複数辞典一括検索+![]()

![]()

さん・す(他動詞)🔗⭐🔉

さん・す

〔他サ変〕

(サシャンスの約)江戸時代の上方の遊女の語で、「する」の尊敬語。なさいます。

さん・す【簒す】🔗⭐🔉

さん・す【簒す】

〔他サ変〕

うばう。うばいとる。

さん・す【讃す】🔗⭐🔉

さん・す【讃す】

〔他サ変〕

ほめる。たたえる。太平記37「是を―・せば自らことばのまさに卑しからんことを恥なん」

さん‐すい【山水】🔗⭐🔉

さん‐すい【山水】

①山と水。

②山と水とを備えた景色。また、その絵。

③山間の水。やまみず。

④築山つきやまと池とがある庭園。

⑤ものさびたさま。わびしいさま。また、みすぼらしいさま。浄瑠璃、曾我扇八景「夏冬なしに涼しさうな―な住家」

⇒さんすい‐おとこ【山水男】

⇒さんすい‐が【山水画】

⇒さんすい‐し【山水詩】

さん‐すい【撒水】🔗⭐🔉

さん‐すい【撒水】

(サッスイの誤読。「散水」とも書く)水をまくこと。「庭に―する」

⇒さんすい‐しゃ【散水車・撒水車】

さん‐すい【爨炊】🔗⭐🔉

さん‐すい【爨炊】

めしを炊くこと。めし炊き。炊事。

さんすい‐おとこ【山水男】‥ヲトコ🔗⭐🔉

さんすい‐おとこ【山水男】‥ヲトコ

貧相な男。おちぶれた姿の男。浄瑠璃、傾城反魂香「身こそ墨絵の―」

⇒さん‐すい【山水】

さんすい‐が【山水画】‥グワ🔗⭐🔉

さんすい‐が【山水画】‥グワ

自然の景色を描いた絵。人物画・花鳥画と共に東洋画の三大部門の一つ。山水。

⇒さん‐すい【山水】

さんすい‐し【山水詩】🔗⭐🔉

さんすい‐し【山水詩】

自然の風景美を詠みこんだ漢詩。六朝宋の謝霊運を開祖とする。

⇒さん‐すい【山水】

さんすい‐しゃ【散水車・撒水車】🔗⭐🔉

さんすい‐しゃ【散水車・撒水車】

道路面の清掃のため、水をまきながら走る車。水撒まき自動車。〈[季]夏〉

⇒さん‐すい【撒水】

さんすいじんけいりんもんどう【三酔人経綸問答】‥ダフ🔗⭐🔉

さんすいじんけいりんもんどう【三酔人経綸問答】‥ダフ

中江兆民著の政論書。1887年(明治20)刊。急進的民主制を主張する洋学紳士と対外進出論の豪傑君とが、漸進的立憲君主制を説く南海先生を訪ねて議論する趣向で、日本の進路について問題を提起。

→文献資料[三酔人経綸問答]

さんすいせん‐の‐ていり【三垂線の定理】🔗⭐🔉

さんすいせん‐の‐ていり【三垂線の定理】

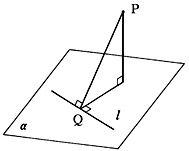

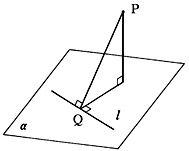

平面α上にない点Pとα上の点Qを結ぶ。Qを通りPQに垂直なα上の直線をlとし、Qを通りlに垂直なα上の直線をひく。Pからその直線へ垂線をおろせば、それは平面αに直交するという定理。

三垂線の定理

さんすいそ‐えん【酸水素炎】🔗⭐🔉

さんすいそ‐えん【酸水素炎】

吹管(酸水素吹管)を用いて酸素と水素とを混ぜて燃焼させる時の炎。温度はセ氏2400〜2700度で、人造宝石の製造、金属の溶接などに用いる。

さんすいちょうかん【山水長巻】‥チヤウクワン🔗⭐🔉

さんすいちょうかん【山水長巻】‥チヤウクワン

雪舟の山水画巻。紙本墨画淡彩。1巻。1486年(文明18)作。長大な画面に四季の変化とともに展開する自然を描く。

さん‐すう【算数】🔗⭐🔉

さん‐すう【算数】

①かぞえること。計算。「その数、―すべからず」

②江戸時代には数学と同義。明治時代には算術と同義。

③小学校の教科の一つ。数量や図形の基礎的知識・技能の習得や論理的思考力の育成などを目的とする。数学教育の小学校段階での名称。算術に代わり1941年から使用。

サンスーシ‐きゅうでん【サンスーシ宮殿】🔗⭐🔉

サンスーシ‐きゅうでん【サンスーシ宮殿】

(Sanssouci フランス 「憂いなし」の意)ベルリン郊外のポツダムにあるロココ様式の宮殿。1745〜47年フリードリヒ大王の建造。無憂宮。

さんすう‐せい【三数性】🔗⭐🔉

さんすう‐せい【三数性】

植物で、花の花弁・萼片がそれぞれ3枚あるもの。単子葉に多い。アヤメ・ムラサキツユクサの花はその例。

さん‐すくみ【三竦み】🔗⭐🔉

さん‐すくみ【三竦み】

(「関尹子」に、なめくじは蛇を、蛇は蛙を、蛙はなめくじを食うとあるところから)3者互いに牽制けんせいし合って、いずれも自由に行動できないこと。

さん‐すけ【三介】🔗⭐🔉

さん‐すけ【三介】

常陸ひたち介・上野こうずけ介・上総かずさ介の総称。この3国は親王の任国で、守かみの代理として介を置き、その国の政務をとらせた。

さんすけ【三助】🔗⭐🔉

さんすけ【三助】

下男の通名。後には、銭湯で風呂を焚いたり浴客の体を洗ったりする男。日本永代蔵1「大方は吉蔵・―がなりあがり」

サン‐ステファノ‐じょうやく【サンステファノ条約】‥デウ‥🔗⭐🔉

サン‐ステファノ‐じょうやく【サンステファノ条約】‥デウ‥

1878年、露土戦争の結果、イスタンブール西郊のサン‐ステファノ(San Stefano)でロシア・オスマン帝国間に結ばれた条約。これによりセルビア等が独立したが、帝政ロシアの勢力が強大になるため、同年のベルリン会議において修正された。

サン‐ストーン【sunstone】🔗⭐🔉

サン‐ストーン【sunstone】

斜長石の一種。含まれる針鉄鉱・赤鉄鉱・自然銅などの微細な結晶が一定の方位に配列しているため黄金色や赤銅色の閃光を放つ。飾石に利用。日長石にっちょうせき。

さん・する【参する】🔗⭐🔉

さん・する【参する】

〔自サ変〕[文]参す(サ変)

まじわる。加わる。たずさわる。参与する。

さん・する【産する】🔗⭐🔉

さん・する【産する】

〔自他サ変〕[文]産す(サ変)

①生む。生まれる。

②産出する。「良質の鉄鉱石を―・する」

さん・する【算する】🔗⭐🔉

さん・する【算する】

〔他サ変〕[文]算す(サ変)

①かぞえる。計算する。

②ある数に達する。「応募者は2万を―・した」

広辞苑に「さんす」で始まるの検索結果 1-28。