複数辞典一括検索+![]()

![]()

はし【梯】🔗⭐🔉

はし【梯】

はしご。かけはし。垂仁紀「神庫ほくらの為に―を造たてむ」

はし【觜・嘴】🔗⭐🔉

はし【觜・嘴】

くちばし。伊勢物語「白き鳥の―と足と赤き」

はし【階】🔗⭐🔉

はし【階】

庭から屋内に昇る階段。きざはし。あがりだん。源氏物語桐壺「御―のもとに」

はし【端】🔗⭐🔉

はし【端】

①物の末の部分。先端。万葉集5「短きものを―きると云へるがごとく」。「縄の―」

②中心から遠い、外に近い所。へり。ふち。源氏物語空蝉「このきはに立てたる屏風も、―の方おし畳まれたるに」。源氏物語若紫「今日しも―におはしましけるかな」。「部屋の―に置く」

③切り放した部分。切れ端。枕草子7「ただ木の―などのやうに思ひたるこそ、いといとほしけれ」。「布の―」

④多くの中の一部分。蜻蛉日記上「世の中に多かる古物語の―などを見れば」。「言葉の―に出る」

⑤あとが続く最初の部分。きっかけ。いとぐち。端緒。「事件解決の―をつかむ」「―から片づける」

⑥あいだ。あわい。万葉集2「行く鳥の争ふ―に」

⑦書物の初めの方の部分。袖。↔奥。

⑧端女郎はしじょろうの略。

はし【箸】🔗⭐🔉

はし【箸】

中国や日本などで、食事などに物を挟み取るのに用いる細長く小さい2本の棒。木・竹・金属・象牙などで作る。古事記上「―其の河より流れ下る」

⇒箸が転んでもおかしい年頃

⇒箸が進む

⇒箸で含めるよう

⇒箸にも棒にもかからない

⇒箸の上げ下ろし

⇒箸より重い物は持ったことがない

⇒箸を下ろす

⇒箸をつける

⇒箸を取る

⇒箸を持って食うばかりに

はし【橋】🔗⭐🔉

はし【橋】

①おもに水流・渓谷、または低地や他の交通路の上にかけわたして通路とするもの。橋梁きょうりょう。伊勢物語「―を八つわたせるによりてなむ八橋といひける」。「―をかける」

②転じて、かけわたすもの。仲介。媒介。

⇒橋が無ければ渡られぬ

⇒橋を掛ける

⇒橋を渡す

はし【波斯】🔗⭐🔉

はし【波斯】

①中国におけるペルシアの古称。波斯国。

②日本で、マレー半島地方の古称。

は・し【疾し】🔗⭐🔉

は・し【疾し】

〔形シク〕

はやい。とし。万葉集12「石いわ走る垂水たるみの水の―・しきやし」

は・し【愛し】🔗⭐🔉

は・し【愛し】

〔形シク〕

いとしい。かわいい。万葉集2「み吉野の玉松が枝は―・しきかも」

はし‐あらい【箸洗い】‥アラヒ🔗⭐🔉

はし‐あらい【箸洗い】‥アラヒ

懐石料理で、八寸の前に、小さな器で出すごく薄味の吸物。一口吸い物。湯吸い物。一口椀。小吸い物。

○恥ありはじあり

恥を知る。名誉を重んずる。源平盛衰記20「恥ある郎党身に添はず」

⇒はじ【恥・辱】

はし‐い【端居】‥ヰ🔗⭐🔉

はし‐い【端居】‥ヰ

家屋の端近く出ていること。特に、夏の夕方、涼を求めて縁側などにいること。〈[季]夏〉

はし‐いた【橋板】🔗⭐🔉

はし‐いた【橋板】

橋桁はしげたの上に敷いた板。

はし・いる【端居る】‥ヰル🔗⭐🔉

はし・いる【端居る】‥ヰル

〔自上一〕

家の端近に出ている。

はし‐うち【嘴打ち】🔗⭐🔉

はし‐うち【嘴打ち】

鳥の雛が孵化ふかする際に、卵の殻を内側からつつくこと。

はし‐うら【橋占】🔗⭐🔉

はし‐うら【橋占】

橋のほとりに立って往来の人の言葉を聞き、それによって吉凶をうらなうこと。

ハシェク【Jaroslav Hašek】🔗⭐🔉

ハシェク【Jaroslav Hašek】

チェコの小説家。プラハ生まれ。ジャーナリストのかたわらユーモア小説を書く。代表作「兵士シュヴェイクの冒険」(未完)で、したたかで機知に富む庶民の兵士の立場から、軍隊や戦争を風刺した。(1883〜1923)

はしおか【橋岡】‥ヲカ🔗⭐🔉

はしおか【橋岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒はしおか‐きゅうたろう【橋岡久太郎】

はしおか‐きゅうたろう【橋岡久太郎】‥ヲカキウ‥ラウ🔗⭐🔉

はしおか‐きゅうたろう【橋岡久太郎】‥ヲカキウ‥ラウ

能楽師。シテ方観世流。高松生れ。23世宗家観世清廉の門人。特異な芸境を開く。(1884〜1963)

⇒はしおか【橋岡】

はし‐おき【箸置き】🔗⭐🔉

はし‐おき【箸置き】

箸の先をのせておく小さい道具。はしだい。

箸置き

撮影:関戸 勇

はし‐お・る【端折る】‥ヲル🔗⭐🔉

はし‐お・る【端折る】‥ヲル

〔他五〕

⇒はしょる

はしか【芒】🔗⭐🔉

はしか【芒】

麦などの芒のぎ。日葡辞書「ハシカ、また、ノギ」

はしか【麻疹】🔗⭐🔉

はしか【麻疹】

麻疹ウイルスによる急性感染症。発熱と斑点様紅色の発疹、鼻・咽喉のカタル、結膜炎を伴う。5〜6歳までの幼児に多く、感染力が強いが、一度の罹患でほとんど一生免疫を得る。ワクチン接種による予防が有効。ましん。浮世物語「思ひの外に疱いも、―軽々といたしけり」

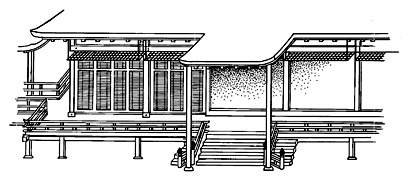

はし‐がかり【橋掛り】🔗⭐🔉

はし‐がかり【橋掛り】

①能舞台の一部で、鏡の間から舞台への通路として斜めにかけわたし欄干を設けた道。→能舞台(図)。

②旧式歌舞伎劇場の舞台の左(下手)、奥の廊下状の部分。

はし‐がき【端書き】🔗⭐🔉

はし‐がき【端書き】

①手紙などの初頭や末尾に書き添えた文章。末尾のは追而書おってがき・なおなおがき・二伸ともいう。

②詩歌などの前にその由来を書き添えたことば。端詞はしことば。詞書。

③論文や書籍の初めに、その取り扱う範囲や内容の要約などを記した文。序文。

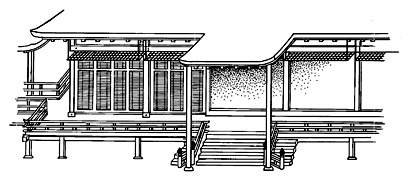

はし‐がくし【階隠し】🔗⭐🔉

はし‐がくし【階隠し】

寝殿・社殿などの正面の階段を覆うために、軒先に柱を立ててさし出した庇ひさし。向拝ごはいともいう。日隠し。源氏物語末摘花「―のもとの紅梅、いと疾く咲く花にて」

階隠し

⇒はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

⇒はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

⇒はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

⇒はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】🔗⭐🔉

はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

(間は、柱と柱との間の意)廂ひさしの間で、階隠しのある柱と柱との間。日隠しの間。階の間。御階みはしの間。狭衣物語4「寝殿の南面の―一間ばかりあけて」

⇒はし‐がくし【階隠し】

○恥隠るはじかくる

恥をかかないですむ。恥が人に知られないですむ。

⇒はじ【恥・辱】

はし‐かけ【橋掛け・橋架け】🔗⭐🔉

はし‐かけ【橋掛け・橋架け】

橋をかけること。橋渡し。

○箸が転んでもおかしい年頃はしがころんでもおかしいとしごろ

日常のたわいないことでもおかしく感ずる年頃。思春期の娘にいう。

⇒はし【箸】

○箸が転んでもおかしい年頃はしがころんでもおかしいとしごろ🔗⭐🔉

○箸が転んでもおかしい年頃はしがころんでもおかしいとしごろ

日常のたわいないことでもおかしく感ずる年頃。思春期の娘にいう。

⇒はし【箸】

はしかし【夫人】

(百済くだらの語か)夫人。婦人の敬称。雄略紀「慕尼むに―の女むすめ」

はしか・し

〔形ク〕

(「はしか(芒)」の形容詞形)

①いらいらするように感じる。こそばゆい。むずがゆい。類聚名義抄「苛、ハシカシ」

②もろい。折れやすい。日葡辞書「ハシカイキ(木)」

はしかし【夫人】🔗⭐🔉

はしかし【夫人】

(百済くだらの語か)夫人。婦人の敬称。雄略紀「慕尼むに―の女むすめ」

はしか・し🔗⭐🔉

はしか・し

〔形ク〕

(「はしか(芒)」の形容詞形)

①いらいらするように感じる。こそばゆい。むずがゆい。類聚名義抄「苛、ハシカシ」

②もろい。折れやすい。日葡辞書「ハシカイキ(木)」

○箸が進むはしがすすむ

次々と多量に食べる。「おいしくて―」

⇒はし【箸】

○箸が進むはしがすすむ🔗⭐🔉

○箸が進むはしがすすむ

次々と多量に食べる。「おいしくて―」

⇒はし【箸】

はし‐がため【橋固め】

橋のあたりを警固すること。また、その人。

はし‐がため【橋固め】🔗⭐🔉

はし‐がため【橋固め】

橋のあたりを警固すること。また、その人。

○橋が無ければ渡られぬはしがなければわたられぬ

ある目的を達しようとするには、先ずなかだちが必要である。

⇒はし【橋】

○橋が無ければ渡られぬはしがなければわたられぬ🔗⭐🔉

○橋が無ければ渡られぬはしがなければわたられぬ

ある目的を達しようとするには、先ずなかだちが必要である。

⇒はし【橋】

はし‐がね【端金】

物の端につける金属。

はじ‐がま・し【恥がまし】ハヂ‥

〔形シク〕

恥となるようである。恥さらしである。はずかしい。枕草子162「人に―・しきこと言ひつけたり」

はし‐がみ【箸紙】

紙を折り畳んで、箸をさすようにしたもの。新年の太箸にはこれを使う。〈[季]新年〉

はじかみ【薑・椒】

ショウガ。またはサンショウの古称。〈[季]秋〉。古事記中「垣もとに植ゑし―口ひひく」

⇒はじかみ‐いお【椒魚】

はじかみ‐いお【椒魚】‥イヲ

サンショウウオの古称。〈本草和名〉

⇒はじかみ【薑・椒】

はじ‐がわ・し【恥がはし】ハヂガハシ

〔形シク〕

はずかしい感じである。はじがまし。ひとりね「たちまち野干やかんの姿をあらはしけるこそ―・しけれ」

はじき【弾き】

①はじくこと。また、その力。

②物をはじく仕掛け。ばね。

③三味線のひき方。左手の指で弦をはじいて音を出すこと。

④釣竿のこと。弾はね竿。はんりき。やぎ。

⑤石弾いしはじき。おはじき。

⑥ピストルの隠語。

⇒はじき‐がね【弾き金】

⇒はじき‐ざる【弾き猿】

⇒はじき‐しょうぎ【弾き将棋】

⇒はじき‐だけ【弾き竹】

⇒はじき‐まめ【弾き豆】

⇒はじき‐ゆみ【弾弓】

はじ‐き【土師器】

弥生土器の系譜につながる、古墳時代以降の素焼の赤褐色の土器。文様は少なく、実用的で、煮炊きや食器に用いるものが多い。

はじき‐がね【弾き金】

はじくように装置した金具。ばね。

⇒はじき【弾き】

はじき‐ざる【弾き猿】

竿に抱きつかせた紅布製の猿を下部に取り付けた竹発条たけばねで弾いて昇り降りさせる玩具。

⇒はじき【弾き】

はじき‐しょうぎ【弾き将棋】‥シヤウ‥

将棋の遊びの一つ。将棋の駒を用い、一方は歩ふを、一方は大きい駒を盤の端に並べ、交互に指で駒をはじき、早く相手の駒全部を盤から落とした方が勝ち。

⇒はじき【弾き】

はじき‐だけ【弾き竹】

(→)「犬除よけ」2の別称。

⇒はじき【弾き】

はじき‐だ・す【弾き出す】

〔他五〕

①はじいて外へ出す。「爪で―・す」

②のけものにして押し出す。古今著聞集18「心得つ雁食はんとて若党が老いたる者を―・すとは」。「異分子を―・す」

③そろばんを用いて計算する。転じて、費用を算段する。「経費を―・す」

はじき‐まめ【弾き豆】

⇒はじけまめ。

⇒はじき【弾き】

はしき‐やし【愛しきやし】

(ハ(愛)シの連体形に間投助詞ヤおよび強めの副助詞シの付いたもの)愛すべきである。いとおしい。また感動詞的に、ああ。はしきよし。はしけやし。万葉集7「―我家わぎえの毛桃」

はじき‐ゆみ【弾弓】

⇒だんぐう

⇒はじき【弾き】

はしき‐よし【愛しきよし】

(→)「はしきやし」に同じ。万葉集5「―かくのみからに」

はし‐きら‐ず【端切らず】

①漉すいたままで上下左右の端を裁たない和紙。

②細川紙の別称。

はし‐ぎわ【橋際】‥ギハ

橋のそば。はしづめ。橋畔。

はじ・く【弾く】

[一]〔他五〕

①押し曲げられた物がはね返る力でうつ。万葉集14「みちのくのあだたら真弓―・きおきて反せらしめ来なば弦つらはかめかも」。徒然草「碁盤の隅に石を立てて―・くに、むかひなる石をまぼりて―・くは当らず」

②のけものにする。排斥する。はねてよせつけない。「不適格者を―・く」「油は水を―・く」

③(そろばん珠を指先で動かして)計算する。「そろばんを―・く」「損得を―・く」

[二]〔自下二〕

⇒はじける(下一)

はし‐ぐい【橋杙・橋杭】‥グヒ

橋桁はしげたを支えるくい。橋柱。

⇒はしぐい‐いわ【橋杭岩】

はしぐい‐いわ【橋杭岩】‥グヒイハ

橋杭のように並んだ岩。和歌山県の南端、串本町の海岸にあるものは有名。

⇒はし‐ぐい【橋杙・橋杭】

はし‐くぎ【橋釘】

橋板を打つのに用いる大形の折釘。

はしぐち【橋口】

姓氏の一つ。

⇒はしぐち‐ごよう【橋口五葉】

はしぐち‐ごよう【橋口五葉】‥エフ

版画家。本名、清。鹿児島生れ。東京美術学校卒。夏目漱石・泉鏡花らの作品を装丁。浮世絵を研究、多色木版の美人画などを制作。(1880〜1921)

⇒はしぐち【橋口】

はし‐くよう【橋供養】‥ヤウ

架橋工事が完了して、その橋の上で行う供養。源平盛衰記19「其の年の三月中旬に渡辺の―あり」

はし‐くれ【端くれ】

①材木などのはしを切ったもの。きれはし。はし。

②とるに足りない存在だが、一応その部類に属する者。多く、謙遜していう語。「武士の―」

はしけ【艀】

艀船の略。

⇒はしけ‐ぶね【艀船】

⇒はしけ‐わたし【艀渡し】

はし‐げた【橋桁】

橋で、橋脚の上にわたして橋板を支えさせる材。

はしけ‐ぶね【艀船】

陸と停泊中の本船との間を、乗客や貨物を乗せて運ぶ小舟。ふせん。

⇒はしけ【艀】

はじけ‐まめ【弾け豆】

①ソラマメを炒るなどして弾けさせたもの。はじきまめ。

②ソラマメの異称。

はしけ‐やし【愛しけやし】

(→)「はしきやし」に同じ。古事記中「―吾家わぎえの方よ雲居立ち来も」

はし・ける【艀ける】

〔他下一〕

(「艀はしけ」の動詞化)

①艀で運ぶ。移す。また、行く。

②少しずつとりのぞく。滑稽本、続膝栗毛「時に腹の雑物を少し―・けたくなつた」

③こっそりとる。くすねる。

はじ・ける【弾ける】

〔自下一〕[文]はじ・く(下二)

裂けて開く。成熟して割れる。罅裂かれつする。はぜる。「豆のさやが―・ける」「笑い声が―・ける」

はしけ‐わたし【艀渡し】

取引した商品の受渡しが、艀に積み込む時に完了すると定める契約。→エフ‐オー‐ビー(FOB)

⇒はしけ【艀】

はし‐ご【梯子・梯】

①高い所へ寄せかけて登る道具。2本の長い材に、幾段もの横木を取り付けて足掛りとしたもの。かけはし。「―をかける」

②階段。だんばしご。きざはし。

③梯子酒の略。

④「梯子飲み」の略。

⑤梯子持の略。

⇒はしご‐ざけ【梯子酒】

⇒はしご‐しゃ【梯子車】

⇒はしご‐だん【梯子段】

⇒はしご‐のみ【梯子飲み】

⇒はしご‐のり【梯子乗り】

⇒はしご‐もち【梯子持】

⇒梯子を外される

はしこ・い

〔形〕[文]はしこ・し(ク)

挙動がすばやい。敏捷である。すばしこい。はしっこい。「―・い子」

はし‐こく【波斯国】

⇒はし(波斯)1

はし‐ごく【走ごく】

(ハシリコクラの約転)かけっこ。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「祖父様何ぢやと―で出で来る子供の頑是なき」

は‐じごく【破地獄】‥ヂ‥

〔仏〕地獄の苦を打ち破ること。

はしご‐ざけ【梯子酒】

次々と場所を変えて酒を飲み歩くこと。梯子飲み。

⇒はし‐ご【梯子・梯】

はしご‐しゃ【梯子車】

高層建築の火災に備え、長く延びる梯子を装備した消防自動車。

⇒はし‐ご【梯子・梯】

はしご‐だん【梯子段】

勾配が急な階段。

⇒はし‐ご【梯子・梯】

はし‐ことば【端詞】

詩歌などの前に、その由来を書きつけたもの。はしがき。ことばがき。

はしご‐のみ【梯子飲み】

(→)梯子酒に同じ。

⇒はし‐ご【梯子・梯】

はしご‐のり【梯子乗り】

直立した梯子の上で曲芸をすること。また、その人。

⇒はし‐ご【梯子・梯】

はしご‐もち【梯子持】

消火の時、梯子を持つ役の人。

⇒はし‐ご【梯子・梯】

バシコルトスタン【Bashkortostan】

ロシア連邦内の共和国。ヴォルガ川とウラル山脈との間に位置する。石油・天然ガスの産地。面積14万3000平方キロメートル。人口410万4千(2002)。首都ウファ。旧称バシキール。

はし‐がね【端金】🔗⭐🔉

はし‐がね【端金】

物の端につける金属。

はし‐がみ【箸紙】🔗⭐🔉

はし‐がみ【箸紙】

紙を折り畳んで、箸をさすようにしたもの。新年の太箸にはこれを使う。〈[季]新年〉

はしき‐やし【愛しきやし】🔗⭐🔉

はしき‐やし【愛しきやし】

(ハ(愛)シの連体形に間投助詞ヤおよび強めの副助詞シの付いたもの)愛すべきである。いとおしい。また感動詞的に、ああ。はしきよし。はしけやし。万葉集7「―我家わぎえの毛桃」

はしき‐よし【愛しきよし】🔗⭐🔉

はしき‐よし【愛しきよし】

(→)「はしきやし」に同じ。万葉集5「―かくのみからに」

はし‐きら‐ず【端切らず】🔗⭐🔉

はし‐きら‐ず【端切らず】

①漉すいたままで上下左右の端を裁たない和紙。

②細川紙の別称。

はし‐ぎわ【橋際】‥ギハ🔗⭐🔉

はし‐ぎわ【橋際】‥ギハ

橋のそば。はしづめ。橋畔。

はし‐ぐい【橋杙・橋杭】‥グヒ🔗⭐🔉

はし‐ぐい【橋杙・橋杭】‥グヒ

橋桁はしげたを支えるくい。橋柱。

⇒はしぐい‐いわ【橋杭岩】

はしぐい‐いわ【橋杭岩】‥グヒイハ🔗⭐🔉

はしぐい‐いわ【橋杭岩】‥グヒイハ

橋杭のように並んだ岩。和歌山県の南端、串本町の海岸にあるものは有名。

⇒はし‐ぐい【橋杙・橋杭】

はし‐くぎ【橋釘】🔗⭐🔉

はし‐くぎ【橋釘】

橋板を打つのに用いる大形の折釘。

はしぐち【橋口】🔗⭐🔉

はしぐち【橋口】

姓氏の一つ。

⇒はしぐち‐ごよう【橋口五葉】

はしぐち‐ごよう【橋口五葉】‥エフ🔗⭐🔉

はしぐち‐ごよう【橋口五葉】‥エフ

版画家。本名、清。鹿児島生れ。東京美術学校卒。夏目漱石・泉鏡花らの作品を装丁。浮世絵を研究、多色木版の美人画などを制作。(1880〜1921)

⇒はしぐち【橋口】

はし‐くよう【橋供養】‥ヤウ🔗⭐🔉

はし‐くよう【橋供養】‥ヤウ

架橋工事が完了して、その橋の上で行う供養。源平盛衰記19「其の年の三月中旬に渡辺の―あり」

はし‐くれ【端くれ】🔗⭐🔉

はし‐くれ【端くれ】

①材木などのはしを切ったもの。きれはし。はし。

②とるに足りない存在だが、一応その部類に属する者。多く、謙遜していう語。「武士の―」

はしけ【艀】🔗⭐🔉

はしけ【艀】

艀船の略。

⇒はしけ‐ぶね【艀船】

⇒はしけ‐わたし【艀渡し】

はし‐げた【橋桁】🔗⭐🔉

はし‐げた【橋桁】

橋で、橋脚の上にわたして橋板を支えさせる材。

はしけ‐ぶね【艀船】🔗⭐🔉

はしけ‐ぶね【艀船】

陸と停泊中の本船との間を、乗客や貨物を乗せて運ぶ小舟。ふせん。

⇒はしけ【艀】

はしけ‐やし【愛しけやし】🔗⭐🔉

はしけ‐やし【愛しけやし】

(→)「はしきやし」に同じ。古事記中「―吾家わぎえの方よ雲居立ち来も」

広辞苑に「はし」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む