複数辞典一括検索+![]()

![]()

ほととぎす【杜鵑・霍公鳥・郭公・時鳥・子規・杜宇・不如帰・沓手鳥・蜀魂】🔗⭐🔉

ほととぎす【杜鵑・霍公鳥・郭公・時鳥・子規・杜宇・不如帰・沓手鳥・蜀魂】

(鳴き声による名か。スは鳥を表す接尾語)

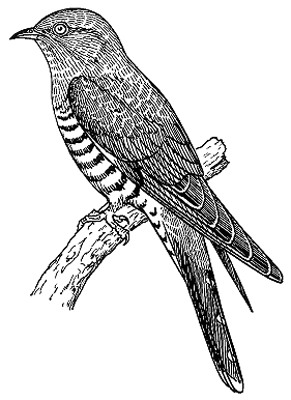

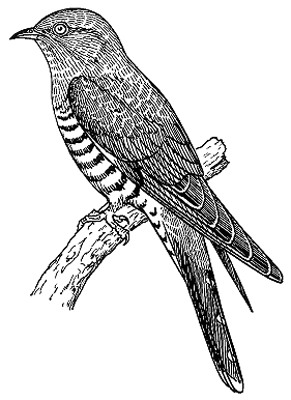

①カッコウ目カッコウ科の鳥。カッコウに似るが小形。山地の樹林にすみ、自らは巣を作らず、ウグイスなどの巣に産卵し、抱卵・育雛を委ねる。鳴き声は極めて顕著で「てっぺんかけたか」「ほっちょんかけたか」などと聞こえ、昼夜ともに鳴く。夏鳥。古来、日本の文学、特に和歌に現れ、あやなしどり・くつてどり・うづきどり・しでのたおさ・たまむかえどり・夕影鳥・夜直鳥よただどりなどの名がある。〈[季]夏〉。万葉集18「暁に名告り鳴くなる―」

ほととぎす

ホトトギス

提供:OPO

ホトトギス

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②〔枕〕

(飛ぶ意から)「とばた」(地名)にかかる。

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②〔枕〕

(飛ぶ意から)「とばた」(地名)にかかる。

ホトトギス

提供:OPO

ホトトギス

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②〔枕〕

(飛ぶ意から)「とばた」(地名)にかかる。

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②〔枕〕

(飛ぶ意から)「とばた」(地名)にかかる。

ほととぎす【杜鵑草】🔗⭐🔉

ほととぎす【杜鵑草】

ユリ科の多年草。山地に自生。茎は高さ60〜90センチメートルで、毛が密生。葉は長楕円形。秋、白色に紫色の斑点の散在する花を開く。和名は花の模様が鳥のホトトギスの腹の斑紋に似るため。同属にヤマホトトギスなど数種あり、その総称(属名)として呼ぶこともある。漢名、油点草。〈[季]秋〉

ほととぎす

ホトトギス

撮影:関戸 勇

ホトトギス

撮影:関戸 勇

ホトトギス

撮影:関戸 勇

ホトトギス

撮影:関戸 勇

ほととぎす🔗⭐🔉

ほととぎす

①(「ホトトギス」)俳句雑誌。1897年(明治30)正岡子規主宰・柳原極堂編集の下に松山市で発行。翌年、東京に移し高浜虚子が編集。俳句の興隆を図り、写生文・小説などの発達にも貢献。現在も続刊。

②(「不如帰」)徳冨蘆花の家庭小説。1898〜99年(明治31〜32)国民新聞に発表。海軍少尉川島武男の出征と愛妻浪子の病患とをめぐる家庭悲劇を描く。

→文献資料[不如帰]

③2の劇化作品。1901年(明治34)大阪朝日座で初演。新派の代表作の一つ。

ほととぎすこじょうのらくげつ【沓手鳥孤城落月】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

ほととぎすこじょうのらくげつ【沓手鳥孤城落月】‥ジヤウ‥

坪内逍遥作の戯曲。「桐一葉」の続編。1897年(明治30)発表、1905年初演。大坂落城を描き、淀君は5代中村歌右衛門の当り役となる。

広辞苑に「ほととぎす」で始まるの検索結果 1-4。