複数辞典一括検索+![]()

![]()

さんじゅうろっ‐けい【三十六計】‥ジフロク‥🔗⭐🔉

さんじゅうろっ‐けい【三十六計】‥ジフロク‥

(中国古代の兵法で)36種のはかりごと。多くの計略。

⇒三十六計逃げるに如かず

○三十六計逃げるに如かずさんじゅうろっけいにげるにしかず

[南斉書王敬則伝「敬則曰く、檀公の三十六策、走にぐるは是れ上計なり」]逃げるべき時には逃げて身の安全をはかることが、兵法上の最上策である。転じて、困った時には逃げるのが得策である。

⇒さんじゅうろっ‐けい【三十六計】

○三十六計逃げるに如かずさんじゅうろっけいにげるにしかず🔗⭐🔉

○三十六計逃げるに如かずさんじゅうろっけいにげるにしかず

[南斉書王敬則伝「敬則曰く、檀公の三十六策、走にぐるは是れ上計なり」]逃げるべき時には逃げて身の安全をはかることが、兵法上の最上策である。転じて、困った時には逃げるのが得策である。

⇒さんじゅうろっ‐けい【三十六計】

さんじゅうろっ‐ぴょう【三十六俵】‥ジフロクペウ

相撲の土俵。1931年の初場所以前、相撲の土俵は直径13尺と15尺の二重土俵で、内側16俵、外側20俵の計36個の俵で作られていたことからいう。現在は外側の20俵のみ。

さんじゅうろっ‐ぽう【三十六峰】‥ジフロク‥

京都東山の峰々。「東山―」

さん‐しゅく【散宿】

数軒の家に分かれて宿ること。分宿。

さんじゅ‐じょうかい【三聚浄戒】‥ジヤウ‥

〔仏〕大乗の菩薩戒。摂律儀戒すなわち一切の戒を受持すること、摂善法戒すなわち一切の諸善を修行すること、摂衆生しゅじょう戒すなわち一切衆生にあまねく利益を施すことの総称。

さん‐しゅつ【産出】

(物を)生産すること。産物が出ること。「綿織物を―する」「石油―国」「―量」

さん‐しゅつ【算出】

計算して求める数値を出すこと。「経費を―する」

さん‐じゅつ【刪述】

余分な部分を取り除いて述べること。取捨して編集すること。

さん‐じゅつ【算術】

(arithmetic)記数法・四則算法・分数・比例等を取り扱う初等数学。また、もと小学校における教科名。古くは数学全般と同義。中国の「九章算術」(1世紀)以来、近世までこの意味に用いられた。→算数。

⇒さんじゅつ‐きゅうすう【算術級数】

⇒さんじゅつ‐すうれつ【算術数列】

⇒さんじゅつ‐へいきん【算術平均】

さん‐じゅつ【纂述】

資料を集めて著述すること。

さんじゅつ‐きゅうすう【算術級数】‥キフ‥

(→)等差級数に同じ。

⇒さん‐じゅつ【算術】

さんじゅつ‐すうれつ【算術数列】

(→)等差数列のこと。

⇒さん‐じゅつ【算術】

さんじゅつ‐へいきん【算術平均】

(→)相加平均に同じ。

⇒さん‐じゅつ【算術】

さん‐しゅにち【三首日】

月の上旬・中旬・下旬の初めの日。1日・11日・21日のこと。

さんしゅ‐の‐じんぎ【三種の神器】

①皇位の標識として歴代の天皇が受け継いできたという三つの宝物。すなわち八咫鏡やたのかがみ・天叢雲剣あまのむらくものつるぎ・八尺瓊曲玉やさかにのまがたま。

②比喩的に、備えておきたい3種の高価で有用な物。1950年代に、テレビ・洗濯機・電気冷蔵庫を言ったことから広まった用法。

⇒さん‐しゅ【三種】

さんじゅ‐はじんらく【散手破陣楽】‥ヂン‥

雅楽の唐楽、太食調たいしきちょうの曲。竜頭の冠・剣・鉾を帯びた勇壮な一人舞。散手。主皇破陣楽。

⇒さんじゅ【散手】

さん‐しゅゆ【山茱萸】

ミズキ科の落葉小高木。朝鮮半島原産で、日本では庭木として植栽。高さ約3メートル。春早く、葉に先だって鮮黄色の小花を集めてつける。晩秋、紅色楕円形の果実を結び、漢方生薬の山茱萸として強壮薬。ハルコガネバナ。アキサンゴ。ヤマグミ。〈[季]春〉

さんしゅゆ

サンシュユ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

サンシュユ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

さん‐しゅん【三春】

①春季の3カ月。すなわち孟春(初春)・仲春・季春(晩春)の称。「―の行楽」

②3回の春(を経ること)。3カ年。

さん‐じゅん【三旬】

①月の上旬・中旬・下旬。

②30日間。

さん‐じゅん【刪潤】

詩文のよくないところを削り、足りないところを補うこと。

ざん‐しゅん【残春】

春のなごり。春の末。

さんしょ

(もと、侠客・盗賊などが使う隠語を意味した)隠語。通言。さんしょう。

さん‐しょ【三所】

三つの場所。

⇒さんしょ‐ごんげん【三所権現】

⇒さんしょ‐どんや【三所問屋】

さん‐しょ【山椒】

サンショウの約。

さん‐しょ【山墅】

山中の別荘。山荘。

さん‐じょ【刪除】‥ヂヨ

けずりのぞくこと。刪削。

さん‐じょ【芟除】‥ヂヨ

(センジョとも)刈り除くこと。除き去ること。芟鋤。

さん‐じょ【産所】

子を産む室。うぶや。産室。

さん‐じょ【散所】

古代末〜中世、その住民が年貢を免除される代りに貴族・寺社に属して掃除や土木・交通などの雑役に服した地域。また、その住民。散所の民。浮浪民の流入するものが多く賤民視された。室町時代以降、卜占ぼくせん・遊芸を業とするものが出た。近世、「算所」「産所」とも書く。

⇒さんじょ‐ずいじん【散所随身】

さん‐じょ【賛助】

趣旨に賛成して助力すること。「記念事業を―する」「―会員」

ざん‐しょ【残暑】

立秋後の暑さ。秋になってなお残る暑さ。〈[季]秋〉。「―が厳しい」

さん‐しょう【三生】‥シヤウ

〔仏〕前生(過去)・現生(現在)・後生(未来)の総称。

さん‐しょう【三性】‥シヤウ

〔仏〕

①諸法の性質を宗教倫理的観点から分類したもので、善性・悪性・無記性(中性)の総称。

②唯識説で説く現象世界の三つの見方。すなわち遍計所執性・依他起性・円成実性。

さん‐しょう【三省】‥シヤウ

①太政官八省中の式部省・民部省・兵部省の称。

②唐制で、中書省・門下省・尚書省の称。

③⇒さんせい

さん‐しょう【三笑】‥セウ

(→)虎渓三笑こけいさんしょうに同じ。

さん‐しょう【三商】‥シヤウ

江戸時代、質屋・古着屋・古道具屋の総称。

さん‐しょう【三唱】‥シヤウ

3度となえること。「万歳―」

さん‐しょう【三章】‥シヤウ

3個の編章や箇条かじょう。簡明な規則。「法―」

さん‐しょう【三焦】‥セウ

漢方でいう六腑の一つ。上中下に分かれ、消化吸収および大小便の排泄をつかさどる。その実態は概念的なもので、無形有用(形がなく働きがある)のものとされ、「黄帝内経霊枢」に「上焦如霧、中焦如薀、下焦如漬」といい、また上焦は胸中に、中焦は腹部で臍の上に、下焦は臍の下に位するという。三膲。みのわた。

さん‐しょう【三証】

〔仏〕真理性を理論によって証明する理証と、経文に求める文証と、現実によって実証される現証の三つ。三証が具足することで真理性が完全に証明される。

さん‐しょう【三障】‥シヤウ

〔仏〕正道・善心を害する三つのさわり。

㋐煩悩障すなわち貪瞋痴とんじんちの惑と、業障すなわち五逆・十悪の業と、報障すなわち地獄・餓鬼・畜生の苦報。

㋑六塵に対して起こる貪瞋痴のような皮煩悩と、断常・有無などのような内心の分別から起こる肉煩悩と、無明から起こる心煩悩。

㋒我慢重障と嫉妬重障と貪欲重障。

さん‐しょう【三殤】‥シヤウ

若死にした者の3種別、すなわち長殤(16〜19歳)・中殤(12〜15歳)・下殤(8〜11歳)。

さん‐しょう【山椒】‥セウ

ミカン科の落葉低木。日本の各地、中国・朝鮮半島に自生。高さ約3メートル。枝にとげが多い。葉は小形の羽状複葉。春、黄色の小花を開く。雌雄異株。乾果は裂けて黒い種子を散らす。葉と果実は香気と辛味が強く、芽は「木の芽」と称して香味料に、果実は香味料および健胃・回虫駆除薬に、材はすりこぎにする。古称、はじかみ。川薑かわはじかみ。漢名、蜀椒。「山椒の芽」は〈[季]春〉。「山椒の花」は〈[季]夏〉。「山椒の実」は〈[季]秋〉。

サンショウ

撮影:関戸 勇

さん‐しゅん【三春】

①春季の3カ月。すなわち孟春(初春)・仲春・季春(晩春)の称。「―の行楽」

②3回の春(を経ること)。3カ年。

さん‐じゅん【三旬】

①月の上旬・中旬・下旬。

②30日間。

さん‐じゅん【刪潤】

詩文のよくないところを削り、足りないところを補うこと。

ざん‐しゅん【残春】

春のなごり。春の末。

さんしょ

(もと、侠客・盗賊などが使う隠語を意味した)隠語。通言。さんしょう。

さん‐しょ【三所】

三つの場所。

⇒さんしょ‐ごんげん【三所権現】

⇒さんしょ‐どんや【三所問屋】

さん‐しょ【山椒】

サンショウの約。

さん‐しょ【山墅】

山中の別荘。山荘。

さん‐じょ【刪除】‥ヂヨ

けずりのぞくこと。刪削。

さん‐じょ【芟除】‥ヂヨ

(センジョとも)刈り除くこと。除き去ること。芟鋤。

さん‐じょ【産所】

子を産む室。うぶや。産室。

さん‐じょ【散所】

古代末〜中世、その住民が年貢を免除される代りに貴族・寺社に属して掃除や土木・交通などの雑役に服した地域。また、その住民。散所の民。浮浪民の流入するものが多く賤民視された。室町時代以降、卜占ぼくせん・遊芸を業とするものが出た。近世、「算所」「産所」とも書く。

⇒さんじょ‐ずいじん【散所随身】

さん‐じょ【賛助】

趣旨に賛成して助力すること。「記念事業を―する」「―会員」

ざん‐しょ【残暑】

立秋後の暑さ。秋になってなお残る暑さ。〈[季]秋〉。「―が厳しい」

さん‐しょう【三生】‥シヤウ

〔仏〕前生(過去)・現生(現在)・後生(未来)の総称。

さん‐しょう【三性】‥シヤウ

〔仏〕

①諸法の性質を宗教倫理的観点から分類したもので、善性・悪性・無記性(中性)の総称。

②唯識説で説く現象世界の三つの見方。すなわち遍計所執性・依他起性・円成実性。

さん‐しょう【三省】‥シヤウ

①太政官八省中の式部省・民部省・兵部省の称。

②唐制で、中書省・門下省・尚書省の称。

③⇒さんせい

さん‐しょう【三笑】‥セウ

(→)虎渓三笑こけいさんしょうに同じ。

さん‐しょう【三商】‥シヤウ

江戸時代、質屋・古着屋・古道具屋の総称。

さん‐しょう【三唱】‥シヤウ

3度となえること。「万歳―」

さん‐しょう【三章】‥シヤウ

3個の編章や箇条かじょう。簡明な規則。「法―」

さん‐しょう【三焦】‥セウ

漢方でいう六腑の一つ。上中下に分かれ、消化吸収および大小便の排泄をつかさどる。その実態は概念的なもので、無形有用(形がなく働きがある)のものとされ、「黄帝内経霊枢」に「上焦如霧、中焦如薀、下焦如漬」といい、また上焦は胸中に、中焦は腹部で臍の上に、下焦は臍の下に位するという。三膲。みのわた。

さん‐しょう【三証】

〔仏〕真理性を理論によって証明する理証と、経文に求める文証と、現実によって実証される現証の三つ。三証が具足することで真理性が完全に証明される。

さん‐しょう【三障】‥シヤウ

〔仏〕正道・善心を害する三つのさわり。

㋐煩悩障すなわち貪瞋痴とんじんちの惑と、業障すなわち五逆・十悪の業と、報障すなわち地獄・餓鬼・畜生の苦報。

㋑六塵に対して起こる貪瞋痴のような皮煩悩と、断常・有無などのような内心の分別から起こる肉煩悩と、無明から起こる心煩悩。

㋒我慢重障と嫉妬重障と貪欲重障。

さん‐しょう【三殤】‥シヤウ

若死にした者の3種別、すなわち長殤(16〜19歳)・中殤(12〜15歳)・下殤(8〜11歳)。

さん‐しょう【山椒】‥セウ

ミカン科の落葉低木。日本の各地、中国・朝鮮半島に自生。高さ約3メートル。枝にとげが多い。葉は小形の羽状複葉。春、黄色の小花を開く。雌雄異株。乾果は裂けて黒い種子を散らす。葉と果実は香気と辛味が強く、芽は「木の芽」と称して香味料に、果実は香味料および健胃・回虫駆除薬に、材はすりこぎにする。古称、はじかみ。川薑かわはじかみ。漢名、蜀椒。「山椒の芽」は〈[季]春〉。「山椒の花」は〈[季]夏〉。「山椒の実」は〈[季]秋〉。

サンショウ

撮影:関戸 勇

⇒さんしょう‐うお【山椒魚】

⇒さんしょう‐くい【山椒喰】

⇒さんしょう‐じょうゆ【山椒醤油】

⇒さんしょう‐ばら【山椒薔薇】

⇒さんしょう‐びょう【山椒鋲】

⇒さんしょう‐みそ【山椒味噌】

⇒さんしょう‐も【山椒藻】

⇒山椒は小粒でもぴりりと辛い

さん‐しょう【参照】‥セウ

照らし合わせて見ること。引き比べて参考にすること。「別表―のこと」→シー‐エフ

さん‐しょう【賛頌・讃頌】

人の徳を歌などにつくり、ことばをつくして、ほめたたえること。

さん‐しょう【讃称】

ほめたたえること。

さん‐しょう【讃賞】‥シヤウ

ほめたたえること。

さん‐じょう【三上】‥ジヤウ

[欧陽修、帰田録2]文章を練るのに最もよく考えがまとまるという三つの場所。すなわち馬上・枕ちん上・厠し上。

さんじょう【三条】‥デウ

①平安京の条坊の一つ。今、京都市の東西の通りの名。

②新潟県中部の市。信濃川の河港。洋食器・工具・家庭金物など金物産地として発展。越後における浄土真宗の中心地。人口10万5千。

⇒さんじょう‐いん【三条院】

⇒さんじょういん‐の‐にょくろうど‐さこん【三条院女蔵人左近】

⇒さんじょう‐がわら【三条河原】

⇒さんじょう‐こかじ【三条小鍛冶】

⇒さんじょう‐ぶっしょ【三条仏所】

⇒さんじょう‐もの【三条物】

さんじょう【三条】‥デウ

藤原氏北家閑院流より分かれた家名。七清華の一家。藤原実行さねゆきを始祖とする。邸宅が京都三条の北にあったことからの称。

⇒さんじょう‐さねつむ【三条実万】

⇒さんじょう‐さねとみ【三条実美】

⇒さんじょう‐りゅう【三条流】

さん‐じょう【三乗】

①〔仏〕真理に至る三つの道あるいは方法を乗物にたとえたもの。声聞乗・縁覚乗(あわせて二乗・小乗)・菩薩乗(一乗・大乗)。

②〔数〕同一の数を3個掛け合わすこと。例えば、2の3乗は8となる類。和算でいう「三乗」は、同一数の掛算を3回行うことを意味するので、4乗に当たる。

⇒さんじょう‐こん【三乗根】

さん‐じょう【三譲】‥ジヤウ

三たび辞退すること。

⇒さんじょう‐の‐そう【三譲の奏】

さん‐じょう【山上】‥ジヤウ

①山のうえ。

②山にのぼること。登山。謡曲、女郎花「この尉こそ―する者にて候へ」

⇒さんじょう‐こう【山上講】

⇒さんじょう‐さま【山上様】

⇒さんじょう‐の‐せっきょう【山上の説教】

⇒さんじょう‐まいり【山上参り】

さん‐じょう【山城】‥ジヤウ

⇒やまじろ

さん‐じょう【参上】‥ジヤウ

目上の人の所に行くこと。うかがうこと。「近く―します」

さん‐じょう【惨状】‥ジヤウ

いたましい様子。むごたらしいありさま。「―を呈する」

さん‐じょう【散杖】‥ヂヤウ

密教で、加持香水こうずいを散ずるのに用いる、長さ50センチメートル内外の、茅束・梅・柳で杖状に作った仏具。

さん‐じょう【散状】‥ジヤウ

①広く関係者の名を列記して示す文書。交名きょうみょう。

②順に回覧する文書。回状かいじょう。

③命令や質問に対する略式の回答書。

④なおざり。なげやり。庭訓往来八月「違背―なるに就いては」

さん‐じょう【賛襄】‥ジヤウ

(「襄」は成す意)君主をたすけて政治をすること。

さん‐じょう【驂乗】

貴人の車に陪乗すること。また、その人。

ざん‐しょう【残照】‥セウ

日没後、なお、空に照りはえて残っている夕日の光。

さんじょう‐いん【三条院】‥デウヰン

①京都の三条の北にあった藤原定輔の邸宅で、三条天皇の里内裏。のち菅原孝標たかすえの邸などになる。

②東三条殿。二条大路の南、西洞院東。

⇒さんじょう【三条】

さんじょういん‐の‐にょくろうど‐さこん【三条院女蔵人左近】‥デウ‥ヰン‥クラウド‥

小大君こだいのきみのこと。

⇒さんじょう【三条】

さんしょう‐うお【山椒魚】‥セウウヲ

サンショウウオ目のうち、サンショウウオ科・オオサンショウウオ科などの両生類の総称。日本各地で山間の渓流・湿地にすみ、幼生は外鰓がいさいを持つ。クロサンショウウオ・ハコネサンショウウオ・ヒダサンショウウオなど、日本に十数種。なお、サンショウウオ目はイモリ類を含む。ハタケドジョウ。椒魚はじかみうお。油魚あぶらめ。

はこねさんしょううお

⇒さんしょう‐うお【山椒魚】

⇒さんしょう‐くい【山椒喰】

⇒さんしょう‐じょうゆ【山椒醤油】

⇒さんしょう‐ばら【山椒薔薇】

⇒さんしょう‐びょう【山椒鋲】

⇒さんしょう‐みそ【山椒味噌】

⇒さんしょう‐も【山椒藻】

⇒山椒は小粒でもぴりりと辛い

さん‐しょう【参照】‥セウ

照らし合わせて見ること。引き比べて参考にすること。「別表―のこと」→シー‐エフ

さん‐しょう【賛頌・讃頌】

人の徳を歌などにつくり、ことばをつくして、ほめたたえること。

さん‐しょう【讃称】

ほめたたえること。

さん‐しょう【讃賞】‥シヤウ

ほめたたえること。

さん‐じょう【三上】‥ジヤウ

[欧陽修、帰田録2]文章を練るのに最もよく考えがまとまるという三つの場所。すなわち馬上・枕ちん上・厠し上。

さんじょう【三条】‥デウ

①平安京の条坊の一つ。今、京都市の東西の通りの名。

②新潟県中部の市。信濃川の河港。洋食器・工具・家庭金物など金物産地として発展。越後における浄土真宗の中心地。人口10万5千。

⇒さんじょう‐いん【三条院】

⇒さんじょういん‐の‐にょくろうど‐さこん【三条院女蔵人左近】

⇒さんじょう‐がわら【三条河原】

⇒さんじょう‐こかじ【三条小鍛冶】

⇒さんじょう‐ぶっしょ【三条仏所】

⇒さんじょう‐もの【三条物】

さんじょう【三条】‥デウ

藤原氏北家閑院流より分かれた家名。七清華の一家。藤原実行さねゆきを始祖とする。邸宅が京都三条の北にあったことからの称。

⇒さんじょう‐さねつむ【三条実万】

⇒さんじょう‐さねとみ【三条実美】

⇒さんじょう‐りゅう【三条流】

さん‐じょう【三乗】

①〔仏〕真理に至る三つの道あるいは方法を乗物にたとえたもの。声聞乗・縁覚乗(あわせて二乗・小乗)・菩薩乗(一乗・大乗)。

②〔数〕同一の数を3個掛け合わすこと。例えば、2の3乗は8となる類。和算でいう「三乗」は、同一数の掛算を3回行うことを意味するので、4乗に当たる。

⇒さんじょう‐こん【三乗根】

さん‐じょう【三譲】‥ジヤウ

三たび辞退すること。

⇒さんじょう‐の‐そう【三譲の奏】

さん‐じょう【山上】‥ジヤウ

①山のうえ。

②山にのぼること。登山。謡曲、女郎花「この尉こそ―する者にて候へ」

⇒さんじょう‐こう【山上講】

⇒さんじょう‐さま【山上様】

⇒さんじょう‐の‐せっきょう【山上の説教】

⇒さんじょう‐まいり【山上参り】

さん‐じょう【山城】‥ジヤウ

⇒やまじろ

さん‐じょう【参上】‥ジヤウ

目上の人の所に行くこと。うかがうこと。「近く―します」

さん‐じょう【惨状】‥ジヤウ

いたましい様子。むごたらしいありさま。「―を呈する」

さん‐じょう【散杖】‥ヂヤウ

密教で、加持香水こうずいを散ずるのに用いる、長さ50センチメートル内外の、茅束・梅・柳で杖状に作った仏具。

さん‐じょう【散状】‥ジヤウ

①広く関係者の名を列記して示す文書。交名きょうみょう。

②順に回覧する文書。回状かいじょう。

③命令や質問に対する略式の回答書。

④なおざり。なげやり。庭訓往来八月「違背―なるに就いては」

さん‐じょう【賛襄】‥ジヤウ

(「襄」は成す意)君主をたすけて政治をすること。

さん‐じょう【驂乗】

貴人の車に陪乗すること。また、その人。

ざん‐しょう【残照】‥セウ

日没後、なお、空に照りはえて残っている夕日の光。

さんじょう‐いん【三条院】‥デウヰン

①京都の三条の北にあった藤原定輔の邸宅で、三条天皇の里内裏。のち菅原孝標たかすえの邸などになる。

②東三条殿。二条大路の南、西洞院東。

⇒さんじょう【三条】

さんじょういん‐の‐にょくろうど‐さこん【三条院女蔵人左近】‥デウ‥ヰン‥クラウド‥

小大君こだいのきみのこと。

⇒さんじょう【三条】

さんしょう‐うお【山椒魚】‥セウウヲ

サンショウウオ目のうち、サンショウウオ科・オオサンショウウオ科などの両生類の総称。日本各地で山間の渓流・湿地にすみ、幼生は外鰓がいさいを持つ。クロサンショウウオ・ハコネサンショウウオ・ヒダサンショウウオなど、日本に十数種。なお、サンショウウオ目はイモリ類を含む。ハタケドジョウ。椒魚はじかみうお。油魚あぶらめ。

はこねさんしょううお

トウキョウサンショウウオ

提供:東京動物園協会

トウキョウサンショウウオ

提供:東京動物園協会

⇒さん‐しょう【山椒】

さんじょう‐が‐たけ【山上ヶ岳】‥ジヤウ‥

奈良県吉野郡大峰山脈の一峰。標高1719メートル。頂上に大峰山上権現を祀る。

山上ヶ岳

撮影:的場 啓

⇒さん‐しょう【山椒】

さんじょう‐が‐たけ【山上ヶ岳】‥ジヤウ‥

奈良県吉野郡大峰山脈の一峰。標高1719メートル。頂上に大峰山上権現を祀る。

山上ヶ岳

撮影:的場 啓

さんじょう‐がわら【三条河原】‥デウガハラ

京都三条大橋付近の鴨川の河原。

三条河原

撮影:的場 啓

さんじょう‐がわら【三条河原】‥デウガハラ

京都三条大橋付近の鴨川の河原。

三条河原

撮影:的場 啓

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐き【三畳紀】‥デフ‥

(Triassic Period)地質年代で、中生代の最初の時代。約2億5000万年前から2億年前まで。アンモナイトが栄え、陸上では爬虫類が繁栄。また、原始哺乳類が出現。→地質年代(表)

さんしょう‐くい【山椒喰】‥セウクヒ

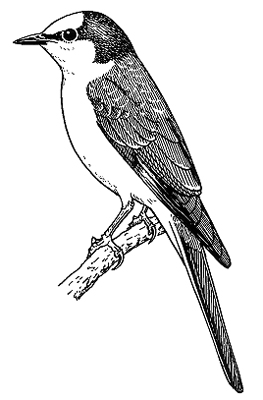

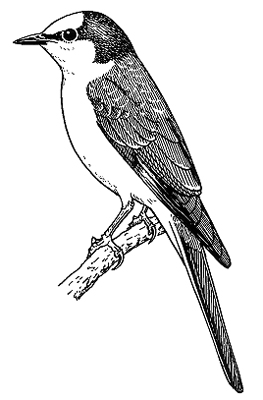

スズメ目サンショウクイ科の鳥。小形で、スズメぐらい。背は灰色、腹は白色。本州以南に繁殖し、低地・低山の樹林にすむ。飛びながら「ひりんひりん」と鳴くので「山椒は小粒でもぴりりと辛い」という語を連想させた名という。

さんしょうくい(雄)

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐き【三畳紀】‥デフ‥

(Triassic Period)地質年代で、中生代の最初の時代。約2億5000万年前から2億年前まで。アンモナイトが栄え、陸上では爬虫類が繁栄。また、原始哺乳類が出現。→地質年代(表)

さんしょう‐くい【山椒喰】‥セウクヒ

スズメ目サンショウクイ科の鳥。小形で、スズメぐらい。背は灰色、腹は白色。本州以南に繁殖し、低地・低山の樹林にすむ。飛びながら「ひりんひりん」と鳴くので「山椒は小粒でもぴりりと辛い」という語を連想させた名という。

さんしょうくい(雄)

サンショウクイ

提供:OPO

サンショウクイ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒さん‐しょう【山椒】

さんじょう‐けい【三畳系】‥デフ‥

三畳紀に形成された地層。模式地の南ドイツでこの地層が上・中・下に三分されるところから付けられた名。

さんじょう‐こう【山上講】‥ジヤウカウ

(→)行者講ぎょうじゃこうに同じ。

⇒さん‐じょう【山上】

さんじょう‐こかじ【三条小鍛冶】‥デウ‥ヂ

京都三条の刀工、宗近むねちかの別称。義経記8「―が宿願有りて」

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐こん【三乗根】

(→)立方根に同じ。

⇒さん‐じょう【三乗】

さんじょう‐さねつむ【三条実万】‥デウ‥

江戸末期の公卿。実美の父。光格・仁孝・孝明3天皇の信任をうけ、幕府との交渉に当たり、皇権の伸張に尽力。攘夷の密勅に関与したため、幕府に忌まれ落飾、謹慎。(1802〜1859)

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐さねとみ【三条実美】‥デウ‥

幕末・明治期の公家・政治家。実万さねつむの子。尊王攘夷運動の先頭に立ち、維新後太政大臣。内閣制発足後は内大臣。公爵。(1837〜1891)

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐さま【山上様】‥ジヤウ‥

役行者えんのぎょうじゃのこと。

⇒さん‐じょう【山上】

さん‐じょうじゅ【三定聚】‥ヂヤウ‥

〔仏〕一切衆生しゅじょうの修道上の分類。必ず証悟し涅槃に到る正定聚と、仏道を修めず悪道に堕ちる邪定聚と、二者の中間にあって定まらない不定聚。

さんしょう‐じょうゆ【山椒醤油】‥セウジヤウ‥

サンショウの若葉・果皮を用いて、香味をつけた醤油。

⇒さん‐しょう【山椒】

さんしょう‐だゆう【山椒太夫】‥セウダイフ

丹後国加佐郡由良に住んで、強欲非道の富者として伝えられる人。(この名は由良長者の話を語り歩いた太夫の称に由来するかという)讒ざんによって筑紫に流された陸奥太守の子の安寿姫と厨子王は、母と共に父を尋ねる途中人買い山岡太夫の手に渡り、母は佐渡へ、2子は山椒太夫に売られる。姉は弟を逃がして死んだが、厨子王は京都に上り、山椒太夫・山岡太夫を誅し、仇を報いたという。中世以来、小説・演劇の題材となり、森鴎外にも作品がある。山荘太夫・三庄太夫とも書く。

→文献資料[山椒大夫]

さんしょうてい‐からく【三笑亭可楽】‥セウ‥

落語家。

①(初代)通称、京屋又五郎。江戸の生れ。1798年(寛政10)江戸下谷の寄席に出演、以後各地を巡業。軽口頓作の才があり、咄本・滑稽本を著し、門人を育成。(1777〜1833)

②(7代)本名、玉井長之助。東京生れ。当り芸「うどんや」「猫久」など。(1886〜1944)

③(8代)本名、麹地きくち元吉。東京生れ。当り芸「らくだ」「反魂香」など。(1898〜1964)

さんしょう‐ていけい【産消提携】‥セウ‥

生産者と消費者が直接農産物を取引すること。日本の有機農業運動が広がる過程で、1970年代中頃に自然発生的に生まれた。→産直

さんじょう‐てんのう【三条天皇】‥デウ‥ワウ

平安中期の天皇。冷泉天皇の第2皇子。名は居貞おきさだ。藤原道長が権勢をふるう。(在位1011〜1016)(976〜1017)→天皇(表)

さんじょうにし【三条西】‥デウ‥

藤原氏北家閑院流の正親町おおぎまち三条家より分かれた家名。西三条ともいう。

⇒さんじょうにし‐さねたか【三条西実隆】

さんじょうにし‐さねたか【三条西実隆】‥デウ‥

室町後期の歌人・学者。三条西家歌学の祖。飛鳥井あすかい家に和歌を学び、宗祇から古今伝授を受けた。古典に通じ、また書(三条流)をよくした。内大臣に至る。日記「実隆公記」、家集「雪玉集」「再昌草」、「源氏物語細流抄」など。(1455〜1537)

⇒さんじょうにし【三条西】

さんじょう‐の‐せっきょう【山上の説教】‥ジヤウ‥ケウ

イエスがガリラヤ湖畔の山上で行なった説教。マタイ福音書第5〜7章にまとめられ、神の国の正義と愛との実行を説く。山上の垂訓すいくん。

⇒さん‐じょう【山上】

さんじょう‐の‐そう【三譲の奏】‥ジヤウ‥

平安時代以降、新任の大臣が慣例として三度辞表を奏上すること。

⇒さん‐じょう【三譲】

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒さん‐しょう【山椒】

さんじょう‐けい【三畳系】‥デフ‥

三畳紀に形成された地層。模式地の南ドイツでこの地層が上・中・下に三分されるところから付けられた名。

さんじょう‐こう【山上講】‥ジヤウカウ

(→)行者講ぎょうじゃこうに同じ。

⇒さん‐じょう【山上】

さんじょう‐こかじ【三条小鍛冶】‥デウ‥ヂ

京都三条の刀工、宗近むねちかの別称。義経記8「―が宿願有りて」

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐こん【三乗根】

(→)立方根に同じ。

⇒さん‐じょう【三乗】

さんじょう‐さねつむ【三条実万】‥デウ‥

江戸末期の公卿。実美の父。光格・仁孝・孝明3天皇の信任をうけ、幕府との交渉に当たり、皇権の伸張に尽力。攘夷の密勅に関与したため、幕府に忌まれ落飾、謹慎。(1802〜1859)

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐さねとみ【三条実美】‥デウ‥

幕末・明治期の公家・政治家。実万さねつむの子。尊王攘夷運動の先頭に立ち、維新後太政大臣。内閣制発足後は内大臣。公爵。(1837〜1891)

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐さま【山上様】‥ジヤウ‥

役行者えんのぎょうじゃのこと。

⇒さん‐じょう【山上】

さん‐じょうじゅ【三定聚】‥ヂヤウ‥

〔仏〕一切衆生しゅじょうの修道上の分類。必ず証悟し涅槃に到る正定聚と、仏道を修めず悪道に堕ちる邪定聚と、二者の中間にあって定まらない不定聚。

さんしょう‐じょうゆ【山椒醤油】‥セウジヤウ‥

サンショウの若葉・果皮を用いて、香味をつけた醤油。

⇒さん‐しょう【山椒】

さんしょう‐だゆう【山椒太夫】‥セウダイフ

丹後国加佐郡由良に住んで、強欲非道の富者として伝えられる人。(この名は由良長者の話を語り歩いた太夫の称に由来するかという)讒ざんによって筑紫に流された陸奥太守の子の安寿姫と厨子王は、母と共に父を尋ねる途中人買い山岡太夫の手に渡り、母は佐渡へ、2子は山椒太夫に売られる。姉は弟を逃がして死んだが、厨子王は京都に上り、山椒太夫・山岡太夫を誅し、仇を報いたという。中世以来、小説・演劇の題材となり、森鴎外にも作品がある。山荘太夫・三庄太夫とも書く。

→文献資料[山椒大夫]

さんしょうてい‐からく【三笑亭可楽】‥セウ‥

落語家。

①(初代)通称、京屋又五郎。江戸の生れ。1798年(寛政10)江戸下谷の寄席に出演、以後各地を巡業。軽口頓作の才があり、咄本・滑稽本を著し、門人を育成。(1777〜1833)

②(7代)本名、玉井長之助。東京生れ。当り芸「うどんや」「猫久」など。(1886〜1944)

③(8代)本名、麹地きくち元吉。東京生れ。当り芸「らくだ」「反魂香」など。(1898〜1964)

さんしょう‐ていけい【産消提携】‥セウ‥

生産者と消費者が直接農産物を取引すること。日本の有機農業運動が広がる過程で、1970年代中頃に自然発生的に生まれた。→産直

さんじょう‐てんのう【三条天皇】‥デウ‥ワウ

平安中期の天皇。冷泉天皇の第2皇子。名は居貞おきさだ。藤原道長が権勢をふるう。(在位1011〜1016)(976〜1017)→天皇(表)

さんじょうにし【三条西】‥デウ‥

藤原氏北家閑院流の正親町おおぎまち三条家より分かれた家名。西三条ともいう。

⇒さんじょうにし‐さねたか【三条西実隆】

さんじょうにし‐さねたか【三条西実隆】‥デウ‥

室町後期の歌人・学者。三条西家歌学の祖。飛鳥井あすかい家に和歌を学び、宗祇から古今伝授を受けた。古典に通じ、また書(三条流)をよくした。内大臣に至る。日記「実隆公記」、家集「雪玉集」「再昌草」、「源氏物語細流抄」など。(1455〜1537)

⇒さんじょうにし【三条西】

さんじょう‐の‐せっきょう【山上の説教】‥ジヤウ‥ケウ

イエスがガリラヤ湖畔の山上で行なった説教。マタイ福音書第5〜7章にまとめられ、神の国の正義と愛との実行を説く。山上の垂訓すいくん。

⇒さん‐じょう【山上】

さんじょう‐の‐そう【三譲の奏】‥ジヤウ‥

平安時代以降、新任の大臣が慣例として三度辞表を奏上すること。

⇒さん‐じょう【三譲】

サンシュユ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

サンシュユ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

さん‐しゅん【三春】

①春季の3カ月。すなわち孟春(初春)・仲春・季春(晩春)の称。「―の行楽」

②3回の春(を経ること)。3カ年。

さん‐じゅん【三旬】

①月の上旬・中旬・下旬。

②30日間。

さん‐じゅん【刪潤】

詩文のよくないところを削り、足りないところを補うこと。

ざん‐しゅん【残春】

春のなごり。春の末。

さんしょ

(もと、侠客・盗賊などが使う隠語を意味した)隠語。通言。さんしょう。

さん‐しょ【三所】

三つの場所。

⇒さんしょ‐ごんげん【三所権現】

⇒さんしょ‐どんや【三所問屋】

さん‐しょ【山椒】

サンショウの約。

さん‐しょ【山墅】

山中の別荘。山荘。

さん‐じょ【刪除】‥ヂヨ

けずりのぞくこと。刪削。

さん‐じょ【芟除】‥ヂヨ

(センジョとも)刈り除くこと。除き去ること。芟鋤。

さん‐じょ【産所】

子を産む室。うぶや。産室。

さん‐じょ【散所】

古代末〜中世、その住民が年貢を免除される代りに貴族・寺社に属して掃除や土木・交通などの雑役に服した地域。また、その住民。散所の民。浮浪民の流入するものが多く賤民視された。室町時代以降、卜占ぼくせん・遊芸を業とするものが出た。近世、「算所」「産所」とも書く。

⇒さんじょ‐ずいじん【散所随身】

さん‐じょ【賛助】

趣旨に賛成して助力すること。「記念事業を―する」「―会員」

ざん‐しょ【残暑】

立秋後の暑さ。秋になってなお残る暑さ。〈[季]秋〉。「―が厳しい」

さん‐しょう【三生】‥シヤウ

〔仏〕前生(過去)・現生(現在)・後生(未来)の総称。

さん‐しょう【三性】‥シヤウ

〔仏〕

①諸法の性質を宗教倫理的観点から分類したもので、善性・悪性・無記性(中性)の総称。

②唯識説で説く現象世界の三つの見方。すなわち遍計所執性・依他起性・円成実性。

さん‐しょう【三省】‥シヤウ

①太政官八省中の式部省・民部省・兵部省の称。

②唐制で、中書省・門下省・尚書省の称。

③⇒さんせい

さん‐しょう【三笑】‥セウ

(→)虎渓三笑こけいさんしょうに同じ。

さん‐しょう【三商】‥シヤウ

江戸時代、質屋・古着屋・古道具屋の総称。

さん‐しょう【三唱】‥シヤウ

3度となえること。「万歳―」

さん‐しょう【三章】‥シヤウ

3個の編章や箇条かじょう。簡明な規則。「法―」

さん‐しょう【三焦】‥セウ

漢方でいう六腑の一つ。上中下に分かれ、消化吸収および大小便の排泄をつかさどる。その実態は概念的なもので、無形有用(形がなく働きがある)のものとされ、「黄帝内経霊枢」に「上焦如霧、中焦如薀、下焦如漬」といい、また上焦は胸中に、中焦は腹部で臍の上に、下焦は臍の下に位するという。三膲。みのわた。

さん‐しょう【三証】

〔仏〕真理性を理論によって証明する理証と、経文に求める文証と、現実によって実証される現証の三つ。三証が具足することで真理性が完全に証明される。

さん‐しょう【三障】‥シヤウ

〔仏〕正道・善心を害する三つのさわり。

㋐煩悩障すなわち貪瞋痴とんじんちの惑と、業障すなわち五逆・十悪の業と、報障すなわち地獄・餓鬼・畜生の苦報。

㋑六塵に対して起こる貪瞋痴のような皮煩悩と、断常・有無などのような内心の分別から起こる肉煩悩と、無明から起こる心煩悩。

㋒我慢重障と嫉妬重障と貪欲重障。

さん‐しょう【三殤】‥シヤウ

若死にした者の3種別、すなわち長殤(16〜19歳)・中殤(12〜15歳)・下殤(8〜11歳)。

さん‐しょう【山椒】‥セウ

ミカン科の落葉低木。日本の各地、中国・朝鮮半島に自生。高さ約3メートル。枝にとげが多い。葉は小形の羽状複葉。春、黄色の小花を開く。雌雄異株。乾果は裂けて黒い種子を散らす。葉と果実は香気と辛味が強く、芽は「木の芽」と称して香味料に、果実は香味料および健胃・回虫駆除薬に、材はすりこぎにする。古称、はじかみ。川薑かわはじかみ。漢名、蜀椒。「山椒の芽」は〈[季]春〉。「山椒の花」は〈[季]夏〉。「山椒の実」は〈[季]秋〉。

サンショウ

撮影:関戸 勇

さん‐しゅん【三春】

①春季の3カ月。すなわち孟春(初春)・仲春・季春(晩春)の称。「―の行楽」

②3回の春(を経ること)。3カ年。

さん‐じゅん【三旬】

①月の上旬・中旬・下旬。

②30日間。

さん‐じゅん【刪潤】

詩文のよくないところを削り、足りないところを補うこと。

ざん‐しゅん【残春】

春のなごり。春の末。

さんしょ

(もと、侠客・盗賊などが使う隠語を意味した)隠語。通言。さんしょう。

さん‐しょ【三所】

三つの場所。

⇒さんしょ‐ごんげん【三所権現】

⇒さんしょ‐どんや【三所問屋】

さん‐しょ【山椒】

サンショウの約。

さん‐しょ【山墅】

山中の別荘。山荘。

さん‐じょ【刪除】‥ヂヨ

けずりのぞくこと。刪削。

さん‐じょ【芟除】‥ヂヨ

(センジョとも)刈り除くこと。除き去ること。芟鋤。

さん‐じょ【産所】

子を産む室。うぶや。産室。

さん‐じょ【散所】

古代末〜中世、その住民が年貢を免除される代りに貴族・寺社に属して掃除や土木・交通などの雑役に服した地域。また、その住民。散所の民。浮浪民の流入するものが多く賤民視された。室町時代以降、卜占ぼくせん・遊芸を業とするものが出た。近世、「算所」「産所」とも書く。

⇒さんじょ‐ずいじん【散所随身】

さん‐じょ【賛助】

趣旨に賛成して助力すること。「記念事業を―する」「―会員」

ざん‐しょ【残暑】

立秋後の暑さ。秋になってなお残る暑さ。〈[季]秋〉。「―が厳しい」

さん‐しょう【三生】‥シヤウ

〔仏〕前生(過去)・現生(現在)・後生(未来)の総称。

さん‐しょう【三性】‥シヤウ

〔仏〕

①諸法の性質を宗教倫理的観点から分類したもので、善性・悪性・無記性(中性)の総称。

②唯識説で説く現象世界の三つの見方。すなわち遍計所執性・依他起性・円成実性。

さん‐しょう【三省】‥シヤウ

①太政官八省中の式部省・民部省・兵部省の称。

②唐制で、中書省・門下省・尚書省の称。

③⇒さんせい

さん‐しょう【三笑】‥セウ

(→)虎渓三笑こけいさんしょうに同じ。

さん‐しょう【三商】‥シヤウ

江戸時代、質屋・古着屋・古道具屋の総称。

さん‐しょう【三唱】‥シヤウ

3度となえること。「万歳―」

さん‐しょう【三章】‥シヤウ

3個の編章や箇条かじょう。簡明な規則。「法―」

さん‐しょう【三焦】‥セウ

漢方でいう六腑の一つ。上中下に分かれ、消化吸収および大小便の排泄をつかさどる。その実態は概念的なもので、無形有用(形がなく働きがある)のものとされ、「黄帝内経霊枢」に「上焦如霧、中焦如薀、下焦如漬」といい、また上焦は胸中に、中焦は腹部で臍の上に、下焦は臍の下に位するという。三膲。みのわた。

さん‐しょう【三証】

〔仏〕真理性を理論によって証明する理証と、経文に求める文証と、現実によって実証される現証の三つ。三証が具足することで真理性が完全に証明される。

さん‐しょう【三障】‥シヤウ

〔仏〕正道・善心を害する三つのさわり。

㋐煩悩障すなわち貪瞋痴とんじんちの惑と、業障すなわち五逆・十悪の業と、報障すなわち地獄・餓鬼・畜生の苦報。

㋑六塵に対して起こる貪瞋痴のような皮煩悩と、断常・有無などのような内心の分別から起こる肉煩悩と、無明から起こる心煩悩。

㋒我慢重障と嫉妬重障と貪欲重障。

さん‐しょう【三殤】‥シヤウ

若死にした者の3種別、すなわち長殤(16〜19歳)・中殤(12〜15歳)・下殤(8〜11歳)。

さん‐しょう【山椒】‥セウ

ミカン科の落葉低木。日本の各地、中国・朝鮮半島に自生。高さ約3メートル。枝にとげが多い。葉は小形の羽状複葉。春、黄色の小花を開く。雌雄異株。乾果は裂けて黒い種子を散らす。葉と果実は香気と辛味が強く、芽は「木の芽」と称して香味料に、果実は香味料および健胃・回虫駆除薬に、材はすりこぎにする。古称、はじかみ。川薑かわはじかみ。漢名、蜀椒。「山椒の芽」は〈[季]春〉。「山椒の花」は〈[季]夏〉。「山椒の実」は〈[季]秋〉。

サンショウ

撮影:関戸 勇

⇒さんしょう‐うお【山椒魚】

⇒さんしょう‐くい【山椒喰】

⇒さんしょう‐じょうゆ【山椒醤油】

⇒さんしょう‐ばら【山椒薔薇】

⇒さんしょう‐びょう【山椒鋲】

⇒さんしょう‐みそ【山椒味噌】

⇒さんしょう‐も【山椒藻】

⇒山椒は小粒でもぴりりと辛い

さん‐しょう【参照】‥セウ

照らし合わせて見ること。引き比べて参考にすること。「別表―のこと」→シー‐エフ

さん‐しょう【賛頌・讃頌】

人の徳を歌などにつくり、ことばをつくして、ほめたたえること。

さん‐しょう【讃称】

ほめたたえること。

さん‐しょう【讃賞】‥シヤウ

ほめたたえること。

さん‐じょう【三上】‥ジヤウ

[欧陽修、帰田録2]文章を練るのに最もよく考えがまとまるという三つの場所。すなわち馬上・枕ちん上・厠し上。

さんじょう【三条】‥デウ

①平安京の条坊の一つ。今、京都市の東西の通りの名。

②新潟県中部の市。信濃川の河港。洋食器・工具・家庭金物など金物産地として発展。越後における浄土真宗の中心地。人口10万5千。

⇒さんじょう‐いん【三条院】

⇒さんじょういん‐の‐にょくろうど‐さこん【三条院女蔵人左近】

⇒さんじょう‐がわら【三条河原】

⇒さんじょう‐こかじ【三条小鍛冶】

⇒さんじょう‐ぶっしょ【三条仏所】

⇒さんじょう‐もの【三条物】

さんじょう【三条】‥デウ

藤原氏北家閑院流より分かれた家名。七清華の一家。藤原実行さねゆきを始祖とする。邸宅が京都三条の北にあったことからの称。

⇒さんじょう‐さねつむ【三条実万】

⇒さんじょう‐さねとみ【三条実美】

⇒さんじょう‐りゅう【三条流】

さん‐じょう【三乗】

①〔仏〕真理に至る三つの道あるいは方法を乗物にたとえたもの。声聞乗・縁覚乗(あわせて二乗・小乗)・菩薩乗(一乗・大乗)。

②〔数〕同一の数を3個掛け合わすこと。例えば、2の3乗は8となる類。和算でいう「三乗」は、同一数の掛算を3回行うことを意味するので、4乗に当たる。

⇒さんじょう‐こん【三乗根】

さん‐じょう【三譲】‥ジヤウ

三たび辞退すること。

⇒さんじょう‐の‐そう【三譲の奏】

さん‐じょう【山上】‥ジヤウ

①山のうえ。

②山にのぼること。登山。謡曲、女郎花「この尉こそ―する者にて候へ」

⇒さんじょう‐こう【山上講】

⇒さんじょう‐さま【山上様】

⇒さんじょう‐の‐せっきょう【山上の説教】

⇒さんじょう‐まいり【山上参り】

さん‐じょう【山城】‥ジヤウ

⇒やまじろ

さん‐じょう【参上】‥ジヤウ

目上の人の所に行くこと。うかがうこと。「近く―します」

さん‐じょう【惨状】‥ジヤウ

いたましい様子。むごたらしいありさま。「―を呈する」

さん‐じょう【散杖】‥ヂヤウ

密教で、加持香水こうずいを散ずるのに用いる、長さ50センチメートル内外の、茅束・梅・柳で杖状に作った仏具。

さん‐じょう【散状】‥ジヤウ

①広く関係者の名を列記して示す文書。交名きょうみょう。

②順に回覧する文書。回状かいじょう。

③命令や質問に対する略式の回答書。

④なおざり。なげやり。庭訓往来八月「違背―なるに就いては」

さん‐じょう【賛襄】‥ジヤウ

(「襄」は成す意)君主をたすけて政治をすること。

さん‐じょう【驂乗】

貴人の車に陪乗すること。また、その人。

ざん‐しょう【残照】‥セウ

日没後、なお、空に照りはえて残っている夕日の光。

さんじょう‐いん【三条院】‥デウヰン

①京都の三条の北にあった藤原定輔の邸宅で、三条天皇の里内裏。のち菅原孝標たかすえの邸などになる。

②東三条殿。二条大路の南、西洞院東。

⇒さんじょう【三条】

さんじょういん‐の‐にょくろうど‐さこん【三条院女蔵人左近】‥デウ‥ヰン‥クラウド‥

小大君こだいのきみのこと。

⇒さんじょう【三条】

さんしょう‐うお【山椒魚】‥セウウヲ

サンショウウオ目のうち、サンショウウオ科・オオサンショウウオ科などの両生類の総称。日本各地で山間の渓流・湿地にすみ、幼生は外鰓がいさいを持つ。クロサンショウウオ・ハコネサンショウウオ・ヒダサンショウウオなど、日本に十数種。なお、サンショウウオ目はイモリ類を含む。ハタケドジョウ。椒魚はじかみうお。油魚あぶらめ。

はこねさんしょううお

⇒さんしょう‐うお【山椒魚】

⇒さんしょう‐くい【山椒喰】

⇒さんしょう‐じょうゆ【山椒醤油】

⇒さんしょう‐ばら【山椒薔薇】

⇒さんしょう‐びょう【山椒鋲】

⇒さんしょう‐みそ【山椒味噌】

⇒さんしょう‐も【山椒藻】

⇒山椒は小粒でもぴりりと辛い

さん‐しょう【参照】‥セウ

照らし合わせて見ること。引き比べて参考にすること。「別表―のこと」→シー‐エフ

さん‐しょう【賛頌・讃頌】

人の徳を歌などにつくり、ことばをつくして、ほめたたえること。

さん‐しょう【讃称】

ほめたたえること。

さん‐しょう【讃賞】‥シヤウ

ほめたたえること。

さん‐じょう【三上】‥ジヤウ

[欧陽修、帰田録2]文章を練るのに最もよく考えがまとまるという三つの場所。すなわち馬上・枕ちん上・厠し上。

さんじょう【三条】‥デウ

①平安京の条坊の一つ。今、京都市の東西の通りの名。

②新潟県中部の市。信濃川の河港。洋食器・工具・家庭金物など金物産地として発展。越後における浄土真宗の中心地。人口10万5千。

⇒さんじょう‐いん【三条院】

⇒さんじょういん‐の‐にょくろうど‐さこん【三条院女蔵人左近】

⇒さんじょう‐がわら【三条河原】

⇒さんじょう‐こかじ【三条小鍛冶】

⇒さんじょう‐ぶっしょ【三条仏所】

⇒さんじょう‐もの【三条物】

さんじょう【三条】‥デウ

藤原氏北家閑院流より分かれた家名。七清華の一家。藤原実行さねゆきを始祖とする。邸宅が京都三条の北にあったことからの称。

⇒さんじょう‐さねつむ【三条実万】

⇒さんじょう‐さねとみ【三条実美】

⇒さんじょう‐りゅう【三条流】

さん‐じょう【三乗】

①〔仏〕真理に至る三つの道あるいは方法を乗物にたとえたもの。声聞乗・縁覚乗(あわせて二乗・小乗)・菩薩乗(一乗・大乗)。

②〔数〕同一の数を3個掛け合わすこと。例えば、2の3乗は8となる類。和算でいう「三乗」は、同一数の掛算を3回行うことを意味するので、4乗に当たる。

⇒さんじょう‐こん【三乗根】

さん‐じょう【三譲】‥ジヤウ

三たび辞退すること。

⇒さんじょう‐の‐そう【三譲の奏】

さん‐じょう【山上】‥ジヤウ

①山のうえ。

②山にのぼること。登山。謡曲、女郎花「この尉こそ―する者にて候へ」

⇒さんじょう‐こう【山上講】

⇒さんじょう‐さま【山上様】

⇒さんじょう‐の‐せっきょう【山上の説教】

⇒さんじょう‐まいり【山上参り】

さん‐じょう【山城】‥ジヤウ

⇒やまじろ

さん‐じょう【参上】‥ジヤウ

目上の人の所に行くこと。うかがうこと。「近く―します」

さん‐じょう【惨状】‥ジヤウ

いたましい様子。むごたらしいありさま。「―を呈する」

さん‐じょう【散杖】‥ヂヤウ

密教で、加持香水こうずいを散ずるのに用いる、長さ50センチメートル内外の、茅束・梅・柳で杖状に作った仏具。

さん‐じょう【散状】‥ジヤウ

①広く関係者の名を列記して示す文書。交名きょうみょう。

②順に回覧する文書。回状かいじょう。

③命令や質問に対する略式の回答書。

④なおざり。なげやり。庭訓往来八月「違背―なるに就いては」

さん‐じょう【賛襄】‥ジヤウ

(「襄」は成す意)君主をたすけて政治をすること。

さん‐じょう【驂乗】

貴人の車に陪乗すること。また、その人。

ざん‐しょう【残照】‥セウ

日没後、なお、空に照りはえて残っている夕日の光。

さんじょう‐いん【三条院】‥デウヰン

①京都の三条の北にあった藤原定輔の邸宅で、三条天皇の里内裏。のち菅原孝標たかすえの邸などになる。

②東三条殿。二条大路の南、西洞院東。

⇒さんじょう【三条】

さんじょういん‐の‐にょくろうど‐さこん【三条院女蔵人左近】‥デウ‥ヰン‥クラウド‥

小大君こだいのきみのこと。

⇒さんじょう【三条】

さんしょう‐うお【山椒魚】‥セウウヲ

サンショウウオ目のうち、サンショウウオ科・オオサンショウウオ科などの両生類の総称。日本各地で山間の渓流・湿地にすみ、幼生は外鰓がいさいを持つ。クロサンショウウオ・ハコネサンショウウオ・ヒダサンショウウオなど、日本に十数種。なお、サンショウウオ目はイモリ類を含む。ハタケドジョウ。椒魚はじかみうお。油魚あぶらめ。

はこねさんしょううお

トウキョウサンショウウオ

提供:東京動物園協会

トウキョウサンショウウオ

提供:東京動物園協会

⇒さん‐しょう【山椒】

さんじょう‐が‐たけ【山上ヶ岳】‥ジヤウ‥

奈良県吉野郡大峰山脈の一峰。標高1719メートル。頂上に大峰山上権現を祀る。

山上ヶ岳

撮影:的場 啓

⇒さん‐しょう【山椒】

さんじょう‐が‐たけ【山上ヶ岳】‥ジヤウ‥

奈良県吉野郡大峰山脈の一峰。標高1719メートル。頂上に大峰山上権現を祀る。

山上ヶ岳

撮影:的場 啓

さんじょう‐がわら【三条河原】‥デウガハラ

京都三条大橋付近の鴨川の河原。

三条河原

撮影:的場 啓

さんじょう‐がわら【三条河原】‥デウガハラ

京都三条大橋付近の鴨川の河原。

三条河原

撮影:的場 啓

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐き【三畳紀】‥デフ‥

(Triassic Period)地質年代で、中生代の最初の時代。約2億5000万年前から2億年前まで。アンモナイトが栄え、陸上では爬虫類が繁栄。また、原始哺乳類が出現。→地質年代(表)

さんしょう‐くい【山椒喰】‥セウクヒ

スズメ目サンショウクイ科の鳥。小形で、スズメぐらい。背は灰色、腹は白色。本州以南に繁殖し、低地・低山の樹林にすむ。飛びながら「ひりんひりん」と鳴くので「山椒は小粒でもぴりりと辛い」という語を連想させた名という。

さんしょうくい(雄)

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐き【三畳紀】‥デフ‥

(Triassic Period)地質年代で、中生代の最初の時代。約2億5000万年前から2億年前まで。アンモナイトが栄え、陸上では爬虫類が繁栄。また、原始哺乳類が出現。→地質年代(表)

さんしょう‐くい【山椒喰】‥セウクヒ

スズメ目サンショウクイ科の鳥。小形で、スズメぐらい。背は灰色、腹は白色。本州以南に繁殖し、低地・低山の樹林にすむ。飛びながら「ひりんひりん」と鳴くので「山椒は小粒でもぴりりと辛い」という語を連想させた名という。

さんしょうくい(雄)

サンショウクイ

提供:OPO

サンショウクイ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒さん‐しょう【山椒】

さんじょう‐けい【三畳系】‥デフ‥

三畳紀に形成された地層。模式地の南ドイツでこの地層が上・中・下に三分されるところから付けられた名。

さんじょう‐こう【山上講】‥ジヤウカウ

(→)行者講ぎょうじゃこうに同じ。

⇒さん‐じょう【山上】

さんじょう‐こかじ【三条小鍛冶】‥デウ‥ヂ

京都三条の刀工、宗近むねちかの別称。義経記8「―が宿願有りて」

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐こん【三乗根】

(→)立方根に同じ。

⇒さん‐じょう【三乗】

さんじょう‐さねつむ【三条実万】‥デウ‥

江戸末期の公卿。実美の父。光格・仁孝・孝明3天皇の信任をうけ、幕府との交渉に当たり、皇権の伸張に尽力。攘夷の密勅に関与したため、幕府に忌まれ落飾、謹慎。(1802〜1859)

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐さねとみ【三条実美】‥デウ‥

幕末・明治期の公家・政治家。実万さねつむの子。尊王攘夷運動の先頭に立ち、維新後太政大臣。内閣制発足後は内大臣。公爵。(1837〜1891)

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐さま【山上様】‥ジヤウ‥

役行者えんのぎょうじゃのこと。

⇒さん‐じょう【山上】

さん‐じょうじゅ【三定聚】‥ヂヤウ‥

〔仏〕一切衆生しゅじょうの修道上の分類。必ず証悟し涅槃に到る正定聚と、仏道を修めず悪道に堕ちる邪定聚と、二者の中間にあって定まらない不定聚。

さんしょう‐じょうゆ【山椒醤油】‥セウジヤウ‥

サンショウの若葉・果皮を用いて、香味をつけた醤油。

⇒さん‐しょう【山椒】

さんしょう‐だゆう【山椒太夫】‥セウダイフ

丹後国加佐郡由良に住んで、強欲非道の富者として伝えられる人。(この名は由良長者の話を語り歩いた太夫の称に由来するかという)讒ざんによって筑紫に流された陸奥太守の子の安寿姫と厨子王は、母と共に父を尋ねる途中人買い山岡太夫の手に渡り、母は佐渡へ、2子は山椒太夫に売られる。姉は弟を逃がして死んだが、厨子王は京都に上り、山椒太夫・山岡太夫を誅し、仇を報いたという。中世以来、小説・演劇の題材となり、森鴎外にも作品がある。山荘太夫・三庄太夫とも書く。

→文献資料[山椒大夫]

さんしょうてい‐からく【三笑亭可楽】‥セウ‥

落語家。

①(初代)通称、京屋又五郎。江戸の生れ。1798年(寛政10)江戸下谷の寄席に出演、以後各地を巡業。軽口頓作の才があり、咄本・滑稽本を著し、門人を育成。(1777〜1833)

②(7代)本名、玉井長之助。東京生れ。当り芸「うどんや」「猫久」など。(1886〜1944)

③(8代)本名、麹地きくち元吉。東京生れ。当り芸「らくだ」「反魂香」など。(1898〜1964)

さんしょう‐ていけい【産消提携】‥セウ‥

生産者と消費者が直接農産物を取引すること。日本の有機農業運動が広がる過程で、1970年代中頃に自然発生的に生まれた。→産直

さんじょう‐てんのう【三条天皇】‥デウ‥ワウ

平安中期の天皇。冷泉天皇の第2皇子。名は居貞おきさだ。藤原道長が権勢をふるう。(在位1011〜1016)(976〜1017)→天皇(表)

さんじょうにし【三条西】‥デウ‥

藤原氏北家閑院流の正親町おおぎまち三条家より分かれた家名。西三条ともいう。

⇒さんじょうにし‐さねたか【三条西実隆】

さんじょうにし‐さねたか【三条西実隆】‥デウ‥

室町後期の歌人・学者。三条西家歌学の祖。飛鳥井あすかい家に和歌を学び、宗祇から古今伝授を受けた。古典に通じ、また書(三条流)をよくした。内大臣に至る。日記「実隆公記」、家集「雪玉集」「再昌草」、「源氏物語細流抄」など。(1455〜1537)

⇒さんじょうにし【三条西】

さんじょう‐の‐せっきょう【山上の説教】‥ジヤウ‥ケウ

イエスがガリラヤ湖畔の山上で行なった説教。マタイ福音書第5〜7章にまとめられ、神の国の正義と愛との実行を説く。山上の垂訓すいくん。

⇒さん‐じょう【山上】

さんじょう‐の‐そう【三譲の奏】‥ジヤウ‥

平安時代以降、新任の大臣が慣例として三度辞表を奏上すること。

⇒さん‐じょう【三譲】

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒さん‐しょう【山椒】

さんじょう‐けい【三畳系】‥デフ‥

三畳紀に形成された地層。模式地の南ドイツでこの地層が上・中・下に三分されるところから付けられた名。

さんじょう‐こう【山上講】‥ジヤウカウ

(→)行者講ぎょうじゃこうに同じ。

⇒さん‐じょう【山上】

さんじょう‐こかじ【三条小鍛冶】‥デウ‥ヂ

京都三条の刀工、宗近むねちかの別称。義経記8「―が宿願有りて」

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐こん【三乗根】

(→)立方根に同じ。

⇒さん‐じょう【三乗】

さんじょう‐さねつむ【三条実万】‥デウ‥

江戸末期の公卿。実美の父。光格・仁孝・孝明3天皇の信任をうけ、幕府との交渉に当たり、皇権の伸張に尽力。攘夷の密勅に関与したため、幕府に忌まれ落飾、謹慎。(1802〜1859)

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐さねとみ【三条実美】‥デウ‥

幕末・明治期の公家・政治家。実万さねつむの子。尊王攘夷運動の先頭に立ち、維新後太政大臣。内閣制発足後は内大臣。公爵。(1837〜1891)

⇒さんじょう【三条】

さんじょう‐さま【山上様】‥ジヤウ‥

役行者えんのぎょうじゃのこと。

⇒さん‐じょう【山上】

さん‐じょうじゅ【三定聚】‥ヂヤウ‥

〔仏〕一切衆生しゅじょうの修道上の分類。必ず証悟し涅槃に到る正定聚と、仏道を修めず悪道に堕ちる邪定聚と、二者の中間にあって定まらない不定聚。

さんしょう‐じょうゆ【山椒醤油】‥セウジヤウ‥

サンショウの若葉・果皮を用いて、香味をつけた醤油。

⇒さん‐しょう【山椒】

さんしょう‐だゆう【山椒太夫】‥セウダイフ

丹後国加佐郡由良に住んで、強欲非道の富者として伝えられる人。(この名は由良長者の話を語り歩いた太夫の称に由来するかという)讒ざんによって筑紫に流された陸奥太守の子の安寿姫と厨子王は、母と共に父を尋ねる途中人買い山岡太夫の手に渡り、母は佐渡へ、2子は山椒太夫に売られる。姉は弟を逃がして死んだが、厨子王は京都に上り、山椒太夫・山岡太夫を誅し、仇を報いたという。中世以来、小説・演劇の題材となり、森鴎外にも作品がある。山荘太夫・三庄太夫とも書く。

→文献資料[山椒大夫]

さんしょうてい‐からく【三笑亭可楽】‥セウ‥

落語家。

①(初代)通称、京屋又五郎。江戸の生れ。1798年(寛政10)江戸下谷の寄席に出演、以後各地を巡業。軽口頓作の才があり、咄本・滑稽本を著し、門人を育成。(1777〜1833)

②(7代)本名、玉井長之助。東京生れ。当り芸「うどんや」「猫久」など。(1886〜1944)

③(8代)本名、麹地きくち元吉。東京生れ。当り芸「らくだ」「反魂香」など。(1898〜1964)

さんしょう‐ていけい【産消提携】‥セウ‥

生産者と消費者が直接農産物を取引すること。日本の有機農業運動が広がる過程で、1970年代中頃に自然発生的に生まれた。→産直

さんじょう‐てんのう【三条天皇】‥デウ‥ワウ

平安中期の天皇。冷泉天皇の第2皇子。名は居貞おきさだ。藤原道長が権勢をふるう。(在位1011〜1016)(976〜1017)→天皇(表)

さんじょうにし【三条西】‥デウ‥

藤原氏北家閑院流の正親町おおぎまち三条家より分かれた家名。西三条ともいう。

⇒さんじょうにし‐さねたか【三条西実隆】

さんじょうにし‐さねたか【三条西実隆】‥デウ‥

室町後期の歌人・学者。三条西家歌学の祖。飛鳥井あすかい家に和歌を学び、宗祇から古今伝授を受けた。古典に通じ、また書(三条流)をよくした。内大臣に至る。日記「実隆公記」、家集「雪玉集」「再昌草」、「源氏物語細流抄」など。(1455〜1537)

⇒さんじょうにし【三条西】

さんじょう‐の‐せっきょう【山上の説教】‥ジヤウ‥ケウ

イエスがガリラヤ湖畔の山上で行なった説教。マタイ福音書第5〜7章にまとめられ、神の国の正義と愛との実行を説く。山上の垂訓すいくん。

⇒さん‐じょう【山上】

さんじょう‐の‐そう【三譲の奏】‥ジヤウ‥

平安時代以降、新任の大臣が慣例として三度辞表を奏上すること。

⇒さん‐じょう【三譲】

広辞苑に「三十六計」で始まるの検索結果 1-2。