複数辞典一括検索+![]()

![]()

あらがい【争い・諍い・抗い】アラガヒ🔗⭐🔉

あらがい【争い・諍い・抗い】アラガヒ

あらがうこと。あらそい。喧嘩けんか。古今著聞集8「よも御―は候ふまじ」

⇒争い木登り川渡り

○争い木登り川渡りあらがいきのぼりかわわたり

危険で避けるべき事柄の例として挙げたもの。狂言、鳴子遣子「―、是は人のせぬ物ぢや」

⇒あらがい【争い・諍い・抗い】

○争い木登り川渡りあらがいきのぼりかわわたり🔗⭐🔉

○争い木登り川渡りあらがいきのぼりかわわたり

危険で避けるべき事柄の例として挙げたもの。狂言、鳴子遣子「―、是は人のせぬ物ぢや」

⇒あらがい【争い・諍い・抗い】

あらが・う【争う・諍う・抗う】アラガフ

〔自五〕

相手の言うことを否定する。あらそう。源氏物語夕霧「ことに―・はず」

あら‐がき【荒垣・荒籬】

編目のあらい垣。催馬楽、河口「河口の関の―や守れども」

あら‐かご【荒籠・粗籠】

竹であらく編んだ籠。蛇籠じゃかごの類。

あら‐かし【粗樫】

ブナ科の常緑高木。本州中部以南の山地に自生。高さ約20メートル。樹皮は暗灰色。葉は長さ約10センチメートル、前半部の縁に粗い切れ込みがある。雌雄同株。堅果(ドングリ)は秋に熟し小さい。材は堅く、建築・用具材など用途が広い。

あらかじめ【予め】

〔副〕

結果を見越して、その事がおこる前から。まえもって。かねて。万葉集3「―妹を留めむ関も置かましを」。「―準備しておく」

あら‐かせぎ【荒稼ぎ】

①力わざの仕事。荒仕事。

②手段を選ばずに荒っぽく、また、一時にかせぐこと。強盗などにもいう。「競馬で―する」

あら‐かた【粗方】

〔名・副〕

ほぼ全部。おおよそ。おおかた。大抵。大体。「会員の―が賛成にまわる」「―片づいた」

あら‐がね【粗金・鉱】

(古くはアラカネ)

①山から掘り出したままで精錬していない金属。なまがね。鉱石。持統紀「―一籠ひとこ献る」

②鉄の異称。

⇒あらがね‐の【粗金の】

あらがね‐の【粗金の】

〔枕〕

「つち(土)」にかかる。

⇒あら‐がね【粗金・鉱】

あら‐かべ【粗壁・荒壁】

粗塗あらぬりをしただけの壁。

あら‐がみ【荒神】

たけだけしく、霊験のあらたかな神。山家集「磯わにいます―は」

あら‐がみ【現神】

⇒あらひとがみ1。夫木和歌抄34「―のあらはれ出でし昔より神をば君と仰ぎそめてき」

ア‐ラ‐カルト【à la carte フランス】

(「献立表によって」の意)レストランなどで、客が好みに応じて献立表の中から選んで注文する料理。一品料理。

あら‐かわ【荒川】‥カハ

①関東平野を流れる川。奥秩父の西部、甲武信ヶ岳こぶしがたけに発し、秩父盆地を流れて関東平野に出て、埼玉県の中部を貫き、下流は荒川放水路(荒川本流)・隅田川となって東京湾に注ぐ。長さ173キロメートル。

荒川(関東)上流

撮影:山梨勝弘

②新潟県の北部を西流、日本海に注ぐ川。山形県朝日山地に発源。長さ73キロメートル。

③東京都23区の一つ。隅田川の右岸。

⇒あらかわ‐ほうすいろ【荒川放水路】

あらかわ【荒川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒あらかわ‐とよぞう【荒川豊蔵】

あら‐かわ【粗皮】‥カハ

①樹木の表皮。また、米穀などの外皮。

②まだなめしていない獣皮。〈日葡辞書〉

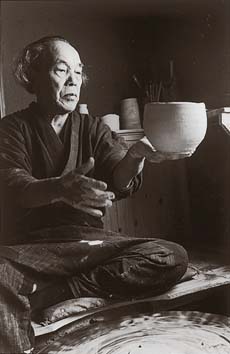

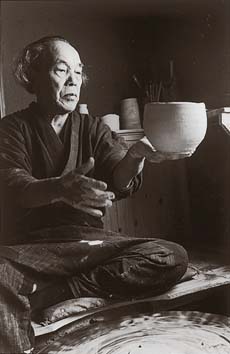

あらかわ‐とよぞう【荒川豊蔵】‥カハ‥ザウ

陶芸家。岐阜県生れ。岐阜県可児かに市大萱おおがやで、桃山時代の志野を焼いた牟田ヶ洞むたがほら古窯跡を発見。志野・黄瀬戸・瀬戸黒の再現に尽力。文化勲章。(1894〜1985)

荒川豊蔵

撮影:田沼武能

②新潟県の北部を西流、日本海に注ぐ川。山形県朝日山地に発源。長さ73キロメートル。

③東京都23区の一つ。隅田川の右岸。

⇒あらかわ‐ほうすいろ【荒川放水路】

あらかわ【荒川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒あらかわ‐とよぞう【荒川豊蔵】

あら‐かわ【粗皮】‥カハ

①樹木の表皮。また、米穀などの外皮。

②まだなめしていない獣皮。〈日葡辞書〉

あらかわ‐とよぞう【荒川豊蔵】‥カハ‥ザウ

陶芸家。岐阜県生れ。岐阜県可児かに市大萱おおがやで、桃山時代の志野を焼いた牟田ヶ洞むたがほら古窯跡を発見。志野・黄瀬戸・瀬戸黒の再現に尽力。文化勲章。(1894〜1985)

荒川豊蔵

撮影:田沼武能

⇒あらかわ【荒川】

あらかわ‐ほうすいろ【荒川放水路】‥カハハウ‥

関東の荒川並びにその下流の隅田川の氾濫を防ぐために、東京都北区から江東区の東にかけて築造した水路。1930年完成。65年河川法改正により荒川本流となる。

⇒あら‐かわ【荒川】

あらかん【阿羅漢】

〔仏〕(梵語arhan 尊敬・供養を受けるのに値するという意味で応供おうぐと訳す)仏教の修行の最高段階、また、その段階に達した人。もとは仏の尊称にも用いたが、後世は主として部派仏教の聖者を指す。声聞四果の第4位。略して羅漢。

あら‐かんな【荒鉋】

荒削りに用いる鉋。あらしこ。→中なかがんな→仕上げかんな

あらき【荒木】

姓氏の一つ。

⇒あらき‐かんぽ【荒木寛畝】

⇒あらき‐こどう【荒木古童】

⇒あらき‐さだお【荒木貞夫】

⇒あらき‐じっぽ【荒木十畝】

⇒あらき‐じょげん【荒木如元】

⇒あらき‐ぶね【荒木船】

⇒あらき‐またえもん【荒木又右衛門】

⇒あらき‐むらしげ【荒木村重】

⇒あらき‐りゅう【荒木流】

あら‐き【荒城・殯】

貴人の本葬をする前に、棺に死体を納めて仮に祭ること。また、その場所。かりもがり。もがり。万葉集3「大―の時にはあらねど」

⇒あらき‐の‐みや【殯の宮】

あら‐き【新木・荒木】

新しい、強い木材。また、切り出したままで加工していない木材。

⇒あらき‐の‐ゆみ【荒木の弓】

あら‐き【新墾・新開・荒開】

新たに開墾したこと。また、その地。万葉集7「斎種ゆだね蒔く―の小田を求めむと」

⇒あらき‐だ【新墾田】

⇒あらき‐はり【新墾治】

あらき【安良城】

姓氏の一つ。

⇒あらき‐もりあき【安良城盛昭】

アラキ【arak オランダ・阿剌吉】

(もとアラビア語araq(「汗」の意)から)江戸時代、オランダから来た酒。蒸留酒にクローブ・シナモン・茴香ういきょうなどで香気をつけた酒で、エジプト・インド地方で常用。アルコール分70パーセント前後を含む。アラキ酒。アラック。ラック。

あら‐ぎ【荒儀】

荒々しいふるまい。粗暴なふるまい。保元物語「為朝が申す様、以ての外の―なり」

あらき‐かんぽ【荒木寛畝】‥クワン‥

日本画家。本姓田中、通称光三郎。江戸生れ。一時、高橋由一らに洋画を学ぶ。東京美術学校教授・帝室技芸員。花鳥画を得意とする。(1831〜1915)

⇒あらき【荒木】

あらき‐こどう【荒木古童】

琴古流尺八の演奏家。本名、半三郎。近江水口藩士の子。豊田古童( 〜1851)に学び、師の没後2世古童の名を継ぐ。のち竹翁。尺八の指孔位置を改め、歌口を改良。三弦・箏との合奏を盛んにし、琴古流中興の祖とされる。(1823〜1908)

⇒あらき【荒木】

あらき‐さだお【荒木貞夫】‥ヲ

軍人・政治家。陸軍大将。東京生れ。皇道派の中心。犬養・斎藤内閣の陸相、のち第1次近衛・平沼内閣の文相として戦時教育統制を推進。敗戦後、A級戦犯として終身禁錮刑。55年仮釈放。(1877〜1966)

⇒あらき【荒木】

あらき‐じっぽ【荒木十畝】

日本画家。本名、悌二郎。長崎県生れ。寛畝の養嗣子。芸術院会員。(1872〜1944)

⇒あらき【荒木】

あらき‐じょげん【荒木如元】

江戸後期の長崎派の洋画家。本姓は一瀬いちのせ。油彩画を遺す。(1765〜1824)

⇒あらき【荒木】

あらき‐だ【新墾田】

新たに開墾した田。万葉集16「―のしし田の稲を倉に蔵つみて」

⇒あら‐き【新墾・新開・荒開】

あらきだ【荒木田】

東京都荒川沿岸の荒木田原に産した土。また、沖積地や水田などにある粘着力の強い土の呼称。荒壁や瓦葺下、園芸などに用いる。荒木田土。

あらきだ【荒木田】

姓氏の一つ。伊勢大神宮神主の一族。内宮の祢宜ねぎ・権祢宜を世襲した。

⇒あらきだ‐ひさおゆ【荒木田久老】

⇒あらきだ‐もりたけ【荒木田守武】

⇒あらきだ‐れいじょ【荒木田麗女】

あらきだ‐ひさおゆ【荒木田久老】

江戸後期の国学者。度会わたらい正身の子。のち荒木田氏の養子となる。号は五十槻園いつきぞの。伊勢内宮の権祢宜。賀茂真淵の門に入り、宣長学派と対立。著「万葉考槻落葉つきのおちば」「日本紀歌之解」など。(1746〜1804)

⇒あらきだ【荒木田】

あらきだ‐もりたけ【荒木田守武】

室町末期の俳諧連歌作者。伊勢内宮の祢宜。その作「守武千句」は、山崎宗鑑の「犬筑波」と共に、俳諧が連歌から独立する機運を起こし、後世俳諧式目の規範となった。また「世中百首(伊勢論語)」の詠がある。(1473〜1549)

⇒あらきだ【荒木田】

あらきだ‐れいじょ【荒木田麗女】‥ヂヨ

江戸後期の文学者。初名、隆のち麗。伊勢の人。慶徳家雅の妻。国史・有職故実・和歌・連歌に通じ、歴史物語「池の藻屑」「月の行衛」などの著がある。(1732〜1806)

⇒あらきだ【荒木田】

あら‐きどり【疎木取り】

(→)「木取り」に同じ。

アラキドン‐さん【アラキドン酸】

(arachidonic acid)4個の二重結合を含む不飽和脂肪酸。分子式C19H31COOH 液体。生体膜のリン脂質を構成する成分の一つ。必須脂肪酸。

あらき‐の‐みや【殯の宮】

「あらき」の場所を尊んでいう語。あがりの宮。もがりの宮。

⇒あら‐き【荒城・殯】

あらき‐の‐ゆみ【荒木の弓】

荒木で作った弓。丸木弓。また、強弓にもいう。新撰六帖5「―の反そり高み」

⇒あら‐き【新木・荒木】

あらき‐はり【新墾治】

新たに田を開墾すること。にいばり。〈類聚名義抄〉

⇒あら‐き【新墾・新開・荒開】

あらき‐ぶね【荒木船】

長崎の貿易商荒木宗太郎( 〜1636)が海外貿易に用いた朱印船。

⇒あらき【荒木】

あらき‐またえもん【荒木又右衛門】‥ヱ‥

江戸前期の剣客。名は保和。伊賀荒木村生れ。柳生十兵衛に剣法を学ぶと伝えられる。大和郡山藩の剣道師範となり、1634年(寛永11)妻の弟渡辺数馬を助けて、数馬の弟(一説に父)源太夫の仇河合又五郎を伊賀上野に討った。(1599〜1638)→伊賀越の敵討。

⇒あらき【荒木】

あらき‐むらしげ【荒木村重】

安土桃山時代の武将。織田信長に属し摂津を領したが、叛いて毛利のもとに逃亡。のち剃髪して筆庵道薫といい、茶道に長じ秀吉に仕える。(1535〜1586)

⇒あらき【荒木】

あら‐ぎも【荒肝】

(「荒」は、あらあらしい意。一説に強める意)荒々しい心。また、どぎも。きもだま。

⇒荒肝を抜く

⇒荒肝を拉ぐ

あらき‐もりあき【安良城盛昭】

日本史学者。東京生れ。東大助教授・沖縄大学教授等を歴任。社会経済史を研究。太閤検地論争・地主制論争の中心的存在。著「幕藩体制社会の成立と構造」ほか。(1927〜1993)

⇒あらき【安良城】

⇒あらかわ【荒川】

あらかわ‐ほうすいろ【荒川放水路】‥カハハウ‥

関東の荒川並びにその下流の隅田川の氾濫を防ぐために、東京都北区から江東区の東にかけて築造した水路。1930年完成。65年河川法改正により荒川本流となる。

⇒あら‐かわ【荒川】

あらかん【阿羅漢】

〔仏〕(梵語arhan 尊敬・供養を受けるのに値するという意味で応供おうぐと訳す)仏教の修行の最高段階、また、その段階に達した人。もとは仏の尊称にも用いたが、後世は主として部派仏教の聖者を指す。声聞四果の第4位。略して羅漢。

あら‐かんな【荒鉋】

荒削りに用いる鉋。あらしこ。→中なかがんな→仕上げかんな

あらき【荒木】

姓氏の一つ。

⇒あらき‐かんぽ【荒木寛畝】

⇒あらき‐こどう【荒木古童】

⇒あらき‐さだお【荒木貞夫】

⇒あらき‐じっぽ【荒木十畝】

⇒あらき‐じょげん【荒木如元】

⇒あらき‐ぶね【荒木船】

⇒あらき‐またえもん【荒木又右衛門】

⇒あらき‐むらしげ【荒木村重】

⇒あらき‐りゅう【荒木流】

あら‐き【荒城・殯】

貴人の本葬をする前に、棺に死体を納めて仮に祭ること。また、その場所。かりもがり。もがり。万葉集3「大―の時にはあらねど」

⇒あらき‐の‐みや【殯の宮】

あら‐き【新木・荒木】

新しい、強い木材。また、切り出したままで加工していない木材。

⇒あらき‐の‐ゆみ【荒木の弓】

あら‐き【新墾・新開・荒開】

新たに開墾したこと。また、その地。万葉集7「斎種ゆだね蒔く―の小田を求めむと」

⇒あらき‐だ【新墾田】

⇒あらき‐はり【新墾治】

あらき【安良城】

姓氏の一つ。

⇒あらき‐もりあき【安良城盛昭】

アラキ【arak オランダ・阿剌吉】

(もとアラビア語araq(「汗」の意)から)江戸時代、オランダから来た酒。蒸留酒にクローブ・シナモン・茴香ういきょうなどで香気をつけた酒で、エジプト・インド地方で常用。アルコール分70パーセント前後を含む。アラキ酒。アラック。ラック。

あら‐ぎ【荒儀】

荒々しいふるまい。粗暴なふるまい。保元物語「為朝が申す様、以ての外の―なり」

あらき‐かんぽ【荒木寛畝】‥クワン‥

日本画家。本姓田中、通称光三郎。江戸生れ。一時、高橋由一らに洋画を学ぶ。東京美術学校教授・帝室技芸員。花鳥画を得意とする。(1831〜1915)

⇒あらき【荒木】

あらき‐こどう【荒木古童】

琴古流尺八の演奏家。本名、半三郎。近江水口藩士の子。豊田古童( 〜1851)に学び、師の没後2世古童の名を継ぐ。のち竹翁。尺八の指孔位置を改め、歌口を改良。三弦・箏との合奏を盛んにし、琴古流中興の祖とされる。(1823〜1908)

⇒あらき【荒木】

あらき‐さだお【荒木貞夫】‥ヲ

軍人・政治家。陸軍大将。東京生れ。皇道派の中心。犬養・斎藤内閣の陸相、のち第1次近衛・平沼内閣の文相として戦時教育統制を推進。敗戦後、A級戦犯として終身禁錮刑。55年仮釈放。(1877〜1966)

⇒あらき【荒木】

あらき‐じっぽ【荒木十畝】

日本画家。本名、悌二郎。長崎県生れ。寛畝の養嗣子。芸術院会員。(1872〜1944)

⇒あらき【荒木】

あらき‐じょげん【荒木如元】

江戸後期の長崎派の洋画家。本姓は一瀬いちのせ。油彩画を遺す。(1765〜1824)

⇒あらき【荒木】

あらき‐だ【新墾田】

新たに開墾した田。万葉集16「―のしし田の稲を倉に蔵つみて」

⇒あら‐き【新墾・新開・荒開】

あらきだ【荒木田】

東京都荒川沿岸の荒木田原に産した土。また、沖積地や水田などにある粘着力の強い土の呼称。荒壁や瓦葺下、園芸などに用いる。荒木田土。

あらきだ【荒木田】

姓氏の一つ。伊勢大神宮神主の一族。内宮の祢宜ねぎ・権祢宜を世襲した。

⇒あらきだ‐ひさおゆ【荒木田久老】

⇒あらきだ‐もりたけ【荒木田守武】

⇒あらきだ‐れいじょ【荒木田麗女】

あらきだ‐ひさおゆ【荒木田久老】

江戸後期の国学者。度会わたらい正身の子。のち荒木田氏の養子となる。号は五十槻園いつきぞの。伊勢内宮の権祢宜。賀茂真淵の門に入り、宣長学派と対立。著「万葉考槻落葉つきのおちば」「日本紀歌之解」など。(1746〜1804)

⇒あらきだ【荒木田】

あらきだ‐もりたけ【荒木田守武】

室町末期の俳諧連歌作者。伊勢内宮の祢宜。その作「守武千句」は、山崎宗鑑の「犬筑波」と共に、俳諧が連歌から独立する機運を起こし、後世俳諧式目の規範となった。また「世中百首(伊勢論語)」の詠がある。(1473〜1549)

⇒あらきだ【荒木田】

あらきだ‐れいじょ【荒木田麗女】‥ヂヨ

江戸後期の文学者。初名、隆のち麗。伊勢の人。慶徳家雅の妻。国史・有職故実・和歌・連歌に通じ、歴史物語「池の藻屑」「月の行衛」などの著がある。(1732〜1806)

⇒あらきだ【荒木田】

あら‐きどり【疎木取り】

(→)「木取り」に同じ。

アラキドン‐さん【アラキドン酸】

(arachidonic acid)4個の二重結合を含む不飽和脂肪酸。分子式C19H31COOH 液体。生体膜のリン脂質を構成する成分の一つ。必須脂肪酸。

あらき‐の‐みや【殯の宮】

「あらき」の場所を尊んでいう語。あがりの宮。もがりの宮。

⇒あら‐き【荒城・殯】

あらき‐の‐ゆみ【荒木の弓】

荒木で作った弓。丸木弓。また、強弓にもいう。新撰六帖5「―の反そり高み」

⇒あら‐き【新木・荒木】

あらき‐はり【新墾治】

新たに田を開墾すること。にいばり。〈類聚名義抄〉

⇒あら‐き【新墾・新開・荒開】

あらき‐ぶね【荒木船】

長崎の貿易商荒木宗太郎( 〜1636)が海外貿易に用いた朱印船。

⇒あらき【荒木】

あらき‐またえもん【荒木又右衛門】‥ヱ‥

江戸前期の剣客。名は保和。伊賀荒木村生れ。柳生十兵衛に剣法を学ぶと伝えられる。大和郡山藩の剣道師範となり、1634年(寛永11)妻の弟渡辺数馬を助けて、数馬の弟(一説に父)源太夫の仇河合又五郎を伊賀上野に討った。(1599〜1638)→伊賀越の敵討。

⇒あらき【荒木】

あらき‐むらしげ【荒木村重】

安土桃山時代の武将。織田信長に属し摂津を領したが、叛いて毛利のもとに逃亡。のち剃髪して筆庵道薫といい、茶道に長じ秀吉に仕える。(1535〜1586)

⇒あらき【荒木】

あら‐ぎも【荒肝】

(「荒」は、あらあらしい意。一説に強める意)荒々しい心。また、どぎも。きもだま。

⇒荒肝を抜く

⇒荒肝を拉ぐ

あらき‐もりあき【安良城盛昭】

日本史学者。東京生れ。東大助教授・沖縄大学教授等を歴任。社会経済史を研究。太閤検地論争・地主制論争の中心的存在。著「幕藩体制社会の成立と構造」ほか。(1927〜1993)

⇒あらき【安良城】

②新潟県の北部を西流、日本海に注ぐ川。山形県朝日山地に発源。長さ73キロメートル。

③東京都23区の一つ。隅田川の右岸。

⇒あらかわ‐ほうすいろ【荒川放水路】

あらかわ【荒川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒あらかわ‐とよぞう【荒川豊蔵】

あら‐かわ【粗皮】‥カハ

①樹木の表皮。また、米穀などの外皮。

②まだなめしていない獣皮。〈日葡辞書〉

あらかわ‐とよぞう【荒川豊蔵】‥カハ‥ザウ

陶芸家。岐阜県生れ。岐阜県可児かに市大萱おおがやで、桃山時代の志野を焼いた牟田ヶ洞むたがほら古窯跡を発見。志野・黄瀬戸・瀬戸黒の再現に尽力。文化勲章。(1894〜1985)

荒川豊蔵

撮影:田沼武能

②新潟県の北部を西流、日本海に注ぐ川。山形県朝日山地に発源。長さ73キロメートル。

③東京都23区の一つ。隅田川の右岸。

⇒あらかわ‐ほうすいろ【荒川放水路】

あらかわ【荒川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒あらかわ‐とよぞう【荒川豊蔵】

あら‐かわ【粗皮】‥カハ

①樹木の表皮。また、米穀などの外皮。

②まだなめしていない獣皮。〈日葡辞書〉

あらかわ‐とよぞう【荒川豊蔵】‥カハ‥ザウ

陶芸家。岐阜県生れ。岐阜県可児かに市大萱おおがやで、桃山時代の志野を焼いた牟田ヶ洞むたがほら古窯跡を発見。志野・黄瀬戸・瀬戸黒の再現に尽力。文化勲章。(1894〜1985)

荒川豊蔵

撮影:田沼武能

⇒あらかわ【荒川】

あらかわ‐ほうすいろ【荒川放水路】‥カハハウ‥

関東の荒川並びにその下流の隅田川の氾濫を防ぐために、東京都北区から江東区の東にかけて築造した水路。1930年完成。65年河川法改正により荒川本流となる。

⇒あら‐かわ【荒川】

あらかん【阿羅漢】

〔仏〕(梵語arhan 尊敬・供養を受けるのに値するという意味で応供おうぐと訳す)仏教の修行の最高段階、また、その段階に達した人。もとは仏の尊称にも用いたが、後世は主として部派仏教の聖者を指す。声聞四果の第4位。略して羅漢。

あら‐かんな【荒鉋】

荒削りに用いる鉋。あらしこ。→中なかがんな→仕上げかんな

あらき【荒木】

姓氏の一つ。

⇒あらき‐かんぽ【荒木寛畝】

⇒あらき‐こどう【荒木古童】

⇒あらき‐さだお【荒木貞夫】

⇒あらき‐じっぽ【荒木十畝】

⇒あらき‐じょげん【荒木如元】

⇒あらき‐ぶね【荒木船】

⇒あらき‐またえもん【荒木又右衛門】

⇒あらき‐むらしげ【荒木村重】

⇒あらき‐りゅう【荒木流】

あら‐き【荒城・殯】

貴人の本葬をする前に、棺に死体を納めて仮に祭ること。また、その場所。かりもがり。もがり。万葉集3「大―の時にはあらねど」

⇒あらき‐の‐みや【殯の宮】

あら‐き【新木・荒木】

新しい、強い木材。また、切り出したままで加工していない木材。

⇒あらき‐の‐ゆみ【荒木の弓】

あら‐き【新墾・新開・荒開】

新たに開墾したこと。また、その地。万葉集7「斎種ゆだね蒔く―の小田を求めむと」

⇒あらき‐だ【新墾田】

⇒あらき‐はり【新墾治】

あらき【安良城】

姓氏の一つ。

⇒あらき‐もりあき【安良城盛昭】

アラキ【arak オランダ・阿剌吉】

(もとアラビア語araq(「汗」の意)から)江戸時代、オランダから来た酒。蒸留酒にクローブ・シナモン・茴香ういきょうなどで香気をつけた酒で、エジプト・インド地方で常用。アルコール分70パーセント前後を含む。アラキ酒。アラック。ラック。

あら‐ぎ【荒儀】

荒々しいふるまい。粗暴なふるまい。保元物語「為朝が申す様、以ての外の―なり」

あらき‐かんぽ【荒木寛畝】‥クワン‥

日本画家。本姓田中、通称光三郎。江戸生れ。一時、高橋由一らに洋画を学ぶ。東京美術学校教授・帝室技芸員。花鳥画を得意とする。(1831〜1915)

⇒あらき【荒木】

あらき‐こどう【荒木古童】

琴古流尺八の演奏家。本名、半三郎。近江水口藩士の子。豊田古童( 〜1851)に学び、師の没後2世古童の名を継ぐ。のち竹翁。尺八の指孔位置を改め、歌口を改良。三弦・箏との合奏を盛んにし、琴古流中興の祖とされる。(1823〜1908)

⇒あらき【荒木】

あらき‐さだお【荒木貞夫】‥ヲ

軍人・政治家。陸軍大将。東京生れ。皇道派の中心。犬養・斎藤内閣の陸相、のち第1次近衛・平沼内閣の文相として戦時教育統制を推進。敗戦後、A級戦犯として終身禁錮刑。55年仮釈放。(1877〜1966)

⇒あらき【荒木】

あらき‐じっぽ【荒木十畝】

日本画家。本名、悌二郎。長崎県生れ。寛畝の養嗣子。芸術院会員。(1872〜1944)

⇒あらき【荒木】

あらき‐じょげん【荒木如元】

江戸後期の長崎派の洋画家。本姓は一瀬いちのせ。油彩画を遺す。(1765〜1824)

⇒あらき【荒木】

あらき‐だ【新墾田】

新たに開墾した田。万葉集16「―のしし田の稲を倉に蔵つみて」

⇒あら‐き【新墾・新開・荒開】

あらきだ【荒木田】

東京都荒川沿岸の荒木田原に産した土。また、沖積地や水田などにある粘着力の強い土の呼称。荒壁や瓦葺下、園芸などに用いる。荒木田土。

あらきだ【荒木田】

姓氏の一つ。伊勢大神宮神主の一族。内宮の祢宜ねぎ・権祢宜を世襲した。

⇒あらきだ‐ひさおゆ【荒木田久老】

⇒あらきだ‐もりたけ【荒木田守武】

⇒あらきだ‐れいじょ【荒木田麗女】

あらきだ‐ひさおゆ【荒木田久老】

江戸後期の国学者。度会わたらい正身の子。のち荒木田氏の養子となる。号は五十槻園いつきぞの。伊勢内宮の権祢宜。賀茂真淵の門に入り、宣長学派と対立。著「万葉考槻落葉つきのおちば」「日本紀歌之解」など。(1746〜1804)

⇒あらきだ【荒木田】

あらきだ‐もりたけ【荒木田守武】

室町末期の俳諧連歌作者。伊勢内宮の祢宜。その作「守武千句」は、山崎宗鑑の「犬筑波」と共に、俳諧が連歌から独立する機運を起こし、後世俳諧式目の規範となった。また「世中百首(伊勢論語)」の詠がある。(1473〜1549)

⇒あらきだ【荒木田】

あらきだ‐れいじょ【荒木田麗女】‥ヂヨ

江戸後期の文学者。初名、隆のち麗。伊勢の人。慶徳家雅の妻。国史・有職故実・和歌・連歌に通じ、歴史物語「池の藻屑」「月の行衛」などの著がある。(1732〜1806)

⇒あらきだ【荒木田】

あら‐きどり【疎木取り】

(→)「木取り」に同じ。

アラキドン‐さん【アラキドン酸】

(arachidonic acid)4個の二重結合を含む不飽和脂肪酸。分子式C19H31COOH 液体。生体膜のリン脂質を構成する成分の一つ。必須脂肪酸。

あらき‐の‐みや【殯の宮】

「あらき」の場所を尊んでいう語。あがりの宮。もがりの宮。

⇒あら‐き【荒城・殯】

あらき‐の‐ゆみ【荒木の弓】

荒木で作った弓。丸木弓。また、強弓にもいう。新撰六帖5「―の反そり高み」

⇒あら‐き【新木・荒木】

あらき‐はり【新墾治】

新たに田を開墾すること。にいばり。〈類聚名義抄〉

⇒あら‐き【新墾・新開・荒開】

あらき‐ぶね【荒木船】

長崎の貿易商荒木宗太郎( 〜1636)が海外貿易に用いた朱印船。

⇒あらき【荒木】

あらき‐またえもん【荒木又右衛門】‥ヱ‥

江戸前期の剣客。名は保和。伊賀荒木村生れ。柳生十兵衛に剣法を学ぶと伝えられる。大和郡山藩の剣道師範となり、1634年(寛永11)妻の弟渡辺数馬を助けて、数馬の弟(一説に父)源太夫の仇河合又五郎を伊賀上野に討った。(1599〜1638)→伊賀越の敵討。

⇒あらき【荒木】

あらき‐むらしげ【荒木村重】

安土桃山時代の武将。織田信長に属し摂津を領したが、叛いて毛利のもとに逃亡。のち剃髪して筆庵道薫といい、茶道に長じ秀吉に仕える。(1535〜1586)

⇒あらき【荒木】

あら‐ぎも【荒肝】

(「荒」は、あらあらしい意。一説に強める意)荒々しい心。また、どぎも。きもだま。

⇒荒肝を抜く

⇒荒肝を拉ぐ

あらき‐もりあき【安良城盛昭】

日本史学者。東京生れ。東大助教授・沖縄大学教授等を歴任。社会経済史を研究。太閤検地論争・地主制論争の中心的存在。著「幕藩体制社会の成立と構造」ほか。(1927〜1993)

⇒あらき【安良城】

⇒あらかわ【荒川】

あらかわ‐ほうすいろ【荒川放水路】‥カハハウ‥

関東の荒川並びにその下流の隅田川の氾濫を防ぐために、東京都北区から江東区の東にかけて築造した水路。1930年完成。65年河川法改正により荒川本流となる。

⇒あら‐かわ【荒川】

あらかん【阿羅漢】

〔仏〕(梵語arhan 尊敬・供養を受けるのに値するという意味で応供おうぐと訳す)仏教の修行の最高段階、また、その段階に達した人。もとは仏の尊称にも用いたが、後世は主として部派仏教の聖者を指す。声聞四果の第4位。略して羅漢。

あら‐かんな【荒鉋】

荒削りに用いる鉋。あらしこ。→中なかがんな→仕上げかんな

あらき【荒木】

姓氏の一つ。

⇒あらき‐かんぽ【荒木寛畝】

⇒あらき‐こどう【荒木古童】

⇒あらき‐さだお【荒木貞夫】

⇒あらき‐じっぽ【荒木十畝】

⇒あらき‐じょげん【荒木如元】

⇒あらき‐ぶね【荒木船】

⇒あらき‐またえもん【荒木又右衛門】

⇒あらき‐むらしげ【荒木村重】

⇒あらき‐りゅう【荒木流】

あら‐き【荒城・殯】

貴人の本葬をする前に、棺に死体を納めて仮に祭ること。また、その場所。かりもがり。もがり。万葉集3「大―の時にはあらねど」

⇒あらき‐の‐みや【殯の宮】

あら‐き【新木・荒木】

新しい、強い木材。また、切り出したままで加工していない木材。

⇒あらき‐の‐ゆみ【荒木の弓】

あら‐き【新墾・新開・荒開】

新たに開墾したこと。また、その地。万葉集7「斎種ゆだね蒔く―の小田を求めむと」

⇒あらき‐だ【新墾田】

⇒あらき‐はり【新墾治】

あらき【安良城】

姓氏の一つ。

⇒あらき‐もりあき【安良城盛昭】

アラキ【arak オランダ・阿剌吉】

(もとアラビア語araq(「汗」の意)から)江戸時代、オランダから来た酒。蒸留酒にクローブ・シナモン・茴香ういきょうなどで香気をつけた酒で、エジプト・インド地方で常用。アルコール分70パーセント前後を含む。アラキ酒。アラック。ラック。

あら‐ぎ【荒儀】

荒々しいふるまい。粗暴なふるまい。保元物語「為朝が申す様、以ての外の―なり」

あらき‐かんぽ【荒木寛畝】‥クワン‥

日本画家。本姓田中、通称光三郎。江戸生れ。一時、高橋由一らに洋画を学ぶ。東京美術学校教授・帝室技芸員。花鳥画を得意とする。(1831〜1915)

⇒あらき【荒木】

あらき‐こどう【荒木古童】

琴古流尺八の演奏家。本名、半三郎。近江水口藩士の子。豊田古童( 〜1851)に学び、師の没後2世古童の名を継ぐ。のち竹翁。尺八の指孔位置を改め、歌口を改良。三弦・箏との合奏を盛んにし、琴古流中興の祖とされる。(1823〜1908)

⇒あらき【荒木】

あらき‐さだお【荒木貞夫】‥ヲ

軍人・政治家。陸軍大将。東京生れ。皇道派の中心。犬養・斎藤内閣の陸相、のち第1次近衛・平沼内閣の文相として戦時教育統制を推進。敗戦後、A級戦犯として終身禁錮刑。55年仮釈放。(1877〜1966)

⇒あらき【荒木】

あらき‐じっぽ【荒木十畝】

日本画家。本名、悌二郎。長崎県生れ。寛畝の養嗣子。芸術院会員。(1872〜1944)

⇒あらき【荒木】

あらき‐じょげん【荒木如元】

江戸後期の長崎派の洋画家。本姓は一瀬いちのせ。油彩画を遺す。(1765〜1824)

⇒あらき【荒木】

あらき‐だ【新墾田】

新たに開墾した田。万葉集16「―のしし田の稲を倉に蔵つみて」

⇒あら‐き【新墾・新開・荒開】

あらきだ【荒木田】

東京都荒川沿岸の荒木田原に産した土。また、沖積地や水田などにある粘着力の強い土の呼称。荒壁や瓦葺下、園芸などに用いる。荒木田土。

あらきだ【荒木田】

姓氏の一つ。伊勢大神宮神主の一族。内宮の祢宜ねぎ・権祢宜を世襲した。

⇒あらきだ‐ひさおゆ【荒木田久老】

⇒あらきだ‐もりたけ【荒木田守武】

⇒あらきだ‐れいじょ【荒木田麗女】

あらきだ‐ひさおゆ【荒木田久老】

江戸後期の国学者。度会わたらい正身の子。のち荒木田氏の養子となる。号は五十槻園いつきぞの。伊勢内宮の権祢宜。賀茂真淵の門に入り、宣長学派と対立。著「万葉考槻落葉つきのおちば」「日本紀歌之解」など。(1746〜1804)

⇒あらきだ【荒木田】

あらきだ‐もりたけ【荒木田守武】

室町末期の俳諧連歌作者。伊勢内宮の祢宜。その作「守武千句」は、山崎宗鑑の「犬筑波」と共に、俳諧が連歌から独立する機運を起こし、後世俳諧式目の規範となった。また「世中百首(伊勢論語)」の詠がある。(1473〜1549)

⇒あらきだ【荒木田】

あらきだ‐れいじょ【荒木田麗女】‥ヂヨ

江戸後期の文学者。初名、隆のち麗。伊勢の人。慶徳家雅の妻。国史・有職故実・和歌・連歌に通じ、歴史物語「池の藻屑」「月の行衛」などの著がある。(1732〜1806)

⇒あらきだ【荒木田】

あら‐きどり【疎木取り】

(→)「木取り」に同じ。

アラキドン‐さん【アラキドン酸】

(arachidonic acid)4個の二重結合を含む不飽和脂肪酸。分子式C19H31COOH 液体。生体膜のリン脂質を構成する成分の一つ。必須脂肪酸。

あらき‐の‐みや【殯の宮】

「あらき」の場所を尊んでいう語。あがりの宮。もがりの宮。

⇒あら‐き【荒城・殯】

あらき‐の‐ゆみ【荒木の弓】

荒木で作った弓。丸木弓。また、強弓にもいう。新撰六帖5「―の反そり高み」

⇒あら‐き【新木・荒木】

あらき‐はり【新墾治】

新たに田を開墾すること。にいばり。〈類聚名義抄〉

⇒あら‐き【新墾・新開・荒開】

あらき‐ぶね【荒木船】

長崎の貿易商荒木宗太郎( 〜1636)が海外貿易に用いた朱印船。

⇒あらき【荒木】

あらき‐またえもん【荒木又右衛門】‥ヱ‥

江戸前期の剣客。名は保和。伊賀荒木村生れ。柳生十兵衛に剣法を学ぶと伝えられる。大和郡山藩の剣道師範となり、1634年(寛永11)妻の弟渡辺数馬を助けて、数馬の弟(一説に父)源太夫の仇河合又五郎を伊賀上野に討った。(1599〜1638)→伊賀越の敵討。

⇒あらき【荒木】

あらき‐むらしげ【荒木村重】

安土桃山時代の武将。織田信長に属し摂津を領したが、叛いて毛利のもとに逃亡。のち剃髪して筆庵道薫といい、茶道に長じ秀吉に仕える。(1535〜1586)

⇒あらき【荒木】

あら‐ぎも【荒肝】

(「荒」は、あらあらしい意。一説に強める意)荒々しい心。また、どぎも。きもだま。

⇒荒肝を抜く

⇒荒肝を拉ぐ

あらき‐もりあき【安良城盛昭】

日本史学者。東京生れ。東大助教授・沖縄大学教授等を歴任。社会経済史を研究。太閤検地論争・地主制論争の中心的存在。著「幕藩体制社会の成立と構造」ほか。(1927〜1993)

⇒あらき【安良城】

あらそい【争い】アラソヒ🔗⭐🔉

あらそい【争い】アラソヒ

あらそうこと。いさかい。喧嘩。「―に巻き込まれる」

⇒あらそい‐ご【争碁】

⇒争い果てての乳切木

○争い果てての乳切木あらそいはててのちぎりき🔗⭐🔉

○争い果てての乳切木あらそいはててのちぎりき

争いが終わってから棒や乳切木を持って来ること。時機におくれて役に立たないこと。「喧嘩過ぎての棒乳切」とも。

⇒あらそい【争い】

あらそ・う【争う】アラソフ

〔他五〕

①互いに自分の気持を通そうとはり合う。敵対する。競争する。万葉集1「香具山は畝火雄々しと耳梨と相―・ひき」。「遺産をめぐって兄弟が―・う」「隣国と―・う」「―・って前に出る」

②強情をはる。抵抗する。また、(主に「―・われない」の形で使い)否認する。古事記中「―・はず寝しくをしぞもうるはしみ思ふ」。「血は―・われない」

③自分のものにしようと、また、相手にまさろうと競う。源氏物語蓬生「蓬は軒を―・ひて生ひのぼる」。「優勝を―・う」「先を―・う」

④自説を通そうと、議論する。言い合う。源氏物語絵合「かやうの女言にて乱りがはしく―・ふに」。「黒白を―・う」

⑤(時を表す語を受け)ぐずぐずできず、急を要する意を示す。「入院は一刻を―・う」

⇒争う物は中から取る

広辞苑に「争い」で始まるの検索結果 1-4。