複数辞典一括検索+![]()

![]()

○二兎を追う者は一兎をも得ずにとをおうものはいっとをもえず🔗⭐🔉

○二兎を追う者は一兎をも得ずにとをおうものはいっとをもえず

(He that hunts two hares at once will catch neither.)同時に二つの事をしようとすれば、両方とも成功しない。

⇒に‐と【二兎】

にな【蜷・蝸螺】

①巻貝の一群の総称。カワニナ・ウミニナ・イソニナなど。

②古書や俳諧では、カワニナ類をいう。河貝子。〈色葉字類抄〉。〈[季]春〉

にない【担い・荷い】ニナヒ

①になうこと。

②担い桶の略。

⇒にない‐あきない【担い商い】

⇒にない‐おけ【担い桶】

⇒にない‐がい【荷い買い】

⇒にない‐ごし【担輿・荷輿】

⇒にない‐しょうご【荷鉦鼓】

⇒にない‐だいこ【荷太鼓】

⇒にない‐ぢゃや【担い茶屋】

⇒にない‐つじ【担い旋毛】

⇒にない‐つむじ【担い旋毛】

⇒にない‐て【担い手】

⇒にない‐ばね【担い発条】

⇒にない‐ぶみ【荷文】

⇒にない‐ぶろ【担い風呂】

⇒にない‐ぼう【担い棒】

⇒にない‐もの【荷い物】

にない‐あきない【担い商い】ニナヒアキナヒ

荷をになって物を売りあるくこと。また、その人。にないうり。かつぎあきない。日本永代蔵1「遣ひ捨し金銀の出所なく…―の身の行すゑ」

⇒にない【担い・荷い】

にない‐いだ・す【担ひ出す・荷ひ出す】ニナヒ‥

〔他四〕

①かつぎ出す。

②やっと詠み出す。土佐日記「この海辺にて―・せる歌」

にない‐おけ【担い桶】ニナヒヲケ

天秤棒でになって運ぶ桶。にない。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐がい【荷い買い】ニナヒガヒ

天秤棒にかけるように両方をともに買うこと。好色五人女2「島原の野風、新町の荻野、此二人を毎日―して」

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ごし【担輿・荷輿】ニナヒ‥

ござで包んだ輿。地下じげの人の乗物。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐しょうご【荷鉦鼓】ニナヒシヤウ‥

雅楽の鉦鼓。道楽みちがくの際、棒で荷って歩きながら打つもの。→鉦鼓2。

⇒にない【担い・荷い】

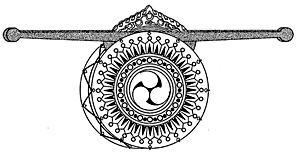

にない‐だいこ【荷太鼓】ニナヒ‥

雅楽の太鼓。道楽みちがくの際、棒で荷って歩きながら打つ小型の大太鼓だだいこ。

荷太鼓

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぢゃや【担い茶屋】ニナヒ‥

茶釜や茶道具をにない歩き、客のために茶をたてて売ること。また、その商人。狂言、煎じ物「―を、橋がかりへもつてのく」

⇒にない【担い・荷い】

にない‐つじ【担い旋毛】ニナヒ‥

(→)「にないつむじ」に同じ。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐つむじ【担い旋毛】ニナヒ‥

二つ並んである頭髪のつむじ。にないつじ。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐て【担い手】ニナヒ‥

①物をかつぐ人。

②中心となって物事をすすめる人。ささえ手。「生計の―」「新生国家の―」

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ばね【担い発条】ニナヒ‥

鉄道車両・自動車などにおいて、車体を支えるために用いるばね。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぶみ【荷文】ニナヒ‥

狂言。(→)「文荷ふみにない」に同じ。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぶろ【担い風呂】ニナヒ‥

元禄(1688〜1704)の頃、方々へにない歩き、料金を取って入浴させた風呂。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぼう【担い棒】ニナヒバウ

物をになう棒。てんびんぼう。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐もの【荷い物】ニナヒ‥

祭礼で、二人でかついで見せ歩く物。

⇒にない【担い・荷い】

にな‐いろ【蜷色】

①襲かさねの色目。表は黄、裏は青。

②青黒い染色。

に‐な・う【担う・荷う】ニナフ

〔他五〕

(ナウは接尾語)

①肩に掛けてはこぶ。かつぐ。かたげる。「荷を―・う」

②自分の仕事として身に引き受ける。おう。玄奘表啓平安初期点「独り恩の栄を荷ニナヒ」。「責任の一端を―・う」「明日の社会を―・う若人」

になえ‐つつ【担え銃】ニナヘ‥

軍隊で、銃を右肩にかけること。また、その姿勢をとるための号令。

にながわ【蜷川】‥ガハ

姓氏の一つ。室町幕府の政所代。

⇒にながわ‐ちうん【蜷川智蘊】

⇒にながわ‐のりたね【蜷川式胤】

にながわ‐ちうん【蜷川智蘊】‥ガハ‥

⇒ちうん(智蘊)。

⇒にながわ【蜷川】

にながわ‐のりたね【蜷川式胤】‥ガハ‥

幕末・明治前期の官吏・考古家。京都生れ。明治政府で文化財の調査などに従事。陶磁器などの研究書「観古図説」(全9巻)を著す。(1835〜1882)

⇒にながわ【蜷川】

に‐な・し【似無し】

〔形ク〕

(一説に「二無し」の意)似るものがない。くらべられるものがない。二つとない。ならびない。伊勢物語「いと―・き人を思ひかけたり」

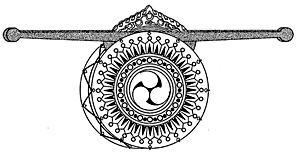

にな‐むすび【蜷結び】

紐の結び方で鎖結びの一種。泔坏ゆするつきの台、厨子ずし棚などの敷物、桧扇ひおうぎの飾り糸などをつづるのに用いた。結び重ねたさまが貝の蜷に似るところからの名。みなむすび。

蜷結び

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぢゃや【担い茶屋】ニナヒ‥

茶釜や茶道具をにない歩き、客のために茶をたてて売ること。また、その商人。狂言、煎じ物「―を、橋がかりへもつてのく」

⇒にない【担い・荷い】

にない‐つじ【担い旋毛】ニナヒ‥

(→)「にないつむじ」に同じ。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐つむじ【担い旋毛】ニナヒ‥

二つ並んである頭髪のつむじ。にないつじ。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐て【担い手】ニナヒ‥

①物をかつぐ人。

②中心となって物事をすすめる人。ささえ手。「生計の―」「新生国家の―」

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ばね【担い発条】ニナヒ‥

鉄道車両・自動車などにおいて、車体を支えるために用いるばね。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぶみ【荷文】ニナヒ‥

狂言。(→)「文荷ふみにない」に同じ。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぶろ【担い風呂】ニナヒ‥

元禄(1688〜1704)の頃、方々へにない歩き、料金を取って入浴させた風呂。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぼう【担い棒】ニナヒバウ

物をになう棒。てんびんぼう。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐もの【荷い物】ニナヒ‥

祭礼で、二人でかついで見せ歩く物。

⇒にない【担い・荷い】

にな‐いろ【蜷色】

①襲かさねの色目。表は黄、裏は青。

②青黒い染色。

に‐な・う【担う・荷う】ニナフ

〔他五〕

(ナウは接尾語)

①肩に掛けてはこぶ。かつぐ。かたげる。「荷を―・う」

②自分の仕事として身に引き受ける。おう。玄奘表啓平安初期点「独り恩の栄を荷ニナヒ」。「責任の一端を―・う」「明日の社会を―・う若人」

になえ‐つつ【担え銃】ニナヘ‥

軍隊で、銃を右肩にかけること。また、その姿勢をとるための号令。

にながわ【蜷川】‥ガハ

姓氏の一つ。室町幕府の政所代。

⇒にながわ‐ちうん【蜷川智蘊】

⇒にながわ‐のりたね【蜷川式胤】

にながわ‐ちうん【蜷川智蘊】‥ガハ‥

⇒ちうん(智蘊)。

⇒にながわ【蜷川】

にながわ‐のりたね【蜷川式胤】‥ガハ‥

幕末・明治前期の官吏・考古家。京都生れ。明治政府で文化財の調査などに従事。陶磁器などの研究書「観古図説」(全9巻)を著す。(1835〜1882)

⇒にながわ【蜷川】

に‐な・し【似無し】

〔形ク〕

(一説に「二無し」の意)似るものがない。くらべられるものがない。二つとない。ならびない。伊勢物語「いと―・き人を思ひかけたり」

にな‐むすび【蜷結び】

紐の結び方で鎖結びの一種。泔坏ゆするつきの台、厨子ずし棚などの敷物、桧扇ひおうぎの飾り糸などをつづるのに用いた。結び重ねたさまが貝の蜷に似るところからの名。みなむすび。

蜷結び

に‐なわ【荷縄】‥ナハ

荷物をからげ、負いなどするのに用いる縄。

ににぎ‐の‐みこと【瓊瓊杵尊・邇邇芸命】

日本神話で天照大神の孫。天忍穂耳尊あまのおしほみみのみことの子。天照大神の命によってこの国土を統治するために、高天原から日向国の高千穂峰に降り、大山祇神おおやまつみのかみの女むすめ、木花之開耶姫このはなのさくやびめを娶り、火闌降命ほすそりのみこと・火明尊ほあかりのみこと・彦火火出見尊ひこほほでみのみことを生んだ。天津彦彦火瓊瓊杵尊あまつひこひこほのににぎのみこと。

にに‐と

〔副〕

にっこりと。毛詩抄「―笑つて」

ににはち‐じけん【二‐二八事件】

1947年2月28日に台湾で起きた、民衆による反国民党暴動。腐敗官僚による専制支配と社会経済秩序の混乱、台湾人への蔑視・差別に対する怒りが爆発したもので、武力弾圧により2万人以上が犠牲になり、外省人と本省人の対立を生んだ。

ににろく‐じけん【二‐二六事件】

1936年(昭和11)2月26日、陸軍の皇道派青年将校らが国家改造・統制派打倒を目指し、約1500名の部隊を率いて首相官邸などを襲撃したクーデター事件。内大臣斎藤実・大蔵大臣高橋是清・教育総監渡辺錠太郎らを殺害、永田町一帯を占拠。翌日戒厳令公布。29日に無血で鎮定。事件後、粛軍の名のもとに軍部の政治支配力は著しく強化された。

内務省前の反乱軍

提供:毎日新聞社

に‐なわ【荷縄】‥ナハ

荷物をからげ、負いなどするのに用いる縄。

ににぎ‐の‐みこと【瓊瓊杵尊・邇邇芸命】

日本神話で天照大神の孫。天忍穂耳尊あまのおしほみみのみことの子。天照大神の命によってこの国土を統治するために、高天原から日向国の高千穂峰に降り、大山祇神おおやまつみのかみの女むすめ、木花之開耶姫このはなのさくやびめを娶り、火闌降命ほすそりのみこと・火明尊ほあかりのみこと・彦火火出見尊ひこほほでみのみことを生んだ。天津彦彦火瓊瓊杵尊あまつひこひこほのににぎのみこと。

にに‐と

〔副〕

にっこりと。毛詩抄「―笑つて」

ににはち‐じけん【二‐二八事件】

1947年2月28日に台湾で起きた、民衆による反国民党暴動。腐敗官僚による専制支配と社会経済秩序の混乱、台湾人への蔑視・差別に対する怒りが爆発したもので、武力弾圧により2万人以上が犠牲になり、外省人と本省人の対立を生んだ。

ににろく‐じけん【二‐二六事件】

1936年(昭和11)2月26日、陸軍の皇道派青年将校らが国家改造・統制派打倒を目指し、約1500名の部隊を率いて首相官邸などを襲撃したクーデター事件。内大臣斎藤実・大蔵大臣高橋是清・教育総監渡辺錠太郎らを殺害、永田町一帯を占拠。翌日戒厳令公布。29日に無血で鎮定。事件後、粛軍の名のもとに軍部の政治支配力は著しく強化された。

内務省前の反乱軍

提供:毎日新聞社

二・二六事件

提供:NHK

ににん‐さんきゃく【二人三脚】

①二人が肩を組み、その内側の足首を結び合わせ、二人で三脚となって走る競技。

②比喩的に、二者が一致協力して物事をすること。「―で難局を乗り切る」

に‐にんしょう【二人称】

対話する相手、または相手を含む仲間を指示する人称。「きみ」「あなたがた」の類。対称。

ににんどうじょうじ【二人道成寺】‥ダウジヤウ‥

歌舞伎舞踊。長唄の「京鹿子娘道成寺」を、二人の白拍子で踊る。1835年(天保6)中村芝翫しかん・2世中村富十郎初演の「恋袂わけふたつ二人道成寺」が最初。→娘道成寺

ににん‐ばおり【二人羽織】

二人で1枚の羽織をはおって一人の人間のように見せて行う芸。背後の人が両手を袖に通し、顔だけ出した前の人に手探りで飲食をさせるなどする。

ににん‐ばり【二人張】

二人がかりで弦を掛けるほどの強弓。

ににんびくに【二人比丘尼】

仮名草子。鈴木正三しょうさん作。2巻。1632年(寛永9)頃成るか。戦乱で夫に死別した二人の尼によって仏教の理を説いたもの。

ににんわんきゅう【二人椀久】‥キウ

歌舞伎舞踊。長唄。椀屋久兵衛の狂乱物。初世錦屋金蔵作曲。傾城松山の幻が現れ椀久と並んで踊る。1774年(安永3)初演の「其面影二人椀久」が伝存。→椀久

にぬ【布】

⇒にの

に‐ぬき【荷抜き】

運搬する荷の中から一部をこっそり抜き取ること。

に‐ぬき【煮抜き】

①水を多くして炊いた飯からとった粘液。おねば。にぬきめし。

②「煮抜き卵」の略。

⇒にぬき‐たまご【煮抜き卵】

にぬき‐たまご【煮抜き卵】

(主に関西地方で)ゆでたまご。にぬき。菊池三渓、西京伝新記「しかうしてその賓を饗する、別に奇饌きせんを供せず。湯煎雞子にぬきたまごのみ。糖熬紫栗さとうだきのくりのみ」

⇒に‐ぬき【煮抜き】

に‐ぬ・く【煮抜く】

〔他四〕

十分に煮る。煮詰める。

に‐ぬし【荷主】

①荷物の持主。

②荷の送出人。

に‐ぬり【丹塗り】

丹または朱で塗ること。また、そのもの。万葉集9「さ―の大橋の上ゆ」

ニネヴェ【Nineveh】

古代アッシリアの都市。チグリス川上流東岸、現イラクのモスル市内の地。特に紀元前8〜7世紀ごろに栄えたが、前7世紀末メディア・バビロニア連合軍に攻略されて廃墟となる。

に‐ねん【二念】

①二心。ふたごころ。

②他の考え。余念。狂言、布施無経ふせないきょう「遣るべき物成らば、何の―も無う其まま遣つたが能御ざる」

にねんせい‐しょくぶつ【二年生植物】

発芽後、開花・結実するまでが2年にわたる草本。マツヨイグサなど。翌春に開花・結実。二年草。→越年生植物

にの【布】

(上代東国方言。江戸時代には「にぬ」と誤読)ぬの。万葉集14「愛かなしけ児ろが―ほさるかも」

に‐の‐あし【二の足】

①(「二の足を踏む」の意)進むのをためらうこと。しりごみ。浄瑠璃、堀川波鼓「皆―にぞ成りにける」

②太刀の鞘さやの拵こしらえのうち、鞘尻の方に近い足。→太刀(図)

⇒二の足を踏む

二・二六事件

提供:NHK

ににん‐さんきゃく【二人三脚】

①二人が肩を組み、その内側の足首を結び合わせ、二人で三脚となって走る競技。

②比喩的に、二者が一致協力して物事をすること。「―で難局を乗り切る」

に‐にんしょう【二人称】

対話する相手、または相手を含む仲間を指示する人称。「きみ」「あなたがた」の類。対称。

ににんどうじょうじ【二人道成寺】‥ダウジヤウ‥

歌舞伎舞踊。長唄の「京鹿子娘道成寺」を、二人の白拍子で踊る。1835年(天保6)中村芝翫しかん・2世中村富十郎初演の「恋袂わけふたつ二人道成寺」が最初。→娘道成寺

ににん‐ばおり【二人羽織】

二人で1枚の羽織をはおって一人の人間のように見せて行う芸。背後の人が両手を袖に通し、顔だけ出した前の人に手探りで飲食をさせるなどする。

ににん‐ばり【二人張】

二人がかりで弦を掛けるほどの強弓。

ににんびくに【二人比丘尼】

仮名草子。鈴木正三しょうさん作。2巻。1632年(寛永9)頃成るか。戦乱で夫に死別した二人の尼によって仏教の理を説いたもの。

ににんわんきゅう【二人椀久】‥キウ

歌舞伎舞踊。長唄。椀屋久兵衛の狂乱物。初世錦屋金蔵作曲。傾城松山の幻が現れ椀久と並んで踊る。1774年(安永3)初演の「其面影二人椀久」が伝存。→椀久

にぬ【布】

⇒にの

に‐ぬき【荷抜き】

運搬する荷の中から一部をこっそり抜き取ること。

に‐ぬき【煮抜き】

①水を多くして炊いた飯からとった粘液。おねば。にぬきめし。

②「煮抜き卵」の略。

⇒にぬき‐たまご【煮抜き卵】

にぬき‐たまご【煮抜き卵】

(主に関西地方で)ゆでたまご。にぬき。菊池三渓、西京伝新記「しかうしてその賓を饗する、別に奇饌きせんを供せず。湯煎雞子にぬきたまごのみ。糖熬紫栗さとうだきのくりのみ」

⇒に‐ぬき【煮抜き】

に‐ぬ・く【煮抜く】

〔他四〕

十分に煮る。煮詰める。

に‐ぬし【荷主】

①荷物の持主。

②荷の送出人。

に‐ぬり【丹塗り】

丹または朱で塗ること。また、そのもの。万葉集9「さ―の大橋の上ゆ」

ニネヴェ【Nineveh】

古代アッシリアの都市。チグリス川上流東岸、現イラクのモスル市内の地。特に紀元前8〜7世紀ごろに栄えたが、前7世紀末メディア・バビロニア連合軍に攻略されて廃墟となる。

に‐ねん【二念】

①二心。ふたごころ。

②他の考え。余念。狂言、布施無経ふせないきょう「遣るべき物成らば、何の―も無う其まま遣つたが能御ざる」

にねんせい‐しょくぶつ【二年生植物】

発芽後、開花・結実するまでが2年にわたる草本。マツヨイグサなど。翌春に開花・結実。二年草。→越年生植物

にの【布】

(上代東国方言。江戸時代には「にぬ」と誤読)ぬの。万葉集14「愛かなしけ児ろが―ほさるかも」

に‐の‐あし【二の足】

①(「二の足を踏む」の意)進むのをためらうこと。しりごみ。浄瑠璃、堀川波鼓「皆―にぞ成りにける」

②太刀の鞘さやの拵こしらえのうち、鞘尻の方に近い足。→太刀(図)

⇒二の足を踏む

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぢゃや【担い茶屋】ニナヒ‥

茶釜や茶道具をにない歩き、客のために茶をたてて売ること。また、その商人。狂言、煎じ物「―を、橋がかりへもつてのく」

⇒にない【担い・荷い】

にない‐つじ【担い旋毛】ニナヒ‥

(→)「にないつむじ」に同じ。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐つむじ【担い旋毛】ニナヒ‥

二つ並んである頭髪のつむじ。にないつじ。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐て【担い手】ニナヒ‥

①物をかつぐ人。

②中心となって物事をすすめる人。ささえ手。「生計の―」「新生国家の―」

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ばね【担い発条】ニナヒ‥

鉄道車両・自動車などにおいて、車体を支えるために用いるばね。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぶみ【荷文】ニナヒ‥

狂言。(→)「文荷ふみにない」に同じ。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぶろ【担い風呂】ニナヒ‥

元禄(1688〜1704)の頃、方々へにない歩き、料金を取って入浴させた風呂。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぼう【担い棒】ニナヒバウ

物をになう棒。てんびんぼう。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐もの【荷い物】ニナヒ‥

祭礼で、二人でかついで見せ歩く物。

⇒にない【担い・荷い】

にな‐いろ【蜷色】

①襲かさねの色目。表は黄、裏は青。

②青黒い染色。

に‐な・う【担う・荷う】ニナフ

〔他五〕

(ナウは接尾語)

①肩に掛けてはこぶ。かつぐ。かたげる。「荷を―・う」

②自分の仕事として身に引き受ける。おう。玄奘表啓平安初期点「独り恩の栄を荷ニナヒ」。「責任の一端を―・う」「明日の社会を―・う若人」

になえ‐つつ【担え銃】ニナヘ‥

軍隊で、銃を右肩にかけること。また、その姿勢をとるための号令。

にながわ【蜷川】‥ガハ

姓氏の一つ。室町幕府の政所代。

⇒にながわ‐ちうん【蜷川智蘊】

⇒にながわ‐のりたね【蜷川式胤】

にながわ‐ちうん【蜷川智蘊】‥ガハ‥

⇒ちうん(智蘊)。

⇒にながわ【蜷川】

にながわ‐のりたね【蜷川式胤】‥ガハ‥

幕末・明治前期の官吏・考古家。京都生れ。明治政府で文化財の調査などに従事。陶磁器などの研究書「観古図説」(全9巻)を著す。(1835〜1882)

⇒にながわ【蜷川】

に‐な・し【似無し】

〔形ク〕

(一説に「二無し」の意)似るものがない。くらべられるものがない。二つとない。ならびない。伊勢物語「いと―・き人を思ひかけたり」

にな‐むすび【蜷結び】

紐の結び方で鎖結びの一種。泔坏ゆするつきの台、厨子ずし棚などの敷物、桧扇ひおうぎの飾り糸などをつづるのに用いた。結び重ねたさまが貝の蜷に似るところからの名。みなむすび。

蜷結び

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぢゃや【担い茶屋】ニナヒ‥

茶釜や茶道具をにない歩き、客のために茶をたてて売ること。また、その商人。狂言、煎じ物「―を、橋がかりへもつてのく」

⇒にない【担い・荷い】

にない‐つじ【担い旋毛】ニナヒ‥

(→)「にないつむじ」に同じ。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐つむじ【担い旋毛】ニナヒ‥

二つ並んである頭髪のつむじ。にないつじ。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐て【担い手】ニナヒ‥

①物をかつぐ人。

②中心となって物事をすすめる人。ささえ手。「生計の―」「新生国家の―」

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ばね【担い発条】ニナヒ‥

鉄道車両・自動車などにおいて、車体を支えるために用いるばね。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぶみ【荷文】ニナヒ‥

狂言。(→)「文荷ふみにない」に同じ。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぶろ【担い風呂】ニナヒ‥

元禄(1688〜1704)の頃、方々へにない歩き、料金を取って入浴させた風呂。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぼう【担い棒】ニナヒバウ

物をになう棒。てんびんぼう。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐もの【荷い物】ニナヒ‥

祭礼で、二人でかついで見せ歩く物。

⇒にない【担い・荷い】

にな‐いろ【蜷色】

①襲かさねの色目。表は黄、裏は青。

②青黒い染色。

に‐な・う【担う・荷う】ニナフ

〔他五〕

(ナウは接尾語)

①肩に掛けてはこぶ。かつぐ。かたげる。「荷を―・う」

②自分の仕事として身に引き受ける。おう。玄奘表啓平安初期点「独り恩の栄を荷ニナヒ」。「責任の一端を―・う」「明日の社会を―・う若人」

になえ‐つつ【担え銃】ニナヘ‥

軍隊で、銃を右肩にかけること。また、その姿勢をとるための号令。

にながわ【蜷川】‥ガハ

姓氏の一つ。室町幕府の政所代。

⇒にながわ‐ちうん【蜷川智蘊】

⇒にながわ‐のりたね【蜷川式胤】

にながわ‐ちうん【蜷川智蘊】‥ガハ‥

⇒ちうん(智蘊)。

⇒にながわ【蜷川】

にながわ‐のりたね【蜷川式胤】‥ガハ‥

幕末・明治前期の官吏・考古家。京都生れ。明治政府で文化財の調査などに従事。陶磁器などの研究書「観古図説」(全9巻)を著す。(1835〜1882)

⇒にながわ【蜷川】

に‐な・し【似無し】

〔形ク〕

(一説に「二無し」の意)似るものがない。くらべられるものがない。二つとない。ならびない。伊勢物語「いと―・き人を思ひかけたり」

にな‐むすび【蜷結び】

紐の結び方で鎖結びの一種。泔坏ゆするつきの台、厨子ずし棚などの敷物、桧扇ひおうぎの飾り糸などをつづるのに用いた。結び重ねたさまが貝の蜷に似るところからの名。みなむすび。

蜷結び

に‐なわ【荷縄】‥ナハ

荷物をからげ、負いなどするのに用いる縄。

ににぎ‐の‐みこと【瓊瓊杵尊・邇邇芸命】

日本神話で天照大神の孫。天忍穂耳尊あまのおしほみみのみことの子。天照大神の命によってこの国土を統治するために、高天原から日向国の高千穂峰に降り、大山祇神おおやまつみのかみの女むすめ、木花之開耶姫このはなのさくやびめを娶り、火闌降命ほすそりのみこと・火明尊ほあかりのみこと・彦火火出見尊ひこほほでみのみことを生んだ。天津彦彦火瓊瓊杵尊あまつひこひこほのににぎのみこと。

にに‐と

〔副〕

にっこりと。毛詩抄「―笑つて」

ににはち‐じけん【二‐二八事件】

1947年2月28日に台湾で起きた、民衆による反国民党暴動。腐敗官僚による専制支配と社会経済秩序の混乱、台湾人への蔑視・差別に対する怒りが爆発したもので、武力弾圧により2万人以上が犠牲になり、外省人と本省人の対立を生んだ。

ににろく‐じけん【二‐二六事件】

1936年(昭和11)2月26日、陸軍の皇道派青年将校らが国家改造・統制派打倒を目指し、約1500名の部隊を率いて首相官邸などを襲撃したクーデター事件。内大臣斎藤実・大蔵大臣高橋是清・教育総監渡辺錠太郎らを殺害、永田町一帯を占拠。翌日戒厳令公布。29日に無血で鎮定。事件後、粛軍の名のもとに軍部の政治支配力は著しく強化された。

内務省前の反乱軍

提供:毎日新聞社

に‐なわ【荷縄】‥ナハ

荷物をからげ、負いなどするのに用いる縄。

ににぎ‐の‐みこと【瓊瓊杵尊・邇邇芸命】

日本神話で天照大神の孫。天忍穂耳尊あまのおしほみみのみことの子。天照大神の命によってこの国土を統治するために、高天原から日向国の高千穂峰に降り、大山祇神おおやまつみのかみの女むすめ、木花之開耶姫このはなのさくやびめを娶り、火闌降命ほすそりのみこと・火明尊ほあかりのみこと・彦火火出見尊ひこほほでみのみことを生んだ。天津彦彦火瓊瓊杵尊あまつひこひこほのににぎのみこと。

にに‐と

〔副〕

にっこりと。毛詩抄「―笑つて」

ににはち‐じけん【二‐二八事件】

1947年2月28日に台湾で起きた、民衆による反国民党暴動。腐敗官僚による専制支配と社会経済秩序の混乱、台湾人への蔑視・差別に対する怒りが爆発したもので、武力弾圧により2万人以上が犠牲になり、外省人と本省人の対立を生んだ。

ににろく‐じけん【二‐二六事件】

1936年(昭和11)2月26日、陸軍の皇道派青年将校らが国家改造・統制派打倒を目指し、約1500名の部隊を率いて首相官邸などを襲撃したクーデター事件。内大臣斎藤実・大蔵大臣高橋是清・教育総監渡辺錠太郎らを殺害、永田町一帯を占拠。翌日戒厳令公布。29日に無血で鎮定。事件後、粛軍の名のもとに軍部の政治支配力は著しく強化された。

内務省前の反乱軍

提供:毎日新聞社

二・二六事件

提供:NHK

ににん‐さんきゃく【二人三脚】

①二人が肩を組み、その内側の足首を結び合わせ、二人で三脚となって走る競技。

②比喩的に、二者が一致協力して物事をすること。「―で難局を乗り切る」

に‐にんしょう【二人称】

対話する相手、または相手を含む仲間を指示する人称。「きみ」「あなたがた」の類。対称。

ににんどうじょうじ【二人道成寺】‥ダウジヤウ‥

歌舞伎舞踊。長唄の「京鹿子娘道成寺」を、二人の白拍子で踊る。1835年(天保6)中村芝翫しかん・2世中村富十郎初演の「恋袂わけふたつ二人道成寺」が最初。→娘道成寺

ににん‐ばおり【二人羽織】

二人で1枚の羽織をはおって一人の人間のように見せて行う芸。背後の人が両手を袖に通し、顔だけ出した前の人に手探りで飲食をさせるなどする。

ににん‐ばり【二人張】

二人がかりで弦を掛けるほどの強弓。

ににんびくに【二人比丘尼】

仮名草子。鈴木正三しょうさん作。2巻。1632年(寛永9)頃成るか。戦乱で夫に死別した二人の尼によって仏教の理を説いたもの。

ににんわんきゅう【二人椀久】‥キウ

歌舞伎舞踊。長唄。椀屋久兵衛の狂乱物。初世錦屋金蔵作曲。傾城松山の幻が現れ椀久と並んで踊る。1774年(安永3)初演の「其面影二人椀久」が伝存。→椀久

にぬ【布】

⇒にの

に‐ぬき【荷抜き】

運搬する荷の中から一部をこっそり抜き取ること。

に‐ぬき【煮抜き】

①水を多くして炊いた飯からとった粘液。おねば。にぬきめし。

②「煮抜き卵」の略。

⇒にぬき‐たまご【煮抜き卵】

にぬき‐たまご【煮抜き卵】

(主に関西地方で)ゆでたまご。にぬき。菊池三渓、西京伝新記「しかうしてその賓を饗する、別に奇饌きせんを供せず。湯煎雞子にぬきたまごのみ。糖熬紫栗さとうだきのくりのみ」

⇒に‐ぬき【煮抜き】

に‐ぬ・く【煮抜く】

〔他四〕

十分に煮る。煮詰める。

に‐ぬし【荷主】

①荷物の持主。

②荷の送出人。

に‐ぬり【丹塗り】

丹または朱で塗ること。また、そのもの。万葉集9「さ―の大橋の上ゆ」

ニネヴェ【Nineveh】

古代アッシリアの都市。チグリス川上流東岸、現イラクのモスル市内の地。特に紀元前8〜7世紀ごろに栄えたが、前7世紀末メディア・バビロニア連合軍に攻略されて廃墟となる。

に‐ねん【二念】

①二心。ふたごころ。

②他の考え。余念。狂言、布施無経ふせないきょう「遣るべき物成らば、何の―も無う其まま遣つたが能御ざる」

にねんせい‐しょくぶつ【二年生植物】

発芽後、開花・結実するまでが2年にわたる草本。マツヨイグサなど。翌春に開花・結実。二年草。→越年生植物

にの【布】

(上代東国方言。江戸時代には「にぬ」と誤読)ぬの。万葉集14「愛かなしけ児ろが―ほさるかも」

に‐の‐あし【二の足】

①(「二の足を踏む」の意)進むのをためらうこと。しりごみ。浄瑠璃、堀川波鼓「皆―にぞ成りにける」

②太刀の鞘さやの拵こしらえのうち、鞘尻の方に近い足。→太刀(図)

⇒二の足を踏む

二・二六事件

提供:NHK

ににん‐さんきゃく【二人三脚】

①二人が肩を組み、その内側の足首を結び合わせ、二人で三脚となって走る競技。

②比喩的に、二者が一致協力して物事をすること。「―で難局を乗り切る」

に‐にんしょう【二人称】

対話する相手、または相手を含む仲間を指示する人称。「きみ」「あなたがた」の類。対称。

ににんどうじょうじ【二人道成寺】‥ダウジヤウ‥

歌舞伎舞踊。長唄の「京鹿子娘道成寺」を、二人の白拍子で踊る。1835年(天保6)中村芝翫しかん・2世中村富十郎初演の「恋袂わけふたつ二人道成寺」が最初。→娘道成寺

ににん‐ばおり【二人羽織】

二人で1枚の羽織をはおって一人の人間のように見せて行う芸。背後の人が両手を袖に通し、顔だけ出した前の人に手探りで飲食をさせるなどする。

ににん‐ばり【二人張】

二人がかりで弦を掛けるほどの強弓。

ににんびくに【二人比丘尼】

仮名草子。鈴木正三しょうさん作。2巻。1632年(寛永9)頃成るか。戦乱で夫に死別した二人の尼によって仏教の理を説いたもの。

ににんわんきゅう【二人椀久】‥キウ

歌舞伎舞踊。長唄。椀屋久兵衛の狂乱物。初世錦屋金蔵作曲。傾城松山の幻が現れ椀久と並んで踊る。1774年(安永3)初演の「其面影二人椀久」が伝存。→椀久

にぬ【布】

⇒にの

に‐ぬき【荷抜き】

運搬する荷の中から一部をこっそり抜き取ること。

に‐ぬき【煮抜き】

①水を多くして炊いた飯からとった粘液。おねば。にぬきめし。

②「煮抜き卵」の略。

⇒にぬき‐たまご【煮抜き卵】

にぬき‐たまご【煮抜き卵】

(主に関西地方で)ゆでたまご。にぬき。菊池三渓、西京伝新記「しかうしてその賓を饗する、別に奇饌きせんを供せず。湯煎雞子にぬきたまごのみ。糖熬紫栗さとうだきのくりのみ」

⇒に‐ぬき【煮抜き】

に‐ぬ・く【煮抜く】

〔他四〕

十分に煮る。煮詰める。

に‐ぬし【荷主】

①荷物の持主。

②荷の送出人。

に‐ぬり【丹塗り】

丹または朱で塗ること。また、そのもの。万葉集9「さ―の大橋の上ゆ」

ニネヴェ【Nineveh】

古代アッシリアの都市。チグリス川上流東岸、現イラクのモスル市内の地。特に紀元前8〜7世紀ごろに栄えたが、前7世紀末メディア・バビロニア連合軍に攻略されて廃墟となる。

に‐ねん【二念】

①二心。ふたごころ。

②他の考え。余念。狂言、布施無経ふせないきょう「遣るべき物成らば、何の―も無う其まま遣つたが能御ざる」

にねんせい‐しょくぶつ【二年生植物】

発芽後、開花・結実するまでが2年にわたる草本。マツヨイグサなど。翌春に開花・結実。二年草。→越年生植物

にの【布】

(上代東国方言。江戸時代には「にぬ」と誤読)ぬの。万葉集14「愛かなしけ児ろが―ほさるかも」

に‐の‐あし【二の足】

①(「二の足を踏む」の意)進むのをためらうこと。しりごみ。浄瑠璃、堀川波鼓「皆―にぞ成りにける」

②太刀の鞘さやの拵こしらえのうち、鞘尻の方に近い足。→太刀(図)

⇒二の足を踏む

広辞苑に「二兎を追う者は一兎をも得ず」で始まるの検索結果 1-1。