複数辞典一括検索+![]()

![]()

しゅっ‐きょ【卒去】🔗⭐🔉

しゅっ‐きょ【卒去】

⇒そっきょ

しゅっ・す【卒す】🔗⭐🔉

しゅっ・す【卒す】

〔自サ変〕

(四位・五位の人および天皇の親族が)死ぬ。中国では大夫の死にいう。

そつ【卒】🔗⭐🔉

そつ【卒】

(シュツとも)

①下級の兵士。雑兵。

②にわか。突然。また、あわてるさま。

③卒業の略。

④貴人の死。日本では、令制で四位・五位の人、皇族の王・女王が死ぬこと。

⑤卒族のこと。

そつ‐えん【卒園】‥ヱン🔗⭐🔉

そつ‐えん【卒園】‥ヱン

保育園・幼稚園を卒業すること。

そっ‐きょ【卒去】🔗⭐🔉

そっ‐きょ【卒去】

(正しくはシュッキョ)四位・五位の人、皇族の王・女王の死去。卒。また一般に、身分ある人の死去。

そっ‐きょ【卒遽】🔗⭐🔉

そっ‐きょ【卒遽】

にわかなことであわてること。

そつ‐ぎょう【卒業】‥ゲフ🔗⭐🔉

そつ‐ぎょう【卒業】‥ゲフ

①一つの業をおえること。

②学校で所定の学業課程を履修しおえること。〈[季]春〉。「―式」

③比喩的に、ある程度や段階を通り越すこと。「漫画はもう―した」

⇒そつぎょう‐しょうしょ【卒業証書】

⇒そつぎょう‐せい【卒業生】

⇒そつぎょう‐せいさく【卒業制作】

⇒そつぎょう‐ろんぶん【卒業論文】

そつぎょう‐しょうしょ【卒業証書】‥ゲフ‥🔗⭐🔉

そつぎょう‐しょうしょ【卒業証書】‥ゲフ‥

学校が設定している教育課程を修了したことを証明する文書。ふつう卒業式に授与される。

⇒そつ‐ぎょう【卒業】

そつぎょう‐せい【卒業生】‥ゲフ‥🔗⭐🔉

そつぎょう‐せい【卒業生】‥ゲフ‥

その学校を卒業した人。

⇒そつ‐ぎょう【卒業】

そつぎょう‐せいさく【卒業制作】‥ゲフ‥🔗⭐🔉

そつぎょう‐せいさく【卒業制作】‥ゲフ‥

卒業に際して学生・生徒が絵画・彫刻などを作ること。また、その作品。美術系大学では一般の大学の卒業論文に相当する。

⇒そつ‐ぎょう【卒業】

そつぎょう‐ろんぶん【卒業論文】‥ゲフ‥🔗⭐🔉

そつぎょう‐ろんぶん【卒業論文】‥ゲフ‥

卒業に際し、学生が特に研究した問題について提出する論文。卒論。

⇒そつ‐ぎょう【卒業】

そつ‐ご【卒伍】🔗⭐🔉

そつ‐ご【卒伍】

①周代の人民の編成。5人一組を伍と称し、100人一組を卒と称した。

②平民。身分の低い者。「身を―に起こす」

③兵卒の隊伍。

そつ‐じ【卒爾・率爾】🔗⭐🔉

そつ‐じ【卒爾・率爾】

にわかなさま。軽率なさま。平家物語10「明日の御幸もあまり―に存じ候」

⇒卒爾ながら

○卒爾ながらそつじながら

にわかなことではあるが。突然で失礼ですが。西鶴織留4「―傾城町の人ではござらぬか」

⇒そつ‐じ【卒爾・率爾】

○卒爾ながらそつじながら🔗⭐🔉

○卒爾ながらそつじながら

にわかなことではあるが。突然で失礼ですが。西鶴織留4「―傾城町の人ではござらぬか」

⇒そつ‐じ【卒爾・率爾】

そつ‐じゅ【卒寿】

(「卒」の通用異体字「卆」が「九十」と読まれるところから)九十歳のこと。また、九十歳の賀の祝い。

そっ・す【卒す】

〔自サ変〕

(正しくはシュッス)死ぬ。特に、四位・五位の人が死ぬ。

そっ・す【率す】

〔他サ変〕

ひきいる。引率する。今昔物語集25「多くのつはものを―・して攻めきたる」

そっ‐せん【率先・帥先】

衆に先立って行うこと。「―して練習を始める」

⇒そっせん‐きゅうこう【率先躬行】

⇒そっせん‐すいはん【率先垂範】

そつ‐ぜん【卒然・率然】

①にわかなさま。だしぬけなさま。突然。「―と現れる」

②かるはずみなさま。

そっせん‐きゅうこう【率先躬行】‥カウ

人に先立って自ら行うこと。

⇒そっ‐せん【率先・帥先】

そっせん‐すいはん【率先垂範】

人に先立って模範を示すこと。

⇒そっ‐せん【率先・帥先】

そつ‐ぞく【卒族】

明治初年の族称の一つ。中間ちゅうげん・足軽など下級の武士を旧来の慣用に従い「卒」として士族から区分して設けた。1872年(明治5)これを廃止して、禄高を世襲する者を士族、他を平民に編入した。卒。

そっ‐たく【啐啄】

(「啐」は鶏の卵がかえる時、殻の中で雛がつつく音、「啄」は母鶏が殻を外からつつき破ること)

①〔仏〕(→)啐啄同時に同じ。

②逃のがしたらまたと得がたい好機。

⇒そったく‐どうじ【啐啄同時】

そったく‐どうじ【啐啄同時】

〔仏〕禅宗で、師家しけと弟子とのはたらきが合致すること。

⇒そっ‐たく【啐啄】

そっ‐ち【其方】

〔代〕

(ソチの促音化)「そちら」のややくだけた言い方。狂言、貰聟「―に居れ」。「―が欲しい」

⇒そっち‐のけ【其方退け】

そっち‐のけ【其方退け】

ソチノケの促音化。滑稽本、妙竹林話七偏人「書画も開きも―、すぐに乱盃の大騒ぎ」。「本職―の腕前」

⇒そっ‐ち【其方】

そっ‐ちゅう【卒中】

卒中風そっちゅうふうの略。脳溢血(脳出血)または脳血栓・脳塞栓発作など脳の循環障害により、突然意識を失って倒れ、深い昏睡状態に陥る症状。脳卒中。

そっ‐ちょく【率直】

(「卒直」とも書く)かざりけがなく、ありのままなこと。「―に言う」「―な感想」

そっ‐と【率土】

(ソツドとも)地の続く限り。国のはて。辺土。御伽草子、酒呑童子「わが国なれば―の中うち、いづくに鬼神のすむべきぞ」

⇒そっと‐の‐ひん【率土の浜】

そっ‐と

〔副〕

(ソトの促音化)

①大きな音を立てたり手荒になったりするのを避けて、静かに行動するさま。「―触れる」

②他人に知られないように隠れて行動するさま。ひそかに。好色一代男4「―御目にかかりて」。「答えを―教える」

③触れずにそのままにしておくさま。「起こさず―しておく」

④ちょっと。すこし。わずかばかり。狂言、鎌腹「―なりとも痛うない様にせう」

⇒そっと‐も

そつ‐ど【卒度】

わずか。少しばかり。

そつ‐ど【率土】

⇒そっと

ぞっ‐と

〔副〕

寒気・畏怖・恐怖などで瞬間的に心身が縮むような冷気を感ずるさま。「―立ちすくむ」

⇒ぞっとしない

そっ‐とう【卒倒】‥タウ

急に気を失って倒れること。脳疾患・心臓発作・ショックなど種々の場合がある。

ソット‐ヴォーチェ【sotto voce イタリア】

〔音〕「小声で」「ささやくように」の意。

そつ‐どく【卒読】

本などをざっと読み終えること。

そつ‐じゅ【卒寿】🔗⭐🔉

そつ‐じゅ【卒寿】

(「卒」の通用異体字「卆」が「九十」と読まれるところから)九十歳のこと。また、九十歳の賀の祝い。

そっ・す【卒す】🔗⭐🔉

そっ・す【卒す】

〔自サ変〕

(正しくはシュッス)死ぬ。特に、四位・五位の人が死ぬ。

そつ‐ぜん【卒然・率然】🔗⭐🔉

そつ‐ぜん【卒然・率然】

①にわかなさま。だしぬけなさま。突然。「―と現れる」

②かるはずみなさま。

そつ‐ぞく【卒族】🔗⭐🔉

そつ‐ぞく【卒族】

明治初年の族称の一つ。中間ちゅうげん・足軽など下級の武士を旧来の慣用に従い「卒」として士族から区分して設けた。1872年(明治5)これを廃止して、禄高を世襲する者を士族、他を平民に編入した。卒。

そっ‐ちゅう【卒中】🔗⭐🔉

そっ‐ちゅう【卒中】

卒中風そっちゅうふうの略。脳溢血(脳出血)または脳血栓・脳塞栓発作など脳の循環障害により、突然意識を失って倒れ、深い昏睡状態に陥る症状。脳卒中。

そっ‐ちょく【率直】🔗⭐🔉

そっ‐ちょく【率直】

(「卒直」とも書く)かざりけがなく、ありのままなこと。「―に言う」「―な感想」

そつ‐ど【卒度】🔗⭐🔉

そつ‐ど【卒度】

わずか。少しばかり。

そっ‐とう【卒倒】‥タウ🔗⭐🔉

そっ‐とう【卒倒】‥タウ

急に気を失って倒れること。脳疾患・心臓発作・ショックなど種々の場合がある。

そつ‐ろん【卒論】🔗⭐🔉

そつ‐ろん【卒論】

卒業論文の略。

そとうば【卒塔婆】‥タフ‥🔗⭐🔉

そとうば【卒塔婆】‥タフ‥

⇒そとば

そとば【卒塔婆・卒都婆・率塔婆】🔗⭐🔉

そとば【卒塔婆・卒都婆・率塔婆】

(梵語stūpaの音写。高く顕れる意)

①「塔とう1」参照。

②供養追善のため墓のうしろに立てる、上部を塔形にした細長い板。梵字・経文・戒名などを記す。板塔婆。

卒塔婆

そとばこまち【卒都婆小町】🔗⭐🔉

そとばこまち【卒都婆小町】

能。観阿弥作の老女物。高野山の僧が洛外で卒都婆に腰かけた乞食の老女をとがめて、逆に仏理を説かれる。老女は小野小町のなれの果てで、やがて四位の少将の霊につかれ、百夜通いのさまを見せる。

とう【塔】タフ🔗⭐🔉

とう【塔】タフ

①〔仏〕(梵語stūpa 卒塔婆・塔婆とも)仏陀の骨や髪または一般に聖遺物をまつるために土石を椀形に盛り、あるいは煉瓦を積んで作った建造物。聖跡を標示するために作った支提しだい(梵語caitya)を塔と呼ぶこともある。中国に伝えられて楼閣建築と結びつき、独特の木造・塼せん造などの層塔が成立した。日本では木造塔が多く、三重・五重の層塔や多宝塔・根本大塔などがある。地中や地表面上の仏舎利収容部、心柱、頂上の相輪に本来の塔の名残が見られる。石造には五輪塔や宝篋印塔などがある。→卒塔婆そとば。

②高くそびえ立つ建造物。「テレビ―」

[漢]卒🔗⭐🔉

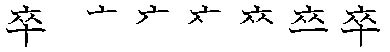

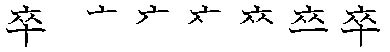

卒 字形

筆順

筆順

〔十部6画/8画/教育/3420・4234〕

〔音〕ソツ・シュツ(漢)

〔訓〕おわる・おえる・ついに・にわかに

[意味]

①上官の身の回りの世話をする下級の兵士・従者。「従卒・獄卒・兵卒・卒伍」

②にわか。あわただしい。「卒爾そつじ・卒倒・卒読」

③おわる。おえる。「卒業・大学卒」

④死ぬ。「卒去そっきょ・しゅっきょ」▶四位・五位の人についていう。

⑤ついに。「卒為善士=ついに善士となる」〔孟子〕

▷③④⑤は正しくは字音「シュツ」だが、④の「卒す」以外は慣用的に「ソツ」とよむ。

[解字]

会意。上半部は「衣」。「十」を加えて、うわっぱりを着て十人ずつ一隊となって行動する下級の兵士の意。[卆][

〔十部6画/8画/教育/3420・4234〕

〔音〕ソツ・シュツ(漢)

〔訓〕おわる・おえる・ついに・にわかに

[意味]

①上官の身の回りの世話をする下級の兵士・従者。「従卒・獄卒・兵卒・卒伍」

②にわか。あわただしい。「卒爾そつじ・卒倒・卒読」

③おわる。おえる。「卒業・大学卒」

④死ぬ。「卒去そっきょ・しゅっきょ」▶四位・五位の人についていう。

⑤ついに。「卒為善士=ついに善士となる」〔孟子〕

▷③④⑤は正しくは字音「シュツ」だが、④の「卒す」以外は慣用的に「ソツ」とよむ。

[解字]

会意。上半部は「衣」。「十」を加えて、うわっぱりを着て十人ずつ一隊となって行動する下級の兵士の意。[卆][ ]は異体字。

[下ツキ

遽卒・軽卒・獄卒・士卒・弱卒・従卒・将卒・倉卒・匆卒・草卒・怱卒・走卒・逞卒・番卒・兵卒・歩卒・輸卒・邏卒

]は異体字。

[下ツキ

遽卒・軽卒・獄卒・士卒・弱卒・従卒・将卒・倉卒・匆卒・草卒・怱卒・走卒・逞卒・番卒・兵卒・歩卒・輸卒・邏卒

筆順

筆順

〔十部6画/8画/教育/3420・4234〕

〔音〕ソツ・シュツ(漢)

〔訓〕おわる・おえる・ついに・にわかに

[意味]

①上官の身の回りの世話をする下級の兵士・従者。「従卒・獄卒・兵卒・卒伍」

②にわか。あわただしい。「卒爾そつじ・卒倒・卒読」

③おわる。おえる。「卒業・大学卒」

④死ぬ。「卒去そっきょ・しゅっきょ」▶四位・五位の人についていう。

⑤ついに。「卒為善士=ついに善士となる」〔孟子〕

▷③④⑤は正しくは字音「シュツ」だが、④の「卒す」以外は慣用的に「ソツ」とよむ。

[解字]

会意。上半部は「衣」。「十」を加えて、うわっぱりを着て十人ずつ一隊となって行動する下級の兵士の意。[卆][

〔十部6画/8画/教育/3420・4234〕

〔音〕ソツ・シュツ(漢)

〔訓〕おわる・おえる・ついに・にわかに

[意味]

①上官の身の回りの世話をする下級の兵士・従者。「従卒・獄卒・兵卒・卒伍」

②にわか。あわただしい。「卒爾そつじ・卒倒・卒読」

③おわる。おえる。「卒業・大学卒」

④死ぬ。「卒去そっきょ・しゅっきょ」▶四位・五位の人についていう。

⑤ついに。「卒為善士=ついに善士となる」〔孟子〕

▷③④⑤は正しくは字音「シュツ」だが、④の「卒す」以外は慣用的に「ソツ」とよむ。

[解字]

会意。上半部は「衣」。「十」を加えて、うわっぱりを着て十人ずつ一隊となって行動する下級の兵士の意。[卆][ ]は異体字。

[下ツキ

遽卒・軽卒・獄卒・士卒・弱卒・従卒・将卒・倉卒・匆卒・草卒・怱卒・走卒・逞卒・番卒・兵卒・歩卒・輸卒・邏卒

]は異体字。

[下ツキ

遽卒・軽卒・獄卒・士卒・弱卒・従卒・将卒・倉卒・匆卒・草卒・怱卒・走卒・逞卒・番卒・兵卒・歩卒・輸卒・邏卒

広辞苑に「卒」で始まるの検索結果 1-30。