複数辞典一括検索+![]()

![]()

かわら‐け【土器】カハラ‥🔗⭐🔉

かわら‐け【土器】カハラ‥

(瓦笥の意)

①釉うわぐすりをかけずに焼いた素焼の器。枕草子132「聡明そうめとて、上にも宮にも、あやしきもののかたなど、―に盛りてまゐらす」

②素焼の盃。転じて、酒宴。宇津保物語俊蔭「御―はじまり、相撲いでて」

⇒かわらけ‐いろ【土器色】

⇒かわらけ‐ごえ【土器声】

⇒かわらけ‐し【土器師】

⇒かわらけ‐づくり【土器作り】

⇒かわらけ‐な【土器菜】

⇒かわらけ‐なげ【土器投げ】

⇒かわらけ‐もの【土器物】

⇒かわらけ‐やき【土器焼】

かわらけ‐いろ【土器色】カハラ‥🔗⭐🔉

かわらけ‐いろ【土器色】カハラ‥

土器のような黄のくろずんだ色。

Munsell color system: 2YR5.5/6

⇒かわら‐け【土器】

かわらけ‐ごえ【土器声】カハラ‥ゴヱ🔗⭐🔉

かわらけ‐ごえ【土器声】カハラ‥ゴヱ

土器のようにつやけがなくがらがらした声。

⇒かわら‐け【土器】

かわらけ‐し【土器師】カハラ‥🔗⭐🔉

かわらけ‐し【土器師】カハラ‥

土器を作ることを職業とする人。

⇒かわら‐け【土器】

かわらけ‐づくり【土器作り】カハラ‥🔗⭐🔉

かわらけ‐づくり【土器作り】カハラ‥

(→)土器師に同じ。

⇒かわら‐け【土器】

かわらけ‐な【土器菜】カハラ‥🔗⭐🔉

かわらけ‐な【土器菜】カハラ‥

〔植〕タビラコの別称。

⇒かわら‐け【土器】

かわらけ‐なげ【土器投げ】カハラ‥🔗⭐🔉

かわらけ‐なげ【土器投げ】カハラ‥

高所から土器2を投げて、その風にひるがえるさまを興じ楽しむ遊戯。

⇒かわら‐け【土器】

かわらけ‐もの【土器物】カハラ‥🔗⭐🔉

かわらけ‐もの【土器物】カハラ‥

大きな土器に盛った酒の肴。はちのもの。とりすえ。

⇒かわら‐け【土器】

かわらけ‐やき【土器焼】カハラ‥🔗⭐🔉

かわらけ‐やき【土器焼】カハラ‥

つちやき。すやき。

⇒かわら‐け【土器】

つち【土・地】🔗⭐🔉

つち【土】(作品名)🔗⭐🔉

つち【土】

長塚節たかし作の小説。1910年(明治43)東京朝日新聞に連載。著者の郷里茨城を舞台に、貧窮な農民の生活を克明に写生したもの。

→文献資料[土]

つち【犯土・土・椎・槌】🔗⭐🔉

つち【犯土・土・椎・槌】

陰陽道おんようどうで、土を犯してはならないとする日。暦の庚午から丙子までの7日間を大つち、翌々日の戊寅から甲申までの7日間を小つちという。犯土日つちび。

つちい【土井】‥ヰ🔗⭐🔉

つちい【土井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒つちい‐ばんすい【土井晩翠】

つち‐い【土居】‥ヰ🔗⭐🔉

つち‐い【土居】‥ヰ

①泥土をきずきめぐらした所。築地や城の周囲の土手どての類。方丈記「軒に朽葉深く、―に苔むせり」

②帳台の柱の下の土台。宇津保物語蔵開上「御帳の外との―に押しかかりて居眠し給へり」

つち‐いきれ【土いきれ】🔗⭐🔉

つち‐いきれ【土いきれ】

夏季など、強い日光を受けた地面が熱気を発すること。また、その熱気。

つち‐いっき【土一揆】🔗⭐🔉

つち‐いっき【土一揆】

室町時代、近畿を中心にしばしば起こった農民の一揆。年貢の減免や徳政を求め、あるいは守護の支配に抵抗した。

○土一升金一升つちいっしょうかねいっしょう

土地の価格が非常に高いことのたとえ。「金一升土一升」とも。

⇒つち【土・地】

○土一升金一升つちいっしょうかねいっしょう🔗⭐🔉

○土一升金一升つちいっしょうかねいっしょう

土地の価格が非常に高いことのたとえ。「金一升土一升」とも。

⇒つち【土・地】

つちい‐ばんすい【土井晩翠】‥ヰ‥

⇒どいばんすい

⇒つちい【土井】

つち‐いみ【土忌】

陰陽道おんようどうで、土公神どくじんのいる方角を犯して工事をすることを忌むこと。もしこれを犯す時は、家人はしばらく他に避けるのを例とした。更級日記「―に人のもとに渡りたるに」

つち‐いれ【土入れ】

作物の生育中に鍬くわなどで土を根のきわにふるいこむこと。霜害を防ぎ、徒長をおさえるため、麦・陸稲などに行う。

つち‐いろ【土色】

土のような色。黒みを帯びた青色。憔悴しょうすいした顔色にいう。つちけいろ。「顔色が―に変わる」

つちうら【土浦】

茨城県南部、霞ヶ浦西岸の市。もと土屋氏9万5000石の城下町。霞ヶ浦の湖上交通の要地。海軍航空隊のあった地。江戸時代より醤油の醸造が盛ん。人口14万4千。

つち‐え【土餌】‥ヱ

鷹に与える餌で、鳥以外のもの。〈日葡辞書〉

つち‐おおね【土大根】‥オホ‥

ダイコンのこと。徒然草「朝な朝な召しつる―らに候ふ」

つち‐いみ【土忌】🔗⭐🔉

つち‐いみ【土忌】

陰陽道おんようどうで、土公神どくじんのいる方角を犯して工事をすることを忌むこと。もしこれを犯す時は、家人はしばらく他に避けるのを例とした。更級日記「―に人のもとに渡りたるに」

つちうら【土浦】🔗⭐🔉

つちうら【土浦】

茨城県南部、霞ヶ浦西岸の市。もと土屋氏9万5000石の城下町。霞ヶ浦の湖上交通の要地。海軍航空隊のあった地。江戸時代より醤油の醸造が盛ん。人口14万4千。

つち‐え【土餌】‥ヱ🔗⭐🔉

つち‐え【土餌】‥ヱ

鷹に与える餌で、鳥以外のもの。〈日葡辞書〉

つち‐がえる【土蛙】‥ガヘル🔗⭐🔉

つち‐がえる【土蛙】‥ガヘル

カエルの一種。体長4〜5センチメートル。背面は黒褐色、多くの疣いぼ状突起がある。腹面は灰色で黒点が多い。本州・四国・九州・朝鮮半島などの水辺に見られる。6月頃産卵し、おたまじゃくしのまま越年して、翌春、成体になる。イボガエル。ババガエル。〈倭名類聚鈔19〉

つち‐がき【土柿】🔗⭐🔉

つち‐がき【土柿】

(→)土栗つちぐり1の別称。

○土がつくつちがつく🔗⭐🔉

○土がつくつちがつく

力士が相撲で負ける。また、一般に勝負に負ける。

⇒つち【土・地】

つち‐かべ【土壁】

土で塗った壁。

つち‐ぎみ【土公】

地の神。土公神どくじん。

つち‐くさ・い【土臭い】

〔形〕

①土のにおいがする。

②田舎いなかじみている。やぼったい。

つち‐ぐも【土蜘蛛】

①ジグモの別称。〈書言字考節用集〉

②(「土雲」とも書く)神話伝説で、大和政権に服従しなかったという辺境の民の蔑称。

つちぐも【土蜘蛛・土蜘】

①能。源頼光の病床へ妖怪の土蜘蛛が僧形で現れるが、頼光に斬りつけられ、葛城山に追いつめられて退治される。

土蜘蛛・前(下座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

土蜘蛛・後(下座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

土蜘蛛・後(下座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

『土蜘蛛』(演目)

撮影:神田佳明(シテ:出雲康雅)

『土蜘蛛』(演目)

撮影:神田佳明(シテ:出雲康雅)

②長唄。常磐津「蜘蛛の糸」の改作。11世杵屋六左衛門作曲。3巻のうち上巻「切禿きりかむろの土蜘」が有名。

③舞踊劇。長唄。河竹黙阿弥作の松羽目まつばめ物。3世杵屋正次郎作曲。1の舞踊化。5代目尾上菊五郎が演じ、新古演劇十種の一つ。

つち‐ぐら【土倉・窖】

①地を掘ってつくった倉。あなぐら。

②土で塗った倉。土蔵。どぐら。

③⇒どそう(土倉)

つち‐ぐり【土栗】

①担子菌類のきのこ。秋、山野に生ずる。初め球状で径約2センチメートル、黒褐色。外皮は厚く、後に6〜12の裂片となり、星状に開いて地上につま立ち、菌体は地から離れる。乾燥すると裂片はまた上方に巻き球形となり、地上をころがって内皮の孔から胞子を散らす。土柿。

つちぐり

②長唄。常磐津「蜘蛛の糸」の改作。11世杵屋六左衛門作曲。3巻のうち上巻「切禿きりかむろの土蜘」が有名。

③舞踊劇。長唄。河竹黙阿弥作の松羽目まつばめ物。3世杵屋正次郎作曲。1の舞踊化。5代目尾上菊五郎が演じ、新古演劇十種の一つ。

つち‐ぐら【土倉・窖】

①地を掘ってつくった倉。あなぐら。

②土で塗った倉。土蔵。どぐら。

③⇒どそう(土倉)

つち‐ぐり【土栗】

①担子菌類のきのこ。秋、山野に生ずる。初め球状で径約2センチメートル、黒褐色。外皮は厚く、後に6〜12の裂片となり、星状に開いて地上につま立ち、菌体は地から離れる。乾燥すると裂片はまた上方に巻き球形となり、地上をころがって内皮の孔から胞子を散らす。土柿。

つちぐり

②バラ科の多年草。西日本の山地・原野に生じ、高さ約30センチメートル。紡錘形に肥厚した根を生のまま食べるので栗の実にたとえた名。

つち‐ぐるま【土車】

①土を運ぶ車。

②大八車だいはちぐるまの別称。

つちぐるま【土車】

能。直面物ひためんもの。出家した深草少将の家臣が主君の子を土車に乗せ、物狂いのていで諸国を巡るうち、善光寺で主君と再会する。

つち‐ぐるま【槌車】

水車を図案化した柄杓ひしゃく車紋の柄杓を槌と誤解しての俗称。

つち‐くれ【土塊】

①土のかたまり。〈倭名類聚鈔1〉

②(斎宮の忌詞)墓。墳墓。

⇒つちくれ‐ばと【土塊鳩】

つちくれ‐ばと【土塊鳩】

キジバトの異名。好色一代男6「或いは山の芋の煮しめ・―・芹やき」

⇒つち‐くれ【土塊】

つち‐け【土気】

①土くさい様子。

②田舎めいて、やぼくさい性行やしぐさ。好色五人女2「耳の根白く足も―離れて」

⇒つちけ‐いろ【土気色】

つちけ‐いろ【土気色】

土色を帯びた色。つちいろ。憔悴しょうすいした顔色にいう。

⇒つち‐け【土気】

つち‐けむり【土煙】

土砂が舞い上がって煙のように見えるもの。砂煙。つちけぶり。「―をあげる」「―が立つ」

つち‐こつ【槌骨】

哺乳類の耳小骨じしょうこつの一つ。ついこつ。→耳(図)

つち‐こね【土捏ね】

①土をこねること。

②壁土をこねる職人。左官。

③壁土をこねる道具。

つち‐ごや【土小屋】

肥料として使うため、塵芥じんかいを灰にして貯えて置く小屋。土室つちむろ。灰部屋はいべや。

つち‐ざいく【土細工】

土を焼いて造った細工物。

つちざき【土崎】

秋田市の地名。雄物川の旧河口に位置する港(秋田港と称)。米の積出港、木材の集散地。製油所がある。

つち‐さま【土狭間】

土で築いた障壁に設けた狭間はざま。太平記15「三方の―より鑓やり・長刀を差し出して散々に突きけるを」

つち‐しき【土敷】

御帳台の浜床はまゆかなどの上に敷く繧繝縁うんげんべりの畳。栄華物語御賀「御前達のおはします所と寝殿との中に、おのおの―よそひて御褥しとねまゐりつつ」

つち‐すり【腴】

(水底で土を擦する意)魚の腹の肥えたところ。すなずり。〈倭名類聚鈔19〉

つち‐せい【土製】

土でつくること。また、そのつくったもの。どせい。

つち‐ぜに【土銭】

土製の銭。祭祀に用いる。

つちだ【土田】

姓氏の一つ。

⇒つちだ‐きょうそん【土田杏村】

⇒つちだ‐ばくせん【土田麦僊】

つちだ‐きょうそん【土田杏村】‥キヤウ‥

思想家・批評家。本名、茂つとむ。麦僊ばくせんの弟。佐渡生れ。京大卒。個人雑誌「文化」を発刊し、文明批評活動を展開。長野県上田などの自由大学創設に尽力。著「象徴の哲学」など。(1891〜1934)

⇒つちだ【土田】

つち‐だし【土出し】

土砂で築いた堤防。緩流河川に用いる。

つちだ‐ばくせん【土田麦僊】

日本画家。本名、金二。杏村の兄。佐渡生れ。京都に出て竹内栖鳳せいほうに師事。西洋画風を取り入れた日本画を文展に発表して名をあげ、榊原紫峰・村上華岳らと国画創作協会を創立。作「舞妓林泉図」など。(1887〜1936)

⇒つちだ【土田】

つち‐だら【独活】

ウドの古名。〈倭名類聚鈔20〉

つち‐つかず【土付かず】

(土俵の土が一度もからだに付かない意)相撲で、その場所が始まってからまだ一度も負けていないこと。

つち‐づくり【土作り】

化学肥料主体の土壌管理によって低下した地力の回復を図ること。有機物の施用で土壌の生産力を培養する作業の総体をいう。

②バラ科の多年草。西日本の山地・原野に生じ、高さ約30センチメートル。紡錘形に肥厚した根を生のまま食べるので栗の実にたとえた名。

つち‐ぐるま【土車】

①土を運ぶ車。

②大八車だいはちぐるまの別称。

つちぐるま【土車】

能。直面物ひためんもの。出家した深草少将の家臣が主君の子を土車に乗せ、物狂いのていで諸国を巡るうち、善光寺で主君と再会する。

つち‐ぐるま【槌車】

水車を図案化した柄杓ひしゃく車紋の柄杓を槌と誤解しての俗称。

つち‐くれ【土塊】

①土のかたまり。〈倭名類聚鈔1〉

②(斎宮の忌詞)墓。墳墓。

⇒つちくれ‐ばと【土塊鳩】

つちくれ‐ばと【土塊鳩】

キジバトの異名。好色一代男6「或いは山の芋の煮しめ・―・芹やき」

⇒つち‐くれ【土塊】

つち‐け【土気】

①土くさい様子。

②田舎めいて、やぼくさい性行やしぐさ。好色五人女2「耳の根白く足も―離れて」

⇒つちけ‐いろ【土気色】

つちけ‐いろ【土気色】

土色を帯びた色。つちいろ。憔悴しょうすいした顔色にいう。

⇒つち‐け【土気】

つち‐けむり【土煙】

土砂が舞い上がって煙のように見えるもの。砂煙。つちけぶり。「―をあげる」「―が立つ」

つち‐こつ【槌骨】

哺乳類の耳小骨じしょうこつの一つ。ついこつ。→耳(図)

つち‐こね【土捏ね】

①土をこねること。

②壁土をこねる職人。左官。

③壁土をこねる道具。

つち‐ごや【土小屋】

肥料として使うため、塵芥じんかいを灰にして貯えて置く小屋。土室つちむろ。灰部屋はいべや。

つち‐ざいく【土細工】

土を焼いて造った細工物。

つちざき【土崎】

秋田市の地名。雄物川の旧河口に位置する港(秋田港と称)。米の積出港、木材の集散地。製油所がある。

つち‐さま【土狭間】

土で築いた障壁に設けた狭間はざま。太平記15「三方の―より鑓やり・長刀を差し出して散々に突きけるを」

つち‐しき【土敷】

御帳台の浜床はまゆかなどの上に敷く繧繝縁うんげんべりの畳。栄華物語御賀「御前達のおはします所と寝殿との中に、おのおの―よそひて御褥しとねまゐりつつ」

つち‐すり【腴】

(水底で土を擦する意)魚の腹の肥えたところ。すなずり。〈倭名類聚鈔19〉

つち‐せい【土製】

土でつくること。また、そのつくったもの。どせい。

つち‐ぜに【土銭】

土製の銭。祭祀に用いる。

つちだ【土田】

姓氏の一つ。

⇒つちだ‐きょうそん【土田杏村】

⇒つちだ‐ばくせん【土田麦僊】

つちだ‐きょうそん【土田杏村】‥キヤウ‥

思想家・批評家。本名、茂つとむ。麦僊ばくせんの弟。佐渡生れ。京大卒。個人雑誌「文化」を発刊し、文明批評活動を展開。長野県上田などの自由大学創設に尽力。著「象徴の哲学」など。(1891〜1934)

⇒つちだ【土田】

つち‐だし【土出し】

土砂で築いた堤防。緩流河川に用いる。

つちだ‐ばくせん【土田麦僊】

日本画家。本名、金二。杏村の兄。佐渡生れ。京都に出て竹内栖鳳せいほうに師事。西洋画風を取り入れた日本画を文展に発表して名をあげ、榊原紫峰・村上華岳らと国画創作協会を創立。作「舞妓林泉図」など。(1887〜1936)

⇒つちだ【土田】

つち‐だら【独活】

ウドの古名。〈倭名類聚鈔20〉

つち‐つかず【土付かず】

(土俵の土が一度もからだに付かない意)相撲で、その場所が始まってからまだ一度も負けていないこと。

つち‐づくり【土作り】

化学肥料主体の土壌管理によって低下した地力の回復を図ること。有機物の施用で土壌の生産力を培養する作業の総体をいう。

土蜘蛛・後(下座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

土蜘蛛・後(下座)の面

撮影:神田佳明(所蔵:黒川能)

『土蜘蛛』(演目)

撮影:神田佳明(シテ:出雲康雅)

『土蜘蛛』(演目)

撮影:神田佳明(シテ:出雲康雅)

②長唄。常磐津「蜘蛛の糸」の改作。11世杵屋六左衛門作曲。3巻のうち上巻「切禿きりかむろの土蜘」が有名。

③舞踊劇。長唄。河竹黙阿弥作の松羽目まつばめ物。3世杵屋正次郎作曲。1の舞踊化。5代目尾上菊五郎が演じ、新古演劇十種の一つ。

つち‐ぐら【土倉・窖】

①地を掘ってつくった倉。あなぐら。

②土で塗った倉。土蔵。どぐら。

③⇒どそう(土倉)

つち‐ぐり【土栗】

①担子菌類のきのこ。秋、山野に生ずる。初め球状で径約2センチメートル、黒褐色。外皮は厚く、後に6〜12の裂片となり、星状に開いて地上につま立ち、菌体は地から離れる。乾燥すると裂片はまた上方に巻き球形となり、地上をころがって内皮の孔から胞子を散らす。土柿。

つちぐり

②長唄。常磐津「蜘蛛の糸」の改作。11世杵屋六左衛門作曲。3巻のうち上巻「切禿きりかむろの土蜘」が有名。

③舞踊劇。長唄。河竹黙阿弥作の松羽目まつばめ物。3世杵屋正次郎作曲。1の舞踊化。5代目尾上菊五郎が演じ、新古演劇十種の一つ。

つち‐ぐら【土倉・窖】

①地を掘ってつくった倉。あなぐら。

②土で塗った倉。土蔵。どぐら。

③⇒どそう(土倉)

つち‐ぐり【土栗】

①担子菌類のきのこ。秋、山野に生ずる。初め球状で径約2センチメートル、黒褐色。外皮は厚く、後に6〜12の裂片となり、星状に開いて地上につま立ち、菌体は地から離れる。乾燥すると裂片はまた上方に巻き球形となり、地上をころがって内皮の孔から胞子を散らす。土柿。

つちぐり

②バラ科の多年草。西日本の山地・原野に生じ、高さ約30センチメートル。紡錘形に肥厚した根を生のまま食べるので栗の実にたとえた名。

つち‐ぐるま【土車】

①土を運ぶ車。

②大八車だいはちぐるまの別称。

つちぐるま【土車】

能。直面物ひためんもの。出家した深草少将の家臣が主君の子を土車に乗せ、物狂いのていで諸国を巡るうち、善光寺で主君と再会する。

つち‐ぐるま【槌車】

水車を図案化した柄杓ひしゃく車紋の柄杓を槌と誤解しての俗称。

つち‐くれ【土塊】

①土のかたまり。〈倭名類聚鈔1〉

②(斎宮の忌詞)墓。墳墓。

⇒つちくれ‐ばと【土塊鳩】

つちくれ‐ばと【土塊鳩】

キジバトの異名。好色一代男6「或いは山の芋の煮しめ・―・芹やき」

⇒つち‐くれ【土塊】

つち‐け【土気】

①土くさい様子。

②田舎めいて、やぼくさい性行やしぐさ。好色五人女2「耳の根白く足も―離れて」

⇒つちけ‐いろ【土気色】

つちけ‐いろ【土気色】

土色を帯びた色。つちいろ。憔悴しょうすいした顔色にいう。

⇒つち‐け【土気】

つち‐けむり【土煙】

土砂が舞い上がって煙のように見えるもの。砂煙。つちけぶり。「―をあげる」「―が立つ」

つち‐こつ【槌骨】

哺乳類の耳小骨じしょうこつの一つ。ついこつ。→耳(図)

つち‐こね【土捏ね】

①土をこねること。

②壁土をこねる職人。左官。

③壁土をこねる道具。

つち‐ごや【土小屋】

肥料として使うため、塵芥じんかいを灰にして貯えて置く小屋。土室つちむろ。灰部屋はいべや。

つち‐ざいく【土細工】

土を焼いて造った細工物。

つちざき【土崎】

秋田市の地名。雄物川の旧河口に位置する港(秋田港と称)。米の積出港、木材の集散地。製油所がある。

つち‐さま【土狭間】

土で築いた障壁に設けた狭間はざま。太平記15「三方の―より鑓やり・長刀を差し出して散々に突きけるを」

つち‐しき【土敷】

御帳台の浜床はまゆかなどの上に敷く繧繝縁うんげんべりの畳。栄華物語御賀「御前達のおはします所と寝殿との中に、おのおの―よそひて御褥しとねまゐりつつ」

つち‐すり【腴】

(水底で土を擦する意)魚の腹の肥えたところ。すなずり。〈倭名類聚鈔19〉

つち‐せい【土製】

土でつくること。また、そのつくったもの。どせい。

つち‐ぜに【土銭】

土製の銭。祭祀に用いる。

つちだ【土田】

姓氏の一つ。

⇒つちだ‐きょうそん【土田杏村】

⇒つちだ‐ばくせん【土田麦僊】

つちだ‐きょうそん【土田杏村】‥キヤウ‥

思想家・批評家。本名、茂つとむ。麦僊ばくせんの弟。佐渡生れ。京大卒。個人雑誌「文化」を発刊し、文明批評活動を展開。長野県上田などの自由大学創設に尽力。著「象徴の哲学」など。(1891〜1934)

⇒つちだ【土田】

つち‐だし【土出し】

土砂で築いた堤防。緩流河川に用いる。

つちだ‐ばくせん【土田麦僊】

日本画家。本名、金二。杏村の兄。佐渡生れ。京都に出て竹内栖鳳せいほうに師事。西洋画風を取り入れた日本画を文展に発表して名をあげ、榊原紫峰・村上華岳らと国画創作協会を創立。作「舞妓林泉図」など。(1887〜1936)

⇒つちだ【土田】

つち‐だら【独活】

ウドの古名。〈倭名類聚鈔20〉

つち‐つかず【土付かず】

(土俵の土が一度もからだに付かない意)相撲で、その場所が始まってからまだ一度も負けていないこと。

つち‐づくり【土作り】

化学肥料主体の土壌管理によって低下した地力の回復を図ること。有機物の施用で土壌の生産力を培養する作業の総体をいう。

②バラ科の多年草。西日本の山地・原野に生じ、高さ約30センチメートル。紡錘形に肥厚した根を生のまま食べるので栗の実にたとえた名。

つち‐ぐるま【土車】

①土を運ぶ車。

②大八車だいはちぐるまの別称。

つちぐるま【土車】

能。直面物ひためんもの。出家した深草少将の家臣が主君の子を土車に乗せ、物狂いのていで諸国を巡るうち、善光寺で主君と再会する。

つち‐ぐるま【槌車】

水車を図案化した柄杓ひしゃく車紋の柄杓を槌と誤解しての俗称。

つち‐くれ【土塊】

①土のかたまり。〈倭名類聚鈔1〉

②(斎宮の忌詞)墓。墳墓。

⇒つちくれ‐ばと【土塊鳩】

つちくれ‐ばと【土塊鳩】

キジバトの異名。好色一代男6「或いは山の芋の煮しめ・―・芹やき」

⇒つち‐くれ【土塊】

つち‐け【土気】

①土くさい様子。

②田舎めいて、やぼくさい性行やしぐさ。好色五人女2「耳の根白く足も―離れて」

⇒つちけ‐いろ【土気色】

つちけ‐いろ【土気色】

土色を帯びた色。つちいろ。憔悴しょうすいした顔色にいう。

⇒つち‐け【土気】

つち‐けむり【土煙】

土砂が舞い上がって煙のように見えるもの。砂煙。つちけぶり。「―をあげる」「―が立つ」

つち‐こつ【槌骨】

哺乳類の耳小骨じしょうこつの一つ。ついこつ。→耳(図)

つち‐こね【土捏ね】

①土をこねること。

②壁土をこねる職人。左官。

③壁土をこねる道具。

つち‐ごや【土小屋】

肥料として使うため、塵芥じんかいを灰にして貯えて置く小屋。土室つちむろ。灰部屋はいべや。

つち‐ざいく【土細工】

土を焼いて造った細工物。

つちざき【土崎】

秋田市の地名。雄物川の旧河口に位置する港(秋田港と称)。米の積出港、木材の集散地。製油所がある。

つち‐さま【土狭間】

土で築いた障壁に設けた狭間はざま。太平記15「三方の―より鑓やり・長刀を差し出して散々に突きけるを」

つち‐しき【土敷】

御帳台の浜床はまゆかなどの上に敷く繧繝縁うんげんべりの畳。栄華物語御賀「御前達のおはします所と寝殿との中に、おのおの―よそひて御褥しとねまゐりつつ」

つち‐すり【腴】

(水底で土を擦する意)魚の腹の肥えたところ。すなずり。〈倭名類聚鈔19〉

つち‐せい【土製】

土でつくること。また、そのつくったもの。どせい。

つち‐ぜに【土銭】

土製の銭。祭祀に用いる。

つちだ【土田】

姓氏の一つ。

⇒つちだ‐きょうそん【土田杏村】

⇒つちだ‐ばくせん【土田麦僊】

つちだ‐きょうそん【土田杏村】‥キヤウ‥

思想家・批評家。本名、茂つとむ。麦僊ばくせんの弟。佐渡生れ。京大卒。個人雑誌「文化」を発刊し、文明批評活動を展開。長野県上田などの自由大学創設に尽力。著「象徴の哲学」など。(1891〜1934)

⇒つちだ【土田】

つち‐だし【土出し】

土砂で築いた堤防。緩流河川に用いる。

つちだ‐ばくせん【土田麦僊】

日本画家。本名、金二。杏村の兄。佐渡生れ。京都に出て竹内栖鳳せいほうに師事。西洋画風を取り入れた日本画を文展に発表して名をあげ、榊原紫峰・村上華岳らと国画創作協会を創立。作「舞妓林泉図」など。(1887〜1936)

⇒つちだ【土田】

つち‐だら【独活】

ウドの古名。〈倭名類聚鈔20〉

つち‐つかず【土付かず】

(土俵の土が一度もからだに付かない意)相撲で、その場所が始まってからまだ一度も負けていないこと。

つち‐づくり【土作り】

化学肥料主体の土壌管理によって低下した地力の回復を図ること。有機物の施用で土壌の生産力を培養する作業の総体をいう。

つち‐ぐも【土蜘蛛】🔗⭐🔉

つち‐ぐも【土蜘蛛】

①ジグモの別称。〈書言字考節用集〉

②(「土雲」とも書く)神話伝説で、大和政権に服従しなかったという辺境の民の蔑称。

つち‐ぐり【土栗】🔗⭐🔉

つち‐ぐり【土栗】

①担子菌類のきのこ。秋、山野に生ずる。初め球状で径約2センチメートル、黒褐色。外皮は厚く、後に6〜12の裂片となり、星状に開いて地上につま立ち、菌体は地から離れる。乾燥すると裂片はまた上方に巻き球形となり、地上をころがって内皮の孔から胞子を散らす。土柿。

つちぐり

②バラ科の多年草。西日本の山地・原野に生じ、高さ約30センチメートル。紡錘形に肥厚した根を生のまま食べるので栗の実にたとえた名。

②バラ科の多年草。西日本の山地・原野に生じ、高さ約30センチメートル。紡錘形に肥厚した根を生のまま食べるので栗の実にたとえた名。

②バラ科の多年草。西日本の山地・原野に生じ、高さ約30センチメートル。紡錘形に肥厚した根を生のまま食べるので栗の実にたとえた名。

②バラ科の多年草。西日本の山地・原野に生じ、高さ約30センチメートル。紡錘形に肥厚した根を生のまま食べるので栗の実にたとえた名。

つち‐くれ【土塊】🔗⭐🔉

つち‐くれ【土塊】

①土のかたまり。〈倭名類聚鈔1〉

②(斎宮の忌詞)墓。墳墓。

⇒つちくれ‐ばと【土塊鳩】

つちくれ‐ばと【土塊鳩】🔗⭐🔉

つちくれ‐ばと【土塊鳩】

キジバトの異名。好色一代男6「或いは山の芋の煮しめ・―・芹やき」

⇒つち‐くれ【土塊】

つち‐け【土気】🔗⭐🔉

つち‐け【土気】

①土くさい様子。

②田舎めいて、やぼくさい性行やしぐさ。好色五人女2「耳の根白く足も―離れて」

⇒つちけ‐いろ【土気色】

つちけ‐いろ【土気色】🔗⭐🔉

つちけ‐いろ【土気色】

土色を帯びた色。つちいろ。憔悴しょうすいした顔色にいう。

⇒つち‐け【土気】

つち‐けむり【土煙】🔗⭐🔉

つち‐けむり【土煙】

土砂が舞い上がって煙のように見えるもの。砂煙。つちけぶり。「―をあげる」「―が立つ」

つち‐さま【土狭間】🔗⭐🔉

つち‐さま【土狭間】

土で築いた障壁に設けた狭間はざま。太平記15「三方の―より鑓やり・長刀を差し出して散々に突きけるを」

つち‐ど【土戸】🔗⭐🔉

つち‐ど【土戸】

外面に土または漆喰しっくいを塗って作った引戸。土蔵の戸口窓などに用いる。一説に、築地に設けた門。宇治拾遺物語5「高陽院かやのいんの方の―より」

つち‐ならし【土均し・土平し】🔗⭐🔉

つち‐ならし【土均し・土平し】

田畑などの土塊を砕き、または高低をならして平らにすること。また、それに用いる農具。

○土になるつちになる

死んで葬られる。「異国の―」

⇒つち【土・地】

○土になるつちになる🔗⭐🔉

○土になるつちになる

死んで葬られる。「異国の―」

⇒つち【土・地】

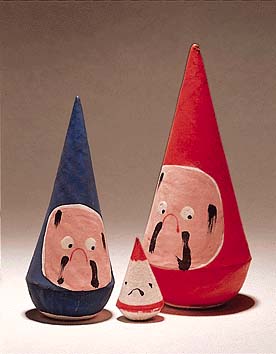

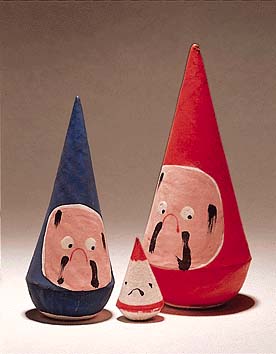

つち‐にんぎょう【土人形】‥ギヤウ

泥土製の人形。土偶。

えびす(岐阜)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

三角だるま(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

三角だるま(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

伏見人形/万頭喰い(京都)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

伏見人形/万頭喰い(京都)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

博多人形/笹野才蔵(福岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

博多人形/笹野才蔵(福岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

子供角力(広島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

子供角力(広島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

子守(長崎)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

子守(長崎)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

子抱き女(山形)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

子抱き女(山形)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

布袋さま(佐賀)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

布袋さま(佐賀)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

弁天さま(愛知)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

弁天さま(愛知)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

福禄寿(滋賀)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

福禄寿(滋賀)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

つち‐の‐え【戊】

(「土の兄え」の意)十干じっかんの第5。

つち‐の‐かみ【土の神】

土をつかさどり守る神。埴安姫はにやすびめ。土神どじん。地祇。

つち‐の‐こ【槌の子】

①前額と後頭部とが出た頭の形をいう。さいづちあたま。浄瑠璃、曾我扇八景「―の鑓やり持奴が糸鬢も」

②(→)小槌こづちに同じ。

③蛇の一種という想像上の動物。

つち‐の‐だんご【土の団子】

土をかためて団子のように作ったもの。江戸谷中の笠森稲荷の社前の茶店で売り、瘡毒そうどくを病む人がこれを供え、満願の時には米の団子を供えた。手鞠唄てまりうたにも歌われた。遊歴雑記「はじめ願かくる時は―を備へ」

つち‐の‐と【己】

(「土の弟おと」の意)十干じっかんの第6。

つち‐ばし【土橋】

⇒どばし

つち‐はじかみ【土薑】

ショウガの別称。

つち‐ばち【土蜂】

ツチバチ科のハチの総称。体長10〜55ミリメートル。黒色で、腹部は一般に長く、黄色の毛による横縞や黄または赤色の斑紋のあるものが多い。土中のコガネムシの幼虫の体表に産卵し、孵化後はこれに寄生する。

ツチバチ

撮影:海野和男

つち‐の‐え【戊】

(「土の兄え」の意)十干じっかんの第5。

つち‐の‐かみ【土の神】

土をつかさどり守る神。埴安姫はにやすびめ。土神どじん。地祇。

つち‐の‐こ【槌の子】

①前額と後頭部とが出た頭の形をいう。さいづちあたま。浄瑠璃、曾我扇八景「―の鑓やり持奴が糸鬢も」

②(→)小槌こづちに同じ。

③蛇の一種という想像上の動物。

つち‐の‐だんご【土の団子】

土をかためて団子のように作ったもの。江戸谷中の笠森稲荷の社前の茶店で売り、瘡毒そうどくを病む人がこれを供え、満願の時には米の団子を供えた。手鞠唄てまりうたにも歌われた。遊歴雑記「はじめ願かくる時は―を備へ」

つち‐の‐と【己】

(「土の弟おと」の意)十干じっかんの第6。

つち‐ばし【土橋】

⇒どばし

つち‐はじかみ【土薑】

ショウガの別称。

つち‐ばち【土蜂】

ツチバチ科のハチの総称。体長10〜55ミリメートル。黒色で、腹部は一般に長く、黄色の毛による横縞や黄または赤色の斑紋のあるものが多い。土中のコガネムシの幼虫の体表に産卵し、孵化後はこれに寄生する。

ツチバチ

撮影:海野和男

つち‐はっつけ【土磔】

地面に臥させて行うはりつけ。つちはりつけ。平治物語「左右の手足をもて竿をひろがせ、土に板をしきて、―といふ物にして」

つち‐はらい【土払い】‥ハラヒ

昔、牛車ぎっしゃに装置した泥よけ。

つち‐はり【土針】

ツクバネソウの異称。一説、メハジキのこと。万葉集7「わがやどに生ふる―」

つち‐はりつけ【土磔】

⇒つちはっつけ

つち‐はんみょう【土斑猫・地胆】‥メウ

ツチハンミョウ科の甲虫の総称。体長約1〜3センチメートルで、太って黒藍色。雌は特に腹部大。上翅短く、後翅を欠き、飛べない。春、雑草の間に多い。肢から猛毒のカンタリジンを含む黄色い液を分泌。にわつつ。→カンタリス

マルクビツチハンミョウ

提供:ネイチャー・プロダクション

つち‐はっつけ【土磔】

地面に臥させて行うはりつけ。つちはりつけ。平治物語「左右の手足をもて竿をひろがせ、土に板をしきて、―といふ物にして」

つち‐はらい【土払い】‥ハラヒ

昔、牛車ぎっしゃに装置した泥よけ。

つち‐はり【土針】

ツクバネソウの異称。一説、メハジキのこと。万葉集7「わがやどに生ふる―」

つち‐はりつけ【土磔】

⇒つちはっつけ

つち‐はんみょう【土斑猫・地胆】‥メウ

ツチハンミョウ科の甲虫の総称。体長約1〜3センチメートルで、太って黒藍色。雌は特に腹部大。上翅短く、後翅を欠き、飛べない。春、雑草の間に多い。肢から猛毒のカンタリジンを含む黄色い液を分泌。にわつつ。→カンタリス

マルクビツチハンミョウ

提供:ネイチャー・プロダクション

ツチハンミョウ

撮影:海野和男

ツチハンミョウ

撮影:海野和男

つち‐び【犯土日】

⇒つち(犯土)

つち‐ひき【槌引】

同年内に2人死人があった場合、3人目の続くことを怖れて行うまじない。2回目の葬式の際、槌を作り、これを加えて3人とし、槌の墓も別に設ける。近畿地方でいい、関東では槌松という。

つち‐びさし【土廂】

⇒どびさし

つち‐ぶき【土葺】

屋根瓦の葺き方の一つ。土を敷いた上に瓦を載せて葺く。

つち‐ぶた【土豚】

ツチブタ目(管歯類)の哺乳類。頭胴長約1.2メートル、尾長50センチメートル。長い耳と太い尾を有し、吻は細長く伸び、先端はブタの吻に似る。足は短い。毛色は灰色。アフリカ中部・南部の草原や低木林にすみ、アリやシロアリの巣を長い爪で壊して食べる。夜行性で、日中は穴にいる。アードワーク(aadvark オランダ)。

ツチブタ

提供:東京動物園協会

つち‐び【犯土日】

⇒つち(犯土)

つち‐ひき【槌引】

同年内に2人死人があった場合、3人目の続くことを怖れて行うまじない。2回目の葬式の際、槌を作り、これを加えて3人とし、槌の墓も別に設ける。近畿地方でいい、関東では槌松という。

つち‐びさし【土廂】

⇒どびさし

つち‐ぶき【土葺】

屋根瓦の葺き方の一つ。土を敷いた上に瓦を載せて葺く。

つち‐ぶた【土豚】

ツチブタ目(管歯類)の哺乳類。頭胴長約1.2メートル、尾長50センチメートル。長い耳と太い尾を有し、吻は細長く伸び、先端はブタの吻に似る。足は短い。毛色は灰色。アフリカ中部・南部の草原や低木林にすみ、アリやシロアリの巣を長い爪で壊して食べる。夜行性で、日中は穴にいる。アードワーク(aadvark オランダ)。

ツチブタ

提供:東京動物園協会

つち‐ぶね【土船】

①土を運ぶ船。

②土で作った船。日本の昔話「かちかち山」に出てくる泥の船。

つち‐ふまず【土踏まず】

足の裏のくぼんだところ。

つち‐ぶね【土船】

①土を運ぶ船。

②土で作った船。日本の昔話「かちかち山」に出てくる泥の船。

つち‐ふまず【土踏まず】

足の裏のくぼんだところ。

三角だるま(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

三角だるま(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

伏見人形/万頭喰い(京都)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

伏見人形/万頭喰い(京都)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

博多人形/笹野才蔵(福岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

博多人形/笹野才蔵(福岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

子供角力(広島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

子供角力(広島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

子守(長崎)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

子守(長崎)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

子抱き女(山形)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

子抱き女(山形)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

布袋さま(佐賀)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

布袋さま(佐賀)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

弁天さま(愛知)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

弁天さま(愛知)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

福禄寿(滋賀)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

福禄寿(滋賀)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

つち‐の‐え【戊】

(「土の兄え」の意)十干じっかんの第5。

つち‐の‐かみ【土の神】

土をつかさどり守る神。埴安姫はにやすびめ。土神どじん。地祇。

つち‐の‐こ【槌の子】

①前額と後頭部とが出た頭の形をいう。さいづちあたま。浄瑠璃、曾我扇八景「―の鑓やり持奴が糸鬢も」

②(→)小槌こづちに同じ。

③蛇の一種という想像上の動物。

つち‐の‐だんご【土の団子】

土をかためて団子のように作ったもの。江戸谷中の笠森稲荷の社前の茶店で売り、瘡毒そうどくを病む人がこれを供え、満願の時には米の団子を供えた。手鞠唄てまりうたにも歌われた。遊歴雑記「はじめ願かくる時は―を備へ」

つち‐の‐と【己】

(「土の弟おと」の意)十干じっかんの第6。

つち‐ばし【土橋】

⇒どばし

つち‐はじかみ【土薑】

ショウガの別称。

つち‐ばち【土蜂】

ツチバチ科のハチの総称。体長10〜55ミリメートル。黒色で、腹部は一般に長く、黄色の毛による横縞や黄または赤色の斑紋のあるものが多い。土中のコガネムシの幼虫の体表に産卵し、孵化後はこれに寄生する。

ツチバチ

撮影:海野和男

つち‐の‐え【戊】

(「土の兄え」の意)十干じっかんの第5。

つち‐の‐かみ【土の神】

土をつかさどり守る神。埴安姫はにやすびめ。土神どじん。地祇。

つち‐の‐こ【槌の子】

①前額と後頭部とが出た頭の形をいう。さいづちあたま。浄瑠璃、曾我扇八景「―の鑓やり持奴が糸鬢も」

②(→)小槌こづちに同じ。

③蛇の一種という想像上の動物。

つち‐の‐だんご【土の団子】

土をかためて団子のように作ったもの。江戸谷中の笠森稲荷の社前の茶店で売り、瘡毒そうどくを病む人がこれを供え、満願の時には米の団子を供えた。手鞠唄てまりうたにも歌われた。遊歴雑記「はじめ願かくる時は―を備へ」

つち‐の‐と【己】

(「土の弟おと」の意)十干じっかんの第6。

つち‐ばし【土橋】

⇒どばし

つち‐はじかみ【土薑】

ショウガの別称。

つち‐ばち【土蜂】

ツチバチ科のハチの総称。体長10〜55ミリメートル。黒色で、腹部は一般に長く、黄色の毛による横縞や黄または赤色の斑紋のあるものが多い。土中のコガネムシの幼虫の体表に産卵し、孵化後はこれに寄生する。

ツチバチ

撮影:海野和男

つち‐はっつけ【土磔】

地面に臥させて行うはりつけ。つちはりつけ。平治物語「左右の手足をもて竿をひろがせ、土に板をしきて、―といふ物にして」

つち‐はらい【土払い】‥ハラヒ

昔、牛車ぎっしゃに装置した泥よけ。

つち‐はり【土針】

ツクバネソウの異称。一説、メハジキのこと。万葉集7「わがやどに生ふる―」

つち‐はりつけ【土磔】

⇒つちはっつけ

つち‐はんみょう【土斑猫・地胆】‥メウ

ツチハンミョウ科の甲虫の総称。体長約1〜3センチメートルで、太って黒藍色。雌は特に腹部大。上翅短く、後翅を欠き、飛べない。春、雑草の間に多い。肢から猛毒のカンタリジンを含む黄色い液を分泌。にわつつ。→カンタリス

マルクビツチハンミョウ

提供:ネイチャー・プロダクション

つち‐はっつけ【土磔】

地面に臥させて行うはりつけ。つちはりつけ。平治物語「左右の手足をもて竿をひろがせ、土に板をしきて、―といふ物にして」

つち‐はらい【土払い】‥ハラヒ

昔、牛車ぎっしゃに装置した泥よけ。

つち‐はり【土針】

ツクバネソウの異称。一説、メハジキのこと。万葉集7「わがやどに生ふる―」

つち‐はりつけ【土磔】

⇒つちはっつけ

つち‐はんみょう【土斑猫・地胆】‥メウ

ツチハンミョウ科の甲虫の総称。体長約1〜3センチメートルで、太って黒藍色。雌は特に腹部大。上翅短く、後翅を欠き、飛べない。春、雑草の間に多い。肢から猛毒のカンタリジンを含む黄色い液を分泌。にわつつ。→カンタリス

マルクビツチハンミョウ

提供:ネイチャー・プロダクション

ツチハンミョウ

撮影:海野和男

ツチハンミョウ

撮影:海野和男

つち‐び【犯土日】

⇒つち(犯土)

つち‐ひき【槌引】

同年内に2人死人があった場合、3人目の続くことを怖れて行うまじない。2回目の葬式の際、槌を作り、これを加えて3人とし、槌の墓も別に設ける。近畿地方でいい、関東では槌松という。

つち‐びさし【土廂】

⇒どびさし

つち‐ぶき【土葺】

屋根瓦の葺き方の一つ。土を敷いた上に瓦を載せて葺く。

つち‐ぶた【土豚】

ツチブタ目(管歯類)の哺乳類。頭胴長約1.2メートル、尾長50センチメートル。長い耳と太い尾を有し、吻は細長く伸び、先端はブタの吻に似る。足は短い。毛色は灰色。アフリカ中部・南部の草原や低木林にすみ、アリやシロアリの巣を長い爪で壊して食べる。夜行性で、日中は穴にいる。アードワーク(aadvark オランダ)。

ツチブタ

提供:東京動物園協会

つち‐び【犯土日】

⇒つち(犯土)

つち‐ひき【槌引】

同年内に2人死人があった場合、3人目の続くことを怖れて行うまじない。2回目の葬式の際、槌を作り、これを加えて3人とし、槌の墓も別に設ける。近畿地方でいい、関東では槌松という。

つち‐びさし【土廂】

⇒どびさし

つち‐ぶき【土葺】

屋根瓦の葺き方の一つ。土を敷いた上に瓦を載せて葺く。

つち‐ぶた【土豚】

ツチブタ目(管歯類)の哺乳類。頭胴長約1.2メートル、尾長50センチメートル。長い耳と太い尾を有し、吻は細長く伸び、先端はブタの吻に似る。足は短い。毛色は灰色。アフリカ中部・南部の草原や低木林にすみ、アリやシロアリの巣を長い爪で壊して食べる。夜行性で、日中は穴にいる。アードワーク(aadvark オランダ)。

ツチブタ

提供:東京動物園協会

つち‐ぶね【土船】

①土を運ぶ船。

②土で作った船。日本の昔話「かちかち山」に出てくる泥の船。

つち‐ふまず【土踏まず】

足の裏のくぼんだところ。

つち‐ぶね【土船】

①土を運ぶ船。

②土で作った船。日本の昔話「かちかち山」に出てくる泥の船。

つち‐ふまず【土踏まず】

足の裏のくぼんだところ。

つち‐の‐かみ【土の神】🔗⭐🔉

つち‐の‐かみ【土の神】

土をつかさどり守る神。埴安姫はにやすびめ。土神どじん。地祇。

つち‐の‐だんご【土の団子】🔗⭐🔉

つち‐の‐だんご【土の団子】

土をかためて団子のように作ったもの。江戸谷中の笠森稲荷の社前の茶店で売り、瘡毒そうどくを病む人がこれを供え、満願の時には米の団子を供えた。手鞠唄てまりうたにも歌われた。遊歴雑記「はじめ願かくる時は―を備へ」

つち‐み【土見】🔗⭐🔉

つち‐み【土見】

陶器で釉薬ゆうやくが腰ぎわで止まり、底部の胎土がそのまま見えている部分。

つちみかど【土御門】🔗⭐🔉

つちみかど【土御門】(姓氏)🔗⭐🔉

つちみかど【土御門】

姓氏の一つ。村上源氏流と安倍氏流とがある。

⇒つちみかど‐しんとう【土御門神道】

⇒つちみかど‐みちちか【土御門通親】

つち‐みかど‐さま【土御門様】🔗⭐🔉

つち‐みかど‐さま【土御門様】

土で作った雛ひな人形。江戸の今戸焼はその一種。

つちみかど‐しんとう【土御門神道】‥タウ🔗⭐🔉

つちみかど‐しんとう【土御門神道】‥タウ

近世神道の一派。土御門泰福(1655〜1717)が山崎闇斎の教えを受けてその理論を体系づけ、門人保井算哲(渋川春海)によって大成。陰陽道おんようどうと神道とを習合したもの。安倍神道・安家あんけ神道・天社神道とも。

⇒つちみかど【土御門】

つちみかど‐だいり【土御門内裏】🔗⭐🔉

つちみかど‐だいり【土御門内裏】

京都の土御門の南、烏丸の西にあった、鳥羽・崇徳・近衛天皇の3代の里内裏さとだいり。今の烏丸と室町との間で上京区上長者町の南に当たる。里内裏で平安宮内裏の制に模した初めとされる。

⇒つちみかど【土御門】

つちみかど‐てんのう【土御門天皇】‥ワウ🔗⭐🔉

つちみかど‐てんのう【土御門天皇】‥ワウ

鎌倉前期の天皇。後鳥羽天皇の第1皇子。名は為仁ためひと。土佐院・阿波院とも。承久の乱後、自ら進んで土佐国に、のち阿波国に赴いた。(在位1198〜1210)(1195〜1231)→天皇(表)

つちみかど‐どの【土御門殿】🔗⭐🔉

つちみかど‐どの【土御門殿】

①京都の土御門京極の西にあった藤原道長の邸。京極殿・御堂殿ともいった。しばしば里内裏となった。

②京都の土御門北、東洞院東にあった邸。伏見・花園天皇以後里内裏となり、北朝光厳天皇が御所としてから長く皇居となった。今の京都御所の地。高倉殿。土御門東洞院殿。

⇒つちみかど【土御門】

つちみかど‐みちちか【土御門通親】🔗⭐🔉

つちみかど‐みちちか【土御門通親】

⇒みなもとのみちちか(源通親)

⇒つちみかど【土御門】

つち‐や【土屋】🔗⭐🔉

つち‐や【土屋】

①つちむろ。

②壁土・砂などを売る家。また、その人。

③土屋倉の略。

⇒つちや‐ぐら【土屋倉】

つちや【土屋】(姓氏)🔗⭐🔉

つちや‐ぐら【土屋倉】🔗⭐🔉

つちや‐ぐら【土屋倉】

土蔵の古称。大和物語「桧皮屋ひわだやのしもに―などあれど」

⇒つち‐や【土屋】

つちや‐ぶんめい【土屋文明】🔗⭐🔉

つちや‐ぶんめい【土屋文明】

歌人。群馬県生れ。東大卒。斎藤茂吉の後をうけて昭和期の「アララギ」を主導。歌集「往還集」「山谷集」「青南集」、著「万葉集私注」など。文化勲章。(1890〜1990)

土屋文明

撮影:田村 茂

⇒つちや【土屋】

⇒つちや【土屋】

⇒つちや【土屋】

⇒つちや【土屋】

つちや‐やすちか【土屋安親】🔗⭐🔉

つちや‐やすちか【土屋安親】

江戸中期の金工。出羽庄内の人。江戸に出て奈良派の辰政に学び、奈良利寿・杉浦乗意と共に世に奈良三作と称。刀剣装飾に秀で、鍔つばの名作が多い。(1670〜1744)

⇒つちや【土屋】

つちや‐よしなお【土屋温直】‥ナホ🔗⭐🔉

つちや‐よしなお【土屋温直】‥ナホ

江戸末期の刀剣研究家。1834〜48年(天保5〜嘉永1)刀剣を蒐集、古刀・新刀の押形(刀絵図)を作り、この押形は土屋押形と呼ばれる。(1782〜1852)

⇒つちや【土屋】

つち‐よせ【土寄せ】🔗⭐🔉

つち‐よせ【土寄せ】

農作物の成育期の中頃以後、倒伏を防いだり、根茎類の収穫を多くしたりするため土を根株にかきよせること。

つち‐わり【土割り】🔗⭐🔉

つち‐わり【土割り】

土塊を砕くのに用いる柄の長い槌状の農具。

ど【土】🔗⭐🔉

ど【土】

(慣用音。漢音はト)

①地方。いなか。狂言、朝比奈「この―へ来るほどの者に」

②五行の第3位。方位では中央、時季では四季に遍在し、十干では戊・己に当てる。つち。

③中国の楽器の分類、八音はちおんの一つ。土製の笛である壎けん。

④土曜の略。

⑤土佐国とさのくにの略。

⑥土耳古トルコの略。

ど‐あつ【土圧】🔗⭐🔉

ど‐あつ【土圧】

土砂の圧力。トンネル・擁壁などに加わる土砂の押しつける力。

どい【土井】‥ヰ🔗⭐🔉

ど‐い【土居】‥ヰ🔗⭐🔉

ど‐い【土居】‥ヰ

①中世、集落の周囲に防御のためにめぐらした土塁。転じて、土豪の屋敷。堀内ほりのうち。

②城の周囲の土の垣。城壁。つちい。

③どて。堤。

④建物・塀・家具などの土台。

⑤土居桁どいげたの略。

⑥土居葺どいぶきの略。

どい【土居】‥ヰ(姓氏)🔗⭐🔉

どい【土居】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒どい‐こうち【土居光知】

どいがはま‐いせき【土井ヶ浜遺跡】‥ヰ‥ヰ‥🔗⭐🔉

どいがはま‐いせき【土井ヶ浜遺跡】‥ヰ‥ヰ‥

山口県下関市にある弥生時代前期・中期の墓地遺跡。多数の弥生人骨が発見され、特に男性人骨は面長・高身長など朝鮮渡来系の特徴を残す。

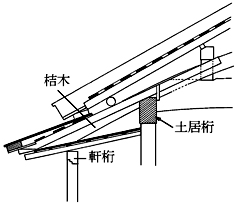

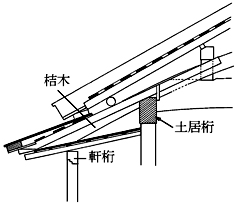

どい‐げた【土居桁】‥ヰ‥🔗⭐🔉

どい‐げた【土居桁】‥ヰ‥

小屋内にあって、桔木はねぎまたは出梁だしばりを支える桁。土居梁どいはり。土居どい。

土居桁

どい‐こうち【土居光知】‥ヰクワウ‥🔗⭐🔉

どい‐こうち【土居光知】‥ヰクワウ‥

英文学者。高知県生れ。東大卒。東北大教授。文学様式展開の周期理論に創見を示す。著「文学序説」「文学の伝統と交流」など。(1886〜1979)

土居光知

提供:岩波書店

⇒どい【土居】

⇒どい【土居】

⇒どい【土居】

⇒どい【土居】

どい‐たつお【土井辰雄】‥ヰ‥ヲ🔗⭐🔉

どい‐たつお【土井辰雄】‥ヰ‥ヲ

カトリック司祭。宮城県生れ。東京大司教を務め、日本人で初めて枢機卿に任命された。(1892〜1970)

⇒どい【土井】

ど‐いっき【土一揆】🔗⭐🔉

ど‐いっき【土一揆】

⇒つちいっき

どい‐としかつ【土井利勝】‥ヰ‥🔗⭐🔉

どい‐としかつ【土井利勝】‥ヰ‥

江戸前期の幕府老中・大老。下総古河藩主。7歳で秀忠に仕え、家康の死後は幕府第一の実力者。1638年(寛永15)大老。(1573〜1644)

⇒どい【土井】

どい‐はり【土居梁】‥ヰ‥🔗⭐🔉

どい‐はり【土居梁】‥ヰ‥

(→)土居桁どいげたに同じ。

どい‐ばんすい【土井晩翠】‥ヰ‥🔗⭐🔉

どい‐ばんすい【土井晩翠】‥ヰ‥

詩人・英文学者。本名、林吉。仙台生れ。東大卒。二高教授。詩集「天地有情うじょう」「暁鐘」のほか「イリアス」「オデュッセイア」の邦訳などがある。つちいばんすい。文化勲章。(1871〜1952)

土井晩翠

撮影:田村 茂

→文献資料[天地有情]

⇒どい【土井】

→文献資料[天地有情]

⇒どい【土井】

→文献資料[天地有情]

⇒どい【土井】

→文献資料[天地有情]

⇒どい【土井】

どい‐ぶき【土居葺き】‥ヰ‥🔗⭐🔉

どい‐ぶき【土居葺き】‥ヰ‥

瓦屋根の葺土をうけるため、杮こけらのような薄板で葺いたもの。

どうん‐せん【土運船】🔗⭐🔉

どうん‐せん【土運船】

(barge)土砂の運搬投棄に用いる船。平底で、船底または舷側を開閉する装置がある。

ど‐おん【土音】🔗⭐🔉

ど‐おん【土音】

その土地の人の発音。方音。

ど‐かい【土芥】🔗⭐🔉

ど‐かい【土芥】

土とあくた。価値のないもののたとえ。

ど‐かい【土階】🔗⭐🔉

ど‐かい【土階】

土を盛ってきずいた質素な階段。

ど‐かい【土塊】‥クワイ🔗⭐🔉

ど‐かい【土塊】‥クワイ

土のかたまり。つちくれ。

ど‐がま【土釜】🔗⭐🔉

ど‐がま【土釜】

土製の飯釜。鉄製にくらべて熱の伝導は遅いが、容易に冷めない利点がある。

ど‐かん【土管】‥クワン🔗⭐🔉

ど‐かん【土管】‥クワン

粘土を焼いてつくった円管。排水路・煙突などに用いる。「―を埋める」

とき【土岐】(地名)🔗⭐🔉

とき【土岐】

岐阜県南東部、土岐川に沿う市。美濃焼の発祥地で、陶磁器生産が盛ん。人口6万2千。

とき【土岐】(姓氏)🔗⭐🔉

とき【土岐】

姓氏の一つ。美濃源氏。土岐郡に土着し、中世、美濃の守護。戦国時代末、斎藤道三により没落。多治見・明智など庶流も多い。支流は近世、沼田藩主。

⇒とき‐ぜんまろ【土岐善麿】

⇒とき‐つくばこ【土岐筑波子】

ど‐き【土器】🔗⭐🔉

ど‐き【土器】

釉薬うわぐすりを用いない素焼の器物。可塑性かそせいに富む粘土を材料とするため、器形・文様などに時代・地域の特色が反映され、考古学の重要資料。日本では出現順に縄文・弥生・土師器はじき・須恵器すえきを指す。かわらけ。

とき‐ぜんまろ【土岐善麿】🔗⭐🔉

とき‐ぜんまろ【土岐善麿】

歌人。哀果と号。東京生れ。早大英文科卒。ローマ字3行書きの処女歌集「NAKIWARAI」により石川啄木と親交を結んだ。歌集のほか、著「田安宗武」など。(1885〜1980)

土岐善麿

撮影:田沼武能

⇒とき【土岐】

⇒とき【土岐】

⇒とき【土岐】

⇒とき【土岐】

とき‐つくばこ【土岐筑波子】🔗⭐🔉

とき‐つくばこ【土岐筑波子】

江戸中期の歌人。本名、進藤茂子しげいこ。土岐頼房の妻。賀茂真淵門下(県門)の三才女の一人。自選の歌をもとにした「筑波子家集」がある。

⇒とき【土岐】

ど‐きゅう【土弓】🔗⭐🔉

ど‐きゅう【土弓】

(→)楊弓ようきゅうに同じ。もと、垜あずちで射るものを言った。

⇒どきゅう‐ば【土弓場】

ど‐ぎゅう【土牛】‥ギウ🔗⭐🔉

ど‐ぎゅう【土牛】‥ギウ

大寒の前夜、疫気を払うために、宮城の門口に陰陽師の立てた土製の牛の像。

どきゅう‐ば【土弓場】🔗⭐🔉

どきゅう‐ば【土弓場】

楊弓場。矢場。傾城買四十八手「水茶屋―なぞをはつて、たのしみとするなり」

⇒ど‐きゅう【土弓】

ど‐ぐう【土偶】🔗⭐🔉

ど‐ぐう【土偶】

①人物や動物をかたどった土製品。つちにんぎょう。

②縄文時代を通じてある、人の形につくった土製品。呪術用または護符的なものか。大部分は女性をかたどっている。形によってハート形・木 みみずく・遮光器土偶などの名で呼ばれる。東日本に多い。

土偶

みみずく・遮光器土偶などの名で呼ばれる。東日本に多い。

土偶

みみずく・遮光器土偶などの名で呼ばれる。東日本に多い。

土偶

みみずく・遮光器土偶などの名で呼ばれる。東日本に多い。

土偶

ど‐くつ【土窟】🔗⭐🔉

ど‐くつ【土窟】

土のほらあな。つちあな。

と‐けい【時計・土圭】🔗⭐🔉

と‐けい【時計・土圭】

(もと「土圭(周代の緯度測定器)」を日本で中世に日時計の意に用いた。「時計」は当て字)時刻を示しまたは時間を測定する器械。日時計をはじめ水時計・砂時計・火時計などから水晶時計・原子時計に至るまで種類が多い。機械時計は振子または天府てんぷの振動の等時性を利用して歯車を動かし、指針を等時的に進ませる装置から成る。時辰儀。ウォッチ。クロック。日葡辞書「スナノトケイ」。与謝野寛、鉄幹子「車がまはれば―もまはる。―がまはれば世界もまはる」

⇒とけい‐ざ【時計座】

⇒とけい‐ざら【時計皿】

⇒とけい‐じかけ【時計仕掛】

⇒とけい‐しんかん【時計信管】

⇒とけい‐すうじ【時計数字】

⇒とけい‐そう【時計草】

⇒とけい‐だい【時計台】

⇒とけい‐の‐ま【土圭の間】

⇒とけい‐まわり【時計回り】

とけい‐の‐ま【土圭の間】🔗⭐🔉

とけい‐の‐ま【土圭の間】

江戸城内、御用部屋の北方、廊下を隔てて老中・若年寄の部屋に接し、時計が置かれ、坊主が詰めて時刻報知の任にあたった部屋。

⇒と‐けい【時計・土圭】

ど‐げざ【土下座】🔗⭐🔉

ど‐げざ【土下座】

相手に恭順の意を表すため、地上に跪ひざまずいて礼をすること。「道端に―する」「―してあやまる」

ど‐けん【土建】🔗⭐🔉

ど‐けん【土建】

土木と建築。「―屋」

ど‐こ【土戸】🔗⭐🔉

ど‐こ【土戸】

平安時代における地方の農民。京都に住むものを京戸というのに対する。地戸。

ど‐こ【土鼓】🔗⭐🔉

ど‐こ【土鼓】

周代の古楽器。瓦または土製の胴の両面に革を張った鼓。草を結んでつくった桴ばちで打つ。

ど‐ばし【土橋】🔗⭐🔉

ど‐ばし【土橋】

表面に土をおおいかけた橋。つちばし。

ど‐ま【土間】🔗⭐🔉

ど‐ま【土間】

①家の中で、床を張らず地面のまま、または、たたきになった所。土場。

②(もと土のままであったからいう)歌舞伎劇場で、舞台正面の枡形ますがたに区切った座席。高土間・平土間などの別がある。

どま‐じき【土間敷】🔗⭐🔉

どま‐じき【土間敷】

板床をつくらず、土間に籾殻もみがら、藁、粟・黍きびなどの茎を敷き、その上に筵むしろを延べること。また、その室。物殻ものがら。

に【土・丹】🔗⭐🔉

に【土・丹】

(地・土の意を表す「な」の転)

①つち。古事記中「丸邇坂わにさの邇にを」

②赤色の土。あかつち。あかに。〈倭名類聚鈔13〉

③赤土で染めた、赤色。万葉集9「さ―塗りの大橋の上ゆ」

Munsell color system: 10R5.5/12

ほど【塊芋・土芋】🔗⭐🔉

ほど【塊芋・土芋】

①マメ科の蔓性多年草。山野に自生。根は細長く地中を這い、所々に球塊を生じ、茎は他物にまつわる。夏、葉腋に淡黄緑色の蝶形花を総状に付ける。地下の塊根は食用。ホドイモ。ホトドコロ。漢名、土欒児。

ほど

②松露しょうろの異称。

②松露しょうろの異称。

②松露しょうろの異称。

②松露しょうろの異称。

[漢]土🔗⭐🔉

土 字形

筆順

筆順

〔土部0画/3画/教育/3758・455A〕

〔音〕ド(慣) ト(漢)

〔訓〕つち

[意味]

①つち。地面。「土壌・土器・土木・土地とち・泥土・黄土」

②その地方。ある範囲の地域。「国土・郷土・土着・土俗」

③五行の一つ。方位としては中央。色では黄色。「土用・土星」

④「土曜」の略。「土休」

⑤「土佐とさ国」の略。「土州としゅう・薩さっ長土肥」

⑥「土耳古トルコ」の略。「露土ろと戦争」

[解字]

地面から草木が芽を出した姿の象形とみる説と、土地の神を祭るために土を高く盛り上げた形の象形とみる説とがある。

[下ツキ

異土・穢土・王土・黄土・漢土・客土・郷土・苦土・巻土重来・捲土重来・后土・荒土・耕土・国土・黒土・作土・撮土・竺土・赭土・重土・十万億土・出土・常寂光土・焦土・壌土・浄土・埴土・心土・塵土・寸土・西土・尺土・刹土・全土・率土・泥土・凍土・唐土・陶土・粘土・表土・貧土・風土・覆土・仏土・腐葉土・糞土・辺土・封土・邦土・抔土・本土・冥土・油土・沃土・楽土・領土・緑土・礫土・産土うぶすな・三和土たたき

[難読]

土筆つくし・土師はじ・はにし・土産みやげ・土竜もぐら・むぐら・土耳古トルコ

〔土部0画/3画/教育/3758・455A〕

〔音〕ド(慣) ト(漢)

〔訓〕つち

[意味]

①つち。地面。「土壌・土器・土木・土地とち・泥土・黄土」

②その地方。ある範囲の地域。「国土・郷土・土着・土俗」

③五行の一つ。方位としては中央。色では黄色。「土用・土星」

④「土曜」の略。「土休」

⑤「土佐とさ国」の略。「土州としゅう・薩さっ長土肥」

⑥「土耳古トルコ」の略。「露土ろと戦争」

[解字]

地面から草木が芽を出した姿の象形とみる説と、土地の神を祭るために土を高く盛り上げた形の象形とみる説とがある。

[下ツキ

異土・穢土・王土・黄土・漢土・客土・郷土・苦土・巻土重来・捲土重来・后土・荒土・耕土・国土・黒土・作土・撮土・竺土・赭土・重土・十万億土・出土・常寂光土・焦土・壌土・浄土・埴土・心土・塵土・寸土・西土・尺土・刹土・全土・率土・泥土・凍土・唐土・陶土・粘土・表土・貧土・風土・覆土・仏土・腐葉土・糞土・辺土・封土・邦土・抔土・本土・冥土・油土・沃土・楽土・領土・緑土・礫土・産土うぶすな・三和土たたき

[難読]

土筆つくし・土師はじ・はにし・土産みやげ・土竜もぐら・むぐら・土耳古トルコ

筆順

筆順

〔土部0画/3画/教育/3758・455A〕

〔音〕ド(慣) ト(漢)

〔訓〕つち

[意味]

①つち。地面。「土壌・土器・土木・土地とち・泥土・黄土」

②その地方。ある範囲の地域。「国土・郷土・土着・土俗」

③五行の一つ。方位としては中央。色では黄色。「土用・土星」

④「土曜」の略。「土休」

⑤「土佐とさ国」の略。「土州としゅう・薩さっ長土肥」

⑥「土耳古トルコ」の略。「露土ろと戦争」

[解字]

地面から草木が芽を出した姿の象形とみる説と、土地の神を祭るために土を高く盛り上げた形の象形とみる説とがある。

[下ツキ

異土・穢土・王土・黄土・漢土・客土・郷土・苦土・巻土重来・捲土重来・后土・荒土・耕土・国土・黒土・作土・撮土・竺土・赭土・重土・十万億土・出土・常寂光土・焦土・壌土・浄土・埴土・心土・塵土・寸土・西土・尺土・刹土・全土・率土・泥土・凍土・唐土・陶土・粘土・表土・貧土・風土・覆土・仏土・腐葉土・糞土・辺土・封土・邦土・抔土・本土・冥土・油土・沃土・楽土・領土・緑土・礫土・産土うぶすな・三和土たたき

[難読]

土筆つくし・土師はじ・はにし・土産みやげ・土竜もぐら・むぐら・土耳古トルコ

〔土部0画/3画/教育/3758・455A〕

〔音〕ド(慣) ト(漢)

〔訓〕つち

[意味]

①つち。地面。「土壌・土器・土木・土地とち・泥土・黄土」

②その地方。ある範囲の地域。「国土・郷土・土着・土俗」

③五行の一つ。方位としては中央。色では黄色。「土用・土星」

④「土曜」の略。「土休」

⑤「土佐とさ国」の略。「土州としゅう・薩さっ長土肥」

⑥「土耳古トルコ」の略。「露土ろと戦争」

[解字]

地面から草木が芽を出した姿の象形とみる説と、土地の神を祭るために土を高く盛り上げた形の象形とみる説とがある。

[下ツキ

異土・穢土・王土・黄土・漢土・客土・郷土・苦土・巻土重来・捲土重来・后土・荒土・耕土・国土・黒土・作土・撮土・竺土・赭土・重土・十万億土・出土・常寂光土・焦土・壌土・浄土・埴土・心土・塵土・寸土・西土・尺土・刹土・全土・率土・泥土・凍土・唐土・陶土・粘土・表土・貧土・風土・覆土・仏土・腐葉土・糞土・辺土・封土・邦土・抔土・本土・冥土・油土・沃土・楽土・領土・緑土・礫土・産土うぶすな・三和土たたき

[難読]

土筆つくし・土師はじ・はにし・土産みやげ・土竜もぐら・むぐら・土耳古トルコ

広辞苑に「土」で始まるの検索結果 1-99。もっと読み込む