複数辞典一括検索+![]()

![]()

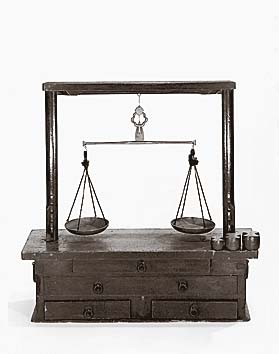

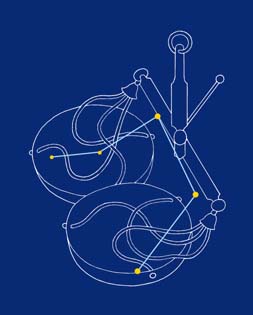

てん‐びん【天秤】🔗⭐🔉

てん‐びん【天秤】

①中央を支点とする梃てこを用いて、質量を測定する器械。両端に皿をつるし、一方に測ろうとする物を、他方に分銅をのせて、水平にし、質量を知る。

天秤

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

②釣りで、糸のもつれを防ぐため道糸・鉤素はりす・錘おもりを接続する金具。両天秤と片天秤がある。

③天秤棒の略。

⇒てんびん‐きゅう【天秤宮】

⇒てんびん‐ざ【天秤座】

⇒てんびん‐ぜめ【天秤責め】

⇒てんびん‐ぼう【天秤棒】

⇒天秤に掛ける

②釣りで、糸のもつれを防ぐため道糸・鉤素はりす・錘おもりを接続する金具。両天秤と片天秤がある。

③天秤棒の略。

⇒てんびん‐きゅう【天秤宮】

⇒てんびん‐ざ【天秤座】

⇒てんびん‐ぜめ【天秤責め】

⇒てんびん‐ぼう【天秤棒】

⇒天秤に掛ける

②釣りで、糸のもつれを防ぐため道糸・鉤素はりす・錘おもりを接続する金具。両天秤と片天秤がある。

③天秤棒の略。

⇒てんびん‐きゅう【天秤宮】

⇒てんびん‐ざ【天秤座】

⇒てんびん‐ぜめ【天秤責め】

⇒てんびん‐ぼう【天秤棒】

⇒天秤に掛ける

②釣りで、糸のもつれを防ぐため道糸・鉤素はりす・錘おもりを接続する金具。両天秤と片天秤がある。

③天秤棒の略。

⇒てんびん‐きゅう【天秤宮】

⇒てんびん‐ざ【天秤座】

⇒てんびん‐ぜめ【天秤責め】

⇒てんびん‐ぼう【天秤棒】

⇒天秤に掛ける

てんびん‐きゅう【天秤宮】🔗⭐🔉

てんびん‐きゅう【天秤宮】

(Libra ラテン)黄道十二宮の第7宮。紀元前2世紀には天秤座てんびんざに相当していたが、現在では乙女座おとめざの位置に当たる。太陽は9月24日頃から10月24日頃までこの宮にある。

⇒てん‐びん【天秤】

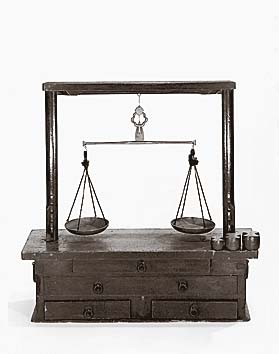

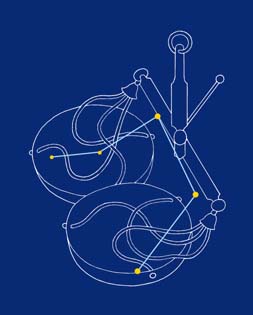

てんびん‐ざ【天秤座】🔗⭐🔉

てんびん‐ざ【天秤座】

(Libra ラテン)黄道上の第8星座。乙女座の東、蠍座さそりざの西にある。7月初旬の夕刻に南中。

天秤座

⇒てん‐びん【天秤】

⇒てん‐びん【天秤】

⇒てん‐びん【天秤】

⇒てん‐びん【天秤】

てんびん‐ぜめ【天秤責め】🔗⭐🔉

てんびん‐ぜめ【天秤責め】

両腕を天秤棒にしばりつけて責めること。

⇒てん‐びん【天秤】

○天秤に掛けるてんびんにかける

①二つを見くらべてその優劣や損得を比較する。

②どのような結果になっても困らないよう、対立する双方に関係をつけておく。ふたまたをかける。両天秤をかける。

⇒てん‐びん【天秤】

○天秤に掛けるてんびんにかける🔗⭐🔉

○天秤に掛けるてんびんにかける

①二つを見くらべてその優劣や損得を比較する。

②どのような結果になっても困らないよう、対立する双方に関係をつけておく。ふたまたをかける。両天秤をかける。

⇒てん‐びん【天秤】

てんびん‐ぼう【天秤棒】‥バウ

両端に荷をかけ中央を肩に当ててになう棒。おうご。

⇒てん‐びん【天秤】

てん‐ぶ【天部】

〔仏〕天界に住む神々。特に、胎蔵界曼荼羅の外金剛部院に配されている天竜八部衆・十二天・天文神の総称。

てん‐ぷ【天父】

(Father)キリスト教の父なる神。アッバ。

てん‐ぷ【天府】

(「府」は庫くらの意)

①天然の庫。天然の要害をなし、地味が肥えて産出物の豊かな土地。

②(天然の庫は、尽きることがないことから)学識の深いこと。学問の深遠なこと。

③周代の官名。天子の祖先祭祀用の伝来の重宝をつかさどる。

④宮中の庫。天子のくら。

てん‐ぷ【天府・天桴】

機械時計で、ぜんまいによって回転振動をさせ、等時性をつくりだす環状の装置。

てん‐ぷ【天賦】

(天がわかち与える意)生れつき。天性。「―の才」

⇒てんぷ‐しぜん【天賦自然】

⇒てんぷ‐じんけん【天賦人権】

⇒てんぷじんけん‐ろん【天賦人権論】

⇒てんぷ‐せつ【天賦説】

てん‐ぷ【伝符】

伝馬を徴発するために公用旅行者に下付する太政官符。

てん‐ぷ【添付】

①書類などに、他のものを添え付けること。「領収書を―する」

②〔法〕所有者を異にする二個以上の物が結合して所有権の得喪を生じること。付合・混和・加工の総称。

⇒てんぷ‐ファイル【添付ファイル】

てん‐ぷ【転付】

債権者が債務者の財産に対して強制執行をする場合、債務者の第三者に対する債権を差し押さえ、支払に代えて券面額でその債権の移転を受けること。

⇒てんぷ‐めいれい【転付命令】

てん‐ぷ【貼付】

チョウフの慣用読み。

でん‐ぶ【田麩】

魚肉の加工品。加熱した魚肉やエビの身をほぐし、乾燥させ、調味して煎いりあげたもの。

でん‐ぶ【臀部】

しりの部分。

でん‐ぷ【田夫】

(古くはデンブ)

①農夫。また、いなかもの。今昔物語集20「此の御行みゆき止とどめ給ふべし。今農業盛也、―の愁へ多かるべし」

②いなかくさいこと。無風流。元禄大平記「諸芸ぶり―にして口上いやし」

⇒でんぷ‐やじん【田夫野人】

でん‐ぷ【田婦】

農家の女。農婦。

でん‐ぷ【田賦】

田地に課する税。田租。

でん‐ぷ【伝布】

(明治初期の語)広く伝えること。

てん‐ぷう【天風】

空高く吹く風。あまつかぜ。

てん‐ぷう【天覆】

①天のおおうかぎり。天下。

②天のように広くおおいはぐくむこと。「―の心」

てん‐ぷく【天福】

①天から賜るさいわい。天与の幸福。

②天福日の略。

⇒てんぷく‐にち【天福日】

てんぷく【天福】

(テンフクとも)[尚書注疏]鎌倉中期、四条天皇朝の年号。貞永2年4月15日(1233年5月25日)改元、天福2年11月5日(1234年11月27日)文暦に改元。

てん‐ぷく【転覆・顛覆】

①船・車両などがひっくりかえること。ひっくりかえすこと。「―事故」

②政府などが倒れること。政府などを倒すこと。「独裁制を―する」

⇒てんぷく‐ざい【転覆罪】

でん‐ぷく【甸服】

中国で、宮城から500里以内の地。畿内の地。五服の一つ。

てんぷく‐ざい【転覆罪】

人の乗っている汽車・電車・艦船を転覆し、またはこれによって人を死亡させる罪。

⇒てん‐ぷく【転覆・顛覆】

てんぷく‐にち【天福日】

陰陽道おんようどうで、建築・転宅に吉であるという日。てんぷく。

⇒てん‐ぷく【天福】

てん‐ぶくろ【天袋】

床脇の最上部に設けた袋戸棚。また、天井に接して造られた戸棚。↔地袋

てんぷ‐しぜん【天賦自然】

天から与えられ、人力ではどうにもできないもの。すなわち本来の性質。

⇒てん‐ぷ【天賦】

てんぷ‐じんけん【天賦人権】

天が人に対して平等に賦与した権利。加藤弘之、人権新説「―ノ妄想ニ出ル所以ヲ論ズ」

⇒てん‐ぷ【天賦】

てんぷじんけん‐ろん【天賦人権論】

すべて人間は生まれながらにして自由・平等の生活を享受する権利(自然権)を持つという思想。17〜18世紀の自然法学者・啓蒙思想家によって主張され、アメリカ独立宣言やフランス人権宣言において明文化された。日本では明治初期の啓蒙思想家・自由民権論者に継承された。

⇒てん‐ぷ【天賦】

てんぷ‐せつ【天賦説】

(→)先天説に同じ。

⇒てん‐ぷ【天賦】

てん‐ぶつ【天物】

天から授かったもの。自然に産するもの。天産物。

てん‐ぶつ【典物】

しちもつ。抵当物。しちぐさ。典品。

てんぷ‐ファイル【添付ファイル】

電子メールの本文に付属して送られるファイルのこと。

⇒てん‐ぷ【添付】

てんぷ‐めいれい【転付命令】

執行裁判所が発する転付の命令。

⇒てん‐ぷ【転付】

でんぷ‐やじん【田夫野人】

教養のない粗野な人。天草本伊曾保物語「このつれの返事は―の申す儀ぢや」

⇒でん‐ぷ【田夫】

テンプラ【temporas ポルトガル・天麩羅】

(斎日の意。tempero(調味料)からともいう)

①魚介類や野菜などに小麦粉を水でといたころもを着けて油で揚げた料理。

②関西で、薩摩揚げの称。

③(ころもで具を覆うことから)

㋐鍍金めっきしたもの。

㋑(明治から昭和初期の俗語)みかけばかりのもの。にせ。えせ。「―学生」

⇒テンプラ‐そば【天麩羅蕎麦】

テンプラ‐そば【天麩羅蕎麦】

てんぷらをのせたかけそば。

⇒テンプラ【temporas ポルトガル・天麩羅】

テンプル‐きしだん【テンプル騎士団】

(Ordre de Chevalerie du Temple フランス)中世ヨーロッパの三大騎士修道会の一つ。当初修道会の理想を追求したが、のち領地の寄進、東西貿易などで富裕化。財産没収をねらうフランス王の圧力下に1312年解散。神殿騎士団。

テンプレート【template】

①型板。型紙。

②歯列矯正用の型板。

③図形や文字がくりぬいてある製図用の薄板。

④コンピューターのキーボード上に置く、各キーの機能を表示したシート。

⑤コンピューターのソフトウェアで、すぐ利用できるように設定済みのパターン。

てん‐ぶん【天分】

①天から分け与えられた性質・才能。「―に富む」

②天から与えられた分限または職分。「自己の―を全うする」

てんぶん【天文】

(テンモンとも)[書経]戦国時代、後奈良天皇朝の年号。享禄5年7月29日(1532年8月29日)改元、天文24年10月23日(1555年11月7日)弘治に改元。

⇒てんぶん‐ほっけのらん【天文法華の乱】

てん‐ぶん【天聞】

天皇がお聞きになること。天聴。叡聞。「―に達する」

てん‐ぶん【篆文】

篆書体の文字。篆。

でん‐ぶん【伝聞】

つたえきくこと。人づてに聞くこと。

⇒でんぶん‐しょうこ【伝聞証拠】

でん‐ぶん【電文】

電報の文。

でん‐ぷん【澱粉】

葉緑素をもつ植物で炭酸固定により生産され、栄養貯蔵物質として、種子・根茎・塊根・球根などに含まれる炭水化物。アミロースとアミロペクチンの集合体で、無味無臭の白色粉末。植物には澱粉粒として存在し、その構造は植物の種類によって異なる。動物の栄養源として重要。

⇒でんぷん‐しつ【澱粉質】

⇒でんぷん‐しゅし【澱粉種子】

⇒でんぷん‐とう【澱粉糖】

⇒でんぷん‐よう【澱粉葉】

でんぷん‐しつ【澱粉質】

澱粉を採取し得る物質。多量の澱粉を含有する物質。

⇒でん‐ぷん【澱粉】

でんぷん‐しゅし【澱粉種子】

多量の澱粉を貯蔵する種子。穀類・豆類の種子の類。→脂肪種子。

⇒でん‐ぷん【澱粉】

でんぶん‐しょうこ【伝聞証拠】

〔法〕事実認定の基礎となるべき実見事実が間接的な形で裁判所に報告された証拠。供述書・供述録取書・伝聞供述がこれに当たる。刑事訴訟法上、証拠能力が制限される。

⇒でん‐ぶん【伝聞】

でんぷん‐とう【澱粉糖】‥タウ

澱粉を酸または酵素で加水分解して得た糖類で、主にブドウ糖を含む。水飴もこの一種。食品の原料、また化学工業用原料ともなる。

⇒でん‐ぷん【澱粉】

てんぶん‐ほっけのらん【天文法華の乱】

天文5年(1536)、比叡山延暦寺の僧徒らが京都の法華宗徒を襲撃した事件。日蓮宗21寺が焼き払われ、洛中はほとんど焦土と化した。天文法難。→法華一揆

⇒てんぶん【天文】

でんぷん‐よう【澱粉葉】‥エフ

光合成による同化産物が、主に澱粉として葉緑体中にたまる葉。↔糖葉

⇒でん‐ぷん【澱粉】

テンペ【tempe; tempeh インドネシア】

納豆に似たインドネシアの食品。煮た大豆をクモノスカビで発酵させ、板状に固めたもの。薄切りにし、揚げたり煮たりして食べる。

てん‐ぺい【天兵】

①天から神の派遣した兵。

②帝王が統率し、派遣する兵。

テンペスト【Tempest】

(嵐の意)シェークスピア最後期の戯曲。1611年頃初演。弟に所領を奪われて、孤島に娘ミランダと住むミラノ公爵が、魔法により嵐を起こし、弟らの船を難破させる。後に娘とナポリ王子ファーディナンドが結ばれ、公爵は領地を回復。特異な怪物キャリバンも登場する。

テンペラ【tempera イタリア】

西洋画の一種。顔料を膠質または糊の類で練って描いた絵。材質の効果としては油絵と水彩画との中間的のもの。

テンペラメント【temperament】

気質。性質。

てん‐ぺん【天辺】

①空の高いところ。空のはて。

②⇒てっぺん

てん‐ぺん【天変】

天空に起こる異変。暴風や雷・日食・月食の類。

⇒てんぺん‐ちい【天変地異】

⇒てんぺんちい‐せつ【天変地異説】

てん‐ぺん【転変】

(古くはテンベンとも)万物が生滅・変化すること。うつりかわること。曾我物語11「有為うい―の世のならひ」。日葡辞書「シキ(四季)ノテンベン」

⇒てんぺん‐せつ【転変説】

てんぺん‐せつ【転変説】

インド哲学における宇宙論の一つ。宇宙の一切は、根本の実在が開展して生成されるものだという説。サーンキヤ哲学がその代表。↔積聚しゃくじゅう説

⇒てん‐ぺん【転変】

てんぺん‐ちい【天変地異】

天空と地上に起こる異変。天地間の自然の異変。

⇒てん‐ぺん【天変】

てんぺんちい‐せつ【天変地異説】

キュヴィエの唱えた、天変地異によって世界の生物がほとんど絶滅し、残存生物が新たに世界に広がったとする説。のち天変地異ごとに神によって新たに生物が創造されるとも唱えられ、生物進化論と対立した。

⇒てん‐ぺん【天変】

てん‐ぼ【手棒】

(テボウの訛)

①魚を網の中へ追い込み、あるいは網の中の魚が逃げ出すのを防ぐため、水中へ投げ込んでおどす棒切れや石。てっぽん。れん棒。こん棒。

②(→)「てんぼう」に同じ。

てん‐ぼ【展墓】

(「展」は、かえりみる意)はかまいり。墓参。〈[季]秋〉

てんぽ

(テンボ・テンポウとも)あてもなく運に任せてすること。また、感動詞的に用いて、「えい、ままよ」の意を表す。日本永代蔵1「―にして銀四匁と札を入れける程に」。浮世草子、好色産毛「―五匁すててもみんと」

⇒てんぽ‐ざけ【てんぽ酒】

⇒てんぽ‐の‐かわ【てんぽの皮】

てん‐ぽ【天歩】

自然のめぐりあわせ。時運。

てん‐ぽ【典舗】

質店。質屋。

てん‐ぽ【店舗】

商品を販売するための建物。みせ。「―を構える」

てん‐ぽ【転補】

他の官職に補せられること。

てん‐ぽ【填補】

不足をうめおぎなうこと。欠損をうめたすこと。補填。

⇒てんぽ‐ばいしょう【填補賠償】

テンポ【tempo イタリア】

(時間の意)

①楽曲が演奏される速度。

②速さ。進度。「試合の―が早い」

⇒テンポ‐ルバート【tempo rubato イタリア】

でんぼ

(京阪で)腫物。できもの。瘤こぶ。

でん‐ぽ【田圃】

田畑。でんぱた。

でん‐ぽ【田畝】

①田のうね。

②たはた。

てん‐ぼう【手棒】‥バウ

(テボウの撥音化)指や手首のない人をいやしめて言う語。

てん‐ぼう【展望】‥バウ

遠くの景色や広く社会の出来事などを、ながめ見渡すこと。また、見渡したながめ。「未来への―」「―が開ける」

⇒てんぼう‐しゃ【展望車】

⇒てんぼう‐だい【展望台】

てんぽう【天保】

(テンホウとも)[書経「欽つつしんで天道を崇たっとび、永く天命を保たん」]江戸後期、仁孝天皇朝の年号。文政13年12月10日(1831年1月23日)改元、天保15年12月2日(1845年1月9日)弘化に改元。

⇒てんぽう‐きんぎん【天保金銀】

⇒てんぽう‐ざん【天保山】

⇒てんぽう‐すいこでん【天保水滸伝】

⇒てんぽう‐せん【天保銭】

⇒てんぽう‐つうほう【天保通宝】

⇒てんぽう‐の‐かいかく【天保の改革】

⇒てんぽう‐の‐ききん【天保の飢饉】

⇒てんぽう‐れき【天保暦】

⇒てんぽう‐ろっかせん【天保六花撰】

てん‐ぽう【転封】

諸大名の領地を他へ移しかえること。移封。国替くにがえ。

てん‐ぽう【転蓬】

根からはなれ、風のまにまにころがっていく蓬よもぎ。旅人の身にたとえる。懐風藻「浮菊の酒を傾けて、願はくは―のうれへを慰めむ」

でん‐ぼう【伝法】‥ボフ

(デンポウとも)

①仏法を師から弟子に伝えること。

②(江戸浅草伝法院の下男などが、寺の威光を頼んで無法な振舞いをしたからいう)無銭で芝居や見世物などを見物すること。また、その人。浮世床2「読売りや大道売りの―をして」

③悪ずれして乱暴な言行をすること。また、その人。無頼漢。ならずもの。浮世風呂4「江戸で―、上方でもうろくなどといふあばずれがあれど」

④いなせな態度。特に女が勇み肌をまねること。「―な口をきく」

⇒でんぼうあじゃり‐い【伝法阿闍梨位】

⇒でんぼう‐え【伝法会】

⇒でんぼう‐かんじょう【伝法灌頂】

⇒でんぼう‐そうじょう【伝法相承】

⇒でんぼう‐はだ【伝法肌】

でん‐ぽう【電報】

(telegram)電信によって行う通報。泉鏡花、鷭狩「今しがた、遠方のお客様から―が入りまして」。「―を打つ」

⇒でんぽう‐がわせ【電報為替】

でんぼうあじゃり‐い【伝法阿闍梨位】‥ボフ‥ヰ

密教で、伝法灌頂かんじょうを受けて師となり、人に教法を授ける身となる位。伝教阿闍梨。伝灯阿闍梨。

⇒でん‐ぼう【伝法】

でんぼう‐いん【伝法院】‥ボフヰン

(デンポウインとも)東京都台東区にある浅草せんそう寺の本坊。

でんぼう‐え【伝法会】‥ボフヱ

諸寺で仏法を弘く伝えていくため、所依しょえの経論を講論する法会。一般には高野山・東寺など真言宗大寺のものを指す。

⇒でん‐ぼう【伝法】

でんぽう‐がわせ【電報為替】‥ガハセ

電信を用いた郵便為替で、至急の送金のための制度。電信為替。

⇒でん‐ぽう【電報】

でんぼう‐かんじょう【伝法灌頂】‥ボフクワンヂヤウ

密教で、阿闍梨位あじゃりいを得ようとする者に秘密究極の法を授ける灌頂。伝教でんぎょう灌頂。授職灌頂。

⇒でん‐ぼう【伝法】

てんぽう‐きゅうじょ【天保九如】‥キウ‥

(画題)詩経の天保篇により、蓬莱山に日月並び出た理想の境地を描く図。

てんぽう‐きんぎん【天保金銀】

天保8〜13年に鋳造した金銀貨。大判金・五両判金・小判金・一分判金・二朱判金・一分銀・丁銀・豆板銀など。

⇒てんぽう【天保】

てんぽう‐ざん【天保山】

大阪市港区淀川の下流安治川の河口の左岸にある小丘。天保2年安治川浚渫しゅんせつの土砂を積み高灯籠を設けて河口の目標とした。幕末には砲台が築かれた。目標山。

天保山

撮影:的場 啓

⇒てんぽう【天保】

てんぼう‐しゃ【展望車】‥バウ‥

進行中、特に沿線の景色を展望できるようにした旅客車。

⇒てん‐ぼう【展望】

てんぽう‐すいこでん【天保水滸伝】

天保〜弘化年間、下総一帯で争闘した、笹川の繁蔵や浪人平手造酒ひらてみきらと飯岡の助五郎らによる事件に取材した実録や講談・浪曲の題名。

⇒てんぽう【天保】

てんぽう‐せん【天保銭】

①天保通宝の俗称。天保6年(1835)以降鋳造した楕円形の銅銭。裏面には「当百」の文字を記す。1枚を100文(実際には80文)に通用したが、明治以後は8厘となり、明治24年(1891)廃止。当百銭。百文銭。田山花袋、東京の三十年「あの小僧、寒いのに可哀相だ。―でも呉れてやれ」

天保銭

⇒てんぽう【天保】

てんぼう‐しゃ【展望車】‥バウ‥

進行中、特に沿線の景色を展望できるようにした旅客車。

⇒てん‐ぼう【展望】

てんぽう‐すいこでん【天保水滸伝】

天保〜弘化年間、下総一帯で争闘した、笹川の繁蔵や浪人平手造酒ひらてみきらと飯岡の助五郎らによる事件に取材した実録や講談・浪曲の題名。

⇒てんぽう【天保】

てんぽう‐せん【天保銭】

①天保通宝の俗称。天保6年(1835)以降鋳造した楕円形の銅銭。裏面には「当百」の文字を記す。1枚を100文(実際には80文)に通用したが、明治以後は8厘となり、明治24年(1891)廃止。当百銭。百文銭。田山花袋、東京の三十年「あの小僧、寒いのに可哀相だ。―でも呉れてやれ」

天保銭

②(1銭に満たない意から)時勢におくれた人や知恵の足りない人をあざけっていう語。

③旧陸軍大学校卒業の軍人が胸につけた徽章の俗称。形が1に似るからいう。

⇒てんぽう【天保】

てん‐ほうそう【天疱瘡】‥ハウサウ

全身の皮膚に大小さまざまの水疱を生じ、血清中に表皮間物質に対する自己抗体が証明される疾患。水疱は表面の膜がうすく破れやすく糜爛びらん状になる。尋常性・増殖性・落葉性・紅斑性の各型があり、治りにくい。中年以上の男女に好発。

でんぼう‐そうじょう【伝法相承】‥ボフサウ‥

伝えられた法をうけつぐこと。

⇒でん‐ぼう【伝法】

てんぼう‐だい【展望台】‥バウ‥

周囲をよく見渡すことのできる高台。また、景色を眺めるための高い建物。見晴らし台。

⇒てん‐ぼう【展望】

てんぽう‐つうほう【天保通宝】

(→)天保銭1の正式名称。

⇒てんぽう【天保】

てんぽう‐の‐かいかく【天保の改革】

天保12〜14年、老中水野忠邦が行なった幕府の改革政治。勤倹を旨とし、風俗を矯正し、株仲間を解散、物価値下げを命じ、人返し令を発し、また江戸・大坂十里四方上知令あげちれいを発するなど、幕政再建に努めたが、強権的な政治手法が大名などの反発を招き、忠邦は失脚した。江戸幕府三大改革の一つ。

→文献資料[株仲間解散令]

⇒てんぽう【天保】

てんぽう‐の‐ききん【天保の飢饉】

天保4〜7年、長雨・洪水・冷害によって起こった全国的な飢饉。米価が暴騰し、餓死する者が多く、幕府の救済した者は前後70万余人に及び、また、一揆・打ちこわしが各地に発生して幕藩体制の衰退が進んだ。

⇒てんぽう【天保】

でんぼう‐はだ【伝法肌】‥ボフ‥

①粗暴な気質。

②いさみはだ。

⇒でん‐ぼう【伝法】

てん‐ぼうりん【転法輪】‥ボフ‥

仏が教え(法)を説くこと。仏の教えが一切の煩悩や邪説を破ることを、転輪王が輪宝を転じて一切の敵を破砕するのにたとえる。

⇒てんぼうりん‐どう【転法輪堂】

てんぽうりんしょう【転法輪鈔】‥ポフ‥セウ

釈門秘鑰しゃくもんひやくの体裁に習い、鎌倉時代に聖覚せいかくが編纂したとされる唱導資料。経釈から表白ひょうびゃくまで膨大な資料の集成書。

てんぼうりん‐どう【転法輪堂】‥ボフ‥ダウ

仏祖の法を説く堂。法堂。講堂。

⇒てん‐ぼうりん【転法輪】

てんぽう‐れき【天保暦】

江戸幕府が施行した日本最後の太陰太陽暦。天保13年(1842)に作成され、弘化1年(1844)から明治5年(1872)に太陽暦が採用されるまで使われた。→暦法(表)。

⇒てんぽう【天保】

てんぽう‐ろっかせん【天保六花撰】‥ロククワ‥

松林伯円の講談の題名。河内山こうちやま宗春・直侍なおざむらい・遊女三千歳みちとせ・暗闇の丑松らが登場。歌舞伎脚本などにも脚色。→河内山

⇒てんぽう【天保】

テン‐ホー【天和】

(中国語)マージャンの役満貫やくマンガンの一つ。荘家(親)が、初めに配られた14枚の牌パイでそのまま和了ホーラしたもの。

でんぼ‐がくし【でんぼ隠し】

(「でんぼ」は「てんぼう(手棒)」)(→)「すりこぎかくし」に同じ。

てん‐ぽこり【貂誇り】

(テンボコリとも。「鼬いたちの無き間の貂誇り」の略)自分よりすぐれたもののいない所で、自分の才能をほこること。転じて、大騒ぎをすること。洒落本、虚実柳巷方言「打やりておく放蕩客もうさはらしの―」

てんぽ‐ざけ【てんぽ酒】

むやみと酒を飲む飲み方。やけ酒。歌舞伎、傾城壬生大念仏「色もなふ飲むを―」

⇒てんぽ

テンポシュブング【Temposchwung ドイツ】

スキーで、制動を加えずに高速度のまま回転する技術。

てんぽ‐の‐かわ【てんぽの皮】‥カハ

(「皮」はただ添えた語)(→)「てんぽ」に同じ。

⇒てんぽ

てんぽ‐ばいしょう【填補賠償】‥シヤウ

履行不能となった給付に代わるべき損害賠償。

⇒てん‐ぽ【填補】

テンポラリー【temporary】

一時的。臨時の。「―‐ワーカー」

テンポ‐ルバート【tempo rubato イタリア】

(盗まれた時間の意)音楽演奏において、全体のテンポを崩さずに、個々の音符の長さをわずかに伸び縮みさせる技巧。

⇒テンポ【tempo イタリア】

てん‐ぽん【点本】

仮名・ヲコト点・返り点など訓点を付してある本。訓点本。付点本。加点本。↔無点本

でん‐ぽん【伝本】

写本または版本として伝わり、現在まで残っているもの。また、ある作品において現存する写本・版本の総体。伝存本。

てんぼん‐にっしょう【転凡入聖】‥シヤウ

凡人から転じて聖人になること。悪人から転じて善人になること。サントスの御作業「諸悪の淵より済度し給ひ、―の大功徳を得させ給ふ」

てん‐ま【天馬】

⇒てんば

てん‐ま【天麻】

オニノヤガラ(鬼の矢柄)の根茎を乾燥した生薬。漢方で強壮剤・鎮静剤として用いる。めまいや頭痛にも効がある。

てん‐ま【天魔】

〔仏〕十魔・四魔の一種。仏道の妨げをなす第6天の魔王のこと。天子魔。

⇒てんま‐はじゅん【天魔波旬】

てん‐ま【伝馬】

①逓送用の馬。律令制では、駅馬とは別に、各郡に5匹ずつ飼わせ、公用旅行の官人に使わせた。戦国時代以降は宿駅に備えて幕府・領主の公用に使い、江戸時代には民間の輸送にも従った。

②伝馬船てんまぶねの略。

⇒てんま‐おくり【伝馬送り】

⇒てんま‐こみ【伝馬込】

⇒てんま‐しゅいん【伝馬朱印】

⇒てんま‐じょ【伝馬所】

⇒てんま‐せん【伝馬船】

⇒てんま‐ぶね【伝馬船】

⇒てんま‐やく【伝馬役】

デンマーク【Denmark・丁抹】

北ヨーロッパの立憲王国。ユトランド半島とその東方の島々から成る。面積4万3000平方キロメートル(グリーンランド等を除く)。人口540万1千(2004)。住民はデーン人。9世紀から14世紀にかけ、海洋に進出して勢力を伸ばし、一時は北欧全域を併合。国民のほとんどは新教徒(ルター派)。首都コペンハーゲン。→ヨーロッパ(図)。

コペンハーゲン

撮影:田沼武能

②(1銭に満たない意から)時勢におくれた人や知恵の足りない人をあざけっていう語。

③旧陸軍大学校卒業の軍人が胸につけた徽章の俗称。形が1に似るからいう。

⇒てんぽう【天保】

てん‐ほうそう【天疱瘡】‥ハウサウ

全身の皮膚に大小さまざまの水疱を生じ、血清中に表皮間物質に対する自己抗体が証明される疾患。水疱は表面の膜がうすく破れやすく糜爛びらん状になる。尋常性・増殖性・落葉性・紅斑性の各型があり、治りにくい。中年以上の男女に好発。

でんぼう‐そうじょう【伝法相承】‥ボフサウ‥

伝えられた法をうけつぐこと。

⇒でん‐ぼう【伝法】

てんぼう‐だい【展望台】‥バウ‥

周囲をよく見渡すことのできる高台。また、景色を眺めるための高い建物。見晴らし台。

⇒てん‐ぼう【展望】

てんぽう‐つうほう【天保通宝】

(→)天保銭1の正式名称。

⇒てんぽう【天保】

てんぽう‐の‐かいかく【天保の改革】

天保12〜14年、老中水野忠邦が行なった幕府の改革政治。勤倹を旨とし、風俗を矯正し、株仲間を解散、物価値下げを命じ、人返し令を発し、また江戸・大坂十里四方上知令あげちれいを発するなど、幕政再建に努めたが、強権的な政治手法が大名などの反発を招き、忠邦は失脚した。江戸幕府三大改革の一つ。

→文献資料[株仲間解散令]

⇒てんぽう【天保】

てんぽう‐の‐ききん【天保の飢饉】

天保4〜7年、長雨・洪水・冷害によって起こった全国的な飢饉。米価が暴騰し、餓死する者が多く、幕府の救済した者は前後70万余人に及び、また、一揆・打ちこわしが各地に発生して幕藩体制の衰退が進んだ。

⇒てんぽう【天保】

でんぼう‐はだ【伝法肌】‥ボフ‥

①粗暴な気質。

②いさみはだ。

⇒でん‐ぼう【伝法】

てん‐ぼうりん【転法輪】‥ボフ‥

仏が教え(法)を説くこと。仏の教えが一切の煩悩や邪説を破ることを、転輪王が輪宝を転じて一切の敵を破砕するのにたとえる。

⇒てんぼうりん‐どう【転法輪堂】

てんぽうりんしょう【転法輪鈔】‥ポフ‥セウ

釈門秘鑰しゃくもんひやくの体裁に習い、鎌倉時代に聖覚せいかくが編纂したとされる唱導資料。経釈から表白ひょうびゃくまで膨大な資料の集成書。

てんぼうりん‐どう【転法輪堂】‥ボフ‥ダウ

仏祖の法を説く堂。法堂。講堂。

⇒てん‐ぼうりん【転法輪】

てんぽう‐れき【天保暦】

江戸幕府が施行した日本最後の太陰太陽暦。天保13年(1842)に作成され、弘化1年(1844)から明治5年(1872)に太陽暦が採用されるまで使われた。→暦法(表)。

⇒てんぽう【天保】

てんぽう‐ろっかせん【天保六花撰】‥ロククワ‥

松林伯円の講談の題名。河内山こうちやま宗春・直侍なおざむらい・遊女三千歳みちとせ・暗闇の丑松らが登場。歌舞伎脚本などにも脚色。→河内山

⇒てんぽう【天保】

テン‐ホー【天和】

(中国語)マージャンの役満貫やくマンガンの一つ。荘家(親)が、初めに配られた14枚の牌パイでそのまま和了ホーラしたもの。

でんぼ‐がくし【でんぼ隠し】

(「でんぼ」は「てんぼう(手棒)」)(→)「すりこぎかくし」に同じ。

てん‐ぽこり【貂誇り】

(テンボコリとも。「鼬いたちの無き間の貂誇り」の略)自分よりすぐれたもののいない所で、自分の才能をほこること。転じて、大騒ぎをすること。洒落本、虚実柳巷方言「打やりておく放蕩客もうさはらしの―」

てんぽ‐ざけ【てんぽ酒】

むやみと酒を飲む飲み方。やけ酒。歌舞伎、傾城壬生大念仏「色もなふ飲むを―」

⇒てんぽ

テンポシュブング【Temposchwung ドイツ】

スキーで、制動を加えずに高速度のまま回転する技術。

てんぽ‐の‐かわ【てんぽの皮】‥カハ

(「皮」はただ添えた語)(→)「てんぽ」に同じ。

⇒てんぽ

てんぽ‐ばいしょう【填補賠償】‥シヤウ

履行不能となった給付に代わるべき損害賠償。

⇒てん‐ぽ【填補】

テンポラリー【temporary】

一時的。臨時の。「―‐ワーカー」

テンポ‐ルバート【tempo rubato イタリア】

(盗まれた時間の意)音楽演奏において、全体のテンポを崩さずに、個々の音符の長さをわずかに伸び縮みさせる技巧。

⇒テンポ【tempo イタリア】

てん‐ぽん【点本】

仮名・ヲコト点・返り点など訓点を付してある本。訓点本。付点本。加点本。↔無点本

でん‐ぽん【伝本】

写本または版本として伝わり、現在まで残っているもの。また、ある作品において現存する写本・版本の総体。伝存本。

てんぼん‐にっしょう【転凡入聖】‥シヤウ

凡人から転じて聖人になること。悪人から転じて善人になること。サントスの御作業「諸悪の淵より済度し給ひ、―の大功徳を得させ給ふ」

てん‐ま【天馬】

⇒てんば

てん‐ま【天麻】

オニノヤガラ(鬼の矢柄)の根茎を乾燥した生薬。漢方で強壮剤・鎮静剤として用いる。めまいや頭痛にも効がある。

てん‐ま【天魔】

〔仏〕十魔・四魔の一種。仏道の妨げをなす第6天の魔王のこと。天子魔。

⇒てんま‐はじゅん【天魔波旬】

てん‐ま【伝馬】

①逓送用の馬。律令制では、駅馬とは別に、各郡に5匹ずつ飼わせ、公用旅行の官人に使わせた。戦国時代以降は宿駅に備えて幕府・領主の公用に使い、江戸時代には民間の輸送にも従った。

②伝馬船てんまぶねの略。

⇒てんま‐おくり【伝馬送り】

⇒てんま‐こみ【伝馬込】

⇒てんま‐しゅいん【伝馬朱印】

⇒てんま‐じょ【伝馬所】

⇒てんま‐せん【伝馬船】

⇒てんま‐ぶね【伝馬船】

⇒てんま‐やく【伝馬役】

デンマーク【Denmark・丁抹】

北ヨーロッパの立憲王国。ユトランド半島とその東方の島々から成る。面積4万3000平方キロメートル(グリーンランド等を除く)。人口540万1千(2004)。住民はデーン人。9世紀から14世紀にかけ、海洋に進出して勢力を伸ばし、一時は北欧全域を併合。国民のほとんどは新教徒(ルター派)。首都コペンハーゲン。→ヨーロッパ(図)。

コペンハーゲン

撮影:田沼武能

⇒デンマーク‐ご【デンマーク語】

⇒デンマーク‐たいそう【デンマーク体操】

デンマーク‐ご【デンマーク語】

(Danish)デンマーク王国の公用語。デンマーク本土のほか、グリーンランド・フェロー諸島で用いられる。インド‐ヨーロッパ語族のゲルマン語派北ゲルマン語群に属する。

⇒デンマーク【Denmark・丁抹】

デンマーク‐たいそう【デンマーク体操】‥サウ

デンマーク人ニールス=ブック(Niels Bukh1880〜1950)が1920年頃大成した体操。柔軟性・強靱性・巧緻性が特徴。

⇒デンマーク【Denmark・丁抹】

てんま‐おくり【伝馬送り】

宿駅から宿駅へつぎつぎに送ること。しゅくおくり。郵伝。駅伝。

⇒てん‐ま【伝馬】

てん‐まく【天幕】

①天井にさげて飾りにする幕。

②雨露をしのぐために野天に張りおおう幕。テント。

⇒てんまく‐けむし【天幕毛虫】

てんまく‐けむし【天幕毛虫】

オビカレハの若い幼虫の俗称。多数集まって糸を綴り、天幕状の巣をつくる。ウメ・サクラ・モモ・リンゴなどの葉を食害する。

天幕毛虫

撮影:海野和男

⇒デンマーク‐ご【デンマーク語】

⇒デンマーク‐たいそう【デンマーク体操】

デンマーク‐ご【デンマーク語】

(Danish)デンマーク王国の公用語。デンマーク本土のほか、グリーンランド・フェロー諸島で用いられる。インド‐ヨーロッパ語族のゲルマン語派北ゲルマン語群に属する。

⇒デンマーク【Denmark・丁抹】

デンマーク‐たいそう【デンマーク体操】‥サウ

デンマーク人ニールス=ブック(Niels Bukh1880〜1950)が1920年頃大成した体操。柔軟性・強靱性・巧緻性が特徴。

⇒デンマーク【Denmark・丁抹】

てんま‐おくり【伝馬送り】

宿駅から宿駅へつぎつぎに送ること。しゅくおくり。郵伝。駅伝。

⇒てん‐ま【伝馬】

てん‐まく【天幕】

①天井にさげて飾りにする幕。

②雨露をしのぐために野天に張りおおう幕。テント。

⇒てんまく‐けむし【天幕毛虫】

てんまく‐けむし【天幕毛虫】

オビカレハの若い幼虫の俗称。多数集まって糸を綴り、天幕状の巣をつくる。ウメ・サクラ・モモ・リンゴなどの葉を食害する。

天幕毛虫

撮影:海野和男

⇒てん‐まく【天幕】

てんま‐こみ【伝馬込】

大形和船の中央よりやや船首寄りの、垣立かきたつの一部を取りはずせるように造った部分。ここから伝馬船を取り込む。

⇒てん‐ま【伝馬】

てんま‐じま【天満島】

大坂の天満で織り出した木綿織物。天満島木綿。胆大小心録「―の麁物そもつの上に藍染の前だれの」

てんま‐しゅいん【伝馬朱印】

戦国時代以降、街道の宿場問屋に人馬の継立つぎたてを命じた伝馬手形に捺おした、幕府や大名の朱印。また、その朱印状。

⇒てん‐ま【伝馬】

てんま‐じょ【伝馬所】

江戸時代の宿駅の問屋場。

⇒てん‐ま【伝馬】

てんま‐せん【伝馬船】

⇒てんまぶね。

⇒てん‐ま【伝馬】

てん‐まつ【顛末】

(「顛」は、いただきの意)事の初めから終りまでのありさま。事のいきさつ。一部始終。「事の―を話す」

てん‐まど【天窓】

あかりをとり、または煙を排出させるために屋根にあけた窓。あかりまど。ひきまど。

てんま‐はじゅん【天魔波旬】

(→)天魔に同じ。太平記7「―の所行かと覚えて」→波旬

⇒てん‐ま【天魔】

てんま‐ぶし【天満節】

説経節の一派。万治(1658〜1661)以前に天満八太夫が江戸で創始。享保(1716〜1736)頃まで操り芝居として流行した。

てんま‐ぶね【伝馬船】

荷物などを運送するはしけぶね。無甲板木製の小船で、幅広く、船尾は扁平。普通、艪または櫂で漕ぐ。伝馬。はしけ。

伝馬船

⇒てん‐まく【天幕】

てんま‐こみ【伝馬込】

大形和船の中央よりやや船首寄りの、垣立かきたつの一部を取りはずせるように造った部分。ここから伝馬船を取り込む。

⇒てん‐ま【伝馬】

てんま‐じま【天満島】

大坂の天満で織り出した木綿織物。天満島木綿。胆大小心録「―の麁物そもつの上に藍染の前だれの」

てんま‐しゅいん【伝馬朱印】

戦国時代以降、街道の宿場問屋に人馬の継立つぎたてを命じた伝馬手形に捺おした、幕府や大名の朱印。また、その朱印状。

⇒てん‐ま【伝馬】

てんま‐じょ【伝馬所】

江戸時代の宿駅の問屋場。

⇒てん‐ま【伝馬】

てんま‐せん【伝馬船】

⇒てんまぶね。

⇒てん‐ま【伝馬】

てん‐まつ【顛末】

(「顛」は、いただきの意)事の初めから終りまでのありさま。事のいきさつ。一部始終。「事の―を話す」

てん‐まど【天窓】

あかりをとり、または煙を排出させるために屋根にあけた窓。あかりまど。ひきまど。

てんま‐はじゅん【天魔波旬】

(→)天魔に同じ。太平記7「―の所行かと覚えて」→波旬

⇒てん‐ま【天魔】

てんま‐ぶし【天満節】

説経節の一派。万治(1658〜1661)以前に天満八太夫が江戸で創始。享保(1716〜1736)頃まで操り芝居として流行した。

てんま‐ぶね【伝馬船】

荷物などを運送するはしけぶね。無甲板木製の小船で、幅広く、船尾は扁平。普通、艪または櫂で漕ぐ。伝馬。はしけ。

伝馬船

⇒てん‐ま【伝馬】

てんま‐まつり【天満祭】

大阪の天満宮の夏祭すなわち天神祭のこと。7月25日、昔は陰暦6月。神輿みこしの川渡御とぎょを中心行事として江戸時代を通じて盛ん。天満の船祭。天満天神祭。〈[季]夏〉

てんま‐やく【伝馬役】

戦国時代以降、公用旅行者のために、人馬の継立・休泊、川越の準備などをする課役。幕府や大名が街道の各宿場に課した。

⇒てん‐ま【伝馬】

てんまん‐ぐう【天満宮】

天満天神(菅原道真)をまつった神社の宮号。北野天満宮・太宰府天満宮など全国各地にある。

てんみょう‐がま【天明釜】‥ミヤウ‥

下野国安蘇郡天明(現、栃木県佐野市天明町)から産した鉄製の茶湯釜。地紋のないものが多く、地肌に工夫をこらす。正長(1428〜1429)から天文(1532〜1555)の頃までのものを古天明、天文から慶長(1596〜1615)の頃までのものを後天明といい、蘆屋釜とともに茶人に翫賞される。「天命」「天猫」とも書く。

てんむ‐てんのう【天武天皇】‥ワウ

7世紀後半の天皇。名は天渟中原瀛真人あまのぬなはらおきのまひと、また大海人おおあま。舒明天皇の第3皇子。671年出家して吉野に隠棲、天智天皇の没後、壬申の乱(672年)に勝利し、翌年、飛鳥の浄御原宮きよみはらのみやに即位する。新たに八色姓やくさのかばねを制定、位階を改定、律令を制定、また国史の編修に着手。(在位673〜686)( 〜686)→天皇(表)

てん‐めい【天命】

①天の命令。上帝の命令。

②[中庸「天の命ずる之を性と謂う」]天によって定められた人の宿命。天運。太平記13「―にやたがひけん」。「人事を尽くして―を待つ」

③天から与えられた寿命。天寿。「―を全うする」

⇒天命を知る

てん‐めい【天明】

明けがた。夜明け。

てんめい【天明】

[書経]江戸後期、光格天皇朝の年号。安永10年4月2日(1781年4月25日)改元、天明9年1月25日(1789年2月19日)寛政に改元。

⇒てんめい‐ちょう【天明調】

⇒てんめい‐の‐ききん【天明の飢饉】

⇒てんめい‐の‐たいか【天明の大火】

でん‐めい【電命】

電報でする命令。電令。

てんめい‐かいご【転迷開悟】

〔仏〕迷いを転じて悟りを開くこと。

でんめい‐がっき【電鳴楽器】‥ガク‥

(electrophone)C.ザックスらによる楽器の分類の一つ。電子的に音を作る楽器群。電子オルガン・シンセサイザーなど。

てんめい‐ちょう【天明調】‥テウ

①天明の頃、麦水・蕪村・樗良ちょら・暁台きょうたいらによって「芭蕉に帰れ」の旗幟の下に革新された俳風。

②天明の頃、四方赤良よものあからを中心に爆発的に流行した狂歌の作風。

⇒てんめい【天明】

てんめい‐の‐ききん【天明の飢饉】

天明2〜7年に起こった大飢饉。特に同3年浅間山噴火の影響でおきた冷害による奥羽地方の飢饉は多数の餓死者を出し、このため各地に一揆・打ちこわしが起き、幕府や諸藩の支配は危機に陥った。

→文献資料[宇下人言]

⇒てんめい【天明】

てんめい‐の‐たいか【天明の大火】‥クワ

天明8年1月晦日の京都の大火。1424町が焼け、皇居・二条城なども類焼。焼失家屋3万7000。

⇒てんめい【天明】

⇒てん‐ま【伝馬】

てんま‐まつり【天満祭】

大阪の天満宮の夏祭すなわち天神祭のこと。7月25日、昔は陰暦6月。神輿みこしの川渡御とぎょを中心行事として江戸時代を通じて盛ん。天満の船祭。天満天神祭。〈[季]夏〉

てんま‐やく【伝馬役】

戦国時代以降、公用旅行者のために、人馬の継立・休泊、川越の準備などをする課役。幕府や大名が街道の各宿場に課した。

⇒てん‐ま【伝馬】

てんまん‐ぐう【天満宮】

天満天神(菅原道真)をまつった神社の宮号。北野天満宮・太宰府天満宮など全国各地にある。

てんみょう‐がま【天明釜】‥ミヤウ‥

下野国安蘇郡天明(現、栃木県佐野市天明町)から産した鉄製の茶湯釜。地紋のないものが多く、地肌に工夫をこらす。正長(1428〜1429)から天文(1532〜1555)の頃までのものを古天明、天文から慶長(1596〜1615)の頃までのものを後天明といい、蘆屋釜とともに茶人に翫賞される。「天命」「天猫」とも書く。

てんむ‐てんのう【天武天皇】‥ワウ

7世紀後半の天皇。名は天渟中原瀛真人あまのぬなはらおきのまひと、また大海人おおあま。舒明天皇の第3皇子。671年出家して吉野に隠棲、天智天皇の没後、壬申の乱(672年)に勝利し、翌年、飛鳥の浄御原宮きよみはらのみやに即位する。新たに八色姓やくさのかばねを制定、位階を改定、律令を制定、また国史の編修に着手。(在位673〜686)( 〜686)→天皇(表)

てん‐めい【天命】

①天の命令。上帝の命令。

②[中庸「天の命ずる之を性と謂う」]天によって定められた人の宿命。天運。太平記13「―にやたがひけん」。「人事を尽くして―を待つ」

③天から与えられた寿命。天寿。「―を全うする」

⇒天命を知る

てん‐めい【天明】

明けがた。夜明け。

てんめい【天明】

[書経]江戸後期、光格天皇朝の年号。安永10年4月2日(1781年4月25日)改元、天明9年1月25日(1789年2月19日)寛政に改元。

⇒てんめい‐ちょう【天明調】

⇒てんめい‐の‐ききん【天明の飢饉】

⇒てんめい‐の‐たいか【天明の大火】

でん‐めい【電命】

電報でする命令。電令。

てんめい‐かいご【転迷開悟】

〔仏〕迷いを転じて悟りを開くこと。

でんめい‐がっき【電鳴楽器】‥ガク‥

(electrophone)C.ザックスらによる楽器の分類の一つ。電子的に音を作る楽器群。電子オルガン・シンセサイザーなど。

てんめい‐ちょう【天明調】‥テウ

①天明の頃、麦水・蕪村・樗良ちょら・暁台きょうたいらによって「芭蕉に帰れ」の旗幟の下に革新された俳風。

②天明の頃、四方赤良よものあからを中心に爆発的に流行した狂歌の作風。

⇒てんめい【天明】

てんめい‐の‐ききん【天明の飢饉】

天明2〜7年に起こった大飢饉。特に同3年浅間山噴火の影響でおきた冷害による奥羽地方の飢饉は多数の餓死者を出し、このため各地に一揆・打ちこわしが起き、幕府や諸藩の支配は危機に陥った。

→文献資料[宇下人言]

⇒てんめい【天明】

てんめい‐の‐たいか【天明の大火】‥クワ

天明8年1月晦日の京都の大火。1424町が焼け、皇居・二条城なども類焼。焼失家屋3万7000。

⇒てんめい【天明】

⇒てんぽう【天保】

てんぼう‐しゃ【展望車】‥バウ‥

進行中、特に沿線の景色を展望できるようにした旅客車。

⇒てん‐ぼう【展望】

てんぽう‐すいこでん【天保水滸伝】

天保〜弘化年間、下総一帯で争闘した、笹川の繁蔵や浪人平手造酒ひらてみきらと飯岡の助五郎らによる事件に取材した実録や講談・浪曲の題名。

⇒てんぽう【天保】

てんぽう‐せん【天保銭】

①天保通宝の俗称。天保6年(1835)以降鋳造した楕円形の銅銭。裏面には「当百」の文字を記す。1枚を100文(実際には80文)に通用したが、明治以後は8厘となり、明治24年(1891)廃止。当百銭。百文銭。田山花袋、東京の三十年「あの小僧、寒いのに可哀相だ。―でも呉れてやれ」

天保銭

⇒てんぽう【天保】

てんぼう‐しゃ【展望車】‥バウ‥

進行中、特に沿線の景色を展望できるようにした旅客車。

⇒てん‐ぼう【展望】

てんぽう‐すいこでん【天保水滸伝】

天保〜弘化年間、下総一帯で争闘した、笹川の繁蔵や浪人平手造酒ひらてみきらと飯岡の助五郎らによる事件に取材した実録や講談・浪曲の題名。

⇒てんぽう【天保】

てんぽう‐せん【天保銭】

①天保通宝の俗称。天保6年(1835)以降鋳造した楕円形の銅銭。裏面には「当百」の文字を記す。1枚を100文(実際には80文)に通用したが、明治以後は8厘となり、明治24年(1891)廃止。当百銭。百文銭。田山花袋、東京の三十年「あの小僧、寒いのに可哀相だ。―でも呉れてやれ」

天保銭

②(1銭に満たない意から)時勢におくれた人や知恵の足りない人をあざけっていう語。

③旧陸軍大学校卒業の軍人が胸につけた徽章の俗称。形が1に似るからいう。

⇒てんぽう【天保】

てん‐ほうそう【天疱瘡】‥ハウサウ

全身の皮膚に大小さまざまの水疱を生じ、血清中に表皮間物質に対する自己抗体が証明される疾患。水疱は表面の膜がうすく破れやすく糜爛びらん状になる。尋常性・増殖性・落葉性・紅斑性の各型があり、治りにくい。中年以上の男女に好発。

でんぼう‐そうじょう【伝法相承】‥ボフサウ‥

伝えられた法をうけつぐこと。

⇒でん‐ぼう【伝法】

てんぼう‐だい【展望台】‥バウ‥

周囲をよく見渡すことのできる高台。また、景色を眺めるための高い建物。見晴らし台。

⇒てん‐ぼう【展望】

てんぽう‐つうほう【天保通宝】

(→)天保銭1の正式名称。

⇒てんぽう【天保】

てんぽう‐の‐かいかく【天保の改革】

天保12〜14年、老中水野忠邦が行なった幕府の改革政治。勤倹を旨とし、風俗を矯正し、株仲間を解散、物価値下げを命じ、人返し令を発し、また江戸・大坂十里四方上知令あげちれいを発するなど、幕政再建に努めたが、強権的な政治手法が大名などの反発を招き、忠邦は失脚した。江戸幕府三大改革の一つ。

→文献資料[株仲間解散令]

⇒てんぽう【天保】

てんぽう‐の‐ききん【天保の飢饉】

天保4〜7年、長雨・洪水・冷害によって起こった全国的な飢饉。米価が暴騰し、餓死する者が多く、幕府の救済した者は前後70万余人に及び、また、一揆・打ちこわしが各地に発生して幕藩体制の衰退が進んだ。

⇒てんぽう【天保】

でんぼう‐はだ【伝法肌】‥ボフ‥

①粗暴な気質。

②いさみはだ。

⇒でん‐ぼう【伝法】

てん‐ぼうりん【転法輪】‥ボフ‥

仏が教え(法)を説くこと。仏の教えが一切の煩悩や邪説を破ることを、転輪王が輪宝を転じて一切の敵を破砕するのにたとえる。

⇒てんぼうりん‐どう【転法輪堂】

てんぽうりんしょう【転法輪鈔】‥ポフ‥セウ

釈門秘鑰しゃくもんひやくの体裁に習い、鎌倉時代に聖覚せいかくが編纂したとされる唱導資料。経釈から表白ひょうびゃくまで膨大な資料の集成書。

てんぼうりん‐どう【転法輪堂】‥ボフ‥ダウ

仏祖の法を説く堂。法堂。講堂。

⇒てん‐ぼうりん【転法輪】

てんぽう‐れき【天保暦】

江戸幕府が施行した日本最後の太陰太陽暦。天保13年(1842)に作成され、弘化1年(1844)から明治5年(1872)に太陽暦が採用されるまで使われた。→暦法(表)。

⇒てんぽう【天保】

てんぽう‐ろっかせん【天保六花撰】‥ロククワ‥

松林伯円の講談の題名。河内山こうちやま宗春・直侍なおざむらい・遊女三千歳みちとせ・暗闇の丑松らが登場。歌舞伎脚本などにも脚色。→河内山

⇒てんぽう【天保】

テン‐ホー【天和】

(中国語)マージャンの役満貫やくマンガンの一つ。荘家(親)が、初めに配られた14枚の牌パイでそのまま和了ホーラしたもの。

でんぼ‐がくし【でんぼ隠し】

(「でんぼ」は「てんぼう(手棒)」)(→)「すりこぎかくし」に同じ。

てん‐ぽこり【貂誇り】

(テンボコリとも。「鼬いたちの無き間の貂誇り」の略)自分よりすぐれたもののいない所で、自分の才能をほこること。転じて、大騒ぎをすること。洒落本、虚実柳巷方言「打やりておく放蕩客もうさはらしの―」

てんぽ‐ざけ【てんぽ酒】

むやみと酒を飲む飲み方。やけ酒。歌舞伎、傾城壬生大念仏「色もなふ飲むを―」

⇒てんぽ

テンポシュブング【Temposchwung ドイツ】

スキーで、制動を加えずに高速度のまま回転する技術。

てんぽ‐の‐かわ【てんぽの皮】‥カハ

(「皮」はただ添えた語)(→)「てんぽ」に同じ。

⇒てんぽ

てんぽ‐ばいしょう【填補賠償】‥シヤウ

履行不能となった給付に代わるべき損害賠償。

⇒てん‐ぽ【填補】

テンポラリー【temporary】

一時的。臨時の。「―‐ワーカー」

テンポ‐ルバート【tempo rubato イタリア】

(盗まれた時間の意)音楽演奏において、全体のテンポを崩さずに、個々の音符の長さをわずかに伸び縮みさせる技巧。

⇒テンポ【tempo イタリア】

てん‐ぽん【点本】

仮名・ヲコト点・返り点など訓点を付してある本。訓点本。付点本。加点本。↔無点本

でん‐ぽん【伝本】

写本または版本として伝わり、現在まで残っているもの。また、ある作品において現存する写本・版本の総体。伝存本。

てんぼん‐にっしょう【転凡入聖】‥シヤウ

凡人から転じて聖人になること。悪人から転じて善人になること。サントスの御作業「諸悪の淵より済度し給ひ、―の大功徳を得させ給ふ」

てん‐ま【天馬】

⇒てんば

てん‐ま【天麻】

オニノヤガラ(鬼の矢柄)の根茎を乾燥した生薬。漢方で強壮剤・鎮静剤として用いる。めまいや頭痛にも効がある。

てん‐ま【天魔】

〔仏〕十魔・四魔の一種。仏道の妨げをなす第6天の魔王のこと。天子魔。

⇒てんま‐はじゅん【天魔波旬】

てん‐ま【伝馬】

①逓送用の馬。律令制では、駅馬とは別に、各郡に5匹ずつ飼わせ、公用旅行の官人に使わせた。戦国時代以降は宿駅に備えて幕府・領主の公用に使い、江戸時代には民間の輸送にも従った。

②伝馬船てんまぶねの略。

⇒てんま‐おくり【伝馬送り】

⇒てんま‐こみ【伝馬込】

⇒てんま‐しゅいん【伝馬朱印】

⇒てんま‐じょ【伝馬所】

⇒てんま‐せん【伝馬船】

⇒てんま‐ぶね【伝馬船】

⇒てんま‐やく【伝馬役】

デンマーク【Denmark・丁抹】

北ヨーロッパの立憲王国。ユトランド半島とその東方の島々から成る。面積4万3000平方キロメートル(グリーンランド等を除く)。人口540万1千(2004)。住民はデーン人。9世紀から14世紀にかけ、海洋に進出して勢力を伸ばし、一時は北欧全域を併合。国民のほとんどは新教徒(ルター派)。首都コペンハーゲン。→ヨーロッパ(図)。

コペンハーゲン

撮影:田沼武能

②(1銭に満たない意から)時勢におくれた人や知恵の足りない人をあざけっていう語。

③旧陸軍大学校卒業の軍人が胸につけた徽章の俗称。形が1に似るからいう。

⇒てんぽう【天保】

てん‐ほうそう【天疱瘡】‥ハウサウ

全身の皮膚に大小さまざまの水疱を生じ、血清中に表皮間物質に対する自己抗体が証明される疾患。水疱は表面の膜がうすく破れやすく糜爛びらん状になる。尋常性・増殖性・落葉性・紅斑性の各型があり、治りにくい。中年以上の男女に好発。

でんぼう‐そうじょう【伝法相承】‥ボフサウ‥

伝えられた法をうけつぐこと。

⇒でん‐ぼう【伝法】

てんぼう‐だい【展望台】‥バウ‥

周囲をよく見渡すことのできる高台。また、景色を眺めるための高い建物。見晴らし台。

⇒てん‐ぼう【展望】

てんぽう‐つうほう【天保通宝】

(→)天保銭1の正式名称。

⇒てんぽう【天保】

てんぽう‐の‐かいかく【天保の改革】

天保12〜14年、老中水野忠邦が行なった幕府の改革政治。勤倹を旨とし、風俗を矯正し、株仲間を解散、物価値下げを命じ、人返し令を発し、また江戸・大坂十里四方上知令あげちれいを発するなど、幕政再建に努めたが、強権的な政治手法が大名などの反発を招き、忠邦は失脚した。江戸幕府三大改革の一つ。

→文献資料[株仲間解散令]

⇒てんぽう【天保】

てんぽう‐の‐ききん【天保の飢饉】

天保4〜7年、長雨・洪水・冷害によって起こった全国的な飢饉。米価が暴騰し、餓死する者が多く、幕府の救済した者は前後70万余人に及び、また、一揆・打ちこわしが各地に発生して幕藩体制の衰退が進んだ。

⇒てんぽう【天保】

でんぼう‐はだ【伝法肌】‥ボフ‥

①粗暴な気質。

②いさみはだ。

⇒でん‐ぼう【伝法】

てん‐ぼうりん【転法輪】‥ボフ‥

仏が教え(法)を説くこと。仏の教えが一切の煩悩や邪説を破ることを、転輪王が輪宝を転じて一切の敵を破砕するのにたとえる。

⇒てんぼうりん‐どう【転法輪堂】

てんぽうりんしょう【転法輪鈔】‥ポフ‥セウ

釈門秘鑰しゃくもんひやくの体裁に習い、鎌倉時代に聖覚せいかくが編纂したとされる唱導資料。経釈から表白ひょうびゃくまで膨大な資料の集成書。

てんぼうりん‐どう【転法輪堂】‥ボフ‥ダウ

仏祖の法を説く堂。法堂。講堂。

⇒てん‐ぼうりん【転法輪】

てんぽう‐れき【天保暦】

江戸幕府が施行した日本最後の太陰太陽暦。天保13年(1842)に作成され、弘化1年(1844)から明治5年(1872)に太陽暦が採用されるまで使われた。→暦法(表)。

⇒てんぽう【天保】

てんぽう‐ろっかせん【天保六花撰】‥ロククワ‥

松林伯円の講談の題名。河内山こうちやま宗春・直侍なおざむらい・遊女三千歳みちとせ・暗闇の丑松らが登場。歌舞伎脚本などにも脚色。→河内山

⇒てんぽう【天保】

テン‐ホー【天和】

(中国語)マージャンの役満貫やくマンガンの一つ。荘家(親)が、初めに配られた14枚の牌パイでそのまま和了ホーラしたもの。

でんぼ‐がくし【でんぼ隠し】

(「でんぼ」は「てんぼう(手棒)」)(→)「すりこぎかくし」に同じ。

てん‐ぽこり【貂誇り】

(テンボコリとも。「鼬いたちの無き間の貂誇り」の略)自分よりすぐれたもののいない所で、自分の才能をほこること。転じて、大騒ぎをすること。洒落本、虚実柳巷方言「打やりておく放蕩客もうさはらしの―」

てんぽ‐ざけ【てんぽ酒】

むやみと酒を飲む飲み方。やけ酒。歌舞伎、傾城壬生大念仏「色もなふ飲むを―」

⇒てんぽ

テンポシュブング【Temposchwung ドイツ】

スキーで、制動を加えずに高速度のまま回転する技術。

てんぽ‐の‐かわ【てんぽの皮】‥カハ

(「皮」はただ添えた語)(→)「てんぽ」に同じ。

⇒てんぽ

てんぽ‐ばいしょう【填補賠償】‥シヤウ

履行不能となった給付に代わるべき損害賠償。

⇒てん‐ぽ【填補】

テンポラリー【temporary】

一時的。臨時の。「―‐ワーカー」

テンポ‐ルバート【tempo rubato イタリア】

(盗まれた時間の意)音楽演奏において、全体のテンポを崩さずに、個々の音符の長さをわずかに伸び縮みさせる技巧。

⇒テンポ【tempo イタリア】

てん‐ぽん【点本】

仮名・ヲコト点・返り点など訓点を付してある本。訓点本。付点本。加点本。↔無点本

でん‐ぽん【伝本】

写本または版本として伝わり、現在まで残っているもの。また、ある作品において現存する写本・版本の総体。伝存本。

てんぼん‐にっしょう【転凡入聖】‥シヤウ

凡人から転じて聖人になること。悪人から転じて善人になること。サントスの御作業「諸悪の淵より済度し給ひ、―の大功徳を得させ給ふ」

てん‐ま【天馬】

⇒てんば

てん‐ま【天麻】

オニノヤガラ(鬼の矢柄)の根茎を乾燥した生薬。漢方で強壮剤・鎮静剤として用いる。めまいや頭痛にも効がある。

てん‐ま【天魔】

〔仏〕十魔・四魔の一種。仏道の妨げをなす第6天の魔王のこと。天子魔。

⇒てんま‐はじゅん【天魔波旬】

てん‐ま【伝馬】

①逓送用の馬。律令制では、駅馬とは別に、各郡に5匹ずつ飼わせ、公用旅行の官人に使わせた。戦国時代以降は宿駅に備えて幕府・領主の公用に使い、江戸時代には民間の輸送にも従った。

②伝馬船てんまぶねの略。

⇒てんま‐おくり【伝馬送り】

⇒てんま‐こみ【伝馬込】

⇒てんま‐しゅいん【伝馬朱印】

⇒てんま‐じょ【伝馬所】

⇒てんま‐せん【伝馬船】

⇒てんま‐ぶね【伝馬船】

⇒てんま‐やく【伝馬役】

デンマーク【Denmark・丁抹】

北ヨーロッパの立憲王国。ユトランド半島とその東方の島々から成る。面積4万3000平方キロメートル(グリーンランド等を除く)。人口540万1千(2004)。住民はデーン人。9世紀から14世紀にかけ、海洋に進出して勢力を伸ばし、一時は北欧全域を併合。国民のほとんどは新教徒(ルター派)。首都コペンハーゲン。→ヨーロッパ(図)。

コペンハーゲン

撮影:田沼武能

⇒デンマーク‐ご【デンマーク語】

⇒デンマーク‐たいそう【デンマーク体操】

デンマーク‐ご【デンマーク語】

(Danish)デンマーク王国の公用語。デンマーク本土のほか、グリーンランド・フェロー諸島で用いられる。インド‐ヨーロッパ語族のゲルマン語派北ゲルマン語群に属する。

⇒デンマーク【Denmark・丁抹】

デンマーク‐たいそう【デンマーク体操】‥サウ

デンマーク人ニールス=ブック(Niels Bukh1880〜1950)が1920年頃大成した体操。柔軟性・強靱性・巧緻性が特徴。

⇒デンマーク【Denmark・丁抹】

てんま‐おくり【伝馬送り】

宿駅から宿駅へつぎつぎに送ること。しゅくおくり。郵伝。駅伝。

⇒てん‐ま【伝馬】

てん‐まく【天幕】

①天井にさげて飾りにする幕。

②雨露をしのぐために野天に張りおおう幕。テント。

⇒てんまく‐けむし【天幕毛虫】

てんまく‐けむし【天幕毛虫】

オビカレハの若い幼虫の俗称。多数集まって糸を綴り、天幕状の巣をつくる。ウメ・サクラ・モモ・リンゴなどの葉を食害する。

天幕毛虫

撮影:海野和男

⇒デンマーク‐ご【デンマーク語】

⇒デンマーク‐たいそう【デンマーク体操】

デンマーク‐ご【デンマーク語】

(Danish)デンマーク王国の公用語。デンマーク本土のほか、グリーンランド・フェロー諸島で用いられる。インド‐ヨーロッパ語族のゲルマン語派北ゲルマン語群に属する。

⇒デンマーク【Denmark・丁抹】

デンマーク‐たいそう【デンマーク体操】‥サウ

デンマーク人ニールス=ブック(Niels Bukh1880〜1950)が1920年頃大成した体操。柔軟性・強靱性・巧緻性が特徴。

⇒デンマーク【Denmark・丁抹】

てんま‐おくり【伝馬送り】

宿駅から宿駅へつぎつぎに送ること。しゅくおくり。郵伝。駅伝。

⇒てん‐ま【伝馬】

てん‐まく【天幕】

①天井にさげて飾りにする幕。

②雨露をしのぐために野天に張りおおう幕。テント。

⇒てんまく‐けむし【天幕毛虫】

てんまく‐けむし【天幕毛虫】

オビカレハの若い幼虫の俗称。多数集まって糸を綴り、天幕状の巣をつくる。ウメ・サクラ・モモ・リンゴなどの葉を食害する。

天幕毛虫

撮影:海野和男

⇒てん‐まく【天幕】

てんま‐こみ【伝馬込】

大形和船の中央よりやや船首寄りの、垣立かきたつの一部を取りはずせるように造った部分。ここから伝馬船を取り込む。

⇒てん‐ま【伝馬】

てんま‐じま【天満島】

大坂の天満で織り出した木綿織物。天満島木綿。胆大小心録「―の麁物そもつの上に藍染の前だれの」

てんま‐しゅいん【伝馬朱印】

戦国時代以降、街道の宿場問屋に人馬の継立つぎたてを命じた伝馬手形に捺おした、幕府や大名の朱印。また、その朱印状。

⇒てん‐ま【伝馬】

てんま‐じょ【伝馬所】

江戸時代の宿駅の問屋場。

⇒てん‐ま【伝馬】

てんま‐せん【伝馬船】

⇒てんまぶね。

⇒てん‐ま【伝馬】

てん‐まつ【顛末】

(「顛」は、いただきの意)事の初めから終りまでのありさま。事のいきさつ。一部始終。「事の―を話す」

てん‐まど【天窓】

あかりをとり、または煙を排出させるために屋根にあけた窓。あかりまど。ひきまど。

てんま‐はじゅん【天魔波旬】

(→)天魔に同じ。太平記7「―の所行かと覚えて」→波旬

⇒てん‐ま【天魔】

てんま‐ぶし【天満節】

説経節の一派。万治(1658〜1661)以前に天満八太夫が江戸で創始。享保(1716〜1736)頃まで操り芝居として流行した。

てんま‐ぶね【伝馬船】

荷物などを運送するはしけぶね。無甲板木製の小船で、幅広く、船尾は扁平。普通、艪または櫂で漕ぐ。伝馬。はしけ。

伝馬船

⇒てん‐まく【天幕】

てんま‐こみ【伝馬込】

大形和船の中央よりやや船首寄りの、垣立かきたつの一部を取りはずせるように造った部分。ここから伝馬船を取り込む。

⇒てん‐ま【伝馬】

てんま‐じま【天満島】

大坂の天満で織り出した木綿織物。天満島木綿。胆大小心録「―の麁物そもつの上に藍染の前だれの」

てんま‐しゅいん【伝馬朱印】

戦国時代以降、街道の宿場問屋に人馬の継立つぎたてを命じた伝馬手形に捺おした、幕府や大名の朱印。また、その朱印状。

⇒てん‐ま【伝馬】

てんま‐じょ【伝馬所】

江戸時代の宿駅の問屋場。

⇒てん‐ま【伝馬】

てんま‐せん【伝馬船】

⇒てんまぶね。

⇒てん‐ま【伝馬】

てん‐まつ【顛末】

(「顛」は、いただきの意)事の初めから終りまでのありさま。事のいきさつ。一部始終。「事の―を話す」

てん‐まど【天窓】

あかりをとり、または煙を排出させるために屋根にあけた窓。あかりまど。ひきまど。

てんま‐はじゅん【天魔波旬】

(→)天魔に同じ。太平記7「―の所行かと覚えて」→波旬

⇒てん‐ま【天魔】

てんま‐ぶし【天満節】

説経節の一派。万治(1658〜1661)以前に天満八太夫が江戸で創始。享保(1716〜1736)頃まで操り芝居として流行した。

てんま‐ぶね【伝馬船】

荷物などを運送するはしけぶね。無甲板木製の小船で、幅広く、船尾は扁平。普通、艪または櫂で漕ぐ。伝馬。はしけ。

伝馬船

⇒てん‐ま【伝馬】

てんま‐まつり【天満祭】

大阪の天満宮の夏祭すなわち天神祭のこと。7月25日、昔は陰暦6月。神輿みこしの川渡御とぎょを中心行事として江戸時代を通じて盛ん。天満の船祭。天満天神祭。〈[季]夏〉

てんま‐やく【伝馬役】

戦国時代以降、公用旅行者のために、人馬の継立・休泊、川越の準備などをする課役。幕府や大名が街道の各宿場に課した。

⇒てん‐ま【伝馬】

てんまん‐ぐう【天満宮】

天満天神(菅原道真)をまつった神社の宮号。北野天満宮・太宰府天満宮など全国各地にある。

てんみょう‐がま【天明釜】‥ミヤウ‥

下野国安蘇郡天明(現、栃木県佐野市天明町)から産した鉄製の茶湯釜。地紋のないものが多く、地肌に工夫をこらす。正長(1428〜1429)から天文(1532〜1555)の頃までのものを古天明、天文から慶長(1596〜1615)の頃までのものを後天明といい、蘆屋釜とともに茶人に翫賞される。「天命」「天猫」とも書く。

てんむ‐てんのう【天武天皇】‥ワウ

7世紀後半の天皇。名は天渟中原瀛真人あまのぬなはらおきのまひと、また大海人おおあま。舒明天皇の第3皇子。671年出家して吉野に隠棲、天智天皇の没後、壬申の乱(672年)に勝利し、翌年、飛鳥の浄御原宮きよみはらのみやに即位する。新たに八色姓やくさのかばねを制定、位階を改定、律令を制定、また国史の編修に着手。(在位673〜686)( 〜686)→天皇(表)

てん‐めい【天命】

①天の命令。上帝の命令。

②[中庸「天の命ずる之を性と謂う」]天によって定められた人の宿命。天運。太平記13「―にやたがひけん」。「人事を尽くして―を待つ」

③天から与えられた寿命。天寿。「―を全うする」

⇒天命を知る

てん‐めい【天明】

明けがた。夜明け。

てんめい【天明】

[書経]江戸後期、光格天皇朝の年号。安永10年4月2日(1781年4月25日)改元、天明9年1月25日(1789年2月19日)寛政に改元。

⇒てんめい‐ちょう【天明調】

⇒てんめい‐の‐ききん【天明の飢饉】

⇒てんめい‐の‐たいか【天明の大火】

でん‐めい【電命】

電報でする命令。電令。

てんめい‐かいご【転迷開悟】

〔仏〕迷いを転じて悟りを開くこと。

でんめい‐がっき【電鳴楽器】‥ガク‥

(electrophone)C.ザックスらによる楽器の分類の一つ。電子的に音を作る楽器群。電子オルガン・シンセサイザーなど。

てんめい‐ちょう【天明調】‥テウ

①天明の頃、麦水・蕪村・樗良ちょら・暁台きょうたいらによって「芭蕉に帰れ」の旗幟の下に革新された俳風。

②天明の頃、四方赤良よものあからを中心に爆発的に流行した狂歌の作風。

⇒てんめい【天明】

てんめい‐の‐ききん【天明の飢饉】

天明2〜7年に起こった大飢饉。特に同3年浅間山噴火の影響でおきた冷害による奥羽地方の飢饉は多数の餓死者を出し、このため各地に一揆・打ちこわしが起き、幕府や諸藩の支配は危機に陥った。

→文献資料[宇下人言]

⇒てんめい【天明】

てんめい‐の‐たいか【天明の大火】‥クワ

天明8年1月晦日の京都の大火。1424町が焼け、皇居・二条城なども類焼。焼失家屋3万7000。

⇒てんめい【天明】

⇒てん‐ま【伝馬】

てんま‐まつり【天満祭】

大阪の天満宮の夏祭すなわち天神祭のこと。7月25日、昔は陰暦6月。神輿みこしの川渡御とぎょを中心行事として江戸時代を通じて盛ん。天満の船祭。天満天神祭。〈[季]夏〉

てんま‐やく【伝馬役】

戦国時代以降、公用旅行者のために、人馬の継立・休泊、川越の準備などをする課役。幕府や大名が街道の各宿場に課した。

⇒てん‐ま【伝馬】

てんまん‐ぐう【天満宮】

天満天神(菅原道真)をまつった神社の宮号。北野天満宮・太宰府天満宮など全国各地にある。

てんみょう‐がま【天明釜】‥ミヤウ‥

下野国安蘇郡天明(現、栃木県佐野市天明町)から産した鉄製の茶湯釜。地紋のないものが多く、地肌に工夫をこらす。正長(1428〜1429)から天文(1532〜1555)の頃までのものを古天明、天文から慶長(1596〜1615)の頃までのものを後天明といい、蘆屋釜とともに茶人に翫賞される。「天命」「天猫」とも書く。

てんむ‐てんのう【天武天皇】‥ワウ

7世紀後半の天皇。名は天渟中原瀛真人あまのぬなはらおきのまひと、また大海人おおあま。舒明天皇の第3皇子。671年出家して吉野に隠棲、天智天皇の没後、壬申の乱(672年)に勝利し、翌年、飛鳥の浄御原宮きよみはらのみやに即位する。新たに八色姓やくさのかばねを制定、位階を改定、律令を制定、また国史の編修に着手。(在位673〜686)( 〜686)→天皇(表)

てん‐めい【天命】

①天の命令。上帝の命令。

②[中庸「天の命ずる之を性と謂う」]天によって定められた人の宿命。天運。太平記13「―にやたがひけん」。「人事を尽くして―を待つ」

③天から与えられた寿命。天寿。「―を全うする」

⇒天命を知る

てん‐めい【天明】

明けがた。夜明け。

てんめい【天明】

[書経]江戸後期、光格天皇朝の年号。安永10年4月2日(1781年4月25日)改元、天明9年1月25日(1789年2月19日)寛政に改元。

⇒てんめい‐ちょう【天明調】

⇒てんめい‐の‐ききん【天明の飢饉】

⇒てんめい‐の‐たいか【天明の大火】

でん‐めい【電命】

電報でする命令。電令。

てんめい‐かいご【転迷開悟】

〔仏〕迷いを転じて悟りを開くこと。

でんめい‐がっき【電鳴楽器】‥ガク‥

(electrophone)C.ザックスらによる楽器の分類の一つ。電子的に音を作る楽器群。電子オルガン・シンセサイザーなど。

てんめい‐ちょう【天明調】‥テウ

①天明の頃、麦水・蕪村・樗良ちょら・暁台きょうたいらによって「芭蕉に帰れ」の旗幟の下に革新された俳風。

②天明の頃、四方赤良よものあからを中心に爆発的に流行した狂歌の作風。

⇒てんめい【天明】

てんめい‐の‐ききん【天明の飢饉】

天明2〜7年に起こった大飢饉。特に同3年浅間山噴火の影響でおきた冷害による奥羽地方の飢饉は多数の餓死者を出し、このため各地に一揆・打ちこわしが起き、幕府や諸藩の支配は危機に陥った。

→文献資料[宇下人言]

⇒てんめい【天明】

てんめい‐の‐たいか【天明の大火】‥クワ

天明8年1月晦日の京都の大火。1424町が焼け、皇居・二条城なども類焼。焼失家屋3万7000。

⇒てんめい【天明】

てんびん‐ぼう【天秤棒】‥バウ🔗⭐🔉

てんびん‐ぼう【天秤棒】‥バウ

両端に荷をかけ中央を肩に当ててになう棒。おうご。

⇒てん‐びん【天秤】

広辞苑に「天秤」で始まるの検索結果 1-6。