複数辞典一括検索+![]()

![]()

お【小】ヲ🔗⭐🔉

お【小】ヲ

〔接頭〕

①「細かい」「小さい」の意を表す。「―舟」「―川」

②物を親しんでやさしくいう。「―琴」「―里」

③「すこし」「いささか」の意を表す。「―止みなく降る」「―暗い」

おうき【小右記】ヲ‥🔗⭐🔉

おうき【小右記】ヲ‥

⇒しょうゆうき

おうす‐の‐みこと【小碓命】ヲ‥🔗⭐🔉

おうす‐の‐みこと【小碓命】ヲ‥

日本武尊やまとたけるのみことの名。

お‐ぐら・い【小暗い】ヲ‥🔗⭐🔉

お‐ぐら・い【小暗い】ヲ‥

〔形〕[文]をぐら・し(ク)

少し暗い。何となくうすぐらい。ほのぐらい。「こぐらい」とも。源氏物語宿木「山のかた―・く、なにのあやめもみえぬに」

おしお‐やま【小塩山】ヲシホ‥🔗⭐🔉

おしお‐やま【小塩山】ヲシホ‥

京都市西京区大原野にある大原山の別名。(歌枕)

こ【小】🔗⭐🔉

こ【小】

〔接頭〕

体言・形容詞などの上に付く。

①物の形・数量の小さい意を表す。万葉集4「佐保河の―石践ふみ渡り」。万葉集11「―菅の笠をきずて来にけり」。源氏物語松風「―鷹」。源氏物語若紫「―柴」。「―島」「―船」「―人数」

②事物の程度の少ない意を表す。万葉集11「―雨雰ふりしきしくしく思ほゆ」。「―太り」

③年が若い。幼い。枕草子300「陰陽師のもとなる―わらはべこそ」。「―犬」

④数量が足りないが、ややそれに近い意を表す。浮世床初「半年か―半年ゐる内には」。「―一里」「―一時間」

⑤半分の意を表す。「―半斤」「小半こなから」

⑥いうにいわれない、何となく、の意を表す。また、その状態を憎む意を表す。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「定めしゆふべ平様と手を引き合うてでござんせう。―にくいことや」。「―ぎれい」「―ざっぱり」「―ぎたない」「―うるさい」

⑦軽んじあなどる意を表す。日葡辞書「コセガレ」。歌舞伎、三十石艠始さんじっこくよふねのはじまり「―ざかしい青蠅めら」。浮世草子、御前義経記「―童わっぱなみの草履をつかみ」。「―利口」「―役人」

⑧(体の部分を表す語に付いて)その動作を軽く行う意を表す。「―耳にはさむ」「―腰を屈める」

⑨語調を整える。「夕焼け―焼け」「おお寒―寒」

こ‐あおい【小葵】‥アフヒ🔗⭐🔉

こ‐あおい【小葵】‥アフヒ

①〔植〕(→)ゼニアオイの異称。

②唐花からはな唐草からくさ文様の一種で花がゼニアオイに似るもの。天皇・東宮の下襲したがさね・衵あこめ・半臂はんぴ・直衣のうしなどに用いた。

小葵

こ‐あゆ【小鮎】🔗⭐🔉

こ‐あゆ【小鮎】

①鮎の幼魚。3〜4月ごろ、川をさかのぼる。〈[季]春〉

②湖中に陸封され、成魚の体形とならず小形のまま成熟した鮎。河川に放流すると普通の大きさの鮎となる。

こ‐あんどの【小安殿】🔗⭐🔉

こ‐あんどの【小安殿】

⇒こやすみどの

こ‐いき【小意気・小粋】🔗⭐🔉

こ‐いき【小意気・小粋】

①(「―すぎる」の形で)生意気なこと。浄瑠璃、曾我虎が磨「愛敬のない―すぎた旦那ぶつた顔付き」

②ちょっと粋いきなこと。何となく粋なこと。ちょっとしゃれていること。浮世床初「友達の女房は―であだで」。「―に踊る」「―な身なり」

こいそ【小磯】🔗⭐🔉

こいそ【小磯】

姓氏の一つ。

⇒こいそ‐くにあき【小磯国昭】

⇒こいそ‐りょうへい【小磯良平】

こいそ‐くにあき【小磯国昭】🔗⭐🔉

こいそ‐くにあき【小磯国昭】

軍人・政治家。陸軍大将。宇都宮生れ。三月事件に関与。拓務大臣・朝鮮総督。太平洋戦争末期の首相。敗戦後、A級戦犯で終身禁錮刑。(1880〜1950)

⇒こいそ【小磯】

こいそ‐りょうへい【小磯良平】‥リヤウ‥🔗⭐🔉

こいそ‐りょうへい【小磯良平】‥リヤウ‥

洋画家。神戸生れ。東京美術学校卒。新制作派協会結成。人物画で知られる。作「斉唱」など。文化勲章。(1903〜1988)

⇒こいそ【小磯】

こ‐いち【小一】🔗⭐🔉

こ‐いち【小一】

劇場で最前列の見物席。舞台のすぐ下の平土間ひらどまの一列。あまおち。かぶりつき。

こいちじょう‐どの【小一条殿】‥デウ‥🔗⭐🔉

こいちじょう‐どの【小一条殿】‥デウ‥

清和天皇の生誕の殿舎。のち東一条殿と併せて花山院となる。跡は今の京都御苑内。

こいな‐はんべえ【小稲半兵衛・小雛半兵衛・小いな半兵衛】‥ヱ🔗⭐🔉

こいな‐はんべえ【小稲半兵衛・小雛半兵衛・小いな半兵衛】‥ヱ

浄瑠璃・歌舞伎などの男女の登場人物、および二人を主人公とする作品群の通称。宝永(1704〜1711)頃、大津柴屋町の芸子小稲と稲野屋半兵衛が唐崎の松のほとりで情死したという巷説に基づく。一中節「唐崎心中」が最も古く、浄瑠璃「小いな半兵衛廓色上さとのいろあげ」などがある。

○恋に上下の隔てなしこいにじょうげのへだてなし

男女間の恋愛には、地位や貴賤のさまたげはない。「恋に上下の差別なし」とも。

⇒こい【恋】

こ‐いも【子芋・小芋】🔗⭐🔉

こ‐いも【子芋・小芋】

①里芋の親芋についた小さい芋。芋の子。〈[季]秋〉。「十五夜の頃よりこゆる―かな」(蕪村)

②里芋の異称。

こ‐いん【小院】‥ヰン🔗⭐🔉

こ‐いん【小院】‥ヰン

(「院」は僧の意)年少の法師。今昔物語集28「さらによもその―に劣らじ」

こ‐うた【小唄】🔗⭐🔉

こ‐うた【小唄】

①室町時代の小歌の流れを引く、近世の俗謡小曲の総称。

②端唄はうたから出た、粋でさらっとした短い三味線歌曲で、撥ばちを使わず爪弾つまびきする。明治後期頃に今日の形が生まれた。江戸小唄。早間小唄。

③明治末期〜昭和前期の流行歌謡の一分類。俗曲・小唄2の調べを持つもののほか、新作も多い。

こ‐うんそうぎょう【小運送業】‥ゲフ🔗⭐🔉

こ‐うんそうぎょう【小運送業】‥ゲフ

主に鉄道などによる物品運送(大運送)に付帯して行われる運送取扱いなどの事業の旧称。のちの通運事業。

こ‐えん【小縁】🔗⭐🔉

こ‐えん【小縁】

小さい縁側。幅の狭い縁側。

こ‐かげ【小陰・小蔭】🔗⭐🔉

こ‐かげ【小陰・小蔭】

ちょっとしたものかげ。尾崎紅葉、不言不語「遠慮して姑しばらく―に忍びたり」

こ‐がらす【小烏】🔗⭐🔉

こ‐がらす【小烏】

①小さなカラス。

②小烏造の太刀。平家重代の名剣。天国あまくに作とも伝える。いま宮内庁にあるのは伊勢家伝来。小烏丸。平家物語3「是は家に伝はれる―といふ太刀やらむ」

⇒こがらす‐づくり【小烏造】

こがらす‐づくり【小烏造】🔗⭐🔉

こがらす‐づくり【小烏造】

刀剣の造り込みの様式。鋒両刃造きっさきもろはづくりで、奈良末期から平安初期に流行。

⇒こ‐がらす【小烏】

こかん‐へいべえ【小かん平兵衛】‥ヱ🔗⭐🔉

こかん‐へいべえ【小かん平兵衛】‥ヱ

浄瑠璃「心中刃は氷の朔日しんじゅうやいばはこおりのついたち」の両主人公。

こ‐ぎたな・い【小穢い・小汚い】🔗⭐🔉

こ‐ぎたな・い【小穢い・小汚い】

〔形〕[文]こぎたな・し(ク)

どことなくよごれていていやだ。全体に薄よごれた感じである。滑稽本、妙竹林話七偏人「―・い小姓でござるわい」

こ‐ぎぬ【小衣】🔗⭐🔉

こ‐ぎぬ【小衣】

半袖または袖無しの短い仕事着。

こ‐ぐら・い【小暗い】🔗⭐🔉

こ‐ぐら・い【小暗い】

〔形〕[文]こぐら・し(ク)

少し暗い。うすぐらい。ほのぐらい。おぐらい。蜻蛉日記中「―・くなりぬれば、鵜舟どもかがり火さしともしつつ」

こ‐くらがり【小暗がり】🔗⭐🔉

こ‐くらがり【小暗がり】

少し暗いこと。また、その場所。

こ‐ごしょう【小小姓】‥シヤウ🔗⭐🔉

こ‐ごしょう【小小姓】‥シヤウ

元服していない年若の小姓。↔大小姓

こ‐さめ【小雨】🔗⭐🔉

こ‐さめ【小雨】

こまかに降る雨。小降りの雨。

こ‐ざる【小猿・子猿】🔗⭐🔉

こ‐ざる【小猿・子猿】

(古くは清音)

①小さい猿。また、猿の子。

②小猿鉤の略。

⇒こざる‐かぎ【小猿鉤】

こざる‐かぎ【小猿鉤】🔗⭐🔉

こざる‐かぎ【小猿鉤】

自在鉤を上げ下げする調節器。小猿。こざら。こざい。けんぺい。中使ちゅうじ。小歩こあるき。中木ちゅうぎ。

⇒こ‐ざる【小猿・子猿】

こざるしちのすけ【小猿七之助】🔗⭐🔉

こざるしちのすけ【小猿七之助】

歌舞伎脚本「網模様灯籠菊桐あみもようとうろのきくきり」の通称。5幕。河竹黙阿弥作の世話物。1857年(安政4)初演。傾城玉菊と巾着切小猿七之助のことをないまぜにしたもの。

こさん‐きんごろう【小さん金五郎】‥ラウ🔗⭐🔉

こさん‐きんごろう【小さん金五郎】‥ラウ

①元禄期の情話の両主人公。大坂の歌舞伎役者金屋金五郎と湯女ゆな小さん(後に島の内綿屋の遊女)。浄瑠璃「金屋金五郎浮名額うきなのがく」、歌舞伎「隅田春妓女容性すだのはるげいしゃかたぎ」(並木五瓶作)などに脚色。

→文献資料[仮名文章娘節用]

②転じて、恋する男女の代名詞のように用いた名。人情本「仮名文章娘節用かなまじりむすめせつよう」の主要人物など。

こ‐じゃれ‐た【小じゃれた】🔗⭐🔉

こ‐じゃれ‐た【小じゃれた】

(コは接頭語)ふざけた。狂言、水汲新発意みずくみしんぼち「なんぼ―お新発意ぞ」

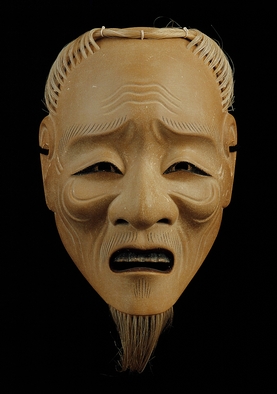

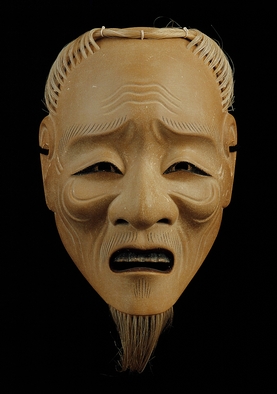

こ‐じょう【小尉】🔗⭐🔉

こ‐じょう【小尉】

能面。最も小ぶりな尉(老翁)の面で、気品のある相。室町初期の面打ち小牛こうじ清光の創作と伝えられ、小牛尉ともいう。

小尉

小尉

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

小尉

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

小尉

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

小尉

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

こ‐ちゃぼ【小ちゃぼ】🔗⭐🔉

こ‐ちゃぼ【小ちゃぼ】

縫針の小さいもの。

こっ‐ぱずかし・い【小っ恥ずかしい】‥パヅカシイ🔗⭐🔉

こっ‐ぱずかし・い【小っ恥ずかしい】‥パヅカシイ

〔形〕

(コハズカシイの促音化)きまりが悪い。歌舞伎、助六所縁江戸桜「どうも―・くつて言ひにくい」

こば‐いた【木羽板・小羽板】🔗⭐🔉

こば‐いた【木羽板・小羽板】

(→)杮板こけらいたに同じ。

こ‐ばね【小羽根】🔗⭐🔉

こ‐ばね【小羽根】

①はね。はご。

②小羽根釘の略。

⇒こばね‐くぎ【小羽根釘】

こばね‐くぎ【小羽根釘】🔗⭐🔉

こばね‐くぎ【小羽根釘】

土居葺どいぶきの竹釘。小羽釘こばくぎ。

⇒こ‐ばね【小羽根】

こ‐びき【小引き】🔗⭐🔉

こ‐びき【小引き】

①(弓を)少し引くこと。義経記4「尖矢をさしはげて―に引いて待つ」

②小引合こひきあわせの略。

こ‐ひきあわせ【小引合】‥アハセ🔗⭐🔉

こ‐ひきあわせ【小引合】‥アハセ

小さい引合紙。こびき。

こ‐ひきだし【小引出し・小抽斗】🔗⭐🔉

こ‐ひきだし【小引出し・小抽斗】

用だんすなどの、小さいひきだし。

こ‐ひっさきもとゆい【小引裂元結】‥ユヒ🔗⭐🔉

こ‐ひっさきもとゆい【小引裂元結】‥ユヒ

小さいひっさきもとゆい。昔、奥女中が用いた。

こ‐べり【小縁】🔗⭐🔉

こ‐べり【小縁】

和船の舷側板の上縁に保護材として取り付けた板。

こ‐まめ【小まめ】🔗⭐🔉

こ‐まめ【小まめ】

ちょこちょことよくからだを動かして使うさま。まめまめしいこと。「―に立ち働く」

こやすみ‐どの【小安殿】🔗⭐🔉

こやすみ‐どの【小安殿】

大安殿おおやすみどのの北(後方)にある、天皇が執務する殿舎。しょうあんでん。こあんどの。→やすみどの

さ‐さ【細・小】🔗⭐🔉

さ‐さ【細・小】

〔接頭〕

(サザとも)名詞に冠して、「わずかな」「小さい」「こまかい」の意を表す。ささら。さざれ。神代紀下「―貧鉤まちち」。「―波」

しょう【小】セウ🔗⭐🔉

しょう【小】セウ

①ちいさいこと。わずかなこと。おさないこと。↔大。

②自分側を謙遜していう語。「―社」

③同名のものを区別するとき、下位または二次的な方に添える語。「―デュマ」

④小の月。太陰暦で1カ月の日数29日、太陽暦で1カ月の日数30日または28日(閏年は29日)の月。

⑤太閤検地以前の地積の単位。1段の3分の1、すなわち120歩。小歩しょうぶ。→大→半。

⑥小学校の略。

⇒小の虫を殺して大の虫を助ける

しょう‐あく【小悪】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐あく【小悪】セウ‥

小さな悪事。↔大悪

しょう‐アジア【小アジア】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐アジア【小アジア】セウ‥

(Asia Minor)地中海とエーゲ海・黒海に挟まれた西アジアの半島地域。アジア‐トルコの大部分を占め、面積50万平方キロメートル。別称アナトリア。

しょう‐あじゃり【小阿闍梨】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐あじゃり【小阿闍梨】セウ‥

「大阿闍梨2」参照。

しょう‐あん【小安】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐あん【小安】セウ‥

①すこしやすらかなこと。

②小成に安んじて大志のないこと。

しょう‐あん【小庵】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐あん【小庵】セウ‥

小さいいおり。また、自分の住居の謙称。

しょう‐アンティル‐しょとう【小アンティル諸島】セウ‥タウ🔗⭐🔉

しょう‐アンティル‐しょとう【小アンティル諸島】セウ‥タウ

(Lesser Antilles)中央アメリカのカリブ海東部にある島嶼とうしょ群。プエルト‐リコ島の東からベネズエラ北東沖にかけて弧状に連なる。

しょうあん‐でん【小安殿】セウ‥🔗⭐🔉

しょうあん‐でん【小安殿】セウ‥

⇒こやすみどの

しょう‐い【小異】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐い【小異】セウ‥

わずかのちがい。「大同―」

⇒小異を捨てて大同につく

○小異を捨てて大同につくしょういをすててだいどうにつく🔗⭐🔉

○小異を捨てて大同につくしょういをすててだいどうにつく

意見の少しぐらいの違いはあっても、大勢が一致できる意見に従う。

⇒しょう‐い【小異】

しょう‐いん【小引】セウ‥

短いはしがき。小序。

しょう‐いん【小飲】セウ‥

小人数の催すさかもり。小酌。小宴。

しょう‐いん【正員】シヤウヰン

定員として正式に任命された官員。正官。→権官ごんかん

しょう‐いん【正院】シヤウヰン

⇒せいいん

しょう‐いん【承允】

(「允」は許す意)承知すること。中村正直、西国立志編「卯格林ボウケリンこれを―しけり」

しょう‐いん【承引】

承知し引き受けること。承諾。「―致しかねる」

しょう‐いん【招引】セウ‥

まねきよせること。招待。

しょう‐いん【松筠】‥ヰン

松と竹。四季、色のかわらぬところから、節操のかたいさまの形容。

しょう‐いん【松韻】‥ヰン

松風のおと。松籟しょうらい。

しょう‐いん【省印】シヤウ‥

①律令制の各省の印章。

②内閣各省の印章。

しょう‐いん【省員】シヤウヰン

①官省の官吏・職員。

②職員または人員を減少すること。

しょう‐いん【勝因】

①勝利の原因。

②〔仏〕善果を生ずるすぐれた因縁。

しょう‐いん【証印】

証明のために捺おした印。

⇒しょういん‐ぜい【証印税】

しょう‐いん【請印】シヤウ‥

少納言が奏上して、規定の文書に太政官の内外印を請うたこと。

じょう‐いん【上院】ジヤウヰン

二院制度の国会で、公選になる他の一院に対して、主に貴族・官選議員などで組織する議院。明治憲法下の貴族院の類。アメリカ合衆国などの連邦では各州代表により組織。第二院。↔下院かいん

じょう‐いん【冗員】‥ヰン

むだで、ありあまった人員。

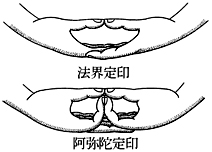

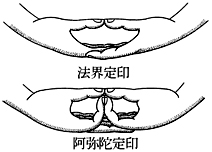

じょう‐いん【定印】ヂヤウ‥

〔仏〕禅定ぜんじょうに入っていることを示す印契いんげい。法界定印・阿弥陀定印など。

定印

じょう‐いん【乗員】‥ヰン

船・列車・航空機などに乗って勤務している者。乗務員。

じょう‐いん【浄院】ジヤウヰン

てら。仏寺。

じょう‐いん【剰員】‥ヰン

余分の人員。あまった人員。「―の整理」

じょう‐いん【常員】ジヤウヰン

平常の人員。

じょう‐いん【畳韻】デフヰン

同じ韻字を二字重ねること。「艱難」「滅裂」の類。

しょういん‐じんじゃ【松陰神社】

吉田松陰を祀る神社。

㋐山口県萩市、松下村塾しょうかそんじゅくの側にある元県社。1907年(明治40)創立。

松陰神社(萩)

撮影:新海良夫

じょう‐いん【乗員】‥ヰン

船・列車・航空機などに乗って勤務している者。乗務員。

じょう‐いん【浄院】ジヤウヰン

てら。仏寺。

じょう‐いん【剰員】‥ヰン

余分の人員。あまった人員。「―の整理」

じょう‐いん【常員】ジヤウヰン

平常の人員。

じょう‐いん【畳韻】デフヰン

同じ韻字を二字重ねること。「艱難」「滅裂」の類。

しょういん‐じんじゃ【松陰神社】

吉田松陰を祀る神社。

㋐山口県萩市、松下村塾しょうかそんじゅくの側にある元県社。1907年(明治40)創立。

松陰神社(萩)

撮影:新海良夫

㋑東京都世田谷区にある元府社。1882年(明治15)創立。

松陰神社(東京)

撮影:関戸 勇

㋑東京都世田谷区にある元府社。1882年(明治15)創立。

松陰神社(東京)

撮影:関戸 勇

しょういん‐ぜい【証印税】

もと地券書替え請求者の納付した租税。

⇒しょう‐いん【証印】

しょう‐う【小雨】セウ‥

すこし降る雨。こさめ。「―決行」

しょう‐う【少雨】セウ‥

一定期間内に雨の降る量が少ないこと。「―傾向」

しょう‐う【生有】シヤウ‥

〔仏〕四有の一つ。衆生しゅじょうが死んだのち次の生にまさに生まれる瞬間。

しょう‐う【請雨】シヤウ‥

雨乞い。

⇒しょうう‐ほう【請雨法】

しょう‐う【瘴雨】シヤウ‥

瘴気を含んだ雨。「―蛮烟」

じょう‐うち【常打】ジヤウ‥

きまった場所できまったものが興行されること。「講談の―小屋」

しょう‐うちゅう【小宇宙】セウ‥チウ

①(Mikrokosmos ドイツ)宇宙の一部でありながら、それだけでまとまった一宇宙の観を呈するもの。特に人間を宇宙と類比してこの名で呼ぶことがある。

②(→)銀河2のこと。

しょう‐うつし【生写し】シヤウ‥

いきうつし。梅暦「きりやうは故人の路考を―」

しょううつしあさがおばなし【生写朝顔話】シヤウ‥ガホ‥

浄瑠璃。近松徳叟作、翠松園補の時代物。1832年(天保3)初演。司馬芝叟しばしそうの長話「蕣あさがお」を原拠とし、秋月弓之助の娘深雪と駒沢次郎左衛門との情話を脚色。4段目「宿屋」「大井川」が有名。朝顔日記。後に歌舞伎化。

しょうう‐ほう【請雨法】シヤウ‥ホフ

密教で、旱魃かんばつのとき降雨を祈祷する修法しゅほう。

⇒しょう‐う【請雨】

しょう‐うん【昌運】シヤウ‥

さかんな運命。盛運。

しょう‐うん【祥雲】シヤウ‥

めでたい雲。瑞祥の雲。

しょう‐うん【商運】シヤウ‥

商売上の運。「―が開ける」

しょう‐うん【勝運】

勝つべき運。「―に見放される」

じょううん‐ぶし【浄雲節】ジヤウ‥

古浄瑠璃の一派。薩摩浄雲が寛永(1624〜1644)頃、江戸で語って人気を博した。語り口は剛健(硬派)で、繊細な曲風(軟派)の丹後節とともに江戸古浄瑠璃の二大源流と並称される。その門流から、虎屋源太夫・桜井丹波少掾など、多くの浄瑠璃太夫が輩出。

しょう‐え【正絵】シヤウヱ

昔の織物の図案。実際に表そうとする文様と同一大、同一色に描いた。

⇒しょうえ‐し【正絵師】

しょう‐え【唱衣】シヤウ‥

僧尼が死亡したとき、その所持の三衣さんえなどを僧衆に分配するが、その分与が均等を欠くとき、一切を競売すること。そして、その価を等分に分与する。估衣こえ。提衣。

じょう‐え【定慧】ヂヤウヱ

〔仏〕

①三学の中の禅定と智慧。

②密教で、左手と右手との称。

じょう‐え【浄衣】ジヤウ‥

①白色の衣服。しろむく。

②白の布または生絹すずしで仕立てた狩衣かりぎぬ形の服。多く神事に着用。

③僧の着用する白衣。

⇒じょうえ‐の‐はかま【浄衣の袴】

じょう‐え【浄慧】ジヤウヱ

〔仏〕清浄な智慧。悟りの智慧。↔染慧

じょう‐え【浄穢】ジヤウヱ

きよいこととけがれ。

⇒じょうえ‐ふに【浄穢不二】

しょう‐えい【省営】シヤウ‥

内閣の各省が経営・管理をすること。

しょう‐えい【唱詠】シヤウ‥

詩歌を吟ずること。吟詠。

しょう‐えい【照映】セウ‥

てりはえること。

しょう‐えい【照影】セウ‥

絵・写真にうつった姿。肖像。

しょう‐えい【誦詠】

詩歌などをよみ歌うこと。

しょう‐えい【障翳】シヤウ‥

①おおいかざすこと。

②おうぎの類。障扇。

③かげ。くもり。

しょう‐えい【廠営】シヤウ‥

軍隊が廠舎に宿営すること。

しょう‐えい【觴詠】シヤウ‥

(「觴」は、さかずきの意)酒を飲みながら詩歌を吟ずること。

じょう‐えい【上映】ジヤウ‥

映画をスクリーンにうつして観客に見せること。「只今―中」

じょうえい【貞永】ヂヤウ‥

(テイエイとも)[周易注疏]鎌倉中期、後堀河・四条天皇朝の年号。寛喜4年4月2日(1232年4月23日)改元、貞永2年4月15日(1233年5月25日)天福に改元。

⇒じょうえい‐しきもく【貞永式目】

じょうえい‐しきもく【貞永式目】ヂヤウ‥

(貞永元年に制定したからいう)御成敗ごせいばい式目の別称。

⇒じょうえい【貞永】

しょう‐えき【小駅】セウ‥

①小さな宿場しゅくば。

②小さな鉄道駅。

しょう‐えき【生益】シヤウ‥

出生によって人口の増すこと。

しょう‐えき【漿液】シヤウ‥

①しる。つゆ。

②漿膜3から分泌する透明な液。

⇒しょうえき‐まく【漿液膜】

しょう‐えき【瘴疫】シヤウ‥

瘴気にあたっておこるとされた流行性熱病。はやりやまい。

しょうえき‐ち【承役地】

〔法〕そこに地役権が設定され、要役地の便益に供せられる土地。

しょうえき‐まく【漿液膜】シヤウ‥

(→)漿膜2のこと。

⇒しょう‐えき【漿液】

しょうえ‐し【正絵師】シヤウヱ‥

正絵の図案家。

⇒しょう‐え【正絵】

じょう‐えつ【上越】ジヤウヱツ

①上野こうずけと越後えちごの総称。

②(上越後かみえちごの意)新潟県西部地域を指していう語。

③新潟県南西部の市。陸・海の交通の要衝。金属・化学工業が発達。人口20万8千。→高田→直江津。

⇒じょうえつ‐きょういく‐だいがく【上越教育大学】

⇒じょうえつ‐しんかんせん【上越新幹線】

⇒じょうえつ‐せん【上越線】

じょう‐えつ【上謁】ジヤウ‥

自分の姓名を告げて面会をもとめること。長上に面会すること。

じょうえつ‐きょういく‐だいがく【上越教育大学】ジヤウヱツケウ‥

国立大学法人の一つ。1978年設置。大学院は主として教職経験を有する者を対象とする。2004年法人化。上越市。

⇒じょう‐えつ【上越】

じょうえつ‐しんかんせん【上越新幹線】ジヤウヱツ‥

「新幹線」参照。

⇒じょう‐えつ【上越】

じょうえつ‐せん【上越線】ジヤウヱツ‥

JR線の一つ。群馬県高崎から信越本線宮内に通ずる。清水トンネル・新清水トンネルがある。全長164.4キロメートル。

⇒じょう‐えつ【上越】

じょう‐えど【常江戸】ジヤウ‥

常に江戸に在勤すること。また、その者。浄瑠璃、薩摩歌「これを取柄に召し置かれば、―、脇城、国脇まで」

しょう‐エネ【省エネ】シヤウ‥

省エネルギーの略。

⇒しょう‐エネ‐ほう【省エネ法】

しょう‐エネ‐ほう【省エネ法】シヤウ‥ハフ

省エネルギーのため、エネルギー使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を定める法律。正式名称「エネルギーの使用の合理化に関する法律」。1979年制定。その後、地球温暖化対策のための改正が数回行われる。省エネルギー法。

⇒しょう‐エネ【省エネ】

しょう‐エネルギー【省エネルギー】シヤウ‥

エネルギー資源の枯渇を防ぐため、電力・石油・ガスなどの消費の節約を図ること。省エネ。「―対策」

じょうえ‐の‐はかま【浄衣の袴】ジヤウ‥

白い布の袴。

⇒じょう‐え【浄衣】

じょうえ‐ふに【浄穢不二】ジヤウヱ‥

〔仏〕清浄な悟りの状態と穢れた迷いの状態とは、現象的には区別があるが、本性上から見れば不二平等であるということ。

⇒じょう‐え【浄穢】

しょう‐えん【小円】セウヱン

①小さいまる。

②〔数〕球面と、球の中心を通らない平面との交わりにできる円。

しょう‐えん【小宴】セウ‥

①小人数の宴会。

②自分の主催する宴会の謙称。

しょう‐えん【小園】セウヱン

小さい庭園。狭いはたけ。

しょう‐えん【招延】セウ‥

[荀子議兵]人をまねきよぶこと。招引。

しょう‐えん【招宴】セウ‥

宴会に招くこと。また、人を招いて開く宴会。

しょう‐えん【松煙】

①樹脂分の多い松材を燃焼させて作った煤すす。黒色顔料。

②松明たいまつの煙。

③1で作った墨。また、墨の異称。

しょう‐えん【荘園・庄園】シヤウヱン

①平安時代より室町時代にかけての貴族・寺社の私的な領有地。奈良時代に墾田などを起源として出現したが、平安時代には地方豪族の寄進による荘園形成が盛んとなり、全国的に拡大、不輸不入権も認められるに至った。鎌倉幕府の守護地頭制によって次第に武家に侵略され、南北朝の動乱以後、急速に衰退に向かい、豊臣秀吉の時、太閤検地によって最終的に廃止された。荘。

②中国で、もと別荘に田園を付属させたもの。唐代以降大土地所有一般を指すようになり、清代に及んだ。耕作者には奴隷を使うこともあったが、唐以降は小作人を使用した。

③(manor イギリス・Grundherrschaft ドイツ)ヨーロッパ中世における領主の封建的土地所有。ドイツ初期には賦役をさせるいわゆる古典荘園があったが、ドイツ後期やイギリス・フランスでは生産物もしくは貨幣地代を出させた。

⇒しょうえん‐せいり‐れい【荘園整理令】

しょう‐えん【硝煙】セウ‥

火薬の発火によっておこる煙。

⇒しょうえん‐だんう【硝煙弾雨】

⇒しょうえん‐はんのう【硝煙反応】

しょう‐えん【蕭衍】セウ‥

南朝、梁の武帝の姓名。→武帝5

しょう‐えん【瘴煙・瘴烟】シヤウ‥

瘴気をふくむ靄もや。瘴霧。「毒霧―」

しょう‐えん【牆垣】シヤウヱン

かき。かきね。垣牆。

じょう‐えん【上苑】ジヤウヱン

天子の庭園。

じょう‐えん【上演】ジヤウ‥

劇を舞台で演ずること。上場。「昼夜2回―」

じょう‐えん【情炎】ジヤウ‥

火のように燃え上がる激しい欲情。

じょうえんかほう‐ふん【上円下方墳】ジヤウヱン‥ハウ‥

古墳の一形式。方形の壇の上に円丘をのせた形。古墳時代末に少数ある。

しょうえん‐ざい【消炎剤】セウ‥

急性炎症の主症状である腫れ・痛み・発熱を抑える効果をもつ薬剤。ステロイド剤・サリチル酸剤・抗ヒスタミン剤などのほか、解熱・罨法あんぽう・収斂しゅうれん剤などがある。

しょう‐えんじ【生臙脂】シヤウ‥

中国から渡来した紅色の染料。綿に染めて乾かしたもので、湯に浸してその汁を絞って使用。絵画の彩色、特殊の友禅・更紗染サラサぞめに用い、中国人は化粧料とする。胡臙脂。綿臙脂。臙脂。

しょうえん‐せいり‐れい【荘園整理令】シヤウヱン‥

平安時代に荘園の拡大を抑えるために出された規制令。902年(延喜2)以降数回にわたって発令。

⇒しょう‐えん【荘園・庄園】

しょうえん‐だんう【硝煙弾雨】セウ‥

火薬の煙がみなぎり、弾丸が雨のように降ること。はげしく銃砲をうちあう戦場の形容。

⇒しょう‐えん【硝煙】

しょうえん‐はんのう【硝煙反応】セウ‥オウ

発砲・爆発のあと、周辺にのこる亜硝酸による化学反応。犯罪捜査などに用いる。

⇒しょう‐えん【硝煙】

しょう‐えん‐ぼ【声縁菩】シヤウ‥

〔仏〕声聞しょうもんと縁覚えんがくと菩薩。

しょうおう【正応】シヤウ‥

鎌倉後期、伏見天皇朝の年号。弘安11年4月28日(1288年5月29日)改元、正応6年8月5日(1293年9月6日)永仁に改元。

しょう‐おう【商鞅】シヤウアウ

中国、戦国時代の政治家。衛の公族。公孫氏。刑名の学を好み、秦の孝公に仕え、法令を変革、富国強兵を推進、商邑に封。恵文王が立つに及んで讒ざんせられ、車裂きの刑に処された。公孫鞅。衛鞅。( 〜前338)

しょう‐おう【照応】セウ‥

物事や文章などで二つのものが互いに対応すること。「字句の―」「首尾―」

しょう‐おう【樵翁】セウヲウ

老人のきこり。〈日葡辞書〉

しょう‐おう【蕉翁】セウヲウ

松尾芭蕉の異称。

じょう‐おう【女王】ヂヨウワウ

⇒じょおう

じょうおう【承応】

(ショウオウとも)[晋書律暦志]江戸前期、後光明・後西ごさい天皇朝の年号。慶安5年9月18日(1652年10月20日)改元、承応4年4月13日(1655年5月18日)明暦に改元。

じょうおう【貞応】ヂヤウ‥

(テイオウとも)[易経中孚卦]鎌倉中期、後堀河天皇朝の年号。承久4年4月13日(1222年5月25日)改元、貞応3年11月20日(1224年12月31日)元仁に改元。

じょうおう【紹鴎】ゼウ‥

室町後期の茶人。泉州堺の納屋衆の一人。もと武田氏、のち武野たけの氏。一閑居士・大黒庵と号。珠光の門人宗陳・宗悟に茶道を学び、侘わび茶の骨格を作り、千利休に伝えた。(1502〜1555)

→文献資料[南方録]

⇒じょうおう‐だな【紹鴎棚】

じょうおう‐だな【紹鴎棚】ゼウ‥

紹鴎の創案した茶の湯に用いる棚。紹鴎袋棚。

紹鴎棚

しょういん‐ぜい【証印税】

もと地券書替え請求者の納付した租税。

⇒しょう‐いん【証印】

しょう‐う【小雨】セウ‥

すこし降る雨。こさめ。「―決行」

しょう‐う【少雨】セウ‥

一定期間内に雨の降る量が少ないこと。「―傾向」

しょう‐う【生有】シヤウ‥

〔仏〕四有の一つ。衆生しゅじょうが死んだのち次の生にまさに生まれる瞬間。

しょう‐う【請雨】シヤウ‥

雨乞い。

⇒しょうう‐ほう【請雨法】

しょう‐う【瘴雨】シヤウ‥

瘴気を含んだ雨。「―蛮烟」

じょう‐うち【常打】ジヤウ‥

きまった場所できまったものが興行されること。「講談の―小屋」

しょう‐うちゅう【小宇宙】セウ‥チウ

①(Mikrokosmos ドイツ)宇宙の一部でありながら、それだけでまとまった一宇宙の観を呈するもの。特に人間を宇宙と類比してこの名で呼ぶことがある。

②(→)銀河2のこと。

しょう‐うつし【生写し】シヤウ‥

いきうつし。梅暦「きりやうは故人の路考を―」

しょううつしあさがおばなし【生写朝顔話】シヤウ‥ガホ‥

浄瑠璃。近松徳叟作、翠松園補の時代物。1832年(天保3)初演。司馬芝叟しばしそうの長話「蕣あさがお」を原拠とし、秋月弓之助の娘深雪と駒沢次郎左衛門との情話を脚色。4段目「宿屋」「大井川」が有名。朝顔日記。後に歌舞伎化。

しょうう‐ほう【請雨法】シヤウ‥ホフ

密教で、旱魃かんばつのとき降雨を祈祷する修法しゅほう。

⇒しょう‐う【請雨】

しょう‐うん【昌運】シヤウ‥

さかんな運命。盛運。

しょう‐うん【祥雲】シヤウ‥

めでたい雲。瑞祥の雲。

しょう‐うん【商運】シヤウ‥

商売上の運。「―が開ける」

しょう‐うん【勝運】

勝つべき運。「―に見放される」

じょううん‐ぶし【浄雲節】ジヤウ‥

古浄瑠璃の一派。薩摩浄雲が寛永(1624〜1644)頃、江戸で語って人気を博した。語り口は剛健(硬派)で、繊細な曲風(軟派)の丹後節とともに江戸古浄瑠璃の二大源流と並称される。その門流から、虎屋源太夫・桜井丹波少掾など、多くの浄瑠璃太夫が輩出。

しょう‐え【正絵】シヤウヱ

昔の織物の図案。実際に表そうとする文様と同一大、同一色に描いた。

⇒しょうえ‐し【正絵師】

しょう‐え【唱衣】シヤウ‥

僧尼が死亡したとき、その所持の三衣さんえなどを僧衆に分配するが、その分与が均等を欠くとき、一切を競売すること。そして、その価を等分に分与する。估衣こえ。提衣。

じょう‐え【定慧】ヂヤウヱ

〔仏〕

①三学の中の禅定と智慧。

②密教で、左手と右手との称。

じょう‐え【浄衣】ジヤウ‥

①白色の衣服。しろむく。

②白の布または生絹すずしで仕立てた狩衣かりぎぬ形の服。多く神事に着用。

③僧の着用する白衣。

⇒じょうえ‐の‐はかま【浄衣の袴】

じょう‐え【浄慧】ジヤウヱ

〔仏〕清浄な智慧。悟りの智慧。↔染慧

じょう‐え【浄穢】ジヤウヱ

きよいこととけがれ。

⇒じょうえ‐ふに【浄穢不二】

しょう‐えい【省営】シヤウ‥

内閣の各省が経営・管理をすること。

しょう‐えい【唱詠】シヤウ‥

詩歌を吟ずること。吟詠。

しょう‐えい【照映】セウ‥

てりはえること。

しょう‐えい【照影】セウ‥

絵・写真にうつった姿。肖像。

しょう‐えい【誦詠】

詩歌などをよみ歌うこと。

しょう‐えい【障翳】シヤウ‥

①おおいかざすこと。

②おうぎの類。障扇。

③かげ。くもり。

しょう‐えい【廠営】シヤウ‥

軍隊が廠舎に宿営すること。

しょう‐えい【觴詠】シヤウ‥

(「觴」は、さかずきの意)酒を飲みながら詩歌を吟ずること。

じょう‐えい【上映】ジヤウ‥

映画をスクリーンにうつして観客に見せること。「只今―中」

じょうえい【貞永】ヂヤウ‥

(テイエイとも)[周易注疏]鎌倉中期、後堀河・四条天皇朝の年号。寛喜4年4月2日(1232年4月23日)改元、貞永2年4月15日(1233年5月25日)天福に改元。

⇒じょうえい‐しきもく【貞永式目】

じょうえい‐しきもく【貞永式目】ヂヤウ‥

(貞永元年に制定したからいう)御成敗ごせいばい式目の別称。

⇒じょうえい【貞永】

しょう‐えき【小駅】セウ‥

①小さな宿場しゅくば。

②小さな鉄道駅。

しょう‐えき【生益】シヤウ‥

出生によって人口の増すこと。

しょう‐えき【漿液】シヤウ‥

①しる。つゆ。

②漿膜3から分泌する透明な液。

⇒しょうえき‐まく【漿液膜】

しょう‐えき【瘴疫】シヤウ‥

瘴気にあたっておこるとされた流行性熱病。はやりやまい。

しょうえき‐ち【承役地】

〔法〕そこに地役権が設定され、要役地の便益に供せられる土地。

しょうえき‐まく【漿液膜】シヤウ‥

(→)漿膜2のこと。

⇒しょう‐えき【漿液】

しょうえ‐し【正絵師】シヤウヱ‥

正絵の図案家。

⇒しょう‐え【正絵】

じょう‐えつ【上越】ジヤウヱツ

①上野こうずけと越後えちごの総称。

②(上越後かみえちごの意)新潟県西部地域を指していう語。

③新潟県南西部の市。陸・海の交通の要衝。金属・化学工業が発達。人口20万8千。→高田→直江津。

⇒じょうえつ‐きょういく‐だいがく【上越教育大学】

⇒じょうえつ‐しんかんせん【上越新幹線】

⇒じょうえつ‐せん【上越線】

じょう‐えつ【上謁】ジヤウ‥

自分の姓名を告げて面会をもとめること。長上に面会すること。

じょうえつ‐きょういく‐だいがく【上越教育大学】ジヤウヱツケウ‥

国立大学法人の一つ。1978年設置。大学院は主として教職経験を有する者を対象とする。2004年法人化。上越市。

⇒じょう‐えつ【上越】

じょうえつ‐しんかんせん【上越新幹線】ジヤウヱツ‥

「新幹線」参照。

⇒じょう‐えつ【上越】

じょうえつ‐せん【上越線】ジヤウヱツ‥

JR線の一つ。群馬県高崎から信越本線宮内に通ずる。清水トンネル・新清水トンネルがある。全長164.4キロメートル。

⇒じょう‐えつ【上越】

じょう‐えど【常江戸】ジヤウ‥

常に江戸に在勤すること。また、その者。浄瑠璃、薩摩歌「これを取柄に召し置かれば、―、脇城、国脇まで」

しょう‐エネ【省エネ】シヤウ‥

省エネルギーの略。

⇒しょう‐エネ‐ほう【省エネ法】

しょう‐エネ‐ほう【省エネ法】シヤウ‥ハフ

省エネルギーのため、エネルギー使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を定める法律。正式名称「エネルギーの使用の合理化に関する法律」。1979年制定。その後、地球温暖化対策のための改正が数回行われる。省エネルギー法。

⇒しょう‐エネ【省エネ】

しょう‐エネルギー【省エネルギー】シヤウ‥

エネルギー資源の枯渇を防ぐため、電力・石油・ガスなどの消費の節約を図ること。省エネ。「―対策」

じょうえ‐の‐はかま【浄衣の袴】ジヤウ‥

白い布の袴。

⇒じょう‐え【浄衣】

じょうえ‐ふに【浄穢不二】ジヤウヱ‥

〔仏〕清浄な悟りの状態と穢れた迷いの状態とは、現象的には区別があるが、本性上から見れば不二平等であるということ。

⇒じょう‐え【浄穢】

しょう‐えん【小円】セウヱン

①小さいまる。

②〔数〕球面と、球の中心を通らない平面との交わりにできる円。

しょう‐えん【小宴】セウ‥

①小人数の宴会。

②自分の主催する宴会の謙称。

しょう‐えん【小園】セウヱン

小さい庭園。狭いはたけ。

しょう‐えん【招延】セウ‥

[荀子議兵]人をまねきよぶこと。招引。

しょう‐えん【招宴】セウ‥

宴会に招くこと。また、人を招いて開く宴会。

しょう‐えん【松煙】

①樹脂分の多い松材を燃焼させて作った煤すす。黒色顔料。

②松明たいまつの煙。

③1で作った墨。また、墨の異称。

しょう‐えん【荘園・庄園】シヤウヱン

①平安時代より室町時代にかけての貴族・寺社の私的な領有地。奈良時代に墾田などを起源として出現したが、平安時代には地方豪族の寄進による荘園形成が盛んとなり、全国的に拡大、不輸不入権も認められるに至った。鎌倉幕府の守護地頭制によって次第に武家に侵略され、南北朝の動乱以後、急速に衰退に向かい、豊臣秀吉の時、太閤検地によって最終的に廃止された。荘。

②中国で、もと別荘に田園を付属させたもの。唐代以降大土地所有一般を指すようになり、清代に及んだ。耕作者には奴隷を使うこともあったが、唐以降は小作人を使用した。

③(manor イギリス・Grundherrschaft ドイツ)ヨーロッパ中世における領主の封建的土地所有。ドイツ初期には賦役をさせるいわゆる古典荘園があったが、ドイツ後期やイギリス・フランスでは生産物もしくは貨幣地代を出させた。

⇒しょうえん‐せいり‐れい【荘園整理令】

しょう‐えん【硝煙】セウ‥

火薬の発火によっておこる煙。

⇒しょうえん‐だんう【硝煙弾雨】

⇒しょうえん‐はんのう【硝煙反応】

しょう‐えん【蕭衍】セウ‥

南朝、梁の武帝の姓名。→武帝5

しょう‐えん【瘴煙・瘴烟】シヤウ‥

瘴気をふくむ靄もや。瘴霧。「毒霧―」

しょう‐えん【牆垣】シヤウヱン

かき。かきね。垣牆。

じょう‐えん【上苑】ジヤウヱン

天子の庭園。

じょう‐えん【上演】ジヤウ‥

劇を舞台で演ずること。上場。「昼夜2回―」

じょう‐えん【情炎】ジヤウ‥

火のように燃え上がる激しい欲情。

じょうえんかほう‐ふん【上円下方墳】ジヤウヱン‥ハウ‥

古墳の一形式。方形の壇の上に円丘をのせた形。古墳時代末に少数ある。

しょうえん‐ざい【消炎剤】セウ‥

急性炎症の主症状である腫れ・痛み・発熱を抑える効果をもつ薬剤。ステロイド剤・サリチル酸剤・抗ヒスタミン剤などのほか、解熱・罨法あんぽう・収斂しゅうれん剤などがある。

しょう‐えんじ【生臙脂】シヤウ‥

中国から渡来した紅色の染料。綿に染めて乾かしたもので、湯に浸してその汁を絞って使用。絵画の彩色、特殊の友禅・更紗染サラサぞめに用い、中国人は化粧料とする。胡臙脂。綿臙脂。臙脂。

しょうえん‐せいり‐れい【荘園整理令】シヤウヱン‥

平安時代に荘園の拡大を抑えるために出された規制令。902年(延喜2)以降数回にわたって発令。

⇒しょう‐えん【荘園・庄園】

しょうえん‐だんう【硝煙弾雨】セウ‥

火薬の煙がみなぎり、弾丸が雨のように降ること。はげしく銃砲をうちあう戦場の形容。

⇒しょう‐えん【硝煙】

しょうえん‐はんのう【硝煙反応】セウ‥オウ

発砲・爆発のあと、周辺にのこる亜硝酸による化学反応。犯罪捜査などに用いる。

⇒しょう‐えん【硝煙】

しょう‐えん‐ぼ【声縁菩】シヤウ‥

〔仏〕声聞しょうもんと縁覚えんがくと菩薩。

しょうおう【正応】シヤウ‥

鎌倉後期、伏見天皇朝の年号。弘安11年4月28日(1288年5月29日)改元、正応6年8月5日(1293年9月6日)永仁に改元。

しょう‐おう【商鞅】シヤウアウ

中国、戦国時代の政治家。衛の公族。公孫氏。刑名の学を好み、秦の孝公に仕え、法令を変革、富国強兵を推進、商邑に封。恵文王が立つに及んで讒ざんせられ、車裂きの刑に処された。公孫鞅。衛鞅。( 〜前338)

しょう‐おう【照応】セウ‥

物事や文章などで二つのものが互いに対応すること。「字句の―」「首尾―」

しょう‐おう【樵翁】セウヲウ

老人のきこり。〈日葡辞書〉

しょう‐おう【蕉翁】セウヲウ

松尾芭蕉の異称。

じょう‐おう【女王】ヂヨウワウ

⇒じょおう

じょうおう【承応】

(ショウオウとも)[晋書律暦志]江戸前期、後光明・後西ごさい天皇朝の年号。慶安5年9月18日(1652年10月20日)改元、承応4年4月13日(1655年5月18日)明暦に改元。

じょうおう【貞応】ヂヤウ‥

(テイオウとも)[易経中孚卦]鎌倉中期、後堀河天皇朝の年号。承久4年4月13日(1222年5月25日)改元、貞応3年11月20日(1224年12月31日)元仁に改元。

じょうおう【紹鴎】ゼウ‥

室町後期の茶人。泉州堺の納屋衆の一人。もと武田氏、のち武野たけの氏。一閑居士・大黒庵と号。珠光の門人宗陳・宗悟に茶道を学び、侘わび茶の骨格を作り、千利休に伝えた。(1502〜1555)

→文献資料[南方録]

⇒じょうおう‐だな【紹鴎棚】

じょうおう‐だな【紹鴎棚】ゼウ‥

紹鴎の創案した茶の湯に用いる棚。紹鴎袋棚。

紹鴎棚

⇒じょうおう【紹鴎】

しょう‐おく【小屋】セウヲク

小さい家。こや。また、自分の家の謙称。

じょう‐おく【場屋】ヂヤウヲク

①昔、中国で、官吏登用の試験場。貢院。挙場。

②芝居小屋。戯場。

しょう‐おん【小恩・少恩】セウ‥

わずかな恩。わずかななさけ。少しの恩恵。また、恩恵の少ないこと。古今著聞集16「有季が―、ものの数ならじ」

しょう‐おん【消音】セウ‥

雑音や爆音を消すこと。

⇒しょうおん‐き【消音器】

じょう‐おん【上音】ジヤウ‥

〔理〕発音体の固有振動のうち、基音よりも振動数の高い音の総称。倍音はその一種。部分音。

じょう‐おん【常温】ジヤウヲン

①常に一定した温度。恒温こうおん。

②一年中の平均温度。

③加熱・冷却などしない、平常の温度。「―では液体の物質」

じょう‐おん【畳音】デフ‥

同じ音または音節が重なって一つの単語になったもの。「すすむ」「ひしひし」の類。

しょうおん‐き【消音器】セウ‥

内燃機関から出る爆音を減ずる装置。また、銃砲の発射音を小さくする装置。サイレンサー。マフラー。

⇒しょう‐おん【消音】

しょう‐か【上下】シヤウ‥

①かみとしも。うえした。じょうげ。

②治者と人民。

③あがりさがり。あげさげ。

④やりとりすること。「議論を―する」

しょう‐か【小火】セウクワ

①わずかな火。

②小さな火事。ぼや。

しょう‐か【小花】セウクワ

キク科の頭花やイネ科の小穂など、見かけ上一つの花のようにみえる花序において、それを構成する個々の花。→偽花

しょう‐か【小科】セウクワ

小さな罪科。日葡辞書「ショウクヮヲハヂシメザレバ、タイサイ(大災)トナル」

しょう‐か【小家】セウ‥

①小さい家。貧しい家。

②自分の家の謙称。

しょう‐か【小舸】セウ‥

小さいはやぶね。

しょう‐か【小過】セウクワ

小さいあやまち。

しょう‐か【小暇】セウ‥

少しのひま。

しょう‐か【小瑕】セウ‥

小さなきず。わずかな欠点。「―もゆるがせにしない」

しょう‐か【升遐・昇遐】

(はるかな天にのぼる意)天子や貴人の死。登遐とうか。崩御。

しょうか【正嘉】シヤウ‥

[芸文類聚]鎌倉中期、後深草ごふかくさ天皇朝の年号。康元2年3月14日(1257年3月31日)改元、正嘉3年3月26日(1259年4月20日)正元に改元。

しょう‐か【生花】シヤウクワ

いけばな。せいか。

しょう‐か【生家】シヤウ‥

(セイカとも)うまれた家。

しょう‐か【昇華】‥クワ

①〔理〕(sublimation)固体が、液状になることなく直接に気体になること。また、その逆の変化。例えば、樟脳しょうのうやドライアイスに見られる。

②社会的に認められない欲求や無意識的なエネルギー(イド)が、芸術的活動・宗教的活動など社会的に価値あるものに置換されること。精神分析の用語。

③物事がさらに高次の状態へ一段と高められること。

⇒しょうか‐ねつ【昇華熱】

しょう‐か【松火】‥クワ

松を焚く火。たいまつ。

しょう‐か【荘家・庄家】シヤウ‥

①荘園の事務をとった所。しょうけ。

②農家。農家の人。百姓。

しょう‐か【将家】シヤウ‥

武将の家柄。武家。

しょう‐か【消化】セウクワ

①[周書蘇綽伝]物が消えうせて変化すること。原形をなくして変化させること。

②〔生〕(digestion)栄養物質を、細胞によって利用し得る単純な形態に変化させる過程。脊椎動物では消化管内で消化液の分泌により行われる。細胞外消化。→同化3。

③転じて、読みまたは聴いた説などを十分に理解して自分の真の知識とすること。「未―の知識」

④処理すべき事物を残らず始末すること。「日程を―する」「売物を―する」

⇒しょうか‐えき【消化液】

⇒しょうか‐かん【消化管】

⇒しょうかかん‐ホルモン【消化管ホルモン】

⇒しょうか‐き【消化器】

⇒しょうか‐こうそ【消化酵素】

⇒しょうか‐ざい【消化剤】

⇒しょうか‐じあい【消化試合】

⇒しょうかせい‐かいよう【消化性潰瘍】

⇒しょうか‐せん【消化腺】

⇒しょうか‐ふりょう【消化不良】

しょう‐か【消火】セウクワ

火を消すこと。特に、火災を消すこと。「―にあたる」

⇒しょうか‐き【消火器】

⇒しょうか‐ざん【消火山】

⇒しょうか‐せん【消火栓】

しょう‐か【消夏・銷夏】セウ‥

夏の暑さをしのぐこと。あつさよけ。「―法」

しょう‐か【笑歌】セウ‥

笑ったり歌ったりすること。

しょう‐か【商科】シヤウクワ

商業に関する学科。「―大学」

しょう‐か【商家】シヤウ‥

商人の家。商売をする家。あきないや。「―へ嫁ぐ」

しょう‐か【唱和】シヤウクワ

⇒しょうわ

しょう‐か【唱歌】シヤウ‥

①歌を歌うこと。→しょうが。

②旧制の小学校の教科の一つ。1941年から音楽と改称。樋口一葉、たけくらべ「学校の―にもぎつちよんちよんと拍子を取りて」

③主として明治初期から第二次大戦終了時まで学校教育用につくられた歌。「小学―集」→童謡

しょう‐か【娼家】シヤウ‥

遊女屋。妓楼。

しょう‐か【笙歌】シヤウ‥

(セイガとも)笙の音に合わせて歌うこと。また、その歌。

しょう‐か【硝化】セウクワ

セルロースなどの化合物中の水酸基を硝酸基で置換して硝酸エステルにすること。

⇒しょうか‐さいきん【硝化細菌】

⇒しょうか‐めん【硝化綿】

しょう‐か【証果】‥クワ

〔仏〕修行という因によって得る悟りという結果。

しょう‐か【証歌】

使用した語句・用語法などの典拠とするための、証拠となる歌。証拠として引く歌。謡曲、草子洗「その―分明ならではいかで候ふべき」

しょう‐か【頌歌】

①ほめうた。ほぎうた。

②オードの訳語。

しょう‐か【漿果】シヤウクワ

(→)液果に同じ。

しょう‐か【請暇】シヤウ‥

⇒せいか

しょう‐か【銷化】セウクワ

とかすこと。とけること。

しょう‐か【樵歌】セウ‥

きこりのうた。〈日葡辞書〉

しょう‐か【燮和】セフクワ

①ととのえやわらげること。しょうわ。

②陰陽を調和すること。転じて、宰相のつとめ。

⇒しょうか‐の‐かん【燮和の官】

しょう‐か【牆下】シヤウ‥

かきねのもと。かきねのあたり。

しょう‐か【蕭何】セウ‥

前漢の宰相。張良・韓信と共に高祖三傑の一人。江蘇沛県の人。劉邦(高祖)が関中に入るや秦の律令・図書を収め、軍政・民政に通じ、劉邦が項羽と争った時、よく関中の経営にあたり、後顧の患をなくした。天下定まって後、相国(宰相)となり、功第一を以て酇さん侯に封。( 〜前193)

しよう‐か【紫陽花】‥ヤウクワ

アジサイの別名。

しょうがセウガ

(「…た(が)せうがには」の形で)…たからには。…た以上は。東海道中膝栗毛発端「工面せうといつたが―にやあ、違へはねえから落着いて居さつし」

しょう‐が【小我】セウ‥

①自分一個にとらわれた狭い我。「―を殺す」

②宇宙の絶対的な我と区別した自我。↔大我

しょうが【小雅】セウ‥

詩経の分類の一つ。主として周の朝廷の儀式や宴会で用いられた歌。詩経305編のうち74編。→大雅1→雅2

しょう‐が【生薑・生姜・薑】シヤウ‥

①ショウガ科の多年草。原産地は熱帯アジアとされ、世界で広く栽培、日本へも古く中国から伝わった。地下茎は横走して数個の塊をなし、黄色で辛味を有し、食用・香辛料とし、または健胃剤・鎮嘔剤とする。はじかみ。〈[季]秋〉。〈文明本節用集〉

②けちな人をあざけっていう称。浮世床2「食気も性しょうが大の―だから」

⇒しょうが‐いち【生薑市】

⇒しょうが‐ざけ【生薑酒】

⇒しょうが‐さとうづけ【生薑砂糖漬】

⇒しょうが‐ず【生薑酢】

⇒しょうが‐ぜっく【生薑節供】

⇒しょうが‐ちゃ【生薑茶】

⇒しょうが‐とう【生薑糖】

⇒しょうが‐みそ【生薑味噌】

⇒しょうが‐ゆ【生薑湯】

しょう‐が【唱歌・声歌】シヤウ‥

①楽器の旋律に音節をあてはめて唱えること。また、その音節で記した譜(仮名譜)。もと雅楽の用語。そうが。口唱歌。竹取物語「あるいは―をし」

②楽に合わせて歌うこと。また、その歌。狭衣物語3「琵琶の―して」→しょうか

しょう‐が【麞牙】シヤウ‥

⇒しょうげ

じょう‐か【上価】ジヤウ‥

よい価。高価。

じょう‐か【上科】ジヤウクワ

生物分類上の一階級。目もくの下、科の上。→階級(表)

じょう‐か【浄化】ジヤウクワ

①きよめること。清浄・清潔にすること。

②〔宗〕卑俗な状態を神聖な状態に転化すること。

③カタルシスの訳語。

⇒じょうか‐そう【浄化槽】

じょう‐か【浄火】ジヤウクワ

きよめた火。神聖な火。

じょう‐か【城下】ジヤウ‥

①城壁のもと。城壁の外。

②城下町。

⇒じょうか‐の‐めい【城下の盟】

⇒じょうか‐まち【城下町】

じょう‐か【情火】ジヤウクワ

熱烈な情欲を火にたとえていう語。

じょう‐か【情歌】ジヤウ‥

①恋の心を述べた歌。こいか。「草原―」

②都々逸どどいつの異称。

じょう‐か【醸家】ヂヤウ‥

酒や醤油を醸造する家。

じょう‐が【乗駕】

(乗物に乗る意)動物が交尾する時、雄が背後から雌に乗りかかること。

じょう‐が【嫦娥】ジヤウ‥

(または姮娥こうが)

①[淮南子覧冥訓]中国古代の伝説で、羿げいの妻。羿が西王母から得た不死の薬を盗み飲み、昇仙して月宮に入ったと伝える。

②転じて、月の異称。

⇒じょうおう【紹鴎】

しょう‐おく【小屋】セウヲク

小さい家。こや。また、自分の家の謙称。

じょう‐おく【場屋】ヂヤウヲク

①昔、中国で、官吏登用の試験場。貢院。挙場。

②芝居小屋。戯場。

しょう‐おん【小恩・少恩】セウ‥

わずかな恩。わずかななさけ。少しの恩恵。また、恩恵の少ないこと。古今著聞集16「有季が―、ものの数ならじ」

しょう‐おん【消音】セウ‥

雑音や爆音を消すこと。

⇒しょうおん‐き【消音器】

じょう‐おん【上音】ジヤウ‥

〔理〕発音体の固有振動のうち、基音よりも振動数の高い音の総称。倍音はその一種。部分音。

じょう‐おん【常温】ジヤウヲン

①常に一定した温度。恒温こうおん。

②一年中の平均温度。

③加熱・冷却などしない、平常の温度。「―では液体の物質」

じょう‐おん【畳音】デフ‥

同じ音または音節が重なって一つの単語になったもの。「すすむ」「ひしひし」の類。

しょうおん‐き【消音器】セウ‥

内燃機関から出る爆音を減ずる装置。また、銃砲の発射音を小さくする装置。サイレンサー。マフラー。

⇒しょう‐おん【消音】

しょう‐か【上下】シヤウ‥

①かみとしも。うえした。じょうげ。

②治者と人民。

③あがりさがり。あげさげ。

④やりとりすること。「議論を―する」

しょう‐か【小火】セウクワ

①わずかな火。

②小さな火事。ぼや。

しょう‐か【小花】セウクワ

キク科の頭花やイネ科の小穂など、見かけ上一つの花のようにみえる花序において、それを構成する個々の花。→偽花

しょう‐か【小科】セウクワ

小さな罪科。日葡辞書「ショウクヮヲハヂシメザレバ、タイサイ(大災)トナル」

しょう‐か【小家】セウ‥

①小さい家。貧しい家。

②自分の家の謙称。

しょう‐か【小舸】セウ‥

小さいはやぶね。

しょう‐か【小過】セウクワ

小さいあやまち。

しょう‐か【小暇】セウ‥

少しのひま。

しょう‐か【小瑕】セウ‥

小さなきず。わずかな欠点。「―もゆるがせにしない」

しょう‐か【升遐・昇遐】

(はるかな天にのぼる意)天子や貴人の死。登遐とうか。崩御。

しょうか【正嘉】シヤウ‥

[芸文類聚]鎌倉中期、後深草ごふかくさ天皇朝の年号。康元2年3月14日(1257年3月31日)改元、正嘉3年3月26日(1259年4月20日)正元に改元。

しょう‐か【生花】シヤウクワ

いけばな。せいか。

しょう‐か【生家】シヤウ‥

(セイカとも)うまれた家。

しょう‐か【昇華】‥クワ

①〔理〕(sublimation)固体が、液状になることなく直接に気体になること。また、その逆の変化。例えば、樟脳しょうのうやドライアイスに見られる。

②社会的に認められない欲求や無意識的なエネルギー(イド)が、芸術的活動・宗教的活動など社会的に価値あるものに置換されること。精神分析の用語。

③物事がさらに高次の状態へ一段と高められること。

⇒しょうか‐ねつ【昇華熱】

しょう‐か【松火】‥クワ

松を焚く火。たいまつ。

しょう‐か【荘家・庄家】シヤウ‥

①荘園の事務をとった所。しょうけ。

②農家。農家の人。百姓。

しょう‐か【将家】シヤウ‥

武将の家柄。武家。

しょう‐か【消化】セウクワ

①[周書蘇綽伝]物が消えうせて変化すること。原形をなくして変化させること。

②〔生〕(digestion)栄養物質を、細胞によって利用し得る単純な形態に変化させる過程。脊椎動物では消化管内で消化液の分泌により行われる。細胞外消化。→同化3。

③転じて、読みまたは聴いた説などを十分に理解して自分の真の知識とすること。「未―の知識」

④処理すべき事物を残らず始末すること。「日程を―する」「売物を―する」

⇒しょうか‐えき【消化液】

⇒しょうか‐かん【消化管】

⇒しょうかかん‐ホルモン【消化管ホルモン】

⇒しょうか‐き【消化器】

⇒しょうか‐こうそ【消化酵素】

⇒しょうか‐ざい【消化剤】

⇒しょうか‐じあい【消化試合】

⇒しょうかせい‐かいよう【消化性潰瘍】

⇒しょうか‐せん【消化腺】

⇒しょうか‐ふりょう【消化不良】

しょう‐か【消火】セウクワ

火を消すこと。特に、火災を消すこと。「―にあたる」

⇒しょうか‐き【消火器】

⇒しょうか‐ざん【消火山】

⇒しょうか‐せん【消火栓】

しょう‐か【消夏・銷夏】セウ‥

夏の暑さをしのぐこと。あつさよけ。「―法」

しょう‐か【笑歌】セウ‥

笑ったり歌ったりすること。

しょう‐か【商科】シヤウクワ

商業に関する学科。「―大学」

しょう‐か【商家】シヤウ‥

商人の家。商売をする家。あきないや。「―へ嫁ぐ」

しょう‐か【唱和】シヤウクワ

⇒しょうわ

しょう‐か【唱歌】シヤウ‥

①歌を歌うこと。→しょうが。

②旧制の小学校の教科の一つ。1941年から音楽と改称。樋口一葉、たけくらべ「学校の―にもぎつちよんちよんと拍子を取りて」

③主として明治初期から第二次大戦終了時まで学校教育用につくられた歌。「小学―集」→童謡

しょう‐か【娼家】シヤウ‥

遊女屋。妓楼。

しょう‐か【笙歌】シヤウ‥

(セイガとも)笙の音に合わせて歌うこと。また、その歌。

しょう‐か【硝化】セウクワ

セルロースなどの化合物中の水酸基を硝酸基で置換して硝酸エステルにすること。

⇒しょうか‐さいきん【硝化細菌】

⇒しょうか‐めん【硝化綿】

しょう‐か【証果】‥クワ

〔仏〕修行という因によって得る悟りという結果。

しょう‐か【証歌】

使用した語句・用語法などの典拠とするための、証拠となる歌。証拠として引く歌。謡曲、草子洗「その―分明ならではいかで候ふべき」

しょう‐か【頌歌】

①ほめうた。ほぎうた。

②オードの訳語。

しょう‐か【漿果】シヤウクワ

(→)液果に同じ。

しょう‐か【請暇】シヤウ‥

⇒せいか

しょう‐か【銷化】セウクワ

とかすこと。とけること。

しょう‐か【樵歌】セウ‥

きこりのうた。〈日葡辞書〉

しょう‐か【燮和】セフクワ

①ととのえやわらげること。しょうわ。

②陰陽を調和すること。転じて、宰相のつとめ。

⇒しょうか‐の‐かん【燮和の官】

しょう‐か【牆下】シヤウ‥

かきねのもと。かきねのあたり。

しょう‐か【蕭何】セウ‥

前漢の宰相。張良・韓信と共に高祖三傑の一人。江蘇沛県の人。劉邦(高祖)が関中に入るや秦の律令・図書を収め、軍政・民政に通じ、劉邦が項羽と争った時、よく関中の経営にあたり、後顧の患をなくした。天下定まって後、相国(宰相)となり、功第一を以て酇さん侯に封。( 〜前193)

しよう‐か【紫陽花】‥ヤウクワ

アジサイの別名。

しょうがセウガ

(「…た(が)せうがには」の形で)…たからには。…た以上は。東海道中膝栗毛発端「工面せうといつたが―にやあ、違へはねえから落着いて居さつし」

しょう‐が【小我】セウ‥

①自分一個にとらわれた狭い我。「―を殺す」

②宇宙の絶対的な我と区別した自我。↔大我

しょうが【小雅】セウ‥

詩経の分類の一つ。主として周の朝廷の儀式や宴会で用いられた歌。詩経305編のうち74編。→大雅1→雅2

しょう‐が【生薑・生姜・薑】シヤウ‥

①ショウガ科の多年草。原産地は熱帯アジアとされ、世界で広く栽培、日本へも古く中国から伝わった。地下茎は横走して数個の塊をなし、黄色で辛味を有し、食用・香辛料とし、または健胃剤・鎮嘔剤とする。はじかみ。〈[季]秋〉。〈文明本節用集〉

②けちな人をあざけっていう称。浮世床2「食気も性しょうが大の―だから」

⇒しょうが‐いち【生薑市】

⇒しょうが‐ざけ【生薑酒】

⇒しょうが‐さとうづけ【生薑砂糖漬】

⇒しょうが‐ず【生薑酢】

⇒しょうが‐ぜっく【生薑節供】

⇒しょうが‐ちゃ【生薑茶】

⇒しょうが‐とう【生薑糖】

⇒しょうが‐みそ【生薑味噌】

⇒しょうが‐ゆ【生薑湯】

しょう‐が【唱歌・声歌】シヤウ‥

①楽器の旋律に音節をあてはめて唱えること。また、その音節で記した譜(仮名譜)。もと雅楽の用語。そうが。口唱歌。竹取物語「あるいは―をし」

②楽に合わせて歌うこと。また、その歌。狭衣物語3「琵琶の―して」→しょうか

しょう‐が【麞牙】シヤウ‥

⇒しょうげ

じょう‐か【上価】ジヤウ‥

よい価。高価。

じょう‐か【上科】ジヤウクワ

生物分類上の一階級。目もくの下、科の上。→階級(表)

じょう‐か【浄化】ジヤウクワ

①きよめること。清浄・清潔にすること。

②〔宗〕卑俗な状態を神聖な状態に転化すること。

③カタルシスの訳語。

⇒じょうか‐そう【浄化槽】

じょう‐か【浄火】ジヤウクワ

きよめた火。神聖な火。

じょう‐か【城下】ジヤウ‥

①城壁のもと。城壁の外。

②城下町。

⇒じょうか‐の‐めい【城下の盟】

⇒じょうか‐まち【城下町】

じょう‐か【情火】ジヤウクワ

熱烈な情欲を火にたとえていう語。

じょう‐か【情歌】ジヤウ‥

①恋の心を述べた歌。こいか。「草原―」

②都々逸どどいつの異称。

じょう‐か【醸家】ヂヤウ‥

酒や醤油を醸造する家。

じょう‐が【乗駕】

(乗物に乗る意)動物が交尾する時、雄が背後から雌に乗りかかること。

じょう‐が【嫦娥】ジヤウ‥

(または姮娥こうが)

①[淮南子覧冥訓]中国古代の伝説で、羿げいの妻。羿が西王母から得た不死の薬を盗み飲み、昇仙して月宮に入ったと伝える。

②転じて、月の異称。

じょう‐いん【乗員】‥ヰン

船・列車・航空機などに乗って勤務している者。乗務員。

じょう‐いん【浄院】ジヤウヰン

てら。仏寺。

じょう‐いん【剰員】‥ヰン

余分の人員。あまった人員。「―の整理」

じょう‐いん【常員】ジヤウヰン

平常の人員。

じょう‐いん【畳韻】デフヰン

同じ韻字を二字重ねること。「艱難」「滅裂」の類。

しょういん‐じんじゃ【松陰神社】

吉田松陰を祀る神社。

㋐山口県萩市、松下村塾しょうかそんじゅくの側にある元県社。1907年(明治40)創立。

松陰神社(萩)

撮影:新海良夫

じょう‐いん【乗員】‥ヰン

船・列車・航空機などに乗って勤務している者。乗務員。

じょう‐いん【浄院】ジヤウヰン

てら。仏寺。

じょう‐いん【剰員】‥ヰン

余分の人員。あまった人員。「―の整理」

じょう‐いん【常員】ジヤウヰン

平常の人員。

じょう‐いん【畳韻】デフヰン

同じ韻字を二字重ねること。「艱難」「滅裂」の類。

しょういん‐じんじゃ【松陰神社】

吉田松陰を祀る神社。

㋐山口県萩市、松下村塾しょうかそんじゅくの側にある元県社。1907年(明治40)創立。

松陰神社(萩)

撮影:新海良夫

㋑東京都世田谷区にある元府社。1882年(明治15)創立。

松陰神社(東京)

撮影:関戸 勇

㋑東京都世田谷区にある元府社。1882年(明治15)創立。

松陰神社(東京)

撮影:関戸 勇

しょういん‐ぜい【証印税】

もと地券書替え請求者の納付した租税。

⇒しょう‐いん【証印】

しょう‐う【小雨】セウ‥

すこし降る雨。こさめ。「―決行」

しょう‐う【少雨】セウ‥

一定期間内に雨の降る量が少ないこと。「―傾向」

しょう‐う【生有】シヤウ‥

〔仏〕四有の一つ。衆生しゅじょうが死んだのち次の生にまさに生まれる瞬間。

しょう‐う【請雨】シヤウ‥

雨乞い。

⇒しょうう‐ほう【請雨法】

しょう‐う【瘴雨】シヤウ‥

瘴気を含んだ雨。「―蛮烟」

じょう‐うち【常打】ジヤウ‥

きまった場所できまったものが興行されること。「講談の―小屋」

しょう‐うちゅう【小宇宙】セウ‥チウ

①(Mikrokosmos ドイツ)宇宙の一部でありながら、それだけでまとまった一宇宙の観を呈するもの。特に人間を宇宙と類比してこの名で呼ぶことがある。

②(→)銀河2のこと。

しょう‐うつし【生写し】シヤウ‥

いきうつし。梅暦「きりやうは故人の路考を―」

しょううつしあさがおばなし【生写朝顔話】シヤウ‥ガホ‥

浄瑠璃。近松徳叟作、翠松園補の時代物。1832年(天保3)初演。司馬芝叟しばしそうの長話「蕣あさがお」を原拠とし、秋月弓之助の娘深雪と駒沢次郎左衛門との情話を脚色。4段目「宿屋」「大井川」が有名。朝顔日記。後に歌舞伎化。

しょうう‐ほう【請雨法】シヤウ‥ホフ

密教で、旱魃かんばつのとき降雨を祈祷する修法しゅほう。

⇒しょう‐う【請雨】

しょう‐うん【昌運】シヤウ‥

さかんな運命。盛運。

しょう‐うん【祥雲】シヤウ‥

めでたい雲。瑞祥の雲。

しょう‐うん【商運】シヤウ‥

商売上の運。「―が開ける」

しょう‐うん【勝運】

勝つべき運。「―に見放される」

じょううん‐ぶし【浄雲節】ジヤウ‥

古浄瑠璃の一派。薩摩浄雲が寛永(1624〜1644)頃、江戸で語って人気を博した。語り口は剛健(硬派)で、繊細な曲風(軟派)の丹後節とともに江戸古浄瑠璃の二大源流と並称される。その門流から、虎屋源太夫・桜井丹波少掾など、多くの浄瑠璃太夫が輩出。

しょう‐え【正絵】シヤウヱ

昔の織物の図案。実際に表そうとする文様と同一大、同一色に描いた。

⇒しょうえ‐し【正絵師】

しょう‐え【唱衣】シヤウ‥

僧尼が死亡したとき、その所持の三衣さんえなどを僧衆に分配するが、その分与が均等を欠くとき、一切を競売すること。そして、その価を等分に分与する。估衣こえ。提衣。

じょう‐え【定慧】ヂヤウヱ

〔仏〕

①三学の中の禅定と智慧。

②密教で、左手と右手との称。

じょう‐え【浄衣】ジヤウ‥

①白色の衣服。しろむく。

②白の布または生絹すずしで仕立てた狩衣かりぎぬ形の服。多く神事に着用。

③僧の着用する白衣。

⇒じょうえ‐の‐はかま【浄衣の袴】

じょう‐え【浄慧】ジヤウヱ

〔仏〕清浄な智慧。悟りの智慧。↔染慧

じょう‐え【浄穢】ジヤウヱ

きよいこととけがれ。

⇒じょうえ‐ふに【浄穢不二】

しょう‐えい【省営】シヤウ‥

内閣の各省が経営・管理をすること。

しょう‐えい【唱詠】シヤウ‥

詩歌を吟ずること。吟詠。

しょう‐えい【照映】セウ‥

てりはえること。

しょう‐えい【照影】セウ‥

絵・写真にうつった姿。肖像。

しょう‐えい【誦詠】

詩歌などをよみ歌うこと。

しょう‐えい【障翳】シヤウ‥

①おおいかざすこと。

②おうぎの類。障扇。

③かげ。くもり。

しょう‐えい【廠営】シヤウ‥

軍隊が廠舎に宿営すること。

しょう‐えい【觴詠】シヤウ‥

(「觴」は、さかずきの意)酒を飲みながら詩歌を吟ずること。

じょう‐えい【上映】ジヤウ‥

映画をスクリーンにうつして観客に見せること。「只今―中」

じょうえい【貞永】ヂヤウ‥

(テイエイとも)[周易注疏]鎌倉中期、後堀河・四条天皇朝の年号。寛喜4年4月2日(1232年4月23日)改元、貞永2年4月15日(1233年5月25日)天福に改元。

⇒じょうえい‐しきもく【貞永式目】

じょうえい‐しきもく【貞永式目】ヂヤウ‥

(貞永元年に制定したからいう)御成敗ごせいばい式目の別称。

⇒じょうえい【貞永】

しょう‐えき【小駅】セウ‥

①小さな宿場しゅくば。

②小さな鉄道駅。

しょう‐えき【生益】シヤウ‥

出生によって人口の増すこと。

しょう‐えき【漿液】シヤウ‥

①しる。つゆ。

②漿膜3から分泌する透明な液。

⇒しょうえき‐まく【漿液膜】

しょう‐えき【瘴疫】シヤウ‥

瘴気にあたっておこるとされた流行性熱病。はやりやまい。

しょうえき‐ち【承役地】

〔法〕そこに地役権が設定され、要役地の便益に供せられる土地。

しょうえき‐まく【漿液膜】シヤウ‥

(→)漿膜2のこと。

⇒しょう‐えき【漿液】

しょうえ‐し【正絵師】シヤウヱ‥

正絵の図案家。

⇒しょう‐え【正絵】

じょう‐えつ【上越】ジヤウヱツ

①上野こうずけと越後えちごの総称。

②(上越後かみえちごの意)新潟県西部地域を指していう語。

③新潟県南西部の市。陸・海の交通の要衝。金属・化学工業が発達。人口20万8千。→高田→直江津。

⇒じょうえつ‐きょういく‐だいがく【上越教育大学】

⇒じょうえつ‐しんかんせん【上越新幹線】

⇒じょうえつ‐せん【上越線】

じょう‐えつ【上謁】ジヤウ‥

自分の姓名を告げて面会をもとめること。長上に面会すること。

じょうえつ‐きょういく‐だいがく【上越教育大学】ジヤウヱツケウ‥

国立大学法人の一つ。1978年設置。大学院は主として教職経験を有する者を対象とする。2004年法人化。上越市。

⇒じょう‐えつ【上越】

じょうえつ‐しんかんせん【上越新幹線】ジヤウヱツ‥

「新幹線」参照。

⇒じょう‐えつ【上越】

じょうえつ‐せん【上越線】ジヤウヱツ‥

JR線の一つ。群馬県高崎から信越本線宮内に通ずる。清水トンネル・新清水トンネルがある。全長164.4キロメートル。

⇒じょう‐えつ【上越】

じょう‐えど【常江戸】ジヤウ‥

常に江戸に在勤すること。また、その者。浄瑠璃、薩摩歌「これを取柄に召し置かれば、―、脇城、国脇まで」

しょう‐エネ【省エネ】シヤウ‥

省エネルギーの略。

⇒しょう‐エネ‐ほう【省エネ法】

しょう‐エネ‐ほう【省エネ法】シヤウ‥ハフ

省エネルギーのため、エネルギー使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を定める法律。正式名称「エネルギーの使用の合理化に関する法律」。1979年制定。その後、地球温暖化対策のための改正が数回行われる。省エネルギー法。

⇒しょう‐エネ【省エネ】

しょう‐エネルギー【省エネルギー】シヤウ‥

エネルギー資源の枯渇を防ぐため、電力・石油・ガスなどの消費の節約を図ること。省エネ。「―対策」

じょうえ‐の‐はかま【浄衣の袴】ジヤウ‥

白い布の袴。

⇒じょう‐え【浄衣】

じょうえ‐ふに【浄穢不二】ジヤウヱ‥

〔仏〕清浄な悟りの状態と穢れた迷いの状態とは、現象的には区別があるが、本性上から見れば不二平等であるということ。

⇒じょう‐え【浄穢】

しょう‐えん【小円】セウヱン

①小さいまる。

②〔数〕球面と、球の中心を通らない平面との交わりにできる円。

しょう‐えん【小宴】セウ‥

①小人数の宴会。

②自分の主催する宴会の謙称。

しょう‐えん【小園】セウヱン

小さい庭園。狭いはたけ。

しょう‐えん【招延】セウ‥

[荀子議兵]人をまねきよぶこと。招引。

しょう‐えん【招宴】セウ‥

宴会に招くこと。また、人を招いて開く宴会。

しょう‐えん【松煙】

①樹脂分の多い松材を燃焼させて作った煤すす。黒色顔料。

②松明たいまつの煙。

③1で作った墨。また、墨の異称。

しょう‐えん【荘園・庄園】シヤウヱン

①平安時代より室町時代にかけての貴族・寺社の私的な領有地。奈良時代に墾田などを起源として出現したが、平安時代には地方豪族の寄進による荘園形成が盛んとなり、全国的に拡大、不輸不入権も認められるに至った。鎌倉幕府の守護地頭制によって次第に武家に侵略され、南北朝の動乱以後、急速に衰退に向かい、豊臣秀吉の時、太閤検地によって最終的に廃止された。荘。

②中国で、もと別荘に田園を付属させたもの。唐代以降大土地所有一般を指すようになり、清代に及んだ。耕作者には奴隷を使うこともあったが、唐以降は小作人を使用した。

③(manor イギリス・Grundherrschaft ドイツ)ヨーロッパ中世における領主の封建的土地所有。ドイツ初期には賦役をさせるいわゆる古典荘園があったが、ドイツ後期やイギリス・フランスでは生産物もしくは貨幣地代を出させた。

⇒しょうえん‐せいり‐れい【荘園整理令】

しょう‐えん【硝煙】セウ‥

火薬の発火によっておこる煙。

⇒しょうえん‐だんう【硝煙弾雨】

⇒しょうえん‐はんのう【硝煙反応】

しょう‐えん【蕭衍】セウ‥

南朝、梁の武帝の姓名。→武帝5

しょう‐えん【瘴煙・瘴烟】シヤウ‥

瘴気をふくむ靄もや。瘴霧。「毒霧―」

しょう‐えん【牆垣】シヤウヱン

かき。かきね。垣牆。

じょう‐えん【上苑】ジヤウヱン

天子の庭園。

じょう‐えん【上演】ジヤウ‥

劇を舞台で演ずること。上場。「昼夜2回―」

じょう‐えん【情炎】ジヤウ‥

火のように燃え上がる激しい欲情。

じょうえんかほう‐ふん【上円下方墳】ジヤウヱン‥ハウ‥

古墳の一形式。方形の壇の上に円丘をのせた形。古墳時代末に少数ある。

しょうえん‐ざい【消炎剤】セウ‥

急性炎症の主症状である腫れ・痛み・発熱を抑える効果をもつ薬剤。ステロイド剤・サリチル酸剤・抗ヒスタミン剤などのほか、解熱・罨法あんぽう・収斂しゅうれん剤などがある。

しょう‐えんじ【生臙脂】シヤウ‥

中国から渡来した紅色の染料。綿に染めて乾かしたもので、湯に浸してその汁を絞って使用。絵画の彩色、特殊の友禅・更紗染サラサぞめに用い、中国人は化粧料とする。胡臙脂。綿臙脂。臙脂。

しょうえん‐せいり‐れい【荘園整理令】シヤウヱン‥

平安時代に荘園の拡大を抑えるために出された規制令。902年(延喜2)以降数回にわたって発令。

⇒しょう‐えん【荘園・庄園】

しょうえん‐だんう【硝煙弾雨】セウ‥

火薬の煙がみなぎり、弾丸が雨のように降ること。はげしく銃砲をうちあう戦場の形容。

⇒しょう‐えん【硝煙】

しょうえん‐はんのう【硝煙反応】セウ‥オウ

発砲・爆発のあと、周辺にのこる亜硝酸による化学反応。犯罪捜査などに用いる。

⇒しょう‐えん【硝煙】

しょう‐えん‐ぼ【声縁菩】シヤウ‥

〔仏〕声聞しょうもんと縁覚えんがくと菩薩。

しょうおう【正応】シヤウ‥

鎌倉後期、伏見天皇朝の年号。弘安11年4月28日(1288年5月29日)改元、正応6年8月5日(1293年9月6日)永仁に改元。

しょう‐おう【商鞅】シヤウアウ

中国、戦国時代の政治家。衛の公族。公孫氏。刑名の学を好み、秦の孝公に仕え、法令を変革、富国強兵を推進、商邑に封。恵文王が立つに及んで讒ざんせられ、車裂きの刑に処された。公孫鞅。衛鞅。( 〜前338)

しょう‐おう【照応】セウ‥

物事や文章などで二つのものが互いに対応すること。「字句の―」「首尾―」

しょう‐おう【樵翁】セウヲウ

老人のきこり。〈日葡辞書〉

しょう‐おう【蕉翁】セウヲウ

松尾芭蕉の異称。

じょう‐おう【女王】ヂヨウワウ

⇒じょおう

じょうおう【承応】

(ショウオウとも)[晋書律暦志]江戸前期、後光明・後西ごさい天皇朝の年号。慶安5年9月18日(1652年10月20日)改元、承応4年4月13日(1655年5月18日)明暦に改元。

じょうおう【貞応】ヂヤウ‥

(テイオウとも)[易経中孚卦]鎌倉中期、後堀河天皇朝の年号。承久4年4月13日(1222年5月25日)改元、貞応3年11月20日(1224年12月31日)元仁に改元。

じょうおう【紹鴎】ゼウ‥

室町後期の茶人。泉州堺の納屋衆の一人。もと武田氏、のち武野たけの氏。一閑居士・大黒庵と号。珠光の門人宗陳・宗悟に茶道を学び、侘わび茶の骨格を作り、千利休に伝えた。(1502〜1555)

→文献資料[南方録]

⇒じょうおう‐だな【紹鴎棚】

じょうおう‐だな【紹鴎棚】ゼウ‥

紹鴎の創案した茶の湯に用いる棚。紹鴎袋棚。

紹鴎棚

しょういん‐ぜい【証印税】

もと地券書替え請求者の納付した租税。

⇒しょう‐いん【証印】

しょう‐う【小雨】セウ‥

すこし降る雨。こさめ。「―決行」

しょう‐う【少雨】セウ‥

一定期間内に雨の降る量が少ないこと。「―傾向」

しょう‐う【生有】シヤウ‥

〔仏〕四有の一つ。衆生しゅじょうが死んだのち次の生にまさに生まれる瞬間。

しょう‐う【請雨】シヤウ‥

雨乞い。

⇒しょうう‐ほう【請雨法】

しょう‐う【瘴雨】シヤウ‥

瘴気を含んだ雨。「―蛮烟」

じょう‐うち【常打】ジヤウ‥

きまった場所できまったものが興行されること。「講談の―小屋」

しょう‐うちゅう【小宇宙】セウ‥チウ

①(Mikrokosmos ドイツ)宇宙の一部でありながら、それだけでまとまった一宇宙の観を呈するもの。特に人間を宇宙と類比してこの名で呼ぶことがある。

②(→)銀河2のこと。

しょう‐うつし【生写し】シヤウ‥

いきうつし。梅暦「きりやうは故人の路考を―」

しょううつしあさがおばなし【生写朝顔話】シヤウ‥ガホ‥

浄瑠璃。近松徳叟作、翠松園補の時代物。1832年(天保3)初演。司馬芝叟しばしそうの長話「蕣あさがお」を原拠とし、秋月弓之助の娘深雪と駒沢次郎左衛門との情話を脚色。4段目「宿屋」「大井川」が有名。朝顔日記。後に歌舞伎化。

しょうう‐ほう【請雨法】シヤウ‥ホフ

密教で、旱魃かんばつのとき降雨を祈祷する修法しゅほう。

⇒しょう‐う【請雨】

しょう‐うん【昌運】シヤウ‥

さかんな運命。盛運。

しょう‐うん【祥雲】シヤウ‥

めでたい雲。瑞祥の雲。

しょう‐うん【商運】シヤウ‥

商売上の運。「―が開ける」

しょう‐うん【勝運】

勝つべき運。「―に見放される」

じょううん‐ぶし【浄雲節】ジヤウ‥

古浄瑠璃の一派。薩摩浄雲が寛永(1624〜1644)頃、江戸で語って人気を博した。語り口は剛健(硬派)で、繊細な曲風(軟派)の丹後節とともに江戸古浄瑠璃の二大源流と並称される。その門流から、虎屋源太夫・桜井丹波少掾など、多くの浄瑠璃太夫が輩出。

しょう‐え【正絵】シヤウヱ

昔の織物の図案。実際に表そうとする文様と同一大、同一色に描いた。

⇒しょうえ‐し【正絵師】

しょう‐え【唱衣】シヤウ‥

僧尼が死亡したとき、その所持の三衣さんえなどを僧衆に分配するが、その分与が均等を欠くとき、一切を競売すること。そして、その価を等分に分与する。估衣こえ。提衣。

じょう‐え【定慧】ヂヤウヱ

〔仏〕

①三学の中の禅定と智慧。

②密教で、左手と右手との称。

じょう‐え【浄衣】ジヤウ‥

①白色の衣服。しろむく。

②白の布または生絹すずしで仕立てた狩衣かりぎぬ形の服。多く神事に着用。

③僧の着用する白衣。

⇒じょうえ‐の‐はかま【浄衣の袴】

じょう‐え【浄慧】ジヤウヱ

〔仏〕清浄な智慧。悟りの智慧。↔染慧

じょう‐え【浄穢】ジヤウヱ

きよいこととけがれ。

⇒じょうえ‐ふに【浄穢不二】

しょう‐えい【省営】シヤウ‥

内閣の各省が経営・管理をすること。

しょう‐えい【唱詠】シヤウ‥

詩歌を吟ずること。吟詠。

しょう‐えい【照映】セウ‥

てりはえること。

しょう‐えい【照影】セウ‥

絵・写真にうつった姿。肖像。

しょう‐えい【誦詠】

詩歌などをよみ歌うこと。

しょう‐えい【障翳】シヤウ‥

①おおいかざすこと。

②おうぎの類。障扇。

③かげ。くもり。

しょう‐えい【廠営】シヤウ‥

軍隊が廠舎に宿営すること。

しょう‐えい【觴詠】シヤウ‥

(「觴」は、さかずきの意)酒を飲みながら詩歌を吟ずること。

じょう‐えい【上映】ジヤウ‥

映画をスクリーンにうつして観客に見せること。「只今―中」

じょうえい【貞永】ヂヤウ‥

(テイエイとも)[周易注疏]鎌倉中期、後堀河・四条天皇朝の年号。寛喜4年4月2日(1232年4月23日)改元、貞永2年4月15日(1233年5月25日)天福に改元。

⇒じょうえい‐しきもく【貞永式目】

じょうえい‐しきもく【貞永式目】ヂヤウ‥

(貞永元年に制定したからいう)御成敗ごせいばい式目の別称。

⇒じょうえい【貞永】

しょう‐えき【小駅】セウ‥

①小さな宿場しゅくば。

②小さな鉄道駅。

しょう‐えき【生益】シヤウ‥

出生によって人口の増すこと。

しょう‐えき【漿液】シヤウ‥

①しる。つゆ。

②漿膜3から分泌する透明な液。

⇒しょうえき‐まく【漿液膜】

しょう‐えき【瘴疫】シヤウ‥

瘴気にあたっておこるとされた流行性熱病。はやりやまい。

しょうえき‐ち【承役地】

〔法〕そこに地役権が設定され、要役地の便益に供せられる土地。

しょうえき‐まく【漿液膜】シヤウ‥

(→)漿膜2のこと。

⇒しょう‐えき【漿液】

しょうえ‐し【正絵師】シヤウヱ‥

正絵の図案家。

⇒しょう‐え【正絵】

じょう‐えつ【上越】ジヤウヱツ

①上野こうずけと越後えちごの総称。

②(上越後かみえちごの意)新潟県西部地域を指していう語。

③新潟県南西部の市。陸・海の交通の要衝。金属・化学工業が発達。人口20万8千。→高田→直江津。

⇒じょうえつ‐きょういく‐だいがく【上越教育大学】

⇒じょうえつ‐しんかんせん【上越新幹線】

⇒じょうえつ‐せん【上越線】

じょう‐えつ【上謁】ジヤウ‥

自分の姓名を告げて面会をもとめること。長上に面会すること。

じょうえつ‐きょういく‐だいがく【上越教育大学】ジヤウヱツケウ‥

国立大学法人の一つ。1978年設置。大学院は主として教職経験を有する者を対象とする。2004年法人化。上越市。

⇒じょう‐えつ【上越】

じょうえつ‐しんかんせん【上越新幹線】ジヤウヱツ‥

「新幹線」参照。

⇒じょう‐えつ【上越】

じょうえつ‐せん【上越線】ジヤウヱツ‥

JR線の一つ。群馬県高崎から信越本線宮内に通ずる。清水トンネル・新清水トンネルがある。全長164.4キロメートル。

⇒じょう‐えつ【上越】

じょう‐えど【常江戸】ジヤウ‥

常に江戸に在勤すること。また、その者。浄瑠璃、薩摩歌「これを取柄に召し置かれば、―、脇城、国脇まで」

しょう‐エネ【省エネ】シヤウ‥

省エネルギーの略。

⇒しょう‐エネ‐ほう【省エネ法】

しょう‐エネ‐ほう【省エネ法】シヤウ‥ハフ

省エネルギーのため、エネルギー使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を定める法律。正式名称「エネルギーの使用の合理化に関する法律」。1979年制定。その後、地球温暖化対策のための改正が数回行われる。省エネルギー法。

⇒しょう‐エネ【省エネ】

しょう‐エネルギー【省エネルギー】シヤウ‥

エネルギー資源の枯渇を防ぐため、電力・石油・ガスなどの消費の節約を図ること。省エネ。「―対策」

じょうえ‐の‐はかま【浄衣の袴】ジヤウ‥

白い布の袴。

⇒じょう‐え【浄衣】

じょうえ‐ふに【浄穢不二】ジヤウヱ‥

〔仏〕清浄な悟りの状態と穢れた迷いの状態とは、現象的には区別があるが、本性上から見れば不二平等であるということ。

⇒じょう‐え【浄穢】

しょう‐えん【小円】セウヱン

①小さいまる。

②〔数〕球面と、球の中心を通らない平面との交わりにできる円。

しょう‐えん【小宴】セウ‥

①小人数の宴会。

②自分の主催する宴会の謙称。

しょう‐えん【小園】セウヱン

小さい庭園。狭いはたけ。

しょう‐えん【招延】セウ‥

[荀子議兵]人をまねきよぶこと。招引。

しょう‐えん【招宴】セウ‥

宴会に招くこと。また、人を招いて開く宴会。

しょう‐えん【松煙】

①樹脂分の多い松材を燃焼させて作った煤すす。黒色顔料。

②松明たいまつの煙。

③1で作った墨。また、墨の異称。

しょう‐えん【荘園・庄園】シヤウヱン

①平安時代より室町時代にかけての貴族・寺社の私的な領有地。奈良時代に墾田などを起源として出現したが、平安時代には地方豪族の寄進による荘園形成が盛んとなり、全国的に拡大、不輸不入権も認められるに至った。鎌倉幕府の守護地頭制によって次第に武家に侵略され、南北朝の動乱以後、急速に衰退に向かい、豊臣秀吉の時、太閤検地によって最終的に廃止された。荘。

②中国で、もと別荘に田園を付属させたもの。唐代以降大土地所有一般を指すようになり、清代に及んだ。耕作者には奴隷を使うこともあったが、唐以降は小作人を使用した。

③(manor イギリス・Grundherrschaft ドイツ)ヨーロッパ中世における領主の封建的土地所有。ドイツ初期には賦役をさせるいわゆる古典荘園があったが、ドイツ後期やイギリス・フランスでは生産物もしくは貨幣地代を出させた。

⇒しょうえん‐せいり‐れい【荘園整理令】

しょう‐えん【硝煙】セウ‥

火薬の発火によっておこる煙。

⇒しょうえん‐だんう【硝煙弾雨】

⇒しょうえん‐はんのう【硝煙反応】

しょう‐えん【蕭衍】セウ‥

南朝、梁の武帝の姓名。→武帝5

しょう‐えん【瘴煙・瘴烟】シヤウ‥

瘴気をふくむ靄もや。瘴霧。「毒霧―」

しょう‐えん【牆垣】シヤウヱン

かき。かきね。垣牆。

じょう‐えん【上苑】ジヤウヱン

天子の庭園。

じょう‐えん【上演】ジヤウ‥

劇を舞台で演ずること。上場。「昼夜2回―」

じょう‐えん【情炎】ジヤウ‥

火のように燃え上がる激しい欲情。

じょうえんかほう‐ふん【上円下方墳】ジヤウヱン‥ハウ‥

古墳の一形式。方形の壇の上に円丘をのせた形。古墳時代末に少数ある。

しょうえん‐ざい【消炎剤】セウ‥

急性炎症の主症状である腫れ・痛み・発熱を抑える効果をもつ薬剤。ステロイド剤・サリチル酸剤・抗ヒスタミン剤などのほか、解熱・罨法あんぽう・収斂しゅうれん剤などがある。

しょう‐えんじ【生臙脂】シヤウ‥

中国から渡来した紅色の染料。綿に染めて乾かしたもので、湯に浸してその汁を絞って使用。絵画の彩色、特殊の友禅・更紗染サラサぞめに用い、中国人は化粧料とする。胡臙脂。綿臙脂。臙脂。

しょうえん‐せいり‐れい【荘園整理令】シヤウヱン‥

平安時代に荘園の拡大を抑えるために出された規制令。902年(延喜2)以降数回にわたって発令。

⇒しょう‐えん【荘園・庄園】

しょうえん‐だんう【硝煙弾雨】セウ‥

火薬の煙がみなぎり、弾丸が雨のように降ること。はげしく銃砲をうちあう戦場の形容。

⇒しょう‐えん【硝煙】

しょうえん‐はんのう【硝煙反応】セウ‥オウ

発砲・爆発のあと、周辺にのこる亜硝酸による化学反応。犯罪捜査などに用いる。

⇒しょう‐えん【硝煙】

しょう‐えん‐ぼ【声縁菩】シヤウ‥

〔仏〕声聞しょうもんと縁覚えんがくと菩薩。

しょうおう【正応】シヤウ‥

鎌倉後期、伏見天皇朝の年号。弘安11年4月28日(1288年5月29日)改元、正応6年8月5日(1293年9月6日)永仁に改元。

しょう‐おう【商鞅】シヤウアウ

中国、戦国時代の政治家。衛の公族。公孫氏。刑名の学を好み、秦の孝公に仕え、法令を変革、富国強兵を推進、商邑に封。恵文王が立つに及んで讒ざんせられ、車裂きの刑に処された。公孫鞅。衛鞅。( 〜前338)

しょう‐おう【照応】セウ‥

物事や文章などで二つのものが互いに対応すること。「字句の―」「首尾―」

しょう‐おう【樵翁】セウヲウ

老人のきこり。〈日葡辞書〉

しょう‐おう【蕉翁】セウヲウ

松尾芭蕉の異称。

じょう‐おう【女王】ヂヨウワウ

⇒じょおう

じょうおう【承応】

(ショウオウとも)[晋書律暦志]江戸前期、後光明・後西ごさい天皇朝の年号。慶安5年9月18日(1652年10月20日)改元、承応4年4月13日(1655年5月18日)明暦に改元。

じょうおう【貞応】ヂヤウ‥

(テイオウとも)[易経中孚卦]鎌倉中期、後堀河天皇朝の年号。承久4年4月13日(1222年5月25日)改元、貞応3年11月20日(1224年12月31日)元仁に改元。

じょうおう【紹鴎】ゼウ‥

室町後期の茶人。泉州堺の納屋衆の一人。もと武田氏、のち武野たけの氏。一閑居士・大黒庵と号。珠光の門人宗陳・宗悟に茶道を学び、侘わび茶の骨格を作り、千利休に伝えた。(1502〜1555)

→文献資料[南方録]

⇒じょうおう‐だな【紹鴎棚】

じょうおう‐だな【紹鴎棚】ゼウ‥

紹鴎の創案した茶の湯に用いる棚。紹鴎袋棚。

紹鴎棚

⇒じょうおう【紹鴎】

しょう‐おく【小屋】セウヲク

小さい家。こや。また、自分の家の謙称。

じょう‐おく【場屋】ヂヤウヲク

①昔、中国で、官吏登用の試験場。貢院。挙場。

②芝居小屋。戯場。

しょう‐おん【小恩・少恩】セウ‥

わずかな恩。わずかななさけ。少しの恩恵。また、恩恵の少ないこと。古今著聞集16「有季が―、ものの数ならじ」

しょう‐おん【消音】セウ‥

雑音や爆音を消すこと。

⇒しょうおん‐き【消音器】

じょう‐おん【上音】ジヤウ‥

〔理〕発音体の固有振動のうち、基音よりも振動数の高い音の総称。倍音はその一種。部分音。

じょう‐おん【常温】ジヤウヲン

①常に一定した温度。恒温こうおん。

②一年中の平均温度。

③加熱・冷却などしない、平常の温度。「―では液体の物質」

じょう‐おん【畳音】デフ‥

同じ音または音節が重なって一つの単語になったもの。「すすむ」「ひしひし」の類。

しょうおん‐き【消音器】セウ‥

内燃機関から出る爆音を減ずる装置。また、銃砲の発射音を小さくする装置。サイレンサー。マフラー。

⇒しょう‐おん【消音】

しょう‐か【上下】シヤウ‥

①かみとしも。うえした。じょうげ。

②治者と人民。

③あがりさがり。あげさげ。

④やりとりすること。「議論を―する」

しょう‐か【小火】セウクワ

①わずかな火。

②小さな火事。ぼや。

しょう‐か【小花】セウクワ

キク科の頭花やイネ科の小穂など、見かけ上一つの花のようにみえる花序において、それを構成する個々の花。→偽花

しょう‐か【小科】セウクワ

小さな罪科。日葡辞書「ショウクヮヲハヂシメザレバ、タイサイ(大災)トナル」

しょう‐か【小家】セウ‥

①小さい家。貧しい家。

②自分の家の謙称。

しょう‐か【小舸】セウ‥

小さいはやぶね。

しょう‐か【小過】セウクワ

小さいあやまち。

しょう‐か【小暇】セウ‥

少しのひま。

しょう‐か【小瑕】セウ‥

小さなきず。わずかな欠点。「―もゆるがせにしない」

しょう‐か【升遐・昇遐】

(はるかな天にのぼる意)天子や貴人の死。登遐とうか。崩御。

しょうか【正嘉】シヤウ‥

[芸文類聚]鎌倉中期、後深草ごふかくさ天皇朝の年号。康元2年3月14日(1257年3月31日)改元、正嘉3年3月26日(1259年4月20日)正元に改元。

しょう‐か【生花】シヤウクワ

いけばな。せいか。

しょう‐か【生家】シヤウ‥

(セイカとも)うまれた家。

しょう‐か【昇華】‥クワ

①〔理〕(sublimation)固体が、液状になることなく直接に気体になること。また、その逆の変化。例えば、樟脳しょうのうやドライアイスに見られる。

②社会的に認められない欲求や無意識的なエネルギー(イド)が、芸術的活動・宗教的活動など社会的に価値あるものに置換されること。精神分析の用語。

③物事がさらに高次の状態へ一段と高められること。

⇒しょうか‐ねつ【昇華熱】

しょう‐か【松火】‥クワ

松を焚く火。たいまつ。

しょう‐か【荘家・庄家】シヤウ‥

①荘園の事務をとった所。しょうけ。

②農家。農家の人。百姓。

しょう‐か【将家】シヤウ‥

武将の家柄。武家。

しょう‐か【消化】セウクワ

①[周書蘇綽伝]物が消えうせて変化すること。原形をなくして変化させること。

②〔生〕(digestion)栄養物質を、細胞によって利用し得る単純な形態に変化させる過程。脊椎動物では消化管内で消化液の分泌により行われる。細胞外消化。→同化3。

③転じて、読みまたは聴いた説などを十分に理解して自分の真の知識とすること。「未―の知識」

④処理すべき事物を残らず始末すること。「日程を―する」「売物を―する」

⇒しょうか‐えき【消化液】

⇒しょうか‐かん【消化管】

⇒しょうかかん‐ホルモン【消化管ホルモン】

⇒しょうか‐き【消化器】

⇒しょうか‐こうそ【消化酵素】

⇒しょうか‐ざい【消化剤】

⇒しょうか‐じあい【消化試合】

⇒しょうかせい‐かいよう【消化性潰瘍】

⇒しょうか‐せん【消化腺】

⇒しょうか‐ふりょう【消化不良】

しょう‐か【消火】セウクワ

火を消すこと。特に、火災を消すこと。「―にあたる」

⇒しょうか‐き【消火器】

⇒しょうか‐ざん【消火山】

⇒しょうか‐せん【消火栓】

しょう‐か【消夏・銷夏】セウ‥

夏の暑さをしのぐこと。あつさよけ。「―法」

しょう‐か【笑歌】セウ‥

笑ったり歌ったりすること。

しょう‐か【商科】シヤウクワ

商業に関する学科。「―大学」

しょう‐か【商家】シヤウ‥

商人の家。商売をする家。あきないや。「―へ嫁ぐ」

しょう‐か【唱和】シヤウクワ

⇒しょうわ

しょう‐か【唱歌】シヤウ‥

①歌を歌うこと。→しょうが。

②旧制の小学校の教科の一つ。1941年から音楽と改称。樋口一葉、たけくらべ「学校の―にもぎつちよんちよんと拍子を取りて」

③主として明治初期から第二次大戦終了時まで学校教育用につくられた歌。「小学―集」→童謡

しょう‐か【娼家】シヤウ‥

遊女屋。妓楼。

しょう‐か【笙歌】シヤウ‥

(セイガとも)笙の音に合わせて歌うこと。また、その歌。

しょう‐か【硝化】セウクワ

セルロースなどの化合物中の水酸基を硝酸基で置換して硝酸エステルにすること。

⇒しょうか‐さいきん【硝化細菌】

⇒しょうか‐めん【硝化綿】

しょう‐か【証果】‥クワ

〔仏〕修行という因によって得る悟りという結果。

しょう‐か【証歌】

使用した語句・用語法などの典拠とするための、証拠となる歌。証拠として引く歌。謡曲、草子洗「その―分明ならではいかで候ふべき」

しょう‐か【頌歌】

①ほめうた。ほぎうた。

②オードの訳語。

しょう‐か【漿果】シヤウクワ

(→)液果に同じ。

しょう‐か【請暇】シヤウ‥

⇒せいか

しょう‐か【銷化】セウクワ

とかすこと。とけること。

しょう‐か【樵歌】セウ‥

きこりのうた。〈日葡辞書〉

しょう‐か【燮和】セフクワ

①ととのえやわらげること。しょうわ。

②陰陽を調和すること。転じて、宰相のつとめ。

⇒しょうか‐の‐かん【燮和の官】

しょう‐か【牆下】シヤウ‥

かきねのもと。かきねのあたり。

しょう‐か【蕭何】セウ‥

前漢の宰相。張良・韓信と共に高祖三傑の一人。江蘇沛県の人。劉邦(高祖)が関中に入るや秦の律令・図書を収め、軍政・民政に通じ、劉邦が項羽と争った時、よく関中の経営にあたり、後顧の患をなくした。天下定まって後、相国(宰相)となり、功第一を以て酇さん侯に封。( 〜前193)

しよう‐か【紫陽花】‥ヤウクワ

アジサイの別名。

しょうがセウガ

(「…た(が)せうがには」の形で)…たからには。…た以上は。東海道中膝栗毛発端「工面せうといつたが―にやあ、違へはねえから落着いて居さつし」

しょう‐が【小我】セウ‥

①自分一個にとらわれた狭い我。「―を殺す」

②宇宙の絶対的な我と区別した自我。↔大我

しょうが【小雅】セウ‥

詩経の分類の一つ。主として周の朝廷の儀式や宴会で用いられた歌。詩経305編のうち74編。→大雅1→雅2

しょう‐が【生薑・生姜・薑】シヤウ‥

①ショウガ科の多年草。原産地は熱帯アジアとされ、世界で広く栽培、日本へも古く中国から伝わった。地下茎は横走して数個の塊をなし、黄色で辛味を有し、食用・香辛料とし、または健胃剤・鎮嘔剤とする。はじかみ。〈[季]秋〉。〈文明本節用集〉

②けちな人をあざけっていう称。浮世床2「食気も性しょうが大の―だから」

⇒しょうが‐いち【生薑市】

⇒しょうが‐ざけ【生薑酒】

⇒しょうが‐さとうづけ【生薑砂糖漬】

⇒しょうが‐ず【生薑酢】

⇒しょうが‐ぜっく【生薑節供】

⇒しょうが‐ちゃ【生薑茶】

⇒しょうが‐とう【生薑糖】

⇒しょうが‐みそ【生薑味噌】

⇒しょうが‐ゆ【生薑湯】

しょう‐が【唱歌・声歌】シヤウ‥

①楽器の旋律に音節をあてはめて唱えること。また、その音節で記した譜(仮名譜)。もと雅楽の用語。そうが。口唱歌。竹取物語「あるいは―をし」

②楽に合わせて歌うこと。また、その歌。狭衣物語3「琵琶の―して」→しょうか

しょう‐が【麞牙】シヤウ‥

⇒しょうげ

じょう‐か【上価】ジヤウ‥

よい価。高価。

じょう‐か【上科】ジヤウクワ

生物分類上の一階級。目もくの下、科の上。→階級(表)

じょう‐か【浄化】ジヤウクワ

①きよめること。清浄・清潔にすること。

②〔宗〕卑俗な状態を神聖な状態に転化すること。

③カタルシスの訳語。

⇒じょうか‐そう【浄化槽】

じょう‐か【浄火】ジヤウクワ

きよめた火。神聖な火。

じょう‐か【城下】ジヤウ‥

①城壁のもと。城壁の外。

②城下町。

⇒じょうか‐の‐めい【城下の盟】

⇒じょうか‐まち【城下町】

じょう‐か【情火】ジヤウクワ

熱烈な情欲を火にたとえていう語。

じょう‐か【情歌】ジヤウ‥

①恋の心を述べた歌。こいか。「草原―」

②都々逸どどいつの異称。

じょう‐か【醸家】ヂヤウ‥

酒や醤油を醸造する家。

じょう‐が【乗駕】

(乗物に乗る意)動物が交尾する時、雄が背後から雌に乗りかかること。

じょう‐が【嫦娥】ジヤウ‥

(または姮娥こうが)

①[淮南子覧冥訓]中国古代の伝説で、羿げいの妻。羿が西王母から得た不死の薬を盗み飲み、昇仙して月宮に入ったと伝える。

②転じて、月の異称。

⇒じょうおう【紹鴎】

しょう‐おく【小屋】セウヲク

小さい家。こや。また、自分の家の謙称。

じょう‐おく【場屋】ヂヤウヲク

①昔、中国で、官吏登用の試験場。貢院。挙場。

②芝居小屋。戯場。

しょう‐おん【小恩・少恩】セウ‥

わずかな恩。わずかななさけ。少しの恩恵。また、恩恵の少ないこと。古今著聞集16「有季が―、ものの数ならじ」

しょう‐おん【消音】セウ‥

雑音や爆音を消すこと。

⇒しょうおん‐き【消音器】

じょう‐おん【上音】ジヤウ‥

〔理〕発音体の固有振動のうち、基音よりも振動数の高い音の総称。倍音はその一種。部分音。

じょう‐おん【常温】ジヤウヲン

①常に一定した温度。恒温こうおん。

②一年中の平均温度。

③加熱・冷却などしない、平常の温度。「―では液体の物質」

じょう‐おん【畳音】デフ‥

同じ音または音節が重なって一つの単語になったもの。「すすむ」「ひしひし」の類。

しょうおん‐き【消音器】セウ‥

内燃機関から出る爆音を減ずる装置。また、銃砲の発射音を小さくする装置。サイレンサー。マフラー。

⇒しょう‐おん【消音】

しょう‐か【上下】シヤウ‥

①かみとしも。うえした。じょうげ。

②治者と人民。

③あがりさがり。あげさげ。

④やりとりすること。「議論を―する」

しょう‐か【小火】セウクワ

①わずかな火。

②小さな火事。ぼや。

しょう‐か【小花】セウクワ

キク科の頭花やイネ科の小穂など、見かけ上一つの花のようにみえる花序において、それを構成する個々の花。→偽花

しょう‐か【小科】セウクワ

小さな罪科。日葡辞書「ショウクヮヲハヂシメザレバ、タイサイ(大災)トナル」

しょう‐か【小家】セウ‥

①小さい家。貧しい家。

②自分の家の謙称。

しょう‐か【小舸】セウ‥

小さいはやぶね。

しょう‐か【小過】セウクワ

小さいあやまち。

しょう‐か【小暇】セウ‥

少しのひま。

しょう‐か【小瑕】セウ‥

小さなきず。わずかな欠点。「―もゆるがせにしない」

しょう‐か【升遐・昇遐】

(はるかな天にのぼる意)天子や貴人の死。登遐とうか。崩御。

しょうか【正嘉】シヤウ‥

[芸文類聚]鎌倉中期、後深草ごふかくさ天皇朝の年号。康元2年3月14日(1257年3月31日)改元、正嘉3年3月26日(1259年4月20日)正元に改元。

しょう‐か【生花】シヤウクワ

いけばな。せいか。

しょう‐か【生家】シヤウ‥

(セイカとも)うまれた家。

しょう‐か【昇華】‥クワ

①〔理〕(sublimation)固体が、液状になることなく直接に気体になること。また、その逆の変化。例えば、樟脳しょうのうやドライアイスに見られる。

②社会的に認められない欲求や無意識的なエネルギー(イド)が、芸術的活動・宗教的活動など社会的に価値あるものに置換されること。精神分析の用語。

③物事がさらに高次の状態へ一段と高められること。

⇒しょうか‐ねつ【昇華熱】

しょう‐か【松火】‥クワ

松を焚く火。たいまつ。

しょう‐か【荘家・庄家】シヤウ‥

①荘園の事務をとった所。しょうけ。

②農家。農家の人。百姓。

しょう‐か【将家】シヤウ‥

武将の家柄。武家。

しょう‐か【消化】セウクワ

①[周書蘇綽伝]物が消えうせて変化すること。原形をなくして変化させること。

②〔生〕(digestion)栄養物質を、細胞によって利用し得る単純な形態に変化させる過程。脊椎動物では消化管内で消化液の分泌により行われる。細胞外消化。→同化3。

③転じて、読みまたは聴いた説などを十分に理解して自分の真の知識とすること。「未―の知識」

④処理すべき事物を残らず始末すること。「日程を―する」「売物を―する」

⇒しょうか‐えき【消化液】

⇒しょうか‐かん【消化管】

⇒しょうかかん‐ホルモン【消化管ホルモン】

⇒しょうか‐き【消化器】

⇒しょうか‐こうそ【消化酵素】

⇒しょうか‐ざい【消化剤】

⇒しょうか‐じあい【消化試合】

⇒しょうかせい‐かいよう【消化性潰瘍】

⇒しょうか‐せん【消化腺】

⇒しょうか‐ふりょう【消化不良】

しょう‐か【消火】セウクワ

火を消すこと。特に、火災を消すこと。「―にあたる」

⇒しょうか‐き【消火器】

⇒しょうか‐ざん【消火山】

⇒しょうか‐せん【消火栓】

しょう‐か【消夏・銷夏】セウ‥

夏の暑さをしのぐこと。あつさよけ。「―法」

しょう‐か【笑歌】セウ‥

笑ったり歌ったりすること。

しょう‐か【商科】シヤウクワ

商業に関する学科。「―大学」

しょう‐か【商家】シヤウ‥

商人の家。商売をする家。あきないや。「―へ嫁ぐ」

しょう‐か【唱和】シヤウクワ

⇒しょうわ

しょう‐か【唱歌】シヤウ‥

①歌を歌うこと。→しょうが。

②旧制の小学校の教科の一つ。1941年から音楽と改称。樋口一葉、たけくらべ「学校の―にもぎつちよんちよんと拍子を取りて」

③主として明治初期から第二次大戦終了時まで学校教育用につくられた歌。「小学―集」→童謡

しょう‐か【娼家】シヤウ‥

遊女屋。妓楼。

しょう‐か【笙歌】シヤウ‥

(セイガとも)笙の音に合わせて歌うこと。また、その歌。

しょう‐か【硝化】セウクワ

セルロースなどの化合物中の水酸基を硝酸基で置換して硝酸エステルにすること。

⇒しょうか‐さいきん【硝化細菌】

⇒しょうか‐めん【硝化綿】

しょう‐か【証果】‥クワ

〔仏〕修行という因によって得る悟りという結果。

しょう‐か【証歌】

使用した語句・用語法などの典拠とするための、証拠となる歌。証拠として引く歌。謡曲、草子洗「その―分明ならではいかで候ふべき」

しょう‐か【頌歌】

①ほめうた。ほぎうた。

②オードの訳語。

しょう‐か【漿果】シヤウクワ

(→)液果に同じ。

しょう‐か【請暇】シヤウ‥

⇒せいか

しょう‐か【銷化】セウクワ

とかすこと。とけること。

しょう‐か【樵歌】セウ‥

きこりのうた。〈日葡辞書〉

しょう‐か【燮和】セフクワ

①ととのえやわらげること。しょうわ。

②陰陽を調和すること。転じて、宰相のつとめ。

⇒しょうか‐の‐かん【燮和の官】

しょう‐か【牆下】シヤウ‥

かきねのもと。かきねのあたり。

しょう‐か【蕭何】セウ‥

前漢の宰相。張良・韓信と共に高祖三傑の一人。江蘇沛県の人。劉邦(高祖)が関中に入るや秦の律令・図書を収め、軍政・民政に通じ、劉邦が項羽と争った時、よく関中の経営にあたり、後顧の患をなくした。天下定まって後、相国(宰相)となり、功第一を以て酇さん侯に封。( 〜前193)

しよう‐か【紫陽花】‥ヤウクワ

アジサイの別名。

しょうがセウガ

(「…た(が)せうがには」の形で)…たからには。…た以上は。東海道中膝栗毛発端「工面せうといつたが―にやあ、違へはねえから落着いて居さつし」

しょう‐が【小我】セウ‥

①自分一個にとらわれた狭い我。「―を殺す」

②宇宙の絶対的な我と区別した自我。↔大我

しょうが【小雅】セウ‥

詩経の分類の一つ。主として周の朝廷の儀式や宴会で用いられた歌。詩経305編のうち74編。→大雅1→雅2

しょう‐が【生薑・生姜・薑】シヤウ‥

①ショウガ科の多年草。原産地は熱帯アジアとされ、世界で広く栽培、日本へも古く中国から伝わった。地下茎は横走して数個の塊をなし、黄色で辛味を有し、食用・香辛料とし、または健胃剤・鎮嘔剤とする。はじかみ。〈[季]秋〉。〈文明本節用集〉

②けちな人をあざけっていう称。浮世床2「食気も性しょうが大の―だから」

⇒しょうが‐いち【生薑市】

⇒しょうが‐ざけ【生薑酒】

⇒しょうが‐さとうづけ【生薑砂糖漬】

⇒しょうが‐ず【生薑酢】

⇒しょうが‐ぜっく【生薑節供】

⇒しょうが‐ちゃ【生薑茶】

⇒しょうが‐とう【生薑糖】

⇒しょうが‐みそ【生薑味噌】

⇒しょうが‐ゆ【生薑湯】

しょう‐が【唱歌・声歌】シヤウ‥

①楽器の旋律に音節をあてはめて唱えること。また、その音節で記した譜(仮名譜)。もと雅楽の用語。そうが。口唱歌。竹取物語「あるいは―をし」

②楽に合わせて歌うこと。また、その歌。狭衣物語3「琵琶の―して」→しょうか

しょう‐が【麞牙】シヤウ‥

⇒しょうげ

じょう‐か【上価】ジヤウ‥

よい価。高価。

じょう‐か【上科】ジヤウクワ

生物分類上の一階級。目もくの下、科の上。→階級(表)

じょう‐か【浄化】ジヤウクワ

①きよめること。清浄・清潔にすること。

②〔宗〕卑俗な状態を神聖な状態に転化すること。

③カタルシスの訳語。

⇒じょうか‐そう【浄化槽】

じょう‐か【浄火】ジヤウクワ

きよめた火。神聖な火。

じょう‐か【城下】ジヤウ‥

①城壁のもと。城壁の外。

②城下町。

⇒じょうか‐の‐めい【城下の盟】

⇒じょうか‐まち【城下町】

じょう‐か【情火】ジヤウクワ

熱烈な情欲を火にたとえていう語。

じょう‐か【情歌】ジヤウ‥

①恋の心を述べた歌。こいか。「草原―」

②都々逸どどいつの異称。

じょう‐か【醸家】ヂヤウ‥

酒や醤油を醸造する家。

じょう‐が【乗駕】

(乗物に乗る意)動物が交尾する時、雄が背後から雌に乗りかかること。

じょう‐が【嫦娥】ジヤウ‥

(または姮娥こうが)

①[淮南子覧冥訓]中国古代の伝説で、羿げいの妻。羿が西王母から得た不死の薬を盗み飲み、昇仙して月宮に入ったと伝える。

②転じて、月の異称。

しょう‐いん【小引】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐いん【小引】セウ‥

短いはしがき。小序。

しょう‐いん【小飲】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐いん【小飲】セウ‥

小人数の催すさかもり。小酌。小宴。

しょう‐う【小雨】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐う【小雨】セウ‥

すこし降る雨。こさめ。「―決行」

しょう‐うちゅう【小宇宙】セウ‥チウ🔗⭐🔉

しょう‐うちゅう【小宇宙】セウ‥チウ

①(Mikrokosmos ドイツ)宇宙の一部でありながら、それだけでまとまった一宇宙の観を呈するもの。特に人間を宇宙と類比してこの名で呼ぶことがある。

②(→)銀河2のこと。

しょう‐えき【小駅】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐えき【小駅】セウ‥

①小さな宿場しゅくば。

②小さな鉄道駅。

しょう‐えん【小円】セウヱン🔗⭐🔉

しょう‐えん【小円】セウヱン

①小さいまる。

②〔数〕球面と、球の中心を通らない平面との交わりにできる円。

しょう‐えん【小宴】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐えん【小宴】セウ‥

①小人数の宴会。

②自分の主催する宴会の謙称。

しょう‐えん【小園】セウヱン🔗⭐🔉

しょう‐えん【小園】セウヱン

小さい庭園。狭いはたけ。

しょう‐きゅうし【小臼歯】セウキウ‥🔗⭐🔉

しょう‐きゅうし【小臼歯】セウキウ‥

犬歯の隣にある臼歯。人間では上下両側に各2本ずつ。はじめ乳歯として生え換歯する。前臼歯。→永久歯(図)

しょう‐しょう【少少・小小】セウセウ🔗⭐🔉

しょう‐しょう【少少・小小】セウセウ

①すくないさま。わずかなこと。大鏡序「翁こそ―のことはおぼえ侍らめ」。「―の犠牲はやむを得ない」

②なみなみであること。普通。大方。源氏物語蛍「―の殿上人に劣るまじ」

③(副詞的に)少し。ちょっと。日葡辞書「ショウショウコレヲモウソウズ」。「―ごめん下さい」

しょう‐スンダ‐れっとう【小スンダ列島】セウ‥タウ🔗⭐🔉

しょう‐スンダ‐れっとう【小スンダ列島】セウ‥タウ

「スンダ列島」参照。

しょう‐ソクラテス‐がくは【小ソクラテス学派】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐ソクラテス‐がくは【小ソクラテス学派】セウ‥

〔哲〕ソクラテスの門から出て、その教説をそれぞれ一方的に展開した諸哲学派の総称。キニク学派・キュレネ学派・メガラ学派・エリス学派がこれに属する。

○消息を絶つしょうそくをたつ

連絡してこなくなる。行方不明になる。

⇒しょう‐そく【消息】

しょう‐デュマ【小デュマ】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐デュマ【小デュマ】セウ‥

「デュマ」参照。

しょう‐の‐つき【小の月】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐の‐つき【小の月】セウ‥

太陽暦では、1カ月の日数30日以下の月、すなわち2月・4月・6月・9月・11月の5カ月。太陰暦では1カ月の日数29日以下の月。↔大の月

○小の虫を殺して大の虫を助けるしょうのむしをころしてだいのむしをたすける🔗⭐🔉

○小の虫を殺して大の虫を助けるしょうのむしをころしてだいのむしをたすける

重大な物事のために小さな物事を犠牲にする。大の虫を助けて小の虫を殺す。小を捨てて大を助ける。

⇒しょう【小】

じょう‐の‐ゆみ【定の弓】ヂヤウ‥

密教で、定(禅定)を悪魔を払う弓にたとえていう語。慧(智慧)を矢にたとえていう「慧えの矢」の語と対になる。禅定の弓。謡曲、寝覚「愛染明王、―慧の矢にて悪魔を従へ給ふなり」

しょう‐は【小波】セウ‥

小さいなみ。さざなみ。

しょう‐は【小破】セウ‥

少し破損すること。

しょうは【召波】セウ‥

⇒くろやなぎしょうは(黒柳召波)

しょう‐は【消波】セウ‥

〔建〕波の力・勢いを分散・消失させること。「―工」

⇒しょうは‐ブロック【消波ブロック】

しょう‐は【耖耙】セウ‥

耕起されている土壌を、播種または移植するために、さらにこまかく砕いて表面をならす作業。

しょう‐は【翔破】シヤウ‥

①鳥が空を飛び通すこと。

②(飛行機などが)全行程を飛びきること。

しょう‐は【照破】セウ‥

仏が智慧の光明で凡夫の無明の闇を照らし破ること。

しょう‐は【衝破】

つきやぶること。突破。

しょう‐ば【笑罵】セウ‥

笑いののしること。

じょう‐は【条播】デウ‥

畑地に一定の距離に平行のうねをたて、種子を一様にまき、土をかぶせて押しならす播種法。すじまき。

じょうは【紹巴】ゼウ‥

⇒さとむらじょうは(里村紹巴)

じょう‐ば【上馬】ジヤウ‥

よい馬。じょうめ。

じょう‐ば【上場】ジヤウ‥

上方で、平土間ひらどまをいった語。

じょう‐ば【乗馬】

①馬に乗ること。

②乗用の馬。のりうま。じょうめ。

⇒じょうば‐はじめ【乗馬初】

⇒じょうば‐ふく【乗馬服】

しょう‐はい【小輩】セウ‥

①身分の卑しい人。小身もの。

②つまらない人物。

しょう‐はい【招牌】セウ‥

看板かんばんのこと。

しょう‐はい【勝敗】

勝つことと負けること。かちまけ。勝負。

⇒勝敗は時の運

しょう‐はい【賞杯・賞盃】シヤウ‥

賞として与える杯。カップ。「―を獲得する」

しょう‐はい【賞牌】シヤウ‥

賞として与える記章。メダル。

ショウハイ【小孩】

(中国語)子供。小児。

しょう‐ばい【商売】シヤウ‥

①あきない。うりかい。商業。「―繁盛」

②俗に、職業。仕事。「学生は勉強するのが―だ」

③芸娼妓などの業。

⇒しょうばい‐あがり【商売上り】

⇒しょうばい‐おうらい【商売往来】

⇒しょうばい‐おんな【商売女】

⇒しょうばい‐かたぎ【商売気質】

⇒しょうばい‐がたき【商売敵】

⇒しょうばい‐がら【商売柄】

⇒しょうばい‐ぎ【商売気】

⇒しょうばい‐どうぐ【商売道具】

⇒しょうばい‐にん【商売人】

⇒しょうばい‐むき【商売向】

⇒しょうばい‐や【商売屋】

じょう‐はい【上輩】ジヤウ‥

①貴い身分の人。

②目上の人。先輩。先進。こんてむつすむん地「―にてもあれ等輩にてもあれ」

↔下輩

しょうばい‐あがり【商売上り】シヤウ‥

以前に芸娼妓・茶屋女であった人。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「―はソレじきに知れやす」

⇒しょう‐ばい【商売】

しょうばい‐おうらい【商売往来】シヤウ‥ワウ‥

往来物の一つ。江戸時代、商用の文字を集めた教科書。

⇒しょう‐ばい【商売】

しょうばい‐おんな【商売女】シヤウ‥ヲンナ

芸娼妓など、接客を業とする女。玄人くろうと。

⇒しょう‐ばい【商売】

しょうばい‐かたぎ【商売気質】シヤウ‥

商人特有の気質。金銭上の利害に鋭敏な性質。

⇒しょう‐ばい【商売】

しょうばい‐がたき【商売敵】シヤウ‥

商売上の競争者。

⇒しょう‐ばい【商売】

しょうばい‐がら【商売柄】シヤウ‥

①商業上の種別。商売の種類。

②(副詞的に用いて)商売の関係上の意。「―目が利きく」

⇒しょう‐ばい【商売】

しょうばい‐ぎ【商売気】シヤウ‥

なにかにつけて商売上の損得を中心に考えようとする態度。自分の職業に有利なように事を運ぼうとする態度。また、職業意識。しょうばいけ。「―を出す」

⇒しょう‐ばい【商売】

じょうば‐いし【じょうば石】

(→)叩石たたきいし2に同じ。

しょうばい‐どうぐ【商売道具】シヤウ‥ダウ‥

商売を営む上で必要な道具。また、仕事上必要な用具。内田魯庵、家庭の読書室「書籍は学者の―ときめ込んでゐたから」

⇒しょう‐ばい【商売】

しょうばい‐にん【商売人】シヤウ‥

①品物を売買する職業の人。あきんど。

②専門家。くろうと。「―はだしの芸」

③芸娼妓など水商売の女。商売女。

⇒しょう‐ばい【商売】

しょう‐フーガ【小フーガ】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐フーガ【小フーガ】セウ‥

〔音〕小規模なフーガ。フゲッタ。

しょう‐ブルジョア【小ブルジョア】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐ブルジョア【小ブルジョア】セウ‥

(→)プチ‐ブルジョアに同じ。

○城府を設けずじょうふをもうけず

[宋史傅尭兪伝]障害となるものを作らないこと。人に対して隔てなく打ち解けることにいう。

⇒じょう‐ふ【城府】

しょうゆうき【小右記】セウイウ‥🔗⭐🔉

しょうゆうき【小右記】セウイウ‥

(オウキとも)小野宮右大臣藤原実資さねすけの日記。61巻。977年(貞元2)(現存本文は982年)より1032年(長元5)に至る。藤原道長が権勢を極めた当時の世相や宮廷の儀式・故実などを詳細に記録。野府記やふき。

→文献資料[小右記(しょうゆうき) (抜粋・原漢文)]

ちいさ・い【小さい】チヒサイ🔗⭐🔉

ちいさ・い【小さい】チヒサイ

〔形〕[文]ちひさ・し(ク)

①(物の形にいう)容積・身長など、占める場所が少ない。大きくない。源氏物語紅葉賀「又―・き屋ども作り集めて奉り給へるを」。「―・い順に並ぶ」

②年がゆかない。おさない。源氏物語若菜下「又―・き七つよりかみのは皆殿上せさせ給ふ」。「息子はまだ―・い」

③声音などが弱い。かすかである。狂言、鐘の音「これはいかなこと、―・い音じや」。「―・い声で言う」

④些細ささいである。また、単位が下である。「―・いことに腹をたてる」「―・い金をもちあわせていない」

⑤度量などが狭い。「気が―・い」

⑥規模などが大きくない。「―・い会社」

⑦ちぢこまっている。卑下した状態にある。「―・くなっている」

ちいさ‐がたな【小さ刀】チヒサ‥🔗⭐🔉

ちいさ‐がたな【小さ刀】チヒサ‥

室町時代以来、幕府出仕の際の所用の短刀。殿中差でんちゅうざしともいう。→短刀

ちいさきはな【小さき花】チヒサキ‥🔗⭐🔉

ちいさきはな【小さき花】チヒサキ‥

(I Fioretti イタリア)アッシジのフランチェスコやその弟子たちの生活・奇跡などを伝説的に記した詩的な書。

ちいさ‐ご【小さ子】チヒサ‥🔗⭐🔉

ちいさ‐ご【小さ子】チヒサ‥

神話・説話に登場する、体のごく小さい子供。成人して大事業をなしとげ、変身して幸福を得る話が多い。少彦名神すくなびこなのかみ・一寸法師など。

ちいさ・し【小さし】チヒサシ🔗⭐🔉

ちいさ・し【小さし】チヒサシ

〔形ク〕

⇒ちいさい

ちいさ‐な【小さな】チヒサ‥🔗⭐🔉

ちいさ‐な【小さな】チヒサ‥

〔連体〕

小さい。

ちいさ‐やか【小さやか】チヒサ‥🔗⭐🔉

ちいさ‐やか【小さやか】チヒサ‥

いかにも小さいさま。源氏物語帚木「いと―なれば、かき抱きて」

ちいさ‐わらわ【小さ童】チヒサワラハ🔗⭐🔉

ちいさ‐わらわ【小さ童】チヒサワラハ

①小さい子供。

②宮中の殿上に召し使われた子供。内豎ないじゅ。

ちさ・い【小い】🔗⭐🔉

ちさ・い【小い】

〔形〕[文]ちさ・し(ク)

「ちいさい」の転。

ちっこ・い【小い】🔗⭐🔉

ちっこ・い【小い】

〔形〕

(西日本で)小さい。

モルトケ【Hermuth von Moltke】🔗⭐🔉

モルトケ【Hermuth von Moltke】

(小モルトケ)ドイツの軍人。大モルトケの甥。第一次大戦勃発時のドイツ参謀総長。マルヌ会戦敗戦後、更迭。(1848〜1916)

[漢]小🔗⭐🔉

小 字形

筆順

筆順

〔小(

〔小( )部0画/3画/教育/3014・3E2E〕

〔音〕ショウ〈セウ〉(呉)(漢)

〔訓〕ちいさい・こ=・お=・さ=

[意味]

①ちいさい。形や規模が大きくない。こまかい。ささやか。(対)大。「大は小を兼ねる」「小の月」「小銃・小品・小冊子・縮小・矮小わいしょう」▶同名のものを区別するために、二次的な方に添えて用いる。「小篆しょうてん・小楠公しょうなんこう」

②身分が低い。力量・器量がおとっている。とるにたらない。(対)大。「小身・小器・小人物・卑小」▶自分の側をへりくだっていう語としても使う。「小生・小社」

▷接頭語「さ」に当てることがある。「小夜さよ・小百合さゆり」

[解字]

指事。小さい三つの点をうって、ちいさいものの意を表す。一説に、中心の線の両側に点をうち、棒を細くけずる意を表す、という。

[下ツキ

過小・狭小・極小・群小・最小・弱小・縮小・針小棒大・大小・短小・胆大心小・卑小・微小・凡小・矮小

[難読]

小豆あずき・小連翹おとぎりそう・小父おじ・小母おば・小路こうじ・小督こごう・小雀こがら・小綬鶏こじゅけい・小半こなから・小腹このかみ・ほがみ・小波さざなみ・小火ぼや・小蘗めぎ

)部0画/3画/教育/3014・3E2E〕

〔音〕ショウ〈セウ〉(呉)(漢)

〔訓〕ちいさい・こ=・お=・さ=

[意味]

①ちいさい。形や規模が大きくない。こまかい。ささやか。(対)大。「大は小を兼ねる」「小の月」「小銃・小品・小冊子・縮小・矮小わいしょう」▶同名のものを区別するために、二次的な方に添えて用いる。「小篆しょうてん・小楠公しょうなんこう」

②身分が低い。力量・器量がおとっている。とるにたらない。(対)大。「小身・小器・小人物・卑小」▶自分の側をへりくだっていう語としても使う。「小生・小社」

▷接頭語「さ」に当てることがある。「小夜さよ・小百合さゆり」

[解字]

指事。小さい三つの点をうって、ちいさいものの意を表す。一説に、中心の線の両側に点をうち、棒を細くけずる意を表す、という。

[下ツキ

過小・狭小・極小・群小・最小・弱小・縮小・針小棒大・大小・短小・胆大心小・卑小・微小・凡小・矮小

[難読]

小豆あずき・小連翹おとぎりそう・小父おじ・小母おば・小路こうじ・小督こごう・小雀こがら・小綬鶏こじゅけい・小半こなから・小腹このかみ・ほがみ・小波さざなみ・小火ぼや・小蘗めぎ

筆順

筆順

〔小(

〔小( )部0画/3画/教育/3014・3E2E〕

〔音〕ショウ〈セウ〉(呉)(漢)

〔訓〕ちいさい・こ=・お=・さ=

[意味]

①ちいさい。形や規模が大きくない。こまかい。ささやか。(対)大。「大は小を兼ねる」「小の月」「小銃・小品・小冊子・縮小・矮小わいしょう」▶同名のものを区別するために、二次的な方に添えて用いる。「小篆しょうてん・小楠公しょうなんこう」

②身分が低い。力量・器量がおとっている。とるにたらない。(対)大。「小身・小器・小人物・卑小」▶自分の側をへりくだっていう語としても使う。「小生・小社」

▷接頭語「さ」に当てることがある。「小夜さよ・小百合さゆり」

[解字]

指事。小さい三つの点をうって、ちいさいものの意を表す。一説に、中心の線の両側に点をうち、棒を細くけずる意を表す、という。

[下ツキ

過小・狭小・極小・群小・最小・弱小・縮小・針小棒大・大小・短小・胆大心小・卑小・微小・凡小・矮小

[難読]

小豆あずき・小連翹おとぎりそう・小父おじ・小母おば・小路こうじ・小督こごう・小雀こがら・小綬鶏こじゅけい・小半こなから・小腹このかみ・ほがみ・小波さざなみ・小火ぼや・小蘗めぎ

)部0画/3画/教育/3014・3E2E〕

〔音〕ショウ〈セウ〉(呉)(漢)

〔訓〕ちいさい・こ=・お=・さ=

[意味]

①ちいさい。形や規模が大きくない。こまかい。ささやか。(対)大。「大は小を兼ねる」「小の月」「小銃・小品・小冊子・縮小・矮小わいしょう」▶同名のものを区別するために、二次的な方に添えて用いる。「小篆しょうてん・小楠公しょうなんこう」

②身分が低い。力量・器量がおとっている。とるにたらない。(対)大。「小身・小器・小人物・卑小」▶自分の側をへりくだっていう語としても使う。「小生・小社」

▷接頭語「さ」に当てることがある。「小夜さよ・小百合さゆり」

[解字]

指事。小さい三つの点をうって、ちいさいものの意を表す。一説に、中心の線の両側に点をうち、棒を細くけずる意を表す、という。

[下ツキ

過小・狭小・極小・群小・最小・弱小・縮小・針小棒大・大小・短小・胆大心小・卑小・微小・凡小・矮小

[難読]

小豆あずき・小連翹おとぎりそう・小父おじ・小母おば・小路こうじ・小督こごう・小雀こがら・小綬鶏こじゅけい・小半こなから・小腹このかみ・ほがみ・小波さざなみ・小火ぼや・小蘗めぎ

広辞苑に「小」で始まるの検索結果 1-90。もっと読み込む