複数辞典一括検索+![]()

![]()

すい‐せい【彗星】🔗⭐🔉

すい‐せい【彗星】

(comet)太陽系内の天体の一種。軌道は、太陽を一つの焦点とする楕円・双曲線などの二次曲線を描く。本体は核と呼ばれ、水・アンモニア・二酸化炭素の氷に固体微粒子が混じったものとされる。太陽に近づくとガス雲を発生し、明るく輝くコマ(髪)と尾が観測される。昔、中国および日本では妖星と称し、その出現を凶兆視した。ほうきぼし。コメット。

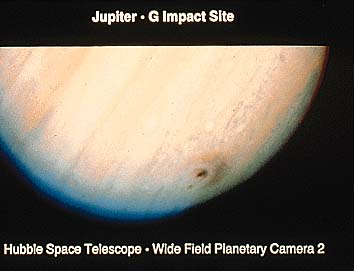

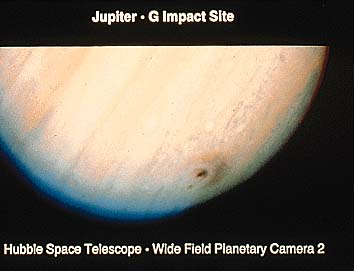

シューメ‐カー・レビー彗星の木星衝突痕

撮影:NASA/STScI

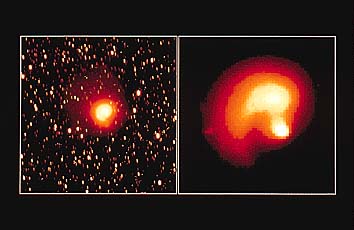

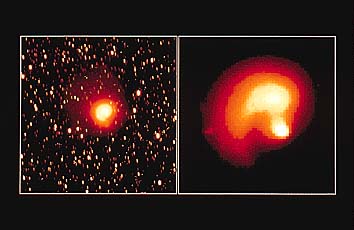

ハリー彗星(コンピューター画像処理)

提供:東京大学理学部木曽観測所

ハリー彗星(コンピューター画像処理)

提供:東京大学理学部木曽観測所

百武彗星

撮影:及川聖彦

百武彗星

撮影:及川聖彦

百武彗星

撮影:佐々木正幸

百武彗星

撮影:佐々木正幸

ヘール・ボップ彗星の核

撮影:NASA/STScI

ヘール・ボップ彗星の核

撮影:NASA/STScI

⇒彗星の如く

⇒彗星の如く

ハリー彗星(コンピューター画像処理)

提供:東京大学理学部木曽観測所

ハリー彗星(コンピューター画像処理)

提供:東京大学理学部木曽観測所

百武彗星

撮影:及川聖彦

百武彗星

撮影:及川聖彦

百武彗星

撮影:佐々木正幸

百武彗星

撮影:佐々木正幸

ヘール・ボップ彗星の核

撮影:NASA/STScI

ヘール・ボップ彗星の核

撮影:NASA/STScI

⇒彗星の如く

⇒彗星の如く

○彗星の如くすいせいのごとく🔗⭐🔉

○彗星の如くすいせいのごとく

ある世界に有望な新人が突然はなやかに現れ出るさまのたとえ。

⇒すい‐せい【彗星】

すいせい‐むし【酔生夢死】

[二程全集、程頤、明道先生行状記]何のなす所もなく、いたずらに一生を終わること。

すいせい‐ろん【水成論】

すべての岩石は原始の海で海底に沈殿して生じた水成岩であるとする静的地球観。18世紀末ドイツのヴェルナー(A. G. Werner1749〜1817)が唱えた。主水説。汎水論。↔火成論

⇒すい‐せい【水成】

すい‐せき【水石】

①水と石。泉水と庭石。

②水中にある石。

③室内に置いて観賞する自然石。

すい‐せき【燧石】

⇒ひうちいし(火打石)

ずい‐せつ【瑞雪】

めでたいしるしとされる雪。

すい‐せん【水仙】

①水中の仙人。

②ヒガンバナ科の多年草。地中海沿岸原産で、古くシルクロードを通って東アジアに渡来。日本の暖地海岸にも自生化。地下に卵状球形の鱗茎を有する。葉は線状で叢生。冬から早春に花茎の先端に数花を開き、正月の花として賞される。花被片は6枚で白色、内側に濃黄色の盃さかずき状の副花冠がある。八重その他の園芸品種が多い。また広義にはヒガンバナ科スイセン属の植物の総称。スイセンをはじめ約30種あり、地中海沿岸から西アジアに分布。重要な園芸品種が多く、秋植の球根類として栽培。ラッパズイセン・キズイセン・クチベニズイセンなど。房咲水仙。〈[季]冬〉。下学集「水仙花」

スイセン

提供:OPO

⇒すいせん‐のう【水仙翁】

すい‐せん【水洗】

水で洗い流すこと。「―便所」

すい‐せん【水戦】

水上での戦争。ふないくさ。

すい‐せん【水線】

船舶の喫水きっすい線。

⇒すいせん‐めん【水線面】

すい‐せん【水繊・水煎・水蟾】

葛粉くずこを練り、冷やして細く切り、黄白2色を交えて水仙の花の色に似せたもの。垂れ味噌・煎酒いりざけ・砂糖蜜をつけて食べる。室町時代に行われた。

⇒すいせん‐なべ【水繊鍋】

すい‐せん【垂涎】

⇒すいぜん

すい‐せん【垂線】

〔数〕直線・平面に垂直に交わる直線。その交点を「垂線の足あし」という。垂直線。

すい‐せん【推選】

選んで推すこと。「先発隊に―される」

すい‐せん【推薦】

よいと思う人や物をひとにすすめること。推挙。「―状」

⇒すいせん‐にゅうがく【推薦入学】

すい‐ぜん【垂涎】

(スイセン・スイエンとも)

①食物を欲しがってよだれをたらすこと。

②あるものを非常に強くほしがること。「―の的まと」

⇒すいぜん‐さんじゃく【垂涎三尺】

すい‐ぜん【粋然】

まじりけがない。純粋である。

すいぜん‐さんじゃく【垂涎三尺】

ある物を手に入れたいと強く思うことのたとえ。

⇒すい‐ぜん【垂涎】

ずいせん‐じ【瑞泉寺】

鎌倉市二階堂にある臨済宗円覚寺派の寺。山号は錦屏きんぺい山。本尊は釈迦如来。1327年(嘉暦2)夢窓疎石の創建。花の寺として知られる。

すいぜんじ‐こうえん【水前寺公園】‥ヱン

熊本市東部にある公園。はじめ細川忠利が禅寺水前寺を建て、のちに寺を移してその跡に自分の別荘を築造した地。池泉回遊式庭園で知られる。正称は成趣じょうじゅ園。

水前寺公園

撮影:新海良夫

⇒すいせん‐のう【水仙翁】

すい‐せん【水洗】

水で洗い流すこと。「―便所」

すい‐せん【水戦】

水上での戦争。ふないくさ。

すい‐せん【水線】

船舶の喫水きっすい線。

⇒すいせん‐めん【水線面】

すい‐せん【水繊・水煎・水蟾】

葛粉くずこを練り、冷やして細く切り、黄白2色を交えて水仙の花の色に似せたもの。垂れ味噌・煎酒いりざけ・砂糖蜜をつけて食べる。室町時代に行われた。

⇒すいせん‐なべ【水繊鍋】

すい‐せん【垂涎】

⇒すいぜん

すい‐せん【垂線】

〔数〕直線・平面に垂直に交わる直線。その交点を「垂線の足あし」という。垂直線。

すい‐せん【推選】

選んで推すこと。「先発隊に―される」

すい‐せん【推薦】

よいと思う人や物をひとにすすめること。推挙。「―状」

⇒すいせん‐にゅうがく【推薦入学】

すい‐ぜん【垂涎】

(スイセン・スイエンとも)

①食物を欲しがってよだれをたらすこと。

②あるものを非常に強くほしがること。「―の的まと」

⇒すいぜん‐さんじゃく【垂涎三尺】

すい‐ぜん【粋然】

まじりけがない。純粋である。

すいぜん‐さんじゃく【垂涎三尺】

ある物を手に入れたいと強く思うことのたとえ。

⇒すい‐ぜん【垂涎】

ずいせん‐じ【瑞泉寺】

鎌倉市二階堂にある臨済宗円覚寺派の寺。山号は錦屏きんぺい山。本尊は釈迦如来。1327年(嘉暦2)夢窓疎石の創建。花の寺として知られる。

すいぜんじ‐こうえん【水前寺公園】‥ヱン

熊本市東部にある公園。はじめ細川忠利が禅寺水前寺を建て、のちに寺を移してその跡に自分の別荘を築造した地。池泉回遊式庭園で知られる。正称は成趣じょうじゅ園。

水前寺公園

撮影:新海良夫

すいぜんじ‐な【水前寺菜】

(熊本市水前寺に栽培したからいう)キク科の多年草。モルッカ諸島原産。熱帯で広く栽培、日本でも野生化。高さ約50センチメートル。葉は長楕円形、柔らかく厚い。裏面は紫色。夏、橙黄色の頭状花をつける。観賞用。葉は食用。ハルタマ。木耳菜。

すいぜんじ‐のり【水前寺海苔】

(初め熊本市水前寺付近で見られたからいう)淡水産の藍藻。清流の川底などに生え、体は円い単細胞から成り、粘液質により多数集まって塊状をなす。これを厚紙状に漉すいて食用とする。カワタケノリ。カワノリ。

すいせん‐なべ【水繊鍋】

薄く平たい方形または長方形の青銅もしくは銅製の鍋で、内部に白鑞しろめをひいたもの。水繊を作るのに用い、鉉つるがある。

⇒すい‐せん【水繊・水煎・水蟾】

すいせん‐にゅうがく【推薦入学】‥ニフ‥

入学者選抜方法の一つ。一定の条件のもとに進学希望者の推薦を出身学校長に求め、学力検査を免除し、調査書等により選抜し、入学を認めるもの。

⇒すい‐せん【推薦】

すいせん‐のう【水仙翁】‥ヲウ

フランネルソウの別称。

⇒すい‐せん【水仙】

すいせん‐ば

(兵庫県で)庭園のこと。

すいせん‐めん【水線面】

水線で切った船舶の水平断面。

⇒すい‐せん【水線】

すい‐そ【水素】

(hydrogen)非金属元素の一種。元素記号H 原子番号1。原子量1.008。無色・無臭の気体。物質中最も軽く、他の元素と化合して多量に存在。これを製するには亜鉛に希硫酸を作用させるか、あるいは水を電気分解する。水素を燃焼させると淡青色の炎をあげ酸素と化合して水を生じる。酸化物の還元に用い、酸素とともに噴出燃焼させて金属板の溶断・溶接に利用。工業的に水性ガスまたは炭化水素ガスから製造し、硬化油をはじめ各種の化学工業で水素添加に用いる。

⇒すいそ‐イオン【水素イオン】

⇒すいそイオン‐しすう【水素イオン指数】

⇒すいそイオン‐のうど【水素イオン濃度】

⇒すいそ‐か【水素化】

⇒すいそ‐けつごう【水素結合】

⇒すいそ‐ちょぞう‐ごうきん【水素貯蔵合金】

⇒すいそ‐てんか【水素添加】

⇒すいそ‐でんきょく【水素電極】

⇒すいそ‐ばくだん【水素爆弾】

すいそ‐イオン【水素イオン】

水素原子が1電子を失った1価の陽イオン。記号はH+ 水溶液中ではヒドロキソニウム‐イオン(H3O+)として存在。これが酸性の原因となる。

⇒すい‐そ【水素】

すいそイオン‐しすう【水素イオン指数】

水素イオン濃度を表す数値。水素イオンのモル濃度の逆数の常用対数で示す。記号pH 純粋の水はpH=7で中性、これより大きい値はアルカリ性、これより小さい値は酸性。現在ではモル濃度の代りに活動度を用いて定義されるが、両指数の差は普通0.1以下である。

⇒すい‐そ【水素】

すいそイオン‐のうど【水素イオン濃度】

溶液中の水素イオンの濃度。通常、水素イオン指数(pH)をもって表記。

⇒すい‐そ【水素】

すい‐そう【水草】‥サウ

①水中または水辺に生える草。みずくさ。

②淡水生の草。↔海草

すい‐そう【水晶】‥サウ

⇒すいしょう。枕草子42「あてなるもの…―の数珠ずず」

すい‐そう【水葬】‥サウ

水中に死骸を投じて葬ること。四葬の一つ。

すい‐そう【水槽】‥サウ

水を貯えておく大きな入れ物。みずぶね。「金魚の―」

すい‐そう【水艙】‥サウ

飲料・ボイラー用などの水を貯蔵する船内のタンク。

すい‐そう【水藻】‥サウ

水中に生育する藻もや草。

すい‐そう【吹奏】

笛・笙しょう・らっぱなどを吹き奏かなでること。管楽器で演奏すること。「行進曲を―する」

⇒すいそう‐がく【吹奏楽】

⇒すいそう‐がくだん【吹奏楽団】

⇒すいそう‐がっき【吹奏楽器】

すい‐ぞう【膵臓】‥ザウ

消化腺の一つ。胃の後ろ側に横に伸び、後腹壁に位置する、舌状で細長い帯灰黄色の臓器。膵液を分泌し、膵管によってこれを十二指腸に送る。また内分泌腺としての機能を持ち、その中にあるランゲルハンス島からインシュリンとグルカゴンとを分泌して血糖の量を調節。膵。→内臓(図)。

⇒すいぞう‐えし【膵臓壊死】

⇒すいぞう‐えん【膵臓炎】

⇒すいぞう‐がん【膵臓癌】

ずい‐そう【随想】‥サウ

思いつくまま。おりにふれて感じたこと。また、それを書きとめた文章。「―録」

ずい‐そう【瑞相】‥サウ

①めでたいしるし。吉兆。今昔物語集1「此の相は必ず是れ仏に成るべき―を現ぜるなり」

②きざし。まえじらせ。方丈記「世の乱るる―とか聞けるもしるく」

③めでたい人相。福々しい人相。

すいぞう‐えし【膵臓壊死】‥ザウヱ‥

急性に起こる激しい膵臓の炎症。膵臓酵素であるトリプシンやリパーゼ・アミラーゼが間質や周囲に脱出し、それらによる自己消化の結果、膵臓組織および周囲脂肪組織に広範な壊死を来す。上腹部激痛、ショック症状を呈する。

⇒すい‐ぞう【膵臓】

すいぞう‐えん【膵臓炎】‥ザウ‥

膵臓の炎症。急性膵炎と慢性膵炎とがあり、前者は急激に発病し、上腹部激痛・悪心嘔吐・ショック症状を呈し、重症のものは膵臓組織の壊死を来し致命的。胆石・アルコールによるもののほか原因不明のものもある。慢性膵炎はしばしば大酒家に見られ、習慣的な過度のアルコール摂取が原因であることが多い。膵炎。

⇒すい‐ぞう【膵臓】

すいそう‐がく【吹奏楽】

管楽器と打楽器との編成で演奏される音楽。管楽。

⇒すい‐そう【吹奏】

すいそう‐がくだん【吹奏楽団】

管楽器と打楽器とによる楽団。ブラスバンド。

⇒すい‐そう【吹奏】

すいそう‐がっき【吹奏楽器】‥ガク‥

(→)管楽器に同じ。

⇒すい‐そう【吹奏】

すいそう‐かん【水想観】‥サウクワン

〔仏〕浄土の清らかな水を観想する法。観無量寿経に説く十六観の第2。水観。

すいぞう‐がん【膵臓癌】‥ザウ‥

膵臓に生じる癌腫。膵管の上皮細胞から発生するものが大半。早期診断・治療が最も難しく予後不良。

⇒すい‐ぞう【膵臓】

すいそう‐りゅう【吹送流】‥リウ

「風成海流」参照。

すいそ‐か【水素化】‥クワ

(hydrogenation)分子内の不飽和結合(炭素原子間の二重結合・三重結合)に水素を付加させる反応。触媒としてニッケル・白金・パラジウムなどを用いる。水素添加。

⇒すい‐そ【水素】

すい‐そく【垂足】

〔数〕垂線の足あし。→垂線。

⇒すいそく‐きょくせん【垂足曲線】

⇒すいそく‐さんかっけい【垂足三角形】

すい‐そく【推測】

ある事柄に基づいておしはかること。「原因を―する」

⇒すいそく‐こうほう【推測航法】

⇒すいそく‐とうけいがく【推測統計学】

すい‐ぞく【水族】

水中に生息する生物。

⇒すいぞく‐かん【水族館】

すいぞく‐かん【水族館】‥クワン

水生生物を収集・飼育し、それを展示して公衆の利用に供する施設。水生生物に関する調査・研究も行う。木下杢太郎、地下一尺集「動物園の中の暗い―の金魚を思ひ出させた」

⇒すい‐ぞく【水族】

すいそく‐きょくせん【垂足曲線】

定点から一つの曲線上の各点における接線に垂線を下ろす時、その足の描く曲線。

⇒すい‐そく【垂足】

すいそく‐こうほう【推測航法】‥カウハフ

天測や地物の方位測定によらず、機械の回転数や測程器などによる航走距離と、羅針儀による針路とによって推測位置を知り、航海・航空する方法。

⇒すい‐そく【推測】

すいそく‐さんかっけい【垂足三角形】‥カク‥

三角形の各頂点から対辺に下ろした垂線の足を3頂点とする三角形。

⇒すい‐そく【垂足】

すいそく‐とうけいがく【推測統計学】

(→)推計学に同じ。

⇒すい‐そく【推測】

すいそ‐けつごう【水素結合】‥ガフ

酸素・窒素・フッ素のような電気陰性度の大きい原子2個の間に水素原子が介在してできる結合。普通の化学結合より弱いが、分子間力による結合より強い。氷は水分子の間の水素結合によりできた結晶である。DNAの二重らせん構造でも重要な役割を演ずる。

⇒すい‐そ【水素】

すいそ‐ちょぞう‐ごうきん【水素貯蔵合金】‥ザウガフ‥

低温・加圧下で水素を吸収し、高温・減圧下で放出する合金。鉄‐チタン系、ニッケル‐マグネシウム系などの合金がある。水素吸蔵合金。

⇒すい‐そ【水素】

すいそ‐てんか【水素添加】

(→)水素化に同じ。

⇒すい‐そ【水素】

すいそ‐でんきょく【水素電極】

白金黒をつけた白金板を水素イオンを含む溶液中に挿入し、水素ガスを通気して接触させたもの。水素ガスの圧力が1気圧、水素イオンの活動度が1である水素電極を標準水素電極と呼び、その電極電位をすべての温度で0とする。

⇒すい‐そ【水素】

すいそ‐ばくだん【水素爆弾】

核融合反応を応用した爆弾。原子爆弾を起爆剤にして重水素・三重水素・リチウムなどの融合反応を起こさせる。大量の中性子線を放出する。水爆。

ビキニ水爆実験

提供:NHK

⇒すい‐そ【水素】

すい‐そん【水村】

水辺の村。

すい‐そん【水損】

水害のための損失。狂言、雷「八百年が間旱損―の無い様にしてとらせう」

すい‐そん【推尊】

たっとんで、人にすすめること。あがめること。

す‐いた【簀板】

船の底に敷く、簀の子状の板。簀縁すべり。〈日葡辞書〉

すいた【吹田】

大阪府北部の市。大阪市に北接。産業はビール・化学・金属工業など。北部の丘陵は住宅地。人口35万4千。

ず‐いた【図板】ヅ‥

①大工が建築現場で使う、板に描いた図面。

②(→)香盤こうばん3に同じ。

すい‐たい【水滞】

漢方で、体内の水すいが偏在した病態。浮腫・めまい・立ちくらみ・尿量減少などがみられる。水毒。

すい‐たい【衰態】

おとろえた状態。

すい‐たい【衰頽・衰退】

おとろえくずれること。おとろえ退歩すること。「国勢の―」

すい‐たい【推戴】

おしいただくこと。特に、団体などの長としてむかえること。

すい‐たい【酔態】

酒に酔ったすがた。「―をさらす」

すい‐たい【翠苔】

みどり色のこけ。

すい‐たい【翠黛】

①みどりのまゆずみ。また、それをほどこした美しいまゆ。和漢朗詠集「―紅顔錦繍のよそほひ」

②みどりにかすむ山のけしき。平家物語灌頂「緑蘿の牆かき、―の山、画にかくとも筆もおよびがたし」

すい‐たい【錐体】

①〔数〕(cone)平面上の閉じた曲線(または折れ線)の周上を一周する点と、この平面外の一定点とを結ぶ直線によってつくられる曲面(または幾つかの平面の一部)で囲まれた空間の一部分。円錐・角錐の類。錐。

②〔生〕

㋐哺乳類の延髄上部の名称。大脳皮質に発する運動神経の束。下方から見ると錐体1状にふくれているからいう。

㋑(→)錐体細胞1に同じ。

㋒内頭蓋底にある錐体1状の骨の膨み。側頭骨岩様部の一部。内部に中耳・内耳がある。

⇒すいたい‐がいろ【錐体外路】

⇒すいたい‐さいぼう【錐体細胞】

⇒すいたい‐ろ【錐体路】

すい‐だい【水大】

〔仏〕万物を構成する要素の一つ。水の元素。四大・五大・六大の一つ。

すいたい‐がいろ【錐体外路】‥グワイ‥

大脳皮質から出て脊髄を下る運動神経路のうち、錐体路以外のものの総称。線条体・小脳などが中枢の役割をもち、不随意的・無意識的な筋肉の緊張・協同運動などをつかさどる。↔錐体路。

⇒すい‐たい【錐体】

すいたい‐さいぼう【錐体細胞】‥バウ

①脊椎動物の眼の網膜を形成する視細胞の一つ。青・緑・赤の3色光に反応し、明るい場所での視覚や色覚をつかさどる。円錐細胞。錐体。→杆体細胞。

②大脳皮質にあり、錐体状の細胞体と長い軸索および樹状突起を持つ細胞。

⇒すい‐たい【錐体】

すいたい‐ろ【錐体路】

大脳皮質の左右の運動野から出発し、延髄の錐体で左右交叉ののち脊髄前角および脳神経の運動核まで下行する神経伝導路。脳内の錐体路の一側がこわされると、反対側の半身で運動が麻痺する。巧妙で敏捷な運動・表情・言語などの筋肉の随意運動をつかさどる。↔錐体外路

⇒すい‐たい【錐体】

すい‐たく【水沢】

水の溜まったさわ。

⇒すいたく‐しょくぶつ【水沢植物】

すいたく‐しょくぶつ【水沢植物】

(→)抽水ちゅうすい植物に同じ。

⇒すい‐たく【水沢】

すい‐だし【吸出し】スヒ‥

①吸い出すこと。

②「吸出し膏薬こうやく」の略。

⇒すいだし‐かん【吸出し管】

⇒すいだし‐こうやく【吸出し膏薬】

⇒すいだし‐つうふう【吸出し通風】

すいだし‐かん【吸出し管】スヒ‥クワン

(draft tube)反動水車において水車と放水路とを結ぶ管。全落差を有効に働かせる役目をする。吸水管。

⇒すい‐だし【吸出し】

すいだし‐こうやく【吸出し膏薬】スヒ‥カウ‥

腫物の膿汁を吸い出すために貼る膏薬。すいだし。吸膏薬すいごうやく。

⇒すい‐だし【吸出し】

すいだし‐つうふう【吸出し通風】スヒ‥

人工通風の一種。ボイラーの煙道中に扇風機を付けて煙を吸い出し、焚き口からの空気の流入を増して燃焼を促進する。→押込み通風

⇒すい‐だし【吸出し】

すい‐だ・す【吸い出す】スヒ‥

〔他五〕

内部にあるものを吸って外へ出す。

すい‐だつ【錐脱】

(→)穎脱えいだつに同じ。

すい‐たて【筋立】

梳櫛すきぐし。けすじたて。

すい‐だて【粋立て】

いきがること。通つうらしくふるまおうとすること。また、その人。傾城禁短気「初会の―はふらるるもとい」

すい‐だま【吸い玉】スヒ‥

(→)「吸い瓢ふくべ」に同じ。

すいたらし・い【好いたらしい】

〔形〕

好ましい。感じがよい。

すい‐だん【吹弾】

笛などを吹き、琴などを弾くこと。音楽を奏すること。英草紙「―、歌舞、皆倫を離れて、なほ書を善くし画を善くす」

すい‐だん【推断】

事理をおしきわめて断定すること。また、推測によって断定すること。

すい‐ち【推知】

ある事からおしはかって知ること。

すい‐ちく【吹竹】

(→)吹笛すいてきに同じ。

ずい‐ちく【随逐】

あとを追ってつき従うこと。御文章「人をへつらひたらさんものには、相かまへて相かまへて―すべからず」

す‐いちぶ【素一歩】

一歩こっきり。また、一歩きりの金しか持っていないこと。誹風柳多留4「―はげしなりませで安堵する」

すい‐ちゃ【吸茶】スヒ‥

桃山時代、一碗の茶碗にたてた茶を一同で回し飲みすること。

すい‐ちゅう【水中】

水のなか。

⇒すいちゅう‐か【水中花】

⇒すいちゅう‐カメラ【水中カメラ】

⇒すいちゅう‐こうこがく【水中考古学】

⇒すいちゅう‐しょくぶつ【水中植物】

⇒すいちゅう‐ちょうおんき【水中聴音機】

⇒すいちゅう‐めがね【水中眼鏡】

⇒すいちゅう‐よく‐せん【水中翼船】

すい‐ちゅう【水注】

①文房具の一種。硯すずりに使う水を入れる容器。陶磁器または銅製。水滴。みずつぎ。

②茶道具の一種。点前てまえ中に用いる水の容器。みずさし。

すい‐ちゅう【水柱】

水が柱状にたちのぼったもの。みずばしら。

すいちゅう‐か【水中花】‥クワ

コップなどに水を入れ、その中に造花を入れて開かせるもの。涼味を感じさせる。〈[季]夏〉

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐カメラ【水中カメラ】

水中撮影用に防水・耐水圧設計したカメラ。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐こうこがく【水中考古学】‥カウ‥

海底や湖底にある遺跡や沈没船などを調査研究する、考古学の一分野。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐しょくぶつ【水中植物】

水生植物のうち、特に沈水植物の称。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐ちょうおんき【水中聴音機】‥チヤウ‥

(→)ソナーに同じ。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐めがね【水中眼鏡】

水中で目をあけていられるように用いる眼鏡。水みず眼鏡。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐ゆうこう【睡中遊行】‥イウカウ

(→)夢中遊行症に同じ。

すいちゅう‐よく‐せん【水中翼船】

船体の喫水きっすい線下に翼をつけた船。航行中は翼に生ずる揚力によって船体を水面上に浮き上がらせて、水の抵抗を少なくし、高速を出す。ハイドロフォイル。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すい‐ちょう【水鳥】‥テウ

①みずとり。水禽。

②(字が水と酉とりとから成ることから)酒の異称。

すい‐ちょう【垂釣】‥テウ

釣糸を垂らして魚を釣ること。うおつり。つり。

すい‐ちょう【垂髫】‥テウ

①子供の垂髪。さげがみ。

②転じて、おさない時。幼時。

すい‐ちょう【推重】

重んじて人にすすめること。

ずい‐ちょう【瑞兆】‥テウ

めでたい前兆。瑞祥。瑞徴。吉兆。

ずい‐ちょう【瑞鳥】‥テウ

めでたい鳥。鶴や鳳凰の類。

すいちょう‐こうけい【翠帳紅閨】‥チヤウ‥

みどりのとばりと、くれないのねや。すなわち、貴婦人の寝室。和漢朗詠集「―万事の礼法異なりといへども」

すい‐ちょく【垂直】

(「まっすぐにたれる」の意)

①重力の方向。鉛直えんちょく。↔水平。

②〔数〕

㋐二つの直線が互いに90度で交わるとき、これらの2直線は直交する、あるいは互いに垂直であるという。さらに空間内の2直線が平行移動した結果直交するときも互いに垂直であるという。

㋑一つの平面上のすべての直線に垂直な直線はこの平面に垂直であるという。

㋒一つの平面に垂直な直線を含む平面は前者の平面に垂直であるという。

⇒すいちょく‐あんていばん【垂直安定板】

⇒すいちょく‐かんせん【垂直感染】

⇒すいちょく‐しき【垂直式】

⇒すいちょく‐せん【垂直線】

⇒すいちょく‐とび【垂直跳び】

⇒すいちょく‐にとうぶんせん【垂直二等分線】

⇒すいちょく‐びよく【垂直尾翼】

⇒すいちょく‐ぶんぷ【垂直分布】

⇒すいちょく‐へんどう【垂直変動】

⇒すいちょく‐ぼうえき【垂直貿易】

⇒すいちょく‐めん【垂直面】

⇒すいちょく‐りちゃくりく‐き【垂直離着陸機】

すいちょく‐あんていばん【垂直安定板】

飛行機の垂直尾翼のうち、方向舵を除いた固定翼部分。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐かんせん【垂直感染】

胎内あるいは産道で母から子へ病原体が感染すること。風疹ウイルス・サイトメガロ‐ウイルス・ヘルペス‐ウイルス・HIVなどに見られる。垂直伝播。↔水平感染。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐しき【垂直式】

〔建〕(Perpendicular style)14世紀後期から約1世紀半にわたるイギリスのゴシック建築様式。窓の飾り格子の垂直線が特徴。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐せん【垂直線】

(→)垂線に同じ。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐とび【垂直跳び】

助走せずにその場で両足の力で垂直に跳び上がるジャンプ。学校での体力測定や選手の跳躍力測定に用いられる。サージャント‐ジャンプ。その場跳び。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐にとうぶんせん【垂直二等分線】

線分の中点を通り、その線分に垂直な直線。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐びよく【垂直尾翼】

尾翼の一つ。ほぼ垂直に取り付けられた翼。機体の旋回、方向安定性の保持に用いられる。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐ぶんぷ【垂直分布】

標高または水深に従って変化する生物や植生帯の鉛直方向の分布。高度が上がると低温になるので、赤道から高緯度へ向かう水平分布とほぼ対応して変化する。↔水平分布。→植生帯(表)。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐へんどう【垂直変動】

(→)上下変動に同じ。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐ぼうえき【垂直貿易】

工業化の程度の異なった産業の生産物の間で行われる貿易。先進工業国が工業製品を、発展途上国が一次産品を供給し合うのが典型的な例。↔水平貿易。→国際分業。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐めん【垂直面】

①(→)鉛直面に同じ。

②ある平面に垂直な直線を含む平面は、その平面に対して垂直面であるという。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐りちゃくりく‐き【垂直離着陸機】

滑走しないで垂直に離着陸できる飛行機。ヘリコプターは通常これに含めない。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいち‐りょうほう【水治療法】‥レウハフ

物理療法の一種。冷水・温水または蒸気の温度および刺激を利用して、疾病を治療する方法。洗浄・罨法あんぽう・座浴の類。

すい‐つき【吸付】スヒ‥

①吸いつくこと。

②吸付桟の略。

⇒すいつき‐あり【吸付蟻】

⇒すいつき‐ざん【吸付桟】

すいつき‐あり【吸付蟻】スヒ‥

(→)吸付桟に同じ。

⇒すい‐つき【吸付】

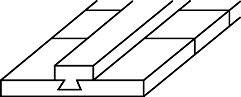

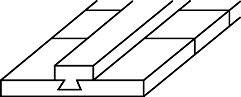

すいつき‐ざん【吸付桟】スヒ‥

〔建〕板の裏に取り付けて反そりや分離を防ぐ桟。桟の片側を鳩尾状にし、板に彫り込んだ蟻形溝にはめこみ、固定する。吸付。吸付蟻。蟻桟ありざん。

吸付桟

すいぜんじ‐な【水前寺菜】

(熊本市水前寺に栽培したからいう)キク科の多年草。モルッカ諸島原産。熱帯で広く栽培、日本でも野生化。高さ約50センチメートル。葉は長楕円形、柔らかく厚い。裏面は紫色。夏、橙黄色の頭状花をつける。観賞用。葉は食用。ハルタマ。木耳菜。

すいぜんじ‐のり【水前寺海苔】

(初め熊本市水前寺付近で見られたからいう)淡水産の藍藻。清流の川底などに生え、体は円い単細胞から成り、粘液質により多数集まって塊状をなす。これを厚紙状に漉すいて食用とする。カワタケノリ。カワノリ。

すいせん‐なべ【水繊鍋】

薄く平たい方形または長方形の青銅もしくは銅製の鍋で、内部に白鑞しろめをひいたもの。水繊を作るのに用い、鉉つるがある。

⇒すい‐せん【水繊・水煎・水蟾】

すいせん‐にゅうがく【推薦入学】‥ニフ‥

入学者選抜方法の一つ。一定の条件のもとに進学希望者の推薦を出身学校長に求め、学力検査を免除し、調査書等により選抜し、入学を認めるもの。

⇒すい‐せん【推薦】

すいせん‐のう【水仙翁】‥ヲウ

フランネルソウの別称。

⇒すい‐せん【水仙】

すいせん‐ば

(兵庫県で)庭園のこと。

すいせん‐めん【水線面】

水線で切った船舶の水平断面。

⇒すい‐せん【水線】

すい‐そ【水素】

(hydrogen)非金属元素の一種。元素記号H 原子番号1。原子量1.008。無色・無臭の気体。物質中最も軽く、他の元素と化合して多量に存在。これを製するには亜鉛に希硫酸を作用させるか、あるいは水を電気分解する。水素を燃焼させると淡青色の炎をあげ酸素と化合して水を生じる。酸化物の還元に用い、酸素とともに噴出燃焼させて金属板の溶断・溶接に利用。工業的に水性ガスまたは炭化水素ガスから製造し、硬化油をはじめ各種の化学工業で水素添加に用いる。

⇒すいそ‐イオン【水素イオン】

⇒すいそイオン‐しすう【水素イオン指数】

⇒すいそイオン‐のうど【水素イオン濃度】

⇒すいそ‐か【水素化】

⇒すいそ‐けつごう【水素結合】

⇒すいそ‐ちょぞう‐ごうきん【水素貯蔵合金】

⇒すいそ‐てんか【水素添加】

⇒すいそ‐でんきょく【水素電極】

⇒すいそ‐ばくだん【水素爆弾】

すいそ‐イオン【水素イオン】

水素原子が1電子を失った1価の陽イオン。記号はH+ 水溶液中ではヒドロキソニウム‐イオン(H3O+)として存在。これが酸性の原因となる。

⇒すい‐そ【水素】

すいそイオン‐しすう【水素イオン指数】

水素イオン濃度を表す数値。水素イオンのモル濃度の逆数の常用対数で示す。記号pH 純粋の水はpH=7で中性、これより大きい値はアルカリ性、これより小さい値は酸性。現在ではモル濃度の代りに活動度を用いて定義されるが、両指数の差は普通0.1以下である。

⇒すい‐そ【水素】

すいそイオン‐のうど【水素イオン濃度】

溶液中の水素イオンの濃度。通常、水素イオン指数(pH)をもって表記。

⇒すい‐そ【水素】

すい‐そう【水草】‥サウ

①水中または水辺に生える草。みずくさ。

②淡水生の草。↔海草

すい‐そう【水晶】‥サウ

⇒すいしょう。枕草子42「あてなるもの…―の数珠ずず」

すい‐そう【水葬】‥サウ

水中に死骸を投じて葬ること。四葬の一つ。

すい‐そう【水槽】‥サウ

水を貯えておく大きな入れ物。みずぶね。「金魚の―」

すい‐そう【水艙】‥サウ

飲料・ボイラー用などの水を貯蔵する船内のタンク。

すい‐そう【水藻】‥サウ

水中に生育する藻もや草。

すい‐そう【吹奏】

笛・笙しょう・らっぱなどを吹き奏かなでること。管楽器で演奏すること。「行進曲を―する」

⇒すいそう‐がく【吹奏楽】

⇒すいそう‐がくだん【吹奏楽団】

⇒すいそう‐がっき【吹奏楽器】

すい‐ぞう【膵臓】‥ザウ

消化腺の一つ。胃の後ろ側に横に伸び、後腹壁に位置する、舌状で細長い帯灰黄色の臓器。膵液を分泌し、膵管によってこれを十二指腸に送る。また内分泌腺としての機能を持ち、その中にあるランゲルハンス島からインシュリンとグルカゴンとを分泌して血糖の量を調節。膵。→内臓(図)。

⇒すいぞう‐えし【膵臓壊死】

⇒すいぞう‐えん【膵臓炎】

⇒すいぞう‐がん【膵臓癌】

ずい‐そう【随想】‥サウ

思いつくまま。おりにふれて感じたこと。また、それを書きとめた文章。「―録」

ずい‐そう【瑞相】‥サウ

①めでたいしるし。吉兆。今昔物語集1「此の相は必ず是れ仏に成るべき―を現ぜるなり」

②きざし。まえじらせ。方丈記「世の乱るる―とか聞けるもしるく」

③めでたい人相。福々しい人相。

すいぞう‐えし【膵臓壊死】‥ザウヱ‥

急性に起こる激しい膵臓の炎症。膵臓酵素であるトリプシンやリパーゼ・アミラーゼが間質や周囲に脱出し、それらによる自己消化の結果、膵臓組織および周囲脂肪組織に広範な壊死を来す。上腹部激痛、ショック症状を呈する。

⇒すい‐ぞう【膵臓】

すいぞう‐えん【膵臓炎】‥ザウ‥

膵臓の炎症。急性膵炎と慢性膵炎とがあり、前者は急激に発病し、上腹部激痛・悪心嘔吐・ショック症状を呈し、重症のものは膵臓組織の壊死を来し致命的。胆石・アルコールによるもののほか原因不明のものもある。慢性膵炎はしばしば大酒家に見られ、習慣的な過度のアルコール摂取が原因であることが多い。膵炎。

⇒すい‐ぞう【膵臓】

すいそう‐がく【吹奏楽】

管楽器と打楽器との編成で演奏される音楽。管楽。

⇒すい‐そう【吹奏】

すいそう‐がくだん【吹奏楽団】

管楽器と打楽器とによる楽団。ブラスバンド。

⇒すい‐そう【吹奏】

すいそう‐がっき【吹奏楽器】‥ガク‥

(→)管楽器に同じ。

⇒すい‐そう【吹奏】

すいそう‐かん【水想観】‥サウクワン

〔仏〕浄土の清らかな水を観想する法。観無量寿経に説く十六観の第2。水観。

すいぞう‐がん【膵臓癌】‥ザウ‥

膵臓に生じる癌腫。膵管の上皮細胞から発生するものが大半。早期診断・治療が最も難しく予後不良。

⇒すい‐ぞう【膵臓】

すいそう‐りゅう【吹送流】‥リウ

「風成海流」参照。

すいそ‐か【水素化】‥クワ

(hydrogenation)分子内の不飽和結合(炭素原子間の二重結合・三重結合)に水素を付加させる反応。触媒としてニッケル・白金・パラジウムなどを用いる。水素添加。

⇒すい‐そ【水素】

すい‐そく【垂足】

〔数〕垂線の足あし。→垂線。

⇒すいそく‐きょくせん【垂足曲線】

⇒すいそく‐さんかっけい【垂足三角形】

すい‐そく【推測】

ある事柄に基づいておしはかること。「原因を―する」

⇒すいそく‐こうほう【推測航法】

⇒すいそく‐とうけいがく【推測統計学】

すい‐ぞく【水族】

水中に生息する生物。

⇒すいぞく‐かん【水族館】

すいぞく‐かん【水族館】‥クワン

水生生物を収集・飼育し、それを展示して公衆の利用に供する施設。水生生物に関する調査・研究も行う。木下杢太郎、地下一尺集「動物園の中の暗い―の金魚を思ひ出させた」

⇒すい‐ぞく【水族】

すいそく‐きょくせん【垂足曲線】

定点から一つの曲線上の各点における接線に垂線を下ろす時、その足の描く曲線。

⇒すい‐そく【垂足】

すいそく‐こうほう【推測航法】‥カウハフ

天測や地物の方位測定によらず、機械の回転数や測程器などによる航走距離と、羅針儀による針路とによって推測位置を知り、航海・航空する方法。

⇒すい‐そく【推測】

すいそく‐さんかっけい【垂足三角形】‥カク‥

三角形の各頂点から対辺に下ろした垂線の足を3頂点とする三角形。

⇒すい‐そく【垂足】

すいそく‐とうけいがく【推測統計学】

(→)推計学に同じ。

⇒すい‐そく【推測】

すいそ‐けつごう【水素結合】‥ガフ

酸素・窒素・フッ素のような電気陰性度の大きい原子2個の間に水素原子が介在してできる結合。普通の化学結合より弱いが、分子間力による結合より強い。氷は水分子の間の水素結合によりできた結晶である。DNAの二重らせん構造でも重要な役割を演ずる。

⇒すい‐そ【水素】

すいそ‐ちょぞう‐ごうきん【水素貯蔵合金】‥ザウガフ‥

低温・加圧下で水素を吸収し、高温・減圧下で放出する合金。鉄‐チタン系、ニッケル‐マグネシウム系などの合金がある。水素吸蔵合金。

⇒すい‐そ【水素】

すいそ‐てんか【水素添加】

(→)水素化に同じ。

⇒すい‐そ【水素】

すいそ‐でんきょく【水素電極】

白金黒をつけた白金板を水素イオンを含む溶液中に挿入し、水素ガスを通気して接触させたもの。水素ガスの圧力が1気圧、水素イオンの活動度が1である水素電極を標準水素電極と呼び、その電極電位をすべての温度で0とする。

⇒すい‐そ【水素】

すいそ‐ばくだん【水素爆弾】

核融合反応を応用した爆弾。原子爆弾を起爆剤にして重水素・三重水素・リチウムなどの融合反応を起こさせる。大量の中性子線を放出する。水爆。

ビキニ水爆実験

提供:NHK

⇒すい‐そ【水素】

すい‐そん【水村】

水辺の村。

すい‐そん【水損】

水害のための損失。狂言、雷「八百年が間旱損―の無い様にしてとらせう」

すい‐そん【推尊】

たっとんで、人にすすめること。あがめること。

す‐いた【簀板】

船の底に敷く、簀の子状の板。簀縁すべり。〈日葡辞書〉

すいた【吹田】

大阪府北部の市。大阪市に北接。産業はビール・化学・金属工業など。北部の丘陵は住宅地。人口35万4千。

ず‐いた【図板】ヅ‥

①大工が建築現場で使う、板に描いた図面。

②(→)香盤こうばん3に同じ。

すい‐たい【水滞】

漢方で、体内の水すいが偏在した病態。浮腫・めまい・立ちくらみ・尿量減少などがみられる。水毒。

すい‐たい【衰態】

おとろえた状態。

すい‐たい【衰頽・衰退】

おとろえくずれること。おとろえ退歩すること。「国勢の―」

すい‐たい【推戴】

おしいただくこと。特に、団体などの長としてむかえること。

すい‐たい【酔態】

酒に酔ったすがた。「―をさらす」

すい‐たい【翠苔】

みどり色のこけ。

すい‐たい【翠黛】

①みどりのまゆずみ。また、それをほどこした美しいまゆ。和漢朗詠集「―紅顔錦繍のよそほひ」

②みどりにかすむ山のけしき。平家物語灌頂「緑蘿の牆かき、―の山、画にかくとも筆もおよびがたし」

すい‐たい【錐体】

①〔数〕(cone)平面上の閉じた曲線(または折れ線)の周上を一周する点と、この平面外の一定点とを結ぶ直線によってつくられる曲面(または幾つかの平面の一部)で囲まれた空間の一部分。円錐・角錐の類。錐。

②〔生〕

㋐哺乳類の延髄上部の名称。大脳皮質に発する運動神経の束。下方から見ると錐体1状にふくれているからいう。

㋑(→)錐体細胞1に同じ。

㋒内頭蓋底にある錐体1状の骨の膨み。側頭骨岩様部の一部。内部に中耳・内耳がある。

⇒すいたい‐がいろ【錐体外路】

⇒すいたい‐さいぼう【錐体細胞】

⇒すいたい‐ろ【錐体路】

すい‐だい【水大】

〔仏〕万物を構成する要素の一つ。水の元素。四大・五大・六大の一つ。

すいたい‐がいろ【錐体外路】‥グワイ‥

大脳皮質から出て脊髄を下る運動神経路のうち、錐体路以外のものの総称。線条体・小脳などが中枢の役割をもち、不随意的・無意識的な筋肉の緊張・協同運動などをつかさどる。↔錐体路。

⇒すい‐たい【錐体】

すいたい‐さいぼう【錐体細胞】‥バウ

①脊椎動物の眼の網膜を形成する視細胞の一つ。青・緑・赤の3色光に反応し、明るい場所での視覚や色覚をつかさどる。円錐細胞。錐体。→杆体細胞。

②大脳皮質にあり、錐体状の細胞体と長い軸索および樹状突起を持つ細胞。

⇒すい‐たい【錐体】

すいたい‐ろ【錐体路】

大脳皮質の左右の運動野から出発し、延髄の錐体で左右交叉ののち脊髄前角および脳神経の運動核まで下行する神経伝導路。脳内の錐体路の一側がこわされると、反対側の半身で運動が麻痺する。巧妙で敏捷な運動・表情・言語などの筋肉の随意運動をつかさどる。↔錐体外路

⇒すい‐たい【錐体】

すい‐たく【水沢】

水の溜まったさわ。

⇒すいたく‐しょくぶつ【水沢植物】

すいたく‐しょくぶつ【水沢植物】

(→)抽水ちゅうすい植物に同じ。

⇒すい‐たく【水沢】

すい‐だし【吸出し】スヒ‥

①吸い出すこと。

②「吸出し膏薬こうやく」の略。

⇒すいだし‐かん【吸出し管】

⇒すいだし‐こうやく【吸出し膏薬】

⇒すいだし‐つうふう【吸出し通風】

すいだし‐かん【吸出し管】スヒ‥クワン

(draft tube)反動水車において水車と放水路とを結ぶ管。全落差を有効に働かせる役目をする。吸水管。

⇒すい‐だし【吸出し】

すいだし‐こうやく【吸出し膏薬】スヒ‥カウ‥

腫物の膿汁を吸い出すために貼る膏薬。すいだし。吸膏薬すいごうやく。

⇒すい‐だし【吸出し】

すいだし‐つうふう【吸出し通風】スヒ‥

人工通風の一種。ボイラーの煙道中に扇風機を付けて煙を吸い出し、焚き口からの空気の流入を増して燃焼を促進する。→押込み通風

⇒すい‐だし【吸出し】

すい‐だ・す【吸い出す】スヒ‥

〔他五〕

内部にあるものを吸って外へ出す。

すい‐だつ【錐脱】

(→)穎脱えいだつに同じ。

すい‐たて【筋立】

梳櫛すきぐし。けすじたて。

すい‐だて【粋立て】

いきがること。通つうらしくふるまおうとすること。また、その人。傾城禁短気「初会の―はふらるるもとい」

すい‐だま【吸い玉】スヒ‥

(→)「吸い瓢ふくべ」に同じ。

すいたらし・い【好いたらしい】

〔形〕

好ましい。感じがよい。

すい‐だん【吹弾】

笛などを吹き、琴などを弾くこと。音楽を奏すること。英草紙「―、歌舞、皆倫を離れて、なほ書を善くし画を善くす」

すい‐だん【推断】

事理をおしきわめて断定すること。また、推測によって断定すること。

すい‐ち【推知】

ある事からおしはかって知ること。

すい‐ちく【吹竹】

(→)吹笛すいてきに同じ。

ずい‐ちく【随逐】

あとを追ってつき従うこと。御文章「人をへつらひたらさんものには、相かまへて相かまへて―すべからず」

す‐いちぶ【素一歩】

一歩こっきり。また、一歩きりの金しか持っていないこと。誹風柳多留4「―はげしなりませで安堵する」

すい‐ちゃ【吸茶】スヒ‥

桃山時代、一碗の茶碗にたてた茶を一同で回し飲みすること。

すい‐ちゅう【水中】

水のなか。

⇒すいちゅう‐か【水中花】

⇒すいちゅう‐カメラ【水中カメラ】

⇒すいちゅう‐こうこがく【水中考古学】

⇒すいちゅう‐しょくぶつ【水中植物】

⇒すいちゅう‐ちょうおんき【水中聴音機】

⇒すいちゅう‐めがね【水中眼鏡】

⇒すいちゅう‐よく‐せん【水中翼船】

すい‐ちゅう【水注】

①文房具の一種。硯すずりに使う水を入れる容器。陶磁器または銅製。水滴。みずつぎ。

②茶道具の一種。点前てまえ中に用いる水の容器。みずさし。

すい‐ちゅう【水柱】

水が柱状にたちのぼったもの。みずばしら。

すいちゅう‐か【水中花】‥クワ

コップなどに水を入れ、その中に造花を入れて開かせるもの。涼味を感じさせる。〈[季]夏〉

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐カメラ【水中カメラ】

水中撮影用に防水・耐水圧設計したカメラ。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐こうこがく【水中考古学】‥カウ‥

海底や湖底にある遺跡や沈没船などを調査研究する、考古学の一分野。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐しょくぶつ【水中植物】

水生植物のうち、特に沈水植物の称。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐ちょうおんき【水中聴音機】‥チヤウ‥

(→)ソナーに同じ。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐めがね【水中眼鏡】

水中で目をあけていられるように用いる眼鏡。水みず眼鏡。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐ゆうこう【睡中遊行】‥イウカウ

(→)夢中遊行症に同じ。

すいちゅう‐よく‐せん【水中翼船】

船体の喫水きっすい線下に翼をつけた船。航行中は翼に生ずる揚力によって船体を水面上に浮き上がらせて、水の抵抗を少なくし、高速を出す。ハイドロフォイル。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すい‐ちょう【水鳥】‥テウ

①みずとり。水禽。

②(字が水と酉とりとから成ることから)酒の異称。

すい‐ちょう【垂釣】‥テウ

釣糸を垂らして魚を釣ること。うおつり。つり。

すい‐ちょう【垂髫】‥テウ

①子供の垂髪。さげがみ。

②転じて、おさない時。幼時。

すい‐ちょう【推重】

重んじて人にすすめること。

ずい‐ちょう【瑞兆】‥テウ

めでたい前兆。瑞祥。瑞徴。吉兆。

ずい‐ちょう【瑞鳥】‥テウ

めでたい鳥。鶴や鳳凰の類。

すいちょう‐こうけい【翠帳紅閨】‥チヤウ‥

みどりのとばりと、くれないのねや。すなわち、貴婦人の寝室。和漢朗詠集「―万事の礼法異なりといへども」

すい‐ちょく【垂直】

(「まっすぐにたれる」の意)

①重力の方向。鉛直えんちょく。↔水平。

②〔数〕

㋐二つの直線が互いに90度で交わるとき、これらの2直線は直交する、あるいは互いに垂直であるという。さらに空間内の2直線が平行移動した結果直交するときも互いに垂直であるという。

㋑一つの平面上のすべての直線に垂直な直線はこの平面に垂直であるという。

㋒一つの平面に垂直な直線を含む平面は前者の平面に垂直であるという。

⇒すいちょく‐あんていばん【垂直安定板】

⇒すいちょく‐かんせん【垂直感染】

⇒すいちょく‐しき【垂直式】

⇒すいちょく‐せん【垂直線】

⇒すいちょく‐とび【垂直跳び】

⇒すいちょく‐にとうぶんせん【垂直二等分線】

⇒すいちょく‐びよく【垂直尾翼】

⇒すいちょく‐ぶんぷ【垂直分布】

⇒すいちょく‐へんどう【垂直変動】

⇒すいちょく‐ぼうえき【垂直貿易】

⇒すいちょく‐めん【垂直面】

⇒すいちょく‐りちゃくりく‐き【垂直離着陸機】

すいちょく‐あんていばん【垂直安定板】

飛行機の垂直尾翼のうち、方向舵を除いた固定翼部分。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐かんせん【垂直感染】

胎内あるいは産道で母から子へ病原体が感染すること。風疹ウイルス・サイトメガロ‐ウイルス・ヘルペス‐ウイルス・HIVなどに見られる。垂直伝播。↔水平感染。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐しき【垂直式】

〔建〕(Perpendicular style)14世紀後期から約1世紀半にわたるイギリスのゴシック建築様式。窓の飾り格子の垂直線が特徴。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐せん【垂直線】

(→)垂線に同じ。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐とび【垂直跳び】

助走せずにその場で両足の力で垂直に跳び上がるジャンプ。学校での体力測定や選手の跳躍力測定に用いられる。サージャント‐ジャンプ。その場跳び。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐にとうぶんせん【垂直二等分線】

線分の中点を通り、その線分に垂直な直線。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐びよく【垂直尾翼】

尾翼の一つ。ほぼ垂直に取り付けられた翼。機体の旋回、方向安定性の保持に用いられる。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐ぶんぷ【垂直分布】

標高または水深に従って変化する生物や植生帯の鉛直方向の分布。高度が上がると低温になるので、赤道から高緯度へ向かう水平分布とほぼ対応して変化する。↔水平分布。→植生帯(表)。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐へんどう【垂直変動】

(→)上下変動に同じ。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐ぼうえき【垂直貿易】

工業化の程度の異なった産業の生産物の間で行われる貿易。先進工業国が工業製品を、発展途上国が一次産品を供給し合うのが典型的な例。↔水平貿易。→国際分業。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐めん【垂直面】

①(→)鉛直面に同じ。

②ある平面に垂直な直線を含む平面は、その平面に対して垂直面であるという。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐りちゃくりく‐き【垂直離着陸機】

滑走しないで垂直に離着陸できる飛行機。ヘリコプターは通常これに含めない。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいち‐りょうほう【水治療法】‥レウハフ

物理療法の一種。冷水・温水または蒸気の温度および刺激を利用して、疾病を治療する方法。洗浄・罨法あんぽう・座浴の類。

すい‐つき【吸付】スヒ‥

①吸いつくこと。

②吸付桟の略。

⇒すいつき‐あり【吸付蟻】

⇒すいつき‐ざん【吸付桟】

すいつき‐あり【吸付蟻】スヒ‥

(→)吸付桟に同じ。

⇒すい‐つき【吸付】

すいつき‐ざん【吸付桟】スヒ‥

〔建〕板の裏に取り付けて反そりや分離を防ぐ桟。桟の片側を鳩尾状にし、板に彫り込んだ蟻形溝にはめこみ、固定する。吸付。吸付蟻。蟻桟ありざん。

吸付桟

⇒すい‐つき【吸付】

すい‐つ・く【吸い付く】スヒ‥

[一]〔自五〕

吸って、また、吸うようにぴったりと付く。密着する。「蛭ひるが―・く」

[二]〔他下二〕

⇒すいつける(下一)

すいつけ‐タバコ【吸付け煙草】スヒ‥

火をつけて、すぐ吸えるようにして人に差し出すタバコ。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―の煙管の雁首」

すい‐つ・ける【吸い付ける】スヒ‥

〔他下一〕[文]すひつ・く(下二)

①物を吸うように引きつける。「磁石が鉄を―・ける」

②タバコを火にあてて、吸って点火させる。

③(特定の銘柄のタバコを)吸いなれる。

スイッチ【switch】

①電気回路を開閉する装置。開閉器。点滅器。「―を入れる」「―を切る」

②鉄道の転轍てんてつ機。ポイント。

③交替すること。切り換えること。「ピッチャーを―する」

⇒スイッチ‐バック【switchback】

⇒スイッチ‐ヒッター【switch-hitter】

⇒スイッチ‐ぼうえき【スイッチ貿易】

スイッチ‐バック【switchback】

急勾配を運行するための折返し式の鉄道線路。斜面の途中に停車場を設置するために本線から分岐して設けられるものと、建設上の制約から本線が折り返すものとがある。

⇒スイッチ【switch】

スイッチ‐ヒッター【switch-hitter】

野球で、左右どちらの打席でも打てる選手。

⇒スイッチ【switch】

スイッチ‐ぼうえき【スイッチ貿易】

三角貿易の一種で、自国あてに輸送される買付品を、契約履行中に、第三国に転売して取引を切り換える方式。

⇒スイッチ【switch】

すいっちょ

〔動〕(鳴く声から)ウマオイの俗称。〈[季]秋〉

スイッチング【switching】

切り換えること。「―素子」

⇒スイッチング‐でんげん【スイッチング電源】

スイッチング‐でんげん【スイッチング電源】

電源装置の一種。半導体素子により電力制御回路の状態を変化(スイッチング)させ、出力電圧を制御する。

⇒スイッチング【switching】

すい‐づつ【吸筒】スヒ‥

酒または水を入れて携帯する筒形の器。水筒。浮世草子、俗つれづれ「―を道の友として」

すい‐つば【吸鍔】スヒ‥

ピストンのこと。

⇒すいつば‐かん【吸鍔環】

すいつば‐かん【吸鍔環】スヒ‥クワン

ピストン‐リングのこと。

⇒すい‐つば【吸鍔】

すい‐てい【水底】

水の底。みずそこ。みなそこ。「―に沈む」

⇒すいてい‐せん【水底線】

すい‐てい【水亭】

水辺のあずまや。

すい‐てい【水程】

水路の行程。ふなじ。

すい‐てい【推定】

①推測して決定すること。おしはかってきめること。「年代を―する」

②法律関係または事実が明瞭でない場合、争いや不確定な状態を避けるために法が一応下す判断。当事者がこれに異なることを証明したときは効果を失う。

⇒すいてい‐ぜんそん【推定全損】

⇒すいてい‐そうぞくにん【推定相続人】

⇒すいてい‐ろん【推定論】

すい‐てい【綏定】

[漢書宣帝紀「朕至尊を承けてより未だ能く匈奴を綏定せず」]安んじ定めること。安定させること。

すいてい‐せん【水底線】

河・海・湖などの水底に敷設した電信線・電話線。

⇒すい‐てい【水底】

すいてい‐ぜんそん【推定全損】

損害保険において、現実に全損を生じたことは必ずしも明確ではないが、商法上全損と推定して、保険金額全部の填補てんぽを請求すること。解釈全損。準全損。

⇒すい‐てい【推定】

すいてい‐そうぞくにん【推定相続人】‥サウ‥

〔法〕相続が開始した場合、第1順位の相続人となるべき者。通常は子と配偶者。

⇒すい‐てい【推定】

すいてい‐ろん【推定論】

〔数〕完全な調査を行わず、一定の場所・時または事物についての標本値から統計的方法によって、母集団の母数を求める理論。

⇒すい‐てい【推定】

すい‐てき【水滴】

①水のしたたり。しずく。

水滴

撮影:関戸 勇

⇒すい‐つき【吸付】

すい‐つ・く【吸い付く】スヒ‥

[一]〔自五〕

吸って、また、吸うようにぴったりと付く。密着する。「蛭ひるが―・く」

[二]〔他下二〕

⇒すいつける(下一)

すいつけ‐タバコ【吸付け煙草】スヒ‥

火をつけて、すぐ吸えるようにして人に差し出すタバコ。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―の煙管の雁首」

すい‐つ・ける【吸い付ける】スヒ‥

〔他下一〕[文]すひつ・く(下二)

①物を吸うように引きつける。「磁石が鉄を―・ける」

②タバコを火にあてて、吸って点火させる。

③(特定の銘柄のタバコを)吸いなれる。

スイッチ【switch】

①電気回路を開閉する装置。開閉器。点滅器。「―を入れる」「―を切る」

②鉄道の転轍てんてつ機。ポイント。

③交替すること。切り換えること。「ピッチャーを―する」

⇒スイッチ‐バック【switchback】

⇒スイッチ‐ヒッター【switch-hitter】

⇒スイッチ‐ぼうえき【スイッチ貿易】

スイッチ‐バック【switchback】

急勾配を運行するための折返し式の鉄道線路。斜面の途中に停車場を設置するために本線から分岐して設けられるものと、建設上の制約から本線が折り返すものとがある。

⇒スイッチ【switch】

スイッチ‐ヒッター【switch-hitter】

野球で、左右どちらの打席でも打てる選手。

⇒スイッチ【switch】

スイッチ‐ぼうえき【スイッチ貿易】

三角貿易の一種で、自国あてに輸送される買付品を、契約履行中に、第三国に転売して取引を切り換える方式。

⇒スイッチ【switch】

すいっちょ

〔動〕(鳴く声から)ウマオイの俗称。〈[季]秋〉

スイッチング【switching】

切り換えること。「―素子」

⇒スイッチング‐でんげん【スイッチング電源】

スイッチング‐でんげん【スイッチング電源】

電源装置の一種。半導体素子により電力制御回路の状態を変化(スイッチング)させ、出力電圧を制御する。

⇒スイッチング【switching】

すい‐づつ【吸筒】スヒ‥

酒または水を入れて携帯する筒形の器。水筒。浮世草子、俗つれづれ「―を道の友として」

すい‐つば【吸鍔】スヒ‥

ピストンのこと。

⇒すいつば‐かん【吸鍔環】

すいつば‐かん【吸鍔環】スヒ‥クワン

ピストン‐リングのこと。

⇒すい‐つば【吸鍔】

すい‐てい【水底】

水の底。みずそこ。みなそこ。「―に沈む」

⇒すいてい‐せん【水底線】

すい‐てい【水亭】

水辺のあずまや。

すい‐てい【水程】

水路の行程。ふなじ。

すい‐てい【推定】

①推測して決定すること。おしはかってきめること。「年代を―する」

②法律関係または事実が明瞭でない場合、争いや不確定な状態を避けるために法が一応下す判断。当事者がこれに異なることを証明したときは効果を失う。

⇒すいてい‐ぜんそん【推定全損】

⇒すいてい‐そうぞくにん【推定相続人】

⇒すいてい‐ろん【推定論】

すい‐てい【綏定】

[漢書宣帝紀「朕至尊を承けてより未だ能く匈奴を綏定せず」]安んじ定めること。安定させること。

すいてい‐せん【水底線】

河・海・湖などの水底に敷設した電信線・電話線。

⇒すい‐てい【水底】

すいてい‐ぜんそん【推定全損】

損害保険において、現実に全損を生じたことは必ずしも明確ではないが、商法上全損と推定して、保険金額全部の填補てんぽを請求すること。解釈全損。準全損。

⇒すい‐てい【推定】

すいてい‐そうぞくにん【推定相続人】‥サウ‥

〔法〕相続が開始した場合、第1順位の相続人となるべき者。通常は子と配偶者。

⇒すい‐てい【推定】

すいてい‐ろん【推定論】

〔数〕完全な調査を行わず、一定の場所・時または事物についての標本値から統計的方法によって、母集団の母数を求める理論。

⇒すい‐てい【推定】

すい‐てき【水滴】

①水のしたたり。しずく。

水滴

撮影:関戸 勇

②(→)水注すいちゅう1に同じ。

すい‐てき【吹笛】

笛を吹きならすこと。吹竹。

すい‐てつ【水蛭】

血吸い蛭びるの別称。

すい‐てつ【膵蛭】

キュウチュウ目(二生類)の吸虫。体長1〜2センチメートル。牛・羊の膵臓に寄生、人体にも入る。

すい‐てん【水天】

①㋐水と空。

㋑水にうつる天。

②(梵語Varuṇa)インド神話で、天空をつかさどる司法神、のちに水の神。仏教に取り入れられて水神となり、十二天・八方天の一つ。密教では西方を守護する神。像は、右手に剣、左手に索さくを執り、亀の背に乗った姿などに表される。降雨を祈る水天法の本尊。

⇒すいてん‐いっぺき【水天一碧】

⇒すいてん‐ほうふつ【水天彷彿】

すい‐でん【水田】

水を引きいれて水稲などをつくる耕地。普通にいう田。みずた。たんぼ。↔陸田。

⇒すいでん‐どじょう【水田土壌】

すいてん‐いっぺき【水天一碧】

晴れ渡った海上などで、水と空とがひとつづきになって青々としていること。

⇒すい‐てん【水天】

すいてん‐ぐう【水天宮】

①福岡県久留米市瀬下町にある元県社。祭神は天御中主神あめのみなかぬしのかみ・安徳天皇・建礼門院・二位尼平時子。舟人の守護神として尊信が篤い。全国の水天宮の総本社。

②東京日本橋蠣殻町にある神社。1818年(文政1)久留米藩主有馬頼徳が1の分社として勧請したのに始まる。水神、また、安産の神。

水天宮(東京)

提供:東京都

②(→)水注すいちゅう1に同じ。

すい‐てき【吹笛】

笛を吹きならすこと。吹竹。

すい‐てつ【水蛭】

血吸い蛭びるの別称。

すい‐てつ【膵蛭】

キュウチュウ目(二生類)の吸虫。体長1〜2センチメートル。牛・羊の膵臓に寄生、人体にも入る。

すい‐てん【水天】

①㋐水と空。

㋑水にうつる天。

②(梵語Varuṇa)インド神話で、天空をつかさどる司法神、のちに水の神。仏教に取り入れられて水神となり、十二天・八方天の一つ。密教では西方を守護する神。像は、右手に剣、左手に索さくを執り、亀の背に乗った姿などに表される。降雨を祈る水天法の本尊。

⇒すいてん‐いっぺき【水天一碧】

⇒すいてん‐ほうふつ【水天彷彿】

すい‐でん【水田】

水を引きいれて水稲などをつくる耕地。普通にいう田。みずた。たんぼ。↔陸田。

⇒すいでん‐どじょう【水田土壌】

すいてん‐いっぺき【水天一碧】

晴れ渡った海上などで、水と空とがひとつづきになって青々としていること。

⇒すい‐てん【水天】

すいてん‐ぐう【水天宮】

①福岡県久留米市瀬下町にある元県社。祭神は天御中主神あめのみなかぬしのかみ・安徳天皇・建礼門院・二位尼平時子。舟人の守護神として尊信が篤い。全国の水天宮の総本社。

②東京日本橋蠣殻町にある神社。1818年(文政1)久留米藩主有馬頼徳が1の分社として勧請したのに始まる。水神、また、安産の神。

水天宮(東京)

提供:東京都

すいてんぐうめぐみのふかがわ【水天宮利生深川】‥ガハ

歌舞伎脚本。3幕。河竹黙阿弥作の世話物。通称「筆屋幸兵衛」。1885年(明治18)初演。旧幕府の士族船津幸兵衛が生活に窮して発狂するが水天宮の御利益で助かるという、新時代の世相をとりこんだ散切ざんぎり物。

すいでん‐どじょう【水田土壌】‥ジヤウ

水田に発達する土壌。自然的・人為的に湛水状態と落水状態がくり返される特殊な環境で形成され、暗灰色の表土の下に幾分緻密なすき床があり、下層には地下水の影響下にあるグライ層が出現することが多い。

⇒すい‐でん【水田】

すいてん‐ほうふつ【水天彷彿】‥ハウ‥

遠い海上などの水と空とがつづいて見わけのつかないこと。

⇒すい‐てん【水天】

すい‐と【水都】

川・湖や運河などの景色の美しい都市。水のみやこ。「―大阪」

すい‐と

〔副〕

とどこおりなく速やかに進むさま。「―右へ身をかわす」

すい‐ど【水土】

①水と陸地。

②土地。

③転じて、その土地の自然の環境。風土。

④〔仏〕四大のうちの二つ。これらによって身体ができあがっている。性霊集10「―まさに朽敗せむとす」

ずい‐と

〔副〕

①ためらいなく前へ進むさま。無造作なさま。ついと。つと。つっと。浮世風呂2「道寄りなしに、―お宿へお帰り」。「―一歩前に出る」

②余さず。全部。すっかり。四河入海「秋になりて―とりをさむるぞ」

すい‐とう【水痘】

ウイルスによる急性発疹性感染症。主として10歳以下の小児を侵す。2〜3週間の潜伏期の後に発熱し、全身に赤く円い発疹を生じ、内に水のような液がある。数日でかさぶたができ、稀に瘢痕はんこんを残す。水疱瘡みずぼうそう。風痘。みずいも。

すい‐とう【水筒】

飲料水などを入れて持ち歩けるようにした容器。

すい‐とう【水稲】‥タウ

水田で栽培する稲。↔陸稲

すい‐とう【水頭】

①水のほとり。水辺。〈日葡辞書〉

②水1キログラムのもつ全エネルギーを水の高さで示したもの。エネルギーの種類によって位置水頭・圧力水頭・速度水頭に分ける。ヘッド。

すい‐とう【出納】‥タフ

(トウは慣用音)

①出すことと入れること。だしいれ。すいのう。しゅつのう。

②金銭または物品の収入と支出。「―係」

③蔵人所くろうどどころに属し、財物・文書の出納などをつかさどった職。→主典代しゅてんだい。

⇒すいとう‐かんり【出納官吏】

⇒すいとう‐けんさ【出納検査】

⇒すいとう‐ちょう【出納長】

⇒すいとう‐ぼ【出納簿】

すい‐とう【垂統】

[孟子梁恵王下]善い伝統を子孫に伝えること。大事業の基礎を定め、子孫に受け継がせること。

すい‐とう【推倒】‥タウ

①おし倒すこと。圧倒すること。

②傾け尽くすこと。

すい‐とう【膵島】‥タウ

〔医〕(→)ランゲルハンス島に同じ。

すい‐とう【錐刀】‥タウ

①錐きりと小刀。

②さきのとがった刀。

③わずかなさま。「―の利」

⇒すいとう‐の‐すえ【錐刀の末】

すい‐どう【水道】‥ダウ

①船舶の航路。ふなみち。

②海または湖などの、接近した陸地によって挟まれた狭い部分。「豊後―」

③㋐上水または下水を引く道。上水道・下水道の総称。特に上水道。「―を引く」

㋑特に、江戸で玉川上水や神田上水をいう。通言総籬つうげんそうまがき「―の水を産湯に浴びて御膝元に生れ出ては」

⇒すいどう‐そだち【水道育ち】

⇒すいどう‐ほうしき【水道方式】

すい‐どう【隧道】‥ダウ

(ズイドウとも)

①墓の中に斜めに掘り下げた通路。はかみち。

②山腹や地中をうがって通した道。あなみち。トンネル。

すいとう‐かんり【出納官吏】‥タフクワン‥

会計法上、国の会計機関で金銭・物品の出納・保管をつかさどる職員の総称。

⇒すい‐とう【出納】

すいとう‐けんさ【出納検査】‥タフ‥

現金の出納を検査すること。特に、会計検査院が現金出納の任に当たる機関に対して行う検査。

⇒すい‐とう【出納】

すいとう‐しょう【水頭症】‥シヤウ

(→)脳水腫のうすいしゅに同じ。

すいどう‐そだち【水道育ち】‥ダウ‥

江戸っ子が玉川上水・神田上水などの水道の水で育ったことを自慢することば。

⇒すい‐どう【水道】

すいとう‐ちょう【出納長】‥タフチヤウ

都道府県の出納その他会計事務をつかさどる特別職の公務員。任期は4年。2007年に廃止、代わって一般職の会計管理者が置かれる。→収入役。

⇒すい‐とう【出納】

すいとう‐の‐すえ【錐刀の末】‥タウ‥スヱ

[左伝昭公6年]きりの先。わずかばかりの利益のたとえ。錐末。

⇒すい‐とう【錐刀】

すいとう‐ぼ【出納簿】‥タフ‥

日々の金銭・物品の出し入れを発生順に記録し、その有高ありだかを計算する帳簿。→現金出納帳

⇒すい‐とう【出納】

すいどう‐ほうしき【水道方式】‥ダウハウ‥

〔教〕数計算の指導体系。筆算を中心とし、数を量として把握させるためにタイルを使用。1950年代末、遠山啓ひらくらが提唱。指導の筋道を図示すると都市水道施設に似ていることからいう。

⇒すい‐どう【水道】

すい‐どく【水毒】

①水あたりの原因となる水の毒。

②(→)水滞に同じ。

ずいとく‐じ【随徳寺】

(ずいとそのままにする意を寺の名めかして言った語)後の事など構わずに跡をくらますこと。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「たんまりと、金を盗んで―」。「一目山―」→ずい(接頭)

すいどじり【水道尻】

(スイドウジリの訛)江戸新吉原仲之町、大門おおもんの突当りの辺の地名。元吉原での上水道の末端辺の名称を新吉原でも引き継いだもの。

すいとり‐がみ【吸取紙】スヒ‥

インクで紙に書いたところに上から押しあてて、その水分を吸いとらせる紙。吸墨紙。すいとりし。

すい‐と・る【吸い取る】スヒ‥

〔他五〕

①吸い出して取る。吸い込ませて取る。「汗を―・る肌着」

②あつめとる。特に、他人の金銭などを労せずに自分の方に取り込む。「利益を―・る」

すい‐とん【水団】

(トンは唐音)小麦粉を水でこね、団子大にし、汁で煮たもの。〈日葡辞書〉。田山花袋、東京の三十年「それは―といふもので、蕎麦粉かうどん粉かをかいたものだが」

すい‐とん【水遁】

忍術で隠形の術の一つ。水を利用して姿を隠すもの。

すい‐なん【水難】

洪水・水死・難破など、水による災難。「―事故」

⇒すいなん‐きゅうご‐ほう【水難救護法】

すいなん‐きゅうご‐ほう【水難救護法】‥キウ‥ハフ

遭難船の救護、漂流物および沈没品の拾得について規定した法律。1899年(明治32)制定。

⇒すい‐なん【水難】

すい‐にち【衰日】

陰陽道おんようどうで、人の生年月の干支や年齢によって万事に忌み慎むべしという凶日。子ね・午うま年生れの人は丑うし・未ひつじ、1歳・8歳などの人は寅とら・申さるの日を忌むという類。すいじつ。徳日とくにち。

すい‐にょう【夂繞】‥ネウ

漢字の繞にょうの一つ。「夏」の字の「夂」の部分。

すいにん‐てんのう【垂仁天皇】‥ワウ

記紀伝承上の天皇。崇神天皇の第3皇子。名は活目入彦五十狭茅いくめいりびこいさち。→天皇(表)

すい‐ねい【綏寧】

世のやすらかなこと。

すい‐ねん【衰年】

(→)老年に同じ。

すい‐のう【

すいてんぐうめぐみのふかがわ【水天宮利生深川】‥ガハ

歌舞伎脚本。3幕。河竹黙阿弥作の世話物。通称「筆屋幸兵衛」。1885年(明治18)初演。旧幕府の士族船津幸兵衛が生活に窮して発狂するが水天宮の御利益で助かるという、新時代の世相をとりこんだ散切ざんぎり物。

すいでん‐どじょう【水田土壌】‥ジヤウ

水田に発達する土壌。自然的・人為的に湛水状態と落水状態がくり返される特殊な環境で形成され、暗灰色の表土の下に幾分緻密なすき床があり、下層には地下水の影響下にあるグライ層が出現することが多い。

⇒すい‐でん【水田】

すいてん‐ほうふつ【水天彷彿】‥ハウ‥

遠い海上などの水と空とがつづいて見わけのつかないこと。

⇒すい‐てん【水天】

すい‐と【水都】

川・湖や運河などの景色の美しい都市。水のみやこ。「―大阪」

すい‐と

〔副〕

とどこおりなく速やかに進むさま。「―右へ身をかわす」

すい‐ど【水土】

①水と陸地。

②土地。

③転じて、その土地の自然の環境。風土。

④〔仏〕四大のうちの二つ。これらによって身体ができあがっている。性霊集10「―まさに朽敗せむとす」

ずい‐と

〔副〕

①ためらいなく前へ進むさま。無造作なさま。ついと。つと。つっと。浮世風呂2「道寄りなしに、―お宿へお帰り」。「―一歩前に出る」

②余さず。全部。すっかり。四河入海「秋になりて―とりをさむるぞ」

すい‐とう【水痘】

ウイルスによる急性発疹性感染症。主として10歳以下の小児を侵す。2〜3週間の潜伏期の後に発熱し、全身に赤く円い発疹を生じ、内に水のような液がある。数日でかさぶたができ、稀に瘢痕はんこんを残す。水疱瘡みずぼうそう。風痘。みずいも。

すい‐とう【水筒】

飲料水などを入れて持ち歩けるようにした容器。

すい‐とう【水稲】‥タウ

水田で栽培する稲。↔陸稲

すい‐とう【水頭】

①水のほとり。水辺。〈日葡辞書〉

②水1キログラムのもつ全エネルギーを水の高さで示したもの。エネルギーの種類によって位置水頭・圧力水頭・速度水頭に分ける。ヘッド。

すい‐とう【出納】‥タフ

(トウは慣用音)

①出すことと入れること。だしいれ。すいのう。しゅつのう。

②金銭または物品の収入と支出。「―係」

③蔵人所くろうどどころに属し、財物・文書の出納などをつかさどった職。→主典代しゅてんだい。

⇒すいとう‐かんり【出納官吏】

⇒すいとう‐けんさ【出納検査】

⇒すいとう‐ちょう【出納長】

⇒すいとう‐ぼ【出納簿】

すい‐とう【垂統】

[孟子梁恵王下]善い伝統を子孫に伝えること。大事業の基礎を定め、子孫に受け継がせること。

すい‐とう【推倒】‥タウ

①おし倒すこと。圧倒すること。

②傾け尽くすこと。

すい‐とう【膵島】‥タウ

〔医〕(→)ランゲルハンス島に同じ。

すい‐とう【錐刀】‥タウ

①錐きりと小刀。

②さきのとがった刀。

③わずかなさま。「―の利」

⇒すいとう‐の‐すえ【錐刀の末】

すい‐どう【水道】‥ダウ

①船舶の航路。ふなみち。

②海または湖などの、接近した陸地によって挟まれた狭い部分。「豊後―」

③㋐上水または下水を引く道。上水道・下水道の総称。特に上水道。「―を引く」

㋑特に、江戸で玉川上水や神田上水をいう。通言総籬つうげんそうまがき「―の水を産湯に浴びて御膝元に生れ出ては」

⇒すいどう‐そだち【水道育ち】

⇒すいどう‐ほうしき【水道方式】

すい‐どう【隧道】‥ダウ

(ズイドウとも)

①墓の中に斜めに掘り下げた通路。はかみち。

②山腹や地中をうがって通した道。あなみち。トンネル。

すいとう‐かんり【出納官吏】‥タフクワン‥

会計法上、国の会計機関で金銭・物品の出納・保管をつかさどる職員の総称。

⇒すい‐とう【出納】

すいとう‐けんさ【出納検査】‥タフ‥

現金の出納を検査すること。特に、会計検査院が現金出納の任に当たる機関に対して行う検査。

⇒すい‐とう【出納】

すいとう‐しょう【水頭症】‥シヤウ

(→)脳水腫のうすいしゅに同じ。

すいどう‐そだち【水道育ち】‥ダウ‥

江戸っ子が玉川上水・神田上水などの水道の水で育ったことを自慢することば。

⇒すい‐どう【水道】

すいとう‐ちょう【出納長】‥タフチヤウ

都道府県の出納その他会計事務をつかさどる特別職の公務員。任期は4年。2007年に廃止、代わって一般職の会計管理者が置かれる。→収入役。

⇒すい‐とう【出納】

すいとう‐の‐すえ【錐刀の末】‥タウ‥スヱ

[左伝昭公6年]きりの先。わずかばかりの利益のたとえ。錐末。

⇒すい‐とう【錐刀】

すいとう‐ぼ【出納簿】‥タフ‥

日々の金銭・物品の出し入れを発生順に記録し、その有高ありだかを計算する帳簿。→現金出納帳

⇒すい‐とう【出納】

すいどう‐ほうしき【水道方式】‥ダウハウ‥

〔教〕数計算の指導体系。筆算を中心とし、数を量として把握させるためにタイルを使用。1950年代末、遠山啓ひらくらが提唱。指導の筋道を図示すると都市水道施設に似ていることからいう。

⇒すい‐どう【水道】

すい‐どく【水毒】

①水あたりの原因となる水の毒。

②(→)水滞に同じ。

ずいとく‐じ【随徳寺】

(ずいとそのままにする意を寺の名めかして言った語)後の事など構わずに跡をくらますこと。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「たんまりと、金を盗んで―」。「一目山―」→ずい(接頭)

すいどじり【水道尻】

(スイドウジリの訛)江戸新吉原仲之町、大門おおもんの突当りの辺の地名。元吉原での上水道の末端辺の名称を新吉原でも引き継いだもの。

すいとり‐がみ【吸取紙】スヒ‥

インクで紙に書いたところに上から押しあてて、その水分を吸いとらせる紙。吸墨紙。すいとりし。

すい‐と・る【吸い取る】スヒ‥

〔他五〕

①吸い出して取る。吸い込ませて取る。「汗を―・る肌着」

②あつめとる。特に、他人の金銭などを労せずに自分の方に取り込む。「利益を―・る」

すい‐とん【水団】

(トンは唐音)小麦粉を水でこね、団子大にし、汁で煮たもの。〈日葡辞書〉。田山花袋、東京の三十年「それは―といふもので、蕎麦粉かうどん粉かをかいたものだが」

すい‐とん【水遁】

忍術で隠形の術の一つ。水を利用して姿を隠すもの。

すい‐なん【水難】

洪水・水死・難破など、水による災難。「―事故」

⇒すいなん‐きゅうご‐ほう【水難救護法】

すいなん‐きゅうご‐ほう【水難救護法】‥キウ‥ハフ

遭難船の救護、漂流物および沈没品の拾得について規定した法律。1899年(明治32)制定。

⇒すい‐なん【水難】

すい‐にち【衰日】

陰陽道おんようどうで、人の生年月の干支や年齢によって万事に忌み慎むべしという凶日。子ね・午うま年生れの人は丑うし・未ひつじ、1歳・8歳などの人は寅とら・申さるの日を忌むという類。すいじつ。徳日とくにち。

すい‐にょう【夂繞】‥ネウ

漢字の繞にょうの一つ。「夏」の字の「夂」の部分。

すいにん‐てんのう【垂仁天皇】‥ワウ

記紀伝承上の天皇。崇神天皇の第3皇子。名は活目入彦五十狭茅いくめいりびこいさち。→天皇(表)

すい‐ねい【綏寧】

世のやすらかなこと。

すい‐ねん【衰年】

(→)老年に同じ。

すい‐のう【

⇒すいせん‐のう【水仙翁】

すい‐せん【水洗】

水で洗い流すこと。「―便所」

すい‐せん【水戦】

水上での戦争。ふないくさ。

すい‐せん【水線】

船舶の喫水きっすい線。

⇒すいせん‐めん【水線面】

すい‐せん【水繊・水煎・水蟾】

葛粉くずこを練り、冷やして細く切り、黄白2色を交えて水仙の花の色に似せたもの。垂れ味噌・煎酒いりざけ・砂糖蜜をつけて食べる。室町時代に行われた。

⇒すいせん‐なべ【水繊鍋】

すい‐せん【垂涎】

⇒すいぜん

すい‐せん【垂線】

〔数〕直線・平面に垂直に交わる直線。その交点を「垂線の足あし」という。垂直線。

すい‐せん【推選】

選んで推すこと。「先発隊に―される」

すい‐せん【推薦】

よいと思う人や物をひとにすすめること。推挙。「―状」

⇒すいせん‐にゅうがく【推薦入学】

すい‐ぜん【垂涎】

(スイセン・スイエンとも)

①食物を欲しがってよだれをたらすこと。

②あるものを非常に強くほしがること。「―の的まと」

⇒すいぜん‐さんじゃく【垂涎三尺】

すい‐ぜん【粋然】

まじりけがない。純粋である。

すいぜん‐さんじゃく【垂涎三尺】

ある物を手に入れたいと強く思うことのたとえ。

⇒すい‐ぜん【垂涎】

ずいせん‐じ【瑞泉寺】

鎌倉市二階堂にある臨済宗円覚寺派の寺。山号は錦屏きんぺい山。本尊は釈迦如来。1327年(嘉暦2)夢窓疎石の創建。花の寺として知られる。

すいぜんじ‐こうえん【水前寺公園】‥ヱン

熊本市東部にある公園。はじめ細川忠利が禅寺水前寺を建て、のちに寺を移してその跡に自分の別荘を築造した地。池泉回遊式庭園で知られる。正称は成趣じょうじゅ園。

水前寺公園

撮影:新海良夫

⇒すいせん‐のう【水仙翁】

すい‐せん【水洗】

水で洗い流すこと。「―便所」

すい‐せん【水戦】

水上での戦争。ふないくさ。

すい‐せん【水線】

船舶の喫水きっすい線。

⇒すいせん‐めん【水線面】

すい‐せん【水繊・水煎・水蟾】

葛粉くずこを練り、冷やして細く切り、黄白2色を交えて水仙の花の色に似せたもの。垂れ味噌・煎酒いりざけ・砂糖蜜をつけて食べる。室町時代に行われた。

⇒すいせん‐なべ【水繊鍋】

すい‐せん【垂涎】

⇒すいぜん

すい‐せん【垂線】

〔数〕直線・平面に垂直に交わる直線。その交点を「垂線の足あし」という。垂直線。

すい‐せん【推選】

選んで推すこと。「先発隊に―される」

すい‐せん【推薦】

よいと思う人や物をひとにすすめること。推挙。「―状」

⇒すいせん‐にゅうがく【推薦入学】

すい‐ぜん【垂涎】

(スイセン・スイエンとも)

①食物を欲しがってよだれをたらすこと。

②あるものを非常に強くほしがること。「―の的まと」

⇒すいぜん‐さんじゃく【垂涎三尺】

すい‐ぜん【粋然】

まじりけがない。純粋である。

すいぜん‐さんじゃく【垂涎三尺】

ある物を手に入れたいと強く思うことのたとえ。

⇒すい‐ぜん【垂涎】

ずいせん‐じ【瑞泉寺】

鎌倉市二階堂にある臨済宗円覚寺派の寺。山号は錦屏きんぺい山。本尊は釈迦如来。1327年(嘉暦2)夢窓疎石の創建。花の寺として知られる。

すいぜんじ‐こうえん【水前寺公園】‥ヱン

熊本市東部にある公園。はじめ細川忠利が禅寺水前寺を建て、のちに寺を移してその跡に自分の別荘を築造した地。池泉回遊式庭園で知られる。正称は成趣じょうじゅ園。

水前寺公園

撮影:新海良夫

すいぜんじ‐な【水前寺菜】

(熊本市水前寺に栽培したからいう)キク科の多年草。モルッカ諸島原産。熱帯で広く栽培、日本でも野生化。高さ約50センチメートル。葉は長楕円形、柔らかく厚い。裏面は紫色。夏、橙黄色の頭状花をつける。観賞用。葉は食用。ハルタマ。木耳菜。

すいぜんじ‐のり【水前寺海苔】

(初め熊本市水前寺付近で見られたからいう)淡水産の藍藻。清流の川底などに生え、体は円い単細胞から成り、粘液質により多数集まって塊状をなす。これを厚紙状に漉すいて食用とする。カワタケノリ。カワノリ。

すいせん‐なべ【水繊鍋】

薄く平たい方形または長方形の青銅もしくは銅製の鍋で、内部に白鑞しろめをひいたもの。水繊を作るのに用い、鉉つるがある。

⇒すい‐せん【水繊・水煎・水蟾】

すいせん‐にゅうがく【推薦入学】‥ニフ‥

入学者選抜方法の一つ。一定の条件のもとに進学希望者の推薦を出身学校長に求め、学力検査を免除し、調査書等により選抜し、入学を認めるもの。

⇒すい‐せん【推薦】

すいせん‐のう【水仙翁】‥ヲウ

フランネルソウの別称。

⇒すい‐せん【水仙】

すいせん‐ば

(兵庫県で)庭園のこと。

すいせん‐めん【水線面】

水線で切った船舶の水平断面。

⇒すい‐せん【水線】

すい‐そ【水素】

(hydrogen)非金属元素の一種。元素記号H 原子番号1。原子量1.008。無色・無臭の気体。物質中最も軽く、他の元素と化合して多量に存在。これを製するには亜鉛に希硫酸を作用させるか、あるいは水を電気分解する。水素を燃焼させると淡青色の炎をあげ酸素と化合して水を生じる。酸化物の還元に用い、酸素とともに噴出燃焼させて金属板の溶断・溶接に利用。工業的に水性ガスまたは炭化水素ガスから製造し、硬化油をはじめ各種の化学工業で水素添加に用いる。

⇒すいそ‐イオン【水素イオン】

⇒すいそイオン‐しすう【水素イオン指数】

⇒すいそイオン‐のうど【水素イオン濃度】

⇒すいそ‐か【水素化】

⇒すいそ‐けつごう【水素結合】

⇒すいそ‐ちょぞう‐ごうきん【水素貯蔵合金】

⇒すいそ‐てんか【水素添加】

⇒すいそ‐でんきょく【水素電極】

⇒すいそ‐ばくだん【水素爆弾】

すいそ‐イオン【水素イオン】

水素原子が1電子を失った1価の陽イオン。記号はH+ 水溶液中ではヒドロキソニウム‐イオン(H3O+)として存在。これが酸性の原因となる。

⇒すい‐そ【水素】

すいそイオン‐しすう【水素イオン指数】

水素イオン濃度を表す数値。水素イオンのモル濃度の逆数の常用対数で示す。記号pH 純粋の水はpH=7で中性、これより大きい値はアルカリ性、これより小さい値は酸性。現在ではモル濃度の代りに活動度を用いて定義されるが、両指数の差は普通0.1以下である。

⇒すい‐そ【水素】

すいそイオン‐のうど【水素イオン濃度】

溶液中の水素イオンの濃度。通常、水素イオン指数(pH)をもって表記。

⇒すい‐そ【水素】

すい‐そう【水草】‥サウ

①水中または水辺に生える草。みずくさ。

②淡水生の草。↔海草

すい‐そう【水晶】‥サウ

⇒すいしょう。枕草子42「あてなるもの…―の数珠ずず」

すい‐そう【水葬】‥サウ

水中に死骸を投じて葬ること。四葬の一つ。

すい‐そう【水槽】‥サウ

水を貯えておく大きな入れ物。みずぶね。「金魚の―」

すい‐そう【水艙】‥サウ

飲料・ボイラー用などの水を貯蔵する船内のタンク。

すい‐そう【水藻】‥サウ

水中に生育する藻もや草。

すい‐そう【吹奏】

笛・笙しょう・らっぱなどを吹き奏かなでること。管楽器で演奏すること。「行進曲を―する」

⇒すいそう‐がく【吹奏楽】

⇒すいそう‐がくだん【吹奏楽団】

⇒すいそう‐がっき【吹奏楽器】

すい‐ぞう【膵臓】‥ザウ

消化腺の一つ。胃の後ろ側に横に伸び、後腹壁に位置する、舌状で細長い帯灰黄色の臓器。膵液を分泌し、膵管によってこれを十二指腸に送る。また内分泌腺としての機能を持ち、その中にあるランゲルハンス島からインシュリンとグルカゴンとを分泌して血糖の量を調節。膵。→内臓(図)。

⇒すいぞう‐えし【膵臓壊死】

⇒すいぞう‐えん【膵臓炎】

⇒すいぞう‐がん【膵臓癌】

ずい‐そう【随想】‥サウ

思いつくまま。おりにふれて感じたこと。また、それを書きとめた文章。「―録」

ずい‐そう【瑞相】‥サウ

①めでたいしるし。吉兆。今昔物語集1「此の相は必ず是れ仏に成るべき―を現ぜるなり」

②きざし。まえじらせ。方丈記「世の乱るる―とか聞けるもしるく」

③めでたい人相。福々しい人相。

すいぞう‐えし【膵臓壊死】‥ザウヱ‥

急性に起こる激しい膵臓の炎症。膵臓酵素であるトリプシンやリパーゼ・アミラーゼが間質や周囲に脱出し、それらによる自己消化の結果、膵臓組織および周囲脂肪組織に広範な壊死を来す。上腹部激痛、ショック症状を呈する。

⇒すい‐ぞう【膵臓】

すいぞう‐えん【膵臓炎】‥ザウ‥

膵臓の炎症。急性膵炎と慢性膵炎とがあり、前者は急激に発病し、上腹部激痛・悪心嘔吐・ショック症状を呈し、重症のものは膵臓組織の壊死を来し致命的。胆石・アルコールによるもののほか原因不明のものもある。慢性膵炎はしばしば大酒家に見られ、習慣的な過度のアルコール摂取が原因であることが多い。膵炎。

⇒すい‐ぞう【膵臓】

すいそう‐がく【吹奏楽】

管楽器と打楽器との編成で演奏される音楽。管楽。

⇒すい‐そう【吹奏】

すいそう‐がくだん【吹奏楽団】

管楽器と打楽器とによる楽団。ブラスバンド。

⇒すい‐そう【吹奏】

すいそう‐がっき【吹奏楽器】‥ガク‥

(→)管楽器に同じ。

⇒すい‐そう【吹奏】

すいそう‐かん【水想観】‥サウクワン

〔仏〕浄土の清らかな水を観想する法。観無量寿経に説く十六観の第2。水観。

すいぞう‐がん【膵臓癌】‥ザウ‥

膵臓に生じる癌腫。膵管の上皮細胞から発生するものが大半。早期診断・治療が最も難しく予後不良。

⇒すい‐ぞう【膵臓】

すいそう‐りゅう【吹送流】‥リウ

「風成海流」参照。

すいそ‐か【水素化】‥クワ

(hydrogenation)分子内の不飽和結合(炭素原子間の二重結合・三重結合)に水素を付加させる反応。触媒としてニッケル・白金・パラジウムなどを用いる。水素添加。

⇒すい‐そ【水素】

すい‐そく【垂足】

〔数〕垂線の足あし。→垂線。

⇒すいそく‐きょくせん【垂足曲線】

⇒すいそく‐さんかっけい【垂足三角形】

すい‐そく【推測】

ある事柄に基づいておしはかること。「原因を―する」

⇒すいそく‐こうほう【推測航法】

⇒すいそく‐とうけいがく【推測統計学】

すい‐ぞく【水族】

水中に生息する生物。

⇒すいぞく‐かん【水族館】

すいぞく‐かん【水族館】‥クワン

水生生物を収集・飼育し、それを展示して公衆の利用に供する施設。水生生物に関する調査・研究も行う。木下杢太郎、地下一尺集「動物園の中の暗い―の金魚を思ひ出させた」

⇒すい‐ぞく【水族】

すいそく‐きょくせん【垂足曲線】

定点から一つの曲線上の各点における接線に垂線を下ろす時、その足の描く曲線。

⇒すい‐そく【垂足】

すいそく‐こうほう【推測航法】‥カウハフ

天測や地物の方位測定によらず、機械の回転数や測程器などによる航走距離と、羅針儀による針路とによって推測位置を知り、航海・航空する方法。

⇒すい‐そく【推測】

すいそく‐さんかっけい【垂足三角形】‥カク‥

三角形の各頂点から対辺に下ろした垂線の足を3頂点とする三角形。

⇒すい‐そく【垂足】

すいそく‐とうけいがく【推測統計学】

(→)推計学に同じ。

⇒すい‐そく【推測】

すいそ‐けつごう【水素結合】‥ガフ

酸素・窒素・フッ素のような電気陰性度の大きい原子2個の間に水素原子が介在してできる結合。普通の化学結合より弱いが、分子間力による結合より強い。氷は水分子の間の水素結合によりできた結晶である。DNAの二重らせん構造でも重要な役割を演ずる。

⇒すい‐そ【水素】

すいそ‐ちょぞう‐ごうきん【水素貯蔵合金】‥ザウガフ‥

低温・加圧下で水素を吸収し、高温・減圧下で放出する合金。鉄‐チタン系、ニッケル‐マグネシウム系などの合金がある。水素吸蔵合金。

⇒すい‐そ【水素】

すいそ‐てんか【水素添加】

(→)水素化に同じ。

⇒すい‐そ【水素】

すいそ‐でんきょく【水素電極】

白金黒をつけた白金板を水素イオンを含む溶液中に挿入し、水素ガスを通気して接触させたもの。水素ガスの圧力が1気圧、水素イオンの活動度が1である水素電極を標準水素電極と呼び、その電極電位をすべての温度で0とする。

⇒すい‐そ【水素】

すいそ‐ばくだん【水素爆弾】

核融合反応を応用した爆弾。原子爆弾を起爆剤にして重水素・三重水素・リチウムなどの融合反応を起こさせる。大量の中性子線を放出する。水爆。

ビキニ水爆実験

提供:NHK

⇒すい‐そ【水素】

すい‐そん【水村】

水辺の村。

すい‐そん【水損】

水害のための損失。狂言、雷「八百年が間旱損―の無い様にしてとらせう」

すい‐そん【推尊】

たっとんで、人にすすめること。あがめること。

す‐いた【簀板】

船の底に敷く、簀の子状の板。簀縁すべり。〈日葡辞書〉

すいた【吹田】

大阪府北部の市。大阪市に北接。産業はビール・化学・金属工業など。北部の丘陵は住宅地。人口35万4千。

ず‐いた【図板】ヅ‥

①大工が建築現場で使う、板に描いた図面。

②(→)香盤こうばん3に同じ。

すい‐たい【水滞】

漢方で、体内の水すいが偏在した病態。浮腫・めまい・立ちくらみ・尿量減少などがみられる。水毒。

すい‐たい【衰態】

おとろえた状態。

すい‐たい【衰頽・衰退】

おとろえくずれること。おとろえ退歩すること。「国勢の―」

すい‐たい【推戴】

おしいただくこと。特に、団体などの長としてむかえること。

すい‐たい【酔態】

酒に酔ったすがた。「―をさらす」

すい‐たい【翠苔】

みどり色のこけ。

すい‐たい【翠黛】

①みどりのまゆずみ。また、それをほどこした美しいまゆ。和漢朗詠集「―紅顔錦繍のよそほひ」

②みどりにかすむ山のけしき。平家物語灌頂「緑蘿の牆かき、―の山、画にかくとも筆もおよびがたし」

すい‐たい【錐体】

①〔数〕(cone)平面上の閉じた曲線(または折れ線)の周上を一周する点と、この平面外の一定点とを結ぶ直線によってつくられる曲面(または幾つかの平面の一部)で囲まれた空間の一部分。円錐・角錐の類。錐。

②〔生〕

㋐哺乳類の延髄上部の名称。大脳皮質に発する運動神経の束。下方から見ると錐体1状にふくれているからいう。

㋑(→)錐体細胞1に同じ。

㋒内頭蓋底にある錐体1状の骨の膨み。側頭骨岩様部の一部。内部に中耳・内耳がある。

⇒すいたい‐がいろ【錐体外路】

⇒すいたい‐さいぼう【錐体細胞】

⇒すいたい‐ろ【錐体路】

すい‐だい【水大】

〔仏〕万物を構成する要素の一つ。水の元素。四大・五大・六大の一つ。

すいたい‐がいろ【錐体外路】‥グワイ‥

大脳皮質から出て脊髄を下る運動神経路のうち、錐体路以外のものの総称。線条体・小脳などが中枢の役割をもち、不随意的・無意識的な筋肉の緊張・協同運動などをつかさどる。↔錐体路。

⇒すい‐たい【錐体】

すいたい‐さいぼう【錐体細胞】‥バウ

①脊椎動物の眼の網膜を形成する視細胞の一つ。青・緑・赤の3色光に反応し、明るい場所での視覚や色覚をつかさどる。円錐細胞。錐体。→杆体細胞。

②大脳皮質にあり、錐体状の細胞体と長い軸索および樹状突起を持つ細胞。

⇒すい‐たい【錐体】

すいたい‐ろ【錐体路】

大脳皮質の左右の運動野から出発し、延髄の錐体で左右交叉ののち脊髄前角および脳神経の運動核まで下行する神経伝導路。脳内の錐体路の一側がこわされると、反対側の半身で運動が麻痺する。巧妙で敏捷な運動・表情・言語などの筋肉の随意運動をつかさどる。↔錐体外路

⇒すい‐たい【錐体】

すい‐たく【水沢】

水の溜まったさわ。

⇒すいたく‐しょくぶつ【水沢植物】

すいたく‐しょくぶつ【水沢植物】

(→)抽水ちゅうすい植物に同じ。

⇒すい‐たく【水沢】

すい‐だし【吸出し】スヒ‥

①吸い出すこと。

②「吸出し膏薬こうやく」の略。

⇒すいだし‐かん【吸出し管】

⇒すいだし‐こうやく【吸出し膏薬】

⇒すいだし‐つうふう【吸出し通風】

すいだし‐かん【吸出し管】スヒ‥クワン

(draft tube)反動水車において水車と放水路とを結ぶ管。全落差を有効に働かせる役目をする。吸水管。

⇒すい‐だし【吸出し】

すいだし‐こうやく【吸出し膏薬】スヒ‥カウ‥

腫物の膿汁を吸い出すために貼る膏薬。すいだし。吸膏薬すいごうやく。

⇒すい‐だし【吸出し】

すいだし‐つうふう【吸出し通風】スヒ‥

人工通風の一種。ボイラーの煙道中に扇風機を付けて煙を吸い出し、焚き口からの空気の流入を増して燃焼を促進する。→押込み通風

⇒すい‐だし【吸出し】

すい‐だ・す【吸い出す】スヒ‥

〔他五〕

内部にあるものを吸って外へ出す。

すい‐だつ【錐脱】

(→)穎脱えいだつに同じ。

すい‐たて【筋立】

梳櫛すきぐし。けすじたて。

すい‐だて【粋立て】

いきがること。通つうらしくふるまおうとすること。また、その人。傾城禁短気「初会の―はふらるるもとい」

すい‐だま【吸い玉】スヒ‥

(→)「吸い瓢ふくべ」に同じ。

すいたらし・い【好いたらしい】

〔形〕

好ましい。感じがよい。

すい‐だん【吹弾】

笛などを吹き、琴などを弾くこと。音楽を奏すること。英草紙「―、歌舞、皆倫を離れて、なほ書を善くし画を善くす」

すい‐だん【推断】

事理をおしきわめて断定すること。また、推測によって断定すること。

すい‐ち【推知】

ある事からおしはかって知ること。

すい‐ちく【吹竹】

(→)吹笛すいてきに同じ。

ずい‐ちく【随逐】

あとを追ってつき従うこと。御文章「人をへつらひたらさんものには、相かまへて相かまへて―すべからず」

す‐いちぶ【素一歩】

一歩こっきり。また、一歩きりの金しか持っていないこと。誹風柳多留4「―はげしなりませで安堵する」

すい‐ちゃ【吸茶】スヒ‥

桃山時代、一碗の茶碗にたてた茶を一同で回し飲みすること。

すい‐ちゅう【水中】

水のなか。

⇒すいちゅう‐か【水中花】

⇒すいちゅう‐カメラ【水中カメラ】

⇒すいちゅう‐こうこがく【水中考古学】

⇒すいちゅう‐しょくぶつ【水中植物】

⇒すいちゅう‐ちょうおんき【水中聴音機】

⇒すいちゅう‐めがね【水中眼鏡】

⇒すいちゅう‐よく‐せん【水中翼船】

すい‐ちゅう【水注】

①文房具の一種。硯すずりに使う水を入れる容器。陶磁器または銅製。水滴。みずつぎ。

②茶道具の一種。点前てまえ中に用いる水の容器。みずさし。

すい‐ちゅう【水柱】

水が柱状にたちのぼったもの。みずばしら。

すいちゅう‐か【水中花】‥クワ

コップなどに水を入れ、その中に造花を入れて開かせるもの。涼味を感じさせる。〈[季]夏〉

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐カメラ【水中カメラ】

水中撮影用に防水・耐水圧設計したカメラ。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐こうこがく【水中考古学】‥カウ‥

海底や湖底にある遺跡や沈没船などを調査研究する、考古学の一分野。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐しょくぶつ【水中植物】

水生植物のうち、特に沈水植物の称。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐ちょうおんき【水中聴音機】‥チヤウ‥

(→)ソナーに同じ。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐めがね【水中眼鏡】

水中で目をあけていられるように用いる眼鏡。水みず眼鏡。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐ゆうこう【睡中遊行】‥イウカウ

(→)夢中遊行症に同じ。

すいちゅう‐よく‐せん【水中翼船】

船体の喫水きっすい線下に翼をつけた船。航行中は翼に生ずる揚力によって船体を水面上に浮き上がらせて、水の抵抗を少なくし、高速を出す。ハイドロフォイル。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すい‐ちょう【水鳥】‥テウ

①みずとり。水禽。

②(字が水と酉とりとから成ることから)酒の異称。

すい‐ちょう【垂釣】‥テウ

釣糸を垂らして魚を釣ること。うおつり。つり。

すい‐ちょう【垂髫】‥テウ

①子供の垂髪。さげがみ。

②転じて、おさない時。幼時。

すい‐ちょう【推重】

重んじて人にすすめること。

ずい‐ちょう【瑞兆】‥テウ

めでたい前兆。瑞祥。瑞徴。吉兆。

ずい‐ちょう【瑞鳥】‥テウ

めでたい鳥。鶴や鳳凰の類。

すいちょう‐こうけい【翠帳紅閨】‥チヤウ‥

みどりのとばりと、くれないのねや。すなわち、貴婦人の寝室。和漢朗詠集「―万事の礼法異なりといへども」

すい‐ちょく【垂直】

(「まっすぐにたれる」の意)

①重力の方向。鉛直えんちょく。↔水平。

②〔数〕

㋐二つの直線が互いに90度で交わるとき、これらの2直線は直交する、あるいは互いに垂直であるという。さらに空間内の2直線が平行移動した結果直交するときも互いに垂直であるという。

㋑一つの平面上のすべての直線に垂直な直線はこの平面に垂直であるという。

㋒一つの平面に垂直な直線を含む平面は前者の平面に垂直であるという。

⇒すいちょく‐あんていばん【垂直安定板】

⇒すいちょく‐かんせん【垂直感染】

⇒すいちょく‐しき【垂直式】

⇒すいちょく‐せん【垂直線】

⇒すいちょく‐とび【垂直跳び】

⇒すいちょく‐にとうぶんせん【垂直二等分線】

⇒すいちょく‐びよく【垂直尾翼】

⇒すいちょく‐ぶんぷ【垂直分布】

⇒すいちょく‐へんどう【垂直変動】

⇒すいちょく‐ぼうえき【垂直貿易】

⇒すいちょく‐めん【垂直面】

⇒すいちょく‐りちゃくりく‐き【垂直離着陸機】

すいちょく‐あんていばん【垂直安定板】

飛行機の垂直尾翼のうち、方向舵を除いた固定翼部分。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐かんせん【垂直感染】

胎内あるいは産道で母から子へ病原体が感染すること。風疹ウイルス・サイトメガロ‐ウイルス・ヘルペス‐ウイルス・HIVなどに見られる。垂直伝播。↔水平感染。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐しき【垂直式】

〔建〕(Perpendicular style)14世紀後期から約1世紀半にわたるイギリスのゴシック建築様式。窓の飾り格子の垂直線が特徴。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐せん【垂直線】

(→)垂線に同じ。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐とび【垂直跳び】

助走せずにその場で両足の力で垂直に跳び上がるジャンプ。学校での体力測定や選手の跳躍力測定に用いられる。サージャント‐ジャンプ。その場跳び。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐にとうぶんせん【垂直二等分線】

線分の中点を通り、その線分に垂直な直線。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐びよく【垂直尾翼】

尾翼の一つ。ほぼ垂直に取り付けられた翼。機体の旋回、方向安定性の保持に用いられる。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐ぶんぷ【垂直分布】

標高または水深に従って変化する生物や植生帯の鉛直方向の分布。高度が上がると低温になるので、赤道から高緯度へ向かう水平分布とほぼ対応して変化する。↔水平分布。→植生帯(表)。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐へんどう【垂直変動】

(→)上下変動に同じ。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐ぼうえき【垂直貿易】

工業化の程度の異なった産業の生産物の間で行われる貿易。先進工業国が工業製品を、発展途上国が一次産品を供給し合うのが典型的な例。↔水平貿易。→国際分業。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐めん【垂直面】

①(→)鉛直面に同じ。

②ある平面に垂直な直線を含む平面は、その平面に対して垂直面であるという。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐りちゃくりく‐き【垂直離着陸機】

滑走しないで垂直に離着陸できる飛行機。ヘリコプターは通常これに含めない。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいち‐りょうほう【水治療法】‥レウハフ

物理療法の一種。冷水・温水または蒸気の温度および刺激を利用して、疾病を治療する方法。洗浄・罨法あんぽう・座浴の類。

すい‐つき【吸付】スヒ‥

①吸いつくこと。

②吸付桟の略。

⇒すいつき‐あり【吸付蟻】

⇒すいつき‐ざん【吸付桟】

すいつき‐あり【吸付蟻】スヒ‥

(→)吸付桟に同じ。

⇒すい‐つき【吸付】

すいつき‐ざん【吸付桟】スヒ‥

〔建〕板の裏に取り付けて反そりや分離を防ぐ桟。桟の片側を鳩尾状にし、板に彫り込んだ蟻形溝にはめこみ、固定する。吸付。吸付蟻。蟻桟ありざん。

吸付桟

すいぜんじ‐な【水前寺菜】

(熊本市水前寺に栽培したからいう)キク科の多年草。モルッカ諸島原産。熱帯で広く栽培、日本でも野生化。高さ約50センチメートル。葉は長楕円形、柔らかく厚い。裏面は紫色。夏、橙黄色の頭状花をつける。観賞用。葉は食用。ハルタマ。木耳菜。

すいぜんじ‐のり【水前寺海苔】

(初め熊本市水前寺付近で見られたからいう)淡水産の藍藻。清流の川底などに生え、体は円い単細胞から成り、粘液質により多数集まって塊状をなす。これを厚紙状に漉すいて食用とする。カワタケノリ。カワノリ。

すいせん‐なべ【水繊鍋】

薄く平たい方形または長方形の青銅もしくは銅製の鍋で、内部に白鑞しろめをひいたもの。水繊を作るのに用い、鉉つるがある。

⇒すい‐せん【水繊・水煎・水蟾】

すいせん‐にゅうがく【推薦入学】‥ニフ‥

入学者選抜方法の一つ。一定の条件のもとに進学希望者の推薦を出身学校長に求め、学力検査を免除し、調査書等により選抜し、入学を認めるもの。

⇒すい‐せん【推薦】

すいせん‐のう【水仙翁】‥ヲウ

フランネルソウの別称。

⇒すい‐せん【水仙】

すいせん‐ば

(兵庫県で)庭園のこと。

すいせん‐めん【水線面】

水線で切った船舶の水平断面。

⇒すい‐せん【水線】

すい‐そ【水素】

(hydrogen)非金属元素の一種。元素記号H 原子番号1。原子量1.008。無色・無臭の気体。物質中最も軽く、他の元素と化合して多量に存在。これを製するには亜鉛に希硫酸を作用させるか、あるいは水を電気分解する。水素を燃焼させると淡青色の炎をあげ酸素と化合して水を生じる。酸化物の還元に用い、酸素とともに噴出燃焼させて金属板の溶断・溶接に利用。工業的に水性ガスまたは炭化水素ガスから製造し、硬化油をはじめ各種の化学工業で水素添加に用いる。

⇒すいそ‐イオン【水素イオン】

⇒すいそイオン‐しすう【水素イオン指数】

⇒すいそイオン‐のうど【水素イオン濃度】

⇒すいそ‐か【水素化】

⇒すいそ‐けつごう【水素結合】

⇒すいそ‐ちょぞう‐ごうきん【水素貯蔵合金】

⇒すいそ‐てんか【水素添加】

⇒すいそ‐でんきょく【水素電極】

⇒すいそ‐ばくだん【水素爆弾】

すいそ‐イオン【水素イオン】

水素原子が1電子を失った1価の陽イオン。記号はH+ 水溶液中ではヒドロキソニウム‐イオン(H3O+)として存在。これが酸性の原因となる。

⇒すい‐そ【水素】

すいそイオン‐しすう【水素イオン指数】

水素イオン濃度を表す数値。水素イオンのモル濃度の逆数の常用対数で示す。記号pH 純粋の水はpH=7で中性、これより大きい値はアルカリ性、これより小さい値は酸性。現在ではモル濃度の代りに活動度を用いて定義されるが、両指数の差は普通0.1以下である。

⇒すい‐そ【水素】

すいそイオン‐のうど【水素イオン濃度】

溶液中の水素イオンの濃度。通常、水素イオン指数(pH)をもって表記。

⇒すい‐そ【水素】

すい‐そう【水草】‥サウ

①水中または水辺に生える草。みずくさ。

②淡水生の草。↔海草

すい‐そう【水晶】‥サウ

⇒すいしょう。枕草子42「あてなるもの…―の数珠ずず」

すい‐そう【水葬】‥サウ

水中に死骸を投じて葬ること。四葬の一つ。

すい‐そう【水槽】‥サウ

水を貯えておく大きな入れ物。みずぶね。「金魚の―」

すい‐そう【水艙】‥サウ

飲料・ボイラー用などの水を貯蔵する船内のタンク。

すい‐そう【水藻】‥サウ

水中に生育する藻もや草。

すい‐そう【吹奏】

笛・笙しょう・らっぱなどを吹き奏かなでること。管楽器で演奏すること。「行進曲を―する」

⇒すいそう‐がく【吹奏楽】

⇒すいそう‐がくだん【吹奏楽団】

⇒すいそう‐がっき【吹奏楽器】

すい‐ぞう【膵臓】‥ザウ

消化腺の一つ。胃の後ろ側に横に伸び、後腹壁に位置する、舌状で細長い帯灰黄色の臓器。膵液を分泌し、膵管によってこれを十二指腸に送る。また内分泌腺としての機能を持ち、その中にあるランゲルハンス島からインシュリンとグルカゴンとを分泌して血糖の量を調節。膵。→内臓(図)。

⇒すいぞう‐えし【膵臓壊死】

⇒すいぞう‐えん【膵臓炎】

⇒すいぞう‐がん【膵臓癌】

ずい‐そう【随想】‥サウ

思いつくまま。おりにふれて感じたこと。また、それを書きとめた文章。「―録」

ずい‐そう【瑞相】‥サウ

①めでたいしるし。吉兆。今昔物語集1「此の相は必ず是れ仏に成るべき―を現ぜるなり」

②きざし。まえじらせ。方丈記「世の乱るる―とか聞けるもしるく」

③めでたい人相。福々しい人相。

すいぞう‐えし【膵臓壊死】‥ザウヱ‥

急性に起こる激しい膵臓の炎症。膵臓酵素であるトリプシンやリパーゼ・アミラーゼが間質や周囲に脱出し、それらによる自己消化の結果、膵臓組織および周囲脂肪組織に広範な壊死を来す。上腹部激痛、ショック症状を呈する。

⇒すい‐ぞう【膵臓】

すいぞう‐えん【膵臓炎】‥ザウ‥

膵臓の炎症。急性膵炎と慢性膵炎とがあり、前者は急激に発病し、上腹部激痛・悪心嘔吐・ショック症状を呈し、重症のものは膵臓組織の壊死を来し致命的。胆石・アルコールによるもののほか原因不明のものもある。慢性膵炎はしばしば大酒家に見られ、習慣的な過度のアルコール摂取が原因であることが多い。膵炎。

⇒すい‐ぞう【膵臓】

すいそう‐がく【吹奏楽】

管楽器と打楽器との編成で演奏される音楽。管楽。

⇒すい‐そう【吹奏】

すいそう‐がくだん【吹奏楽団】

管楽器と打楽器とによる楽団。ブラスバンド。

⇒すい‐そう【吹奏】

すいそう‐がっき【吹奏楽器】‥ガク‥

(→)管楽器に同じ。

⇒すい‐そう【吹奏】

すいそう‐かん【水想観】‥サウクワン

〔仏〕浄土の清らかな水を観想する法。観無量寿経に説く十六観の第2。水観。

すいぞう‐がん【膵臓癌】‥ザウ‥

膵臓に生じる癌腫。膵管の上皮細胞から発生するものが大半。早期診断・治療が最も難しく予後不良。

⇒すい‐ぞう【膵臓】

すいそう‐りゅう【吹送流】‥リウ

「風成海流」参照。

すいそ‐か【水素化】‥クワ

(hydrogenation)分子内の不飽和結合(炭素原子間の二重結合・三重結合)に水素を付加させる反応。触媒としてニッケル・白金・パラジウムなどを用いる。水素添加。

⇒すい‐そ【水素】

すい‐そく【垂足】

〔数〕垂線の足あし。→垂線。

⇒すいそく‐きょくせん【垂足曲線】

⇒すいそく‐さんかっけい【垂足三角形】

すい‐そく【推測】

ある事柄に基づいておしはかること。「原因を―する」

⇒すいそく‐こうほう【推測航法】

⇒すいそく‐とうけいがく【推測統計学】

すい‐ぞく【水族】

水中に生息する生物。

⇒すいぞく‐かん【水族館】

すいぞく‐かん【水族館】‥クワン

水生生物を収集・飼育し、それを展示して公衆の利用に供する施設。水生生物に関する調査・研究も行う。木下杢太郎、地下一尺集「動物園の中の暗い―の金魚を思ひ出させた」

⇒すい‐ぞく【水族】

すいそく‐きょくせん【垂足曲線】

定点から一つの曲線上の各点における接線に垂線を下ろす時、その足の描く曲線。

⇒すい‐そく【垂足】

すいそく‐こうほう【推測航法】‥カウハフ

天測や地物の方位測定によらず、機械の回転数や測程器などによる航走距離と、羅針儀による針路とによって推測位置を知り、航海・航空する方法。

⇒すい‐そく【推測】

すいそく‐さんかっけい【垂足三角形】‥カク‥

三角形の各頂点から対辺に下ろした垂線の足を3頂点とする三角形。

⇒すい‐そく【垂足】

すいそく‐とうけいがく【推測統計学】

(→)推計学に同じ。

⇒すい‐そく【推測】

すいそ‐けつごう【水素結合】‥ガフ

酸素・窒素・フッ素のような電気陰性度の大きい原子2個の間に水素原子が介在してできる結合。普通の化学結合より弱いが、分子間力による結合より強い。氷は水分子の間の水素結合によりできた結晶である。DNAの二重らせん構造でも重要な役割を演ずる。

⇒すい‐そ【水素】

すいそ‐ちょぞう‐ごうきん【水素貯蔵合金】‥ザウガフ‥

低温・加圧下で水素を吸収し、高温・減圧下で放出する合金。鉄‐チタン系、ニッケル‐マグネシウム系などの合金がある。水素吸蔵合金。

⇒すい‐そ【水素】

すいそ‐てんか【水素添加】

(→)水素化に同じ。

⇒すい‐そ【水素】

すいそ‐でんきょく【水素電極】

白金黒をつけた白金板を水素イオンを含む溶液中に挿入し、水素ガスを通気して接触させたもの。水素ガスの圧力が1気圧、水素イオンの活動度が1である水素電極を標準水素電極と呼び、その電極電位をすべての温度で0とする。

⇒すい‐そ【水素】

すいそ‐ばくだん【水素爆弾】

核融合反応を応用した爆弾。原子爆弾を起爆剤にして重水素・三重水素・リチウムなどの融合反応を起こさせる。大量の中性子線を放出する。水爆。

ビキニ水爆実験

提供:NHK

⇒すい‐そ【水素】

すい‐そん【水村】

水辺の村。

すい‐そん【水損】

水害のための損失。狂言、雷「八百年が間旱損―の無い様にしてとらせう」

すい‐そん【推尊】

たっとんで、人にすすめること。あがめること。

す‐いた【簀板】

船の底に敷く、簀の子状の板。簀縁すべり。〈日葡辞書〉

すいた【吹田】

大阪府北部の市。大阪市に北接。産業はビール・化学・金属工業など。北部の丘陵は住宅地。人口35万4千。

ず‐いた【図板】ヅ‥

①大工が建築現場で使う、板に描いた図面。

②(→)香盤こうばん3に同じ。

すい‐たい【水滞】

漢方で、体内の水すいが偏在した病態。浮腫・めまい・立ちくらみ・尿量減少などがみられる。水毒。

すい‐たい【衰態】

おとろえた状態。

すい‐たい【衰頽・衰退】

おとろえくずれること。おとろえ退歩すること。「国勢の―」

すい‐たい【推戴】

おしいただくこと。特に、団体などの長としてむかえること。

すい‐たい【酔態】

酒に酔ったすがた。「―をさらす」

すい‐たい【翠苔】

みどり色のこけ。

すい‐たい【翠黛】

①みどりのまゆずみ。また、それをほどこした美しいまゆ。和漢朗詠集「―紅顔錦繍のよそほひ」

②みどりにかすむ山のけしき。平家物語灌頂「緑蘿の牆かき、―の山、画にかくとも筆もおよびがたし」

すい‐たい【錐体】

①〔数〕(cone)平面上の閉じた曲線(または折れ線)の周上を一周する点と、この平面外の一定点とを結ぶ直線によってつくられる曲面(または幾つかの平面の一部)で囲まれた空間の一部分。円錐・角錐の類。錐。

②〔生〕

㋐哺乳類の延髄上部の名称。大脳皮質に発する運動神経の束。下方から見ると錐体1状にふくれているからいう。

㋑(→)錐体細胞1に同じ。

㋒内頭蓋底にある錐体1状の骨の膨み。側頭骨岩様部の一部。内部に中耳・内耳がある。

⇒すいたい‐がいろ【錐体外路】

⇒すいたい‐さいぼう【錐体細胞】

⇒すいたい‐ろ【錐体路】

すい‐だい【水大】

〔仏〕万物を構成する要素の一つ。水の元素。四大・五大・六大の一つ。

すいたい‐がいろ【錐体外路】‥グワイ‥

大脳皮質から出て脊髄を下る運動神経路のうち、錐体路以外のものの総称。線条体・小脳などが中枢の役割をもち、不随意的・無意識的な筋肉の緊張・協同運動などをつかさどる。↔錐体路。

⇒すい‐たい【錐体】

すいたい‐さいぼう【錐体細胞】‥バウ

①脊椎動物の眼の網膜を形成する視細胞の一つ。青・緑・赤の3色光に反応し、明るい場所での視覚や色覚をつかさどる。円錐細胞。錐体。→杆体細胞。

②大脳皮質にあり、錐体状の細胞体と長い軸索および樹状突起を持つ細胞。

⇒すい‐たい【錐体】

すいたい‐ろ【錐体路】

大脳皮質の左右の運動野から出発し、延髄の錐体で左右交叉ののち脊髄前角および脳神経の運動核まで下行する神経伝導路。脳内の錐体路の一側がこわされると、反対側の半身で運動が麻痺する。巧妙で敏捷な運動・表情・言語などの筋肉の随意運動をつかさどる。↔錐体外路

⇒すい‐たい【錐体】

すい‐たく【水沢】

水の溜まったさわ。

⇒すいたく‐しょくぶつ【水沢植物】

すいたく‐しょくぶつ【水沢植物】

(→)抽水ちゅうすい植物に同じ。

⇒すい‐たく【水沢】

すい‐だし【吸出し】スヒ‥

①吸い出すこと。

②「吸出し膏薬こうやく」の略。

⇒すいだし‐かん【吸出し管】

⇒すいだし‐こうやく【吸出し膏薬】

⇒すいだし‐つうふう【吸出し通風】

すいだし‐かん【吸出し管】スヒ‥クワン

(draft tube)反動水車において水車と放水路とを結ぶ管。全落差を有効に働かせる役目をする。吸水管。

⇒すい‐だし【吸出し】

すいだし‐こうやく【吸出し膏薬】スヒ‥カウ‥

腫物の膿汁を吸い出すために貼る膏薬。すいだし。吸膏薬すいごうやく。

⇒すい‐だし【吸出し】

すいだし‐つうふう【吸出し通風】スヒ‥

人工通風の一種。ボイラーの煙道中に扇風機を付けて煙を吸い出し、焚き口からの空気の流入を増して燃焼を促進する。→押込み通風

⇒すい‐だし【吸出し】

すい‐だ・す【吸い出す】スヒ‥

〔他五〕

内部にあるものを吸って外へ出す。

すい‐だつ【錐脱】

(→)穎脱えいだつに同じ。

すい‐たて【筋立】

梳櫛すきぐし。けすじたて。

すい‐だて【粋立て】

いきがること。通つうらしくふるまおうとすること。また、その人。傾城禁短気「初会の―はふらるるもとい」

すい‐だま【吸い玉】スヒ‥

(→)「吸い瓢ふくべ」に同じ。

すいたらし・い【好いたらしい】

〔形〕

好ましい。感じがよい。

すい‐だん【吹弾】

笛などを吹き、琴などを弾くこと。音楽を奏すること。英草紙「―、歌舞、皆倫を離れて、なほ書を善くし画を善くす」

すい‐だん【推断】

事理をおしきわめて断定すること。また、推測によって断定すること。

すい‐ち【推知】

ある事からおしはかって知ること。

すい‐ちく【吹竹】

(→)吹笛すいてきに同じ。

ずい‐ちく【随逐】

あとを追ってつき従うこと。御文章「人をへつらひたらさんものには、相かまへて相かまへて―すべからず」

す‐いちぶ【素一歩】

一歩こっきり。また、一歩きりの金しか持っていないこと。誹風柳多留4「―はげしなりませで安堵する」

すい‐ちゃ【吸茶】スヒ‥

桃山時代、一碗の茶碗にたてた茶を一同で回し飲みすること。

すい‐ちゅう【水中】

水のなか。

⇒すいちゅう‐か【水中花】

⇒すいちゅう‐カメラ【水中カメラ】

⇒すいちゅう‐こうこがく【水中考古学】

⇒すいちゅう‐しょくぶつ【水中植物】

⇒すいちゅう‐ちょうおんき【水中聴音機】

⇒すいちゅう‐めがね【水中眼鏡】

⇒すいちゅう‐よく‐せん【水中翼船】

すい‐ちゅう【水注】

①文房具の一種。硯すずりに使う水を入れる容器。陶磁器または銅製。水滴。みずつぎ。

②茶道具の一種。点前てまえ中に用いる水の容器。みずさし。

すい‐ちゅう【水柱】

水が柱状にたちのぼったもの。みずばしら。

すいちゅう‐か【水中花】‥クワ

コップなどに水を入れ、その中に造花を入れて開かせるもの。涼味を感じさせる。〈[季]夏〉

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐カメラ【水中カメラ】

水中撮影用に防水・耐水圧設計したカメラ。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐こうこがく【水中考古学】‥カウ‥

海底や湖底にある遺跡や沈没船などを調査研究する、考古学の一分野。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐しょくぶつ【水中植物】

水生植物のうち、特に沈水植物の称。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐ちょうおんき【水中聴音機】‥チヤウ‥

(→)ソナーに同じ。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐めがね【水中眼鏡】

水中で目をあけていられるように用いる眼鏡。水みず眼鏡。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すいちゅう‐ゆうこう【睡中遊行】‥イウカウ

(→)夢中遊行症に同じ。

すいちゅう‐よく‐せん【水中翼船】

船体の喫水きっすい線下に翼をつけた船。航行中は翼に生ずる揚力によって船体を水面上に浮き上がらせて、水の抵抗を少なくし、高速を出す。ハイドロフォイル。

⇒すい‐ちゅう【水中】

すい‐ちょう【水鳥】‥テウ

①みずとり。水禽。

②(字が水と酉とりとから成ることから)酒の異称。

すい‐ちょう【垂釣】‥テウ

釣糸を垂らして魚を釣ること。うおつり。つり。

すい‐ちょう【垂髫】‥テウ

①子供の垂髪。さげがみ。

②転じて、おさない時。幼時。

すい‐ちょう【推重】

重んじて人にすすめること。

ずい‐ちょう【瑞兆】‥テウ

めでたい前兆。瑞祥。瑞徴。吉兆。

ずい‐ちょう【瑞鳥】‥テウ

めでたい鳥。鶴や鳳凰の類。

すいちょう‐こうけい【翠帳紅閨】‥チヤウ‥

みどりのとばりと、くれないのねや。すなわち、貴婦人の寝室。和漢朗詠集「―万事の礼法異なりといへども」

すい‐ちょく【垂直】

(「まっすぐにたれる」の意)

①重力の方向。鉛直えんちょく。↔水平。

②〔数〕

㋐二つの直線が互いに90度で交わるとき、これらの2直線は直交する、あるいは互いに垂直であるという。さらに空間内の2直線が平行移動した結果直交するときも互いに垂直であるという。

㋑一つの平面上のすべての直線に垂直な直線はこの平面に垂直であるという。

㋒一つの平面に垂直な直線を含む平面は前者の平面に垂直であるという。

⇒すいちょく‐あんていばん【垂直安定板】

⇒すいちょく‐かんせん【垂直感染】

⇒すいちょく‐しき【垂直式】

⇒すいちょく‐せん【垂直線】

⇒すいちょく‐とび【垂直跳び】

⇒すいちょく‐にとうぶんせん【垂直二等分線】

⇒すいちょく‐びよく【垂直尾翼】

⇒すいちょく‐ぶんぷ【垂直分布】

⇒すいちょく‐へんどう【垂直変動】

⇒すいちょく‐ぼうえき【垂直貿易】

⇒すいちょく‐めん【垂直面】

⇒すいちょく‐りちゃくりく‐き【垂直離着陸機】

すいちょく‐あんていばん【垂直安定板】

飛行機の垂直尾翼のうち、方向舵を除いた固定翼部分。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐かんせん【垂直感染】

胎内あるいは産道で母から子へ病原体が感染すること。風疹ウイルス・サイトメガロ‐ウイルス・ヘルペス‐ウイルス・HIVなどに見られる。垂直伝播。↔水平感染。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐しき【垂直式】

〔建〕(Perpendicular style)14世紀後期から約1世紀半にわたるイギリスのゴシック建築様式。窓の飾り格子の垂直線が特徴。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐せん【垂直線】

(→)垂線に同じ。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐とび【垂直跳び】

助走せずにその場で両足の力で垂直に跳び上がるジャンプ。学校での体力測定や選手の跳躍力測定に用いられる。サージャント‐ジャンプ。その場跳び。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐にとうぶんせん【垂直二等分線】

線分の中点を通り、その線分に垂直な直線。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐びよく【垂直尾翼】

尾翼の一つ。ほぼ垂直に取り付けられた翼。機体の旋回、方向安定性の保持に用いられる。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐ぶんぷ【垂直分布】

標高または水深に従って変化する生物や植生帯の鉛直方向の分布。高度が上がると低温になるので、赤道から高緯度へ向かう水平分布とほぼ対応して変化する。↔水平分布。→植生帯(表)。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐へんどう【垂直変動】

(→)上下変動に同じ。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐ぼうえき【垂直貿易】

工業化の程度の異なった産業の生産物の間で行われる貿易。先進工業国が工業製品を、発展途上国が一次産品を供給し合うのが典型的な例。↔水平貿易。→国際分業。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐めん【垂直面】

①(→)鉛直面に同じ。

②ある平面に垂直な直線を含む平面は、その平面に対して垂直面であるという。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいちょく‐りちゃくりく‐き【垂直離着陸機】

滑走しないで垂直に離着陸できる飛行機。ヘリコプターは通常これに含めない。

⇒すい‐ちょく【垂直】

すいち‐りょうほう【水治療法】‥レウハフ

物理療法の一種。冷水・温水または蒸気の温度および刺激を利用して、疾病を治療する方法。洗浄・罨法あんぽう・座浴の類。

すい‐つき【吸付】スヒ‥

①吸いつくこと。

②吸付桟の略。

⇒すいつき‐あり【吸付蟻】

⇒すいつき‐ざん【吸付桟】

すいつき‐あり【吸付蟻】スヒ‥

(→)吸付桟に同じ。

⇒すい‐つき【吸付】

すいつき‐ざん【吸付桟】スヒ‥

〔建〕板の裏に取り付けて反そりや分離を防ぐ桟。桟の片側を鳩尾状にし、板に彫り込んだ蟻形溝にはめこみ、固定する。吸付。吸付蟻。蟻桟ありざん。

吸付桟

⇒すい‐つき【吸付】

すい‐つ・く【吸い付く】スヒ‥

[一]〔自五〕

吸って、また、吸うようにぴったりと付く。密着する。「蛭ひるが―・く」

[二]〔他下二〕

⇒すいつける(下一)

すいつけ‐タバコ【吸付け煙草】スヒ‥

火をつけて、すぐ吸えるようにして人に差し出すタバコ。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―の煙管の雁首」

すい‐つ・ける【吸い付ける】スヒ‥

〔他下一〕[文]すひつ・く(下二)

①物を吸うように引きつける。「磁石が鉄を―・ける」

②タバコを火にあてて、吸って点火させる。

③(特定の銘柄のタバコを)吸いなれる。

スイッチ【switch】

①電気回路を開閉する装置。開閉器。点滅器。「―を入れる」「―を切る」

②鉄道の転轍てんてつ機。ポイント。

③交替すること。切り換えること。「ピッチャーを―する」

⇒スイッチ‐バック【switchback】

⇒スイッチ‐ヒッター【switch-hitter】

⇒スイッチ‐ぼうえき【スイッチ貿易】

スイッチ‐バック【switchback】

急勾配を運行するための折返し式の鉄道線路。斜面の途中に停車場を設置するために本線から分岐して設けられるものと、建設上の制約から本線が折り返すものとがある。

⇒スイッチ【switch】

スイッチ‐ヒッター【switch-hitter】

野球で、左右どちらの打席でも打てる選手。

⇒スイッチ【switch】

スイッチ‐ぼうえき【スイッチ貿易】

三角貿易の一種で、自国あてに輸送される買付品を、契約履行中に、第三国に転売して取引を切り換える方式。

⇒スイッチ【switch】

すいっちょ

〔動〕(鳴く声から)ウマオイの俗称。〈[季]秋〉

スイッチング【switching】

切り換えること。「―素子」

⇒スイッチング‐でんげん【スイッチング電源】

スイッチング‐でんげん【スイッチング電源】

電源装置の一種。半導体素子により電力制御回路の状態を変化(スイッチング)させ、出力電圧を制御する。

⇒スイッチング【switching】

すい‐づつ【吸筒】スヒ‥

酒または水を入れて携帯する筒形の器。水筒。浮世草子、俗つれづれ「―を道の友として」

すい‐つば【吸鍔】スヒ‥

ピストンのこと。

⇒すいつば‐かん【吸鍔環】

すいつば‐かん【吸鍔環】スヒ‥クワン

ピストン‐リングのこと。

⇒すい‐つば【吸鍔】

すい‐てい【水底】

水の底。みずそこ。みなそこ。「―に沈む」

⇒すいてい‐せん【水底線】

すい‐てい【水亭】

水辺のあずまや。

すい‐てい【水程】

水路の行程。ふなじ。

すい‐てい【推定】

①推測して決定すること。おしはかってきめること。「年代を―する」

②法律関係または事実が明瞭でない場合、争いや不確定な状態を避けるために法が一応下す判断。当事者がこれに異なることを証明したときは効果を失う。

⇒すいてい‐ぜんそん【推定全損】

⇒すいてい‐そうぞくにん【推定相続人】

⇒すいてい‐ろん【推定論】

すい‐てい【綏定】

[漢書宣帝紀「朕至尊を承けてより未だ能く匈奴を綏定せず」]安んじ定めること。安定させること。

すいてい‐せん【水底線】

河・海・湖などの水底に敷設した電信線・電話線。

⇒すい‐てい【水底】

すいてい‐ぜんそん【推定全損】

損害保険において、現実に全損を生じたことは必ずしも明確ではないが、商法上全損と推定して、保険金額全部の填補てんぽを請求すること。解釈全損。準全損。

⇒すい‐てい【推定】

すいてい‐そうぞくにん【推定相続人】‥サウ‥

〔法〕相続が開始した場合、第1順位の相続人となるべき者。通常は子と配偶者。

⇒すい‐てい【推定】

すいてい‐ろん【推定論】

〔数〕完全な調査を行わず、一定の場所・時または事物についての標本値から統計的方法によって、母集団の母数を求める理論。

⇒すい‐てい【推定】

すい‐てき【水滴】

①水のしたたり。しずく。

水滴

撮影:関戸 勇

⇒すい‐つき【吸付】

すい‐つ・く【吸い付く】スヒ‥

[一]〔自五〕

吸って、また、吸うようにぴったりと付く。密着する。「蛭ひるが―・く」

[二]〔他下二〕

⇒すいつける(下一)

すいつけ‐タバコ【吸付け煙草】スヒ‥

火をつけて、すぐ吸えるようにして人に差し出すタバコ。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―の煙管の雁首」

すい‐つ・ける【吸い付ける】スヒ‥

〔他下一〕[文]すひつ・く(下二)

①物を吸うように引きつける。「磁石が鉄を―・ける」

②タバコを火にあてて、吸って点火させる。

③(特定の銘柄のタバコを)吸いなれる。

スイッチ【switch】

①電気回路を開閉する装置。開閉器。点滅器。「―を入れる」「―を切る」

②鉄道の転轍てんてつ機。ポイント。

③交替すること。切り換えること。「ピッチャーを―する」

⇒スイッチ‐バック【switchback】

⇒スイッチ‐ヒッター【switch-hitter】

⇒スイッチ‐ぼうえき【スイッチ貿易】

スイッチ‐バック【switchback】

急勾配を運行するための折返し式の鉄道線路。斜面の途中に停車場を設置するために本線から分岐して設けられるものと、建設上の制約から本線が折り返すものとがある。

⇒スイッチ【switch】

スイッチ‐ヒッター【switch-hitter】

野球で、左右どちらの打席でも打てる選手。

⇒スイッチ【switch】

スイッチ‐ぼうえき【スイッチ貿易】

三角貿易の一種で、自国あてに輸送される買付品を、契約履行中に、第三国に転売して取引を切り換える方式。

⇒スイッチ【switch】

すいっちょ

〔動〕(鳴く声から)ウマオイの俗称。〈[季]秋〉

スイッチング【switching】

切り換えること。「―素子」

⇒スイッチング‐でんげん【スイッチング電源】

スイッチング‐でんげん【スイッチング電源】

電源装置の一種。半導体素子により電力制御回路の状態を変化(スイッチング)させ、出力電圧を制御する。

⇒スイッチング【switching】

すい‐づつ【吸筒】スヒ‥

酒または水を入れて携帯する筒形の器。水筒。浮世草子、俗つれづれ「―を道の友として」

すい‐つば【吸鍔】スヒ‥

ピストンのこと。

⇒すいつば‐かん【吸鍔環】

すいつば‐かん【吸鍔環】スヒ‥クワン

ピストン‐リングのこと。

⇒すい‐つば【吸鍔】

すい‐てい【水底】

水の底。みずそこ。みなそこ。「―に沈む」

⇒すいてい‐せん【水底線】

すい‐てい【水亭】

水辺のあずまや。

すい‐てい【水程】

水路の行程。ふなじ。

すい‐てい【推定】

①推測して決定すること。おしはかってきめること。「年代を―する」

②法律関係または事実が明瞭でない場合、争いや不確定な状態を避けるために法が一応下す判断。当事者がこれに異なることを証明したときは効果を失う。

⇒すいてい‐ぜんそん【推定全損】

⇒すいてい‐そうぞくにん【推定相続人】

⇒すいてい‐ろん【推定論】

すい‐てい【綏定】

[漢書宣帝紀「朕至尊を承けてより未だ能く匈奴を綏定せず」]安んじ定めること。安定させること。

すいてい‐せん【水底線】

河・海・湖などの水底に敷設した電信線・電話線。

⇒すい‐てい【水底】

すいてい‐ぜんそん【推定全損】

損害保険において、現実に全損を生じたことは必ずしも明確ではないが、商法上全損と推定して、保険金額全部の填補てんぽを請求すること。解釈全損。準全損。

⇒すい‐てい【推定】

すいてい‐そうぞくにん【推定相続人】‥サウ‥

〔法〕相続が開始した場合、第1順位の相続人となるべき者。通常は子と配偶者。

⇒すい‐てい【推定】

すいてい‐ろん【推定論】

〔数〕完全な調査を行わず、一定の場所・時または事物についての標本値から統計的方法によって、母集団の母数を求める理論。

⇒すい‐てい【推定】

すい‐てき【水滴】

①水のしたたり。しずく。

水滴

撮影:関戸 勇

②(→)水注すいちゅう1に同じ。

すい‐てき【吹笛】

笛を吹きならすこと。吹竹。

すい‐てつ【水蛭】

血吸い蛭びるの別称。

すい‐てつ【膵蛭】

キュウチュウ目(二生類)の吸虫。体長1〜2センチメートル。牛・羊の膵臓に寄生、人体にも入る。

すい‐てん【水天】

①㋐水と空。

㋑水にうつる天。

②(梵語Varuṇa)インド神話で、天空をつかさどる司法神、のちに水の神。仏教に取り入れられて水神となり、十二天・八方天の一つ。密教では西方を守護する神。像は、右手に剣、左手に索さくを執り、亀の背に乗った姿などに表される。降雨を祈る水天法の本尊。

⇒すいてん‐いっぺき【水天一碧】

⇒すいてん‐ほうふつ【水天彷彿】

すい‐でん【水田】

水を引きいれて水稲などをつくる耕地。普通にいう田。みずた。たんぼ。↔陸田。

⇒すいでん‐どじょう【水田土壌】

すいてん‐いっぺき【水天一碧】

晴れ渡った海上などで、水と空とがひとつづきになって青々としていること。

⇒すい‐てん【水天】

すいてん‐ぐう【水天宮】

①福岡県久留米市瀬下町にある元県社。祭神は天御中主神あめのみなかぬしのかみ・安徳天皇・建礼門院・二位尼平時子。舟人の守護神として尊信が篤い。全国の水天宮の総本社。

②東京日本橋蠣殻町にある神社。1818年(文政1)久留米藩主有馬頼徳が1の分社として勧請したのに始まる。水神、また、安産の神。

水天宮(東京)

提供:東京都

②(→)水注すいちゅう1に同じ。

すい‐てき【吹笛】

笛を吹きならすこと。吹竹。

すい‐てつ【水蛭】

血吸い蛭びるの別称。

すい‐てつ【膵蛭】

キュウチュウ目(二生類)の吸虫。体長1〜2センチメートル。牛・羊の膵臓に寄生、人体にも入る。

すい‐てん【水天】

①㋐水と空。

㋑水にうつる天。

②(梵語Varuṇa)インド神話で、天空をつかさどる司法神、のちに水の神。仏教に取り入れられて水神となり、十二天・八方天の一つ。密教では西方を守護する神。像は、右手に剣、左手に索さくを執り、亀の背に乗った姿などに表される。降雨を祈る水天法の本尊。

⇒すいてん‐いっぺき【水天一碧】

⇒すいてん‐ほうふつ【水天彷彿】

すい‐でん【水田】

水を引きいれて水稲などをつくる耕地。普通にいう田。みずた。たんぼ。↔陸田。

⇒すいでん‐どじょう【水田土壌】

すいてん‐いっぺき【水天一碧】

晴れ渡った海上などで、水と空とがひとつづきになって青々としていること。

⇒すい‐てん【水天】

すいてん‐ぐう【水天宮】

①福岡県久留米市瀬下町にある元県社。祭神は天御中主神あめのみなかぬしのかみ・安徳天皇・建礼門院・二位尼平時子。舟人の守護神として尊信が篤い。全国の水天宮の総本社。

②東京日本橋蠣殻町にある神社。1818年(文政1)久留米藩主有馬頼徳が1の分社として勧請したのに始まる。水神、また、安産の神。

水天宮(東京)

提供:東京都

すいてんぐうめぐみのふかがわ【水天宮利生深川】‥ガハ

歌舞伎脚本。3幕。河竹黙阿弥作の世話物。通称「筆屋幸兵衛」。1885年(明治18)初演。旧幕府の士族船津幸兵衛が生活に窮して発狂するが水天宮の御利益で助かるという、新時代の世相をとりこんだ散切ざんぎり物。

すいでん‐どじょう【水田土壌】‥ジヤウ

水田に発達する土壌。自然的・人為的に湛水状態と落水状態がくり返される特殊な環境で形成され、暗灰色の表土の下に幾分緻密なすき床があり、下層には地下水の影響下にあるグライ層が出現することが多い。

⇒すい‐でん【水田】

すいてん‐ほうふつ【水天彷彿】‥ハウ‥

遠い海上などの水と空とがつづいて見わけのつかないこと。

⇒すい‐てん【水天】

すい‐と【水都】

川・湖や運河などの景色の美しい都市。水のみやこ。「―大阪」

すい‐と

〔副〕

とどこおりなく速やかに進むさま。「―右へ身をかわす」

すい‐ど【水土】

①水と陸地。

②土地。

③転じて、その土地の自然の環境。風土。

④〔仏〕四大のうちの二つ。これらによって身体ができあがっている。性霊集10「―まさに朽敗せむとす」

ずい‐と

〔副〕

①ためらいなく前へ進むさま。無造作なさま。ついと。つと。つっと。浮世風呂2「道寄りなしに、―お宿へお帰り」。「―一歩前に出る」

②余さず。全部。すっかり。四河入海「秋になりて―とりをさむるぞ」

すい‐とう【水痘】

ウイルスによる急性発疹性感染症。主として10歳以下の小児を侵す。2〜3週間の潜伏期の後に発熱し、全身に赤く円い発疹を生じ、内に水のような液がある。数日でかさぶたができ、稀に瘢痕はんこんを残す。水疱瘡みずぼうそう。風痘。みずいも。

すい‐とう【水筒】

飲料水などを入れて持ち歩けるようにした容器。

すい‐とう【水稲】‥タウ

水田で栽培する稲。↔陸稲

すい‐とう【水頭】

①水のほとり。水辺。〈日葡辞書〉

②水1キログラムのもつ全エネルギーを水の高さで示したもの。エネルギーの種類によって位置水頭・圧力水頭・速度水頭に分ける。ヘッド。

すい‐とう【出納】‥タフ

(トウは慣用音)

①出すことと入れること。だしいれ。すいのう。しゅつのう。

②金銭または物品の収入と支出。「―係」

③蔵人所くろうどどころに属し、財物・文書の出納などをつかさどった職。→主典代しゅてんだい。

⇒すいとう‐かんり【出納官吏】

⇒すいとう‐けんさ【出納検査】

⇒すいとう‐ちょう【出納長】

⇒すいとう‐ぼ【出納簿】

すい‐とう【垂統】

[孟子梁恵王下]善い伝統を子孫に伝えること。大事業の基礎を定め、子孫に受け継がせること。

すい‐とう【推倒】‥タウ

①おし倒すこと。圧倒すること。

②傾け尽くすこと。

すい‐とう【膵島】‥タウ

〔医〕(→)ランゲルハンス島に同じ。

すい‐とう【錐刀】‥タウ

①錐きりと小刀。

②さきのとがった刀。

③わずかなさま。「―の利」

⇒すいとう‐の‐すえ【錐刀の末】

すい‐どう【水道】‥ダウ

①船舶の航路。ふなみち。

②海または湖などの、接近した陸地によって挟まれた狭い部分。「豊後―」

③㋐上水または下水を引く道。上水道・下水道の総称。特に上水道。「―を引く」

㋑特に、江戸で玉川上水や神田上水をいう。通言総籬つうげんそうまがき「―の水を産湯に浴びて御膝元に生れ出ては」

⇒すいどう‐そだち【水道育ち】

⇒すいどう‐ほうしき【水道方式】

すい‐どう【隧道】‥ダウ

(ズイドウとも)

①墓の中に斜めに掘り下げた通路。はかみち。

②山腹や地中をうがって通した道。あなみち。トンネル。

すいとう‐かんり【出納官吏】‥タフクワン‥

会計法上、国の会計機関で金銭・物品の出納・保管をつかさどる職員の総称。

⇒すい‐とう【出納】

すいとう‐けんさ【出納検査】‥タフ‥

現金の出納を検査すること。特に、会計検査院が現金出納の任に当たる機関に対して行う検査。

⇒すい‐とう【出納】

すいとう‐しょう【水頭症】‥シヤウ

(→)脳水腫のうすいしゅに同じ。

すいどう‐そだち【水道育ち】‥ダウ‥

江戸っ子が玉川上水・神田上水などの水道の水で育ったことを自慢することば。

⇒すい‐どう【水道】

すいとう‐ちょう【出納長】‥タフチヤウ

都道府県の出納その他会計事務をつかさどる特別職の公務員。任期は4年。2007年に廃止、代わって一般職の会計管理者が置かれる。→収入役。

⇒すい‐とう【出納】

すいとう‐の‐すえ【錐刀の末】‥タウ‥スヱ

[左伝昭公6年]きりの先。わずかばかりの利益のたとえ。錐末。

⇒すい‐とう【錐刀】

すいとう‐ぼ【出納簿】‥タフ‥

日々の金銭・物品の出し入れを発生順に記録し、その有高ありだかを計算する帳簿。→現金出納帳

⇒すい‐とう【出納】

すいどう‐ほうしき【水道方式】‥ダウハウ‥

〔教〕数計算の指導体系。筆算を中心とし、数を量として把握させるためにタイルを使用。1950年代末、遠山啓ひらくらが提唱。指導の筋道を図示すると都市水道施設に似ていることからいう。

⇒すい‐どう【水道】

すい‐どく【水毒】

①水あたりの原因となる水の毒。

②(→)水滞に同じ。

ずいとく‐じ【随徳寺】

(ずいとそのままにする意を寺の名めかして言った語)後の事など構わずに跡をくらますこと。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「たんまりと、金を盗んで―」。「一目山―」→ずい(接頭)

すいどじり【水道尻】

(スイドウジリの訛)江戸新吉原仲之町、大門おおもんの突当りの辺の地名。元吉原での上水道の末端辺の名称を新吉原でも引き継いだもの。

すいとり‐がみ【吸取紙】スヒ‥

インクで紙に書いたところに上から押しあてて、その水分を吸いとらせる紙。吸墨紙。すいとりし。

すい‐と・る【吸い取る】スヒ‥

〔他五〕

①吸い出して取る。吸い込ませて取る。「汗を―・る肌着」

②あつめとる。特に、他人の金銭などを労せずに自分の方に取り込む。「利益を―・る」

すい‐とん【水団】

(トンは唐音)小麦粉を水でこね、団子大にし、汁で煮たもの。〈日葡辞書〉。田山花袋、東京の三十年「それは―といふもので、蕎麦粉かうどん粉かをかいたものだが」

すい‐とん【水遁】

忍術で隠形の術の一つ。水を利用して姿を隠すもの。

すい‐なん【水難】

洪水・水死・難破など、水による災難。「―事故」

⇒すいなん‐きゅうご‐ほう【水難救護法】

すいなん‐きゅうご‐ほう【水難救護法】‥キウ‥ハフ

遭難船の救護、漂流物および沈没品の拾得について規定した法律。1899年(明治32)制定。

⇒すい‐なん【水難】

すい‐にち【衰日】

陰陽道おんようどうで、人の生年月の干支や年齢によって万事に忌み慎むべしという凶日。子ね・午うま年生れの人は丑うし・未ひつじ、1歳・8歳などの人は寅とら・申さるの日を忌むという類。すいじつ。徳日とくにち。

すい‐にょう【夂繞】‥ネウ

漢字の繞にょうの一つ。「夏」の字の「夂」の部分。

すいにん‐てんのう【垂仁天皇】‥ワウ

記紀伝承上の天皇。崇神天皇の第3皇子。名は活目入彦五十狭茅いくめいりびこいさち。→天皇(表)

すい‐ねい【綏寧】

世のやすらかなこと。

すい‐ねん【衰年】

(→)老年に同じ。

すい‐のう【

すいてんぐうめぐみのふかがわ【水天宮利生深川】‥ガハ

歌舞伎脚本。3幕。河竹黙阿弥作の世話物。通称「筆屋幸兵衛」。1885年(明治18)初演。旧幕府の士族船津幸兵衛が生活に窮して発狂するが水天宮の御利益で助かるという、新時代の世相をとりこんだ散切ざんぎり物。

すいでん‐どじょう【水田土壌】‥ジヤウ

水田に発達する土壌。自然的・人為的に湛水状態と落水状態がくり返される特殊な環境で形成され、暗灰色の表土の下に幾分緻密なすき床があり、下層には地下水の影響下にあるグライ層が出現することが多い。

⇒すい‐でん【水田】

すいてん‐ほうふつ【水天彷彿】‥ハウ‥

遠い海上などの水と空とがつづいて見わけのつかないこと。

⇒すい‐てん【水天】

すい‐と【水都】

川・湖や運河などの景色の美しい都市。水のみやこ。「―大阪」

すい‐と

〔副〕

とどこおりなく速やかに進むさま。「―右へ身をかわす」

すい‐ど【水土】

①水と陸地。

②土地。

③転じて、その土地の自然の環境。風土。

④〔仏〕四大のうちの二つ。これらによって身体ができあがっている。性霊集10「―まさに朽敗せむとす」

ずい‐と

〔副〕

①ためらいなく前へ進むさま。無造作なさま。ついと。つと。つっと。浮世風呂2「道寄りなしに、―お宿へお帰り」。「―一歩前に出る」

②余さず。全部。すっかり。四河入海「秋になりて―とりをさむるぞ」

すい‐とう【水痘】

ウイルスによる急性発疹性感染症。主として10歳以下の小児を侵す。2〜3週間の潜伏期の後に発熱し、全身に赤く円い発疹を生じ、内に水のような液がある。数日でかさぶたができ、稀に瘢痕はんこんを残す。水疱瘡みずぼうそう。風痘。みずいも。

すい‐とう【水筒】

飲料水などを入れて持ち歩けるようにした容器。

すい‐とう【水稲】‥タウ

水田で栽培する稲。↔陸稲

すい‐とう【水頭】

①水のほとり。水辺。〈日葡辞書〉

②水1キログラムのもつ全エネルギーを水の高さで示したもの。エネルギーの種類によって位置水頭・圧力水頭・速度水頭に分ける。ヘッド。

すい‐とう【出納】‥タフ

(トウは慣用音)

①出すことと入れること。だしいれ。すいのう。しゅつのう。

②金銭または物品の収入と支出。「―係」

③蔵人所くろうどどころに属し、財物・文書の出納などをつかさどった職。→主典代しゅてんだい。

⇒すいとう‐かんり【出納官吏】

⇒すいとう‐けんさ【出納検査】

⇒すいとう‐ちょう【出納長】

⇒すいとう‐ぼ【出納簿】

すい‐とう【垂統】

[孟子梁恵王下]善い伝統を子孫に伝えること。大事業の基礎を定め、子孫に受け継がせること。

すい‐とう【推倒】‥タウ

①おし倒すこと。圧倒すること。

②傾け尽くすこと。

すい‐とう【膵島】‥タウ

〔医〕(→)ランゲルハンス島に同じ。

すい‐とう【錐刀】‥タウ

①錐きりと小刀。

②さきのとがった刀。

③わずかなさま。「―の利」

⇒すいとう‐の‐すえ【錐刀の末】

すい‐どう【水道】‥ダウ

①船舶の航路。ふなみち。

②海または湖などの、接近した陸地によって挟まれた狭い部分。「豊後―」

③㋐上水または下水を引く道。上水道・下水道の総称。特に上水道。「―を引く」

㋑特に、江戸で玉川上水や神田上水をいう。通言総籬つうげんそうまがき「―の水を産湯に浴びて御膝元に生れ出ては」

⇒すいどう‐そだち【水道育ち】

⇒すいどう‐ほうしき【水道方式】

すい‐どう【隧道】‥ダウ

(ズイドウとも)

①墓の中に斜めに掘り下げた通路。はかみち。

②山腹や地中をうがって通した道。あなみち。トンネル。

すいとう‐かんり【出納官吏】‥タフクワン‥

会計法上、国の会計機関で金銭・物品の出納・保管をつかさどる職員の総称。

⇒すい‐とう【出納】

すいとう‐けんさ【出納検査】‥タフ‥

現金の出納を検査すること。特に、会計検査院が現金出納の任に当たる機関に対して行う検査。

⇒すい‐とう【出納】

すいとう‐しょう【水頭症】‥シヤウ

(→)脳水腫のうすいしゅに同じ。

すいどう‐そだち【水道育ち】‥ダウ‥

江戸っ子が玉川上水・神田上水などの水道の水で育ったことを自慢することば。

⇒すい‐どう【水道】

すいとう‐ちょう【出納長】‥タフチヤウ

都道府県の出納その他会計事務をつかさどる特別職の公務員。任期は4年。2007年に廃止、代わって一般職の会計管理者が置かれる。→収入役。

⇒すい‐とう【出納】

すいとう‐の‐すえ【錐刀の末】‥タウ‥スヱ

[左伝昭公6年]きりの先。わずかばかりの利益のたとえ。錐末。

⇒すい‐とう【錐刀】

すいとう‐ぼ【出納簿】‥タフ‥

日々の金銭・物品の出し入れを発生順に記録し、その有高ありだかを計算する帳簿。→現金出納帳

⇒すい‐とう【出納】

すいどう‐ほうしき【水道方式】‥ダウハウ‥

〔教〕数計算の指導体系。筆算を中心とし、数を量として把握させるためにタイルを使用。1950年代末、遠山啓ひらくらが提唱。指導の筋道を図示すると都市水道施設に似ていることからいう。

⇒すい‐どう【水道】

すい‐どく【水毒】

①水あたりの原因となる水の毒。

②(→)水滞に同じ。

ずいとく‐じ【随徳寺】

(ずいとそのままにする意を寺の名めかして言った語)後の事など構わずに跡をくらますこと。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「たんまりと、金を盗んで―」。「一目山―」→ずい(接頭)

すいどじり【水道尻】

(スイドウジリの訛)江戸新吉原仲之町、大門おおもんの突当りの辺の地名。元吉原での上水道の末端辺の名称を新吉原でも引き継いだもの。

すいとり‐がみ【吸取紙】スヒ‥

インクで紙に書いたところに上から押しあてて、その水分を吸いとらせる紙。吸墨紙。すいとりし。

すい‐と・る【吸い取る】スヒ‥

〔他五〕

①吸い出して取る。吸い込ませて取る。「汗を―・る肌着」

②あつめとる。特に、他人の金銭などを労せずに自分の方に取り込む。「利益を―・る」

すい‐とん【水団】

(トンは唐音)小麦粉を水でこね、団子大にし、汁で煮たもの。〈日葡辞書〉。田山花袋、東京の三十年「それは―といふもので、蕎麦粉かうどん粉かをかいたものだが」

すい‐とん【水遁】

忍術で隠形の術の一つ。水を利用して姿を隠すもの。

すい‐なん【水難】

洪水・水死・難破など、水による災難。「―事故」

⇒すいなん‐きゅうご‐ほう【水難救護法】

すいなん‐きゅうご‐ほう【水難救護法】‥キウ‥ハフ

遭難船の救護、漂流物および沈没品の拾得について規定した法律。1899年(明治32)制定。

⇒すい‐なん【水難】

すい‐にち【衰日】

陰陽道おんようどうで、人の生年月の干支や年齢によって万事に忌み慎むべしという凶日。子ね・午うま年生れの人は丑うし・未ひつじ、1歳・8歳などの人は寅とら・申さるの日を忌むという類。すいじつ。徳日とくにち。

すい‐にょう【夂繞】‥ネウ

漢字の繞にょうの一つ。「夏」の字の「夂」の部分。

すいにん‐てんのう【垂仁天皇】‥ワウ

記紀伝承上の天皇。崇神天皇の第3皇子。名は活目入彦五十狭茅いくめいりびこいさち。→天皇(表)

すい‐ねい【綏寧】

世のやすらかなこと。

すい‐ねん【衰年】

(→)老年に同じ。

すい‐のう【広辞苑に「彗星」で始まるの検索結果 1-2。