複数辞典一括検索+![]()

![]()

い【斎】🔗⭐🔉

い【斎】

〔接頭〕

忌み清め、けがれのない、神聖な意を表す。「―垣」「―串」

い‐がき【斎垣】🔗⭐🔉

い‐がき【斎垣】

(イカキとも)神社など、神聖な領域にめぐらす垣。みだりに越えてはならないとされた。いみがき。万葉集11「ちはやぶる神の―もこえぬべし」

い‐くい【斎杙・斎杭】‥クヒ🔗⭐🔉

い‐くい【斎杙・斎杭】‥クヒ

いみきよめた杭。神祭に幣物などをかける。古事記下「初瀬の川の上つ瀬に―を打ち」

い‐ぐし【斎串】🔗⭐🔉

い‐ぐし【斎串】

①麻・木綿などをかけて神に捧げる榊さかきや竹の類。玉串。いみぐし。万葉集13「―立て神酒みわすゑまつる神主部かむぬしの」

②竹の串の異称。

いつき【斎】🔗⭐🔉

いつき【斎】

①潔斎して神に仕えること。また、その人。

㋐斎女いつきめの略。三代実録13「春日並びに大原野の―となす」

㋑斎王いつきのみこの略。源氏物語賢木「賀茂の―には、孫王のゐ給ふ例多くもあらざりけれど」

②大切に養育すること。

⇒いつき‐ご【斎児】

⇒いつき‐の‐いん【斎院】

⇒いつき‐の‐みこ【斎王】

⇒いつき‐の‐みや【斎宮】

⇒いつきのみや‐の‐つかさ【斎宮寮】

⇒いつき‐むすめ【斎女・傅娘】

⇒いつき‐め【斎女】

⇒いつき‐わらわ【斎童】

い‐つき【斎槻】🔗⭐🔉

い‐つき【斎槻】

(イは神聖の意の接頭語。また「五十槻」のイで、数の多い意とも)神聖な槻。また、多くの枝の繁った槻。万葉集13「―が枝に瑞枝さす秋のもみちば」

いつき‐の‐みこ【斎王】🔗⭐🔉

いつき‐の‐みこ【斎王】

即位の初め、伊勢神宮や賀茂神社に奉仕した未婚の内親王または女王。いつきのみや。

⇒いつき【斎】

いつき‐の‐みや【斎宮】🔗⭐🔉

いつき‐の‐みや【斎宮】

①大嘗祭の悠紀ゆき・主基すきの神殿。

②伊勢・賀茂の斎王いつきのみこの住居。また、斎王。伊勢物語「かの伊勢の―なりける人の親」

③伊勢神宮。万葉集2「渡会わたらいの―ゆ」

⇒いつき【斎】

いつき‐むすめ【斎女・傅娘】🔗⭐🔉

いつき‐むすめ【斎女・傅娘】

大切にかしずき育てる娘。秘蔵娘。かしずきむすめ。宇津保物語初秋「仁寿殿はさる大将殿の―といふ所なむ」

⇒いつき【斎】

いつ・く【斎く】🔗⭐🔉

いつ・く【斎く】

〔自四〕

心身のけがれを浄めて神に仕える。あがめまつる。古事記上「阿曇連あずみのむらじ等の祖神ともち―・く神なり」

いまわ・る【斎はる】イマハル🔗⭐🔉

いまわ・る【斎はる】イマハル

〔自四〕

⇒ゆまわる

いみ【斎・忌】🔗⭐🔉

いみ【斎・忌】

(動詞イムの名詞形)

①神事に慎むこと。心身を清浄に保ち慎むこと。持統紀「月ごとの六斎むよりのいみ」

②遠慮すべきこと。憚りあること。死・けがれ・不吉な例など。源氏物語絵合「長恨歌・王昭君などやうなる絵は、おもしろくあはれなれど、ことの―あるは、此度こたみは奉らじ」

③喪中に忌み慎み籠もるべき一定の間。喪中。服ぶく。源氏物語若紫「―など過ぎて」。「―が明ける」

④(陰陽道などでいう日取り・方角についての禁忌)ものいみ。かたふたがり。蜻蛉日記中「―もたがへがてら、しばしほかにとおもひて」

いみ‐がき【斎垣】🔗⭐🔉

いみ‐がき【斎垣】

神社の周囲の垣。みずがき。いがき。

いみ‐かま【斎鎌】🔗⭐🔉

いみ‐かま【斎鎌】

神社の境内の草木を刈る斎み清めた鎌。いむかま。

いみ‐くら【斎蔵】🔗⭐🔉

いみ‐くら【斎蔵】

大和政権の祭祀に用いる神宝を納めた蔵。三蔵さんぞうの一つ。斎部いんべ氏が管理したという。

いみ‐ざし【斎刺】🔗⭐🔉

いみ‐ざし【斎刺】

祭を営む場所を清めた標示として、村境などにサカキの枝などを立てること。

いみ‐さぶらいや【斎侍屋】‥サブラヒ‥🔗⭐🔉

いみ‐さぶらいや【斎侍屋】‥サブラヒ‥

伊勢神宮で、潔斎する人のいる建物。

いみ‐すき【斎鋤】🔗⭐🔉

いみ‐すき【斎鋤】

神事の造営などに地を掘るのに用いる斎み清めた鋤。いむすき。祝詞、大殿祭「―をもちて斎柱いみばしら立てて」

いみ‐だけ【斎竹】🔗⭐🔉

いみ‐だけ【斎竹】

神事に不浄を防ぐために四方に立てる、注連縄しめなわで連結した葉のついた青竹。

いみ‐だち【斎館】🔗⭐🔉

いみ‐だち【斎館】

社殿の傍に設けて、潔斎のため、神職などのこもる家。いみどの。神館かんだち。さいかん。

いみ‐たな【斎棚】🔗⭐🔉

いみ‐たな【斎棚】

斎み清めた神事用の棚。

いみ‐たまつくり【斎玉作】🔗⭐🔉

いみ‐たまつくり【斎玉作】

身を清めて玉を作ること。また、その人。いむたまつくり。祝詞、大殿祭「―等が持ち斎ゆまはり」

いみ‐ば【斎場】🔗⭐🔉

いみ‐ば【斎場】

神を祭る斎み清めた場所。ゆにわ。

いみ‐ばしら【斎柱・忌柱】🔗⭐🔉

いみ‐ばしら【斎柱・忌柱】

(→)「いむはしら」に同じ。

いみ‐び【斎火・忌火】🔗⭐🔉

いみ‐び【斎火・忌火】

(→)「いむび」に同じ。

い・む【斎む・忌む】(自四)🔗⭐🔉

い・む【斎む・忌む】

〔自四〕

(禁忌と思い、身を慎む意)けがれを避けて身を浄め慎む。宇津保物語吹上下「長月は―・むにつけても慰めつ」

いむ‐こ【斎子・忌子・童女】🔗⭐🔉

いむ‐こ【斎子・忌子・童女】

斎戒して神の祭に奉仕する未婚の少女。大嘗祭または賀茂の斎院に奉仕する。いみこ。

⇒いむこ‐やめ【斎子八女】

いむ‐こと【斎事・忌事・戒事】🔗⭐🔉

いむ‐こと【斎事・忌事・戒事】

仏の戒。また、それを守ること。持戒。宇津保物語忠乞「頭かしらおろし、―受けて」

いむこ‐やめ【斎子八女】🔗⭐🔉

いむこ‐やめ【斎子八女】

大嘗祭の時、稲舂いねつき歌を歌う8人の童女。「いむこやをとめ」とも。中務内侍日記「稲実翁いなのみのおきな・―とかや」

⇒いむ‐こ【斎子・忌子・童女】

いむ‐はしら【斎柱・忌柱】🔗⭐🔉

いむ‐はしら【斎柱・忌柱】

①斎み清めて立てる、神殿の柱。

②建物の中央部にあって、最初に立てる柱。

いむ‐び【斎火・忌火】🔗⭐🔉

いむ‐び【斎火・忌火】

神に供える物などを煮炊きするための斎み清めた火。火鑽ひきりできり出す。いみび。いんび。

⇒いむび‐の‐ごはん【斎火の御飯】

⇒いむび‐や【斎火屋】

いむ‐ひと【斎人・忌人】🔗⭐🔉

いむ‐ひと【斎人・忌人】

斎戒して神事にあずかる人。

いむび‐の‐ごはん【斎火の御飯】🔗⭐🔉

いむび‐の‐ごはん【斎火の御飯】

供御くごのため斎火で炊いた飯。6月・11月・12月の各1日に特に奉る。

⇒いむ‐び【斎火・忌火】

いむび‐や【斎火屋】🔗⭐🔉

いむび‐や【斎火屋】

伊勢神宮にある、斎火をきり出して朝夕の神饌を調理する殿舎。いむびやどの。

⇒いむ‐び【斎火・忌火】

いむ‐みぞ【斎御衣】🔗⭐🔉

いむ‐みぞ【斎御衣】

斎宮・斎院が着る斎み清めた衣。

いもい【斎ひ】イモヒ🔗⭐🔉

いもい【斎ひ】イモヒ

①ものいみ。精進しょうじん。斎戒。竹取物語「―をして我は居らむ」

②ものいみの食事。斎食。

いも・う【斎ふ】イモフ🔗⭐🔉

いも・う【斎ふ】イモフ

〔自四〕

神を祭るため、いみ清める。河海抄17「ひもろぎ立てて―・へども」

いわい【斎・祝】イハヒ🔗⭐🔉

いわい【斎・祝】イハヒ

①不浄をきよめ、いみ慎んで神をまつること。神代紀下「―の大人うしと号もうす」

②神を祭る所。また、その人。雄略紀(前田本訓)「伊勢大神の祠いわいに侍り」

③《祝》めでたい事を喜ぶこと。祝賀。また、祝賀の行事・言葉・品物など。「―の言葉」「お―を贈る」「七五三の―」

⇒いわい‐うた【祝歌・頌】

⇒いわい‐おの【斎斧】

⇒いわい‐ぎ【祝木】

⇒いわい‐ぐそく【祝具足】

⇒いわい‐ご【祝衣】

⇒いわい‐ご【斎児】

⇒いわい‐ごと【祝言・斎言】

⇒いわい‐ごと【祝事】

⇒いわい‐ざけ【祝酒】

⇒いわい‐すき【斎鋤】

⇒いわい‐だけ【祝茸】

⇒いわい‐だて【祝立て】

⇒いわい‐だる【祝樽】

⇒いわい‐づき【祝月・斎月】

⇒いわい‐づま【斎妻】

⇒いわい‐でん【祝殿】

⇒いわい‐どの【斎殿】

⇒いわい‐の‐うし【斎主】

⇒いわい‐の‐ぜん【祝の膳】

⇒いわい‐の‐つえ【祝の杖】

⇒いわい‐の‐みず【祝の水】

⇒いわい‐の‐みてぐら【斎御幣】

⇒いわい‐の‐みや【斎宮】

⇒いわい‐ばし【祝箸】

⇒いわい‐び【祝日】

⇒いわい‐びと【斎人】

⇒いわい‐べ【斎瓮】

⇒いわいべ‐どき【祝部土器】

⇒いわい‐ぼう【祝棒】

⇒いわい‐もの【祝物】

⇒いわい‐や【斎矢】

⇒祝い事は延ばせ、仏事は取り越せ

いわい‐ごと【祝言・斎言】イハヒ‥🔗⭐🔉

いわい‐ごと【祝言・斎言】イハヒ‥

幸いを祈る、神聖なことば。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐づま【斎妻】イハヒ‥🔗⭐🔉

いわい‐づま【斎妻】イハヒ‥

夫の留守の間、潔斎して夫の無事を祈っている妻。万葉集7「鹿しし待つ君が―かも」

⇒いわい【斎・祝】

いわいぬし‐の‐かみ【斎主神】イハヒ‥🔗⭐🔉

いわいぬし‐の‐かみ【斎主神】イハヒ‥

通説では経津主神ふつぬしのかみの別名という。香取神宮の祭神。伊波比主命。

いわい‐の‐うし【斎主】イハヒ‥🔗⭐🔉

いわい‐の‐うし【斎主】イハヒ‥

神を祭る人。神武紀「汝を用もて―として」

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐の‐みてぐら【斎御幣】イハヒ‥🔗⭐🔉

いわい‐の‐みてぐら【斎御幣】イハヒ‥

神に捧げるぬさ。天武紀下「諸もろもろの社に祭幣いわいのみてぐらたてまつる」

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐の‐みや【斎宮】イハヒ‥🔗⭐🔉

いわい‐の‐みや【斎宮】イハヒ‥

神を祭る宮。特に、伊勢神宮。いわみや。垂仁紀「―を五十鈴いすずの川の上ほとりに興たつ」

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐びと【斎人】イハヒ‥🔗⭐🔉

いわい‐びと【斎人】イハヒ‥

神を祭る人。古事記中「―となりて仕へ奉らむ」

⇒いわい【斎・祝】

いわ・う【斎う・祝う】イハフ🔗⭐🔉

いわ・う【斎う・祝う】イハフ

〔他五〕

幸福・安全を求めて呪術を行い、守るべきことを守る意。転じて、吉事をことほぐ意。

①(平安であるよう)まじないをする。まじないをして安全を祈る。万葉集5「御心を鎮しずめ給ふとい取らして―・ひ給ひし真珠なす二つの石を」。万葉集19「梳くしも見じ屋中やぬちも掃かじ草枕旅行く君を―・ふと思もひて」

②(けがれを避けて)身を清める。潔斎する。万葉集15「新羅しらきへいます君が目を今日か明日かと―・ひて待たむ」

③祭礼をする。また、神として祭る。今昔物語集12「大菩薩の暫くおはしまししによりて宝殿を造りて―・ひ奉れり」。平治物語「建部のみやとて八幡を―・ひ参らせて候」

④大切にする。かしずき守る。古今和歌集六帖4「渡つ海のかざしにさして―・ふ藻も君がためには惜しまざりけり」

⑤将来の幸福を願い、めでたい言葉をのべる。古今和歌集序「つるかめにつけて、君を思ひ、人をも―・ひ」。「門出を―・う」

⑥吉事を喜ぶ気持を言葉や動作で表す。賀す。源氏物語若菜下「万才万才と榊葉を取りかへしつつ―・ひ聞ゆる御世の末」。日葡辞書「シャウグヮチノヒヲイワウ」。「入学を―・う」

いわ‐すき【斎鋤】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐すき【斎鋤】イハ‥

(→)「いみすき」に同じ。

さい【斎】🔗⭐🔉

さい【斎】

①〔仏〕

㋐(清浄の意)罪を懺悔すること。

㋑三業さんごうを斎つつしむこと。

㋒正午をすぎて食事をしないこと。

㋓仏事の時の食事。とき。

②雅号などに付ける語。「六無―」

さい‐いん【斎院】‥ヰン🔗⭐🔉

さい‐いん【斎院】‥ヰン

賀茂神社に奉仕した未婚の皇女または女王。また、その居所。いつきのみや。かものいつき。いつきのいん。

⇒さいいん‐し【斎院司】

さいいん‐し【斎院司】‥ヰン‥🔗⭐🔉

さいいん‐し【斎院司】‥ヰン‥

斎院の事をつかさどった役所。いつきのみやのつかさ。

⇒さい‐いん【斎院】

さい‐え【斎会】‥ヱ🔗⭐🔉

さい‐え【斎会】‥ヱ

僧尼に斎食さいじきを供する法会。→御斎会

さい‐おう【斎王】‥ワウ🔗⭐🔉

さい‐おう【斎王】‥ワウ

⇒いつきのみこ

さい‐かい【斎戒】🔗⭐🔉

さい‐かい【斎戒】

(「斎」は心の不浄を浄める意、「戒」は身の過ちを戒める意)飲食・動作を慎んで、心身を清めること。

⇒さいかい‐もくよく【斎戒沐浴】

さいかい‐もくよく【斎戒沐浴】🔗⭐🔉

さいかい‐もくよく【斎戒沐浴】

(「沐」は髪を洗う、「浴」は体を洗うの意)心を清め身を洗うこと。

⇒さい‐かい【斎戒】

さい‐かん【斎官】‥クワン🔗⭐🔉

さい‐かん【斎官】‥クワン

神事に関係する役。

さい‐かん【斎館】‥クワン🔗⭐🔉

さい‐かん【斎館】‥クワン

(→)神館かんだち1に同じ。

さい‐く【斎鼓】🔗⭐🔉

さい‐く【斎鼓】

禅寺で、大衆に食事の時刻を報ずる太鼓。

さい‐ぐう【斎宮】🔗⭐🔉

さい‐ぐう【斎宮】

①伊勢神宮に奉仕した皇女。天皇の名代として、天皇の即位ごとに未婚の内親王または女王から選ばれた。記紀伝承では崇神天皇の時代に始まるとされ、後醍醐天皇の時代に廃絶。斎王。いつきのみや。伊勢物語「かの伊勢の―なりける人」

②1の居所。

⇒さいぐう‐し【斎宮司】

⇒さいぐう‐の‐いみことば【斎宮の忌詞】

⇒さいぐう‐の‐にょうご【斎宮女御】

⇒さいぐう‐りょう【斎宮寮】

さいぐう‐し【斎宮司】🔗⭐🔉

さいぐう‐し【斎宮司】

(→)斎宮寮に同じ。続日本紀大宝元年8月4日「―准寮」

⇒さい‐ぐう【斎宮】

さいぐう‐の‐いみことば【斎宮の忌詞】🔗⭐🔉

さいぐう‐の‐いみことば【斎宮の忌詞】

伊勢の斎宮で、神慮をはばかり、仏語と不浄語とを忌んで代りに用いた語。「仏」を「なかご(中子)」、「経」を「そめがみ」、「僧」を「髪長」、「寺」を「瓦ぶき」、「死ぬ」を「直る」、「病」を「やすみ」、「血」を「汗」という類。

⇒さい‐ぐう【斎宮】

さいぐう‐の‐にょうご【斎宮女御】🔗⭐🔉

さいぐう‐の‐にょうご【斎宮女御】

平安中期の歌人。三十六歌仙の一人。本名、徽子きし女王。承香殿女御・式部卿宮女御ともいう。斎宮に任じ、のち村上天皇の女御。歌合を催す。家集「斎宮女御集」。(929〜985)

⇒さい‐ぐう【斎宮】

さいぐう‐りょう【斎宮寮】‥レウ🔗⭐🔉

さいぐう‐りょう【斎宮寮】‥レウ

斎宮に関する一切の事務をつかさどった役所。斎王の下向にさきだって伊勢国多気たけ郡竹郷に設置された。令外りょうげの官。8世紀前半拡充。いつきのみやのつかさ。斎宮司。

⇒さい‐ぐう【斎宮】

さい‐こく【斎国】🔗⭐🔉

さい‐こく【斎国】

大嘗祭だいじょうさいの時、悠紀殿ゆきでん・主基殿すきでんに供える新穀を作るために卜定ぼくじょうされた国。古く東西各一国を卜定。

さい‐じき【斎食】🔗⭐🔉

さい‐じき【斎食】

〔仏〕(→)「とき(斎)」に同じ。

さい‐しゅく【斎宿】🔗⭐🔉

さい‐しゅく【斎宿】

ものいみをして夜をあかすこと。

さい‐じょ【斎女】‥ヂヨ🔗⭐🔉

さい‐じょ【斎女】‥ヂヨ

神に奉仕する処女。例えば、藤原氏の未婚の女子を選んで、その氏神たる春日神社・大原野神社に奉仕させた。いつきめ。

さい‐じょう【斎場】‥ヂヤウ🔗⭐🔉

さい‐じょう【斎場】‥ヂヤウ

①祭を行う清浄な場所。

②葬儀をする場所。「青山―」

③㋐大嘗祭だいじょうさいの時、神饌しんせんを調えるために設ける建物。

㋑京都の吉田神社の境内にある吉田神道の神殿の称。

さいたら‐ぶし【斎太郎節】🔗⭐🔉

さいたら‐ぶし【斎太郎節】

宮城県の民謡。牡鹿半島の沿岸地方で歌われる櫓こぎ唄。「大漁歌い込み」の一曲となり広まる。

とき【斎】🔗⭐🔉

とき【斎】

(食すべき時の意)

①仏家ぶっけで、午前中にとる食事。午後は食しないと戒律で定めている。斎食。時食。南海寄帰内法伝平安後期点「若し斎トキの了はてむを待たむに」↔非時ひじ。

②肉食しないこと。精進しょうじん料理。

③寺で出す食事。また、法要その他仏事の参会者に出す食事。

④法要。仏事。黄表紙、敵討義女英「けさは茂之介が命日にて、この家へ―に来りけるが」

⑤正月・5月・9月の16日。西日本で、精進をし仕事を休んだ。ときの日。→正五九しょうごく

ものいみ‐の‐たち【物忌の館・斎の館】🔗⭐🔉

ものいみ‐の‐たち【物忌の館・斎の館】

(→)神館かんだちに同じ。

⇒もの‐いみ【物忌】

ゆ【斎】🔗⭐🔉

ゆ【斎】

斎いむこと。斎み浄めること。神聖であること。多く複合語に用いる。神代紀下「―庭ゆにわ」

ゆ‐かわあみ【斎川浴み】‥カハ‥🔗⭐🔉

ゆ‐かわあみ【斎川浴み】‥カハ‥

身を斎いみ浄めるために、川水を浴びること。また、その水浴び。崇神紀「天皇乃ち沐浴ゆかわあみ斎戒ものいみして」

ゆき【悠紀・斎忌・由基】🔗⭐🔉

ゆき【悠紀・斎忌・由基】

大嘗祭だいじょうさいで、東方に設けられる祭場。また、悠紀の国。↔主基すき

ゆ‐くわ【斎鍬】‥クハ🔗⭐🔉

ゆ‐くわ【斎鍬】‥クハ

斎いみ浄めた鍬。神事に用いるもの。皇太神宮儀式帳「忌鍬ゆくわ」

ゆ‐ぐん【斎郡】🔗⭐🔉

ゆ‐ぐん【斎郡】

大嘗祭に新穀を奉るために卜定ぼくじょうされた国郡。

ゆ‐ささ【斎笹】🔗⭐🔉

ゆ‐ささ【斎笹】

(「ゆ」は神聖な、清浄なの意)神事に使う、たやすく手をふれてはならない笹。万葉集10「道の辺の―の上に霜の降る夜を」

ゆ‐しり【斎しり】🔗⭐🔉

ゆ‐しり【斎しり】

未詳。斎いみ清める物か。中臣の寿詞「―いつしりもち、恐かしこみ恐みも清まはりに仕へまつり」

ゆ‐だね【斎種】🔗⭐🔉

ゆ‐だね【斎種】

斎いみ浄めた稲の種。清浄な種。万葉集7「―蒔く新墾あらきの小田を求めむと」

ゆ‐つ【斎つ】🔗⭐🔉

ゆ‐つ【斎つ】

いわい清めること。神聖なこと。清浄なこと。古事記下「其しがしたに生ひだてる葉広はびろ―真椿」。神代紀下「―杜木かつら」。万葉集1「―磐群いわむらに」

ゆ‐にわ【斎場・斎庭】‥ニハ🔗⭐🔉

ゆ‐にわ【斎場・斎庭】‥ニハ

神を祭るために斎いみ浄めた場所。主として大嘗宮だいじょうきゅうをいう。神代紀下「吾が高天原に所御きこしめす―の穂いなのほ」

ゆまわ・る【斎はる】ユマハル🔗⭐🔉

ゆまわ・る【斎はる】ユマハル

〔自四〕

物忌ものいみする。斎戒する。祝詞、祈年祭「持ち―・り仕へ奉れる幣帛みてぐらを」

ゆ‐や【斎屋】🔗⭐🔉

ゆ‐や【斎屋】

斎戒するためにこもる建物。蜻蛉日記中「―に物など敷きたりければ」

[漢]斎🔗⭐🔉

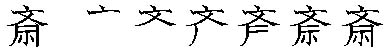

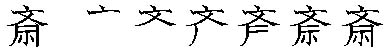

斎 字形

筆順

筆順

〔斉(齊)部3画/11画/常用/2656・3A58〕

[齋] 字形

〔斉(齊)部3画/11画/常用/2656・3A58〕

[齋] 字形

〔斉(齊)部3画/17画/6723・6337〕

〔音〕サイ(漢)

〔訓〕いつく・いむ・とき (名)いつき・ひとし

[意味]

①(神仏をまつる前に)飲食などをつつしんで心身をきよめる。いつく。ものいみ。「斎宮さいぐう・斎場・斎戒・斎日・潔斎」

②ものいみや読書のため心静かにこもる室。「書斎・山斎」

③屋号・雅号・芸名に添える語。「六無斎・一竜斎」

④〔仏〕とき。仏事に僧(または参会者)に供する食事。「斎食さいじき」▶僧は正午以後の食事は非時食ひじじきとして禁じられているが、それに対して、食すべき時(すなわち午前中)にとる食事をいう。

[解字]

形声。「示」(=神をまつる)+音符「齊」(=ととのえる)の省略形。心身をととのえて神に仕える意。[

〔斉(齊)部3画/17画/6723・6337〕

〔音〕サイ(漢)

〔訓〕いつく・いむ・とき (名)いつき・ひとし

[意味]

①(神仏をまつる前に)飲食などをつつしんで心身をきよめる。いつく。ものいみ。「斎宮さいぐう・斎場・斎戒・斎日・潔斎」

②ものいみや読書のため心静かにこもる室。「書斎・山斎」

③屋号・雅号・芸名に添える語。「六無斎・一竜斎」

④〔仏〕とき。仏事に僧(または参会者)に供する食事。「斎食さいじき」▶僧は正午以後の食事は非時食ひじじきとして禁じられているが、それに対して、食すべき時(すなわち午前中)にとる食事をいう。

[解字]

形声。「示」(=神をまつる)+音符「齊」(=ととのえる)の省略形。心身をととのえて神に仕える意。[ ]は異体字。

[下ツキ

雲斎・潔斎・定斎・書斎・羅斎

]は異体字。

[下ツキ

雲斎・潔斎・定斎・書斎・羅斎

筆順

筆順

〔斉(齊)部3画/11画/常用/2656・3A58〕

[齋] 字形

〔斉(齊)部3画/11画/常用/2656・3A58〕

[齋] 字形

〔斉(齊)部3画/17画/6723・6337〕

〔音〕サイ(漢)

〔訓〕いつく・いむ・とき (名)いつき・ひとし

[意味]

①(神仏をまつる前に)飲食などをつつしんで心身をきよめる。いつく。ものいみ。「斎宮さいぐう・斎場・斎戒・斎日・潔斎」

②ものいみや読書のため心静かにこもる室。「書斎・山斎」

③屋号・雅号・芸名に添える語。「六無斎・一竜斎」

④〔仏〕とき。仏事に僧(または参会者)に供する食事。「斎食さいじき」▶僧は正午以後の食事は非時食ひじじきとして禁じられているが、それに対して、食すべき時(すなわち午前中)にとる食事をいう。

[解字]

形声。「示」(=神をまつる)+音符「齊」(=ととのえる)の省略形。心身をととのえて神に仕える意。[

〔斉(齊)部3画/17画/6723・6337〕

〔音〕サイ(漢)

〔訓〕いつく・いむ・とき (名)いつき・ひとし

[意味]

①(神仏をまつる前に)飲食などをつつしんで心身をきよめる。いつく。ものいみ。「斎宮さいぐう・斎場・斎戒・斎日・潔斎」

②ものいみや読書のため心静かにこもる室。「書斎・山斎」

③屋号・雅号・芸名に添える語。「六無斎・一竜斎」

④〔仏〕とき。仏事に僧(または参会者)に供する食事。「斎食さいじき」▶僧は正午以後の食事は非時食ひじじきとして禁じられているが、それに対して、食すべき時(すなわち午前中)にとる食事をいう。

[解字]

形声。「示」(=神をまつる)+音符「齊」(=ととのえる)の省略形。心身をととのえて神に仕える意。[ ]は異体字。

[下ツキ

雲斎・潔斎・定斎・書斎・羅斎

]は異体字。

[下ツキ

雲斎・潔斎・定斎・書斎・羅斎

広辞苑に「斎」で始まるの検索結果 1-97。もっと読み込む