複数辞典一括検索+![]()

![]()

こう【更】カウ🔗⭐🔉

こう【更】カウ

①日没から日出までの間を5等分して呼ぶ時刻の名。

②夜がふけること。「―たける」

こう‐い【更衣】カウ‥🔗⭐🔉

こう‐い【更衣】カウ‥

①衣服を着替えること。ころもがえ。

②平安時代の後宮の女官。女御にょうごの次位にあって、天皇の衣をかえることをつかさどり、天皇の寝所にも侍した。源氏物語桐壺「いづれの御時にか、女御・―あまたさぶらひ給ひけるなかに」

⇒こうい‐しつ【更衣室】

⇒こうい‐ばら【更衣腹】

こう‐い【更位】カウヰ🔗⭐🔉

こう‐い【更位】カウヰ

一度譲位して、再び皇位につくこと。重祚ちょうそ。

こうい‐しつ【更衣室】カウ‥🔗⭐🔉

こうい‐しつ【更衣室】カウ‥

衣服を着替えるための部屋。

⇒こう‐い【更衣】

こうい‐ばら【更衣腹】カウ‥🔗⭐🔉

こうい‐ばら【更衣腹】カウ‥

更衣2の腹から生まれた皇子・皇女。

⇒こう‐い【更衣】

こう‐かい【更改】カウ‥🔗⭐🔉

こう‐かい【更改】カウ‥

①あらためかえること。

②〔法〕民法上、債務の要素(当事者や給付の内容)を変更する契約。

こう‐し【更始】カウ‥🔗⭐🔉

こう‐し【更始】カウ‥

古いものをあらため、新しくはじめること。あらたまってはじまること。

こうしょく【更埴】カウ‥🔗⭐🔉

こうしょく【更埴】カウ‥

長野県北部の旧市名。交通の要地。市域が更級さらしな・埴科はにしなの2郡に位置したところからの名。→千曲

こう‐しん【更新】カウ‥🔗⭐🔉

こう‐しん【更新】カウ‥

①あらたまること。あらためること。「記録を―する」「運転免許の―」

②〔法〕契約などの期間が満了した時、その期間を延長し、または新契約を結ぶこと。

③〔生〕植物群落の遷移。特に、極相森林で世代の代わること。

④林業で、主伐を行う土地に後継林を仕立てること。

⇒こうしん‐せんてい【更新剪定】

こう‐しんせい【更新世】カウ‥🔗⭐🔉

こう‐しんせい【更新世】カウ‥

(Pleistocene)地質年代の一つ。新生代第四紀のうち、最後の時期を除いた大部分。約180万年前より1万年前まで。地球上に広く氷床が発達した氷期と現在のような間氷期とが何回となく繰り返した氷河時代。最新世。洪積世。→地質年代(表)

こうしん‐せんてい【更新剪定】カウ‥🔗⭐🔉

こうしん‐せんてい【更新剪定】カウ‥

果樹の衰弱状態を改善するために行う剪定。

⇒こう‐しん【更新】

こう‐せい【更正】カウ‥🔗⭐🔉

こう‐せい【更正】カウ‥

あらため正すこと。「―申告」

⇒こうせい‐けってい【更正決定】

⇒こうせい‐とうき【更正登記】

こう‐せい【更生】カウ‥🔗⭐🔉

こう‐せい【更生】カウ‥

①いきかえること。よみがえること。甦生そせい。「会社―法」

②反省・信仰などによって心持が根本的に変化すること。過去を清算し、生活態度を改めること。「非行少年を―させる」

③不用品に手を加えて、再び利用できるようにすること。「廃品―」

⇒こうせい‐かいしゃ【更生会社】

⇒こうせい‐かんざいにん【更生管財人】

⇒こうせい‐けいかく【更生計画】

⇒こうせい‐さいけん【更生債権】

⇒こうせい‐たんぽけん【更生担保権】

⇒こうせい‐ほご【更生保護】

こうせい‐かいしゃ【更生会社】カウ‥クワイ‥🔗⭐🔉

こうせい‐かいしゃ【更生会社】カウ‥クワイ‥

再建のため会社更生法による更生手続が行われている株式会社。

⇒こう‐せい【更生】

こうせい‐かんざいにん【更生管財人】カウ‥クワン‥🔗⭐🔉

こうせい‐かんざいにん【更生管財人】カウ‥クワン‥

会社更生手続において、裁判所によって選任され、会社財産の管理処分、会社の経営・更生計画の立案等に当たる者。→破産管財人。

⇒こう‐せい【更生】

こうせい‐けいかく【更生計画】カウ‥クワク🔗⭐🔉

こうせい‐けいかく【更生計画】カウ‥クワク

会社更生法による更生手続において作成される会社の再建計画。

⇒こう‐せい【更生】

こうせい‐けってい【更正決定】カウ‥🔗⭐🔉

こうせい‐けってい【更正決定】カウ‥

〔法〕

①所得税・法人税などで、納税義務者が提出した納税申告書に記載の誤りがある場合に税務署長が訂正を加えること(更正)と、申告書が提出されなかった場合に税務署長がその調査により税額等を定めること(決定)。

②判決に違算・書き損じなどの誤謬があった場合、裁判所が職権により決定で行う訂正。

⇒こう‐せい【更正】

こうせい‐さいけん【更生債権】カウ‥🔗⭐🔉

こうせい‐さいけん【更生債権】カウ‥

会社更生手続に参加し、更生計画に基づいて処理される債権。→破産債権。

⇒こう‐せい【更生】

こうせい‐たんぽけん【更生担保権】カウ‥🔗⭐🔉

こうせい‐たんぽけん【更生担保権】カウ‥

会社更生法による更生手続開始前に更生会社に対して発生した債権で担保物権のついているもの。更生計画で優遇される。

⇒こう‐せい【更生】

こうせい‐とうき【更正登記】カウ‥🔗⭐🔉

こうせい‐とうき【更正登記】カウ‥

登記に錯誤や遺漏がある場合に、これを補正するために行われる登記。

⇒こう‐せい【更正】

こうせい‐ほご【更生保護】カウ‥🔗⭐🔉

こうせい‐ほご【更生保護】カウ‥

犯罪者や非行少年が社会の中で健全な社会人として更生するように指導・援助すること。→社会内処遇

⇒こう‐せい【更生】

こう‐たい【更代】カウ‥🔗⭐🔉

こう‐たい【更代】カウ‥

改めかえること。改まりかわること。

こう‐ちょう【更張】カウチヤウ🔗⭐🔉

こう‐ちょう【更張】カウチヤウ

①琴の糸を改め張ること。

②転じて、今までゆるんでいた事を改めて盛んにすること。

こう‐てい【更訂】カウ‥🔗⭐🔉

こう‐てい【更訂】カウ‥

あらためただすこと。

こう‐てつ【更迭】カウ‥🔗⭐🔉

こう‐てつ【更迭】カウ‥

(「迭」は、かわる意)役目や職などについている人がかわること。また、かえること。「大臣を―する」

こう‐にん【更任】カウ‥🔗⭐🔉

こう‐にん【更任】カウ‥

あらため任ずること。

こうねん‐き【更年期】カウ‥🔗⭐🔉

こうねん‐き【更年期】カウ‥

性成熟期から老年期への移行期。特に女性の月経周期が不規則になる頃から月経停止に至るまでの期間で、通常40〜55歳頃。

⇒こうねんき‐しょうがい【更年期障害】

こうねんき‐しょうがい【更年期障害】カウ‥シヤウ‥🔗⭐🔉

こうねんき‐しょうがい【更年期障害】カウ‥シヤウ‥

更年期の女性に起こる健康上の障害。発汗・冷え症・肩凝り・頭痛・めまい・不眠・神経質・不安・抑鬱よくうつなど。

⇒こうねん‐き【更年期】

ころも‐がえ【衣更え・更衣】‥ガヘ🔗⭐🔉

ころも‐がえ【衣更え・更衣】‥ガヘ

①衣服を着かえること。源氏物語葵「にび色の直衣のうし・指貫、薄らかに―して」

②季節の変化に応じて衣服を着かえること。平安時代の公家は、4月に薄衣(袷あわせ)、5月に捻り襲がさね、6月に単襲ひとえがさね、8月1日から15日まで捻り襲、8月16日から9月8日まで生織の衣、9月9日より生織の衣の綿入れ、10月から3月まで練絹ねりぎぬの綿入れを着用。江戸時代では4月1日、10月1日をもって春夏の衣をかえる日とした。〈[季]夏〉。源氏物語明石「四月になりぬ。―の御さうぞく」

▷現在、制服などは、6月1日と10月1日に行うことが多い。

③外観やおもむきを変えること。「―した商店街」

④男女が互いに衣服を交換し、共寝したこと。催馬楽、更衣「―せむやさきむだちや我が衣きぬは野原篠原」

⇒ころも【衣】

○衣片敷くころもかたしく

衣の片袖を敷いて寝る。ひとり寝のさまにいう。万葉集9「ころも片敷きひとりかも寝む」

⇒ころも【衣】

さら【更】🔗⭐🔉

さら【更】

(「いへば―なり」の形で用い、もしくは「いへば―なり」を略した言い方として)いうまでもない。もちろん。蜻蛉日記下「いといかめしうののしるなどいへば―なり」。枕草子1「夏は夜。月の頃は―なり」

さら【新・更】🔗⭐🔉

さら【新・更】

①新しいこと。また、そのもの。「―の服」「まっ―」

②名詞の上に付けて、そのものが新しいことを表す。「―湯」「―地」

さら‐がえ・る【更返る】‥ガヘル🔗⭐🔉

さら‐がえ・る【更返る】‥ガヘル

〔自四〕

更に元に返る。後戻りする。源氏物語槿「えやむまじくおぼさるれば―・りて、まめやかに聞え給ふ」

サラサ【saraça ポルトガル・更紗】🔗⭐🔉

サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

(「(花などの模様を)まきちらす」意のジャワの古語セラサからか。ポルトガル語を介して、17世紀初め頃までに伝来)

①人物・鳥獣・花卉かきなど種々の多彩な模様を手描きあるいは木版や銅板を用いて捺染なっせんした綿布。インドに始まり、ジャワのバティック、オランダ更紗などに影響を与えた。もとインドやジャワなどから渡来。日本で製したものは和更紗わザラサという。印花布。花布。暹羅染シャムぞめ。「―模様」

②花の色で紅白うちまじってサラサに似たもの。

③更紗形の略。

⇒サラサ‐うちわ【更紗団扇】

⇒サラサ‐がた【更紗形】

⇒サラサ‐かぶろ【更紗禿】

⇒サラサ‐がみ【更紗紙】

⇒サラサ‐がわ【更紗革】

⇒サラサ‐ぞめ【更紗染】

⇒サラサ‐どうだん【更紗どうだん】

⇒サラサ‐ばていら【更紗馬蹄螺】

サラサ‐うちわ【更紗団扇】‥ウチハ🔗⭐🔉

サラサ‐うちわ【更紗団扇】‥ウチハ

更紗形の模様のあるうちわ。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐がた【更紗形】🔗⭐🔉

サラサ‐がた【更紗形】

サラサに染め出したような文様。更紗。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐かぶろ【更紗禿】🔗⭐🔉

サラサ‐かぶろ【更紗禿】

サラサ模様の衣裳を着飾ったかぶろ。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐がみ【更紗紙】🔗⭐🔉

サラサ‐がみ【更紗紙】

更紗形の模様のある紙。印花紙。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐がわ【更紗革】‥ガハ🔗⭐🔉

サラサ‐がわ【更紗革】‥ガハ

更紗形を捺染した革。印花革。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐ぞめ【更紗染】🔗⭐🔉

サラサ‐ぞめ【更紗染】

更紗形に染めた布地きれじ。インドのチンツ、ジャワのバティックなど。シャムぞめ。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐どうだん【更紗どうだん】🔗⭐🔉

サラサ‐どうだん【更紗どうだん】

ツツジ科の落葉小高木。東日本の山地に自生。葉は卵形。6〜7月頃、淡紅白色の鐘形花を多数総状につける。花冠は浅く5裂し、紅色の条がある。

サラサドウダン(花)

撮影:関戸 勇

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐ばていら【更紗馬蹄螺】🔗⭐🔉

サラサ‐ばていら【更紗馬蹄螺】

ニシキウズガイ科の巻貝で、殻高10センチメートルに達する大型種。貝殻は厚く、8〜9階の螺層を有する円錐形で、白地に紅色の斑紋がある。内面は真珠層となり、貝ボタンの原料。奄美大島以南の海に産する。高瀬貝。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

さら‐さら【更更】🔗⭐🔉

さら‐さら【更更】

〔副〕

①今あらたに。今さら。万葉集10「神かむびにし我や―恋に逢ひにける」

②更に更に。あらたにあらたに。万葉集14「多摩川に曝す手作り―に何そこの児のここだかなしき」

③(打消や禁止の語を伴って)決して。少しも。絶えて。古今和歌集大歌所御歌「美作みまさかや久米の皿山―に我が名は立てじ万世までに」。「別れる気は―ない」

さらしな【更科・更級】🔗⭐🔉

さらしな【更科・更級】

信濃国(長野県)の地名。郡名。姨捨おばすて山・田毎たごとの月など、名所が多い。蕎麦そばの産地。

⇒さらしな‐そば【更科蕎麦】

さらしな‐きこう【更科紀行】‥カウ🔗⭐🔉

さらしな‐きこう【更科紀行】‥カウ

芭蕉の俳諧紀行。1冊。1688〜89年(元禄1〜2)成る。1688年(貞享5)芭蕉が門人の越智越人おちえつじんを伴い、尾張から木曾路を通り信州更科の里姨捨山の月見に行った時の小紀行文。

→文献資料[更科紀行]

さらしな‐そば【更科蕎麦】🔗⭐🔉

さらしな‐そば【更科蕎麦】

ソバの実の中心部分のみを碾ひいて作った、白くて上品な香りの蕎麦。更科産とは限らない。

⇒さらしな【更科・更級】

さらしな‐にっき【更級日記】🔗⭐🔉

さらしな‐にっき【更級日記】

菅原孝標たかすえの女むすめの日記。1巻。寛仁4年(1020)9月、13歳の時、父の任国上総を出発したことに筆を起こし、康平元年(1058)夫橘俊通と死別した頃までの追憶が流麗な筆致で書かれている。夢の記事が多い。

→文献資料[更級日記]

さら‐た【更田】🔗⭐🔉

さら‐た【更田】

田植前の乾田。「―打」

さら‐ち【更地・新地】🔗⭐🔉

さら‐ち【更地・新地】

①何の用途にも当てられていない土地。未使用の土地。

②〔法〕地上に建築物などのない宅地。

さら‐なり【更なり】🔗⭐🔉

さら‐なり【更なり】

⇒さら

さら‐なる【更なる】🔗⭐🔉

さら‐なる【更なる】

以前より程度を増すさま。より一層の。「―努力を期待する」

さら‐に【更に】🔗⭐🔉

さら‐に【更に】

〔副〕

①その上に(なお)。

㋐一つの事が重ねて(類似の事を伴って)起こり、または時と共に程度を増すさま。なお一層。古事記上「それよりのちは、ややに貧しくなりて、―荒き心を起して」。「―風が強くなる」

㋑(前言を受け)それに付け加えて。「―こうも解釈できる」

②ことあらためて。枕草子142「いで―、言へば世の常なり」

③(下に打消を伴って)決して。さらさら。古今和歌集哀傷「―世にもまじらずして」。「返す気は―ない」

⇒更にもあらず

⇒更にも言わず

○更にもあらずさらにもあらず

言うまでもない。大鏡序「覚えたぶやと問へば、―一百九十歳にぞ今年はなり侍りぬる」

⇒さら‐に【更に】

○更にも言わずさらにもいわず

改めて言うまでもない。もちろんである。

⇒さら‐に【更に】

○更にもあらずさらにもあらず🔗⭐🔉

○更にもあらずさらにもあらず

言うまでもない。大鏡序「覚えたぶやと問へば、―一百九十歳にぞ今年はなり侍りぬる」

⇒さら‐に【更に】

○更にも言わずさらにもいわず🔗⭐🔉

○更にも言わずさらにもいわず

改めて言うまでもない。もちろんである。

⇒さら‐に【更に】

さら‐ぬ【然らぬ】

①そうではない。それ以外の。源氏物語若紫「頭中将・左中弁、―君達も慕ひ聞えて」

②たいしたことではない。なんでもない。源氏物語賢木「大将の君は―事だにおぼし寄らぬ事なく仕うまつり給ふを」

⇒さらぬ‐がお【然らぬ顔】

⇒さらぬ‐だに【然らぬだに】

⇒さらぬ‐てい【然らぬ体】

さらぬ‐がお【然らぬ顔】‥ガホ

何事もないような顔つき。そしらぬ顔。源氏物語浮舟「おぼしぬべき事をも―にのみのどかに見えさせ給へるを」

⇒さら‐ぬ【然らぬ】

さらぬ‐だに【然らぬだに】

そうでなくてさえ。金葉和歌集秋「―玉にまがひておく露をいとど磨ける秋の夜の月」

⇒さら‐ぬ【然らぬ】

さらぬ‐てい【然らぬ体】

何事もない様子。何事も知らぬ顔つき。

⇒さら‐ぬ【然らぬ】

さらぬ‐わかれ【避らぬ別れ】

のがれられないわかれ。死別。伊勢物語「老いぬれば―のありといへばいよいよ見まくほしき君かな」

さら‐ば【然らば】

[一]〔接続〕

①それならば。それでは。源氏物語末摘花「―諸共にとて御粥・強飯めして」

②(下に打消の語を伴って)だからといって。それなのに。平家物語8「法師どもに具しておはしけるが、―急ぎも歩み給はで」

[二]〔感〕

別れる時にいう挨拶語。さようなら。後撰和歌集別「―よと別れし時にいはませば我も涙におぼほれなまし」。「いざ、―」

⇒さらば‐がき【然らば垣】

ざら‐ば【ざら場】

取引所で寄付よりつきと大引おおびけの間、売手のつけた値段と買手のつけた値段が合致するごとにその値段で売買を成立させる一種の競けい売買。接続商い。

さらば・うサラバフ

〔自四〕

(→)「さらぼう」に同じ。〈書言字考節用集〉

さらば・えるサラバヘル

〔自下一〕

(→)「さらぼう」に同じ。

さらば‐がき【然らば垣】

京都島原遊郭の総門外にある垣。遊女が客を送って来て別れを告げるところなのでいう。

⇒さら‐ば【然らば】

さら‐ばかり【皿秤・盤秤】

量るべき品物をのせる、皿形の器のある秤。

さら‐ばち【皿鉢】

⇒さはち

サラバンド【saraband】

バロック時代の主要な舞踊。また、その舞曲。16世紀に中央アメリカからスペインに渡り、17〜18世紀のイタリア・イギリス・フランス・ドイツで流行。緩やかで荘重なリズムの3拍子で、2拍目にアクセントが置かれる。バロック時代の組曲では、しばしば第3曲に置かれた。

サラファン【sarafan ロシア】

女性が着るロシアの代表的な民族衣装。袖無しで丈が長く、刺繍を施したジャンパー‐スカート風のもの。

サラブレッド【thoroughbred】

(「純血」の意)

①イギリスで、16世紀にアラブ種を基に作出した競走馬。体高約160センチメートル。体形は優美で「走る芸術品」と呼ばれる。純血種。

②比喩的に、血統・家系のすぐれたもの。「政界の―」

サラ‐ベルナール【Sarah Bernhardt】

⇒ベルナール

さらぼ・うサラボフ

〔自四〕

(「曝さる」から派生した語)

①雨露にさらされて骨だけとなる。

②痩せて衰える。源氏物語末摘花「やせ給へること、いとほしげに―・ひて」

さら‐ボルト【皿ボルト】

(flush bolt)頭部が皿形で上面が平らなボルト。ボルトの頭が取付箇所の表面から飛び出さない。

サラマーゴ【José Saramago】

ポルトガルの作家。長編小説「白の闇」など。ノーベル賞。(1922〜)

さら‐まわし【皿回し】‥マハシ

皿・茶碗を指や細い棒などの先端にのせて回す曲芸。また、その曲芸をする人。

ざらまん

(江戸語)「まんざら」の倒語。洒落本、辰巳婦言「デモ彼奴ア―でもねエが」

サラマンカ【Salamanca】

スペイン西部の観光都市。1212年頃創設された同国最古の大学がある。人口15万4千(2001)。旧市街は世界遺産。

サラマンカ

提供:JTBフォト

サラミ【salami イタリア】

にんにくで味つけした塩味の強いイタリア風ドライ‐ソーセージ。

サラミス【Salamis】

ギリシア南部、アッティカ地方西方海上にある小島。前480年、この近海で、ギリシア艦隊がペルシア艦隊を破った。

ざら‐め【粗目】

①粗目糖の略。

②粗目雪の略。

⇒ざらめ‐とう【粗目糖】

⇒ざらめ‐ゆき【粗目雪】

さら‐めか・す

〔他四〕

さらさらと音を立てさせる。宇治拾遺物語2「又、同じ湯に入れて―・し沸かすに」

さら‐め・く

〔自四〕

さらさら音がする。ざあっという音がする。とどろく。今昔物語集10「世界―・きののしりあひたり」

ざら‐め・く

〔自四〕

①ざわざわと音が立つ。好色二代男「娼うば、貝添、中居、こしもと―・き」

②手ざわりがあらく感ずる。ざらつく。近世説美少年録「さらさらと大いたく―・く物ありて」

ざらめ‐とう【粗目糖】‥タウ

結晶のあらい砂糖。ざらめ。

⇒ざら‐め【粗目】

ざらめ‐ゆき【粗目雪】

春季、日中とけた積雪が日没後再び凍結し、それを繰り返してできる、ざらめ糖状の積雪。ざらめ。

⇒ざら‐め【粗目】

さら‐やしき【皿屋敷】

怪異伝説。主人の秘蔵の皿を1枚割ったために惨殺され、井戸へ投げ込まれたお菊の亡霊が皿を数えるというもの。元禄期頃から広まった伝説といい、江戸・播州姫路をはじめ、各地に流布。浄瑠璃「播州皿屋敷」、河竹黙阿弥の「新皿屋敷月雨暈つきのあまがさ」、岡本綺堂の「番町皿屋敷」などに劇化。

さら‐ゆ【更湯・新湯】

わかしたままで、まだ入浴者のない風呂。また、その湯。あらゆ。しんゆ。浄瑠璃、絵本太功記「年寄に―は毒」

さらり

①ものがすれて、軽く音を立てるさま。源平盛衰記34「征矢そや一筋抜き出して、―、―と爪つまやりて」

②物事がすばやく流れるように行われるさま。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「給銀は金百両。―と手を打つた」。「―と身をかわす」

③きれいさっぱり。残らず。狂言、入間川「その入間様をこの川へ―と流いて」。「―と忘れる」

④粘り気や湿り気がなく表面がさわやかに乾いているさま。「―とした髪」「この油は―としている」

⑤こだわりや気負いがなく淡泊に物事を行うさま。傾城禁短気「一座は―として、床でしめやかに話したがる大臣もあり」。「―と平気で嘘をつく」

ざらり

①なめらかでないものがすれあう音。ざらざら。謡曲、蘆刈「雨の蘆べも乱るる片男波、あなたへ―こなたへ―」

②なめらかでないさま。「―とした手ざわり」

③あとを残さぬさま。すっかり。みんな。さらり。狂言、伊文字「めいめい―。―や―梅はほろりと落つれども」

サラリー【salary】

俸給。給料。

⇒サラリー‐マン【salaried man】

⇒サラリー‐マン‐きんゆう【サラリーマン金融】

サラリー‐マン【salaried man】

俸給生活者。給料生活者。月給取り。

⇒サラリー【salary】

サラリー‐マン‐きんゆう【サラリーマン金融】

消費者金融の一種。主としてサラリーマン・主婦・学生を対象とする無担保の小口融資で、金利は高い。サラ金。

⇒サラリー【salary】

さら‐リベット【皿リベット】

(flush-head rivet)頭部が皿形のリベット。用途は皿ボルトに同じ。皿鋲。沈鋲しずみびょう。

さら‐りん【娑羅林】

(シャラリンとも)

①沙羅樹の林。栄華物語鶴林「かの―の涅槃ねはんのほど」

②今様いまようの曲節の一種。法文の歌をしめやかな曲節でうたうもの。

さられん‐ぼう【去られん坊】‥バウ

夫に去られた女。離縁された妻。東海道名所記「もし蘆高明神より―のもどり神かと問へば」

サラワク【Sarawak】

マレーシア東部、ボルネオ(カリマンタン)島北西岸の州。もとイギリスの保護領・直轄領で、1963年マレーシアの一部となる。

サラン【Saran】

合成樹脂の一種。塩化ビニリデンと少量の塩化ビニルとの共重合体。耐薬品性が大。吸湿性小。自動車の内装、漁網、食品包装用フィルムに用いる。商標名。

さらん‐には【然らんには】

そうであるならば。それなら。平家物語4「―力なしとてその後沙汰もなかりしを」

サランパア

(sarampan, serampan, sarampangなどと表記されているが、本来マレー語か)ほうっておくこと。滑稽本、滑稽富士詣「べんべんと―にもしておかれず」

サランボー【Salammbô】

フローベールの歴史小説。1862年作。ポエニ戦争の史実に取材、反軍の猛将リビア人のマトーと総帥ハミルカルの娘サランボーとの悲恋を描く。

さり【舎利】

〔仏〕

⇒しゃり。枕草子151「雁の子、―の壺」

さ・り【然り】

〔自ラ変〕

(サアリの約)上を受けて「そうである」「その通りである」の意を表す。源氏物語夕顔「―・らばいと嬉しくなむ侍るべき」。宇治拾遺物語1「―・りけり―・りけり。物ないひそ」

さり

強意の助詞シに動詞アリの付いたシアリの約。万葉集20「大君の御言みことにされば」

ざ‐り【砂利】

砂まじりの小石。じゃり。松の葉2「―取る池」

ざり

係助詞ゾに動詞アリの付いたゾアリの約。土佐日記「天の川出づるみなとは海に―ける」

ざり

〔助動〕

(打消の助動詞ズに動詞アリの付いたズアリの約。[活用]ざら/ざり/○/ざる/ざれ/ざれ)打消の意を表す。伊勢物語「え聞かざりけり」

さり‐あえ‐ず【避り敢へず】‥アヘ‥

さけられない。古今和歌集春「梓弓あずさゆみ春の山辺をこえくれば道も―花ぞ散りける」

サリー【sari ヒンディー】

インドで、主としてヒンドゥー教徒の女性が腰から肩に巻きつけて着る長い一枚布の服。

サリヴァン【Arthur Seymour Sullivan】

イギリスの作曲家。オペラ「ミカド」などで知られる。(1842〜1900)

サリヴァン【Harry Stack Sullivan】

アメリカの精神医学者。アイルランド系。精神医学を対人関係論として構想した先駆者。精神医学と社会学・人類学の交差を企てる。著「現代精神医学の概念」など。(1892〜1949)

サリエリ【Antonio Salieri】

イタリアの作曲家。オペラで成功しウィーンの宮廷楽長となる。ベートーヴェン・シューベルトら多くの後進を教育。モーツァルト毒殺説は根拠のない伝説。(1750〜1825)

さり‐がた・し【避り難し・去り難し】

〔形ク〕

①避けにくい。捨てさりがたい。よんどころない。源氏物語夢浮橋「―・きほだしに覚え侍りて」

②離れにくい。別れがたい。とりかへばや「またなく―・きものに思ひ聞え給へり」

ざり‐がに【蝲蛄】

(後方にしざる性質があるからいう)ザリガニ科のエビ。体長7センチメートル内外。体は赤みを帯びた暗緑色で、殻表は平滑。北海道・青森・岩手・秋田の川や池に生息。日本特産の天然記念物。外来種のアメリカ‐ザリガニと区別するため、ニホン‐ザリガニと呼ばれることが多い。→アメリカザリガニ

ざりがに

サラミ【salami イタリア】

にんにくで味つけした塩味の強いイタリア風ドライ‐ソーセージ。

サラミス【Salamis】

ギリシア南部、アッティカ地方西方海上にある小島。前480年、この近海で、ギリシア艦隊がペルシア艦隊を破った。

ざら‐め【粗目】

①粗目糖の略。

②粗目雪の略。

⇒ざらめ‐とう【粗目糖】

⇒ざらめ‐ゆき【粗目雪】

さら‐めか・す

〔他四〕

さらさらと音を立てさせる。宇治拾遺物語2「又、同じ湯に入れて―・し沸かすに」

さら‐め・く

〔自四〕

さらさら音がする。ざあっという音がする。とどろく。今昔物語集10「世界―・きののしりあひたり」

ざら‐め・く

〔自四〕

①ざわざわと音が立つ。好色二代男「娼うば、貝添、中居、こしもと―・き」

②手ざわりがあらく感ずる。ざらつく。近世説美少年録「さらさらと大いたく―・く物ありて」

ざらめ‐とう【粗目糖】‥タウ

結晶のあらい砂糖。ざらめ。

⇒ざら‐め【粗目】

ざらめ‐ゆき【粗目雪】

春季、日中とけた積雪が日没後再び凍結し、それを繰り返してできる、ざらめ糖状の積雪。ざらめ。

⇒ざら‐め【粗目】

さら‐やしき【皿屋敷】

怪異伝説。主人の秘蔵の皿を1枚割ったために惨殺され、井戸へ投げ込まれたお菊の亡霊が皿を数えるというもの。元禄期頃から広まった伝説といい、江戸・播州姫路をはじめ、各地に流布。浄瑠璃「播州皿屋敷」、河竹黙阿弥の「新皿屋敷月雨暈つきのあまがさ」、岡本綺堂の「番町皿屋敷」などに劇化。

さら‐ゆ【更湯・新湯】

わかしたままで、まだ入浴者のない風呂。また、その湯。あらゆ。しんゆ。浄瑠璃、絵本太功記「年寄に―は毒」

さらり

①ものがすれて、軽く音を立てるさま。源平盛衰記34「征矢そや一筋抜き出して、―、―と爪つまやりて」

②物事がすばやく流れるように行われるさま。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「給銀は金百両。―と手を打つた」。「―と身をかわす」

③きれいさっぱり。残らず。狂言、入間川「その入間様をこの川へ―と流いて」。「―と忘れる」

④粘り気や湿り気がなく表面がさわやかに乾いているさま。「―とした髪」「この油は―としている」

⑤こだわりや気負いがなく淡泊に物事を行うさま。傾城禁短気「一座は―として、床でしめやかに話したがる大臣もあり」。「―と平気で嘘をつく」

ざらり

①なめらかでないものがすれあう音。ざらざら。謡曲、蘆刈「雨の蘆べも乱るる片男波、あなたへ―こなたへ―」

②なめらかでないさま。「―とした手ざわり」

③あとを残さぬさま。すっかり。みんな。さらり。狂言、伊文字「めいめい―。―や―梅はほろりと落つれども」

サラリー【salary】

俸給。給料。

⇒サラリー‐マン【salaried man】

⇒サラリー‐マン‐きんゆう【サラリーマン金融】

サラリー‐マン【salaried man】

俸給生活者。給料生活者。月給取り。

⇒サラリー【salary】

サラリー‐マン‐きんゆう【サラリーマン金融】

消費者金融の一種。主としてサラリーマン・主婦・学生を対象とする無担保の小口融資で、金利は高い。サラ金。

⇒サラリー【salary】

さら‐リベット【皿リベット】

(flush-head rivet)頭部が皿形のリベット。用途は皿ボルトに同じ。皿鋲。沈鋲しずみびょう。

さら‐りん【娑羅林】

(シャラリンとも)

①沙羅樹の林。栄華物語鶴林「かの―の涅槃ねはんのほど」

②今様いまようの曲節の一種。法文の歌をしめやかな曲節でうたうもの。

さられん‐ぼう【去られん坊】‥バウ

夫に去られた女。離縁された妻。東海道名所記「もし蘆高明神より―のもどり神かと問へば」

サラワク【Sarawak】

マレーシア東部、ボルネオ(カリマンタン)島北西岸の州。もとイギリスの保護領・直轄領で、1963年マレーシアの一部となる。

サラン【Saran】

合成樹脂の一種。塩化ビニリデンと少量の塩化ビニルとの共重合体。耐薬品性が大。吸湿性小。自動車の内装、漁網、食品包装用フィルムに用いる。商標名。

さらん‐には【然らんには】

そうであるならば。それなら。平家物語4「―力なしとてその後沙汰もなかりしを」

サランパア

(sarampan, serampan, sarampangなどと表記されているが、本来マレー語か)ほうっておくこと。滑稽本、滑稽富士詣「べんべんと―にもしておかれず」

サランボー【Salammbô】

フローベールの歴史小説。1862年作。ポエニ戦争の史実に取材、反軍の猛将リビア人のマトーと総帥ハミルカルの娘サランボーとの悲恋を描く。

さり【舎利】

〔仏〕

⇒しゃり。枕草子151「雁の子、―の壺」

さ・り【然り】

〔自ラ変〕

(サアリの約)上を受けて「そうである」「その通りである」の意を表す。源氏物語夕顔「―・らばいと嬉しくなむ侍るべき」。宇治拾遺物語1「―・りけり―・りけり。物ないひそ」

さり

強意の助詞シに動詞アリの付いたシアリの約。万葉集20「大君の御言みことにされば」

ざ‐り【砂利】

砂まじりの小石。じゃり。松の葉2「―取る池」

ざり

係助詞ゾに動詞アリの付いたゾアリの約。土佐日記「天の川出づるみなとは海に―ける」

ざり

〔助動〕

(打消の助動詞ズに動詞アリの付いたズアリの約。[活用]ざら/ざり/○/ざる/ざれ/ざれ)打消の意を表す。伊勢物語「え聞かざりけり」

さり‐あえ‐ず【避り敢へず】‥アヘ‥

さけられない。古今和歌集春「梓弓あずさゆみ春の山辺をこえくれば道も―花ぞ散りける」

サリー【sari ヒンディー】

インドで、主としてヒンドゥー教徒の女性が腰から肩に巻きつけて着る長い一枚布の服。

サリヴァン【Arthur Seymour Sullivan】

イギリスの作曲家。オペラ「ミカド」などで知られる。(1842〜1900)

サリヴァン【Harry Stack Sullivan】

アメリカの精神医学者。アイルランド系。精神医学を対人関係論として構想した先駆者。精神医学と社会学・人類学の交差を企てる。著「現代精神医学の概念」など。(1892〜1949)

サリエリ【Antonio Salieri】

イタリアの作曲家。オペラで成功しウィーンの宮廷楽長となる。ベートーヴェン・シューベルトら多くの後進を教育。モーツァルト毒殺説は根拠のない伝説。(1750〜1825)

さり‐がた・し【避り難し・去り難し】

〔形ク〕

①避けにくい。捨てさりがたい。よんどころない。源氏物語夢浮橋「―・きほだしに覚え侍りて」

②離れにくい。別れがたい。とりかへばや「またなく―・きものに思ひ聞え給へり」

ざり‐がに【蝲蛄】

(後方にしざる性質があるからいう)ザリガニ科のエビ。体長7センチメートル内外。体は赤みを帯びた暗緑色で、殻表は平滑。北海道・青森・岩手・秋田の川や池に生息。日本特産の天然記念物。外来種のアメリカ‐ザリガニと区別するため、ニホン‐ザリガニと呼ばれることが多い。→アメリカザリガニ

ざりがに

ザリガニ

提供:東京動物園協会

ザリガニ

提供:東京動物園協会

さり‐きらい【去嫌】‥キラヒ

①連歌・俳諧の禁制の一つ。単調を嫌い変化を貴ぶところから、同季・同字や類似した詞などを続けてまたは近くに用いないこと。指合さしあいになるものを避けること。嫌物きらいもの。

②すききらい。えりごのみ。甲陽軍鑑7「道具なんどに―の仕置してもいかがと思ふが」

さり‐げ【然りげ】

そのような様子。

⇒さりげ‐な・い【然りげ無い】

⇒さりげ‐に【然りげに】

さりげ‐な・い【然りげ無い】

〔形〕[文]さりげな・し(ク)

そんな様子がない。なにげない。源氏物語空蝉「―・き姿にて」。「―・いよそおい」「―・く言う」

⇒さり‐げ【然りげ】

さりげ‐に【然りげに】

〔副〕

(「さりげなく」の誤用からできた語)それらしい様子を見せずに。なにげなく。

⇒さり‐げ【然りげ】

さり‐じょう【去り状・避状】‥ジヤウ

①中世、自己の権益を放棄して辞退の意を表し、またこれを他に譲ることを示す文書。避り文。

②離縁する旨を記して夫から妻に渡す書状。離縁状。去り文。退のき状。三行半みくだりはん。

サリチル‐さん【サリチル酸】

(salicylic acid)有機酸の一つ。分子式C6H4(OH)COOH 無色の結晶。カルボン酸とフェノールの両方の性質をもつ。医薬・防腐剤・染料の原料などに用いる。

⇒サリチルさん‐ナトリウム【サリチル酸ナトリウム】

⇒サリチルさん‐メチル【サリチル酸メチル】

サリチルさん‐ナトリウム【サリチル酸ナトリウム】

サリチル酸のナトリウム塩。白色の結晶または粉末。解熱・鎮痛剤・防腐剤に用いる。サリチル酸ソーダ。サリ曹。

⇒サリチル‐さん【サリチル酸】

サリチルさん‐メチル【サリチル酸メチル】

サリチル酸のメチル‐エステル。分子式C6H4(OH)COOCH3 無色の液体。冬緑とうりょく油や白樺しらかば油の主成分。工業的にはサリチル酸とメチル‐アルコールを硫酸とともに熱して製する。香料・鎮痛用塗布剤などに用いる。

⇒サリチル‐さん【サリチル酸】

さ‐りつ【蓑笠】

みのとかさ。雨や雪をしのぐために、蓑を着て、笠をかぶること。さりゅう。

サリット【Sarit Thanarat】

タイの軍人・政治家。1957年クーデターを決行、59〜63年首相。家父長主義的な強権体制下で外資導入や民間主導による工業化を推進。タナラット。(1908〜1963)

さりどころ‐な・し【避り所無し】

〔形ク〕

のがれようがない。弁解のことばがない。源氏物語空蝉「人の思ひけむこと、―・きに」

さり‐とて【然りとて】

〔接続〕

そうかといって。だからといって。そうだけれども。古今和歌集恋「恋すれば我が身は影となりにけり―人に添はぬものゆゑ」。「―許すわけにはいかない」

⇒さりとて‐は【然りとては】

⇒さりとて‐も【然りとても】

さりとて‐は【然りとては】

①それでも。そうはいっても。平家物語5「―文覚は観音をこそ深う頼み奉つたれ」

②これはまた。全く。好色五人女4「―物うき世や」

③どうしても。浄瑠璃、堀川波鼓「兄嫁の敵を見捨てておかれうか。―連れてたべ」

⇒さり‐とて【然りとて】

さりとて‐も【然りとても】

そうとしても。そうだからといって。源氏物語早蕨「嘆かれ給ふこと尽きせぬを、―又せめて心ごはく絶えこもりても」

⇒さり‐とて【然りとて】

さり‐とは【然りとは】

〔接続〕

①そうとは。そういうこととは。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「―、わるい合点」。「―知らずに」

②それはそれは。これはまた。好色五人女4「―やさしく情の深き御方」

サリドマイド【thalidomide】

催眠薬の一種。妊娠初期(受胎21〜36日)に使用すると胎児にアザラシ肢症などの奇形を生じる。日本では1958年から62年まで市販され、現在は製造・販売を禁止。→催奇形性

さり‐とも【然りとも】

〔接続〕

①そうであっても。それでも。源氏物語東屋「―、人には劣りたまはじとは思ひなぐさむ」

②よもや。まさか。源氏物語桐壺「―、うち捨てては、え行きやらじと宣はするを」

さり‐ながら【然り乍ら】

〔接続〕

そうではあるが。しかしながら。「同情の余地はある。―罪は罪だ」

さり‐ぬ‐べし【然りぬべし】

①当然そうあるはずである。適当だ。源氏物語花宴「もしさりぬべきひまもやあると」

②相当りっぱである。それだけの価値がある。枕草子24「なほさりぬべからん人の娘などはさしまじらはせ」

さり‐ぬる【去りぬる】

〔連体〕

過ぎ去った。いにし。さんぬる。

さり‐ぶみ【去り文・避文】

(→)「去り状」に同じ。

さり‐や【然りや】

〔感〕

それと事実を指していう語。それよ。そうだったのだ。源氏物語宿木「―、あな心うと思ふに」

さ‐りゃく【作略・差略】

①よいようにはからうこと。適当に処置すること。配慮。東海道中膝栗毛5「おのれが―してきはめておきし故」

②計略。策略。人情本、春色辰巳園「乳母に抱かせ伴ひしは、これ米八の―にて」

さ‐りゃく【詐略】

いつわりのはかりごと。

さ‐りゅう【蓑笠】‥リフ

⇒さりつ

さ‐りょう【茶寮】‥レウ

①喫茶店。

②料理屋。

③茶室。数寄屋。ちゃりょう。

ざ‐りょう【座料】‥レウ

座席代。席料。ばだい。洒落本、古契三娼「男芸者はあくる朝―を取りにまはりやす」

さ‐りん【紗綸】

綸子りんずに似た地合の薄い絹織物。

サリン【Sarin】

有機燐系の神経ガスの一種。イソプロピルメチルホスホン酸フルオリダートの慣用名。化学式C4H10O2FP 常温で気化しやすい無色無臭の液体。体内に吸収されると、神経伝達物質アセチルコリンを分解する酵素の働きを阻害して筋肉を麻痺させ、縮瞳・痙攣けいれん・呼吸困難などの症状を示す。第二次大戦中にドイツでタブン・ソマンとともに開発された。名称は4人の研究者名の頭文字に因む。

サリンジャー【Jerome David Salinger】

アメリカの小説家。思春期の心理を繊細な感受性と柔軟な口語体で描いた「ライ麦畑でつかまえて」で有名。ほかに「九つの物語」「フラニーとゾーイー」など。(1919〜)

さる【申】

①十二支の第9。動物では猿に当てる。

②西から南へ30度の方角。→方位(図)。

③昔の時刻の名。今の午後4時ごろ。また、およそ午後3時から5時のあいだの時刻。→時とき

さる【猿】

(和訓栞に「獣中に智のまさりたる義なるべし」とある)

①サル目(霊長類)のヒト以外の哺乳類の総称。特に、ニホンザルをいうこともある。万葉集3「酒飲まぬ人をよく見れば―にかも似る」

②ずるく、模倣の小才ある者。特に、ののしりに使う。「あの―め」

③自在鉤じざいかぎを吊す竹に取りつけて、鉤を望むままの高さに留めおく具。

④戸じまりのために戸の框かまちに取りつけ、柱や敷居の穴に突き挿して、しまりとする木片。竪猿・横猿・送猿の別がある。くるる。

猿

さり‐きらい【去嫌】‥キラヒ

①連歌・俳諧の禁制の一つ。単調を嫌い変化を貴ぶところから、同季・同字や類似した詞などを続けてまたは近くに用いないこと。指合さしあいになるものを避けること。嫌物きらいもの。

②すききらい。えりごのみ。甲陽軍鑑7「道具なんどに―の仕置してもいかがと思ふが」

さり‐げ【然りげ】

そのような様子。

⇒さりげ‐な・い【然りげ無い】

⇒さりげ‐に【然りげに】

さりげ‐な・い【然りげ無い】

〔形〕[文]さりげな・し(ク)

そんな様子がない。なにげない。源氏物語空蝉「―・き姿にて」。「―・いよそおい」「―・く言う」

⇒さり‐げ【然りげ】

さりげ‐に【然りげに】

〔副〕

(「さりげなく」の誤用からできた語)それらしい様子を見せずに。なにげなく。

⇒さり‐げ【然りげ】

さり‐じょう【去り状・避状】‥ジヤウ

①中世、自己の権益を放棄して辞退の意を表し、またこれを他に譲ることを示す文書。避り文。

②離縁する旨を記して夫から妻に渡す書状。離縁状。去り文。退のき状。三行半みくだりはん。

サリチル‐さん【サリチル酸】

(salicylic acid)有機酸の一つ。分子式C6H4(OH)COOH 無色の結晶。カルボン酸とフェノールの両方の性質をもつ。医薬・防腐剤・染料の原料などに用いる。

⇒サリチルさん‐ナトリウム【サリチル酸ナトリウム】

⇒サリチルさん‐メチル【サリチル酸メチル】

サリチルさん‐ナトリウム【サリチル酸ナトリウム】

サリチル酸のナトリウム塩。白色の結晶または粉末。解熱・鎮痛剤・防腐剤に用いる。サリチル酸ソーダ。サリ曹。

⇒サリチル‐さん【サリチル酸】

サリチルさん‐メチル【サリチル酸メチル】

サリチル酸のメチル‐エステル。分子式C6H4(OH)COOCH3 無色の液体。冬緑とうりょく油や白樺しらかば油の主成分。工業的にはサリチル酸とメチル‐アルコールを硫酸とともに熱して製する。香料・鎮痛用塗布剤などに用いる。

⇒サリチル‐さん【サリチル酸】

さ‐りつ【蓑笠】

みのとかさ。雨や雪をしのぐために、蓑を着て、笠をかぶること。さりゅう。

サリット【Sarit Thanarat】

タイの軍人・政治家。1957年クーデターを決行、59〜63年首相。家父長主義的な強権体制下で外資導入や民間主導による工業化を推進。タナラット。(1908〜1963)

さりどころ‐な・し【避り所無し】

〔形ク〕

のがれようがない。弁解のことばがない。源氏物語空蝉「人の思ひけむこと、―・きに」

さり‐とて【然りとて】

〔接続〕

そうかといって。だからといって。そうだけれども。古今和歌集恋「恋すれば我が身は影となりにけり―人に添はぬものゆゑ」。「―許すわけにはいかない」

⇒さりとて‐は【然りとては】

⇒さりとて‐も【然りとても】

さりとて‐は【然りとては】

①それでも。そうはいっても。平家物語5「―文覚は観音をこそ深う頼み奉つたれ」

②これはまた。全く。好色五人女4「―物うき世や」

③どうしても。浄瑠璃、堀川波鼓「兄嫁の敵を見捨てておかれうか。―連れてたべ」

⇒さり‐とて【然りとて】

さりとて‐も【然りとても】

そうとしても。そうだからといって。源氏物語早蕨「嘆かれ給ふこと尽きせぬを、―又せめて心ごはく絶えこもりても」

⇒さり‐とて【然りとて】

さり‐とは【然りとは】

〔接続〕

①そうとは。そういうこととは。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「―、わるい合点」。「―知らずに」

②それはそれは。これはまた。好色五人女4「―やさしく情の深き御方」

サリドマイド【thalidomide】

催眠薬の一種。妊娠初期(受胎21〜36日)に使用すると胎児にアザラシ肢症などの奇形を生じる。日本では1958年から62年まで市販され、現在は製造・販売を禁止。→催奇形性

さり‐とも【然りとも】

〔接続〕

①そうであっても。それでも。源氏物語東屋「―、人には劣りたまはじとは思ひなぐさむ」

②よもや。まさか。源氏物語桐壺「―、うち捨てては、え行きやらじと宣はするを」

さり‐ながら【然り乍ら】

〔接続〕

そうではあるが。しかしながら。「同情の余地はある。―罪は罪だ」

さり‐ぬ‐べし【然りぬべし】

①当然そうあるはずである。適当だ。源氏物語花宴「もしさりぬべきひまもやあると」

②相当りっぱである。それだけの価値がある。枕草子24「なほさりぬべからん人の娘などはさしまじらはせ」

さり‐ぬる【去りぬる】

〔連体〕

過ぎ去った。いにし。さんぬる。

さり‐ぶみ【去り文・避文】

(→)「去り状」に同じ。

さり‐や【然りや】

〔感〕

それと事実を指していう語。それよ。そうだったのだ。源氏物語宿木「―、あな心うと思ふに」

さ‐りゃく【作略・差略】

①よいようにはからうこと。適当に処置すること。配慮。東海道中膝栗毛5「おのれが―してきはめておきし故」

②計略。策略。人情本、春色辰巳園「乳母に抱かせ伴ひしは、これ米八の―にて」

さ‐りゃく【詐略】

いつわりのはかりごと。

さ‐りゅう【蓑笠】‥リフ

⇒さりつ

さ‐りょう【茶寮】‥レウ

①喫茶店。

②料理屋。

③茶室。数寄屋。ちゃりょう。

ざ‐りょう【座料】‥レウ

座席代。席料。ばだい。洒落本、古契三娼「男芸者はあくる朝―を取りにまはりやす」

さ‐りん【紗綸】

綸子りんずに似た地合の薄い絹織物。

サリン【Sarin】

有機燐系の神経ガスの一種。イソプロピルメチルホスホン酸フルオリダートの慣用名。化学式C4H10O2FP 常温で気化しやすい無色無臭の液体。体内に吸収されると、神経伝達物質アセチルコリンを分解する酵素の働きを阻害して筋肉を麻痺させ、縮瞳・痙攣けいれん・呼吸困難などの症状を示す。第二次大戦中にドイツでタブン・ソマンとともに開発された。名称は4人の研究者名の頭文字に因む。

サリンジャー【Jerome David Salinger】

アメリカの小説家。思春期の心理を繊細な感受性と柔軟な口語体で描いた「ライ麦畑でつかまえて」で有名。ほかに「九つの物語」「フラニーとゾーイー」など。(1919〜)

さる【申】

①十二支の第9。動物では猿に当てる。

②西から南へ30度の方角。→方位(図)。

③昔の時刻の名。今の午後4時ごろ。また、およそ午後3時から5時のあいだの時刻。→時とき

さる【猿】

(和訓栞に「獣中に智のまさりたる義なるべし」とある)

①サル目(霊長類)のヒト以外の哺乳類の総称。特に、ニホンザルをいうこともある。万葉集3「酒飲まぬ人をよく見れば―にかも似る」

②ずるく、模倣の小才ある者。特に、ののしりに使う。「あの―め」

③自在鉤じざいかぎを吊す竹に取りつけて、鉤を望むままの高さに留めおく具。

④戸じまりのために戸の框かまちに取りつけ、柱や敷居の穴に突き挿して、しまりとする木片。竪猿・横猿・送猿の別がある。くるる。

猿

⑤小紙片の四隅を折り返して、括猿くくりざるのような形をつくり、その中央に穴を穿ち、揚げた凧たこの糸に通して、凧の糸目の所まで上り行かせる装置の玩具。

⑥蜜柑みかんの実の袋を髪の毛で括って猿の形をこしらえる遊び。好色一代男6「自らが黒髪を抜かせられ、―などして遊びし夜は」

⑦(浴客の垢を掻くのを、猿がよく物を掻くのにたとえていう)江戸で湯女ゆなの異称。

⑧岡っ引きの異称。(俚言集覧)

⇒猿に烏帽子

⇒猿の尻笑い

⇒猿の人真似

⇒猿も木から落ちる

さ・る【去る】

〔自五〕

(常時そこに存在するものが、共に存在するものの意思・感情にかかわりなく)移動する。古くは、遠ざかるにも近づくにもいう。

①(時・季節などが)移りめぐってくる。万葉集1「冬ごもり春―・り来れば」。万葉集15「夕―・ればひぐらし来鳴く生駒いこま山」

②時が過ぎてゆく。平家物語3「年―・り年来れ共、忘れ難きは撫育の昔の恩」。平家物語4「これは―・んぬる夜、御寝の成らざりし故也」。「夏が―・る」

③ある所・地位・状況から離れ、ほかへ行く。移る。竹取物語「御心をのみまどわして―・りなむことの、悲しくたへがたく侍るなり」。枕草子160「さすがになどてかと思ひ顔にえ―・らぬ」。源氏物語若菜上「今かく政事を―・りて静かにおはします頃ほひ」。「職を―・る」

④物事が過ぎてゆく。過去のものとなる。古今和歌集序「たとひ時移り事―・りたのしびかなしびゆきかふともこの歌のもじあるをや」。「唯一のチャンスも―・った」「一難―・ってまた一難」

⑤へだたる。離れる。

㋐距離がある。「京を―・ること10里」

㋑過去にさかのぼる。「今を―・る10年」

⑥(色が)あせる。また、(感覚・幻覚などが)消えうせる。なくなる。貫之集「雨ふれば色―・りやすき花桜うすき心を我が思はなくに」。源氏物語早蕨「面影―・らぬ人の御事をさへ思ひ出できこえ給ふに」。「痛みが―・る」

⑦(「世を―・る」の形で)亡くなる。死ぬ。源氏物語若菜上「うちつづき世を―・らむきざみ心苦しく」

⑧(サ変動詞の連用形に付いて)…してしまう。…してのける。「聴衆を魅了し―・る」「一笑に付し―・った」

⇒去る者は追わず

⇒去る者は日日に疎し

さ・る【去る・避る】

〔他五〕

自分の意思のままに遠ざけたり、譲ったり、拒んだりする意。

①遠ざける。はなす。蜻蛉日記中「なほしばし身を―・りなむと思ひたちて」。源氏物語桐壺「あながちにお前―・らずもてなさせ給ひし程に」

②さける。よける。古今和歌集春「道も―・りあへず花ぞ散りける」。古今和歌集雑「世の中に―・らぬ別れのなくもがな」。源氏物語玉鬘「和歌の髄脳いと所せく、病―・るべきこころ多かりしかば」

③譲歩する。ゆずる。源氏物語葵「ここにやは立たせ給はぬ。所―・り聞えむ」。源氏物語紅葉賀「やんごとなき御腹々のみこたちだにうへの御もてなしのこよなきに、煩はしがりて、いと殊に―・り聞え給へるを」

④離縁する。宇治拾遺物語4「もとの妻をば―・りつつ、わかくかたちよき女に思ひつきて」

⑤のぞく。すてさる。わらんべ草1「行水などして身の垢あかを―・つて」。「俗念を―・る」

⑥ことわる。こばむ。辞退する。允恭紀「今群臣の請ふこと事理ことわり灼然いやちこなり。何ぞ遂に謝さらむや」。大鏡為光「かの左衛門督はえなられじ。又そこに―・らればこと人こそはなるべかなれ」

⑦連歌・俳諧で、指合さしあいにならないよう句を隔てる。三湖抄「舟と舟、煙と烟、衣と衣いづれも七句―・るなり」

さ・る【曝る】

〔自下二〕

(古くは四段にも活用。霊異記下訓釈「曝、サリテ」)日光や雨風などにさらされて、色が変じて朽ちる。しゃる。散木奇歌集「かねてより思ふも悲し陸奥のたてふに骨の―・れむとすらむ」

さる【去る】

〔連体〕

過ぎ去った。「―10日の朝」↔来きたる

さる【然る】

〔連体〕

(サリの連体形)たしかにそれと定めぬ物事を指していう語。

①そのような。そんな。竹取物語「―わざする舟もなし」

②それ相応の。かなり立派な。宇治拾遺物語5「此度は―ていにして」

③ある。「―所に」「―人」

さる

〔助動〕

(室町時代から江戸時代にかけて用いられた。活用は四段型)四段・ナ変以外の動詞の連用形に付いて、軽い尊敬・親愛の意、または、転じて軽蔑の意を添える。狂言、武悪「天の網が来きさつた」。浄瑠璃、関取千両幟「出さらにや爰ここへ引きずり出す」→さい

ざる【笊】

①竹の薄片やプラスチックなどで編んで円くくぼんだ形に造った器。

②笊碁ざるごの略。

③笊蕎麦ざるそばの略。

④漏れの多いことのたとえ。「何度やっても―だ」

⇒笊で水汲む

ざ・る【戯る】

〔自下二〕

⇒ざれる(下一)

さる‐あいだ【然る間】‥アヒダ

そうしているうち。伊勢物語「―に思ひはいやまさりにまさる」

サルーン【saloon】

①ホテルなどの大広間。船や飛行機の客室。サロン。

②酒場。

③箱型自動車。セダン。

さる‐お【猿尾】‥ヲ

①(形が猿の尾に似ているところから)琵琶・三味線・三線の名所などころ。琵琶では「えんび」と読む。琵琶は鹿頸の裏面、三味線は鳩胸の裏面のふくらみをもった部分の称。三線では棹の先端部分を指す。

②堤防。

さる‐おがせ【猿麻桛】‥ヲガセ

地衣類の一種。地衣体は樹枝状で長さ3メートルに達する。主軸は基物から垂れ下がり、直角につきだした短枝をたくさんつける。断面は類円形、中心部に軸がある。北半球に広く分布し日本では針葉樹林帯に多い。乾して松蘿しょうらといい利尿剤とする。下苔さがりごけ。キツネノモトユイ。クモノアカ。倭名類聚鈔20「松蘿、和名万豆乃古介一云佐流乎加世」

よこわさるおがせ

⑤小紙片の四隅を折り返して、括猿くくりざるのような形をつくり、その中央に穴を穿ち、揚げた凧たこの糸に通して、凧の糸目の所まで上り行かせる装置の玩具。

⑥蜜柑みかんの実の袋を髪の毛で括って猿の形をこしらえる遊び。好色一代男6「自らが黒髪を抜かせられ、―などして遊びし夜は」

⑦(浴客の垢を掻くのを、猿がよく物を掻くのにたとえていう)江戸で湯女ゆなの異称。

⑧岡っ引きの異称。(俚言集覧)

⇒猿に烏帽子

⇒猿の尻笑い

⇒猿の人真似

⇒猿も木から落ちる

さ・る【去る】

〔自五〕

(常時そこに存在するものが、共に存在するものの意思・感情にかかわりなく)移動する。古くは、遠ざかるにも近づくにもいう。

①(時・季節などが)移りめぐってくる。万葉集1「冬ごもり春―・り来れば」。万葉集15「夕―・ればひぐらし来鳴く生駒いこま山」

②時が過ぎてゆく。平家物語3「年―・り年来れ共、忘れ難きは撫育の昔の恩」。平家物語4「これは―・んぬる夜、御寝の成らざりし故也」。「夏が―・る」

③ある所・地位・状況から離れ、ほかへ行く。移る。竹取物語「御心をのみまどわして―・りなむことの、悲しくたへがたく侍るなり」。枕草子160「さすがになどてかと思ひ顔にえ―・らぬ」。源氏物語若菜上「今かく政事を―・りて静かにおはします頃ほひ」。「職を―・る」

④物事が過ぎてゆく。過去のものとなる。古今和歌集序「たとひ時移り事―・りたのしびかなしびゆきかふともこの歌のもじあるをや」。「唯一のチャンスも―・った」「一難―・ってまた一難」

⑤へだたる。離れる。

㋐距離がある。「京を―・ること10里」

㋑過去にさかのぼる。「今を―・る10年」

⑥(色が)あせる。また、(感覚・幻覚などが)消えうせる。なくなる。貫之集「雨ふれば色―・りやすき花桜うすき心を我が思はなくに」。源氏物語早蕨「面影―・らぬ人の御事をさへ思ひ出できこえ給ふに」。「痛みが―・る」

⑦(「世を―・る」の形で)亡くなる。死ぬ。源氏物語若菜上「うちつづき世を―・らむきざみ心苦しく」

⑧(サ変動詞の連用形に付いて)…してしまう。…してのける。「聴衆を魅了し―・る」「一笑に付し―・った」

⇒去る者は追わず

⇒去る者は日日に疎し

さ・る【去る・避る】

〔他五〕

自分の意思のままに遠ざけたり、譲ったり、拒んだりする意。

①遠ざける。はなす。蜻蛉日記中「なほしばし身を―・りなむと思ひたちて」。源氏物語桐壺「あながちにお前―・らずもてなさせ給ひし程に」

②さける。よける。古今和歌集春「道も―・りあへず花ぞ散りける」。古今和歌集雑「世の中に―・らぬ別れのなくもがな」。源氏物語玉鬘「和歌の髄脳いと所せく、病―・るべきこころ多かりしかば」

③譲歩する。ゆずる。源氏物語葵「ここにやは立たせ給はぬ。所―・り聞えむ」。源氏物語紅葉賀「やんごとなき御腹々のみこたちだにうへの御もてなしのこよなきに、煩はしがりて、いと殊に―・り聞え給へるを」

④離縁する。宇治拾遺物語4「もとの妻をば―・りつつ、わかくかたちよき女に思ひつきて」

⑤のぞく。すてさる。わらんべ草1「行水などして身の垢あかを―・つて」。「俗念を―・る」

⑥ことわる。こばむ。辞退する。允恭紀「今群臣の請ふこと事理ことわり灼然いやちこなり。何ぞ遂に謝さらむや」。大鏡為光「かの左衛門督はえなられじ。又そこに―・らればこと人こそはなるべかなれ」

⑦連歌・俳諧で、指合さしあいにならないよう句を隔てる。三湖抄「舟と舟、煙と烟、衣と衣いづれも七句―・るなり」

さ・る【曝る】

〔自下二〕

(古くは四段にも活用。霊異記下訓釈「曝、サリテ」)日光や雨風などにさらされて、色が変じて朽ちる。しゃる。散木奇歌集「かねてより思ふも悲し陸奥のたてふに骨の―・れむとすらむ」

さる【去る】

〔連体〕

過ぎ去った。「―10日の朝」↔来きたる

さる【然る】

〔連体〕

(サリの連体形)たしかにそれと定めぬ物事を指していう語。

①そのような。そんな。竹取物語「―わざする舟もなし」

②それ相応の。かなり立派な。宇治拾遺物語5「此度は―ていにして」

③ある。「―所に」「―人」

さる

〔助動〕

(室町時代から江戸時代にかけて用いられた。活用は四段型)四段・ナ変以外の動詞の連用形に付いて、軽い尊敬・親愛の意、または、転じて軽蔑の意を添える。狂言、武悪「天の網が来きさつた」。浄瑠璃、関取千両幟「出さらにや爰ここへ引きずり出す」→さい

ざる【笊】

①竹の薄片やプラスチックなどで編んで円くくぼんだ形に造った器。

②笊碁ざるごの略。

③笊蕎麦ざるそばの略。

④漏れの多いことのたとえ。「何度やっても―だ」

⇒笊で水汲む

ざ・る【戯る】

〔自下二〕

⇒ざれる(下一)

さる‐あいだ【然る間】‥アヒダ

そうしているうち。伊勢物語「―に思ひはいやまさりにまさる」

サルーン【saloon】

①ホテルなどの大広間。船や飛行機の客室。サロン。

②酒場。

③箱型自動車。セダン。

さる‐お【猿尾】‥ヲ

①(形が猿の尾に似ているところから)琵琶・三味線・三線の名所などころ。琵琶では「えんび」と読む。琵琶は鹿頸の裏面、三味線は鳩胸の裏面のふくらみをもった部分の称。三線では棹の先端部分を指す。

②堤防。

さる‐おがせ【猿麻桛】‥ヲガセ

地衣類の一種。地衣体は樹枝状で長さ3メートルに達する。主軸は基物から垂れ下がり、直角につきだした短枝をたくさんつける。断面は類円形、中心部に軸がある。北半球に広く分布し日本では針葉樹林帯に多い。乾して松蘿しょうらといい利尿剤とする。下苔さがりごけ。キツネノモトユイ。クモノアカ。倭名類聚鈔20「松蘿、和名万豆乃古介一云佐流乎加世」

よこわさるおがせ

サルカ【秦吉了】

(南方の語という)九官鳥きゅうかんちょう。

さる‐かい【猿飼】‥カヒ

猿まわし。

さる‐が・う【猿楽ふ・散楽ふ】サルガフ

〔自四〕

(「猿楽さるごう」を活用させた語)滑稽な動作をする。ふざける。枕草子140「男などのうち―・ひ、物よく言ふが来るを」

さるかえこうとう【猿替勾当】‥カヘ‥タウ

狂言。(→)「猿座頭」に同じ。

さる‐がえり【猿返り】‥ガヘリ

前後左右自在に身を転ずること。とんぼがえり。歌舞伎、お染久松色読販「縄に引付けられて―をする」

さる‐がく【猿楽・申楽】

(「散楽さんがく」の転訛という)

①平安時代の芸能。滑稽な物まねや言葉芸が中心で、相撲の節会や内侍所御神楽の夜などに演じた。後には一時の座興の滑稽な動作をも猿楽と呼んだ。広義には呪師じゅし・田楽でんがくなどをも含む。鎌倉時代に入って演劇化し、能と狂言となる。「さるごう」とも。

②能楽の旧称。

③猿楽を演ずる人。また、その一座。

⇒さるがく‐ざ【猿楽座】

⇒さるがく‐し【猿楽師】

⇒さるがく‐だいこ【猿楽太鼓】

⇒さるがく‐ほうし【猿楽法師】

さるがく‐ざ【猿楽座】

中世、猿楽師の結成した団体。多く寺社に属し、大和四座は有名。

⇒さる‐がく【猿楽・申楽】

さるがく‐し【猿楽師】

猿楽の演者。

⇒さる‐がく【猿楽・申楽】

さるがく‐だいこ【猿楽太鼓】

締太鼓しめだいこの一種。短い胴の両面に枠付きの革をあて、紐で胴に締めつけたもの。台にのせて上側の片面を両手の桴ばちで打つ。単に太鼓あるいは締太鼓と呼ぶことが多い。能楽のほか歌舞伎囃子や民俗芸能でも用いる。

⇒さる‐がく【猿楽・申楽】

さるがくだんぎ【申楽談儀】

世阿弥の芸談を子の観世元能が整理した聞書。1430年(永享2)成立。話題は能作・演出・演技・用具・演者など広範囲にわたり、具体例が多い点で重要。「世子ぜし六十以後申楽談儀」が正称。

→文献資料[申楽談儀]

さるがく‐ほうし【猿楽法師】‥ホフ‥

猿楽に従事する僧形の芸人。

⇒さる‐がく【猿楽・申楽】

さる‐かけ【猿懸】

肩車かたぐるまのこと。

さる‐がしこ・し【猿賢し】

〔形ク〕

わるがしこい。都鄙問答「―・き者は詫び人より礼銀を密々にうけとり」

さる‐かた【然る方】

然るべき方。そのむき。相応な方。源氏物語総角「―にをかしくしなして」

さるかに‐かっせん【猿蟹合戦】

昔話の一つ。成立は室町末期か。猿の柿の種と自分の握り飯とを交換した蟹は柿の種をまく。柿の木に実を結ぶと猿は親切ごかしに樹上に登って、熟したものは自分で食べ、渋柿を投下して蟹を殺す。蟹の子は悲しみ怒って、臼・杵・蜂・栗(卵)の助けで仇を討つという筋。

さる‐がみ【猿神】

猿を神あるいはその眷族けんぞくとして祀るもの。山王日吉ひえ神社のお使いと信ぜられ、広く山の神の姿とされている。

さる‐が‐もち【猿が餅】

猿が、片方の手で銭を渡し、もう一方の手で品物をうけとるように、「即座に」「右から左に」という意。一方から得たものを手うつしに他方に与えるようなことのたとえ。「猿の餅買うよう」ともいう。東海道中膝栗毛4「ひろふたとおもひし銭は―右からひだりの酒にとられた」

さる‐から【然るから】

〔接続〕

そうだから。徒然草「―さぞともうち語らはば」

さる‐かん【猿環】‥クワン

自在に回転する金物の環。釣具のよりもどしの装置の類。

さる‐ぎ【猿木】

(猿は馬の病気を防ぐという俗信から、厩うまやの守護神とするのでいう)厩で馬をつなぐ木。

サルキー【Saluki】

(アラビア語に由来、サルーキとも)イヌの一品種。グレーハウンドに似た体形で、肩高約60センチメートル。耳・尾は垂れる。色は白、茶など。体毛は滑らか。「エジプト王の犬」などと呼ばれ、7000年以上前のエジプトの墓碑に刻まれている。元来は狩猟犬、現在は愛玩用。

サルキー

サルカ【秦吉了】

(南方の語という)九官鳥きゅうかんちょう。

さる‐かい【猿飼】‥カヒ

猿まわし。

さる‐が・う【猿楽ふ・散楽ふ】サルガフ

〔自四〕

(「猿楽さるごう」を活用させた語)滑稽な動作をする。ふざける。枕草子140「男などのうち―・ひ、物よく言ふが来るを」

さるかえこうとう【猿替勾当】‥カヘ‥タウ

狂言。(→)「猿座頭」に同じ。

さる‐がえり【猿返り】‥ガヘリ

前後左右自在に身を転ずること。とんぼがえり。歌舞伎、お染久松色読販「縄に引付けられて―をする」

さる‐がく【猿楽・申楽】

(「散楽さんがく」の転訛という)

①平安時代の芸能。滑稽な物まねや言葉芸が中心で、相撲の節会や内侍所御神楽の夜などに演じた。後には一時の座興の滑稽な動作をも猿楽と呼んだ。広義には呪師じゅし・田楽でんがくなどをも含む。鎌倉時代に入って演劇化し、能と狂言となる。「さるごう」とも。

②能楽の旧称。

③猿楽を演ずる人。また、その一座。

⇒さるがく‐ざ【猿楽座】

⇒さるがく‐し【猿楽師】

⇒さるがく‐だいこ【猿楽太鼓】

⇒さるがく‐ほうし【猿楽法師】

さるがく‐ざ【猿楽座】

中世、猿楽師の結成した団体。多く寺社に属し、大和四座は有名。

⇒さる‐がく【猿楽・申楽】

さるがく‐し【猿楽師】

猿楽の演者。

⇒さる‐がく【猿楽・申楽】

さるがく‐だいこ【猿楽太鼓】

締太鼓しめだいこの一種。短い胴の両面に枠付きの革をあて、紐で胴に締めつけたもの。台にのせて上側の片面を両手の桴ばちで打つ。単に太鼓あるいは締太鼓と呼ぶことが多い。能楽のほか歌舞伎囃子や民俗芸能でも用いる。

⇒さる‐がく【猿楽・申楽】

さるがくだんぎ【申楽談儀】

世阿弥の芸談を子の観世元能が整理した聞書。1430年(永享2)成立。話題は能作・演出・演技・用具・演者など広範囲にわたり、具体例が多い点で重要。「世子ぜし六十以後申楽談儀」が正称。

→文献資料[申楽談儀]

さるがく‐ほうし【猿楽法師】‥ホフ‥

猿楽に従事する僧形の芸人。

⇒さる‐がく【猿楽・申楽】

さる‐かけ【猿懸】

肩車かたぐるまのこと。

さる‐がしこ・し【猿賢し】

〔形ク〕

わるがしこい。都鄙問答「―・き者は詫び人より礼銀を密々にうけとり」

さる‐かた【然る方】

然るべき方。そのむき。相応な方。源氏物語総角「―にをかしくしなして」

さるかに‐かっせん【猿蟹合戦】

昔話の一つ。成立は室町末期か。猿の柿の種と自分の握り飯とを交換した蟹は柿の種をまく。柿の木に実を結ぶと猿は親切ごかしに樹上に登って、熟したものは自分で食べ、渋柿を投下して蟹を殺す。蟹の子は悲しみ怒って、臼・杵・蜂・栗(卵)の助けで仇を討つという筋。

さる‐がみ【猿神】

猿を神あるいはその眷族けんぞくとして祀るもの。山王日吉ひえ神社のお使いと信ぜられ、広く山の神の姿とされている。

さる‐が‐もち【猿が餅】

猿が、片方の手で銭を渡し、もう一方の手で品物をうけとるように、「即座に」「右から左に」という意。一方から得たものを手うつしに他方に与えるようなことのたとえ。「猿の餅買うよう」ともいう。東海道中膝栗毛4「ひろふたとおもひし銭は―右からひだりの酒にとられた」

さる‐から【然るから】

〔接続〕

そうだから。徒然草「―さぞともうち語らはば」

さる‐かん【猿環】‥クワン

自在に回転する金物の環。釣具のよりもどしの装置の類。

さる‐ぎ【猿木】

(猿は馬の病気を防ぐという俗信から、厩うまやの守護神とするのでいう)厩で馬をつなぐ木。

サルキー【Saluki】

(アラビア語に由来、サルーキとも)イヌの一品種。グレーハウンドに似た体形で、肩高約60センチメートル。耳・尾は垂れる。色は白、茶など。体毛は滑らか。「エジプト王の犬」などと呼ばれ、7000年以上前のエジプトの墓碑に刻まれている。元来は狩猟犬、現在は愛玩用。

サルキー

さる・く

〔自五〕

(九州地方で)歩く。

さる‐ぐつわ【猿轡】

声を立てさせないように口にかませて後頭部にくくりつけるもの。手拭てぬぐいなどを用いる。「―をかませる」

さる‐ぐま【猿隈】

歌舞伎の隈取くまどり。紅べにで額から眼のまわりを彩り、額には横に3本の筋を引き、猿の顔を表すもの。曾我狂言の朝比奈などに用いる。

さるけ

(青森県津軽地方で)泥炭。秋田地方では「ねっこ」、越後では「やちわた」、信濃では「やちまぐそ」という。

さる‐げ【猿毛】

馬の毛色で、鼠色のもの。鼠毛。〈日葡辞書〉

さる‐こ【猿子】

①綿入れの袖なし羽織。子供などの着るもの。

②(→)仮子かりこに同じ。さっこ。

さる‐こ【猿籠】

(→)「もっこ」に同じ。宇治拾遺物語12「―に長き縄をつけておろすべし」

ざる‐ご【笊碁】

(笊造りの碁笥ごけに土製の白石・黒石を用いることから、また、笊の目のあらいようにあらい碁という意から)囲碁のへたなこと。また、その人。

サルコイドーシス【sarcoidosis】

肉芽腫性病変をおこす全身性疾患。20歳代前半に好発し、リンパ節・肺・皮膚・眼などをおかす。原因は不明。

さる‐ごう【猿楽・散楽】‥ガウ

(サルガクの音便)

①⇒さるがく。宇津保物語国譲下「―せぬはなし」

②滑稽なさまをすること。おどけ。たわむれ。枕草子143「口をひき垂れて…―しかくるに」

⇒さるごう‐がま・し【猿楽がまし】

⇒さるごう‐ごと【猿楽言】

さるごう‐がま・し【猿楽がまし】‥ガウ‥

〔形シク〕

滑稽じみている。源氏物語少女「―・しくわびしげに人わるげなるなど」

⇒さる‐ごう【猿楽・散楽】

さるごう‐ごと【猿楽言】‥ガウ‥

たわむれたものいい。おどけぐち。枕草子184「これはいますこしはなやぎ、―などし給ふを」

⇒さる‐ごう【猿楽・散楽】

サルコウ‐ジャンプ【Salchow jump】

(スウェーデンのウルリッヒ=サルコウ(Ulrich S.1877〜1949)が考案したところから)フィギュア‐スケートのジャンプの一つ。後進しながら空中で1回転して、踏切り足の反対の足で着氷する。

さる‐こと【然る事】

①さようなこと。そのようなこと。平家物語7「げに―あり。いざや参らん」

②しかるべきこと。もっともなこと。源氏物語帚木「―とはおぼすべかめり」

③いうまでもないこと。もちろんのこと。紫式部日記「裳、からぎぬの縫物をば―にて」

ざる‐ころがし【笊転がし】

関東地方で、出棺直後、棺を置いてあった所から土間まで笊を転がし、その跡を箒で掃くこと。笊の目の威力で死霊を退散させるという。

サルゴン【Sargon】

①バビロニアのアッカド王国の創建者。アッカドのサルゴン。(在位前2340頃〜前2284頃)

②(2世)アッシリア帝国極盛期の王。サルゴン朝の始祖とされる。都を今のホルサバードに定めた。(在位前721〜前705)

サルサ【salsa スペイン】

(ソースの意)ラテン音楽の一種。キューバやプエルト‐リコの音楽をもとに、1970年ごろニューヨークの中南米系の音楽家が作り出した。

サルサ【撒爾沙・撒児沙】

(zarzaparrilla スペイン)ユリ科サルトリイバラ属の落葉低木。原産は熱帯アメリカ。茎は蔓性で剛く、葉は長心臓形で膜質。基部に巻鬚まきひげがある。花は淡緑色で、のち丸い液果を結ぶ。根はサルサ根と呼び、利尿・発汗・梅毒ばいどく・皮膚病の治療薬とする。サルサパリルラ。

さる‐ざけ【猿酒】

猿が木のうろまたは岩石のくぼみなどに貯えておいた木の実が、自然に発酵して酒に似た味となったもの。ましらざけ。〈[季]秋〉。(俚言集覧)

さるざとう【猿座頭】

狂言。座頭が花見に出て妻の挙動をあやしみ、綱で自分の帯に結び付ける。猿曳さるひきが妻と猿とを結び替えて妻をつれて逃げる。花見座頭。猿替勾当。

さるさわ‐の‐いけ【猿沢池】‥サハ‥

奈良市興福寺南門の前、三条通を隔てて崖下にある池。周囲約340メートル。インドの獼猴びこう池を模したものという。大和物語・枕草子などに見える。

猿沢池

撮影:的場 啓

さる・く

〔自五〕

(九州地方で)歩く。

さる‐ぐつわ【猿轡】

声を立てさせないように口にかませて後頭部にくくりつけるもの。手拭てぬぐいなどを用いる。「―をかませる」

さる‐ぐま【猿隈】

歌舞伎の隈取くまどり。紅べにで額から眼のまわりを彩り、額には横に3本の筋を引き、猿の顔を表すもの。曾我狂言の朝比奈などに用いる。

さるけ

(青森県津軽地方で)泥炭。秋田地方では「ねっこ」、越後では「やちわた」、信濃では「やちまぐそ」という。

さる‐げ【猿毛】

馬の毛色で、鼠色のもの。鼠毛。〈日葡辞書〉

さる‐こ【猿子】

①綿入れの袖なし羽織。子供などの着るもの。

②(→)仮子かりこに同じ。さっこ。

さる‐こ【猿籠】

(→)「もっこ」に同じ。宇治拾遺物語12「―に長き縄をつけておろすべし」

ざる‐ご【笊碁】

(笊造りの碁笥ごけに土製の白石・黒石を用いることから、また、笊の目のあらいようにあらい碁という意から)囲碁のへたなこと。また、その人。

サルコイドーシス【sarcoidosis】

肉芽腫性病変をおこす全身性疾患。20歳代前半に好発し、リンパ節・肺・皮膚・眼などをおかす。原因は不明。

さる‐ごう【猿楽・散楽】‥ガウ

(サルガクの音便)

①⇒さるがく。宇津保物語国譲下「―せぬはなし」

②滑稽なさまをすること。おどけ。たわむれ。枕草子143「口をひき垂れて…―しかくるに」

⇒さるごう‐がま・し【猿楽がまし】

⇒さるごう‐ごと【猿楽言】

さるごう‐がま・し【猿楽がまし】‥ガウ‥

〔形シク〕

滑稽じみている。源氏物語少女「―・しくわびしげに人わるげなるなど」

⇒さる‐ごう【猿楽・散楽】

さるごう‐ごと【猿楽言】‥ガウ‥

たわむれたものいい。おどけぐち。枕草子184「これはいますこしはなやぎ、―などし給ふを」

⇒さる‐ごう【猿楽・散楽】

サルコウ‐ジャンプ【Salchow jump】

(スウェーデンのウルリッヒ=サルコウ(Ulrich S.1877〜1949)が考案したところから)フィギュア‐スケートのジャンプの一つ。後進しながら空中で1回転して、踏切り足の反対の足で着氷する。

さる‐こと【然る事】

①さようなこと。そのようなこと。平家物語7「げに―あり。いざや参らん」

②しかるべきこと。もっともなこと。源氏物語帚木「―とはおぼすべかめり」

③いうまでもないこと。もちろんのこと。紫式部日記「裳、からぎぬの縫物をば―にて」

ざる‐ころがし【笊転がし】

関東地方で、出棺直後、棺を置いてあった所から土間まで笊を転がし、その跡を箒で掃くこと。笊の目の威力で死霊を退散させるという。

サルゴン【Sargon】

①バビロニアのアッカド王国の創建者。アッカドのサルゴン。(在位前2340頃〜前2284頃)

②(2世)アッシリア帝国極盛期の王。サルゴン朝の始祖とされる。都を今のホルサバードに定めた。(在位前721〜前705)

サルサ【salsa スペイン】

(ソースの意)ラテン音楽の一種。キューバやプエルト‐リコの音楽をもとに、1970年ごろニューヨークの中南米系の音楽家が作り出した。

サルサ【撒爾沙・撒児沙】

(zarzaparrilla スペイン)ユリ科サルトリイバラ属の落葉低木。原産は熱帯アメリカ。茎は蔓性で剛く、葉は長心臓形で膜質。基部に巻鬚まきひげがある。花は淡緑色で、のち丸い液果を結ぶ。根はサルサ根と呼び、利尿・発汗・梅毒ばいどく・皮膚病の治療薬とする。サルサパリルラ。

さる‐ざけ【猿酒】

猿が木のうろまたは岩石のくぼみなどに貯えておいた木の実が、自然に発酵して酒に似た味となったもの。ましらざけ。〈[季]秋〉。(俚言集覧)

さるざとう【猿座頭】

狂言。座頭が花見に出て妻の挙動をあやしみ、綱で自分の帯に結び付ける。猿曳さるひきが妻と猿とを結び替えて妻をつれて逃げる。花見座頭。猿替勾当。

さるさわ‐の‐いけ【猿沢池】‥サハ‥

奈良市興福寺南門の前、三条通を隔てて崖下にある池。周囲約340メートル。インドの獼猴びこう池を模したものという。大和物語・枕草子などに見える。

猿沢池

撮影:的場 啓

さる‐しばい【猿芝居】‥ヰ

①猿に衣裳・鬘かつらなどを付けて芝居のまねを演じさせる見世物。

猿芝居

さる‐しばい【猿芝居】‥ヰ

①猿に衣裳・鬘かつらなどを付けて芝居のまねを演じさせる見世物。

猿芝居

②すぐ見すかされるような浅はかなたくらみ。

さる‐しばり【猿縛り】

猿をしばるように手足を一緒にぐるぐる巻きに縛ること。浄瑠璃、佐藤忠信廿日正月「―といふものに七重八重に縛り上げ」

サルスエラ【zarzuela スペイン】

スペイン伝統の小規模の歌劇。17世紀前半、スペイン王の離宮サルスエラ館での催しに始まる。

サルスティウス【Gaius Sallustius Crispus】

古代ローマの歴史家・政治家。カエサルと親交を結び、一時ヌミディアを統治。著「ユグルタ戦記」「カティリナ陰謀事件」など。(前86〜前35頃)

さる‐すべり【猿辷り】

囲碁で、辺の第2線から第1線へ桂馬けいまにすべりこみ、相手の地じを減らすこと。→桂馬2

さる‐すべり【猿滑り・百日紅・紫薇】

(幹の皮が滑らかなので猿もすべるの意)

①ミソハギ科の落葉高木。中国南部の原産。幹は高さ数メートル。平滑でこぶが多く、淡褐色。葉は楕円形で四稜のある枝に対生。夏から秋に紅色または白色の小花が群がり咲く。日本で庭木として古くから栽培。材は緻密で細工用。ヒャクジツコウ。サルナメリ。〈[季]夏〉。毛吹草6「山王の山の紅葉や―」(道寿)

サルスベリ(花)

撮影:関戸 勇

②すぐ見すかされるような浅はかなたくらみ。

さる‐しばり【猿縛り】

猿をしばるように手足を一緒にぐるぐる巻きに縛ること。浄瑠璃、佐藤忠信廿日正月「―といふものに七重八重に縛り上げ」

サルスエラ【zarzuela スペイン】

スペイン伝統の小規模の歌劇。17世紀前半、スペイン王の離宮サルスエラ館での催しに始まる。

サルスティウス【Gaius Sallustius Crispus】

古代ローマの歴史家・政治家。カエサルと親交を結び、一時ヌミディアを統治。著「ユグルタ戦記」「カティリナ陰謀事件」など。(前86〜前35頃)

さる‐すべり【猿辷り】

囲碁で、辺の第2線から第1線へ桂馬けいまにすべりこみ、相手の地じを減らすこと。→桂馬2

さる‐すべり【猿滑り・百日紅・紫薇】

(幹の皮が滑らかなので猿もすべるの意)

①ミソハギ科の落葉高木。中国南部の原産。幹は高さ数メートル。平滑でこぶが多く、淡褐色。葉は楕円形で四稜のある枝に対生。夏から秋に紅色または白色の小花が群がり咲く。日本で庭木として古くから栽培。材は緻密で細工用。ヒャクジツコウ。サルナメリ。〈[季]夏〉。毛吹草6「山王の山の紅葉や―」(道寿)

サルスベリ(花)

撮影:関戸 勇

②ヒメシャラの別称。

サルゼ

江戸時代に舶来した毛織物の一種。サージかという。浄瑠璃、博多小女郎波枕「各々―・羅紗・すためん…下着・上着も渡り物」

ざる‐そば【笊蕎麦】

笊や簀すの子に盛ったそば。盛蕎麦と区別して、明治以後、上に焼海苔を細かくしてかける。ざる。

サルダーナ【sardana スペイン】

スペイン、カタルニア地方の伝統的民俗舞踊。また、その舞曲。

さるたひこ【猿田彦】

(古くはサルダビコ)日本神話で、瓊瓊杵尊ににぎのみこと降臨の際、先頭に立って道案内し、のち伊勢国五十鈴いすず川上に鎮座したという神。容貌魁偉で鼻長7咫あた、身長7尺余と伝える。俳優・衢ちまたの神ともいう。中世に至り、庚申の日にこの神を祀り、また、道祖神と結びつけた。

サルタン【sultan】

⇒スルタン

さる‐ぢえ【猿知恵】‥ヱ

こざかしい知恵。浅はかな知恵。「―を働かせる」

さる‐つかい【猿遣い】‥ツカヒ

(→)「猿まわし」に同じ。

さる‐つなぎ【猿繋ぎ】

①戸・扉などのあおりどめ。

②うしろ手に縛り、木などへつなぐこと。浄瑠璃、神霊矢口渡「判官が、ぐつとしめ上げ―」

ザルツブルク【Salzburg】

オーストリア中部、ドイツとの国境近くの都市。同名の州の州都。中世の城や教会が多い歴史地区は世界遺産。モーツァルトの生地。毎年の音楽祭は有名。人口14万5千(2001)。

ザルツブルク(1)

提供:NHK

②ヒメシャラの別称。

サルゼ

江戸時代に舶来した毛織物の一種。サージかという。浄瑠璃、博多小女郎波枕「各々―・羅紗・すためん…下着・上着も渡り物」

ざる‐そば【笊蕎麦】

笊や簀すの子に盛ったそば。盛蕎麦と区別して、明治以後、上に焼海苔を細かくしてかける。ざる。

サルダーナ【sardana スペイン】

スペイン、カタルニア地方の伝統的民俗舞踊。また、その舞曲。

さるたひこ【猿田彦】

(古くはサルダビコ)日本神話で、瓊瓊杵尊ににぎのみこと降臨の際、先頭に立って道案内し、のち伊勢国五十鈴いすず川上に鎮座したという神。容貌魁偉で鼻長7咫あた、身長7尺余と伝える。俳優・衢ちまたの神ともいう。中世に至り、庚申の日にこの神を祀り、また、道祖神と結びつけた。

サルタン【sultan】

⇒スルタン

さる‐ぢえ【猿知恵】‥ヱ

こざかしい知恵。浅はかな知恵。「―を働かせる」

さる‐つかい【猿遣い】‥ツカヒ

(→)「猿まわし」に同じ。

さる‐つなぎ【猿繋ぎ】

①戸・扉などのあおりどめ。

②うしろ手に縛り、木などへつなぐこと。浄瑠璃、神霊矢口渡「判官が、ぐつとしめ上げ―」

ザルツブルク【Salzburg】

オーストリア中部、ドイツとの国境近くの都市。同名の州の州都。中世の城や教会が多い歴史地区は世界遺産。モーツァルトの生地。毎年の音楽祭は有名。人口14万5千(2001)。

ザルツブルク(1)

提供:NHK

ザルツブルク(2)

提供:JTBフォト

ザルツブルク(2)

提供:JTBフォト

ザルツブルク

提供:NHK

ザルツマン【Christian Gotthilf Salzmann】

ドイツの教育家。児童の自発性、工作実験、自然の影響、体育を重視、1784年汎愛学校を創立。著「蟹の小本」「蟻の小本」など。(1744〜1811)

サルディニア【Sardinia】

サルデーニャの英語名。

サルデーニャ【Sardegna】

地中海の西部、コルシカ島の南にある、シチリア島に次ぐ地中海第2の大島。イタリア領。属島を合して面積2万4000平方キロメートル。人口164万8千(2004)。葡萄酒・コルク・鉱産物などを産。中心都市はカリアリ。英語名サルディニア。

⇒サルデーニャ‐おうこく【サルデーニャ王国】

サルデーニャ‐おうこく【サルデーニャ王国】‥ワウ‥

イタリア北部の王国。1720年成立。1849年に国王に即位したヴィットリオ=エマヌエレ2世のもとで、首相カヴールの近代化政策を背景にしてイタリア統一を達成。サルディニア王国。

⇒サルデーニャ【Sardegna】

サルデス【Sardes】

小アジアの古代都市。リディア王国の首都。紀元前6世紀、クロイソス王の時栄えた。今のトルコ西部のイズミル近辺。サルディス。

ザルツブルク

提供:NHK

ザルツマン【Christian Gotthilf Salzmann】

ドイツの教育家。児童の自発性、工作実験、自然の影響、体育を重視、1784年汎愛学校を創立。著「蟹の小本」「蟻の小本」など。(1744〜1811)

サルディニア【Sardinia】

サルデーニャの英語名。

サルデーニャ【Sardegna】

地中海の西部、コルシカ島の南にある、シチリア島に次ぐ地中海第2の大島。イタリア領。属島を合して面積2万4000平方キロメートル。人口164万8千(2004)。葡萄酒・コルク・鉱産物などを産。中心都市はカリアリ。英語名サルディニア。

⇒サルデーニャ‐おうこく【サルデーニャ王国】

サルデーニャ‐おうこく【サルデーニャ王国】‥ワウ‥

イタリア北部の王国。1720年成立。1849年に国王に即位したヴィットリオ=エマヌエレ2世のもとで、首相カヴールの近代化政策を背景にしてイタリア統一を達成。サルディニア王国。

⇒サルデーニャ【Sardegna】

サルデス【Sardes】

小アジアの古代都市。リディア王国の首都。紀元前6世紀、クロイソス王の時栄えた。今のトルコ西部のイズミル近辺。サルディス。

サラミ【salami イタリア】

にんにくで味つけした塩味の強いイタリア風ドライ‐ソーセージ。

サラミス【Salamis】

ギリシア南部、アッティカ地方西方海上にある小島。前480年、この近海で、ギリシア艦隊がペルシア艦隊を破った。

ざら‐め【粗目】

①粗目糖の略。

②粗目雪の略。

⇒ざらめ‐とう【粗目糖】

⇒ざらめ‐ゆき【粗目雪】

さら‐めか・す

〔他四〕

さらさらと音を立てさせる。宇治拾遺物語2「又、同じ湯に入れて―・し沸かすに」

さら‐め・く

〔自四〕

さらさら音がする。ざあっという音がする。とどろく。今昔物語集10「世界―・きののしりあひたり」

ざら‐め・く

〔自四〕

①ざわざわと音が立つ。好色二代男「娼うば、貝添、中居、こしもと―・き」

②手ざわりがあらく感ずる。ざらつく。近世説美少年録「さらさらと大いたく―・く物ありて」

ざらめ‐とう【粗目糖】‥タウ

結晶のあらい砂糖。ざらめ。

⇒ざら‐め【粗目】

ざらめ‐ゆき【粗目雪】

春季、日中とけた積雪が日没後再び凍結し、それを繰り返してできる、ざらめ糖状の積雪。ざらめ。

⇒ざら‐め【粗目】

さら‐やしき【皿屋敷】

怪異伝説。主人の秘蔵の皿を1枚割ったために惨殺され、井戸へ投げ込まれたお菊の亡霊が皿を数えるというもの。元禄期頃から広まった伝説といい、江戸・播州姫路をはじめ、各地に流布。浄瑠璃「播州皿屋敷」、河竹黙阿弥の「新皿屋敷月雨暈つきのあまがさ」、岡本綺堂の「番町皿屋敷」などに劇化。

さら‐ゆ【更湯・新湯】

わかしたままで、まだ入浴者のない風呂。また、その湯。あらゆ。しんゆ。浄瑠璃、絵本太功記「年寄に―は毒」

さらり

①ものがすれて、軽く音を立てるさま。源平盛衰記34「征矢そや一筋抜き出して、―、―と爪つまやりて」

②物事がすばやく流れるように行われるさま。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「給銀は金百両。―と手を打つた」。「―と身をかわす」

③きれいさっぱり。残らず。狂言、入間川「その入間様をこの川へ―と流いて」。「―と忘れる」

④粘り気や湿り気がなく表面がさわやかに乾いているさま。「―とした髪」「この油は―としている」

⑤こだわりや気負いがなく淡泊に物事を行うさま。傾城禁短気「一座は―として、床でしめやかに話したがる大臣もあり」。「―と平気で嘘をつく」

ざらり

①なめらかでないものがすれあう音。ざらざら。謡曲、蘆刈「雨の蘆べも乱るる片男波、あなたへ―こなたへ―」

②なめらかでないさま。「―とした手ざわり」

③あとを残さぬさま。すっかり。みんな。さらり。狂言、伊文字「めいめい―。―や―梅はほろりと落つれども」

サラリー【salary】

俸給。給料。

⇒サラリー‐マン【salaried man】

⇒サラリー‐マン‐きんゆう【サラリーマン金融】

サラリー‐マン【salaried man】

俸給生活者。給料生活者。月給取り。

⇒サラリー【salary】

サラリー‐マン‐きんゆう【サラリーマン金融】

消費者金融の一種。主としてサラリーマン・主婦・学生を対象とする無担保の小口融資で、金利は高い。サラ金。

⇒サラリー【salary】

さら‐リベット【皿リベット】

(flush-head rivet)頭部が皿形のリベット。用途は皿ボルトに同じ。皿鋲。沈鋲しずみびょう。

さら‐りん【娑羅林】

(シャラリンとも)

①沙羅樹の林。栄華物語鶴林「かの―の涅槃ねはんのほど」

②今様いまようの曲節の一種。法文の歌をしめやかな曲節でうたうもの。

さられん‐ぼう【去られん坊】‥バウ

夫に去られた女。離縁された妻。東海道名所記「もし蘆高明神より―のもどり神かと問へば」

サラワク【Sarawak】

マレーシア東部、ボルネオ(カリマンタン)島北西岸の州。もとイギリスの保護領・直轄領で、1963年マレーシアの一部となる。

サラン【Saran】

合成樹脂の一種。塩化ビニリデンと少量の塩化ビニルとの共重合体。耐薬品性が大。吸湿性小。自動車の内装、漁網、食品包装用フィルムに用いる。商標名。

さらん‐には【然らんには】

そうであるならば。それなら。平家物語4「―力なしとてその後沙汰もなかりしを」

サランパア

(sarampan, serampan, sarampangなどと表記されているが、本来マレー語か)ほうっておくこと。滑稽本、滑稽富士詣「べんべんと―にもしておかれず」

サランボー【Salammbô】

フローベールの歴史小説。1862年作。ポエニ戦争の史実に取材、反軍の猛将リビア人のマトーと総帥ハミルカルの娘サランボーとの悲恋を描く。

さり【舎利】

〔仏〕

⇒しゃり。枕草子151「雁の子、―の壺」

さ・り【然り】

〔自ラ変〕

(サアリの約)上を受けて「そうである」「その通りである」の意を表す。源氏物語夕顔「―・らばいと嬉しくなむ侍るべき」。宇治拾遺物語1「―・りけり―・りけり。物ないひそ」

さり

強意の助詞シに動詞アリの付いたシアリの約。万葉集20「大君の御言みことにされば」

ざ‐り【砂利】

砂まじりの小石。じゃり。松の葉2「―取る池」

ざり

係助詞ゾに動詞アリの付いたゾアリの約。土佐日記「天の川出づるみなとは海に―ける」

ざり

〔助動〕

(打消の助動詞ズに動詞アリの付いたズアリの約。[活用]ざら/ざり/○/ざる/ざれ/ざれ)打消の意を表す。伊勢物語「え聞かざりけり」

さり‐あえ‐ず【避り敢へず】‥アヘ‥

さけられない。古今和歌集春「梓弓あずさゆみ春の山辺をこえくれば道も―花ぞ散りける」

サリー【sari ヒンディー】

インドで、主としてヒンドゥー教徒の女性が腰から肩に巻きつけて着る長い一枚布の服。

サリヴァン【Arthur Seymour Sullivan】

イギリスの作曲家。オペラ「ミカド」などで知られる。(1842〜1900)

サリヴァン【Harry Stack Sullivan】

アメリカの精神医学者。アイルランド系。精神医学を対人関係論として構想した先駆者。精神医学と社会学・人類学の交差を企てる。著「現代精神医学の概念」など。(1892〜1949)

サリエリ【Antonio Salieri】

イタリアの作曲家。オペラで成功しウィーンの宮廷楽長となる。ベートーヴェン・シューベルトら多くの後進を教育。モーツァルト毒殺説は根拠のない伝説。(1750〜1825)

さり‐がた・し【避り難し・去り難し】

〔形ク〕

①避けにくい。捨てさりがたい。よんどころない。源氏物語夢浮橋「―・きほだしに覚え侍りて」

②離れにくい。別れがたい。とりかへばや「またなく―・きものに思ひ聞え給へり」

ざり‐がに【蝲蛄】

(後方にしざる性質があるからいう)ザリガニ科のエビ。体長7センチメートル内外。体は赤みを帯びた暗緑色で、殻表は平滑。北海道・青森・岩手・秋田の川や池に生息。日本特産の天然記念物。外来種のアメリカ‐ザリガニと区別するため、ニホン‐ザリガニと呼ばれることが多い。→アメリカザリガニ

ざりがに

サラミ【salami イタリア】

にんにくで味つけした塩味の強いイタリア風ドライ‐ソーセージ。

サラミス【Salamis】

ギリシア南部、アッティカ地方西方海上にある小島。前480年、この近海で、ギリシア艦隊がペルシア艦隊を破った。

ざら‐め【粗目】

①粗目糖の略。

②粗目雪の略。

⇒ざらめ‐とう【粗目糖】

⇒ざらめ‐ゆき【粗目雪】

さら‐めか・す

〔他四〕

さらさらと音を立てさせる。宇治拾遺物語2「又、同じ湯に入れて―・し沸かすに」

さら‐め・く

〔自四〕

さらさら音がする。ざあっという音がする。とどろく。今昔物語集10「世界―・きののしりあひたり」

ざら‐め・く

〔自四〕

①ざわざわと音が立つ。好色二代男「娼うば、貝添、中居、こしもと―・き」

②手ざわりがあらく感ずる。ざらつく。近世説美少年録「さらさらと大いたく―・く物ありて」

ざらめ‐とう【粗目糖】‥タウ

結晶のあらい砂糖。ざらめ。

⇒ざら‐め【粗目】

ざらめ‐ゆき【粗目雪】

春季、日中とけた積雪が日没後再び凍結し、それを繰り返してできる、ざらめ糖状の積雪。ざらめ。

⇒ざら‐め【粗目】

さら‐やしき【皿屋敷】

怪異伝説。主人の秘蔵の皿を1枚割ったために惨殺され、井戸へ投げ込まれたお菊の亡霊が皿を数えるというもの。元禄期頃から広まった伝説といい、江戸・播州姫路をはじめ、各地に流布。浄瑠璃「播州皿屋敷」、河竹黙阿弥の「新皿屋敷月雨暈つきのあまがさ」、岡本綺堂の「番町皿屋敷」などに劇化。

さら‐ゆ【更湯・新湯】

わかしたままで、まだ入浴者のない風呂。また、その湯。あらゆ。しんゆ。浄瑠璃、絵本太功記「年寄に―は毒」

さらり

①ものがすれて、軽く音を立てるさま。源平盛衰記34「征矢そや一筋抜き出して、―、―と爪つまやりて」

②物事がすばやく流れるように行われるさま。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「給銀は金百両。―と手を打つた」。「―と身をかわす」

③きれいさっぱり。残らず。狂言、入間川「その入間様をこの川へ―と流いて」。「―と忘れる」

④粘り気や湿り気がなく表面がさわやかに乾いているさま。「―とした髪」「この油は―としている」

⑤こだわりや気負いがなく淡泊に物事を行うさま。傾城禁短気「一座は―として、床でしめやかに話したがる大臣もあり」。「―と平気で嘘をつく」

ざらり

①なめらかでないものがすれあう音。ざらざら。謡曲、蘆刈「雨の蘆べも乱るる片男波、あなたへ―こなたへ―」

②なめらかでないさま。「―とした手ざわり」

③あとを残さぬさま。すっかり。みんな。さらり。狂言、伊文字「めいめい―。―や―梅はほろりと落つれども」

サラリー【salary】

俸給。給料。

⇒サラリー‐マン【salaried man】

⇒サラリー‐マン‐きんゆう【サラリーマン金融】

サラリー‐マン【salaried man】

俸給生活者。給料生活者。月給取り。

⇒サラリー【salary】

サラリー‐マン‐きんゆう【サラリーマン金融】

消費者金融の一種。主としてサラリーマン・主婦・学生を対象とする無担保の小口融資で、金利は高い。サラ金。

⇒サラリー【salary】

さら‐リベット【皿リベット】

(flush-head rivet)頭部が皿形のリベット。用途は皿ボルトに同じ。皿鋲。沈鋲しずみびょう。

さら‐りん【娑羅林】

(シャラリンとも)

①沙羅樹の林。栄華物語鶴林「かの―の涅槃ねはんのほど」

②今様いまようの曲節の一種。法文の歌をしめやかな曲節でうたうもの。

さられん‐ぼう【去られん坊】‥バウ

夫に去られた女。離縁された妻。東海道名所記「もし蘆高明神より―のもどり神かと問へば」

サラワク【Sarawak】

マレーシア東部、ボルネオ(カリマンタン)島北西岸の州。もとイギリスの保護領・直轄領で、1963年マレーシアの一部となる。

サラン【Saran】

合成樹脂の一種。塩化ビニリデンと少量の塩化ビニルとの共重合体。耐薬品性が大。吸湿性小。自動車の内装、漁網、食品包装用フィルムに用いる。商標名。

さらん‐には【然らんには】

そうであるならば。それなら。平家物語4「―力なしとてその後沙汰もなかりしを」

サランパア

(sarampan, serampan, sarampangなどと表記されているが、本来マレー語か)ほうっておくこと。滑稽本、滑稽富士詣「べんべんと―にもしておかれず」

サランボー【Salammbô】

フローベールの歴史小説。1862年作。ポエニ戦争の史実に取材、反軍の猛将リビア人のマトーと総帥ハミルカルの娘サランボーとの悲恋を描く。

さり【舎利】

〔仏〕

⇒しゃり。枕草子151「雁の子、―の壺」

さ・り【然り】

〔自ラ変〕

(サアリの約)上を受けて「そうである」「その通りである」の意を表す。源氏物語夕顔「―・らばいと嬉しくなむ侍るべき」。宇治拾遺物語1「―・りけり―・りけり。物ないひそ」

さり

強意の助詞シに動詞アリの付いたシアリの約。万葉集20「大君の御言みことにされば」

ざ‐り【砂利】

砂まじりの小石。じゃり。松の葉2「―取る池」

ざり

係助詞ゾに動詞アリの付いたゾアリの約。土佐日記「天の川出づるみなとは海に―ける」

ざり

〔助動〕

(打消の助動詞ズに動詞アリの付いたズアリの約。[活用]ざら/ざり/○/ざる/ざれ/ざれ)打消の意を表す。伊勢物語「え聞かざりけり」

さり‐あえ‐ず【避り敢へず】‥アヘ‥

さけられない。古今和歌集春「梓弓あずさゆみ春の山辺をこえくれば道も―花ぞ散りける」

サリー【sari ヒンディー】

インドで、主としてヒンドゥー教徒の女性が腰から肩に巻きつけて着る長い一枚布の服。

サリヴァン【Arthur Seymour Sullivan】

イギリスの作曲家。オペラ「ミカド」などで知られる。(1842〜1900)

サリヴァン【Harry Stack Sullivan】

アメリカの精神医学者。アイルランド系。精神医学を対人関係論として構想した先駆者。精神医学と社会学・人類学の交差を企てる。著「現代精神医学の概念」など。(1892〜1949)

サリエリ【Antonio Salieri】

イタリアの作曲家。オペラで成功しウィーンの宮廷楽長となる。ベートーヴェン・シューベルトら多くの後進を教育。モーツァルト毒殺説は根拠のない伝説。(1750〜1825)

さり‐がた・し【避り難し・去り難し】

〔形ク〕

①避けにくい。捨てさりがたい。よんどころない。源氏物語夢浮橋「―・きほだしに覚え侍りて」

②離れにくい。別れがたい。とりかへばや「またなく―・きものに思ひ聞え給へり」

ざり‐がに【蝲蛄】

(後方にしざる性質があるからいう)ザリガニ科のエビ。体長7センチメートル内外。体は赤みを帯びた暗緑色で、殻表は平滑。北海道・青森・岩手・秋田の川や池に生息。日本特産の天然記念物。外来種のアメリカ‐ザリガニと区別するため、ニホン‐ザリガニと呼ばれることが多い。→アメリカザリガニ

ざりがに

ザリガニ

提供:東京動物園協会

ザリガニ

提供:東京動物園協会

さり‐きらい【去嫌】‥キラヒ

①連歌・俳諧の禁制の一つ。単調を嫌い変化を貴ぶところから、同季・同字や類似した詞などを続けてまたは近くに用いないこと。指合さしあいになるものを避けること。嫌物きらいもの。

②すききらい。えりごのみ。甲陽軍鑑7「道具なんどに―の仕置してもいかがと思ふが」

さり‐げ【然りげ】

そのような様子。

⇒さりげ‐な・い【然りげ無い】

⇒さりげ‐に【然りげに】

さりげ‐な・い【然りげ無い】

〔形〕[文]さりげな・し(ク)

そんな様子がない。なにげない。源氏物語空蝉「―・き姿にて」。「―・いよそおい」「―・く言う」

⇒さり‐げ【然りげ】

さりげ‐に【然りげに】

〔副〕

(「さりげなく」の誤用からできた語)それらしい様子を見せずに。なにげなく。

⇒さり‐げ【然りげ】

さり‐じょう【去り状・避状】‥ジヤウ

①中世、自己の権益を放棄して辞退の意を表し、またこれを他に譲ることを示す文書。避り文。

②離縁する旨を記して夫から妻に渡す書状。離縁状。去り文。退のき状。三行半みくだりはん。

サリチル‐さん【サリチル酸】

(salicylic acid)有機酸の一つ。分子式C6H4(OH)COOH 無色の結晶。カルボン酸とフェノールの両方の性質をもつ。医薬・防腐剤・染料の原料などに用いる。

⇒サリチルさん‐ナトリウム【サリチル酸ナトリウム】

⇒サリチルさん‐メチル【サリチル酸メチル】

サリチルさん‐ナトリウム【サリチル酸ナトリウム】

サリチル酸のナトリウム塩。白色の結晶または粉末。解熱・鎮痛剤・防腐剤に用いる。サリチル酸ソーダ。サリ曹。

⇒サリチル‐さん【サリチル酸】

サリチルさん‐メチル【サリチル酸メチル】

サリチル酸のメチル‐エステル。分子式C6H4(OH)COOCH3 無色の液体。冬緑とうりょく油や白樺しらかば油の主成分。工業的にはサリチル酸とメチル‐アルコールを硫酸とともに熱して製する。香料・鎮痛用塗布剤などに用いる。

⇒サリチル‐さん【サリチル酸】

さ‐りつ【蓑笠】

みのとかさ。雨や雪をしのぐために、蓑を着て、笠をかぶること。さりゅう。

サリット【Sarit Thanarat】

タイの軍人・政治家。1957年クーデターを決行、59〜63年首相。家父長主義的な強権体制下で外資導入や民間主導による工業化を推進。タナラット。(1908〜1963)

さりどころ‐な・し【避り所無し】

〔形ク〕

のがれようがない。弁解のことばがない。源氏物語空蝉「人の思ひけむこと、―・きに」

さり‐とて【然りとて】

〔接続〕

そうかといって。だからといって。そうだけれども。古今和歌集恋「恋すれば我が身は影となりにけり―人に添はぬものゆゑ」。「―許すわけにはいかない」

⇒さりとて‐は【然りとては】

⇒さりとて‐も【然りとても】

さりとて‐は【然りとては】

①それでも。そうはいっても。平家物語5「―文覚は観音をこそ深う頼み奉つたれ」

②これはまた。全く。好色五人女4「―物うき世や」

③どうしても。浄瑠璃、堀川波鼓「兄嫁の敵を見捨てておかれうか。―連れてたべ」

⇒さり‐とて【然りとて】

さりとて‐も【然りとても】

そうとしても。そうだからといって。源氏物語早蕨「嘆かれ給ふこと尽きせぬを、―又せめて心ごはく絶えこもりても」

⇒さり‐とて【然りとて】

さり‐とは【然りとは】

〔接続〕

①そうとは。そういうこととは。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「―、わるい合点」。「―知らずに」

②それはそれは。これはまた。好色五人女4「―やさしく情の深き御方」

サリドマイド【thalidomide】

催眠薬の一種。妊娠初期(受胎21〜36日)に使用すると胎児にアザラシ肢症などの奇形を生じる。日本では1958年から62年まで市販され、現在は製造・販売を禁止。→催奇形性

さり‐とも【然りとも】

〔接続〕

①そうであっても。それでも。源氏物語東屋「―、人には劣りたまはじとは思ひなぐさむ」

②よもや。まさか。源氏物語桐壺「―、うち捨てては、え行きやらじと宣はするを」

さり‐ながら【然り乍ら】

〔接続〕

そうではあるが。しかしながら。「同情の余地はある。―罪は罪だ」

さり‐ぬ‐べし【然りぬべし】

①当然そうあるはずである。適当だ。源氏物語花宴「もしさりぬべきひまもやあると」

②相当りっぱである。それだけの価値がある。枕草子24「なほさりぬべからん人の娘などはさしまじらはせ」

さり‐ぬる【去りぬる】

〔連体〕

過ぎ去った。いにし。さんぬる。

さり‐ぶみ【去り文・避文】

(→)「去り状」に同じ。

さり‐や【然りや】

〔感〕

それと事実を指していう語。それよ。そうだったのだ。源氏物語宿木「―、あな心うと思ふに」

さ‐りゃく【作略・差略】

①よいようにはからうこと。適当に処置すること。配慮。東海道中膝栗毛5「おのれが―してきはめておきし故」

②計略。策略。人情本、春色辰巳園「乳母に抱かせ伴ひしは、これ米八の―にて」

さ‐りゃく【詐略】

いつわりのはかりごと。

さ‐りゅう【蓑笠】‥リフ

⇒さりつ

さ‐りょう【茶寮】‥レウ

①喫茶店。

②料理屋。

③茶室。数寄屋。ちゃりょう。

ざ‐りょう【座料】‥レウ

座席代。席料。ばだい。洒落本、古契三娼「男芸者はあくる朝―を取りにまはりやす」

さ‐りん【紗綸】

綸子りんずに似た地合の薄い絹織物。

サリン【Sarin】

有機燐系の神経ガスの一種。イソプロピルメチルホスホン酸フルオリダートの慣用名。化学式C4H10O2FP 常温で気化しやすい無色無臭の液体。体内に吸収されると、神経伝達物質アセチルコリンを分解する酵素の働きを阻害して筋肉を麻痺させ、縮瞳・痙攣けいれん・呼吸困難などの症状を示す。第二次大戦中にドイツでタブン・ソマンとともに開発された。名称は4人の研究者名の頭文字に因む。

サリンジャー【Jerome David Salinger】

アメリカの小説家。思春期の心理を繊細な感受性と柔軟な口語体で描いた「ライ麦畑でつかまえて」で有名。ほかに「九つの物語」「フラニーとゾーイー」など。(1919〜)

さる【申】

①十二支の第9。動物では猿に当てる。

②西から南へ30度の方角。→方位(図)。

③昔の時刻の名。今の午後4時ごろ。また、およそ午後3時から5時のあいだの時刻。→時とき

さる【猿】

(和訓栞に「獣中に智のまさりたる義なるべし」とある)

①サル目(霊長類)のヒト以外の哺乳類の総称。特に、ニホンザルをいうこともある。万葉集3「酒飲まぬ人をよく見れば―にかも似る」

②ずるく、模倣の小才ある者。特に、ののしりに使う。「あの―め」

③自在鉤じざいかぎを吊す竹に取りつけて、鉤を望むままの高さに留めおく具。

④戸じまりのために戸の框かまちに取りつけ、柱や敷居の穴に突き挿して、しまりとする木片。竪猿・横猿・送猿の別がある。くるる。

猿

さり‐きらい【去嫌】‥キラヒ

①連歌・俳諧の禁制の一つ。単調を嫌い変化を貴ぶところから、同季・同字や類似した詞などを続けてまたは近くに用いないこと。指合さしあいになるものを避けること。嫌物きらいもの。

②すききらい。えりごのみ。甲陽軍鑑7「道具なんどに―の仕置してもいかがと思ふが」

さり‐げ【然りげ】

そのような様子。

⇒さりげ‐な・い【然りげ無い】

⇒さりげ‐に【然りげに】

さりげ‐な・い【然りげ無い】

〔形〕[文]さりげな・し(ク)

そんな様子がない。なにげない。源氏物語空蝉「―・き姿にて」。「―・いよそおい」「―・く言う」

⇒さり‐げ【然りげ】

さりげ‐に【然りげに】

〔副〕

(「さりげなく」の誤用からできた語)それらしい様子を見せずに。なにげなく。

⇒さり‐げ【然りげ】

さり‐じょう【去り状・避状】‥ジヤウ

①中世、自己の権益を放棄して辞退の意を表し、またこれを他に譲ることを示す文書。避り文。

②離縁する旨を記して夫から妻に渡す書状。離縁状。去り文。退のき状。三行半みくだりはん。

サリチル‐さん【サリチル酸】

(salicylic acid)有機酸の一つ。分子式C6H4(OH)COOH 無色の結晶。カルボン酸とフェノールの両方の性質をもつ。医薬・防腐剤・染料の原料などに用いる。

⇒サリチルさん‐ナトリウム【サリチル酸ナトリウム】

⇒サリチルさん‐メチル【サリチル酸メチル】

サリチルさん‐ナトリウム【サリチル酸ナトリウム】

サリチル酸のナトリウム塩。白色の結晶または粉末。解熱・鎮痛剤・防腐剤に用いる。サリチル酸ソーダ。サリ曹。

⇒サリチル‐さん【サリチル酸】

サリチルさん‐メチル【サリチル酸メチル】

サリチル酸のメチル‐エステル。分子式C6H4(OH)COOCH3 無色の液体。冬緑とうりょく油や白樺しらかば油の主成分。工業的にはサリチル酸とメチル‐アルコールを硫酸とともに熱して製する。香料・鎮痛用塗布剤などに用いる。

⇒サリチル‐さん【サリチル酸】

さ‐りつ【蓑笠】

みのとかさ。雨や雪をしのぐために、蓑を着て、笠をかぶること。さりゅう。

サリット【Sarit Thanarat】

タイの軍人・政治家。1957年クーデターを決行、59〜63年首相。家父長主義的な強権体制下で外資導入や民間主導による工業化を推進。タナラット。(1908〜1963)

さりどころ‐な・し【避り所無し】

〔形ク〕

のがれようがない。弁解のことばがない。源氏物語空蝉「人の思ひけむこと、―・きに」

さり‐とて【然りとて】

〔接続〕

そうかといって。だからといって。そうだけれども。古今和歌集恋「恋すれば我が身は影となりにけり―人に添はぬものゆゑ」。「―許すわけにはいかない」

⇒さりとて‐は【然りとては】

⇒さりとて‐も【然りとても】

さりとて‐は【然りとては】

①それでも。そうはいっても。平家物語5「―文覚は観音をこそ深う頼み奉つたれ」

②これはまた。全く。好色五人女4「―物うき世や」

③どうしても。浄瑠璃、堀川波鼓「兄嫁の敵を見捨てておかれうか。―連れてたべ」

⇒さり‐とて【然りとて】

さりとて‐も【然りとても】

そうとしても。そうだからといって。源氏物語早蕨「嘆かれ給ふこと尽きせぬを、―又せめて心ごはく絶えこもりても」

⇒さり‐とて【然りとて】

さり‐とは【然りとは】

〔接続〕

①そうとは。そういうこととは。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「―、わるい合点」。「―知らずに」

②それはそれは。これはまた。好色五人女4「―やさしく情の深き御方」

サリドマイド【thalidomide】

催眠薬の一種。妊娠初期(受胎21〜36日)に使用すると胎児にアザラシ肢症などの奇形を生じる。日本では1958年から62年まで市販され、現在は製造・販売を禁止。→催奇形性

さり‐とも【然りとも】

〔接続〕

①そうであっても。それでも。源氏物語東屋「―、人には劣りたまはじとは思ひなぐさむ」

②よもや。まさか。源氏物語桐壺「―、うち捨てては、え行きやらじと宣はするを」

さり‐ながら【然り乍ら】

〔接続〕

そうではあるが。しかしながら。「同情の余地はある。―罪は罪だ」

さり‐ぬ‐べし【然りぬべし】

①当然そうあるはずである。適当だ。源氏物語花宴「もしさりぬべきひまもやあると」

②相当りっぱである。それだけの価値がある。枕草子24「なほさりぬべからん人の娘などはさしまじらはせ」

さり‐ぬる【去りぬる】

〔連体〕

過ぎ去った。いにし。さんぬる。

さり‐ぶみ【去り文・避文】

(→)「去り状」に同じ。

さり‐や【然りや】

〔感〕

それと事実を指していう語。それよ。そうだったのだ。源氏物語宿木「―、あな心うと思ふに」

さ‐りゃく【作略・差略】

①よいようにはからうこと。適当に処置すること。配慮。東海道中膝栗毛5「おのれが―してきはめておきし故」

②計略。策略。人情本、春色辰巳園「乳母に抱かせ伴ひしは、これ米八の―にて」

さ‐りゃく【詐略】

いつわりのはかりごと。

さ‐りゅう【蓑笠】‥リフ

⇒さりつ

さ‐りょう【茶寮】‥レウ

①喫茶店。

②料理屋。

③茶室。数寄屋。ちゃりょう。

ざ‐りょう【座料】‥レウ

座席代。席料。ばだい。洒落本、古契三娼「男芸者はあくる朝―を取りにまはりやす」

さ‐りん【紗綸】

綸子りんずに似た地合の薄い絹織物。

サリン【Sarin】

有機燐系の神経ガスの一種。イソプロピルメチルホスホン酸フルオリダートの慣用名。化学式C4H10O2FP 常温で気化しやすい無色無臭の液体。体内に吸収されると、神経伝達物質アセチルコリンを分解する酵素の働きを阻害して筋肉を麻痺させ、縮瞳・痙攣けいれん・呼吸困難などの症状を示す。第二次大戦中にドイツでタブン・ソマンとともに開発された。名称は4人の研究者名の頭文字に因む。

サリンジャー【Jerome David Salinger】

アメリカの小説家。思春期の心理を繊細な感受性と柔軟な口語体で描いた「ライ麦畑でつかまえて」で有名。ほかに「九つの物語」「フラニーとゾーイー」など。(1919〜)

さる【申】

①十二支の第9。動物では猿に当てる。

②西から南へ30度の方角。→方位(図)。

③昔の時刻の名。今の午後4時ごろ。また、およそ午後3時から5時のあいだの時刻。→時とき

さる【猿】

(和訓栞に「獣中に智のまさりたる義なるべし」とある)

①サル目(霊長類)のヒト以外の哺乳類の総称。特に、ニホンザルをいうこともある。万葉集3「酒飲まぬ人をよく見れば―にかも似る」

②ずるく、模倣の小才ある者。特に、ののしりに使う。「あの―め」

③自在鉤じざいかぎを吊す竹に取りつけて、鉤を望むままの高さに留めおく具。

④戸じまりのために戸の框かまちに取りつけ、柱や敷居の穴に突き挿して、しまりとする木片。竪猿・横猿・送猿の別がある。くるる。

猿

⑤小紙片の四隅を折り返して、括猿くくりざるのような形をつくり、その中央に穴を穿ち、揚げた凧たこの糸に通して、凧の糸目の所まで上り行かせる装置の玩具。

⑥蜜柑みかんの実の袋を髪の毛で括って猿の形をこしらえる遊び。好色一代男6「自らが黒髪を抜かせられ、―などして遊びし夜は」

⑦(浴客の垢を掻くのを、猿がよく物を掻くのにたとえていう)江戸で湯女ゆなの異称。

⑧岡っ引きの異称。(俚言集覧)

⇒猿に烏帽子

⇒猿の尻笑い

⇒猿の人真似

⇒猿も木から落ちる

さ・る【去る】

〔自五〕

(常時そこに存在するものが、共に存在するものの意思・感情にかかわりなく)移動する。古くは、遠ざかるにも近づくにもいう。

①(時・季節などが)移りめぐってくる。万葉集1「冬ごもり春―・り来れば」。万葉集15「夕―・ればひぐらし来鳴く生駒いこま山」

②時が過ぎてゆく。平家物語3「年―・り年来れ共、忘れ難きは撫育の昔の恩」。平家物語4「これは―・んぬる夜、御寝の成らざりし故也」。「夏が―・る」

③ある所・地位・状況から離れ、ほかへ行く。移る。竹取物語「御心をのみまどわして―・りなむことの、悲しくたへがたく侍るなり」。枕草子160「さすがになどてかと思ひ顔にえ―・らぬ」。源氏物語若菜上「今かく政事を―・りて静かにおはします頃ほひ」。「職を―・る」

④物事が過ぎてゆく。過去のものとなる。古今和歌集序「たとひ時移り事―・りたのしびかなしびゆきかふともこの歌のもじあるをや」。「唯一のチャンスも―・った」「一難―・ってまた一難」

⑤へだたる。離れる。

㋐距離がある。「京を―・ること10里」

㋑過去にさかのぼる。「今を―・る10年」

⑥(色が)あせる。また、(感覚・幻覚などが)消えうせる。なくなる。貫之集「雨ふれば色―・りやすき花桜うすき心を我が思はなくに」。源氏物語早蕨「面影―・らぬ人の御事をさへ思ひ出できこえ給ふに」。「痛みが―・る」

⑦(「世を―・る」の形で)亡くなる。死ぬ。源氏物語若菜上「うちつづき世を―・らむきざみ心苦しく」

⑧(サ変動詞の連用形に付いて)…してしまう。…してのける。「聴衆を魅了し―・る」「一笑に付し―・った」

⇒去る者は追わず

⇒去る者は日日に疎し

さ・る【去る・避る】

〔他五〕

自分の意思のままに遠ざけたり、譲ったり、拒んだりする意。

①遠ざける。はなす。蜻蛉日記中「なほしばし身を―・りなむと思ひたちて」。源氏物語桐壺「あながちにお前―・らずもてなさせ給ひし程に」

②さける。よける。古今和歌集春「道も―・りあへず花ぞ散りける」。古今和歌集雑「世の中に―・らぬ別れのなくもがな」。源氏物語玉鬘「和歌の髄脳いと所せく、病―・るべきこころ多かりしかば」

③譲歩する。ゆずる。源氏物語葵「ここにやは立たせ給はぬ。所―・り聞えむ」。源氏物語紅葉賀「やんごとなき御腹々のみこたちだにうへの御もてなしのこよなきに、煩はしがりて、いと殊に―・り聞え給へるを」

④離縁する。宇治拾遺物語4「もとの妻をば―・りつつ、わかくかたちよき女に思ひつきて」

⑤のぞく。すてさる。わらんべ草1「行水などして身の垢あかを―・つて」。「俗念を―・る」

⑥ことわる。こばむ。辞退する。允恭紀「今群臣の請ふこと事理ことわり灼然いやちこなり。何ぞ遂に謝さらむや」。大鏡為光「かの左衛門督はえなられじ。又そこに―・らればこと人こそはなるべかなれ」

⑦連歌・俳諧で、指合さしあいにならないよう句を隔てる。三湖抄「舟と舟、煙と烟、衣と衣いづれも七句―・るなり」

さ・る【曝る】

〔自下二〕

(古くは四段にも活用。霊異記下訓釈「曝、サリテ」)日光や雨風などにさらされて、色が変じて朽ちる。しゃる。散木奇歌集「かねてより思ふも悲し陸奥のたてふに骨の―・れむとすらむ」

さる【去る】

〔連体〕

過ぎ去った。「―10日の朝」↔来きたる

さる【然る】

〔連体〕

(サリの連体形)たしかにそれと定めぬ物事を指していう語。

①そのような。そんな。竹取物語「―わざする舟もなし」

②それ相応の。かなり立派な。宇治拾遺物語5「此度は―ていにして」

③ある。「―所に」「―人」

さる

〔助動〕

(室町時代から江戸時代にかけて用いられた。活用は四段型)四段・ナ変以外の動詞の連用形に付いて、軽い尊敬・親愛の意、または、転じて軽蔑の意を添える。狂言、武悪「天の網が来きさつた」。浄瑠璃、関取千両幟「出さらにや爰ここへ引きずり出す」→さい

ざる【笊】

①竹の薄片やプラスチックなどで編んで円くくぼんだ形に造った器。

②笊碁ざるごの略。

③笊蕎麦ざるそばの略。

④漏れの多いことのたとえ。「何度やっても―だ」

⇒笊で水汲む

ざ・る【戯る】

〔自下二〕

⇒ざれる(下一)

さる‐あいだ【然る間】‥アヒダ

そうしているうち。伊勢物語「―に思ひはいやまさりにまさる」

サルーン【saloon】

①ホテルなどの大広間。船や飛行機の客室。サロン。

②酒場。

③箱型自動車。セダン。

さる‐お【猿尾】‥ヲ

①(形が猿の尾に似ているところから)琵琶・三味線・三線の名所などころ。琵琶では「えんび」と読む。琵琶は鹿頸の裏面、三味線は鳩胸の裏面のふくらみをもった部分の称。三線では棹の先端部分を指す。

②堤防。

さる‐おがせ【猿麻桛】‥ヲガセ

地衣類の一種。地衣体は樹枝状で長さ3メートルに達する。主軸は基物から垂れ下がり、直角につきだした短枝をたくさんつける。断面は類円形、中心部に軸がある。北半球に広く分布し日本では針葉樹林帯に多い。乾して松蘿しょうらといい利尿剤とする。下苔さがりごけ。キツネノモトユイ。クモノアカ。倭名類聚鈔20「松蘿、和名万豆乃古介一云佐流乎加世」

よこわさるおがせ

⑤小紙片の四隅を折り返して、括猿くくりざるのような形をつくり、その中央に穴を穿ち、揚げた凧たこの糸に通して、凧の糸目の所まで上り行かせる装置の玩具。

⑥蜜柑みかんの実の袋を髪の毛で括って猿の形をこしらえる遊び。好色一代男6「自らが黒髪を抜かせられ、―などして遊びし夜は」

⑦(浴客の垢を掻くのを、猿がよく物を掻くのにたとえていう)江戸で湯女ゆなの異称。

⑧岡っ引きの異称。(俚言集覧)

⇒猿に烏帽子

⇒猿の尻笑い

⇒猿の人真似

⇒猿も木から落ちる

さ・る【去る】

〔自五〕

(常時そこに存在するものが、共に存在するものの意思・感情にかかわりなく)移動する。古くは、遠ざかるにも近づくにもいう。

①(時・季節などが)移りめぐってくる。万葉集1「冬ごもり春―・り来れば」。万葉集15「夕―・ればひぐらし来鳴く生駒いこま山」

②時が過ぎてゆく。平家物語3「年―・り年来れ共、忘れ難きは撫育の昔の恩」。平家物語4「これは―・んぬる夜、御寝の成らざりし故也」。「夏が―・る」

③ある所・地位・状況から離れ、ほかへ行く。移る。竹取物語「御心をのみまどわして―・りなむことの、悲しくたへがたく侍るなり」。枕草子160「さすがになどてかと思ひ顔にえ―・らぬ」。源氏物語若菜上「今かく政事を―・りて静かにおはします頃ほひ」。「職を―・る」

④物事が過ぎてゆく。過去のものとなる。古今和歌集序「たとひ時移り事―・りたのしびかなしびゆきかふともこの歌のもじあるをや」。「唯一のチャンスも―・った」「一難―・ってまた一難」

⑤へだたる。離れる。

㋐距離がある。「京を―・ること10里」

㋑過去にさかのぼる。「今を―・る10年」

⑥(色が)あせる。また、(感覚・幻覚などが)消えうせる。なくなる。貫之集「雨ふれば色―・りやすき花桜うすき心を我が思はなくに」。源氏物語早蕨「面影―・らぬ人の御事をさへ思ひ出できこえ給ふに」。「痛みが―・る」

⑦(「世を―・る」の形で)亡くなる。死ぬ。源氏物語若菜上「うちつづき世を―・らむきざみ心苦しく」

⑧(サ変動詞の連用形に付いて)…してしまう。…してのける。「聴衆を魅了し―・る」「一笑に付し―・った」

⇒去る者は追わず

⇒去る者は日日に疎し

さ・る【去る・避る】

〔他五〕

自分の意思のままに遠ざけたり、譲ったり、拒んだりする意。

①遠ざける。はなす。蜻蛉日記中「なほしばし身を―・りなむと思ひたちて」。源氏物語桐壺「あながちにお前―・らずもてなさせ給ひし程に」

②さける。よける。古今和歌集春「道も―・りあへず花ぞ散りける」。古今和歌集雑「世の中に―・らぬ別れのなくもがな」。源氏物語玉鬘「和歌の髄脳いと所せく、病―・るべきこころ多かりしかば」

③譲歩する。ゆずる。源氏物語葵「ここにやは立たせ給はぬ。所―・り聞えむ」。源氏物語紅葉賀「やんごとなき御腹々のみこたちだにうへの御もてなしのこよなきに、煩はしがりて、いと殊に―・り聞え給へるを」

④離縁する。宇治拾遺物語4「もとの妻をば―・りつつ、わかくかたちよき女に思ひつきて」

⑤のぞく。すてさる。わらんべ草1「行水などして身の垢あかを―・つて」。「俗念を―・る」

⑥ことわる。こばむ。辞退する。允恭紀「今群臣の請ふこと事理ことわり灼然いやちこなり。何ぞ遂に謝さらむや」。大鏡為光「かの左衛門督はえなられじ。又そこに―・らればこと人こそはなるべかなれ」

⑦連歌・俳諧で、指合さしあいにならないよう句を隔てる。三湖抄「舟と舟、煙と烟、衣と衣いづれも七句―・るなり」

さ・る【曝る】

〔自下二〕

(古くは四段にも活用。霊異記下訓釈「曝、サリテ」)日光や雨風などにさらされて、色が変じて朽ちる。しゃる。散木奇歌集「かねてより思ふも悲し陸奥のたてふに骨の―・れむとすらむ」

さる【去る】

〔連体〕

過ぎ去った。「―10日の朝」↔来きたる

さる【然る】

〔連体〕

(サリの連体形)たしかにそれと定めぬ物事を指していう語。

①そのような。そんな。竹取物語「―わざする舟もなし」

②それ相応の。かなり立派な。宇治拾遺物語5「此度は―ていにして」

③ある。「―所に」「―人」

さる

〔助動〕

(室町時代から江戸時代にかけて用いられた。活用は四段型)四段・ナ変以外の動詞の連用形に付いて、軽い尊敬・親愛の意、または、転じて軽蔑の意を添える。狂言、武悪「天の網が来きさつた」。浄瑠璃、関取千両幟「出さらにや爰ここへ引きずり出す」→さい

ざる【笊】

①竹の薄片やプラスチックなどで編んで円くくぼんだ形に造った器。

②笊碁ざるごの略。

③笊蕎麦ざるそばの略。

④漏れの多いことのたとえ。「何度やっても―だ」

⇒笊で水汲む

ざ・る【戯る】

〔自下二〕

⇒ざれる(下一)

さる‐あいだ【然る間】‥アヒダ

そうしているうち。伊勢物語「―に思ひはいやまさりにまさる」

サルーン【saloon】

①ホテルなどの大広間。船や飛行機の客室。サロン。

②酒場。

③箱型自動車。セダン。

さる‐お【猿尾】‥ヲ

①(形が猿の尾に似ているところから)琵琶・三味線・三線の名所などころ。琵琶では「えんび」と読む。琵琶は鹿頸の裏面、三味線は鳩胸の裏面のふくらみをもった部分の称。三線では棹の先端部分を指す。

②堤防。

さる‐おがせ【猿麻桛】‥ヲガセ

地衣類の一種。地衣体は樹枝状で長さ3メートルに達する。主軸は基物から垂れ下がり、直角につきだした短枝をたくさんつける。断面は類円形、中心部に軸がある。北半球に広く分布し日本では針葉樹林帯に多い。乾して松蘿しょうらといい利尿剤とする。下苔さがりごけ。キツネノモトユイ。クモノアカ。倭名類聚鈔20「松蘿、和名万豆乃古介一云佐流乎加世」

よこわさるおがせ

サルカ【秦吉了】

(南方の語という)九官鳥きゅうかんちょう。

さる‐かい【猿飼】‥カヒ

猿まわし。

さる‐が・う【猿楽ふ・散楽ふ】サルガフ

〔自四〕

(「猿楽さるごう」を活用させた語)滑稽な動作をする。ふざける。枕草子140「男などのうち―・ひ、物よく言ふが来るを」

さるかえこうとう【猿替勾当】‥カヘ‥タウ

狂言。(→)「猿座頭」に同じ。

さる‐がえり【猿返り】‥ガヘリ

前後左右自在に身を転ずること。とんぼがえり。歌舞伎、お染久松色読販「縄に引付けられて―をする」

さる‐がく【猿楽・申楽】

(「散楽さんがく」の転訛という)

①平安時代の芸能。滑稽な物まねや言葉芸が中心で、相撲の節会や内侍所御神楽の夜などに演じた。後には一時の座興の滑稽な動作をも猿楽と呼んだ。広義には呪師じゅし・田楽でんがくなどをも含む。鎌倉時代に入って演劇化し、能と狂言となる。「さるごう」とも。

②能楽の旧称。

③猿楽を演ずる人。また、その一座。

⇒さるがく‐ざ【猿楽座】

⇒さるがく‐し【猿楽師】

⇒さるがく‐だいこ【猿楽太鼓】

⇒さるがく‐ほうし【猿楽法師】

さるがく‐ざ【猿楽座】

中世、猿楽師の結成した団体。多く寺社に属し、大和四座は有名。

⇒さる‐がく【猿楽・申楽】

さるがく‐し【猿楽師】

猿楽の演者。

⇒さる‐がく【猿楽・申楽】

さるがく‐だいこ【猿楽太鼓】

締太鼓しめだいこの一種。短い胴の両面に枠付きの革をあて、紐で胴に締めつけたもの。台にのせて上側の片面を両手の桴ばちで打つ。単に太鼓あるいは締太鼓と呼ぶことが多い。能楽のほか歌舞伎囃子や民俗芸能でも用いる。

⇒さる‐がく【猿楽・申楽】

さるがくだんぎ【申楽談儀】

世阿弥の芸談を子の観世元能が整理した聞書。1430年(永享2)成立。話題は能作・演出・演技・用具・演者など広範囲にわたり、具体例が多い点で重要。「世子ぜし六十以後申楽談儀」が正称。

→文献資料[申楽談儀]

さるがく‐ほうし【猿楽法師】‥ホフ‥

猿楽に従事する僧形の芸人。

⇒さる‐がく【猿楽・申楽】

さる‐かけ【猿懸】

肩車かたぐるまのこと。

さる‐がしこ・し【猿賢し】

〔形ク〕

わるがしこい。都鄙問答「―・き者は詫び人より礼銀を密々にうけとり」

さる‐かた【然る方】

然るべき方。そのむき。相応な方。源氏物語総角「―にをかしくしなして」

さるかに‐かっせん【猿蟹合戦】

昔話の一つ。成立は室町末期か。猿の柿の種と自分の握り飯とを交換した蟹は柿の種をまく。柿の木に実を結ぶと猿は親切ごかしに樹上に登って、熟したものは自分で食べ、渋柿を投下して蟹を殺す。蟹の子は悲しみ怒って、臼・杵・蜂・栗(卵)の助けで仇を討つという筋。

さる‐がみ【猿神】

猿を神あるいはその眷族けんぞくとして祀るもの。山王日吉ひえ神社のお使いと信ぜられ、広く山の神の姿とされている。

さる‐が‐もち【猿が餅】

猿が、片方の手で銭を渡し、もう一方の手で品物をうけとるように、「即座に」「右から左に」という意。一方から得たものを手うつしに他方に与えるようなことのたとえ。「猿の餅買うよう」ともいう。東海道中膝栗毛4「ひろふたとおもひし銭は―右からひだりの酒にとられた」

さる‐から【然るから】

〔接続〕

そうだから。徒然草「―さぞともうち語らはば」

さる‐かん【猿環】‥クワン

自在に回転する金物の環。釣具のよりもどしの装置の類。

さる‐ぎ【猿木】

(猿は馬の病気を防ぐという俗信から、厩うまやの守護神とするのでいう)厩で馬をつなぐ木。

サルキー【Saluki】

(アラビア語に由来、サルーキとも)イヌの一品種。グレーハウンドに似た体形で、肩高約60センチメートル。耳・尾は垂れる。色は白、茶など。体毛は滑らか。「エジプト王の犬」などと呼ばれ、7000年以上前のエジプトの墓碑に刻まれている。元来は狩猟犬、現在は愛玩用。

サルキー

サルカ【秦吉了】

(南方の語という)九官鳥きゅうかんちょう。

さる‐かい【猿飼】‥カヒ

猿まわし。

さる‐が・う【猿楽ふ・散楽ふ】サルガフ

〔自四〕

(「猿楽さるごう」を活用させた語)滑稽な動作をする。ふざける。枕草子140「男などのうち―・ひ、物よく言ふが来るを」

さるかえこうとう【猿替勾当】‥カヘ‥タウ

狂言。(→)「猿座頭」に同じ。

さる‐がえり【猿返り】‥ガヘリ

前後左右自在に身を転ずること。とんぼがえり。歌舞伎、お染久松色読販「縄に引付けられて―をする」

さる‐がく【猿楽・申楽】

(「散楽さんがく」の転訛という)

①平安時代の芸能。滑稽な物まねや言葉芸が中心で、相撲の節会や内侍所御神楽の夜などに演じた。後には一時の座興の滑稽な動作をも猿楽と呼んだ。広義には呪師じゅし・田楽でんがくなどをも含む。鎌倉時代に入って演劇化し、能と狂言となる。「さるごう」とも。

②能楽の旧称。

③猿楽を演ずる人。また、その一座。

⇒さるがく‐ざ【猿楽座】

⇒さるがく‐し【猿楽師】

⇒さるがく‐だいこ【猿楽太鼓】

⇒さるがく‐ほうし【猿楽法師】

さるがく‐ざ【猿楽座】

中世、猿楽師の結成した団体。多く寺社に属し、大和四座は有名。

⇒さる‐がく【猿楽・申楽】

さるがく‐し【猿楽師】

猿楽の演者。

⇒さる‐がく【猿楽・申楽】

さるがく‐だいこ【猿楽太鼓】

締太鼓しめだいこの一種。短い胴の両面に枠付きの革をあて、紐で胴に締めつけたもの。台にのせて上側の片面を両手の桴ばちで打つ。単に太鼓あるいは締太鼓と呼ぶことが多い。能楽のほか歌舞伎囃子や民俗芸能でも用いる。

⇒さる‐がく【猿楽・申楽】

さるがくだんぎ【申楽談儀】

世阿弥の芸談を子の観世元能が整理した聞書。1430年(永享2)成立。話題は能作・演出・演技・用具・演者など広範囲にわたり、具体例が多い点で重要。「世子ぜし六十以後申楽談儀」が正称。

→文献資料[申楽談儀]

さるがく‐ほうし【猿楽法師】‥ホフ‥

猿楽に従事する僧形の芸人。

⇒さる‐がく【猿楽・申楽】

さる‐かけ【猿懸】

肩車かたぐるまのこと。

さる‐がしこ・し【猿賢し】

〔形ク〕

わるがしこい。都鄙問答「―・き者は詫び人より礼銀を密々にうけとり」

さる‐かた【然る方】

然るべき方。そのむき。相応な方。源氏物語総角「―にをかしくしなして」

さるかに‐かっせん【猿蟹合戦】

昔話の一つ。成立は室町末期か。猿の柿の種と自分の握り飯とを交換した蟹は柿の種をまく。柿の木に実を結ぶと猿は親切ごかしに樹上に登って、熟したものは自分で食べ、渋柿を投下して蟹を殺す。蟹の子は悲しみ怒って、臼・杵・蜂・栗(卵)の助けで仇を討つという筋。

さる‐がみ【猿神】

猿を神あるいはその眷族けんぞくとして祀るもの。山王日吉ひえ神社のお使いと信ぜられ、広く山の神の姿とされている。

さる‐が‐もち【猿が餅】

猿が、片方の手で銭を渡し、もう一方の手で品物をうけとるように、「即座に」「右から左に」という意。一方から得たものを手うつしに他方に与えるようなことのたとえ。「猿の餅買うよう」ともいう。東海道中膝栗毛4「ひろふたとおもひし銭は―右からひだりの酒にとられた」

さる‐から【然るから】

〔接続〕

そうだから。徒然草「―さぞともうち語らはば」

さる‐かん【猿環】‥クワン

自在に回転する金物の環。釣具のよりもどしの装置の類。

さる‐ぎ【猿木】

(猿は馬の病気を防ぐという俗信から、厩うまやの守護神とするのでいう)厩で馬をつなぐ木。

サルキー【Saluki】

(アラビア語に由来、サルーキとも)イヌの一品種。グレーハウンドに似た体形で、肩高約60センチメートル。耳・尾は垂れる。色は白、茶など。体毛は滑らか。「エジプト王の犬」などと呼ばれ、7000年以上前のエジプトの墓碑に刻まれている。元来は狩猟犬、現在は愛玩用。

サルキー

さる・く

〔自五〕

(九州地方で)歩く。

さる‐ぐつわ【猿轡】

声を立てさせないように口にかませて後頭部にくくりつけるもの。手拭てぬぐいなどを用いる。「―をかませる」

さる‐ぐま【猿隈】

歌舞伎の隈取くまどり。紅べにで額から眼のまわりを彩り、額には横に3本の筋を引き、猿の顔を表すもの。曾我狂言の朝比奈などに用いる。

さるけ

(青森県津軽地方で)泥炭。秋田地方では「ねっこ」、越後では「やちわた」、信濃では「やちまぐそ」という。

さる‐げ【猿毛】

馬の毛色で、鼠色のもの。鼠毛。〈日葡辞書〉

さる‐こ【猿子】

①綿入れの袖なし羽織。子供などの着るもの。

②(→)仮子かりこに同じ。さっこ。

さる‐こ【猿籠】

(→)「もっこ」に同じ。宇治拾遺物語12「―に長き縄をつけておろすべし」

ざる‐ご【笊碁】

(笊造りの碁笥ごけに土製の白石・黒石を用いることから、また、笊の目のあらいようにあらい碁という意から)囲碁のへたなこと。また、その人。

サルコイドーシス【sarcoidosis】

肉芽腫性病変をおこす全身性疾患。20歳代前半に好発し、リンパ節・肺・皮膚・眼などをおかす。原因は不明。

さる‐ごう【猿楽・散楽】‥ガウ

(サルガクの音便)

①⇒さるがく。宇津保物語国譲下「―せぬはなし」

②滑稽なさまをすること。おどけ。たわむれ。枕草子143「口をひき垂れて…―しかくるに」

⇒さるごう‐がま・し【猿楽がまし】

⇒さるごう‐ごと【猿楽言】

さるごう‐がま・し【猿楽がまし】‥ガウ‥

〔形シク〕

滑稽じみている。源氏物語少女「―・しくわびしげに人わるげなるなど」

⇒さる‐ごう【猿楽・散楽】

さるごう‐ごと【猿楽言】‥ガウ‥

たわむれたものいい。おどけぐち。枕草子184「これはいますこしはなやぎ、―などし給ふを」

⇒さる‐ごう【猿楽・散楽】

サルコウ‐ジャンプ【Salchow jump】

(スウェーデンのウルリッヒ=サルコウ(Ulrich S.1877〜1949)が考案したところから)フィギュア‐スケートのジャンプの一つ。後進しながら空中で1回転して、踏切り足の反対の足で着氷する。

さる‐こと【然る事】

①さようなこと。そのようなこと。平家物語7「げに―あり。いざや参らん」

②しかるべきこと。もっともなこと。源氏物語帚木「―とはおぼすべかめり」

③いうまでもないこと。もちろんのこと。紫式部日記「裳、からぎぬの縫物をば―にて」

ざる‐ころがし【笊転がし】

関東地方で、出棺直後、棺を置いてあった所から土間まで笊を転がし、その跡を箒で掃くこと。笊の目の威力で死霊を退散させるという。

サルゴン【Sargon】

①バビロニアのアッカド王国の創建者。アッカドのサルゴン。(在位前2340頃〜前2284頃)

②(2世)アッシリア帝国極盛期の王。サルゴン朝の始祖とされる。都を今のホルサバードに定めた。(在位前721〜前705)

サルサ【salsa スペイン】

(ソースの意)ラテン音楽の一種。キューバやプエルト‐リコの音楽をもとに、1970年ごろニューヨークの中南米系の音楽家が作り出した。

サルサ【撒爾沙・撒児沙】

(zarzaparrilla スペイン)ユリ科サルトリイバラ属の落葉低木。原産は熱帯アメリカ。茎は蔓性で剛く、葉は長心臓形で膜質。基部に巻鬚まきひげがある。花は淡緑色で、のち丸い液果を結ぶ。根はサルサ根と呼び、利尿・発汗・梅毒ばいどく・皮膚病の治療薬とする。サルサパリルラ。

さる‐ざけ【猿酒】

猿が木のうろまたは岩石のくぼみなどに貯えておいた木の実が、自然に発酵して酒に似た味となったもの。ましらざけ。〈[季]秋〉。(俚言集覧)

さるざとう【猿座頭】

狂言。座頭が花見に出て妻の挙動をあやしみ、綱で自分の帯に結び付ける。猿曳さるひきが妻と猿とを結び替えて妻をつれて逃げる。花見座頭。猿替勾当。

さるさわ‐の‐いけ【猿沢池】‥サハ‥

奈良市興福寺南門の前、三条通を隔てて崖下にある池。周囲約340メートル。インドの獼猴びこう池を模したものという。大和物語・枕草子などに見える。

猿沢池

撮影:的場 啓

さる・く

〔自五〕

(九州地方で)歩く。

さる‐ぐつわ【猿轡】

声を立てさせないように口にかませて後頭部にくくりつけるもの。手拭てぬぐいなどを用いる。「―をかませる」

さる‐ぐま【猿隈】

歌舞伎の隈取くまどり。紅べにで額から眼のまわりを彩り、額には横に3本の筋を引き、猿の顔を表すもの。曾我狂言の朝比奈などに用いる。

さるけ

(青森県津軽地方で)泥炭。秋田地方では「ねっこ」、越後では「やちわた」、信濃では「やちまぐそ」という。

さる‐げ【猿毛】

馬の毛色で、鼠色のもの。鼠毛。〈日葡辞書〉

さる‐こ【猿子】

①綿入れの袖なし羽織。子供などの着るもの。

②(→)仮子かりこに同じ。さっこ。

さる‐こ【猿籠】

(→)「もっこ」に同じ。宇治拾遺物語12「―に長き縄をつけておろすべし」

ざる‐ご【笊碁】

(笊造りの碁笥ごけに土製の白石・黒石を用いることから、また、笊の目のあらいようにあらい碁という意から)囲碁のへたなこと。また、その人。

サルコイドーシス【sarcoidosis】

肉芽腫性病変をおこす全身性疾患。20歳代前半に好発し、リンパ節・肺・皮膚・眼などをおかす。原因は不明。

さる‐ごう【猿楽・散楽】‥ガウ

(サルガクの音便)

①⇒さるがく。宇津保物語国譲下「―せぬはなし」

②滑稽なさまをすること。おどけ。たわむれ。枕草子143「口をひき垂れて…―しかくるに」

⇒さるごう‐がま・し【猿楽がまし】

⇒さるごう‐ごと【猿楽言】

さるごう‐がま・し【猿楽がまし】‥ガウ‥

〔形シク〕

滑稽じみている。源氏物語少女「―・しくわびしげに人わるげなるなど」

⇒さる‐ごう【猿楽・散楽】

さるごう‐ごと【猿楽言】‥ガウ‥

たわむれたものいい。おどけぐち。枕草子184「これはいますこしはなやぎ、―などし給ふを」

⇒さる‐ごう【猿楽・散楽】

サルコウ‐ジャンプ【Salchow jump】

(スウェーデンのウルリッヒ=サルコウ(Ulrich S.1877〜1949)が考案したところから)フィギュア‐スケートのジャンプの一つ。後進しながら空中で1回転して、踏切り足の反対の足で着氷する。

さる‐こと【然る事】

①さようなこと。そのようなこと。平家物語7「げに―あり。いざや参らん」

②しかるべきこと。もっともなこと。源氏物語帚木「―とはおぼすべかめり」

③いうまでもないこと。もちろんのこと。紫式部日記「裳、からぎぬの縫物をば―にて」

ざる‐ころがし【笊転がし】

関東地方で、出棺直後、棺を置いてあった所から土間まで笊を転がし、その跡を箒で掃くこと。笊の目の威力で死霊を退散させるという。

サルゴン【Sargon】

①バビロニアのアッカド王国の創建者。アッカドのサルゴン。(在位前2340頃〜前2284頃)

②(2世)アッシリア帝国極盛期の王。サルゴン朝の始祖とされる。都を今のホルサバードに定めた。(在位前721〜前705)

サルサ【salsa スペイン】

(ソースの意)ラテン音楽の一種。キューバやプエルト‐リコの音楽をもとに、1970年ごろニューヨークの中南米系の音楽家が作り出した。

サルサ【撒爾沙・撒児沙】

(zarzaparrilla スペイン)ユリ科サルトリイバラ属の落葉低木。原産は熱帯アメリカ。茎は蔓性で剛く、葉は長心臓形で膜質。基部に巻鬚まきひげがある。花は淡緑色で、のち丸い液果を結ぶ。根はサルサ根と呼び、利尿・発汗・梅毒ばいどく・皮膚病の治療薬とする。サルサパリルラ。

さる‐ざけ【猿酒】

猿が木のうろまたは岩石のくぼみなどに貯えておいた木の実が、自然に発酵して酒に似た味となったもの。ましらざけ。〈[季]秋〉。(俚言集覧)

さるざとう【猿座頭】

狂言。座頭が花見に出て妻の挙動をあやしみ、綱で自分の帯に結び付ける。猿曳さるひきが妻と猿とを結び替えて妻をつれて逃げる。花見座頭。猿替勾当。

さるさわ‐の‐いけ【猿沢池】‥サハ‥

奈良市興福寺南門の前、三条通を隔てて崖下にある池。周囲約340メートル。インドの獼猴びこう池を模したものという。大和物語・枕草子などに見える。

猿沢池

撮影:的場 啓

さる‐しばい【猿芝居】‥ヰ

①猿に衣裳・鬘かつらなどを付けて芝居のまねを演じさせる見世物。

猿芝居

さる‐しばい【猿芝居】‥ヰ

①猿に衣裳・鬘かつらなどを付けて芝居のまねを演じさせる見世物。

猿芝居

②すぐ見すかされるような浅はかなたくらみ。

さる‐しばり【猿縛り】

猿をしばるように手足を一緒にぐるぐる巻きに縛ること。浄瑠璃、佐藤忠信廿日正月「―といふものに七重八重に縛り上げ」

サルスエラ【zarzuela スペイン】

スペイン伝統の小規模の歌劇。17世紀前半、スペイン王の離宮サルスエラ館での催しに始まる。

サルスティウス【Gaius Sallustius Crispus】

古代ローマの歴史家・政治家。カエサルと親交を結び、一時ヌミディアを統治。著「ユグルタ戦記」「カティリナ陰謀事件」など。(前86〜前35頃)

さる‐すべり【猿辷り】

囲碁で、辺の第2線から第1線へ桂馬けいまにすべりこみ、相手の地じを減らすこと。→桂馬2

さる‐すべり【猿滑り・百日紅・紫薇】

(幹の皮が滑らかなので猿もすべるの意)

①ミソハギ科の落葉高木。中国南部の原産。幹は高さ数メートル。平滑でこぶが多く、淡褐色。葉は楕円形で四稜のある枝に対生。夏から秋に紅色または白色の小花が群がり咲く。日本で庭木として古くから栽培。材は緻密で細工用。ヒャクジツコウ。サルナメリ。〈[季]夏〉。毛吹草6「山王の山の紅葉や―」(道寿)

サルスベリ(花)

撮影:関戸 勇

②すぐ見すかされるような浅はかなたくらみ。

さる‐しばり【猿縛り】

猿をしばるように手足を一緒にぐるぐる巻きに縛ること。浄瑠璃、佐藤忠信廿日正月「―といふものに七重八重に縛り上げ」

サルスエラ【zarzuela スペイン】

スペイン伝統の小規模の歌劇。17世紀前半、スペイン王の離宮サルスエラ館での催しに始まる。

サルスティウス【Gaius Sallustius Crispus】

古代ローマの歴史家・政治家。カエサルと親交を結び、一時ヌミディアを統治。著「ユグルタ戦記」「カティリナ陰謀事件」など。(前86〜前35頃)

さる‐すべり【猿辷り】

囲碁で、辺の第2線から第1線へ桂馬けいまにすべりこみ、相手の地じを減らすこと。→桂馬2

さる‐すべり【猿滑り・百日紅・紫薇】

(幹の皮が滑らかなので猿もすべるの意)

①ミソハギ科の落葉高木。中国南部の原産。幹は高さ数メートル。平滑でこぶが多く、淡褐色。葉は楕円形で四稜のある枝に対生。夏から秋に紅色または白色の小花が群がり咲く。日本で庭木として古くから栽培。材は緻密で細工用。ヒャクジツコウ。サルナメリ。〈[季]夏〉。毛吹草6「山王の山の紅葉や―」(道寿)

サルスベリ(花)

撮影:関戸 勇

②ヒメシャラの別称。

サルゼ

江戸時代に舶来した毛織物の一種。サージかという。浄瑠璃、博多小女郎波枕「各々―・羅紗・すためん…下着・上着も渡り物」

ざる‐そば【笊蕎麦】

笊や簀すの子に盛ったそば。盛蕎麦と区別して、明治以後、上に焼海苔を細かくしてかける。ざる。

サルダーナ【sardana スペイン】

スペイン、カタルニア地方の伝統的民俗舞踊。また、その舞曲。

さるたひこ【猿田彦】

(古くはサルダビコ)日本神話で、瓊瓊杵尊ににぎのみこと降臨の際、先頭に立って道案内し、のち伊勢国五十鈴いすず川上に鎮座したという神。容貌魁偉で鼻長7咫あた、身長7尺余と伝える。俳優・衢ちまたの神ともいう。中世に至り、庚申の日にこの神を祀り、また、道祖神と結びつけた。

サルタン【sultan】

⇒スルタン

さる‐ぢえ【猿知恵】‥ヱ

こざかしい知恵。浅はかな知恵。「―を働かせる」

さる‐つかい【猿遣い】‥ツカヒ

(→)「猿まわし」に同じ。

さる‐つなぎ【猿繋ぎ】

①戸・扉などのあおりどめ。

②うしろ手に縛り、木などへつなぐこと。浄瑠璃、神霊矢口渡「判官が、ぐつとしめ上げ―」

ザルツブルク【Salzburg】

オーストリア中部、ドイツとの国境近くの都市。同名の州の州都。中世の城や教会が多い歴史地区は世界遺産。モーツァルトの生地。毎年の音楽祭は有名。人口14万5千(2001)。

ザルツブルク(1)

提供:NHK

②ヒメシャラの別称。

サルゼ

江戸時代に舶来した毛織物の一種。サージかという。浄瑠璃、博多小女郎波枕「各々―・羅紗・すためん…下着・上着も渡り物」

ざる‐そば【笊蕎麦】

笊や簀すの子に盛ったそば。盛蕎麦と区別して、明治以後、上に焼海苔を細かくしてかける。ざる。

サルダーナ【sardana スペイン】

スペイン、カタルニア地方の伝統的民俗舞踊。また、その舞曲。

さるたひこ【猿田彦】

(古くはサルダビコ)日本神話で、瓊瓊杵尊ににぎのみこと降臨の際、先頭に立って道案内し、のち伊勢国五十鈴いすず川上に鎮座したという神。容貌魁偉で鼻長7咫あた、身長7尺余と伝える。俳優・衢ちまたの神ともいう。中世に至り、庚申の日にこの神を祀り、また、道祖神と結びつけた。

サルタン【sultan】

⇒スルタン

さる‐ぢえ【猿知恵】‥ヱ

こざかしい知恵。浅はかな知恵。「―を働かせる」

さる‐つかい【猿遣い】‥ツカヒ

(→)「猿まわし」に同じ。

さる‐つなぎ【猿繋ぎ】

①戸・扉などのあおりどめ。

②うしろ手に縛り、木などへつなぐこと。浄瑠璃、神霊矢口渡「判官が、ぐつとしめ上げ―」

ザルツブルク【Salzburg】

オーストリア中部、ドイツとの国境近くの都市。同名の州の州都。中世の城や教会が多い歴史地区は世界遺産。モーツァルトの生地。毎年の音楽祭は有名。人口14万5千(2001)。

ザルツブルク(1)

提供:NHK

ザルツブルク(2)

提供:JTBフォト

ザルツブルク(2)

提供:JTBフォト

ザルツブルク

提供:NHK

ザルツマン【Christian Gotthilf Salzmann】

ドイツの教育家。児童の自発性、工作実験、自然の影響、体育を重視、1784年汎愛学校を創立。著「蟹の小本」「蟻の小本」など。(1744〜1811)

サルディニア【Sardinia】

サルデーニャの英語名。

サルデーニャ【Sardegna】

地中海の西部、コルシカ島の南にある、シチリア島に次ぐ地中海第2の大島。イタリア領。属島を合して面積2万4000平方キロメートル。人口164万8千(2004)。葡萄酒・コルク・鉱産物などを産。中心都市はカリアリ。英語名サルディニア。

⇒サルデーニャ‐おうこく【サルデーニャ王国】

サルデーニャ‐おうこく【サルデーニャ王国】‥ワウ‥

イタリア北部の王国。1720年成立。1849年に国王に即位したヴィットリオ=エマヌエレ2世のもとで、首相カヴールの近代化政策を背景にしてイタリア統一を達成。サルディニア王国。

⇒サルデーニャ【Sardegna】

サルデス【Sardes】

小アジアの古代都市。リディア王国の首都。紀元前6世紀、クロイソス王の時栄えた。今のトルコ西部のイズミル近辺。サルディス。

ザルツブルク

提供:NHK

ザルツマン【Christian Gotthilf Salzmann】

ドイツの教育家。児童の自発性、工作実験、自然の影響、体育を重視、1784年汎愛学校を創立。著「蟹の小本」「蟻の小本」など。(1744〜1811)

サルディニア【Sardinia】

サルデーニャの英語名。

サルデーニャ【Sardegna】

地中海の西部、コルシカ島の南にある、シチリア島に次ぐ地中海第2の大島。イタリア領。属島を合して面積2万4000平方キロメートル。人口164万8千(2004)。葡萄酒・コルク・鉱産物などを産。中心都市はカリアリ。英語名サルディニア。

⇒サルデーニャ‐おうこく【サルデーニャ王国】

サルデーニャ‐おうこく【サルデーニャ王国】‥ワウ‥

イタリア北部の王国。1720年成立。1849年に国王に即位したヴィットリオ=エマヌエレ2世のもとで、首相カヴールの近代化政策を背景にしてイタリア統一を達成。サルディニア王国。

⇒サルデーニャ【Sardegna】

サルデス【Sardes】

小アジアの古代都市。リディア王国の首都。紀元前6世紀、クロイソス王の時栄えた。今のトルコ西部のイズミル近辺。サルディス。

さら‐ゆ【更湯・新湯】🔗⭐🔉

さら‐ゆ【更湯・新湯】

わかしたままで、まだ入浴者のない風呂。また、その湯。あらゆ。しんゆ。浄瑠璃、絵本太功記「年寄に―は毒」

ふか・す【深す・更かす】🔗⭐🔉

ふか・す【深す・更かす】

〔他五〕

夜のふけるまで起きている。源氏物語賢木「お前にさぶらひて、今まで―・し侍りにける」。「読書に夜を―・す」

ふ・く【更く・深く】🔗⭐🔉

ふ・く【更く・深く】

〔自下二〕

⇒ふける(下一)

ふけ‐まい【腐化米・更米】🔗⭐🔉

ふけ‐まい【腐化米・更米】

湿気・虫食いなどのためにいたんだ米。

ふけまち‐づき【更待月】🔗⭐🔉

ふけまち‐づき【更待月】

陰暦20日夜の月。寝待月の翌夜の月。ふけまち。〈[季]秋〉

ふけ‐ゆ・く【更け行く】🔗⭐🔉

ふけ‐ゆ・く【更け行く】

〔自五〕

①夜が深くなって行く。万葉集9「白鳥の鷺坂山の松蔭に宿りて行かな夜も―・くを」

②(「老け行く」と書く)年をとって行く。紫式部日記「年暮れてわが世―・く風の音に心のうちのすさまじきかな」

ふ・ける【更ける・深ける】🔗⭐🔉

ふ・ける【更ける・深ける】

〔自下一〕[文]ふ・く(下二)

(「ふか(深)」と同源)

①夜がふかくなる。深更しんこうになる。万葉集17「ぬば玉の夜は―・けぬらし玉くしげ二上山に月かたぶきぬ」。天草本平家物語「とかく僉議が多うて悪い。夜が―・くるに早う急げ」

②季節が深まる。新古今和歌集秋「秋―・けぬ鳴けや霜夜のきりぎりす」

③(「老ける」と書く)年がたける。年とる。年寄りじみる。拾遺和歌集雑「有明の月の光を待つほどに我がよのいたく―・けにけるかな」。日葡辞書「トシガフケタ」。「年齢より―・けて見える」

ふけ‐わた・る【更け渡る】🔗⭐🔉

ふけ‐わた・る【更け渡る】

〔自五〕

夜がすっかり更けてしまう。深夜になる。「夜も―・る」

[漢]更🔗⭐🔉

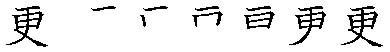

更 字形

筆順

筆順

〔日(曰)部3画/7画/常用/2525・3939〕

〔音〕コウ〈カウ〉(漢)

〔訓〕さら・ふける・ふかす・あらたまる・あらためる・かえる

[意味]

①あらたまる。あらためる。かわる。かえる。「更新・更改・更衣・変更」。こもごも。かわるがわる。「外国使更来=外国の使こもごも来る」〔史記〕

②夜がおそくなる。ふける。「深更」。日没から日の出までの一夜を五等分したそれぞれの時刻の呼び名。「初更・五更」

③さらに。

㋐そのうえに。一段と。

㋑けっして。いっこうに。「更無他裘=さらに他の裘(きゅう=皮ごろも)無し」〔史記〕

[解字]

もと、曰部。本字は[

〔日(曰)部3画/7画/常用/2525・3939〕

〔音〕コウ〈カウ〉(漢)

〔訓〕さら・ふける・ふかす・あらたまる・あらためる・かえる

[意味]

①あらたまる。あらためる。かわる。かえる。「更新・更改・更衣・変更」。こもごも。かわるがわる。「外国使更来=外国の使こもごも来る」〔史記〕

②夜がおそくなる。ふける。「深更」。日没から日の出までの一夜を五等分したそれぞれの時刻の呼び名。「初更・五更」

③さらに。

㋐そのうえに。一段と。

㋑けっして。いっこうに。「更無他裘=さらに他の裘(きゅう=皮ごろも)無し」〔史記〕

[解字]

もと、曰部。本字は[ ]。会意。「丙」(=ぴんと張る)+「攴」(=動詞の記号)。ゆるんだものを張ってぴんとさせる、転じて、あらためる意。

[難読]

更衣きさらぎ・更級さらしな

]。会意。「丙」(=ぴんと張る)+「攴」(=動詞の記号)。ゆるんだものを張ってぴんとさせる、転じて、あらためる意。

[難読]

更衣きさらぎ・更級さらしな

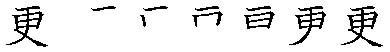

筆順

筆順

〔日(曰)部3画/7画/常用/2525・3939〕

〔音〕コウ〈カウ〉(漢)

〔訓〕さら・ふける・ふかす・あらたまる・あらためる・かえる

[意味]

①あらたまる。あらためる。かわる。かえる。「更新・更改・更衣・変更」。こもごも。かわるがわる。「外国使更来=外国の使こもごも来る」〔史記〕

②夜がおそくなる。ふける。「深更」。日没から日の出までの一夜を五等分したそれぞれの時刻の呼び名。「初更・五更」

③さらに。

㋐そのうえに。一段と。

㋑けっして。いっこうに。「更無他裘=さらに他の裘(きゅう=皮ごろも)無し」〔史記〕

[解字]

もと、曰部。本字は[

〔日(曰)部3画/7画/常用/2525・3939〕

〔音〕コウ〈カウ〉(漢)

〔訓〕さら・ふける・ふかす・あらたまる・あらためる・かえる

[意味]

①あらたまる。あらためる。かわる。かえる。「更新・更改・更衣・変更」。こもごも。かわるがわる。「外国使更来=外国の使こもごも来る」〔史記〕

②夜がおそくなる。ふける。「深更」。日没から日の出までの一夜を五等分したそれぞれの時刻の呼び名。「初更・五更」

③さらに。

㋐そのうえに。一段と。

㋑けっして。いっこうに。「更無他裘=さらに他の裘(きゅう=皮ごろも)無し」〔史記〕

[解字]

もと、曰部。本字は[ ]。会意。「丙」(=ぴんと張る)+「攴」(=動詞の記号)。ゆるんだものを張ってぴんとさせる、転じて、あらためる意。

[難読]

更衣きさらぎ・更級さらしな

]。会意。「丙」(=ぴんと張る)+「攴」(=動詞の記号)。ゆるんだものを張ってぴんとさせる、転じて、あらためる意。

[難読]

更衣きさらぎ・更級さらしな

広辞苑に「更」で始まるの検索結果 1-62。