複数辞典一括検索+![]()

![]()

おお・す【果す】オホス🔗⭐🔉

おお・す【果す】オホス

〔自下二〕

⇒おおせる

おお・せる【果せる】オホセル🔗⭐🔉

おお・せる【果せる】オホセル

〔自下一〕[文]おほ・す(下二)

(動詞の連用形に付いて)しとげる。はたす。源氏物語末摘花「いとよう書き―・せたり」。「隠し―・せることではない」

か【果】クワ🔗⭐🔉

か【果】クワ

①木の実。くだもの。また、それを数える語。菓。

②〔仏〕

㋐原因によって生ずる一切のもの。↔因。

㋑仏果ぶっか。

か‐い【果位】クワヰ🔗⭐🔉

か‐い【果位】クワヰ

〔仏〕修行の結果、到達した仏の境地。↔因位

か‐えい【果鋭】クワ‥🔗⭐🔉

か‐えい【果鋭】クワ‥

果断で気性の鋭いこと。

か‐かん【果敢】クワ‥🔗⭐🔉

か‐かん【果敢】クワ‥

決断力が強く、大胆に物事を行うさま。「―に戦う」「勇猛―」

か‐き【果毅】クワ‥🔗⭐🔉

か‐き【果毅】クワ‥

決断がよく、意志の強いこと。

か‐けつ【果決】クワ‥🔗⭐🔉

か‐けつ【果決】クワ‥

決断が速いこと。

か‐さい【果菜】クワ‥🔗⭐🔉

か‐さい【果菜】クワ‥

①果物と野菜。

②ナス・キュウリ・マクワウリなどのように、果実を食用とする野菜。

か‐じつ【果実】クワ‥🔗⭐🔉

か‐じつ【果実】クワ‥

①種子植物の花の受精後の様態。雌しべの子房および付随した部分が発育してでき、中に種子を含む。乾果・液果の2種に大別。→真果→偽果。

②特に、液果の中の食用となるものの称。くだもの。水菓子。

③〔法〕物から生ずる収益。天然果実と法定果実の別がある。前者には穀物・野菜・鶏卵・牛乳・羊毛など、後者には賃料や利息などが属する。

⇒かじつ‐しゅ【果実酒】

⇒かじつ‐シロップ【果実シロップ】

⇒かじつ‐す【果実酢】

かじつ‐しゅ【果実酒】クワ‥🔗⭐🔉

かじつ‐しゅ【果実酒】クワ‥

①果汁を発酵させて製造したアルコール飲料。ブドウ酒・リンゴ酒など。

②焼酎・ブランデーなどの蒸留酒に果実を漬けて造ったリキュール。ウメ酒・イチゴ酒など。果実混和酒。

⇒か‐じつ【果実】

かじつ‐シロップ【果実シロップ】クワ‥🔗⭐🔉

かじつ‐シロップ【果実シロップ】クワ‥

イチゴ・レモン・メロンなどの果汁に砂糖を加えて濃縮した液。水などで薄めて飲料とする。果実の香料、着色料を用いたものもある。

⇒か‐じつ【果実】

かじつ‐す【果実酢】クワ‥🔗⭐🔉

かじつ‐す【果実酢】クワ‥

果汁を原料とした酢。リンゴ酢・ブドウ酢(ワイン‐ビネガー)など。

⇒か‐じつ【果実】

か‐じゅ【果樹】クワ‥🔗⭐🔉

か‐じゅ【果樹】クワ‥

果物のなる樹の総称。ミカン・リンゴ・ブドウ・モモなど。

⇒かじゅ‐えん【果樹園】

⇒かじゅ‐えんげい【果樹園芸】

か‐じゅう【果汁】クワジフ🔗⭐🔉

か‐じゅう【果汁】クワジフ

果物をしぼったしる。ジュース。

かじゅ‐えん【果樹園】クワ‥ヱン🔗⭐🔉

かじゅ‐えん【果樹園】クワ‥ヱン

果樹を栽培する園地。

⇒か‐じゅ【果樹】

かじゅ‐えんげい【果樹園芸】クワ‥ヱン‥🔗⭐🔉

かじゅ‐えんげい【果樹園芸】クワ‥ヱン‥

園芸の一部門。果樹の栽培・育種、果実の品質・出荷にかかわる管理などを扱う。

⇒か‐じゅ【果樹】

か‐ぜん【果然】クワ‥🔗⭐🔉

か‐ぜん【果然】クワ‥

予想どおりであること。案のとおり。はたして。

か‐そ【果蔬】クワ‥🔗⭐🔉

か‐そ【果蔬】クワ‥

くだものとやさい。

か‐だん【果断】クワ‥🔗⭐🔉

か‐だん【果断】クワ‥

思い切ってするさま。「―な行動」

か‐とう【果糖】クワタウ🔗⭐🔉

か‐とう【果糖】クワタウ

分子式C6H12O6 単糖の一つ。ケトヘキソース(ケトン基をもつ六炭糖)の代表的なもの。白色粉末で、水に溶解し糖類中甘味が最も強い。果実・蜂蜜中に存在。化学名をⅮ‐フルクトースといい、またその旋光性により左旋糖ともいう。

か‐にく【果肉】クワ‥🔗⭐🔉

か‐にく【果肉】クワ‥

液果実のうち、水分を多く含み多肉となる部分。

か‐ひ【果皮】クワ‥🔗⭐🔉

か‐ひ【果皮】クワ‥

①種子を除く果実の部分で、主として子房壁の成熟したもの。外果皮・中果皮・内果皮に分かれる。

②果実の表面をおおっている皮。

か‐ぶつ【果物】クワ‥🔗⭐🔉

か‐ぶつ【果物】クワ‥

くだもの。

か‐へい【果柄】クワ‥🔗⭐🔉

か‐へい【果柄】クワ‥

果実をつける柄。果梗かこう。

か‐ほう【果報】クワ‥🔗⭐🔉

か‐ほう【果報】クワ‥

①因果応報。前世の行いのむくい。太平記16「此の所にて皆死すべき―にてこそ有るらめ」↔業ごう。

②めぐりあわせのよいこと。幸運。風姿花伝「この道に、二の―あり。声と身形也」。「―な身の上」

⇒かほう‐まけ【果報負け】

⇒かほう‐もの【果報者】

⇒果報は寝て待て

○果報は寝て待てかほうはねてまて🔗⭐🔉

○果報は寝て待てかほうはねてまて

幸運は人力ではどうすることもできないから、あせらないで静かに時機の来るのを待っていればよい。

⇒か‐ほう【果報】

か‐ほうぼく【過放牧】クワハウ‥

土地の牧養力を超えて家畜を放牧すること。乾燥草原での砂漠化の最大の原因。

かほう‐まけ【果報負け】クワ‥

果報がよすぎてかえって禍を招くこと。

⇒か‐ほう【果報】

かほう‐もの【果報者】クワ‥

しあわせ者。

⇒か‐ほう【果報】

か‐ほうわ【過飽和】クワハウ‥

①溶液中に溶解度以上の溶質が溶けている状態。

②蒸気が飽和蒸気圧以上に存在する状態。大気が冷却して水蒸気が飽和水蒸気圧以上になっても凝縮しない場合など。

⇒かほうわ‐じょうき【過飽和蒸気】

かほうわ‐じょうき【過飽和蒸気】クワハウ‥

過飽和の状態にある蒸気。急激に膨張して急冷する場合などに生じる。これは不安定な状態で、つりあいが破れれば一部は凝縮して飽和蒸気となる。

⇒か‐ほうわ【過飽和】

カポーティ【Truman Capote】

アメリカの小説家。異常な感受性・幻想性が特徴の「遠い声、遠い部屋」「ティファニーで朝食を」や、ノン‐フィクション‐ノベル「冷血」がある。(1924〜1984)

ガボール【Dennis Gabor】

イギリスの物理学者。ハンガリー生れ。ホログラフィーを創案し、実用化に貢献。ノーベル賞。(1900〜1979)

かほく

石川県のほぼ中央に位置する市。西に日本海を望む。繊維工業が盛ん。人口3万5千。

かほく【河北】

(Hebei)中国、華北北部の省。北東部は渤海湾に臨む。省都は石家荘。面積約19万平方キロメートル。旧称は直隷。別称、燕・冀き。→中華人民共和国(図)

か‐ほく【華北】クワ‥

中国北部の称。今日の行政区分では、北京・天津両市、河北・山西両省と内モンゴル自治区を指す。河南省を含める場合もある。

⇒かほく‐ぶんり‐こうさく【華北分離工作】

か‐ぼく【花木】クワ‥

美しい花の咲く木。花樹。

か‐ぼく【佳木・嘉木】

よい木。美しい木。佳樹。

か‐ぼく【家僕】

①家臣。家来。

②しもべ。下男。

か‐ぼく【華墨】クワ‥

他人の手紙の敬称。

が‐ぼく【雅樸】

優雅と質樸。みやびと飾り気ないこと。

かほく‐がた【河北潟】

石川県中部、金沢平野北部にある潟湖。内灘砂丘の内側で、大野川と放水路によって日本海へ排水。面積4.1平方キロメートル。蓮湖れんこ。大青湖たいせいこ。

かほく‐しんぽう【河北新報】

(河北は白河以北の意)宮城県を中心とする日刊紙。1897年(明治30)「東北日報」を継承し創刊。ブロック紙の一つ。

かほく‐ぶんり‐こうさく【華北分離工作】クワ‥

満州事変後、中国華北地方を国民政府から分離して日本の支配下におくために行われた工作。1935年(昭和10)関東軍などが推進、日中戦争の原因となった。

⇒か‐ほく【華北】

か‐ほくめん【下北面】

⇒げほくめん

か‐ほご【過保護】クワ‥

子供を育てる時に、必要以上に面倒を見ること。また、そのように育てられること。「―に育てられた子」「―な父親」

が‐ほし

〔接尾〕

(助詞ガにホシ(欲)の付いた語)動詞の連用形に付いて希望を表す。上代から平安初期まで用いられた。…したい。…でありたい。古事記下「わが見―国は」

カポジ‐にくしゅ【カポジ肉腫】

(オーストリアの皮膚科医カポジ(M. K. Kaposi1837〜1902)の名に因む)血管内皮細胞由来の悪性腫瘍で、皮膚のほかリンパ節・消化管・骨などにも発生。アフリカ・東欧の中高年男性に多い。アフリカの症例では腫瘍細胞内にサイトメガロ‐ウイルスが見出され、またエイズ患者に高率に発生する。特発性多発性出血性肉腫。

かぼす

ユズの一種。果実は酸が強く独特の風味がある。果皮は緑色で、熟すと黄色になる。大分県特産。〈[季]秋〉

か‐ぼそ・い【か細い】

〔形〕[文]かぼそ・し(ク)

(カは接頭語)細くて弱々しい。きゃしゃである。四季物語「老の―・き脚にも」。「―・い声」

カポタスト【capotasto イタリア】

ギターなどの弦楽器で用いる移調用装置。カポ。

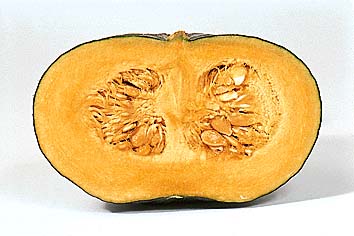

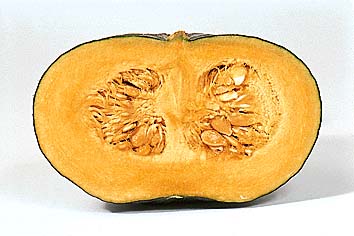

カボチャ【南瓜】

(16世紀頃カンボジアから伝来したからいう)ウリ科の一年生果菜。蔓性で雌雄異花。夏、黄色の花をつけ、その後結実。原産地はアメリカ大陸。世界各地で栽培される代表的な野菜。チリメン・キクザ(菊座)などの日本カボチャ、クリカボチャなどの西洋カボチャ、ソウメンカボチャなどのペポカボチャの3系統がある。ほかに観賞用・飼料用品種もある。種子も食用。唐茄子とうなす。ナンキン(南京)。〈[季]秋〉

カボチャ(断面)

撮影:関戸 勇

セイヨウカボチャ

提供:OPO

セイヨウカボチャ

提供:OPO

カボチャ(雌花)

撮影:関戸 勇

カボチャ(雌花)

撮影:関戸 勇

⇒カボチャ‐やろう【南瓜野郎】

⇒南瓜に目鼻

⇒カボチャ‐やろう【南瓜野郎】

⇒南瓜に目鼻

セイヨウカボチャ

提供:OPO

セイヨウカボチャ

提供:OPO

カボチャ(雌花)

撮影:関戸 勇

カボチャ(雌花)

撮影:関戸 勇

⇒カボチャ‐やろう【南瓜野郎】

⇒南瓜に目鼻

⇒カボチャ‐やろう【南瓜野郎】

⇒南瓜に目鼻

かほう‐まけ【果報負け】クワ‥🔗⭐🔉

かほう‐まけ【果報負け】クワ‥

果報がよすぎてかえって禍を招くこと。

⇒か‐ほう【果報】

かほう‐もの【果報者】クワ‥🔗⭐🔉

かほう‐もの【果報者】クワ‥

しあわせ者。

⇒か‐ほう【果報】

か‐ら【果蓏】クワ‥🔗⭐🔉

か‐ら【果蓏】クワ‥

木の実と草の実。「―にも理あり」

くだもの【果物・菓物】🔗⭐🔉

くだもの【果物・菓物】

(「木くの物」の意)

①草木の果実で食用となるもの。水菓子。生なり果物。遊仙窟(醍醐寺本)康永点「菓子クダモノの上ほとりに向ひ」。「食後の―」

②(女房詞)柑子こうじ。

③菓子。唐菓物からくだもの。古今著聞集18「御―を参らせられたりけるに、おこしごめをとらせ給ひて」

④酒の肴の総称。源氏物語竹河「浅香せんこうの折敷おしき二つばかりして、―・盃ばかりさし出で給へり」

⇒くだもの‐いそぎ【果物急ぎ】

⇒くだもの‐とけいそう【果物時計草】

くだもの‐いそぎ【果物急ぎ】🔗⭐🔉

くだもの‐いそぎ【果物急ぎ】

出された果物などにすぐ手を出したがること。源氏物語東屋「目とどめ給ふほどに、―にぞ見えける」

⇒くだもの【果物・菓物】

くだもの‐とけいそう【果物時計草】‥サウ🔗⭐🔉

くだもの‐とけいそう【果物時計草】‥サウ

トケイソウ科の常緑多年草。果実はパッション‐フルーツと呼ばれ食用、特にジュースを作る。

⇒くだもの【果物・菓物】

はか‐な・い【果無い・果敢無い・儚い】🔗⭐🔉

はか‐な・い【果無い・果敢無い・儚い】

〔形〕[文]はかな・し(ク)

(ハカは、仕上げようと予定した作業の目標量。それが手に入れられない、所期の結実のない意)

①これといった内容がない。とりとめがない。源氏物語帚木「―・きあだ事をも、まことの大事をも」。源氏物語賢木「うちわたりを見給ふにつけても世の有様あはれに―・く移り変る事のみ多かり」

②しっかりしていなくて頼りにならない。手ごたえがない。古今和歌集恋「行く水にかずかくよりも―・きは思はぬ人を思ふなりけり」。源氏物語若紫「いと―・う物し給ふこそ、あはれにうしろめたけれ」。「―・い夢をいだく」

③物事の度合などがわずかである。ちょっとしたことである。かりそめである。源氏物語若紫「弁の君、扇―・う打ち鳴らして」「夜昼恋ひ聞え給ふに―・き物も聞し召さず」

④あっけない。あっけなくむなしい。特に、人の死についていう。古今和歌集恋「―・くて夢にも人を見つる夜は」。和泉式部日記「夢よりも―・き世の中を嘆きわびつつ」。源氏物語夕顔「あはれと思ひし人の―・きさまになりにたるを」。「―・く散る」

⑤粗略である。みじめである。宇津保物語菊宴「やむごとなき人いと多く候ひ給ふなる宮なれば、この人の―・くて交らひ給はむもいかならむ」。源氏物語桐壺「桐壺の更衣のあらはに―・くもてなされにしためしも」

⑥しっかりした思慮分別がない。あさはかである。宇津保物語藤原君「我を―・しとおぼして、はかり給はむとおぼすななり」。源氏物語葵「―・しや人のかざせるあふひ故神の許しの今日を待ちける」

⇒はかなくなる

はかな‐ごと【果無事】🔗⭐🔉

はかな‐ごと【果無事】

はかない事柄。宇津保物語菊宴「なぞこの―は」

⇒はか‐な【果無・果敢無・儚】

はか‐な・し【果無し・果敢無し・儚し】🔗⭐🔉

はか‐な・し【果無し・果敢無し・儚し】

〔形ク〕

⇒はかない

はかなし‐ごと【果無し事】🔗⭐🔉

はかなし‐ごと【果無し事】

はかない事柄。はかなごと。源氏物語賢木「かやうの―どもを」

はかな‐だ・つ【果無立つ】🔗⭐🔉

はかな‐だ・つ【果無立つ】

〔自四〕

(「だつ」は接尾語)はかないさまである。はかないさまに見える。枕草子99「屋のさまも―・ち」

⇒はか‐な【果無・果敢無・儚】

はかな・ぶ【果無ぶ】🔗⭐🔉

はかな・ぶ【果無ぶ】

〔自上二〕

はかないさまに見える。源氏物語夕霧「―・びたるこそはらうたけれ」

はかな・む【果無む】🔗⭐🔉

はかな・む【果無む】

〔他五〕

はかないと思う。徒然草「此の世を―・み、必ず生死を出でんと思はんに」。「前途を―・む」

はかな‐もの【果無物】🔗⭐🔉

はかな‐もの【果無物】

はかないもの。弱いもの。役に立たないもの。源氏物語夕霧「業障にまとはれたる―なり」

⇒はか‐な【果無・果敢無・儚】

はたし‐あい【果し合い】‥アヒ🔗⭐🔉

はたし‐あい【果し合い】‥アヒ

決闘をすること。

はたし‐あ・う【果し合ふ】‥アフ🔗⭐🔉

はたし‐あ・う【果し合ふ】‥アフ

〔他四〕

互いに恨みのある者が死を期して戦う。決闘をする。

はたし‐じょう【果し状】‥ジヤウ🔗⭐🔉

はたし‐じょう【果し状】‥ジヤウ

果し合いを申し込む書状。決闘状。男色大鑑「―をしたため」

はたし‐て【果して】🔗⭐🔉

はたし‐て【果して】

〔副〕

①思っていたように。案の通りに。大唐西域記長寛点「王の還りたまふとき、果ハタシテ禍とがを構ふる者有りて」。「―失敗した」

②(疑問・仮定の語を伴って)まことに。ほんとうに。その言の通りに。「―彼の言う通りなら」「―どうなるか」

○跣で逃げるはだしでにげる

とてもかなわない意。日本永代蔵6「此の男の器用さ…文作もんさくには神楽・願斎もはだしで逃げ」

⇒はだし【跣・裸足】

はたし‐まなこ【果し眼】🔗⭐🔉

はたし‐まなこ【果し眼】

相手を打ち果たそうとする決死の目つき。武道伝来記「―にて来る」

はた・す【果たす】🔗⭐🔉

はた・す【果たす】

〔他五〕

①なしとげる。しおおせる。万葉集3「玉の緒の絶えじい妹と結びてし言は―・さず思へりし心は遂げず」。天草本伊曾保物語「狼…先づ犬どもを生害して、その後羊を食くらひ―・いた」。「責任を―・す」「宿願を―・す」

②願ほどきのお礼参りをする。源氏物語澪標「その秋住吉にまうで給ふ。願ども―・し給ふべければ」

③殺す。しとめる。狂言、千切木「おのれ、―・さいで堪忍がなるものか」

④(動詞の連用形に付いて)すっかり…する。「使い―・す」

はたせる‐かな【果せる哉】🔗⭐🔉

はたせる‐かな【果せる哉】

やっぱり。思った通り。

はたて【果・極・尽】🔗⭐🔉

はたて【果・極・尽】

はて。かぎり。際涯。万葉集8「敷きませる国の―に」

はて【果て】🔗⭐🔉

はて【果て】

①はてること。おわり。すえ。かぎり。最後。古今和歌集春「―はものうくなりぬべらなり」。「挙げ句の―」「旅路の―」「―が無い」

②人の死後の忌いみ・喪の終り。通例は四十九日の終わる日。また、一周忌。天皇などの場合は諒闇の明ける年。源氏物語総角「御―のこと、いそがせ給ふ」

③人や家筋などの年月を経た状態。特に、おちぶれた状態。謡曲、関寺小町「御身は小町が―ぞとよ」。「なれの―」

④(「涯」とも書く)山野・海などの遠くの端はし。際涯。かぎり。「世界の―までも」

はて‐がた【果て方】🔗⭐🔉

はて‐がた【果て方】

はてに近い頃。おわりの頃。伊勢物語「よみ―に」

はて‐くち【果て口】🔗⭐🔉

はて‐くち【果て口】

命の果てるきっかけ。破滅のもと。天草本伊曾保物語「この麻が生長して羂わなとなり、網とならば、われらが―ぢや」

はて‐し【果てし】🔗⭐🔉

はて‐し【果てし】

(シは強めの助詞。打消の語を伴って)かぎり。おわり。きり。はて。〈日葡辞書〉。「―の無い話」

⇒はてし‐な・い【果てし無い】

はてし‐な・い【果てし無い】🔗⭐🔉

はてし‐な・い【果てし無い】

〔形〕[文]はてしな・し(ク)

ずっと続いて終りがない。「―・く続く戦い」

⇒はて‐し【果てし】

はて‐だいこ【果て太鼓】🔗⭐🔉

はて‐だいこ【果て太鼓】

演劇・相撲などの終りに打つ太鼓。仕舞太鼓。打出し太鼓。

はて‐つ‐かた【果てつ方】🔗⭐🔉

はて‐つ‐かた【果てつ方】

おわりの頃。はてがた。狭衣物語3「念仏の回向の―に」

はて‐の‐お【果緒】‥ヲ🔗⭐🔉

はて‐の‐お【果緒】‥ヲ

琴の13弦のうち、最も手前にある最高音の巾きんの弦。千載和歌集雑「いまはとてかきなす琴の―の心細くもなりまさるかな」→箏そう

はて‐の‐こと【果ての事】🔗⭐🔉

はて‐の‐こと【果ての事】

(→)「はてのわざ」に同じ。

はて‐の‐つき【果ての月】🔗⭐🔉

はて‐の‐つき【果ての月】

12月。極月ごくげつ。師走しわす。蜻蛉日記中「―の十日」

はて‐の‐とし【果ての年】🔗⭐🔉

はて‐の‐とし【果ての年】

諒闇りょうあんの明けた年。枕草子138「円融院の御―」

はて‐の‐はつか【果ての二十日】🔗⭐🔉

はて‐の‐はつか【果ての二十日】

(西日本で)12月20日。山仕事に行くことを忌む。

はて‐の‐わざ【果ての業】🔗⭐🔉

はて‐の‐わざ【果ての業】

死者の四十九日、または一周忌の仏事。果ての事。源氏物語幻「御―も、やうやう近うなり侍りにけり」

はて‐はて【果て果て】🔗⭐🔉

はて‐はて【果て果て】

はてのはて。とどのつまり。結局。拾遺和歌集雑「世の中をかくいひいひの―は」

は・てる【果てる】🔗⭐🔉

は・てる【果てる】

〔自下一〕[文]は・つ(下二)

①限界に行きつく。行きどまる。おわる。きわまる。万葉集10「昨日こそ年は―・てしか春霞春日の山にはや立ちにけり」。大鏡実頼「任―・ててのぼられけるに」。日葡辞書「ノウ(能)ガハテタ」

②すっかりなくなる。失せる。竹取物語「罪の限り―・てぬればかく迎ふる」。「―・てることのない悲しみ」

③死ぬ。源氏物語薄雲「灯火などの消え入るやうにて―・て給ひぬれば」。天草本平家物語「上より突き落せば菱につらぬかれて、遂に―・てられたと申す」。「戦場で―・てた人」

④(動詞の連用形に付いて)すっかり…する。…しおわる。源氏物語若菜下「いふかひなくはやりかなる口ごはさにえ言ひ―・て給はで」。天草本平家物語「いつの間に変り―・てたお心ぞ」。「あきれ―・てる」「見―・てぬ夢」

み‐ばえ【実蠅・果実蠅】‥バヘ🔗⭐🔉

み‐ばえ【実蠅・果実蠅】‥バヘ

ミバエ科のハエの総称。成虫は小形で翅に斑紋がある。幼虫は植物の果実や茎葉の内部に寄生し、農業害虫として世界的に知られる種類が多い。ウリミバエ・ミカンコミバエ・チチュウカイミバエなど。

[漢]果🔗⭐🔉

果 字形

筆順

筆順

〔木部4画/8画/教育/1844・324C〕

〔音〕カ〈クヮ〉(呉)(漢)

〔訓〕はたす・はてる・はて

[意味]

①木の実み。くだもの。(同)菓。「果実・果樹・青果・苹果へいか」

②(木が実を結ぶように)仕事をやりとげる。はたす。なしとげて得たもの。できばえ。「成果・戦果・効果」

③〔仏〕(前世の)因縁によって生ずる報い。(対)因。「果報・仏果・因果いんが応報・悪因悪果」

④思い切りがよい。「果断・果敢」

⑤はたして。思ったとおり。「果然」

[解字]

象形。木に丸い実がなっている形を描いたもの。

[下ツキ

因果・核果・結果・効果・業果・漿果・証果・成果・青果・戦果・善果・釣果・摘果・美果・仏果・苹果・落果・無花果いちじく

[難読]

果物くだもの・果敢ないはかない

〔木部4画/8画/教育/1844・324C〕

〔音〕カ〈クヮ〉(呉)(漢)

〔訓〕はたす・はてる・はて

[意味]

①木の実み。くだもの。(同)菓。「果実・果樹・青果・苹果へいか」

②(木が実を結ぶように)仕事をやりとげる。はたす。なしとげて得たもの。できばえ。「成果・戦果・効果」

③〔仏〕(前世の)因縁によって生ずる報い。(対)因。「果報・仏果・因果いんが応報・悪因悪果」

④思い切りがよい。「果断・果敢」

⑤はたして。思ったとおり。「果然」

[解字]

象形。木に丸い実がなっている形を描いたもの。

[下ツキ

因果・核果・結果・効果・業果・漿果・証果・成果・青果・戦果・善果・釣果・摘果・美果・仏果・苹果・落果・無花果いちじく

[難読]

果物くだもの・果敢ないはかない

筆順

筆順

〔木部4画/8画/教育/1844・324C〕

〔音〕カ〈クヮ〉(呉)(漢)

〔訓〕はたす・はてる・はて

[意味]

①木の実み。くだもの。(同)菓。「果実・果樹・青果・苹果へいか」

②(木が実を結ぶように)仕事をやりとげる。はたす。なしとげて得たもの。できばえ。「成果・戦果・効果」

③〔仏〕(前世の)因縁によって生ずる報い。(対)因。「果報・仏果・因果いんが応報・悪因悪果」

④思い切りがよい。「果断・果敢」

⑤はたして。思ったとおり。「果然」

[解字]

象形。木に丸い実がなっている形を描いたもの。

[下ツキ

因果・核果・結果・効果・業果・漿果・証果・成果・青果・戦果・善果・釣果・摘果・美果・仏果・苹果・落果・無花果いちじく

[難読]

果物くだもの・果敢ないはかない

〔木部4画/8画/教育/1844・324C〕

〔音〕カ〈クヮ〉(呉)(漢)

〔訓〕はたす・はてる・はて

[意味]

①木の実み。くだもの。(同)菓。「果実・果樹・青果・苹果へいか」

②(木が実を結ぶように)仕事をやりとげる。はたす。なしとげて得たもの。できばえ。「成果・戦果・効果」

③〔仏〕(前世の)因縁によって生ずる報い。(対)因。「果報・仏果・因果いんが応報・悪因悪果」

④思い切りがよい。「果断・果敢」

⑤はたして。思ったとおり。「果然」

[解字]

象形。木に丸い実がなっている形を描いたもの。

[下ツキ

因果・核果・結果・効果・業果・漿果・証果・成果・青果・戦果・善果・釣果・摘果・美果・仏果・苹果・落果・無花果いちじく

[難読]

果物くだもの・果敢ないはかない

広辞苑に「果」で始まるの検索結果 1-68。