複数辞典一括検索+![]()

![]()

から‐ばかり【柄秤・権衡・唐秤】🔗⭐🔉

から‐ばかり【柄秤・権衡・唐秤】

(→)秤はかりに同じ。

かり‐どの【仮殿・権殿】🔗⭐🔉

かり‐どの【仮殿・権殿】

(→)移殿うつしどのに同じ。

⇒かりどの‐せんぐう【仮殿遷宮】

けん【権】🔗⭐🔉

けん‐い【権威】‥ヰ🔗⭐🔉

けん‐い【権威】‥ヰ

(authority)

①他人を強制し服従させる威力。人に承認と服従の義務を要求する精神的・道徳的・社会的または法的威力。「―が失墜する」

②その道で第一人者と認められていること。また、そのような人。大家。「数学の―」

⇒けんい‐しゅぎ【権威主義】

⇒けんい‐しゅぎ‐たいせい【権威主義体制】

⇒けんい‐すじ【権威筋】

⇒けんいてき‐せいかく【権威的性格】

⇒けんい‐どうとく【権威道徳】

けんい‐しゅぎ【権威主義】‥ヰ‥🔗⭐🔉

けんい‐しゅぎ【権威主義】‥ヰ‥

もっぱら権威に価値を認める主義。権威に対する自己卑下や盲目的服従、また、権威をもって他を圧迫する態度や行動としてあらわれる。

⇒けん‐い【権威】

けんい‐しゅぎ‐たいせい【権威主義体制】‥ヰ‥🔗⭐🔉

けんい‐しゅぎ‐たいせい【権威主義体制】‥ヰ‥

(authoritarian regime)非民主主義的な政治体制の一種。強権的な支配を行うが、指導者の権力行使範囲の限定性、明確な統治イデオロギーの欠如、一定の多元性・言論の自由の容認、民衆の政治的無関心への依拠などの点で全体主義と区別される。

⇒けん‐い【権威】

けんい‐すじ【権威筋】‥ヰスヂ🔗⭐🔉

けんい‐すじ【権威筋】‥ヰスヂ

信頼するに足る方面。消息筋。報道で、公表できないが信頼できる情報源をいうのに用いる。

⇒けん‐い【権威】

けんいてき‐せいかく【権威的性格】‥ヰ‥🔗⭐🔉

けんいてき‐せいかく【権威的性格】‥ヰ‥

権威や強者に服従する一方、弱者には自分の力を誇示する性格。

⇒けん‐い【権威】

けんい‐どうとく【権威道徳】‥ヰダウ‥🔗⭐🔉

けんい‐どうとく【権威道徳】‥ヰダウ‥

個人の意志の外にある国家や教会や政党のような権威による価値秩序への服従を道徳とする説。権威説ともいう。

⇒けん‐い【権威】

けん‐えき【権益】🔗⭐🔉

けん‐えき【権益】

権利と利益。特に、ある国が他国の領土内で得た権利と利益。「―を守る」

けん‐か【権家】🔗⭐🔉

けん‐か【権家】

権勢のある家柄。権門。勢家。

けん‐がい【権外】‥グワイ🔗⭐🔉

けん‐がい【権外】‥グワイ

権限の外。↔権内

けん‐かん【権官】‥クワン🔗⭐🔉

けん‐かん【権官】‥クワン

①権勢のある官。また、その官にいる人。

②(→)兼官に同じ。

けん‐き【権奇】🔗⭐🔉

けん‐き【権奇】

①権謀と奇道。普通とは異なる巧みなはかりごと。

②普通と違ってすぐれていること。

けん‐き【権貴】🔗⭐🔉

けん‐き【権貴】

権勢があって高い地位にあること。また、その人。

けん‐ぎ【権宜】🔗⭐🔉

けん‐ぎ【権宜】

臨機に事を取りはからうこと。便宜の処置。機宜。

けん‐ぎ【権義】🔗⭐🔉

けん‐ぎ【権義】

(幕末・明治初期に使われた語)権利と義務。

けん‐げん【権限】🔗⭐🔉

けん‐げん【権限】

〔法〕

①公法上、国家または公共団体が法令の規定に基づいてその職権を行いうる範囲。また、その能力。「職務―」

②私法上、ある人が他人のために法令・契約に基づいてなしうる権能の範囲。「代理人の―」

けん‐げん【権原】🔗⭐🔉

けん‐げん【権原】

〔法〕ある行為を正当化する法律上の原因。他人の土地を使用するための地上権・賃借権の類。

けん‐こう【権綱】‥カウ🔗⭐🔉

けん‐こう【権綱】‥カウ

政権のおおもと。政綱。

けん‐こう【権衡】‥カウ🔗⭐🔉

けん‐こう【権衡】‥カウ

(はかりのおもりとさお、すなわちはかりの意から)つりあい。平均。夏目漱石、吾輩は猫である「是から鼻と顔の―に一言論及したいと思ひます」。「―を保つ」

けん‐さ【権詐】🔗⭐🔉

けん‐さ【権詐】

たくらんでだますこと。いつわりのはかりごと。たくらみ。

けん‐しん【権臣】🔗⭐🔉

けん‐しん【権臣】

権力を持った家来。

けん‐すう【権数】🔗⭐🔉

けん‐すう【権数】

権謀術数の略。

けん‐ずく【権尽】‥ヅク🔗⭐🔉

けん‐ずく【権尽】‥ヅク

「けんぺいずく(権柄尽)」の略。

けん‐せい【権勢】🔗⭐🔉

けん‐せい【権勢】

権力と威勢。権力を握って勢力のあること。「―をほしいままにする」「―をふるう」

けん‐だか【権高・見高】🔗⭐🔉

けん‐だか【権高・見高】

気位の高いこと。傲慢ごうまんな態度をとること。「―な物言い」「―に応対する」

けん‐ち【権知】🔗⭐🔉

けん‐ち【権知】

仮にその事に関係すること。

けん‐ちょう【権寵】🔗⭐🔉

けん‐ちょう【権寵】

君寵があつく権勢のあること。

けん‐づけ【権付】🔗⭐🔉

けん‐づけ【権付】

権勢で押し通すこと。けんぺいずく。

けん‐ど【権度】🔗⭐🔉

けん‐ど【権度】

①はかりとものさし。

②のり。規則。

③つりあい。権衡。

けん‐どう【権道】‥ダウ🔗⭐🔉

けん‐どう【権道】‥ダウ

(「権」は仮の意)手段は正しくないが、目的は正道に合すること。目的を達するために執る臨機応変の処置。方便。

けん‐ない【権内】🔗⭐🔉

けん‐ない【権内】

権限の内。↔権外

○権に借るけんにかる🔗⭐🔉

○権に借るけんにかる

権威をかさに着る。

⇒けん【権】

げん‐にく【減肉】

管の壁が、摩耗や腐食によって薄くなること。

○権に募るけんにつのる🔗⭐🔉

○権に募るけんにつのる

権威をたのんで増長する。

⇒けん【権】

けん‐にょ【賢女】

⇒けんじょ

けんにょ【顕如】

安土桃山時代の浄土真宗の僧。本願寺11世。諱いみなは光佐。10世証如の長男。武田・毛利氏らと結び、諸国門徒の蜂起を以て織田信長に対抗したが、石山合戦の結果、1580年(天正8)石山本願寺を退く。信長の死後、豊臣秀吉から京都七条坊門堀川の地を寄進され、祖堂を建立したのが西本願寺の起源。(1543〜1592)

けん‐にょ【懸念】

(ケネン(懸念)の転ケンネの訛)気がかり。心配。

⇒懸念もない

けん‐にょう【検尿】‥ネウ

尿の医学的検査。尿の量・回数・色、尿中の濁り・蛋白質・糖・胆汁色素・細菌・血球などの有無を調べる。

けん‐のう【権能】🔗⭐🔉

けん‐のう【権能】

①ある事柄について権利を主張し行使できる能力。

②ある事柄をすることが許される資格。

けん‐ぴ【権扉】🔗⭐🔉

けん‐ぴ【権扉】

(「権」は仮の意)本地である仏が仮に神の姿で現れる社殿の扉。ごんぴ。

けん‐ぺい【権柄】🔗⭐🔉

けん‐ぺい【権柄】

(「権」は秤のおもり、「柄」は斧の柄の意)

①政治を行う権力。権勢。太平記27「―の為に上洛あるとぞ聞えし」

②権勢をもって人をおさえつけること。天草本伊曾保物語「ただ―ばかりを用もちようずる儀ぢや」

⇒けんぺい‐おし【権柄押し】

⇒けんぺい‐ずく【権柄尽】

⇒けんぺい‐づら【権柄面】

⇒けんぺい‐まなこ【権柄眼】

⇒権柄晴れて

けんぺい‐おし【権柄押し】🔗⭐🔉

けんぺい‐おし【権柄押し】

権柄ずくに相手をおさえつけて無理を通そうとすること。浄瑠璃、伽羅先代萩「頼朝公の仰せは背いても苦しうないか、サア、サア、サア、サアと―」

⇒けん‐ぺい【権柄】

けんぺい‐ずく【権柄尽】‥ヅク🔗⭐🔉

けんぺい‐ずく【権柄尽】‥ヅク

権柄にまかせて物を言い、また、事を行うこと。けんずく。「―な態度」「―に物を言う」

⇒けん‐ぺい【権柄】

けんぺい‐づら【権柄面】🔗⭐🔉

けんぺい‐づら【権柄面】

横柄な顔つき。

⇒けん‐ぺい【権柄】

○権柄晴れてけんぺいはれて🔗⭐🔉

○権柄晴れてけんぺいはれて

天下晴れて。公然と。浄瑠璃、心中宵庚申「―ねんごろさする」

⇒けん‐ぺい【権柄】

けんぺい‐まなこ【権柄眼】

人をおさえつけるような目つき。横柄な目つき。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「御膝元に人を見下す―」

⇒けん‐ぺい【権柄】

げんぺい‐もも【源平桃】

ハナモモ(花桃)の一品種。花は重弁で、紅白咲分けのもの。さきわけもも。日月桃。

⇒げん‐ぺい【源平】

けんぺい‐りつ【建蔽率】

建築敷地面積に対する建築面積の割合。建築基準法では、保安・衛生や環境保全の上で必要な空地を保つため、種々の制限を設けている。

けん‐ぺき【痃癖・肩癖】

(ゲンペキ・ケンベキ・ケンビキとも)

①癪しゃくの一種。脇腹や臍へそ周辺にしこりがあり、頸から肩などにかけて筋肉のひきつること。かたこり。

②按摩あんまの術。1を揉んでなおすからいう。浄瑠璃、新版歌祭文「艾もぐさも―も大掴みにやつて呉れ」

けん‐べつ【軒別】

一軒ごと。戸別。

けん‐べつ【甄別】

(「甄」は見わける意)人の賢否けんぴをはっきりと見わけること。人才をえらぶこと。

ケンペル【Engelbert Kaempfer】

ドイツの外科医・博物学者。1690年(元禄3)オランダ船船医として長崎出島に渡来、商館付医員。2年間滞在、日本の歴史・政治・宗教・地理を概説した「日本誌」「廻国奇観」(「江戸参府紀行日記」はその巻5)を著す。(1651〜1716)

けん‐べん【軒冕】

①中国で、大夫以上の人の乗る車とかぶる冠。

②転じて、高位高官。

けん‐べん【検便】

病原菌・寄生虫卵・血液などの有無を見るため、糞便を化学的・顕微鏡的に検査すること。

けん‐ぺん【権変】

臨機応変に事をはからうこと。

けん‐ぼ【賢母】

かしこい母。賢明な母。「良妻―」

けん‐ぽ【畎畝】

①田のみぞとうね。

②転じて、田園。田舎いなか。太平記37「―の中にひととなりしかば」

けん‐ぽ【兼補】

本職以外に兼務として他の職に任命されること。兼任。

けん‐ぽ【健歩】

歩くのが達者なこと。健脚。

けん‐ぽ【健保】

健康保険の略。

けん‐ぽ【賢輔】

かしこい輔佐。賢佐。

げん‐ぼ【原簿】

①写しとったものでない、もとの帳簿。「―と照合する」

②元帳もとちょう。→総勘定元帳

げん‐ぽ【玄圃】

①崑崙こんろん山上にあるという仙人の居所。

②転じて、仙洞御所。新古今和歌集真名序「―花芳しき朝」

げん‐ぽ【還補】

(古くゲンプとも)辞任した職に再び任ぜられること。

けんぼう【兼房・憲房】‥バウ

(→)憲法染けんぼうぞめに同じ。

けん‐ぼう【剣鋩】‥バウ

つるぎの切っ先。

けん‐ぼう【健忘】‥バウ

よく物忘れすること。忘れっぽいこと。

⇒けんぼう‐しょう【健忘症】

けん‐ぼう【健棒】‥バウ

(「棒」はバットの意)野球で打撃力の強いこと。「―を振るう」

けん‐ぼう【嫌謗】‥バウ

憎んでそしること。

けん‐ぼう【絹紡】‥バウ

①絹糸紡績けんしぼうせきの略。

②紡績した絹糸のこと。

⇒けんぼう‐ちりめん【絹紡縮緬】

けん‐ぼう【権謀】

臨機応変のはかりごと。権略。

⇒けんぼう‐じゅっすう【権謀術数】

けん‐ぼう【憲法】‥バフ

①⇒けんぽう。平家物語2「聖徳太子十七ケ条の御―に」

②正しいこと。公平。天草本金句集「賞罰を―にするときは大将のいせいがようあらはるる」

③憲法染ぞめの略。

けんぼう【憲法】‥バフ

⇒よしおかけんぼう(吉岡憲法)。

⇒けんぼう‐こもん【憲法小紋】

⇒けんぼう‐ぞめ【憲法染】

⇒けんぼう‐りゅう【憲法流】

けん‐ぼう【賢髦】

名士の中でも特に傑出した人物。賢俊。

けんぽう【建保】

(ケンホウとも)[書経]鎌倉前期、順徳天皇朝の年号。建暦3年12月6日(1214年1月18日)改元、建保7年4月12日(1219年5月27日)承久に改元。

けん‐ぽう【剣法】‥パフ

剣術。剣道。撃剣。

けん‐ぽう【剣鋒】

つるぎの切っ先。

けん‐ぽう【拳法】‥パフ

中国ではじめられた、拳で突き、また、蹴ることを主とした格闘武術。少林拳・太極拳などがある。正保(1644〜1648)年間に陳元贇ちんげんぴんが日本に伝えたという。

けん‐ぽう【憲法】‥パフ

①(古くはケンボウ)おきて。基本となるきまり。国法。

②(constitution)国家存立の基本的条件を定めた根本法。国の統治権、根本的な機関、作用の大原則を定めた基礎法で、通常他の法律・命令を以て変更することを許さない国の最高法規とされる。→日本国憲法→大日本帝国憲法。

⇒けんぽう‐いはん【憲法違反】

⇒けんぽう‐かいせい【憲法改正】

⇒けんぽう‐がく【憲法学】

⇒けんぽう‐ぎかい【憲法義解】

⇒けんぽう‐きねんび【憲法記念日】

⇒けんぽう‐じゅうしちじょう【憲法十七条】

⇒けんぽうじょう‐の‐きかん【憲法上の機関】

⇒けんぽうじょう‐の‐じゆう【憲法上の自由】

げんぼう【玄昉】‥バウ

奈良時代の法相宗の僧。俗姓は阿刀あと氏。717年(養老1)入唐。735年(天平7)帰朝、興福寺に住して法相宗を弘めた。除災招福や皇太夫人藤原宮子治病の験を以て栄寵を受け、藤原広嗣の乱の原因となった。乱後、筑紫観世音寺に左遷。( 〜746)

げん‐ぼう【元謀】

はかりごとの首唱者。

げん‐ぼう【言貌】‥バウ

ことばと容貌。

げん‐ぼう【厳貌】‥バウ

いかめしい容貌・姿。厳容。

げん‐ぽう【元宝】

馬蹄銀の別称。元宝銀。

げん‐ぽう【幻法】‥パフ

魔術。妖術。

げん‐ぽう【現俸】

現在の俸給。

げん‐ぽう【現報】

〔仏〕三報の一つ。現世に業因ごういんを作って現世にその報いを受けること。

げん‐ぽう【減法】‥パフ

(→)「引き算」に同じ。

げん‐ぽう【減俸】

俸給の額を減らすこと。特に、懲戒処分の方法の一つとして行われる。→減給

げん‐ぽう【厳法】‥パフ

きびしいおきて。きびしい法律。

けんぽう‐いはん【憲法違反】‥パフヰ‥

法律・命令・詔勅およびその他の国務に関する行為が憲法の規定に違反すること。違憲。

⇒けん‐ぽう【憲法】

けんぽう‐かいせい【憲法改正】‥パフ‥

憲法を改めること。日本では、国会両議院の総議員の3分の2以上の賛成により国会が発議し、国民投票によって過半数の賛成を得て国民が承認することにより成立(日本国憲法第96条)。

⇒けん‐ぽう【憲法】

けんぽう‐がく【憲法学】‥パフ‥

法学の一部門。憲法および憲法上の諸現象を研究の対象とする学問。国法学。

⇒けん‐ぽう【憲法】

けんぽう‐ぎかい【憲法義解】‥パフ‥

大日本帝国憲法と皇室典範を逐条的に説明した書。憲法起草者の伊藤博文著。1巻。1889年(明治22)刊。

⇒けん‐ぽう【憲法】

けんぽう‐きねんび【憲法記念日】‥パフ‥

国民の祝日の一つ。日本国憲法の施行を記念する日。5月3日。

⇒けん‐ぽう【憲法】

けんぼう‐こもん【憲法小紋】‥バフ‥

憲法染の小紋。兼房小紋。

⇒けんぼう【憲法】

けんぽう‐じゅうしちじょう【憲法十七条】‥パフジフ‥デウ

604年、聖徳太子制定とされる17カ条の道徳的規範。官人への訓戒で、和の精神を基とし、儒・仏の思想を調和し、君臣の道および諸人の則るべき道徳を示したもの。十七条憲法。

→資料[憲法十七条]

⇒けん‐ぽう【憲法】

けんぼう‐じゅっすう【権謀術数】

巧みに人をあざむくはかりごと。権数。→マキアヴェリズム

⇒けん‐ぼう【権謀】

けんぼう‐しょう【健忘症】‥バウシヤウ

①記憶が著しく障害される症候。見聞きしたことを記銘できず、すぐに忘れてしまうもの(前向性健忘)や、ある時からさかのぼって過去の記憶をなくすもの(逆向性健忘)がある。

②物事を忘れやすい性質。

⇒けん‐ぼう【健忘】

けんぽうじょう‐の‐きかん【憲法上の機関】‥パフジヤウ‥クワン

直接に憲法の規定に基づいて設けられた国家の機関。すなわち、天皇・摂政・国会・内閣・国務大臣・最高裁判所・会計検査院などの総称。

⇒けん‐ぽう【憲法】

けんぽうじょう‐の‐じゆう【憲法上の自由】‥パフジヤウ‥イウ

明治憲法下で用いられた語で、日本臣民は法律の範囲内において居住および移転、信教・言論・著作・印行・集会・結社などの自由を有すること。日本国憲法下の基本的人権に当たる。

⇒けん‐ぽう【憲法】

けんぼう‐ぞめ【憲法染】‥バフ‥

黒茶色に小紋を染め出したもの。近世初期吉岡憲法の考案といわれ、明暦・万治(1655〜1661)の頃流行。吉岡染。兼房。憲房。日本永代蔵5「油屋絹の諸織を―の紋付、袖口薄綿にして三つ重ね」

⇒けんぼう【憲法】

けんぼう‐ちりめん【絹紡縮緬】‥バウ‥

絹紡2で製した縮緬。

⇒けん‐ぼう【絹紡】

けんぼう‐りゅう【憲法流】‥バフリウ

剣法の一派。室町後期、吉岡憲法の創始。吉岡流。

⇒けんぼう【憲法】

けん‐ぽく【硯北・研北】

(採光のため机を南向きに置くと、人は硯すずりの北にすわることから)手紙のあて名のわきに添え書きして敬意を表す語。机下。案下。

げん‐ぼく【原木】

原料・材料となる木。

⇒げんぼく‐さいばい【原木栽培】

げん‐ぼく【愿朴】

実直でかざりけのないこと。素朴。

げんぼく‐さいばい【原木栽培】

キノコの栽培方法の一つ。伐採した椎・栗・櫟くぬぎなどを榾木ほたぎ(原木)として、種菌を植え付ける。起源は江戸期に遡る。

⇒げん‐ぼく【原木】

けんぼく‐し【検牧使】

平安時代、勅旨ちょくし牧を巡検するために派遣される馬寮めりょうの役人。御牧使みまきし。

けんぽ‐なし【玄圃梨】

クロウメモドキ科の落葉高木。高さ5メートル。夏、白色の小花を開き、果実は球形。秋、花穂の枝は赤みを帯びて肉質に変じ、甘味を有し、食用。木材は器具用。ケンポノナシ。テンボナシ。ケンノミ。

けん‐ぽん【献本】

書籍を進呈すること。また、その書籍。

けん‐ぽん【絹本】

書画を書くのに使う絹地。また、それに書いた書画。→絖本こうほん

げん‐ぽん【元本】

⇒がんぽん

げん‐ぽん【原本】

①もと。根本。

②写し・抄録・改訂・翻訳などをする前のもとの書物や書類。

③一定の内容を示すために、確定的なものとして、最初に作った文書。正本せいほん・謄本・抄本のもと。

けんぽん‐ほっけしゅう【顕本法華宗】

日蓮宗の一派。もと勝劣派から分かれたもので、派祖は日什、総本山は京都の妙満寺。妙満寺派。什門派。

けん‐ま【肩摩】

往来が雑踏して道行く人の肩と肩とがすれあうこと。

⇒けんま‐こくげき【肩摩轂撃】

けん‐ま【研磨・研摩】

①とぎみがくこと。研削けんさく。「レンズの―」

②深く研究したり心身を鍛えたりすること。

⇒けんま‐き【研磨機】

⇒けんま‐ざい【研磨材】

⇒けんま‐ばん【研磨盤】

げん‐ま【減摩】

①すりへること。

②摩擦をへらすこと。

⇒げんま‐ごうきん【減摩合金】

⇒げんま‐ざい【減摩材】

⇒げんま‐ゆ【減摩油】

げん‐まい【玄米】

(「くろごめ(黒米)」に当てた漢字の音読)籾殻もみがらを除いただけで、精白してない米。精白により剥落するビタミンB1等を含むため、近年健康食料とされる。くろごめ。

⇒げんまい‐しょく【玄米食】

⇒げんまい‐ちゃ【玄米茶】

⇒げんまい‐パン【玄米パン】

げん‐まい【現米】

①現にその場にある米。

②扶持ふちとして給する米。扶持米。

げんまい‐しょく【玄米食】

玄米を炊いた飯。また、玄米を主食とすること。

⇒げん‐まい【玄米】

げんまい‐ちゃ【玄米茶】

番茶または下級の煎茶に焙ほうじた玄米を混ぜた茶。

⇒げん‐まい【玄米】

げんまい‐にょしき【衒売女色】

売色をすること。また、その女。げんまいじょしょく。

げんまい‐パン【玄米パン】

小麦粉に玄米の粉を混ぜ合わせて作ったパン。

⇒げん‐まい【玄米】

けんま‐き【研磨機】

(→)研削盤けんさくばんに同じ。

⇒けん‐ま【研磨・研摩】

けん‐まく【剣幕・見幕・権幕】

(一説に、ケンアク(険悪)の連声から)怒った恐ろしい顔つき・態度。険相。花暦八笑人「イヤハヤすさまじい―だぞ」。「すごい―で食ってかかる」

げんま‐ごうきん【減摩合金】‥ガフ‥

(→)軸受合金に同じ。

⇒げん‐ま【減摩】

けんま‐こくげき【肩摩轂撃】

(「轂撃」は車の轂こしきと轂とがうちあう意)往来の雑踏すること。

⇒けん‐ま【肩摩】

けんま‐ざい【研磨材】

工作物を研いだり磨いたりするために使う高硬度の粒子や粉末の材料。金剛砂・鋼玉など。

⇒けん‐ま【研磨・研摩】

げんま‐ざい【減摩材】

機械の接触部の摩擦を減じ、運動を円滑にするための材料。機械油・グリース・石墨・滑石の類。潤滑材。

⇒げん‐ま【減摩】

けんま‐ばん【研磨盤】

(→)研削盤に同じ。

⇒けん‐ま【研磨・研摩】

げんま‐ゆ【減摩油】

(→)潤滑油じゅんかつゆに同じ。

⇒げん‐ま【減摩】

けん‐まわし【拳回し・拳廻し】‥マハシ

拳相撲の時、相撲の化粧まわしになぞらえて手にかける甲がけの類。

げん‐まん【拳万】

(幼児語)約束を必ず守るしるしとして、相手と小指をからみ合わせること。ゆびきり。

けん‐み【検見】

①検査すること。また、その役。

②鎌倉・室町時代、ある事件を監察するため、臨時に設けた職。実検使よりやや軽いもの。

③犬追物いぬおうもので、射手の射様、馬の扱いよう、矢の当り・はずれなどを糺ただした職名。

④ものみ。斥候。

⑤⇒けみ(毛見)

げん‐み【現未】

〔仏〕現在と未来。現当。

けん‐みじんこ【剣微塵子】‥ヂン‥

ケンミジンコ目の橈脚かいあし類。体長約1ミリメートル、胸部の最後節は細くなって剣状に見え、腹部とともに後体部を形成する。日本各地の淡水や汽水に多く、魚類の天然飼料として重要。また、広くは橈脚類を総称していうこともある。

けんみじんこ

けん‐みつ【顕密】

顕教けんぎょうと密教。「―両宗」

げん‐みつ【厳密】

こまかい点まで手落ちなくきびしく行うさま。「―な検査」「―に言えば」

けん‐みゃく【見脈】

①脈のぐあいを見て診察すること。浮世風呂前「―にして病を指す」

②外見で物事の状態を察すること。また、見てとれる徴候。毛吹草5「気力なきを―にしる柳哉」

③怒ったさま。けんまく。滑稽本、妙竹林話七偏人「直に打殺ぶちころして生肝いきぎもでも抜きさうな―だから」

けん‐みゃく【検脈】

脈拍の数・強さ・規則性などを調べること。

げん‐みょう【玄妙】‥メウ

(道理や技芸が)幽玄で微妙なこと。「―な佳句」「―な味わい」

けん‐みん【県民】

県内の住民。

⇒けんみん‐ぜい【県民税】

けん‐みん【遣明】

中国の明につかわすこと。

⇒けんみん‐し【遣明使】

⇒けんみん‐せん【遣明船】

けんみん‐し【遣明使】

日本から明国に派遣した使節。多くは僧侶で、1401年(応永8)博多の商人肥富こいつみ・同朋衆祖阿を派遣して以来、1547年(天文16)まで20回近く派遣された。当時は入唐にっとう・渡唐と称した。

⇒けん‐みん【遣明】

けんみん‐ぜい【県民税】

「道府県民税」参照。

⇒けん‐みん【県民】

けんみん‐せん【遣明船】

日本から遣明使を乗せて明国に派遣した入貢貿易船。室町幕府のほか、大内氏・細川氏、有力寺院などが派遣。→勘合船

⇒けん‐みん【遣明】

けんむ【建武】

(ケンブとも)[後漢書「於是建元為建武」](勅により後漢の光武帝の年号を用いる)後醍醐天皇朝の年号。元弘4年1月29日(1334年3月5日)改元、建武3年2月29日(1336年4月11日)延元に改元。北朝では建武5年8月28日(1338年10月11日)まで用い、暦応に改元した。

⇒けんむいらい‐ついか【建武以来追加】

⇒けんむ‐しきもく【建武式目】

⇒けんむ‐ねんかんき【建武年間記】

⇒けんむ‐ねんじゅうぎょうじ【建武年中行事】

⇒けんむ‐の‐しんせい【建武新政】

けん‐む【兼務】

本務のほかに他の職務を兼ねること。また、その職務。かけもち。

げん‐む【幻夢】

ゆめまぼろし。また、はかないことをいう。夢幻。

げん‐む【現務】

現に取り扱う事務。

けんむいらい‐ついか【建武以来追加】

室町幕府の法令集。鎌倉幕府の御成敗式目に建武以後の法令を追加する意味で、この称がある。

⇒けんむ【建武】

けんむ‐しきもく【建武式目】

建武3年(1336)足利尊氏が幕政の参考のために諮問し、これに中原是円・同真恵らが答申する形式をとった法令。幕府の所在地に関する1項目と政道17条とから成る。

→文献資料[建武式目]

⇒けんむ【建武】

けんむ‐ねんかんき【建武年間記】

建武政権の発した法令類を編集した記録。1巻。著者・成立年未詳。建武政権の根本史料。建武記。→二条河原の落書。

⇒けんむ【建武】

けんむ‐ねんじゅうぎょうじ【建武年中行事】‥ヂユウギヤウ‥

朝廷・官府の年間恒例の儀式の故事・典例を和文で記した書。後醍醐天皇撰。3巻。建武年間成立。

⇒けんむ【建武】

けんむ‐の‐しんせい【建武新政】

後醍醐天皇による新政。元弘3年(1333)6月、鎌倉幕府を倒して京都に還幸し、強力な天皇親政をめざして記録所を再興し、雑訴決断所を置き、翌年、建武と改元。足利尊氏と対立し、わずか2年半で崩壊。南北朝時代を迎える。建武の中興。

⇒けんむ【建武】

けん‐めい【件名】

一つのまとまりとして取り扱う項目の名前。「―索引」

けん‐めい【建茗】

中国福建省の建渓から産する茶。

けん‐めい【賢明】

賢くて道理に明らかなこと。適切な判断や処置が下せるさま。「―な処置」「まっすぐ帰宅したのは―だった」

けん‐めい【懸命】

(「一所懸命」の略)力いっぱいがんばること。いのちがけ。〈文明本節用集〉。「―に働く」「―の努力」

⇒けんめい‐の‐ち【懸命の地】

げん‐めい【言明】

①明白に言いきること。「―を避ける」

②〔論〕一定の構造と意味をもった文を述べること、または述べられた内容。立言りつげん。

げん‐めい【原名】

もとの名。

げん‐めい【眩瞑】

目がくらむこと。めまい。瞑眩。

げん‐めい【厳命】

きびしい命令。きびしく命令すること。「―を下す」

げん‐めい【厳明】

きびしくて道理に明らかなこと。

げんめい‐がっき【弦鳴楽器】‥ガク‥

(chordophone)楽器分類の一つ。弦を振動させて音を発する楽器。弦楽器のほかピアノなど。

けんめい‐しゅぎ【顕名主義】

〔法〕代理行為の要件として、代理人が本人のためにする旨を表示することを要求する立場。

げんめい‐てんのう【元明天皇】‥ワウ

奈良前期の女帝。天智天皇の第4皇女。草壁皇子の妃。文武・元正天皇の母。名は阿閉あべ。都を大和国の平城(奈良)に遷し、太安万侶おおのやすまろらに古事記を撰ばせ、諸国に風土記を奉らせた。(在位707〜715)(661〜721)→天皇(表)

けんめい‐の‐ち【懸命の地】

生活の頼みとして大切にする知行所。一所懸命の地。太平記11「勅免有つて―をぞ安堵せられける」

⇒けん‐めい【懸命】

げん‐めつ【幻滅】

幻想から覚めて現実にかえること。美化し理想化していたことが幻にすぎなかったと悟らされること。また、それで落胆すること。「―の悲哀を味わう」

げん‐めつ【還滅】

〔仏〕迷界から悟りの世界へ帰還すること。煩悩を滅して涅槃ねはんに入ること。

けん‐めん【券面】

証券の金額を記してある表面。「―額」

けん‐めん【硯面】

すずりの墨を磨する部分。

けん‐めん【蠲免】

律令の規定する租・庸・調および雑徭ぞうようなど課役の一部あるいは全部を免除すること。常例の蠲免は官位・職務などにより、臨時の蠲免は災害・慶事・凶事のあった時などに行われた。蠲除けんじょ。→蠲符

げん‐めん【原綿】

綿糸紡績の原料とする綿花。

げん‐めん【減免】

軽減と免除。「租税を―する」

けん‐もう【見妄】‥マウ

見あやまること。至花道「初心はこれを是と―して似する程に」

げん‐もう【原毛】

毛糸・毛織物の原料とする羊毛などの獣毛。

げん‐もう【減耗】

(ゲンコウの慣用読み)へること。へらすこと。

げん‐もく【玄黙】

奥ゆかしくして、みだりに言わないこと。ものしずかに黙すること。

げん‐もく【眩目】

目のくらむこと。まばゆいこと。

けん‐もつ【献物】

献上する品物。けんじょうもの。

⇒けんもつ‐ちょう【献物帳】

けん‐もつ【監物】

律令制で、中務なかつかさ省に属し、大蔵・内蔵などの出納をつかさどった職。

けんもつ‐ちょう【献物帳】‥チヤウ

奈良時代、神仏に物をささげる時、その品目と奉献の趣意を記す文書。後には寄進状・施入せにゅう状という。「東大寺―」

⇒けん‐もつ【献物】

けん‐も‐ほろろ

(「けん」も「ほろろ」もキジの鳴き声。それと「けんどん(慳貪)」を掛けたものか)無愛想に人の相談などを拒絶するさま。取りつくすべもないさま。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「仰々しい何ぞ事も有る様にと、―に顔色も人を殺せし体もなし」。「―の応対」

けん‐もん【見聞】

(モンは呉音)見ることと聞くこと。みきき。けんぶん。

⇒けん‐もん‐かく‐ち【見聞覚知】

けん‐もん【県門】

県居あがたいと号した賀茂真淵の門下。

⇒けんもん‐の‐さんさいじょ【県門の三才女】

⇒けんもん‐の‐してんのう【県門の四天王】

けん‐もん【検問】

問いただし調べること。特に、警察が路上で通行車両・通行人に対して行う検査。「非常線を張って―する」

⇒けんもん‐しょ【検問所】

けん‐もん【権門】

①官位高く権勢のある家柄。

②(権門にまいないする意から)賄賂わいろ。歌舞伎、三人吉三廓初買「役人衆への―に厭と言はれぬ仲間の付合」

⇒けんもん‐かご【権門駕籠】

げん‐もん【玄門】

〔仏〕玄妙な法門。仏門。「十―」

げん‐もん【舷門】

船舶の舷側に設けた出入口。舷梯げんていをかけて昇降する所。

けん‐もん‐かく‐ち【見聞覚知】

〔仏〕見、聞き、知覚し、識知することの併称。六識の作用で、眼識(見)、耳識(聞)、鼻識・舌識・身識(覚)、意識(知)のこと。

⇒けん‐もん【見聞】

けんもん‐かご【権門駕籠】

江戸時代に、諸大名の家臣が主用で他家に行く時に乗った駕籠。主人よりの貸し籠。留守居るすい駕籠より粗製で小形。

⇒けん‐もん【権門】

けんもん‐しゃ【顕紋紗】

(ケンモンサ・ケモンサとも)透かし紋のある紗織物。多くは袴はかま地に用いる。↔地紋紗

けんもん‐しょ【検問所】

犯罪の捜査、治安維持などのため、通行人やその所持品を点検する、交通の要衝などに設ける施設。

⇒けん‐もん【検問】

けんもん‐の‐さんさいじょ【県門の三才女】‥ヂヨ

賀茂真淵の門人中の3人の才女、進藤茂子(筑波子つくばこ)・油谷倭文子ゆやしずこ・鵜殿余野子うどのよのこの称。

⇒けん‐もん【県門】

けんもん‐の‐してんのう【県門の四天王】‥ワウ

賀茂真淵門下の村田春海はるみ・加藤千蔭・楫取魚彦かとりなひこ・加藤美樹うまきの4人の称。

⇒けん‐もん【県門】

けんや【乾也】

⇒みうらけんや(三浦乾也)。

⇒けんや‐やき【乾也焼】

げん‐や【原野】

自然のままの野原。雑草・低木の生えている荒地。「―を開拓する」

けん‐やく【倹約】

費用を切り詰めて無駄遣いしないこと。節約。大鏡時平「御召物は、うるはしく御器などにもまゐりすゑで、―し給ひしに」。「食費を―する」「―家」

⇒けんやく‐れい【倹約令】

けん‐やく【兼役】

他の役目をかねること。兼務。かねやく。

けん‐やく【兼約】

かねて結んだ約束。前約。

けん‐やく【軒役】

1軒ごとに割り当てた租税。浮世草子、新可笑記「―に集めし小百姓、迷惑すること重なり」

けん‐やく【堅約】

かたく約束すること。堅い約束。

けん‐やく【鍵鑰】

鍵かぎと錠。錠前じょうまえ。

げん‐やく【現益】

〔仏〕現世で受ける利益りやく。

けんやく‐れい【倹約令】

江戸時代、幕府や大名が財政窮乏の解決のため諸事節約を命じた法令。

⇒けん‐やく【倹約】

げんやだな【玄冶店】

歌舞伎脚本「与話情浮名横櫛よわなさけうきなのよこぐし」源氏店げんじだなゆすりの場の俗称。

→文献資料[与話情浮名横櫛(源氏店の場)]

けんや‐やき【乾也焼】

江戸末期に、三浦乾也が乾山けんざん焼や小川破笠はりつの作風を模して江戸で創始した陶器。

⇒けんや【乾也】

げん‐ゆ【原由】

物事の基づくところ。原因。げんゆう。

げん‐ゆ【原油】

油井ゆせいから汲み上げたままの精製してない石油。

けん‐ゆう【県有】‥イウ

県の所有。「―地」

けん‐ゆう【兼有】‥イウ

あわせもつこと。

げん‐ゆう【原由】‥イウ

⇒げんゆ

げん‐ゆう【現有】‥イウ

現在持っていること。「―勢力」

げんゆう‐いん【厳有院】‥イウヰン

徳川家綱の諡号しごう。

けんゆう‐しゃ【硯友社】‥イウ‥

1885年(明治18)2月、尾崎紅葉が山田美妙・石橋思案らと結成した文学上の結社。雑誌「我楽多がらくた文庫」(のち「文庫」と改題)を発行。紅葉が文壇の寵児となるに及んで、明治文学史上いわゆる硯友社時代を現出した。

けん‐よ【肩輿】

①肩でになう輿こし。

②駕籠かご。乗物。

けん‐よ【権輿】

(中国で、はかりを造るには権おもりから始め、車を造るには輿から始めるからいう。輿は車の、物をのせる底)はじまり。事の起り。発端ほったん。〈文明本節用集〉

けん‐よ【顕誉】

ほめあらわすこと。表彰すること。天草本金句集「君の一善を見る時んば、力をつくして以て―す」

けん‐よう【犬羊】‥ヤウ

犬と羊。特に、賊徒をののしっていう。太平記17「後生の栄耀を望んで涙を―の天にそそく」

けん‐よう【見様】‥ヤウ

歌学で、見たままによむ平淡な歌。

けん‐よう【建窯】‥エウ

中国福建省建陽にあった陶窯。南宋時代、曜変・油滴などの優れた天目(建盞けんさん)を焼いた。

けん‐よう【兼用】

一つのものを、二つ以上の物事にかね用いること。また、二人以上でかね用いること。「晴雨―のコート」「部屋を兄と―する」

⇒けんよう‐しゅ【兼用種】

けん‐よう【娟容・妍容】

美しい顔かたち。あでやかな姿。

けん‐よう【眷養】‥ヤウ

いつくしみ養うこと。

けん‐よう【険要】‥エウ

地勢がけわしく敵を防ぐのに都合がよいこと。また、その地。

けん‐よう【権要】‥エウ

権力ある重要な地位。また、その地位の人。

けん‐よう【顕用】

顕職にあげ用いること。

けん‐よう【顕要】‥エウ

身分の高い大切な地位。また、その地位の人。「―な位置を占める」「―の士」

けん‐よう【顕揚】‥ヤウ

名をあらわしあげること。

げん‐よう【幻妖】‥エウ

①人をまどわすこと。魔法。

②正体のわからないばけもの。

げん‐よう【言容】

①ことばと容貌。

②ことばつき。

げん‐よう【炫耀】‥エウ

ひかりかがやくこと。

げん‐よう【眩耀】‥エウ

まばゆいほど輝くこと。

げん‐よう【衒耀】‥エウ

ほまれを得ようとして、自分の才学をみせびらかすこと。

げん‐よう【厳容】

いかめしいすがた。

げんよう‐しゃ【玄洋社】‥ヤウ‥

1881年(明治14)旧福岡藩を地盤として創立され、頭山満とうやまみつるを中心とした国家主義的な右翼団体。1946年解散。

けんよう‐しゅ【兼用種】

家畜で二つ以上の用途を兼用し得る品種。牛のブラウン‐スイス(乳・肉用)、鶏のプリマス‐ロック(肉・卵用)など。↔専用種

⇒けん‐よう【兼用】

けんよう‐すい【懸壅垂】

(→)口蓋こうがい垂に同じ。

げんよう‐たい【原葉体】‥エフ‥

〔生〕(→)前葉体ぜんようたいに同じ。

けんよう‐どうぶつ【牽用動物】

農具・車などを牽引させるために使用する動物。牛・馬・水牛などの類。

けん‐よく【謙抑】

へりくだって自分をおさえること。「常に―を心がける」

けんよ‐も‐ない

(ケンヨはケンニョ(懸念)の転か。「権輿」とも当てる)

①思いがけない。〈日葡辞書〉

②気にかけない。好色一代男4「―顔して居る」

げんらい‐えこく【還来穢国】‥ヱ‥

〔仏〕極楽往生した人が再びこの世に戻って人々を救うこと。

けん‐らん【検卵】

孵化中の種卵を透視し、胚の発育状態を見て、それが孵化に適するか否かを検査すること。

けん‐らん【絢爛】

①きらびやかに輝いて美しいこと。「豪華―たる衣装」

②詩文などが修飾を加えてうるわしいさま。「―たる作風」

けん‐らん【賢覧】

相手の見ることの尊敬語。高覧。

げん‐らん【玄覧】

①奥深く万物を見知ること。

②天子が政務などを御覧になること。

けん‐り【県吏】

県の行政事務にたずさわる職員。県の吏員。

けん‐り【堅利】

かたくてするどいこと。

けん‐り【権利】

①[荀子勧学]権勢と利益。権能。

②〔法〕(right)

㋐一定の利益を主張し、また、これを享受する手段として、法律が一定の者に賦与する力。「―を取得する」

㋑ある事をする、またはしないことができる能力・自由。「他人を非難する―はない」↔義務。

⇒けんり‐おち【権利落】

⇒けんり‐かぶ【権利株】

⇒けんり‐きん【権利金】

⇒けんり‐こうそく【権利拘束】

⇒けんり‐しち【権利質】

⇒けんり‐しょう【権利証】

⇒けんり‐しょうてん【権利章典】

⇒けんり‐せいがん【権利請願】

⇒けんり‐せんげん【権利宣言】

⇒けんり‐つき【権利付】

⇒けんり‐のうりょく【権利能力】

⇒けんり‐もんだい【権利問題】

けん‐り【賢吏】

賢明な役人。

げん‐り【玄理】

①深遠な真理。

②老子・荘子の道。

げん‐り【原理】

(principle)

①ものの拠って立つ根本法則。認識または行為の根本にあるきまり。「てこの―」「多数決の―」→原則。

②他のものがそれに依存する本源的なもの。世界の根源、ある領域の事物の根本要素。→アルケー。

⇒げんり‐しゅぎ【原理主義】

げん‐り【現利】

現在の利益。

けんり‐おち【権利落】

株式で、配当金を受け取る権利、新株引受権などの権利がなくなること。また、その権利がなくなった株の相場。↔権利付。→新株落。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐かぶ【権利株】

会社設立の登記または発行済株式総数増加の登記をなす以前の株式引受人の権利。

⇒けん‐り【権利】

げん‐りき【験力】

ききめ。修験しゅげんの行力ぎょうりき。今昔物語集13「我が師に更に―なし」

けんり‐きん【権利金】

不動産の賃貸借に際し、賃借権設定の対価として、賃料以外に賃借人から賃貸人に支払われる金銭。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐こうそく【権利拘束】

(→)訴訟係属に同じ。1890年(明治23)制定の旧民事訴訟法の用語。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐しち【権利質】

債権その他の財産権を目的(対象)とする質権。

⇒けん‐り【権利】

げんり‐しゅぎ【原理主義】

(fundamentalism)キリスト教で、聖書は無謬であり、天地創造などの根本教義は文字通り真実であると信じ、神学・信仰にかかわる近代主義や合理主義を批判・排斥しようとする立場。1920年代以降アメリカのプロテスタント諸派内におこる。他の宗教や思想においてこれと同様と見られる傾向についてもいう。根本主義。ファンダメンタリズム。

⇒げん‐り【原理】

けんり‐しょう【権利証】

登記済証の通称。2004年に廃止され、現在では登記識別情報が登記所から通知される。→登記識別情報。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐しょうてん【権利章典】‥シヤウ‥

(Bill of Rights)1689年12月、イギリス議会が「権利宣言」に基づき国制を規定した議会制定法。市民の自由を保障し、立法・課税承認などに関する議会の権利を確認することにより、イギリス立憲政治の基礎を確立。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐せいがん【権利請願】‥グワン

(Petition of Right)1628年イギリス議会がチャールズ1世の圧政に抗して提出した文書。恣意的な課税、不法な逮捕・投獄などはイギリス国民の古来の権利を踏みにじるものであると主張。マグナカルタ・権利章典と共にイギリス憲法の三大法典。

→文献資料[権利請願]

⇒けん‐り【権利】

けんり‐せんげん【権利宣言】

(Declaration of Rights)1689年2月、名誉革命直後イギリス議会が、ウィリアム3世と妃メアリー2世の共同即位の条件として提出した文書。古来認められた国民の権利と自由を宣言し、王権に対する議会の優位を主張。

⇒けん‐り【権利】

けん‐りつ【建立】

建てること。建設。こんりゅう。

けん‐りつ【県立】

県費で設立・維持すること。また、そのもの。「―高等学校」

げん‐りつ【厳律】

きびしいおきて。厳重な刑律。

けんり‐つき【権利付】

株式で、配当金や新株を受ける権利が付いていること。また、その株の相場。↔権利落。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐のうりょく【権利能力】

〔法〕権利や義務の帰属主体たりうる法律上の資格で、自然人は出生と同時に無制限に、法人は設立と同時に一定の範囲で、これを取得する。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐もんだい【権利問題】

〔哲〕(quid juris ラテン)事実の成立ちを明らかにしようとする事実問題(quid facti ラテン)の立場に対して、事実の根拠・妥当性を論証しようとする立場。カントは認識論の問題を人間的認識の普遍妥当性の基礎づけと見て、この語を法律用語から借用。↔事実問題

⇒けん‐り【権利】

けんりゃく【建暦】

[後漢書・宋書・春秋命歴序]鎌倉前期、順徳天皇朝の年号。承元5年3月9日(1211年4月23日)改元、建暦3年12月6日(1214年1月18日)建保に改元。

けん‐りゃく【権略】

臨機応変の計略。権謀。

げんりゃく【元暦】

[尚書考霊耀]平安末期、後鳥羽天皇朝の年号。寿永3年4月16日(1184年5月27日)改元、元暦2年8月14日(1185年9月9日)文治に改元。

⇒げんりゃく‐こうほん‐まんようしゅう【元暦校本万葉集】

げんりゃく‐こうほん‐まんようしゅう【元暦校本万葉集】‥カウ‥エフシフ

元暦元年に校合を終えたとの奥書がある万葉集の古写本。飛雲とびくも模様の料紙を粘葉でっちょう装とし、断簡も含め現存15巻、歌数約2700首。

⇒げんりゃく【元暦】

けん‐りゅう【剣竜】

(stegosaurs)恐竜の一群。剣竜亜目(または下目)を構成する。背に大きな骨板や刺とげが2列に並び、四足歩行、植物食性。ジュラ紀後期から白亜紀まで生息した。ステゴサウルスが代表的。

けんりゅう【乾隆】

中国、清の高宗朝の年号。(1736〜1795)

⇒けんりゅう‐てい【乾隆帝】

げん‐りゅう【源流】‥リウ

①水の流れ出るみなもと。水源。「利根川の―」

②物事のおこり。起源。「能の―」

けんりゅう‐けい【検流計】‥リウ‥

微少な電流を測定する計器。ガルバノメーター。

けんりゅう‐てい【乾隆帝】

清朝第6代の皇帝高宗の称。諱いみなは弘暦。世宗(雍正帝)の第4子。大いに学術を奨励し、天下の碩学を招いて「大清一統志」「明史」「四庫全書」を編纂させ、また、天山南北路・四川・安南・ビルマなどを討ち、十大武功ありとして自ら「十全老人」と称。(在位1735〜1795)(1711〜1799)

⇒けんりゅう【乾隆】

げんりゅう‐とう【玄竜湯】‥タウ

昔の煎薬の名。〈倭名類聚鈔12〉

けん‐りょ【賢慮】

①賢明な考え。

②相手の考えの尊敬語。

けん‐りょう【見料】‥レウ

見世物を見物したり貸本を借りたりする時、人相・手相を見てもらう時などに支払う料金。「―を払う」

けん‐りょう【兼領】‥リヤウ

かねあわせて領有すること。

けん‐りょう【乾陵】

唐の3代皇帝高宗(在位649〜683)(628〜683)と則天武后の陵墓。陝西省乾県の梁山にある。陪塚ばいちょうとして章懐太子・懿徳いとく太子・永泰公主らの墓がある。

けん‐りょう【権量】‥リヤウ

はかりとます。はかりめとますめ。

けん‐りょう【賢良】‥リヤウ

①賢くて善良なこと。また、その人。

②中国漢代に、官吏登用の目的で地方から推挙された学問・才徳ある者。賢良方正。

げん‐りょう【元良】‥リヤウ

きわめて善良な徳を有する天子や太子。

げん‐りょう【原料】‥レウ

製造・加工のもとになる材料。製品になった時、もとの形が残っていないものをいうことが多い。「―を輸入する」

⇒げんりょう‐たん【原料炭】

⇒げんりょう‐とう【原料糖】

げん‐りょう【現量】‥リヤウ

〔仏〕直接知覚。また、直接知覚されたもの。主に感官による推量(比量)を伴わない認識。

げん‐りょう【減量】‥リヤウ

①分量がへること。分量をへらすこと。また、体重をへらすこと。

②貨物を売買する時、風袋ふうたい・目減めべり・塵埃などの分として全量から差し引くべき一定の量。

げんりょう‐たん【原料炭】‥レウ‥

加工して用いる石炭の称。特に、コークス・都市ガスなどの製造や高炉製鉄などに用いる粘結炭。

⇒げん‐りょう【原料】

げんりょう‐とう

けん‐みつ【顕密】

顕教けんぎょうと密教。「―両宗」

げん‐みつ【厳密】

こまかい点まで手落ちなくきびしく行うさま。「―な検査」「―に言えば」

けん‐みゃく【見脈】

①脈のぐあいを見て診察すること。浮世風呂前「―にして病を指す」

②外見で物事の状態を察すること。また、見てとれる徴候。毛吹草5「気力なきを―にしる柳哉」

③怒ったさま。けんまく。滑稽本、妙竹林話七偏人「直に打殺ぶちころして生肝いきぎもでも抜きさうな―だから」

けん‐みゃく【検脈】

脈拍の数・強さ・規則性などを調べること。

げん‐みょう【玄妙】‥メウ

(道理や技芸が)幽玄で微妙なこと。「―な佳句」「―な味わい」

けん‐みん【県民】

県内の住民。

⇒けんみん‐ぜい【県民税】

けん‐みん【遣明】

中国の明につかわすこと。

⇒けんみん‐し【遣明使】

⇒けんみん‐せん【遣明船】

けんみん‐し【遣明使】

日本から明国に派遣した使節。多くは僧侶で、1401年(応永8)博多の商人肥富こいつみ・同朋衆祖阿を派遣して以来、1547年(天文16)まで20回近く派遣された。当時は入唐にっとう・渡唐と称した。

⇒けん‐みん【遣明】

けんみん‐ぜい【県民税】

「道府県民税」参照。

⇒けん‐みん【県民】

けんみん‐せん【遣明船】

日本から遣明使を乗せて明国に派遣した入貢貿易船。室町幕府のほか、大内氏・細川氏、有力寺院などが派遣。→勘合船

⇒けん‐みん【遣明】

けんむ【建武】

(ケンブとも)[後漢書「於是建元為建武」](勅により後漢の光武帝の年号を用いる)後醍醐天皇朝の年号。元弘4年1月29日(1334年3月5日)改元、建武3年2月29日(1336年4月11日)延元に改元。北朝では建武5年8月28日(1338年10月11日)まで用い、暦応に改元した。

⇒けんむいらい‐ついか【建武以来追加】

⇒けんむ‐しきもく【建武式目】

⇒けんむ‐ねんかんき【建武年間記】

⇒けんむ‐ねんじゅうぎょうじ【建武年中行事】

⇒けんむ‐の‐しんせい【建武新政】

けん‐む【兼務】

本務のほかに他の職務を兼ねること。また、その職務。かけもち。

げん‐む【幻夢】

ゆめまぼろし。また、はかないことをいう。夢幻。

げん‐む【現務】

現に取り扱う事務。

けんむいらい‐ついか【建武以来追加】

室町幕府の法令集。鎌倉幕府の御成敗式目に建武以後の法令を追加する意味で、この称がある。

⇒けんむ【建武】

けんむ‐しきもく【建武式目】

建武3年(1336)足利尊氏が幕政の参考のために諮問し、これに中原是円・同真恵らが答申する形式をとった法令。幕府の所在地に関する1項目と政道17条とから成る。

→文献資料[建武式目]

⇒けんむ【建武】

けんむ‐ねんかんき【建武年間記】

建武政権の発した法令類を編集した記録。1巻。著者・成立年未詳。建武政権の根本史料。建武記。→二条河原の落書。

⇒けんむ【建武】

けんむ‐ねんじゅうぎょうじ【建武年中行事】‥ヂユウギヤウ‥

朝廷・官府の年間恒例の儀式の故事・典例を和文で記した書。後醍醐天皇撰。3巻。建武年間成立。

⇒けんむ【建武】

けんむ‐の‐しんせい【建武新政】

後醍醐天皇による新政。元弘3年(1333)6月、鎌倉幕府を倒して京都に還幸し、強力な天皇親政をめざして記録所を再興し、雑訴決断所を置き、翌年、建武と改元。足利尊氏と対立し、わずか2年半で崩壊。南北朝時代を迎える。建武の中興。

⇒けんむ【建武】

けん‐めい【件名】

一つのまとまりとして取り扱う項目の名前。「―索引」

けん‐めい【建茗】

中国福建省の建渓から産する茶。

けん‐めい【賢明】

賢くて道理に明らかなこと。適切な判断や処置が下せるさま。「―な処置」「まっすぐ帰宅したのは―だった」

けん‐めい【懸命】

(「一所懸命」の略)力いっぱいがんばること。いのちがけ。〈文明本節用集〉。「―に働く」「―の努力」

⇒けんめい‐の‐ち【懸命の地】

げん‐めい【言明】

①明白に言いきること。「―を避ける」

②〔論〕一定の構造と意味をもった文を述べること、または述べられた内容。立言りつげん。

げん‐めい【原名】

もとの名。

げん‐めい【眩瞑】

目がくらむこと。めまい。瞑眩。

げん‐めい【厳命】

きびしい命令。きびしく命令すること。「―を下す」

げん‐めい【厳明】

きびしくて道理に明らかなこと。

げんめい‐がっき【弦鳴楽器】‥ガク‥

(chordophone)楽器分類の一つ。弦を振動させて音を発する楽器。弦楽器のほかピアノなど。

けんめい‐しゅぎ【顕名主義】

〔法〕代理行為の要件として、代理人が本人のためにする旨を表示することを要求する立場。

げんめい‐てんのう【元明天皇】‥ワウ

奈良前期の女帝。天智天皇の第4皇女。草壁皇子の妃。文武・元正天皇の母。名は阿閉あべ。都を大和国の平城(奈良)に遷し、太安万侶おおのやすまろらに古事記を撰ばせ、諸国に風土記を奉らせた。(在位707〜715)(661〜721)→天皇(表)

けんめい‐の‐ち【懸命の地】

生活の頼みとして大切にする知行所。一所懸命の地。太平記11「勅免有つて―をぞ安堵せられける」

⇒けん‐めい【懸命】

げん‐めつ【幻滅】

幻想から覚めて現実にかえること。美化し理想化していたことが幻にすぎなかったと悟らされること。また、それで落胆すること。「―の悲哀を味わう」

げん‐めつ【還滅】

〔仏〕迷界から悟りの世界へ帰還すること。煩悩を滅して涅槃ねはんに入ること。

けん‐めん【券面】

証券の金額を記してある表面。「―額」

けん‐めん【硯面】

すずりの墨を磨する部分。

けん‐めん【蠲免】

律令の規定する租・庸・調および雑徭ぞうようなど課役の一部あるいは全部を免除すること。常例の蠲免は官位・職務などにより、臨時の蠲免は災害・慶事・凶事のあった時などに行われた。蠲除けんじょ。→蠲符

げん‐めん【原綿】

綿糸紡績の原料とする綿花。

げん‐めん【減免】

軽減と免除。「租税を―する」

けん‐もう【見妄】‥マウ

見あやまること。至花道「初心はこれを是と―して似する程に」

げん‐もう【原毛】

毛糸・毛織物の原料とする羊毛などの獣毛。

げん‐もう【減耗】

(ゲンコウの慣用読み)へること。へらすこと。

げん‐もく【玄黙】

奥ゆかしくして、みだりに言わないこと。ものしずかに黙すること。

げん‐もく【眩目】

目のくらむこと。まばゆいこと。

けん‐もつ【献物】

献上する品物。けんじょうもの。

⇒けんもつ‐ちょう【献物帳】

けん‐もつ【監物】

律令制で、中務なかつかさ省に属し、大蔵・内蔵などの出納をつかさどった職。

けんもつ‐ちょう【献物帳】‥チヤウ

奈良時代、神仏に物をささげる時、その品目と奉献の趣意を記す文書。後には寄進状・施入せにゅう状という。「東大寺―」

⇒けん‐もつ【献物】

けん‐も‐ほろろ

(「けん」も「ほろろ」もキジの鳴き声。それと「けんどん(慳貪)」を掛けたものか)無愛想に人の相談などを拒絶するさま。取りつくすべもないさま。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「仰々しい何ぞ事も有る様にと、―に顔色も人を殺せし体もなし」。「―の応対」

けん‐もん【見聞】

(モンは呉音)見ることと聞くこと。みきき。けんぶん。

⇒けん‐もん‐かく‐ち【見聞覚知】

けん‐もん【県門】

県居あがたいと号した賀茂真淵の門下。

⇒けんもん‐の‐さんさいじょ【県門の三才女】

⇒けんもん‐の‐してんのう【県門の四天王】

けん‐もん【検問】

問いただし調べること。特に、警察が路上で通行車両・通行人に対して行う検査。「非常線を張って―する」

⇒けんもん‐しょ【検問所】

けん‐もん【権門】

①官位高く権勢のある家柄。

②(権門にまいないする意から)賄賂わいろ。歌舞伎、三人吉三廓初買「役人衆への―に厭と言はれぬ仲間の付合」

⇒けんもん‐かご【権門駕籠】

げん‐もん【玄門】

〔仏〕玄妙な法門。仏門。「十―」

げん‐もん【舷門】

船舶の舷側に設けた出入口。舷梯げんていをかけて昇降する所。

けん‐もん‐かく‐ち【見聞覚知】

〔仏〕見、聞き、知覚し、識知することの併称。六識の作用で、眼識(見)、耳識(聞)、鼻識・舌識・身識(覚)、意識(知)のこと。

⇒けん‐もん【見聞】

けんもん‐かご【権門駕籠】

江戸時代に、諸大名の家臣が主用で他家に行く時に乗った駕籠。主人よりの貸し籠。留守居るすい駕籠より粗製で小形。

⇒けん‐もん【権門】

けんもん‐しゃ【顕紋紗】

(ケンモンサ・ケモンサとも)透かし紋のある紗織物。多くは袴はかま地に用いる。↔地紋紗

けんもん‐しょ【検問所】

犯罪の捜査、治安維持などのため、通行人やその所持品を点検する、交通の要衝などに設ける施設。

⇒けん‐もん【検問】

けんもん‐の‐さんさいじょ【県門の三才女】‥ヂヨ

賀茂真淵の門人中の3人の才女、進藤茂子(筑波子つくばこ)・油谷倭文子ゆやしずこ・鵜殿余野子うどのよのこの称。

⇒けん‐もん【県門】

けんもん‐の‐してんのう【県門の四天王】‥ワウ

賀茂真淵門下の村田春海はるみ・加藤千蔭・楫取魚彦かとりなひこ・加藤美樹うまきの4人の称。

⇒けん‐もん【県門】

けんや【乾也】

⇒みうらけんや(三浦乾也)。

⇒けんや‐やき【乾也焼】

げん‐や【原野】

自然のままの野原。雑草・低木の生えている荒地。「―を開拓する」

けん‐やく【倹約】

費用を切り詰めて無駄遣いしないこと。節約。大鏡時平「御召物は、うるはしく御器などにもまゐりすゑで、―し給ひしに」。「食費を―する」「―家」

⇒けんやく‐れい【倹約令】

けん‐やく【兼役】

他の役目をかねること。兼務。かねやく。

けん‐やく【兼約】

かねて結んだ約束。前約。

けん‐やく【軒役】

1軒ごとに割り当てた租税。浮世草子、新可笑記「―に集めし小百姓、迷惑すること重なり」

けん‐やく【堅約】

かたく約束すること。堅い約束。

けん‐やく【鍵鑰】

鍵かぎと錠。錠前じょうまえ。

げん‐やく【現益】

〔仏〕現世で受ける利益りやく。

けんやく‐れい【倹約令】

江戸時代、幕府や大名が財政窮乏の解決のため諸事節約を命じた法令。

⇒けん‐やく【倹約】

げんやだな【玄冶店】

歌舞伎脚本「与話情浮名横櫛よわなさけうきなのよこぐし」源氏店げんじだなゆすりの場の俗称。

→文献資料[与話情浮名横櫛(源氏店の場)]

けんや‐やき【乾也焼】

江戸末期に、三浦乾也が乾山けんざん焼や小川破笠はりつの作風を模して江戸で創始した陶器。

⇒けんや【乾也】

げん‐ゆ【原由】

物事の基づくところ。原因。げんゆう。

げん‐ゆ【原油】

油井ゆせいから汲み上げたままの精製してない石油。

けん‐ゆう【県有】‥イウ

県の所有。「―地」

けん‐ゆう【兼有】‥イウ

あわせもつこと。

げん‐ゆう【原由】‥イウ

⇒げんゆ

げん‐ゆう【現有】‥イウ

現在持っていること。「―勢力」

げんゆう‐いん【厳有院】‥イウヰン

徳川家綱の諡号しごう。

けんゆう‐しゃ【硯友社】‥イウ‥

1885年(明治18)2月、尾崎紅葉が山田美妙・石橋思案らと結成した文学上の結社。雑誌「我楽多がらくた文庫」(のち「文庫」と改題)を発行。紅葉が文壇の寵児となるに及んで、明治文学史上いわゆる硯友社時代を現出した。

けん‐よ【肩輿】

①肩でになう輿こし。

②駕籠かご。乗物。

けん‐よ【権輿】

(中国で、はかりを造るには権おもりから始め、車を造るには輿から始めるからいう。輿は車の、物をのせる底)はじまり。事の起り。発端ほったん。〈文明本節用集〉

けん‐よ【顕誉】

ほめあらわすこと。表彰すること。天草本金句集「君の一善を見る時んば、力をつくして以て―す」

けん‐よう【犬羊】‥ヤウ

犬と羊。特に、賊徒をののしっていう。太平記17「後生の栄耀を望んで涙を―の天にそそく」

けん‐よう【見様】‥ヤウ

歌学で、見たままによむ平淡な歌。

けん‐よう【建窯】‥エウ

中国福建省建陽にあった陶窯。南宋時代、曜変・油滴などの優れた天目(建盞けんさん)を焼いた。

けん‐よう【兼用】

一つのものを、二つ以上の物事にかね用いること。また、二人以上でかね用いること。「晴雨―のコート」「部屋を兄と―する」

⇒けんよう‐しゅ【兼用種】

けん‐よう【娟容・妍容】

美しい顔かたち。あでやかな姿。

けん‐よう【眷養】‥ヤウ

いつくしみ養うこと。

けん‐よう【険要】‥エウ

地勢がけわしく敵を防ぐのに都合がよいこと。また、その地。

けん‐よう【権要】‥エウ

権力ある重要な地位。また、その地位の人。

けん‐よう【顕用】

顕職にあげ用いること。

けん‐よう【顕要】‥エウ

身分の高い大切な地位。また、その地位の人。「―な位置を占める」「―の士」

けん‐よう【顕揚】‥ヤウ

名をあらわしあげること。

げん‐よう【幻妖】‥エウ

①人をまどわすこと。魔法。

②正体のわからないばけもの。

げん‐よう【言容】

①ことばと容貌。

②ことばつき。

げん‐よう【炫耀】‥エウ

ひかりかがやくこと。

げん‐よう【眩耀】‥エウ

まばゆいほど輝くこと。

げん‐よう【衒耀】‥エウ

ほまれを得ようとして、自分の才学をみせびらかすこと。

げん‐よう【厳容】

いかめしいすがた。

げんよう‐しゃ【玄洋社】‥ヤウ‥

1881年(明治14)旧福岡藩を地盤として創立され、頭山満とうやまみつるを中心とした国家主義的な右翼団体。1946年解散。

けんよう‐しゅ【兼用種】

家畜で二つ以上の用途を兼用し得る品種。牛のブラウン‐スイス(乳・肉用)、鶏のプリマス‐ロック(肉・卵用)など。↔専用種

⇒けん‐よう【兼用】

けんよう‐すい【懸壅垂】

(→)口蓋こうがい垂に同じ。

げんよう‐たい【原葉体】‥エフ‥

〔生〕(→)前葉体ぜんようたいに同じ。

けんよう‐どうぶつ【牽用動物】

農具・車などを牽引させるために使用する動物。牛・馬・水牛などの類。

けん‐よく【謙抑】

へりくだって自分をおさえること。「常に―を心がける」

けんよ‐も‐ない

(ケンヨはケンニョ(懸念)の転か。「権輿」とも当てる)

①思いがけない。〈日葡辞書〉

②気にかけない。好色一代男4「―顔して居る」

げんらい‐えこく【還来穢国】‥ヱ‥

〔仏〕極楽往生した人が再びこの世に戻って人々を救うこと。

けん‐らん【検卵】

孵化中の種卵を透視し、胚の発育状態を見て、それが孵化に適するか否かを検査すること。

けん‐らん【絢爛】

①きらびやかに輝いて美しいこと。「豪華―たる衣装」

②詩文などが修飾を加えてうるわしいさま。「―たる作風」

けん‐らん【賢覧】

相手の見ることの尊敬語。高覧。

げん‐らん【玄覧】

①奥深く万物を見知ること。

②天子が政務などを御覧になること。

けん‐り【県吏】

県の行政事務にたずさわる職員。県の吏員。

けん‐り【堅利】

かたくてするどいこと。

けん‐り【権利】

①[荀子勧学]権勢と利益。権能。

②〔法〕(right)

㋐一定の利益を主張し、また、これを享受する手段として、法律が一定の者に賦与する力。「―を取得する」

㋑ある事をする、またはしないことができる能力・自由。「他人を非難する―はない」↔義務。

⇒けんり‐おち【権利落】

⇒けんり‐かぶ【権利株】

⇒けんり‐きん【権利金】

⇒けんり‐こうそく【権利拘束】

⇒けんり‐しち【権利質】

⇒けんり‐しょう【権利証】

⇒けんり‐しょうてん【権利章典】

⇒けんり‐せいがん【権利請願】

⇒けんり‐せんげん【権利宣言】

⇒けんり‐つき【権利付】

⇒けんり‐のうりょく【権利能力】

⇒けんり‐もんだい【権利問題】

けん‐り【賢吏】

賢明な役人。

げん‐り【玄理】

①深遠な真理。

②老子・荘子の道。

げん‐り【原理】

(principle)

①ものの拠って立つ根本法則。認識または行為の根本にあるきまり。「てこの―」「多数決の―」→原則。

②他のものがそれに依存する本源的なもの。世界の根源、ある領域の事物の根本要素。→アルケー。

⇒げんり‐しゅぎ【原理主義】

げん‐り【現利】

現在の利益。

けんり‐おち【権利落】

株式で、配当金を受け取る権利、新株引受権などの権利がなくなること。また、その権利がなくなった株の相場。↔権利付。→新株落。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐かぶ【権利株】

会社設立の登記または発行済株式総数増加の登記をなす以前の株式引受人の権利。

⇒けん‐り【権利】

げん‐りき【験力】

ききめ。修験しゅげんの行力ぎょうりき。今昔物語集13「我が師に更に―なし」

けんり‐きん【権利金】

不動産の賃貸借に際し、賃借権設定の対価として、賃料以外に賃借人から賃貸人に支払われる金銭。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐こうそく【権利拘束】

(→)訴訟係属に同じ。1890年(明治23)制定の旧民事訴訟法の用語。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐しち【権利質】

債権その他の財産権を目的(対象)とする質権。

⇒けん‐り【権利】

げんり‐しゅぎ【原理主義】

(fundamentalism)キリスト教で、聖書は無謬であり、天地創造などの根本教義は文字通り真実であると信じ、神学・信仰にかかわる近代主義や合理主義を批判・排斥しようとする立場。1920年代以降アメリカのプロテスタント諸派内におこる。他の宗教や思想においてこれと同様と見られる傾向についてもいう。根本主義。ファンダメンタリズム。

⇒げん‐り【原理】

けんり‐しょう【権利証】

登記済証の通称。2004年に廃止され、現在では登記識別情報が登記所から通知される。→登記識別情報。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐しょうてん【権利章典】‥シヤウ‥

(Bill of Rights)1689年12月、イギリス議会が「権利宣言」に基づき国制を規定した議会制定法。市民の自由を保障し、立法・課税承認などに関する議会の権利を確認することにより、イギリス立憲政治の基礎を確立。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐せいがん【権利請願】‥グワン

(Petition of Right)1628年イギリス議会がチャールズ1世の圧政に抗して提出した文書。恣意的な課税、不法な逮捕・投獄などはイギリス国民の古来の権利を踏みにじるものであると主張。マグナカルタ・権利章典と共にイギリス憲法の三大法典。

→文献資料[権利請願]

⇒けん‐り【権利】

けんり‐せんげん【権利宣言】

(Declaration of Rights)1689年2月、名誉革命直後イギリス議会が、ウィリアム3世と妃メアリー2世の共同即位の条件として提出した文書。古来認められた国民の権利と自由を宣言し、王権に対する議会の優位を主張。

⇒けん‐り【権利】

けん‐りつ【建立】

建てること。建設。こんりゅう。

けん‐りつ【県立】

県費で設立・維持すること。また、そのもの。「―高等学校」

げん‐りつ【厳律】

きびしいおきて。厳重な刑律。

けんり‐つき【権利付】

株式で、配当金や新株を受ける権利が付いていること。また、その株の相場。↔権利落。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐のうりょく【権利能力】

〔法〕権利や義務の帰属主体たりうる法律上の資格で、自然人は出生と同時に無制限に、法人は設立と同時に一定の範囲で、これを取得する。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐もんだい【権利問題】

〔哲〕(quid juris ラテン)事実の成立ちを明らかにしようとする事実問題(quid facti ラテン)の立場に対して、事実の根拠・妥当性を論証しようとする立場。カントは認識論の問題を人間的認識の普遍妥当性の基礎づけと見て、この語を法律用語から借用。↔事実問題

⇒けん‐り【権利】

けんりゃく【建暦】

[後漢書・宋書・春秋命歴序]鎌倉前期、順徳天皇朝の年号。承元5年3月9日(1211年4月23日)改元、建暦3年12月6日(1214年1月18日)建保に改元。

けん‐りゃく【権略】

臨機応変の計略。権謀。

げんりゃく【元暦】

[尚書考霊耀]平安末期、後鳥羽天皇朝の年号。寿永3年4月16日(1184年5月27日)改元、元暦2年8月14日(1185年9月9日)文治に改元。

⇒げんりゃく‐こうほん‐まんようしゅう【元暦校本万葉集】

げんりゃく‐こうほん‐まんようしゅう【元暦校本万葉集】‥カウ‥エフシフ

元暦元年に校合を終えたとの奥書がある万葉集の古写本。飛雲とびくも模様の料紙を粘葉でっちょう装とし、断簡も含め現存15巻、歌数約2700首。

⇒げんりゃく【元暦】

けん‐りゅう【剣竜】

(stegosaurs)恐竜の一群。剣竜亜目(または下目)を構成する。背に大きな骨板や刺とげが2列に並び、四足歩行、植物食性。ジュラ紀後期から白亜紀まで生息した。ステゴサウルスが代表的。

けんりゅう【乾隆】

中国、清の高宗朝の年号。(1736〜1795)

⇒けんりゅう‐てい【乾隆帝】

げん‐りゅう【源流】‥リウ

①水の流れ出るみなもと。水源。「利根川の―」

②物事のおこり。起源。「能の―」

けんりゅう‐けい【検流計】‥リウ‥

微少な電流を測定する計器。ガルバノメーター。

けんりゅう‐てい【乾隆帝】

清朝第6代の皇帝高宗の称。諱いみなは弘暦。世宗(雍正帝)の第4子。大いに学術を奨励し、天下の碩学を招いて「大清一統志」「明史」「四庫全書」を編纂させ、また、天山南北路・四川・安南・ビルマなどを討ち、十大武功ありとして自ら「十全老人」と称。(在位1735〜1795)(1711〜1799)

⇒けんりゅう【乾隆】

げんりゅう‐とう【玄竜湯】‥タウ

昔の煎薬の名。〈倭名類聚鈔12〉

けん‐りょ【賢慮】

①賢明な考え。

②相手の考えの尊敬語。

けん‐りょう【見料】‥レウ

見世物を見物したり貸本を借りたりする時、人相・手相を見てもらう時などに支払う料金。「―を払う」

けん‐りょう【兼領】‥リヤウ

かねあわせて領有すること。

けん‐りょう【乾陵】

唐の3代皇帝高宗(在位649〜683)(628〜683)と則天武后の陵墓。陝西省乾県の梁山にある。陪塚ばいちょうとして章懐太子・懿徳いとく太子・永泰公主らの墓がある。

けん‐りょう【権量】‥リヤウ

はかりとます。はかりめとますめ。

けん‐りょう【賢良】‥リヤウ

①賢くて善良なこと。また、その人。

②中国漢代に、官吏登用の目的で地方から推挙された学問・才徳ある者。賢良方正。

げん‐りょう【元良】‥リヤウ

きわめて善良な徳を有する天子や太子。

げん‐りょう【原料】‥レウ

製造・加工のもとになる材料。製品になった時、もとの形が残っていないものをいうことが多い。「―を輸入する」

⇒げんりょう‐たん【原料炭】

⇒げんりょう‐とう【原料糖】

げん‐りょう【現量】‥リヤウ

〔仏〕直接知覚。また、直接知覚されたもの。主に感官による推量(比量)を伴わない認識。

げん‐りょう【減量】‥リヤウ

①分量がへること。分量をへらすこと。また、体重をへらすこと。

②貨物を売買する時、風袋ふうたい・目減めべり・塵埃などの分として全量から差し引くべき一定の量。

げんりょう‐たん【原料炭】‥レウ‥

加工して用いる石炭の称。特に、コークス・都市ガスなどの製造や高炉製鉄などに用いる粘結炭。

⇒げん‐りょう【原料】

げんりょう‐とう

けん‐みつ【顕密】

顕教けんぎょうと密教。「―両宗」

げん‐みつ【厳密】

こまかい点まで手落ちなくきびしく行うさま。「―な検査」「―に言えば」

けん‐みゃく【見脈】

①脈のぐあいを見て診察すること。浮世風呂前「―にして病を指す」

②外見で物事の状態を察すること。また、見てとれる徴候。毛吹草5「気力なきを―にしる柳哉」

③怒ったさま。けんまく。滑稽本、妙竹林話七偏人「直に打殺ぶちころして生肝いきぎもでも抜きさうな―だから」

けん‐みゃく【検脈】

脈拍の数・強さ・規則性などを調べること。

げん‐みょう【玄妙】‥メウ

(道理や技芸が)幽玄で微妙なこと。「―な佳句」「―な味わい」

けん‐みん【県民】

県内の住民。

⇒けんみん‐ぜい【県民税】

けん‐みん【遣明】

中国の明につかわすこと。

⇒けんみん‐し【遣明使】

⇒けんみん‐せん【遣明船】

けんみん‐し【遣明使】

日本から明国に派遣した使節。多くは僧侶で、1401年(応永8)博多の商人肥富こいつみ・同朋衆祖阿を派遣して以来、1547年(天文16)まで20回近く派遣された。当時は入唐にっとう・渡唐と称した。

⇒けん‐みん【遣明】

けんみん‐ぜい【県民税】

「道府県民税」参照。

⇒けん‐みん【県民】

けんみん‐せん【遣明船】

日本から遣明使を乗せて明国に派遣した入貢貿易船。室町幕府のほか、大内氏・細川氏、有力寺院などが派遣。→勘合船

⇒けん‐みん【遣明】

けんむ【建武】

(ケンブとも)[後漢書「於是建元為建武」](勅により後漢の光武帝の年号を用いる)後醍醐天皇朝の年号。元弘4年1月29日(1334年3月5日)改元、建武3年2月29日(1336年4月11日)延元に改元。北朝では建武5年8月28日(1338年10月11日)まで用い、暦応に改元した。

⇒けんむいらい‐ついか【建武以来追加】

⇒けんむ‐しきもく【建武式目】

⇒けんむ‐ねんかんき【建武年間記】

⇒けんむ‐ねんじゅうぎょうじ【建武年中行事】

⇒けんむ‐の‐しんせい【建武新政】

けん‐む【兼務】

本務のほかに他の職務を兼ねること。また、その職務。かけもち。

げん‐む【幻夢】

ゆめまぼろし。また、はかないことをいう。夢幻。

げん‐む【現務】

現に取り扱う事務。

けんむいらい‐ついか【建武以来追加】

室町幕府の法令集。鎌倉幕府の御成敗式目に建武以後の法令を追加する意味で、この称がある。

⇒けんむ【建武】

けんむ‐しきもく【建武式目】

建武3年(1336)足利尊氏が幕政の参考のために諮問し、これに中原是円・同真恵らが答申する形式をとった法令。幕府の所在地に関する1項目と政道17条とから成る。

→文献資料[建武式目]

⇒けんむ【建武】

けんむ‐ねんかんき【建武年間記】

建武政権の発した法令類を編集した記録。1巻。著者・成立年未詳。建武政権の根本史料。建武記。→二条河原の落書。

⇒けんむ【建武】

けんむ‐ねんじゅうぎょうじ【建武年中行事】‥ヂユウギヤウ‥

朝廷・官府の年間恒例の儀式の故事・典例を和文で記した書。後醍醐天皇撰。3巻。建武年間成立。

⇒けんむ【建武】

けんむ‐の‐しんせい【建武新政】

後醍醐天皇による新政。元弘3年(1333)6月、鎌倉幕府を倒して京都に還幸し、強力な天皇親政をめざして記録所を再興し、雑訴決断所を置き、翌年、建武と改元。足利尊氏と対立し、わずか2年半で崩壊。南北朝時代を迎える。建武の中興。

⇒けんむ【建武】

けん‐めい【件名】

一つのまとまりとして取り扱う項目の名前。「―索引」

けん‐めい【建茗】

中国福建省の建渓から産する茶。

けん‐めい【賢明】

賢くて道理に明らかなこと。適切な判断や処置が下せるさま。「―な処置」「まっすぐ帰宅したのは―だった」

けん‐めい【懸命】

(「一所懸命」の略)力いっぱいがんばること。いのちがけ。〈文明本節用集〉。「―に働く」「―の努力」

⇒けんめい‐の‐ち【懸命の地】

げん‐めい【言明】

①明白に言いきること。「―を避ける」

②〔論〕一定の構造と意味をもった文を述べること、または述べられた内容。立言りつげん。

げん‐めい【原名】

もとの名。

げん‐めい【眩瞑】

目がくらむこと。めまい。瞑眩。

げん‐めい【厳命】

きびしい命令。きびしく命令すること。「―を下す」

げん‐めい【厳明】

きびしくて道理に明らかなこと。

げんめい‐がっき【弦鳴楽器】‥ガク‥

(chordophone)楽器分類の一つ。弦を振動させて音を発する楽器。弦楽器のほかピアノなど。

けんめい‐しゅぎ【顕名主義】

〔法〕代理行為の要件として、代理人が本人のためにする旨を表示することを要求する立場。

げんめい‐てんのう【元明天皇】‥ワウ

奈良前期の女帝。天智天皇の第4皇女。草壁皇子の妃。文武・元正天皇の母。名は阿閉あべ。都を大和国の平城(奈良)に遷し、太安万侶おおのやすまろらに古事記を撰ばせ、諸国に風土記を奉らせた。(在位707〜715)(661〜721)→天皇(表)

けんめい‐の‐ち【懸命の地】

生活の頼みとして大切にする知行所。一所懸命の地。太平記11「勅免有つて―をぞ安堵せられける」

⇒けん‐めい【懸命】

げん‐めつ【幻滅】

幻想から覚めて現実にかえること。美化し理想化していたことが幻にすぎなかったと悟らされること。また、それで落胆すること。「―の悲哀を味わう」

げん‐めつ【還滅】

〔仏〕迷界から悟りの世界へ帰還すること。煩悩を滅して涅槃ねはんに入ること。

けん‐めん【券面】

証券の金額を記してある表面。「―額」

けん‐めん【硯面】

すずりの墨を磨する部分。

けん‐めん【蠲免】

律令の規定する租・庸・調および雑徭ぞうようなど課役の一部あるいは全部を免除すること。常例の蠲免は官位・職務などにより、臨時の蠲免は災害・慶事・凶事のあった時などに行われた。蠲除けんじょ。→蠲符

げん‐めん【原綿】

綿糸紡績の原料とする綿花。

げん‐めん【減免】

軽減と免除。「租税を―する」

けん‐もう【見妄】‥マウ

見あやまること。至花道「初心はこれを是と―して似する程に」

げん‐もう【原毛】

毛糸・毛織物の原料とする羊毛などの獣毛。

げん‐もう【減耗】

(ゲンコウの慣用読み)へること。へらすこと。

げん‐もく【玄黙】

奥ゆかしくして、みだりに言わないこと。ものしずかに黙すること。

げん‐もく【眩目】

目のくらむこと。まばゆいこと。

けん‐もつ【献物】

献上する品物。けんじょうもの。

⇒けんもつ‐ちょう【献物帳】

けん‐もつ【監物】

律令制で、中務なかつかさ省に属し、大蔵・内蔵などの出納をつかさどった職。

けんもつ‐ちょう【献物帳】‥チヤウ

奈良時代、神仏に物をささげる時、その品目と奉献の趣意を記す文書。後には寄進状・施入せにゅう状という。「東大寺―」

⇒けん‐もつ【献物】

けん‐も‐ほろろ

(「けん」も「ほろろ」もキジの鳴き声。それと「けんどん(慳貪)」を掛けたものか)無愛想に人の相談などを拒絶するさま。取りつくすべもないさま。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「仰々しい何ぞ事も有る様にと、―に顔色も人を殺せし体もなし」。「―の応対」

けん‐もん【見聞】

(モンは呉音)見ることと聞くこと。みきき。けんぶん。

⇒けん‐もん‐かく‐ち【見聞覚知】

けん‐もん【県門】

県居あがたいと号した賀茂真淵の門下。

⇒けんもん‐の‐さんさいじょ【県門の三才女】

⇒けんもん‐の‐してんのう【県門の四天王】

けん‐もん【検問】

問いただし調べること。特に、警察が路上で通行車両・通行人に対して行う検査。「非常線を張って―する」

⇒けんもん‐しょ【検問所】

けん‐もん【権門】

①官位高く権勢のある家柄。

②(権門にまいないする意から)賄賂わいろ。歌舞伎、三人吉三廓初買「役人衆への―に厭と言はれぬ仲間の付合」

⇒けんもん‐かご【権門駕籠】

げん‐もん【玄門】

〔仏〕玄妙な法門。仏門。「十―」

げん‐もん【舷門】

船舶の舷側に設けた出入口。舷梯げんていをかけて昇降する所。

けん‐もん‐かく‐ち【見聞覚知】

〔仏〕見、聞き、知覚し、識知することの併称。六識の作用で、眼識(見)、耳識(聞)、鼻識・舌識・身識(覚)、意識(知)のこと。

⇒けん‐もん【見聞】

けんもん‐かご【権門駕籠】

江戸時代に、諸大名の家臣が主用で他家に行く時に乗った駕籠。主人よりの貸し籠。留守居るすい駕籠より粗製で小形。

⇒けん‐もん【権門】

けんもん‐しゃ【顕紋紗】

(ケンモンサ・ケモンサとも)透かし紋のある紗織物。多くは袴はかま地に用いる。↔地紋紗

けんもん‐しょ【検問所】

犯罪の捜査、治安維持などのため、通行人やその所持品を点検する、交通の要衝などに設ける施設。

⇒けん‐もん【検問】

けんもん‐の‐さんさいじょ【県門の三才女】‥ヂヨ

賀茂真淵の門人中の3人の才女、進藤茂子(筑波子つくばこ)・油谷倭文子ゆやしずこ・鵜殿余野子うどのよのこの称。

⇒けん‐もん【県門】

けんもん‐の‐してんのう【県門の四天王】‥ワウ

賀茂真淵門下の村田春海はるみ・加藤千蔭・楫取魚彦かとりなひこ・加藤美樹うまきの4人の称。

⇒けん‐もん【県門】

けんや【乾也】

⇒みうらけんや(三浦乾也)。

⇒けんや‐やき【乾也焼】

げん‐や【原野】

自然のままの野原。雑草・低木の生えている荒地。「―を開拓する」

けん‐やく【倹約】

費用を切り詰めて無駄遣いしないこと。節約。大鏡時平「御召物は、うるはしく御器などにもまゐりすゑで、―し給ひしに」。「食費を―する」「―家」

⇒けんやく‐れい【倹約令】

けん‐やく【兼役】

他の役目をかねること。兼務。かねやく。

けん‐やく【兼約】

かねて結んだ約束。前約。

けん‐やく【軒役】

1軒ごとに割り当てた租税。浮世草子、新可笑記「―に集めし小百姓、迷惑すること重なり」

けん‐やく【堅約】

かたく約束すること。堅い約束。

けん‐やく【鍵鑰】

鍵かぎと錠。錠前じょうまえ。

げん‐やく【現益】

〔仏〕現世で受ける利益りやく。

けんやく‐れい【倹約令】

江戸時代、幕府や大名が財政窮乏の解決のため諸事節約を命じた法令。

⇒けん‐やく【倹約】

げんやだな【玄冶店】

歌舞伎脚本「与話情浮名横櫛よわなさけうきなのよこぐし」源氏店げんじだなゆすりの場の俗称。

→文献資料[与話情浮名横櫛(源氏店の場)]

けんや‐やき【乾也焼】

江戸末期に、三浦乾也が乾山けんざん焼や小川破笠はりつの作風を模して江戸で創始した陶器。

⇒けんや【乾也】

げん‐ゆ【原由】

物事の基づくところ。原因。げんゆう。

げん‐ゆ【原油】

油井ゆせいから汲み上げたままの精製してない石油。

けん‐ゆう【県有】‥イウ

県の所有。「―地」

けん‐ゆう【兼有】‥イウ

あわせもつこと。

げん‐ゆう【原由】‥イウ

⇒げんゆ

げん‐ゆう【現有】‥イウ

現在持っていること。「―勢力」

げんゆう‐いん【厳有院】‥イウヰン

徳川家綱の諡号しごう。

けんゆう‐しゃ【硯友社】‥イウ‥

1885年(明治18)2月、尾崎紅葉が山田美妙・石橋思案らと結成した文学上の結社。雑誌「我楽多がらくた文庫」(のち「文庫」と改題)を発行。紅葉が文壇の寵児となるに及んで、明治文学史上いわゆる硯友社時代を現出した。

けん‐よ【肩輿】

①肩でになう輿こし。

②駕籠かご。乗物。

けん‐よ【権輿】

(中国で、はかりを造るには権おもりから始め、車を造るには輿から始めるからいう。輿は車の、物をのせる底)はじまり。事の起り。発端ほったん。〈文明本節用集〉

けん‐よ【顕誉】

ほめあらわすこと。表彰すること。天草本金句集「君の一善を見る時んば、力をつくして以て―す」

けん‐よう【犬羊】‥ヤウ

犬と羊。特に、賊徒をののしっていう。太平記17「後生の栄耀を望んで涙を―の天にそそく」

けん‐よう【見様】‥ヤウ

歌学で、見たままによむ平淡な歌。

けん‐よう【建窯】‥エウ

中国福建省建陽にあった陶窯。南宋時代、曜変・油滴などの優れた天目(建盞けんさん)を焼いた。

けん‐よう【兼用】

一つのものを、二つ以上の物事にかね用いること。また、二人以上でかね用いること。「晴雨―のコート」「部屋を兄と―する」

⇒けんよう‐しゅ【兼用種】

けん‐よう【娟容・妍容】

美しい顔かたち。あでやかな姿。

けん‐よう【眷養】‥ヤウ

いつくしみ養うこと。

けん‐よう【険要】‥エウ

地勢がけわしく敵を防ぐのに都合がよいこと。また、その地。

けん‐よう【権要】‥エウ

権力ある重要な地位。また、その地位の人。

けん‐よう【顕用】

顕職にあげ用いること。

けん‐よう【顕要】‥エウ

身分の高い大切な地位。また、その地位の人。「―な位置を占める」「―の士」

けん‐よう【顕揚】‥ヤウ

名をあらわしあげること。

げん‐よう【幻妖】‥エウ

①人をまどわすこと。魔法。

②正体のわからないばけもの。

げん‐よう【言容】

①ことばと容貌。

②ことばつき。

げん‐よう【炫耀】‥エウ

ひかりかがやくこと。

げん‐よう【眩耀】‥エウ

まばゆいほど輝くこと。

げん‐よう【衒耀】‥エウ

ほまれを得ようとして、自分の才学をみせびらかすこと。

げん‐よう【厳容】

いかめしいすがた。

げんよう‐しゃ【玄洋社】‥ヤウ‥

1881年(明治14)旧福岡藩を地盤として創立され、頭山満とうやまみつるを中心とした国家主義的な右翼団体。1946年解散。

けんよう‐しゅ【兼用種】

家畜で二つ以上の用途を兼用し得る品種。牛のブラウン‐スイス(乳・肉用)、鶏のプリマス‐ロック(肉・卵用)など。↔専用種

⇒けん‐よう【兼用】

けんよう‐すい【懸壅垂】

(→)口蓋こうがい垂に同じ。

げんよう‐たい【原葉体】‥エフ‥

〔生〕(→)前葉体ぜんようたいに同じ。

けんよう‐どうぶつ【牽用動物】

農具・車などを牽引させるために使用する動物。牛・馬・水牛などの類。

けん‐よく【謙抑】

へりくだって自分をおさえること。「常に―を心がける」

けんよ‐も‐ない

(ケンヨはケンニョ(懸念)の転か。「権輿」とも当てる)

①思いがけない。〈日葡辞書〉

②気にかけない。好色一代男4「―顔して居る」

げんらい‐えこく【還来穢国】‥ヱ‥

〔仏〕極楽往生した人が再びこの世に戻って人々を救うこと。

けん‐らん【検卵】

孵化中の種卵を透視し、胚の発育状態を見て、それが孵化に適するか否かを検査すること。

けん‐らん【絢爛】

①きらびやかに輝いて美しいこと。「豪華―たる衣装」

②詩文などが修飾を加えてうるわしいさま。「―たる作風」

けん‐らん【賢覧】

相手の見ることの尊敬語。高覧。

げん‐らん【玄覧】

①奥深く万物を見知ること。

②天子が政務などを御覧になること。

けん‐り【県吏】

県の行政事務にたずさわる職員。県の吏員。

けん‐り【堅利】

かたくてするどいこと。

けん‐り【権利】

①[荀子勧学]権勢と利益。権能。

②〔法〕(right)

㋐一定の利益を主張し、また、これを享受する手段として、法律が一定の者に賦与する力。「―を取得する」

㋑ある事をする、またはしないことができる能力・自由。「他人を非難する―はない」↔義務。

⇒けんり‐おち【権利落】

⇒けんり‐かぶ【権利株】

⇒けんり‐きん【権利金】

⇒けんり‐こうそく【権利拘束】

⇒けんり‐しち【権利質】

⇒けんり‐しょう【権利証】

⇒けんり‐しょうてん【権利章典】

⇒けんり‐せいがん【権利請願】

⇒けんり‐せんげん【権利宣言】

⇒けんり‐つき【権利付】

⇒けんり‐のうりょく【権利能力】

⇒けんり‐もんだい【権利問題】

けん‐り【賢吏】

賢明な役人。

げん‐り【玄理】

①深遠な真理。

②老子・荘子の道。

げん‐り【原理】

(principle)

①ものの拠って立つ根本法則。認識または行為の根本にあるきまり。「てこの―」「多数決の―」→原則。

②他のものがそれに依存する本源的なもの。世界の根源、ある領域の事物の根本要素。→アルケー。

⇒げんり‐しゅぎ【原理主義】

げん‐り【現利】

現在の利益。

けんり‐おち【権利落】

株式で、配当金を受け取る権利、新株引受権などの権利がなくなること。また、その権利がなくなった株の相場。↔権利付。→新株落。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐かぶ【権利株】

会社設立の登記または発行済株式総数増加の登記をなす以前の株式引受人の権利。

⇒けん‐り【権利】

げん‐りき【験力】

ききめ。修験しゅげんの行力ぎょうりき。今昔物語集13「我が師に更に―なし」

けんり‐きん【権利金】

不動産の賃貸借に際し、賃借権設定の対価として、賃料以外に賃借人から賃貸人に支払われる金銭。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐こうそく【権利拘束】

(→)訴訟係属に同じ。1890年(明治23)制定の旧民事訴訟法の用語。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐しち【権利質】

債権その他の財産権を目的(対象)とする質権。

⇒けん‐り【権利】

げんり‐しゅぎ【原理主義】

(fundamentalism)キリスト教で、聖書は無謬であり、天地創造などの根本教義は文字通り真実であると信じ、神学・信仰にかかわる近代主義や合理主義を批判・排斥しようとする立場。1920年代以降アメリカのプロテスタント諸派内におこる。他の宗教や思想においてこれと同様と見られる傾向についてもいう。根本主義。ファンダメンタリズム。

⇒げん‐り【原理】

けんり‐しょう【権利証】

登記済証の通称。2004年に廃止され、現在では登記識別情報が登記所から通知される。→登記識別情報。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐しょうてん【権利章典】‥シヤウ‥

(Bill of Rights)1689年12月、イギリス議会が「権利宣言」に基づき国制を規定した議会制定法。市民の自由を保障し、立法・課税承認などに関する議会の権利を確認することにより、イギリス立憲政治の基礎を確立。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐せいがん【権利請願】‥グワン

(Petition of Right)1628年イギリス議会がチャールズ1世の圧政に抗して提出した文書。恣意的な課税、不法な逮捕・投獄などはイギリス国民の古来の権利を踏みにじるものであると主張。マグナカルタ・権利章典と共にイギリス憲法の三大法典。

→文献資料[権利請願]

⇒けん‐り【権利】

けんり‐せんげん【権利宣言】

(Declaration of Rights)1689年2月、名誉革命直後イギリス議会が、ウィリアム3世と妃メアリー2世の共同即位の条件として提出した文書。古来認められた国民の権利と自由を宣言し、王権に対する議会の優位を主張。

⇒けん‐り【権利】

けん‐りつ【建立】

建てること。建設。こんりゅう。

けん‐りつ【県立】

県費で設立・維持すること。また、そのもの。「―高等学校」

げん‐りつ【厳律】

きびしいおきて。厳重な刑律。

けんり‐つき【権利付】

株式で、配当金や新株を受ける権利が付いていること。また、その株の相場。↔権利落。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐のうりょく【権利能力】

〔法〕権利や義務の帰属主体たりうる法律上の資格で、自然人は出生と同時に無制限に、法人は設立と同時に一定の範囲で、これを取得する。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐もんだい【権利問題】

〔哲〕(quid juris ラテン)事実の成立ちを明らかにしようとする事実問題(quid facti ラテン)の立場に対して、事実の根拠・妥当性を論証しようとする立場。カントは認識論の問題を人間的認識の普遍妥当性の基礎づけと見て、この語を法律用語から借用。↔事実問題

⇒けん‐り【権利】

けんりゃく【建暦】

[後漢書・宋書・春秋命歴序]鎌倉前期、順徳天皇朝の年号。承元5年3月9日(1211年4月23日)改元、建暦3年12月6日(1214年1月18日)建保に改元。

けん‐りゃく【権略】

臨機応変の計略。権謀。

げんりゃく【元暦】

[尚書考霊耀]平安末期、後鳥羽天皇朝の年号。寿永3年4月16日(1184年5月27日)改元、元暦2年8月14日(1185年9月9日)文治に改元。

⇒げんりゃく‐こうほん‐まんようしゅう【元暦校本万葉集】

げんりゃく‐こうほん‐まんようしゅう【元暦校本万葉集】‥カウ‥エフシフ

元暦元年に校合を終えたとの奥書がある万葉集の古写本。飛雲とびくも模様の料紙を粘葉でっちょう装とし、断簡も含め現存15巻、歌数約2700首。

⇒げんりゃく【元暦】

けん‐りゅう【剣竜】

(stegosaurs)恐竜の一群。剣竜亜目(または下目)を構成する。背に大きな骨板や刺とげが2列に並び、四足歩行、植物食性。ジュラ紀後期から白亜紀まで生息した。ステゴサウルスが代表的。

けんりゅう【乾隆】

中国、清の高宗朝の年号。(1736〜1795)

⇒けんりゅう‐てい【乾隆帝】

げん‐りゅう【源流】‥リウ

①水の流れ出るみなもと。水源。「利根川の―」

②物事のおこり。起源。「能の―」

けんりゅう‐けい【検流計】‥リウ‥

微少な電流を測定する計器。ガルバノメーター。

けんりゅう‐てい【乾隆帝】

清朝第6代の皇帝高宗の称。諱いみなは弘暦。世宗(雍正帝)の第4子。大いに学術を奨励し、天下の碩学を招いて「大清一統志」「明史」「四庫全書」を編纂させ、また、天山南北路・四川・安南・ビルマなどを討ち、十大武功ありとして自ら「十全老人」と称。(在位1735〜1795)(1711〜1799)

⇒けんりゅう【乾隆】

げんりゅう‐とう【玄竜湯】‥タウ

昔の煎薬の名。〈倭名類聚鈔12〉

けん‐りょ【賢慮】

①賢明な考え。

②相手の考えの尊敬語。

けん‐りょう【見料】‥レウ

見世物を見物したり貸本を借りたりする時、人相・手相を見てもらう時などに支払う料金。「―を払う」

けん‐りょう【兼領】‥リヤウ

かねあわせて領有すること。

けん‐りょう【乾陵】

唐の3代皇帝高宗(在位649〜683)(628〜683)と則天武后の陵墓。陝西省乾県の梁山にある。陪塚ばいちょうとして章懐太子・懿徳いとく太子・永泰公主らの墓がある。

けん‐りょう【権量】‥リヤウ

はかりとます。はかりめとますめ。

けん‐りょう【賢良】‥リヤウ

①賢くて善良なこと。また、その人。

②中国漢代に、官吏登用の目的で地方から推挙された学問・才徳ある者。賢良方正。

げん‐りょう【元良】‥リヤウ

きわめて善良な徳を有する天子や太子。

げん‐りょう【原料】‥レウ

製造・加工のもとになる材料。製品になった時、もとの形が残っていないものをいうことが多い。「―を輸入する」

⇒げんりょう‐たん【原料炭】

⇒げんりょう‐とう【原料糖】

げん‐りょう【現量】‥リヤウ

〔仏〕直接知覚。また、直接知覚されたもの。主に感官による推量(比量)を伴わない認識。

げん‐りょう【減量】‥リヤウ

①分量がへること。分量をへらすこと。また、体重をへらすこと。

②貨物を売買する時、風袋ふうたい・目減めべり・塵埃などの分として全量から差し引くべき一定の量。

げんりょう‐たん【原料炭】‥レウ‥

加工して用いる石炭の称。特に、コークス・都市ガスなどの製造や高炉製鉄などに用いる粘結炭。

⇒げん‐りょう【原料】

げんりょう‐とう

けん‐みつ【顕密】

顕教けんぎょうと密教。「―両宗」

げん‐みつ【厳密】

こまかい点まで手落ちなくきびしく行うさま。「―な検査」「―に言えば」

けん‐みゃく【見脈】

①脈のぐあいを見て診察すること。浮世風呂前「―にして病を指す」

②外見で物事の状態を察すること。また、見てとれる徴候。毛吹草5「気力なきを―にしる柳哉」

③怒ったさま。けんまく。滑稽本、妙竹林話七偏人「直に打殺ぶちころして生肝いきぎもでも抜きさうな―だから」

けん‐みゃく【検脈】

脈拍の数・強さ・規則性などを調べること。

げん‐みょう【玄妙】‥メウ

(道理や技芸が)幽玄で微妙なこと。「―な佳句」「―な味わい」

けん‐みん【県民】

県内の住民。

⇒けんみん‐ぜい【県民税】

けん‐みん【遣明】

中国の明につかわすこと。

⇒けんみん‐し【遣明使】

⇒けんみん‐せん【遣明船】

けんみん‐し【遣明使】

日本から明国に派遣した使節。多くは僧侶で、1401年(応永8)博多の商人肥富こいつみ・同朋衆祖阿を派遣して以来、1547年(天文16)まで20回近く派遣された。当時は入唐にっとう・渡唐と称した。

⇒けん‐みん【遣明】

けんみん‐ぜい【県民税】

「道府県民税」参照。

⇒けん‐みん【県民】

けんみん‐せん【遣明船】

日本から遣明使を乗せて明国に派遣した入貢貿易船。室町幕府のほか、大内氏・細川氏、有力寺院などが派遣。→勘合船

⇒けん‐みん【遣明】

けんむ【建武】

(ケンブとも)[後漢書「於是建元為建武」](勅により後漢の光武帝の年号を用いる)後醍醐天皇朝の年号。元弘4年1月29日(1334年3月5日)改元、建武3年2月29日(1336年4月11日)延元に改元。北朝では建武5年8月28日(1338年10月11日)まで用い、暦応に改元した。

⇒けんむいらい‐ついか【建武以来追加】

⇒けんむ‐しきもく【建武式目】

⇒けんむ‐ねんかんき【建武年間記】

⇒けんむ‐ねんじゅうぎょうじ【建武年中行事】

⇒けんむ‐の‐しんせい【建武新政】

けん‐む【兼務】

本務のほかに他の職務を兼ねること。また、その職務。かけもち。

げん‐む【幻夢】

ゆめまぼろし。また、はかないことをいう。夢幻。

げん‐む【現務】

現に取り扱う事務。

けんむいらい‐ついか【建武以来追加】

室町幕府の法令集。鎌倉幕府の御成敗式目に建武以後の法令を追加する意味で、この称がある。

⇒けんむ【建武】

けんむ‐しきもく【建武式目】

建武3年(1336)足利尊氏が幕政の参考のために諮問し、これに中原是円・同真恵らが答申する形式をとった法令。幕府の所在地に関する1項目と政道17条とから成る。

→文献資料[建武式目]

⇒けんむ【建武】

けんむ‐ねんかんき【建武年間記】

建武政権の発した法令類を編集した記録。1巻。著者・成立年未詳。建武政権の根本史料。建武記。→二条河原の落書。

⇒けんむ【建武】

けんむ‐ねんじゅうぎょうじ【建武年中行事】‥ヂユウギヤウ‥

朝廷・官府の年間恒例の儀式の故事・典例を和文で記した書。後醍醐天皇撰。3巻。建武年間成立。

⇒けんむ【建武】

けんむ‐の‐しんせい【建武新政】

後醍醐天皇による新政。元弘3年(1333)6月、鎌倉幕府を倒して京都に還幸し、強力な天皇親政をめざして記録所を再興し、雑訴決断所を置き、翌年、建武と改元。足利尊氏と対立し、わずか2年半で崩壊。南北朝時代を迎える。建武の中興。

⇒けんむ【建武】

けん‐めい【件名】

一つのまとまりとして取り扱う項目の名前。「―索引」

けん‐めい【建茗】

中国福建省の建渓から産する茶。

けん‐めい【賢明】

賢くて道理に明らかなこと。適切な判断や処置が下せるさま。「―な処置」「まっすぐ帰宅したのは―だった」

けん‐めい【懸命】

(「一所懸命」の略)力いっぱいがんばること。いのちがけ。〈文明本節用集〉。「―に働く」「―の努力」

⇒けんめい‐の‐ち【懸命の地】

げん‐めい【言明】

①明白に言いきること。「―を避ける」

②〔論〕一定の構造と意味をもった文を述べること、または述べられた内容。立言りつげん。

げん‐めい【原名】

もとの名。

げん‐めい【眩瞑】

目がくらむこと。めまい。瞑眩。

げん‐めい【厳命】

きびしい命令。きびしく命令すること。「―を下す」

げん‐めい【厳明】

きびしくて道理に明らかなこと。

げんめい‐がっき【弦鳴楽器】‥ガク‥

(chordophone)楽器分類の一つ。弦を振動させて音を発する楽器。弦楽器のほかピアノなど。

けんめい‐しゅぎ【顕名主義】

〔法〕代理行為の要件として、代理人が本人のためにする旨を表示することを要求する立場。

げんめい‐てんのう【元明天皇】‥ワウ

奈良前期の女帝。天智天皇の第4皇女。草壁皇子の妃。文武・元正天皇の母。名は阿閉あべ。都を大和国の平城(奈良)に遷し、太安万侶おおのやすまろらに古事記を撰ばせ、諸国に風土記を奉らせた。(在位707〜715)(661〜721)→天皇(表)

けんめい‐の‐ち【懸命の地】

生活の頼みとして大切にする知行所。一所懸命の地。太平記11「勅免有つて―をぞ安堵せられける」

⇒けん‐めい【懸命】

げん‐めつ【幻滅】

幻想から覚めて現実にかえること。美化し理想化していたことが幻にすぎなかったと悟らされること。また、それで落胆すること。「―の悲哀を味わう」

げん‐めつ【還滅】

〔仏〕迷界から悟りの世界へ帰還すること。煩悩を滅して涅槃ねはんに入ること。

けん‐めん【券面】

証券の金額を記してある表面。「―額」

けん‐めん【硯面】

すずりの墨を磨する部分。

けん‐めん【蠲免】

律令の規定する租・庸・調および雑徭ぞうようなど課役の一部あるいは全部を免除すること。常例の蠲免は官位・職務などにより、臨時の蠲免は災害・慶事・凶事のあった時などに行われた。蠲除けんじょ。→蠲符

げん‐めん【原綿】

綿糸紡績の原料とする綿花。

げん‐めん【減免】

軽減と免除。「租税を―する」

けん‐もう【見妄】‥マウ

見あやまること。至花道「初心はこれを是と―して似する程に」

げん‐もう【原毛】

毛糸・毛織物の原料とする羊毛などの獣毛。

げん‐もう【減耗】

(ゲンコウの慣用読み)へること。へらすこと。

げん‐もく【玄黙】

奥ゆかしくして、みだりに言わないこと。ものしずかに黙すること。

げん‐もく【眩目】

目のくらむこと。まばゆいこと。

けん‐もつ【献物】

献上する品物。けんじょうもの。

⇒けんもつ‐ちょう【献物帳】

けん‐もつ【監物】

律令制で、中務なかつかさ省に属し、大蔵・内蔵などの出納をつかさどった職。

けんもつ‐ちょう【献物帳】‥チヤウ

奈良時代、神仏に物をささげる時、その品目と奉献の趣意を記す文書。後には寄進状・施入せにゅう状という。「東大寺―」

⇒けん‐もつ【献物】

けん‐も‐ほろろ

(「けん」も「ほろろ」もキジの鳴き声。それと「けんどん(慳貪)」を掛けたものか)無愛想に人の相談などを拒絶するさま。取りつくすべもないさま。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「仰々しい何ぞ事も有る様にと、―に顔色も人を殺せし体もなし」。「―の応対」

けん‐もん【見聞】

(モンは呉音)見ることと聞くこと。みきき。けんぶん。

⇒けん‐もん‐かく‐ち【見聞覚知】

けん‐もん【県門】

県居あがたいと号した賀茂真淵の門下。

⇒けんもん‐の‐さんさいじょ【県門の三才女】

⇒けんもん‐の‐してんのう【県門の四天王】

けん‐もん【検問】

問いただし調べること。特に、警察が路上で通行車両・通行人に対して行う検査。「非常線を張って―する」

⇒けんもん‐しょ【検問所】

けん‐もん【権門】

①官位高く権勢のある家柄。

②(権門にまいないする意から)賄賂わいろ。歌舞伎、三人吉三廓初買「役人衆への―に厭と言はれぬ仲間の付合」

⇒けんもん‐かご【権門駕籠】

げん‐もん【玄門】

〔仏〕玄妙な法門。仏門。「十―」

げん‐もん【舷門】

船舶の舷側に設けた出入口。舷梯げんていをかけて昇降する所。

けん‐もん‐かく‐ち【見聞覚知】

〔仏〕見、聞き、知覚し、識知することの併称。六識の作用で、眼識(見)、耳識(聞)、鼻識・舌識・身識(覚)、意識(知)のこと。

⇒けん‐もん【見聞】

けんもん‐かご【権門駕籠】

江戸時代に、諸大名の家臣が主用で他家に行く時に乗った駕籠。主人よりの貸し籠。留守居るすい駕籠より粗製で小形。

⇒けん‐もん【権門】

けんもん‐しゃ【顕紋紗】

(ケンモンサ・ケモンサとも)透かし紋のある紗織物。多くは袴はかま地に用いる。↔地紋紗

けんもん‐しょ【検問所】

犯罪の捜査、治安維持などのため、通行人やその所持品を点検する、交通の要衝などに設ける施設。

⇒けん‐もん【検問】

けんもん‐の‐さんさいじょ【県門の三才女】‥ヂヨ

賀茂真淵の門人中の3人の才女、進藤茂子(筑波子つくばこ)・油谷倭文子ゆやしずこ・鵜殿余野子うどのよのこの称。

⇒けん‐もん【県門】

けんもん‐の‐してんのう【県門の四天王】‥ワウ

賀茂真淵門下の村田春海はるみ・加藤千蔭・楫取魚彦かとりなひこ・加藤美樹うまきの4人の称。

⇒けん‐もん【県門】

けんや【乾也】

⇒みうらけんや(三浦乾也)。

⇒けんや‐やき【乾也焼】

げん‐や【原野】

自然のままの野原。雑草・低木の生えている荒地。「―を開拓する」

けん‐やく【倹約】

費用を切り詰めて無駄遣いしないこと。節約。大鏡時平「御召物は、うるはしく御器などにもまゐりすゑで、―し給ひしに」。「食費を―する」「―家」

⇒けんやく‐れい【倹約令】

けん‐やく【兼役】

他の役目をかねること。兼務。かねやく。

けん‐やく【兼約】

かねて結んだ約束。前約。

けん‐やく【軒役】

1軒ごとに割り当てた租税。浮世草子、新可笑記「―に集めし小百姓、迷惑すること重なり」

けん‐やく【堅約】

かたく約束すること。堅い約束。

けん‐やく【鍵鑰】

鍵かぎと錠。錠前じょうまえ。

げん‐やく【現益】

〔仏〕現世で受ける利益りやく。

けんやく‐れい【倹約令】

江戸時代、幕府や大名が財政窮乏の解決のため諸事節約を命じた法令。

⇒けん‐やく【倹約】

げんやだな【玄冶店】

歌舞伎脚本「与話情浮名横櫛よわなさけうきなのよこぐし」源氏店げんじだなゆすりの場の俗称。

→文献資料[与話情浮名横櫛(源氏店の場)]

けんや‐やき【乾也焼】

江戸末期に、三浦乾也が乾山けんざん焼や小川破笠はりつの作風を模して江戸で創始した陶器。

⇒けんや【乾也】

げん‐ゆ【原由】

物事の基づくところ。原因。げんゆう。

げん‐ゆ【原油】

油井ゆせいから汲み上げたままの精製してない石油。

けん‐ゆう【県有】‥イウ

県の所有。「―地」

けん‐ゆう【兼有】‥イウ

あわせもつこと。

げん‐ゆう【原由】‥イウ

⇒げんゆ

げん‐ゆう【現有】‥イウ

現在持っていること。「―勢力」

げんゆう‐いん【厳有院】‥イウヰン

徳川家綱の諡号しごう。

けんゆう‐しゃ【硯友社】‥イウ‥

1885年(明治18)2月、尾崎紅葉が山田美妙・石橋思案らと結成した文学上の結社。雑誌「我楽多がらくた文庫」(のち「文庫」と改題)を発行。紅葉が文壇の寵児となるに及んで、明治文学史上いわゆる硯友社時代を現出した。

けん‐よ【肩輿】

①肩でになう輿こし。

②駕籠かご。乗物。

けん‐よ【権輿】

(中国で、はかりを造るには権おもりから始め、車を造るには輿から始めるからいう。輿は車の、物をのせる底)はじまり。事の起り。発端ほったん。〈文明本節用集〉

けん‐よ【顕誉】

ほめあらわすこと。表彰すること。天草本金句集「君の一善を見る時んば、力をつくして以て―す」

けん‐よう【犬羊】‥ヤウ

犬と羊。特に、賊徒をののしっていう。太平記17「後生の栄耀を望んで涙を―の天にそそく」

けん‐よう【見様】‥ヤウ

歌学で、見たままによむ平淡な歌。

けん‐よう【建窯】‥エウ

中国福建省建陽にあった陶窯。南宋時代、曜変・油滴などの優れた天目(建盞けんさん)を焼いた。

けん‐よう【兼用】

一つのものを、二つ以上の物事にかね用いること。また、二人以上でかね用いること。「晴雨―のコート」「部屋を兄と―する」

⇒けんよう‐しゅ【兼用種】

けん‐よう【娟容・妍容】

美しい顔かたち。あでやかな姿。

けん‐よう【眷養】‥ヤウ

いつくしみ養うこと。

けん‐よう【険要】‥エウ

地勢がけわしく敵を防ぐのに都合がよいこと。また、その地。

けん‐よう【権要】‥エウ

権力ある重要な地位。また、その地位の人。

けん‐よう【顕用】

顕職にあげ用いること。

けん‐よう【顕要】‥エウ

身分の高い大切な地位。また、その地位の人。「―な位置を占める」「―の士」

けん‐よう【顕揚】‥ヤウ

名をあらわしあげること。

げん‐よう【幻妖】‥エウ

①人をまどわすこと。魔法。

②正体のわからないばけもの。

げん‐よう【言容】

①ことばと容貌。

②ことばつき。

げん‐よう【炫耀】‥エウ

ひかりかがやくこと。

げん‐よう【眩耀】‥エウ

まばゆいほど輝くこと。

げん‐よう【衒耀】‥エウ

ほまれを得ようとして、自分の才学をみせびらかすこと。

げん‐よう【厳容】

いかめしいすがた。

げんよう‐しゃ【玄洋社】‥ヤウ‥

1881年(明治14)旧福岡藩を地盤として創立され、頭山満とうやまみつるを中心とした国家主義的な右翼団体。1946年解散。

けんよう‐しゅ【兼用種】

家畜で二つ以上の用途を兼用し得る品種。牛のブラウン‐スイス(乳・肉用)、鶏のプリマス‐ロック(肉・卵用)など。↔専用種

⇒けん‐よう【兼用】

けんよう‐すい【懸壅垂】

(→)口蓋こうがい垂に同じ。

げんよう‐たい【原葉体】‥エフ‥

〔生〕(→)前葉体ぜんようたいに同じ。

けんよう‐どうぶつ【牽用動物】

農具・車などを牽引させるために使用する動物。牛・馬・水牛などの類。

けん‐よく【謙抑】

へりくだって自分をおさえること。「常に―を心がける」

けんよ‐も‐ない

(ケンヨはケンニョ(懸念)の転か。「権輿」とも当てる)

①思いがけない。〈日葡辞書〉

②気にかけない。好色一代男4「―顔して居る」

げんらい‐えこく【還来穢国】‥ヱ‥

〔仏〕極楽往生した人が再びこの世に戻って人々を救うこと。

けん‐らん【検卵】

孵化中の種卵を透視し、胚の発育状態を見て、それが孵化に適するか否かを検査すること。

けん‐らん【絢爛】

①きらびやかに輝いて美しいこと。「豪華―たる衣装」

②詩文などが修飾を加えてうるわしいさま。「―たる作風」

けん‐らん【賢覧】

相手の見ることの尊敬語。高覧。

げん‐らん【玄覧】

①奥深く万物を見知ること。

②天子が政務などを御覧になること。

けん‐り【県吏】

県の行政事務にたずさわる職員。県の吏員。

けん‐り【堅利】

かたくてするどいこと。

けん‐り【権利】

①[荀子勧学]権勢と利益。権能。

②〔法〕(right)

㋐一定の利益を主張し、また、これを享受する手段として、法律が一定の者に賦与する力。「―を取得する」

㋑ある事をする、またはしないことができる能力・自由。「他人を非難する―はない」↔義務。

⇒けんり‐おち【権利落】

⇒けんり‐かぶ【権利株】

⇒けんり‐きん【権利金】

⇒けんり‐こうそく【権利拘束】

⇒けんり‐しち【権利質】

⇒けんり‐しょう【権利証】

⇒けんり‐しょうてん【権利章典】

⇒けんり‐せいがん【権利請願】

⇒けんり‐せんげん【権利宣言】

⇒けんり‐つき【権利付】

⇒けんり‐のうりょく【権利能力】

⇒けんり‐もんだい【権利問題】

けん‐り【賢吏】

賢明な役人。

げん‐り【玄理】

①深遠な真理。

②老子・荘子の道。

げん‐り【原理】

(principle)

①ものの拠って立つ根本法則。認識または行為の根本にあるきまり。「てこの―」「多数決の―」→原則。

②他のものがそれに依存する本源的なもの。世界の根源、ある領域の事物の根本要素。→アルケー。

⇒げんり‐しゅぎ【原理主義】

げん‐り【現利】

現在の利益。

けんり‐おち【権利落】

株式で、配当金を受け取る権利、新株引受権などの権利がなくなること。また、その権利がなくなった株の相場。↔権利付。→新株落。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐かぶ【権利株】

会社設立の登記または発行済株式総数増加の登記をなす以前の株式引受人の権利。

⇒けん‐り【権利】

げん‐りき【験力】

ききめ。修験しゅげんの行力ぎょうりき。今昔物語集13「我が師に更に―なし」

けんり‐きん【権利金】

不動産の賃貸借に際し、賃借権設定の対価として、賃料以外に賃借人から賃貸人に支払われる金銭。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐こうそく【権利拘束】

(→)訴訟係属に同じ。1890年(明治23)制定の旧民事訴訟法の用語。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐しち【権利質】

債権その他の財産権を目的(対象)とする質権。

⇒けん‐り【権利】

げんり‐しゅぎ【原理主義】

(fundamentalism)キリスト教で、聖書は無謬であり、天地創造などの根本教義は文字通り真実であると信じ、神学・信仰にかかわる近代主義や合理主義を批判・排斥しようとする立場。1920年代以降アメリカのプロテスタント諸派内におこる。他の宗教や思想においてこれと同様と見られる傾向についてもいう。根本主義。ファンダメンタリズム。

⇒げん‐り【原理】

けんり‐しょう【権利証】

登記済証の通称。2004年に廃止され、現在では登記識別情報が登記所から通知される。→登記識別情報。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐しょうてん【権利章典】‥シヤウ‥

(Bill of Rights)1689年12月、イギリス議会が「権利宣言」に基づき国制を規定した議会制定法。市民の自由を保障し、立法・課税承認などに関する議会の権利を確認することにより、イギリス立憲政治の基礎を確立。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐せいがん【権利請願】‥グワン

(Petition of Right)1628年イギリス議会がチャールズ1世の圧政に抗して提出した文書。恣意的な課税、不法な逮捕・投獄などはイギリス国民の古来の権利を踏みにじるものであると主張。マグナカルタ・権利章典と共にイギリス憲法の三大法典。

→文献資料[権利請願]

⇒けん‐り【権利】

けんり‐せんげん【権利宣言】

(Declaration of Rights)1689年2月、名誉革命直後イギリス議会が、ウィリアム3世と妃メアリー2世の共同即位の条件として提出した文書。古来認められた国民の権利と自由を宣言し、王権に対する議会の優位を主張。

⇒けん‐り【権利】

けん‐りつ【建立】

建てること。建設。こんりゅう。

けん‐りつ【県立】

県費で設立・維持すること。また、そのもの。「―高等学校」

げん‐りつ【厳律】

きびしいおきて。厳重な刑律。

けんり‐つき【権利付】

株式で、配当金や新株を受ける権利が付いていること。また、その株の相場。↔権利落。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐のうりょく【権利能力】

〔法〕権利や義務の帰属主体たりうる法律上の資格で、自然人は出生と同時に無制限に、法人は設立と同時に一定の範囲で、これを取得する。

⇒けん‐り【権利】

けんり‐もんだい【権利問題】

〔哲〕(quid juris ラテン)事実の成立ちを明らかにしようとする事実問題(quid facti ラテン)の立場に対して、事実の根拠・妥当性を論証しようとする立場。カントは認識論の問題を人間的認識の普遍妥当性の基礎づけと見て、この語を法律用語から借用。↔事実問題

⇒けん‐り【権利】

けんりゃく【建暦】

[後漢書・宋書・春秋命歴序]鎌倉前期、順徳天皇朝の年号。承元5年3月9日(1211年4月23日)改元、建暦3年12月6日(1214年1月18日)建保に改元。

けん‐りゃく【権略】

臨機応変の計略。権謀。

げんりゃく【元暦】

[尚書考霊耀]平安末期、後鳥羽天皇朝の年号。寿永3年4月16日(1184年5月27日)改元、元暦2年8月14日(1185年9月9日)文治に改元。

⇒げんりゃく‐こうほん‐まんようしゅう【元暦校本万葉集】

げんりゃく‐こうほん‐まんようしゅう【元暦校本万葉集】‥カウ‥エフシフ

元暦元年に校合を終えたとの奥書がある万葉集の古写本。飛雲とびくも模様の料紙を粘葉でっちょう装とし、断簡も含め現存15巻、歌数約2700首。

⇒げんりゃく【元暦】

けん‐りゅう【剣竜】

(stegosaurs)恐竜の一群。剣竜亜目(または下目)を構成する。背に大きな骨板や刺とげが2列に並び、四足歩行、植物食性。ジュラ紀後期から白亜紀まで生息した。ステゴサウルスが代表的。

けんりゅう【乾隆】

中国、清の高宗朝の年号。(1736〜1795)

⇒けんりゅう‐てい【乾隆帝】

げん‐りゅう【源流】‥リウ

①水の流れ出るみなもと。水源。「利根川の―」

②物事のおこり。起源。「能の―」

けんりゅう‐けい【検流計】‥リウ‥

微少な電流を測定する計器。ガルバノメーター。

けんりゅう‐てい【乾隆帝】

清朝第6代の皇帝高宗の称。諱いみなは弘暦。世宗(雍正帝)の第4子。大いに学術を奨励し、天下の碩学を招いて「大清一統志」「明史」「四庫全書」を編纂させ、また、天山南北路・四川・安南・ビルマなどを討ち、十大武功ありとして自ら「十全老人」と称。(在位1735〜1795)(1711〜1799)

⇒けんりゅう【乾隆】

げんりゅう‐とう【玄竜湯】‥タウ

昔の煎薬の名。〈倭名類聚鈔12〉

けん‐りょ【賢慮】

①賢明な考え。

②相手の考えの尊敬語。

けん‐りょう【見料】‥レウ

見世物を見物したり貸本を借りたりする時、人相・手相を見てもらう時などに支払う料金。「―を払う」

けん‐りょう【兼領】‥リヤウ

かねあわせて領有すること。

けん‐りょう【乾陵】

唐の3代皇帝高宗(在位649〜683)(628〜683)と則天武后の陵墓。陝西省乾県の梁山にある。陪塚ばいちょうとして章懐太子・懿徳いとく太子・永泰公主らの墓がある。

けん‐りょう【権量】‥リヤウ

はかりとます。はかりめとますめ。

けん‐りょう【賢良】‥リヤウ

①賢くて善良なこと。また、その人。

②中国漢代に、官吏登用の目的で地方から推挙された学問・才徳ある者。賢良方正。

げん‐りょう【元良】‥リヤウ

きわめて善良な徳を有する天子や太子。

げん‐りょう【原料】‥レウ

製造・加工のもとになる材料。製品になった時、もとの形が残っていないものをいうことが多い。「―を輸入する」

⇒げんりょう‐たん【原料炭】

⇒げんりょう‐とう【原料糖】

げん‐りょう【現量】‥リヤウ

〔仏〕直接知覚。また、直接知覚されたもの。主に感官による推量(比量)を伴わない認識。

げん‐りょう【減量】‥リヤウ

①分量がへること。分量をへらすこと。また、体重をへらすこと。

②貨物を売買する時、風袋ふうたい・目減めべり・塵埃などの分として全量から差し引くべき一定の量。

げんりょう‐たん【原料炭】‥レウ‥

加工して用いる石炭の称。特に、コークス・都市ガスなどの製造や高炉製鉄などに用いる粘結炭。

⇒げん‐りょう【原料】

げんりょう‐とうけんぺい‐まなこ【権柄眼】🔗⭐🔉

けんぺい‐まなこ【権柄眼】

人をおさえつけるような目つき。横柄な目つき。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「御膝元に人を見下す―」

⇒けん‐ぺい【権柄】

けん‐ぺん【権変】🔗⭐🔉

けん‐ぺん【権変】

臨機応変に事をはからうこと。

けん‐ぼう【権謀】🔗⭐🔉

けん‐ぼう【権謀】

臨機応変のはかりごと。権略。

⇒けんぼう‐じゅっすう【権謀術数】

けんぼう‐じゅっすう【権謀術数】🔗⭐🔉

けんぼう‐じゅっすう【権謀術数】

巧みに人をあざむくはかりごと。権数。→マキアヴェリズム

⇒けん‐ぼう【権謀】

○権を取るけんをとる🔗⭐🔉

○権を取るけんをとる

権力を握る。狂言、空腕「かさにかかつて権を取らうと存じ」

⇒けん【権】

ごん‐かん【権官】‥クワン🔗⭐🔉

ごん‐かん【権官】‥クワン

正員以外に、権かりに任ずる官。権大納言・権帥ごんのそちの類。

ごんき【権記】🔗⭐🔉

ごんき【権記】

権大納言藤原行成の日記。991年(正暦2)から1011年(寛弘8)に至る。その後は死没の前年26年(万寿3)まで、わずかに逸文が残る。藤原道長の時代を知る重要史料の一つ。

ごん‐きょう【権教】‥ケウ🔗⭐🔉

ごん‐きょう【権教】‥ケウ

〔仏〕大乗に入る方便として説いた教え。太平記17「天台・法相互ひに―実教の奥旨を究む」↔実教

ごん‐げ【権化】🔗⭐🔉

ごん‐げ【権化】

①神仏が衆生済度しゅじょうさいどのため、権かりに姿をかえてこの世に現れること。また、その権の姿。権現ごんげん。今昔物語集13「世の人、聖人を―の者とぞ言ひける」↔実化。

②ある抽象的特質を具体化または類型化したもの。化身。「悪の―」

ごん‐けん【権剣】🔗⭐🔉

ごん‐けん【権剣】

かわりの剣。副たる剣。源平盛衰記16「用意のため―を奉ると見て候ふ」

ごん‐げん【権現】🔗⭐🔉

ごん‐げん【権現】

仏・菩薩が衆生しゅじょうを救うために種々の姿をとって権かりに現れること。また、その現れた権の姿。権化ごんげ。本地垂迹ほんじすいじゃく説では、仏が化身して日本の神として現れること。また、その神の身。熊野三所権現・山王権現の類。

⇒ごんげん‐さま【権現様】

⇒ごんげん‐づくり【権現造】

⇒ごんげん‐とりい【権現鳥居】

⇒ごんげん‐まい【権現舞】

ごんげん‐さま【権現様】🔗⭐🔉

ごんげん‐さま【権現様】

①徳川家康の尊称。

②(東北地方で)獅子舞の頭。ししがしら。

⇒ごん‐げん【権現】

ごんげん‐づくり【権現造】🔗⭐🔉

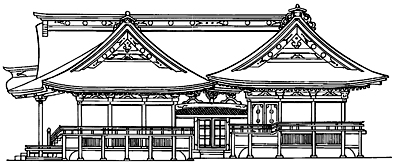

ごんげん‐づくり【権現造】

①平安時代に生まれ、近世盛んに用いられた神社建築様式。東照大権現をまつる久能山・日光などの東照宮に用いられたのでこの名がついた。本殿と拝殿とを石の間までつないだもの。北野天満宮の社殿もこれに当たる。石の間造。

権現造

②両部神道の社殿。堂社造。

⇒ごん‐げん【権現】

②両部神道の社殿。堂社造。

⇒ごん‐げん【権現】

②両部神道の社殿。堂社造。

⇒ごん‐げん【権現】

②両部神道の社殿。堂社造。

⇒ごん‐げん【権現】

ごんげん‐とりい【権現鳥居】‥ヰ🔗⭐🔉

ごんげん‐とりい【権現鳥居】‥ヰ

(→)両部りょうぶ鳥居に同じ。

⇒ごん‐げん【権現】

ごんげん‐まい【権現舞】‥マヒ🔗⭐🔉

ごんげん‐まい【権現舞】‥マヒ

東北地方で行われる山伏神楽などの獅子舞。家々を訪れ、土間などで舞い、まじないに家人や柱を噛んだりする。

⇒ごん‐げん【権現】

ごん‐さい【権妻】🔗⭐🔉

ごん‐さい【権妻】

(仮りの妻の意。明治初期の語)めかけ。てかけ。側室。歌舞伎、島鵆月白浪「二等親でも―なら召仕のことだから」

ごん‐じつ【権実】🔗⭐🔉

ごん‐じつ【権実】

〔仏〕権教と実教。方便と真実。

⇒ごんじつ‐ふに【権実不二】

ごんじつ‐ふに【権実不二】🔗⭐🔉

ごんじつ‐ふに【権実不二】

権教と実教とは相異なるものだが、その実は一つであること。

⇒ごん‐じつ【権実】

ごん‐じゃ【権者】🔗⭐🔉

ごん‐じゃ【権者】

仏・菩薩が衆生しゅじょうを救うために権かりに現れた身。化者けしゃ。権化ごんげ。権現。大権。ごんざ。源平盛衰記9「―も実者も」↔実者

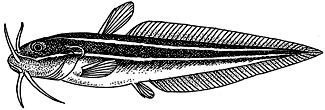

ごん‐ずい【権瑞】🔗⭐🔉

ごん‐ずい【権瑞】

ゴンズイ科の海産の硬骨魚。全長約30センチメートル。ナマズ型。青黒色で黄色線が2条ある。第1背びれと胸びれのとげは鋭く、毒腺に連なり、刺されると激痛を覚える。本州中部以南の浅海で群泳。ウミギギ。〈[季]春〉

ごんずい

ゴンズイ

提供:東京動物園協会

ゴンズイ

提供:東京動物園協会

⇒ごんずい‐だま【権瑞玉】

⇒ごんずい‐だま【権瑞玉】

ゴンズイ

提供:東京動物園協会

ゴンズイ

提供:東京動物園協会

⇒ごんずい‐だま【権瑞玉】

⇒ごんずい‐だま【権瑞玉】

ごんずい‐だま【権瑞玉】🔗⭐🔉

ごんずい‐だま【権瑞玉】

ゴンズイの幼若魚がつくる球状の濃密な群れ。数十〜数百尾からなり、擬集にはフェロモンが関与している。

⇒ごん‐ずい【権瑞】

ごんすけ【権助】🔗⭐🔉

ごんすけ【権助】

(江戸時代、下男や飯たき男などに多い名であったことから)下男。しもべ。浮世風呂前「釈迦も孔子も於三おさんも―も」

ごん‐すもじ【権す文字】🔗⭐🔉

ごん‐すもじ【権す文字】

(「すもじ」は「すけ」の女房詞)権典侍ごんてんじ。ごんのすけ。

ごん‐せき【権蹟・権跡】🔗⭐🔉

ごん‐せき【権蹟・権跡】

権大納言藤原行成の筆跡。→三蹟

ごん‐ぞう【権蔵】‥ザウ🔗⭐🔉

ごん‐ぞう【権蔵】‥ザウ

(→)「ごんず」に同じ。ごんぞうぞうり。浄瑠璃、浦島年代記「―の旅衣」

ごんた【権太】🔗⭐🔉

ごんた【権太】

(浄瑠璃「義経千本桜」鮓すし屋の段の人物いがみの権太の名に基づく)

①わるもの。ごろつき。

②いたずらで手におえない子供。

ごんだ【権田】🔗⭐🔉

ごんだ【権田】

姓氏の一つ。

⇒ごんだ‐なおすけ【権田直助】

⇒ごんだ‐やすのすけ【権田保之助】

ごん‐だいじょう【権大乗】🔗⭐🔉

ごん‐だいじょう【権大乗】

〔仏〕大乗ではあるが、未だ究極の教えを説かない仮りのもの。例えば、天台宗・華厳宗の立場から法相宗・三論宗などを指していう。権大乗教。↔実大乗

ごん‐だいなごん【権大納言】🔗⭐🔉

ごん‐だいなごん【権大納言】

大納言の権官ごんかん。定員外の大納言。

ごんだ‐なおすけ【権田直助】‥ナホ‥🔗⭐🔉

ごんだ‐なおすけ【権田直助】‥ナホ‥

幕末・明治の国学者。号は名越廼舎なごしのや。武蔵の人。平田篤胤あつたねに学び、皇朝医学を唱えた。明治維新後、神官。(1809〜1887)

⇒ごんだ【権田】

ごんだ‐やすのすけ【権田保之助】🔗⭐🔉

ごんだ‐やすのすけ【権田保之助】

民衆娯楽研究者・経済学者。浅草などの調査を行い、日本における民衆娯楽研究の礎を築いた。(1887〜1951)

⇒ごんだ【権田】

ごん‐ち【権智】🔗⭐🔉

ごん‐ち【権智】

仏・菩薩が方便によって衆生しゅじょうを導く智慧ちえ。方便智。↔実智

ごん‐ちじ【権知事】🔗⭐🔉

ごん‐ちじ【権知事】

1869年(明治2)に府県に置かれた地方官。最初は知事の補佐役、廃藩置県後は知事不在の府県に置かれた。71年末権令ごんれいと改称。

ごん‐てき【権的】🔗⭐🔉

ごん‐てき【権的】

(「的」は接尾語)権妻ごんさいのこと。

ごん‐でん【権殿】🔗⭐🔉

ごん‐でん【権殿】

(「権」は仮の意)社殿を造営・修復の時、御霊代みたましろを一時奉安する殿舎。かりどの。

ごん‐てんじ【権典侍】🔗⭐🔉

ごん‐てんじ【権典侍】

内侍司ないしのつかさの官名。典侍の次に位するもの。

ごん‐の‐かみ【権守・権頭】🔗⭐🔉

ごん‐の‐かみ【権守・権頭】

「かみ」(守・頭)の権官ごんかん。

ごん‐の‐きたのかた【権北方】🔗⭐🔉

ごん‐の‐きたのかた【権北方】

次位の北の方。側室。

ごん‐の‐じ【権の字】🔗⭐🔉

ごん‐の‐じ【権の字】

権妻ごんさいを婉曲にいう語。

ごん‐の‐そち【権帥】🔗⭐🔉

ごん‐の‐そち【権帥】

(ゴンノソツとも)大宰権帥だざいのごんのそちの略称。

ごんぱち【権八】🔗⭐🔉

ごんぱち【権八】

①⇒しらいごんぱち(白井権八)。

②(白井権八が侠客幡随院長兵衛の食客だったからいう)食客。居候。洒落本、辰巳婦言「とんと身を落せば、食客の―さんとなる事」

⇒ごんぱち‐こむらさき【権八小紫】

ごんべえ【権兵衛】‥ヱ🔗⭐🔉

ごんべえ【権兵衛】‥ヱ

①百姓、また、いなか者の蔑称。

②幼児の頸の後面の中央のくぼんだ所に剃り残す毛髪。

⇒ごんべえ‐やき【権兵衛焼】

⇒権兵衛が種蒔きゃ烏がほじくる

○権兵衛が種蒔きゃ烏がほじくるごんべえがたねまきゃからすがほじくる

愚かしい無駄骨折りをするたとえ。

⇒ごんべえ【権兵衛】

○権兵衛が種蒔きゃ烏がほじくるごんべえがたねまきゃからすがほじくる🔗⭐🔉

○権兵衛が種蒔きゃ烏がほじくるごんべえがたねまきゃからすがほじくる

愚かしい無駄骨折りをするたとえ。

⇒ごんべえ【権兵衛】

ごんべえ‐やき【権兵衛焼】‥ヱ‥

(→)楽山らくざん焼の別称。

⇒ごんべえ【権兵衛】

こん‐ぺき【紺碧】

やや黒みを帯びた青色。「―の空」

コンベクター【convector】

放熱器の一種。対流作用により室内空気を循環して行う暖房に用いる。対流放熱器。

コンヘソル【confessor ラテン】

(キリシタン用語)聴罪司祭。どちりなきりしたん「―の指図に任せ」

コンペティション【competition】

競争。競技会。試合。→コンペ

コンベヤー【conveyer】

一定の場所で循環しているベルトや鎖で、物体を輸送する装置。伝送帯。搬送帯。

⇒コンベヤー‐システム【conveyer system】

コンベヤー‐システム【conveyer system】

個々の労働者または労働者群に対し、コンベヤーによって材料を与え、一定時間内にきわめて簡単な作業を分担させる生産方式。1920年代の産業合理化運動の主な方策。→フォード‐システム

⇒コンベヤー【conveyer】

こん‐べん【袞冕】

袞竜こんりょうの御衣と冕冠べんかん。中国の天子の衣冠。天子の礼服。

ごん‐べん【言偏】

漢字の偏の一つ。「話」「詩」などの偏の「言」の称。ことばへん。

コンベンショナリズム【conventionalism】

(→)規約主義。

コンベンショナル【conventional】

ありきたり。慣習的。常套的。

⇒コンベンショナル‐ほうしき【コンベンショナル方式】

コンベンショナル‐ほうしき【コンベンショナル方式】‥ハウ‥

債券の公募入札で、入札価格の高いものから順次、発行額に達するまで落札していく方式。複数価格入札方式。

⇒コンベンショナル【conventional】

コンベンション【convention】

①集会。大会。

②慣習。因襲。習俗。

⇒コンベンション‐センター【convention center】

コンベンション‐センター【convention center】

集会・会議や、見本市・展示会などを行うための、比較的大規模な施設あるいは宿泊施設なども含めた地区。

⇒コンベンション【convention】

コンボ【combo アメリカ】

(コンビネーション(combination)に由来)8人ぐらいまでの小編成の楽団。主にジャズで使われてきた。「―‐ジャズ」

コンポ

①コンポーネントの略。

②システム‐コンポの略。

ごんぼ【牛蒡】

ゴボウの訛。

コンボイ【convoy】

①警護。商船などの護送。

②護送艦。護送船団。

③(主としてアメリカの)集団輸送する長距離トレーラー。

こん‐ほう【鯤鵬】

[荘子逍遥遊]想像上の大魚の鯤と大鳥の鵬。転じて、非常に大きなもののたとえ。

こん‐ぼう【困乏】‥ボフ

貧乏に苦しむこと。

こん‐ぼう【混紡】‥バウ

質の異なる繊維を混合してつむぐこと。「綿と毛の―」

⇒こんぼう‐し【混紡糸】

こん‐ぼう【棍棒】‥バウ

①丸い棒。

②新体操の手具の一種。木または合成素材製の先端の太くなった棒状の用具。一対で一組とする。クラブ。

こん‐ぽう【梱包】‥パウ

覆いや縄などをかけて荷造りすること。また、その荷造りしたもの。「荷物を―する」

こんぼう‐し【混紡糸】‥バウ‥

羊毛と綿またはスフ、綿とスフまたは合成繊維など異質の繊維を混合してつむいだ糸。

⇒こん‐ぼう【混紡】

コンポート【compote イギリス・ フランス】

①果物の砂糖煮または砂糖漬。

②果物などを盛る足付きの皿。

コンポーネント【component】

(構成要素の意)ステレオで、プレーヤー・テープデッキ・チューナー・アンプ・スピーカーなどの単独の機器。コンポ。→システム‐コンポ

こんぼく‐りん【混牧林】

林業に併せて牧畜をも行う森林。

コンポジション【composition】

①構成。

②絵画などの構図。

③作文。特に、英語の作文。

④作曲。

コンポジット‐さつえい【コンポジット撮影】

(compositeは合成の意)同一被写体を何回かに分けて撮影し、重ね合わせてプリントすることで、ノイズや粒状性を減少させる撮影法。天体写真によく使われる。

コンポスト【compost】

(堆肥の意)都市ごみや下水汚泥などを発酵腐熟させた肥料。

こん‐ぽん【根本】

(古くはコンボンとも)

[一]〔名〕

①草木の根。

②物事が成り立つ、そもそもの大本。平家物語1「世の乱れ初めける―は」。「―から間違っている」

③元祖。ほんもと。男色大鑑「ゑびす橋筋に―浮世楊枝とて芝居若衆の定紋をうちつけ置きしに」

[二]〔副〕

もともと。本来。男色大鑑「業平も―美少人をすけるに」

⇒こんぽん‐あく【根本悪】

⇒こんぽん‐きはん【根本規範】

⇒こんぽん‐しだし【根本仕出し】

⇒こんぽん‐しゅぎ【根本主義】

⇒こんぽん‐しりょう【根本史料】

⇒こんぽん‐だいとう【根本大塔】

⇒こんぽん‐てき【根本的】

こんぽん‐あく【根本悪】

〔哲〕(Radikalböse ドイツ)カントの宗教哲学の用語。人間は自己の恣意を通そうとする自然的傾向をもち、これが道徳格率に従えば善となり、道徳法則に反する格率に従えば、根本悪として一切の悪の根拠となる。

⇒こん‐ぽん【根本】

こんぽん‐か【混本歌】

和歌の一体。古今集真名序に「長歌短歌旋頭混本の類」とあるが、何を指すか未だ定説をみない。

㋐六句体歌説。旋頭歌または同様の体とみる説。

㋑四句体説。

㋒片歌または五・七音的な対の連続する偶数形式の歌とする説。

こんぽん‐きはん【根本規範】

〔法〕(Grundnorm ドイツ)実定法規範の妥当性の究極的根拠として仮定された規範。ケルゼンの純粋法学で提唱された。

⇒こん‐ぽん【根本】

こんぽん‐しだし【根本仕出し】

新発明・新趣向の本家。浄瑠璃、大職冠「―の御奈良茶」

⇒こん‐ぽん【根本】

こんぽん‐しゅぎ【根本主義】

〔宗〕(→)原理主義に同じ。

⇒こん‐ぽん【根本】

こんぽん‐しりょう【根本史料】‥レウ

歴史研究の確実なよりどころとなる材料。文書・遺物の類。

⇒こん‐ぽん【根本】

こんぽん‐だいとう【根本大塔】‥タフ

南天竺国にあったという鉄塔を模して作られた塔。密教で重要視される。多宝塔に似た2層で、根来ねごろや高野山・成田山のものが有名。

⇒こん‐ぽん【根本】

こんぽん‐ちゅうどう【根本中堂】‥ダウ

比叡山延暦寺の中心になる堂。東塔にある。788年(延暦7)薬師像をまつった堂を最澄が建てたのが始まり。一乗止観院。

根本中堂

撮影:新海良夫

こんぽん‐てき【根本的】

根本であるさま。根本にまで及ぶさま。「―に考え直す」

⇒こん‐ぽん【根本】

コンマ【komma オランダ】

①横書きの文の句読点の一つ。また、記数の位取りに用いる点。「,」カンマ。蘭学階梯「コムマと名づく。訳して分点と云ふ」

②(オランダ語では1を用いることから)小数点。「―以下は切捨て」

③音律上の概念で、異なる方法で求められた近似的な二つの音程間の微小な差。

⇒コンマ‐いか【コンマ以下】

⇒コンマ‐バチルス【Kommabazillus ドイツ】

こん‐まい【混米】

値段や味の調整のため、品種の異なる米を、または新米と古米とを混ぜ合わせること。また、その混ぜ合わせた米。

コンマ‐いか【コンマ以下】

小数点以下の意から転じて、普通以下のもの。物の数に入らないもの。

⇒コンマ【komma オランダ】

こん‐まけ【根負け】

根くらべをして負けること。相手よりも根気がつづかなくなること。「彼の熱心さには―した」

コンマ‐バチルス【Kommabazillus ドイツ】

コレラ菌の別称。コッホの命名。

⇒コンマ【komma オランダ】

コンミューン

⇒コミューン

こん‐みょう【今明】‥ミヤウ

きょうとあす。きょうあす。平家物語5「―の程とは思はざりつるに」

⇒こんみょう‐にち【今明日】

⇒こんみょう‐ねん【今明年】

こんみょう‐にち【今明日】‥ミヤウ‥

今日と明日。今日か明日か。宇治拾遺物語5「―はかたき物忌を仕る事候」

⇒こん‐みょう【今明】

こんみょう‐ねん【今明年】‥ミヤウ‥

今年と明年。今年か来年か。

⇒こん‐みょう【今明】

こんみり

こってりしたさま。とろりとして味の深いさま。狂言、附子ぶす「黒う―として甘さうな物ぢや」

こんみん‐とう【困民党】‥タウ

1880年代前半、深刻な不況の折、借金の利子減免などを要求して大衆騒動を展開した負債農民の集団。秩父事件を起こした秩父困民党など各地で結成され、借金党・負債党などともいう。

こん‐むらご【紺村濃】

紺色のむらご。全地を薄紺色にして所々を濃い紺色にしたもの。こむらご。増鏡「なにがしの中将とかや、―の指貫さしぬきをさへ着たりける」

こん‐めい【昏迷】

①(「混迷」とも書く)道理にくらくて分別に迷うこと。目がくらんで心の乱れること。

②精神活動が停止し、じっとして動かない状態。統合失調症の緊張型やヒステリーに見られる。

こん‐めい【昏冥】

くらいこと。くらやみ。

こんめい【昆明】

(Kunming)中国雲南省の省都。常春の気候により、春城の別称がある。景勝地としても著名。昆河鉄道によってベトナムに通ずる。人口303万5千(2000)。

⇒こんめい‐こ【昆明湖】

⇒こんめい‐ち【昆明池】

⇒こんめいち‐の‐しょうじ【昆明池障子】

こん‐めい【混迷】

①混沌としてわけのわからないこと。混乱して見通しのつかないこと。「―する国際情勢」

②⇒こんめい(昏迷)1

こん‐めい【渾名・諢名】

あだな。

こん‐めい【懇命】

親切なおおせ。ねんごろな心ぞえ。

こんめい‐こ【昆明湖】

(Kunming Hu)

①中国雲南省昆明の南方、標高1885メートルの高原にある湖。滇池てんち。昆明池。

②中国北京の西、頤和園いわえんの中にある湖。

⇒こんめい【昆明】

こんめい‐ち【昆明池】

(Kunming Chi)

①中国、漢の武帝が、水軍訓練のため、長安城の西に掘らせた池。

②(→)昆明湖1に同じ。

⇒こんめい【昆明】

こんめいち‐の‐しょうじ【昆明池障子】‥シヤウ‥

清涼殿の弘廂ひろびさし、弘徽こき殿の上の局の前に置かれた衝立ついたて障子。表に極彩色で昆明池1を、裏に嵯峨野の小鷹狩の図を描いたもの。伴大納言絵詞第一巻末にその有様が描かれている。→清涼殿(図)

⇒こんめい【昆明】

コンメンタール【Kommentar ドイツ】

①注釈。論評。

②法律を逐条解釈した書物。

こん‐もう【根毛】

根の先端近くの表皮細胞の糸状突起物。水およびそれに溶けている物質を吸収する。

こん‐もう【懇望】‥マウ

ひたすら望むこと。こんぼう。「―黙もだし難く」

コン‐モート【con moto イタリア】

〔音〕発想標語。「動きをもって」「元気よく」の意。

こんもり

①大木が茂って奥深いさま。「―した森」

②まるく盛り上がっているさま。「―とした丘」

こん‐や【今夜】

きょうの夜。この日の夜。こんばん。こよい。「―の月」「去年の―」

こん‐や【昏夜】

くれとよる。日暮れて夜に入ること。

こん‐や【紺屋】

(コウヤとも)染物屋。元来は藍染あいぞめ業者をいったが、のち染物を業とするものの総称。中世は「紺掻こんかき」といった。

⇒こんや‐ぞめ【紺屋染】

⇒こんや‐のり【紺屋糊】

⇒こんや‐やく【紺屋役】

⇒紺屋の明後日

⇒紺屋の袴

こん‐やく【困厄・困阨】

苦しむこと。難儀すること。また、苦しみ。災難。

こん‐やく【婚約】

結婚の約束をすること。また、その約束。

こんや‐ぞめ【紺屋染】

紺屋で色を染めること。また、そのもの。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「色は様々―、胸はもえぎに紅、ひはだ」

⇒こん‐や【紺屋】

こんぽん‐てき【根本的】

根本であるさま。根本にまで及ぶさま。「―に考え直す」

⇒こん‐ぽん【根本】

コンマ【komma オランダ】

①横書きの文の句読点の一つ。また、記数の位取りに用いる点。「,」カンマ。蘭学階梯「コムマと名づく。訳して分点と云ふ」

②(オランダ語では1を用いることから)小数点。「―以下は切捨て」

③音律上の概念で、異なる方法で求められた近似的な二つの音程間の微小な差。

⇒コンマ‐いか【コンマ以下】

⇒コンマ‐バチルス【Kommabazillus ドイツ】

こん‐まい【混米】

値段や味の調整のため、品種の異なる米を、または新米と古米とを混ぜ合わせること。また、その混ぜ合わせた米。

コンマ‐いか【コンマ以下】

小数点以下の意から転じて、普通以下のもの。物の数に入らないもの。

⇒コンマ【komma オランダ】

こん‐まけ【根負け】

根くらべをして負けること。相手よりも根気がつづかなくなること。「彼の熱心さには―した」

コンマ‐バチルス【Kommabazillus ドイツ】

コレラ菌の別称。コッホの命名。

⇒コンマ【komma オランダ】

コンミューン

⇒コミューン

こん‐みょう【今明】‥ミヤウ

きょうとあす。きょうあす。平家物語5「―の程とは思はざりつるに」

⇒こんみょう‐にち【今明日】

⇒こんみょう‐ねん【今明年】

こんみょう‐にち【今明日】‥ミヤウ‥

今日と明日。今日か明日か。宇治拾遺物語5「―はかたき物忌を仕る事候」

⇒こん‐みょう【今明】

こんみょう‐ねん【今明年】‥ミヤウ‥

今年と明年。今年か来年か。

⇒こん‐みょう【今明】

こんみり

こってりしたさま。とろりとして味の深いさま。狂言、附子ぶす「黒う―として甘さうな物ぢや」

こんみん‐とう【困民党】‥タウ

1880年代前半、深刻な不況の折、借金の利子減免などを要求して大衆騒動を展開した負債農民の集団。秩父事件を起こした秩父困民党など各地で結成され、借金党・負債党などともいう。

こん‐むらご【紺村濃】

紺色のむらご。全地を薄紺色にして所々を濃い紺色にしたもの。こむらご。増鏡「なにがしの中将とかや、―の指貫さしぬきをさへ着たりける」

こん‐めい【昏迷】

①(「混迷」とも書く)道理にくらくて分別に迷うこと。目がくらんで心の乱れること。

②精神活動が停止し、じっとして動かない状態。統合失調症の緊張型やヒステリーに見られる。

こん‐めい【昏冥】

くらいこと。くらやみ。

こんめい【昆明】

(Kunming)中国雲南省の省都。常春の気候により、春城の別称がある。景勝地としても著名。昆河鉄道によってベトナムに通ずる。人口303万5千(2000)。

⇒こんめい‐こ【昆明湖】

⇒こんめい‐ち【昆明池】

⇒こんめいち‐の‐しょうじ【昆明池障子】

こん‐めい【混迷】

①混沌としてわけのわからないこと。混乱して見通しのつかないこと。「―する国際情勢」

②⇒こんめい(昏迷)1

こん‐めい【渾名・諢名】

あだな。

こん‐めい【懇命】

親切なおおせ。ねんごろな心ぞえ。

こんめい‐こ【昆明湖】

(Kunming Hu)

①中国雲南省昆明の南方、標高1885メートルの高原にある湖。滇池てんち。昆明池。

②中国北京の西、頤和園いわえんの中にある湖。

⇒こんめい【昆明】

こんめい‐ち【昆明池】

(Kunming Chi)

①中国、漢の武帝が、水軍訓練のため、長安城の西に掘らせた池。

②(→)昆明湖1に同じ。

⇒こんめい【昆明】

こんめいち‐の‐しょうじ【昆明池障子】‥シヤウ‥

清涼殿の弘廂ひろびさし、弘徽こき殿の上の局の前に置かれた衝立ついたて障子。表に極彩色で昆明池1を、裏に嵯峨野の小鷹狩の図を描いたもの。伴大納言絵詞第一巻末にその有様が描かれている。→清涼殿(図)

⇒こんめい【昆明】

コンメンタール【Kommentar ドイツ】

①注釈。論評。

②法律を逐条解釈した書物。

こん‐もう【根毛】

根の先端近くの表皮細胞の糸状突起物。水およびそれに溶けている物質を吸収する。

こん‐もう【懇望】‥マウ

ひたすら望むこと。こんぼう。「―黙もだし難く」

コン‐モート【con moto イタリア】

〔音〕発想標語。「動きをもって」「元気よく」の意。

こんもり

①大木が茂って奥深いさま。「―した森」

②まるく盛り上がっているさま。「―とした丘」

こん‐や【今夜】

きょうの夜。この日の夜。こんばん。こよい。「―の月」「去年の―」

こん‐や【昏夜】

くれとよる。日暮れて夜に入ること。

こん‐や【紺屋】

(コウヤとも)染物屋。元来は藍染あいぞめ業者をいったが、のち染物を業とするものの総称。中世は「紺掻こんかき」といった。

⇒こんや‐ぞめ【紺屋染】

⇒こんや‐のり【紺屋糊】

⇒こんや‐やく【紺屋役】

⇒紺屋の明後日

⇒紺屋の袴

こん‐やく【困厄・困阨】

苦しむこと。難儀すること。また、苦しみ。災難。

こん‐やく【婚約】

結婚の約束をすること。また、その約束。

こんや‐ぞめ【紺屋染】

紺屋で色を染めること。また、そのもの。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「色は様々―、胸はもえぎに紅、ひはだ」

⇒こん‐や【紺屋】

こんぽん‐てき【根本的】

根本であるさま。根本にまで及ぶさま。「―に考え直す」

⇒こん‐ぽん【根本】

コンマ【komma オランダ】

①横書きの文の句読点の一つ。また、記数の位取りに用いる点。「,」カンマ。蘭学階梯「コムマと名づく。訳して分点と云ふ」

②(オランダ語では1を用いることから)小数点。「―以下は切捨て」

③音律上の概念で、異なる方法で求められた近似的な二つの音程間の微小な差。

⇒コンマ‐いか【コンマ以下】

⇒コンマ‐バチルス【Kommabazillus ドイツ】

こん‐まい【混米】

値段や味の調整のため、品種の異なる米を、または新米と古米とを混ぜ合わせること。また、その混ぜ合わせた米。

コンマ‐いか【コンマ以下】

小数点以下の意から転じて、普通以下のもの。物の数に入らないもの。

⇒コンマ【komma オランダ】

こん‐まけ【根負け】

根くらべをして負けること。相手よりも根気がつづかなくなること。「彼の熱心さには―した」

コンマ‐バチルス【Kommabazillus ドイツ】

コレラ菌の別称。コッホの命名。

⇒コンマ【komma オランダ】

コンミューン

⇒コミューン

こん‐みょう【今明】‥ミヤウ

きょうとあす。きょうあす。平家物語5「―の程とは思はざりつるに」

⇒こんみょう‐にち【今明日】

⇒こんみょう‐ねん【今明年】

こんみょう‐にち【今明日】‥ミヤウ‥

今日と明日。今日か明日か。宇治拾遺物語5「―はかたき物忌を仕る事候」

⇒こん‐みょう【今明】

こんみょう‐ねん【今明年】‥ミヤウ‥

今年と明年。今年か来年か。

⇒こん‐みょう【今明】

こんみり

こってりしたさま。とろりとして味の深いさま。狂言、附子ぶす「黒う―として甘さうな物ぢや」

こんみん‐とう【困民党】‥タウ

1880年代前半、深刻な不況の折、借金の利子減免などを要求して大衆騒動を展開した負債農民の集団。秩父事件を起こした秩父困民党など各地で結成され、借金党・負債党などともいう。

こん‐むらご【紺村濃】

紺色のむらご。全地を薄紺色にして所々を濃い紺色にしたもの。こむらご。増鏡「なにがしの中将とかや、―の指貫さしぬきをさへ着たりける」

こん‐めい【昏迷】

①(「混迷」とも書く)道理にくらくて分別に迷うこと。目がくらんで心の乱れること。

②精神活動が停止し、じっとして動かない状態。統合失調症の緊張型やヒステリーに見られる。

こん‐めい【昏冥】

くらいこと。くらやみ。

こんめい【昆明】

(Kunming)中国雲南省の省都。常春の気候により、春城の別称がある。景勝地としても著名。昆河鉄道によってベトナムに通ずる。人口303万5千(2000)。

⇒こんめい‐こ【昆明湖】

⇒こんめい‐ち【昆明池】

⇒こんめいち‐の‐しょうじ【昆明池障子】

こん‐めい【混迷】

①混沌としてわけのわからないこと。混乱して見通しのつかないこと。「―する国際情勢」

②⇒こんめい(昏迷)1

こん‐めい【渾名・諢名】

あだな。

こん‐めい【懇命】

親切なおおせ。ねんごろな心ぞえ。

こんめい‐こ【昆明湖】

(Kunming Hu)

①中国雲南省昆明の南方、標高1885メートルの高原にある湖。滇池てんち。昆明池。

②中国北京の西、頤和園いわえんの中にある湖。

⇒こんめい【昆明】

こんめい‐ち【昆明池】

(Kunming Chi)

①中国、漢の武帝が、水軍訓練のため、長安城の西に掘らせた池。

②(→)昆明湖1に同じ。

⇒こんめい【昆明】

こんめいち‐の‐しょうじ【昆明池障子】‥シヤウ‥

清涼殿の弘廂ひろびさし、弘徽こき殿の上の局の前に置かれた衝立ついたて障子。表に極彩色で昆明池1を、裏に嵯峨野の小鷹狩の図を描いたもの。伴大納言絵詞第一巻末にその有様が描かれている。→清涼殿(図)

⇒こんめい【昆明】

コンメンタール【Kommentar ドイツ】

①注釈。論評。

②法律を逐条解釈した書物。

こん‐もう【根毛】

根の先端近くの表皮細胞の糸状突起物。水およびそれに溶けている物質を吸収する。

こん‐もう【懇望】‥マウ

ひたすら望むこと。こんぼう。「―黙もだし難く」

コン‐モート【con moto イタリア】

〔音〕発想標語。「動きをもって」「元気よく」の意。

こんもり

①大木が茂って奥深いさま。「―した森」

②まるく盛り上がっているさま。「―とした丘」

こん‐や【今夜】

きょうの夜。この日の夜。こんばん。こよい。「―の月」「去年の―」

こん‐や【昏夜】

くれとよる。日暮れて夜に入ること。

こん‐や【紺屋】

(コウヤとも)染物屋。元来は藍染あいぞめ業者をいったが、のち染物を業とするものの総称。中世は「紺掻こんかき」といった。

⇒こんや‐ぞめ【紺屋染】

⇒こんや‐のり【紺屋糊】

⇒こんや‐やく【紺屋役】

⇒紺屋の明後日

⇒紺屋の袴

こん‐やく【困厄・困阨】

苦しむこと。難儀すること。また、苦しみ。災難。

こん‐やく【婚約】

結婚の約束をすること。また、その約束。

こんや‐ぞめ【紺屋染】

紺屋で色を染めること。また、そのもの。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「色は様々―、胸はもえぎに紅、ひはだ」

⇒こん‐や【紺屋】

こんぽん‐てき【根本的】

根本であるさま。根本にまで及ぶさま。「―に考え直す」

⇒こん‐ぽん【根本】

コンマ【komma オランダ】

①横書きの文の句読点の一つ。また、記数の位取りに用いる点。「,」カンマ。蘭学階梯「コムマと名づく。訳して分点と云ふ」

②(オランダ語では1を用いることから)小数点。「―以下は切捨て」

③音律上の概念で、異なる方法で求められた近似的な二つの音程間の微小な差。

⇒コンマ‐いか【コンマ以下】

⇒コンマ‐バチルス【Kommabazillus ドイツ】

こん‐まい【混米】

値段や味の調整のため、品種の異なる米を、または新米と古米とを混ぜ合わせること。また、その混ぜ合わせた米。

コンマ‐いか【コンマ以下】

小数点以下の意から転じて、普通以下のもの。物の数に入らないもの。

⇒コンマ【komma オランダ】

こん‐まけ【根負け】

根くらべをして負けること。相手よりも根気がつづかなくなること。「彼の熱心さには―した」

コンマ‐バチルス【Kommabazillus ドイツ】

コレラ菌の別称。コッホの命名。

⇒コンマ【komma オランダ】

コンミューン

⇒コミューン

こん‐みょう【今明】‥ミヤウ

きょうとあす。きょうあす。平家物語5「―の程とは思はざりつるに」

⇒こんみょう‐にち【今明日】

⇒こんみょう‐ねん【今明年】

こんみょう‐にち【今明日】‥ミヤウ‥

今日と明日。今日か明日か。宇治拾遺物語5「―はかたき物忌を仕る事候」

⇒こん‐みょう【今明】

こんみょう‐ねん【今明年】‥ミヤウ‥

今年と明年。今年か来年か。

⇒こん‐みょう【今明】

こんみり

こってりしたさま。とろりとして味の深いさま。狂言、附子ぶす「黒う―として甘さうな物ぢや」

こんみん‐とう【困民党】‥タウ

1880年代前半、深刻な不況の折、借金の利子減免などを要求して大衆騒動を展開した負債農民の集団。秩父事件を起こした秩父困民党など各地で結成され、借金党・負債党などともいう。

こん‐むらご【紺村濃】

紺色のむらご。全地を薄紺色にして所々を濃い紺色にしたもの。こむらご。増鏡「なにがしの中将とかや、―の指貫さしぬきをさへ着たりける」

こん‐めい【昏迷】

①(「混迷」とも書く)道理にくらくて分別に迷うこと。目がくらんで心の乱れること。

②精神活動が停止し、じっとして動かない状態。統合失調症の緊張型やヒステリーに見られる。

こん‐めい【昏冥】

くらいこと。くらやみ。

こんめい【昆明】

(Kunming)中国雲南省の省都。常春の気候により、春城の別称がある。景勝地としても著名。昆河鉄道によってベトナムに通ずる。人口303万5千(2000)。

⇒こんめい‐こ【昆明湖】

⇒こんめい‐ち【昆明池】

⇒こんめいち‐の‐しょうじ【昆明池障子】

こん‐めい【混迷】

①混沌としてわけのわからないこと。混乱して見通しのつかないこと。「―する国際情勢」

②⇒こんめい(昏迷)1

こん‐めい【渾名・諢名】

あだな。

こん‐めい【懇命】

親切なおおせ。ねんごろな心ぞえ。

こんめい‐こ【昆明湖】

(Kunming Hu)

①中国雲南省昆明の南方、標高1885メートルの高原にある湖。滇池てんち。昆明池。

②中国北京の西、頤和園いわえんの中にある湖。

⇒こんめい【昆明】

こんめい‐ち【昆明池】

(Kunming Chi)

①中国、漢の武帝が、水軍訓練のため、長安城の西に掘らせた池。

②(→)昆明湖1に同じ。

⇒こんめい【昆明】

こんめいち‐の‐しょうじ【昆明池障子】‥シヤウ‥

清涼殿の弘廂ひろびさし、弘徽こき殿の上の局の前に置かれた衝立ついたて障子。表に極彩色で昆明池1を、裏に嵯峨野の小鷹狩の図を描いたもの。伴大納言絵詞第一巻末にその有様が描かれている。→清涼殿(図)

⇒こんめい【昆明】

コンメンタール【Kommentar ドイツ】

①注釈。論評。

②法律を逐条解釈した書物。

こん‐もう【根毛】

根の先端近くの表皮細胞の糸状突起物。水およびそれに溶けている物質を吸収する。

こん‐もう【懇望】‥マウ

ひたすら望むこと。こんぼう。「―黙もだし難く」

コン‐モート【con moto イタリア】

〔音〕発想標語。「動きをもって」「元気よく」の意。

こんもり

①大木が茂って奥深いさま。「―した森」

②まるく盛り上がっているさま。「―とした丘」

こん‐や【今夜】

きょうの夜。この日の夜。こんばん。こよい。「―の月」「去年の―」

こん‐や【昏夜】