複数辞典一括検索+![]()

![]()

あり【蟻】🔗⭐🔉

あり【蟻】

①ハチ目アリ科の昆虫の総称。胸腹間に甚だしいくびれがある。触角は「く」の字形に屈曲。地中または朽木の中に巣をつくる。雌である女王と、雄と働き蟻(生殖能力のない雌)とがあり、多数で社会生活を営む。新しく羽化した女王と雄には翅があり(羽蟻)、交尾後に翅を失う。〈[季]夏〉。〈新撰字鏡8〉

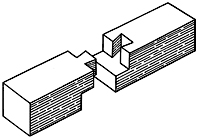

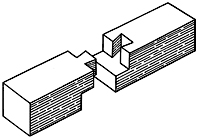

②〔建〕仕口しくちの一種。木材の端を鳩尾形、すなわち先で広がった形にしたもの。→蟻枘ありほぞ

⇒蟻穴を出る

⇒蟻の穴から堤も崩れる

⇒蟻の甘きにつくが如し

⇒蟻の思いも天に届く

⇒蟻の熊野参り

⇒蟻の這い出る隙もない

○蟻穴を出るありあなをでる🔗⭐🔉

○蟻穴を出るありあなをでる

冬の間穴にこもっていた蟻が、春になって地上に出る。〈[季]春〉

⇒あり【蟻】

あり‐あま・る【有り余る】

〔自五〕

余るほどある。必要よりも多くある。「―・る体力」

あり‐あり【在り在り】

〔副〕

(ラ変動詞アリを重ねたもの。多く助詞トを伴う)

①考えや気持などがはっきりと外に現れているさま。中華若木詩抄「―と作つた詩なり」。「無念の思いを―と顔に浮かべた」

②現実にないものが目でみるようにはっきりと見えるさま。本当にあるかのように。天草本伊曾保物語「いかにも―と答へた」。「亡き母の姿が―と見える」

ありあり・し【在り在りし】

〔形シク〕

①ありのままである。宇津保物語楼上下「―・しうは世にのたまはじ」

②本来そうあるべきさまである。それらしくある。日葡辞書「アリアリシイテイデゴザル」

③もっともらしい。浄瑠璃、四天王筑紫責「げに―・しくたばかれば」

ありあり‐て【在り在りて】

①引き続きそのままの状態でいて。久しく永らえて。万葉集12「―後も逢はむと」

②おしまいに。あげくのはてに。蜻蛉日記中「―…これらとくしてとはあるものか」

あり‐あわせ【有り合せ】‥アハセ

特にととのえるのでなくて、ちょうどその場にあること。また、その物。ありあい。「―ですませる」「―の材料を使う」

あり‐あわ・せる【有り合わせる・在り合わせる】‥アハセル

〔自下一〕[文]ありあは・す(下二)

①都合よくその場にある。持ち合わせる。好色五人女2「幸さいわい遣銀つかいぎんは―・す」

②折よくその場にいる。居合わせる。また、行きあう。武道伝来記「折ふし御ぜんに豊田隼人といふ大目付おおめつけ―・せ」

アリアン【Arian】

欧州宇宙機関が開発した衛星打上げ用のロケット。

アリー【‘Alī】

イスラムの第4代正統カリフ。ムハンマドの従弟で女婿。対立勢力により暗殺される。アリーとその子孫を支持する人々は、後にシーア派と呼ばれるようになった。(在位656〜661)(603〜661)

ア‐リーグ

アメリカン‐リーグの略。

アリーナ【arena】

(ラテン語で「砂」の意)

①古代ローマの円形競技場で、中央の砂を敷いた闘技場。

②舞台を、観客席が四方から取り囲む形式のホールやスポーツ施設。「―席」

→円形劇場

アリール‐き【アリール基】

〔化〕(aryl group)芳香族炭化水素の環から水素1原子を除いた残りの原子団の総称。フェニル基(C6H5‐)の類。

あり‐うち【有り内】

世の中によくあること。ありがち。東海道中膝栗毛8「ものの間違ひといふことは―だ」

アリウム【Allium ラテン】

ユリ科の観賞植物。代表はアリウム‐ギガンテウムで、中央アジア原産。大きな鱗茎をもち、花茎は円柱状で高さ1.5メートル、球状の花序は直径10センチメートル内外。花は紫紅色。また、広くはユリ科ネギ属植物(その学名)で、ネギ・ニラなど北半球温帯に約450種が分布、重要な食用植物を含む。

あり・うる【有り得る】

〔自下二〕

(文語の「ありう」の連体形を終止に使ったもの)あって差し支えない。そうなる可能性がある。「そういうことも―・うる」

あり‐お【あり丘】‥ヲ

そこにある山。一説に、荒いけわしい山。古事記下「わが逃げ登りし―の榛はりの木の枝」

ありおう【有王】‥ワウ

俊寛の忠僕。鬼界ヶ島に主を尋ね、その死後遺骨を高野山に納めて出家。(平家物語)

ありおう‐ざん【有王山】‥ワウ‥

京都府綴喜つづき郡井手町の東部にある丘陵。後醍醐天皇が笠置山から逃げ落ちた地。一説に高間山とする。

有王山

撮影:的場 啓

アリオスト【Ludovico Ariosto】

イタリア、ルネサンス期の詩人。フェラーラの貴族エステ家に仕えながら、後半生を騎士道物語の大作「狂えるオルランド」の執筆に費やす。ほかに喜劇「レーナ」「風刺詩」など。(1474〜1533)

あり‐おとし【蟻落し】

木材の端に蟻枘ありほぞをつくり、他の木の上からはめ込んで仕組むこと。→蟻掛ありかけ

あり‐おり【在り居り】‥ヲリ

あからさま。あるがまま。狂言、今参「殿様のやうに―に仰せられてはえ答へませぬ」

アリオン【Ariōn】

伝説的なギリシアの抒情詩人。前7〜6世紀の人。ギリシア悲劇の誕生にも貢献したと伝えられるが、作品は残っていない。海賊に襲われた時、イルカに救われたという。

あり‐か【在り処・在り所】

物のある所。人のいる所。所在。居所。源氏物語桐壺「たづね行くまぼろしもがな伝つてにても魂たまの―をそことしるべく」。「―をつきとめる」

あり‐か【在香・在臭】

(アリガとも)

①薫物たきもののよいにおい。拾玉集2「たがぬぎおける―なるらむ」

②くさみ。異臭。東関紀行「賤しきものの住みかにや、夜の宿り―ことにして」

③腋臭わきが。四十二の物争「み目のわろきと、―のあると」

ありが【有賀】

姓氏の一つ。

⇒ありが‐てつたろう【有賀鉄太郎】

あり‐がお【有り顔】‥ガホ

いかにもそうあるような顔つき。しばしば「…あり」に直ちに「顔」をつけた形でいう。源氏物語竹河「うちしめりて思ふこと―なり」

あり‐かけ【蟻掛】

(→)「蟻落し」に同じ。梁はりと根太ねだとの仕口しくちに用いるものにいう。

あり‐かず【有り数】

①人や物のある数。夫木和歌抄18「大宮人のけさの―」

②この世に生存する齢の数。よわい。古今和歌集賀「君が千歳の―にせむ」

あり‐かた【有り形・在り方】

①現在の形。すがた。ありさま。天武紀下「其の地の―を見しむ」

②当然こうなくてはならないという、物事のあるべき姿。「学問の―」

あり‐がた【有難】

(形容詞語幹)

⇒ありがた‐なみだ【有難涙】

⇒ありがた‐み【有難み】

⇒ありがた‐めいわく【有難迷惑】

⇒ありがた‐や【有難屋】

⇒ありがた‐やま【有難山】

あり‐がた・い【有り難い】

〔形〕[文]ありがた・し(ク)

①存在が稀である。なかなかありそうもない。珍しい。万葉集17「これを除おきてまたは―・し」

②生存しにくい。生きがたい。源氏物語東屋「世の中は―・くむつかしげなるものかな」

③(世にも珍しいほど)すぐれている。立派である。宇津保物語吹上上「いと―・き君と聞きたてまつるぞ」

④またとなく尊い。もったいない。恐れ多い。御伽草子、七草草子「帝釈天王は天降り給ひ、…汝が親を若くなさんとて薬を与へ給ふぞ―・き」。「―・い教え」

⑤(人の親切や好意などに対し)感謝したい気持である。身にしみてうれしい。梅暦「思ひがけない御隠居さまの―・いおぼしめし」。「君の心づかいが―・い」「―・く頂戴する」

⑥本当に恵まれていて、うれしい。「―・いことに雨は降らなかった」

あり‐がたち【有り形】

もとのままの有様。旧形。

ありがた‐なみだ【有難涙】

有り難く感じて出る涙。「―にくれる」

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐み【有難み】

有り難いと思う感じ。

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐めいわく【有難迷惑】

人の親切や好意がかえって余計な干渉で迷惑と感ぜられること。「―な話だ」

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐や【有難屋】

①神仏を盲信する人。

②権威ある人の説をむやみに尊ぶ人。

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐やま【有難山】

種々の語に「山」を添えていう洒落の一つ。ありがたい。金々先生栄花夢「これは―のとんびからす」

⇒あり‐がた【有難】

あり‐がち【有り勝ち】

世の中によくあること。ありうち。「若いころに―の態度」「雨の日に―な事故」

ありが‐てつたろう【有賀鉄太郎】‥ラウ

キリスト教神学者。京大教授。教父、特にオリゲネスの研究を行うとともに、ヘブライ的な存在論「ハヤトロギア」を提唱。(1899〜1977)

⇒ありが【有賀】

あり‐がとう【有り難う】‥ガタウ

(アリガタクの音便。下の「ございます」「存じます」の略された形)感謝の意をあらわす挨拶語。

あり‐がね【有り金】

現在、手許に所持する金銭。「―をはたいて買う」

あり‐かべ【蟻壁】

天井と蟻壁長押なげしとの間の壁。

⇒ありかべ‐なげし【蟻壁長押】

ありかべ‐なげし【蟻壁長押】

蟻壁の下、すなわち天井回縁まわりぶちと内法うちのり長押との間にある長押。

⇒あり‐かべ【蟻壁】

あり‐が‐ほ・し【在りが欲し】

〔形シク〕

世に生きていたい。住んでいたい。万葉集6「―・し住みよき里の荒るらく惜しも」

あり‐がよ・う【在り通ふ】‥ガヨフ

〔自四〕

常に通う。往来する。万葉集12「―・ふ人目を多み恋ひつつぞをる」

ありき【歩き】

出歩くこと。あるき。枕草子88「一の人の御―」

⇒ありき‐がみ【歩神】

⇒ありき‐ぞめ【歩き初め】

ありき‐がみ【歩神】

(→)「あるきがみ」に同じ。

⇒ありき【歩き】

ありき‐ぞめ【歩き初め】

(→)「あるきぞめ」に同じ。

⇒ありき【歩き】

あり‐きたり【在り来り】

もとからあること。普通にあって珍しくないこと。「―の言回し」「―な挨拶」

あり‐ぎぬ【鮮衣】

着下ろしたばかりの真新しい衣。須藤南翠、常陸帯「うなゐ少女は―に綺羅を装ひ」

ありきぬ‐の【あり衣の】

〔枕〕

「みへ(三重)」「さゑさゑ」「たから(宝)」「あり(在)」にかかる。

あり‐きり【有り限】

〔副〕

(アリギリとも)あるかぎり。ありたけ。

あり‐ぎれ【有り切れ・有り布】

有り合せのきれ。

あり・く【歩く】

〔自四〕

あちこち移動する意。人間以外のものの動作にも用い、乗物を使う場合にもいう。平安物語文学で多く使われ、万葉集や漢文訓読体では「あるく」が使われる。

①動きまわる。出あるく。経めぐる。伊勢物語「野に―・けど、心は空にて」。宇津保物語嵯峨院「面白き所々―・きて、をかしき所々見る」

②往来する。枕草子114「菰積みたる舟の―・くこそ」

③出回る。世に広まる。枕草子319「それより(この草子は)―・きそめたるなめり」

④とかくしつつ日を送る。(他の動詞に添えても使い)…してすごす。…しつづける。大鏡道隆「大臣になずらふる宣旨かぶらせ給ひて―・き給ひし御ありさま」。大和物語「かぎりなくかなしとのみ思ひ―・くほどに」

⑤(他の動詞に添えて)…してまわる。あちこちで…する。あれこれとたちまわって…する。宇津保物語吹上下「六十余国をおこなひ―・きけるを」

あり・く【在り来】

〔自カ変〕

そのまま経過する。年月を経て今にいたる。万葉集17「いにしへゆ―・きにければ」

あり‐くい【蟻食・食蟻獣】‥クヒ

アリクイ目(貧歯類)アリクイ科の哺乳類の総称。歯をもたず、前足の強い爪で蟻の巣を壊し、細長い舌を出して舐め取る。オオアリクイ・コアリクイ・ヒメアリクイの3属4種。いずれも中南米産。

オオアリクイ

提供:東京動物園協会

アリオスト【Ludovico Ariosto】

イタリア、ルネサンス期の詩人。フェラーラの貴族エステ家に仕えながら、後半生を騎士道物語の大作「狂えるオルランド」の執筆に費やす。ほかに喜劇「レーナ」「風刺詩」など。(1474〜1533)

あり‐おとし【蟻落し】

木材の端に蟻枘ありほぞをつくり、他の木の上からはめ込んで仕組むこと。→蟻掛ありかけ

あり‐おり【在り居り】‥ヲリ

あからさま。あるがまま。狂言、今参「殿様のやうに―に仰せられてはえ答へませぬ」

アリオン【Ariōn】

伝説的なギリシアの抒情詩人。前7〜6世紀の人。ギリシア悲劇の誕生にも貢献したと伝えられるが、作品は残っていない。海賊に襲われた時、イルカに救われたという。

あり‐か【在り処・在り所】

物のある所。人のいる所。所在。居所。源氏物語桐壺「たづね行くまぼろしもがな伝つてにても魂たまの―をそことしるべく」。「―をつきとめる」

あり‐か【在香・在臭】

(アリガとも)

①薫物たきもののよいにおい。拾玉集2「たがぬぎおける―なるらむ」

②くさみ。異臭。東関紀行「賤しきものの住みかにや、夜の宿り―ことにして」

③腋臭わきが。四十二の物争「み目のわろきと、―のあると」

ありが【有賀】

姓氏の一つ。

⇒ありが‐てつたろう【有賀鉄太郎】

あり‐がお【有り顔】‥ガホ

いかにもそうあるような顔つき。しばしば「…あり」に直ちに「顔」をつけた形でいう。源氏物語竹河「うちしめりて思ふこと―なり」

あり‐かけ【蟻掛】

(→)「蟻落し」に同じ。梁はりと根太ねだとの仕口しくちに用いるものにいう。

あり‐かず【有り数】

①人や物のある数。夫木和歌抄18「大宮人のけさの―」

②この世に生存する齢の数。よわい。古今和歌集賀「君が千歳の―にせむ」

あり‐かた【有り形・在り方】

①現在の形。すがた。ありさま。天武紀下「其の地の―を見しむ」

②当然こうなくてはならないという、物事のあるべき姿。「学問の―」

あり‐がた【有難】

(形容詞語幹)

⇒ありがた‐なみだ【有難涙】

⇒ありがた‐み【有難み】

⇒ありがた‐めいわく【有難迷惑】

⇒ありがた‐や【有難屋】

⇒ありがた‐やま【有難山】

あり‐がた・い【有り難い】

〔形〕[文]ありがた・し(ク)

①存在が稀である。なかなかありそうもない。珍しい。万葉集17「これを除おきてまたは―・し」

②生存しにくい。生きがたい。源氏物語東屋「世の中は―・くむつかしげなるものかな」

③(世にも珍しいほど)すぐれている。立派である。宇津保物語吹上上「いと―・き君と聞きたてまつるぞ」

④またとなく尊い。もったいない。恐れ多い。御伽草子、七草草子「帝釈天王は天降り給ひ、…汝が親を若くなさんとて薬を与へ給ふぞ―・き」。「―・い教え」

⑤(人の親切や好意などに対し)感謝したい気持である。身にしみてうれしい。梅暦「思ひがけない御隠居さまの―・いおぼしめし」。「君の心づかいが―・い」「―・く頂戴する」

⑥本当に恵まれていて、うれしい。「―・いことに雨は降らなかった」

あり‐がたち【有り形】

もとのままの有様。旧形。

ありがた‐なみだ【有難涙】

有り難く感じて出る涙。「―にくれる」

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐み【有難み】

有り難いと思う感じ。

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐めいわく【有難迷惑】

人の親切や好意がかえって余計な干渉で迷惑と感ぜられること。「―な話だ」

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐や【有難屋】

①神仏を盲信する人。

②権威ある人の説をむやみに尊ぶ人。

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐やま【有難山】

種々の語に「山」を添えていう洒落の一つ。ありがたい。金々先生栄花夢「これは―のとんびからす」

⇒あり‐がた【有難】

あり‐がち【有り勝ち】

世の中によくあること。ありうち。「若いころに―の態度」「雨の日に―な事故」

ありが‐てつたろう【有賀鉄太郎】‥ラウ

キリスト教神学者。京大教授。教父、特にオリゲネスの研究を行うとともに、ヘブライ的な存在論「ハヤトロギア」を提唱。(1899〜1977)

⇒ありが【有賀】

あり‐がとう【有り難う】‥ガタウ

(アリガタクの音便。下の「ございます」「存じます」の略された形)感謝の意をあらわす挨拶語。

あり‐がね【有り金】

現在、手許に所持する金銭。「―をはたいて買う」

あり‐かべ【蟻壁】

天井と蟻壁長押なげしとの間の壁。

⇒ありかべ‐なげし【蟻壁長押】

ありかべ‐なげし【蟻壁長押】

蟻壁の下、すなわち天井回縁まわりぶちと内法うちのり長押との間にある長押。

⇒あり‐かべ【蟻壁】

あり‐が‐ほ・し【在りが欲し】

〔形シク〕

世に生きていたい。住んでいたい。万葉集6「―・し住みよき里の荒るらく惜しも」

あり‐がよ・う【在り通ふ】‥ガヨフ

〔自四〕

常に通う。往来する。万葉集12「―・ふ人目を多み恋ひつつぞをる」

ありき【歩き】

出歩くこと。あるき。枕草子88「一の人の御―」

⇒ありき‐がみ【歩神】

⇒ありき‐ぞめ【歩き初め】

ありき‐がみ【歩神】

(→)「あるきがみ」に同じ。

⇒ありき【歩き】

ありき‐ぞめ【歩き初め】

(→)「あるきぞめ」に同じ。

⇒ありき【歩き】

あり‐きたり【在り来り】

もとからあること。普通にあって珍しくないこと。「―の言回し」「―な挨拶」

あり‐ぎぬ【鮮衣】

着下ろしたばかりの真新しい衣。須藤南翠、常陸帯「うなゐ少女は―に綺羅を装ひ」

ありきぬ‐の【あり衣の】

〔枕〕

「みへ(三重)」「さゑさゑ」「たから(宝)」「あり(在)」にかかる。

あり‐きり【有り限】

〔副〕

(アリギリとも)あるかぎり。ありたけ。

あり‐ぎれ【有り切れ・有り布】

有り合せのきれ。

あり・く【歩く】

〔自四〕

あちこち移動する意。人間以外のものの動作にも用い、乗物を使う場合にもいう。平安物語文学で多く使われ、万葉集や漢文訓読体では「あるく」が使われる。

①動きまわる。出あるく。経めぐる。伊勢物語「野に―・けど、心は空にて」。宇津保物語嵯峨院「面白き所々―・きて、をかしき所々見る」

②往来する。枕草子114「菰積みたる舟の―・くこそ」

③出回る。世に広まる。枕草子319「それより(この草子は)―・きそめたるなめり」

④とかくしつつ日を送る。(他の動詞に添えても使い)…してすごす。…しつづける。大鏡道隆「大臣になずらふる宣旨かぶらせ給ひて―・き給ひし御ありさま」。大和物語「かぎりなくかなしとのみ思ひ―・くほどに」

⑤(他の動詞に添えて)…してまわる。あちこちで…する。あれこれとたちまわって…する。宇津保物語吹上下「六十余国をおこなひ―・きけるを」

あり・く【在り来】

〔自カ変〕

そのまま経過する。年月を経て今にいたる。万葉集17「いにしへゆ―・きにければ」

あり‐くい【蟻食・食蟻獣】‥クヒ

アリクイ目(貧歯類)アリクイ科の哺乳類の総称。歯をもたず、前足の強い爪で蟻の巣を壊し、細長い舌を出して舐め取る。オオアリクイ・コアリクイ・ヒメアリクイの3属4種。いずれも中南米産。

オオアリクイ

提供:東京動物園協会

ありくに【有国・在国】

平安中期の刀工。宗近の門弟。渡辺綱が羅生門で鬼の腕を斬った刀はその作と伝える。助友。(948頃〜1019)

あり‐ぐも【蟻蜘蛛】

ハエトリグモ科のクモ。体長約9ミリメートル。赤褐色または黒色で、形はアリに酷似する。網を張らず、樹上を歩きまわって昆虫を捕食する。本州以南に分布。近縁種にヤサアリグモなどがある。

あり‐ぐる・し【在り苦し】

〔形シク〕

居づらい。狭衣物語1「―・しくおぼす折々もあるべし」

あり‐げ【有りげ】

ありそうなさま。源氏物語夕顔「何の心ばせ―もなく」。「いわく―な品物」

アリゲーター【alligator】

ワニ目アリゲーター科の一属。吻が幅広く、下の4番目の歯は口を閉じると外から見えない。北アメリカ南部にすむミシシッピワニと、長江にすむヨウスコウワニとがある。広くは、アリゲーター科のワニの総称で、カイマンなどを含む。

ありげ‐けみ【有毛検見】

江戸時代の年貢検見法の一種。検地帳に登録された田畑の等級にかかわらず、坪刈により年々の収穫高を検査し、それに応じて年貢の収納高を決めること。これに基づいて年貢を徴収することを有毛取ありげとりという。→畝引せびき検見

あり‐ごと【有り事】

ありのままの事。

ありさか【有坂】

姓氏の一つ。

⇒ありさか‐なりあきら【有坂成章】

⇒ありさか‐ひでよ【有坂秀世】

ありさか‐なりあきら【有坂成章】

軍人・技術家。陸軍中将。岩国生れ。1898年(明治31)に有坂式速射野砲を発明。男爵。(1852〜1915)

⇒ありさか【有坂】

ありさか‐ひでよ【有坂秀世】

国語学者。広島県生れ。東大卒。一般音韻論・国語音韻史の領域で業績をあげた。著「国語音韻史の研究」「音韻論」。(1908〜1952)

⇒ありさか【有坂】

あり‐さき【蟻先・衽先】

(アマリサキの約という)袍ほうや直衣のうしの裾の襴らんの両側へ張り出した部分。→縫腋ほうえきの袍(図)

あり‐さし【蟻差】

板のそりを防ぐために、木目と直角に鳩尾形の溝をほって、細い木(蟻桟)をはめること。

あり‐さま【有様】

①物事のようす。状態。土佐日記「月あかければ、いとよく―見ゆ」。「戦いの―」「みじめな―」

②人の身分。境遇。源氏物語宿木「数ならぬ―なめれば、必ず人笑へに憂き事いでこんものぞ」

あり‐さま

〔代〕

(近世庶民の語)お前さま。あなたさま。

アリザリン【alizarin】

美麗な紅色の色素。アカネの根からとれるが、今は人工的に製造する。アルカリに溶解して赤紫色となり、種々の金属塩と結合すると異なった色の不溶性色素を作る。染料に用いる。

あり‐さ・る【在り去る】

〔自四〕

そのままの状態で経過する。万葉集17「―・りて後も逢はむと思へこそ」

ありさわ【有沢】‥サハ

姓氏の一つ。

⇒ありさわ‐ひろみ【有沢広巳】

ありさわ‐ひろみ【有沢広巳】‥サハ‥

経済学者・統計学者。高知県生れ。東大卒、同教授。戦後復興期の傾斜生産方式を提唱するなど経済政策・産業政策に主導的役割を果たす。(1896〜1988)

有沢広巳

提供:毎日新聞社

ありくに【有国・在国】

平安中期の刀工。宗近の門弟。渡辺綱が羅生門で鬼の腕を斬った刀はその作と伝える。助友。(948頃〜1019)

あり‐ぐも【蟻蜘蛛】

ハエトリグモ科のクモ。体長約9ミリメートル。赤褐色または黒色で、形はアリに酷似する。網を張らず、樹上を歩きまわって昆虫を捕食する。本州以南に分布。近縁種にヤサアリグモなどがある。

あり‐ぐる・し【在り苦し】

〔形シク〕

居づらい。狭衣物語1「―・しくおぼす折々もあるべし」

あり‐げ【有りげ】

ありそうなさま。源氏物語夕顔「何の心ばせ―もなく」。「いわく―な品物」

アリゲーター【alligator】

ワニ目アリゲーター科の一属。吻が幅広く、下の4番目の歯は口を閉じると外から見えない。北アメリカ南部にすむミシシッピワニと、長江にすむヨウスコウワニとがある。広くは、アリゲーター科のワニの総称で、カイマンなどを含む。

ありげ‐けみ【有毛検見】

江戸時代の年貢検見法の一種。検地帳に登録された田畑の等級にかかわらず、坪刈により年々の収穫高を検査し、それに応じて年貢の収納高を決めること。これに基づいて年貢を徴収することを有毛取ありげとりという。→畝引せびき検見

あり‐ごと【有り事】

ありのままの事。

ありさか【有坂】

姓氏の一つ。

⇒ありさか‐なりあきら【有坂成章】

⇒ありさか‐ひでよ【有坂秀世】

ありさか‐なりあきら【有坂成章】

軍人・技術家。陸軍中将。岩国生れ。1898年(明治31)に有坂式速射野砲を発明。男爵。(1852〜1915)

⇒ありさか【有坂】

ありさか‐ひでよ【有坂秀世】

国語学者。広島県生れ。東大卒。一般音韻論・国語音韻史の領域で業績をあげた。著「国語音韻史の研究」「音韻論」。(1908〜1952)

⇒ありさか【有坂】

あり‐さき【蟻先・衽先】

(アマリサキの約という)袍ほうや直衣のうしの裾の襴らんの両側へ張り出した部分。→縫腋ほうえきの袍(図)

あり‐さし【蟻差】

板のそりを防ぐために、木目と直角に鳩尾形の溝をほって、細い木(蟻桟)をはめること。

あり‐さま【有様】

①物事のようす。状態。土佐日記「月あかければ、いとよく―見ゆ」。「戦いの―」「みじめな―」

②人の身分。境遇。源氏物語宿木「数ならぬ―なめれば、必ず人笑へに憂き事いでこんものぞ」

あり‐さま

〔代〕

(近世庶民の語)お前さま。あなたさま。

アリザリン【alizarin】

美麗な紅色の色素。アカネの根からとれるが、今は人工的に製造する。アルカリに溶解して赤紫色となり、種々の金属塩と結合すると異なった色の不溶性色素を作る。染料に用いる。

あり‐さ・る【在り去る】

〔自四〕

そのままの状態で経過する。万葉集17「―・りて後も逢はむと思へこそ」

ありさわ【有沢】‥サハ

姓氏の一つ。

⇒ありさわ‐ひろみ【有沢広巳】

ありさわ‐ひろみ【有沢広巳】‥サハ‥

経済学者・統計学者。高知県生れ。東大卒、同教授。戦後復興期の傾斜生産方式を提唱するなど経済政策・産業政策に主導的役割を果たす。(1896〜1988)

有沢広巳

提供:毎日新聞社

⇒ありさわ【有沢】

あり‐さん【阿里山】

(Alishan)台湾、嘉義市の東部にある山。また、玉山(新高山)の西方一帯の山地の総称。主峰大塔山は標高2663メートル。桧の良材で名高い。

あり‐ざん【蟻桟】

(アリサンとも)(→)吸付すいつき桟に同じ。

あり‐し【在りし】

(連体詞的に用いる)

①以前の。前に述べた。蜻蛉日記中「―浜べを思ひ出づる心ちのしのびがたきにまけて」

②生前の。「―日の思い出」

⇒ありし‐ながら

⇒ありし‐よ【在りし世】

あり‐じごく【蟻地獄】‥ヂ‥

①ウスバカゲロウの幼虫。体長約1センチメートル、土灰色で細いとげがあり、泥をかぶっている。縁の下などの乾いた土砂にすりばち状の穴を掘って隠れ、すべり落ちたアリなどの小動物をやっとこ状の大顎で捕食。あとびさり。あとしざり。すりばちむし。〈[季]夏〉

アリジゴク

撮影:海野和男

⇒ありさわ【有沢】

あり‐さん【阿里山】

(Alishan)台湾、嘉義市の東部にある山。また、玉山(新高山)の西方一帯の山地の総称。主峰大塔山は標高2663メートル。桧の良材で名高い。

あり‐ざん【蟻桟】

(アリサンとも)(→)吸付すいつき桟に同じ。

あり‐し【在りし】

(連体詞的に用いる)

①以前の。前に述べた。蜻蛉日記中「―浜べを思ひ出づる心ちのしのびがたきにまけて」

②生前の。「―日の思い出」

⇒ありし‐ながら

⇒ありし‐よ【在りし世】

あり‐じごく【蟻地獄】‥ヂ‥

①ウスバカゲロウの幼虫。体長約1センチメートル、土灰色で細いとげがあり、泥をかぶっている。縁の下などの乾いた土砂にすりばち状の穴を掘って隠れ、すべり落ちたアリなどの小動物をやっとこ状の大顎で捕食。あとびさり。あとしざり。すりばちむし。〈[季]夏〉

アリジゴク

撮影:海野和男

アリジゴクの穴

撮影:海野和男

アリジゴクの穴

撮影:海野和男

②1の作る、すりばち状の穴。容易に抜け出せない苦しい状況。

ありし‐ながら

昔のまま。以前のまま。また、生前のまま。源氏物語夕顔「―うち臥したりつるさま」

⇒あり‐し【在りし】

ありしま【有島】

姓氏の一つ。

⇒ありしま‐いくま【有島生馬】

⇒ありしま‐たけお【有島武郎】

ありしま‐いくま【有島生馬】

洋画家・文学者。本名、壬生馬みぶま。有島武郎は兄、里見弴とんは弟。横浜生れ。藤島武二に学び、渡欧。「白樺」同人となり、日本で最初にセザンヌを紹介。(1882〜1974)

有島生馬

撮影:田沼武能

②1の作る、すりばち状の穴。容易に抜け出せない苦しい状況。

ありし‐ながら

昔のまま。以前のまま。また、生前のまま。源氏物語夕顔「―うち臥したりつるさま」

⇒あり‐し【在りし】

ありしま【有島】

姓氏の一つ。

⇒ありしま‐いくま【有島生馬】

⇒ありしま‐たけお【有島武郎】

ありしま‐いくま【有島生馬】

洋画家・文学者。本名、壬生馬みぶま。有島武郎は兄、里見弴とんは弟。横浜生れ。藤島武二に学び、渡欧。「白樺」同人となり、日本で最初にセザンヌを紹介。(1882〜1974)

有島生馬

撮影:田沼武能

⇒ありしま【有島】

ありしま‐たけお【有島武郎】‥ヲ

小説家。東京生れ。有島生馬・里見弴の兄。札幌農学校卒。「白樺」の同人。人道主義的傾向が強く、思想的苦悩の結果財産を放棄。作「宣言」「或る女」「カインの末裔」「生れ出づる悩み」など。自殺。(1878〜1923)

有島武郎

提供:毎日新聞社

⇒ありしま【有島】

ありしま‐たけお【有島武郎】‥ヲ

小説家。東京生れ。有島生馬・里見弴の兄。札幌農学校卒。「白樺」の同人。人道主義的傾向が強く、思想的苦悩の結果財産を放棄。作「宣言」「或る女」「カインの末裔」「生れ出づる悩み」など。自殺。(1878〜1923)

有島武郎

提供:毎日新聞社

→作品:『或る女』

→作品:『生まれいずる悩み』

→作品:『一房の葡萄』

⇒ありしま【有島】

あり‐しょ【在り所】

人のいるところ。物のあるところ。浄瑠璃、女殺油地獄「―の知れた紙入れ」

ありし‐よ【在りし世】

①過ぎ去った昔。往時。源氏物語賢木「―の名残だになき浦島に」

②(栄えて)生きていた時。

⇒あり‐し【在りし】

あり‐しょくぶつ【蟻植物】

アリと共生する植物。アリは生息する植物から食物を得、害虫の侵入を防ぐ。熱帯のアリアカシア・アリノストリデの類。

あり‐す【在り巣】

鳥または虫のすむ巣。躬恒集「梅が枝に来住む―の鶯は」

あり‐すい【蟻吸】‥スヒ

キツツキ目キツツキ科アリスイ亜科の鳥。スズメ大で褐色、黒斑がある。北海道や東北地方北部で繁殖し、冬鳥として本州以南に渡る。蟻を捕食するところからの名。

アリスイ

撮影:小宮輝之

→作品:『或る女』

→作品:『生まれいずる悩み』

→作品:『一房の葡萄』

⇒ありしま【有島】

あり‐しょ【在り所】

人のいるところ。物のあるところ。浄瑠璃、女殺油地獄「―の知れた紙入れ」

ありし‐よ【在りし世】

①過ぎ去った昔。往時。源氏物語賢木「―の名残だになき浦島に」

②(栄えて)生きていた時。

⇒あり‐し【在りし】

あり‐しょくぶつ【蟻植物】

アリと共生する植物。アリは生息する植物から食物を得、害虫の侵入を防ぐ。熱帯のアリアカシア・アリノストリデの類。

あり‐す【在り巣】

鳥または虫のすむ巣。躬恒集「梅が枝に来住む―の鶯は」

あり‐すい【蟻吸】‥スヒ

キツツキ目キツツキ科アリスイ亜科の鳥。スズメ大で褐色、黒斑がある。北海道や東北地方北部で繁殖し、冬鳥として本州以南に渡る。蟻を捕食するところからの名。

アリスイ

撮影:小宮輝之

ありすがわ‐の‐みや【有栖川宮】‥ガハ‥

(京都紫野大徳寺付近の有栖川に宮の墓所があったからいう)四親王家の一つ。1625年(寛永2)後陽成天皇の皇子好仁親王が高松宮と称。67年(寛文7)後西ごさい天皇の皇子幸仁親王が継承。72年に有栖川宮と改称し、威仁たけひと親王(1862〜1913)まで10代300年余りに及んだ。熾仁たるひと親王(1835〜1895)は第9代。高松宮がその祭祀を継ぐ。

あり‐すぐ・す【在り過す】

〔他四〕

そのままの状態で月日を送る。栄華物語初花「そのままに精進・斎戒いもいをしつつ―・し」

アリスタルコス【Aristarchos】

①サモスのアリスタルコス。古代ギリシアの天文学者。地動説の先駆者。(前310頃〜前230頃)

②サモトラケのアリスタルコス。アレクサンドリアの文献学者。ホメロスその他のギリシア詩人の作を注釈・校訂した。(前216頃〜前144)

アリスティッポス【Aristippos】

古代ギリシアの哲学者。ソクラテスに学び、後にキュレネにキュレネ学派を創始。快楽主義者。(前435頃〜前355頃)

アリストクラシー【aristocracy】

①貴族制。貴族政治。

②貴族階級。

アリストクラティック【aristocratic】

貴族的。

アリストテレス【Aristotelēs】

古代ギリシアの哲学者。プラトンの弟子であり、またその批判者。プラトンは事物の本質をイデアと名づけ、超越的なものとしたが、アリストテレスはそれを形相(エイドス)と名づけ、存在者に内在するものとした。形相と質料は存在者を構成する不可分の2原理として、前者が現実態、後者が可能態とも呼ばれる。アテネにリュケイオンという学校を開き(その学徒はペリパトス(逍遥)学派と呼ばれる)、その研究は論理・自然・社会・芸術のあらゆる方面に及んだ。「形而上学」「自然学」をはじめ、論理学・倫理学・政治学・詩学・博物学などに関する多数の著作がある。(前384〜前322)

⇒アリストテレス‐しゅぎ【アリストテレス主義】

⇒アリストテレス‐の‐ちょうちん【アリストテレスの提灯】

アリストテレス‐しゅぎ【アリストテレス主義】

アリストテレスの考え方を受けついでいる哲学上の考え方をいう。ペリパトス学派の後、アリストテレス哲学は中世のアラビア哲学・スコラ学に継承され、近世には近代自然科学の側から批判されたにもかかわらず、ライプニッツ・ヘーゲルなどにも影響を与え、新スコラ学で再興。

⇒アリストテレス【Aristotelēs】

アリストテレス‐の‐ちょうちん【アリストテレスの提灯】‥チヤウ‥

〔生〕ウニ類の口部にある咀嚼器官。約30個の骨状物とそれを動かす筋肉とから成る。アリストテレスが初めて記載。

⇒アリストテレス【Aristotelēs】

アリストファネス【Aristophanēs】

①古代ギリシアの喜劇作者。ペロポネソス戦争前後のアテナイ動揺期に際し、政治・社会・学芸などについて辛辣無比な諷刺を「雲」「平和」「鳥」「女の平和」「蛙」などの作(11編現存)で試みた。(前445頃〜前385頃)

②アレクサンドリアの文献学者。ホメロスなどの校訂者。(前257頃〜前180頃)

あり‐すん【有寸】

〔建〕材木の実際の寸法。実寸じっすん。

ありそ【荒磯】

アライソの約。万葉集17「越の海の―の波も」

⇒ありそ‐うみ【荒磯海】

⇒ありそ‐なみ【荒磯波】

⇒ありそ‐まつ【荒磯松】

⇒ありそ‐み【荒磯廻】

ありそ‐うみ【荒磯海】

①荒磯の海。古今和歌集序「―の浜の真砂は」

②(「有磯海」と書く)富山県高岡市伏木港辺から射水いみず・氷見両市沿岸にかけての近海の古称。また、富山湾の別称。(歌枕)

⇒ありそ【荒磯】

アリゾナ【Arizona】

アメリカ合衆国南西部の州。鉱業が盛ん。州都フェニックス。→アメリカ合衆国(図)

ありそ‐なみ【荒磯波】

[一]〔名〕

⇒あらいそなみ。

[二]〔枕〕

「あり(在り)」にかかる。万葉集13「―ありても見むと」

⇒ありそ【荒磯】

ありそ‐まつ【荒磯松】

荒磯に生えている松。

⇒ありそ【荒磯】

ありそ‐み【荒磯廻】

荒磯をめぐること。万葉集12「―に吾が衣手は沾ぬれにけるかも」

⇒ありそ【荒磯】

ありた【有田】

佐賀県西部、西松浦郡にある町。有田焼の産地。

⇒ありた‐やき【有田焼】

ありだ【有田】

和歌山県北部の市。有田蜜柑みかんの主産地。人口3万2千。

アリダード【alidade】

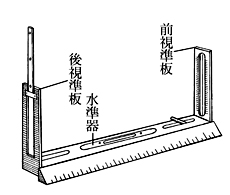

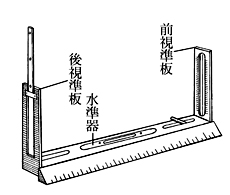

水準器を取りつけた定規および前後二つの視準板で、方向・傾斜を測定し図示する器械。主に平板測量に用いる。

アリダード

ありすがわ‐の‐みや【有栖川宮】‥ガハ‥

(京都紫野大徳寺付近の有栖川に宮の墓所があったからいう)四親王家の一つ。1625年(寛永2)後陽成天皇の皇子好仁親王が高松宮と称。67年(寛文7)後西ごさい天皇の皇子幸仁親王が継承。72年に有栖川宮と改称し、威仁たけひと親王(1862〜1913)まで10代300年余りに及んだ。熾仁たるひと親王(1835〜1895)は第9代。高松宮がその祭祀を継ぐ。

あり‐すぐ・す【在り過す】

〔他四〕

そのままの状態で月日を送る。栄華物語初花「そのままに精進・斎戒いもいをしつつ―・し」

アリスタルコス【Aristarchos】

①サモスのアリスタルコス。古代ギリシアの天文学者。地動説の先駆者。(前310頃〜前230頃)

②サモトラケのアリスタルコス。アレクサンドリアの文献学者。ホメロスその他のギリシア詩人の作を注釈・校訂した。(前216頃〜前144)

アリスティッポス【Aristippos】

古代ギリシアの哲学者。ソクラテスに学び、後にキュレネにキュレネ学派を創始。快楽主義者。(前435頃〜前355頃)

アリストクラシー【aristocracy】

①貴族制。貴族政治。

②貴族階級。

アリストクラティック【aristocratic】

貴族的。

アリストテレス【Aristotelēs】

古代ギリシアの哲学者。プラトンの弟子であり、またその批判者。プラトンは事物の本質をイデアと名づけ、超越的なものとしたが、アリストテレスはそれを形相(エイドス)と名づけ、存在者に内在するものとした。形相と質料は存在者を構成する不可分の2原理として、前者が現実態、後者が可能態とも呼ばれる。アテネにリュケイオンという学校を開き(その学徒はペリパトス(逍遥)学派と呼ばれる)、その研究は論理・自然・社会・芸術のあらゆる方面に及んだ。「形而上学」「自然学」をはじめ、論理学・倫理学・政治学・詩学・博物学などに関する多数の著作がある。(前384〜前322)

⇒アリストテレス‐しゅぎ【アリストテレス主義】

⇒アリストテレス‐の‐ちょうちん【アリストテレスの提灯】

アリストテレス‐しゅぎ【アリストテレス主義】

アリストテレスの考え方を受けついでいる哲学上の考え方をいう。ペリパトス学派の後、アリストテレス哲学は中世のアラビア哲学・スコラ学に継承され、近世には近代自然科学の側から批判されたにもかかわらず、ライプニッツ・ヘーゲルなどにも影響を与え、新スコラ学で再興。

⇒アリストテレス【Aristotelēs】

アリストテレス‐の‐ちょうちん【アリストテレスの提灯】‥チヤウ‥

〔生〕ウニ類の口部にある咀嚼器官。約30個の骨状物とそれを動かす筋肉とから成る。アリストテレスが初めて記載。

⇒アリストテレス【Aristotelēs】

アリストファネス【Aristophanēs】

①古代ギリシアの喜劇作者。ペロポネソス戦争前後のアテナイ動揺期に際し、政治・社会・学芸などについて辛辣無比な諷刺を「雲」「平和」「鳥」「女の平和」「蛙」などの作(11編現存)で試みた。(前445頃〜前385頃)

②アレクサンドリアの文献学者。ホメロスなどの校訂者。(前257頃〜前180頃)

あり‐すん【有寸】

〔建〕材木の実際の寸法。実寸じっすん。

ありそ【荒磯】

アライソの約。万葉集17「越の海の―の波も」

⇒ありそ‐うみ【荒磯海】

⇒ありそ‐なみ【荒磯波】

⇒ありそ‐まつ【荒磯松】

⇒ありそ‐み【荒磯廻】

ありそ‐うみ【荒磯海】

①荒磯の海。古今和歌集序「―の浜の真砂は」

②(「有磯海」と書く)富山県高岡市伏木港辺から射水いみず・氷見両市沿岸にかけての近海の古称。また、富山湾の別称。(歌枕)

⇒ありそ【荒磯】

アリゾナ【Arizona】

アメリカ合衆国南西部の州。鉱業が盛ん。州都フェニックス。→アメリカ合衆国(図)

ありそ‐なみ【荒磯波】

[一]〔名〕

⇒あらいそなみ。

[二]〔枕〕

「あり(在り)」にかかる。万葉集13「―ありても見むと」

⇒ありそ【荒磯】

ありそ‐まつ【荒磯松】

荒磯に生えている松。

⇒ありそ【荒磯】

ありそ‐み【荒磯廻】

荒磯をめぐること。万葉集12「―に吾が衣手は沾ぬれにけるかも」

⇒ありそ【荒磯】

ありた【有田】

佐賀県西部、西松浦郡にある町。有田焼の産地。

⇒ありた‐やき【有田焼】

ありだ【有田】

和歌山県北部の市。有田蜜柑みかんの主産地。人口3万2千。

アリダード【alidade】

水準器を取りつけた定規および前後二つの視準板で、方向・傾斜を測定し図示する器械。主に平板測量に用いる。

アリダード

あり‐だか【有り高】

現在あるだけの数量。現在高。

ありたき‐まま【在りたき儘】

自分のしたいまま。思うがまま。気随。武道伝来記「―に日を送り」

あり‐たけ【有り丈】

〔名・副〕

あるかぎり全部。ありったけ。「誠意の―を示す」

⇒ありたけ‐こたけ【有丈小丈】

あり‐たけ【蟻茸】

子嚢菌類に属する菌。アリをたおし、死体上に小さなきのこを作る。いわゆる冬虫夏草とうちゅうかそうの一つ。

ありたけ‐こたけ【有丈小丈】

「ありたけ」を強めていう語。浄瑠璃、心中天の網島「―引き出しても継切一尺あらばこそ」

⇒あり‐たけ【有り丈】

ありた‐そう【有田草】‥サウ

①アカザ科の一年生帰化植物。北米大陸の原産。高さ約80センチメートル。葉はアカザに似るが、ずっと細い。夏、葉の付け根に緑色の花を綴る。茎・葉は強烈な臭いを持つ。干して駆虫・健胃・解熱・鎮痙剤に用い、古くは薬用に栽培。同属の帰化植物ケアリタソウ・アメリカアリタソウなども多く自生。土荊芥。

②荊芥けいがいの別称。

あり‐た・つ【在り立つ】

〔自四〕

①ずっと立っている。万葉集13「島の崎々―・てる花橘を」

②くり返し出で立つ。古事記上「さ婚よばひに―・たし」

あり‐たもとお・る【在り回る】‥タモトホル

〔自四〕

めぐり歩きつづける。万葉集17「ま幸さきくも―・り」

ありた‐やき【有田焼】

佐賀県の有田町を中心とした地域で作られる磁器の総称。朝鮮から渡来した李参平りさんぺいの創始とされ、江戸時代初期に日本で初めて磁器を焼成。近隣の伊万里いまり港から全国に向けて積み出したので、伊万里焼ともいう。

⇒ありた【有田】

ありちがた【在千潟】

〔枕〕

「あり」にかかる。万葉集12「―あり慰めて行かめども」

あり‐づか【蟻塚・垤】

アリが地中に巣を作るために地表に持ち出した土砂でできた山。また、土や落葉を塚のように積み上げて作ったアリ・シロアリの巣。蟻の塔。蟻封。丘垤きゅうてつ。蟻垤ぎてつ。ぎちょう。

⇒ありづか‐むし【蟻塚虫】

ありづか‐むし【蟻塚虫】

アリヅカムシ科の甲虫の総称。体長1.5〜3ミリメートル。褐色で、種類によりアリの巣や朽木の中などにすむ。

アリヅカムシ

撮影:海野和男

あり‐だか【有り高】

現在あるだけの数量。現在高。

ありたき‐まま【在りたき儘】

自分のしたいまま。思うがまま。気随。武道伝来記「―に日を送り」

あり‐たけ【有り丈】

〔名・副〕

あるかぎり全部。ありったけ。「誠意の―を示す」

⇒ありたけ‐こたけ【有丈小丈】

あり‐たけ【蟻茸】

子嚢菌類に属する菌。アリをたおし、死体上に小さなきのこを作る。いわゆる冬虫夏草とうちゅうかそうの一つ。

ありたけ‐こたけ【有丈小丈】

「ありたけ」を強めていう語。浄瑠璃、心中天の網島「―引き出しても継切一尺あらばこそ」

⇒あり‐たけ【有り丈】

ありた‐そう【有田草】‥サウ

①アカザ科の一年生帰化植物。北米大陸の原産。高さ約80センチメートル。葉はアカザに似るが、ずっと細い。夏、葉の付け根に緑色の花を綴る。茎・葉は強烈な臭いを持つ。干して駆虫・健胃・解熱・鎮痙剤に用い、古くは薬用に栽培。同属の帰化植物ケアリタソウ・アメリカアリタソウなども多く自生。土荊芥。

②荊芥けいがいの別称。

あり‐た・つ【在り立つ】

〔自四〕

①ずっと立っている。万葉集13「島の崎々―・てる花橘を」

②くり返し出で立つ。古事記上「さ婚よばひに―・たし」

あり‐たもとお・る【在り回る】‥タモトホル

〔自四〕

めぐり歩きつづける。万葉集17「ま幸さきくも―・り」

ありた‐やき【有田焼】

佐賀県の有田町を中心とした地域で作られる磁器の総称。朝鮮から渡来した李参平りさんぺいの創始とされ、江戸時代初期に日本で初めて磁器を焼成。近隣の伊万里いまり港から全国に向けて積み出したので、伊万里焼ともいう。

⇒ありた【有田】

ありちがた【在千潟】

〔枕〕

「あり」にかかる。万葉集12「―あり慰めて行かめども」

あり‐づか【蟻塚・垤】

アリが地中に巣を作るために地表に持ち出した土砂でできた山。また、土や落葉を塚のように積み上げて作ったアリ・シロアリの巣。蟻の塔。蟻封。丘垤きゅうてつ。蟻垤ぎてつ。ぎちょう。

⇒ありづか‐むし【蟻塚虫】

ありづか‐むし【蟻塚虫】

アリヅカムシ科の甲虫の総称。体長1.5〜3ミリメートル。褐色で、種類によりアリの巣や朽木の中などにすむ。

アリヅカムシ

撮影:海野和男

⇒あり‐づか【蟻塚・垤】

あり‐つかわ・し【有り付かはし】‥ツカハシ

〔形シク〕

似つかわしい。似合わしい。住吉物語「姿ありさま―・しく」

あり‐つき【在り付き】

住みつくこと。落ち着くこと。特に仕官や就職によって生活安定の道を得ること。また、その仕官・就職の口。浄瑠璃、伊賀越道中双六「只今の住所はいづく、―とてもあらざるか」

⇒ありつき‐がお【在り付き顔】

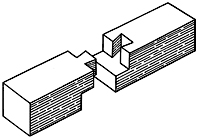

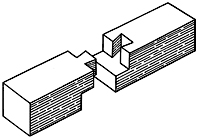

あり‐つぎ【蟻継】

蟻枘ありほぞの方式で木材をつぐこと。

蟻継

⇒あり‐づか【蟻塚・垤】

あり‐つかわ・し【有り付かはし】‥ツカハシ

〔形シク〕

似つかわしい。似合わしい。住吉物語「姿ありさま―・しく」

あり‐つき【在り付き】

住みつくこと。落ち着くこと。特に仕官や就職によって生活安定の道を得ること。また、その仕官・就職の口。浄瑠璃、伊賀越道中双六「只今の住所はいづく、―とてもあらざるか」

⇒ありつき‐がお【在り付き顔】

あり‐つぎ【蟻継】

蟻枘ありほぞの方式で木材をつぐこと。

蟻継

ありつき‐がお【在り付き顔】‥ガホ

落ち着いた顔つき。物馴れた様子。更級日記「馴れたる人はこよなく何事につけても―に」

⇒あり‐つき【在り付き】

あり‐つ・く【在り付く】

[一]〔自五〕

①生まれつく。源氏物語蓬生「もとより―・きたるさやうのなみなみの人は」

②物事に慣れる。源氏物語蓬生「さる方に―・きたりし」

③似あう。しっくりと合う。(多くは下を打消にして用いる)源氏物語総角「につかはしからぬをさし縫ひ着つつ、―・かずとりつくろひたる姿どもの」

④住みつく。落ち着く。安住する。今昔物語集10「国に大水出で、人を流し里を失ふ。然れば、民―・く事かたし」

⑤夫婦となって住みつく。同棲する。宇治拾遺物語3「わざと―・きたる男となくて、ただ時々かよふ人などぞありける」

⑥生活の道を得る。暮しをたてる。唐物語「世に―・かむことを稼ぎいとなむ」

⑦仕官する。就職する。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「紀州屋敷に―・かずとも御直人おじきびとになつたがようござりませうな」

⑧望んでいたものを手に入れる。「仕事に―・く」「やっとめしに―・く」

[二]〔他下二〕

①そこに落ち着かせる。落ち着いて暮らせるようにする。

②縁づける。

アリッサム【Alyssum ラテン】

アブラナ科の観賞植物。数種をロック‐ガーデンや花壇に植え、丈低く、黄色の小花を多くつける。宿根アリッサムと称。花壇に植栽する一年草アリッサムは別属。地中海原産で白・紫紅色の小花をつける。また、広くはアブラナ科ニワナズナ属植物で、約150種が地中海からシベリアに分布。

ありっ‐たけ【有りっ丈】

〔名・副〕

(アリタケの促音化)あるかぎり全部。「―の力を出す」「金を―使う」

あり‐つり【蟻吊】

吊木の先を蟻枘ありほぞにして天井竿縁さおぶちなどを吊る法。

あり‐つる【有りつる】

さきほどの。例の。源氏物語帚木「―子の声にて」

あり‐てい【有り体】

①ありのまま。いつわりのないこと。ありよう。歌舞伎、与話情浮名横櫛「―に言へ言へ」。「―に言えば」

②ありきたり。通り一ぺん。西鶴置土産「―の礼義をのべて」

あり‐と‐あらゆる【有りと有らゆる】

あると考えられるすべての。太平記33「其中に―神社仏閣は」

あり‐と‐ある【有りと有る】

(アリを重ねて強調した語)あらゆる。すべての。ありとしある。土佐日記「―かみしも、童までゑひしれて」

あり‐どおし【蟻通し・虎刺】‥ドホシ

アカネ科の常緑小低木。山地樹陰に自生。高さ約60センチメートル。葉腋に鋭い長いとげがある。初夏、白色筒形の花を開く。核果は赤熟。

ありどおし

ありつき‐がお【在り付き顔】‥ガホ

落ち着いた顔つき。物馴れた様子。更級日記「馴れたる人はこよなく何事につけても―に」

⇒あり‐つき【在り付き】

あり‐つ・く【在り付く】

[一]〔自五〕

①生まれつく。源氏物語蓬生「もとより―・きたるさやうのなみなみの人は」

②物事に慣れる。源氏物語蓬生「さる方に―・きたりし」

③似あう。しっくりと合う。(多くは下を打消にして用いる)源氏物語総角「につかはしからぬをさし縫ひ着つつ、―・かずとりつくろひたる姿どもの」

④住みつく。落ち着く。安住する。今昔物語集10「国に大水出で、人を流し里を失ふ。然れば、民―・く事かたし」

⑤夫婦となって住みつく。同棲する。宇治拾遺物語3「わざと―・きたる男となくて、ただ時々かよふ人などぞありける」

⑥生活の道を得る。暮しをたてる。唐物語「世に―・かむことを稼ぎいとなむ」

⑦仕官する。就職する。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「紀州屋敷に―・かずとも御直人おじきびとになつたがようござりませうな」

⑧望んでいたものを手に入れる。「仕事に―・く」「やっとめしに―・く」

[二]〔他下二〕

①そこに落ち着かせる。落ち着いて暮らせるようにする。

②縁づける。

アリッサム【Alyssum ラテン】

アブラナ科の観賞植物。数種をロック‐ガーデンや花壇に植え、丈低く、黄色の小花を多くつける。宿根アリッサムと称。花壇に植栽する一年草アリッサムは別属。地中海原産で白・紫紅色の小花をつける。また、広くはアブラナ科ニワナズナ属植物で、約150種が地中海からシベリアに分布。

ありっ‐たけ【有りっ丈】

〔名・副〕

(アリタケの促音化)あるかぎり全部。「―の力を出す」「金を―使う」

あり‐つり【蟻吊】

吊木の先を蟻枘ありほぞにして天井竿縁さおぶちなどを吊る法。

あり‐つる【有りつる】

さきほどの。例の。源氏物語帚木「―子の声にて」

あり‐てい【有り体】

①ありのまま。いつわりのないこと。ありよう。歌舞伎、与話情浮名横櫛「―に言へ言へ」。「―に言えば」

②ありきたり。通り一ぺん。西鶴置土産「―の礼義をのべて」

あり‐と‐あらゆる【有りと有らゆる】

あると考えられるすべての。太平記33「其中に―神社仏閣は」

あり‐と‐ある【有りと有る】

(アリを重ねて強調した語)あらゆる。すべての。ありとしある。土佐日記「―かみしも、童までゑひしれて」

あり‐どおし【蟻通し・虎刺】‥ドホシ

アカネ科の常緑小低木。山地樹陰に自生。高さ約60センチメートル。葉腋に鋭い長いとげがある。初夏、白色筒形の花を開く。核果は赤熟。

ありどおし

ありどおし【蟻通】‥ドホシ

能。世阿弥作。蟻通明神の怒りに触れた紀貫之が、歌を詠んで神を鎮める。

⇒ありどおし‐みょうじん【蟻通明神】

ありどおし‐みょうじん【蟻通明神】‥ドホシミヤウ‥

大阪府泉佐野市長滝(蟻通の地)にある元郷社、蟻通神社。枕草子・古事談などに見える。祭神は大名持命。

蟻通明神

撮影:的場 啓

ありどおし【蟻通】‥ドホシ

能。世阿弥作。蟻通明神の怒りに触れた紀貫之が、歌を詠んで神を鎮める。

⇒ありどおし‐みょうじん【蟻通明神】

ありどおし‐みょうじん【蟻通明神】‥ドホシミヤウ‥

大阪府泉佐野市長滝(蟻通の地)にある元郷社、蟻通神社。枕草子・古事談などに見える。祭神は大名持命。

蟻通明神

撮影:的場 啓

⇒ありどおし【蟻通】

あり‐どころ【在り所】

物のある所。人のいる所。ありか。

あり‐と‐し‐ある【有りとし有る】

(シは強めの助詞)

⇒ありとある

あり‐なぐさ・む【在り慰む】

〔他下二〕

ひきつづき慰める。慰めつづける。万葉集11「かくしつつ―・めて」

あり‐なし【有り無し】

①有るか無いか。存否。浜松中納言物語3「世に―を知らるる方なく過し侍りぬるを」

②有るか無いかわからないほど、きわめてかすかなさま。千載和歌集雑「をやま田の庵にたく火の―にたつ煙もや雲となるらむ」

⇒ありなし‐の‐ひ【有無の日】

ありなし‐の‐ひ【有無の日】

陰暦5月25日の称。村上天皇の忌日に当たり、急な事件のほかは政治を行わなかったからいう。

⇒あり‐なし【有り無し】

あり‐な・む【有り否む】

〔他四〕

(アリイナムの約か)否定しつづける。一説に、「在り並なむ」と解し、連れ添う意。万葉集13「―・み得ずぞ言はえにし我が身」

あり‐なら・う【在り習ふ】‥ナラフ

〔自四〕

ならわしになる。馴れてくる。宇津保物語国譲上「かくて―・ひてものいひなくてあらむ」

あり‐な・る【在り馴る】

〔自下二〕

馴れ親しんでいる。なじむ。栄華物語御賀「―・れし契も絶えで」

ありなれ‐がわ【阿利那礼河】‥ガハ

日本書紀に見える河の名。古くは鴨緑江を指すと解されたが、新羅の国都慶州付近の北川、古名閼川ありなるとする説が有力。

あり‐に【在り荷】

現に手元にある品物(荷物)。在庫品。

あり‐にく・し【在り悪し】

〔形ク〕

生きているのがつらい。住みにくい。栄華物語初花「いかにか世を―・く憂きものになむおぼし乱れければにや」↔ありよし

ありね‐よし【在根良し】

〔枕〕

「つしま(対馬)」にかかる。

⇒ありどおし【蟻通】

あり‐どころ【在り所】

物のある所。人のいる所。ありか。

あり‐と‐し‐ある【有りとし有る】

(シは強めの助詞)

⇒ありとある

あり‐なぐさ・む【在り慰む】

〔他下二〕

ひきつづき慰める。慰めつづける。万葉集11「かくしつつ―・めて」

あり‐なし【有り無し】

①有るか無いか。存否。浜松中納言物語3「世に―を知らるる方なく過し侍りぬるを」

②有るか無いかわからないほど、きわめてかすかなさま。千載和歌集雑「をやま田の庵にたく火の―にたつ煙もや雲となるらむ」

⇒ありなし‐の‐ひ【有無の日】

ありなし‐の‐ひ【有無の日】

陰暦5月25日の称。村上天皇の忌日に当たり、急な事件のほかは政治を行わなかったからいう。

⇒あり‐なし【有り無し】

あり‐な・む【有り否む】

〔他四〕

(アリイナムの約か)否定しつづける。一説に、「在り並なむ」と解し、連れ添う意。万葉集13「―・み得ずぞ言はえにし我が身」

あり‐なら・う【在り習ふ】‥ナラフ

〔自四〕

ならわしになる。馴れてくる。宇津保物語国譲上「かくて―・ひてものいひなくてあらむ」

あり‐な・る【在り馴る】

〔自下二〕

馴れ親しんでいる。なじむ。栄華物語御賀「―・れし契も絶えで」

ありなれ‐がわ【阿利那礼河】‥ガハ

日本書紀に見える河の名。古くは鴨緑江を指すと解されたが、新羅の国都慶州付近の北川、古名閼川ありなるとする説が有力。

あり‐に【在り荷】

現に手元にある品物(荷物)。在庫品。

あり‐にく・し【在り悪し】

〔形ク〕

生きているのがつらい。住みにくい。栄華物語初花「いかにか世を―・く憂きものになむおぼし乱れければにや」↔ありよし

ありね‐よし【在根良し】

〔枕〕

「つしま(対馬)」にかかる。

アリオスト【Ludovico Ariosto】

イタリア、ルネサンス期の詩人。フェラーラの貴族エステ家に仕えながら、後半生を騎士道物語の大作「狂えるオルランド」の執筆に費やす。ほかに喜劇「レーナ」「風刺詩」など。(1474〜1533)

あり‐おとし【蟻落し】

木材の端に蟻枘ありほぞをつくり、他の木の上からはめ込んで仕組むこと。→蟻掛ありかけ

あり‐おり【在り居り】‥ヲリ

あからさま。あるがまま。狂言、今参「殿様のやうに―に仰せられてはえ答へませぬ」

アリオン【Ariōn】

伝説的なギリシアの抒情詩人。前7〜6世紀の人。ギリシア悲劇の誕生にも貢献したと伝えられるが、作品は残っていない。海賊に襲われた時、イルカに救われたという。

あり‐か【在り処・在り所】

物のある所。人のいる所。所在。居所。源氏物語桐壺「たづね行くまぼろしもがな伝つてにても魂たまの―をそことしるべく」。「―をつきとめる」

あり‐か【在香・在臭】

(アリガとも)

①薫物たきもののよいにおい。拾玉集2「たがぬぎおける―なるらむ」

②くさみ。異臭。東関紀行「賤しきものの住みかにや、夜の宿り―ことにして」

③腋臭わきが。四十二の物争「み目のわろきと、―のあると」

ありが【有賀】

姓氏の一つ。

⇒ありが‐てつたろう【有賀鉄太郎】

あり‐がお【有り顔】‥ガホ

いかにもそうあるような顔つき。しばしば「…あり」に直ちに「顔」をつけた形でいう。源氏物語竹河「うちしめりて思ふこと―なり」

あり‐かけ【蟻掛】

(→)「蟻落し」に同じ。梁はりと根太ねだとの仕口しくちに用いるものにいう。

あり‐かず【有り数】

①人や物のある数。夫木和歌抄18「大宮人のけさの―」

②この世に生存する齢の数。よわい。古今和歌集賀「君が千歳の―にせむ」

あり‐かた【有り形・在り方】

①現在の形。すがた。ありさま。天武紀下「其の地の―を見しむ」

②当然こうなくてはならないという、物事のあるべき姿。「学問の―」

あり‐がた【有難】

(形容詞語幹)

⇒ありがた‐なみだ【有難涙】

⇒ありがた‐み【有難み】

⇒ありがた‐めいわく【有難迷惑】

⇒ありがた‐や【有難屋】

⇒ありがた‐やま【有難山】

あり‐がた・い【有り難い】

〔形〕[文]ありがた・し(ク)

①存在が稀である。なかなかありそうもない。珍しい。万葉集17「これを除おきてまたは―・し」

②生存しにくい。生きがたい。源氏物語東屋「世の中は―・くむつかしげなるものかな」

③(世にも珍しいほど)すぐれている。立派である。宇津保物語吹上上「いと―・き君と聞きたてまつるぞ」

④またとなく尊い。もったいない。恐れ多い。御伽草子、七草草子「帝釈天王は天降り給ひ、…汝が親を若くなさんとて薬を与へ給ふぞ―・き」。「―・い教え」

⑤(人の親切や好意などに対し)感謝したい気持である。身にしみてうれしい。梅暦「思ひがけない御隠居さまの―・いおぼしめし」。「君の心づかいが―・い」「―・く頂戴する」

⑥本当に恵まれていて、うれしい。「―・いことに雨は降らなかった」

あり‐がたち【有り形】

もとのままの有様。旧形。

ありがた‐なみだ【有難涙】

有り難く感じて出る涙。「―にくれる」

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐み【有難み】

有り難いと思う感じ。

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐めいわく【有難迷惑】

人の親切や好意がかえって余計な干渉で迷惑と感ぜられること。「―な話だ」

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐や【有難屋】

①神仏を盲信する人。

②権威ある人の説をむやみに尊ぶ人。

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐やま【有難山】

種々の語に「山」を添えていう洒落の一つ。ありがたい。金々先生栄花夢「これは―のとんびからす」

⇒あり‐がた【有難】

あり‐がち【有り勝ち】

世の中によくあること。ありうち。「若いころに―の態度」「雨の日に―な事故」

ありが‐てつたろう【有賀鉄太郎】‥ラウ

キリスト教神学者。京大教授。教父、特にオリゲネスの研究を行うとともに、ヘブライ的な存在論「ハヤトロギア」を提唱。(1899〜1977)

⇒ありが【有賀】

あり‐がとう【有り難う】‥ガタウ

(アリガタクの音便。下の「ございます」「存じます」の略された形)感謝の意をあらわす挨拶語。

あり‐がね【有り金】

現在、手許に所持する金銭。「―をはたいて買う」

あり‐かべ【蟻壁】

天井と蟻壁長押なげしとの間の壁。

⇒ありかべ‐なげし【蟻壁長押】

ありかべ‐なげし【蟻壁長押】

蟻壁の下、すなわち天井回縁まわりぶちと内法うちのり長押との間にある長押。

⇒あり‐かべ【蟻壁】

あり‐が‐ほ・し【在りが欲し】

〔形シク〕

世に生きていたい。住んでいたい。万葉集6「―・し住みよき里の荒るらく惜しも」

あり‐がよ・う【在り通ふ】‥ガヨフ

〔自四〕

常に通う。往来する。万葉集12「―・ふ人目を多み恋ひつつぞをる」

ありき【歩き】

出歩くこと。あるき。枕草子88「一の人の御―」

⇒ありき‐がみ【歩神】

⇒ありき‐ぞめ【歩き初め】

ありき‐がみ【歩神】

(→)「あるきがみ」に同じ。

⇒ありき【歩き】

ありき‐ぞめ【歩き初め】

(→)「あるきぞめ」に同じ。

⇒ありき【歩き】

あり‐きたり【在り来り】

もとからあること。普通にあって珍しくないこと。「―の言回し」「―な挨拶」

あり‐ぎぬ【鮮衣】

着下ろしたばかりの真新しい衣。須藤南翠、常陸帯「うなゐ少女は―に綺羅を装ひ」

ありきぬ‐の【あり衣の】

〔枕〕

「みへ(三重)」「さゑさゑ」「たから(宝)」「あり(在)」にかかる。

あり‐きり【有り限】

〔副〕

(アリギリとも)あるかぎり。ありたけ。

あり‐ぎれ【有り切れ・有り布】

有り合せのきれ。

あり・く【歩く】

〔自四〕

あちこち移動する意。人間以外のものの動作にも用い、乗物を使う場合にもいう。平安物語文学で多く使われ、万葉集や漢文訓読体では「あるく」が使われる。

①動きまわる。出あるく。経めぐる。伊勢物語「野に―・けど、心は空にて」。宇津保物語嵯峨院「面白き所々―・きて、をかしき所々見る」

②往来する。枕草子114「菰積みたる舟の―・くこそ」

③出回る。世に広まる。枕草子319「それより(この草子は)―・きそめたるなめり」

④とかくしつつ日を送る。(他の動詞に添えても使い)…してすごす。…しつづける。大鏡道隆「大臣になずらふる宣旨かぶらせ給ひて―・き給ひし御ありさま」。大和物語「かぎりなくかなしとのみ思ひ―・くほどに」

⑤(他の動詞に添えて)…してまわる。あちこちで…する。あれこれとたちまわって…する。宇津保物語吹上下「六十余国をおこなひ―・きけるを」

あり・く【在り来】

〔自カ変〕

そのまま経過する。年月を経て今にいたる。万葉集17「いにしへゆ―・きにければ」

あり‐くい【蟻食・食蟻獣】‥クヒ

アリクイ目(貧歯類)アリクイ科の哺乳類の総称。歯をもたず、前足の強い爪で蟻の巣を壊し、細長い舌を出して舐め取る。オオアリクイ・コアリクイ・ヒメアリクイの3属4種。いずれも中南米産。

オオアリクイ

提供:東京動物園協会

アリオスト【Ludovico Ariosto】

イタリア、ルネサンス期の詩人。フェラーラの貴族エステ家に仕えながら、後半生を騎士道物語の大作「狂えるオルランド」の執筆に費やす。ほかに喜劇「レーナ」「風刺詩」など。(1474〜1533)

あり‐おとし【蟻落し】

木材の端に蟻枘ありほぞをつくり、他の木の上からはめ込んで仕組むこと。→蟻掛ありかけ

あり‐おり【在り居り】‥ヲリ

あからさま。あるがまま。狂言、今参「殿様のやうに―に仰せられてはえ答へませぬ」

アリオン【Ariōn】

伝説的なギリシアの抒情詩人。前7〜6世紀の人。ギリシア悲劇の誕生にも貢献したと伝えられるが、作品は残っていない。海賊に襲われた時、イルカに救われたという。

あり‐か【在り処・在り所】

物のある所。人のいる所。所在。居所。源氏物語桐壺「たづね行くまぼろしもがな伝つてにても魂たまの―をそことしるべく」。「―をつきとめる」

あり‐か【在香・在臭】

(アリガとも)

①薫物たきもののよいにおい。拾玉集2「たがぬぎおける―なるらむ」

②くさみ。異臭。東関紀行「賤しきものの住みかにや、夜の宿り―ことにして」

③腋臭わきが。四十二の物争「み目のわろきと、―のあると」

ありが【有賀】

姓氏の一つ。

⇒ありが‐てつたろう【有賀鉄太郎】

あり‐がお【有り顔】‥ガホ

いかにもそうあるような顔つき。しばしば「…あり」に直ちに「顔」をつけた形でいう。源氏物語竹河「うちしめりて思ふこと―なり」

あり‐かけ【蟻掛】

(→)「蟻落し」に同じ。梁はりと根太ねだとの仕口しくちに用いるものにいう。

あり‐かず【有り数】

①人や物のある数。夫木和歌抄18「大宮人のけさの―」

②この世に生存する齢の数。よわい。古今和歌集賀「君が千歳の―にせむ」

あり‐かた【有り形・在り方】

①現在の形。すがた。ありさま。天武紀下「其の地の―を見しむ」

②当然こうなくてはならないという、物事のあるべき姿。「学問の―」

あり‐がた【有難】

(形容詞語幹)

⇒ありがた‐なみだ【有難涙】

⇒ありがた‐み【有難み】

⇒ありがた‐めいわく【有難迷惑】

⇒ありがた‐や【有難屋】

⇒ありがた‐やま【有難山】

あり‐がた・い【有り難い】

〔形〕[文]ありがた・し(ク)

①存在が稀である。なかなかありそうもない。珍しい。万葉集17「これを除おきてまたは―・し」

②生存しにくい。生きがたい。源氏物語東屋「世の中は―・くむつかしげなるものかな」

③(世にも珍しいほど)すぐれている。立派である。宇津保物語吹上上「いと―・き君と聞きたてまつるぞ」

④またとなく尊い。もったいない。恐れ多い。御伽草子、七草草子「帝釈天王は天降り給ひ、…汝が親を若くなさんとて薬を与へ給ふぞ―・き」。「―・い教え」

⑤(人の親切や好意などに対し)感謝したい気持である。身にしみてうれしい。梅暦「思ひがけない御隠居さまの―・いおぼしめし」。「君の心づかいが―・い」「―・く頂戴する」

⑥本当に恵まれていて、うれしい。「―・いことに雨は降らなかった」

あり‐がたち【有り形】

もとのままの有様。旧形。

ありがた‐なみだ【有難涙】

有り難く感じて出る涙。「―にくれる」

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐み【有難み】

有り難いと思う感じ。

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐めいわく【有難迷惑】

人の親切や好意がかえって余計な干渉で迷惑と感ぜられること。「―な話だ」

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐や【有難屋】

①神仏を盲信する人。

②権威ある人の説をむやみに尊ぶ人。

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐やま【有難山】

種々の語に「山」を添えていう洒落の一つ。ありがたい。金々先生栄花夢「これは―のとんびからす」

⇒あり‐がた【有難】

あり‐がち【有り勝ち】

世の中によくあること。ありうち。「若いころに―の態度」「雨の日に―な事故」

ありが‐てつたろう【有賀鉄太郎】‥ラウ

キリスト教神学者。京大教授。教父、特にオリゲネスの研究を行うとともに、ヘブライ的な存在論「ハヤトロギア」を提唱。(1899〜1977)

⇒ありが【有賀】

あり‐がとう【有り難う】‥ガタウ

(アリガタクの音便。下の「ございます」「存じます」の略された形)感謝の意をあらわす挨拶語。

あり‐がね【有り金】

現在、手許に所持する金銭。「―をはたいて買う」

あり‐かべ【蟻壁】

天井と蟻壁長押なげしとの間の壁。

⇒ありかべ‐なげし【蟻壁長押】

ありかべ‐なげし【蟻壁長押】

蟻壁の下、すなわち天井回縁まわりぶちと内法うちのり長押との間にある長押。

⇒あり‐かべ【蟻壁】

あり‐が‐ほ・し【在りが欲し】

〔形シク〕

世に生きていたい。住んでいたい。万葉集6「―・し住みよき里の荒るらく惜しも」

あり‐がよ・う【在り通ふ】‥ガヨフ

〔自四〕

常に通う。往来する。万葉集12「―・ふ人目を多み恋ひつつぞをる」

ありき【歩き】

出歩くこと。あるき。枕草子88「一の人の御―」

⇒ありき‐がみ【歩神】

⇒ありき‐ぞめ【歩き初め】

ありき‐がみ【歩神】

(→)「あるきがみ」に同じ。

⇒ありき【歩き】

ありき‐ぞめ【歩き初め】

(→)「あるきぞめ」に同じ。

⇒ありき【歩き】

あり‐きたり【在り来り】

もとからあること。普通にあって珍しくないこと。「―の言回し」「―な挨拶」

あり‐ぎぬ【鮮衣】

着下ろしたばかりの真新しい衣。須藤南翠、常陸帯「うなゐ少女は―に綺羅を装ひ」

ありきぬ‐の【あり衣の】

〔枕〕

「みへ(三重)」「さゑさゑ」「たから(宝)」「あり(在)」にかかる。

あり‐きり【有り限】

〔副〕

(アリギリとも)あるかぎり。ありたけ。

あり‐ぎれ【有り切れ・有り布】

有り合せのきれ。

あり・く【歩く】

〔自四〕

あちこち移動する意。人間以外のものの動作にも用い、乗物を使う場合にもいう。平安物語文学で多く使われ、万葉集や漢文訓読体では「あるく」が使われる。

①動きまわる。出あるく。経めぐる。伊勢物語「野に―・けど、心は空にて」。宇津保物語嵯峨院「面白き所々―・きて、をかしき所々見る」

②往来する。枕草子114「菰積みたる舟の―・くこそ」

③出回る。世に広まる。枕草子319「それより(この草子は)―・きそめたるなめり」

④とかくしつつ日を送る。(他の動詞に添えても使い)…してすごす。…しつづける。大鏡道隆「大臣になずらふる宣旨かぶらせ給ひて―・き給ひし御ありさま」。大和物語「かぎりなくかなしとのみ思ひ―・くほどに」

⑤(他の動詞に添えて)…してまわる。あちこちで…する。あれこれとたちまわって…する。宇津保物語吹上下「六十余国をおこなひ―・きけるを」

あり・く【在り来】

〔自カ変〕

そのまま経過する。年月を経て今にいたる。万葉集17「いにしへゆ―・きにければ」

あり‐くい【蟻食・食蟻獣】‥クヒ

アリクイ目(貧歯類)アリクイ科の哺乳類の総称。歯をもたず、前足の強い爪で蟻の巣を壊し、細長い舌を出して舐め取る。オオアリクイ・コアリクイ・ヒメアリクイの3属4種。いずれも中南米産。

オオアリクイ

提供:東京動物園協会

ありくに【有国・在国】

平安中期の刀工。宗近の門弟。渡辺綱が羅生門で鬼の腕を斬った刀はその作と伝える。助友。(948頃〜1019)

あり‐ぐも【蟻蜘蛛】

ハエトリグモ科のクモ。体長約9ミリメートル。赤褐色または黒色で、形はアリに酷似する。網を張らず、樹上を歩きまわって昆虫を捕食する。本州以南に分布。近縁種にヤサアリグモなどがある。

あり‐ぐる・し【在り苦し】

〔形シク〕

居づらい。狭衣物語1「―・しくおぼす折々もあるべし」

あり‐げ【有りげ】

ありそうなさま。源氏物語夕顔「何の心ばせ―もなく」。「いわく―な品物」

アリゲーター【alligator】

ワニ目アリゲーター科の一属。吻が幅広く、下の4番目の歯は口を閉じると外から見えない。北アメリカ南部にすむミシシッピワニと、長江にすむヨウスコウワニとがある。広くは、アリゲーター科のワニの総称で、カイマンなどを含む。

ありげ‐けみ【有毛検見】

江戸時代の年貢検見法の一種。検地帳に登録された田畑の等級にかかわらず、坪刈により年々の収穫高を検査し、それに応じて年貢の収納高を決めること。これに基づいて年貢を徴収することを有毛取ありげとりという。→畝引せびき検見

あり‐ごと【有り事】

ありのままの事。

ありさか【有坂】

姓氏の一つ。

⇒ありさか‐なりあきら【有坂成章】

⇒ありさか‐ひでよ【有坂秀世】

ありさか‐なりあきら【有坂成章】

軍人・技術家。陸軍中将。岩国生れ。1898年(明治31)に有坂式速射野砲を発明。男爵。(1852〜1915)

⇒ありさか【有坂】

ありさか‐ひでよ【有坂秀世】

国語学者。広島県生れ。東大卒。一般音韻論・国語音韻史の領域で業績をあげた。著「国語音韻史の研究」「音韻論」。(1908〜1952)

⇒ありさか【有坂】

あり‐さき【蟻先・衽先】

(アマリサキの約という)袍ほうや直衣のうしの裾の襴らんの両側へ張り出した部分。→縫腋ほうえきの袍(図)

あり‐さし【蟻差】

板のそりを防ぐために、木目と直角に鳩尾形の溝をほって、細い木(蟻桟)をはめること。

あり‐さま【有様】

①物事のようす。状態。土佐日記「月あかければ、いとよく―見ゆ」。「戦いの―」「みじめな―」

②人の身分。境遇。源氏物語宿木「数ならぬ―なめれば、必ず人笑へに憂き事いでこんものぞ」

あり‐さま

〔代〕

(近世庶民の語)お前さま。あなたさま。

アリザリン【alizarin】

美麗な紅色の色素。アカネの根からとれるが、今は人工的に製造する。アルカリに溶解して赤紫色となり、種々の金属塩と結合すると異なった色の不溶性色素を作る。染料に用いる。

あり‐さ・る【在り去る】

〔自四〕

そのままの状態で経過する。万葉集17「―・りて後も逢はむと思へこそ」

ありさわ【有沢】‥サハ

姓氏の一つ。

⇒ありさわ‐ひろみ【有沢広巳】

ありさわ‐ひろみ【有沢広巳】‥サハ‥

経済学者・統計学者。高知県生れ。東大卒、同教授。戦後復興期の傾斜生産方式を提唱するなど経済政策・産業政策に主導的役割を果たす。(1896〜1988)

有沢広巳

提供:毎日新聞社

ありくに【有国・在国】

平安中期の刀工。宗近の門弟。渡辺綱が羅生門で鬼の腕を斬った刀はその作と伝える。助友。(948頃〜1019)

あり‐ぐも【蟻蜘蛛】

ハエトリグモ科のクモ。体長約9ミリメートル。赤褐色または黒色で、形はアリに酷似する。網を張らず、樹上を歩きまわって昆虫を捕食する。本州以南に分布。近縁種にヤサアリグモなどがある。

あり‐ぐる・し【在り苦し】

〔形シク〕

居づらい。狭衣物語1「―・しくおぼす折々もあるべし」

あり‐げ【有りげ】

ありそうなさま。源氏物語夕顔「何の心ばせ―もなく」。「いわく―な品物」

アリゲーター【alligator】

ワニ目アリゲーター科の一属。吻が幅広く、下の4番目の歯は口を閉じると外から見えない。北アメリカ南部にすむミシシッピワニと、長江にすむヨウスコウワニとがある。広くは、アリゲーター科のワニの総称で、カイマンなどを含む。

ありげ‐けみ【有毛検見】

江戸時代の年貢検見法の一種。検地帳に登録された田畑の等級にかかわらず、坪刈により年々の収穫高を検査し、それに応じて年貢の収納高を決めること。これに基づいて年貢を徴収することを有毛取ありげとりという。→畝引せびき検見

あり‐ごと【有り事】

ありのままの事。

ありさか【有坂】

姓氏の一つ。

⇒ありさか‐なりあきら【有坂成章】

⇒ありさか‐ひでよ【有坂秀世】

ありさか‐なりあきら【有坂成章】

軍人・技術家。陸軍中将。岩国生れ。1898年(明治31)に有坂式速射野砲を発明。男爵。(1852〜1915)

⇒ありさか【有坂】

ありさか‐ひでよ【有坂秀世】

国語学者。広島県生れ。東大卒。一般音韻論・国語音韻史の領域で業績をあげた。著「国語音韻史の研究」「音韻論」。(1908〜1952)

⇒ありさか【有坂】

あり‐さき【蟻先・衽先】

(アマリサキの約という)袍ほうや直衣のうしの裾の襴らんの両側へ張り出した部分。→縫腋ほうえきの袍(図)

あり‐さし【蟻差】

板のそりを防ぐために、木目と直角に鳩尾形の溝をほって、細い木(蟻桟)をはめること。

あり‐さま【有様】

①物事のようす。状態。土佐日記「月あかければ、いとよく―見ゆ」。「戦いの―」「みじめな―」

②人の身分。境遇。源氏物語宿木「数ならぬ―なめれば、必ず人笑へに憂き事いでこんものぞ」

あり‐さま

〔代〕

(近世庶民の語)お前さま。あなたさま。

アリザリン【alizarin】

美麗な紅色の色素。アカネの根からとれるが、今は人工的に製造する。アルカリに溶解して赤紫色となり、種々の金属塩と結合すると異なった色の不溶性色素を作る。染料に用いる。

あり‐さ・る【在り去る】

〔自四〕

そのままの状態で経過する。万葉集17「―・りて後も逢はむと思へこそ」

ありさわ【有沢】‥サハ

姓氏の一つ。

⇒ありさわ‐ひろみ【有沢広巳】

ありさわ‐ひろみ【有沢広巳】‥サハ‥

経済学者・統計学者。高知県生れ。東大卒、同教授。戦後復興期の傾斜生産方式を提唱するなど経済政策・産業政策に主導的役割を果たす。(1896〜1988)

有沢広巳

提供:毎日新聞社

⇒ありさわ【有沢】

あり‐さん【阿里山】

(Alishan)台湾、嘉義市の東部にある山。また、玉山(新高山)の西方一帯の山地の総称。主峰大塔山は標高2663メートル。桧の良材で名高い。

あり‐ざん【蟻桟】

(アリサンとも)(→)吸付すいつき桟に同じ。

あり‐し【在りし】

(連体詞的に用いる)

①以前の。前に述べた。蜻蛉日記中「―浜べを思ひ出づる心ちのしのびがたきにまけて」

②生前の。「―日の思い出」

⇒ありし‐ながら

⇒ありし‐よ【在りし世】

あり‐じごく【蟻地獄】‥ヂ‥

①ウスバカゲロウの幼虫。体長約1センチメートル、土灰色で細いとげがあり、泥をかぶっている。縁の下などの乾いた土砂にすりばち状の穴を掘って隠れ、すべり落ちたアリなどの小動物をやっとこ状の大顎で捕食。あとびさり。あとしざり。すりばちむし。〈[季]夏〉

アリジゴク

撮影:海野和男

⇒ありさわ【有沢】

あり‐さん【阿里山】

(Alishan)台湾、嘉義市の東部にある山。また、玉山(新高山)の西方一帯の山地の総称。主峰大塔山は標高2663メートル。桧の良材で名高い。

あり‐ざん【蟻桟】

(アリサンとも)(→)吸付すいつき桟に同じ。

あり‐し【在りし】

(連体詞的に用いる)

①以前の。前に述べた。蜻蛉日記中「―浜べを思ひ出づる心ちのしのびがたきにまけて」

②生前の。「―日の思い出」

⇒ありし‐ながら

⇒ありし‐よ【在りし世】

あり‐じごく【蟻地獄】‥ヂ‥

①ウスバカゲロウの幼虫。体長約1センチメートル、土灰色で細いとげがあり、泥をかぶっている。縁の下などの乾いた土砂にすりばち状の穴を掘って隠れ、すべり落ちたアリなどの小動物をやっとこ状の大顎で捕食。あとびさり。あとしざり。すりばちむし。〈[季]夏〉

アリジゴク

撮影:海野和男

アリジゴクの穴

撮影:海野和男

アリジゴクの穴

撮影:海野和男

②1の作る、すりばち状の穴。容易に抜け出せない苦しい状況。

ありし‐ながら

昔のまま。以前のまま。また、生前のまま。源氏物語夕顔「―うち臥したりつるさま」

⇒あり‐し【在りし】

ありしま【有島】

姓氏の一つ。

⇒ありしま‐いくま【有島生馬】

⇒ありしま‐たけお【有島武郎】

ありしま‐いくま【有島生馬】

洋画家・文学者。本名、壬生馬みぶま。有島武郎は兄、里見弴とんは弟。横浜生れ。藤島武二に学び、渡欧。「白樺」同人となり、日本で最初にセザンヌを紹介。(1882〜1974)

有島生馬

撮影:田沼武能

②1の作る、すりばち状の穴。容易に抜け出せない苦しい状況。

ありし‐ながら

昔のまま。以前のまま。また、生前のまま。源氏物語夕顔「―うち臥したりつるさま」

⇒あり‐し【在りし】

ありしま【有島】

姓氏の一つ。

⇒ありしま‐いくま【有島生馬】

⇒ありしま‐たけお【有島武郎】

ありしま‐いくま【有島生馬】

洋画家・文学者。本名、壬生馬みぶま。有島武郎は兄、里見弴とんは弟。横浜生れ。藤島武二に学び、渡欧。「白樺」同人となり、日本で最初にセザンヌを紹介。(1882〜1974)

有島生馬

撮影:田沼武能

⇒ありしま【有島】

ありしま‐たけお【有島武郎】‥ヲ

小説家。東京生れ。有島生馬・里見弴の兄。札幌農学校卒。「白樺」の同人。人道主義的傾向が強く、思想的苦悩の結果財産を放棄。作「宣言」「或る女」「カインの末裔」「生れ出づる悩み」など。自殺。(1878〜1923)

有島武郎

提供:毎日新聞社

⇒ありしま【有島】

ありしま‐たけお【有島武郎】‥ヲ

小説家。東京生れ。有島生馬・里見弴の兄。札幌農学校卒。「白樺」の同人。人道主義的傾向が強く、思想的苦悩の結果財産を放棄。作「宣言」「或る女」「カインの末裔」「生れ出づる悩み」など。自殺。(1878〜1923)

有島武郎

提供:毎日新聞社

→作品:『或る女』

→作品:『生まれいずる悩み』

→作品:『一房の葡萄』

⇒ありしま【有島】

あり‐しょ【在り所】

人のいるところ。物のあるところ。浄瑠璃、女殺油地獄「―の知れた紙入れ」

ありし‐よ【在りし世】

①過ぎ去った昔。往時。源氏物語賢木「―の名残だになき浦島に」

②(栄えて)生きていた時。

⇒あり‐し【在りし】

あり‐しょくぶつ【蟻植物】

アリと共生する植物。アリは生息する植物から食物を得、害虫の侵入を防ぐ。熱帯のアリアカシア・アリノストリデの類。

あり‐す【在り巣】

鳥または虫のすむ巣。躬恒集「梅が枝に来住む―の鶯は」

あり‐すい【蟻吸】‥スヒ

キツツキ目キツツキ科アリスイ亜科の鳥。スズメ大で褐色、黒斑がある。北海道や東北地方北部で繁殖し、冬鳥として本州以南に渡る。蟻を捕食するところからの名。

アリスイ

撮影:小宮輝之

→作品:『或る女』

→作品:『生まれいずる悩み』

→作品:『一房の葡萄』

⇒ありしま【有島】

あり‐しょ【在り所】

人のいるところ。物のあるところ。浄瑠璃、女殺油地獄「―の知れた紙入れ」

ありし‐よ【在りし世】

①過ぎ去った昔。往時。源氏物語賢木「―の名残だになき浦島に」

②(栄えて)生きていた時。

⇒あり‐し【在りし】

あり‐しょくぶつ【蟻植物】

アリと共生する植物。アリは生息する植物から食物を得、害虫の侵入を防ぐ。熱帯のアリアカシア・アリノストリデの類。

あり‐す【在り巣】

鳥または虫のすむ巣。躬恒集「梅が枝に来住む―の鶯は」

あり‐すい【蟻吸】‥スヒ

キツツキ目キツツキ科アリスイ亜科の鳥。スズメ大で褐色、黒斑がある。北海道や東北地方北部で繁殖し、冬鳥として本州以南に渡る。蟻を捕食するところからの名。

アリスイ

撮影:小宮輝之

ありすがわ‐の‐みや【有栖川宮】‥ガハ‥

(京都紫野大徳寺付近の有栖川に宮の墓所があったからいう)四親王家の一つ。1625年(寛永2)後陽成天皇の皇子好仁親王が高松宮と称。67年(寛文7)後西ごさい天皇の皇子幸仁親王が継承。72年に有栖川宮と改称し、威仁たけひと親王(1862〜1913)まで10代300年余りに及んだ。熾仁たるひと親王(1835〜1895)は第9代。高松宮がその祭祀を継ぐ。

あり‐すぐ・す【在り過す】

〔他四〕

そのままの状態で月日を送る。栄華物語初花「そのままに精進・斎戒いもいをしつつ―・し」

アリスタルコス【Aristarchos】

①サモスのアリスタルコス。古代ギリシアの天文学者。地動説の先駆者。(前310頃〜前230頃)

②サモトラケのアリスタルコス。アレクサンドリアの文献学者。ホメロスその他のギリシア詩人の作を注釈・校訂した。(前216頃〜前144)

アリスティッポス【Aristippos】

古代ギリシアの哲学者。ソクラテスに学び、後にキュレネにキュレネ学派を創始。快楽主義者。(前435頃〜前355頃)

アリストクラシー【aristocracy】

①貴族制。貴族政治。

②貴族階級。

アリストクラティック【aristocratic】

貴族的。

アリストテレス【Aristotelēs】

古代ギリシアの哲学者。プラトンの弟子であり、またその批判者。プラトンは事物の本質をイデアと名づけ、超越的なものとしたが、アリストテレスはそれを形相(エイドス)と名づけ、存在者に内在するものとした。形相と質料は存在者を構成する不可分の2原理として、前者が現実態、後者が可能態とも呼ばれる。アテネにリュケイオンという学校を開き(その学徒はペリパトス(逍遥)学派と呼ばれる)、その研究は論理・自然・社会・芸術のあらゆる方面に及んだ。「形而上学」「自然学」をはじめ、論理学・倫理学・政治学・詩学・博物学などに関する多数の著作がある。(前384〜前322)

⇒アリストテレス‐しゅぎ【アリストテレス主義】

⇒アリストテレス‐の‐ちょうちん【アリストテレスの提灯】

アリストテレス‐しゅぎ【アリストテレス主義】

アリストテレスの考え方を受けついでいる哲学上の考え方をいう。ペリパトス学派の後、アリストテレス哲学は中世のアラビア哲学・スコラ学に継承され、近世には近代自然科学の側から批判されたにもかかわらず、ライプニッツ・ヘーゲルなどにも影響を与え、新スコラ学で再興。

⇒アリストテレス【Aristotelēs】

アリストテレス‐の‐ちょうちん【アリストテレスの提灯】‥チヤウ‥

〔生〕ウニ類の口部にある咀嚼器官。約30個の骨状物とそれを動かす筋肉とから成る。アリストテレスが初めて記載。

⇒アリストテレス【Aristotelēs】

アリストファネス【Aristophanēs】

①古代ギリシアの喜劇作者。ペロポネソス戦争前後のアテナイ動揺期に際し、政治・社会・学芸などについて辛辣無比な諷刺を「雲」「平和」「鳥」「女の平和」「蛙」などの作(11編現存)で試みた。(前445頃〜前385頃)

②アレクサンドリアの文献学者。ホメロスなどの校訂者。(前257頃〜前180頃)

あり‐すん【有寸】

〔建〕材木の実際の寸法。実寸じっすん。

ありそ【荒磯】

アライソの約。万葉集17「越の海の―の波も」

⇒ありそ‐うみ【荒磯海】

⇒ありそ‐なみ【荒磯波】

⇒ありそ‐まつ【荒磯松】

⇒ありそ‐み【荒磯廻】

ありそ‐うみ【荒磯海】

①荒磯の海。古今和歌集序「―の浜の真砂は」

②(「有磯海」と書く)富山県高岡市伏木港辺から射水いみず・氷見両市沿岸にかけての近海の古称。また、富山湾の別称。(歌枕)

⇒ありそ【荒磯】

アリゾナ【Arizona】

アメリカ合衆国南西部の州。鉱業が盛ん。州都フェニックス。→アメリカ合衆国(図)

ありそ‐なみ【荒磯波】

[一]〔名〕

⇒あらいそなみ。

[二]〔枕〕

「あり(在り)」にかかる。万葉集13「―ありても見むと」

⇒ありそ【荒磯】

ありそ‐まつ【荒磯松】

荒磯に生えている松。

⇒ありそ【荒磯】

ありそ‐み【荒磯廻】

荒磯をめぐること。万葉集12「―に吾が衣手は沾ぬれにけるかも」

⇒ありそ【荒磯】

ありた【有田】

佐賀県西部、西松浦郡にある町。有田焼の産地。

⇒ありた‐やき【有田焼】

ありだ【有田】

和歌山県北部の市。有田蜜柑みかんの主産地。人口3万2千。

アリダード【alidade】

水準器を取りつけた定規および前後二つの視準板で、方向・傾斜を測定し図示する器械。主に平板測量に用いる。

アリダード

ありすがわ‐の‐みや【有栖川宮】‥ガハ‥

(京都紫野大徳寺付近の有栖川に宮の墓所があったからいう)四親王家の一つ。1625年(寛永2)後陽成天皇の皇子好仁親王が高松宮と称。67年(寛文7)後西ごさい天皇の皇子幸仁親王が継承。72年に有栖川宮と改称し、威仁たけひと親王(1862〜1913)まで10代300年余りに及んだ。熾仁たるひと親王(1835〜1895)は第9代。高松宮がその祭祀を継ぐ。

あり‐すぐ・す【在り過す】

〔他四〕

そのままの状態で月日を送る。栄華物語初花「そのままに精進・斎戒いもいをしつつ―・し」

アリスタルコス【Aristarchos】

①サモスのアリスタルコス。古代ギリシアの天文学者。地動説の先駆者。(前310頃〜前230頃)

②サモトラケのアリスタルコス。アレクサンドリアの文献学者。ホメロスその他のギリシア詩人の作を注釈・校訂した。(前216頃〜前144)

アリスティッポス【Aristippos】

古代ギリシアの哲学者。ソクラテスに学び、後にキュレネにキュレネ学派を創始。快楽主義者。(前435頃〜前355頃)

アリストクラシー【aristocracy】

①貴族制。貴族政治。

②貴族階級。

アリストクラティック【aristocratic】

貴族的。

アリストテレス【Aristotelēs】

古代ギリシアの哲学者。プラトンの弟子であり、またその批判者。プラトンは事物の本質をイデアと名づけ、超越的なものとしたが、アリストテレスはそれを形相(エイドス)と名づけ、存在者に内在するものとした。形相と質料は存在者を構成する不可分の2原理として、前者が現実態、後者が可能態とも呼ばれる。アテネにリュケイオンという学校を開き(その学徒はペリパトス(逍遥)学派と呼ばれる)、その研究は論理・自然・社会・芸術のあらゆる方面に及んだ。「形而上学」「自然学」をはじめ、論理学・倫理学・政治学・詩学・博物学などに関する多数の著作がある。(前384〜前322)

⇒アリストテレス‐しゅぎ【アリストテレス主義】

⇒アリストテレス‐の‐ちょうちん【アリストテレスの提灯】

アリストテレス‐しゅぎ【アリストテレス主義】

アリストテレスの考え方を受けついでいる哲学上の考え方をいう。ペリパトス学派の後、アリストテレス哲学は中世のアラビア哲学・スコラ学に継承され、近世には近代自然科学の側から批判されたにもかかわらず、ライプニッツ・ヘーゲルなどにも影響を与え、新スコラ学で再興。

⇒アリストテレス【Aristotelēs】

アリストテレス‐の‐ちょうちん【アリストテレスの提灯】‥チヤウ‥

〔生〕ウニ類の口部にある咀嚼器官。約30個の骨状物とそれを動かす筋肉とから成る。アリストテレスが初めて記載。

⇒アリストテレス【Aristotelēs】

アリストファネス【Aristophanēs】

①古代ギリシアの喜劇作者。ペロポネソス戦争前後のアテナイ動揺期に際し、政治・社会・学芸などについて辛辣無比な諷刺を「雲」「平和」「鳥」「女の平和」「蛙」などの作(11編現存)で試みた。(前445頃〜前385頃)

②アレクサンドリアの文献学者。ホメロスなどの校訂者。(前257頃〜前180頃)

あり‐すん【有寸】

〔建〕材木の実際の寸法。実寸じっすん。

ありそ【荒磯】

アライソの約。万葉集17「越の海の―の波も」

⇒ありそ‐うみ【荒磯海】

⇒ありそ‐なみ【荒磯波】

⇒ありそ‐まつ【荒磯松】

⇒ありそ‐み【荒磯廻】

ありそ‐うみ【荒磯海】

①荒磯の海。古今和歌集序「―の浜の真砂は」

②(「有磯海」と書く)富山県高岡市伏木港辺から射水いみず・氷見両市沿岸にかけての近海の古称。また、富山湾の別称。(歌枕)

⇒ありそ【荒磯】

アリゾナ【Arizona】

アメリカ合衆国南西部の州。鉱業が盛ん。州都フェニックス。→アメリカ合衆国(図)

ありそ‐なみ【荒磯波】

[一]〔名〕

⇒あらいそなみ。

[二]〔枕〕

「あり(在り)」にかかる。万葉集13「―ありても見むと」

⇒ありそ【荒磯】

ありそ‐まつ【荒磯松】

荒磯に生えている松。

⇒ありそ【荒磯】

ありそ‐み【荒磯廻】

荒磯をめぐること。万葉集12「―に吾が衣手は沾ぬれにけるかも」

⇒ありそ【荒磯】

ありた【有田】

佐賀県西部、西松浦郡にある町。有田焼の産地。

⇒ありた‐やき【有田焼】

ありだ【有田】

和歌山県北部の市。有田蜜柑みかんの主産地。人口3万2千。

アリダード【alidade】

水準器を取りつけた定規および前後二つの視準板で、方向・傾斜を測定し図示する器械。主に平板測量に用いる。

アリダード

あり‐だか【有り高】

現在あるだけの数量。現在高。

ありたき‐まま【在りたき儘】

自分のしたいまま。思うがまま。気随。武道伝来記「―に日を送り」

あり‐たけ【有り丈】

〔名・副〕

あるかぎり全部。ありったけ。「誠意の―を示す」

⇒ありたけ‐こたけ【有丈小丈】

あり‐たけ【蟻茸】

子嚢菌類に属する菌。アリをたおし、死体上に小さなきのこを作る。いわゆる冬虫夏草とうちゅうかそうの一つ。

ありたけ‐こたけ【有丈小丈】

「ありたけ」を強めていう語。浄瑠璃、心中天の網島「―引き出しても継切一尺あらばこそ」

⇒あり‐たけ【有り丈】

ありた‐そう【有田草】‥サウ

①アカザ科の一年生帰化植物。北米大陸の原産。高さ約80センチメートル。葉はアカザに似るが、ずっと細い。夏、葉の付け根に緑色の花を綴る。茎・葉は強烈な臭いを持つ。干して駆虫・健胃・解熱・鎮痙剤に用い、古くは薬用に栽培。同属の帰化植物ケアリタソウ・アメリカアリタソウなども多く自生。土荊芥。

②荊芥けいがいの別称。

あり‐た・つ【在り立つ】

〔自四〕

①ずっと立っている。万葉集13「島の崎々―・てる花橘を」

②くり返し出で立つ。古事記上「さ婚よばひに―・たし」

あり‐たもとお・る【在り回る】‥タモトホル

〔自四〕

めぐり歩きつづける。万葉集17「ま幸さきくも―・り」

ありた‐やき【有田焼】

佐賀県の有田町を中心とした地域で作られる磁器の総称。朝鮮から渡来した李参平りさんぺいの創始とされ、江戸時代初期に日本で初めて磁器を焼成。近隣の伊万里いまり港から全国に向けて積み出したので、伊万里焼ともいう。

⇒ありた【有田】

ありちがた【在千潟】

〔枕〕

「あり」にかかる。万葉集12「―あり慰めて行かめども」

あり‐づか【蟻塚・垤】

アリが地中に巣を作るために地表に持ち出した土砂でできた山。また、土や落葉を塚のように積み上げて作ったアリ・シロアリの巣。蟻の塔。蟻封。丘垤きゅうてつ。蟻垤ぎてつ。ぎちょう。

⇒ありづか‐むし【蟻塚虫】

ありづか‐むし【蟻塚虫】

アリヅカムシ科の甲虫の総称。体長1.5〜3ミリメートル。褐色で、種類によりアリの巣や朽木の中などにすむ。

アリヅカムシ

撮影:海野和男

あり‐だか【有り高】

現在あるだけの数量。現在高。

ありたき‐まま【在りたき儘】

自分のしたいまま。思うがまま。気随。武道伝来記「―に日を送り」

あり‐たけ【有り丈】

〔名・副〕

あるかぎり全部。ありったけ。「誠意の―を示す」

⇒ありたけ‐こたけ【有丈小丈】

あり‐たけ【蟻茸】

子嚢菌類に属する菌。アリをたおし、死体上に小さなきのこを作る。いわゆる冬虫夏草とうちゅうかそうの一つ。

ありたけ‐こたけ【有丈小丈】

「ありたけ」を強めていう語。浄瑠璃、心中天の網島「―引き出しても継切一尺あらばこそ」

⇒あり‐たけ【有り丈】

ありた‐そう【有田草】‥サウ

①アカザ科の一年生帰化植物。北米大陸の原産。高さ約80センチメートル。葉はアカザに似るが、ずっと細い。夏、葉の付け根に緑色の花を綴る。茎・葉は強烈な臭いを持つ。干して駆虫・健胃・解熱・鎮痙剤に用い、古くは薬用に栽培。同属の帰化植物ケアリタソウ・アメリカアリタソウなども多く自生。土荊芥。

②荊芥けいがいの別称。

あり‐た・つ【在り立つ】

〔自四〕

①ずっと立っている。万葉集13「島の崎々―・てる花橘を」

②くり返し出で立つ。古事記上「さ婚よばひに―・たし」

あり‐たもとお・る【在り回る】‥タモトホル

〔自四〕

めぐり歩きつづける。万葉集17「ま幸さきくも―・り」

ありた‐やき【有田焼】

佐賀県の有田町を中心とした地域で作られる磁器の総称。朝鮮から渡来した李参平りさんぺいの創始とされ、江戸時代初期に日本で初めて磁器を焼成。近隣の伊万里いまり港から全国に向けて積み出したので、伊万里焼ともいう。

⇒ありた【有田】

ありちがた【在千潟】

〔枕〕

「あり」にかかる。万葉集12「―あり慰めて行かめども」

あり‐づか【蟻塚・垤】

アリが地中に巣を作るために地表に持ち出した土砂でできた山。また、土や落葉を塚のように積み上げて作ったアリ・シロアリの巣。蟻の塔。蟻封。丘垤きゅうてつ。蟻垤ぎてつ。ぎちょう。

⇒ありづか‐むし【蟻塚虫】

ありづか‐むし【蟻塚虫】

アリヅカムシ科の甲虫の総称。体長1.5〜3ミリメートル。褐色で、種類によりアリの巣や朽木の中などにすむ。

アリヅカムシ

撮影:海野和男

⇒あり‐づか【蟻塚・垤】

あり‐つかわ・し【有り付かはし】‥ツカハシ

〔形シク〕

似つかわしい。似合わしい。住吉物語「姿ありさま―・しく」

あり‐つき【在り付き】

住みつくこと。落ち着くこと。特に仕官や就職によって生活安定の道を得ること。また、その仕官・就職の口。浄瑠璃、伊賀越道中双六「只今の住所はいづく、―とてもあらざるか」

⇒ありつき‐がお【在り付き顔】

あり‐つぎ【蟻継】

蟻枘ありほぞの方式で木材をつぐこと。

蟻継

⇒あり‐づか【蟻塚・垤】

あり‐つかわ・し【有り付かはし】‥ツカハシ

〔形シク〕

似つかわしい。似合わしい。住吉物語「姿ありさま―・しく」

あり‐つき【在り付き】

住みつくこと。落ち着くこと。特に仕官や就職によって生活安定の道を得ること。また、その仕官・就職の口。浄瑠璃、伊賀越道中双六「只今の住所はいづく、―とてもあらざるか」

⇒ありつき‐がお【在り付き顔】

あり‐つぎ【蟻継】

蟻枘ありほぞの方式で木材をつぐこと。

蟻継

ありつき‐がお【在り付き顔】‥ガホ

落ち着いた顔つき。物馴れた様子。更級日記「馴れたる人はこよなく何事につけても―に」

⇒あり‐つき【在り付き】

あり‐つ・く【在り付く】

[一]〔自五〕

①生まれつく。源氏物語蓬生「もとより―・きたるさやうのなみなみの人は」

②物事に慣れる。源氏物語蓬生「さる方に―・きたりし」

③似あう。しっくりと合う。(多くは下を打消にして用いる)源氏物語総角「につかはしからぬをさし縫ひ着つつ、―・かずとりつくろひたる姿どもの」

④住みつく。落ち着く。安住する。今昔物語集10「国に大水出で、人を流し里を失ふ。然れば、民―・く事かたし」

⑤夫婦となって住みつく。同棲する。宇治拾遺物語3「わざと―・きたる男となくて、ただ時々かよふ人などぞありける」

⑥生活の道を得る。暮しをたてる。唐物語「世に―・かむことを稼ぎいとなむ」

⑦仕官する。就職する。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「紀州屋敷に―・かずとも御直人おじきびとになつたがようござりませうな」

⑧望んでいたものを手に入れる。「仕事に―・く」「やっとめしに―・く」

[二]〔他下二〕

①そこに落ち着かせる。落ち着いて暮らせるようにする。

②縁づける。

アリッサム【Alyssum ラテン】

アブラナ科の観賞植物。数種をロック‐ガーデンや花壇に植え、丈低く、黄色の小花を多くつける。宿根アリッサムと称。花壇に植栽する一年草アリッサムは別属。地中海原産で白・紫紅色の小花をつける。また、広くはアブラナ科ニワナズナ属植物で、約150種が地中海からシベリアに分布。

ありっ‐たけ【有りっ丈】

〔名・副〕

(アリタケの促音化)あるかぎり全部。「―の力を出す」「金を―使う」

あり‐つり【蟻吊】

吊木の先を蟻枘ありほぞにして天井竿縁さおぶちなどを吊る法。

あり‐つる【有りつる】

さきほどの。例の。源氏物語帚木「―子の声にて」

あり‐てい【有り体】

①ありのまま。いつわりのないこと。ありよう。歌舞伎、与話情浮名横櫛「―に言へ言へ」。「―に言えば」

②ありきたり。通り一ぺん。西鶴置土産「―の礼義をのべて」

あり‐と‐あらゆる【有りと有らゆる】

あると考えられるすべての。太平記33「其中に―神社仏閣は」

あり‐と‐ある【有りと有る】

(アリを重ねて強調した語)あらゆる。すべての。ありとしある。土佐日記「―かみしも、童までゑひしれて」

あり‐どおし【蟻通し・虎刺】‥ドホシ

アカネ科の常緑小低木。山地樹陰に自生。高さ約60センチメートル。葉腋に鋭い長いとげがある。初夏、白色筒形の花を開く。核果は赤熟。

ありどおし

ありつき‐がお【在り付き顔】‥ガホ

落ち着いた顔つき。物馴れた様子。更級日記「馴れたる人はこよなく何事につけても―に」

⇒あり‐つき【在り付き】

あり‐つ・く【在り付く】

[一]〔自五〕

①生まれつく。源氏物語蓬生「もとより―・きたるさやうのなみなみの人は」

②物事に慣れる。源氏物語蓬生「さる方に―・きたりし」

③似あう。しっくりと合う。(多くは下を打消にして用いる)源氏物語総角「につかはしからぬをさし縫ひ着つつ、―・かずとりつくろひたる姿どもの」

④住みつく。落ち着く。安住する。今昔物語集10「国に大水出で、人を流し里を失ふ。然れば、民―・く事かたし」

⑤夫婦となって住みつく。同棲する。宇治拾遺物語3「わざと―・きたる男となくて、ただ時々かよふ人などぞありける」

⑥生活の道を得る。暮しをたてる。唐物語「世に―・かむことを稼ぎいとなむ」

⑦仕官する。就職する。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「紀州屋敷に―・かずとも御直人おじきびとになつたがようござりませうな」

⑧望んでいたものを手に入れる。「仕事に―・く」「やっとめしに―・く」

[二]〔他下二〕

①そこに落ち着かせる。落ち着いて暮らせるようにする。

②縁づける。

アリッサム【Alyssum ラテン】

アブラナ科の観賞植物。数種をロック‐ガーデンや花壇に植え、丈低く、黄色の小花を多くつける。宿根アリッサムと称。花壇に植栽する一年草アリッサムは別属。地中海原産で白・紫紅色の小花をつける。また、広くはアブラナ科ニワナズナ属植物で、約150種が地中海からシベリアに分布。

ありっ‐たけ【有りっ丈】

〔名・副〕

(アリタケの促音化)あるかぎり全部。「―の力を出す」「金を―使う」

あり‐つり【蟻吊】

吊木の先を蟻枘ありほぞにして天井竿縁さおぶちなどを吊る法。

あり‐つる【有りつる】

さきほどの。例の。源氏物語帚木「―子の声にて」

あり‐てい【有り体】

①ありのまま。いつわりのないこと。ありよう。歌舞伎、与話情浮名横櫛「―に言へ言へ」。「―に言えば」

②ありきたり。通り一ぺん。西鶴置土産「―の礼義をのべて」

あり‐と‐あらゆる【有りと有らゆる】

あると考えられるすべての。太平記33「其中に―神社仏閣は」

あり‐と‐ある【有りと有る】

(アリを重ねて強調した語)あらゆる。すべての。ありとしある。土佐日記「―かみしも、童までゑひしれて」

あり‐どおし【蟻通し・虎刺】‥ドホシ

アカネ科の常緑小低木。山地樹陰に自生。高さ約60センチメートル。葉腋に鋭い長いとげがある。初夏、白色筒形の花を開く。核果は赤熟。

ありどおし

ありどおし【蟻通】‥ドホシ

能。世阿弥作。蟻通明神の怒りに触れた紀貫之が、歌を詠んで神を鎮める。

⇒ありどおし‐みょうじん【蟻通明神】

ありどおし‐みょうじん【蟻通明神】‥ドホシミヤウ‥

大阪府泉佐野市長滝(蟻通の地)にある元郷社、蟻通神社。枕草子・古事談などに見える。祭神は大名持命。

蟻通明神

撮影:的場 啓

ありどおし【蟻通】‥ドホシ

能。世阿弥作。蟻通明神の怒りに触れた紀貫之が、歌を詠んで神を鎮める。

⇒ありどおし‐みょうじん【蟻通明神】

ありどおし‐みょうじん【蟻通明神】‥ドホシミヤウ‥

大阪府泉佐野市長滝(蟻通の地)にある元郷社、蟻通神社。枕草子・古事談などに見える。祭神は大名持命。

蟻通明神

撮影:的場 啓

⇒ありどおし【蟻通】

あり‐どころ【在り所】

物のある所。人のいる所。ありか。

あり‐と‐し‐ある【有りとし有る】

(シは強めの助詞)

⇒ありとある

あり‐なぐさ・む【在り慰む】

〔他下二〕

ひきつづき慰める。慰めつづける。万葉集11「かくしつつ―・めて」

あり‐なし【有り無し】

①有るか無いか。存否。浜松中納言物語3「世に―を知らるる方なく過し侍りぬるを」

②有るか無いかわからないほど、きわめてかすかなさま。千載和歌集雑「をやま田の庵にたく火の―にたつ煙もや雲となるらむ」

⇒ありなし‐の‐ひ【有無の日】

ありなし‐の‐ひ【有無の日】

陰暦5月25日の称。村上天皇の忌日に当たり、急な事件のほかは政治を行わなかったからいう。

⇒あり‐なし【有り無し】

あり‐な・む【有り否む】

〔他四〕

(アリイナムの約か)否定しつづける。一説に、「在り並なむ」と解し、連れ添う意。万葉集13「―・み得ずぞ言はえにし我が身」

あり‐なら・う【在り習ふ】‥ナラフ

〔自四〕

ならわしになる。馴れてくる。宇津保物語国譲上「かくて―・ひてものいひなくてあらむ」

あり‐な・る【在り馴る】

〔自下二〕

馴れ親しんでいる。なじむ。栄華物語御賀「―・れし契も絶えで」

ありなれ‐がわ【阿利那礼河】‥ガハ

日本書紀に見える河の名。古くは鴨緑江を指すと解されたが、新羅の国都慶州付近の北川、古名閼川ありなるとする説が有力。

あり‐に【在り荷】

現に手元にある品物(荷物)。在庫品。

あり‐にく・し【在り悪し】

〔形ク〕

生きているのがつらい。住みにくい。栄華物語初花「いかにか世を―・く憂きものになむおぼし乱れければにや」↔ありよし

ありね‐よし【在根良し】

〔枕〕

「つしま(対馬)」にかかる。

⇒ありどおし【蟻通】

あり‐どころ【在り所】

物のある所。人のいる所。ありか。

あり‐と‐し‐ある【有りとし有る】

(シは強めの助詞)

⇒ありとある

あり‐なぐさ・む【在り慰む】

〔他下二〕

ひきつづき慰める。慰めつづける。万葉集11「かくしつつ―・めて」

あり‐なし【有り無し】

①有るか無いか。存否。浜松中納言物語3「世に―を知らるる方なく過し侍りぬるを」

②有るか無いかわからないほど、きわめてかすかなさま。千載和歌集雑「をやま田の庵にたく火の―にたつ煙もや雲となるらむ」

⇒ありなし‐の‐ひ【有無の日】

ありなし‐の‐ひ【有無の日】

陰暦5月25日の称。村上天皇の忌日に当たり、急な事件のほかは政治を行わなかったからいう。

⇒あり‐なし【有り無し】

あり‐な・む【有り否む】

〔他四〕

(アリイナムの約か)否定しつづける。一説に、「在り並なむ」と解し、連れ添う意。万葉集13「―・み得ずぞ言はえにし我が身」

あり‐なら・う【在り習ふ】‥ナラフ

〔自四〕

ならわしになる。馴れてくる。宇津保物語国譲上「かくて―・ひてものいひなくてあらむ」

あり‐な・る【在り馴る】

〔自下二〕

馴れ親しんでいる。なじむ。栄華物語御賀「―・れし契も絶えで」

ありなれ‐がわ【阿利那礼河】‥ガハ

日本書紀に見える河の名。古くは鴨緑江を指すと解されたが、新羅の国都慶州付近の北川、古名閼川ありなるとする説が有力。

あり‐に【在り荷】

現に手元にある品物(荷物)。在庫品。

あり‐にく・し【在り悪し】

〔形ク〕

生きているのがつらい。住みにくい。栄華物語初花「いかにか世を―・く憂きものになむおぼし乱れければにや」↔ありよし

ありね‐よし【在根良し】

〔枕〕

「つしま(対馬)」にかかる。

あり‐おとし【蟻落し】🔗⭐🔉

あり‐おとし【蟻落し】

木材の端に蟻枘ありほぞをつくり、他の木の上からはめ込んで仕組むこと。→蟻掛ありかけ

あり‐かべ【蟻壁】🔗⭐🔉

あり‐かべ【蟻壁】

天井と蟻壁長押なげしとの間の壁。

⇒ありかべ‐なげし【蟻壁長押】

ありかべ‐なげし【蟻壁長押】🔗⭐🔉

ありかべ‐なげし【蟻壁長押】

蟻壁の下、すなわち天井回縁まわりぶちと内法うちのり長押との間にある長押。

⇒あり‐かべ【蟻壁】

あり‐くい【蟻食・食蟻獣】‥クヒ🔗⭐🔉

あり‐くい【蟻食・食蟻獣】‥クヒ

アリクイ目(貧歯類)アリクイ科の哺乳類の総称。歯をもたず、前足の強い爪で蟻の巣を壊し、細長い舌を出して舐め取る。オオアリクイ・コアリクイ・ヒメアリクイの3属4種。いずれも中南米産。

オオアリクイ

提供:東京動物園協会

あり‐ぐも【蟻蜘蛛】🔗⭐🔉

あり‐ぐも【蟻蜘蛛】

ハエトリグモ科のクモ。体長約9ミリメートル。赤褐色または黒色で、形はアリに酷似する。網を張らず、樹上を歩きまわって昆虫を捕食する。本州以南に分布。近縁種にヤサアリグモなどがある。

あり‐さき【蟻先・衽先】🔗⭐🔉

あり‐さき【蟻先・衽先】

(アマリサキの約という)袍ほうや直衣のうしの裾の襴らんの両側へ張り出した部分。→縫腋ほうえきの袍(図)

あり‐さし【蟻差】🔗⭐🔉

あり‐さし【蟻差】

板のそりを防ぐために、木目と直角に鳩尾形の溝をほって、細い木(蟻桟)をはめること。

あり‐ざん【蟻桟】🔗⭐🔉

あり‐ざん【蟻桟】

(アリサンとも)(→)吸付すいつき桟に同じ。

あり‐じごく【蟻地獄】‥ヂ‥🔗⭐🔉

あり‐じごく【蟻地獄】‥ヂ‥

①ウスバカゲロウの幼虫。体長約1センチメートル、土灰色で細いとげがあり、泥をかぶっている。縁の下などの乾いた土砂にすりばち状の穴を掘って隠れ、すべり落ちたアリなどの小動物をやっとこ状の大顎で捕食。あとびさり。あとしざり。すりばちむし。〈[季]夏〉

アリジゴク

撮影:海野和男

アリジゴクの穴

撮影:海野和男

アリジゴクの穴

撮影:海野和男

②1の作る、すりばち状の穴。容易に抜け出せない苦しい状況。

②1の作る、すりばち状の穴。容易に抜け出せない苦しい状況。

アリジゴクの穴

撮影:海野和男

アリジゴクの穴

撮影:海野和男

②1の作る、すりばち状の穴。容易に抜け出せない苦しい状況。

②1の作る、すりばち状の穴。容易に抜け出せない苦しい状況。

あり‐しょくぶつ【蟻植物】🔗⭐🔉

あり‐しょくぶつ【蟻植物】

アリと共生する植物。アリは生息する植物から食物を得、害虫の侵入を防ぐ。熱帯のアリアカシア・アリノストリデの類。

あり‐すい【蟻吸】‥スヒ🔗⭐🔉

あり‐すい【蟻吸】‥スヒ

キツツキ目キツツキ科アリスイ亜科の鳥。スズメ大で褐色、黒斑がある。北海道や東北地方北部で繁殖し、冬鳥として本州以南に渡る。蟻を捕食するところからの名。

アリスイ

撮影:小宮輝之

あり‐たけ【蟻茸】🔗⭐🔉

あり‐たけ【蟻茸】

子嚢菌類に属する菌。アリをたおし、死体上に小さなきのこを作る。いわゆる冬虫夏草とうちゅうかそうの一つ。

あり‐づか【蟻塚・垤】🔗⭐🔉

あり‐づか【蟻塚・垤】

アリが地中に巣を作るために地表に持ち出した土砂でできた山。また、土や落葉を塚のように積み上げて作ったアリ・シロアリの巣。蟻の塔。蟻封。丘垤きゅうてつ。蟻垤ぎてつ。ぎちょう。

⇒ありづか‐むし【蟻塚虫】

ありづか‐むし【蟻塚虫】🔗⭐🔉

ありづか‐むし【蟻塚虫】

アリヅカムシ科の甲虫の総称。体長1.5〜3ミリメートル。褐色で、種類によりアリの巣や朽木の中などにすむ。

アリヅカムシ

撮影:海野和男

⇒あり‐づか【蟻塚・垤】

⇒あり‐づか【蟻塚・垤】

⇒あり‐づか【蟻塚・垤】

⇒あり‐づか【蟻塚・垤】

あり‐つぎ【蟻継】🔗⭐🔉

あり‐つぎ【蟻継】

蟻枘ありほぞの方式で木材をつぐこと。

蟻継

あり‐つり【蟻吊】🔗⭐🔉

あり‐つり【蟻吊】

吊木の先を蟻枘ありほぞにして天井竿縁さおぶちなどを吊る法。

あり‐どおし【蟻通し・虎刺】‥ドホシ🔗⭐🔉

あり‐どおし【蟻通し・虎刺】‥ドホシ

アカネ科の常緑小低木。山地樹陰に自生。高さ約60センチメートル。葉腋に鋭い長いとげがある。初夏、白色筒形の花を開く。核果は赤熟。

ありどおし

ありどおし【蟻通】‥ドホシ🔗⭐🔉

ありどおし【蟻通】‥ドホシ

能。世阿弥作。蟻通明神の怒りに触れた紀貫之が、歌を詠んで神を鎮める。

⇒ありどおし‐みょうじん【蟻通明神】

ありどおし‐みょうじん【蟻通明神】‥ドホシミヤウ‥🔗⭐🔉

ありどおし‐みょうじん【蟻通明神】‥ドホシミヤウ‥

大阪府泉佐野市長滝(蟻通の地)にある元郷社、蟻通神社。枕草子・古事談などに見える。祭神は大名持命。

蟻通明神

撮影:的場 啓

⇒ありどおし【蟻通】

⇒ありどおし【蟻通】

⇒ありどおし【蟻通】

⇒ありどおし【蟻通】

○蟻の穴から堤も崩れるありのあなからつつみもくずれる🔗⭐🔉

○蟻の穴から堤も崩れるありのあなからつつみもくずれる

[韓非子喩老]堅固な堤防も蟻のあけた小さな穴がもとで崩れるように、ごくわずかな手ぬかりから取り返しのつかぬ大事に至るたとえ。千丈の堤も蟻穴ぎけつより崩る。

⇒あり【蟻】

○蟻の甘きにつくが如しありのあまきにつくがごとし🔗⭐🔉

○蟻の甘きにつくが如しありのあまきにつくがごとし

人が利益のある方に赴くことにいう。

⇒あり【蟻】

○蟻の思いも天に届くありのおもいもてんにとどく🔗⭐🔉

○蟻の思いも天に届くありのおもいもてんにとどく

力の弱い者も一心不乱に願えば望みを達せられる。

⇒あり【蟻】

あり‐の‐くだり【有りの件】

前にあった事柄。宇治拾遺物語10「―の事を申してけり」

○蟻の熊野参りありのくまのまいり🔗⭐🔉

○蟻の熊野参りありのくまのまいり

人が列をなして群集することのたとえ。日葡辞書「アリノクマノマイリホドツヅイタヨ」

⇒あり【蟻】

あり‐の‐ことごと【在りの悉】

ありたけ。残らず。万葉集5「布肩ぎぬ―着そへども」

あり‐の‐すさび【在りの遊び】

あるにまかせて、特に気にせずにいること。生きているのに慣れて、なおざりにすること。「ありのすさみ」とも。古今和歌集六帖5「ある時は―に語らはで恋しきものと別れてぞ知る」

あり‐の‐とう【蟻の塔】‥タフ

(→)蟻塚ありづかに同じ。〈[季]夏〉。浄瑠璃、双生隅田川「―を組む如く」

⇒ありのとう‐ぐさ【蟻の塔草】

ありのとう‐ぐさ【蟻の塔草】‥タフ‥

アリノトウグサ科の多年草。山地に自生。茎は細く地を這い、葉は卵円形で鋸歯がある。秋、花茎を出し、茎頂に黄褐色の小花をつける。ノミトリグサ。小二仙草。

⇒あり‐の‐とう【蟻の塔】

あり‐の‐とわたり【蟻の門渡り】

①蟻が一筋の縦列をなして行くこと。また、そうしてやっと通れるほどの狭い道。〈[季]夏〉

②(→)会陰えいん。

③長野県戸隠山中の奇勝。屏風状の急崖からなる難所。

あり‐の‐とう【蟻の塔】‥タフ🔗⭐🔉

あり‐の‐とう【蟻の塔】‥タフ

(→)蟻塚ありづかに同じ。〈[季]夏〉。浄瑠璃、双生隅田川「―を組む如く」

⇒ありのとう‐ぐさ【蟻の塔草】

ありのとう‐ぐさ【蟻の塔草】‥タフ‥🔗⭐🔉

ありのとう‐ぐさ【蟻の塔草】‥タフ‥

アリノトウグサ科の多年草。山地に自生。茎は細く地を這い、葉は卵円形で鋸歯がある。秋、花茎を出し、茎頂に黄褐色の小花をつける。ノミトリグサ。小二仙草。

⇒あり‐の‐とう【蟻の塔】

○蟻の這い出る隙もないありのはいでるすきもない🔗⭐🔉

○蟻の這い出る隙もないありのはいでるすきもない

少しの隙間もなく、警固の厳重なことにいう。

⇒あり【蟻】

あり‐の‐ひふき

キキョウ(桔梗)の古名。〈本草和名〉

あり‐の‐まがい【有りの紛ひ】‥マガヒ

各種のものが入り乱れているさま。允恭紀「麋鹿おおしか、猨さる、猪い、―に山谷に盈みてり」

あり‐の‐まにまに【有りの随に】

実際あるとおりに。ありのままに。後拾遺和歌集旅「こととはば―都鳥都のことをわれにきかせよ」

あり‐の‐まま【有りの儘】

あるとおり。事実のまま。あるがまま。ありてい。「―を言う」「―の自分を見てもらう」

あり‐の‐み【有の実】

(「梨なし」が「無し」に通ずるのを忌んでいう)

①梨の実。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉

②(「鹿梨」と書く)ヤマナシの異名。

アリバイ【alibi】

(もとラテン語で「他の所に」の意)

①犯罪が行われた時、被疑者・被告人がその現場以外の場所にいたという事実、またはその証明。現場不在証明。

②口実。言い訳。「体制の欠陥を隠す―作り」

あり‐ばしょ【在場所】

人や物が存在する所。ありか。

あり‐は・つ【在り果つ】

〔自下二〕

①最後まで生き通す。天寿を全うする。古今和歌集雑「―・てぬ命待つまの」

②いつまでも同じ状態でいる。源氏物語藤袴「心清くも―・つべきに」

アリ‐ババ【Ali Baba】

アラビアン‐ナイトの一編「アリババと40人の盗賊」の主人公。

ありはら【在原】

⇒ありわら

あり・ふ【在り経】

〔自下二〕

生きながらえて年月を経過する。源氏物語東屋「心にかなはぬ世には―・ふまじきものにこそありけれ」

あり‐ふ・れる【有り触れる】

〔自下一〕[文]ありふ・る(下二)

どこにでもある。珍しくない。好色五人女2「かぢの葉に―・れたる歌をあそばし祭り給へば」。「―・れた品」

あり‐べかかり

(有ルベキ懸カリの転)型通り。通り一ぺん。ありべいがかり。浮世草子、今様二十四孝「人の親を養ふこと―にて、さのみ孝行とはいひ難し」

あり‐ほぞ【蟻枘】

鳩尾形に先の広がった枘。→枘(図)

ありま【有馬】

兵庫県南東部の旧郡名、また神戸市北区、六甲山地の北西麓にある温泉地。

⇒ありま‐おんせん【有馬温泉】

⇒ありま‐すげ【有馬菅】

⇒ありま‐そう【有馬草】

⇒ありま‐ふで【有馬筆】

⇒ありま‐やま【有馬山・有間山】

ありま【有馬】

姓氏の一つ。

①肥前の豪族。のち越前丸岡城主。

②筑後久留米藩主。赤松氏の一族で、摂津有馬郡守護から出る。

⇒ありま‐きねん【有馬記念】

⇒ありま‐はるのぶ【有馬晴信】

⇒ありま‐りゅう【有馬流】

あり‐まい【在米】

現に手元にある米。現米。

ありま‐おんせん【有馬温泉】‥ヲン‥

有馬の湯。古代から名湯として知られた。泉質は含鉄泉。

有馬温泉

撮影:的場 啓

⇒ありま【有馬】

あり‐まき【蟻巻・蚜虫】

(→)アブラムシ1の別称。〈[季]夏〉

ありま‐きねん【有馬記念】

競馬で、重賞レースの一つ。サラブレッド3歳馬以上。ファン投票と推薦委員会とで出走馬を決め、年末に行われる。距離は2500メートル。1956年中山グランプリとして発足。翌年から発案者の有馬頼寧よりやす(1884〜1957)に因んで現名。

⇒ありま【有馬】

ありまさ【在方】

占者うらないしゃの異称。応永(1394〜1428)の頃の占いの名人加茂在方の名から出たという。(俚言集覧)

ありま‐すげ【有馬菅】

有馬に産する菅。歌では、多く「あり」を言い出すための序詞に用いる。万葉集12「皆人の笠に縫ふてふ―ありて後にも逢はむとそ思ふ」

⇒ありま【有馬】

ありま‐そう【有馬草】‥サウ

キンラン(金蘭)の別称。

⇒ありま【有馬】

あり‐ま・つ【在り待つ】

〔他四〕

そのまま待ちつづける。万葉集19「梅の花栄えて―・て」

ありまつ‐しぼり【有松絞り】

愛知県の有松・鳴海なるみ付近一帯で産する絞り染。江戸時代尾張徳川家の奨励庇護によって発達した。木綿物が多く、絞りの種類が多い。なるみしぼり。

ありま‐の‐みこ【有間皇子】

孝徳天皇の皇子。斉明天皇の時、謀反を企てたという名目で紀伊の藤白坂で処刑。万葉集にその時の哀感にみちた作2首収載。(640〜658)

ありま‐はるのぶ【有馬晴信】

安土桃山時代のキリシタン大名。肥前日野江城主。天正遣欧使節を派遣。マードレ‐デ‐デウス号を焼打ちにしたが、のち岡本大八事件により流罪、斬首された。(1567〜1612)

⇒ありま【有馬】

ありま‐ふで【有馬筆】

有馬名産の筆。赤・青・白などの絹糸で軸を飾る。また、筆を立てると、軸端から人形が出るようにしたもの(人形筆)もある。

⇒ありま【有馬】

ありま‐やま【有馬山・有間山】

有馬温泉付近の山々の総称。(歌枕)

⇒ありま【有馬】

ありま‐りゅう【有馬流】‥リウ

室町末期の有馬大和守乾信の始めたという剣術の流派。

⇒ありま【有馬】

あり‐めぐ・る【在り回る】

〔自四〕

あちこち回りつづける。また、生きながらえる。万葉集20「大君の命みことのまにまますらをの心を持ちて―・り」。栄華物語初花「世に片時―・らせじ」

ありもどき‐ぞうむし【擬蟻象虫】‥ザウ‥

ミツギリゾウムシ科の甲虫。体長約7ミリメートル。体形はややアリに似る。上翅は青藍色、胸や肢は赤褐色で、強い光沢がある。サツマイモの害虫として著名で、幼虫はその根を食べて育つ。

あり‐もの【有り物】

ありあわせの品物。

あり‐もんじ【有文字】

紋所の名。「有」の字だけを書いたものと、亀甲枠の中に入れたものと2種ある。

ありゃ

〔感〕

①驚いた時に発する声。あら。あれ。

②勢いをつける時の掛け声。

⇒ありゃ‐ありゃ

ありゃ‐ありゃ

〔感〕

「ありゃ」の畳語。あらあら。あれあれ。

⇒ありゃ

ありゃ‐こりゃ

あべこべ。洒落本、角鶏卵「是じやア―だ」

あ‐りゅう【亜流】‥リウ

(「流れを亜つぐ」意)

①同じ流派を継ぐ人。同類。

②第一流の人に追随し、ただそれを真似するだけで独創性がなく、劣っていること。また、その人。エピゴーネン。

あ‐りゅうさん【亜硫酸】‥リウ‥

二酸化硫黄を水に溶かしたもの。分子式H2SO3 水溶液としてのみ存在。

⇒ありゅうさん‐えん【亜硫酸塩】

⇒ありゅうさん‐ガス【亜硫酸ガス】

⇒ありゅうさん‐ナトリウム【亜硫酸ナトリウム】

⇒ありゅうさん‐パルプ【亜硫酸パルプ】

ありゅうさん‐えん【亜硫酸塩】‥リウ‥

亜硫酸の塩類。金属の水酸化物または炭酸塩の溶液に二酸化硫黄を通すか、また、アルカリ金属の亜硫酸塩との複分解によって得られる。

⇒あ‐りゅうさん【亜硫酸】

ありゅうさん‐ガス【亜硫酸ガス】‥リウ‥

二酸化硫黄の気体の通称。

⇒あ‐りゅうさん【亜硫酸】

ありゅうさん‐ナトリウム【亜硫酸ナトリウム】‥リウ‥

化学式Na2SO3 強い還元剤。セ氏37度以下で無色の結晶(七水和物)。食品の漂白剤・写真現像定着助剤などに用いる。亜硫酸ソーダ。

⇒あ‐りゅうさん【亜硫酸】

ありゅうさん‐パルプ【亜硫酸パルプ】‥リウ‥

木材パルプの一種。チップ1㋑を、硫酸塩と硫酸水素塩の混合溶液中で煮て、不純物を除いて作ったパルプ。上・中質紙、人絹、セロファンの原料。サルファイト‐パルプ。

⇒あ‐りゅうさん【亜硫酸】

アリューシャン【Aleutian】

(「アレウト族の」の意)アリューシャン列島の略。

⇒アリューシャン‐かいこう【アリューシャン海溝】

⇒アリューシャン‐ていきあつ【アリューシャン低気圧】

⇒アリューシャン‐れっとう【アリューシャン列島】

アリューシャン‐かいこう【アリューシャン海溝】

太平洋北部のアリューシャン列島南側にある海溝。アラスカ湾南部からカムチャツカ半島東岸付近に至り、全長約3700キロメートル、最大深度7679メートル。

⇒アリューシャン【Aleutian】

アリューシャン‐ていきあつ【アリューシャン低気圧】

冬季の天気図を平均したとき、北太平洋北部に現れる低圧部。温帯低気圧の存在する頻度が多いので、平均すると低圧部になる。

⇒アリューシャン【Aleutian】

アリューシャン‐れっとう【アリューシャン列島】‥タウ

アメリカ合衆国アラスカ州に属する列島。アラスカ半島とロシア領コマンドル諸島との間に弧状に連なる。アッツ島・キスカ島などを含み、中心はウナラスカ島のダッチ‐ハーバー。アレウト列島。

⇒アリューシャン【Aleutian】

あり‐よう【有り様】‥ヤウ

①ありさま。ようす。土佐日記「海の―も見えず」

②なりゆき。蜻蛉日記下「すべて―にしたがはん」

③ほんとうのこと。ありのまま。好色五人女2「―に申せど、これをさらに合点せず」

④あるべきわけ。

⇒ありよう‐は【有り様は】

ありよう‐は【有り様は】‥ヤウ‥

〔接続〕

実は。ほんとうは。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「―、私もちよつと銀のいる事があるによつての」

⇒あり‐よう【有り様】

ありよし【有吉】

姓氏の一つ。

⇒ありよし‐さわこ【有吉佐和子】

あり‐よ・し【在り好し】

〔形ク〕

生きているのが快い。住みよい。万葉集6「―・しとわれは思へど」↔ありにくし

ありよし‐さわこ【有吉佐和子】

小説家。和歌山県生れ。東京女子大短大卒。因襲にとらわれた女性や現代の社会問題を描き、広く問題を提起。作「紀ノ川」「恍惚の人」「複合汚染」など。(1931〜1984)

有吉佐和子

撮影:田沼武能

⇒ありま【有馬】

あり‐まき【蟻巻・蚜虫】

(→)アブラムシ1の別称。〈[季]夏〉

ありま‐きねん【有馬記念】

競馬で、重賞レースの一つ。サラブレッド3歳馬以上。ファン投票と推薦委員会とで出走馬を決め、年末に行われる。距離は2500メートル。1956年中山グランプリとして発足。翌年から発案者の有馬頼寧よりやす(1884〜1957)に因んで現名。

⇒ありま【有馬】

ありまさ【在方】

占者うらないしゃの異称。応永(1394〜1428)の頃の占いの名人加茂在方の名から出たという。(俚言集覧)

ありま‐すげ【有馬菅】

有馬に産する菅。歌では、多く「あり」を言い出すための序詞に用いる。万葉集12「皆人の笠に縫ふてふ―ありて後にも逢はむとそ思ふ」

⇒ありま【有馬】

ありま‐そう【有馬草】‥サウ

キンラン(金蘭)の別称。

⇒ありま【有馬】

あり‐ま・つ【在り待つ】

〔他四〕

そのまま待ちつづける。万葉集19「梅の花栄えて―・て」

ありまつ‐しぼり【有松絞り】

愛知県の有松・鳴海なるみ付近一帯で産する絞り染。江戸時代尾張徳川家の奨励庇護によって発達した。木綿物が多く、絞りの種類が多い。なるみしぼり。

ありま‐の‐みこ【有間皇子】

孝徳天皇の皇子。斉明天皇の時、謀反を企てたという名目で紀伊の藤白坂で処刑。万葉集にその時の哀感にみちた作2首収載。(640〜658)

ありま‐はるのぶ【有馬晴信】

安土桃山時代のキリシタン大名。肥前日野江城主。天正遣欧使節を派遣。マードレ‐デ‐デウス号を焼打ちにしたが、のち岡本大八事件により流罪、斬首された。(1567〜1612)

⇒ありま【有馬】

ありま‐ふで【有馬筆】

有馬名産の筆。赤・青・白などの絹糸で軸を飾る。また、筆を立てると、軸端から人形が出るようにしたもの(人形筆)もある。

⇒ありま【有馬】

ありま‐やま【有馬山・有間山】

有馬温泉付近の山々の総称。(歌枕)

⇒ありま【有馬】

ありま‐りゅう【有馬流】‥リウ

室町末期の有馬大和守乾信の始めたという剣術の流派。

⇒ありま【有馬】

あり‐めぐ・る【在り回る】

〔自四〕

あちこち回りつづける。また、生きながらえる。万葉集20「大君の命みことのまにまますらをの心を持ちて―・り」。栄華物語初花「世に片時―・らせじ」

ありもどき‐ぞうむし【擬蟻象虫】‥ザウ‥

ミツギリゾウムシ科の甲虫。体長約7ミリメートル。体形はややアリに似る。上翅は青藍色、胸や肢は赤褐色で、強い光沢がある。サツマイモの害虫として著名で、幼虫はその根を食べて育つ。

あり‐もの【有り物】

ありあわせの品物。

あり‐もんじ【有文字】

紋所の名。「有」の字だけを書いたものと、亀甲枠の中に入れたものと2種ある。

ありゃ

〔感〕

①驚いた時に発する声。あら。あれ。

②勢いをつける時の掛け声。

⇒ありゃ‐ありゃ

ありゃ‐ありゃ

〔感〕

「ありゃ」の畳語。あらあら。あれあれ。

⇒ありゃ

ありゃ‐こりゃ

あべこべ。洒落本、角鶏卵「是じやア―だ」

あ‐りゅう【亜流】‥リウ

(「流れを亜つぐ」意)

①同じ流派を継ぐ人。同類。

②第一流の人に追随し、ただそれを真似するだけで独創性がなく、劣っていること。また、その人。エピゴーネン。

あ‐りゅうさん【亜硫酸】‥リウ‥

二酸化硫黄を水に溶かしたもの。分子式H2SO3 水溶液としてのみ存在。

⇒ありゅうさん‐えん【亜硫酸塩】

⇒ありゅうさん‐ガス【亜硫酸ガス】

⇒ありゅうさん‐ナトリウム【亜硫酸ナトリウム】

⇒ありゅうさん‐パルプ【亜硫酸パルプ】

ありゅうさん‐えん【亜硫酸塩】‥リウ‥

亜硫酸の塩類。金属の水酸化物または炭酸塩の溶液に二酸化硫黄を通すか、また、アルカリ金属の亜硫酸塩との複分解によって得られる。

⇒あ‐りゅうさん【亜硫酸】

ありゅうさん‐ガス【亜硫酸ガス】‥リウ‥

二酸化硫黄の気体の通称。

⇒あ‐りゅうさん【亜硫酸】

ありゅうさん‐ナトリウム【亜硫酸ナトリウム】‥リウ‥

化学式Na2SO3 強い還元剤。セ氏37度以下で無色の結晶(七水和物)。食品の漂白剤・写真現像定着助剤などに用いる。亜硫酸ソーダ。

⇒あ‐りゅうさん【亜硫酸】

ありゅうさん‐パルプ【亜硫酸パルプ】‥リウ‥

木材パルプの一種。チップ1㋑を、硫酸塩と硫酸水素塩の混合溶液中で煮て、不純物を除いて作ったパルプ。上・中質紙、人絹、セロファンの原料。サルファイト‐パルプ。

⇒あ‐りゅうさん【亜硫酸】

アリューシャン【Aleutian】

(「アレウト族の」の意)アリューシャン列島の略。

⇒アリューシャン‐かいこう【アリューシャン海溝】

⇒アリューシャン‐ていきあつ【アリューシャン低気圧】

⇒アリューシャン‐れっとう【アリューシャン列島】

アリューシャン‐かいこう【アリューシャン海溝】

太平洋北部のアリューシャン列島南側にある海溝。アラスカ湾南部からカムチャツカ半島東岸付近に至り、全長約3700キロメートル、最大深度7679メートル。

⇒アリューシャン【Aleutian】

アリューシャン‐ていきあつ【アリューシャン低気圧】

冬季の天気図を平均したとき、北太平洋北部に現れる低圧部。温帯低気圧の存在する頻度が多いので、平均すると低圧部になる。

⇒アリューシャン【Aleutian】

アリューシャン‐れっとう【アリューシャン列島】‥タウ

アメリカ合衆国アラスカ州に属する列島。アラスカ半島とロシア領コマンドル諸島との間に弧状に連なる。アッツ島・キスカ島などを含み、中心はウナラスカ島のダッチ‐ハーバー。アレウト列島。

⇒アリューシャン【Aleutian】

あり‐よう【有り様】‥ヤウ

①ありさま。ようす。土佐日記「海の―も見えず」

②なりゆき。蜻蛉日記下「すべて―にしたがはん」

③ほんとうのこと。ありのまま。好色五人女2「―に申せど、これをさらに合点せず」

④あるべきわけ。

⇒ありよう‐は【有り様は】

ありよう‐は【有り様は】‥ヤウ‥

〔接続〕

実は。ほんとうは。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「―、私もちよつと銀のいる事があるによつての」

⇒あり‐よう【有り様】

ありよし【有吉】

姓氏の一つ。

⇒ありよし‐さわこ【有吉佐和子】

あり‐よ・し【在り好し】

〔形ク〕

生きているのが快い。住みよい。万葉集6「―・しとわれは思へど」↔ありにくし

ありよし‐さわこ【有吉佐和子】

小説家。和歌山県生れ。東京女子大短大卒。因襲にとらわれた女性や現代の社会問題を描き、広く問題を提起。作「紀ノ川」「恍惚の人」「複合汚染」など。(1931〜1984)

有吉佐和子

撮影:田沼武能

⇒ありよし【有吉】

アリラン【Arirang】

朝鮮の民謡。「アリラン、アリラン、アラリヨ」などの句を含むもので、各地に多くの種類がある。アリランは一説に伝説上の峠の名という。昭和初年以来日本でも流行。

アリル‐アルコール【allyl alcohol】

刺激臭をもつ無色の液体。分子式CH2=CHCH2OH にんにく油に含まれる。グリセリンを蓚酸しゅうさんとともに熱すると得られる。合成樹脂・香料などの製造中間体。

あり‐わずら・う【在り煩ふ】‥ワヅラフ

〔自四〕

生きているのを苦しく思う。栄華物語初花「世に―・ひ」

あり‐わた・る【在り渡る】

〔自四〕

ずっとそのままの状態で年月を経る。万葉集11「生きてもわれは―・るかも」

あり‐わ・ぶ【在り侘ぶ】

〔自上二〕

(生きて)いるのをつらく思う。伊勢物語「京に―・びてあづまに行きけるに」

ありわら【在原】‥ハラ

姓氏の一つ。平城天皇の皇子阿保親王の王子に賜った姓。

⇒ありわら‐でら【在原寺】

⇒ありわら‐の‐しげはる【在原滋春】

⇒ありわら‐の‐なりひら【在原業平】

⇒ありわら‐の‐ゆきひら【在原行平】

ありわら‐でら【在原寺】‥ハラ‥

「石上寺いそのかみでら」参照。

⇒ありわら【在原】

ありわら‐の‐しげはる【在原滋春】‥ハラ‥

平安前期の歌人。在原業平の次男。世に在次君という。一説に「大和物語」の作者と伝える。生没年未詳。

⇒ありわら【在原】

ありわら‐の‐なりひら【在原業平】‥ハラ‥

平安初期の歌人。六歌仙・三十六歌仙の一人。阿保親王の第5子。世に在五中将・在中将という。「伊勢物語」の主人公と混同され、伝説化して、容姿端麗、放縦不羈、情熱的な和歌の名手、色好みの典型的美男とされ、能楽や歌舞伎・浄瑠璃の題材ともなる。(825〜880)

⇒ありわら【在原】

ありわら‐の‐ゆきひら【在原行平】‥ハラ‥

平安初期の歌人。阿保親王の第2子。業平の兄。大宰権帥として治績。中納言民部卿。奨学院を建てた。須磨に隠棲したことは、能楽「松風」をはじめ浄瑠璃・歌舞伎の題材となる。(818〜893)

⇒ありわら【在原】

あ‐りんさん【亜燐酸】

(→)ホスホン酸の俗称。

あり‐んす

(アリマスの転)「あり」の丁寧な言い方。江戸新吉原の遊女が用いた里言葉。

⇒ありんす‐こく【ありんす国】

ありんす‐こく【ありんす国】

新吉原の異称。

⇒あり‐んす

アル【二】

中国語の二に。

あ・る【生る】

〔自下二〕

(神聖なものの出現に使われる)この世に出現する。現れる。転じて、生まれる。古事記中「その御子は―・れましつ」

あ・る【有る・在る】

〔自五〕[文]あ・り(ラ変)

(ものごとの存在が認識される。もともとは、人・動物も含めてその存在を表したが、現代語では、動きを意識しないものの存在に用い、動きを意識しての「いる」と使い分ける。人でも、存在だけをいう時には「多くの賛成者がある」のように「ある」ともいう。↔無い)

①そこに存在する。古事記上「賢し女を―・りと聞かして」。万葉集20「陸奥の小田なる山に黄金―・りと」。土佐日記「―・る人々もえ堪へず」。「彼に責任が―・る」「本がたくさん―・る」「二人の子が―・る」「今は病床に―・る」

②この世に存在する。生きている。竹取物語「翁の―・らむ限りはかうてもいますかりなむかし」。徒然草「このころ―・る人の文」。「―・りし日の面影」

③住む。暮らす。万葉集18「天ざかる鄙に一日も―・るべくもあれや」。伊勢物語「伊勢の国に率いていきて―・らむ」

④目立つ存在として認識される。きわだつ。すぐれている。源氏物語若紫「御供に声―・る人して歌はせ給ふ」

⑤(「世に―・り」の形で)多くの人に存在を知られる。栄える。時めく。宇津保物語藤原君「ただ今世に―・る上達部、御子たち」

⑥実際に起こる。源氏物語蜻蛉「しのびたる事とても、御心より起りて、―・りしことならず」。徒然草「―・るにも過ぎて人はものを言ひなすに」。「2度―・ることは3度―・る」「閏年は4年に1度―・る」

⑦(…を)持っている。万葉集1「雲だにも情こころ―・らなも」。万葉集15「命―・らば逢ふこともあらむ」。「金の―・る人」「痛みの―・る傷口」「出発まで3日―・る」

⑧それによってきまる。「成否は君の努力いかんに―・る」

⑨(引用の助詞「と」を受け、「言う」「書く」の間接的表現。多くは敬意がこもる)言われる。書かれている。古今和歌集夏「郭公まつ歌よめと―・りければ、よめる」。枕草子184「あけて見れば、…御けしきはと―・るに」

⑩(動詞の連用形、漢語、尊敬の意を含んだ名詞を受けて、その動作をした人を示さない言い方で、敬意を表す)…なさる。源氏物語桐壺「内裏より御使―・り」。蒙求抄7「代々公になりたいと思ひ―・るか」。平家物語9「沙汰―・って誅せられけるとぞ」。「お楽しみ―・れ」「御照覧―・れ」

⑪時間がたつ。時を経る。伊勢物語「昔物言ひける女に年ごろ―・りて」

⑫(断定の助動詞「なり」「たり」「だ」の連用形「に」「と」「で」を受けて)指定を表す。景行紀「一つ松人に―・りせば衣着せましを」。万葉集3「なかなかに人と―・らずは酒壺になりにてしかも」。「人は自由で―・る」

⑬(動詞に助詞「て」「つつ」の付いた形を受けて)動作・作用の、結果の存続または進行継続の状態を表す。万葉集15「旅なれば思ひ絶えても―・りつれど」。万葉集8「かくのみや恋ひつつ―・らむ」。「壁に掛けて―・る額縁」「窓があけて―・る」

⑭(形容詞やいわゆる形容動詞の連用形または指示副詞などを受けて)状態の存在または存続を表す。間に係助詞の入ることが多く、打消の語が下に続くことが多い。伊勢物語「人しげくも―・らねど」

⑮(助詞「て」を受けて)そのままでいる。それですましている。後撰和歌集恋「なき名ぞと人には言ひて―・りぬべし」

◇「有」は物事がある状態を保ったり物を所有したりする意味で使われ、「在」は物の存在を特に示す場合に使われる。

⇒有る時は蟻が有り、無い時は梨も無し

あ・る【荒る】

〔自下二〕

⇒あれる(下一)

あ・る【離る・散る】

〔自下二〕

(アラ(粗)の動詞形)

①別れる。散り散りになる。竹取物語「―・れて寄りまうで来ず」

②遠のく。疎くなる。古事記下「其しが―・ればうら恋しけむ」

ある【或る】

〔連体〕

(漢字「有」「或」をアリの連体形アルと訓読したところから生じた語)どれと具体的には示さず、そういうものの存在だけをにおわせて物事に言及する時に使う語。然さる。某。神代紀上「一書曰あるふみにいわく」。古今和歌集恋「―女の業平朝臣を所定めず歩きすと思ひて」。日葡辞書「アルヒト、アルケダモノ」。「―程度」

あるい‐は【或いは】

(動詞アリの連体形に名詞をつくる接尾語イと助詞ハの付いた語。歴史的仮名遣でアルヒハと書くのは後世の慣用)

[一]ある人は。ある場合は。地蔵十輪経元慶点「有アルイハ…勝すぐれたる総持と安忍と静慮とを得え」。宇津保物語蔵開下「妻子めこひきゐて―下屋に曹司しつつあり」

[二]〔副・接続〕

①(「あるいは…あるいは…」の形で、同種の事柄の多様であることを示す)あるときには。一方では。例えば。百座法談聞書抄「ただ阿弥陀の名号を―耳に触れ、―口に唱ふるに、皆極楽に往生する」。「―山に―海に」

②(同種の事柄のうち、どれか一つという意を示す)または。もしくは。徒然草「枝の長さ七尺、―六尺」。「英語―仏語で答えよ」

③どうかすると。ひょっとすると。「夕方―雨かもしれない」

アルヴァレズ【Luis Walter Alvarez】

アメリカの物理学者。原子核や素粒子に関する実験的発見で知られ、加速器や泡箱の開発・改良に貢献した。ノーベル賞。(1911〜1988)

あるおんな【或る女】‥ヲンナ

小説。有島武郎作。1919年(大正8)刊。自我にめざめ封建的な社会に敗れた多感な女早月葉子の悲劇的な一生を描く。国木田独歩の妻佐々城信子がモデル。日本リアリズム文学の代表作。

→文献資料[或る女]

あるが【有賀】

姓氏の一つ。

⇒あるが‐ちょうはく【有賀長伯】

アルカイスム【archaïsme フランス】

好んで古語・古文体を用いる技法。擬古体。古風。古体。また、意識的に古拙を求める芸術上の立場。アーケイズム。

アルカイック【archaïque フランス】

古拙な。古風な。アーケイック。

⇒アルカイック‐げいじゅつ【アルカイック芸術】

⇒アルカイック‐スマイル【archaic smile】

アルカイック‐げいじゅつ【アルカイック芸術】

古典期以前、古代初期の芸術。素朴で、硬直した表現のうちに神秘感をたたえる。古拙期。

⇒アルカイック【archaïque フランス】

アルカイック‐スマイル【archaic smile】

古拙の微笑。ギリシア初期の人物彫刻の口辺に見られる微笑を指す。中国の六朝時代や日本の飛鳥時代の仏像にもいう。

⇒アルカイック【archaïque フランス】

ある‐が‐うえ‐に【有るが上に】‥ウヘ‥

なおその上に。

ある‐かぎり【有る限り】

①あるもの、いる人の全部。ありったけ。枕草子90「―つれだちて」

②生きている間。蜻蛉日記上「女親といふ人―はありけるを」

アルカス【Arkas】

ギリシア神話で、ゼウスとニンフのカリストとの子。アルカディア人の王。母が熊に変えられたのを知らずに狩ろうとして父ゼウスに救われ、ともに天に上って、母は大熊座に、アルカスはアルクトゥールス星になったという。

あるが‐ちょうはく【有賀長伯】‥チヤウ‥

江戸中期の歌人。京都の人。平間長雅の門人。難波に住み二条派の歌風を伝え、「和歌世世の栞」以下の七部書は歌道の手引書として有名。(1661〜1737)

⇒あるが【有賀】

アルカディア【Arcadia】

古代ギリシアの南部ペロポネソス半島の中央丘陵地帯にあった土地。高山によって他の地方から完全に隔離し、後世、牧歌的な楽園にたとえられた。

アルカディウス【Arcadius】

東ローマ帝国初代皇帝(在位395〜408)。父テオドシウス大帝の没後、弟ホノリウスとともにローマ帝国を分領、東半分を統治。(377〜408)

ある‐が‐なか【有るが中】

多くある中で特別。伊勢物語「この歌は―におもしろければ」

あるか‐なきか【有るか無きか】

①存在するか、しないか。拾遺和歌集雑恋「あやまちの―を知らぬ身は」

②あるともないともいえないほどに、はかなく、たよりないさま。また、生きているのかいないのか分からないほどに、弱々しいさま。源氏物語桐壺「―に消え入りつつものし給ふ」

あるか‐なし【有るか無し】

あるかないか分からないほどに、わずかなさま。「―の財産」

アルカプトンにょう‐しょう【アルカプトン尿症】‥ネウシヤウ

(alcapton-uria)人の遺伝病(酵素欠損症)の一種。先天的にホモゲンチジン酸オキシダーゼという酵素を欠くため、アルカプトン(ホモゲンチジン酸)が尿中に排出される。黒尿症。

アルカリ【alkali】

(アラビア語al-qilyから。アルは定冠詞、カリは特にオカヒジキ属の植物からとった塩ないしそれらを焼いた灰の意)水に溶ける塩基の総称。主としてアルカリ金属・アルカリ土類金属の水酸化物。その水溶液は塩基性を示し、赤いリトマスを青色に変える。水酸化カリウム・水酸化ナトリウム・アンモニアなどの類。

⇒アルカリ‐がん【アルカリ岩】

⇒アルカリ‐かんでんち【アルカリ乾電池】

⇒アルカリ‐きんぞく【アルカリ金属】

⇒アルカリ‐けつ‐しょう【アルカリ血症】

⇒アルカリ‐しょくぶつ【アルカリ植物】

⇒アルカリ‐せい【アルカリ性】

⇒アルカリせい‐しょくひん【アルカリ性食品】

⇒アルカリせい‐せん【アルカリ性泉】

⇒アルカリ‐ちくでんち【アルカリ蓄電池】

⇒アルカリ‐ちょうせき【アルカリ長石】

⇒アルカリ‐どじょう【アルカリ土壌】

⇒アルカリ‐どるい‐きんぞく【アルカリ土類金属】

アルカリ‐がん【アルカリ岩】

シリカ成分に対してアルカリ成分の多い火成岩。石基にも石英などのシリカ鉱物を含まない。↔カルク‐アルカリ岩。

⇒アルカリ【alkali】

アルカリ‐かんでんち【アルカリ乾電池】

アルカリ‐マンガン乾電池(略号AM)の略。普通のマンガン乾電池の電解液である塩化アンモニウム水溶液の代りに濃い水酸化カリウム水溶液を用いたもの。長時間電流を流しても電圧は下がりにくい。

⇒アルカリ【alkali】

アルカリ‐きんぞく【アルカリ金属】

周期表1族に属する金属、リチウム・ナトリウム・カリウム・ルビジウム・セシウム・フランシウムの総称。白色の軟らかく軽い金属で、空気中では光沢を失い、化学的性質は一般に活発で種々の元素とよく化合し、常温で水を分解して水素を発生させる。1価の陽イオンになりやすい。→周期表(表)。

⇒アルカリ【alkali】

アルカリ‐けつ‐しょう【アルカリ血症】‥シヤウ

血液が正常な範囲を越えてアルカリ性に傾く症状。血液および体液の酸性度(pH)は、血中の炭酸・重炭酸塩による緩衝作用と腎臓からの水素イオンの排出とにより平衡が保たれているが、その平衡が破れ体液がアルカリ性に傾く状態。過呼吸により血中炭酸ガスが失われた時などに起きる。アルカローシス。↔酸血症。

⇒アルカリ【alkali】

アルカリ‐しょくぶつ【アルカリ植物】

アルカリ土壌に適応した植物。アカザ科のハマアカザ属植物の一種など。

⇒アルカリ【alkali】

アルカリ‐せい【アルカリ性】

アルカリの示す性質。すなわち、赤いリトマスを青変させ、酸と中和して塩を生じる性質。塩基性。↔酸性。

⇒アルカリ【alkali】

アルカリせい‐しょくひん【アルカリ性食品】

食品に含まれる無機質のうち、体内でアルカリ性に作用するナトリウム・カリウム・カルシウムなどが、酸性に作用する硫黄・燐・塩素などより多い食品。野菜・果物・海藻・キノコなど。

⇒アルカリ【alkali】

アルカリせい‐せん【アルカリ性泉】

水素イオン指数(pH)8.5以上のアルカリ性の温泉や鉱泉。北海道の登別、箱根の塔ノ沢・宮ノ下温泉などがこれに属する。皮膚病・神経病・消化器病・痔疾・婦人病などに有効とされる。

⇒アルカリ【alkali】

アルカリ‐ちくでんち【アルカリ蓄電池】

水酸化カリウム溶液を電解液とし、水酸化ニッケルを陽極とした二次電池。エジソン電池・ユングナー電池の類。

⇒アルカリ【alkali】

アルカリ‐ちょうせき【アルカリ長石】‥チヤウ‥

アルカリを含みカルシウムをほとんど含まない長石。カリ長石・曹長石など。

⇒アルカリ【alkali】

アルカリ‐どじょう【アルカリ土壌】‥ジヤウ

ナトリウム‐イオンを多く含み、加水分解により強いアルカリ性(水素イオン指数がpH≧8.5)を示す土壌。粘土の分散により下層に硬い盤層を作り作物の生育を阻害する。不適切な灌漑によって生成することが多い。改良には石膏を用いる。

⇒アルカリ【alkali】

アルカリ‐どるい‐きんぞく【アルカリ土類金属】

周期表2族のうち、カルシウム・ストロンチウム・バリウム・ラジウムの金属元素の総称。同族のベリリウムとマグネシウムを加えることもある。いずれも白色の軽金属。その水酸化物はアルカリ性。2価の陽イオンになりやすい。→周期表(表)

⇒アルカリ【alkali】

アルカロイド【alkaloid】

主に高等植物体中に存在する、窒素を含む複雑な塩基性有機化合物の総称。ニコチン・モルヒネ・コカイン・キニーネ・カフェイン・エフェドリン・クラーレなど多数のものが知られている。植物体中では多く酸と結合して塩を形成。少量で、毒作用や感覚異常など特殊な薬理作用を呈し、毒性を持つ。類塩基。植物塩基。

アルカローシス【alkalosis】

〔医〕(→)アルカリ血症に同じ。

アルカン【alkane】

〔化〕(→)パラフィン1に同じ。

あるき【歩き】

①あるくこと。行きめぐること。徒歩。万葉集14「百ももづ島足柄小舟―多み」。「近いから―で行こう」

②江戸時代、村役人などに属し、走り使いをした小使。

⇒あるき‐がみ【歩き神】

⇒あるき‐ぞめ【歩き初め】

⇒あるき‐タバコ【歩き煙草】

⇒あるき‐づめ【歩き詰め】

⇒あるき‐ぶり【歩き振り】

あるき‐がみ【歩き神】

人をそぞろ歩きや旅に誘い出す神。ありきがみ。梁塵秘抄「足の裏なる―」

⇒あるき【歩き】

あるき‐ぞめ【歩き初め】

子供が初めて歩き出すこと。またその時の祝い。ありきぞめ。

⇒あるき【歩き】

あるき‐タバコ【歩き煙草】

路上などで、歩きながらタバコを吸うこと。

⇒あるき【歩き】

あるき‐づめ【歩き詰め】

長時間休まず歩き続けること。

⇒あるき【歩き】

アルキド‐じゅし【アルキド樹脂】

(alkyd resin)多価のアルコールと多価のカルボン酸との重縮合により得られる熱硬化性樹脂の総称。グリセリンと無水フタル酸からつくられるグリプタル樹脂(GE社の商品名)の類。塗料・印刷インク・接着剤・成型品などに用いる。

アルギニン【arginine】

アミノ酸の一つ。生体中に、遊離もしくは蛋白質の構成成分として含まれる。魚類の白子の蛋白質プロタミンには特に多い。オルニチン回路に関与し、酵素反応を受けて尿素とオルニチンを生じる。

あるき‐ぶり【歩き振り】

歩くようす。歩きつき。

⇒あるき【歩き】

アルキペンコ【A. Archipenko】

⇒アーキペンコ

あるき‐まわ・る【歩き回る】‥マハル

多くの土地をめぐって歩く。「注文取りに―・る」

アルキメデス【Archimēdēs】

古代ギリシアの数学者・物理学者。円・球・楕円・放物線およびそれらの回転体の求積法、てこの原理、アルキメデスの原理などを発見。(前287頃〜前212)

⇒アルキメデス‐の‐げんり【アルキメデスの原理】

⇒アルキメデス‐の‐こうり【アルキメデスの公理】

アルキメデス‐の‐げんり【アルキメデスの原理】

固体の全部または一部を流体中に浸すと、それが排除した流体の重さに等しいだけの浮力をうける、という原理。→浮力。

⇒アルキメデス【Archimēdēs】

アルキメデス‐の‐こうり【アルキメデスの公理】

〔数〕a、bを正の数とすれば、aがどんなに小さく、bがどんなに大きくても、b<naとなる自然数nが存在するという公理。

⇒アルキメデス【Archimēdēs】

アルキル【alkyl】

〔化〕(「アルキル基をもつ」の意)

⇒アルキル‐き【アルキル基】

⇒アルキル‐すいぎん【アルキル水銀】

⇒アルキル‐フェノール【alkyl phenol】

⇒アルキル‐ベンゼン【alkyl benzene】

⇒アルキル‐ベンゼン‐スルホンさん‐えん【アルキルベンゼンスルホン酸塩】

アルキル‐き【アルキル基】

(alkyl group)CnH2n+1‐という一般式をもつ1価の基の総称。メチル基(n=1)・エチル基(n=2)の類。

⇒アルキル【alkyl】

アルキル‐すいぎん【アルキル水銀】

水銀にアルキル基が結合した有機水銀化合物。メチル水銀はその一つ。

⇒アルキル【alkyl】

アルキル‐フェノール【alkyl phenol】

フェノールにアルキル基が結合した化合物の総称。非イオン系合成洗剤原料ノニル‐フェノール・オクチル‐フェノールなどがその代表例。

⇒アルキル【alkyl】

アルキル‐ベンゼン【alkyl benzene】

ベンゼン環にアルキル基の結びついた化合物の総称。トルエン・キシレンの類。通称では、合成洗剤原料となるドデシル‐ベンゼンを指す。

⇒アルキル【alkyl】

アルキル‐ベンゼン‐スルホンさん‐えん【アルキルベンゼンスルホン酸塩】

(alkyl benzene sulfonate)主としてドデシル‐ベンゼンのスルホン酸ナトリウム塩の称。ドデシル‐ベンゼンをスルホン化し、アルカリで中和して製する。アニオン界面活性剤の代表。

⇒アルキル【alkyl】

アルキロコス【Archilochos】

ギリシアの詩人。前7世紀の人。抒情詩の父と称えられ、古代にはホメロスに匹敵する声価を得ていたが、作品は断片が残るのみ。

アルキン【alkyne】

〔化〕(→)アセチレン系炭化水素に同じ。

アルギン‐さん【アルギン酸】

(Alginsäure ドイツ・alginic acid イギリス)褐藻の細胞壁にあるねばり気の強い酸性多糖類。ナトリウム塩は水に溶けて粘液となり、食品の粘度賦与剤、接着剤およびフィルム製造などに用いられる。

ある・く【歩く】

〔自五〕

①一歩一歩踏みしめて進む。歩行する。あゆむ。天草本伊曾保物語「踊つつ跳ねつして喜うで道を―・いた」。「―・いて帰る」

②あちこち移動する。徒歩または乗物で動き回る。万葉集3「河風の寒き長谷はつせを嘆きつつ君が―・くに」。「名所を―・く」「日本の各地を―・く」

③野球で、打者が四死球で一塁に進む。

④(動詞の連用形、またはそれに接続助詞「て」の付いた形を受けて)…してまわる。万葉集5「這ひ乗りて遊び―・きし」。「悪口を言いふらして―・く」

アルクィヌス【Alcuinus】

イギリスの神学者。シャルルマーニュに仕え、アーヘンの宮廷学校長となり、自由学芸や神学の教育体制を整え、フランク王国における学問復興を推進した。アルクイン。(735?〜804)

アルクトゥールス【Arcturus ラテン】

〔天〕(もとギリシア語で「熊の番人」の意)牛飼座の首星。橙色で光度マイナス0.0等。距離37光年。固有運動が大きい。漢名、大角たいかく。

アルケー【arche ギリシア】

〔哲〕もとのもの。原理。始源。哲学は万物のアルケーを求めることに始まったと言われる。この言葉を最初に用いたとされるアナクシマンドロスはそれをアペイロン(無規定なもの)とした。今日では根拠の意にも用いる。

アルゲダス【José María Arguedas】

ペルーの小説家。作「深い川」など。(1911〜1969)

アルケミー【alchemie オランダ】

西洋中世の錬金術。

アルケン【alkene】

〔化〕(→)オレフィンに同じ。

アルゴー【Argō ギリシア】

〔神〕アルゴナウタイを運んだ船。アルゴー船。

⇒アルゴー‐ざ【アルゴー座】

アルゴー‐ざ【アルゴー座】

(Argo ラテン)トレミーが設けた南天の星座中最大の星座。1752年、竜骨座・艫とも座・帆座・羅針盤座の4星座に分割。

⇒アルゴー【Argō ギリシア】

アルコーブ【alcove】

(アラビア語から)

①洋式建築で、室の壁の一部を入り込ませた付属空間。凹室。→ニッチ1。

②納涼用の四阿あずまや。

アルコール【alcohol】

①〔化〕炭化水素の水素原子を水酸基で置換した形の化合物の総称。水酸基の数によって1価アルコール、2価アルコールなどと呼ぶ。分子量の小さいものは水によく混ざる刺激性の味をもつ液体だが、分子量の大きいものは固体。自然界に多くエステルとして存在。最も普通なものはエチル‐アルコールで、一般には単にアルコールといえばこれを指す。長塚節、炭焼のむすめ「背中の甕の中には木醋から採つた―が入れてあつたので」

②アルコール飲料のこと。酒類。

⇒アルコール‐いそんしょう【アルコール依存症】

⇒アルコール‐いんりょう【アルコール飲料】

⇒アルコール‐おんどけい【アルコール温度計】

⇒アルコールせい‐かんしょうがい【アルコール性肝障害】

⇒アルコール‐ちゅうどく【アルコール中毒】

⇒アルコール‐づけ【アルコール漬け】

⇒アルコール‐ど【アルコール度】

⇒アルコール‐はっこう【アルコール発酵】

⇒アルコール‐ランプ【alcohol lamp】

アルコール‐いそんしょう【アルコール依存症】‥シヤウ

慢性のアルコール中毒。アルコールの精神的効果を体験するためや、離脱症状を避けるために、持続的または周期的に飲酒したいという強迫的欲求を常に伴う病的状態。

⇒アルコール【alcohol】

アルコール‐いんりょう【アルコール飲料】‥レウ

アルコールを含有する飲料。清酒・焼酎・ビール・葡萄酒・ウィスキーなどの酒類の総称。

⇒アルコール【alcohol】

アルコール‐おんどけい【アルコール温度計】‥ヲン‥

ガラス管の中に着色したアルコールまたは灯油を入れ、その熱膨張を利用した棒状の温度計。

⇒アルコール【alcohol】

アルコールせい‐かんしょうがい【アルコール性肝障害】‥シヤウ‥

長期にわたるアルコールの過剰摂取が原因で、肝機能にさまざまな障害を起こす疾患。食欲不振・むかつき、肝酵素(AST・ALT・γ‐GTP)の上昇が見られ、過度の摂取が続くと、肝炎から脂肪肝、肝線維症、肝硬変へと進行する。

⇒アルコール【alcohol】

アルコール‐ちゅうどく【アルコール中毒】

(alcoholism)多量の飲酒に基づくアルコールによる中毒。急性中毒の軽いものは酩酊。重いものは人事不省・血管拡張・呼吸および心不全を来す。慢性中毒では人格の退行、肝障害、神経炎さらに精神の異常を招く。アル中。

⇒アルコール【alcohol】

アルコール‐づけ【アルコール漬け】

①保存のためにアルコールに漬けること。また、漬けたもの。

②俗に、酒びたりの状態。

⇒アルコール【alcohol】

アルコール‐ど【アルコール度】

酒類に含まれるエチル‐アルコールの量。日本の酒税法では、セ氏15度における酒類100ミリリットル中のエチル‐アルコールの容量で表す。

⇒アルコール【alcohol】

アルコール‐はっこう【アルコール発酵】‥カウ

酵母などの微生物の営む代謝により、糖類を無酸素的に分解してエチル‐アルコールと炭酸ガスを生じる発酵。古くから酒造に利用されてきた。19世紀後半、ブフナー・パスツールらがこの現象の研究により酵素化学の基礎を築いた。

⇒アルコール【alcohol】

アルコール‐ランプ【alcohol lamp】

アルコールを燃料とするガラス製のランプ。簡単な化学実験などで、ものを熱するのに用いる。

⇒アルコール【alcohol】

アルゴ‐けいかく【アルゴ計画】‥クワク