複数辞典一括検索+![]()

![]()

かん【閑】🔗⭐🔉

かん【閑】

いとまのあること。ひま。「忙中の―」

かんいん【閑院】‥ヰン🔗⭐🔉

かんいん【閑院】‥ヰン

①藤原冬嗣の邸宅。二条南・三条坊門北・西洞院西の地を占め、藤原氏が伝領したが、平安末から鎌倉中期にかけてはほとんど里内裏さとだいりとして用いられ、建物も内裏にならって造営された。閑院内裏。

②藤原氏北家の一支流の家名。藤原師輔の第10子公季から出た。

⇒かんいん‐の‐おとど【閑院の大臣】

⇒かんいん‐の‐みや【閑院宮】

かんいん‐の‐おとど【閑院の大臣】‥ヰン‥🔗⭐🔉

かんいん‐の‐おとど【閑院の大臣】‥ヰン‥

藤原冬嗣の通称。

⇒かんいん【閑院】

かんいん‐の‐みや【閑院宮】‥ヰン‥🔗⭐🔉

かんいん‐の‐みや【閑院宮】‥ヰン‥

四親王家の一つ。東山天皇の皇子直仁なおひと親王に始まる。新井白石の建議に基づき、将軍家宣の上奏により、1710年(宝永7)創立。1947年まで7代にわたり存続した。

⇒かんいん【閑院】

かん‐うん【閑雲】🔗⭐🔉

かん‐うん【閑雲】

静かに空に浮かんでいる雲。

⇒かんうん‐やかく【閑雲野鶴】

かんうん‐やかく【閑雲野鶴】🔗⭐🔉

かんうん‐やかく【閑雲野鶴】

静かに空に浮かぶ雲と野原に遊ぶ鶴。悠々自適して、何の束縛も受けない境遇にたとえる。間雲孤鶴。

⇒かん‐うん【閑雲】

かん‐か【閑暇】🔗⭐🔉

かん‐か【閑暇】

(古くはカンガとも)するべきことのない状態。ひま。「―を得る」

かん‐が【閑雅】🔗⭐🔉

かん‐が【閑雅】

①しとやかでみやびやかなこと。「―な挙措」

②閑静で雅致のあること。「―なたたずまい」

かん‐かく【閑客】🔗⭐🔉

かん‐かく【閑客】

ひまのある人。ひまじん。

かん‐かん【閑官】‥クワン🔗⭐🔉

かん‐かん【閑官】‥クワン

職務のひまな官職、また官吏。

かん‐かん【閑閑】🔗⭐🔉

かん‐かん【閑閑】

心しずかに落ち着いているさま。心ののどかなさま。「悠々―」

かん‐きゃく【閑却】🔗⭐🔉

かん‐きゃく【閑却】

打ち捨てておくこと。なおざりにすること。「今や―を許さない事態」

かん‐きょ【閑居】🔗⭐🔉

かん‐きょ【閑居】

①閑静な住居。

②ひまでいること。世事を離れてのんびりと暮らすこと。「小人―して不善をなす」

③名物茶碗の一つ。楽焼で千宗室判の黒茶碗。

かんきょのとも【閑居友】🔗⭐🔉

かんきょのとも【閑居友】

(カンゴノトモとも)説話集。著者はおそらく慶政上人。2巻。1222年(貞応1)成立。仏教的説話32編を収める。平家物語の「大原御幸」は本書による。

かん‐ぎん【閑吟】🔗⭐🔉

かん‐ぎん【閑吟】

心しずかに詩歌を吟ずること。

かんぎんしゅう【閑吟集】‥シフ🔗⭐🔉

かんぎんしゅう【閑吟集】‥シフ

歌謡集。1巻。編者未詳。1518年(永正15)成る。室町時代の小歌こうた集で、当代の歌謡311首を収める。

→文献資料[閑吟集]

かん‐ぐ【閑具】🔗⭐🔉

かん‐ぐ【閑具】

不必要な道具。なくてもすむ道具。

かん‐げつ【閑月】🔗⭐🔉

かん‐げつ【閑月】

冬などの、農事のひまな月。↔要月

かん‐げん【閑言】🔗⭐🔉

かん‐げん【閑言】

①静かに話すこと。閑語。

②無用な言葉。むだばなし。

かん‐ご【閑語】🔗⭐🔉

かん‐ご【閑語】

①静かに話をすること。

②むだばなし。

かんこ‐どり【かんこ鳥】🔗⭐🔉

かんこ‐どり【かんこ鳥】

(カッコウドリの訛か。「閑古鳥」と当て字)カッコウ。〈[季]夏〉。「憂きわれをさびしがらせよ―」(芭蕉)

⇒かんこ鳥が鳴く

○かんこ鳥が鳴くかんこどりがなく

閑寂なさま。物淋しいさま。多く、商売などのはやらないさまにいう。

⇒かんこ‐どり【かんこ鳥】

かん‐さん【閑散】🔗⭐🔉

かん‐さん【閑散】

①しずかでひっそりしていること。する事がなくてひまなこと。「―とした町」

②売買・取引の少ないこと。「―な市況」

かん‐じ【閑事】🔗⭐🔉

かん‐じ【閑事】

急を要せぬ事。実生活に役立たない事。むだごと。

かん‐じぎょう【閑事業】‥ゲフ🔗⭐🔉

かん‐じぎょう【閑事業】‥ゲフ

急を要せぬ事業。実用に適さない事業。

かん‐しつ【閑室】🔗⭐🔉

かん‐しつ【閑室】

しずかな部屋。

かん‐じつ【閑日】🔗⭐🔉

かん‐じつ【閑日】

用のない日。ひまな日。

かん‐じつげつ【閑日月】🔗⭐🔉

かん‐じつげつ【閑日月】

①ひまな月日。ひまな時。「―を送る」

②心に余裕のあること。

かん‐じゃく【閑寂】🔗⭐🔉

かん‐じゃく【閑寂】

ものしずかなこと。ひっそりして淋しいこと。「―な草庵」

かん‐じゅう【閑住】‥ヂユウ🔗⭐🔉

かん‐じゅう【閑住】‥ヂユウ

ひっそりと住むこと。また、その住居。

かん‐じょ【閑所】🔗⭐🔉

かん‐じょ【閑所】

(カンショとも)

①人気ひとけのない静かな場所。〈日葡辞書〉

②便所。閑所場かんしょば。灌所。

かん‐しょく【閑職】🔗⭐🔉

かん‐しょく【閑職】

ひまな職務。重要でない職。「―にまわされる」

かん‐しん【閑心】🔗⭐🔉

かん‐しん【閑心】

閑雅な心。心をみやびやかに静かに持つこと。二曲三体人形図「―を舞風に連続すべし」

かん‐じん【閑人】🔗⭐🔉

かん‐じん【閑人】

世事を離れて閑居する人。ひまじん。

かん‐せい【閑静】🔗⭐🔉

かん‐せい【閑静】

ものしずかなこと。ひっそりしたさま。間静。「―な住宅街」

かんせい‐ぬい【閑清縫】‥ヌヒ🔗⭐🔉

かんせい‐ぬい【閑清縫】‥ヌヒ

⇒かんせんぬい

かん‐ぜん【閑全】🔗⭐🔉

かん‐ぜん【閑全】

どこまでも静かでみやびやかなこと。二曲三体人形図「躰は―にて遊風をなす所老木に花の開かんが如し」

かんせん‐ぬい【閑清縫】‥ヌヒ🔗⭐🔉

かんせん‐ぬい【閑清縫】‥ヌヒ

(閑清という人が始めたという)袋物の端などを、糸を現して、打ち違いにからげ縫うこと。また、その縫い方のもの。

かん‐そ【閑疎】🔗⭐🔉

かん‐そ【閑疎】

人の訪れも少なく静かなこと。太平記27「幽閉―の御住居、垣に苔むし軒に松旧りたるが」

かん‐そう【閑窓】‥サウ🔗⭐🔉

かん‐そう【閑窓】‥サウ

ものしずかな家。

かん‐たく【閑宅】🔗⭐🔉

かん‐たく【閑宅】

閑静な住宅。しずかな住居。

かん‐だん【閑談】🔗⭐🔉

かん‐だん【閑談】

①しずかに物語ること。

②むだばなし。閑話。

かん‐ち【閑地】🔗⭐🔉

かん‐ち【閑地】

①しずかな土地。

②空地あきち。

③ひまな地位。職務のない身分。

かん‐ちゅう【閑中】🔗⭐🔉

かん‐ちゅう【閑中】

ひまなうち。用事のない間。

かん‐てい【閑庭】🔗⭐🔉

かん‐てい【閑庭】

ものしずかな庭。

かん‐てき【閑適・間適】🔗⭐🔉

かん‐てき【閑適・間適】

(閑静安適の意)しずかに心を安んずること。

かんでんえいそう【閑田詠草】‥サウ🔗⭐🔉

かんでんえいそう【閑田詠草】‥サウ

歌集。伴蒿蹊ばんこうけい晩年の自撰。養子伴資規すけのり編。3巻。1816年(文化13)刊。

かんでんこうひつ【閑田耕筆】‥カウ‥🔗⭐🔉

かんでんこうひつ【閑田耕筆】‥カウ‥

随筆。伴蒿蹊ばんこうけい著。4巻。1799年(寛政11)成る。天地・人・物・事の4部に分け、見聞の雑事・感想を録したもの。田中訥言の挿絵。

かんでんじひつ【閑田次筆】🔗⭐🔉

かんでんじひつ【閑田次筆】

随筆。伴蒿蹊ばんこうけい著。4巻。1806年(文化3)刊。「閑田耕筆」の後をうけ、紀実・考古・雑話の3部に分かち、図を入れたもの。

かん‐どう【間道・閑道】‥ダウ🔗⭐🔉

かん‐どう【間道・閑道】‥ダウ

①わきみち。ぬけみち。↔本道。

②静かで穏やかなこと。平穏。〈日葡辞書〉

③⇒かんとう(間道)

かん‐ぽ【閑歩】🔗⭐🔉

かん‐ぽ【閑歩】

ぶらぶら歩くこと。そぞろあるき。

かん‐もじ【閑文字】🔗⭐🔉

かん‐もじ【閑文字】

役に立たない、むだな文字や言葉。また、無用の文章。夏目漱石、それから「急行列車が一杯で窮屈だつたなどという―が数行列ねてある」。「―をもてあそぶ」

かん‐もんじ【閑文字】🔗⭐🔉

かん‐もんじ【閑文字】

⇒かんもじ

かん‐わ【閑話】🔗⭐🔉

かん‐わ【閑話】

①ゆったりとしてものしずかな話。

②むだばなし。

⇒かんわ‐きゅうだい【閑話休題】

かんわ‐きゅうだい【閑話休題】‥キウ‥🔗⭐🔉

かんわ‐きゅうだい【閑話休題】‥キウ‥

(話を本筋にもどすときに用いる語)無駄話はさておいて。それはさておき。さて。

⇒かん‐わ【閑話】

しずか【静か・閑か】シヅカ🔗⭐🔉

しずか【静か・閑か】シヅカ

①動かないさま。神代紀上「是を以て幽宮かくれみやを淡路の洲に構つくりて、―に長く隠れましき」

②おちついているさま。あわてないさま。竹取物語「いみじく―におほやけに御文奉り給ふ」。「―に判決を待つ」

③さわがしくないさま。うるさい音のないさま。新古今和歌集釈教「―なる暁ごとに見渡せば」。「―な夜の街」

④動作のはげしくないさま。おだやかなさま。源氏物語帚木「―にかきまぜて」。「―な人柄」「自然食の―なブーム」

⇒しずか‐さ【静かさ・閑かさ】

しず‐がき【閑掻・静掻】シヅ‥🔗⭐🔉

しず‐がき【閑掻・静掻】シヅ‥

雅楽の箏そうの慣用音型の一つ。緩やかな分散和音を奏して各小拍子こびょうしの冒頭の3拍を彩る。↔早掻はやがき

しずか‐さ【静かさ・閑かさ】シヅカ‥🔗⭐🔉

しずか‐さ【静かさ・閑かさ】シヅカ‥

静かなこと。静かである程度。「―や岩にしみ入る蝉の声」(芭蕉)

⇒しずか【静か・閑か】

しずたに‐こう【閑谷黌】シヅ‥クワウ🔗⭐🔉

しずたに‐こう【閑谷黌】シヅ‥クワウ

1670年(寛文10)、岡山藩主池田光政が領内の手習所を統合して閑谷(今、備前市内)に設立した郷学。藩営の民衆教育機関としては最も早期の開設で、1870年(明治3)に閉鎖、のち中学校として再興。校地内の閑谷神社・講堂は1686年(貞享3)および1701年(元禄14)の建立で、現存最古の学校建築。閑谷学校。

しずやのこすげ【賤家小菅・閑野小菅】シヅ‥🔗⭐🔉

しずやのこすげ【賤家小菅・閑野小菅】シヅ‥

神楽歌かぐらうたの曲名。小前張こさいばりの一つ。

のど【閑・和】🔗⭐🔉

のど【閑・和】

①のどか。万葉集2「流るる水も―にかあらまし」

②無事。平安。続日本紀17「―には死せず」

のど‐のど【長閑・閑長】🔗⭐🔉

のど‐のど【長閑・閑長】

甚だのどかなさま。ゆったり。更級日記「人目も見えず―と霞みわたりたるに」

ひま【隙・暇・閑】🔗⭐🔉

ひま【隙・暇・閑】

①物と物との間の透いたところ。すきま。すき。源氏物語帚木「見ゆやと思せど―しなければ、しばし聞き給ふに」

②継続する時間や状態のとぎれた間。源氏物語桐壺「―なき御前渡り」。「車の流れの―を縫う」

③仲のわるいこと。不和。源氏物語澪標「―ある御仲にて」

④仕事のない間。てすき。閑暇。「―をもて余す」

⑤都合のよい時機。機会。源氏物語紅葉賀「例の―もやとうかがひありき給ふ」

⑥何かをするのに要する時間。手間。「―がかかる」

⑦雇用・主従・夫婦などの関係を絶つこと。いとま。「―をもらう」

⑧休暇。休み。いとま。「一週間の―をいただく」

◇「隙」は、透き間の意で使う。時間の意では、今は「暇」が一般的。

⇒暇が明く

⇒暇が入る

⇒隙過ぐる駒

⇒暇に飽かす

⇒暇を欠く

⇒暇を出す

⇒暇を潰す

⇒暇を取る

⇒暇を盗む

⇒暇を見る

⇒暇をやる

ひま‐じん【暇人・隙人・閑人】🔗⭐🔉

ひま‐じん【暇人・隙人・閑人】

ひまな人。有閑人。

○隙過ぐる駒ひますぐるこま

月日の過ぎ去るのが速いことのたとえ。隙行く駒。隙の駒。堀河百首雑「―よりもとき蜻蛉の」→白駒はっくの隙げきを過ぐるが若ごとし(「白駒」成句)

⇒ひま【隙・暇・閑】

[漢]閑🔗⭐🔉

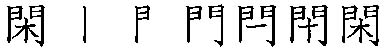

閑 字形

筆順

筆順

〔門部4画/12画/常用/2055・3457〕

〔音〕カン(漢)

〔訓〕ひま・しずか (名)しず

[意味]

①ひま。用事がなくてのんびりしている。「忙中閑あり」「閑居・閑職・有閑・農閑期」

②しずか。ひっそりしている。「閑静・閑寂・森閑」

③なおざり。注意を払わない。「閑却・等閑」

[解字]

会意。「門」+「木」。門の出入りをふさぎとめる木、しきりの意。「間」に通じ、「ひま」の意に用いる。

[下ツキ

安閑・休閑・空閑地・小閑・少閑・消閑・森閑・深閑・清閑・等閑・農閑期・繁閑・有閑・遊閑地

〔門部4画/12画/常用/2055・3457〕

〔音〕カン(漢)

〔訓〕ひま・しずか (名)しず

[意味]

①ひま。用事がなくてのんびりしている。「忙中閑あり」「閑居・閑職・有閑・農閑期」

②しずか。ひっそりしている。「閑静・閑寂・森閑」

③なおざり。注意を払わない。「閑却・等閑」

[解字]

会意。「門」+「木」。門の出入りをふさぎとめる木、しきりの意。「間」に通じ、「ひま」の意に用いる。

[下ツキ

安閑・休閑・空閑地・小閑・少閑・消閑・森閑・深閑・清閑・等閑・農閑期・繁閑・有閑・遊閑地

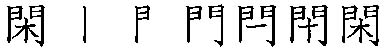

筆順

筆順

〔門部4画/12画/常用/2055・3457〕

〔音〕カン(漢)

〔訓〕ひま・しずか (名)しず

[意味]

①ひま。用事がなくてのんびりしている。「忙中閑あり」「閑居・閑職・有閑・農閑期」

②しずか。ひっそりしている。「閑静・閑寂・森閑」

③なおざり。注意を払わない。「閑却・等閑」

[解字]

会意。「門」+「木」。門の出入りをふさぎとめる木、しきりの意。「間」に通じ、「ひま」の意に用いる。

[下ツキ

安閑・休閑・空閑地・小閑・少閑・消閑・森閑・深閑・清閑・等閑・農閑期・繁閑・有閑・遊閑地

〔門部4画/12画/常用/2055・3457〕

〔音〕カン(漢)

〔訓〕ひま・しずか (名)しず

[意味]

①ひま。用事がなくてのんびりしている。「忙中閑あり」「閑居・閑職・有閑・農閑期」

②しずか。ひっそりしている。「閑静・閑寂・森閑」

③なおざり。注意を払わない。「閑却・等閑」

[解字]

会意。「門」+「木」。門の出入りをふさぎとめる木、しきりの意。「間」に通じ、「ひま」の意に用いる。

[下ツキ

安閑・休閑・空閑地・小閑・少閑・消閑・森閑・深閑・清閑・等閑・農閑期・繁閑・有閑・遊閑地

広辞苑に「閑」で始まるの検索結果 1-65。