複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (7)

がち【月】グワチ🔗⭐🔉

がち【月】グワチ

①⇒がち(瓦智)。

②⇒がちのじょろう(月の女郎)

がち【瓦智】グワチ🔗⭐🔉

がち【瓦智】グワチ

(「月」とも書く。「頑痴がんち」の約転か)粋でないこと。不粋。野暮。傾城禁短気「睟すいの客は…。―の男は…」

げつ【月】🔗⭐🔉

げつ【月】

(慣用音はガツ)

①つき。

②時間の単位。1年を12分した一つ。また、それを数える語。

③月曜の略。

つき【月】🔗⭐🔉

つき【月】

①地球の衛星。半径1738キロメートル。質量は地球の約81分の1。大気は存在しない。自転しつつ約1カ月で地球を1周し、自転と公転の周期がほぼ等しいので常に一定の半面だけを地球に向けている。太陽に対する位置の関係によって新月・上弦・満月・下弦の位相現象を生じる。日本では古来「花鳥風月」「雪月花」などと、自然を代表するものの一つとされ、特に秋の月を賞美する。太陰。つく。つくよ。月輪。〈[季]秋〉。万葉集1「熟田津にきたつに船乗りせむと―待てば」。古今和歌集秋「―見ればちぢに物こそ悲しけれ」

月

撮影:NASA

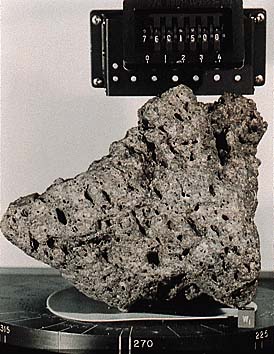

月の標本

撮影:NASA

月の標本

撮影:NASA

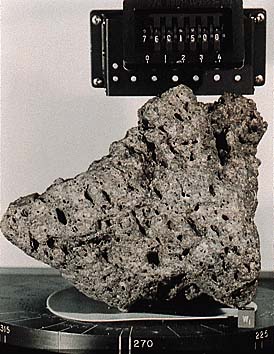

月のクレーター

撮影:NASA

月のクレーター

撮影:NASA

②衛星。「木星の―」

③月の光。万葉集7「春日山おして照らせるこの―は妹が庭にも清さやけかりけり」

④暦の上で1年を12に区分した一つ。それぞれ各種の名称をもって呼ぶ。太陽暦では1・3・5・7・8・10・12の各月を31日とし、他は30日、2月のみを平年28日、閏年29日とする。太陰暦では29日または30日を一月とする。

⑤1カ月の称。源氏物語松風「―に二度ばかりの御契りなめり」。「―払い」

⑥月経。古事記中「おすひの裾に―たちにけり」

⑦紋所の名。月の形を描いたもの。

⑧香の名。

⑨近世、大坂新町で、揚げ銭1匁の端女郎。がち。

⇒月が満ちる

⇒月冴ゆ

⇒月と鼈

⇒月に異に

⇒月に叢雲花に風

⇒月の前の灯

⇒月満つれば則ち虧く

⇒月よ星よと眺む

⇒月を越す

⇒月を指せば指を認む

⇒月をまたぐ

②衛星。「木星の―」

③月の光。万葉集7「春日山おして照らせるこの―は妹が庭にも清さやけかりけり」

④暦の上で1年を12に区分した一つ。それぞれ各種の名称をもって呼ぶ。太陽暦では1・3・5・7・8・10・12の各月を31日とし、他は30日、2月のみを平年28日、閏年29日とする。太陰暦では29日または30日を一月とする。

⑤1カ月の称。源氏物語松風「―に二度ばかりの御契りなめり」。「―払い」

⑥月経。古事記中「おすひの裾に―たちにけり」

⑦紋所の名。月の形を描いたもの。

⑧香の名。

⑨近世、大坂新町で、揚げ銭1匁の端女郎。がち。

⇒月が満ちる

⇒月冴ゆ

⇒月と鼈

⇒月に異に

⇒月に叢雲花に風

⇒月の前の灯

⇒月満つれば則ち虧く

⇒月よ星よと眺む

⇒月を越す

⇒月を指せば指を認む

⇒月をまたぐ

月の標本

撮影:NASA

月の標本

撮影:NASA

月のクレーター

撮影:NASA

月のクレーター

撮影:NASA

②衛星。「木星の―」

③月の光。万葉集7「春日山おして照らせるこの―は妹が庭にも清さやけかりけり」

④暦の上で1年を12に区分した一つ。それぞれ各種の名称をもって呼ぶ。太陽暦では1・3・5・7・8・10・12の各月を31日とし、他は30日、2月のみを平年28日、閏年29日とする。太陰暦では29日または30日を一月とする。

⑤1カ月の称。源氏物語松風「―に二度ばかりの御契りなめり」。「―払い」

⑥月経。古事記中「おすひの裾に―たちにけり」

⑦紋所の名。月の形を描いたもの。

⑧香の名。

⑨近世、大坂新町で、揚げ銭1匁の端女郎。がち。

⇒月が満ちる

⇒月冴ゆ

⇒月と鼈

⇒月に異に

⇒月に叢雲花に風

⇒月の前の灯

⇒月満つれば則ち虧く

⇒月よ星よと眺む

⇒月を越す

⇒月を指せば指を認む

⇒月をまたぐ

②衛星。「木星の―」

③月の光。万葉集7「春日山おして照らせるこの―は妹が庭にも清さやけかりけり」

④暦の上で1年を12に区分した一つ。それぞれ各種の名称をもって呼ぶ。太陽暦では1・3・5・7・8・10・12の各月を31日とし、他は30日、2月のみを平年28日、閏年29日とする。太陰暦では29日または30日を一月とする。

⑤1カ月の称。源氏物語松風「―に二度ばかりの御契りなめり」。「―払い」

⑥月経。古事記中「おすひの裾に―たちにけり」

⑦紋所の名。月の形を描いたもの。

⑧香の名。

⑨近世、大坂新町で、揚げ銭1匁の端女郎。がち。

⇒月が満ちる

⇒月冴ゆ

⇒月と鼈

⇒月に異に

⇒月に叢雲花に風

⇒月の前の灯

⇒月満つれば則ち虧く

⇒月よ星よと眺む

⇒月を越す

⇒月を指せば指を認む

⇒月をまたぐ

つく【月】🔗⭐🔉

つく【月】

①「つき」の古形。他の語に冠して、複合語に用いた。「―夜」

②(上代東国方言)つき。万葉集14「うら野の山に―片寄るも」

[漢]月🔗⭐🔉

月 字形

筆順

筆順

〔月(月・月)部0画/4画/教育/2378・376E〕

〔音〕ゲツ(漢) ガツ〈グヮツ〉(呉)

〔訓〕つき

[意味]

①天体の一つ。つき。「月光げっこう・がっこう・月輪・明月・月食・残月・月世界」

②陽暦で一年を十二分した一期間。陰暦で月のみちかけのひとめぐり。約三十日間。「月間・年月・今月・一月いちがつ・三箇月・年月日ねんがっぴ」

③つきごと(の)。「月賦・月謝・月収」

④七曜の一つ。「月曜日」の略。「月水金」

[解字]

解字

〔月(月・月)部0画/4画/教育/2378・376E〕

〔音〕ゲツ(漢) ガツ〈グヮツ〉(呉)

〔訓〕つき

[意味]

①天体の一つ。つき。「月光げっこう・がっこう・月輪・明月・月食・残月・月世界」

②陽暦で一年を十二分した一期間。陰暦で月のみちかけのひとめぐり。約三十日間。「月間・年月・今月・一月いちがつ・三箇月・年月日ねんがっぴ」

③つきごと(の)。「月賦・月謝・月収」

④七曜の一つ。「月曜日」の略。「月水金」

[解字]

解字 三日月を描いた象形文字。

[下ツキ

偃月・客月・隔月・嘉月・寒月・看月・期月・去月・弦月・極月・歳月・朔月・残月・日月・秋月・旬月・閏月・正月・初月・心月・新月・水月・霽月・先月・前月・吐月峰・年月・半月・風月・毎月・満月・蜜月・無月・名月・明月・来月・蘿月・臨月・累月・例月・臘月

[難読]

月次つきなみ・月代さかやき

三日月を描いた象形文字。

[下ツキ

偃月・客月・隔月・嘉月・寒月・看月・期月・去月・弦月・極月・歳月・朔月・残月・日月・秋月・旬月・閏月・正月・初月・心月・新月・水月・霽月・先月・前月・吐月峰・年月・半月・風月・毎月・満月・蜜月・無月・名月・明月・来月・蘿月・臨月・累月・例月・臘月

[難読]

月次つきなみ・月代さかやき

筆順

筆順

〔月(月・月)部0画/4画/教育/2378・376E〕

〔音〕ゲツ(漢) ガツ〈グヮツ〉(呉)

〔訓〕つき

[意味]

①天体の一つ。つき。「月光げっこう・がっこう・月輪・明月・月食・残月・月世界」

②陽暦で一年を十二分した一期間。陰暦で月のみちかけのひとめぐり。約三十日間。「月間・年月・今月・一月いちがつ・三箇月・年月日ねんがっぴ」

③つきごと(の)。「月賦・月謝・月収」

④七曜の一つ。「月曜日」の略。「月水金」

[解字]

解字

〔月(月・月)部0画/4画/教育/2378・376E〕

〔音〕ゲツ(漢) ガツ〈グヮツ〉(呉)

〔訓〕つき

[意味]

①天体の一つ。つき。「月光げっこう・がっこう・月輪・明月・月食・残月・月世界」

②陽暦で一年を十二分した一期間。陰暦で月のみちかけのひとめぐり。約三十日間。「月間・年月・今月・一月いちがつ・三箇月・年月日ねんがっぴ」

③つきごと(の)。「月賦・月謝・月収」

④七曜の一つ。「月曜日」の略。「月水金」

[解字]

解字 三日月を描いた象形文字。

[下ツキ

偃月・客月・隔月・嘉月・寒月・看月・期月・去月・弦月・極月・歳月・朔月・残月・日月・秋月・旬月・閏月・正月・初月・心月・新月・水月・霽月・先月・前月・吐月峰・年月・半月・風月・毎月・満月・蜜月・無月・名月・明月・来月・蘿月・臨月・累月・例月・臘月

[難読]

月次つきなみ・月代さかやき

三日月を描いた象形文字。

[下ツキ

偃月・客月・隔月・嘉月・寒月・看月・期月・去月・弦月・極月・歳月・朔月・残月・日月・秋月・旬月・閏月・正月・初月・心月・新月・水月・霽月・先月・前月・吐月峰・年月・半月・風月・毎月・満月・蜜月・無月・名月・明月・来月・蘿月・臨月・累月・例月・臘月

[難読]

月次つきなみ・月代さかやき

大辞林の検索結果 (5)

がち【月】🔗⭐🔉

がち グワチ 【月】

(1)〔謡曲「松風」に「月は一つ,影は二つ,三つ汐」とあることからという〕

江戸時代,上方の遊里で揚げ代一匁の下級女郎をいう。汐・影の次位で分(ワケ)の上位。

(2)〔一説に「頑痴(ガンチ)」の転という。「瓦智」とも当てる〕

やぼなこと。不粋なこと。また,その人。「粋も―も入らばこそ/浄瑠璃・虎が磨」

げつ【月】🔗⭐🔉

げつ [1] 【月】

七曜の一。「月曜」の略。

つき【月】🔗⭐🔉

つき [2] 【月】

(1)地球をめぐる衛星。太陽の光を受けて地上の夜を照らす。自転と公転の周期は等しく,常に同じ面を地球に向けて,二七・三日で地球を一周する。太陽・地球との相対的な位置関係によって満ち欠けの現象を生じ,その平均周期を朔望月(サクボウゲツ)といい,二九・五三〇五八九日である。半径は1738キロメートルで,地球の約四分の一。質量は地球の〇・〇一二三倍。表面重力は地球の約六分の一。地球からの平均距離38万4400キロメートル。1969年7月,人類初の踏査が行われた。古くから,太陽とともに人類に親しまれ,神話・伝説・詩歌の素材となっている。特に詩歌では秋の月をいうことが多い。太陰。[季]秋。《―天心貧しき町を通りけり/蕪村》

(2)天体の衛星。「木星の―」

(3)暦の上での一か月。時間の単位。太陽暦では一太陽年を一二分し,二月を除いて一か月の日数は三〇日か三一日である。太陰太陽暦いわゆる旧暦では大の月を三〇日,小の月を二九日とし,一年は一二か月か一三か月であった。

(4)月の光。月影。「―がさしこむ」

(5)一か月。「―に一回集金に来る」

(6)機の熟する期間。特に,妊娠一〇か月目の産み月のこと。「―が満ちて生まれる」

(7)家紋の一。{(1)}のさまざまな形を図案化したもの。

(8)月経。月のもの。「汝が着せる襲(オスイ)の裾に―立ちにけり/古事記(中)」

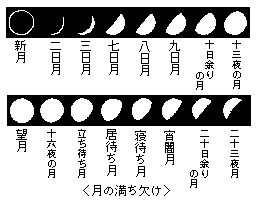

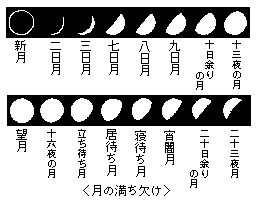

→月(3)[表]

月(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

つく【月】🔗⭐🔉

つく 【月】

(1)「つき」の交替形。他の語と複合して用いる。「―夜」「―読み」など。

(2)〔上代東国方言〕

つき。「浦野の山に―片寄るも/万葉 3565」

広辞苑+大辞林に「月」で完全一致するの検索結果。