複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (7)

あま【海】🔗⭐🔉

あま【海】

うみ。曾丹集「―の日和に藻塩焼くかも」

うな【海】🔗⭐🔉

うな【海】

「うみの」の意を表し、複合語をつくる。「―原」

うみ【海】🔗⭐🔉

うみ【海】

①地球上の陸地以外の部分で、塩水をたたえた所。地球表面積の約7割を占め、その面積3億6000万平方キロメートル。平均深度3800メートル。允恭紀「いさな取り―の浜藻の寄る時時を」。「―の幸」↔陸りく。

②湖など広々と水をたたえた所。新古今和歌集秋「にほの―や月の光のうつろへば」

③あたり一面にひろがったもの、また、無数に多く集まっているさまにたとえていう。「火の―」「言葉の―」

④硯のほりくぼめて水を貯える所。↔陸おか

⇒海が涌く

⇒海波を揚げず

⇒海に千年河に千年

⇒海に千年山に千年

⇒海の事は漁師に問え

⇒海の物とも山の物ともつかない

⇒海も見えぬに船用意

⇒海を山にする

⇒海を渡る

かい【海】🔗⭐🔉

かい【海】

うみ。普通、「洋」より狭い水域を指す。「日本―」↔陸

み【海】🔗⭐🔉

み【海】

「うみ」の約。神功紀「淡海おうみの―」

わた【海】🔗⭐🔉

わた【海】

(ワダとも。朝鮮語pata(海)と同源。一説に、ヲチ(遠)の転)うみ。万葉集7「―の底しづく白玉」

[漢]海🔗⭐🔉

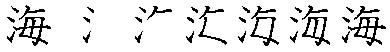

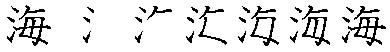

海 字形

筆順

筆順

〔水(氵・氺)部6画/9画/教育/1904・3324〕

[

〔水(氵・氺)部6画/9画/教育/1904・3324〕

[ ] 字形

] 字形

〔水(氵・氺)部7画/10画〕

〔音〕カイ(呉)(漢)

〔訓〕うみ

[意味]

①うみ。(対)陸。「海洋・海岸・大海・公海・日本海」

②大きなみずうみ。「青海・カスピ海」

③広く大きい。「海容・海口(=大ぼらふき)・海碗(=どんぶり)」

④同種のものが一面に多く集まっているもの。「樹海・雲海・学海・人海戦術」

[解字]

形声。「水」+音符「

〔水(氵・氺)部7画/10画〕

〔音〕カイ(呉)(漢)

〔訓〕うみ

[意味]

①うみ。(対)陸。「海洋・海岸・大海・公海・日本海」

②大きなみずうみ。「青海・カスピ海」

③広く大きい。「海容・海口(=大ぼらふき)・海碗(=どんぶり)」

④同種のものが一面に多く集まっているもの。「樹海・雲海・学海・人海戦術」

[解字]

形声。「水」+音符「 」(=暗い)。くろぐろとした深い水の意。

[下ツキ

雲海・遠海・沿海・縁海・外海・環海・近海・苦海・公海・航海・山海・四海・樹海・深海・人海戦術・制海・絶海・浅海・蒼海・掃海・桑海・滄海・大海・譚海・探海灯・泥海・東海・渡海・内海・氷海・碧海・領海・臨海

[難読]

海豹あざらし・海驢あしか・海女あま・海人あま・海士あま・海参いりこ・海豚いるか・海原うなばら・海胆うに・海栗うに・海老えび・海髪おごのり・うご・海月くらげ・海哲くらげ・海鼠腸このわた・海嘯つなみ・海鼠なまこ・海苔のり・海星ひとで・海盤車ひとで・海扇ほたてがい・海鞘ほや・海松みる・海雲もずく・海蘊もずく・海象セイウチ・海馬セイウチ・海牙ハーグ・海狸ビーバー・海獺ラッコ

」(=暗い)。くろぐろとした深い水の意。

[下ツキ

雲海・遠海・沿海・縁海・外海・環海・近海・苦海・公海・航海・山海・四海・樹海・深海・人海戦術・制海・絶海・浅海・蒼海・掃海・桑海・滄海・大海・譚海・探海灯・泥海・東海・渡海・内海・氷海・碧海・領海・臨海

[難読]

海豹あざらし・海驢あしか・海女あま・海人あま・海士あま・海参いりこ・海豚いるか・海原うなばら・海胆うに・海栗うに・海老えび・海髪おごのり・うご・海月くらげ・海哲くらげ・海鼠腸このわた・海嘯つなみ・海鼠なまこ・海苔のり・海星ひとで・海盤車ひとで・海扇ほたてがい・海鞘ほや・海松みる・海雲もずく・海蘊もずく・海象セイウチ・海馬セイウチ・海牙ハーグ・海狸ビーバー・海獺ラッコ

筆順

筆順

〔水(氵・氺)部6画/9画/教育/1904・3324〕

[

〔水(氵・氺)部6画/9画/教育/1904・3324〕

[ ] 字形

] 字形

〔水(氵・氺)部7画/10画〕

〔音〕カイ(呉)(漢)

〔訓〕うみ

[意味]

①うみ。(対)陸。「海洋・海岸・大海・公海・日本海」

②大きなみずうみ。「青海・カスピ海」

③広く大きい。「海容・海口(=大ぼらふき)・海碗(=どんぶり)」

④同種のものが一面に多く集まっているもの。「樹海・雲海・学海・人海戦術」

[解字]

形声。「水」+音符「

〔水(氵・氺)部7画/10画〕

〔音〕カイ(呉)(漢)

〔訓〕うみ

[意味]

①うみ。(対)陸。「海洋・海岸・大海・公海・日本海」

②大きなみずうみ。「青海・カスピ海」

③広く大きい。「海容・海口(=大ぼらふき)・海碗(=どんぶり)」

④同種のものが一面に多く集まっているもの。「樹海・雲海・学海・人海戦術」

[解字]

形声。「水」+音符「 」(=暗い)。くろぐろとした深い水の意。

[下ツキ

雲海・遠海・沿海・縁海・外海・環海・近海・苦海・公海・航海・山海・四海・樹海・深海・人海戦術・制海・絶海・浅海・蒼海・掃海・桑海・滄海・大海・譚海・探海灯・泥海・東海・渡海・内海・氷海・碧海・領海・臨海

[難読]

海豹あざらし・海驢あしか・海女あま・海人あま・海士あま・海参いりこ・海豚いるか・海原うなばら・海胆うに・海栗うに・海老えび・海髪おごのり・うご・海月くらげ・海哲くらげ・海鼠腸このわた・海嘯つなみ・海鼠なまこ・海苔のり・海星ひとで・海盤車ひとで・海扇ほたてがい・海鞘ほや・海松みる・海雲もずく・海蘊もずく・海象セイウチ・海馬セイウチ・海牙ハーグ・海狸ビーバー・海獺ラッコ

」(=暗い)。くろぐろとした深い水の意。

[下ツキ

雲海・遠海・沿海・縁海・外海・環海・近海・苦海・公海・航海・山海・四海・樹海・深海・人海戦術・制海・絶海・浅海・蒼海・掃海・桑海・滄海・大海・譚海・探海灯・泥海・東海・渡海・内海・氷海・碧海・領海・臨海

[難読]

海豹あざらし・海驢あしか・海女あま・海人あま・海士あま・海参いりこ・海豚いるか・海原うなばら・海胆うに・海栗うに・海老えび・海髪おごのり・うご・海月くらげ・海哲くらげ・海鼠腸このわた・海嘯つなみ・海鼠なまこ・海苔のり・海星ひとで・海盤車ひとで・海扇ほたてがい・海鞘ほや・海松みる・海雲もずく・海蘊もずく・海象セイウチ・海馬セイウチ・海牙ハーグ・海狸ビーバー・海獺ラッコ

大辞林の検索結果 (5)

うみ【海】🔗⭐🔉

うみ [1] 【海】

(1)地球の表面のうち,海水をたたえた部分。総面積は約3億6千万平方キロメートルで,地球表面積の約四分の三を占める。最深はマリアナ海溝の約1万1千メートル。平均深度は3千8百メートル。海洋。

⇔陸

〔一般に外海をいうが,カスピ海のように周囲を陸で囲まれた大きな湖などをもいう〕

(2)みずうみ。湖。「鳰(ニオ)の―」

(3)月面の,比較的凹凸少なく広々している所。「嵐の―」

(4)あたり一面がその物でおおわれていること。「あたりは火の―だった」

(5)硯(スズリ)の,水をためておく部分。池。

うみ【海】🔗⭐🔉

うみ 【海】

文部省唱歌。作詞作曲者とも不明。1913年(大正2)刊の「尋常小学唱歌(五)」に発表。「松原遠く消ゆるところ…」

み【海】🔗⭐🔉

み 【海】

〔「うみ」の「う」が脱落した形〕

うみ。「淡海(オウミ)の―瀬田のわたりに潜(カズ)く鳥/日本書紀(神功)」

わた【海】🔗⭐🔉

わた 【海】

うみ。「―の底沖つ深江の/万葉 813」

広辞苑+大辞林に「海」で完全一致するの検索結果。