複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (49)

こ‐がい【戸外】‥グワイ🔗⭐🔉

こ‐がい【戸外】‥グワイ

戸の外。家のそと。屋外。「―の空気」「―で遊ぶ」

こ‐こ【戸戸】🔗⭐🔉

こ‐こ【戸戸】

一戸一戸。家ごと。各戸。

こ‐こう【戸口】🔗⭐🔉

こ‐こう【戸口】

戸数と人口。

⇒ここう‐ちょうさ【戸口調査】

ここう‐ちょうさ【戸口調査】‥テウ‥🔗⭐🔉

ここう‐ちょうさ【戸口調査】‥テウ‥

①戸数・人口を調べること。

②各戸を訪ねて家族の動態などを調べること。

⇒こ‐こう【戸口】

こ‐しゅ【戸主】🔗⭐🔉

こ‐しゅ【戸主】

①律令制で、戸の首長。戸の代表者。

②〔法〕一家の首長で、戸主権を有し、家族を統轄しこれを扶養する義務を負う者。1871年(明治4)公布の戸籍法の用語で、1947年に家の制度とともに廃止。家長。

⇒こしゅ‐けん【戸主権】

こしゅ‐けん【戸主権】🔗⭐🔉

こしゅ‐けん【戸主権】

家族統率のために戸主に認められた権利。家の制度とともに廃止。

⇒こ‐しゅ【戸主】

こ‐すう【戸数】🔗⭐🔉

こ‐すう【戸数】

家の数。やかず。

⇒こすう‐わり【戸数割】

こすう‐わり【戸数割】🔗⭐🔉

こすう‐わり【戸数割】

一戸を構える者または一戸を構えなくても独立の生計を営む者を単位として、これに賦課した市町村の特別税。1878年(明治11)定められ、1940年廃止。

⇒こ‐すう【戸数】

こ‐せき【戸籍】🔗⭐🔉

こ‐せき【戸籍】

①戸(家)ごとに戸主や家族の続柄・氏名・年齢・性別などを記載した公文書。日本では、中国にならって6世紀ごろから朝廷直轄領の一部で造り、大化改新後の律令国家では6年ごとに全国的に造ることとしたが、10世紀にはほぼ廃絶。明治維新後復活した。へじゃく。→庚午年籍→壬申戸籍。

②国民の身分関係を明らかにするため夫婦およびこれと氏を同じくする子を単位として編製され、その本籍・氏名・生年月日・入籍原因などを記載する公文書。

⇒こせき‐げんぽん【戸籍原本】

⇒こせき‐しょうほん【戸籍抄本】

⇒こせき‐とうほん【戸籍謄本】

⇒こせき‐ひっとうしゃ【戸籍筆頭者】

⇒こせき‐ぼ【戸籍簿】

⇒こせき‐ほう【戸籍法】

こせき‐げんぽん【戸籍原本】🔗⭐🔉

こせき‐げんぽん【戸籍原本】

戸籍事務を管掌する市町村長が最初に作成した戸籍。

⇒こ‐せき【戸籍】

こせき‐しょうほん【戸籍抄本】‥セウ‥🔗⭐🔉

こせき‐しょうほん【戸籍抄本】‥セウ‥

戸籍のうち請求者の指定した部分だけを転写した文書。

⇒こ‐せき【戸籍】

こせき‐とうほん【戸籍謄本】🔗⭐🔉

こせき‐とうほん【戸籍謄本】

戸籍原本の全部を謄写した文書。

⇒こ‐せき【戸籍】

こせき‐ひっとうしゃ【戸籍筆頭者】🔗⭐🔉

こせき‐ひっとうしゃ【戸籍筆頭者】

戸籍の冒頭に記載されている者。戸主とは異なり、特別の権利関係を示すものではない。

⇒こ‐せき【戸籍】

こせき‐ぼ【戸籍簿】🔗⭐🔉

こせき‐ぼ【戸籍簿】

同一市町村の戸籍を地番号の順序に綴った帳簿。

⇒こ‐せき【戸籍】

こせき‐ほう【戸籍法】‥ハフ🔗⭐🔉

こせき‐ほう【戸籍法】‥ハフ

戸籍制度を規定した法律。1871年(明治4)に太政官布告で定め、1914年(大正3)に全文改正、第二次大戦後民法の親族・相続編の改正に伴って47年に全面的改正。

⇒こ‐せき【戸籍】

こ‐だて【戸建】🔗⭐🔉

こ‐だて【戸建】

(集合住宅に対して)独立した一戸の住宅。一戸建て住宅。

と【門・戸】🔗⭐🔉

と【門・戸】

①家の出入口。戸口。かど。もん。古事記中「後しりつ―よ、い行きたがひ、前つ―よ、い行きたがひ」

②水流の出入りする所。水門みと。瀬戸せと。古事記下「由良の―の―中のいくりに」

③建具の一つ。出入口・窓などに開閉できるようにとりつけたもの。とびら。万葉集14「誰そ此の屋の―押そぶる」

とがくし【戸隠】🔗⭐🔉

とがくし【戸隠】

(天手力男命あまのたぢからおのみことの投げた天岩戸の落ちた場所と伝える)長野県北部、戸隠山の麓の地。

⇒とがくし‐しょうま【戸隠升麻】

⇒とがくし‐じんじゃ【戸隠神社】

⇒とがくし‐やま【戸隠山】

とがくし‐しょうま【戸隠升麻】🔗⭐🔉

とがくし‐しょうま【戸隠升麻】

メギ科の多年草。本州中部の高山に生じ、日本特産。高さ約30センチメートル。葉は3出複葉をなし、茎頂に2枚。初夏、淡紫色星形の数花を下垂して付ける。トガクシソウ。

⇒とがくし【戸隠】

とがくし‐じんじゃ【戸隠神社】🔗⭐🔉

とがくし‐じんじゃ【戸隠神社】

戸隠にある、元国幣小社。祭神は天手力男命あまのたぢからおのみこと(奥社)。中社に天八意思兼命あまのやごころおもいかねのみこと、宝光社に天表春命あまのうわはるのみことをまつる。中世には戸隠三千坊と称し、修験道の大道場であった。

戸隠神社 中社

撮影:新海良夫

戸隠神社 奥社

撮影:新海良夫

戸隠神社 奥社

撮影:新海良夫

⇒とがくし【戸隠】

⇒とがくし【戸隠】

戸隠神社 奥社

撮影:新海良夫

戸隠神社 奥社

撮影:新海良夫

⇒とがくし【戸隠】

⇒とがくし【戸隠】

とがくし‐やま【戸隠山】🔗⭐🔉

とがくし‐やま【戸隠山】

長野県北部、信越国境近くにそびえる山。標高1904メートル。古来修験道の霊場で、近年は観光地化が進む。

戸隠山とそばの花

撮影:新海良夫

戸隠山

撮影:新海良夫

戸隠山

撮影:新海良夫

⇒とがくし【戸隠】

⇒とがくし【戸隠】

戸隠山

撮影:新海良夫

戸隠山

撮影:新海良夫

⇒とがくし【戸隠】

⇒とがくし【戸隠】

とがわ【戸川】‥ガハ🔗⭐🔉

とがわ【戸川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒とがわ‐しゅうこつ【戸川秋骨】

⇒とがわ‐ゆきお【戸川幸夫】

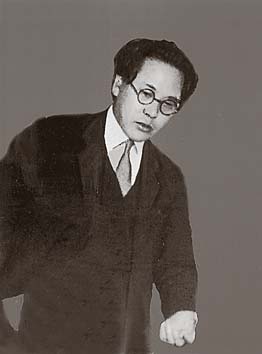

とがわ‐しゅうこつ【戸川秋骨】‥ガハシウ‥🔗⭐🔉

とがわ‐しゅうこつ【戸川秋骨】‥ガハシウ‥

英文学者・随筆家。本名、明三。熊本県生れ。東大卒。北村透谷・島崎藤村らと親交を結び、「文学界」に参加、のち慶応大学で英文学を講じた。(1870〜1939)

⇒とがわ【戸川】

とがわ‐ゆきお【戸川幸夫】‥ガハ‥ヲ🔗⭐🔉

とがわ‐ゆきお【戸川幸夫】‥ガハ‥ヲ

小説家。佐賀県生れ。山形高校中退。動物文学の分野で活躍。作「高安犬物語」「牙王物語」「咬ませ犬」など。(1912〜2004)

⇒とがわ【戸川】

と‐かんむり【戸冠】🔗⭐🔉

と‐かんむり【戸冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「房」「扉」などの冠の「戸」の称。戸垂とだれ。

と‐ぐち【戸口】🔗⭐🔉

と‐ぐち【戸口】

戸の立ててある、家の出入口。「―に立つ」

とぐら‐かみやまだ‐おんせん【戸倉上山田温泉】‥ヲン‥🔗⭐🔉

とぐら‐かみやまだ‐おんせん【戸倉上山田温泉】‥ヲン‥

長野県千曲市、千曲川の両岸にある温泉。泉質は硫黄泉。

と‐ぐるま【戸車】🔗⭐🔉

と‐ぐるま【戸車】

引き戸の上または下につけ、開閉を便にする小さい車輪。

とさか【戸坂】🔗⭐🔉

とさか【戸坂】

姓氏の一つ。

⇒とさか‐じゅん【戸坂潤】

とさか‐じゅん【戸坂潤】🔗⭐🔉

と‐さき【戸前】🔗⭐🔉

と‐さき【戸前】

戸口。出入口。基佐集「かすかなる谷の―も」

と‐しょうじ【戸障子】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

と‐しょうじ【戸障子】‥シヤウ‥

戸と障子。

と‐だれ【戸垂】🔗⭐🔉

と‐だれ【戸垂】

(→)戸冠とかんむりに同じ。

と‐ぶすま【戸襖】🔗⭐🔉

と‐ぶすま【戸襖】

建具の一つ。板戸に襖紙を張ったもの。

と‐まえ【戸前】‥マヘ🔗⭐🔉

と‐まえ【戸前】‥マヘ

①蔵の入口の戸の前。蔵前。

②土蔵の引戸の前に設ける観音開きのとびら。浄瑠璃、新版歌祭文「外とから―をどつさりと鼠落しのしすまし顔」

③転じて、土蔵を数えるのにいう語。

とやま‐が‐はら【戸山ヶ原】🔗⭐🔉

とやま‐が‐はら【戸山ヶ原】

東京都新宿区中央部を占める地区。もと原野で練兵場など陸軍の施設があった。

とやまつみ‐の‐かみ【戸山津見神】🔗⭐🔉

とやまつみ‐の‐かみ【戸山津見神】

外山とやまをつかさどる神。伊弉諾尊いざなぎのみことが迦具土かぐつち神を斬った時、その死体の右足から生まれたという。

へ【戸】🔗⭐🔉

へ【戸】

(「へ(竈)」の転という)戸籍。欽明紀「戸帳へのふみたに編貫つく」

へ‐ざ【戸座】🔗⭐🔉

へ‐ざ【戸座】

神祇官に属し、祭祀に参列して天皇・斎王らに随行する童男。7歳以上の未成年の男子を卜定ぼくじょうしてこれにあてる。

へ‐じゃく【戸籍】🔗⭐🔉

へ‐じゃく【戸籍】

「戸籍こせき」の古訓。

べつき【戸次】🔗⭐🔉

べつき【戸次】

姓氏の一つ。

⇒べつき‐しょうざえもん【戸次庄左衛門】

べつき‐しょうざえもん【戸次庄左衛門】‥シヤウ‥ヱ‥🔗⭐🔉

べつき‐しょうざえもん【戸次庄左衛門】‥シヤウ‥ヱ‥

(姓は別木とも)江戸前期の浪人。徳川秀忠夫人二十七回忌を期し、浪人を糾合して老中襲撃の計画を立てた。事前に発覚し捕らえられ、浅草で磔刑(承応事件)。( 〜1652)

⇒べつき【戸次】

へ‐ぬし【戸主】🔗⭐🔉

へ‐ぬし【戸主】

①一家の長たる人。こしゅ。孝徳紀「凡そ―には皆家長いえのかみを以てす」↔戸人へひと。

②平城京・平安京の宅地の区画。1町の32分の1。

へ‐の‐ふみた【戸籍】🔗⭐🔉

へ‐の‐ふみた【戸籍】

古代の戸籍。大和時代には直轄領の一部で、律令時代には全国で6年ごとに作成された。こせき。へのふだ。へふむだ。へふだ。

へ‐ひと【戸人】🔗⭐🔉

へ‐ひと【戸人】

①一戸の家内の人。家族。皇太神宮儀式帳「―三人」↔戸主へぬし。

②封戸ふこ。持統紀「―増すこと皇子高市に二千戸」

へ‐ふだ【戸札】🔗⭐🔉

へ‐ふだ【戸札】

戸籍。人別帳。

[漢]戸🔗⭐🔉

戸 字形

筆順

筆順

〔戸(戶)部0画/4画/教育/2445・384D〕

[戶] 字形

〔戸(戶)部0画/4画/教育/2445・384D〕

[戶] 字形

〔戸(戶)部0画/4画〕

〔音〕コ(漢)

〔訓〕と・へ

[意味]

①とびら。と。家・へやの出入り口。とぐち。「門戸・戸外」

②いえ。一家。「戸籍・戸主・戸別・一万戸」

[解字]

「門」(=両開きのとびら)の左半部の一枚のとびらを描いた象形文字。[

〔戸(戶)部0画/4画〕

〔音〕コ(漢)

〔訓〕と・へ

[意味]

①とびら。と。家・へやの出入り口。とぐち。「門戸・戸外」

②いえ。一家。「戸籍・戸主・戸別・一万戸」

[解字]

「門」(=両開きのとびら)の左半部の一枚のとびらを描いた象形文字。[ ]は異体字。

[下ツキ

下戸・上戸・全戸・佃戸・封戸・毎戸・門戸

]は異体字。

[下ツキ

下戸・上戸・全戸・佃戸・封戸・毎戸・門戸

筆順

筆順

〔戸(戶)部0画/4画/教育/2445・384D〕

[戶] 字形

〔戸(戶)部0画/4画/教育/2445・384D〕

[戶] 字形

〔戸(戶)部0画/4画〕

〔音〕コ(漢)

〔訓〕と・へ

[意味]

①とびら。と。家・へやの出入り口。とぐち。「門戸・戸外」

②いえ。一家。「戸籍・戸主・戸別・一万戸」

[解字]

「門」(=両開きのとびら)の左半部の一枚のとびらを描いた象形文字。[

〔戸(戶)部0画/4画〕

〔音〕コ(漢)

〔訓〕と・へ

[意味]

①とびら。と。家・へやの出入り口。とぐち。「門戸・戸外」

②いえ。一家。「戸籍・戸主・戸別・一万戸」

[解字]

「門」(=両開きのとびら)の左半部の一枚のとびらを描いた象形文字。[ ]は異体字。

[下ツキ

下戸・上戸・全戸・佃戸・封戸・毎戸・門戸

]は異体字。

[下ツキ

下戸・上戸・全戸・佃戸・封戸・毎戸・門戸

大辞林の検索結果 (49)

こ【戸】🔗⭐🔉

こ 【戸】

■一■ [1] (名)

(1)家の出入り口。戸口。また,とびら。と。

(2)家。家屋。また,一家。

(3)律令制で,地方行政における社会組織の最小単位。戸籍記載・賦課の単位でもあり,里や郷を構成する。

→郷戸(ゴウコ)

■二■ (接尾)

助数詞。家や世帯の数を数えるのに用いる。「戸数百―」

こ-がい【戸外】🔗⭐🔉

こ-がい ―グワイ [1][0] 【戸外】

家の外。屋外(オクガイ)。「―で遊ぶ」

こ-げき【戸隙】🔗⭐🔉

こ-げき [0] 【戸隙】

戸のすき間。

こ-こ【戸戸】🔗⭐🔉

こ-こ [1] 【戸戸】

一軒一軒。家々。家ごと。

こ-こう【戸口】🔗⭐🔉

こ-こう [0][1] 【戸口】

戸数と人口。「六十六州の―の数は確かならず/折たく柴の記」

ここう-ちょうさ【戸口調査】🔗⭐🔉

ここう-ちょうさ ―テウ― [4] 【戸口調査】

(1)戸数や人口を調べること。

(2)各戸を訪ねて家族の動態などを調べること。戸口実査。

こ-しゅ【戸主】🔗⭐🔉

こ-しゅ [1] 【戸主】

(1)律令制で,戸の首長。戸口の租・庸(ヨウ)・調などに責任を負う。家長。

(2)民法旧規定で,一家の統率者。戸主権を有し,家族を統轄し扶養する義務を負う。1947年(昭和22),現行民法の公布により廃止。家長。

こしゅ-けん【戸主権】🔗⭐🔉

こしゅ-けん [2] 【戸主権】

民法旧規定で,戸主に与えられていた家族を支配・統率する権利。

こ-すう【戸数】🔗⭐🔉

こ-すう [2] 【戸数】

家の数。

こ-せき【戸籍】🔗⭐🔉

こ-せき [0] 【戸籍】

(1)個人の家族的身分関係を明確にするため,夫婦とその未婚の子とを単位として,氏名・生年月日・続柄などを記載した公文書。本籍地の市町村に置かれる。旧制では,家を中心とした身分関係を明確にするため,戸主および一家を構成する家族で編成された。

(2)律令制下,班田収授や氏姓決定などのため,戸主・戸口・奴婢(ヌヒ)の氏姓名・性別・年齢や課不課の別,受田額などを記載したもの。六年に一度の作成が原則だが平安中期には廃(スタ)れた。庚午年籍(コウゴネンジヤク)など。

こせき-げんぽん【戸籍原本】🔗⭐🔉

こせき-げんぽん [4] 【戸籍原本】

戸籍事務を取り扱う市区町村長が,最初に作成した戸籍。

こせき-しょうほん【戸籍抄本】🔗⭐🔉

こせき-しょうほん ―セウ― [4] 【戸籍抄本】

戸籍の記載のうち,請求者の指定した一部を転写した証明文書。

こせき-とうほん【戸籍謄本】🔗⭐🔉

こせき-とうほん [4] 【戸籍謄本】

一戸籍の記載の全部を転写した証明文書。

こせき-ひっとうしゃ【戸籍筆頭者】🔗⭐🔉

こせき-ひっとうしゃ [6] 【戸籍筆頭者】

各戸籍の最初に記載されている人。民法旧規定の戸主とは異なり,法律的な権利関係を意味するものではない。原則として,婚姻の際に氏を変えなかった側の者をいい,その多くは男性である。

こせき-ぼ【戸籍簿】🔗⭐🔉

こせき-ぼ [3] 【戸籍簿】

同一市町村内の戸籍を地番順および戸籍筆頭者の氏の五十音順に綴(ツヅ)った帳簿。

こせき-ほう【戸籍法】🔗⭐🔉

こせき-ほう ―ハフ 【戸籍法】

戸籍制度を規律する法律。現行戸籍法は1947年(昭和22)制定。民法改正に伴う家の廃止により,従来のものを根本的に改めたもの。

こ-だて【戸建て】🔗⭐🔉

こ-だて [0] 【戸建て】

(集合住宅に対して)一戸建ての住宅。戸建て住宅。

と【戸】🔗⭐🔉

と [0] 【戸】

〔「門(ト)」と同源〕

窓や出入り口,門・戸棚などに取り付け,開閉して内部と外部とを仕切ったり,出入り口を閉ざしたりするための建具の総称。「雨―」「―をあける」

と【門・戸】🔗⭐🔉

と 【門・戸】

(1)家の出入り口。戸口。かど。もん。「後つ―より逃げ出でて/古事記(中訓)」

(2)海峡などの,両岸がせばまった水流の出入りする所。水門(ミト)。瀬戸。「天離る鄙(ヒナ)の長道ゆ恋ひ来れば明石の―より大和島見ゆ/万葉 255」

とがくし【戸隠】🔗⭐🔉

とがくし 【戸隠】

長野県北部,戸隠山麓にある地名。天手力男命(アマノタヂカラオノミコト)が投げた天岩戸の落ちた所という。

とがくし-しょうま【戸隠升麻】🔗⭐🔉

とがくし-しょうま [5] 【戸隠升麻】

メギ科の多年草。日本特産で中部地方の林中に生える。高さ約30センチメートル。葉は三出複葉で茎頂に二個対生する。六月頃茎頂の花柄に淡紫色の花を下向きにつける。萼片(ガクヘン)は六個,花弁は小さい。戸隠山中で最初に発見された。戸隠草。

とがくし-じんじゃ【戸隠神社】🔗⭐🔉

とがくし-じんじゃ 【戸隠神社】

長野県戸隠にある神社。祭神は天手力男命(アマノタヂカラオノミコト)。中世には修験者の道場として栄えた。

とがくし-やま【戸隠山】🔗⭐🔉

とがくし-やま 【戸隠山】

長野県北部,戸隠村にある山。海抜1904メートル。全山凝灰岩質集塊岩からなり,鋸(ノコギリ)状の崖が連なる。古来,山伏の修験道場。

とがわ【戸川】🔗⭐🔉

とがわ トガハ 【戸川】

姓氏の一。

とがわ-しゅうこつ【戸川秋骨】🔗⭐🔉

とがわ-しゅうこつ トガハシウコツ 【戸川秋骨】

(1870-1939) 評論家・英文学者。熊本県生まれ。本名,明三。東大卒。1893年(明治26)島崎藤村らと「文学界」を創刊。のち慶大教授。翻訳家としても知られる。

と-かんむり【戸冠】🔗⭐🔉

と-かんむり [2] 【戸冠】

漢字の冠の一。「房」「扉」「扁」などの「戸」の部分。戸垂れ。

と-ぐち【戸口】🔗⭐🔉

と-ぐち [1][0] 【戸口】

建物の出入り口。

とぐら【戸倉】🔗⭐🔉

とぐら 【戸倉】

長野県北部,埴科(ハニシナ)郡の町。北国街道の旧宿場町・温泉町。

とぐら-かみやまだ-おんせん【戸倉上山田温泉】🔗⭐🔉

とぐら-かみやまだ-おんせん ―ヲンセン 【戸倉上山田温泉】

長野県戸倉町と更級(サラシナ)郡上山田町にまたがる温泉街。千曲川の中流域で,背後に冠着山(カムリキヤマ)がある。単純硫黄泉。

と-ぐるま【戸車】🔗⭐🔉

と-ぐるま [2] 【戸車】

戸の上または下に取り付けて,滑らかに動くようにする小さな車。滑り車。

とさか【戸坂】🔗⭐🔉

とさか 【戸坂】

姓氏の一。

とさか-じゅん【戸坂潤】🔗⭐🔉

とさか-じゅん 【戸坂潤】

(1900-1945) 哲学者・評論家。東京生まれ。京大卒。新カント派からマルクス主義的立場に転じ,主に科学方法論・イデオロギー論に関心を寄せる。唯物論研究会を創立し,時の反動化に抗したが,治安維持法により検挙,1944年(昭和19)下獄,翌年,長野刑務所で獄死。著「日本イデオロギー論」など。

と-しょうじ【戸障子】🔗⭐🔉

と-しょうじ ―シヤウジ [2] 【戸障子】

戸と障子。

と-だれ【戸垂(れ)】🔗⭐🔉

と-だれ [0] 【戸垂(れ)】

⇒戸冠(トカンムリ)

と-ばしり【戸走り】🔗⭐🔉

と-ばしり [2][4] 【戸走り】

〔塗れば戸がよく滑ることから〕

虫白蝋(イボタロウ)の別名。

と-ぶすま【戸襖】🔗⭐🔉

と-ぶすま [2] 【戸襖】

紙または布を張って襖のようにした板戸。

と-まえ【戸前】🔗⭐🔉

と-まえ ―マヘ 【戸前】

■一■ [0] (名)

土蔵の入り口の戸のある所。また,その戸。「―にある部屋」「―に錠をさす」

■二■ (接尾)

助数詞。土蔵を数えるのに用いる。「土蔵三―」

とやま-が-はら【戸山ヶ原】🔗⭐🔉

とやま-が-はら 【戸山ヶ原】

東京都新宿区にあった原。旧陸軍が練兵場などに使用。現在は住宅・文教地区。

へ【戸】🔗⭐🔉

へ 【戸】

民の家。また,戸籍。「秦人の―の数,総て七千五十三―/日本書紀(欽明訓)」

へ-ぬし【戸主】🔗⭐🔉

へ-ぬし [0] 【戸主】

(1)律令制における戸の法律上の責任者。こしゅ。

(2)平城京・平安京の地割りの最小単位。一町を三二の区画に分割したもの。

へ-の-ふだ【戸の札】🔗⭐🔉

へ-の-ふだ 【戸の札】

古代の良民の戸籍。律令時代には六年ごとに全国的に調査作成された。へのふみた。へのふんだ。へふだ。

こがい【戸外の】(和英)🔗⭐🔉

こがい【戸外の】

outdoor;→英和

open-air.〜で[に]in the open air;out of doors.

こしゅ【戸主】(和英)🔗⭐🔉

こしゅ【戸主】

the head of a family.→英和

こすう【戸数】(和英)🔗⭐🔉

こすう【戸数】

the number of houses[families].

こせき【戸籍】(和英)🔗⭐🔉

こせき【戸籍】

the (village,town,city) register.〜に入れる have a person's name entered in one's family register.‖戸籍係 a registrar.戸籍謄(抄)本 a copy (an abstract) of one's family register.

とぐち【戸口】(和英)🔗⭐🔉

とぐるま【戸車】(和英)🔗⭐🔉

とぐるま【戸車】

a roller.→英和

広辞苑+大辞林に「戸」で始まるの検索結果。もっと読み込む