複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (14)

せ‐と【瀬戸】🔗⭐🔉

せ‐と【瀬戸】

(「狭せ門と」の意)

①幅の狭い海峡。潮汐の干満によって激しい潮流を生ずる。万葉集12「室の浦の―の崎なる鳴島なきしまの」

②(→)「せとぎわ」2の略。「生死の―に立つ」

せと【瀬戸】(地名)🔗⭐🔉

せと【瀬戸】

①愛知県北西部の市。付近の丘陵に陶土を産し、燃料の黒松が多いので、陶祖加藤景正以来瀬戸焼の名を全国に馳せた。日本最大の陶磁器工業地として陶都の称がある。人口13万2千。

②「せともの」「せとやき」の略。

せと‐うち【瀬戸内】🔗⭐🔉

せと‐うち【瀬戸内】

①瀬戸内海およびその沿岸地方。海上交通が古くから発達し、沿岸に港町が栄えた。

②岡山県南東部の市。瀬戸内海に面し、島嶼が点在する。農業・漁業が産業の中心。人口3万9千。

せと‐おおはし【瀬戸大橋】‥オホ‥🔗⭐🔉

せと‐おおはし【瀬戸大橋】‥オホ‥

本州四国連絡橋の一つ。岡山県倉敷市児島から塩飽しわく諸島の櫃石ひついし島・与島などを経て香川県坂出市まで9.4キロメートルの海峡部を結ぶ橋。下津井瀬戸大橋、南・北備讃瀬戸大橋など道路・鉄道併用の6橋から構成。1988年完成。

瀬戸大橋(倉敷)

撮影:山梨勝弘

瀬戸大橋(坂出)

撮影:山梨勝弘

瀬戸大橋(坂出)

撮影:山梨勝弘

⇒せとおおはし‐せん【瀬戸大橋線】

⇒せとおおはし‐せん【瀬戸大橋線】

瀬戸大橋(坂出)

撮影:山梨勝弘

瀬戸大橋(坂出)

撮影:山梨勝弘

⇒せとおおはし‐せん【瀬戸大橋線】

⇒せとおおはし‐せん【瀬戸大橋線】

せとおおはし‐せん【瀬戸大橋線】‥オホ‥🔗⭐🔉

せとおおはし‐せん【瀬戸大橋線】‥オホ‥

瀬戸内海を横断し、岡山・香川両県を結ぶJR本四備讃線の通称。茶屋町・宇多津間、全長31.0キロメートル。

⇒せと‐おおはし【瀬戸大橋】

せと‐からつ【瀬戸唐津】🔗⭐🔉

せと‐からつ【瀬戸唐津】

白色の長石釉のかかった唐津焼の一種。白釉が瀬戸焼の陶器に似ることからの称という。せとがらつ。

せと‐ぎわ【瀬戸際】‥ギハ🔗⭐🔉

せと‐ぎわ【瀬戸際】‥ギハ

①瀬戸と海とのさかい。

②安危・成敗・生死のわかれる、さしせまった場合。運命のわかれめ。浄瑠璃、大塔宮曦鎧「この―に思案どころか」。「命の―」

せと‐ぐち【瀬戸口】🔗⭐🔉

せと‐ぐち【瀬戸口】

瀬戸の入口。山家集「―にたけるうしほの大淀み」

せと‐ぐろ【瀬戸黒】🔗⭐🔉

せと‐ぐろ【瀬戸黒】

桃山時代に美濃窯で作られた漆黒の茶碗。瀬戸黒茶碗。天正てんしょう黒。

せと‐ないかい【瀬戸内海】🔗⭐🔉

せと‐ないかい【瀬戸内海】

本州と四国・九州とに囲まれた内海。沖積世初期に中央構造線の北縁に沿う陥没帯が海となったもの。友ヶ島水道(紀淡海峡)・鳴門海峡・豊予海峡・関門海峡によってわずかに外洋に通じ、大小約3000の島々が散在し、天然の美観に恵まれ、国立公園に指定されている。沿岸には良港が多く、古くから海上交通が盛ん。

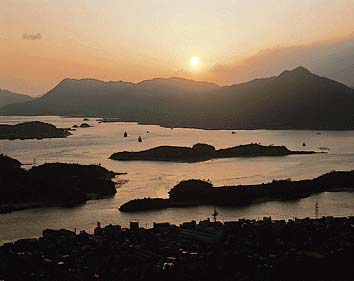

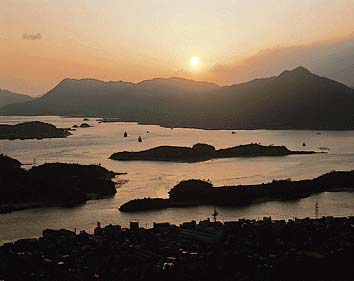

瀬戸内海夕景

撮影:山梨勝弘

⇒せとないかい‐こくりつこうえん【瀬戸内海国立公園】

⇒せとないかい‐こくりつこうえん【瀬戸内海国立公園】

⇒せとないかい‐こくりつこうえん【瀬戸内海国立公園】

⇒せとないかい‐こくりつこうえん【瀬戸内海国立公園】

せとないかい‐こくりつこうえん【瀬戸内海国立公園】‥ヱン🔗⭐🔉

せとないかい‐こくりつこうえん【瀬戸内海国立公園】‥ヱン

中国地方と四国の瀬戸内海沿岸および和歌山県の紀淡海峡に臨む地区などを包含する国立公園。リアス海岸と多島海に特色。

⇒せと‐ないかい【瀬戸内海】

せと‐ひき【瀬戸引】🔗⭐🔉

せと‐ひき【瀬戸引】

鉄製の鍋などの内部に琺瑯ほうろうを引くこと。また、そのもの。琺瑯引。

せと‐もの【瀬戸物】🔗⭐🔉

せと‐もの【瀬戸物】

①(→)瀬戸焼に同じ。

②陶磁器の総称。「―の茶碗」

せと‐やき【瀬戸焼】🔗⭐🔉

せと‐やき【瀬戸焼】

愛知県瀬戸市およびその付近から産出する陶磁器の総称。平安中期頃から灰釉かいゆう陶器を焼成したが、鎌倉時代に加藤景正(初代藤四郎)が宋に渡って陶法を伝来し、瀬戸焼を開いたと伝える。この時代には灰釉はいぐすりのほか飴色の釉うわぐすりを、室町時代には天目釉てんもくゆうを多く用いた。江戸時代中頃に衰退したのち、文化(1804〜1818)年間、加藤民吉が肥前に赴き磁器の製法を将来。以後、陶器に代わって磁器が瀬戸焼の主流を占め、再び活気を呈した。なお、近世には美濃南東部で焼かれたものを含めて瀬戸焼と呼んだ。せともの。せと。

大辞林の検索結果 (23)

せ-と【瀬戸】🔗⭐🔉

せ-と [1] 【瀬戸】

〔「狭(セ)門(ト)」の意〕

(1)相対する陸地が接近して,海が狭くなっている所。狭い海峡。

(2)「瀬戸際(セトギワ)」の略。「死ぬか生きるかの―に乗(ノツ)かかる時/五重塔(露伴)」

せと【瀬戸】🔗⭐🔉

せと 【瀬戸】

(1)愛知県北部にある市。良質の陶土を産し,鎌倉時代から製陶業が興り,日本有数の陶磁器生産地として発展。

(2)「瀬戸物」の略。

せと-うち【瀬戸内】🔗⭐🔉

せと-うち 【瀬戸内】

瀬戸内海。また,その沿岸地方の称。

せとうち-しき-きこう【瀬戸内式気候】🔗⭐🔉

せとうち-しき-きこう [7] 【瀬戸内式気候】

瀬戸内海地方に特有な気候。山地や陸地に囲まれているため,夏・冬とも季節風の陰になり,年間を通じて日照時間が多く,降水量が少ない。沿岸では海陸風が卓越し,夏の夕なぎが顕著。春から夏にかけては霧が発生しやすい。

せと-おおはし【瀬戸大橋】🔗⭐🔉

せと-おおはし ―オホハシ 【瀬戸大橋】

本四連絡橋の児島・坂出ルートの通称。海峡部の長さ約9.4キロメートル。JR 瀬戸大橋線と瀬戸中央自動車道の併用橋。1988年(昭和63)開通。

せと-からつ【瀬戸唐津】🔗⭐🔉

せと-からつ [3] 【瀬戸唐津】

唐津焼の一種。白色の釉をかけたもので,明度が瀬戸焼の陶器に近いところからいう。

せと-ぎわ【瀬戸際】🔗⭐🔉

せと-ぎわ ―ギハ [0] 【瀬戸際】

〔狭い海峡と海との境目の意〕

物事の成功・失敗の分かれ目。また,安危の分かれ目。「―に立つ」「人生の浮沈の―」「―政策」

せと-ぐち【瀬戸口】🔗⭐🔉

せと-ぐち [2] 【瀬戸口】

狭い海峡の入り口。

せとぐち【瀬戸口】🔗⭐🔉

せとぐち 【瀬戸口】

姓氏の一。

せとぐち-とうきち【瀬戸口藤吉】🔗⭐🔉

せとぐち-とうきち 【瀬戸口藤吉】

(1868-1941) 作曲家・指揮者。鹿児島県生まれ。「守るも攻むるも…」で有名な「軍艦行進曲」や「愛国行進曲」などを作曲。

せと-ぐろ【瀬戸黒】🔗⭐🔉

せと-ぐろ [0] 【瀬戸黒】

美濃の黒釉陶器。茶碗が多く,半筒形で高台は低い。天正(1573-1592)年間,利休の好みで造られたといわれる。利休黒。天正黒。

せと-だい【瀬戸鯛】🔗⭐🔉

せと-だい ―ダヒ [2] 【瀬戸鯛】

スズキ目の海魚。全長30センチメートルほど。イサキの仲間で,体形は著しく側扁し,目が大きい。体は灰褐色で,体側に濃灰褐色の幅広い五条の横帯がある。食用となるが,まずい。本州中部以南に分布。

せと-ないかい【瀬戸内海】🔗⭐🔉

せと-ないかい 【瀬戸内海】

本州・四国・九州に囲まれた日本最大の内海。西南日本をほぼ東西に横切る窪地帯に海水が浸水して形成された。無数の島々はかつての地塁などで,周囲より小高かった山地。古来,海上交通の大動脈で,また水産物の宝庫でもある。沿岸に工業が発達。気候は温暖で雨量が少ない。瀬戸内。内海。

せとないかい-こくりつこうえん【瀬戸内海国立公園】🔗⭐🔉

せとないかい-こくりつこうえん ―コウ ン 【瀬戸内海国立公園】

瀬戸内海一帯に散在する景勝地を含む国立公園。数多い島々と内海がつくりだす美観が中心で,一〇県にまたがる。

ン 【瀬戸内海国立公園】

瀬戸内海一帯に散在する景勝地を含む国立公園。数多い島々と内海がつくりだす美観が中心で,一〇県にまたがる。

ン 【瀬戸内海国立公園】

瀬戸内海一帯に散在する景勝地を含む国立公園。数多い島々と内海がつくりだす美観が中心で,一〇県にまたがる。

ン 【瀬戸内海国立公園】

瀬戸内海一帯に散在する景勝地を含む国立公園。数多い島々と内海がつくりだす美観が中心で,一〇県にまたがる。

せと-びき【瀬戸引き】🔗⭐🔉

せと-びき [0] 【瀬戸引き】

〔外見が瀬戸物に似ていることから〕

琺瑯(ホウロウ)引き。

せと-もの【瀬戸物】🔗⭐🔉

せと-もの [0] 【瀬戸物】

(1)陶磁器の通称。主に畿内以東でいう。

〔中国・四国・九州では唐津物という〕

(2)「瀬戸焼」に同じ。

せともの-がい【瀬戸物貝】🔗⭐🔉

せともの-がい ―ガヒ [4] 【瀬戸物貝】

海産の巻貝。細長い塔状で,殻高3センチメートル内外。殻は厚く,白色で瀬戸物のような光沢がある。棘皮動物に寄生し,その体液を吸う。本州中部以南の暖海に分布。

せと-やき【瀬戸焼】🔗⭐🔉

せと-やき [0] 【瀬戸焼】

愛知県瀬戸市およびその周辺で作られる陶磁器の総称。鎌倉時代に加藤藤四郎景正が中国より陶法を伝え,日本陶器の起源となり,灰釉(ハイグスリ)・飴釉(アメグスリ)が発明され本格的窯業が始まった。桃山から江戸初期にかけて黄瀬戸・瀬戸黒・織部・志野など茶器の類が盛んになるとともに雑器も焼かれるようになり,さらに文化(1804-1818)初年,加藤民吉父子が染め付け磁器を始め,のちには磁器が主流となった。せともの。せと。

せと【瀬戸】(和英)🔗⭐🔉

せとないかい【瀬戸内海】(和英)🔗⭐🔉

せとないかい【瀬戸内海】

the Inland Sea.

せとびき【瀬戸引きの】(和英)🔗⭐🔉

せとびき【瀬戸引きの】

enameled.

広辞苑+大辞林に「瀬戸」で始まるの検索結果。