複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (17)

きょう‐げん【狂言】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐げん【狂言】キヤウ‥

①道理にかなわない言葉。正法眼蔵礼拝得髄「仏法を知らざる痴人の―なり」

②戯れに言う言葉。ざれごと。沙石集3「誠ある人も聞ゆるに、―はばかりあるにや」

③科白せりふと劇的行動を伴う芸能。歌舞中心の能・踊などに対する。例外に壬生みぶ狂言のような無言劇もある。

㋐能狂言。猿楽の笑いの要素を洗練した科白せりふ劇。鎌倉・室町時代に主要な芸能となり、江戸初期に大蔵流・鷺流・和泉流が確立。幕府の式楽として能とともに一日の番組に組み入れて演ぜられた。

㋑歌舞伎狂言。歌舞伎劇の演目。また、劇そのもの。本来は初期の歌舞伎踊に対して劇的な演目を指した。

④うそのことを仕組んで人をだます行為。「―強盗」

⇒きょうげん‐うたい【狂言謡】

⇒きょうげん‐かた【狂言方】

⇒きょうげん‐き【狂言記】

⇒きょうげん‐きご【狂言綺語】

⇒きょうげん‐ざ【狂言座】

⇒きょうげん‐さくしゃ【狂言作者】

⇒きょうげん‐し【狂言師】

⇒きょうげん‐じょうるり【狂言浄瑠璃】

⇒きょうげん‐ばかま【狂言袴】

⇒きょうげん‐ばしら【狂言柱】

⇒きょうげん‐ぼん【狂言本】

⇒きょうげん‐まく【狂言幕】

⇒きょうげん‐まわし【狂言回し】

⇒きょうげん‐めん【狂言面】

⇒きょうげん‐やくしゃ【狂言役者】

きょうげん‐うたい【狂言謡】キヤウ‥ウタヒ🔗⭐🔉

きょうげん‐うたい【狂言謡】キヤウ‥ウタヒ

狂言に用いる謡。能の一節を借用してそのまま謡うもの、能の謡を模した節付けのもの、狂言独自の節付けのものなどがある。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐かた【狂言方】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐かた【狂言方】キヤウ‥

①能役者のうち狂言・能の中のアイ、翁の三番叟と風流を務める者。大蔵流・和泉流が現存、鷺流は明治年間に廃絶。

②歌舞伎の狂言作者の下級者。書抜きを作り、幕の開閉の拍子木を打つなど演出事務に当たる。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐き【狂言記】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐き【狂言記】キヤウ‥

狂言の詞章を集録した書。1660年(万治3)から刊行され、絵入の角書つのがきがある。狂言記・続狂言記・狂言記拾遺・狂言記外五十番の4種があり、曲数は合わせて200番。近世初期に上方かみがたで活躍した町風まちふう群小流派の台本に拠ったものらしく、読み物として広まった。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐きご【狂言綺語】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐きご【狂言綺語】キヤウ‥

(キョウゲンキギョとも)道理にあわない言と巧みに飾った語。小説・物語または歌舞音曲などをおとしめていう。平家物語3「願はくは今生世俗文字の業、―の誤りをもつてといふ朗詠をして」。(書名別項)

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげんきご【狂言綺語】キヤウ‥(作品名)🔗⭐🔉

きょうげんきご【狂言綺語】キヤウ‥

滑稽本。式亭三馬作。2冊。1804年(文化1)刊。主に商品広告文を蒐集。

きょうげん‐ざ【狂言座】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐ざ【狂言座】キヤウ‥

①能舞台で、橋掛りが後座あとざに接続する部分の奥まった位置。間あい狂言役の着座する所。間座あいざ。→能舞台(図)。

②歌舞伎芝居の劇場。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐さくしゃ【狂言作者】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐さくしゃ【狂言作者】キヤウ‥

歌舞伎狂言を作る人。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐し【狂言師】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐し【狂言師】キヤウ‥

①狂言を演ずる役者。→狂言方。

②江戸時代、幕府や大名の奥向に出て歌舞伎狂言を演じた踊りの女師匠。お狂言師。

③たくらんで他人をだます人。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐じょうるり【狂言浄瑠璃】キヤウ‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐じょうるり【狂言浄瑠璃】キヤウ‥ジヤウ‥

①歌舞伎狂言中のある場面に常磐津・清元などの浄瑠璃を伴うもの。

②浄瑠璃を地とする所作事しょさごと。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐ばかま【狂言袴】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐ばかま【狂言袴】キヤウ‥

紋尽しの模様を散らした、狂言に用いる袴。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐ばしら【狂言柱】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐ばしら【狂言柱】キヤウ‥

(→)後見柱こうけんばしらに同じ。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐ぼん【狂言本】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐ぼん【狂言本】キヤウ‥

①能狂言の台本。

②(→)絵入狂言本に同じ。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐まく【狂言幕】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐まく【狂言幕】キヤウ‥

劇場で、舞台の前面に引く幕。定式幕じょうしきまく。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐まわし【狂言回し】キヤウ‥マハシ🔗⭐🔉

きょうげん‐まわし【狂言回し】キヤウ‥マハシ

歌舞伎狂言などで、主人公ではないがその狂言の進行に重要な役割をつとめる役。比喩的に、裏で物事の進行を取りしきる人。「―を演ずる」

⇒きょう‐げん【狂言】

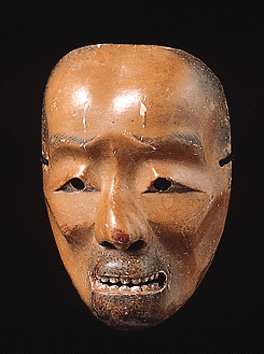

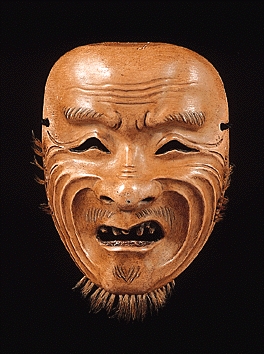

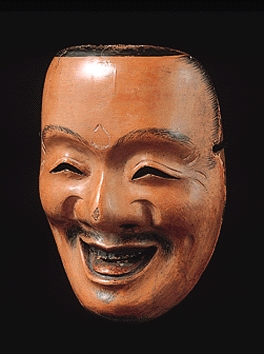

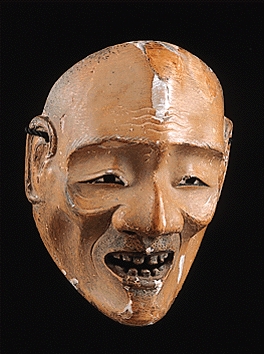

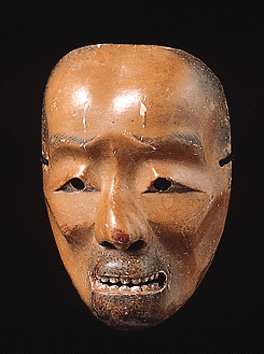

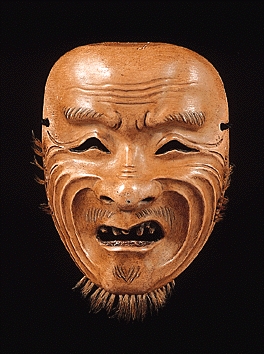

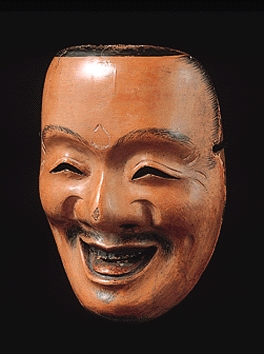

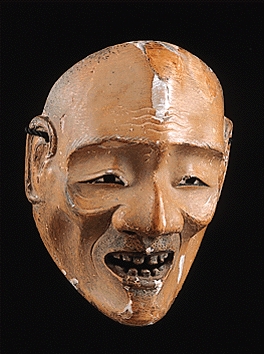

きょうげん‐めん【狂言面】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐めん【狂言面】キヤウ‥

狂言の仮面。老人・醜女の役および神・霊・鬼・閻魔・動物などの役に用いる。約20種あり、主なものは祖父おおじ・乙おと・嘯うそふき・賢徳けんとく・武悪ぶあく・猿など。→能面。

姥

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

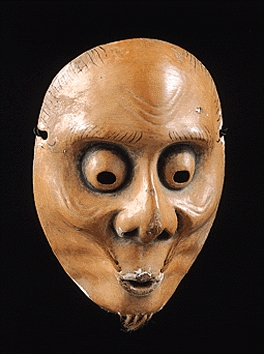

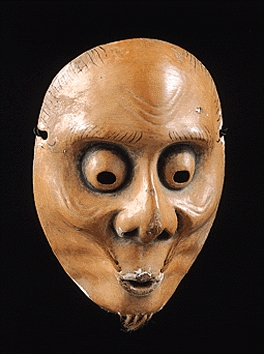

嘯吹(山本家の表記)

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

嘯吹(山本家の表記)

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

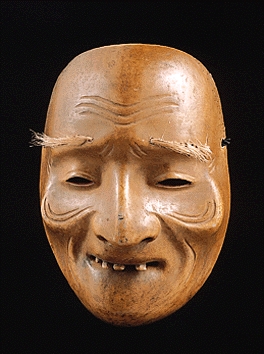

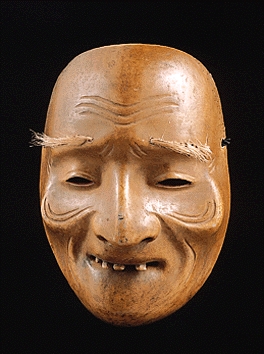

祖父

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

祖父

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

乙御前

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

乙御前

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鬼

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鬼

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

神鳴

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

神鳴

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

狐

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

狐

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

賢徳

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

賢徳

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

黒式尉

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

黒式尉

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

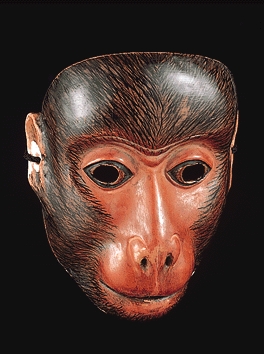

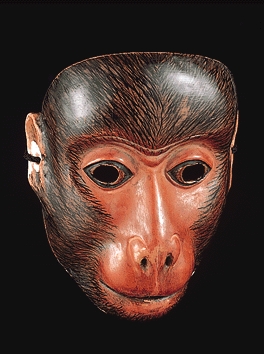

子猿

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

子猿

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

白蔵主

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

白蔵主

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

登髭

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

登髭

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

小豆武悪

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

小豆武悪

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

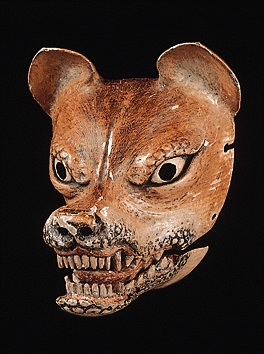

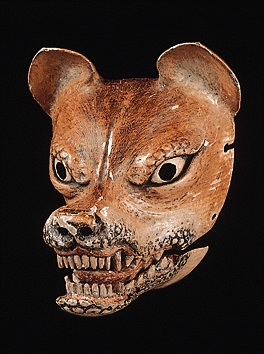

狸

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

狸

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鳶

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鳶

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

福の神

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

福の神

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

通円

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

通円

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

ふくれ

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

ふくれ

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

塗師

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

塗師

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

大黒

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

大黒

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

⇒きょう‐げん【狂言】

⇒きょう‐げん【狂言】

嘯吹(山本家の表記)

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

嘯吹(山本家の表記)

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

祖父

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

祖父

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

乙御前

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

乙御前

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鬼

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鬼

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

神鳴

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

神鳴

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

狐

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

狐

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

賢徳

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

賢徳

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

黒式尉

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

黒式尉

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

子猿

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

子猿

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

白蔵主

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

白蔵主

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

登髭

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

登髭

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

小豆武悪

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

小豆武悪

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

狸

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

狸

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鳶

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鳶

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

福の神

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

福の神

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

通円

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

通円

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

ふくれ

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

ふくれ

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

塗師

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

塗師

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

大黒

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

大黒

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

⇒きょう‐げん【狂言】

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐やくしゃ【狂言役者】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐やくしゃ【狂言役者】キヤウ‥

狂言を演ずる役者。狂言方。

⇒きょう‐げん【狂言】

大辞林の検索結果 (20)

きょう-げん【狂言】🔗⭐🔉

きょう-げん キヤウ― [3] 【狂言】

(1)日本の伝統芸能の一。猿楽の滑稽・卑俗な部分を劇化した芸能。室町時代に成立。猿楽能と併せ行われるが,舞踊的・象徴的な能と異なり,物まねの要素や写実的な科白(セリフ)劇の性格をもつ。主役をシテまたはオモ,相手役をアドという。独立して演じられる本狂言と能の曲中に行われる間(アイ)狂言とに大別される。江戸時代には大蔵流・鷺(サギ)流・和泉(イズミ)流の三流があったが,明治時代に鷺流は絶えた。能狂言。

(2)歌舞伎の演目。歌舞伎狂言。

(3)人をあざむくために仕組むたくらみ。お芝居。「―自殺」「―強盗」

(4)道理にはずれた言葉や行為。たわごと。「孔明が臥竜の勢をききをじしてかかる―をば云ふ/太平記 20」

(5)ふざけて面白おかしく言うこと。また,その言葉や動作。「正直にては能き馬はまうくまじかりけりと―して打連れてこそ上りけれ/盛衰記 34」

きょうげん-うたい【狂言謡】🔗⭐🔉

きょうげん-うたい キヤウ―ウタヒ [5] 【狂言謡】

狂言小歌など能狂言の中で謡われる謡の総称。能の一節をそのまま謡うもの,能の謡を模した節で謡うもの,狂言独自の節づけをしたものなどがある。

きょうげん-おうぎ【狂言扇】🔗⭐🔉

きょうげん-おうぎ キヤウ―アフギ [5] 【狂言扇】

能狂言で用いる扇。大蔵流は霞(カスミ)に若松,和泉流は雪輪に折松葉と銀杏(イチヨウ)の葉の吹き寄せの図柄。

きょうげん-かた【狂言方】🔗⭐🔉

きょうげん-かた キヤウ― [0] 【狂言方】

(1)能楽師のうち,狂言を演じる人。本狂言・間狂言・三番叟(サンバソウ)などをつとめる。

(2)歌舞伎で,下級の狂言作者。幕の開閉,プロンプター,科白(セリフ)の書き抜きなどを担当。

きょうげん-きご【狂言綺語】🔗⭐🔉

きょうげん-きご キヤウ― [5] 【狂言綺語】

〔「きょうげんきぎょ」とも〕

道理に合わない言と,巧みに飾った語。無いことを装飾して言い表したつくりごと。小説・物語・戯曲などを卑しめていう語。「―の誤ちは,仏を讃むる種として/梁塵秘抄」

きょうげん-こうた【狂言小歌】🔗⭐🔉

きょうげん-こうた キヤウ― [5] 【狂言小歌】

狂言謡の一。「住吉」「柴垣」など,室町時代の俗謡に由来したと考えられる特殊な謡物。恋心をうたったものが多い。能の小歌と区別していう。小歌。

きょうげん-こうたい【狂言小謡】🔗⭐🔉

きょうげん-こうたい キヤウ―ウタヒ [6] 【狂言小謡】

狂言で,主として酒宴の場で,酌に立つときにうたう,短い謡い物。小謡。

きょうげん-ざ【狂言座】🔗⭐🔉

きょうげん-ざ キヤウ― [0] 【狂言座】

(1)能舞台で,橋懸かりが後座(アトザ)に接する部分の奥まった場所。間狂言を演じる役者が控える位置。間座(アイザ)。

→能舞台

(2)歌舞伎を演じる劇場。操り芝居のための操り座に対していう。

きょうげん-さくしゃ【狂言作者】🔗⭐🔉

きょうげん-さくしゃ キヤウ― [5] 【狂言作者】

歌舞伎で,劇場専属の脚本作者。

きょうげん-し【狂言師】🔗⭐🔉

きょうげん-し キヤウ― [3] 【狂言師】

(1)能狂言を演ずる役者。

→狂言方

(2)「御(オ)狂言師」に同じ。

(3)嘘をついて人をだます常習犯。からくりや。

きょうげん-じょうるり【狂言浄瑠璃】🔗⭐🔉

きょうげん-じょうるり キヤウ―ジヤウ― [5] 【狂言浄瑠璃】

(1)歌舞伎脚本で,清元・常磐津(トキワズ)などの浄瑠璃を使った場面がある作品。

(2)浄瑠璃を地(ジ)とする歌舞伎舞踊。

きょうげん-ばかま【狂言袴】🔗⭐🔉

きょうげん-ばかま キヤウ― [5] 【狂言袴】

能狂言の狂言方が用いる袴。紋尽くしの模様がある。

きょうげん-ばしら【狂言柱】🔗⭐🔉

きょうげん-ばしら キヤウ― [5] 【狂言柱】

〔狂言座に接するところから〕

後見柱(コウケンバシラ)の別名。

きょうげん-ぼん【狂言本】🔗⭐🔉

きょうげん-ぼん キヤウ― [0] 【狂言本】

⇒絵入(エイ)り狂言本(キヨウゲンボン)

きょうげん-まく【狂言幕】🔗⭐🔉

きょうげん-まく キヤウ― [3] 【狂言幕】

⇒定式幕(ジヨウシキマク)

きょうげん-まわし【狂言回し】🔗⭐🔉

きょうげん-まわし キヤウ―マハシ [5] 【狂言回し】

(1)芝居などで,筋の進行に終始かかわっている役柄。

(2)(比喩的に)表立たずに,物事の進行係の役を務める人物。

きょうげん-めん【狂言面】🔗⭐🔉

きょうげん-めん キヤウ― [3] 【狂言面】

狂言で用いる仮面。神・鬼・動物などの扮装に用いる。大黒・恵比寿(エビス)・武悪(ブアク)・祖父(オオジ)・乙(オト)・賢徳・うそふき・狐(キツネ)などがある。

きょうげん-やくしゃ【狂言役者】🔗⭐🔉

きょうげん-やくしゃ キヤウ― [5] 【狂言役者】

(1)能狂言を演ずる役者。狂言師。

(2)歌舞伎狂言を演ずる役者。

きょうげんき【狂言記】🔗⭐🔉

きょうげんき キヤウゲンキ 【狂言記】

狂言の台本集。江戸時代に版本として刊行。狂言記・続狂言記・狂言記外篇・狂言記拾遺の四種があり,各五十番,計二百番を絵入りで収める。いずれの流儀によるものか不明。

広辞苑+大辞林に「狂言」で始まるの検索結果。