複数辞典一括検索+![]()

![]()

杷 え🔗⭐🔉

【杷】

8画 木部

区点=3939 16進=4747 シフトJIS=9466

《音読み》 ハ

8画 木部

区点=3939 16進=4747 シフトJIS=9466

《音読み》 ハ /ベ

/ベ 〈p

〈p 〉

《訓読み》 さらい(さらひ)/え

《意味》

〉

《訓読み》 さらい(さらひ)/え

《意味》

{名}さらい(サラヒ)。土をならしたり、穀物をかきあつめたりするのに用いる農具。〈類義語〉→耙ハ。

{名}さらい(サラヒ)。土をならしたり、穀物をかきあつめたりするのに用いる農具。〈類義語〉→耙ハ。

{名}え。物のえ。つか。

{名}え。物のえ。つか。

「枇杷ビワ」とは、(イ)楽器の名。琵琶ビワ。(ロ)果樹の名。楽器の琵琶の形に似ていることから呼ぶようになった。

《解字》

会意兼形声。「木+音符巴ハ(平らにのばす)」。土の面を平らにのばす木の柄つきの農具。

《単語家族》

把(てのひらで持つ)

「枇杷ビワ」とは、(イ)楽器の名。琵琶ビワ。(ロ)果樹の名。楽器の琵琶の形に似ていることから呼ぶようになった。

《解字》

会意兼形声。「木+音符巴ハ(平らにのばす)」。土の面を平らにのばす木の柄つきの農具。

《単語家族》

把(てのひらで持つ) 耙ハ(地面を平らにならす)と同系。

耙ハ(地面を平らにならす)と同系。

8画 木部

区点=3939 16進=4747 シフトJIS=9466

《音読み》 ハ

8画 木部

区点=3939 16進=4747 シフトJIS=9466

《音読み》 ハ /ベ

/ベ 〈p

〈p 〉

《訓読み》 さらい(さらひ)/え

《意味》

〉

《訓読み》 さらい(さらひ)/え

《意味》

{名}さらい(サラヒ)。土をならしたり、穀物をかきあつめたりするのに用いる農具。〈類義語〉→耙ハ。

{名}さらい(サラヒ)。土をならしたり、穀物をかきあつめたりするのに用いる農具。〈類義語〉→耙ハ。

{名}え。物のえ。つか。

{名}え。物のえ。つか。

「枇杷ビワ」とは、(イ)楽器の名。琵琶ビワ。(ロ)果樹の名。楽器の琵琶の形に似ていることから呼ぶようになった。

《解字》

会意兼形声。「木+音符巴ハ(平らにのばす)」。土の面を平らにのばす木の柄つきの農具。

《単語家族》

把(てのひらで持つ)

「枇杷ビワ」とは、(イ)楽器の名。琵琶ビワ。(ロ)果樹の名。楽器の琵琶の形に似ていることから呼ぶようになった。

《解字》

会意兼形声。「木+音符巴ハ(平らにのばす)」。土の面を平らにのばす木の柄つきの農具。

《単語家族》

把(てのひらで持つ) 耙ハ(地面を平らにならす)と同系。

耙ハ(地面を平らにならす)と同系。

柯 え🔗⭐🔉

柄 え🔗⭐🔉

【柄】

9画 木部 [常用漢字]

区点=4233 16進=4A41 シフトJIS=95BF

《常用音訓》ヘイ/え/がら

《音読み》 ヘイ

9画 木部 [常用漢字]

区点=4233 16進=4A41 シフトJIS=95BF

《常用音訓》ヘイ/え/がら

《音読み》 ヘイ /ヒョウ(ヒャウ)

/ヒョウ(ヒャウ) 〈b

〈b ng・b

ng・b ng〉

《訓読み》 え/とる/がら

《名付け》 え・えだ・かい・かみ・つか・もと

《意味》

ng〉

《訓読み》 え/とる/がら

《名付け》 え・えだ・かい・かみ・つか・もと

《意味》

{名}え。ぴんとのび出ている物のとって。〈類義語〉→把ハ。

{名}え。ぴんとのび出ている物のとって。〈類義語〉→把ハ。

{動}とる。手にとって動かす。一手ににぎる。〈類義語〉→秉ヘイ。「柄政=政ヲ柄ル」

{動}とる。手にとって動かす。一手ににぎる。〈類義語〉→秉ヘイ。「柄政=政ヲ柄ル」

{名}とらえて動かすことのできるところ。また、その力。支配する力のこと。原動力。権力。「政柄(政権)」「柄任儒術崇丘軻=柄ハ儒術ニ任ジテ丘軻ヲ崇ブ」〔→韓愈〕

{名}とらえて動かすことのできるところ。また、その力。支配する力のこと。原動力。権力。「政柄(政権)」「柄任儒術崇丘軻=柄ハ儒術ニ任ジテ丘軻ヲ崇ブ」〔→韓愈〕

{名}つかまえて材料にするもの。「話柄(話題)」

〔国〕

{名}つかまえて材料にするもの。「話柄(話題)」

〔国〕 がら。人や物の性質。品位。「銘柄」「人柄」

がら。人や物の性質。品位。「銘柄」「人柄」 がら。布地などの模様。

《解字》

会意兼形声。「木+音符丙(ぴんとはる)」で、ぴんと張り出す意味を含む。

《単語家族》

病(危篤で足が硬直する)

がら。布地などの模様。

《解字》

会意兼形声。「木+音符丙(ぴんとはる)」で、ぴんと張り出す意味を含む。

《単語家族》

病(危篤で足が硬直する) 妨(両手を張って通せんぼする)と同系。また、秉ヘイ(ぴんとはった物を手に持つ)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

妨(両手を張って通せんぼする)と同系。また、秉ヘイ(ぴんとはった物を手に持つ)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 木部 [常用漢字]

区点=4233 16進=4A41 シフトJIS=95BF

《常用音訓》ヘイ/え/がら

《音読み》 ヘイ

9画 木部 [常用漢字]

区点=4233 16進=4A41 シフトJIS=95BF

《常用音訓》ヘイ/え/がら

《音読み》 ヘイ /ヒョウ(ヒャウ)

/ヒョウ(ヒャウ) 〈b

〈b ng・b

ng・b ng〉

《訓読み》 え/とる/がら

《名付け》 え・えだ・かい・かみ・つか・もと

《意味》

ng〉

《訓読み》 え/とる/がら

《名付け》 え・えだ・かい・かみ・つか・もと

《意味》

{名}え。ぴんとのび出ている物のとって。〈類義語〉→把ハ。

{名}え。ぴんとのび出ている物のとって。〈類義語〉→把ハ。

{動}とる。手にとって動かす。一手ににぎる。〈類義語〉→秉ヘイ。「柄政=政ヲ柄ル」

{動}とる。手にとって動かす。一手ににぎる。〈類義語〉→秉ヘイ。「柄政=政ヲ柄ル」

{名}とらえて動かすことのできるところ。また、その力。支配する力のこと。原動力。権力。「政柄(政権)」「柄任儒術崇丘軻=柄ハ儒術ニ任ジテ丘軻ヲ崇ブ」〔→韓愈〕

{名}とらえて動かすことのできるところ。また、その力。支配する力のこと。原動力。権力。「政柄(政権)」「柄任儒術崇丘軻=柄ハ儒術ニ任ジテ丘軻ヲ崇ブ」〔→韓愈〕

{名}つかまえて材料にするもの。「話柄(話題)」

〔国〕

{名}つかまえて材料にするもの。「話柄(話題)」

〔国〕 がら。人や物の性質。品位。「銘柄」「人柄」

がら。人や物の性質。品位。「銘柄」「人柄」 がら。布地などの模様。

《解字》

会意兼形声。「木+音符丙(ぴんとはる)」で、ぴんと張り出す意味を含む。

《単語家族》

病(危篤で足が硬直する)

がら。布地などの模様。

《解字》

会意兼形声。「木+音符丙(ぴんとはる)」で、ぴんと張り出す意味を含む。

《単語家族》

病(危篤で足が硬直する) 妨(両手を張って通せんぼする)と同系。また、秉ヘイ(ぴんとはった物を手に持つ)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

妨(両手を張って通せんぼする)と同系。また、秉ヘイ(ぴんとはった物を手に持つ)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

江 え🔗⭐🔉

【江】

6画 水部 [常用漢字]

区点=2530 16進=393E シフトJIS=8D5D

《常用音訓》コウ/え

《音読み》 コウ(カウ)

6画 水部 [常用漢字]

区点=2530 16進=393E シフトJIS=8D5D

《常用音訓》コウ/え

《音読み》 コウ(カウ) /コウ

/コウ 〈ji

〈ji ng〉

《訓読み》 かわ(かは)/え

《名付け》 え・きみ・ただ・のぶ

《意味》

ng〉

《訓読み》 かわ(かは)/え

《名付け》 え・きみ・ただ・のぶ

《意味》

{名}中国大陸を東西に貫いて流れる揚子江のこと。▽中国ではこの川全体を長江といい、揚子江とはその下流を呼ぶことば。

{名}中国大陸を東西に貫いて流れる揚子江のこと。▽中国ではこの川全体を長江といい、揚子江とはその下流を呼ぶことば。

{名}かわ(カハ)。大きなかわ。

〔国〕え。海や湖の水が陸地に入りこんだところ。「入り江」

《解字》

会意兼形声。工は、上下の面に穴をあけてつき通すことをあらわす指事文字。江は「水+音符工」で、つき通す意味を含む。大陸をつらぬく大河。

《単語家族》

口(くち)

{名}かわ(カハ)。大きなかわ。

〔国〕え。海や湖の水が陸地に入りこんだところ。「入り江」

《解字》

会意兼形声。工は、上下の面に穴をあけてつき通すことをあらわす指事文字。江は「水+音符工」で、つき通す意味を含む。大陸をつらぬく大河。

《単語家族》

口(くち) 空(あな)と同系。

《類義》

→河

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

空(あな)と同系。

《類義》

→河

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

6画 水部 [常用漢字]

区点=2530 16進=393E シフトJIS=8D5D

《常用音訓》コウ/え

《音読み》 コウ(カウ)

6画 水部 [常用漢字]

区点=2530 16進=393E シフトJIS=8D5D

《常用音訓》コウ/え

《音読み》 コウ(カウ) /コウ

/コウ 〈ji

〈ji ng〉

《訓読み》 かわ(かは)/え

《名付け》 え・きみ・ただ・のぶ

《意味》

ng〉

《訓読み》 かわ(かは)/え

《名付け》 え・きみ・ただ・のぶ

《意味》

{名}中国大陸を東西に貫いて流れる揚子江のこと。▽中国ではこの川全体を長江といい、揚子江とはその下流を呼ぶことば。

{名}中国大陸を東西に貫いて流れる揚子江のこと。▽中国ではこの川全体を長江といい、揚子江とはその下流を呼ぶことば。

{名}かわ(カハ)。大きなかわ。

〔国〕え。海や湖の水が陸地に入りこんだところ。「入り江」

《解字》

会意兼形声。工は、上下の面に穴をあけてつき通すことをあらわす指事文字。江は「水+音符工」で、つき通す意味を含む。大陸をつらぬく大河。

《単語家族》

口(くち)

{名}かわ(カハ)。大きなかわ。

〔国〕え。海や湖の水が陸地に入りこんだところ。「入り江」

《解字》

会意兼形声。工は、上下の面に穴をあけてつき通すことをあらわす指事文字。江は「水+音符工」で、つき通す意味を含む。大陸をつらぬく大河。

《単語家族》

口(くち) 空(あな)と同系。

《類義》

→河

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

空(あな)と同系。

《類義》

→河

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

矜 え🔗⭐🔉

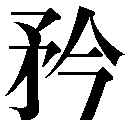

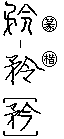

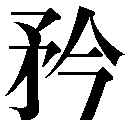

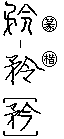

【矜】

9画 矛部

区点=6666 16進=6262 シフトJIS=E1E0

《音読み》

9画 矛部

区点=6666 16進=6262 シフトJIS=E1E0

《音読み》  キン

キン /ゴン

/ゴン 〈q

〈q n〉/

n〉/ キョウ

キョウ

/キン

/キン 〈j

〈j ng・j

ng・j n〉

《訓読み》 え/あわれむ(あはれむ)/ほこる

《意味》

n〉

《訓読み》 え/あわれむ(あはれむ)/ほこる

《意味》

{名}え。ほこのえ。刃物をかたくとりつけるえ。「伐棘棗而為矜=棘棗ヲ伐リテ矜ト為ス」〔→淮南子〕

{名}え。ほこのえ。刃物をかたくとりつけるえ。「伐棘棗而為矜=棘棗ヲ伐リテ矜ト為ス」〔→淮南子〕

{動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思う。くよくよと思い悩む。〈類義語〉→憐レン。「哀矜アイキン」「矜不能=不能ヲ矜ム」〔→論語〕

{動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思う。くよくよと思い悩む。〈類義語〉→憐レン。「哀矜アイキン」「矜不能=不能ヲ矜ム」〔→論語〕

{名}あわれな人。▽鰥カン(男やもめ)に当てた用法。カン(クワン)(現代音gu

{名}あわれな人。▽鰥カン(男やもめ)に当てた用法。カン(クワン)(現代音gu n)と読むのが正しいが、日本では、慣用音で、キンと読む。「矜寡キンカ」

n)と読むのが正しいが、日本では、慣用音で、キンと読む。「矜寡キンカ」

{動}ほこる。かたく自信を持って自負する。「矜持キョウジ・キンジ」「君子矜而不争=君子ハ矜ナレドモ争ハズ」〔→論語〕

{動}ほこる。かたく自信を持って自負する。「矜持キョウジ・キンジ」「君子矜而不争=君子ハ矜ナレドモ争ハズ」〔→論語〕

{動}かたくまもる。

{動}かたくまもる。

「矜矜キョウキョウ」とは、しっかりと構えて自信あるさま。

《解字》

「矜矜キョウキョウ」とは、しっかりと構えて自信あるさま。

《解字》

形声。「あわれむ」という意味は、憐レンに当てたもので、「矛+音符令レイ・レン」。矛の柄や自信が強いの意に用いるのは「矛+音符今キン」。今では両者を混同して同一の字で書く。矜はかたく締めてとりつけた矛の柄。かたく固定することから、自信のかたいことをもあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

形声。「あわれむ」という意味は、憐レンに当てたもので、「矛+音符令レイ・レン」。矛の柄や自信が強いの意に用いるのは「矛+音符今キン」。今では両者を混同して同一の字で書く。矜はかたく締めてとりつけた矛の柄。かたく固定することから、自信のかたいことをもあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 矛部

区点=6666 16進=6262 シフトJIS=E1E0

《音読み》

9画 矛部

区点=6666 16進=6262 シフトJIS=E1E0

《音読み》  キン

キン /ゴン

/ゴン 〈q

〈q n〉/

n〉/ キョウ

キョウ

/キン

/キン 〈j

〈j ng・j

ng・j n〉

《訓読み》 え/あわれむ(あはれむ)/ほこる

《意味》

n〉

《訓読み》 え/あわれむ(あはれむ)/ほこる

《意味》

{名}え。ほこのえ。刃物をかたくとりつけるえ。「伐棘棗而為矜=棘棗ヲ伐リテ矜ト為ス」〔→淮南子〕

{名}え。ほこのえ。刃物をかたくとりつけるえ。「伐棘棗而為矜=棘棗ヲ伐リテ矜ト為ス」〔→淮南子〕

{動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思う。くよくよと思い悩む。〈類義語〉→憐レン。「哀矜アイキン」「矜不能=不能ヲ矜ム」〔→論語〕

{動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思う。くよくよと思い悩む。〈類義語〉→憐レン。「哀矜アイキン」「矜不能=不能ヲ矜ム」〔→論語〕

{名}あわれな人。▽鰥カン(男やもめ)に当てた用法。カン(クワン)(現代音gu

{名}あわれな人。▽鰥カン(男やもめ)に当てた用法。カン(クワン)(現代音gu n)と読むのが正しいが、日本では、慣用音で、キンと読む。「矜寡キンカ」

n)と読むのが正しいが、日本では、慣用音で、キンと読む。「矜寡キンカ」

{動}ほこる。かたく自信を持って自負する。「矜持キョウジ・キンジ」「君子矜而不争=君子ハ矜ナレドモ争ハズ」〔→論語〕

{動}ほこる。かたく自信を持って自負する。「矜持キョウジ・キンジ」「君子矜而不争=君子ハ矜ナレドモ争ハズ」〔→論語〕

{動}かたくまもる。

{動}かたくまもる。

「矜矜キョウキョウ」とは、しっかりと構えて自信あるさま。

《解字》

「矜矜キョウキョウ」とは、しっかりと構えて自信あるさま。

《解字》

形声。「あわれむ」という意味は、憐レンに当てたもので、「矛+音符令レイ・レン」。矛の柄や自信が強いの意に用いるのは「矛+音符今キン」。今では両者を混同して同一の字で書く。矜はかたく締めてとりつけた矛の柄。かたく固定することから、自信のかたいことをもあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

形声。「あわれむ」という意味は、憐レンに当てたもので、「矛+音符令レイ・レン」。矛の柄や自信が強いの意に用いるのは「矛+音符今キン」。今では両者を混同して同一の字で書く。矜はかたく締めてとりつけた矛の柄。かたく固定することから、自信のかたいことをもあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

荏 え🔗⭐🔉

重 え🔗⭐🔉

【重】

9画 里部 [三年]

区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64

《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる

《音読み》 ジュウ(ヂュウ)

9画 里部 [三年]

区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64

《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる

《音読み》 ジュウ(ヂュウ) /チョウ

/チョウ 〈zh

〈zh ng〉〈ch

ng〉〈ch ng〉

《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)

《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ

《意味》

ng〉

《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)

《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ

《意味》

{形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」

{形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」

{形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕

{形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕

{動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕

{動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」

{単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」

〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」

《解字》

{単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」

〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」

《解字》

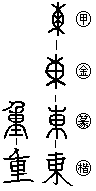

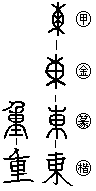

会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東

《単語家族》

動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける)

会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東

《単語家族》

動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける) 衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。

《類義》

申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。

《類義》

申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

9画 里部 [三年]

区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64

《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる

《音読み》 ジュウ(ヂュウ)

9画 里部 [三年]

区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64

《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる

《音読み》 ジュウ(ヂュウ) /チョウ

/チョウ 〈zh

〈zh ng〉〈ch

ng〉〈ch ng〉

《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)

《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ

《意味》

ng〉

《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)

《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ

《意味》

{形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」

{形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」

{形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕

{形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕

{動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕

{動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」

{単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」

〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」

《解字》

{単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」

〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」

《解字》

会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東

《単語家族》

動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける)

会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東

《単語家族》

動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける) 衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。

《類義》

申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。

《類義》

申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

餌 え🔗⭐🔉

【餌】

14画 食部

区点=1734 16進=3142 シフトJIS=8961

《音読み》 ジ

14画 食部

区点=1734 16進=3142 シフトJIS=8961

《音読み》 ジ /ニ

/ニ 〈

〈 r〉

《訓読み》 え/えさ(ゑさ)

《意味》

r〉

《訓読み》 え/えさ(ゑさ)

《意味》

{名}米の粉をこね、まるめて柔らかくむしたもの。ねりもち。〈類義語〉→餠ヘイ。

{名}米の粉をこね、まるめて柔らかくむしたもの。ねりもち。〈類義語〉→餠ヘイ。

{名}米と肉を混ぜて柔らかく煮た食べ物。

{名}米と肉を混ぜて柔らかく煮た食べ物。

ジス{動}食べる。食べさせる。

ジス{動}食べる。食べさせる。

ジス{動}えさでつる。「餌敵=敵ニ餌ス」

ジス{動}えさでつる。「餌敵=敵ニ餌ス」

{名}柔らかくした食べ物。「食餌ショクジ」

{名}柔らかくした食べ物。「食餌ショクジ」

{名}え(

{名}え( )。えさ(

)。えさ( サ)。柔らかいねりえ。魚や獣を誘って捕らえるためのえさ。転じて、人をつるために与える利益。

〔国〕え(

サ)。柔らかいねりえ。魚や獣を誘って捕らえるためのえさ。転じて、人をつるために与える利益。

〔国〕え( )。えさ(

)。えさ( サ)。鳥・獣・虫・魚の食べ物。

《解字》

会意兼形声。「食+音符耳(ねっとり、柔らかい)」。

《単語家族》

耳(柔らかい耳たぶ)

サ)。鳥・獣・虫・魚の食べ物。

《解字》

会意兼形声。「食+音符耳(ねっとり、柔らかい)」。

《単語家族》

耳(柔らかい耳たぶ) 恥(心がひるんで軟らかくなる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

恥(心がひるんで軟らかくなる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 食部

区点=1734 16進=3142 シフトJIS=8961

《音読み》 ジ

14画 食部

区点=1734 16進=3142 シフトJIS=8961

《音読み》 ジ /ニ

/ニ 〈

〈 r〉

《訓読み》 え/えさ(ゑさ)

《意味》

r〉

《訓読み》 え/えさ(ゑさ)

《意味》

{名}米の粉をこね、まるめて柔らかくむしたもの。ねりもち。〈類義語〉→餠ヘイ。

{名}米の粉をこね、まるめて柔らかくむしたもの。ねりもち。〈類義語〉→餠ヘイ。

{名}米と肉を混ぜて柔らかく煮た食べ物。

{名}米と肉を混ぜて柔らかく煮た食べ物。

ジス{動}食べる。食べさせる。

ジス{動}食べる。食べさせる。

ジス{動}えさでつる。「餌敵=敵ニ餌ス」

ジス{動}えさでつる。「餌敵=敵ニ餌ス」

{名}柔らかくした食べ物。「食餌ショクジ」

{名}柔らかくした食べ物。「食餌ショクジ」

{名}え(

{名}え( )。えさ(

)。えさ( サ)。柔らかいねりえ。魚や獣を誘って捕らえるためのえさ。転じて、人をつるために与える利益。

〔国〕え(

サ)。柔らかいねりえ。魚や獣を誘って捕らえるためのえさ。転じて、人をつるために与える利益。

〔国〕え( )。えさ(

)。えさ( サ)。鳥・獣・虫・魚の食べ物。

《解字》

会意兼形声。「食+音符耳(ねっとり、柔らかい)」。

《単語家族》

耳(柔らかい耳たぶ)

サ)。鳥・獣・虫・魚の食べ物。

《解字》

会意兼形声。「食+音符耳(ねっとり、柔らかい)」。

《単語家族》

耳(柔らかい耳たぶ) 恥(心がひるんで軟らかくなる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

恥(心がひるんで軟らかくなる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「え」で完全一致するの検索結果 1-8。

9画 木部

区点=5941 16進=5B49 シフトJIS=9E68

《音読み》 カ

9画 木部

区点=5941 16進=5B49 シフトJIS=9E68

《音読み》 カ 〉

《訓読み》 え/えだ

《意味》

〉

《訓読み》 え/えだ

《意味》

型に曲がった斧オノのえ。〈類義語〉

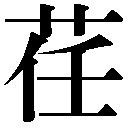

型に曲がった斧オノのえ。〈類義語〉 9画 艸部

区点=1733 16進=3141 シフトJIS=8960

《音読み》 ジン(ジム)

9画 艸部

区点=1733 16進=3141 シフトJIS=8960

《音読み》 ジン(ジム)