複数辞典一括検索+![]()

![]()

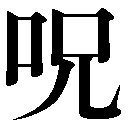

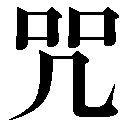

呪 のろい🔗⭐🔉

【呪】

8画 口部

区点=2886 16進=3C76 シフトJIS=8EF4

【咒】異体字異体字

8画 口部

区点=2886 16進=3C76 シフトJIS=8EF4

【咒】異体字異体字

8画 口部

区点=5080 16進=5270 シフトJIS=99EE

《音読み》 ジュ

8画 口部

区点=5080 16進=5270 シフトJIS=99EE

《音読み》 ジュ /シュ

/シュ /シュウ(シウ)

/シュウ(シウ) 〈zh

〈zh u〉

《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/まじない(まじなひ)

《意味》

u〉

《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/まじない(まじなひ)

《意味》

{動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。神にのりとを告げて祈る。また、そのこと。▽相手が不吉な目にあうように祈る意に用いる。〈対語〉→祝シュク/シュウ。「呪術ジュジュツ」

{動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。神にのりとを告げて祈る。また、そのこと。▽相手が不吉な目にあうように祈る意に用いる。〈対語〉→祝シュク/シュウ。「呪術ジュジュツ」

{名}まじない(マジナヒ)。仏教で、経文のほかにある、短い祈りの文句。転じて、悪気や病魔を追い払う文句。「念呪ネンジュ」

《解字》

会意。「口+兄(大きい頭の人)」。もと、祝と同じで、人が神前で祈りの文句を唱えること。のち、祝は幸いを祈る場合、呪は不幸を祈る場合に分用されるようになった。

《単語家族》

呪と祝はともに祷トウと同系で、長く尾を引いてのりとを告げる意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}まじない(マジナヒ)。仏教で、経文のほかにある、短い祈りの文句。転じて、悪気や病魔を追い払う文句。「念呪ネンジュ」

《解字》

会意。「口+兄(大きい頭の人)」。もと、祝と同じで、人が神前で祈りの文句を唱えること。のち、祝は幸いを祈る場合、呪は不幸を祈る場合に分用されるようになった。

《単語家族》

呪と祝はともに祷トウと同系で、長く尾を引いてのりとを告げる意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

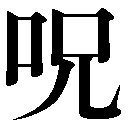

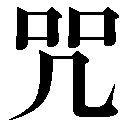

8画 口部

区点=2886 16進=3C76 シフトJIS=8EF4

【咒】異体字異体字

8画 口部

区点=2886 16進=3C76 シフトJIS=8EF4

【咒】異体字異体字

8画 口部

区点=5080 16進=5270 シフトJIS=99EE

《音読み》 ジュ

8画 口部

区点=5080 16進=5270 シフトJIS=99EE

《音読み》 ジュ /シュ

/シュ /シュウ(シウ)

/シュウ(シウ) 〈zh

〈zh u〉

《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/まじない(まじなひ)

《意味》

u〉

《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/まじない(まじなひ)

《意味》

{動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。神にのりとを告げて祈る。また、そのこと。▽相手が不吉な目にあうように祈る意に用いる。〈対語〉→祝シュク/シュウ。「呪術ジュジュツ」

{動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。神にのりとを告げて祈る。また、そのこと。▽相手が不吉な目にあうように祈る意に用いる。〈対語〉→祝シュク/シュウ。「呪術ジュジュツ」

{名}まじない(マジナヒ)。仏教で、経文のほかにある、短い祈りの文句。転じて、悪気や病魔を追い払う文句。「念呪ネンジュ」

《解字》

会意。「口+兄(大きい頭の人)」。もと、祝と同じで、人が神前で祈りの文句を唱えること。のち、祝は幸いを祈る場合、呪は不幸を祈る場合に分用されるようになった。

《単語家族》

呪と祝はともに祷トウと同系で、長く尾を引いてのりとを告げる意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}まじない(マジナヒ)。仏教で、経文のほかにある、短い祈りの文句。転じて、悪気や病魔を追い払う文句。「念呪ネンジュ」

《解字》

会意。「口+兄(大きい頭の人)」。もと、祝と同じで、人が神前で祈りの文句を唱えること。のち、祝は幸いを祈る場合、呪は不幸を祈る場合に分用されるようになった。

《単語家族》

呪と祝はともに祷トウと同系で、長く尾を引いてのりとを告げる意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

烽 のろし🔗⭐🔉

詛 のろい🔗⭐🔉

【詛】

12画 言部

区点=7539 16進=6B47 シフトJIS=E666

《音読み》 ソ

12画 言部

区点=7539 16進=6B47 シフトJIS=E666

《音読み》 ソ /ショ

/ショ 〈z

〈z 〉

《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/そしる

《意味》

〉

《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/そしる

《意味》

{動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。恨みのある人に、災いがふりかかるように、ことばをとなえて神にいのる。また、のろうこと。のろいのことば。「呪詛ジュソ」

{動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。恨みのある人に、災いがふりかかるように、ことばをとなえて神にいのる。また、のろうこと。のろいのことば。「呪詛ジュソ」

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。こまごました事がらをちかう。また、そのちかい。ちかいのことば。▽大きな事がらをちかうのを盟という。

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。こまごました事がらをちかう。また、そのちかい。ちかいのことば。▽大きな事がらをちかうのを盟という。

{動}そしる。他人のする事をことばでじゃまをする。〈類義語〉→阻。

《解字》

会意兼形声。且ショは、俎(つみかさねた供えの肉)や阻(石をつみかさねてじゃまをする)の原字で、ものを積みかさねるさまを示す。詛は「言+音符且」で、ことばをかさねて神に祈ったり、ちかったりすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}そしる。他人のする事をことばでじゃまをする。〈類義語〉→阻。

《解字》

会意兼形声。且ショは、俎(つみかさねた供えの肉)や阻(石をつみかさねてじゃまをする)の原字で、ものを積みかさねるさまを示す。詛は「言+音符且」で、ことばをかさねて神に祈ったり、ちかったりすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 言部

区点=7539 16進=6B47 シフトJIS=E666

《音読み》 ソ

12画 言部

区点=7539 16進=6B47 シフトJIS=E666

《音読み》 ソ /ショ

/ショ 〈z

〈z 〉

《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/そしる

《意味》

〉

《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/そしる

《意味》

{動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。恨みのある人に、災いがふりかかるように、ことばをとなえて神にいのる。また、のろうこと。のろいのことば。「呪詛ジュソ」

{動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。恨みのある人に、災いがふりかかるように、ことばをとなえて神にいのる。また、のろうこと。のろいのことば。「呪詛ジュソ」

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。こまごました事がらをちかう。また、そのちかい。ちかいのことば。▽大きな事がらをちかうのを盟という。

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。こまごました事がらをちかう。また、そのちかい。ちかいのことば。▽大きな事がらをちかうのを盟という。

{動}そしる。他人のする事をことばでじゃまをする。〈類義語〉→阻。

《解字》

会意兼形声。且ショは、俎(つみかさねた供えの肉)や阻(石をつみかさねてじゃまをする)の原字で、ものを積みかさねるさまを示す。詛は「言+音符且」で、ことばをかさねて神に祈ったり、ちかったりすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}そしる。他人のする事をことばでじゃまをする。〈類義語〉→阻。

《解字》

会意兼形声。且ショは、俎(つみかさねた供えの肉)や阻(石をつみかさねてじゃまをする)の原字で、ものを積みかさねるさまを示す。詛は「言+音符且」で、ことばをかさねて神に祈ったり、ちかったりすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

麕 のろ🔗⭐🔉

【麕】

19画 鹿部

区点=8343 16進=734B シフトJIS=EA6A

《音読み》 キン

19画 鹿部

区点=8343 16進=734B シフトJIS=EA6A

《音読み》 キン /コン

/コン 〈j

〈j n・q

n・q n〉

《訓読み》 のろ

《意味》

n〉

《訓読み》 のろ

《意味》

{名}のろ。獣の名。鹿シカの一種。角がなく、きばがある。群れをなして集まる。

{名}のろ。獣の名。鹿シカの一種。角がなく、きばがある。群れをなして集まる。

{動}むらがる。「麕集キンシュウ」

《解字》

会意兼形声。下部の字(音キン)は、まるくまとまるの意を含む。麕はそれを音符とし、鹿を加えたもの。群れをなして集まること。

{動}むらがる。「麕集キンシュウ」

《解字》

会意兼形声。下部の字(音キン)は、まるくまとまるの意を含む。麕はそれを音符とし、鹿を加えたもの。群れをなして集まること。

19画 鹿部

区点=8343 16進=734B シフトJIS=EA6A

《音読み》 キン

19画 鹿部

区点=8343 16進=734B シフトJIS=EA6A

《音読み》 キン /コン

/コン 〈j

〈j n・q

n・q n〉

《訓読み》 のろ

《意味》

n〉

《訓読み》 のろ

《意味》

{名}のろ。獣の名。鹿シカの一種。角がなく、きばがある。群れをなして集まる。

{名}のろ。獣の名。鹿シカの一種。角がなく、きばがある。群れをなして集まる。

{動}むらがる。「麕集キンシュウ」

《解字》

会意兼形声。下部の字(音キン)は、まるくまとまるの意を含む。麕はそれを音符とし、鹿を加えたもの。群れをなして集まること。

{動}むらがる。「麕集キンシュウ」

《解字》

会意兼形声。下部の字(音キン)は、まるくまとまるの意を含む。麕はそれを音符とし、鹿を加えたもの。群れをなして集まること。

漢字源に「のろ」で始まるの検索結果 1-4。

11画 火部

区点=6366 16進=5F62 シフトJIS=E082

《音読み》 ホウ

11画 火部

区点=6366 16進=5F62 シフトJIS=E082

《音読み》 ホウ ng〉

《訓読み》 のろし/とぶひ

《意味》

{名}のろし。昔、辺境の屯所で警戒を知らせるのに用いたのろし。敵が侵入してきたら、火をもやし煙をあげて味方に急を知らせた。「烽火ホウカ」

〔国〕とぶひ。上代、異変を知らせるために火をたき、煙をあげて合図をした設備。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ホウ)は、△型を呈する意。烽はそれを音符とし、火を加えた字で、火煙が△型に燃えあがるのろし。

《単語家族》

峰(△型のみね)と同系。

《熟語》

ng〉

《訓読み》 のろし/とぶひ

《意味》

{名}のろし。昔、辺境の屯所で警戒を知らせるのに用いたのろし。敵が侵入してきたら、火をもやし煙をあげて味方に急を知らせた。「烽火ホウカ」

〔国〕とぶひ。上代、異変を知らせるために火をたき、煙をあげて合図をした設備。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ホウ)は、△型を呈する意。烽はそれを音符とし、火を加えた字で、火煙が△型に燃えあがるのろし。

《単語家族》

峰(△型のみね)と同系。

《熟語》