複数辞典一括検索+![]()

![]()

何 なん🔗⭐🔉

【何】

7画 人部 [二年]

区点=1831 16進=323F シフトJIS=89BD

《常用音訓》カ/なに/なん

《音読み》 カ

7画 人部 [二年]

区点=1831 16進=323F シフトJIS=89BD

《常用音訓》カ/なに/なん

《音読み》 カ /ガ

/ガ 〈h

〈h 〉

《訓読み》 なん/なに/なにの/なんの/なんぞ/いずれ(いづれ)/いずこ(いづこ)

《名付け》 いず・いずこ・なに

《意味》

〉

《訓読み》 なん/なに/なにの/なんの/なんぞ/いずれ(いづれ)/いずこ(いづこ)

《名付け》 いず・いずこ・なに

《意味》

{疑}なに。「大王来、何操=大王来タルトキ、何ヲカ操レル」〔→史記〕

{疑}なに。「大王来、何操=大王来タルトキ、何ヲカ操レル」〔→史記〕

{形}なにの。なんの。どういう。「是誠何心哉=是レ誠ニ何ノ心ゾヤ」〔→孟子〕

{形}なにの。なんの。どういう。「是誠何心哉=是レ誠ニ何ノ心ゾヤ」〔→孟子〕

{副}なんぞ。どうして。「敢問何也=敢ヘテ問フ何ゾヤ」〔→孟子〕

{副}なんぞ。どうして。「敢問何也=敢ヘテ問フ何ゾヤ」〔→孟子〕

{疑}いずれ(イヅレ)。いずこ(イヅコ)。どこ。「雲横秦嶺家何在=雲ハ秦嶺ニ横タハツテ家何ニカ在ル」〔→韓愈〕「先生将何処=先生将ニ何レニ処ラントスルカ」〔→荘子〕

{疑}いずれ(イヅレ)。いずこ(イヅコ)。どこ。「雲横秦嶺家何在=雲ハ秦嶺ニ横タハツテ家何ニカ在ル」〔→韓愈〕「先生将何処=先生将ニ何レニ処ラントスルカ」〔→荘子〕

{副}なんぞ。反問のことば。どうしてそんなことがあろうか、ない。「何辞為=何ゾ辞スルコトヲカ為サンヤ」

{副}なんぞ。反問のことば。どうしてそんなことがあろうか、ない。「何辞為=何ゾ辞スルコトヲカ為サンヤ」

疑問や反問の慣用句を組みたてることば。「何為ナンスレゾ(どうして)」「何以ナニヲモッテ(どうして)」「何謂也ナンノイイゾヤ(どういうわけか)」「何必ナンゾカナラズシモ(どうして必要があろう)」「何須ナンゾ…スルヲモチイン(どうして必要があろう)」「何為不去也=何為レゾ去ラザルヤ」〔→礼記〕「何為為我禽=何為レゾ我ガ禽ト為レル」〔→史記〕「何必曰利=何ゾ必ズシモ利ヲ曰ハン」〔→孟子〕「紛紛軽薄、何須数=紛紛タル軽薄、何ゾ数フルヲ須

疑問や反問の慣用句を組みたてることば。「何為ナンスレゾ(どうして)」「何以ナニヲモッテ(どうして)」「何謂也ナンノイイゾヤ(どういうわけか)」「何必ナンゾカナラズシモ(どうして必要があろう)」「何須ナンゾ…スルヲモチイン(どうして必要があろう)」「何為不去也=何為レゾ去ラザルヤ」〔→礼記〕「何為為我禽=何為レゾ我ガ禽ト為レル」〔→史記〕「何必曰利=何ゾ必ズシモ利ヲ曰ハン」〔→孟子〕「紛紛軽薄、何須数=紛紛タル軽薄、何ゾ数フルヲ須 ン」〔→杜甫〕

ン」〔→杜甫〕

「何者ナントナレバ」「何則ナントナレバ」とは、文頭に用いて理由の説明を引き出すことば。なぜならば。「何者積威約之勢也=何者威約ノ勢ヲ積ムナリ」〔→司馬遷〕

「何者ナントナレバ」「何則ナントナレバ」とは、文頭に用いて理由の説明を引き出すことば。なぜならば。「何者積威約之勢也=何者威約ノ勢ヲ積ムナリ」〔→司馬遷〕

{副}なんぞ。感嘆する気持ちをあらわすことば。なんと…なことよ。▽「一何イツニナンゾ」という形も用いる。「何無礼也=何ゾ無礼ナルヤ」〔→漢書〕

{副}なんぞ。感嘆する気持ちをあらわすことば。なんと…なことよ。▽「一何イツニナンゾ」という形も用いる。「何無礼也=何ゾ無礼ナルヤ」〔→漢書〕

「幾何イクバク」とは、数量・時間などを問う疑問のことば。どれぐらいの意。

「幾何イクバク」とは、数量・時間などを問う疑問のことば。どれぐらいの意。

「幾何キカ」とは、図形の性質やその関係を研究する数学。▽geometryの音訳から。

《解字》

「幾何キカ」とは、図形の性質やその関係を研究する数学。▽geometryの音訳から。

《解字》

象形。人が肩に荷をかつぐさまを描いたもので、後世の負荷の荷(になう)の原字。しかし普通は、一喝イッカツするの喝と同系のことばに当て、のどをかすらせてはあっとどなって、いく人を押し止めるの意に用いる。「誰何スイカする」という用例が原義に近い。転じて、広く相手に尋問することばとなった。

《類義》

胡コ(なんぞ)・害(なんぞ)・奚ケイ(なんぞ)なども、はあっというこの問いの語気をあらわすこともあるが、何とまったく同じ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

象形。人が肩に荷をかつぐさまを描いたもので、後世の負荷の荷(になう)の原字。しかし普通は、一喝イッカツするの喝と同系のことばに当て、のどをかすらせてはあっとどなって、いく人を押し止めるの意に用いる。「誰何スイカする」という用例が原義に近い。転じて、広く相手に尋問することばとなった。

《類義》

胡コ(なんぞ)・害(なんぞ)・奚ケイ(なんぞ)なども、はあっというこの問いの語気をあらわすこともあるが、何とまったく同じ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

7画 人部 [二年]

区点=1831 16進=323F シフトJIS=89BD

《常用音訓》カ/なに/なん

《音読み》 カ

7画 人部 [二年]

区点=1831 16進=323F シフトJIS=89BD

《常用音訓》カ/なに/なん

《音読み》 カ /ガ

/ガ 〈h

〈h 〉

《訓読み》 なん/なに/なにの/なんの/なんぞ/いずれ(いづれ)/いずこ(いづこ)

《名付け》 いず・いずこ・なに

《意味》

〉

《訓読み》 なん/なに/なにの/なんの/なんぞ/いずれ(いづれ)/いずこ(いづこ)

《名付け》 いず・いずこ・なに

《意味》

{疑}なに。「大王来、何操=大王来タルトキ、何ヲカ操レル」〔→史記〕

{疑}なに。「大王来、何操=大王来タルトキ、何ヲカ操レル」〔→史記〕

{形}なにの。なんの。どういう。「是誠何心哉=是レ誠ニ何ノ心ゾヤ」〔→孟子〕

{形}なにの。なんの。どういう。「是誠何心哉=是レ誠ニ何ノ心ゾヤ」〔→孟子〕

{副}なんぞ。どうして。「敢問何也=敢ヘテ問フ何ゾヤ」〔→孟子〕

{副}なんぞ。どうして。「敢問何也=敢ヘテ問フ何ゾヤ」〔→孟子〕

{疑}いずれ(イヅレ)。いずこ(イヅコ)。どこ。「雲横秦嶺家何在=雲ハ秦嶺ニ横タハツテ家何ニカ在ル」〔→韓愈〕「先生将何処=先生将ニ何レニ処ラントスルカ」〔→荘子〕

{疑}いずれ(イヅレ)。いずこ(イヅコ)。どこ。「雲横秦嶺家何在=雲ハ秦嶺ニ横タハツテ家何ニカ在ル」〔→韓愈〕「先生将何処=先生将ニ何レニ処ラントスルカ」〔→荘子〕

{副}なんぞ。反問のことば。どうしてそんなことがあろうか、ない。「何辞為=何ゾ辞スルコトヲカ為サンヤ」

{副}なんぞ。反問のことば。どうしてそんなことがあろうか、ない。「何辞為=何ゾ辞スルコトヲカ為サンヤ」

疑問や反問の慣用句を組みたてることば。「何為ナンスレゾ(どうして)」「何以ナニヲモッテ(どうして)」「何謂也ナンノイイゾヤ(どういうわけか)」「何必ナンゾカナラズシモ(どうして必要があろう)」「何須ナンゾ…スルヲモチイン(どうして必要があろう)」「何為不去也=何為レゾ去ラザルヤ」〔→礼記〕「何為為我禽=何為レゾ我ガ禽ト為レル」〔→史記〕「何必曰利=何ゾ必ズシモ利ヲ曰ハン」〔→孟子〕「紛紛軽薄、何須数=紛紛タル軽薄、何ゾ数フルヲ須

疑問や反問の慣用句を組みたてることば。「何為ナンスレゾ(どうして)」「何以ナニヲモッテ(どうして)」「何謂也ナンノイイゾヤ(どういうわけか)」「何必ナンゾカナラズシモ(どうして必要があろう)」「何須ナンゾ…スルヲモチイン(どうして必要があろう)」「何為不去也=何為レゾ去ラザルヤ」〔→礼記〕「何為為我禽=何為レゾ我ガ禽ト為レル」〔→史記〕「何必曰利=何ゾ必ズシモ利ヲ曰ハン」〔→孟子〕「紛紛軽薄、何須数=紛紛タル軽薄、何ゾ数フルヲ須 ン」〔→杜甫〕

ン」〔→杜甫〕

「何者ナントナレバ」「何則ナントナレバ」とは、文頭に用いて理由の説明を引き出すことば。なぜならば。「何者積威約之勢也=何者威約ノ勢ヲ積ムナリ」〔→司馬遷〕

「何者ナントナレバ」「何則ナントナレバ」とは、文頭に用いて理由の説明を引き出すことば。なぜならば。「何者積威約之勢也=何者威約ノ勢ヲ積ムナリ」〔→司馬遷〕

{副}なんぞ。感嘆する気持ちをあらわすことば。なんと…なことよ。▽「一何イツニナンゾ」という形も用いる。「何無礼也=何ゾ無礼ナルヤ」〔→漢書〕

{副}なんぞ。感嘆する気持ちをあらわすことば。なんと…なことよ。▽「一何イツニナンゾ」という形も用いる。「何無礼也=何ゾ無礼ナルヤ」〔→漢書〕

「幾何イクバク」とは、数量・時間などを問う疑問のことば。どれぐらいの意。

「幾何イクバク」とは、数量・時間などを問う疑問のことば。どれぐらいの意。

「幾何キカ」とは、図形の性質やその関係を研究する数学。▽geometryの音訳から。

《解字》

「幾何キカ」とは、図形の性質やその関係を研究する数学。▽geometryの音訳から。

《解字》

象形。人が肩に荷をかつぐさまを描いたもので、後世の負荷の荷(になう)の原字。しかし普通は、一喝イッカツするの喝と同系のことばに当て、のどをかすらせてはあっとどなって、いく人を押し止めるの意に用いる。「誰何スイカする」という用例が原義に近い。転じて、広く相手に尋問することばとなった。

《類義》

胡コ(なんぞ)・害(なんぞ)・奚ケイ(なんぞ)なども、はあっというこの問いの語気をあらわすこともあるが、何とまったく同じ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

象形。人が肩に荷をかつぐさまを描いたもので、後世の負荷の荷(になう)の原字。しかし普通は、一喝イッカツするの喝と同系のことばに当て、のどをかすらせてはあっとどなって、いく人を押し止めるの意に用いる。「誰何スイカする」という用例が原義に近い。転じて、広く相手に尋問することばとなった。

《類義》

胡コ(なんぞ)・害(なんぞ)・奚ケイ(なんぞ)なども、はあっというこの問いの語気をあらわすこともあるが、何とまったく同じ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

南瓜 ナンカ🔗⭐🔉

【南瓜】

ナンカ・カボチャ とうなす。なんきん。

南去北来 ナンキョホクライ🔗⭐🔉

【南去北来】

ナンキョホクライ 南に去ったり、北に行ったりする。あちらこちら人が行ったり来たりするさま。「南去北来人自老=南去北来人オノヅカラ老ユ」〔→杜牧〕

南画 ナンガ🔗⭐🔉

【南画】

ナンガ 南宗画のこと。

南岳 ナンガク🔗⭐🔉

【南岳】

ナンガク 五岳の一つ。漢初には霍山カクザン(浙江セッコウ省霍山県付近)、唐代以後は衡山(湖南省衡山県)をいう。

南金 ナンキン🔗⭐🔉

【南金】

ナンキン 中国の南部、荊ケイ州・揚州などから出る黄金。純度が高い。

南京 ナンキン🔗⭐🔉

【南京】

ナンキン・ナンチン

ナンキン・ナンチン  長江中流の南岸にある都市。現在は江蘇コウソ省の省都。三国の呉が国都として以来、江南の中心地として栄えた。時代によって「建業」「建康」「金陵」「応天府」などと呼ばれた。南京は明ミンの永楽帝が都を北京ペキンに移して以来の呼び名。▽キンは、十七世紀の発音。ナンチンは現代中国音。

長江中流の南岸にある都市。現在は江蘇コウソ省の省都。三国の呉が国都として以来、江南の中心地として栄えた。時代によって「建業」「建康」「金陵」「応天府」などと呼ばれた。南京は明ミンの永楽帝が都を北京ペキンに移して以来の呼び名。▽キンは、十七世紀の発音。ナンチンは現代中国音。 〔国〕中国方面から渡来したことをあらわすことば。「南京豆ナンキンマメ」

〔国〕中国方面から渡来したことをあらわすことば。「南京豆ナンキンマメ」 ナンケイ・ナンキョウ 首都より南にある都市で、都と呼ばれた所。

ナンケイ・ナンキョウ 首都より南にある都市で、都と呼ばれた所。

ナンキン・ナンチン

ナンキン・ナンチン  長江中流の南岸にある都市。現在は江蘇コウソ省の省都。三国の呉が国都として以来、江南の中心地として栄えた。時代によって「建業」「建康」「金陵」「応天府」などと呼ばれた。南京は明ミンの永楽帝が都を北京ペキンに移して以来の呼び名。▽キンは、十七世紀の発音。ナンチンは現代中国音。

長江中流の南岸にある都市。現在は江蘇コウソ省の省都。三国の呉が国都として以来、江南の中心地として栄えた。時代によって「建業」「建康」「金陵」「応天府」などと呼ばれた。南京は明ミンの永楽帝が都を北京ペキンに移して以来の呼び名。▽キンは、十七世紀の発音。ナンチンは現代中国音。 〔国〕中国方面から渡来したことをあらわすことば。「南京豆ナンキンマメ」

〔国〕中国方面から渡来したことをあらわすことば。「南京豆ナンキンマメ」 ナンケイ・ナンキョウ 首都より南にある都市で、都と呼ばれた所。

ナンケイ・ナンキョウ 首都より南にある都市で、都と呼ばれた所。

南画 ナンガ🔗⭐🔉

【南宗画】

ナンソウガ・ナンシュウガ 明ミンの董其昌トウキショウがはじめて説いた画派の呼び名。明・清シン時代に、沈石田・文徴明らが中心になって発展した東洋画の一派。気品をとうとび、おもに墨絵で山水を描き主観的な写実を特色とした。日本では、江戸中期から盛んになり、池大雅イケノタイガ・与謝蕪村ヨサブソンらが名高い。『南画ナンガ・南宗ナンソウ』文人画。

南苑 ナンエン🔗⭐🔉

南音 ナンオン🔗⭐🔉

【南音】

ナンオン  南方の地方の語音。

南方の地方の語音。 南方の地方の音楽。

南方の地方の音楽。

南方の地方の語音。

南方の地方の語音。 南方の地方の音楽。

南方の地方の音楽。

南柯夢 ナンカノユメ🔗⭐🔉

【南柯夢】

ナンカノユメ〈故事〉人間の栄華のむなしいことのたとえ。▽唐の淳于[フン]ジュンウフンが酔って槐エンジュの木の南の枝の下で眠り、夢の中で槐安カイアン国に行き長官となって栄華をきわめたが、夢からさめてみると、それは蟻アリの国にすぎなかったという、唐の李公佐リコウサの小説「南柯記」にある話。「槐安夢カイアンノユメ」とも。

南海 ナンカイ🔗⭐🔉

【南海】

ナンカイ  南方の海。

南方の海。 広東カントン省の沿海地方。

広東カントン省の沿海地方。 〔国〕南海道のこと。

〔国〕南海道のこと。

南方の海。

南方の海。 広東カントン省の沿海地方。

広東カントン省の沿海地方。 〔国〕南海道のこと。

〔国〕南海道のこと。

南華 ナンカ🔗⭐🔉

【南華】

ナンカ・ナンゲ  「南華真経」の略。

「南華真経」の略。 〔国〕うそつき。変人。愚か者。▽「南華真経(荘子)」に、かわったたとえ話が多いことから。

〔国〕うそつき。変人。愚か者。▽「南華真経(荘子)」に、かわったたとえ話が多いことから。

「南華真経」の略。

「南華真経」の略。 〔国〕うそつき。変人。愚か者。▽「南華真経(荘子)」に、かわったたとえ話が多いことから。

〔国〕うそつき。変人。愚か者。▽「南華真経(荘子)」に、かわったたとえ話が多いことから。

悔読南華 ナンカヲヨミシヲクユ🔗⭐🔉

【悔読南華】

ナンカヲヨミシヲクユ〈故事〉南華真経を読んだことを後悔する。唐の温庭[イン]オンテイインが宰相から故事を尋ねられ「それは南華真経(荘子)に出ています。公も少しは読書をなさったほうがよい」と答えて宰相に憎まれ、その後官吏登用試験に及第することができず、「なまじ南華真経など読まなければよかった」と、上官に逆らったことを悔やんで自分をあざけった故事。「南華之悔ナンカノクイ」とも。〔→唐詩紀事〕

南宮 ナンキュウ🔗⭐🔉

【南宮】

ナンキュウ・ナングウ  南がわの宮殿。

南がわの宮殿。 漢の宮殿の名。洛陽ラクヨウ城の中にあった。

漢の宮殿の名。洛陽ラクヨウ城の中にあった。 地名。河北省南部にある県。

地名。河北省南部にある県。

南がわの宮殿。

南がわの宮殿。 漢の宮殿の名。洛陽ラクヨウ城の中にあった。

漢の宮殿の名。洛陽ラクヨウ城の中にあった。 地名。河北省南部にある県。

地名。河北省南部にある県。

南偽 ナンカ🔗⭐🔉

【南偽】

ナンカ =南譌。南の地方の産業や、人の暮らしを発展させること。南方の開発。『南訛ナンカ』

南越 ナンエツ🔗⭐🔉

【南越】

ナンエツ 秦シン末から漢初にかけて、今の広東省・広西壮チワン族自治区地方にあった国。趙佗チョウダが漢の高祖によって南越王に封ぜられたが、武帝のとき滅ぼされた。『南粤ナンエツ』

南極 ナンキョク🔗⭐🔉

【南極】

ナンキョク  地球の南の果て。また、その地方。

地球の南の果て。また、その地方。 地球の自転軸が地表とまじわる二点のうちの、南の点。

地球の自転軸が地表とまじわる二点のうちの、南の点。 地球の自転軸の延長が天球とまじわる二点のうち、南の点。〈対語〉北極。

地球の自転軸の延長が天球とまじわる二点のうち、南の点。〈対語〉北極。

地球の南の果て。また、その地方。

地球の南の果て。また、その地方。 地球の自転軸が地表とまじわる二点のうちの、南の点。

地球の自転軸が地表とまじわる二点のうちの、南の点。 地球の自転軸の延長が天球とまじわる二点のうち、南の点。〈対語〉北極。

地球の自転軸の延長が天球とまじわる二点のうち、南の点。〈対語〉北極。

南夷 ナンイ🔗⭐🔉

【南蛮】

ナンバン  南方の野蛮人・未開人。『南夷ナンイ』

南方の野蛮人・未開人。『南夷ナンイ』 〔国〕室町から江戸時代にかけて、タイ・ルソン・ジャワなどの南洋諸島をさしたことば。

〔国〕室町から江戸時代にかけて、タイ・ルソン・ジャワなどの南洋諸島をさしたことば。 〔国〕西洋から南方を通って渡来してきたことをあらわすことば。「南蛮鉄」「南蛮焼」

〔国〕西洋から南方を通って渡来してきたことをあらわすことば。「南蛮鉄」「南蛮焼」 〔国〕とうもろこしや、とうがらしのこと。

〔国〕とうもろこしや、とうがらしのこと。

南方の野蛮人・未開人。『南夷ナンイ』

南方の野蛮人・未開人。『南夷ナンイ』 〔国〕室町から江戸時代にかけて、タイ・ルソン・ジャワなどの南洋諸島をさしたことば。

〔国〕室町から江戸時代にかけて、タイ・ルソン・ジャワなどの南洋諸島をさしたことば。 〔国〕西洋から南方を通って渡来してきたことをあらわすことば。「南蛮鉄」「南蛮焼」

〔国〕西洋から南方を通って渡来してきたことをあらわすことば。「南蛮鉄」「南蛮焼」 〔国〕とうもろこしや、とうがらしのこと。

〔国〕とうもろこしや、とうがらしのこと。

南漢 ナンカン🔗⭐🔉

【南漢】

ナンカン 五代十国の一つ。今の広東省の地に劉隠リュウインがたてた国。九〇九〜九七一

南箕北斗 ナンキホクト🔗⭐🔉

【南箕北斗】

ナンキホクト 南箕と北斗。ともに星座の名。実用にならないもののたとえ。▽箕ミも斗(ひしゃく)も空にあったのでは使えないことから。〔→古詩十九首〕

南澗 ナンカン🔗⭐🔉

【南澗】

ナンカン 。南の谷。南にある谷川。『南渓ナンケイ』

南監本 ナンカンボン🔗⭐🔉

【南監本】

ナンカンボン 明ミン代、南京ナンキンの国子監(国立大学)で刊行された書籍。

南緯 ナンイ🔗⭐🔉

【南緯】

ナンイ 地球の赤道以南の緯度。〈対語〉北緯。

南燕 ナンエン🔗⭐🔉

【南燕】

ナンエン 五胡ゴコ十六国の一つ。鮮卑族の慕容徳ボヨウトクがたてた国。二代で滅びた。三九七〜四一〇

南橘北枳 ナンキツホッキ🔗⭐🔉

【南橘北枳】

ナンキツホッキ〈故事〉江南の橘タチバナを江北に移植すれば枳カラタチにかわる。人も住む環境によってどちらにもかわることのたとえ。〔→晏子〕

南郷 ナンキョウ🔗⭐🔉

【南嚮】

ナンキョウ =南郷。南のほうに向く。『南面ナンメン』

南華真人 ナンカシンジン🔗⭐🔉

【南華真人】

ナンカシンジン〈人名〉→「荘子ソウシ」

南懐仁 ナンカイジン🔗⭐🔉

【南懐仁】

ナンカイジン〈人名〉イエズス会の宣教師、フェルジナンド=バーベストの中国名。清シン初に北京ペキンに来て、伝道のかたわら天文・暦・測量などに関する新しい技術を伝えた。

軟化 ナンカ🔗⭐🔉

【軟化】

ナンカ  かたいものがやわらかくなること。

かたいものがやわらかくなること。 転じて、強い主張などをやめて、穏やかな態度になること。

転じて、強い主張などをやめて、穏やかな態度になること。

かたいものがやわらかくなること。

かたいものがやわらかくなること。 転じて、強い主張などをやめて、穏やかな態度になること。

転じて、強い主張などをやめて、穏やかな態度になること。

軟脚 ナンキャク🔗⭐🔉

【軟脚】

ナンキャク 遠くの地方から帰った人をねぎらって親戚シンセキ・友人が宴会をすること。

軟禁 ナンキン🔗⭐🔉

【軟禁】

ナンキン 家の中にとじこめて見張り、外出させないこと。

難 なん🔗⭐🔉

【難】

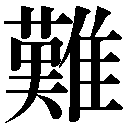

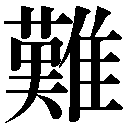

人名に使える旧字

人名に使える旧字

18画 隹部 [六年]

区点=3881 16進=4671 シフトJIS=93EF

《常用音訓》ナン/かた…い/むずか…しい

《音読み》

18画 隹部 [六年]

区点=3881 16進=4671 シフトJIS=93EF

《常用音訓》ナン/かた…い/むずか…しい

《音読み》  ナン

ナン /ダン

/ダン 〈n

〈n n・n

n・n n〉/

n〉/ ナ

ナ /ダ

/ダ 〈nu

〈nu 〉

《訓読み》 むずかしい/わざわい(わざはひ)/うれい(うれひ)/なじる/かたい(かたし)/かたき/かたしとする(かたしとす)/かたんず/なん

《意味》

〉

《訓読み》 むずかしい/わざわい(わざはひ)/うれい(うれひ)/なじる/かたい(かたし)/かたき/かたしとする(かたしとす)/かたんず/なん

《意味》

{名}わざわい(ワザハヒ)。うれい(ウレヒ)。日照り・水ぜめ・火あぶりなどのつらいめ。うまく進まない事態。〈類義語〉→艱カン。「艱難カンナン」「遭難」「忿思難=忿ニハ難ヲ思フ」〔→論語〕

{名}わざわい(ワザハヒ)。うれい(ウレヒ)。日照り・水ぜめ・火あぶりなどのつらいめ。うまく進まない事態。〈類義語〉→艱カン。「艱難カンナン」「遭難」「忿思難=忿ニハ難ヲ思フ」〔→論語〕

{名}つらい戦争。「請作難=難ヲ作サンコトヲ請フ」〔→公羊〕

{名}つらい戦争。「請作難=難ヲ作サンコトヲ請フ」〔→公羊〕

ナンズ{動}なじる。人の非を責める。そしる。「非難」「難詰」「於禽獣又何難焉=禽獣ニオイテマタ何ヲカ難ラン」〔→孟子〕

ナンズ{動}なじる。人の非を責める。そしる。「非難」「難詰」「於禽獣又何難焉=禽獣ニオイテマタ何ヲカ難ラン」〔→孟子〕

{形}かたい(カタシ)。むずかしい。やりづらいさま。手におえない。うまく物事が進まない。▽平声に読む。〈対語〉→易。「困難」「難問」「為君難=君タルコト難シ」〔→論語〕

{形}かたい(カタシ)。むずかしい。やりづらいさま。手におえない。うまく物事が進まない。▽平声に読む。〈対語〉→易。「困難」「難問」「為君難=君タルコト難シ」〔→論語〕

{名}かたき。簡単に処理できない事がら。むずかしい事がら。▽平声に読む。「責難於君謂之恭=難キヲ君ニ責ムルコレヲ恭ト謂フ」〔→孟子〕

{名}かたき。簡単に処理できない事がら。むずかしい事がら。▽平声に読む。「責難於君謂之恭=難キヲ君ニ責ムルコレヲ恭ト謂フ」〔→孟子〕

{動}かたしとする(カタシトス)。かたんず。むずかしいと考える。▽平声に読む。「惟帝其難之=コレ帝モソレコレヲ難ンズ」〔→書経〕

{動}かたしとする(カタシトス)。かたんず。むずかしいと考える。▽平声に読む。「惟帝其難之=コレ帝モソレコレヲ難ンズ」〔→書経〕

ダタリ{形}数多く柔らかいさま。〈同義語〉→那・→娜。「其葉有難=ソノ葉難タル有リ」〔→詩経〕

ダタリ{形}数多く柔らかいさま。〈同義語〉→那・→娜。「其葉有難=ソノ葉難タル有リ」〔→詩経〕

{名}疫病神を追いはらう儀式。おにやらい。〈同義語〉→儺。

〔国〕

{名}疫病神を追いはらう儀式。おにやらい。〈同義語〉→儺。

〔国〕 なん。欠点。「難点」「無難」「難のない人」

なん。欠点。「難点」「無難」「難のない人」 やっかいなめぐりあわせ。「女難」「剣難」

《解字》

会意。「動物を火でやき、かわかしてこちこちにするさま+隹(とり)」。鳥を火であぶることをあらわし、もと燃ネン(もやす)と同系のことば。やけただれる火あぶりのようにつらいことの意から転じて、つらい災害ややりづらい事などをあらわす。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は19画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

やっかいなめぐりあわせ。「女難」「剣難」

《解字》

会意。「動物を火でやき、かわかしてこちこちにするさま+隹(とり)」。鳥を火であぶることをあらわし、もと燃ネン(もやす)と同系のことば。やけただれる火あぶりのようにつらいことの意から転じて、つらい災害ややりづらい事などをあらわす。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は19画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

人名に使える旧字

人名に使える旧字

18画 隹部 [六年]

区点=3881 16進=4671 シフトJIS=93EF

《常用音訓》ナン/かた…い/むずか…しい

《音読み》

18画 隹部 [六年]

区点=3881 16進=4671 シフトJIS=93EF

《常用音訓》ナン/かた…い/むずか…しい

《音読み》  ナン

ナン /ダン

/ダン 〈n

〈n n・n

n・n n〉/

n〉/ ナ

ナ /ダ

/ダ 〈nu

〈nu 〉

《訓読み》 むずかしい/わざわい(わざはひ)/うれい(うれひ)/なじる/かたい(かたし)/かたき/かたしとする(かたしとす)/かたんず/なん

《意味》

〉

《訓読み》 むずかしい/わざわい(わざはひ)/うれい(うれひ)/なじる/かたい(かたし)/かたき/かたしとする(かたしとす)/かたんず/なん

《意味》

{名}わざわい(ワザハヒ)。うれい(ウレヒ)。日照り・水ぜめ・火あぶりなどのつらいめ。うまく進まない事態。〈類義語〉→艱カン。「艱難カンナン」「遭難」「忿思難=忿ニハ難ヲ思フ」〔→論語〕

{名}わざわい(ワザハヒ)。うれい(ウレヒ)。日照り・水ぜめ・火あぶりなどのつらいめ。うまく進まない事態。〈類義語〉→艱カン。「艱難カンナン」「遭難」「忿思難=忿ニハ難ヲ思フ」〔→論語〕

{名}つらい戦争。「請作難=難ヲ作サンコトヲ請フ」〔→公羊〕

{名}つらい戦争。「請作難=難ヲ作サンコトヲ請フ」〔→公羊〕

ナンズ{動}なじる。人の非を責める。そしる。「非難」「難詰」「於禽獣又何難焉=禽獣ニオイテマタ何ヲカ難ラン」〔→孟子〕

ナンズ{動}なじる。人の非を責める。そしる。「非難」「難詰」「於禽獣又何難焉=禽獣ニオイテマタ何ヲカ難ラン」〔→孟子〕

{形}かたい(カタシ)。むずかしい。やりづらいさま。手におえない。うまく物事が進まない。▽平声に読む。〈対語〉→易。「困難」「難問」「為君難=君タルコト難シ」〔→論語〕

{形}かたい(カタシ)。むずかしい。やりづらいさま。手におえない。うまく物事が進まない。▽平声に読む。〈対語〉→易。「困難」「難問」「為君難=君タルコト難シ」〔→論語〕

{名}かたき。簡単に処理できない事がら。むずかしい事がら。▽平声に読む。「責難於君謂之恭=難キヲ君ニ責ムルコレヲ恭ト謂フ」〔→孟子〕

{名}かたき。簡単に処理できない事がら。むずかしい事がら。▽平声に読む。「責難於君謂之恭=難キヲ君ニ責ムルコレヲ恭ト謂フ」〔→孟子〕

{動}かたしとする(カタシトス)。かたんず。むずかしいと考える。▽平声に読む。「惟帝其難之=コレ帝モソレコレヲ難ンズ」〔→書経〕

{動}かたしとする(カタシトス)。かたんず。むずかしいと考える。▽平声に読む。「惟帝其難之=コレ帝モソレコレヲ難ンズ」〔→書経〕

ダタリ{形}数多く柔らかいさま。〈同義語〉→那・→娜。「其葉有難=ソノ葉難タル有リ」〔→詩経〕

ダタリ{形}数多く柔らかいさま。〈同義語〉→那・→娜。「其葉有難=ソノ葉難タル有リ」〔→詩経〕

{名}疫病神を追いはらう儀式。おにやらい。〈同義語〉→儺。

〔国〕

{名}疫病神を追いはらう儀式。おにやらい。〈同義語〉→儺。

〔国〕 なん。欠点。「難点」「無難」「難のない人」

なん。欠点。「難点」「無難」「難のない人」 やっかいなめぐりあわせ。「女難」「剣難」

《解字》

会意。「動物を火でやき、かわかしてこちこちにするさま+隹(とり)」。鳥を火であぶることをあらわし、もと燃ネン(もやす)と同系のことば。やけただれる火あぶりのようにつらいことの意から転じて、つらい災害ややりづらい事などをあらわす。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は19画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

やっかいなめぐりあわせ。「女難」「剣難」

《解字》

会意。「動物を火でやき、かわかしてこちこちにするさま+隹(とり)」。鳥を火であぶることをあらわし、もと燃ネン(もやす)と同系のことば。やけただれる火あぶりのようにつらいことの意から転じて、つらい災害ややりづらい事などをあらわす。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は19画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

難句 ナンク🔗⭐🔉

【難句】

ナンク 理解しにくいむずかしい文句。

難行 ナンギョウ🔗⭐🔉

【難行】

ナンコウ むずかしくてなかなか実行できない行い。

ナンコウ むずかしくてなかなか実行できない行い。 ナンギョウ

ナンギョウ  〔仏〕心身を苦しめて行う仏道修行。

〔仏〕心身を苦しめて行う仏道修行。 非常につらい修行。〈対語〉易行イギョウ。「難行苦行」

非常につらい修行。〈対語〉易行イギョウ。「難行苦行」

ナンコウ むずかしくてなかなか実行できない行い。

ナンコウ むずかしくてなかなか実行できない行い。 ナンギョウ

ナンギョウ  〔仏〕心身を苦しめて行う仏道修行。

〔仏〕心身を苦しめて行う仏道修行。 非常につらい修行。〈対語〉易行イギョウ。「難行苦行」

非常につらい修行。〈対語〉易行イギョウ。「難行苦行」

難局 ナンキョク🔗⭐🔉

【難局】

ナンキョク 処理するのが困難な事がらや場面。

難詰 ナンキツ🔗⭐🔉

【難詰】

ナンキツ 欠点を非難して問いつめる。

難関 ナンカン🔗⭐🔉

【難関】

ナンカン  苦しみ、行き悩む。

苦しみ、行き悩む。 通りぬけることがむずかしい関所や場所。

通りぬけることがむずかしい関所や場所。 処理して切りぬけるのがむずかしい場合・事態。

処理して切りぬけるのがむずかしい場合・事態。

苦しみ、行き悩む。

苦しみ、行き悩む。 通りぬけることがむずかしい関所や場所。

通りぬけることがむずかしい関所や場所。 処理して切りぬけるのがむずかしい場合・事態。

処理して切りぬけるのがむずかしい場合・事態。

難疑 ナンギ🔗⭐🔉

【難疑】

ナンギ 手落ちを非難したり、疑問点を問いつめたりする。

難儀 ナンギ🔗⭐🔉

【難儀】

ナンギ〔国〕 物事が困難でめんどうなこと。やっかいな。

物事が困難でめんどうなこと。やっかいな。 苦しみ。悩み。

苦しみ。悩み。 貧乏。

貧乏。

物事が困難でめんどうなこと。やっかいな。

物事が困難でめんどうなこと。やっかいな。 苦しみ。悩み。

苦しみ。悩み。 貧乏。

貧乏。

難癖 ナンクセ🔗⭐🔉

【難癖】

ナンクセ〔国〕非難すべき欠点。▽「難癖をつける」の形で用い、ちょっとした欠点をとりあげておおげさにとがめるの意をあらわす。

漢字源に「なん」で始まるの検索結果 1-45。もっと読み込む