複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (21)

け‐さ【今朝】🔗⭐🔉

け‐さ【今朝】

きょうの朝。こんちょう。万葉集17「―の朝明あさけ秋風寒し遠つ人雁かりが来鳴かむ時近みかも」

けさ【袈裟】🔗⭐🔉

けさ【袈裟】

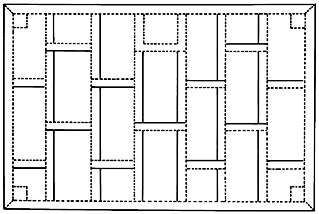

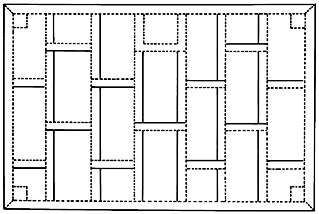

①(梵語kaṣāya 壊色と訳す。不正雑色の意)インドで、僧侶の服。中国・日本では、僧侶が左肩から右腋下にかけて衣の上をおおう長方形の布を意味するようになった。色は青・黄・赤・白・黒の5正色を避け、布をつぎあわせて作る。大小によって、5条・7条・9〜25条の3種に分かつ。国・宗派により種類を異にし、天台・真言・真宗などの輪袈裟わげさ、禅宗の威儀細いぎぼそ・掛絡からなど略式のものもある。法衣。功徳衣。無垢衣。忍辱にんにく鎧。卓衣。けさぎぬ。梁塵秘抄「我等が修行せし様は、忍辱―をば肩にかけ」→三衣。

袈裟

②袈裟懸けの略。「―に斬る」

②袈裟懸けの略。「―に斬る」

②袈裟懸けの略。「―に斬る」

②袈裟懸けの略。「―に斬る」

け‐さい【毛犀】🔗⭐🔉

け‐さい【毛犀】

(wooly rhinoceros)絶滅したサイの一種。寒冷気候に適応して長毛で、鼻先に長い角、その後ろに短い角があった。更新世のヨーロッパからアジアの北部に生息。

け‐さいろく【毛才六】🔗⭐🔉

け‐さいろく【毛才六】

人をののしる語。「才六」(丁稚でっちの意)に、さらに軽蔑の意をこめた「毛」を冠した語。青二才。浄瑠璃、女殺油地獄「ヤちよこざいな―」

けさ‐がけ【袈裟懸け】🔗⭐🔉

けさ‐がけ【袈裟懸け】

①袈裟をかけたように、一方の肩から他方のわきの下へ斜めにかけること。けさ。

②(→)「袈裟斬り」に同じ。

けさ‐がた【今朝方】🔗⭐🔉

けさ‐がた【今朝方】

今日の朝のころ。けさほど。

けさ‐がた【袈裟形】🔗⭐🔉

けさ‐がた【袈裟形】

(→)「けさだすき」に同じ。

けさ‐がため【袈裟固め】🔗⭐🔉

けさ‐がため【袈裟固め】

柔道の抑え込み技の一つ。相手を仰向けに倒し、肩とわきの下をけさがけの形に抑え込む。

けさ‐ぎぬ【袈裟衣】🔗⭐🔉

けさ‐ぎぬ【袈裟衣】

(→)袈裟に同じ。

けさ‐ぎり【袈裟斬り】🔗⭐🔉

けさ‐ぎり【袈裟斬り】

一方の肩から斜めに他方のわきの下へかけて斬り下げること。けさがけ。太平記14「坂本様ようの―に成仏せよ」

けさ‐ごぜん【袈裟御前】🔗⭐🔉

けさ‐ごぜん【袈裟御前】

平安末期の女性。母は衣川。源渡の妻。容姿端麗、遠藤盛遠(文覚もんがく)に懸想され、夫にかわって殺されたと「源平盛衰記」などに伝える。

けささ🔗⭐🔉

けささ

障害。邪魔。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「―の入らないその内に」

けさ‐ずきん【袈裟頭巾】‥ヅ‥🔗⭐🔉

けさ‐ずきん【袈裟頭巾】‥ヅ‥

中世、法師武者が兜かぶとの上にかぶった頭巾。

けさ‐だすき【袈裟襷】🔗⭐🔉

けさ‐だすき【袈裟襷】

和鐘(梵鐘)の外側の縦横の筋。縦を縦帯、撞座つきざの周囲を取り巻く筋を中帯、その下を下帯という。袈裟形。→梵鐘(図)

けさ‐どき【今朝斎】🔗⭐🔉

けさ‐どき【今朝斎】

僧の朝食。狂言、柿山伏「いや―のままなればいかう喉が乾く」

けさ‐の‐あき【今朝の秋】🔗⭐🔉

けさ‐の‐あき【今朝の秋】

立秋の日の朝。前日とは変わった爽やかな感じを込めていう語。〈[季]秋〉。続猿蓑「粟ぬかや庭に片よる―」(露川)

けさ‐の‐はる【今朝の春】🔗⭐🔉

けさ‐の‐はる【今朝の春】

立春頃の朝。また、新年。新春。〈[季]新年〉。曠野「―寂しからざる閑しずかかな」(冬松)

けさ‐ほど【今朝程】🔗⭐🔉

けさ‐ほど【今朝程】

(→)「けさがた」に同じ。

大辞林の検索結果 (20)

けさ【今朝】🔗⭐🔉

けさ [1] 【今朝】

今日の朝。こんちょう。「―早く着いた」

け-さ【化作】🔗⭐🔉

け-さ 【化作】 (名)スル

「化現(ケゲン)」に同じ。「阿弥陀仏の鸚鵡鳥と―して/今昔 4」

けさ【袈裟】🔗⭐🔉

けさ [2][0] 【袈裟】

〔梵 k

ya 不正色・壊色(エシキ)の意〕

(1)インドで仏教者の着る法衣(ホウエ)のこと。中国・日本では衣(コロモ)の上に左肩から右腋下へかける長方形の布をいう。インドの法衣が形式化したもので,小さい四角の布を縫い合わせて作り,中国・日本では次第に色や布は華美なものが用いられるようになった。宗派によって各種の形式のものがある。功徳衣。無垢衣。福田衣。忍辱鎧(ニンニクガイ)。卓衣。

(2)「袈裟懸け」の略。「―に斬る」

ya 不正色・壊色(エシキ)の意〕

(1)インドで仏教者の着る法衣(ホウエ)のこと。中国・日本では衣(コロモ)の上に左肩から右腋下へかける長方形の布をいう。インドの法衣が形式化したもので,小さい四角の布を縫い合わせて作り,中国・日本では次第に色や布は華美なものが用いられるようになった。宗派によって各種の形式のものがある。功徳衣。無垢衣。福田衣。忍辱鎧(ニンニクガイ)。卓衣。

(2)「袈裟懸け」の略。「―に斬る」

ya 不正色・壊色(エシキ)の意〕

(1)インドで仏教者の着る法衣(ホウエ)のこと。中国・日本では衣(コロモ)の上に左肩から右腋下へかける長方形の布をいう。インドの法衣が形式化したもので,小さい四角の布を縫い合わせて作り,中国・日本では次第に色や布は華美なものが用いられるようになった。宗派によって各種の形式のものがある。功徳衣。無垢衣。福田衣。忍辱鎧(ニンニクガイ)。卓衣。

(2)「袈裟懸け」の略。「―に斬る」

ya 不正色・壊色(エシキ)の意〕

(1)インドで仏教者の着る法衣(ホウエ)のこと。中国・日本では衣(コロモ)の上に左肩から右腋下へかける長方形の布をいう。インドの法衣が形式化したもので,小さい四角の布を縫い合わせて作り,中国・日本では次第に色や布は華美なものが用いられるようになった。宗派によって各種の形式のものがある。功徳衣。無垢衣。福田衣。忍辱鎧(ニンニクガイ)。卓衣。

(2)「袈裟懸け」の略。「―に斬る」

け-さいろく【毛才六】🔗⭐🔉

け-さいろく 【毛才六】

人をののしっていう語。青二才。才六。青才六。「や,ちよこざいな―/浄瑠璃・油地獄(上)」

けさ-がけ【袈裟懸(け)】🔗⭐🔉

けさ-がけ [0] 【袈裟懸(け)】

(1)袈裟をかけるように,一方の肩から他方の腋(ワキ)へ斜めに物をかけること。

(2)一方の肩から他方の腋へかけて,刀で斬り下げること。けさぎり。「―に斬る」

けさ-がた【今朝方】🔗⭐🔉

けさ-がた [0][2] 【今朝方】

今日の朝ほど。今朝ほど。「―小雨が降った」

けさ-がた【袈裟形】🔗⭐🔉

けさ-がた [0] 【袈裟形】

「袈裟襷(ケサダスキ){(1)}」に同じ。

けさ-がため【袈裟固め】🔗⭐🔉

けさ-がため [3] 【袈裟固め】

柔道の抑え込み技の一。あお向けに倒した相手の肩と腋(ワキ)の下とを袈裟懸けの形に抑え込むもの。

けさ-ぎり【袈裟斬り】🔗⭐🔉

けさ-ぎり [0] 【袈裟斬り】

「袈裟懸(ケサガ)け{(2)}」に同じ。

けさ-ごぜん【袈裟御前】🔗⭐🔉

けさ-ごぜん 【袈裟御前】

平安末期の伝説上の女性。北面の武士源渡(ワタル)の妻。夫の同僚遠藤盛遠(のちの文覚(モンガク))に横恋慕され,夫の身代わりに殺される。

けさ-ずきん【袈裟頭巾】🔗⭐🔉

けさ-ずきん ―ヅキン 【袈裟頭巾】

法師武者が戦場で兜(カブト)の上にかぶった頭巾。

けさ-だすき【袈裟襷】🔗⭐🔉

けさ-だすき [3] 【袈裟襷】

(1)梵鐘(ボンシヨウ)の外面にある縦横の帯。袈裟形。

(2)斜め格子文の帯で縦横に区切った文様。弥生時代の銅鐸に多くみられる。

けさ-の-あき【今朝の秋】🔗⭐🔉

けさ-の-あき 【今朝の秋】

俳句で,立秋の日の朝。秋の気配を発見した感慨をいう語。[季]秋。

けさ-の-はる【今朝の春】🔗⭐🔉

けさ-の-はる 【今朝の春】

俳句で,元日の朝。新春を祝う語。[季]新年。

〔立春の朝の意で用いることもある〕

けさ-の-ふゆ【今朝の冬】🔗⭐🔉

けさ-の-ふゆ 【今朝の冬】

俳句で,立冬の日の朝。引き締まった寒さの感慨をいう語。[季]冬。

けさ-ぶくろ【袈裟袋】🔗⭐🔉

けさ-ぶくろ [3] 【袈裟袋】

禅僧が行脚(アンギヤ)のときに,袈裟やその他の用具を入れて首にかけ胸に垂らす袋。

けさ-ほど【今朝程】🔗⭐🔉

けさ-ほど [0] 【今朝程】

けさがた。けさ。

け-さん【卦算】🔗⭐🔉

け-さん 【卦算】

「けいさん(卦算){(1)}」に同じ。

けさ【今朝(早く,おそく)】(和英)🔗⭐🔉

けさ【今朝(早く,おそく)】

(early,late) this morning.

けさ【袈裟】(和英)🔗⭐🔉

けさ【袈裟】

a surplice.→英和

広辞苑+大辞林に「けさ」で始まるの検索結果。