複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (10)

おしまずき【几】オシマヅキ🔗⭐🔉

おしまずき【几】オシマヅキ

①脇息きょうそく。斉明紀「―自づからに断おれぬ」

②(女房詞)机。

③牛車の前の横木。軾しょく。〈類聚名義抄〉

き‐あん【几案】🔗⭐🔉

き‐あん【几案】

机つくえ。

き‐か【机下・几下】🔗⭐🔉

き‐か【机下・几下】

(「几」も机)書簡で、宛名に添えて書く語。相手の机の下まで差し出すという意で、敬意を表す。案下。おそば。おてもと。「山田太郎先生―」

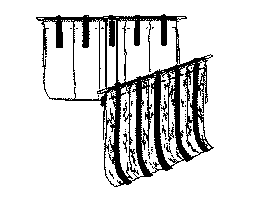

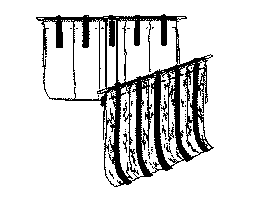

き‐ちょう【几帳・木丁】‥チヤウ🔗⭐🔉

き‐ちょう【几帳・木丁】‥チヤウ

(几おしまずきに帳とばりをかけたところからの名)屏障具の一つ。室内に立てて隔てとし、また座側に立ててさえぎるための具。土居つちいと呼ぶ台に2本の円柱を立て、柱の上に1本の長い横木をわたし、その横木に縦はぎのとばりと幅筋のすじを掛けたもの。御帳台、壁代、御簾のつら、女性の座側などに立てる。冬は練絹に朽木形、夏は生絹すずしに花鳥など。また裾濃すそご・香染・綾・白・鈍色にびいろなどがあり、4尺・3尺の几帳、枕几帳・寄几帳・指几帳など、種々ある。

几帳

⇒きちょう‐ごし【几帳越し】

⇒きちょう‐じゃく【几帳尺】

⇒きちょう‐めん【几帳面】

⇒きちょう‐ごし【几帳越し】

⇒きちょう‐じゃく【几帳尺】

⇒きちょう‐めん【几帳面】

⇒きちょう‐ごし【几帳越し】

⇒きちょう‐じゃく【几帳尺】

⇒きちょう‐めん【几帳面】

⇒きちょう‐ごし【几帳越し】

⇒きちょう‐じゃく【几帳尺】

⇒きちょう‐めん【几帳面】

きちょう‐ごし【几帳越し】‥チヤウ‥🔗⭐🔉

きちょう‐ごし【几帳越し】‥チヤウ‥

几帳を隔てていること。源氏物語花宴「―に手をとらへて」

⇒き‐ちょう【几帳・木丁】

きちょう‐じゃく【几帳尺】‥チヤウ‥🔗⭐🔉

きちょう‐じゃく【几帳尺】‥チヤウ‥

(平安時代以後、几帳の寸法をはかるのに用いたからいう)曲尺かねじゃくの古称。

⇒き‐ちょう【几帳・木丁】

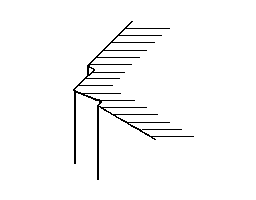

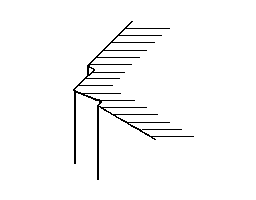

きちょう‐めん【几帳面】‥チヤウ‥🔗⭐🔉

きちょう‐めん【几帳面】‥チヤウ‥

①〔建〕面の一種。方形の角を撫角なでかくに削り、その両側に段をつけたもの。もと几帳の柱に多く用いたからいう。

几帳面

②物事をすみずみまで気をつけ、きちんとするさま。「―な性格」「―に家計簿をつける」

⇒き‐ちょう【几帳・木丁】

②物事をすみずみまで気をつけ、きちんとするさま。「―な性格」「―に家計簿をつける」

⇒き‐ちょう【几帳・木丁】

②物事をすみずみまで気をつけ、きちんとするさま。「―な性格」「―に家計簿をつける」

⇒き‐ちょう【几帳・木丁】

②物事をすみずみまで気をつけ、きちんとするさま。「―な性格」「―に家計簿をつける」

⇒き‐ちょう【几帳・木丁】

きとう【几董】🔗⭐🔉

きとう【几董】

⇒たかいきとう(高井几董)

《几部》🔗⭐🔉

《几部》

(きにょう)

物をのせる台の意を表す。また、「風」の省略形「 」(「かぜがまえ」「かぜがしら」と通称)を持つ字もこの部に収める。

」(「かぜがまえ」「かぜがしら」と通称)を持つ字もこの部に収める。

」(「かぜがまえ」「かぜがしら」と通称)を持つ字もこの部に収める。

」(「かぜがまえ」「かぜがしら」と通称)を持つ字もこの部に収める。

[漢]几🔗⭐🔉

几 字形

〔几部0画/2画/4960・515C〕

〔音〕キ(呉)(漢)

〔訓〕つくえ

[意味]

①つくえ。(同)机。「几案・浄几」

②ひじかけ。「几杖きじょう」

③台。腰掛け。「床几」

[解字]

脚付きの四角い台の象形文字。「机」の原字。現代中国語では「幾」の簡体字。

〔几部0画/2画/4960・515C〕

〔音〕キ(呉)(漢)

〔訓〕つくえ

[意味]

①つくえ。(同)机。「几案・浄几」

②ひじかけ。「几杖きじょう」

③台。腰掛け。「床几」

[解字]

脚付きの四角い台の象形文字。「机」の原字。現代中国語では「幾」の簡体字。

〔几部0画/2画/4960・515C〕

〔音〕キ(呉)(漢)

〔訓〕つくえ

[意味]

①つくえ。(同)机。「几案・浄几」

②ひじかけ。「几杖きじょう」

③台。腰掛け。「床几」

[解字]

脚付きの四角い台の象形文字。「机」の原字。現代中国語では「幾」の簡体字。

〔几部0画/2画/4960・515C〕

〔音〕キ(呉)(漢)

〔訓〕つくえ

[意味]

①つくえ。(同)机。「几案・浄几」

②ひじかけ。「几杖きじょう」

③台。腰掛け。「床几」

[解字]

脚付きの四角い台の象形文字。「机」の原字。現代中国語では「幾」の簡体字。

大辞林の検索結果 (8)

おしまずき【几】🔗⭐🔉

おしまずき オシマヅキ 【几】

(1)脇息(キヨウソク)。[和名抄]

(2)机のこと。「ただ―にかかりて夕の空に向ふのみ/笈日記」

(3)牛車(ギツシヤ)の前後の口の下に張った低い仕切りの板。軾(シヨク)。戸閾(トジキミ)。[名義抄]

き-あん【几案・机案】🔗⭐🔉

き-あん [0] 【几案・机案】

〔「几」「案」とも机(ツクエ)の意〕

机。

き-か【机下・几下】🔗⭐🔉

き-か [1][2] 【机下・几下】

〔相手の机の下に差し出す意〕

書簡文で,相手を敬ってあて名に添える脇付(ワキヅケ)の一。案下。

き-ちょう【几帳】🔗⭐🔉

き-ちょう ―チヤウ [0] 【几帳】

〔「几(オシマズキ)にかけた帳(トバリ)」の意〕

寝殿造りに用いた室内調度の一。室内に立てて間仕切りとし,また座のわきに立てて隔てとした。台に二本の柱を立て,その上に一本の横木をわたし,帳を垂らしたもの。高さ三尺のものと四尺のものとがあり,三尺には四幅(ヨノ),四尺には五幅(イツノ)の帳を垂らす。基帳。木丁。

几帳

[図]

[図]

[図]

[図]

きちょう-じゃく【几帳尺】🔗⭐🔉

きちょう-じゃく ―チヤウ― [2] 【几帳尺】

曲尺(カネジヤク)の古称。平安時代以降,几帳の寸法を測るのに用いたのでいう。

きちょう-めん【几帳面】🔗⭐🔉

きちょう-めん ―チヤウ― [4][0] 【几帳面】

■一■ (形動)[文]ナリ

きちんとしているさま。すみずみまで規則正しくするさま。「―な性格」

■二■ (名)

柱などの角に施した面の一。方形の角を落として鋭角に削り,その両側に刻みを入れたもの。もと几帳の柱に用いられたことからいう。

几帳面■二■

[図]

[図]

[図]

[図]

きとう【几董】🔗⭐🔉

きとう 【几董】

⇒高井(タカイ)几董

広辞苑+大辞林に「几」で始まるの検索結果。