複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (58)

いや【祖谷】🔗⭐🔉

いや【祖谷】

徳島県西部、吉野川の支流祖谷川と松尾川の流域。山地に囲まれ、祖谷渓いやけいいやだにの峡谷をなす。峡谷にかかる蔓橋かずらばしと平家の落人伝説で知られる。隠田集落の一つ。

祖谷 かずら橋

撮影:山梨勝弘

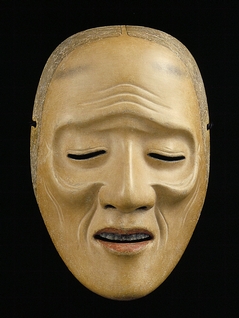

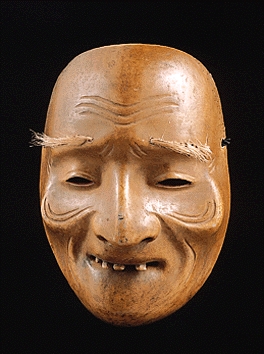

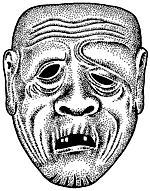

うば【姥・媼】🔗⭐🔉

うば【姥・媼】

①老女。老婆。おうな。住吉物語「―が兄のかずへのすけとて七十許りなる翁の」

②(「祖母」と書く)そぼ。おおば。ばば。隆信集「―にて侍りし人身まかりて、…母のかの服きられし日」

③能面。主にツレ役の老女に用いる。↔尉じょう

姥

姥

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

姥

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

姥

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

姥

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

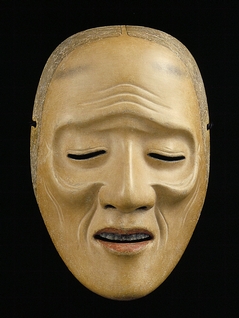

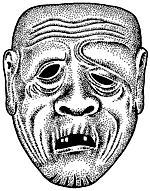

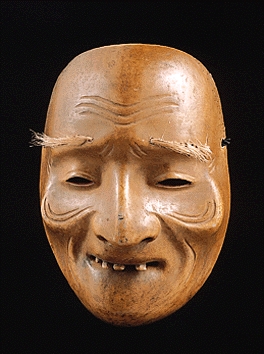

おお‐じ【祖父】オホヂ🔗⭐🔉

おお‐じ【祖父】オホヂ

(オオチチの約)

①父母の父。そふ。↔おおば。

②老人。老翁。

祖父

③狂言面の一つ。老人の役に用いる。

祖父

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

③狂言面の一つ。老人の役に用いる。

祖父

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

⇒おおじ‐の‐みこと【皇祖】

⇒おおじ‐の‐みこと【皇祖】

③狂言面の一つ。老人の役に用いる。

祖父

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

③狂言面の一つ。老人の役に用いる。

祖父

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

⇒おおじ‐の‐みこと【皇祖】

⇒おおじ‐の‐みこと【皇祖】

おお‐ば【祖母】オホ‥🔗⭐🔉

おお‐ば【祖母】オホ‥

(オオハハの約)父母の母。ばば。そぼ。↔おおじ

お‐じ【祖父】オヂ🔗⭐🔉

お‐じ【祖父】オヂ

(「おほぢ」の略)父・母の父。そふ。

お‐ば【祖母】🔗⭐🔉

お‐ば【祖母】

(「おほば」の略)父・母の母。そぼ。

おば‐おとど【祖母おとど】🔗⭐🔉

おば‐おとど【祖母おとど】

おばあさま。祖母おばぎみ。源氏物語葵「―の上、ないたう軽かろめ給ひそ」

おばこ【姨子・祖母子】ヲバ‥🔗⭐🔉

おばこ【姨子・祖母子】ヲバ‥

(「祖母子」の歴史的仮名遣オバコ)女の髪の結い方。髪先を根もとに蛇がとぐろを巻いたように巻きつけ、輪の上から笄こうがいを横にさしてとめたもの。幕末、主婦の髪型。おばこ結び。

おばこ

おや【親・祖】🔗⭐🔉

おや【親・祖】

①父と母との汎称。子をもつ者。古くは特に、母。実の父母にも養父母にもいう。また、人間以外の動物にもいう。推古紀「―無しに汝なれ生なりけめや」。「生みの―より育ての―」「―子」「―犬」

②祖先の人々。神代紀下「遠つ―」。万葉集3「―の名も継ぎゆくものと」。「―重代の刀」

③物・事を生ずるもと。

㋐同類のものが次々に現れる、その最初。元祖。源氏物語絵合「物語のいできはじめの―なる竹取の翁」

㋑物を生じふやすもと。「―芋」「―木」

㋒親株の略。

④拠り所・中心となるもの。

㋐中心的・支配的位置にあるもの。栄華物語疑「世の―とおはします事。かの我が御身一つにて」。「―時計」「―会社」「―ファイル」

㋑花札・トランプなどで、札を配り、札を打ち始める人。

㋒無尽などの発起人。

㋓大小相対するもののうち、大きいもの。「―指」

⇒親思う心にまさる親心

⇒親苦労す、子は楽す、孫は乞食す

⇒親ならぬ親

⇒親に跡を遣る

⇒親に似ぬ子は鬼子

⇒親の因果が子に報う

⇒親の顔が見たい

⇒親の心子知らず

⇒親の臑噛り

⇒親の七光

⇒親の欲目

⇒親は無くとも子は育つ

おや‐がみ【祖神】🔗⭐🔉

おや‐がみ【祖神】

先祖の神。氏神。

じい【祖父・爺】ヂイ🔗⭐🔉

じい【祖父・爺】ヂイ

(ジジの転)

①父母の父を呼ぶ称。そふ。

②老年の男を(親しんで)呼ぶ称。老爺ろうや。↔ばあ(婆)

じい‐さん【祖父さん・爺さん】ヂイ‥🔗⭐🔉

じい‐さん【祖父さん・爺さん】ヂイ‥

(「じいさま」の転。くだけた言い方)

①祖父を呼ぶ称。

②老年男子を呼ぶ称。

じじ【祖父・爺】ヂヂ🔗⭐🔉

じじ【祖父・爺】ヂヂ

①父母の父親。そふ。じい。↔祖母ばば。

②老年の男。おきな。老人。じい。↔婆ばば

⇒祖父は辛労、子は楽、孫は乞食

○祖父は辛労、子は楽、孫は乞食じじはしんろうこはらくまごはこじき🔗⭐🔉

○祖父は辛労、子は楽、孫は乞食じじはしんろうこはらくまごはこじき

祖父は苦心して富を作り、子はそのおかげで安楽に過ごし、孫になって安逸、家を滅ぼすに至る。長者も3代は続かない意。

⇒じじ【祖父・爺】

しし‐ばな【獅子鼻】

(獅子頭1の鼻に似るからいう)低くて小鼻のひろがった鼻。ししっぱな。

しし‐ばば【尿糞】

小便と大便。浮世風呂2「立居もひとりで出来ねえから、―もおまるでとる」

じじ‐ばば【祖父祖母・爺婆】ヂヂ‥

①祖父そふと祖母そぼ。

②年老いた男と年老いた女。翁媼おうおう。じじいばばあ。じいばあ。

③〔植〕シュンランの異名。

じ‐しばり【地縛り】ヂ‥

①キク科の多年草。路傍などに群生。茎は地上を這う。葉柄は長い。春から夏に、長い花茎上にタンポポよりやや小形の黄色頭状花をつける。イワニガナ。

じしばり

②メヒシバの別称。

しじ‐ばりき【指示馬力】

(→)図示馬力ずしばりきに同じ。

しし‐びしお【肉醤・醢】‥ビシホ

肉で製したひしお。乾肉を刻み、麹こうじまたは塩に浸しならして製するという。「しおから」の類。〈倭名類聚鈔16〉

しし‐びと【宍人】

肉の料理をする人。神代紀下「烏を以て―とし」

じ‐しぶ【地渋】ヂ‥

田・溝などのたまり水の面に、鉄さびのように光って浮かぶもの。

しし‐ぶえ【鹿笛】

猟師が鹿を誘い寄せるために吹く笛。鹿の耳皮または腹籠りの皮を用いるという。

ししふし‐いう【ししふし言ふ】‥イフ

なんのかのと文句を言う。ぐずぐず言う。糸瓜草「稲くはれて―や竹の垣」

し‐し‐ふしゅせつ【止止不須説】

〔仏〕[法華経方便品]「止みなん、止みなん、説くべからず」の意。舎利弗しゃりほつに対して、釈尊が法華経の甚深微妙の法を説くことを容易に肯がえんじないで言った言葉。

シシフス【Sisyphus ラテン】

〔神〕

⇒シシュフォス

しし‐ふせぎ【猪防ぎ・鹿防ぎ】

猪・鹿などの獣類が田畑を荒らすのを防ぐための設備。

じじ‐ぶつぶつ【事事物物】

あらゆる事物・現象。

しし‐ふんじん【獅子奮迅】

獅子がふるい立ったように、勢いの極めて盛んなこと。「―の活躍」

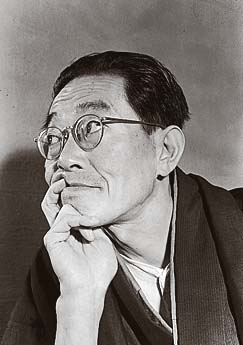

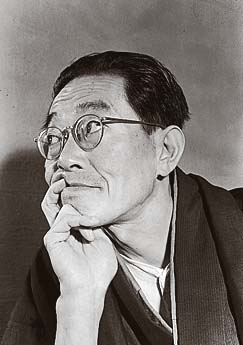

しし‐ぶんろく【獅子文六】

劇作家・小説家。本名、岩田豊雄。横浜生れ。慶大中退。渡仏ののち、ユーモア小説を発表。作「海軍」「てんやわんや」「自由学校」「娘と私」など。文化勲章。(1893〜1969)

獅子文六

撮影:田村 茂

②メヒシバの別称。

しじ‐ばりき【指示馬力】

(→)図示馬力ずしばりきに同じ。

しし‐びしお【肉醤・醢】‥ビシホ

肉で製したひしお。乾肉を刻み、麹こうじまたは塩に浸しならして製するという。「しおから」の類。〈倭名類聚鈔16〉

しし‐びと【宍人】

肉の料理をする人。神代紀下「烏を以て―とし」

じ‐しぶ【地渋】ヂ‥

田・溝などのたまり水の面に、鉄さびのように光って浮かぶもの。

しし‐ぶえ【鹿笛】

猟師が鹿を誘い寄せるために吹く笛。鹿の耳皮または腹籠りの皮を用いるという。

ししふし‐いう【ししふし言ふ】‥イフ

なんのかのと文句を言う。ぐずぐず言う。糸瓜草「稲くはれて―や竹の垣」

し‐し‐ふしゅせつ【止止不須説】

〔仏〕[法華経方便品]「止みなん、止みなん、説くべからず」の意。舎利弗しゃりほつに対して、釈尊が法華経の甚深微妙の法を説くことを容易に肯がえんじないで言った言葉。

シシフス【Sisyphus ラテン】

〔神〕

⇒シシュフォス

しし‐ふせぎ【猪防ぎ・鹿防ぎ】

猪・鹿などの獣類が田畑を荒らすのを防ぐための設備。

じじ‐ぶつぶつ【事事物物】

あらゆる事物・現象。

しし‐ふんじん【獅子奮迅】

獅子がふるい立ったように、勢いの極めて盛んなこと。「―の活躍」

しし‐ぶんろく【獅子文六】

劇作家・小説家。本名、岩田豊雄。横浜生れ。慶大中退。渡仏ののち、ユーモア小説を発表。作「海軍」「てんやわんや」「自由学校」「娘と私」など。文化勲章。(1893〜1969)

獅子文六

撮影:田村 茂

しし‐ぼうじ【四至牓示】‥バウ‥

①四方への行先をしるした境界標。道しるべの石。しじほうじ。日葡辞書「シジハウジ」

②荘園など領地の四方の境界を示す杭や石。

しし‐ぼね【肉骨】

さらされた骨。

しじま【黙・静寂】

①口をつぐんで言わないこと。無言。沈黙。源氏物語末摘花「いくそたび君が―に負けぬらむ」

②静まりかえっていること。静寂。「夜の―」

しし‐まい【獅子舞】‥マヒ

①獅子頭をかぶって行う舞。唐から伝わり、舞楽として演奏したが、後に変容して太神楽だいかぐらや各地の祭礼などで、五穀豊穣の祈祷や悪魔払いとして、新年の祝いに行われるようになった。〈[季]新年〉

獅子舞

しし‐ぼうじ【四至牓示】‥バウ‥

①四方への行先をしるした境界標。道しるべの石。しじほうじ。日葡辞書「シジハウジ」

②荘園など領地の四方の境界を示す杭や石。

しし‐ぼね【肉骨】

さらされた骨。

しじま【黙・静寂】

①口をつぐんで言わないこと。無言。沈黙。源氏物語末摘花「いくそたび君が―に負けぬらむ」

②静まりかえっていること。静寂。「夜の―」

しし‐まい【獅子舞】‥マヒ

①獅子頭をかぶって行う舞。唐から伝わり、舞楽として演奏したが、後に変容して太神楽だいかぐらや各地の祭礼などで、五穀豊穣の祈祷や悪魔払いとして、新年の祝いに行われるようになった。〈[季]新年〉

獅子舞

②能の舞事まいごと。→獅子5

じし‐まい【地子米】ヂ‥

地子として収納する米。

しじま・う【蹙まふ】シジマフ

〔自四〕

(シジムの未然形に接尾語フの付いた語)進むことも退くこともできないでいる。神武紀「棲遑しじまひて其の跋渉ふみゆかむ所を知らず」

しじま・る【蹙まる・縮まる】

〔自四〕

ちぢまる。ちぢこまる。今昔物語集31「肝・身―・りて怖しと思ひゐたるに」

しじみ【蜆】

ヤマトシジミガイ科の二枚貝の総称。殻長2〜3センチメートル、暗褐色または漆黒色、内面はやや紫色を帯びる。淡水または汽水産。肉は食用。日本にはマシジミ・ヤマトシジミ・セタシジミの3種あり、マシジミだけが胎生。マシジミは寒中、ヤマトシジミは夏の土用の頃、セタシジミは4月頃が旬とされる。しじみがい。〈[季]春〉。万葉集6「住吉の粉浜の―開けも見ず」。〈新撰字鏡8〉

⇒しじみ‐がい【蜆貝】

⇒しじみ‐かき【蜆掻き】

⇒しじみ‐じる【蜆汁】

⇒しじみ‐ちょう【蜆蝶・小灰蝶】

⇒しじみ‐ばな【蜆花】

⇒蜆貝で海を測る

しじみ‐がい【蜆貝】‥ガヒ

①(→)シジミに同じ。〈[季]春〉。〈倭名類聚鈔19〉

②シジミの貝殻。「―で海を測る」

③人を怖れて小さくなっていること。また、その者。

⇒しじみ【蜆】

②能の舞事まいごと。→獅子5

じし‐まい【地子米】ヂ‥

地子として収納する米。

しじま・う【蹙まふ】シジマフ

〔自四〕

(シジムの未然形に接尾語フの付いた語)進むことも退くこともできないでいる。神武紀「棲遑しじまひて其の跋渉ふみゆかむ所を知らず」

しじま・る【蹙まる・縮まる】

〔自四〕

ちぢまる。ちぢこまる。今昔物語集31「肝・身―・りて怖しと思ひゐたるに」

しじみ【蜆】

ヤマトシジミガイ科の二枚貝の総称。殻長2〜3センチメートル、暗褐色または漆黒色、内面はやや紫色を帯びる。淡水または汽水産。肉は食用。日本にはマシジミ・ヤマトシジミ・セタシジミの3種あり、マシジミだけが胎生。マシジミは寒中、ヤマトシジミは夏の土用の頃、セタシジミは4月頃が旬とされる。しじみがい。〈[季]春〉。万葉集6「住吉の粉浜の―開けも見ず」。〈新撰字鏡8〉

⇒しじみ‐がい【蜆貝】

⇒しじみ‐かき【蜆掻き】

⇒しじみ‐じる【蜆汁】

⇒しじみ‐ちょう【蜆蝶・小灰蝶】

⇒しじみ‐ばな【蜆花】

⇒蜆貝で海を測る

しじみ‐がい【蜆貝】‥ガヒ

①(→)シジミに同じ。〈[季]春〉。〈倭名類聚鈔19〉

②シジミの貝殻。「―で海を測る」

③人を怖れて小さくなっていること。また、その者。

⇒しじみ【蜆】

②メヒシバの別称。

しじ‐ばりき【指示馬力】

(→)図示馬力ずしばりきに同じ。

しし‐びしお【肉醤・醢】‥ビシホ

肉で製したひしお。乾肉を刻み、麹こうじまたは塩に浸しならして製するという。「しおから」の類。〈倭名類聚鈔16〉

しし‐びと【宍人】

肉の料理をする人。神代紀下「烏を以て―とし」

じ‐しぶ【地渋】ヂ‥

田・溝などのたまり水の面に、鉄さびのように光って浮かぶもの。

しし‐ぶえ【鹿笛】

猟師が鹿を誘い寄せるために吹く笛。鹿の耳皮または腹籠りの皮を用いるという。

ししふし‐いう【ししふし言ふ】‥イフ

なんのかのと文句を言う。ぐずぐず言う。糸瓜草「稲くはれて―や竹の垣」

し‐し‐ふしゅせつ【止止不須説】

〔仏〕[法華経方便品]「止みなん、止みなん、説くべからず」の意。舎利弗しゃりほつに対して、釈尊が法華経の甚深微妙の法を説くことを容易に肯がえんじないで言った言葉。

シシフス【Sisyphus ラテン】

〔神〕

⇒シシュフォス

しし‐ふせぎ【猪防ぎ・鹿防ぎ】

猪・鹿などの獣類が田畑を荒らすのを防ぐための設備。

じじ‐ぶつぶつ【事事物物】

あらゆる事物・現象。

しし‐ふんじん【獅子奮迅】

獅子がふるい立ったように、勢いの極めて盛んなこと。「―の活躍」

しし‐ぶんろく【獅子文六】

劇作家・小説家。本名、岩田豊雄。横浜生れ。慶大中退。渡仏ののち、ユーモア小説を発表。作「海軍」「てんやわんや」「自由学校」「娘と私」など。文化勲章。(1893〜1969)

獅子文六

撮影:田村 茂

②メヒシバの別称。

しじ‐ばりき【指示馬力】

(→)図示馬力ずしばりきに同じ。

しし‐びしお【肉醤・醢】‥ビシホ

肉で製したひしお。乾肉を刻み、麹こうじまたは塩に浸しならして製するという。「しおから」の類。〈倭名類聚鈔16〉

しし‐びと【宍人】

肉の料理をする人。神代紀下「烏を以て―とし」

じ‐しぶ【地渋】ヂ‥

田・溝などのたまり水の面に、鉄さびのように光って浮かぶもの。

しし‐ぶえ【鹿笛】

猟師が鹿を誘い寄せるために吹く笛。鹿の耳皮または腹籠りの皮を用いるという。

ししふし‐いう【ししふし言ふ】‥イフ

なんのかのと文句を言う。ぐずぐず言う。糸瓜草「稲くはれて―や竹の垣」

し‐し‐ふしゅせつ【止止不須説】

〔仏〕[法華経方便品]「止みなん、止みなん、説くべからず」の意。舎利弗しゃりほつに対して、釈尊が法華経の甚深微妙の法を説くことを容易に肯がえんじないで言った言葉。

シシフス【Sisyphus ラテン】

〔神〕

⇒シシュフォス

しし‐ふせぎ【猪防ぎ・鹿防ぎ】

猪・鹿などの獣類が田畑を荒らすのを防ぐための設備。

じじ‐ぶつぶつ【事事物物】

あらゆる事物・現象。

しし‐ふんじん【獅子奮迅】

獅子がふるい立ったように、勢いの極めて盛んなこと。「―の活躍」

しし‐ぶんろく【獅子文六】

劇作家・小説家。本名、岩田豊雄。横浜生れ。慶大中退。渡仏ののち、ユーモア小説を発表。作「海軍」「てんやわんや」「自由学校」「娘と私」など。文化勲章。(1893〜1969)

獅子文六

撮影:田村 茂

しし‐ぼうじ【四至牓示】‥バウ‥

①四方への行先をしるした境界標。道しるべの石。しじほうじ。日葡辞書「シジハウジ」

②荘園など領地の四方の境界を示す杭や石。

しし‐ぼね【肉骨】

さらされた骨。

しじま【黙・静寂】

①口をつぐんで言わないこと。無言。沈黙。源氏物語末摘花「いくそたび君が―に負けぬらむ」

②静まりかえっていること。静寂。「夜の―」

しし‐まい【獅子舞】‥マヒ

①獅子頭をかぶって行う舞。唐から伝わり、舞楽として演奏したが、後に変容して太神楽だいかぐらや各地の祭礼などで、五穀豊穣の祈祷や悪魔払いとして、新年の祝いに行われるようになった。〈[季]新年〉

獅子舞

しし‐ぼうじ【四至牓示】‥バウ‥

①四方への行先をしるした境界標。道しるべの石。しじほうじ。日葡辞書「シジハウジ」

②荘園など領地の四方の境界を示す杭や石。

しし‐ぼね【肉骨】

さらされた骨。

しじま【黙・静寂】

①口をつぐんで言わないこと。無言。沈黙。源氏物語末摘花「いくそたび君が―に負けぬらむ」

②静まりかえっていること。静寂。「夜の―」

しし‐まい【獅子舞】‥マヒ

①獅子頭をかぶって行う舞。唐から伝わり、舞楽として演奏したが、後に変容して太神楽だいかぐらや各地の祭礼などで、五穀豊穣の祈祷や悪魔払いとして、新年の祝いに行われるようになった。〈[季]新年〉

獅子舞

②能の舞事まいごと。→獅子5

じし‐まい【地子米】ヂ‥

地子として収納する米。

しじま・う【蹙まふ】シジマフ

〔自四〕

(シジムの未然形に接尾語フの付いた語)進むことも退くこともできないでいる。神武紀「棲遑しじまひて其の跋渉ふみゆかむ所を知らず」

しじま・る【蹙まる・縮まる】

〔自四〕

ちぢまる。ちぢこまる。今昔物語集31「肝・身―・りて怖しと思ひゐたるに」

しじみ【蜆】

ヤマトシジミガイ科の二枚貝の総称。殻長2〜3センチメートル、暗褐色または漆黒色、内面はやや紫色を帯びる。淡水または汽水産。肉は食用。日本にはマシジミ・ヤマトシジミ・セタシジミの3種あり、マシジミだけが胎生。マシジミは寒中、ヤマトシジミは夏の土用の頃、セタシジミは4月頃が旬とされる。しじみがい。〈[季]春〉。万葉集6「住吉の粉浜の―開けも見ず」。〈新撰字鏡8〉

⇒しじみ‐がい【蜆貝】

⇒しじみ‐かき【蜆掻き】

⇒しじみ‐じる【蜆汁】

⇒しじみ‐ちょう【蜆蝶・小灰蝶】

⇒しじみ‐ばな【蜆花】

⇒蜆貝で海を測る

しじみ‐がい【蜆貝】‥ガヒ

①(→)シジミに同じ。〈[季]春〉。〈倭名類聚鈔19〉

②シジミの貝殻。「―で海を測る」

③人を怖れて小さくなっていること。また、その者。

⇒しじみ【蜆】

②能の舞事まいごと。→獅子5

じし‐まい【地子米】ヂ‥

地子として収納する米。

しじま・う【蹙まふ】シジマフ

〔自四〕

(シジムの未然形に接尾語フの付いた語)進むことも退くこともできないでいる。神武紀「棲遑しじまひて其の跋渉ふみゆかむ所を知らず」

しじま・る【蹙まる・縮まる】

〔自四〕

ちぢまる。ちぢこまる。今昔物語集31「肝・身―・りて怖しと思ひゐたるに」

しじみ【蜆】

ヤマトシジミガイ科の二枚貝の総称。殻長2〜3センチメートル、暗褐色または漆黒色、内面はやや紫色を帯びる。淡水または汽水産。肉は食用。日本にはマシジミ・ヤマトシジミ・セタシジミの3種あり、マシジミだけが胎生。マシジミは寒中、ヤマトシジミは夏の土用の頃、セタシジミは4月頃が旬とされる。しじみがい。〈[季]春〉。万葉集6「住吉の粉浜の―開けも見ず」。〈新撰字鏡8〉

⇒しじみ‐がい【蜆貝】

⇒しじみ‐かき【蜆掻き】

⇒しじみ‐じる【蜆汁】

⇒しじみ‐ちょう【蜆蝶・小灰蝶】

⇒しじみ‐ばな【蜆花】

⇒蜆貝で海を測る

しじみ‐がい【蜆貝】‥ガヒ

①(→)シジミに同じ。〈[季]春〉。〈倭名類聚鈔19〉

②シジミの貝殻。「―で海を測る」

③人を怖れて小さくなっていること。また、その者。

⇒しじみ【蜆】

じじ‐ばば【祖父祖母・爺婆】ヂヂ‥🔗⭐🔉

じじ‐ばば【祖父祖母・爺婆】ヂヂ‥

①祖父そふと祖母そぼ。

②年老いた男と年老いた女。翁媼おうおう。じじいばばあ。じいばあ。

③〔植〕シュンランの異名。

そ【祖】🔗⭐🔉

そ【祖】

①家系の初代。また、父より前の直系血縁者。とおつおや。

②ある物事を開き始めた人。「中興の―」

③はじめ。もと。

そ‐き【祖忌】🔗⭐🔉

そ‐き【祖忌】

祖師の忌日。祖師忌。

そ‐ぎょう【祖業】‥ゲフ🔗⭐🔉

そ‐ぎょう【祖業】‥ゲフ

祖先の開いた事業。祖先伝来の事業。

そ‐けい【祖型】🔗⭐🔉

そ‐けい【祖型】

物や文様などのもとになる型。「説話の―」

そげん【祖元】🔗⭐🔉

そげん【祖元】

⇒むがくそげん(無学祖元)

そ‐こ【祖姑】🔗⭐🔉

そ‐こ【祖姑】

祖父母の姉妹。おおおば。

そ‐ご【祖語】🔗⭐🔉

そ‐ご【祖語】

①祖師の言葉。日葡辞書「ソゴ、ブッゴ(仏語)」

②〔言〕(parent language)同系の言語の共通の源と仮定される言語。イタリア語・フランス語などに対するラテン語の類。共通基語。→語族

そ‐こう【祖考】‥カウ🔗⭐🔉

そ‐こう【祖考】‥カウ

①死んだ祖父。亡祖父。また、死んだ祖父と死んだ父。

②遠い祖先。

そ‐こく【祖国】🔗⭐🔉

そ‐こく【祖国】

①祖先以来住んできた国。自分の生まれた国。「―を捨てる」

②国民の分かれ出たもとの国。本国。

→母国。

⇒そこく‐せんそう【祖国戦争】

そ‐し【祖師】🔗⭐🔉

そ‐し【祖師】

①〔仏〕一宗一派を開いた人。開祖。達磨・日蓮など。「―先徳せんどく」

②学派や流派の創始者。

③はじめ。もと。浮世床初「むかしは万事の―だから、よいことはよいのさ」

そし‐え【祖師会】‥ヱ🔗⭐🔉

そし‐え【祖師会】‥ヱ

(→)祖師忌そしきに同じ。

そし‐き【祖師忌】🔗⭐🔉

そし‐き【祖師忌】

祖師の忌日などに報恩のために行う法会。天台宗の六月会みなづきえ、真言宗の御影供みえいく、日蓮宗のお会式えしき、浄土真宗の報恩講、浄土宗の御忌ぎょきなど。祖師会そしえ。

そし‐せいらい【祖師西来】🔗⭐🔉

そし‐せいらい【祖師西来】

禅宗で、祖師達磨が西方のインドから中国に来り、法を伝えたこと。祖師西来意(祖師西来の意義目的を問うこと)は禅の公案として用いられる。

そし‐ぜん【祖師禅】🔗⭐🔉

そし‐ぜん【祖師禅】

祖師達磨の伝えた禅。特に、教外きょうげ別伝・不立文字ふりゅうもんじの立場に立つ六祖慧能えのうの系統の南宗禅が自らの立場を祖師禅と呼び、如来にょらい禅に対して用いることが多い。→如来禅

そし‐ぞう【祖師像】‥ザウ🔗⭐🔉

そし‐ぞう【祖師像】‥ザウ

仏弟子や羅漢、各宗の祖師などの姿形を彫刻・絵画などで表現したもの。

そし‐どう【祖師堂】‥ダウ🔗⭐🔉

そし‐どう【祖師堂】‥ダウ

各宗寺院で、祖師をまつった堂。大師堂の類。

そ‐じゅつ【祖述】🔗⭐🔉

そ‐じゅつ【祖述】

師・先人の説をうけついで学問を進め述べること。「師の説を―する」

そ‐しん【祖神】🔗⭐🔉

そ‐しん【祖神】

神としてまつる祖先。祖先である神。

そ‐せん【祖先】🔗⭐🔉

そ‐せん【祖先】

①その家の先代以前の人。先祖。

②今のものに進化する前のもの。「ヒトの―はサル」

⇒そせん‐すうはい【祖先崇拝】

そせん‐すうはい【祖先崇拝】🔗⭐🔉

そせん‐すうはい【祖先崇拝】

(ancestor worship)祖先が子孫の生活に超自然的な影響をもたらすという信仰に基づく宗教的な行動。東アジアではその儀礼を一般に祖先祭祀という。

⇒そ‐せん【祖先】

そ‐そう【祖宗】🔗⭐🔉

そ‐そう【祖宗】

(「祖」は始、「宗」は本の意)君主の始祖と中興の祖。現代以前の代々の君主の総称。

そ‐そん【祖孫】🔗⭐🔉

そ‐そん【祖孫】

先祖と子孫。

そ‐ちゅうし【祖沖之】🔗⭐🔉

そ‐ちゅうし【祖沖之】

中国の数学者・天文学者。南朝宋の太史令(天文台長)。数学書「綴術」を著す。円周率の近似分数7分の22(約率)、113分の355(密率)および近似値3.1415926を与えた。(429〜500)

そていじえん【祖庭事苑】‥ヱン🔗⭐🔉

そていじえん【祖庭事苑】‥ヱン

中国の仏書。宋の睦庵ぼくあんの編。8巻。雲門録以下の禅宗の語録中から2400余の語句を選び、その出典を示し、注釈を加えた一種の禅宗辞典。

○袖打ち合わすそでうちあわす

袖をかき合わせて相手に敬意を表する。枕草子76「六位の蔵人の、…袖うち合はせて立ちたるこそをかしけれ」

⇒そで【袖】

そ‐てき【祖逖】🔗⭐🔉

そ‐てき【祖逖】

東晋の武将。字は士稚。元帝に北伐を説き、自ら将として長江を渡り後趙の石勒せきろくと戦い、黄河以南を晋の領土として回復した。(266〜321)

そ‐どう【祖堂】‥ダウ🔗⭐🔉

そ‐どう【祖堂】‥ダウ

①先祖を祭った廟。祖廟。

②祖師を祭った堂。祖師堂。

そ‐どう【祖道】‥ダウ🔗⭐🔉

そ‐どう【祖道】‥ダウ

①旅立ちに道祖神を祭って道中の安全を祈ること。また、旅立ちに宴会を催して送ること。

②祖師の示した道。

そどうしゅう【祖堂集】‥ダウシフ🔗⭐🔉

そどうしゅう【祖堂集】‥ダウシフ

中国五代、泉州招慶寺の2僧、静じょう・筠いんが952年に編集した禅宗史。20巻。1245年に高麗大蔵経の一部として刊行。

そ‐ひ【祖妣】🔗⭐🔉

そ‐ひ【祖妣】

(「妣」は亡母の意)

①死んだ祖母。

②先祖と亡母。

そ‐びょう【祖廟】‥ベウ🔗⭐🔉

そ‐びょう【祖廟】‥ベウ

先祖のみたまや。たまや。

そ‐ふ【祖父】🔗⭐🔉

そ‐ふ【祖父】

父または母の父。おおじ。じい。おじいさん。↔祖母

そ‐ふぼ【祖父母】🔗⭐🔉

そ‐ふぼ【祖父母】

父母の父母。祖父と祖母。

そ‐ぼ【祖母】🔗⭐🔉

そ‐ぼ【祖母】

父または母の母。おおば。ばば。おばあさん。↔祖父

そ‐ほう【祖法】‥ハフ🔗⭐🔉

そ‐ほう【祖法】‥ハフ

祖先伝来の法。

そぼ‐さん【祖母山】🔗⭐🔉

そぼ‐さん【祖母山】

大分・宮崎県の境にある山。九州山地中央部の主峰で、標高1756メートル。山名は神武天皇の祖母豊玉姫を祀ることに由来。

そ‐れい【祖霊】🔗⭐🔉

そ‐れい【祖霊】

先祖の神霊。

ばあ【祖母・婆】🔗⭐🔉

ばあ【祖母・婆】

(ババの転)

①父母の母を呼ぶ称。そぼ。

②老女を(親しんで)呼ぶ称。

↔じい(爺)

ばあ‐さま【祖母様・婆様】🔗⭐🔉

ばあ‐さま【祖母様・婆様】

老女の尊敬語。祖母にもいう。

ばあ‐さん【祖母さん・婆さん】🔗⭐🔉

ばあ‐さん【祖母さん・婆さん】

(「ばあさま」の転。くだけた言い方)

①祖母を呼ぶ称。

②老年の女性を呼ぶ称。

ばば【祖母・婆】🔗⭐🔉

ばば【祖母・婆】

①両親の母親。おおば。祖母そぼ。↔祖父じじ。

②老年の女。おうな。老女。西鶴織留5「七十余りの―、杖にすがり」↔爺じじ。

③うば。乳母。

④トランプのばば抜きゲームで、ジョーカーのこと。転じて、嫌なものや価値のないもの。「―をつかまされる」

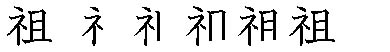

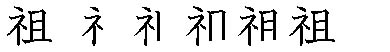

[漢]祖🔗⭐🔉

祖 字形

筆順

筆順

〔示(礻)部5画/9画/教育/3336・4144〕

[

〔示(礻)部5画/9画/教育/3336・4144〕

[ ] 字形

] 字形

〔示(礻)部5画/10画〕

〔音〕ソ(呉)(漢)

〔訓〕おや

[意味]

①家系の初代(から先代まで)の人。とおつおや。「祖先・祖国・始祖・先祖・鼻祖」

②親の前の代。親の親。「祖父・祖母・曾祖父」

③物事を始めた人。「建国の祖」「元祖・開祖・教祖・祖師」

④もとにする。「祖本・祖述」

⑤行路の安全を守る神(を祭る)。さえのかみ。「道祖神」「既祖取道=すでに祖して道を取る」〔史記〕

[解字]

形声。「示」(=祭壇)+音符「且」(=いくえにも重なる)。何代も重なって子孫にまつられる人の意。

[下ツキ

遠祖・開祖・元祖・教祖・皇祖・高祖・始祖・宗祖・神祖・先祖・曾祖・道祖神・曩祖・鼻祖・父祖・仏祖

〔示(礻)部5画/10画〕

〔音〕ソ(呉)(漢)

〔訓〕おや

[意味]

①家系の初代(から先代まで)の人。とおつおや。「祖先・祖国・始祖・先祖・鼻祖」

②親の前の代。親の親。「祖父・祖母・曾祖父」

③物事を始めた人。「建国の祖」「元祖・開祖・教祖・祖師」

④もとにする。「祖本・祖述」

⑤行路の安全を守る神(を祭る)。さえのかみ。「道祖神」「既祖取道=すでに祖して道を取る」〔史記〕

[解字]

形声。「示」(=祭壇)+音符「且」(=いくえにも重なる)。何代も重なって子孫にまつられる人の意。

[下ツキ

遠祖・開祖・元祖・教祖・皇祖・高祖・始祖・宗祖・神祖・先祖・曾祖・道祖神・曩祖・鼻祖・父祖・仏祖

筆順

筆順

〔示(礻)部5画/9画/教育/3336・4144〕

[

〔示(礻)部5画/9画/教育/3336・4144〕

[ ] 字形

] 字形

〔示(礻)部5画/10画〕

〔音〕ソ(呉)(漢)

〔訓〕おや

[意味]

①家系の初代(から先代まで)の人。とおつおや。「祖先・祖国・始祖・先祖・鼻祖」

②親の前の代。親の親。「祖父・祖母・曾祖父」

③物事を始めた人。「建国の祖」「元祖・開祖・教祖・祖師」

④もとにする。「祖本・祖述」

⑤行路の安全を守る神(を祭る)。さえのかみ。「道祖神」「既祖取道=すでに祖して道を取る」〔史記〕

[解字]

形声。「示」(=祭壇)+音符「且」(=いくえにも重なる)。何代も重なって子孫にまつられる人の意。

[下ツキ

遠祖・開祖・元祖・教祖・皇祖・高祖・始祖・宗祖・神祖・先祖・曾祖・道祖神・曩祖・鼻祖・父祖・仏祖

〔示(礻)部5画/10画〕

〔音〕ソ(呉)(漢)

〔訓〕おや

[意味]

①家系の初代(から先代まで)の人。とおつおや。「祖先・祖国・始祖・先祖・鼻祖」

②親の前の代。親の親。「祖父・祖母・曾祖父」

③物事を始めた人。「建国の祖」「元祖・開祖・教祖・祖師」

④もとにする。「祖本・祖述」

⑤行路の安全を守る神(を祭る)。さえのかみ。「道祖神」「既祖取道=すでに祖して道を取る」〔史記〕

[解字]

形声。「示」(=祭壇)+音符「且」(=いくえにも重なる)。何代も重なって子孫にまつられる人の意。

[下ツキ

遠祖・開祖・元祖・教祖・皇祖・高祖・始祖・宗祖・神祖・先祖・曾祖・道祖神・曩祖・鼻祖・父祖・仏祖

大辞林の検索結果 (64)

いや【祖谷】🔗⭐🔉

いや 【祖谷】

徳島県西部,吉野川支流の祖谷川と松尾川流域一帯の呼称。日本三大秘境の一つとされ,平家落人伝説を伝える。祖谷渓(イヤダニ)にかかる蔓橋(カズラバシ)は有名。

いや-の-こひきうた【祖谷の粉挽き唄】🔗⭐🔉

いや-の-こひきうた 【祖谷の粉挽き唄】

徳島県西祖谷地方の民謡で仕事唄。粉をひくときに唄ったもの。

うば【祖母】🔗⭐🔉

うば 【祖母】

両親の母親。おおば。祖母(ソボ)。「―にて侍りし人の身まかりて/隆信集」

おお-じ【祖父】🔗⭐🔉

おお-じ オホヂ [1] 【祖父】

(1)父母の父。そふ。

⇔おおば

(2)年とった男。老翁。「難波の里に―とうばと侍り/御伽草子・一寸法師」

(3)狂言面の一。「老武者」「財宝」などの老人に用いる。

祖父(3)

[図]

[図]

[図]

[図]

おや【親・祖】🔗⭐🔉

おや [2] 【親・祖】

(1)子を生んだ人,または,他人の子を自分の子として養い育てる人。実父母・養父母の総称。《親》「生みの―より育ての―」「養い―」

(2)子をもっている生物。《親》「―鳥」

(3)他の物を生ずるもととなるもの。《親》「―芋」

(4)物事の中心になるもの。《親》「―会社」

(5)同種のもののうち,大きなもの。《親》「―指」

(6)勝負事の際,札配りなど競技の中心的な役割にあたる人。また,その役。《親》

(7)無尽・入札などの際の発起人。《親》{(1)〜(7)}

⇔子

(8)もののはじめ。元祖。《祖》「物語の出できはじめの―なる竹取の翁に/源氏(絵合)」

(9)祖先。《祖》「人の子は―の名絶たず/万葉 4094」「遠つみ―」

おや-がみ【祖神】🔗⭐🔉

おや-がみ [2] 【祖神】

一族の先祖の霊をまつった神。氏神。

じい【祖父・爺】🔗⭐🔉

じい ヂイ [1] 【祖父・爺】

〔「じじ」の転〕

(1)父母の父を呼ぶ称。祖父。「―ちゃん」

(2)年老いた男。

じい-さん【祖父さん・爺さん】🔗⭐🔉

じい-さん ヂイ― [1] 【祖父さん・爺さん】

(1)祖父。じいさま。おじいさん。

(2)年をとった男子。じいさま。おじいさん。

じじ=は辛労(シンロウ)、子は楽(ラク)、孫は乞食(コジキ)🔗⭐🔉

――は辛労(シンロウ)、子は楽(ラク)、孫は乞食(コジキ)

祖父は苦労して財産を築き,子はその財産で気楽に過ごし,孫の代には財産を使いきって乞食をするほどに落ちぶれてしまうこと。長者も三代は続かない意。

じじ-ばば【祖父祖母・爺婆】🔗⭐🔉

じじ-ばば ヂヂ― [1][2] 【祖父祖母・爺婆】

(1)祖父と祖母。《祖父祖母》

(2)年老いた男と女。老人の男女。《爺婆》

(3)シュンランの異名。

そ【祖】🔗⭐🔉

そ [1] 【祖】

(1)その血統。一家系の最初の人。「清和天皇を―とする」

(2)一つの教え・流派,物事などを始めた人。元祖。「細菌学の―」

そ-き【祖忌】🔗⭐🔉

そ-き [1] 【祖忌】

〔仏〕 宗派の開祖の死去した日にあたる日。祖師の忌日。また,その日に行う法会。

そ-ぎょう【祖業】🔗⭐🔉

そ-ぎょう ―ゲフ [1] 【祖業】

先祖が始めて,代々受け継いでいる事業・仕事。

そ-けい【祖型】🔗⭐🔉

そ-けい [0] 【祖型】

〔archetype〕

宗教学で,元型(ゲンケイ)のこと。M =エリアーデの用語。

そげん【祖元】🔗⭐🔉

そげん 【祖元】

⇒無学(ムガク)祖元

そ-ご【祖語】🔗⭐🔉

そ-ご [1] 【祖語】

(1)同系統のいくつかの言語の祖先にあたる言語。共通基語。基語。「印欧―」

(2)〔仏〕 祖師の言葉。

そ-こう【祖考】🔗⭐🔉

そ-こう ―カウ [1] 【祖考】

死んだ祖父。また,亡祖父と亡父。

そ-こく【祖国】🔗⭐🔉

そ-こく [1] 【祖国】

(1)先祖から代々住み続け,自分もそこで生まれた国。

(2)(移住した民族などにとって)その民族の,もと住んでいた国。

そこく-あい【祖国愛】🔗⭐🔉

そこく-あい [3] 【祖国愛】

祖国を愛する気持ち。愛国心。

そこく-こうふくかい【祖国光復会】🔗⭐🔉

そこく-こうふくかい ―クワウフククワイ 【祖国光復会】

1936年5月,金日成らによって結成された朝鮮の抗日民族統一戦線組織。中国東北部を遊撃根拠地にして,朝鮮各地に組織を拡大。37年には甲山郡普天堡の駐在所や官庁を襲撃し,日本側に大きな打撃を与えた。

そ-し【祖市】🔗⭐🔉

そ-し [1] 【祖市】

源となった町。「ローマの―,ラティニウム」

そ-し【祖師】🔗⭐🔉

そ-し [1] 【祖師】

(1)一宗一派の開祖。日蓮宗の日蓮,浄土真宗の親鸞(シンラン),禅宗の達磨(ダルマ)など。

→御祖師様(オソシサマ)

(2)禅宗で,法を伝えた歴代の高僧の尊称。

(3)もと。はじめ。「昔は万事の―だから,能い事は能いのさ/滑稽本・浮世床(初)」

そし-き【祖師忌】🔗⭐🔉

そし-き [2] 【祖師忌】

祖師の忌日に報恩のために行う法会。日蓮宗のお会式(エシキ),真宗の報恩講,禅宗の達磨(ダルマ)忌,浄土宗の御忌など。祖師会。祖師講。

そし-こう【祖師講】🔗⭐🔉

そし-こう ―カウ [2][0] 【祖師講】

「祖師忌(ソシキ)」に同じ。

そし-せいらい【祖師西来】🔗⭐🔉

そし-せいらい 【祖師西来】

禅宗で,初祖達磨(ダルマ)が西方のインドから中国に渡来して禅を伝えたこと。なお,その真意を示す「祖師西来意」という語は代表的な公案として用いられてきた。

そし-ぜん【祖師禅】🔗⭐🔉

そし-ぜん [2] 【祖師禅】

〔仏〕 達磨(ダルマ)の禅宗のこと。また,六祖の慧能(エノウ)の系統の禅(南宗禅)をいう。

⇔如来(ニヨライ)禅

そ-しつ【祖室】🔗⭐🔉

そ-しつ [1][0] 【祖室】

〔仏〕

(1)禅宗で,師の室内。

(2)禅宗。

そし-どう【祖師堂】🔗⭐🔉

そし-どう ―ダウ [2] 【祖師堂】

各宗で,その祖師をまつった堂。特に,禅宗の祖師である達磨(ダルマ)大師の像を安置する堂。祖堂。

そ-じゅつ【祖述】🔗⭐🔉

そ-じゅつ [0] 【祖述】 (名)スル

先人の学説を受け継いで発展させること。「師の学説を―する」

そ-しん【祖神】🔗⭐🔉

そ-しん [1] 【祖神】

神としてまつる祖先。祖先である神。

そ-せん【祖先】🔗⭐🔉

そ-せん [1] 【祖先】

(1)一族・一家の初代にあたる人。また,初代以来,先代までの人々。先祖。

〔「先祖」よりも客観的な立場でいう語〕

(2)現在のものに発達してきた,もとのもの。「人類の―」

そせん-すうはい【祖先崇拝】🔗⭐🔉

そせん-すうはい [4] 【祖先崇拝】

特定の祖先をまつり,加護を祈ること。祖先を共有する集団の社会的連帯の維持と強化の契機にもなる。

そせん-でんらい【祖先伝来】🔗⭐🔉

そせん-でんらい [1] 【祖先伝来】

代々伝わっていること。先祖伝来。

そ-そう【祖宗】🔗⭐🔉

そ-そう [1] 【祖宗】

建国の祖と中興の祖。また,初代から先代までの代々の君主。「―の大業」

そ-ちゅうし【祖沖之】🔗⭐🔉

そ-ちゅうし 【祖沖之】

(429-500) 中国,南北朝時代の数学者・天文学者。円周率の近似値を一一三分の三五五と計算。大明暦をつくったことでも知られる。

そていじえん【祖庭事苑】🔗⭐🔉

そていじえん ―ジ ン 【祖庭事苑】

中国の事典。八巻。宋の睦庵善卿撰。元符年間(1098-1100)刊。各種の禅宗の書籍から取り出した故事・名数などの熟語二千四百余語について,その典拠を示し,注釈を加えたもの。

ン 【祖庭事苑】

中国の事典。八巻。宋の睦庵善卿撰。元符年間(1098-1100)刊。各種の禅宗の書籍から取り出した故事・名数などの熟語二千四百余語について,その典拠を示し,注釈を加えたもの。

ン 【祖庭事苑】

中国の事典。八巻。宋の睦庵善卿撰。元符年間(1098-1100)刊。各種の禅宗の書籍から取り出した故事・名数などの熟語二千四百余語について,その典拠を示し,注釈を加えたもの。

ン 【祖庭事苑】

中国の事典。八巻。宋の睦庵善卿撰。元符年間(1098-1100)刊。各種の禅宗の書籍から取り出した故事・名数などの熟語二千四百余語について,その典拠を示し,注釈を加えたもの。

そ-てき【祖逖】🔗⭐🔉

そ-てき 【祖逖】

(266-321) 中国,東晋の武将。字(アザナ)は士稚。范陽の人。元帝に仕え,北伐を行い後趙と戦って黄河以南を晋の領土に回復した。

そ-どう【祖堂】🔗⭐🔉

そ-どう ―ダウ [1][0] 【祖堂】

(1)先祖をまつった廟(ビヨウ)。祖廟。

(2)祖師をまつった堂。祖師堂。開山堂。

そ-どう【祖道】🔗⭐🔉

そ-どう ―ダウ [1][0] 【祖道】

(1)道祖神をまつって旅行中の無事を祈ること。旅立つ人を,宴を設けて送ること。「―の宴」

(2)祖師の説いた教え。

そ-びょう【祖廟】🔗⭐🔉

そ-びょう ―ベウ [1][0] 【祖廟】

祖先の霊をまつるみたまや。

そぶえ【祖父江】🔗⭐🔉

そぶえ 【祖父江】

愛知県北西部,中島郡の町。木曾川下流東岸に位置し,繊維業・園芸が盛ん。

そふ-ぼ【祖父母】🔗⭐🔉

そふ-ぼ [2] 【祖父母】

祖父と祖母。

そぼかたむき-こくていこうえん【祖母傾国定公園】🔗⭐🔉

そぼかたむき-こくていこうえん ―コクテイコウ ン 【祖母傾国定公園】

大分・宮崎県境にある祖母山(1756メートル)・傾山(1602メートル)を中心とする国定公園。山岳・峡谷美にすぐれる。

ン 【祖母傾国定公園】

大分・宮崎県境にある祖母山(1756メートル)・傾山(1602メートル)を中心とする国定公園。山岳・峡谷美にすぐれる。

ン 【祖母傾国定公園】

大分・宮崎県境にある祖母山(1756メートル)・傾山(1602メートル)を中心とする国定公園。山岳・峡谷美にすぐれる。

ン 【祖母傾国定公園】

大分・宮崎県境にある祖母山(1756メートル)・傾山(1602メートル)を中心とする国定公園。山岳・峡谷美にすぐれる。

そぼ-さん【祖母山】🔗⭐🔉

そぼ-さん 【祖母山】

大分県と宮崎県の境にある山。九州山地の一峰。海抜1756メートル。神武天皇の祖母(豊玉姫)をまつることからこの名がある。

そ-ほん【祖本】🔗⭐🔉

そ-ほん [0] 【祖本】

流布本のもとになっている本。また,写本の系統の最初のもの。

そ-れい【祖霊】🔗⭐🔉

そ-れい [1] 【祖霊】

先祖の霊。日本では,33年忌ないしは50年忌の弔(トムラ)い上げのすんだ死者の霊は,個性を失って祖霊一般の仲間入りをすると考えられている。

それい-しゃ【祖霊社】🔗⭐🔉

それい-しゃ [2] 【祖霊社】

屋敷内の一隅または先祖に由緒のある地点に設けられた祖霊をまつってある小祠(シヨウシ)。社家などには古いものもあるが,多くは江戸末期の神仏分離運動で,持仏堂を廃して代わりに建立したものという。また,明治初期に氏神の境内に設けられた社で,氏子の祖霊を合祭したもの。

ばあ-さん【祖母さん・婆さん】🔗⭐🔉

ばあ-さん [1] 【祖母さん・婆さん】

(1)祖母。ばあさま。おばあさん。

(2)年をとった女子。ばあさま。おばあさん。

⇔じいさん

そご【祖語】(和英)🔗⭐🔉

そご【祖語】

a parent language.

そこく【祖国】(和英)🔗⭐🔉

そこく【祖国】

one's motherland[fatherland];one's mother country.祖国愛 love of one's country;patriotism.→英和

そせん【祖先】(和英)🔗⭐🔉

そせん【祖先】

an ancestor;→英和

forefathers.⇒先祖.

そふ【祖父】(和英)🔗⭐🔉

そふ【祖父】

a grandfather.→英和

そふぼ【祖父母】(和英)🔗⭐🔉

そふぼ【祖父母】

grandparents.

そぼ【祖母】(和英)🔗⭐🔉

そぼ【祖母】

a grandmother.→英和

広辞苑+大辞林に「祖」で始まるの検索結果。