複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (50)

いとき‐な・し【幼し・稚し】🔗⭐🔉

いとき‐な・し【幼し・稚し】

〔形ク〕

「いとけなし」に同じ。源氏物語夕顔「―・きよりなづさひし者の」→いとけない

いとけ・し【幼し・稚し】🔗⭐🔉

いとけ・し【幼し・稚し】

〔形ク〕

「いとけなし」に同じ。御堂関白集「―・くて春の都と見るからに」→いとけない

いとけ‐な・い【幼い・稚い】🔗⭐🔉

いとけ‐な・い【幼い・稚い】

〔形〕[文]いとけな・し(ク)

(ナイは甚だしいの意の接尾語)年が小さい。おさない。あどけない。宇津保物語俊蔭「おのらが―・きを見すてて天上へかへり給ひにしかば」。「―・い子とともに残される」

いわ・く【稚く】イハク🔗⭐🔉

いわ・く【稚く】イハク

〔自下二〕

(一説にイワクの仮名遣もあるが未詳。多く「―・けたる」の形で)子どもっぽい。あどけない。源氏物語蛍「まだ―・けたる御雛遊びなどのけはひの見ゆれば」

いわけ‐な・し【稚し】イハケナシ🔗⭐🔉

いわけ‐な・し【稚し】イハケナシ

〔形ク〕

(イワケナシの仮名遣もあるが未詳)こどもらしい。あどけない。おさない。源氏物語桐壺「―・くおはしし時より見奉り」

ち‐あゆ【稚鮎】🔗⭐🔉

ち‐あゆ【稚鮎】

鮎の稚魚。

ち‐がい【稚貝】‥ガヒ🔗⭐🔉

ち‐がい【稚貝】‥ガヒ

幼生の時期を終わって、砂泥または岩石上などに定着して間もない、幼い微小な貝類。

ち‐き【稚気・穉気】🔗⭐🔉

ち‐き【稚気・穉気】

おさなげなさま。子供っぽい様子・気分。「―愛すべし」

ち‐ぎょ【稚魚】🔗⭐🔉

ち‐ぎょ【稚魚】

卵からかえって間もない魚。

ち‐ご【稚児・児】🔗⭐🔉

ち‐ご【稚児・児】

(「乳子」の意)

①ちのみご。あかご。枕草子25「すさまじきもの。…―亡くなりたる産屋うぶや」

②子供。おさなご。わらわ。わらべ。枕草子42「あてなるもの。…いみじううつくしき―の、いちごなどくひたる」

③公家・武家・寺院などに召し使われた少年。稚児若衆。稚児小姓。宇治拾遺物語1「是も今は昔、比叡の山に―ありけり」

④神社・寺院などで、祭礼・法楽などの行列に美装して出る男女の児童。田植草紙「いつくしき―たちが花折りかざいて花をかざいて参らう御所の御堂へ」

⑤男色の相手方である少年。

ちご‐いしゃ【稚児医者】🔗⭐🔉

ちご‐いしゃ【稚児医者】

小児科の医者。

ちご‐えんねん【稚児延年】🔗⭐🔉

ちご‐えんねん【稚児延年】

稚児の主演する延年の舞。

ちご‐おい【稚児生い】‥オヒ🔗⭐🔉

ちご‐おい【稚児生い】‥オヒ

幼時の頃の成長の様子。おさなだち。おさなおい。源氏物語柏木「大将などの―」

ちご‐かい【稚児買い】‥カヒ🔗⭐🔉

ちご‐かい【稚児買い】‥カヒ

元禄(1688〜1704)年間、里子の周旋を業とした女。町中を「稚児買おう」と呼びまわった。

ちご‐がお【稚児顔】‥ガホ🔗⭐🔉

ちご‐がお【稚児顔】‥ガホ

ちごのかお。おさな顔。宇津保物語蔵開上「藤壺の御かたちの―に似奉り給へるかな」

ちご‐かっしき【稚児喝食】🔗⭐🔉

ちご‐かっしき【稚児喝食】

童児の髪の結い方の一種。髪を結んで後ろに長く下げたもの。

ちご‐が‐ふち【稚児ヶ淵】🔗⭐🔉

ちご‐が‐ふち【稚児ヶ淵】

神奈川県江ノ島にある淵。鎌倉鶴岡八幡宮の供僧房相承院の稚児白菊の投身によって名づける。

ちご‐ぎょうどう【稚児行道】‥ギヤウダウ🔗⭐🔉

ちご‐ぎょうどう【稚児行道】‥ギヤウダウ

神社・寺院などの祭礼や法会に、天童に扮した稚児が練り歩くこと。

ちご‐ざさ【稚児笹】🔗⭐🔉

ちご‐ざさ【稚児笹】

イネ科の小形多年草。湿地に群生、高さ約40センチメートル。茎は細く、葉は披針形。初夏、小球状緑紫色の小花をまばらにつけた穂を出す。

ちご‐すがた【稚児姿】🔗⭐🔉

ちご‐すがた【稚児姿】

稚児が髪の先を切らないで下げ髪にした姿。

ちご‐そだち【稚児育ち】🔗⭐🔉

ちご‐そだち【稚児育ち】

寺などで稚児として育つこと。

ちご‐びな【稚児雛】🔗⭐🔉

ちご‐びな【稚児雛】

雛人形の一種。稚児の形に作ったもの。文政(1818〜1830)年間に流行。

ちご‐まい【稚児舞】‥マヒ🔗⭐🔉

ちご‐まい【稚児舞】‥マヒ

稚児の舞う舞。稚児延年や舞楽の迦陵頻かりょうびん・胡蝶など。

ちご‐まげ【稚児髷】🔗⭐🔉

ちご‐まげ【稚児髷】

少女の髪の結い方。頭上に高く輪を左右に作る。もと堂上家とうしょうけの公達きんだちの元服前に結ったもの。のち上方では、吹輪の輪を二分した形が流行。唐輪からわに似る。ちごわ。御稚児おちご。ちごわげ。

稚児髷

ちご‐みや【稚児宮】🔗⭐🔉

ちご‐みや【稚児宮】

おさない皇子。栄華物語岩蔭「―のいみじうあわてさせ給ふ程の」

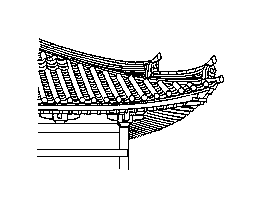

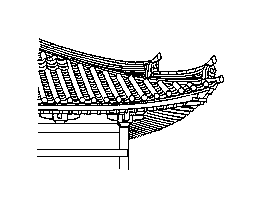

ちご‐むね【稚児棟】🔗⭐🔉

ちご‐むね【稚児棟】

〔建〕隅の降り棟において、軒より少し上に鬼瓦を置き、それより軒までさらに設けた短い降り棟。

稚児棟

ちご‐ものがたり【稚児物語・児物語】🔗⭐🔉

ちご‐ものがたり【稚児物語・児物語】

室町時代に現れた小説の一類。男色を題材とし、単に同性愛の情趣を描いたものと、これに仏教信仰、仏門の抗争を結びつけたものとがあり、多く僧侶が主要人物。秋夜長物語・鳥部山物語・松帆浦物語など。

ちご‐もんじゅ【稚児文殊】🔗⭐🔉

ちご‐もんじゅ【稚児文殊】

(画題)童形の文殊菩薩。

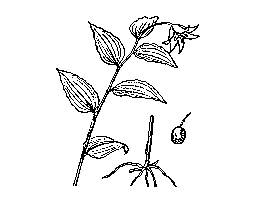

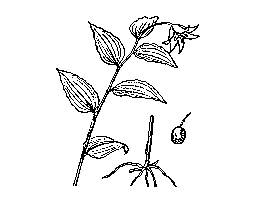

ちご‐ゆり【稚児百合】🔗⭐🔉

ちご‐ゆり【稚児百合】

ユリ科の多年草。山林に自生。地下に白い根茎を伸ばして群生する。高さ約20センチメートル。葉は楕円形。春、茎頂に白色6弁、星形の小花を開く。小球形の液果は紅色に熟す。

ちご‐わかしゅ【稚児若衆】🔗⭐🔉

ちご‐わかしゅ【稚児若衆】

公家・武家・寺社などに召し使われた少年。稚児小姓。ちご。おちご。

ちご‐わげ【稚児髷】🔗⭐🔉

ちご‐わげ【稚児髷】

(→)「ちごまげ」に同じ。

ち‐し【稚子】🔗⭐🔉

ち‐し【稚子】

おさない子。おさなご。ちご。

ち‐せつ【稚拙】🔗⭐🔉

ち‐せつ【稚拙】

子供じみて、へたなこと。「―な字」

⇒ちせつ‐び【稚拙美】

ちせつ‐び【稚拙美】🔗⭐🔉

ちせつ‐び【稚拙美】

一見稚拙だが、素朴で純粋なところのある美しさ。

⇒ち‐せつ【稚拙】

ち‐びょう【稚苗】‥ベウ🔗⭐🔉

ちん‐ぐるま【稚児車】🔗⭐🔉

ちん‐ぐるま【稚児車】

(チゴグルマの転)バラ科の落葉小低木。代表的な高山植物。雪どけ後の湿地などに大群落を作る。高さ約10センチメートル。7〜8月頃、先端に白花を1個ずつつける。果実となっても花柱が残って長く延び、これが車輪状に多数集まる。

ちんぐるま

チングルマ(花)

提供:OPO

チングルマ(花)

提供:OPO

チングルマ(実)

提供:OPO

チングルマ(実)

提供:OPO

チングルマ(花)

提供:OPO

チングルマ(花)

提供:OPO

チングルマ(実)

提供:OPO

チングルマ(実)

提供:OPO

みず‐ご【水子・稚子】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐ご【水子・稚子】ミヅ‥

(ミズコとも)

①出産後あまり日のたたない子。あかご。今昔物語集26「其の家に一人の―有て」

②流産した胎児。

みず‐は【瑞歯・稚歯】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐は【瑞歯・稚歯】ミヅ‥

①わかわかしい歯。めでたい歯。

②老人となってから生える歯。長寿の相という。

③(「瑞歯ぐむ」から)非常に年老いること。はなはだしい老人。為忠百首「かまど守もる―の嫗おうな」

⇒みずは‐ぐ・む【瑞歯含む】

⇒みずは‐さ・す【瑞歯さす】

やや【稚】🔗⭐🔉

やや【稚】

(「ややこ」の略)あかご。みどりご。嬰児。尾崎紅葉、伽羅枕「愁つらきは胎内おなかの孩子ややにお顔を見せず」

やや‐こ【稚児】🔗⭐🔉

やや‐こ【稚児】

あかご。やや。

⇒ややこ‐おどり【ややこ踊】

わか【若・稚】🔗⭐🔉

わか【若・稚】

①幼稚なこと。年わかいこと。また、そのもの。「―武者」「―鮎」「―旦那」

②幼児。おさなご。特に、身分の高い家の男児をいう。若君。曾我物語3「三歳の―を失はれ」

③延年舞で若音わかねの役を勤める稚児を指すという。

わか・い【若い・稚い】🔗⭐🔉

わか・い【若い・稚い】

〔形〕[文]わか・し(ク)

①生まれてから年月を経ることが少ない。幼い。万葉集5「―・ければ道ゆき知らじ」。源氏物語野分「風の音をも、いまは、かへりて―・き子のやうに怖ぢ給ふめれば」

②草木などが生い出てから、まだ久しくない。万葉集4「梅の花いまだ咲かなくいと―・みかも」。「―・い菜」

③見えはじめてから多くの時を経ない。散木奇歌集「ほととぎす月―・しとや奥山のこぬれ隠れに声ならすらむ」

④子供っぽい。あどけない。栄華物語初花「殿、若君いだき奉らせ給ひて率て奉らせ給ふ。御声いと―・し」

⑤未熟である。幼稚である。つたない。源氏物語若菜上「御手げにいと―・くをさなげなり」。「芸が―・い」

⑥元気あふれる年ごろだ。青年期である。伊勢物語「昔いと―・き男、いと―・き女をあひ言へりけり」。「―・いうちが花」

⑦活気にあふれている。血気盛んである。源氏物語野分「老いもていきて又―・うなること、世にあるまじきことなれど」。「気の―・い人」

⑧年齢が下である。「彼より三つ―・い」

⑨数が小さい。「―・い番号」

⇒若い時の苦労は買ってもせよ

⇒若い時は二度ない

わかき‐の‐さくら【稚木の桜】🔗⭐🔉

わかき‐の‐さくら【稚木の桜】

四国地方(特に高知県)に自生する桜の一種。種子から生じて2〜3年で開花。10年位で枯れるものが多い。

わか・し【若し・稚し】🔗⭐🔉

わか・し【若し・稚し】

〔形ク〕

⇒わかい

わか‐め【若布・和布・稚海藻・裙蔕菜】🔗⭐🔉

わか‐め【若布・和布・稚海藻・裙蔕菜】

褐藻コンブ目チガイソ科の海藻。一年生。繊維状の根、扁平な茎、羽状の切れ込みと中肋をもつ葉からなる。冬から夏にかけて低潮線より深い岩の上に生育し、長さ30センチメートル〜1メートル、ときに2メートルに達する。春先になると茎にめかぶと呼ばれる襞ひだ状の胞子葉をつける。ナルトワカメ・ナンブワカメは品種。北海道東部と南西諸島を除く日本各地・朝鮮半島・中国に分布し、豪州・ニュー‐ジーランド・欧州・米国などには人為的な移入がみられる。食用。養殖がさかん。にきめ。めのは。〈[季]春〉。万葉集14「磯の―の立ち乱みだえ」

わかめ

若布

撮影:関戸 勇

若布

撮影:関戸 勇

若布

撮影:関戸 勇

若布

撮影:関戸 勇

わっかない【稚内】🔗⭐🔉

わっかない【稚内】

北海道北部の市。稚内港は宗谷湾の南西岸に位置し、日本最北端の不凍港。利尻島・礼文島への発着地。ロシアとの交易が盛ん。宗谷支庁所在地。人口4万2千。

[漢]稚🔗⭐🔉

稚 字形

筆順

筆順

〔禾部8画/13画/常用/3553・4355〕

〔音〕チ(漢)

〔訓〕わかい・おさない (名)わか

[意味]

年若い。おさない。いとけない。「幼稚・稚拙・稚気」

[解字]

本字は[穉]。形声。「禾」(=いね)+音符「犀」(=遲。おそい)。成長がおそくて小さい稲の意。[

〔禾部8画/13画/常用/3553・4355〕

〔音〕チ(漢)

〔訓〕わかい・おさない (名)わか

[意味]

年若い。おさない。いとけない。「幼稚・稚拙・稚気」

[解字]

本字は[穉]。形声。「禾」(=いね)+音符「犀」(=遲。おそい)。成長がおそくて小さい稲の意。[ ]は異体字。

]は異体字。

筆順

筆順

〔禾部8画/13画/常用/3553・4355〕

〔音〕チ(漢)

〔訓〕わかい・おさない (名)わか

[意味]

年若い。おさない。いとけない。「幼稚・稚拙・稚気」

[解字]

本字は[穉]。形声。「禾」(=いね)+音符「犀」(=遲。おそい)。成長がおそくて小さい稲の意。[

〔禾部8画/13画/常用/3553・4355〕

〔音〕チ(漢)

〔訓〕わかい・おさない (名)わか

[意味]

年若い。おさない。いとけない。「幼稚・稚拙・稚気」

[解字]

本字は[穉]。形声。「禾」(=いね)+音符「犀」(=遲。おそい)。成長がおそくて小さい稲の意。[ ]は異体字。

]は異体字。

大辞林の検索結果 (46)

いとけ-な・い【幼けない・稚い】🔗⭐🔉

いとけ-な・い [4] 【幼けない・稚い】 (形)[文]ク いとけな・し

〔「いときなし」の転〕

おさない。あどけない。「―・いしぐさ」

[派生] ――さ(名)

いわ・く【稚く】🔗⭐🔉

いわ・く 【稚く】 (動カ下二)

おさないさまである。「なほ,いと―・けて,強き御心おきてのなかりける事/源氏(夕霧)」

〔歴史的仮名遣いは「いはく」「いわく」の両説がある〕

いわけ-な・い【稚い】🔗⭐🔉

いわけ-な・い [4] 【稚い】 (形)[文]ク いわけな・し

年端がゆかない。幼い。「―・い子供」「―・くおはしましし時より見奉り/源氏(桐壺)」

〔歴史的仮名遣いは「いはけなし」「いわけなし」の両説がある〕

ち-あゆ【稚鮎】🔗⭐🔉

ち-あゆ [0] 【稚鮎】

孵化(フカ)してまもないアユ。アユの稚魚。

ち-がい【稚貝】🔗⭐🔉

ち-がい ―ガヒ [0][1] 【稚貝】

貝類で,幼生の時期を経て,貝の形態を備えて間もないもの。

ち-き【稚気】🔗⭐🔉

ち-き [1][2] 【稚気】

子供っぽいようす。子供のような気分。「―愛すべし」

ち-ご【稚児・児】🔗⭐🔉

ち-ご [1] 【稚児・児】

〔乳子の意〕

(1)神社・寺院の祭礼・法会(ホウエ)などで,天童に扮して行列に出る男女児。「―行道(ギヨウドウ)」

(2)男色の相手となる少年。

(3)赤ん坊。「―亡くなりたる産屋(ウブヤ)/枕草子 25」

(4)幼児。子供。「この―,養ふ程に,すくすくと大きになりまさる/竹取」

(5)公家・神社・寺院などに召し使われた少年。「養ひ君の,比叡山(ヒエノヤマ)に―にておはしますが/徒然 47」

ちご-えんねん【稚児延年】🔗⭐🔉

ちご-えんねん [3] 【稚児延年】

稚児が演ずる延年の舞。

ちご-かい【稚児買ひ・乳児買ひ】🔗⭐🔉

ちご-かい ―カヒ 【稚児買ひ・乳児買ひ】

江戸中期,町中を「ちご買おう」と呼び歩いて里子に出す子をさがし,里親との間をとりもった人。

ちご-が-たき【稚児滝】🔗⭐🔉

ちご-が-たき 【稚児滝】

和歌山県高野山の不動坂を上りつめた所にある滝。稚児が投身したという伝説がある。

ちご-かっしき【稚児喝食】🔗⭐🔉

ちご-かっしき 【稚児喝食】

男の子の髪の結い方の一。髪を結んで後ろに長く垂らしたもの。平元結(ヒラモトユイ)を飾りとしてもとどりの上に結ぶ。

ちご-が-ふち【稚児ヶ淵】🔗⭐🔉

ちご-が-ふち 【稚児ヶ淵】

神奈川県江 島の奥津宮から南に下った所にある淵。相承院の稚児白菊が投身したという。

島の奥津宮から南に下った所にある淵。相承院の稚児白菊が投身したという。

島の奥津宮から南に下った所にある淵。相承院の稚児白菊が投身したという。

島の奥津宮から南に下った所にある淵。相承院の稚児白菊が投身したという。

ちご-ぎょうどう【稚児行道】🔗⭐🔉

ちご-ぎょうどう ―ギヤウダウ [3] 【稚児行道】

寺院・神社の祭礼・法会・繞堂(ニヨウドウ)などの時,天童に扮した男女児が練り歩くこと。稚児行列。

ちご-ざさ【稚児笹】🔗⭐🔉

ちご-ざさ [2] 【稚児笹】

イネ科の多年草。湿地に群生。茎は細く高さ約40センチメートル。葉は小さく,互生。夏から秋にかけ,茎頂に円錐花序を立て,淡緑色,ときに帯紫色の小穂をまばらにつける。

稚児笹

[図]

[図]

[図]

[図]

ちご-すがた【稚児姿】🔗⭐🔉

ちご-すがた [3] 【稚児姿】

(1)子供のときの姿。

(2)昔,童児が髪の先を切りそろえずに,婦人のように下げ髪にした姿。

ちご-だら【稚児鱈】🔗⭐🔉

ちご-だら [3] 【稚児鱈】

(1)タラ目チゴダラ科の海魚の総称。全長30〜100センチメートル。五〇種以上が知られ,大半が深海にすむ。

(2){(1)}の一種。全長約40センチメートル。腹部に発光器を備える。練り製品の材料とする。

ちご-びな【稚児雛】🔗⭐🔉

ちご-びな [3] 【稚児雛】

雛人形の一。稚児の形に作ったもので,江戸時代,文政年間(1818-1830)に流行した。

ちご-まい【稚児舞】🔗⭐🔉

ちご-まい ―マヒ [0] 【稚児舞】

稚児が演ずる舞。社寺での稚児延年・稚児舞楽などのほか,種々の民俗芸能に見られる。

ちご-まげ【稚児髷】🔗⭐🔉

ちご-まげ [2] 【稚児髷】

少女の髪形。

(1)〔もと,寺の稚児が結っていたところから〕

振り分け髪を二分し,頭上に左右に二つの輪を作るもの。ちごわ。ちごわげ。

(2)吹く髷(ワゲ)を真ん中で二分したもの。京坂で流行。

稚児髷(2)

[図]

[図]

[図]

[図]

ちご-むね【稚児棟】🔗⭐🔉

ちご-むね [2] 【稚児棟】

屋根の隅棟を先端より少し上で留め,その先に設ける短い降り棟。

稚児棟

[図]

[図]

[図]

[図]

ちご-ものがたり【稚児物語】🔗⭐🔉

ちご-ものがたり [5] 【稚児物語】

寺院の稚児と僧侶との愛欲を題材とした物語草子。室町時代に一群の作品があり,「秋夜長物語」「松帆浦物語」「幻夢物語」などが有名。

ちご-もんじゅ【稚児文殊】🔗⭐🔉

ちご-もんじゅ [3] 【稚児文殊】

童形の文殊菩薩(ボサツ)像。

ちご-ゆり【稚児百合】🔗⭐🔉

ちご-ゆり [2] 【稚児百合】

ユリ科の多年草。山林に自生。茎は高さ30センチメートル内外,卵状長楕円形の葉を互生。初夏,茎頂に白色で広漏斗状の小花を一,二個下向きにつける。

稚児百合

[図]

[図]

[図]

[図]

ちご-わ【稚児輪】🔗⭐🔉

ちご-わ [0] 【稚児輪】

「稚児髷(チゴマゲ){(1)}」に同じ。

ちご-わかしゅ【稚児若衆】🔗⭐🔉

ちご-わかしゅ [4] 【稚児若衆】

公家(クゲ)・武家・社寺などで召し使われた少年。多く男色の対象であった。稚児童(チゴワラワ)。「叡山の―/浮世草子・男色大鑑 3」

ちご-わげ【稚児髷】🔗⭐🔉

ちご-わげ [2] 【稚児髷】

⇒ちごまげ(稚児髷)

ち-し【稚子】🔗⭐🔉

ち-し [1] 【稚子】

おさなご。幼児。稚児(チジ)。[ヘボン]

ち-じゅ【稚樹】🔗⭐🔉

ち-じゅ [1] 【稚樹】

若木(ワカギ)。

ち-せつ【稚拙】🔗⭐🔉

ち-せつ [0] 【稚拙】 (名・形動)[文]ナリ

幼稚で未熟な・こと(さま)。へた。「―な絵」「―な文章」

[派生] ――さ(名)

ち-びょう【稚苗】🔗⭐🔉

ち-びょう ―ベウ [0] 【稚苗】

本葉が二,三枚のイネの苗。中苗とともに機械移植される苗。手植え用の成苗に対していう。

ち-もう【稚蒙】🔗⭐🔉

ち-もう [0] 【稚蒙】

幼い者。童蒙。

ちん-ぐるま【稚児車】🔗⭐🔉

ちん-ぐるま [3] 【稚児車】

〔「ちごぐるま」の転〕

バラ科の常緑小低木。高山の日当たりのよい草地や湿地に群生。茎は地をはい,分枝して直立し,頂に羽状複葉を束生。夏,高さ約10センチメートルの花茎の先に白色の五弁花を開く。痩果(ソウカ)には花柱がのびた尾状の毛がつき,これが集まって毛髪状をなす。イワグルマ。

稚児車

[図]

[図]

[図]

[図]

みず-こ【水子・稚子・若子】🔗⭐🔉

みず-こ ミヅ― [0] 【水子・稚子・若子】

〔「みずご」とも〕

(1)流産または堕胎した胎児。「―供養」「―地蔵」

(2)生まれて間のない子。うぶこ。「其の家に一人の―有て/今昔 26」

みず-は【瑞歯・稚歯】🔗⭐🔉

みず-は ミヅ― [0] 【瑞歯・稚歯】

(1)みずみずしい歯。若々しい歯。

(2)老人の歯が抜け落ちてから再び生えたもの。長生きのしるしとしてめでたいものとされた。

(3)老いること。「かまど守る―の女(オミナ)/夫木 7」

やや【児・稚児】🔗⭐🔉

やや [1] 【児・稚児】

赤ん坊。ややこ。

やや-こ【稚児】🔗⭐🔉

やや-こ [2] 【稚児】

あかご。あかんぼう。やや。

ややこ-おどり【稚児踊り】🔗⭐🔉

ややこ-おどり ―ヲドリ [4] 【稚児踊り】

(1)中世末期から近世初頭に,ややこ(幼女)によって演じられた踊り。女歌舞伎に取り入れられた。

(2)少女による盆踊りの一種。

わか-め【若布・和布・稚海藻・裙蔕菜】🔗⭐🔉

わか-め [1][2] 【若布・和布・稚海藻・裙蔕菜】

褐藻類コンブ目の海藻。日本沿岸の干潮線下に生じ,養殖もされる。葉は柔らかく粘滑で,羽状に分裂し,長さ60〜100センチメートル,幅30〜40センチメートルになる。茎状部の基部に「めかぶ」と呼ばれる厚い胞子葉がつく。生(ナマ)で,あるいは乾燥したものを水でもどして食用とする。古名ニキメ・メノハ。[季]春。《みちのくの淋代(サビシロ)の浜―寄す/山口青邨》

若布

[図]

[図]

[図]

[図]

わっかない【稚内】🔗⭐🔉

わっかない 【稚内】

北海道北端にある市。宗谷支庁所在地。宗谷海峡に臨み,水産業が盛ん。

わらさ【稚鰤】🔗⭐🔉

わらさ [0] 【稚鰤】

ブリの未成魚の呼称。体長60センチメートル前後のもの。主に関東地方でいう。

ちき【稚気】(和英)🔗⭐🔉

ちぎょ【稚魚】(和英)🔗⭐🔉

ちぎょ【稚魚】

a fry;→英和

fry (集合的).

ちご【稚児】(和英)🔗⭐🔉

ちせつ【稚拙な】(和英)🔗⭐🔉

ちせつ【稚拙な】

childish.→英和

広辞苑+大辞林に「稚」で始まるの検索結果。