複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (92)

え・い【良い・好い】🔗⭐🔉

え・い【良い・好い】

〔形〕

(「えし」の口語形)よい。狂言、貰聟「おう、したら―・いわ」

え・し【良し・好し】🔗⭐🔉

え・し【良し・好し】

〔形ク〕

「よし」の古形。万葉集14「子ろが襲着おそきの有ろこそ―・しも」

おっと【夫・良人】ヲツト🔗⭐🔉

おっと【夫・良人】ヲツト

(ヲヒト(男人)の音便)妻をもつおとこ。婚姻関係における男子。せ。つま。〈日葡辞書〉

よ・い【良い・善い・好い・佳い】🔗⭐🔉

よ・い【良い・善い・好い・佳い】

〔形〕[文]よ・し(ク)

(口語の終止・連体形は多く「いい」を用いる)

➊物事が質的に他よりすぐれまさっている。

①すぐれている。上等である。宇津保物語梅花笠「―・き馬二つ、牛二つ」。「品質が―・い」

②地位・身分が高い。とうとい。けだかい。古今和歌集雑「古へのしづのをだまきいやしきも―・きも盛りはありしものなり」。「家柄が―・い」

③教養がある。徒然草「―・き人は、知りたることとてさのみ知り顔にやは言ふ」

④能力がすぐれている。じょうずである。うまい。土佐日記「此の歌―・しとにはあらねど、げにと思ひて人々忘れず」。源氏物語空蝉「たびたびの御方違へにことつけ給ひしさまをいと―・ういひなし給ふ」。「腕が―・い」「目が―・い」

⑤うつくしい。優美である。万葉集14「あに来くやしづしその顔―・きに」。古今和歌集序「あき人の―・き衣きぬきたらむが如し」。「月の―・い晩」「器量が―・い」

⑥賢い。さとい。仏足石歌「―・き人のまさ目に見けむみあとすらを我はえ見ずて」。「頭が―・い」

⑦効果がある。万葉集16「石麻呂に吾物申す夏痩に―・しといふものそむなぎ取り召せ」。「睡眠はからだに―・い」

⑧快い。楽しい。万葉集19「やかた尾のま白の鷹を屋戸に据ゑかき撫で見つつ飼はくし―・しも」。伊勢物語「この女気色いと―・し」。「気分が―・い」

⑨むつまじい。親しい。枕草子161「―・き中なれば聞かせてけり」。狂言、水汲新発意「いちやと身共とは日比ひごろ人知らず―・い中でござるによつて」

⑩利益になる。得とくである。狂言、鬮罪人「此の様な―・い鬮に取りあたるといふは仕合せな事ぢや」。「割の―・い商売だ」

⑪値が高い。高値である。「値段が―・い」

➋《善》正しい。正当である。善である。万葉集18「吾ご大君の諸人をいざなひ給ひ―・き事を始め給ひて」。十訓抄「―・き方をば是れを勧め、あしき筋をば是れを誡めつつ」。「―・い行い」

➌適している。

①適当である。ころあいである。相応である。孝徳紀「山川に鴛鴦おし二つ居てたぐひ―・くたぐへる妹を誰か率いにけむ」。「―・い相手だ」「―・い例」

②好都合である。便宜である。謡曲、高砂「―・き次ついでなれば、播州高砂の浦をも一見せばやと存じ候」。「―・い折だ」

③十分である。狂言、宗論「事むつかしい事を願はうよりも、南無阿弥陀仏とさへ申すれば―・いに」。「―・く似ている」「準備は―・いか」

➍同意・承認できる有様である。

①差しつかえない。万葉集5「青柳梅との花を折りかざし飲みての後は散りぬとも―・し」。狂言、地蔵舞「成らぬといふに。それならば―・うござる」。「帰っても―・い」

②然るべきである。竹取物語「そのおはすらむ人々に申し給へといふ、―・きことなりとうけつ」。「忠告は受け入れるが―・い」

➎幸いである。吉きちである。運がよい。めでたい。宇津保物語国譲上「明日―・き日なるを」。「―・いめぐりあわせ」「日柄も―・い」

➏手前勝手だ。虫がよい。浄瑠璃、天神記「拾ひ子と言うたらば宥免せうと思うてか、―・い手な事は言ふまい」

➐(動詞に付いて)その動作を良い気分ですることができる。むずかしくない。たやすい。万葉集6「山高く河の瀬清し住み―・しと人はいへども」。「書き―・いペン」

⇒よい肝を潰す

⇒よい仲には垣

⇒よい分別は雪隠で出る

⇒善き意志

⇒よき分別は老人に問え

⇒よく泳ぐ者は溺れ、よく騎る者は堕つ

⇒良くしたもの

⇒よく学びよく遊べ

よう【善う・良う・能う】🔗⭐🔉

よう【善う・良う・能う】

〔副〕

(ヨクの音便)

①(→)「よく(善く)」に同じ。

②(下に否定の語を伴って)とても…できない。狂言、鶯「そりや、―ささぬは」

③容易にあってはならないことにいう語。どうしてなかなか。狂言、聾座頭「―盗人がゐようぞ」

よう‐そろ【宜候・良候】🔗⭐🔉

よう‐そろ【宜候・良候】

①舟人のかけ声。また、はやし声。

②操船で、取舵とりかじ・面舵おもかじの必要はなく、真っ直ぐに進めという場合の命令語。

よから‐ぬ【良からぬ】🔗⭐🔉

よから‐ぬ【良からぬ】

良くない。好ましくない。「―うわさ」

よく【善く・良く・能く】🔗⭐🔉

よく【善く・良く・能く】

〔副〕

(形容詞ヨシの連用形から)

①十分に。くわしく。手おちなく。万葉集1「よき人のよしと―見てよしと言ひし吉野―見よよき人―見」。「―覚えている」

②たくみに。上手に。うまく。源氏物語夕顔「いと―隠したりと思ひて」。「浮世は夢の如しとは―言ったものだ」

③非常に。はなはだ。万葉集2「わが聞きし耳に―似る」。今昔物語集27「―病みたる者の気色にて」

④(しにくいことを敢えてしたり、あることがかえって幸いだったりした時)なかなかそういうことはできないものなのに。なかなかそううまくはゆかないものなのに。よくぞまあ。源氏物語須磨「―ぞ、短くて、かかる夢を見ずなりにける」。浮世風呂2「―おとなしく御奉公なさいますねえ」。「―来てくれた」

⑤(4の逆説的な用法。他人のよくない行いを憎み、非難するなどの時)ようもようも。よくもまあ。太平記8「―遽あわてて落ちられけり」。「―平気な顔でいられるね」

⑥ともすれば。しばしば。たびたび。通言総籬つうげんそうまがき「―げびをいふやつだ」。「―野球見物に行く」「傘を―なくす」

⇒良く言う

○良く言うよくいう🔗⭐🔉

○良く言うよくいう

(相手の言い方を非難して逆説的に)よくもそんなことが言えたものだ。

⇒よく【善く・良く・能く】

よくい‐にん【薏苡仁】

ハトムギの種子。ひき割って粥かゆ・スープ・菓子などに作り、また生薬として利尿・緩下・鎮痛・鎮痙ちんけい・消炎などに用いる。ある種の疣いぼに有効。

⇒よく‐い【薏苡】

よく‐いん【浴院】‥ヰン

浴場。湯殿ゆどの。〈日葡辞書〉

よく‐うつ【抑鬱】

心のむすぼれふさがること。不快で沈鬱な感情。

⇒よくうつ‐しょう【抑鬱症】

⇒よくうつ‐じょうたい【抑鬱状態】

よくうつ‐しょう【抑鬱症】‥シヤウ

(→)鬱病に同じ。

⇒よく‐うつ【抑鬱】

よくうつ‐じょうたい【抑鬱状態】‥ジヤウ‥

絶望・焦燥・悲哀感などの抑鬱感情、思考の集中困難などの思考抑制が見られる状態。時に、罪責などの妄想を伴う。鬱状態。

⇒よく‐うつ【抑鬱】

○良くしたものよくしたもの🔗⭐🔉

○良くしたものよくしたもの

調和が保たれて行くよう、うまく出来ていること。「世の中とは―だ」

⇒よ・い【良い・善い・好い・佳い】

よく‐しつ【浴室】

ふろば。ゆどの。湯屋。

よく‐じつ【翌日】

その次の日。あくる日。

ヨクジャカルタ【Yogyakarta】

⇒ジョクジャカルタ

よく‐しゅう【翌秋】‥シウ

翌年の秋。

よく‐しゅう【翌週】‥シウ

その次の週。

よくしゅ‐るい【翼手類】

哺乳綱の一目。コウモリ目。飛行に適した体形をし、前肢の骨が発達し、指・前腕・上腕が伸びて、その間の皮膚が飛膜となる。胸骨も竜骨突起を形成する。全世界の熱帯・温帯に分布し、オオコウモリ亜目約40属170種と、コウモリ亜目(ココウモリ亜目)約140属850種とに分けられる。オオコウモリ・キクガシラコウモリ・アブラコウモリなど。耳は大きく聴覚は鋭い。夜行性で、温帯では冬眠する。

よく‐しゅん【翌春】

翌年の春。

よく‐じょう【抑情】‥ジヤウ

情欲・感情をおさえること。

よく‐じょう【沃壌】‥ジヤウ

肥えた土壌。沃土。

よく‐じょう【沃饒】‥ゼウ

地味が肥えて作物がよくできること。

よく‐じょう【浴場】‥ヂヤウ

ふろば。ゆどの。また、銭湯。ふろや。「公衆―」

よく‐じょう【欲情】‥ジヤウ

①欲心。

②色欲の情。「―にかられる」

よく‐じょう【翼状】‥ジヤウ

鳥が羽をひろげたような形。「―筋」

よく‐しん【欲心】

①ほしがる心。むさぼる心。欲念。「―を抱く」

②愛欲の心。色情。情欲。

よく‐じん【欲塵】‥ヂン

〔仏〕

①五欲が身をけがすことを塵埃じんあいにたとえていう語。

②六欲と五塵。

よくす【横臼】

(ヨコウスの約)低くて平たい形の臼。古事記中「白檮かしの生ふに―を作り」

よく‐す【浴主・浴司】

禅寺で、浴室の事をつかさどる役。知浴。

よく・する【良くする・能くする】

〔他サ変〕[文]よく・す(サ変)

①十分にする。手おちなくする。万葉集3「風守り―・していませ荒しその路」

②巧みにする。心得がある。「書を―・する」

③(「よくしたものだ」の形で)都合よく行くものだ。「世間は―・したもので、捨てる神あれば拾う神あり」

よく・する【浴する】

〔自サ変〕[文]浴す(サ変)

①入浴する。ゆあみする。あびる。

②こうむる。受ける。「恩恵に―・する」

よく‐せい【抑制】

①おさえとどめること。「インフレの―策」

②精神的・生理的な機能が、他の機能をおさえて、その実現をさまたげること。「怒りを―する」

⇒よくせい‐さいばい【抑制栽培】

⇒よくせい‐たい【抑制帯】

よく‐せい【翼成】

たすけて成し遂げさせること。力を添えて成就させること。

よくせい‐さいばい【抑制栽培】

栽培地の気温の差や、成育後期にハウス栽培を利用したりして、端境期はざかいきに生産出荷し利益を上げる栽培方法。↔促成栽培。

⇒よく‐せい【抑制】

よくせい‐たい【抑制帯】

病院や施設などで、患者や入所者の身体的安全などのため、体をベッドや車椅子に縛り付けるひもやベルト。

⇒よく‐せい【抑制】

よく‐せき【沃瘠】

地味の肥えていることとやせていること。

よく‐せき【翌夕】

翌日の夕。あくるばん。

よく‐せき

〔副〕

他に方法がなくて、やむを得ないさま。余儀なく。よくよく。「―のこと」

よく‐せ‐ず‐は【善くせずは】

わるくすると。ひょっとしたら。源氏物語帚木「―飽きたき事もありなんや」

よく‐せつ【抑折】

おさえくじくこと。

よくそ【沃沮】

漢・魏代に朝鮮北東部にいた民族。系統は高句麗に近いとされる。

よく‐ぞ【善くぞ】

(多く人の言動をほめる時に用いる)「善く」を強めていう語。よくまあ。「―言った」

よく‐そう【浴槽】‥サウ

入浴するための容器。湯ぶね。

よぐそ‐みねばり【夜糞峰榛】

カバノキ科の落葉高木。山地に自生し、高さ約10メートル。樹皮は灰色で、特有の臭気がある。葉は広卵形。春、緑褐色の単性花を穂状に付ける。果実は小さなマツカサ状でやや粘りがある。材は器具用。古来、梓弓あずさゆみと称するのはこの木でつくる。オオバミネバリ。アズサ。ミズメ。

よく‐そん【抑損】

おさえてひかえめにすること。心を抑えてへりくだること。

よ‐ぐたち【夜降ち】

夜ふけ。万葉集19「―にねざめてをれば」→くだち

よく‐だつ【抑奪】

おさえつけて奪うこと。

よく‐たん【翌旦】

翌日の朝。翌朝。翌暁。

よく‐ち【沃地】

よく肥えた土地。肥沃の地。沃土。↔痩せ地

よく‐ちょう【翌朝】‥テウ

翌日の朝。あくるあさ。よくあさ。

よく‐づら【欲面】

欲ばった顔。また、その顔の人。「―張る」

よく‐てい【浴丁】

三助さんすけのこと。

よく‐てん【欲天】

〔仏〕欲界の中にある六つの天。→六欲天

よく‐でん【沃田】

地味の肥えた田地。肥沃な田。

よく‐ど【沃土】

地味の肥えた土地。肥沃な土地。沃壌。

よく‐とう【浴湯】‥タウ

湯をあびること。また、その湯。

よく‐どう【欲動】

(Trieb ドイツ)人間を行動に駆り立てる内在的な力。食欲・性欲、睡眠・運動・排泄欲など。フロイトは、欲動の源にリビドーを仮定した。

よく‐とく【欲得】

貪欲と利得。むさぼり得ようとすること。

⇒よくとく‐ずく【欲得尽】

よくとく‐ずく【欲得尽】‥ヅク

物事をするのに、欲心や利得から考えること。打算的。そろばんずく。「―のつきあい」

⇒よく‐とく【欲得】

よく‐とし【翌年】

その次の年。よくねん。

よく‐ど・し【欲どし】

〔形シク〕

欲ばっている。欲が深い。誹風柳多留3「―・しい所でしめる小間物や」

よく・する【良くする・能くする】🔗⭐🔉

よく・する【良くする・能くする】

〔他サ変〕[文]よく・す(サ変)

①十分にする。手おちなくする。万葉集3「風守り―・していませ荒しその路」

②巧みにする。心得がある。「書を―・する」

③(「よくしたものだ」の形で)都合よく行くものだ。「世間は―・したもので、捨てる神あれば拾う神あり」

よけく【良けく】🔗⭐🔉

よけく【良けく】

(ヨシのク語法)よいこと。万葉集5「悪あしけくも―も見むと」

よ・し【良し・善し・好し】🔗⭐🔉

よ・し【良し・善し・好し】

〔形ク〕

⇒よい

よし‐あし【善し悪し】🔗⭐🔉

よし‐あし【善し悪し】

①善いことと悪いこと。よいかわるいか。ぜんあく。「事の―もわきまえず」

②(「良し悪し」とも書く)良い点も悪い点もあって、一概にどちらとも言えないこと。よしわるし。夏目漱石、こゝろ「そんな事を持ち出すのも病人のために―だと考えてゐた」。「慎重過ぎるのも―だ」

よら・し【宜し・良らし】🔗⭐🔉

よら・し【宜し・良らし】

〔形シク〕

「よろし」に同じ。古事記中「頭椎くぶつつい石椎いもちいま撃たば―・し」

○由らしむべし、知らしむべからずよらしむべししらしむべからず

「民は之に由らしむべし、之を知らしむべからず」の略。→民(成句)

⇒よ・る【因る・由る・拠る・依る】

○寄らば大樹の蔭よらばたいじゅのかげ

頼る相手を選ぶならば、力のある者がよい。

⇒よ・る【寄る・凭る・頼る】

りょう【良】リヤウ🔗⭐🔉

りょう【良】リヤウ

よいこと。すぐれていること。また、そのもの。「優・―・可」

りょう‐あん【良案】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐あん【良案】リヤウ‥

よい考え。よい工夫。名案。

りょう‐い【良医】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐い【良医】リヤウ‥

医術にすぐれた医者。名医。

りょう‐えん【良縁】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐えん【良縁】リヤウ‥

①よい縁組。につかわしい縁組。「―に恵まれる」

②仏に救われるよい機会。平家物語11「済度の―まちまちなり」

りょう‐か【良家】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐か【良家】リヤウ‥

⇒りょうけ

りょう‐か【良貨】リヤウクワ🔗⭐🔉

りょう‐か【良貨】リヤウクワ

品質のよい貨幣。実際価格と法定価格との差の少ない貨幣。↔悪貨

りょうかん【良寛】リヤウクワン🔗⭐🔉

りょうかん【良寛】リヤウクワン

江戸後期の禅僧・歌人。号は大愚。越後の人。諸国を行脚の後、帰郷して国上山くがみやまの五合庵などに住し、村童を友とする脱俗生活を送る。書・漢詩・和歌にすぐれた。弟子貞心尼編の歌集「蓮はちすの露」などがある。(1758〜1831)

りょう‐き【良器】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐き【良器】リヤウ‥

①よいうつわ。よい器物。

②よい器量。優れた才能。また、その持主。

りょう‐きん【良禽】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐きん【良禽】リヤウ‥

よい鳥。かしこい鳥。

⇒良禽は木を択んで棲む

○良禽は木を択んで棲むりょうきんはきをえらんですむ🔗⭐🔉

○良禽は木を択んで棲むりょうきんはきをえらんですむ

[左伝哀公11年「鳥は則ち木を択ぶ、木豈あに能く鳥を択ばんや」]賢人は賢主をよくえらんで仕えることのたとえ。

⇒りょう‐きん【良禽】

りょうきんべつのう‐ゆうびん【料金別納郵便】レウ‥ナフイウ‥

一定量以上の同一種の郵便物を同一人が同時に出す場合に、一々切手を貼らず別納の表示をし、料金を添えて郵便局に差し出す制度。

⇒りょう‐きん【料金】

りょう‐く【良狗】リヤウ‥

[史記淮陰侯伝「狡兎死して良狗烹にらる」]よい犬。

りょう‐く【猟狗】レフ‥

猟に使用する犬。猟犬。

りょう‐く【漁区】レフ‥

⇒ぎょく

りょう‐ぐ【猟具】レフ‥

鳥獣類の狩猟に使う道具。網・黐縄もちなわ・鉤かぎの類。

りょう‐ぐ【霊供】リヤウ‥

霊前に供える物。

りょう‐くう【領空】リヤウ‥

領土および領水の上の空域で、宇宙空間に至らないまでの部分を指す。国家は領空に対して領域権をもつ。

⇒りょうくう‐けん【領空権】

りょうくう‐けん【領空権】リヤウ‥

国がその領空に対して有する権利。外国の航空機は地上の国の許可なく上空を航行することはできない。その範囲は大気圏に限られ、宇宙空間には及ばない。

⇒りょう‐くう【領空】

りょう‐ぐち【両口】リヤウ‥

①二つの出入口。西鶴織留1「この町の市に立つ人、帰さにこの家の―より群集して」

②馬子が二人ついて両側から手綱をとること。好色一代男5「馬子も―をとるぞかし」

りょうくど‐こう【菱苦土鉱】‥クワウ

炭酸マグネシウムから成る鉱物。三方晶系、塊状・粒状・繊維状など。純粋のものは白色、普通は帯黄・帯灰・帯褐色など。ガラス光沢、透明。耐火材料・セメント材料また瀉痢塩しゃりえんその他マグネシウム塩の製造などに用いる。マグネサイト。

りょう‐け【良家】リヤウ‥

(リョウカとも)身分のよい家。正しい家柄。「―の子女」

りょう‐け【領家】リヤウ‥

荘園において本家に次ぐ地位にある領有者。本家は名義上の領有者で、領家が実際に荘務の権利をもつ場合が多い。領主ともいうが、普通、領主が三位以上の位階を持つ者である場合に領家といった。現在、各地に地名として残る。→本所→本家。

⇒りょうけ‐へんせいたい【領家変成帯】

りょう‐げ【令外】リヤウ‥

(「令の規定以外」の意)令外官の略。

⇒りょうげ‐の‐かん【令外官】

りょう‐げ【領解】リヤウ‥

さとること。会得えとく。理解。りょうかい。日葡辞書「リャウゲチガイスル」

りょう‐げ【霊気】リヤウ‥

もののけ。宇津保物語国譲中「物とふには―とぞ」

りょう‐けい【両敬】リヤウ‥

(→)諸敬もろけいに同じ。

りょう‐けい【良計】リヤウ‥

よいはかりごと。

りょう‐けい【菱形】

(→)「ひしがた」に同じ。

りょう‐けい【量刑】リヤウ‥

刑を量定すること。裁判所が、処断刑の範囲内で、具体的に言渡しをすべき刑の程度を決めること。「重い―」

りょうけいじゅつかん‐とう【苓桂朮甘湯】リヤウ‥タウ

茯苓ぶくりょう・桂皮・朮・甘草かんぞうから成る漢方方剤。陽証で虚証の際の利水剤。立ちくらみ・動悸・頭痛に効がある。

りょう‐けいちょう【梁啓超】リヤウ‥テウ

(Liang Qichao)清末・民国の学者・政治家。字は卓如、号は任公。広東新会の人。康有為に従い戊戌変法ぼじゅつへんぽうに参加、失敗して日本に亡命。民国成立後、進歩党を結成、司法総長・財政総長などを歴任。清華大学教授。著「清代学術概論」「中国歴史研究法」「中国近三百年学術史」など。(1873〜1929)

りょうげ‐さく【両毛作】リヤウ‥

1年間に2度異なった作物を作づけすること。にもうさく。↔片毛作

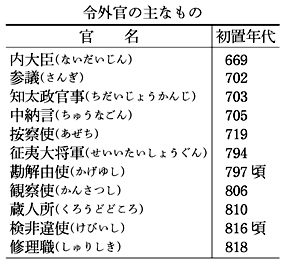

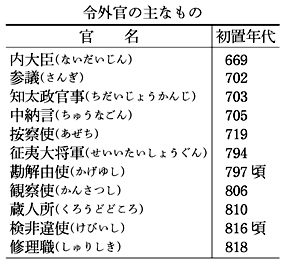

りょうげ‐の‐かん【令外官】リヤウ‥クワン

律令制下、令に規定された以外の官。

令外官の主なもの(表)

⇒りょう‐げ【令外】

りょうけ‐へんせいたい【領家変成帯】リヤウ‥

(天竜川支流の水窪みさくぼ川中流にある地名、奥領家に因む)中央構造線の北側(時に西側)に分布する低圧型の広域変成帯。片麻岩類や花崗岩類などから成る。白亜紀に形成された。→変成帯(図)

⇒りょう‐け【領家】

りょうげもん【領解文】リヤウ‥

〔仏〕(→)改悔文がいけもんに同じ。

りょう‐けん【両肩】リヤウ‥

左右両方のかた。双肩。りょうかた。

りょう‐けん【料簡・了簡・了見】レウ‥

①考えをめぐらすこと。思案。所存。毎月抄「この下にて御―候へ」。「悪い―を起こす」「―が狭い」

②とりはからい。処置。対策。御伽草子、猿源氏草子「このことを語りなばいかなる―もありやせんと思ひ」

③堪え忍ぶこと。こらえること。ゆるすこと。狂言、鎌腹「身共さへ―すれば死ぬるには及ばぬ事ぢや」

⇒りょうけん‐がち【料簡勝ち】

⇒りょうけん‐ずく【料簡尽】

⇒りょうけん‐ちがい【料簡違い】

⇒りょうけん‐ぶか・い【料簡深い】

りょう‐けん【猟犬】レフ‥

猟に用いる犬。猟狗。〈[季]冬〉

⇒りょうけん‐ざ【猟犬座】

りょうげん【良源】リヤウ‥

平安中期の天台宗の僧。元三がんざん大師・角つの大師と称される。近江の人。横川よかわで修行し、天台座主となり、藤原師輔らの援助を受けて比叡山の復興に努め、天台宗中興の祖。諡号しごうは慈恵大師。(912〜985)

りょう‐げん【燎原】レウ‥

野原を焼くこと。

⇒りょうげん‐の‐ひ【燎原の火】

りょうけん‐がち【料簡勝ち】レウ‥

がまんづよいこと。堪忍づよいこと。

⇒りょう‐けん【料簡・了簡・了見】

りょうけん‐ざ【猟犬座】レフ‥

(Canes Venatici ラテン)北斗七星の南側にある星座。5月下旬の夕刻に天頂に来る。北部に渦巻銀河がある。

⇒りょう‐けん【猟犬】

りょうけん‐ずく【料簡尽】レウ‥ヅク

互いに腹を立てずに穏便にまとめてゆくこと。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「声高に言はずとも―がよいわいの」

⇒りょう‐けん【料簡・了簡・了見】

りょうけん‐ちがい【料簡違い】レウ‥チガヒ

心の持ち方が正道にはずれていること。不心得。

⇒りょう‐けん【料簡・了簡・了見】

りょうげん‐の‐ひ【燎原の火】レウ‥

勢いがさかんで防ぎとめることができないさまの形容。

⇒りょう‐げん【燎原】

りょうけん‐ぶか・い【料簡深い】レウ‥

〔形〕

考え深い。狂言、貰聟「物事御―・うて」

⇒りょう‐けん【料簡・了簡・了見】

りょう‐こ【両虎】リヤウ‥

2匹の虎。転じて、力量の匹敵した二人の勇者のたとえ。「―相搏うつ」

⇒両虎相闘えば勢い倶に生きず

りょう‐こ【良賈】リヤウ‥

よい商人。

⇒良賈は深く蔵して虚しきが若し

りょう‐こ【竜虎】

⇒りゅうこ

りょう‐こ【猟戸】レフ‥

猟師の家。

りょう‐こ【陵戸】

律令制における賤民の一種。治部省の諸陵司(諸陵寮)に隷属し、課役の代りに山陵の警備に従ったもの。→五賤

りょう‐ご【了悟】レウ‥

真理をよくさとること。

⇒りょう‐げ【令外】

りょうけ‐へんせいたい【領家変成帯】リヤウ‥

(天竜川支流の水窪みさくぼ川中流にある地名、奥領家に因む)中央構造線の北側(時に西側)に分布する低圧型の広域変成帯。片麻岩類や花崗岩類などから成る。白亜紀に形成された。→変成帯(図)

⇒りょう‐け【領家】

りょうげもん【領解文】リヤウ‥

〔仏〕(→)改悔文がいけもんに同じ。

りょう‐けん【両肩】リヤウ‥

左右両方のかた。双肩。りょうかた。

りょう‐けん【料簡・了簡・了見】レウ‥

①考えをめぐらすこと。思案。所存。毎月抄「この下にて御―候へ」。「悪い―を起こす」「―が狭い」

②とりはからい。処置。対策。御伽草子、猿源氏草子「このことを語りなばいかなる―もありやせんと思ひ」

③堪え忍ぶこと。こらえること。ゆるすこと。狂言、鎌腹「身共さへ―すれば死ぬるには及ばぬ事ぢや」

⇒りょうけん‐がち【料簡勝ち】

⇒りょうけん‐ずく【料簡尽】

⇒りょうけん‐ちがい【料簡違い】

⇒りょうけん‐ぶか・い【料簡深い】

りょう‐けん【猟犬】レフ‥

猟に用いる犬。猟狗。〈[季]冬〉

⇒りょうけん‐ざ【猟犬座】

りょうげん【良源】リヤウ‥

平安中期の天台宗の僧。元三がんざん大師・角つの大師と称される。近江の人。横川よかわで修行し、天台座主となり、藤原師輔らの援助を受けて比叡山の復興に努め、天台宗中興の祖。諡号しごうは慈恵大師。(912〜985)

りょう‐げん【燎原】レウ‥

野原を焼くこと。

⇒りょうげん‐の‐ひ【燎原の火】

りょうけん‐がち【料簡勝ち】レウ‥

がまんづよいこと。堪忍づよいこと。

⇒りょう‐けん【料簡・了簡・了見】

りょうけん‐ざ【猟犬座】レフ‥

(Canes Venatici ラテン)北斗七星の南側にある星座。5月下旬の夕刻に天頂に来る。北部に渦巻銀河がある。

⇒りょう‐けん【猟犬】

りょうけん‐ずく【料簡尽】レウ‥ヅク

互いに腹を立てずに穏便にまとめてゆくこと。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「声高に言はずとも―がよいわいの」

⇒りょう‐けん【料簡・了簡・了見】

りょうけん‐ちがい【料簡違い】レウ‥チガヒ

心の持ち方が正道にはずれていること。不心得。

⇒りょう‐けん【料簡・了簡・了見】

りょうげん‐の‐ひ【燎原の火】レウ‥

勢いがさかんで防ぎとめることができないさまの形容。

⇒りょう‐げん【燎原】

りょうけん‐ぶか・い【料簡深い】レウ‥

〔形〕

考え深い。狂言、貰聟「物事御―・うて」

⇒りょう‐けん【料簡・了簡・了見】

りょう‐こ【両虎】リヤウ‥

2匹の虎。転じて、力量の匹敵した二人の勇者のたとえ。「―相搏うつ」

⇒両虎相闘えば勢い倶に生きず

りょう‐こ【良賈】リヤウ‥

よい商人。

⇒良賈は深く蔵して虚しきが若し

りょう‐こ【竜虎】

⇒りゅうこ

りょう‐こ【猟戸】レフ‥

猟師の家。

りょう‐こ【陵戸】

律令制における賤民の一種。治部省の諸陵司(諸陵寮)に隷属し、課役の代りに山陵の警備に従ったもの。→五賤

りょう‐ご【了悟】レウ‥

真理をよくさとること。

⇒りょう‐げ【令外】

りょうけ‐へんせいたい【領家変成帯】リヤウ‥

(天竜川支流の水窪みさくぼ川中流にある地名、奥領家に因む)中央構造線の北側(時に西側)に分布する低圧型の広域変成帯。片麻岩類や花崗岩類などから成る。白亜紀に形成された。→変成帯(図)

⇒りょう‐け【領家】

りょうげもん【領解文】リヤウ‥

〔仏〕(→)改悔文がいけもんに同じ。

りょう‐けん【両肩】リヤウ‥

左右両方のかた。双肩。りょうかた。

りょう‐けん【料簡・了簡・了見】レウ‥

①考えをめぐらすこと。思案。所存。毎月抄「この下にて御―候へ」。「悪い―を起こす」「―が狭い」

②とりはからい。処置。対策。御伽草子、猿源氏草子「このことを語りなばいかなる―もありやせんと思ひ」

③堪え忍ぶこと。こらえること。ゆるすこと。狂言、鎌腹「身共さへ―すれば死ぬるには及ばぬ事ぢや」

⇒りょうけん‐がち【料簡勝ち】

⇒りょうけん‐ずく【料簡尽】

⇒りょうけん‐ちがい【料簡違い】

⇒りょうけん‐ぶか・い【料簡深い】

りょう‐けん【猟犬】レフ‥

猟に用いる犬。猟狗。〈[季]冬〉

⇒りょうけん‐ざ【猟犬座】

りょうげん【良源】リヤウ‥

平安中期の天台宗の僧。元三がんざん大師・角つの大師と称される。近江の人。横川よかわで修行し、天台座主となり、藤原師輔らの援助を受けて比叡山の復興に努め、天台宗中興の祖。諡号しごうは慈恵大師。(912〜985)

りょう‐げん【燎原】レウ‥

野原を焼くこと。

⇒りょうげん‐の‐ひ【燎原の火】

りょうけん‐がち【料簡勝ち】レウ‥

がまんづよいこと。堪忍づよいこと。

⇒りょう‐けん【料簡・了簡・了見】

りょうけん‐ざ【猟犬座】レフ‥

(Canes Venatici ラテン)北斗七星の南側にある星座。5月下旬の夕刻に天頂に来る。北部に渦巻銀河がある。

⇒りょう‐けん【猟犬】

りょうけん‐ずく【料簡尽】レウ‥ヅク

互いに腹を立てずに穏便にまとめてゆくこと。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「声高に言はずとも―がよいわいの」

⇒りょう‐けん【料簡・了簡・了見】

りょうけん‐ちがい【料簡違い】レウ‥チガヒ

心の持ち方が正道にはずれていること。不心得。

⇒りょう‐けん【料簡・了簡・了見】

りょうげん‐の‐ひ【燎原の火】レウ‥

勢いがさかんで防ぎとめることができないさまの形容。

⇒りょう‐げん【燎原】

りょうけん‐ぶか・い【料簡深い】レウ‥

〔形〕

考え深い。狂言、貰聟「物事御―・うて」

⇒りょう‐けん【料簡・了簡・了見】

りょう‐こ【両虎】リヤウ‥

2匹の虎。転じて、力量の匹敵した二人の勇者のたとえ。「―相搏うつ」

⇒両虎相闘えば勢い倶に生きず

りょう‐こ【良賈】リヤウ‥

よい商人。

⇒良賈は深く蔵して虚しきが若し

りょう‐こ【竜虎】

⇒りゅうこ

りょう‐こ【猟戸】レフ‥

猟師の家。

りょう‐こ【陵戸】

律令制における賤民の一種。治部省の諸陵司(諸陵寮)に隷属し、課役の代りに山陵の警備に従ったもの。→五賤

りょう‐ご【了悟】レウ‥

真理をよくさとること。

⇒りょう‐げ【令外】

りょうけ‐へんせいたい【領家変成帯】リヤウ‥

(天竜川支流の水窪みさくぼ川中流にある地名、奥領家に因む)中央構造線の北側(時に西側)に分布する低圧型の広域変成帯。片麻岩類や花崗岩類などから成る。白亜紀に形成された。→変成帯(図)

⇒りょう‐け【領家】

りょうげもん【領解文】リヤウ‥

〔仏〕(→)改悔文がいけもんに同じ。

りょう‐けん【両肩】リヤウ‥

左右両方のかた。双肩。りょうかた。

りょう‐けん【料簡・了簡・了見】レウ‥

①考えをめぐらすこと。思案。所存。毎月抄「この下にて御―候へ」。「悪い―を起こす」「―が狭い」

②とりはからい。処置。対策。御伽草子、猿源氏草子「このことを語りなばいかなる―もありやせんと思ひ」

③堪え忍ぶこと。こらえること。ゆるすこと。狂言、鎌腹「身共さへ―すれば死ぬるには及ばぬ事ぢや」

⇒りょうけん‐がち【料簡勝ち】

⇒りょうけん‐ずく【料簡尽】

⇒りょうけん‐ちがい【料簡違い】

⇒りょうけん‐ぶか・い【料簡深い】

りょう‐けん【猟犬】レフ‥

猟に用いる犬。猟狗。〈[季]冬〉

⇒りょうけん‐ざ【猟犬座】

りょうげん【良源】リヤウ‥

平安中期の天台宗の僧。元三がんざん大師・角つの大師と称される。近江の人。横川よかわで修行し、天台座主となり、藤原師輔らの援助を受けて比叡山の復興に努め、天台宗中興の祖。諡号しごうは慈恵大師。(912〜985)

りょう‐げん【燎原】レウ‥

野原を焼くこと。

⇒りょうげん‐の‐ひ【燎原の火】

りょうけん‐がち【料簡勝ち】レウ‥

がまんづよいこと。堪忍づよいこと。

⇒りょう‐けん【料簡・了簡・了見】

りょうけん‐ざ【猟犬座】レフ‥

(Canes Venatici ラテン)北斗七星の南側にある星座。5月下旬の夕刻に天頂に来る。北部に渦巻銀河がある。

⇒りょう‐けん【猟犬】

りょうけん‐ずく【料簡尽】レウ‥ヅク

互いに腹を立てずに穏便にまとめてゆくこと。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「声高に言はずとも―がよいわいの」

⇒りょう‐けん【料簡・了簡・了見】

りょうけん‐ちがい【料簡違い】レウ‥チガヒ

心の持ち方が正道にはずれていること。不心得。

⇒りょう‐けん【料簡・了簡・了見】

りょうげん‐の‐ひ【燎原の火】レウ‥

勢いがさかんで防ぎとめることができないさまの形容。

⇒りょう‐げん【燎原】

りょうけん‐ぶか・い【料簡深い】レウ‥

〔形〕

考え深い。狂言、貰聟「物事御―・うて」

⇒りょう‐けん【料簡・了簡・了見】

りょう‐こ【両虎】リヤウ‥

2匹の虎。転じて、力量の匹敵した二人の勇者のたとえ。「―相搏うつ」

⇒両虎相闘えば勢い倶に生きず

りょう‐こ【良賈】リヤウ‥

よい商人。

⇒良賈は深く蔵して虚しきが若し

りょう‐こ【竜虎】

⇒りゅうこ

りょう‐こ【猟戸】レフ‥

猟師の家。

りょう‐こ【陵戸】

律令制における賤民の一種。治部省の諸陵司(諸陵寮)に隷属し、課役の代りに山陵の警備に従ったもの。→五賤

りょう‐ご【了悟】レウ‥

真理をよくさとること。

りょう‐く【良狗】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐く【良狗】リヤウ‥

[史記淮陰侯伝「狡兎死して良狗烹にらる」]よい犬。

りょう‐け【良家】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐け【良家】リヤウ‥

(リョウカとも)身分のよい家。正しい家柄。「―の子女」

りょう‐けい【良計】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐けい【良計】リヤウ‥

よいはかりごと。

りょうげん【良源】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょうげん【良源】リヤウ‥

平安中期の天台宗の僧。元三がんざん大師・角つの大師と称される。近江の人。横川よかわで修行し、天台座主となり、藤原師輔らの援助を受けて比叡山の復興に努め、天台宗中興の祖。諡号しごうは慈恵大師。(912〜985)

りょう‐こう【良工】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐こう【良工】リヤウ‥

技術のすぐれた職人。「―材を選ばず」

りょう‐こう【良好】リヤウカウ🔗⭐🔉

りょう‐こう【良好】リヤウカウ

よいこと。このましいこと。「経過―」

りょう‐こう【良港】リヤウカウ🔗⭐🔉

りょう‐こう【良港】リヤウカウ

よいみなと。「天然の―」

りょう‐さい【良才】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐さい【良才】リヤウ‥

すぐれた才能。また、その持主。

りょう‐さい【良妻】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐さい【良妻】リヤウ‥

よい妻。

⇒りょうさい‐けんぼ【良妻賢母】

りょう‐ざい【良材】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐ざい【良材】リヤウ‥

①よい建築材料。

②よい人材。すぐれた人物。

りょう‐ざい【良剤】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐ざい【良剤】リヤウ‥

よくきくくすり。良薬。

りょうさい‐けんぼ【良妻賢母】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょうさい‐けんぼ【良妻賢母】リヤウ‥

良妻であり賢母である人。

⇒りょう‐さい【良妻】

りょう‐さく【良策】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐さく【良策】リヤウ‥

よいはかりごと。すぐれた計画。良図りょうと。良計。

りょう‐さん【良算】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐さん【良算】リヤウ‥

よいはかりごと。よい考え。

りょう‐し【良士】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐し【良士】リヤウ‥

(リョウジとも)善良な人士。よい男。賢士。

りょう‐し【良師】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐し【良師】リヤウ‥

よい師匠。すぐれた教師。

りょう‐しき【良識】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐しき【良識】リヤウ‥

(bon sens フランスの訳語)社会人としての健全な判断力。「―に俟まつ」「―ある言動」

⇒りょうしき‐の‐ふ【良識の府】

りょうしき‐の‐ふ【良識の府】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょうしき‐の‐ふ【良識の府】リヤウ‥

(良識に基づいて審議をする場の意)参議院の美称。

⇒りょう‐しき【良識】

りょう‐しつ【良質】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐しつ【良質】リヤウ‥

品質がすぐれていること。「―の絹」

りょう‐じつ【良日】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐じつ【良日】リヤウ‥

事を行うのによいひがら。吉日。

りょう‐しゅ【良主】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐しゅ【良主】リヤウ‥

よい主人。よい主君。

りょう‐しゅ【良酒】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐しゅ【良酒】リヤウ‥

よい酒。うまい酒。

りょう‐しゅ【良種】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐しゅ【良種】リヤウ‥

よい品種。よい種子。

りょう‐しょ【良書】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐しょ【良書】リヤウ‥

よい書物。有益な書物。

りょう‐しょう【良匠】リヤウシヤウ🔗⭐🔉

りょう‐しょう【良匠】リヤウシヤウ

すぐれた学者・大工・細工人など。天草本金句集「―は材を棄つることなく、明君は良士を棄つることなし」

りょう‐しょう【良相】リヤウシヤウ🔗⭐🔉

りょう‐しょう【良相】リヤウシヤウ

よい宰相。すぐれた大臣。賢相。

りょう‐しょう【良宵】リヤウセウ🔗⭐🔉

りょう‐しょう【良宵】リヤウセウ

よい宵よい。良夜。

りょう‐しょう【良将】リヤウシヤウ🔗⭐🔉

りょう‐しょう【良将】リヤウシヤウ

よい大将。すぐれた将軍。

りょう‐しん【良心】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐しん【良心】リヤウ‥

(conscience)何が善であり悪であるかを知らせ、善を命じ悪をしりぞける個人の道徳意識。「―がとがめる」

⇒りょうしん‐てき【良心的】

⇒りょうしんてき‐へいえききょひ【良心的兵役拒否】

⇒りょうしん‐の‐じゆう【良心の自由】

りょう‐しん【良臣】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐しん【良臣】リヤウ‥

よい臣下。善良な家来。

りょう‐しん【良辰】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐しん【良辰】リヤウ‥

よい時。よい日がら。吉日。

りょう‐じん【良人】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐じん【良人】リヤウ‥

①よい人。賢良な人。

②⇒りょうにん1

りょうしん‐てき【良心的】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょうしん‐てき【良心的】リヤウ‥

良心に忠実であるさま。ずるがしこくなく、物事を誠実にやり通すさま。「―な商売」

⇒りょう‐しん【良心】

りょうしんてき‐へいえききょひ【良心的兵役拒否】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょうしんてき‐へいえききょひ【良心的兵役拒否】リヤウ‥

(conscientious objection)個人の良心に基づいて、戦争への参加や兵役義務の遂行を拒否すること。

⇒りょう‐しん【良心】

りょうしん‐の‐じゆう【良心の自由】リヤウ‥イウ🔗⭐🔉

りょうしん‐の‐じゆう【良心の自由】リヤウ‥イウ

自分の良心に反する信念や行動を強制されないこと。多くの国の憲法で保障されており、日本国憲法でも第19条で規定している。→思想の自由

→参照条文:日本国憲法第19条

⇒りょう‐しん【良心】

りょう‐せい【良性】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐せい【良性】リヤウ‥

比較的よい性質であること。↔悪性。

⇒りょうせい‐しゅよう【良性腫瘍】

りょう‐せい【良政】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐せい【良政】リヤウ‥

よいまつりごと。善政。

りょうせい‐しゅよう【良性腫瘍】リヤウ‥ヤウ🔗⭐🔉

りょうせい‐しゅよう【良性腫瘍】リヤウ‥ヤウ

腫瘍のうち、発育がゆるやかで、周囲を破壊せず、転移を起こさないもの。生命に及ぼす危険は少ない。↔悪性腫瘍

⇒りょう‐せい【良性】

りょう‐せつ【良説】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐せつ【良説】リヤウ‥

よい説。

りょうぜん【良全・良詮】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょうぜん【良全・良詮】リヤウ‥

鎌倉・南北朝時代の絵仏師系とみられる画家。九州出身か。「白衣観音図」(愛知、妙興寺)・「仏涅槃図」(福井、本覚寺)などが遺る。生没年未詳。

りょう‐ぞく【良俗】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐ぞく【良俗】リヤウ‥

よい風俗・習慣。「公序―」

りょうちゅう【良忠】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょうちゅう【良忠】リヤウ‥

鎌倉中期の浄土僧。鎮西派第3祖。石見の人。諸宗を兼学し、弁長の弟子となる。東国各地の教化につとめ、浄土宗の指導的立場を確立。記主禅師。(1199〜1287)

りょうち‐りょうのう【良知良能】リヤウ‥リヤウ‥🔗⭐🔉

りょうち‐りょうのう【良知良能】リヤウ‥リヤウ‥

[孟子尽心上「人の、学ばずして能よくする所はその良能なり。慮おもんぱからずして知る所はその良知なり」]人が、生まれながらに備えている知恵と能力。

⇒りょう‐ち【良知】

りょう‐と【良図】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐と【良図】リヤウ‥

よいはかりごと。

りょう‐とう【良刀】リヤウタウ🔗⭐🔉

りょう‐とう【良刀】リヤウタウ

よいかたな。

りょうどう‐たい【良導体】リヤウダウ‥🔗⭐🔉

りょうどう‐たい【良導体】リヤウダウ‥

(→)導体に同じ。

りょう‐にせんせき【良二千石】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐にせんせき【良二千石】リヤウ‥

(漢代に郡の太守の年俸が2千石だったからいう)太守・地方長官をほめていう語。りょうじせんせき。

りょう‐にん【良人】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐にん【良人】リヤウ‥

①妻から夫を呼ぶ称。おっと。りょうじん。

②良民。ろうにん。

りょうにん【良忍】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょうにん【良忍】リヤウ‥

平安後期の僧。融通念仏宗の開祖。尾張の人。比叡山・仁和寺に学んだ後、洛北大原に来迎院を営み、声明しょうみょうを大成。また融通念仏を創始、諸国を遍歴して教化し、摂津に大念仏寺を開く。諡号しごうは聖応大師。(1072〜1132)

りょう‐のう【良能】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐のう【良能】リヤウ‥

生まれながらにそなわっている才能。

りょう‐のう【良農】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐のう【良農】リヤウ‥

すぐれた農民。

りょう‐ば【良馬】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐ば【良馬】リヤウ‥

よい馬。駿馬しゅんめ。

りょう‐ばい【良媒】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐ばい【良媒】リヤウ‥

よい仲人。よい媒妁人。〈日葡辞書〉。徳冨蘆花、不如帰「此回このたび―ありて」

りょう‐ばば【良馬場】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐ばば【良馬場】リヤウ‥

乾いた状態の競馬の走路のこと。水分が多くなるにつれて、稍重ややおも・重・不良となる。

りょう‐ひ【良否】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐ひ【良否】リヤウ‥

良いことと良くないこと。よしあし。「―を判定する」

りょう‐ひつ【良弼】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐ひつ【良弼】リヤウ‥

よい補佐役の臣。賢佐。平家物語3「昔の殷宗は夢のうちに―を得」

りょう‐ひつ【良筆】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐ひつ【良筆】リヤウ‥

①よい筆。

②よい書。すぐれた文。

③すぐれた書家。よい文章家。

りょう‐ひん【良品】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐ひん【良品】リヤウ‥

よい品。佳品。

りょう‐ふう【良風】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐ふう【良風】リヤウ‥

善良な風習・風俗。「―美俗」

りょう‐へい【良平】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐へい【良平】リヤウ‥

漢の高祖の謀臣、張良と陳平。転じて、知略に長じた人にいう。

りょう‐へい【良兵】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐へい【良兵】リヤウ‥

①すぐれた兵士。

②すぐれた武器。

りょうべん【良弁】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょうべん【良弁】リヤウ‥

⇒ろうべん

りょう‐らく【良楽】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐らく【良楽】リヤウ‥

(王良と伯楽。ともに馬の良否を見分けることにすぐれていたところから)馬をよく見分ける人。馬をよく御する人。

ろう‐にん【良人】ラウ‥🔗⭐🔉

ろう‐にん【良人】ラウ‥

⇒りょうにん2

ろうべん【良弁】ラウ‥🔗⭐🔉

ろうべん【良弁】ラウ‥

(リョウベンとも)奈良時代の僧。日本華厳宗の第2祖。近江または相模の人。義淵に法相を、新羅僧審祥に華厳を学ぶ。華厳教学の弘通と東大寺建立に尽力し、初代別当となり、僧正に任。2歳の時、母と桑畑にいて鷲にさらわれ、二月堂下の杉(良弁杉)におかれ、義淵に育てられたとの伝説がある。金鐘行者。金鷲菩薩。(689〜773)

[漢]良🔗⭐🔉

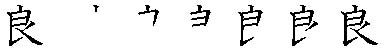

良 字形

筆順

筆順

〔艮部1画/7画/教育/4641・4E49〕

〔音〕リョウ〈リャウ〉(漢) ロウ〈ラウ〉(呉)

〔訓〕よい・やや・まことに (名)よし・お・なが

[意味]

①質がよい。すぐれている。すなお。「良好・良心・善良・優良・温良」

②うまれつき。「良知良能・良心」

③やや。かなり。しばらく。「感我此言良久立=我がこの言に感ずること、やや久しくして立つ」〔白居易〕

④まことに。ほんとうに。「良有以也=まことにゆえ有るなり」〔李白〕

[解字]

解字

〔艮部1画/7画/教育/4641・4E49〕

〔音〕リョウ〈リャウ〉(漢) ロウ〈ラウ〉(呉)

〔訓〕よい・やや・まことに (名)よし・お・なが

[意味]

①質がよい。すぐれている。すなお。「良好・良心・善良・優良・温良」

②うまれつき。「良知良能・良心」

③やや。かなり。しばらく。「感我此言良久立=我がこの言に感ずること、やや久しくして立つ」〔白居易〕

④まことに。ほんとうに。「良有以也=まことにゆえ有るなり」〔李白〕

[解字]

解字 会意。穀粒を水で洗い、きれいにするさまを表す。

[下ツキ

温良・改良・佳良・最良・淳良・純良・順良・精良・選良・善良・不良・優良

[難読]

良人おっと

会意。穀粒を水で洗い、きれいにするさまを表す。

[下ツキ

温良・改良・佳良・最良・淳良・純良・順良・精良・選良・善良・不良・優良

[難読]

良人おっと

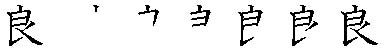

筆順

筆順

〔艮部1画/7画/教育/4641・4E49〕

〔音〕リョウ〈リャウ〉(漢) ロウ〈ラウ〉(呉)

〔訓〕よい・やや・まことに (名)よし・お・なが

[意味]

①質がよい。すぐれている。すなお。「良好・良心・善良・優良・温良」

②うまれつき。「良知良能・良心」

③やや。かなり。しばらく。「感我此言良久立=我がこの言に感ずること、やや久しくして立つ」〔白居易〕

④まことに。ほんとうに。「良有以也=まことにゆえ有るなり」〔李白〕

[解字]

解字

〔艮部1画/7画/教育/4641・4E49〕

〔音〕リョウ〈リャウ〉(漢) ロウ〈ラウ〉(呉)

〔訓〕よい・やや・まことに (名)よし・お・なが

[意味]

①質がよい。すぐれている。すなお。「良好・良心・善良・優良・温良」

②うまれつき。「良知良能・良心」

③やや。かなり。しばらく。「感我此言良久立=我がこの言に感ずること、やや久しくして立つ」〔白居易〕

④まことに。ほんとうに。「良有以也=まことにゆえ有るなり」〔李白〕

[解字]

解字 会意。穀粒を水で洗い、きれいにするさまを表す。

[下ツキ

温良・改良・佳良・最良・淳良・純良・順良・精良・選良・善良・不良・優良

[難読]

良人おっと

会意。穀粒を水で洗い、きれいにするさまを表す。

[下ツキ

温良・改良・佳良・最良・淳良・純良・順良・精良・選良・善良・不良・優良

[難読]

良人おっと

大辞林の検索結果 (100)

い・い【好い・良い・善い】🔗⭐🔉

い・い [1] 【好い・良い・善い】 (形)

〔形容詞「よい」の終止形・連体形ヨイが近世にエイ(エエ)を経て転じたもの。現代の話し言葉では終止形・連体形には,普通,イイが用いられ,改まった場面ではヨイが用いられる。特に,俗語的な表現ではもっぱらイイが用いられる〕

「よい」に同じ。「赤いのと青いのとあるけど,どっちが―・い(=ドチラヲ選ブカ)?」「宝くじの一等が当たると―・いなあ」「―・い暮らし(=豊カナ暮ラシ)がしたい」「もうそろそろ着いても―・いころだ(=着イテ当然ノ時刻ダ)」「この車はあと―・いとこ(=長クテモ)三年しかもたないだろう」「―・いかい(=ヨクワカッテイルノカ),これが―・いと言ったのは君自身なんだよ」「―・いざまだ」「―・い年して(=フサワシイ年齢デハナイノニ)何ですか,そのかっこうは」

[慣用] 気が―・気味が―・小気味が―・調子が―・人が―・間が―・虫が―・要領が―

え・い【良い・善い・好い】🔗⭐🔉

え・い 【良い・善い・好い】 (形)[文]ク え・し

〔近世江戸語〕

よい。「行かずとも―・い/洒落本・遊子方言」

→えし

え・し【良し・善し・好し】🔗⭐🔉

え・し 【良し・善し・好し】 (形ク)

〔「よし」の古形〕

よい。いい。「何の伝言(ツテコト)直(タダ)にし―・けむ/日本書紀(天智)」

よ・い【良い・善い・好い】🔗⭐🔉

よ・い [1] 【良い・善い・好い】 (形)[文]ク よ・し

〔望ましい状態を広くいう語。終止形・連体形としては,口頭語では「いい」,文章語では「よい」を用いることが多い〕

(1)品質的に上等である。「―・い酒」「―・い時計」

(2)美的にすぐれている。美しい。「景色が―・い」「器量が―・い」

(3)能力的にすぐれている。優秀だ。「腕が―・い」

(4)身分・家柄が高い。経済的に恵まれている。「―・い家に生まれる」「―・い暮らし」

(5)倫理・道徳にかなっている。正当だ。「―・いと信じてやる」「―・いおこない」

(6)規範・標準に合っている。適格である。「バットの持ち方が―・い」「姿勢が―・い」

(7)人柄が好ましい。善良だ。「あの人は―・い人だ」

(8)親密だ。むつまじい。「仲が―・い」

(9)目的にかなっている。ふさわしい。好都合だ。「―・い時に来てくれた」「けがにはこの薬が―・い」

(10)めでたい。吉である。「今日の―・き日」「門出―・しとて勇みけり/盛衰記 36」

(11)利益になる。得だ。「―・い話がある」「―・い商売だ」

(12)快い。快適だ。「―・い湯だ」「ああ―・い気持ちだ」

(13)十分だ。整っている。「もう―・いかい」「覚悟は―・いか」

(14)(「…して(も)よい」「…と(も)よい」などの形で)さしつかえない。かまわない。「外出しても―・いですか」「それで―・い」「飲みての後は散りぬとも―・し/万葉 821」

(15)動詞の連用形に付いて,…しやすい,たやすく…することができる,などの意を表す。「書き―・い万年筆」「この家は住み―・い間取りになっている」

〔(1)〜(12) ⇔悪い〕

→よく(良)

[派生] ――が・る(動ラ五[四])――さ(名)

よう【良う・善う・能う】🔗⭐🔉

よう [1] 【良う・善う・能う】 (副)

〔「よく」のウ音便〕

(1)十分に。巧みに。上手に。「まだ―は書かずとて/源氏(若紫)」

(2)大層。はなはだ。「いと―似給へり/源氏(桐壺)」

(3)しばしば。たびたび。「おめえたちやあ―喧嘩あするぜえなあ/滑稽本・浮世風呂(前)」

(4)下に推量または反語の語句を伴って,容易にあり得ないことの意を表す。どうして。なかなか。「―,われがやうな者が,ゆるさうわいな/狂言記・胸突」

(5)下に打ち消しの語句を伴って,不可能の意を表す。…することができない。「これほどの所を―飛ばいで,あのなりは/狂言記・飛越新発意」

よう=せずは🔗⭐🔉

――せずは

悪くすると。もしかすると。「いまひめ君は―,実の御子にもあらじかし/源氏(常夏)」

よう-そろ【宜候・良候】🔗⭐🔉

よう-そろ [1] 【宜候・良候】

〔「よろしくそうろう」の転〕

(1)転舵のあと,船が今向いている方向へ,または指示された方向へ直進せよという言葉。「一五度―」

(2)「よろしい」の意で船乗りが用いる語。また,囃子詞(ハヤシコトバ)。

よか【良か・善か】🔗⭐🔉

よか 【良か・善か】

(1)形容詞「よし」の未然形「よけ」の上代東国方言。「伊香保ろの沿いの榛原ねもころに奥をなかねそまさかし―ば/万葉 3410」

(2)形容詞「よし」の連体形「よかる」の変化した「よかん」の撥音の表記されないもの。「女神には衣縫ひてたてまつるこそ―なれ/蜻蛉(下)」

(3)〔近世西国方言〕

形容詞「よい」の連用形・終止形・連体形の転。「門出―,―。―便聞かうばい/浄瑠璃・博多小女郎(上)」

よから-ぬ【良からぬ】🔗⭐🔉

よから-ぬ 【良からぬ】 (連語)

良くない。好ましくない。連体詞的に用いる。「―ことをたくらむ」

よが・る【善がる・良がる】🔗⭐🔉

よが・る [2] 【善がる・良がる】 (動ラ五[四])

(1)よいと思う。満足に思う。うれしがる。得意になる。悦に入る。「滅多に高価なる洋服を被(カウム)り…以て―・りたがるしれものもありけり/当世書生気質(逍遥)」

(2)快感を声や表情に表す。「―・るはず是は九州肥後の国/柳多留 49」

よき【良き・佳き】🔗⭐🔉

よき [1] 【良き・佳き】

〔文語形容詞「よし」の連体形から〕

■一■ (名)

良いこと。良いもの。

■二■ (連体)

よい。「彼とは―ライバルだ」「きょうの―日に」

よき=につけ悪(ア)しきにつけ🔗⭐🔉

――につけ悪(ア)しきにつけ

よいことや悪いこと,いろいろなことに関連して。「―親の名が引き合いに出される」

よく【良く・能く・善く】🔗⭐🔉

よく [1] 【良く・能く・善く】 (副)

〔形容詞「よい」の連用形から〕

(1)十分に。念を入れて。手落ちなく。ていねいに。「―調べる」「―洗えば落ちる」

(2)非常に。大変に。「―晴れた日」「―できる人」「―食べる奴だ」「―走る」

(3)たびたび。しばしば。「―忘れる」「―言うところの他人の空似だ」

(4)困難なことをしたものだという気持ちを表す。(ア)そのおこないをほめるとき使う。けなげにも。よくぞ。「こんな日に―来られたね」「―ぞやった」(イ)逆説的に,そのおこないを非難する意味で使う。ぬけぬけと。ずうずうしくも。あきれたことに。「―そんなことが言えるね」「―もやったな」

(5)うれしい,ありがたいという気持ちを表す。「―いらっしゃいました」「―ぞ言ってくれました」

〔「こそ」の上に来ると「ようこそ」となることがある〕

(6)事にあたって能力を立派に発揮するさまを表す。じょうずに。みごとに。「―文学を解する」「―困難に勝つ」

よく=言・う🔗⭐🔉

――言・う

うまく言う。あえて言う。多く,逆説的にその物言いを非難する気持ちで使う。「全く―・うよ」

よく=せずは🔗⭐🔉

――せずは

わるくすると。ひょっとすると。「―法師にもありなむとすや/宇津保(蔵開上)」

よく-て【良くて・善くて】🔗⭐🔉

よく-て 【良くて・善くて】 (連語)

〔形容詞「よい」の連用形に接続助詞「て」の付いたもの〕

よい状態を想定しても。せいぜい。よくても。「今年の収穫は―去年の半分だ」

よ-さ【善さ・良さ】🔗⭐🔉

よ-さ [1] 【善さ・良さ】

いいこと。いい程度。「人柄の―」

よ・し【良し・善し・好し】🔗⭐🔉

よ・し 【良し・善し・好し】 (形ク)

⇒よい

よしもと【良基】🔗⭐🔉

よしもと 【良基】

⇒二条(ニジヨウ)良基

よら・し【宜し・良らし】🔗⭐🔉

よら・し 【宜し・良らし】 (形シク)

好ましい。よい。「赤ら嬢子(オトメ)を誘(イザ)ささば―・しな/古事記(中)」

りょう【良】🔗⭐🔉

りょう リヤウ [1] 【良】

成績・品質などを示す段階の一。普通,または普通よりよいことを表す。「成績は―ばかりだ」「今年の米の作柄は―」

りょう-あん【良案】🔗⭐🔉

りょう-あん リヤウ― [0] 【良案】

よい考え。すぐれた計画。名案。

りょう-い【良医】🔗⭐🔉

りょう-い リヤウ― [1] 【良医】

診療・技術のすぐれた医者。名医。

りょう-えん【良縁】🔗⭐🔉

りょう-えん リヤウ― [0] 【良縁】

(1)望ましい縁組。よい縁談。

(2)仏道の悟りを開き,極楽往生をとげるのによい因縁。

りょう-か【良化】🔗⭐🔉

りょう-か リヤウクワ [1] 【良化】 (名)スル

よくなること。よくすること。よい方向へ向かうこと。「品質を―する」

りょうかん【良寛】🔗⭐🔉

りょうかん リヤウクワン 【良寛】

(1758-1831) 江戸後期の歌人・禅僧(曹洞宗)。越後出雲崎の人。字(アザナ)は曲,号は大愚。俗名,山本栄蔵。諸国を行脚修行して1796年ごろ帰郷。国上山(クガミヤマ)の五合庵に住み,農民や子供らと交わり超世俗的な一生を送った。詩・書もよくした。歌集に弟子の貞心尼編「蓮(ハチス)の露」があり,二人の愛の贈答歌を収める。

りょうかん【良観】🔗⭐🔉

りょうかん リヤウクワン 【良観】

⇒忍性(ニンシヨウ)

りょう-き【良器】🔗⭐🔉

りょう-き リヤウ― [1] 【良器】

(1)よい器物。

(2)よい器量。すぐれた才能。また,その持ち主。

りょう-きん【良禽】🔗⭐🔉

りょう-きん リヤウ― [0] 【良禽】

よい鳥。かしこい鳥。

りょうきん=は木を択(エラ)んで棲(ス)む🔗⭐🔉

――は木を択(エラ)んで棲(ス)む

〔左氏伝(哀公十一年)〕

かしこい鳥がよい木を選んで巣を作るように,すぐれた人は立派な主君を選んで仕えることのたとえ。

りょう-く【良狗】🔗⭐🔉

りょう-く リヤウ― [1] 【良狗】

〔史記(淮陰侯伝)「狡兎死,良狗烹」より。前漢の功臣韓信が高祖に罰せられようとした時に言った語〕

利口な犬。賢臣のたとえ。

→狡兎(コウト)死して、走狗烹(ニ)らる

りょう-け【良家】🔗⭐🔉

りょう-け リヤウ― [1] 【良家】

(1)豊かで教養のある家。「―の子女」

(2)身分のよい家。家柄のよい家。りょうか。

りょう-けい【良計】🔗⭐🔉

りょう-けい リヤウ― [0] 【良計】

よい計画。よいはかりごと。

りょうけい【良経】🔗⭐🔉

りょうけい リヤウケイ 【良経】

⇒藤原良経(フジワラノヨシツネ)

りょうげん【良源】🔗⭐🔉

りょうげん リヤウゲン 【良源】

(912-985) 平安中期の天台宗の僧。天台宗中興の祖。勅諡(チヨクシ)は慈慧大師,通称を正月三日に没したので元三(ガンサン)大師という。応和の宗論で東大寺法蔵を屈服させ,のち内供奉十禅師,966年天台座主。981年大僧正。延暦寺の復興に努め,また二十六条式を制定して風紀を引き締めた。

→角(ツノ)大師

りょう-こう【良工】🔗⭐🔉

りょう-こう リヤウ― [0] 【良工】

(1)すぐれた技術をもつ職人。「―は材を選ばず」

(2)特に,すぐれた画家や彫刻家。

りょう-こう【良好】🔗⭐🔉

りょう-こう リヤウカウ [0] 【良好】 (名・形動)[文]ナリ

状態・調子・成績などがよいこと。このましいこと。また,そのさま。「手術後の経過は―だ」「感度―」「―な成績」

[派生] ――さ(名)

りょう-こう【良港】🔗⭐🔉

りょう-こう リヤウカウ [0] 【良港】

よい港。「天然の―」

りょう-さい【良才】🔗⭐🔉

りょう-さい リヤウ― [0] 【良才】

すぐれた才能。また,その持ち主。

りょう-さい【良妻】🔗⭐🔉

りょう-さい リヤウ― [0] 【良妻】

よい妻。

⇔悪妻

りょうさい-けんぼ【良妻賢母】🔗⭐🔉

りょうさい-けんぼ リヤウ― [5] 【良妻賢母】

夫にとってはよい妻であり,子にとっては賢い母であること。日本の女子教育の中心的理念の一つとされてきた。

りょう-ざい【良材】🔗⭐🔉

りょう-ざい リヤウ― [0] 【良材】

(1)よい材木。

(2)すぐれた人材。

りょう-ざい【良剤】🔗⭐🔉

りょう-ざい リヤウ― [0] 【良剤】

効能のすぐれた薬剤。

りょう-さく【良策】🔗⭐🔉

りょう-さく リヤウ― [0] 【良策】

すぐれたはかりごと。良案。良計。

りょう-し【良師】🔗⭐🔉

りょう-し リヤウ― [1] 【良師】

よい先生。すぐれた師匠。

りょう-しき【良識】🔗⭐🔉

りょう-しき リヤウ― [0] 【良識】

〔(フランス) bon sens の訳語といわれる〕

すぐれた見識。善悪の判断を下せる,社会的につちかわれた見識。「―ある人」「相手の―にまつ」「―に訴える」

りょうしき-の-ふ【良識の府】🔗⭐🔉

りょうしき-の-ふ リヤウ― 【良識の府】

党派をこえて,中立公正な審議をする議会として,参議院をいう。

りょう-しつ【良質】🔗⭐🔉

りょう-しつ リヤウ― [0] 【良質】 (名・形動)[文]ナリ

品質がよい・こと(さま)。

⇔悪質

「―の石炭」「―の材料」

りょう-じつ【良日】🔗⭐🔉

りょう-じつ リヤウ― [0] 【良日】

よい日。吉日。

りょう-しゅ【良主】🔗⭐🔉

りょう-しゅ リヤウ― [1] 【良主】

よい主人。すぐれた君主。

りょう-しゅ【良酒】🔗⭐🔉

りょう-しゅ リヤウ― [1] 【良酒】

よい酒。味のよい酒。美酒。

りょう-しゅ【良種】🔗⭐🔉

りょう-しゅ リヤウ― [0][1] 【良種】

よい種子。すぐれた品種。

りょう-しゅう【良習】🔗⭐🔉

りょう-しゅう リヤウシフ [0] 【良習】

よい習慣。

りょう-しょ【良書】🔗⭐🔉

りょう-しょ リヤウ― [1] 【良書】

よい書物。ためになる書物。

⇔悪書

りょう-しょう【良匠】🔗⭐🔉

りょう-しょう リヤウシヤウ [0] 【良匠】

(1)すぐれた工匠。すぐれた大工や工芸家。名工。

(2)すぐれた学者。

りょう-しょう【良宵】🔗⭐🔉

りょう-しょう リヤウセウ [0] 【良宵】

晴れて心地よい宵(ヨイ)。良夜。

りょう-しょう【良将】🔗⭐🔉

りょう-しょう リヤウシヤウ [0] 【良将】

すぐれた将軍。立派な大将。「―のもとに弱卒なし」

りょう-しん【良心】🔗⭐🔉

りょう-しん リヤウ― [1] 【良心】

(1)道徳的に正邪・善悪を判断する意識。「―の呵責(カシヤク)を感ずる」

(2)〔倫〕

〔conscience〕

善悪を判断して善を命じ悪を退ける知情意の統一的意志。その起源や妥当性に関して,生得説・経験説・批判説などがある。

りょうしん-てき【良心的】🔗⭐🔉

りょうしん-てき リヤウ― [0] 【良心的】 (形動)

良心に従って行動するさま。誠実なさま。「―な店」

りょうしん-てき-へいえききょひ【良心的兵役拒否】🔗⭐🔉

りょうしん-てき-へいえききょひ リヤウ― [11] 【良心的兵役拒否】

武器をとって戦争に参加することを自己の良心に基づいて拒否する者に対して,兵役を免除する制度。

りょうしん-の-じゆう【良心の自由】🔗⭐🔉

りょうしん-の-じゆう リヤウ―ジイウ 【良心の自由】

人がその良心に従っていかなる強制も受けずに行動しうること。憲法の保障する基本的人権の一。

りょうしん-の-しゅうじん【良心の囚人】🔗⭐🔉

りょうしん-の-しゅうじん リヤウ―シウジン 【良心の囚人】

自分の信念や信仰,人種・言語・性などを理由に囚(トラ)われている,非暴力の人々。

→アムネスティ-インターナショナル

りょう-しん【良辰】🔗⭐🔉

りょう-しん リヤウ― [0] 【良辰】

よい日柄(ヒガラ)。よい日。吉日。

りょう-じん【良人】🔗⭐🔉

りょう-じん リヤウ― [0] 【良人】

(1)よい人。

(2)妻が夫をさして言う語。おっと。「―は妾におくれて家を出づ/海道記」

りょう-せい【良性】🔗⭐🔉

りょう-せい リヤウ― [0] 【良性】

病気が良好な経過をたどって治癒する性質であること。あるいは,癌性でないこと。

⇔悪性

りょうせい-しゅよう【良性腫瘍】🔗⭐🔉

りょうせい-しゅよう リヤウ―ヤウ [5] 【良性腫瘍】

腫瘍のうち,発育速度が緩やかで成長に限界があり,浸潤や転移を起こさないものをいう。

りょう-せい【良政】🔗⭐🔉

りょう-せい リヤウ― [0] 【良政】

よい政治。善政。美政。

りょう-せつ【良説】🔗⭐🔉

りょう-せつ リヤウ― [0] 【良説】

よい説。すぐれた考え。

りょう-ぞく【良俗】🔗⭐🔉

りょう-ぞく リヤウ― [0] 【良俗】

よい風俗。よい慣習。「―に反する」「公序―」

りょう-ち【良知】🔗⭐🔉

りょう-ち リヤウ― [1] 【良知】

〔孟子(尽心上)〕

人が生まれつきもっている判断能力。

りょうち=を致(イタ)す🔗⭐🔉

――を致(イタ)す

「致良知(チリヨウチ)」を訓読みした語。

→致良知

りょうち-りょうのう【良知良能】🔗⭐🔉

りょうち-りょうのう リヤウ―リヤウ― [1] 【良知良能】

〔孟子(尽心上)〕

経験・教育などをしなくても,生まれながらに備わっている知恵や能力。

りょうちゅう【良忠】🔗⭐🔉

りょうちゅう リヤウチユウ 【良忠】

(1199-1287) 鎌倉中期の浄土宗の僧。字(アザナ)は然阿,勅諡(チヨクシ)は記主禅師。浄土宗第三祖。諸宗を修めたのち鎌倉に蓮華寺(光明寺)を開創。門下に六流を生み,浄土教発展の道を開く。

りょう-ちょ【良著】🔗⭐🔉

りょう-ちょ リヤウ― [1] 【良著】

内容のよい著作。すぐれた著書。

りょう-でん【良田】🔗⭐🔉

りょう-でん リヤウ― [0] 【良田】

地味の肥えた田地。美田。

りょう-と【良図】🔗⭐🔉

りょう-と リヤウ― [1] 【良図】

すぐれた計画。良計。「―を講ず」

りょう-とう【良刀】🔗⭐🔉

りょう-とう リヤウタウ [0] 【良刀】

よい刀。よく切れる刀。

りょうどう-たい【良導体】🔗⭐🔉

りょうどう-たい リヤウダウ― [0] 【良導体】

熱あるいは電気の伝導率が大きい物質。導体。

りょう-にせんせき【良二千石】🔗⭐🔉

りょう-にせんせき リヤウ― [4] 【良二千石】

〔漢代の郡の太守の年俸が二千石であったことから〕

善政をしく,立派な地方長官をほめていう語。

りょう-にん【良人】🔗⭐🔉

りょう-にん リヤウ― [0] 【良人】

⇒りょうじん(良人)

りょう-らく【良楽】🔗⭐🔉

りょう-らく リヤウ― [1] 【良楽】

馬のよしあしを見分けるのにすぐれていた王良と伯楽。転じて,よく馬を見分け,よく馬を御する人。

よい【良い】(和英)🔗⭐🔉

よい【良い】

⇒良(い)い.…した(しない)方が〜 had better (not) do;may[might]as well do.…した方が良かった had better[would rather,should,ought to]have done;I wish I had done.…しても〜 may do.…しなくても〜 need not do;do not have to do.…するのは良くない should[must]not do;It is not good (for a person) to do.良くなる get well[better].

よしな【良しなに】(和英)🔗⭐🔉

よしな【良しなに】

as you think fit[best];properly.→英和

りょう【良】(和英)🔗⭐🔉

りょうえん【良縁】(和英)🔗⭐🔉

りょうえん【良縁】

a good match.

りょうけ【良家(の娘)】(和英)🔗⭐🔉

りょうけ【良家(の娘)】

(a daughter of) a good[respectable]family.

りょうこう【良港】(和英)🔗⭐🔉

りょうこう【良港】

a good harbor.

りょうさい【良妻(賢母)】(和英)🔗⭐🔉

りょうさい【良妻(賢母)】

a good wife (and wise mother).

りょうざい【良材】(和英)🔗⭐🔉

りょうざい【良材】

good timber (木材)[material (材料)].

りょうしき【良識のある】(和英)🔗⭐🔉

りょうしき【良識のある】

sensible;→英和

of good sense.

りょうしつ【良質の】(和英)🔗⭐🔉

りょうしつ【良質の】

good;→英和

of good quality.

りょうしゅ【良種(馬)】(和英)🔗⭐🔉

りょうしゅ【良種(馬)】

(a horse of) fine breed.

りょうしょ【良書】(和英)🔗⭐🔉

りょうしょ【良書】

a good book.

りょうせい【良性の】(和英)🔗⭐🔉

りょうせい【良性の】

《医》benign.→英和

りょうどうたい【良導体】(和英)🔗⭐🔉

りょうどうたい【良導体】

a good conductor.

広辞苑+大辞林に「良」で始まるの検索結果。もっと読み込む