複数辞典一括検索+![]()

![]()

お🔗⭐🔉

お

(1)五十音図ア行第五段の仮名。後舌の半狭母音。

(2)平仮名「お」は「於」の草体。片仮名「オ」は「於」の偏から。

お【尾】🔗⭐🔉

お ヲ [1] 【尾】

(1)動物の尻(シリ)から細長く伸び出た体の部分。しっぽ。「犬が―を振る」「クジャクの―」

(2)({(1)}に似て)物の本体からうしろに,細長く伸びているもの。「凧(タコ)の―」「ほうき星の―」

(3)物事の終わりの部分。末の方。「其言葉の―に縋(スガ)つて/平凡(四迷)」

(4)山の裾野の細くのびた部分。「山の―をめぐる谷の入口/夜明け前(藤村)」

お【峰・丘】🔗⭐🔉

お ヲ 【峰・丘】

山の小高い所。みね。おか。また,尾根。「あしひきの―の上の桜/万葉 4151」

お【魚】🔗⭐🔉

お ヲ 【魚】

〔「うお」が他の語の下に付いて,複合語をつくる際に生ずる形〕

うお。さかな。「おうお(大魚)」「ひお(氷魚)」など。

お【麻・苧】🔗⭐🔉

お ヲ 【麻・苧】

(1)アサの古名。「―の畠あり/宇治拾遺 12」

(2)アサやカラムシの繊維を紡いだ糸。「―をよりて/土左」

お【雄・男・夫・牡】🔗⭐🔉

お ヲ [1] 【雄・男・夫・牡】

(1)おとこ。「汝こそは―にいませば/古事記(上)」

(2)夫(オツト)。「吾(ア)はもよ女(メ)にしあれば汝(ナ)をきて―は無し/古事記(上)」

(3)他の語に付いて,複合語をつくる。(ア)男性,または動植物が雄性である意を表す。「ますら―」「―鹿」「―花」(イ)一対の物のうち,「大きい」「勢いが強い」など,男性的と思われる方を表す。「―滝」「―岳」(ウ)男らしい,勇ましいなどの意を表す。「―たけび」

⇔め

お【緒】🔗⭐🔉

お ヲ [1] 【緒】

(1)糸やひもなど,細長いもの。「羽織の―」

(2)履物につけて,足にかけるひも。「―をすげる」「鼻―」

(3)楽器や弓の弦。「琴の―」

(4)長く続くもの。「あらたまの年の―長く逢はざれど/万葉 3775」

(5)魂をつなぐもの。いのち。玉の緒。「己が―を凡(オオ)にな思ひそ/万葉 3535」

お🔗⭐🔉

お [1] (感)

軽い驚きの気持ちを表す語。あっ。「―,速いな」

お【諾】🔗⭐🔉

お ヲ 【諾】 (感)

承諾を表す応答の語。はい。「否(イナ)も―も欲しきまにまに/万葉 3796」

お【小】🔗⭐🔉

お ヲ 【小】 (接頭)

(1)名詞に付く。(ア)形や規模が小さい意を表す。「―川」「―舟」(イ)語調を整えたり,親愛の気持ちを表したりする。「―田」「―野」

(2)用言に付いて,量や程度がわずかな意を表す。「―止みなく降る雨」「―暗い道」

お【御】🔗⭐🔉

お 【御】 (接頭)

〔「おおみ(大御)」が「おおむ(おおん)」「おん」を経て「お」と転じてできた語〕

(1)名詞に付く。(ア)相手や第三者に対する敬意とともに,相手のもの,相手に関するものであることを表す。「あの方の―帽子」「―子様」(イ)丁寧の意を表す。上品に表現しようとする気持ちをこめても用いる。「―茶」「―しるこ」「―値段」

(2)(「阿」「於」とも書く)女性の名前に付けて,親愛感を添える。「―菊」「―富さん」

(3)動詞の連用形・名詞に付く。(ア)「なさる」「になる」「遊ばす」「くださる」「いただく」「だ」などの語を伴い,その動作の主に対する敬意を表す。「―いでなさる」「―世話になる」「―読みあそばす」「―書きくださる」「―越しいただく」「社長が―呼びだ」(イ)和らげた命令表現をつくる。目上には使わない。「―黙り」「そう―し」「早く―はいり」(ウ)「する」「いたす」などの語を伴って,自分の側の動作について,動作の及ぶ相手に対する敬意を表す。「かばんを―持ちいたしましょう」「御注文の品を―届けに上がりました」「先生を―呼びする」

(4)形容詞・形容動詞に付く。(ア)丁寧・上品に表現する。「―暑うございます」(イ)相手や第三者に対する敬意を表す。「さぞ―さびしいことでしたでしょう」「―きれいでいらっしゃる」

(5)(ア)(尊敬の表現を裏返しにして)皮肉やからかいの気持ちを表す。「―高くとまっている」「とんだ―荷物をかかえこんだ」「―えら方」(イ)謙遜・卑下の気持ちを表す。「―恥ずかしゅうございます」「―粗末でした」

→ご(御)

お-あい【御間・御相】🔗⭐🔉

お-あい ―アヒ 【御間・御相】

〔「あい(間・相)」を丁寧にいった語〕

(1)酒席で,相伴の者が正客と主人の間にはいって杯の受け差しをすること。「愛敬の小姓は―と色めきける/浄瑠璃・万年草(上)」

(2)相手をすること。また,その人。「もう一杯ああいくぢのねへ―だ,―だ/安愚楽鍋(魯文)」

お-あいそ【御愛想】🔗⭐🔉

お-あいそ [0] 【御愛想】

〔「おあいそう」とも〕

(1)「愛想(アイソ){(1)}」を丁寧に言う語。

(2)「愛想{(2)}」を丁寧に言う語。「―に顔だけ出す」

(3)「愛想{(4)}」を丁寧に言う語。「―なしで…」

(4)「愛想{(5)}」を丁寧に言う語。「―お願いします」

お-あいだ【御間】🔗⭐🔉

お-あいだ ―アヒダ 【御間】

(1)不用になること。また,そのために暇になること。

(2)異性に相手にされないこと。「おいらといふ好男子(イロオトコ)がゐるから他のものはとても―だ/滑稽本・七偏人」

お-あいにく-さま【御生憎様】🔗⭐🔉

お-あいにく-さま [0][7] 【御生憎様】 (名・形動)

相手の期待に添えないときに,わびたり慰めたりする場合にいう語。また,皮肉の意をこめても使う。「―ですが,今日は売り切れてしまいました」「―,あなたのお世話にはなりません」

オア-かいろ【―回路】🔗⭐🔉

オア-かいろ ―クワイロ [3] 【―回路】

〔OR circuit〕

論理和の演算を行う論理回路。入力がすべて偽の場合のみ出力が偽になり,その他の場合は出力は真となるもの。

→論理回路

おあかん-だけ【雄阿寒岳】🔗⭐🔉

おあかん-だけ ヲアカン― 【雄阿寒岳】

北海道東部,阿寒カルデラの中央火口丘に相当する火山。海抜1370メートル。火口原に阿寒湖・ペンケトウ・パンケトウがある。

お-あし【御足・御銭】🔗⭐🔉

お-あし [0] 【御足・御銭】

〔もと女房詞〕

ぜに。おかね。

→足

オアシス oasis

oasis 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

オアシス [1][2]  oasis

oasis (1)砂漠の中で,水がわき,樹木の生えている場所。

(2)人々の気持ちを和らげたり,いやしたりしてくれる場所。いこいの場。「都会の―」

(1)砂漠の中で,水がわき,樹木の生えている場所。

(2)人々の気持ちを和らげたり,いやしたりしてくれる場所。いこいの場。「都会の―」

oasis

oasis (1)砂漠の中で,水がわき,樹木の生えている場所。

(2)人々の気持ちを和らげたり,いやしたりしてくれる場所。いこいの場。「都会の―」

(1)砂漠の中で,水がわき,樹木の生えている場所。

(2)人々の気持ちを和らげたり,いやしたりしてくれる場所。いこいの場。「都会の―」

オアシス-とし【―都市】🔗⭐🔉

オアシス-とし [5] 【―都市】

オアシスに発達した都市。古代・中世の中央アジアでは城郭都市を形成。天山南路の要地を占め,中継貿易で繁栄したクチャ・カシュガル・ホータン・高昌など。

お-あずけ【御預け】🔗⭐🔉

お-あずけ ―アヅケ [0] 【御預け】

(1)犬の前に食物を置き,「よし」と言うまで食べさせないこと。

(2)約束・計画などの実行がのばされること。また,実行にうつされないこと。「祝賀会は当分―だ」

(3)江戸時代の刑罰の一。

→あずけ(2)

おあずけ-にん【御預人】🔗⭐🔉

おあずけ-にん ―アヅケ― 【御預人】

江戸時代,大名や旗本で,罪を得て諸大名の家に預けられて監禁された人。

お-あつらえ【御誂え】🔗⭐🔉

お-あつらえ ―アツラヘ [0] 【御誂え】

「あつらえ{(1)}」を丁寧にいう語。「―の品」

おあつらえ-むき【御誂え向き】🔗⭐🔉

おあつらえ-むき ―アツラヘ― [0] 【御誂え向き】 (名・形動)

「あつらえむき」に同じ。「運動会には―の天気だ」

オアフ-とう【―島】🔗⭐🔉

オアフ-とう ―タウ 【―島】

〔Oahu〕

アメリカ合衆国ハワイ州の一島。真珠湾やワイキキ海岸,州都ホノルルがある。

オアペック OAPEC

OAPEC 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

オアペック  OAPEC

OAPEC 〔Organization of Arab Petroleum Exporting Countries〕

アラブ石油輸出国機構。アラブ産油国の利益の確保・維持のため,1968年サウジアラビア・クウェート・リビアにより設置された機関。のち,多くのアラブ諸国が加盟。本部をクウェートに置く。

〔Organization of Arab Petroleum Exporting Countries〕

アラブ石油輸出国機構。アラブ産油国の利益の確保・維持のため,1968年サウジアラビア・クウェート・リビアにより設置された機関。のち,多くのアラブ諸国が加盟。本部をクウェートに置く。

OAPEC

OAPEC 〔Organization of Arab Petroleum Exporting Countries〕

アラブ石油輸出国機構。アラブ産油国の利益の確保・維持のため,1968年サウジアラビア・クウェート・リビアにより設置された機関。のち,多くのアラブ諸国が加盟。本部をクウェートに置く。

〔Organization of Arab Petroleum Exporting Countries〕

アラブ石油輸出国機構。アラブ産油国の利益の確保・維持のため,1968年サウジアラビア・クウェート・リビアにより設置された機関。のち,多くのアラブ諸国が加盟。本部をクウェートに置く。

お-あわせ【緒合はせ】🔗⭐🔉

お-あわせ ヲアハセ 【緒合はせ】

琴・琵琶などの弦楽器を調弦すること。また,合奏すること。「琵琶を引き寄せ弾じ給へばまた玉琴の―に/謡曲・千手」

お-あん【御庵】🔗⭐🔉

お-あん 【御庵】

尼の住居,またはそこに住む尼を敬っていう語。「お寮がゐる所を―といひ候よ/狂言・比丘貞」

おあん-なん・す🔗⭐🔉

おあん-なん・す (連語)

〔「おあがりなんす」の転。「なんす」は尊敬の補助動詞。近世後期の遊里語〕

「食べる」「飲む」などの意の尊敬表現。「一つ―・せ/洒落本・遊子方言」

おあんものがたり【おあむ物語】🔗⭐🔉

おあんものがたり 【おあむ物語】

〔「おあん」は尼の意〕

聞き書き。一巻。石田三成の家臣山田去暦の女(ムスメ)が,関ヶ原の戦いの折,大垣城での体験を物語ったもの。「おきく物語」とともに,女性から見た戦争記録として注目される。

おい【老い】🔗⭐🔉

おい [1][2] 【老い】

(1)老いること。「―を感じさせない人」

(2)年をとった人。としより。「―も若きも」

おい【負ひ】🔗⭐🔉

おい オヒ 【負ひ】

〔動詞「負う」の連用形から〕

負担。借金。「大方は月をも愛(メ)でじ未進(ミシン)せじ積れば人の―となるもの/仮名草子・仁勢物語」

おい【追い】🔗⭐🔉

おい オヒ 【追い】

(1)追うこと。多く他の語と複合して用いる。「鳥―」「馬―」

(2)「追い銭(セン)」の略。「盗人に―といふことは,かかる事をや申すらん/狂言・連歌盗人(虎寛本)」

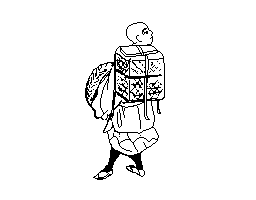

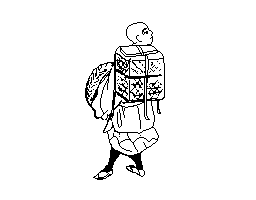

おい【笈・負】🔗⭐🔉

おい オヒ [1] 【笈・負】

〔動詞「負う」の連用形「負い」の意から〕

修験者(シユゲンジヤ)・行脚(アンギヤ)僧が仏具・衣類などを入れて背に負う,脚・開き戸のついた箱。きゅう。

笈

[図]

[図]

[図]

[図]

おい🔗⭐🔉

おい (代)

一人称。男が同輩や目下の者に用いる。おれ。「―とすつぱり切れてくれろ/洒落本・其あんか」

〔現代でも主に西日本の一部で用いられる〕

おい🔗⭐🔉

おい [1] (感)

(1)男性が親しい間柄や目下の人に呼びかけるときに用いる語。「―,どこへ行くんだ」

(2)相手の呼びかけに応ずるときに用いる語。はい。「―といらへて/読本・弓張月(続)」

(3)納得したり思い当たったりしたときに用いる語。おお。「―,さり。―,さりとうなづきて/源氏(玉鬘)」

おい-あ・げる【追(い)上げる】🔗⭐🔉

おい-あ・げる オヒ― [4] 【追(い)上げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 おひあ・ぐ

(1)追って上の方へ行かせる。「羊を丘の上に―・げる」

(2)先行するものを追って間隔を縮める。「先頭にいま一歩というところまで―・げた」

おい-い・ず【生ひ出づ】🔗⭐🔉

おい-い・ず オヒイヅ 【生ひ出づ】 (動ダ下二)

(1)生まれ出る。はえ出る。「御歯の―・づるに食ひあてむとて/源氏(横笛)」

(2)成長する。生育する。「心さへこそ人には異に―・で給へれ/源氏(乙女)」

おい-いれ【老い入れ】🔗⭐🔉

おい-いれ 【老い入れ】

年をとること。また,年をとってからの境遇。老後。おいれ。「―の栄華まで,此の頃思案しめ置いた/浄瑠璃・ 狩」

狩」

狩」

狩」

おい-うぐいす【老い鶯】🔗⭐🔉

おい-うぐいす ―ウグヒス [4] 【老い鶯】

夏に鳴くウグイス。ろうおう。残鶯(ザンオウ)。晩鶯(バンオウ)。夏鶯。[季]夏。

おい-うち【追(い)討ち・追(い)撃ち】🔗⭐🔉

おい-うち オヒ― [0] 【追(い)討ち・追(い)撃ち】

(1)負けて逃げて行く者を追いかけて討つこと。ついげき。「―をかける」

(2)弱っている者にさらに打撃を与えること。「冷害のあと水害の―を受ける」

おい-う・つ【追ひ討つ・追ひ撃つ】🔗⭐🔉

おい-う・つ オヒ― 【追ひ討つ・追ひ撃つ】 (動タ五[四])

逃げる者を追って攻撃する。

お-いえ【御家】🔗⭐🔉

お-いえ ―イヘ [0] 【御家】

(1)貴人や大名の家の敬称。主人や主君の家などにもいう。また,他人の家の敬称。「―の一大事」

(2)上方で,良家の主婦の敬称。「―はどうぢやいな,痛所はえいかいな/滑稽本・膝栗毛 6」

(3)〔もと主婦の居間をいったことから〕

敷物・畳の敷いてある部屋。座敷。「様子聞うと―の真中どつかと坐れば/浄瑠璃・忠臣蔵」

おいえ-きょうげん【御家狂言】🔗⭐🔉

おいえ-きょうげん ―イヘキヤウ― [4] 【御家狂言】

歌舞伎や浄瑠璃で,大名・旗本の家で起こった御家騒動や仇討ちを題材とした狂言。「伽羅先代萩(メイボクセンダイハギ)」など。御家物。

おいえ-げい【御家芸】🔗⭐🔉

おいえ-げい ―イヘ― [3] 【御家芸】

(1)代々その家に伝わり,専門とする技芸。

(2)その人が最も得意とするもの。おはこ。十八番。「早食いは彼の―だ」

おいえ-さま【御家様】🔗⭐🔉

おいえ-さま ―イヘ― [0] 【御家様】

上方で,中流以上の商家の主婦の敬称。おえさま。

おいえ-そうどう【御家騒動】🔗⭐🔉

おいえ-そうどう ―イヘサウ― [4] 【御家騒動】

(1)江戸時代,大名家の家督相続争いや権臣の権力争いなどをきっかけにして起こった,藩全体の争い。伊達(ダテ)騒動・黒田騒動など。

(2)一つの家庭・組織などの中での勢力争い。

おいえ-ほお【御家頬】🔗⭐🔉

おいえ-ほお ―イヘホホ [3] 【御家頬】

面頬(メンポオ)の一。しわもひげもない,滑らかなもの。江戸時代,将軍家が着用。

おいえ-もの【御家物】🔗⭐🔉

おいえ-もの ―イヘ― [0] 【御家物】

⇒御家狂言(オイエキヨウゲン)

おいえ-りゅう【御家流】🔗⭐🔉

おいえ-りゅう ―イヘリウ 【御家流】

(1)京都粟田口の青蓮院(シヨウレンイン)門跡,尊円法親王(1298-1356)を祖とする書流。世尊寺流に上代書法を取り入れた,流麗で平明・穏和な書風。中世にも愛好されたが,特に江戸時代には御家流の名で呼ばれて朝廷・幕府・諸藩の公文書類で用いられたほか,寺子屋でも教えられて盛行した。青蓮院流。尊円流。粟田口流。粟田流。家様。

(2)香道の一流派。三条西実隆を始祖とする。

おい-おい🔗⭐🔉

おい-おい [1]

■一■ (副)

声をあげて泣くさま。また,その声を表す語。「大の男が手放しで―(と)泣く」

■二■ (感)

(1)呼びかけの語。「おい」を重ねたもの。親しい間柄や目下の人に対して使う。「―,ちょっと来てくれ」

(2)承諾の意を表す語。「―,さなり,さなりとのたまふほど/栄花(月の宴)」

おい-おい【追い追い】🔗⭐🔉

おい-おい オヒオヒ [0] 【追い追い】 (副)

(1)時がたつにつれて。段々。次第に。「―慣れてくるだろう」

(2)次々に物事が行われるさま。ひき続き。「―早馬を立て/太平記 11」

おいおい・し【老い老いし】🔗⭐🔉

おいおい・し 【老い老いし】 (形シク)

年寄りめいている。「御息所も清げにおはすれど,もの―・しく/栄花(月の宴)」

おい-おとし【追い落(と)し】🔗⭐🔉

おい-おとし オヒ― [0] 【追い落(と)し】

(1)追い落とすこと。「主流派の―を謀る」

(2)おいはぎ。「ほんの出来合の―だと見えて,喧嘩じかけの荒稼ぎさ/人情本・英対暖語」

(3)囲碁で,当たりをかけられた石をついでも,次もまた当たりとなり,結局その一群の石がとられてしまう状態。

おい-おと・す【追い落(と)す】🔗⭐🔉

おい-おと・す オヒ― [4] 【追い落(と)す】 (動サ五[四])

(1)上位の者に勝って,その地位から追いやる。「先輩を―・して今の地位を得た人」

(2)追って高い所から低い所へ落とす。「平家の大勢をくりからが谷へ―・さうどたばかりけるを/平家 7」

(3)都・城などから敗走させる。「四国はみな大夫判官に―・されぬ/平家 11」

(4)追いかけて奪い取る。「下種徳人あらば―・して/義経記 2」

[可能] おいおとせる

おい-かえ・す【追(い)返す】🔗⭐🔉

おい-かえ・す オヒカヘス [3] 【追(い)返す】 (動サ五[四])

やってきた者を,追い立てて元へ帰らせる。「借金取りを―・す」

[可能] おいかえせる

おい-かがま・る【老い屈まる】🔗⭐🔉

おい-かがま・る 【老い屈まる】 (動ラ四)

年をとって腰がまがる。「―・りて室(ムロ)の外(ト)にもまうでず/源氏(若紫)」

おい-がき【追(い)書き】🔗⭐🔉

おい-がき オヒ― [0] 【追(い)書き】

手紙で,本文の後ろにつけ加えて書くこと。また,その文。追伸(ツイシン)。追って書き。

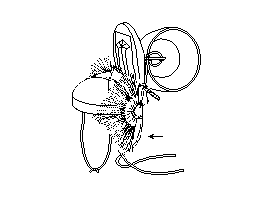

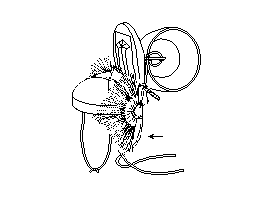

おい-かけ【老懸・ 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

おい-かけ [0] 【老懸・ 】

武官の正装用の冠の左右につける飾り。馬の尾の毛で編み,もとを束ね半月形にひらいたもの。ほおすけ。

老懸

】

武官の正装用の冠の左右につける飾り。馬の尾の毛で編み,もとを束ね半月形にひらいたもの。ほおすけ。

老懸

[図]

[図]

】

武官の正装用の冠の左右につける飾り。馬の尾の毛で編み,もとを束ね半月形にひらいたもの。ほおすけ。

老懸

】

武官の正装用の冠の左右につける飾り。馬の尾の毛で編み,もとを束ね半月形にひらいたもの。ほおすけ。

老懸

[図]

[図]

おい-か・ける【追(い)掛ける】🔗⭐🔉

おい-か・ける オヒ― [4] 【追(い)掛ける】 (動カ下一)[文]カ下二 おひか・く

(1)先を行くものに追いつこうとして進む。追跡する。おっかける。「すりを―・けて捕らえる」「流行を―・ける」

(2)(「おいかけて」の形で)一つのことに続いて次のことが起こる。「電報のあと,―・けて詳しい手紙が届く」

おい-がしら【老頭】🔗⭐🔉

おい-がしら [3] 【老頭】

(1)兜(カブト)の一種。兜の鉢の上に老人の頭のように白毛をかぶせたもの。ろうとう。

(2)「老冠(オイカンムリ)」に同じ。

おい-がしわ【追柏】🔗⭐🔉

おい-がしわ オヒガシハ [3] 【追柏】

柏紋の一。柏の葉三枚が左回りに追いかけた形。

おい-かぜ【追(い)風】🔗⭐🔉

おい-かぜ オヒ― [0] 【追(い)風】

(1)(人や船が)進む方向に,後ろから吹いてくる風。おいて。順風。

⇔向かい風

「―に乗る」

(2)衣にたきこめた香(コウ)や花の香りなどを運ぶほのかな風。「―なまめかしく吹きとほし/源氏(朝顔)」

おいかぜ-ようい【追ひ風用意】🔗⭐🔉

おいかぜ-ようい オヒ― 【追ひ風用意】

人とすれちがったあとによい香りが漂うように,香(コウ)を衣服にたきしめること。「寝殿より御堂の廊に通ふ女房の―など/徒然 44」

おい-かぶさ・る【覆い被さる】🔗⭐🔉

おい-かぶさ・る オヒ― [5] 【覆い被さる】 (動ラ五[四])

「おおいかぶさる」に同じ。「大きな樹の枝が…二人の頭に―・る様に空を遮つた/門(漱石)」

おい-かわ【追河】🔗⭐🔉

おい-かわ オヒカハ [0] 【追河】

コイ目の淡水魚。全長15センチメートルほど。背面は暗青色,腹面は銀白色。口ひげはなく,尻(シリ)びれが大きい。繁殖期の雄は追い星と体側に美しい赤・青・緑の婚姻色がでる。河川の中流や湖沼にすむ,釣りの対象魚。食用にもする。本州から九州までと中国・朝鮮半島に分布。関東ではハヤ・ヤマベ,琵琶湖では生殖期の雄をオイカワ,雌または幼魚をシラハエと呼ぶ。

追河

[図]

[図]

[図]

[図]

おい-かんむり【老冠】🔗⭐🔉

おい-かんむり [3] 【老冠】

漢字の冠の一。「老」「考」などの「 」,また「耆」「耄」などの「老」の部分。老頭(オイガシラ)。

」,また「耆」「耄」などの「老」の部分。老頭(オイガシラ)。

」,また「耆」「耄」などの「老」の部分。老頭(オイガシラ)。

」,また「耆」「耄」などの「老」の部分。老頭(オイガシラ)。

おい-き【老い木】🔗⭐🔉

おい-き [0] 【老い木】

年を経た木。老木(ロウボク)。老樹。

おい-きた🔗⭐🔉

おい-きた [1] (感)

依頼に気軽に応じるときに発する語。ほいきた。よしきた。「『これも頼む』『―』」

おい-きり【追(い)切り】🔗⭐🔉

おい-きり オヒ― [0] 【追(い)切り】

競馬で,レース数日前に行う仕上げの攻め馬。このときのタイムがレース判断の参考とされる。

おい-くち【追(い)口】🔗⭐🔉

おい-くち オヒ― [0] 【追(い)口】

樹木を切り倒すとき,受け口の反対側。受け口よりやや高めを切りこむ。

⇔受け口

おい-く・ちる【老(い)朽ちる】🔗⭐🔉

おい-く・ちる [4] 【老(い)朽ちる】 (動タ上一)[文]タ上二 おいく・つ

年をとって役に立たなくなる。衰える。「面白くなく―・ちるのかと思ふと/くれの廿八日(魯庵)」

オイゲノール eugenol

eugenol 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

オイゲノール [4]  eugenol

eugenol 丁子油などに含まれる無色または淡黄色の液体。化学式 C

丁子油などに含まれる無色または淡黄色の液体。化学式 C

H

H

O

O バニリン製造の原料,スパイス調合の香料,防腐剤,医薬品などに用いる。

バニリン製造の原料,スパイス調合の香料,防腐剤,医薬品などに用いる。

eugenol

eugenol 丁子油などに含まれる無色または淡黄色の液体。化学式 C

丁子油などに含まれる無色または淡黄色の液体。化学式 C

H

H

O

O バニリン製造の原料,スパイス調合の香料,防腐剤,医薬品などに用いる。

バニリン製造の原料,スパイス調合の香料,防腐剤,医薬品などに用いる。

おあいにくさま【お生憎様】(和英)🔗⭐🔉

おあいにくさま【お生憎様】

I'm sorry,but….

おあずけ【お預けをくう】(和英)🔗⭐🔉

おあずけ【お預けをくう】

be kept waiting.

おい【老い】(和英)🔗⭐🔉

おい【老い】

old age;the aged (老人).→英和

〜も若きも both young and old.

おい(和英)🔗⭐🔉

おい

Hello!/(I) say!/Look here!

おいうち【追討ちをかける】(和英)🔗⭐🔉

おいうち【追討ちをかける】

attack the routed enemy.

おいえげい【お家芸】(和英)🔗⭐🔉

おいえげい【お家芸】

one's speciality.

おいえそうどう【お家騒動】(和英)🔗⭐🔉

おいえそうどう【お家騒動】

a household trouble.

おいおい【追々】(和英)🔗⭐🔉

おいおい【追々】

gradually;little by little;step by step;by and by.

おいおい(和英)🔗⭐🔉

おいおい

Hey! (呼び声).〜泣く cry bitterly.

おいかける【追い掛ける】(和英)🔗⭐🔉

おいかける【追い掛ける】

run after;give chase;→英和

chase;pursue.→英和

おいかぜ【追風】(和英)🔗⭐🔉

おいかぜ【追風】

a fair[favorable]wind.⇒追風(おいて).

大辞林に「お」で始まるの検索結果 1-93。もっと読み込む