複数辞典一括検索+![]()

![]()

とり【酉】🔗⭐🔉

とり【取り】🔗⭐🔉

とり 【取り】

■一■ [2] (名)

(1)取ること。また,取る人。多く他の語と複合して用いる。「月給―」「相撲―」「借金―」

(2)寄席で,最後に出演する人。「―をつとめる」

(3)(「どり」の形で)数量を表す語の下に付いて用いる。(ア)それだけの米の量を知行として受け取る武士をいう。「五百石―」(イ)それだけの米の量をもって作る供え餅をいう。「五合―」(ウ)それだけの金額を給料としてとる人をいう。主として明治から昭和前期までの言い方。「八十円―の会社員」

■二■ (接頭)

動詞に付いて,語勢を強めるのに用いる。「―つくろう」「―決める」「―調べる」「―紛れる」

とり【鳥・鶏】🔗⭐🔉

とり [0] 【鳥・鶏】

(1)鳥類の総称。卵生・温血の脊椎動物で,羽毛におおわれ,翼をもつ。《鳥》

(2)にわとり。《鶏》「―のがらでスープをこしらえる」

(3)鳥の肉。特に,にわとりの肉。かしわ。「―のささ身」

と-り【肚裏・肚裡】🔗⭐🔉

と-り [1] 【肚裏・肚裡】

〔「肚」は胃の意〕

腹の中。心のうち。

トリ tri

tri 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

トリ [1]  tri

tri ギリシャ語で,三の意。「―ニトロトルエン」

ギリシャ語で,三の意。「―ニトロトルエン」

tri

tri ギリシャ語で,三の意。「―ニトロトルエン」

ギリシャ語で,三の意。「―ニトロトルエン」

トリアージ-タッグ triage tag

triage tag 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

トリアージ-タッグ [6]  triage tag

triage tag 災害などで同時に多発した負傷者の,負傷程度による治療優先度を示す認識票。

災害などで同時に多発した負傷者の,負傷程度による治療優先度を示す認識票。

triage tag

triage tag 災害などで同時に多発した負傷者の,負傷程度による治療優先度を示す認識票。

災害などで同時に多発した負傷者の,負傷程度による治療優先度を示す認識票。

トリアーデ (ドイツ) Triade

(ドイツ) Triade 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

トリアーデ [3]  (ドイツ) Triade

(ドイツ) Triade 〔三つで一組のもの,の意〕

ヘーゲル弁証法で,正・反・合の三つの契機を総称していう語。

〔三つで一組のもの,の意〕

ヘーゲル弁証法で,正・反・合の三つの契機を総称していう語。

(ドイツ) Triade

(ドイツ) Triade 〔三つで一組のもの,の意〕

ヘーゲル弁証法で,正・反・合の三つの契機を総称していう語。

〔三つで一組のもの,の意〕

ヘーゲル弁証法で,正・反・合の三つの契機を総称していう語。

とり-あい【取(り)合い】🔗⭐🔉

とり-あい ―アヒ [0] 【取(り)合い】 (名)スル

(1)取り合うこと。「ボールを―する」

(2)取り合わせ。配合。「何とぞいたまぬやうに,顔の―よく頼みます/浮世草子・織留 4」

とり-あ・う【取(り)合う】🔗⭐🔉

とり-あ・う ―アフ [3][0] 【取(り)合う】 (動ワ五[ハ四])

(1)互いに手と手を握る。「手を―・って喜ぶ」

(2)互いに争って取る。先を争って取る。奪いあう。「一点を―・う好試合」

(3)まともに相手になる。「いくら説明しようとしても―・わない」

(4)釣り合う。調和する。「是はこちらの道具とは―・はぬ物ぢやが/狂言・子盗人(虎寛本)」

とり-あ・う【取り敢ふ】🔗⭐🔉

とり-あ・う ―アフ 【取り敢ふ】 (動ハ下二)

(1)物などを手に取ることができる。準備できる。「蓑(ミノ)も笠も―・へで/伊勢 107」

(2)人を動員できる。駆り集めることができる。「御ともの人は―・へけるに従ひて/蜻蛉(中)」

(3)前もって用意する。多く,打ち消しの語を伴って用いる。「つれなきを恨みもはてぬしののめに―・へぬまで驚かすらむ/源氏(帚木)」

(4)心に余裕がある。ゆとりがある。「木の葉よりけにもろき御涙は,まして―・へ給はず/源氏(葵)」

→とりあえず

とりあえ-ず【取り敢えず】🔗⭐🔉

とりあえ-ず トリアヘ― [3][4] 【取り敢えず】 (副)

〔取るべきものも取らずに,の意から〕

(1)いろいろしなければならないものの中でも第一に。さしあたって。まずはじめに。「―これだけはしておかなければならない」「―お知らせ申し上げます」

(2)すぐに。直ちに。「取るものも―かけつける」

とり-あげ【取(り)上げ】🔗⭐🔉

とり-あげ [0] 【取(り)上げ】

(1)取り上げること。「一向にお―がない」

(2)「取り上げ婆」に同じ。

とりあげ-おや【取(り)上げ親】🔗⭐🔉

とりあげ-おや [4] 【取(り)上げ親】

お産のとき,子を取り上げてくれた人を親に見立てていう語。また,その人。産婆。子取り親。

とりあげ-がみ【取(り)上げ髪】🔗⭐🔉

とりあげ-がみ 【取(り)上げ髪】

無造作にたばねた髪。たばね髪。「此の祝ひ日に,髪をも結はず―は何ごとぞ/浄瑠璃・嫗山姥」

とりあげ-ばば【取(り)上げ婆】🔗⭐🔉

とりあげ-ばば [5] 【取(り)上げ婆】

出産の介助をして子を取り上げる人。昔は年を取った婦人がしたのでいう。今の助産婦。産婆。取り上げばあさん。

とりあげ-まげ【取り上げ髷】🔗⭐🔉

とりあげ-まげ 【取り上げ髷】

⇒精進髷(シヨウジンマゲ)

とり-あ・げる【取(り)上げる】🔗⭐🔉

とり-あ・げる [0][4] 【取(り)上げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 とりあ・ぐ

(1)下にある物を手に取って持ち上げる。「手もとの書類を―・げる」

(2)意見・申し出などを聞き入れる。受理する。採用する。「その案は―・げられなかった」

(3)相手が持っている物を奪い取る。「子供のおもちゃを―・げる」

(4)財産・地位などを没収する。召し上げる。「官位を―・げる」

(5)税金などを徴収する。取り立てる。「追徴金を―・げられる」

(6)出産の介助をして,子を生ませる。「玉のような男の子を―・げる」

(7)髪をたぐり上げて結ぶ。結(ユ)う。「小いねぢ髷に―・げる/縁(弥生子)」

(8)人を引き上げて用いる。「三年の中に二千石―・げたる者の拝領の地なり/浮世草子・武道伝来記 4」

(9)男子の髪上げをする。元服させる。

とり-あし【鳥足】🔗⭐🔉

とり-あし [0] 【鳥足】

鳥の足。

とりあし-しょうま【鳥足升麻】🔗⭐🔉

とりあし-しょうま [5] 【鳥足升麻】

ユキノシタ科の多年草。山野に自生。根葉は大形の二,三回三出複葉。小葉は卵形。初夏,高さ約80センチメートルの花茎の頂に円錐花序を立て,白色の小花を多数つける。升麻。ウタカグサ。

トリアス-き【―紀】🔗⭐🔉

トリアス-き [4] 【―紀】

〔Triassic period〕

⇒三畳紀(サンジヨウキ)

とり-あつかい【取(り)扱い・取扱】🔗⭐🔉

とり-あつかい ―アツカヒ [0] 【取(り)扱い・取扱】

(1)取り扱うこと。「―高」

(2)世話。接待。待遇。「丁重な―」

とりあつかい-じょ【取扱所】🔗⭐🔉

とりあつかい-じょ ―アツカヒ― [0] 【取扱所】

事物を取り扱う場所。「手荷物―」

とりあつかい-ちゅうい【取扱注意】🔗⭐🔉

とりあつかい-ちゅうい ―アツカヒ― [7] 【取扱注意】

壊れやすいものなどに表示し,運搬などの際に注意を促す語。

とり-あつか・う【取(り)扱う】🔗⭐🔉

とり-あつか・う ―アツカフ [0][5] 【取(り)扱う】 (動ワ五[ハ四])

(1)物を手で持って動かしたり,使ったりする。「掛け軸を丁寧に―・う」「劇薬を―・う」

(2)物事を処理する。「傷害事件として―・う」「預金は三番の窓口で―・っております」

(3)人を待遇する。「平等に―・う」

[可能] とりあつかえる

トリアッティ Palmiro Togliatti

Palmiro Togliatti 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

トリアッティ  Palmiro Togliatti

Palmiro Togliatti (1893-1964) イタリアの政治家。イタリア共産党を指導し,第二次大戦後第二党の地位に高めた。また,スターリン批判後は構造改革論を提唱し,国際共産主義運動に影響を与えた。トリアッチ。

(1893-1964) イタリアの政治家。イタリア共産党を指導し,第二次大戦後第二党の地位に高めた。また,スターリン批判後は構造改革論を提唱し,国際共産主義運動に影響を与えた。トリアッチ。

Palmiro Togliatti

Palmiro Togliatti (1893-1964) イタリアの政治家。イタリア共産党を指導し,第二次大戦後第二党の地位に高めた。また,スターリン批判後は構造改革論を提唱し,国際共産主義運動に影響を与えた。トリアッチ。

(1893-1964) イタリアの政治家。イタリア共産党を指導し,第二次大戦後第二党の地位に高めた。また,スターリン批判後は構造改革論を提唱し,国際共産主義運動に影響を与えた。トリアッチ。

とり-あつ・める【取(り)集める】🔗⭐🔉

とり-あつ・める [5][0] 【取(り)集める】 (動マ下一)[文]マ下二 とりあつ・む

いろいろな所から寄せ集める。「各界の意見を―・める」「資料を―・める」

トリアノン Trianon

Trianon 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

トリアノン  Trianon

Trianon パリ郊外,ベルサイユ宮殿の庭園内にある離宮。グラン-トリアノン(1687年建造)とマリー=アントワネットの宮殿となったプティ-トリアノン(1762〜64年建造)がある。

パリ郊外,ベルサイユ宮殿の庭園内にある離宮。グラン-トリアノン(1687年建造)とマリー=アントワネットの宮殿となったプティ-トリアノン(1762〜64年建造)がある。

Trianon

Trianon パリ郊外,ベルサイユ宮殿の庭園内にある離宮。グラン-トリアノン(1687年建造)とマリー=アントワネットの宮殿となったプティ-トリアノン(1762〜64年建造)がある。

パリ郊外,ベルサイユ宮殿の庭園内にある離宮。グラン-トリアノン(1687年建造)とマリー=アントワネットの宮殿となったプティ-トリアノン(1762〜64年建造)がある。

とり-あみ【鳥網】🔗⭐🔉

とり-あみ [0] 【鳥網】

木の枝などに張って鳥を捕らえる網。とあみ。となみ。

とり-あわせ【取り合(わ)せ】🔗⭐🔉

とり-あわせ ―アハセ [0] 【取り合(わ)せ】

(1)取り合わせること。配合すること。調和。「―の妙」

(2)とりなし。とりつくろい。「おいとまの出る様に―頼みます/浄瑠璃・万年草(上)」

(3)調子を合わせること。追従(ツイシヨウ)。「御尤も御尤もと―云ふ人もあれど/浮世草子・風流曲三味線」

とり-あわせ【鶏合(わ)せ】🔗⭐🔉

とり-あわせ ―アハセ [3] 【鶏合(わ)せ】

にわとりを戦わせて楽しむ遊び。にわとりあわせ。闘鶏。[季]春。

〔唐の玄宗皇帝が清明の節に鶏を戦わせた故事から。宮中では,三月三日の節句行事として行われた〕

とり-あわ・せる【取り合(わ)せる】🔗⭐🔉

とり-あわ・せる ―アハセル [5][0] 【取り合(わ)せる】 (動サ下一)[文]サ下二 とりあは・す

(1)いくつかの物を組み合わせて,調和のある物を作る。「いくつかのエピソードを―・せて一つの物語とする」「海のもの,山のものを―・せる」

(2)うまくとりつくろう。調子を合わせる。「とかく一たん気にては病気にもあたり申すべきなどと―・せ/洒落本・隣壁夜話」

(3)世話をする。面倒をみる。「下々を―・せ,其家をあまたに仕分るこそ/浮世草子・永代蔵 4」

とり-い【鳥居】🔗⭐🔉

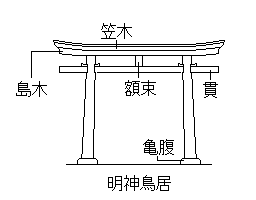

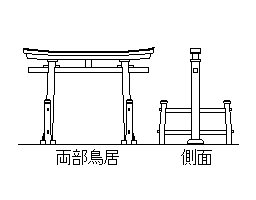

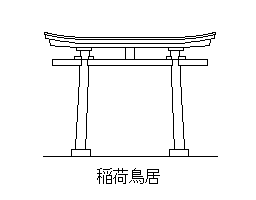

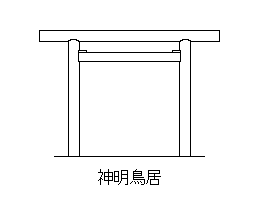

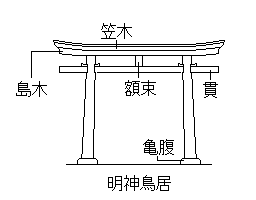

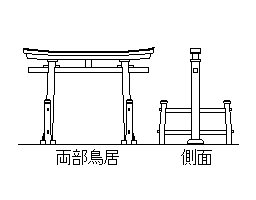

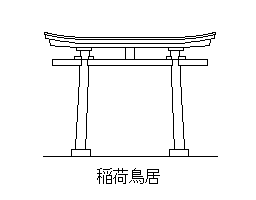

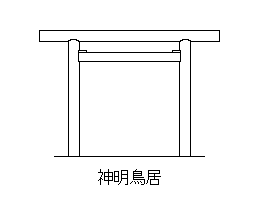

とり-い ― [0] 【鳥居】

神社の参道入り口などに立てる門。二本の柱の上部を貫(ヌキ)で固定し,その上に笠木を載せたもの。笠木の下に島木のある形式と島木のない形式とに大別される。華表。

鳥居=1

[0] 【鳥居】

神社の参道入り口などに立てる門。二本の柱の上部を貫(ヌキ)で固定し,その上に笠木を載せたもの。笠木の下に島木のある形式と島木のない形式とに大別される。華表。

鳥居=1

[図]

鳥居=2

[図]

鳥居=2

[図]

鳥居=3

[図]

鳥居=3

[図]

鳥居=4

[図]

鳥居=4

[図]

鳥居=5

[図]

鳥居=5

[図]

[図]

[0] 【鳥居】

神社の参道入り口などに立てる門。二本の柱の上部を貫(ヌキ)で固定し,その上に笠木を載せたもの。笠木の下に島木のある形式と島木のない形式とに大別される。華表。

鳥居=1

[0] 【鳥居】

神社の参道入り口などに立てる門。二本の柱の上部を貫(ヌキ)で固定し,その上に笠木を載せたもの。笠木の下に島木のある形式と島木のない形式とに大別される。華表。

鳥居=1

[図]

鳥居=2

[図]

鳥居=2

[図]

鳥居=3

[図]

鳥居=3

[図]

鳥居=4

[図]

鳥居=4

[図]

鳥居=5

[図]

鳥居=5

[図]

[図]

とりい-かず【鳥居数】🔗⭐🔉

とりい-かず ― ― [4] 【鳥居数】

〔狐が稲荷大明神になるために何度も鳥居を飛び越えるという俗信から〕

経験の数。場数(バカズ)。年功。「当今関東の本多佐渡と,―争ふ古狐/桐一葉(逍遥)」

→鳥居を越す

― [4] 【鳥居数】

〔狐が稲荷大明神になるために何度も鳥居を飛び越えるという俗信から〕

経験の数。場数(バカズ)。年功。「当今関東の本多佐渡と,―争ふ古狐/桐一葉(逍遥)」

→鳥居を越す

― [4] 【鳥居数】

〔狐が稲荷大明神になるために何度も鳥居を飛び越えるという俗信から〕

経験の数。場数(バカズ)。年功。「当今関東の本多佐渡と,―争ふ古狐/桐一葉(逍遥)」

→鳥居を越す

― [4] 【鳥居数】

〔狐が稲荷大明神になるために何度も鳥居を飛び越えるという俗信から〕

経験の数。場数(バカズ)。年功。「当今関東の本多佐渡と,―争ふ古狐/桐一葉(逍遥)」

→鳥居を越す

とりい-しょうじ【鳥居障子】🔗⭐🔉

とりい-しょうじ ― シヤウ― 【鳥居障子】

清涼殿の,台盤所から鬼の間まで立て渡した障子。柱の組み方が鳥居の形に似ているのでいう。

シヤウ― 【鳥居障子】

清涼殿の,台盤所から鬼の間まで立て渡した障子。柱の組み方が鳥居の形に似ているのでいう。

シヤウ― 【鳥居障子】

清涼殿の,台盤所から鬼の間まで立て渡した障子。柱の組み方が鳥居の形に似ているのでいう。

シヤウ― 【鳥居障子】

清涼殿の,台盤所から鬼の間まで立て渡した障子。柱の組み方が鳥居の形に似ているのでいう。

とりい-ぞり【鳥居反り】🔗⭐🔉

とりい-ぞり ― ― [0] 【鳥居反り】

刀の反りの中心が,刀身の中程にあるもの。京反り。笠木反り。

― [0] 【鳥居反り】

刀の反りの中心が,刀身の中程にあるもの。京反り。笠木反り。

― [0] 【鳥居反り】

刀の反りの中心が,刀身の中程にあるもの。京反り。笠木反り。

― [0] 【鳥居反り】

刀の反りの中心が,刀身の中程にあるもの。京反り。笠木反り。

とりい-だち【鳥居立ち】🔗⭐🔉

とりい-だち ― ― 【鳥居立ち】

両足を広げて立ちはだかること。「宮居の前に―,遁さぬやらぬと家来共/浄瑠璃・神霊矢口渡」

― 【鳥居立ち】

両足を広げて立ちはだかること。「宮居の前に―,遁さぬやらぬと家来共/浄瑠璃・神霊矢口渡」

― 【鳥居立ち】

両足を広げて立ちはだかること。「宮居の前に―,遁さぬやらぬと家来共/浄瑠璃・神霊矢口渡」

― 【鳥居立ち】

両足を広げて立ちはだかること。「宮居の前に―,遁さぬやらぬと家来共/浄瑠璃・神霊矢口渡」

とりい-だて【鳥居建て】🔗⭐🔉

とりい-だて ― ― [0] 【鳥居建て】

二本の柱の上に,横に材を載せた構造の総称。かまどの焚き口の石の組み方など。

― [0] 【鳥居建て】

二本の柱の上に,横に材を載せた構造の総称。かまどの焚き口の石の組み方など。

― [0] 【鳥居建て】

二本の柱の上に,横に材を載せた構造の総称。かまどの焚き口の石の組み方など。

― [0] 【鳥居建て】

二本の柱の上に,横に材を載せた構造の総称。かまどの焚き口の石の組み方など。

とりい-つむじ【鳥居旋毛】🔗⭐🔉

とりい-つむじ ― ― [4] 【鳥居旋毛】

二つ並んであるつむじ。担(ニナ)い旋毛。

― [4] 【鳥居旋毛】

二つ並んであるつむじ。担(ニナ)い旋毛。

― [4] 【鳥居旋毛】

二つ並んであるつむじ。担(ニナ)い旋毛。

― [4] 【鳥居旋毛】

二つ並んであるつむじ。担(ニナ)い旋毛。

とりい-まえ-まち【鳥居前町】🔗⭐🔉

とりい-まえ-まち ― マヘ― [4] 【鳥居前町】

神社の鳥居の前に発達した町。伊勢神宮の社前の伊勢市など。

マヘ― [4] 【鳥居前町】

神社の鳥居の前に発達した町。伊勢神宮の社前の伊勢市など。

マヘ― [4] 【鳥居前町】

神社の鳥居の前に発達した町。伊勢神宮の社前の伊勢市など。

マヘ― [4] 【鳥居前町】

神社の鳥居の前に発達した町。伊勢神宮の社前の伊勢市など。

とりい-わく【鳥居枠】🔗⭐🔉

とりい-わく ― ― [2][3] 【鳥居枠】

(1)頭部を切り去った角錐形の木枠。中に石を詰めて護岸用材とする。

(2)両脚の頭部に一本の梁(ハリ)を渡した支柱。坑道などの支えに用いる。

― [2][3] 【鳥居枠】

(1)頭部を切り去った角錐形の木枠。中に石を詰めて護岸用材とする。

(2)両脚の頭部に一本の梁(ハリ)を渡した支柱。坑道などの支えに用いる。

― [2][3] 【鳥居枠】

(1)頭部を切り去った角錐形の木枠。中に石を詰めて護岸用材とする。

(2)両脚の頭部に一本の梁(ハリ)を渡した支柱。坑道などの支えに用いる。

― [2][3] 【鳥居枠】

(1)頭部を切り去った角錐形の木枠。中に石を詰めて護岸用材とする。

(2)両脚の頭部に一本の梁(ハリ)を渡した支柱。坑道などの支えに用いる。

とり-い【鳥居】🔗⭐🔉

とり-い トリ 【鳥居】

姓氏の一。

【鳥居】

姓氏の一。

【鳥居】

姓氏の一。

【鳥居】

姓氏の一。

とりい-きよなが【鳥居清長】🔗⭐🔉

とりい-きよなが トリ ― 【鳥居清長】

(1752-1815) 江戸後期の浮世絵師。姓は関口。鳥居清満に入門。「出語り図」といわれる技法で役者絵を描き,流麗な線描による独特な美人画で一世を風靡。代表作「風俗東之錦(フウゾクアズマノニシキ)」など。

― 【鳥居清長】

(1752-1815) 江戸後期の浮世絵師。姓は関口。鳥居清満に入門。「出語り図」といわれる技法で役者絵を描き,流麗な線描による独特な美人画で一世を風靡。代表作「風俗東之錦(フウゾクアズマノニシキ)」など。

― 【鳥居清長】

(1752-1815) 江戸後期の浮世絵師。姓は関口。鳥居清満に入門。「出語り図」といわれる技法で役者絵を描き,流麗な線描による独特な美人画で一世を風靡。代表作「風俗東之錦(フウゾクアズマノニシキ)」など。

― 【鳥居清長】

(1752-1815) 江戸後期の浮世絵師。姓は関口。鳥居清満に入門。「出語り図」といわれる技法で役者絵を描き,流麗な線描による独特な美人画で一世を風靡。代表作「風俗東之錦(フウゾクアズマノニシキ)」など。

とりい-きよのぶ【鳥居清信】🔗⭐🔉

とりい-きよのぶ トリ ― 【鳥居清信】

(1664-1729) 江戸中期の浮世絵師。大坂の人。のち江戸に移る。俗称,庄兵衛。父鳥居清元と歌舞伎の看板絵を描きながら菱川師宣(ヒシカワモロノブ)に学び,元禄歌舞伎の荒事の味を表現する筆法「ひょうたん足」「みみず描き」を生み出し鳥居派浮世絵の基礎を築いた。

― 【鳥居清信】

(1664-1729) 江戸中期の浮世絵師。大坂の人。のち江戸に移る。俗称,庄兵衛。父鳥居清元と歌舞伎の看板絵を描きながら菱川師宣(ヒシカワモロノブ)に学び,元禄歌舞伎の荒事の味を表現する筆法「ひょうたん足」「みみず描き」を生み出し鳥居派浮世絵の基礎を築いた。

― 【鳥居清信】

(1664-1729) 江戸中期の浮世絵師。大坂の人。のち江戸に移る。俗称,庄兵衛。父鳥居清元と歌舞伎の看板絵を描きながら菱川師宣(ヒシカワモロノブ)に学び,元禄歌舞伎の荒事の味を表現する筆法「ひょうたん足」「みみず描き」を生み出し鳥居派浮世絵の基礎を築いた。

― 【鳥居清信】

(1664-1729) 江戸中期の浮世絵師。大坂の人。のち江戸に移る。俗称,庄兵衛。父鳥居清元と歌舞伎の看板絵を描きながら菱川師宣(ヒシカワモロノブ)に学び,元禄歌舞伎の荒事の味を表現する筆法「ひょうたん足」「みみず描き」を生み出し鳥居派浮世絵の基礎を築いた。

とりい-きよます【鳥居清倍】🔗⭐🔉

とりい-きよます トリ ― 【鳥居清倍】

江戸中期の浮世絵師。清信の長男(一説に弟とも)。清信の画風よりも柔らかく,躍動感のある丹絵(タンエ)・漆絵による大判絵にすぐれた。生没年未詳。

― 【鳥居清倍】

江戸中期の浮世絵師。清信の長男(一説に弟とも)。清信の画風よりも柔らかく,躍動感のある丹絵(タンエ)・漆絵による大判絵にすぐれた。生没年未詳。

― 【鳥居清倍】

江戸中期の浮世絵師。清信の長男(一説に弟とも)。清信の画風よりも柔らかく,躍動感のある丹絵(タンエ)・漆絵による大判絵にすぐれた。生没年未詳。

― 【鳥居清倍】

江戸中期の浮世絵師。清信の長男(一説に弟とも)。清信の画風よりも柔らかく,躍動感のある丹絵(タンエ)・漆絵による大判絵にすぐれた。生没年未詳。

とりい-きよみつ【鳥居清満】🔗⭐🔉

とりい-きよみつ トリ ― 【鳥居清満】

(1735-1785) 江戸中期の浮世絵師。清倍(キヨマス)の次男。鳥居家三代目。役者看板絵のほか,紅摺り絵の美人画・役者絵,黄表紙の挿絵などを描いた。

― 【鳥居清満】

(1735-1785) 江戸中期の浮世絵師。清倍(キヨマス)の次男。鳥居家三代目。役者看板絵のほか,紅摺り絵の美人画・役者絵,黄表紙の挿絵などを描いた。

― 【鳥居清満】

(1735-1785) 江戸中期の浮世絵師。清倍(キヨマス)の次男。鳥居家三代目。役者看板絵のほか,紅摺り絵の美人画・役者絵,黄表紙の挿絵などを描いた。

― 【鳥居清満】

(1735-1785) 江戸中期の浮世絵師。清倍(キヨマス)の次男。鳥居家三代目。役者看板絵のほか,紅摺り絵の美人画・役者絵,黄表紙の挿絵などを描いた。

とりい-すねえもん【鳥居強右衛門】🔗⭐🔉

とりい-すねえもん トリ スネ

スネ モン 【鳥居強右衛門】

(?-1575) 安土桃山時代の武士。本名,勝商(カツアキ)。長篠城主奥平貞昌の臣。武田勝頼の長篠城包囲の際,徳川家康への救援の密使をつとめて成功したが捕らえられ,城兵に降伏を促すよう伝達を求められたが,かえって援軍の来ることを大声で叫び磔刑に処せられた。

モン 【鳥居強右衛門】

(?-1575) 安土桃山時代の武士。本名,勝商(カツアキ)。長篠城主奥平貞昌の臣。武田勝頼の長篠城包囲の際,徳川家康への救援の密使をつとめて成功したが捕らえられ,城兵に降伏を促すよう伝達を求められたが,かえって援軍の来ることを大声で叫び磔刑に処せられた。

スネ

スネ モン 【鳥居強右衛門】

(?-1575) 安土桃山時代の武士。本名,勝商(カツアキ)。長篠城主奥平貞昌の臣。武田勝頼の長篠城包囲の際,徳川家康への救援の密使をつとめて成功したが捕らえられ,城兵に降伏を促すよう伝達を求められたが,かえって援軍の来ることを大声で叫び磔刑に処せられた。

モン 【鳥居強右衛門】

(?-1575) 安土桃山時代の武士。本名,勝商(カツアキ)。長篠城主奥平貞昌の臣。武田勝頼の長篠城包囲の際,徳川家康への救援の密使をつとめて成功したが捕らえられ,城兵に降伏を促すよう伝達を求められたが,かえって援軍の来ることを大声で叫び磔刑に処せられた。

とりい-そせん【鳥居素川】🔗⭐🔉

とりい-そせん トリ ― 【鳥居素川】

(1867-1928) ジャーナリスト。熊本県生まれ。名は赫雄(テルオ)。大阪朝日新聞社に入り,編集局長となったが,1918年(大正7)「朝憲紊乱(ビンラン)」記事によって退社。その後大正日々新聞に論陣を張った。

― 【鳥居素川】

(1867-1928) ジャーナリスト。熊本県生まれ。名は赫雄(テルオ)。大阪朝日新聞社に入り,編集局長となったが,1918年(大正7)「朝憲紊乱(ビンラン)」記事によって退社。その後大正日々新聞に論陣を張った。

― 【鳥居素川】

(1867-1928) ジャーナリスト。熊本県生まれ。名は赫雄(テルオ)。大阪朝日新聞社に入り,編集局長となったが,1918年(大正7)「朝憲紊乱(ビンラン)」記事によって退社。その後大正日々新聞に論陣を張った。

― 【鳥居素川】

(1867-1928) ジャーナリスト。熊本県生まれ。名は赫雄(テルオ)。大阪朝日新聞社に入り,編集局長となったが,1918年(大正7)「朝憲紊乱(ビンラン)」記事によって退社。その後大正日々新聞に論陣を張った。

とりい-は【鳥居派】🔗⭐🔉

とりい-は トリ ― 【鳥居派】

鳥居清信を初代とする浮世絵の流派。役者絵・絵看板・絵本番付など歌舞伎関係の絵を世襲の業とし,四代目清長は美人画にも長じたが,以後は主に絵看板を専業として今日に至る。

― 【鳥居派】

鳥居清信を初代とする浮世絵の流派。役者絵・絵看板・絵本番付など歌舞伎関係の絵を世襲の業とし,四代目清長は美人画にも長じたが,以後は主に絵看板を専業として今日に至る。

― 【鳥居派】

鳥居清信を初代とする浮世絵の流派。役者絵・絵看板・絵本番付など歌舞伎関係の絵を世襲の業とし,四代目清長は美人画にも長じたが,以後は主に絵看板を専業として今日に至る。

― 【鳥居派】

鳥居清信を初代とする浮世絵の流派。役者絵・絵看板・絵本番付など歌舞伎関係の絵を世襲の業とし,四代目清長は美人画にも長じたが,以後は主に絵看板を専業として今日に至る。

とりい-もとただ【鳥居元忠】🔗⭐🔉

とりい-もとただ トリ ― 【鳥居元忠】

(1539-1600) 安土桃山時代の武将。徳川家康の家臣。姉川・三方ヶ原・長篠の戦いで功をあげ,下総(シモウサ)国矢作(ヤハギ)四万石を領した。関ヶ原の戦いで伏見城の守将となり,落城して戦死。

― 【鳥居元忠】

(1539-1600) 安土桃山時代の武将。徳川家康の家臣。姉川・三方ヶ原・長篠の戦いで功をあげ,下総(シモウサ)国矢作(ヤハギ)四万石を領した。関ヶ原の戦いで伏見城の守将となり,落城して戦死。

― 【鳥居元忠】

(1539-1600) 安土桃山時代の武将。徳川家康の家臣。姉川・三方ヶ原・長篠の戦いで功をあげ,下総(シモウサ)国矢作(ヤハギ)四万石を領した。関ヶ原の戦いで伏見城の守将となり,落城して戦死。

― 【鳥居元忠】

(1539-1600) 安土桃山時代の武将。徳川家康の家臣。姉川・三方ヶ原・長篠の戦いで功をあげ,下総(シモウサ)国矢作(ヤハギ)四万石を領した。関ヶ原の戦いで伏見城の守将となり,落城して戦死。

とりい-ようぞう【鳥居耀蔵】🔗⭐🔉

とりい-ようぞう トリ エウザウ 【鳥居耀蔵】

(1815-1874) 江戸後期の幕臣。蛮社の獄で洋学者を弾圧。町奉行となり厳しい取り締まりを行い耀甲斐(=妖怪)と恐れられた。天保の改革に活躍したが,水野忠邦と対立,丸亀藩預けとなった。

エウザウ 【鳥居耀蔵】

(1815-1874) 江戸後期の幕臣。蛮社の獄で洋学者を弾圧。町奉行となり厳しい取り締まりを行い耀甲斐(=妖怪)と恐れられた。天保の改革に活躍したが,水野忠邦と対立,丸亀藩預けとなった。

エウザウ 【鳥居耀蔵】

(1815-1874) 江戸後期の幕臣。蛮社の獄で洋学者を弾圧。町奉行となり厳しい取り締まりを行い耀甲斐(=妖怪)と恐れられた。天保の改革に活躍したが,水野忠邦と対立,丸亀藩預けとなった。

エウザウ 【鳥居耀蔵】

(1815-1874) 江戸後期の幕臣。蛮社の獄で洋学者を弾圧。町奉行となり厳しい取り締まりを行い耀甲斐(=妖怪)と恐れられた。天保の改革に活躍したが,水野忠邦と対立,丸亀藩預けとなった。

とりい-りゅうぞう【鳥居竜蔵】🔗⭐🔉

とりい-りゅうぞう トリ リユウザウ 【鳥居竜蔵】

(1870-1953) 考古学者・人類学者。徳島県生まれ。中国大陸・朝鮮など東アジア諸地域の調査研究を行い,考古学・民族学・人類学に多くの業績をあげた。著「有史以前の日本」「或る老学徒の手記」ほか。

リユウザウ 【鳥居竜蔵】

(1870-1953) 考古学者・人類学者。徳島県生まれ。中国大陸・朝鮮など東アジア諸地域の調査研究を行い,考古学・民族学・人類学に多くの業績をあげた。著「有史以前の日本」「或る老学徒の手記」ほか。

リユウザウ 【鳥居竜蔵】

(1870-1953) 考古学者・人類学者。徳島県生まれ。中国大陸・朝鮮など東アジア諸地域の調査研究を行い,考古学・民族学・人類学に多くの業績をあげた。著「有史以前の日本」「或る老学徒の手記」ほか。

リユウザウ 【鳥居竜蔵】

(1870-1953) 考古学者・人類学者。徳島県生まれ。中国大陸・朝鮮など東アジア諸地域の調査研究を行い,考古学・民族学・人類学に多くの業績をあげた。著「有史以前の日本」「或る老学徒の手記」ほか。

とり-い・ず【取り出づ】🔗⭐🔉

とり-い・ず ―イヅ 【取り出づ】 (動ダ下二)

取り出す。「小さき箱を―・でて/今昔 4」

とり-いそぎ【取り急ぎ】🔗⭐🔉

とり-いそぎ [0] 【取り急ぎ】

〔動詞「取り急ぐ」の連用形〕

とりあえず急いで。多く,手紙文に用いる。「―右お知らせまで」

とり-いそ・ぐ【取(り)急ぐ】🔗⭐🔉

とり-いそ・ぐ [0][4] 【取(り)急ぐ】 (動ガ五[四])

〔「とり」は接頭語〕

急ぐ。「火の手のまだ収まらないうちに,―・いで纏(マトイ)を撤した/彼岸過迄(漱石)」「職人はそれぞれの細工を―・げども/浮世草子・永代蔵 5」

とり-いだ・す【取り出だす】🔗⭐🔉

とり-いだ・す 【取り出だす】 (動サ四)

取り出す。

とりい-とうげ【鳥居峠】🔗⭐🔉

とりい-とうげ トリ タウゲ 【鳥居峠】

(1)長野県西部,木曾谷と松本盆地の間にある峠。海抜1197メートル。峠を境に木曾川が太平洋側に,奈良井川が日本海側に流れる。旧中山道の難所として知られる。

(2)群馬県の西部,長野県との県境にある峠。海抜1362メートル。吾妻川流域と上田地方を結ぶ古くからの交通路。

タウゲ 【鳥居峠】

(1)長野県西部,木曾谷と松本盆地の間にある峠。海抜1197メートル。峠を境に木曾川が太平洋側に,奈良井川が日本海側に流れる。旧中山道の難所として知られる。

(2)群馬県の西部,長野県との県境にある峠。海抜1362メートル。吾妻川流域と上田地方を結ぶ古くからの交通路。

タウゲ 【鳥居峠】

(1)長野県西部,木曾谷と松本盆地の間にある峠。海抜1197メートル。峠を境に木曾川が太平洋側に,奈良井川が日本海側に流れる。旧中山道の難所として知られる。

(2)群馬県の西部,長野県との県境にある峠。海抜1362メートル。吾妻川流域と上田地方を結ぶ古くからの交通路。

タウゲ 【鳥居峠】

(1)長野県西部,木曾谷と松本盆地の間にある峠。海抜1197メートル。峠を境に木曾川が太平洋側に,奈良井川が日本海側に流れる。旧中山道の難所として知られる。

(2)群馬県の西部,長野県との県境にある峠。海抜1362メートル。吾妻川流域と上田地方を結ぶ古くからの交通路。

トリートメント treatment

treatment 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

トリートメント [2]  treatment

treatment (名)スル

手入れ。治療。特に,髪の手入れ。ヘア-トリートメント。

(名)スル

手入れ。治療。特に,髪の手入れ。ヘア-トリートメント。

treatment

treatment (名)スル

手入れ。治療。特に,髪の手入れ。ヘア-トリートメント。

(名)スル

手入れ。治療。特に,髪の手入れ。ヘア-トリートメント。

とり-い・る【取(り)入る】🔗⭐🔉

とり-い・る [0][3] 【取(り)入る】

■一■ (動ラ五[四])

目上の人などの機嫌を取って,気に入られようとする。「上役に―・る」

■二■ (動ラ下二)

⇒とりいれる

とり-いれ【取(り)入れ】🔗⭐🔉

とり-いれ [0] 【取(り)入れ】

(1)中に取り入れること。取り込み。

(2)農作物を取り入れること。特に,稲の収穫。[季]秋。「―の時期」

とりいれ-ぐち【取(り)入れ口】🔗⭐🔉

とりいれ-ぐち [4] 【取(り)入れ口】

発電・上水道・灌漑(カンガイ)用水などに使用する水を,川・貯水池・湖などから取り入れる所。取水口(シユスイコウ)。

とり-い・れる【取(り)入れる】🔗⭐🔉

とり-い・れる [4][0] 【取(り)入れる】 (動ラ下一)[文]ラ下二 とりい・る

(1)取って中に入れる。取り込む。「洗濯物を―・れる」

(2)実った農作物を収穫する。「稲を―・れる」

(3)採用して役に立たせる。受け入れる。採用する。「新技術を―・れる」

(4)物の怪(ケ)が人の心を取り込む。「御物の怪の度々―・れたてまつりしをおぼして/源氏(葵)」

とり-うち【鳥打ち】🔗⭐🔉

とり-うち [0] 【鳥打ち】

(1)鳥を猟銃でうつこと。「―に出かける」

(2)「鳥打ち帽子」の略。

(3)弓の部分の名。末筈(ウラハズ)から37,8センチメートルぐらい下の所。大きく反(ソ)りのついた部分で,射落とした鳥などをここで打つからという。

→弓

とりうち-ぼうし【鳥打ち帽子】🔗⭐🔉

とりうち-ぼうし [5] 【鳥打ち帽子】

〔狩猟などに用いたことから〕

短い庇(ヒサシ)のついた平たい帽子。ハンチング。鳥打ち帽。

鳥打ち帽子

[図]

[図]

[図]

[図]

トリウム thorium

thorium 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

トリウム [2]  thorium

thorium アクチノイドの一。元素記号 Th 原子番号九〇。原子量二三二・〇。天然に存在するのはほとんどすべて質量数二三二のもので,他にも短寿命の核種がある。すべて放射性。銀白色の固体金属。中性子照射によって核燃料ウラン二三三に変化する。

アクチノイドの一。元素記号 Th 原子番号九〇。原子量二三二・〇。天然に存在するのはほとんどすべて質量数二三二のもので,他にも短寿命の核種がある。すべて放射性。銀白色の固体金属。中性子照射によって核燃料ウラン二三三に変化する。

thorium

thorium アクチノイドの一。元素記号 Th 原子番号九〇。原子量二三二・〇。天然に存在するのはほとんどすべて質量数二三二のもので,他にも短寿命の核種がある。すべて放射性。銀白色の固体金属。中性子照射によって核燃料ウラン二三三に変化する。

アクチノイドの一。元素記号 Th 原子番号九〇。原子量二三二・〇。天然に存在するのはほとんどすべて質量数二三二のもので,他にも短寿命の核種がある。すべて放射性。銀白色の固体金属。中性子照射によって核燃料ウラン二三三に変化する。

トリウム-けいれつ【―系列】🔗⭐🔉

トリウム-けいれつ [5] 【―系列】

自然放射性核種の崩壊系列の一。トリウムの同位体トリウム二三二が α 崩壊六回,β 崩壊四回を経て鉛の同位体鉛二〇八になる系列。系列中の核種の質量数はすべて四の倍数なので,4 系列ともいう。

系列ともいう。

系列ともいう。

系列ともいう。

とり-うら【鳥占】🔗⭐🔉

とり-うら [0] 【鳥占】

年占(トシウラ)の一。年頭に山に入り,捕らえた鳥の腹中の穀物の有無で吉凶を占う。

とり-うら【鶏占】🔗⭐🔉

とり-うら [0] 【鶏占】

鶏を蹴(ケ)合わせ,その勝負によって吉凶を占うこと。

とり-うり【取(り)売り】🔗⭐🔉

とり-うり 【取(り)売り】

古道具屋。「上方の―が此の脇差を売りに来て/浄瑠璃・長町女腹切(上)」

とり-え【取(り)柄・取(り)得】🔗⭐🔉

とり-え [3] 【取(り)柄・取(り)得】

(1)とりたててよいところ。特に役立つところ。長所。「何の―もない」「人間どこかに―があるものだ」

(2)きっかけ。動機。[日葡]

とり【酉(年)】(和英)🔗⭐🔉

とり【酉(年)】

(the year of) the Cock.

とりあい【取合いをする】(和英)🔗⭐🔉

とりあい【取合いをする】

scramble.→英和

とりあみ【鳥網】(和英)🔗⭐🔉

とりあみ【鳥網】

a fowler's net.

とりい【鳥居】(和英)🔗⭐🔉

とりい【鳥居】

a torii;a sacred arch.

とりいそぎ【取急ぎ申し上げます】(和英)🔗⭐🔉

とりいそぎ【取急ぎ申し上げます】

I hasten to inform you.

とりいる【取り入る】(和英)🔗⭐🔉

とりいる【取り入る】

try to win a person's favor;curry favor.

とりいれ【取入れ時】(和英)🔗⭐🔉

とりいれ【取入れ時】

harvest time.取入れ高 a crop[yield].→英和

とりうち【鳥打ち】(和英)🔗⭐🔉

とりうち【鳥打ち】

fowling[shooting].鳥打帽 a hunting cap.

とりえ【取柄】(和英)🔗⭐🔉

大辞林に「とり」で始まるの検索結果 1-90。もっと読み込む