複数辞典一括検索+![]()

![]()

あかし【灯・明かし】🔗⭐🔉

あかし [0] 【灯・明かし】

あかり。ともしび。特に,神仏にささげる灯明。「み―」

とう【灯】🔗⭐🔉

とう 【灯】

■一■ [1] (名)

ともしび。あかり。

■二■ (接尾)

助数詞。電灯の数を数えるのに用いる。「一室二―」

とう=滅(メツ)せんとして光を増す🔗⭐🔉

――滅(メツ)せんとして光を増す

〔法滅尽経〕

ともしびが消える直前,ぱっと明るく輝くこと。ものが滅びる直前に一時的に盛んになることのたとえ。

とう-えい【灯影】🔗⭐🔉

とう-えい [0] 【灯影】

灯火の光。ほかげ。

とう-か【灯下】🔗⭐🔉

とう-か [1] 【灯下】

あかりの下。あかりのそば。

とう-か【灯火】🔗⭐🔉

とう-か ―クワ [1] 【灯火】

ともしび。あかり。

とうか=親し🔗⭐🔉

――親し

「灯火親しむべし」に同じ。[季]秋。

とうか=親しむべし🔗⭐🔉

――親しむべし

〔韓愈「符読書城南詩」〕

秋は涼しく夜長なので,灯火の下で書物を読むに適している。

とうか-かんせい【灯火管制】🔗⭐🔉

とうか-かんせい ―クワクワン― [4] 【灯火管制】

夜間の空襲に備えて,灯火を消したりおおい隠したりすること。

とう-か【灯花】🔗⭐🔉

とう-か ―クワ [1] 【灯花】

「丁字頭(チヨウジガシラ)」に同じ。

とう-か【灯架】🔗⭐🔉

とう-か [1] 【灯架】

灯火の油をいれる皿を載せる台。灯台。

とう-が【灯蛾】🔗⭐🔉

とう-が [1] 【灯蛾】

「火取り虫」に同じ。[季]夏。

とう-がい【灯蓋】🔗⭐🔉

とう-がい [0] 【灯蓋】

(1)灯火の油皿をのせる台。くもで。灯架。

(2)灯火の油を入れる皿。油皿。灯盞(トウサン)。

とう-かん【灯竿】🔗⭐🔉

とう-かん [0] 【灯竿】

航路標識の一。夜間の航路目標として頂部に灯を掲げた柱。桟橋や防波堤の端に設置する。

とう-けい【灯檠】🔗⭐🔉

とう-けい [0] 【灯檠】

灯火の油皿を載せる台。灯架。灯台。

とう-こう【灯光】🔗⭐🔉

とう-こう ―クワウ [0] 【灯光】

ともしびの光。あかり。

とう-しつ【灯質】🔗⭐🔉

とう-しつ [0] 【灯質】

灯台の灯光の発射状態。各灯台ごとに定められている。

とう-しみ【灯心】🔗⭐🔉

とう-しみ 【灯心】

〔「とうじみ」とも〕

「とうしん(灯心)」に同じ。「油・―までもてのぼらせ給ふ/栄花(駒競べの行幸)」

とうしみ-とんぼ【灯心蜻蛉】🔗⭐🔉

とうしみ-とんぼ [5] 【灯心蜻蛉】

イトトンボの異名。

とう-しょく【灯燭】🔗⭐🔉

とう-しょく [0] 【灯燭】

ともしび。灯火。とうそく。

とう-しん【灯心・灯芯】🔗⭐🔉

とう-しん [0] 【灯心・灯芯】

ランプ・行灯(アンドン)などの芯。灯油を吸い込ませて,火をともすためのもの。綿糸などを用いる。古くは藺(イ)の白い芯を用いた。とうしみ。とうすみ。

とうしん-おさえ【灯心抑え】🔗⭐🔉

とうしん-おさえ ―オサヘ [5] 【灯心抑え】

油皿の中に置いて,灯心をおさえたり,かきたてたりするのに用いる金属製または陶製の具。かきたてぼう。

とうしん-ぐさ【灯心草】🔗⭐🔉

とうしん-ぐさ [3] 【灯心草】

藺(イ)の異名。[季]夏。

とうしん-とんぼ【灯心蜻蛉】🔗⭐🔉

とうしん-とんぼ [5] 【灯心蜻蛉】

イトトンボの異名。[季]夏。

とう-すみ【灯心】🔗⭐🔉

とう-すみ [0] 【灯心】

「とうしみ」の転。「とうしん」に同じ。

とうすみ-とんぼ【灯心蜻蛉】🔗⭐🔉

とうすみ-とんぼ [5] 【灯心蜻蛉】

イトトンボの異名。[季]夏。

とう-せん【灯船】🔗⭐🔉

とう-せん [0] 【灯船】

船上高く灯火を掲げ,灯台の役目を果たす船。灯台の設置が困難な浅州などに定置する。灯台船。灯明船。浮き灯台。

とう-ぜん【灯前】🔗⭐🔉

とう-ぜん [0] 【灯前】

ともしびの前。ともしびのそば。灯下。

とう-だい【灯台】🔗⭐🔉

とう-だい [0] 【灯台】

(1)航路標識の一。船舶に陸上の特定の位置を示すために設置する塔状の構造物。夜間には灯火を放ち,また,霧笛を鳴らすなどして船舶の安全を守る。

(2)昔の室内照明器具。上に油皿をのせて灯心を立て火をともす台。灯明台。

灯台(2)

[図]

[図]

[図]

[図]

とうだい=下(モト)暗し🔗⭐🔉

――下(モト)暗し

灯台{(2)}の真下が暗いように,身近なことがかえって気づきにくいことのたとえ。

とうだい-き【灯台鬼】🔗⭐🔉

とうだい-き [3] 【灯台鬼】

額に灯火を支える道具を打ちつけられ,生きたまま灯台とされた人。「源平盛衰記」巻一〇に,遣唐使軽(カル)の大臣が灯台鬼とされ,息子弼(スケ)の宰相が渡唐して対面したが,父と気づかず,物言わぬ薬を飲まされた父が,指端を食い切り血でもって書いた一文で我が父とわかったという説話が載る。燭鬼。

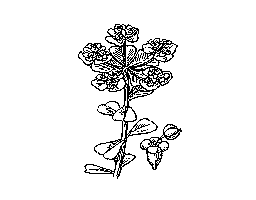

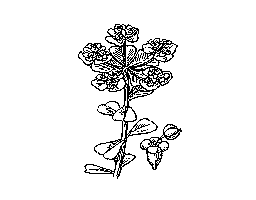

とうだい-ぐさ【灯台草】🔗⭐🔉

とうだい-ぐさ [3] 【灯台草】

トウダイグサ科の二年草。日当たりのよい道端などに生える。茎は直立し,高さ約25センチメートル。切ると白汁が出る。葉はへら状で互生し,茎頂の葉は輪生する。春,茎頂に緑黄色の杯(サカズキ)状の花序をつける。有毒植物。和名は花序の形を昔の灯台に見立てたもの。鈴振り花。

灯台草

[図]

[図]

[図]

[図]

とうだい-ぐさ-か【灯台草科】🔗⭐🔉

とうだい-ぐさ-か ―クワ [0] 【灯台草科】

双子葉植物離弁科類の一科。主に熱帯に産し,世界に約三〇〇属八〇〇〇種がある。木本または草本で,切ると白汁を出すものが多い。花は単生で,花弁はしばしば退化し,果実は 果(サクカ)。有毒植物が多い。トウダイグサ・ニシキソウ・ポインセチア・トウゴマ・アブラギリ・キャッサバなど。

果(サクカ)。有毒植物が多い。トウダイグサ・ニシキソウ・ポインセチア・トウゴマ・アブラギリ・キャッサバなど。

果(サクカ)。有毒植物が多い。トウダイグサ・ニシキソウ・ポインセチア・トウゴマ・アブラギリ・キャッサバなど。

果(サクカ)。有毒植物が多い。トウダイグサ・ニシキソウ・ポインセチア・トウゴマ・アブラギリ・キャッサバなど。

とうだい-せん【灯台船】🔗⭐🔉

とうだい-せん [0] 【灯台船】

⇒灯船(トウセン)

とうだい-もり【灯台守(り)】🔗⭐🔉

とうだい-もり [3] 【灯台守(り)】

灯台{(1)}の番をする人。

とう-ひょう【灯標】🔗⭐🔉

とう-ひょう ―ヘウ [0] 【灯標】

航路標識の一。頂部に灯を掲げた立標。暗礁や浅州の上に設け,夜間航行する船舶を安全に導くためのもの。

とう-ふひょう【灯浮標】🔗⭐🔉

とう-ふひょう ―フヘウ [0] 【灯浮標】

⇒挂灯浮標(ケイトウフヒヨウ)

とう-みょう【灯明】🔗⭐🔉

とう-みょう ―ミヤウ [0] 【灯明】

神仏に供える火。みあかし。「―をあげる」

とうみょう-せん【灯明船】🔗⭐🔉

とうみょう-せん ―ミヤウ― [0] 【灯明船】

⇒灯船(トウセン)

とうみょう-だい【灯明台】🔗⭐🔉

とうみょう-だい ―ミヤウ― [0] 【灯明台】

(1)灯明をのせるための台。

(2)「灯台{(1)}」に同じ。

とうみょうじ-なわて【灯明寺畷】🔗⭐🔉

とうみょうじ-なわて トウミヤウジナハテ 【灯明寺畷】

福井市灯明寺町にある古戦場。九頭竜川左岸の堤にある。1338年,新田義貞が戦死した地と伝えられる。

とう-ゆ【灯油】🔗⭐🔉

とう-ゆ [0] 【灯油】

(1)灯火用の油。ともしあぶら。

(2)原油蒸留の際,摂氏一八〇〜三〇〇度の間で得られる油。灯火・ストーブの燃料・農業用発動機燃料・溶剤などに用いる。ケロシン。

とうゆ-きかん【灯油機関】🔗⭐🔉

とうゆ-きかん ―クワン [5][4] 【灯油機関】

灯油を燃料とした内燃機関。小型船舶や農業用機械に用いる。

とう-よう【灯用】🔗⭐🔉

とう-よう [0] 【灯用】

灯火用。「―アルコール」

とう-ろう【灯籠】🔗⭐🔉

とうろう-おどり【灯籠踊り】🔗⭐🔉

とうろう-おどり ―ヲドリ [5] 【灯籠踊り】

灯籠を頭に載せて踊る盆の風流踊り。室町後期に京都辺りでおこり,各地に流行した。京都の八瀬・久多,広島,岩手などに残る。

とうろう-そう【灯籠草】🔗⭐🔉

とうろう-そう ―サウ [0] 【灯籠草】

セイロンベンケイの異名。

とうろう-ながし【灯籠流し】🔗⭐🔉

とうろう-ながし [5] 【灯籠流し】

精霊(シヨウリヨウ)流しの一。火をいれた灯籠を川や海に流す行事。盆の終わりの日に行う。家の祖先を送り,また水死者・無縁仏の供養とする。流灯会。[季]秋。

とうろう-にんぎょう【灯籠人形】🔗⭐🔉

とうろう-にんぎょう ―ギヤウ [5] 【灯籠人形】

人形の胴体や背景に灯籠を仕掛け,暗い屋外で操る人形芸。群馬県安中のものが知られる。がんどう人形。

とうろう-びん【灯籠鬢】🔗⭐🔉

とうろう-びん [3] 【灯籠鬢】

江戸時代の女の髪形の一。両鬢にクジラの骨で作った鬢差しを入れ,毛筋が透けて見えるようにしたもの。明和・安永(1764-1781)頃,主に遊里で流行。

灯籠鬢

[図]

[図]

[図]

[図]

とうろう-ぶね【灯籠舟】🔗⭐🔉

とうろう-ぶね [5] 【灯籠舟】

精霊流しに用いる小舟。アサ・ムギのわら,マコモなどで作り,中に灯籠を置く。盆舟。送り舟。精霊舟。

とぼし【点火・灯】🔗⭐🔉

とぼし [3][0] 【点火・灯】

灯火。ともし。

とぼし-あぶら【灯油】🔗⭐🔉

とぼし-あぶら [4] 【灯油】

灯火をともすのに用いる油。菜種油など。ともしあぶら。

ともし【灯】🔗⭐🔉

ともし [3][0] 【灯】

(1)「ともしび(灯)」に同じ。とぼし。

(2)(「照射」と書く)夏山の狩りで,夜,松明(タイマツ)などをともして,それに近寄る鹿を射ること。また,その松明。

ともし-あぶら【灯油】🔗⭐🔉

ともし-あぶら [4] 【灯油】

⇒とぼしあぶら(灯油)

ともし-び【灯・灯火・燭】🔗⭐🔉

ともし-び [0][3] 【灯・灯火・燭】

(1)ともした明かり。とうか。ともし。「町の―」「風前の―」

(2)存在・実在などのあかしのたとえ。「生命の―が消えかかる」「平和運動の―を掲げる」

ともしび=消えんとして光を増(マ)す🔗⭐🔉

――消えんとして光を増(マ)す

灯火が消えようとする寸前に一度光が明るくなる。滅亡する寸前に一時勢いを盛り返すことにたとえる。

ともしび-の【灯の】🔗⭐🔉

ともしび-の 【灯の】 (枕詞)

灯火が明るいの意で地名「明石」にかかる。「―明石大門(オオト)に入らむ日や/万葉 254」

とも・す【点す・灯す】🔗⭐🔉

とも・す [2][0] 【点す・灯す】 (動サ五[四])

(1)灯火をつける。明かりをつける。とぼす。「蝋燭(ロウソク)を―・す」「蛍の―・す火にや見ゆらむ/伊勢 39」

(2)交合する。女を犯す。とぼす。「もしこの子を―・す気か/洒落本・仮根草」

[可能] ともせる

とも・る【点る・灯る】🔗⭐🔉

とも・る [2][0] 【点る・灯る】 (動ラ五[四])

蝋燭(ロウソク)や灯心に火がつく。明かりがつく。とぼる。「ランプに火が―・る」「明かりが―・る」

ひ【灯】🔗⭐🔉

ひ [1] 【灯】

〔「ひ(火)」と同源〕

ものを照らす光。ともしび。あかり。「町の―が見える」「―をともす」

ひ=涼し🔗⭐🔉

――涼し

夏の夜,あちこちに瞬く灯が涼しく感じられる。[季]夏。

ひ-あかり【灯明(か)り】🔗⭐🔉

ひ-あかり [2] 【灯明(か)り】

灯火の明かり。また,その明るさ。

ひあげ-いし【灯上(げ)石・灯揚(げ)石】🔗⭐🔉

ひあげ-いし [3] 【灯上(げ)石・灯揚(げ)石】

石灯籠に灯火を入れるために乗る石。やや高く表面は平らで,庭の景色ともする。

ひ-うつり【火映り・灯映り】🔗⭐🔉

ひ-うつり [2] 【火映り・灯映り】

灯火が物に映ずること。

ひ-むし【灯虫】🔗⭐🔉

ひ-むし [1] 【灯虫】

「火取り虫(ムシ)」に同じ。[季]夏。

ほ-あかり【火明(か)り・灯明(か)り】🔗⭐🔉

ほ-あかり [2] 【火明(か)り・灯明(か)り】

たいまつや灯火などのあかり。

とうか【灯火】(和英)🔗⭐🔉

とうか【灯火】

a light.→英和

‖灯火管制 a blackout.灯火親しむべき候 a good season for reading.

とうしん【灯心】(和英)🔗⭐🔉

とうしん【灯心】

a (lamp) wick.灯心草《植》a rush.→英和

とうだい【灯台】(和英)🔗⭐🔉

とうだい【灯台】

a lighthouse.→英和

‖灯台守 a lighthouse keeper.灯台もと暗し One must go abroad for news of home.

とうみょう【灯明】(和英)🔗⭐🔉

とうみょう【灯明】

a light.→英和

とうゆ【灯油】(和英)🔗⭐🔉

とうゆ【灯油】

lamp oil;kerosene.→英和

とうろう【灯篭】(和英)🔗⭐🔉

ともしび【灯】(和英)🔗⭐🔉

ひ【灯】(和英)🔗⭐🔉

ひ【灯】

a light.→英和

〜をつける(消す) light (put out);turn[switch]on (off) a light (電灯).

大辞林に「灯」で始まるの検索結果 1-76。