複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (68)

あかし【灯】🔗⭐🔉

あかし【灯】

(「明かす」の連用形「明かし」から)ともしび。あかり。宇津保物語藤原君「御―奉り」

とう【灯・燈】🔗⭐🔉

とう【灯・燈】

(「灯」は本来音テイで、燃えさかる火の意の別字)

①ともしび。あかり。

②電灯を数える語。

⇒灯滅せんとして光を増す

とう‐えい【灯影】🔗⭐🔉

とう‐えい【灯影】

ともしび。また、ともしびのかげ。

とう‐か【灯下】🔗⭐🔉

とう‐か【灯下】

ともしびの下。

とう‐か【灯火】‥クワ🔗⭐🔉

とう‐か【灯火】‥クワ

ともしび。

⇒とうか‐かんせい【灯火管制】

⇒灯火親しむべし

とう‐か【灯花】‥クワ🔗⭐🔉

とう‐か【灯花】‥クワ

(→)丁子頭ちょうじがしらに同じ。

とう‐か【灯架】🔗⭐🔉

とう‐か【灯架】

灯火の油皿をのせる台。灯台。

とう‐が【灯蛾】🔗⭐🔉

とう‐が【灯蛾】

灯火にあつまる蛾。火取虫ひとりむし。〈[季]夏〉

とう‐がい【灯蓋】🔗⭐🔉

とう‐がい【灯蓋】

灯火の油皿をのせるもの。また、油皿。灯盞とうさん。

とうか‐かんせい【灯火管制】‥クワクワン‥🔗⭐🔉

とうか‐かんせい【灯火管制】‥クワクワン‥

夜間、敵機の来襲に備え、減光・遮光・消灯をすること。

⇒とう‐か【灯火】

○灯火親しむべしとうかしたしむべし🔗⭐🔉

○灯火親しむべしとうかしたしむべし

[韓愈、符書を城南に読む詩「灯火稍ようやく親しむべし」]秋になると涼しくなり夜も長くなって、灯火の下で読書するのに適している。〈[季]秋〉。→新涼灯火

⇒とう‐か【灯火】

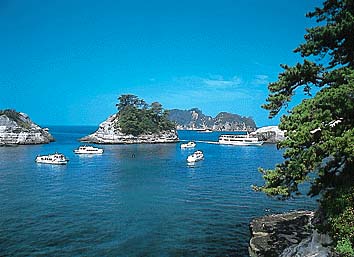

どうがしま【堂ヶ島】ダウ‥

①神奈川県箱根町にある塩化物泉。早川渓谷に沿う。箱根七湯の一つ。

②静岡県、伊豆半島西岸、西伊豆町にある景勝地。波の浸食による洞穴・断崖や温泉がある。

堂ヶ島

撮影:新海良夫

どう‐かじゅう【動荷重】‥ヂユウ

運動体が構造物に与える荷重。橋梁上を通過する車両の類。活荷重。↔静荷重

とうか‐しょく【透過色】‥クワ‥

半透明な物体を光にすかして見たときの色。物体内部での光の選択的吸収に基づく。→表面色。

⇒とう‐か【透過】

とうか‐すい【桃花水】タウクワ‥

(桃花が開く頃に春雨や氷の解け水で川が増水するからいう)春季の増水。

⇒とう‐か【桃花】

とうかずいよう【桃華蘂葉】タウクワ‥エフ

有職故実書。一条兼良著。1巻。1480年(文明12)成る。一条家伝来の故実作法などを記して、子の冬良に与えたもの。

とうか‐せい【透過性】‥クワ‥

細胞膜その他の有機性および無機性皮膜が水や溶質などを通過させる性質。

⇒とう‐か【透過】

どうか‐せいさく【同化政策】‥クワ‥

ある国が植民地民族に対して、本国の生活様式や思想などに同化させようとする政策。

⇒どう‐か【同化】

とうかせん【桃花扇】タウクワ‥

清代の戯曲。4巻40齣せき。孔尚任の作。明朝滅亡を背景とし、侯方域と名妓李香君の恋を描いた伝奇。「長生殿」と共に清朝戯曲の双璧。1699年成る。

どうか‐せん【導火線】ダウクワ‥

①火薬を糸で巻いて製したひも状のもの。雷管に点火するのに用いる。

②転じて、事件を発生させる原因。

⇒どう‐か【導火】

どうか‐そしき【同化組織】‥クワ‥

植物の柔組織の一つ。細胞内に多くの葉緑体を有し、もっぱら炭酸同化作用を営む。

⇒どう‐か【同化】

とうか‐そんしつ【透過損失】‥クワ‥

(transmission loss)建物の壁や窓などの材料の遮音性能を表す指標。入射音の大きさと透過した音の大きさとの差。単位はデシベル(dB)。音響透過損失。TL

⇒とう‐か【透過】

どう‐かたぎぬ【胴肩衣】

袖のない胴服。袖無羽織。

とうがた‐クレーン【塔型クレーン】タフ‥

高い鉄塔の上に横桁を備えたクレーン。高い捲揚げ、大半径の旋回運搬に適し、石炭の陸揚げなどに使用。タワー‐クレーン。

どう‐かじゅう【動荷重】‥ヂユウ

運動体が構造物に与える荷重。橋梁上を通過する車両の類。活荷重。↔静荷重

とうか‐しょく【透過色】‥クワ‥

半透明な物体を光にすかして見たときの色。物体内部での光の選択的吸収に基づく。→表面色。

⇒とう‐か【透過】

とうか‐すい【桃花水】タウクワ‥

(桃花が開く頃に春雨や氷の解け水で川が増水するからいう)春季の増水。

⇒とう‐か【桃花】

とうかずいよう【桃華蘂葉】タウクワ‥エフ

有職故実書。一条兼良著。1巻。1480年(文明12)成る。一条家伝来の故実作法などを記して、子の冬良に与えたもの。

とうか‐せい【透過性】‥クワ‥

細胞膜その他の有機性および無機性皮膜が水や溶質などを通過させる性質。

⇒とう‐か【透過】

どうか‐せいさく【同化政策】‥クワ‥

ある国が植民地民族に対して、本国の生活様式や思想などに同化させようとする政策。

⇒どう‐か【同化】

とうかせん【桃花扇】タウクワ‥

清代の戯曲。4巻40齣せき。孔尚任の作。明朝滅亡を背景とし、侯方域と名妓李香君の恋を描いた伝奇。「長生殿」と共に清朝戯曲の双璧。1699年成る。

どうか‐せん【導火線】ダウクワ‥

①火薬を糸で巻いて製したひも状のもの。雷管に点火するのに用いる。

②転じて、事件を発生させる原因。

⇒どう‐か【導火】

どうか‐そしき【同化組織】‥クワ‥

植物の柔組織の一つ。細胞内に多くの葉緑体を有し、もっぱら炭酸同化作用を営む。

⇒どう‐か【同化】

とうか‐そんしつ【透過損失】‥クワ‥

(transmission loss)建物の壁や窓などの材料の遮音性能を表す指標。入射音の大きさと透過した音の大きさとの差。単位はデシベル(dB)。音響透過損失。TL

⇒とう‐か【透過】

どう‐かたぎぬ【胴肩衣】

袖のない胴服。袖無羽織。

とうがた‐クレーン【塔型クレーン】タフ‥

高い鉄塔の上に横桁を備えたクレーン。高い捲揚げ、大半径の旋回運搬に適し、石炭の陸揚げなどに使用。タワー‐クレーン。

どう‐かじゅう【動荷重】‥ヂユウ

運動体が構造物に与える荷重。橋梁上を通過する車両の類。活荷重。↔静荷重

とうか‐しょく【透過色】‥クワ‥

半透明な物体を光にすかして見たときの色。物体内部での光の選択的吸収に基づく。→表面色。

⇒とう‐か【透過】

とうか‐すい【桃花水】タウクワ‥

(桃花が開く頃に春雨や氷の解け水で川が増水するからいう)春季の増水。

⇒とう‐か【桃花】

とうかずいよう【桃華蘂葉】タウクワ‥エフ

有職故実書。一条兼良著。1巻。1480年(文明12)成る。一条家伝来の故実作法などを記して、子の冬良に与えたもの。

とうか‐せい【透過性】‥クワ‥

細胞膜その他の有機性および無機性皮膜が水や溶質などを通過させる性質。

⇒とう‐か【透過】

どうか‐せいさく【同化政策】‥クワ‥

ある国が植民地民族に対して、本国の生活様式や思想などに同化させようとする政策。

⇒どう‐か【同化】

とうかせん【桃花扇】タウクワ‥

清代の戯曲。4巻40齣せき。孔尚任の作。明朝滅亡を背景とし、侯方域と名妓李香君の恋を描いた伝奇。「長生殿」と共に清朝戯曲の双璧。1699年成る。

どうか‐せん【導火線】ダウクワ‥

①火薬を糸で巻いて製したひも状のもの。雷管に点火するのに用いる。

②転じて、事件を発生させる原因。

⇒どう‐か【導火】

どうか‐そしき【同化組織】‥クワ‥

植物の柔組織の一つ。細胞内に多くの葉緑体を有し、もっぱら炭酸同化作用を営む。

⇒どう‐か【同化】

とうか‐そんしつ【透過損失】‥クワ‥

(transmission loss)建物の壁や窓などの材料の遮音性能を表す指標。入射音の大きさと透過した音の大きさとの差。単位はデシベル(dB)。音響透過損失。TL

⇒とう‐か【透過】

どう‐かたぎぬ【胴肩衣】

袖のない胴服。袖無羽織。

とうがた‐クレーン【塔型クレーン】タフ‥

高い鉄塔の上に横桁を備えたクレーン。高い捲揚げ、大半径の旋回運搬に適し、石炭の陸揚げなどに使用。タワー‐クレーン。

どう‐かじゅう【動荷重】‥ヂユウ

運動体が構造物に与える荷重。橋梁上を通過する車両の類。活荷重。↔静荷重

とうか‐しょく【透過色】‥クワ‥

半透明な物体を光にすかして見たときの色。物体内部での光の選択的吸収に基づく。→表面色。

⇒とう‐か【透過】

とうか‐すい【桃花水】タウクワ‥

(桃花が開く頃に春雨や氷の解け水で川が増水するからいう)春季の増水。

⇒とう‐か【桃花】

とうかずいよう【桃華蘂葉】タウクワ‥エフ

有職故実書。一条兼良著。1巻。1480年(文明12)成る。一条家伝来の故実作法などを記して、子の冬良に与えたもの。

とうか‐せい【透過性】‥クワ‥

細胞膜その他の有機性および無機性皮膜が水や溶質などを通過させる性質。

⇒とう‐か【透過】

どうか‐せいさく【同化政策】‥クワ‥

ある国が植民地民族に対して、本国の生活様式や思想などに同化させようとする政策。

⇒どう‐か【同化】

とうかせん【桃花扇】タウクワ‥

清代の戯曲。4巻40齣せき。孔尚任の作。明朝滅亡を背景とし、侯方域と名妓李香君の恋を描いた伝奇。「長生殿」と共に清朝戯曲の双璧。1699年成る。

どうか‐せん【導火線】ダウクワ‥

①火薬を糸で巻いて製したひも状のもの。雷管に点火するのに用いる。

②転じて、事件を発生させる原因。

⇒どう‐か【導火】

どうか‐そしき【同化組織】‥クワ‥

植物の柔組織の一つ。細胞内に多くの葉緑体を有し、もっぱら炭酸同化作用を営む。

⇒どう‐か【同化】

とうか‐そんしつ【透過損失】‥クワ‥

(transmission loss)建物の壁や窓などの材料の遮音性能を表す指標。入射音の大きさと透過した音の大きさとの差。単位はデシベル(dB)。音響透過損失。TL

⇒とう‐か【透過】

どう‐かたぎぬ【胴肩衣】

袖のない胴服。袖無羽織。

とうがた‐クレーン【塔型クレーン】タフ‥

高い鉄塔の上に横桁を備えたクレーン。高い捲揚げ、大半径の旋回運搬に適し、石炭の陸揚げなどに使用。タワー‐クレーン。

とう‐かん【灯竿】🔗⭐🔉

とう‐かん【灯竿】

港の位置を標示するため港口に設ける、竿柱の頂に灯火を掲げたもの。

とう‐けい【灯檠】🔗⭐🔉

とう‐けい【灯檠】

灯火の油皿をのせておく台。灯台。

とう‐こう【灯光】‥クワウ🔗⭐🔉

とう‐こう【灯光】‥クワウ

ともしびの光。

とう‐さん【灯盞】🔗⭐🔉

とう‐さん【灯盞】

灯油を入れて火をともす皿。油ざら。

とう‐しみ【灯心】🔗⭐🔉

とう‐しみ【灯心】

(シミは字音シンのンをミと表記したもの。古くはトウジミとも)

⇒とうしん。今昔物語集5「―を入れて燃して」

⇒とうしみ‐とんぼ【灯心蜻蛉】

とうしみ‐とんぼ【灯心蜻蛉】🔗⭐🔉

とうしみ‐とんぼ【灯心蜻蛉】

イトトンボの異称。

⇒とう‐しみ【灯心】

とう‐しょく【灯燭】🔗⭐🔉

とう‐しょく【灯燭】

ともしび。灯火。

とう‐しん【灯心】🔗⭐🔉

とう‐しん【灯心】

灯油にひたして火をともすもの。普通は藺いのなかごの白い芯を用い、時に綿糸なども用いる。

⇒とうしん‐おさえ【灯心抑え】

⇒とうしん‐そう【灯心草】

⇒とうしん‐ひき【灯心引】

⇒灯心で須弥山を引き寄せる

⇒灯心で竹の根を掘る

とうしん‐おさえ【灯心抑え】‥オサヘ🔗⭐🔉

とうしん‐おさえ【灯心抑え】‥オサヘ

油皿の灯心をおさえ、または掻き立てるのに用いる金属製や陶製の具。かきたて棒。かきたて木。

⇒とう‐しん【灯心】

とうしん‐そう【灯心草】‥サウ🔗⭐🔉

とうしん‐そう【灯心草】‥サウ

(芯を灯心にするからいう)藺いの別名。とうしんぐさ。〈[季]夏〉

⇒とう‐しん【灯心】

○灯心で須弥山を引き寄せるとうしんでしゅみせんをひきよせる🔗⭐🔉

○灯心で須弥山を引き寄せるとうしんでしゅみせんをひきよせる

どうしても力の及ばないことのたとえ。

⇒とう‐しん【灯心】

○灯心で竹の根を掘るとうしんでたけのねをほる🔗⭐🔉

○灯心で竹の根を掘るとうしんでたけのねをほる

(産うまず女めは死後に地獄で灯心で竹の根を掘らされるという俗信から)やってできないこと、苦労ばかり多くて効のないことのたとえ。

⇒とう‐しん【灯心】

とうしん‐てつどう【東清鉄道】‥ダウ

日清戦争後、ロシアが中国東北部に敷設した鉄道。日本では東支鉄道・北満州鉄道と呼んだ。満州事変後、満州国へ譲渡・売却。日本の敗戦で再びソ連に移管。1952年ソ連から中国に返還され、旧南満州鉄道と共に長春鉄路と改称。

とうしんど‐せん【等震度線】

地図上に地震の震度の等しい地点を結んだ曲線。

とうしん‐ひき【灯心引】🔗⭐🔉

とうしん‐ひき【灯心引】

藺いの芯を取り出して灯心を作ること。また、それを業とする人。狂言、伊文字「―の娘であらう」

⇒とう‐しん【灯心】

とう‐すい【灯穂】🔗⭐🔉

とう‐すい【灯穂】

ともしびのほのお。ともしび。

とう‐すみ【灯心】🔗⭐🔉

とう‐すみ【灯心】

トウシミの訛。

とう‐せん【灯船】🔗⭐🔉

とう‐せん【灯船】

航路標識用の船。灯台の構築困難な箇所などに碇置ていちして、船上に高く灯火を掲げて航路を示すもの。灯台船。灯明船。浮うき灯台。

とう‐ぜん【灯前】🔗⭐🔉

とう‐ぜん【灯前】

灯火ともしびのまえ。灯火のそば。灯下。

とう‐だい【灯台】🔗⭐🔉

とう‐だい【灯台】

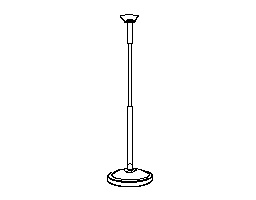

①油を灯ともしてあかりとする室内照明器具。結灯台・高灯台・切灯台などの種類がある。結灯台は3本の棒を1カ所束ねて上下を開いて立たせ、上に油皿をのせたもの。灯明台。灯檠とうけい。

灯台

②航路標識の一つ。沿岸航行の船舶に目につきやすく建てられた塔状の構造物で、夜間は灯光を用いて、陸地の遠近・所在・危険箇所などを指示し、出入港船舶に港口の位置を示す。「岬より入日にむかひうすうすと青色の灯ひをあぐる―」(牧水)

⇒とうだい‐いし【灯台石】

⇒とうだい‐き【灯台鬼】

⇒とうだい‐ぐさ【灯台草】

⇒とうだいぐさ‐か【灯台草科】

⇒とうだい‐せん【灯台船】

⇒とうだい‐もり【灯台守】

⇒灯台下暗し

②航路標識の一つ。沿岸航行の船舶に目につきやすく建てられた塔状の構造物で、夜間は灯光を用いて、陸地の遠近・所在・危険箇所などを指示し、出入港船舶に港口の位置を示す。「岬より入日にむかひうすうすと青色の灯ひをあぐる―」(牧水)

⇒とうだい‐いし【灯台石】

⇒とうだい‐き【灯台鬼】

⇒とうだい‐ぐさ【灯台草】

⇒とうだいぐさ‐か【灯台草科】

⇒とうだい‐せん【灯台船】

⇒とうだい‐もり【灯台守】

⇒灯台下暗し

②航路標識の一つ。沿岸航行の船舶に目につきやすく建てられた塔状の構造物で、夜間は灯光を用いて、陸地の遠近・所在・危険箇所などを指示し、出入港船舶に港口の位置を示す。「岬より入日にむかひうすうすと青色の灯ひをあぐる―」(牧水)

⇒とうだい‐いし【灯台石】

⇒とうだい‐き【灯台鬼】

⇒とうだい‐ぐさ【灯台草】

⇒とうだいぐさ‐か【灯台草科】

⇒とうだい‐せん【灯台船】

⇒とうだい‐もり【灯台守】

⇒灯台下暗し

②航路標識の一つ。沿岸航行の船舶に目につきやすく建てられた塔状の構造物で、夜間は灯光を用いて、陸地の遠近・所在・危険箇所などを指示し、出入港船舶に港口の位置を示す。「岬より入日にむかひうすうすと青色の灯ひをあぐる―」(牧水)

⇒とうだい‐いし【灯台石】

⇒とうだい‐き【灯台鬼】

⇒とうだい‐ぐさ【灯台草】

⇒とうだいぐさ‐か【灯台草科】

⇒とうだい‐せん【灯台船】

⇒とうだい‐もり【灯台守】

⇒灯台下暗し

とうだい‐いし【灯台石】🔗⭐🔉

とうだい‐いし【灯台石】

(→)手燭石てしょくいしに同じ。

⇒とう‐だい【灯台】

とうだい‐き【灯台鬼】🔗⭐🔉

とうだい‐き【灯台鬼】

渡唐した軽かるの大臣が、額に灯台を打ちつけられて姿を鬼に変えられたというもの。その子吉備大臣が父を慕って渡唐し、灯台鬼にめぐりあったが、親と気づかず、鬼の示した詩によってようやくそれと分かったという。(源平盛衰記)

⇒とう‐だい【灯台】

とうだい‐ぐさ【灯台草】🔗⭐🔉

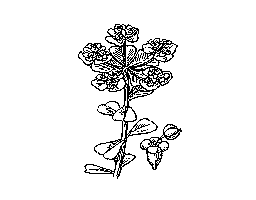

とうだい‐ぐさ【灯台草】

トウダイグサ科の越年草。北半球に広く分布し、日本の山地にも普通。ナツトウダイ・タカトウダイなど近縁種が多い。傷つけると白色の乳液を出し、有毒。高さ10〜30センチメートル。春、茎頂に5枚の葉を輪生して斜めに5本の枝を出し、一見一つの花に見える小さな黄緑色の花序を数個つけ、そのありさまが昔の燭台(灯台)に似る。鈴振り花。漢名、沢漆。

⇒とう‐だい【灯台】

とうだいぐさ‐か【灯台草科】‥クワ🔗⭐🔉

とうだいぐさ‐か【灯台草科】‥クワ

双子葉植物の一科。南北半球の温帯・熱帯に約300属8000種ある。多くは樹木で、草本や多肉植物も含む。白色の乳汁を出す特徴があり、乾燥地のものはサボテン状をなすものもある。ナンキンハゼ・トウゴマ・ポインセチア・パラゴムノキなど。

⇒とう‐だい【灯台】

とうだい‐せん【灯台船】🔗⭐🔉

とうだい‐せん【灯台船】

(→)灯船に同じ。

⇒とう‐だい【灯台】

○灯台下暗しとうだいもとくらし🔗⭐🔉

○灯台下暗しとうだいもとくらし

灯台(燭台)の直下はあかりが暗いように、手近の事情はかえってわかりにくいものである。

⇒とう‐だい【灯台】

とうだい‐もり【灯台守】

(→)灯台2の番人。

⇒とう‐だい【灯台】

とうだいわじょうとうせいでん【唐大和上東征伝】タウ‥ジヤウ‥

淡海三船おうみのみふねの著。1巻。779年(宝亀10)成る。鑑真がんじんが日本に戒律を伝えた経緯と唐招提寺の縁起を述べたもの。東征伝。

どう‐たく【銅鐸】

弥生時代の青銅器の一種。釣鐘を扁平にした形で、上方に半円形の鈕ちゅうがある。本来内部に舌ぜつを吊るし、ゆり動かして音を出したもの。次第に大形化し、装飾が多くなり、鳴りものの機能を失う。高さ十数センチメートル前後から130センチメートル以上のものまであり、装飾には原始絵画のあるものがあって有名。西日本で製作され、祭器として用いた。

銅鐸

とう‐たつ【到達】タウ‥

行きつくこと。とどくこと。到着。「結論に―する」「―点」

⇒とうたつ‐しゅぎ【到達主義】

⇒とうたつど‐ひょうか【到達度評価】

とう‐だつ【逃脱】タウ‥

逃れはずれること。脱出。

どう‐たつ【堂達】ダウ‥

〔仏〕法会の時、会行事えぎょうじの下で導師・呪願じゅがん師に願文・呪願文を渡す役僧。七僧の一人。

とうたつ‐しゅぎ【到達主義】タウ‥

〔法〕(→)受信主義に同じ。

⇒とう‐たつ【到達】

とうたつど‐ひょうか【到達度評価】タウ‥ヒヤウ‥

教育評価の一つ。絶対評価の一種で、子供がどの段階まで理解し実行できているかを確認する評価。→絶対評価→相対評価

⇒とう‐たつ【到達】

どう‐たて【胴立】

よろいの胴をかけておく台。

とうた‐ばん【淘汰盤】タウ‥

微細な鉱物などを、水流によって傾斜面に流下させ、選別する器械。→比重選鉱

⇒とう‐た【淘汰】

どう‐だめし【胴試し】

刀剣の切れ味を試すため、死罪者などの胴を斬ること。

とう‐たん【東端】

ひがしのはし。

とう‐だん【登壇】

①壇上に登ること。「講演者が―する」↔降壇。

②(→)入壇にゅうだんに同じ。

どう‐だん【同断】

(「同断おなじことわり」の音読)同じであること。前のとおりであること。(理屈からいって)それと同じであること。同前。同様。「以下―」

どう‐だん【道断】ダウ‥

(「道」は言うの意)言うすべの絶えること。もってのほかのこと。「言語ごんご―」

どうだん【満天星】

(トウダイ(灯台)の転。分枝状態が灯台1の脚に似るからいう)「どうだんつつじ」の略。〈[季]春〉

⇒どうだん‐つつじ【満天星】

どうだん‐つつじ【満天星】

ツツジ科の落葉低木。高さ4〜6メートル。暖地に自生するが、観賞用に栽培。葉は枝先にやや輪生状に付く。春、若葉とともに、壺状で帯黄白色の花を多数下垂。紅葉が美しい。ふでのき。どうだん。〈[季]春〉

どうだんつつじ

とう‐たつ【到達】タウ‥

行きつくこと。とどくこと。到着。「結論に―する」「―点」

⇒とうたつ‐しゅぎ【到達主義】

⇒とうたつど‐ひょうか【到達度評価】

とう‐だつ【逃脱】タウ‥

逃れはずれること。脱出。

どう‐たつ【堂達】ダウ‥

〔仏〕法会の時、会行事えぎょうじの下で導師・呪願じゅがん師に願文・呪願文を渡す役僧。七僧の一人。

とうたつ‐しゅぎ【到達主義】タウ‥

〔法〕(→)受信主義に同じ。

⇒とう‐たつ【到達】

とうたつど‐ひょうか【到達度評価】タウ‥ヒヤウ‥

教育評価の一つ。絶対評価の一種で、子供がどの段階まで理解し実行できているかを確認する評価。→絶対評価→相対評価

⇒とう‐たつ【到達】

どう‐たて【胴立】

よろいの胴をかけておく台。

とうた‐ばん【淘汰盤】タウ‥

微細な鉱物などを、水流によって傾斜面に流下させ、選別する器械。→比重選鉱

⇒とう‐た【淘汰】

どう‐だめし【胴試し】

刀剣の切れ味を試すため、死罪者などの胴を斬ること。

とう‐たん【東端】

ひがしのはし。

とう‐だん【登壇】

①壇上に登ること。「講演者が―する」↔降壇。

②(→)入壇にゅうだんに同じ。

どう‐だん【同断】

(「同断おなじことわり」の音読)同じであること。前のとおりであること。(理屈からいって)それと同じであること。同前。同様。「以下―」

どう‐だん【道断】ダウ‥

(「道」は言うの意)言うすべの絶えること。もってのほかのこと。「言語ごんご―」

どうだん【満天星】

(トウダイ(灯台)の転。分枝状態が灯台1の脚に似るからいう)「どうだんつつじ」の略。〈[季]春〉

⇒どうだん‐つつじ【満天星】

どうだん‐つつじ【満天星】

ツツジ科の落葉低木。高さ4〜6メートル。暖地に自生するが、観賞用に栽培。葉は枝先にやや輪生状に付く。春、若葉とともに、壺状で帯黄白色の花を多数下垂。紅葉が美しい。ふでのき。どうだん。〈[季]春〉

どうだんつつじ

ドウダンツツジ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

ドウダンツツジ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒どうだん【満天星】

とう‐たんぱくしつ【糖蛋白質】タウ‥

糖またはその誘導体が化学的に結合している複合蛋白質の総称。一般に動物の血漿、粘性分泌液、眼球の硝子体しょうしたい、関節の滑液、コラーゲンなどに含まれ、組織構造の維持や保護、または代謝物質交換の調節、免疫機構などに関与する。

とう‐ち【当地】タウ‥

(現在自分がいる)この土地。この地方。当所。「―にお立ち寄りの節」「ご―の名産」

とう‐ち【倒置】タウ‥

①さかさまに置くこと。

②(inversion)印象を強めたり強調したりするために普通の語順と逆にすること。「如しかず、行かんには」の類。倒置法。

とう‐ち【島地】タウ‥

島になっている地。しま。しまぐに。

とう‐ち【等値】

①値あたいのひとしいこと。

②〔数〕(→)同値に同じ。

⇒とうち‐がいねん【等値概念】

とう‐ち【統治】

統すべおさめること。主権者が国土および人民を支配すること。また、国や自治体の政治・行政活動の総称。

⇒とうち‐きかん【統治機関】

⇒とうち‐けん【統治権】

⇒とうち‐こうい【統治行為】

⇒とうち‐しゃ【統治者】

どう‐ち【同地】

(前に挙げた)その土地。

⇒どうちばらい‐てがた【同地払手形】

どうち【同治】

清の穆宗ぼくそう朝の年号。(1862〜1874)

⇒どうち‐ちゅうこう【同治中興】

どう‐ち【同値】

二つの数学的命題が全く同一内容を言い表していて、そのいずれを用いても同一の結果を導くことができる時に、両者は互いに同値であるという。等値。等価。

⇒どうち‐かんけい【同値関係】

⇒どうち‐りつ【同値律】

どう‐ち【動地】

①大地をうごかすこと。

②大いに世間を驚かすこと。「驚天―」

とうち‐がいねん【等値概念】

〔論〕(equipollent concept)考察の観点が異なるために、内包は一致しないが外延においては全く一致する概念。例えば、「刀」と「武士の魂」、「書物」と「精神の結晶」とは等値概念。等価概念。

⇒とう‐ち【等値】

どうち‐かんけい【同値関係】‥クワン‥

〔数〕同値律がすべて成り立つ関係。

⇒どう‐ち【同値】

とうち‐きかん【統治機関】‥クワン

国や自治体の政治・行政の機関。日本では、国会・内閣・裁判所がその第1次の国の機関。

⇒とう‐ち【統治】

とう‐ちく【唐竹】タウ‥

タケの一種。高さ4メートル、径4センチメートルほどの小竹で、節は2輪状で著しく隆起。葉は鋭くとがり、裏に細毛がある。中国原産。観賞用に栽植。

トウチク

撮影:関戸 勇

⇒どうだん【満天星】

とう‐たんぱくしつ【糖蛋白質】タウ‥

糖またはその誘導体が化学的に結合している複合蛋白質の総称。一般に動物の血漿、粘性分泌液、眼球の硝子体しょうしたい、関節の滑液、コラーゲンなどに含まれ、組織構造の維持や保護、または代謝物質交換の調節、免疫機構などに関与する。

とう‐ち【当地】タウ‥

(現在自分がいる)この土地。この地方。当所。「―にお立ち寄りの節」「ご―の名産」

とう‐ち【倒置】タウ‥

①さかさまに置くこと。

②(inversion)印象を強めたり強調したりするために普通の語順と逆にすること。「如しかず、行かんには」の類。倒置法。

とう‐ち【島地】タウ‥

島になっている地。しま。しまぐに。

とう‐ち【等値】

①値あたいのひとしいこと。

②〔数〕(→)同値に同じ。

⇒とうち‐がいねん【等値概念】

とう‐ち【統治】

統すべおさめること。主権者が国土および人民を支配すること。また、国や自治体の政治・行政活動の総称。

⇒とうち‐きかん【統治機関】

⇒とうち‐けん【統治権】

⇒とうち‐こうい【統治行為】

⇒とうち‐しゃ【統治者】

どう‐ち【同地】

(前に挙げた)その土地。

⇒どうちばらい‐てがた【同地払手形】

どうち【同治】

清の穆宗ぼくそう朝の年号。(1862〜1874)

⇒どうち‐ちゅうこう【同治中興】

どう‐ち【同値】

二つの数学的命題が全く同一内容を言い表していて、そのいずれを用いても同一の結果を導くことができる時に、両者は互いに同値であるという。等値。等価。

⇒どうち‐かんけい【同値関係】

⇒どうち‐りつ【同値律】

どう‐ち【動地】

①大地をうごかすこと。

②大いに世間を驚かすこと。「驚天―」

とうち‐がいねん【等値概念】

〔論〕(equipollent concept)考察の観点が異なるために、内包は一致しないが外延においては全く一致する概念。例えば、「刀」と「武士の魂」、「書物」と「精神の結晶」とは等値概念。等価概念。

⇒とう‐ち【等値】

どうち‐かんけい【同値関係】‥クワン‥

〔数〕同値律がすべて成り立つ関係。

⇒どう‐ち【同値】

とうち‐きかん【統治機関】‥クワン

国や自治体の政治・行政の機関。日本では、国会・内閣・裁判所がその第1次の国の機関。

⇒とう‐ち【統治】

とう‐ちく【唐竹】タウ‥

タケの一種。高さ4メートル、径4センチメートルほどの小竹で、節は2輪状で著しく隆起。葉は鋭くとがり、裏に細毛がある。中国原産。観賞用に栽植。

トウチク

撮影:関戸 勇

⇒とうちく‐らん【唐竹蘭】

とうちく‐らん【唐竹蘭】タウ‥

ユリ科の多年草。高さ約70センチメートル。花は鶴に似て下垂し、紫色を帯びる。沖縄産。観賞用。

⇒とう‐ちく【唐竹】

とうち‐けん【統治権】

国家を統治する権力。国土・国民を支配する権利。主権。

⇒とう‐ち【統治】

とうち‐こうい【統治行為】‥カウヰ

〔法〕統治の基本にかかわる高度に政治的な行為で、裁判所の審査権が例外的に及ばないとされる行為。適法性の判断は国民・国会に委ねるべきとされる。衆議院の解散、日米安保条約が憲法違反か否かが争われたときに援用されたが、その存在の承認をめぐって対立がある。

⇒とう‐ち【統治】

とう‐ぢさ【唐萵苣】

〔植〕フダンソウの別称。

とうち‐しゃ【統治者】

国家を統治する者。統治権の主体。

⇒とう‐ち【統治】

どうち‐ちゅうこう【同治中興】

同治年間に行われた政治改革。太平天国の乱を平定、洋務運動を推進し、清朝の政情を一時安定させた。

⇒どうち【同治】

どうちばらい‐てがた【同地払手形】‥バラヒ‥

支払地と振出人(為替手形ならば支払人)の住所地とが同一の手形。↔他地払手形

⇒どう‐ち【同地】

とう‐ちゃ【唐茶】タウ‥

①中国から渡来した茶。浄瑠璃、博多小女郎波枕「茶出しに―つまみ込む」

②ツバキ科の常緑低木。幹・葉・花ともに茶に似るが、はるかに大。九州産。葉を飲用とし、栽植。にがちゃ。

③紅茶の別称。

④僧家で、酒の隠語。

とう‐ちゃ【闘茶】

南北朝・室町時代、茶会で本茶・非茶などを判別し、茶の品質の優劣を競った遊戯。

とう‐ちゃく【到着】タウ‥

ある地点に行きつくこと。とどくこと。到達。着到。「現場に―する」「―時刻」

⇒とうちゃく‐ねだん【到着値段】

どう‐ちゃく【同着】

決勝点や目的地などに同時に着くこと。

どう‐ちゃく【撞着】

①つきあたること。ぶつかること。

②前後が一致しないこと。つじつまが合わないこと。矛盾。「自家―」

とうちゃく‐ねだん【到着値段】タウ‥

商品が買手の所に到着するまでに要した費用を原価に加算した値段。到着価格。

⇒とう‐ちゃく【到着】

とう‐ちゃん【父ちゃん】

幼児が父親を親しんで呼ぶ語。お父ちゃん。

とう‐ちゅう【頭注・頭註】

書籍などの本文の上方に注を記すこと。また、その注。頭書。冠注。↔脚注

どう‐ちゅう【道中】ダウ‥

①道の半ば。途中。〈日葡辞書〉。「―の無事を祈る」

②たび。旅行。

③島原・吉原その他の遊郭で、遊女がある一定の日に盛装して郭内を練り歩くこと。吉原では、花魁おいらんが引手茶屋へ往来するのをいい、その歩き方に内八文字・外八文字などというのがあった。おいらん道中。

⇒どうちゅう‐かご【道中駕籠】

⇒どうちゅう‐がさ【道中笠】

⇒どうちゅう‐かせぎ【道中稼ぎ】

⇒どうちゅう‐き【道中記】

⇒どうちゅう‐ぎ【道中着】

⇒どうちゅう‐ざし【道中差】

⇒どうちゅう‐し【道中師】

⇒どうちゅう‐すがた【道中姿】

⇒どうちゅう‐すがら【道中すがら】

⇒どうちゅう‐すごろく【道中双六】

⇒どうちゅう‐すじ【道中筋】

⇒どうちゅう‐づけ【道中付】

⇒どうちゅうづけ‐の‐おうぎ【道中付の扇】

⇒どうちゅう‐ばおり【道中羽織】

⇒どうちゅう‐はばき【道中脛巾】

⇒どうちゅう‐ぶぎょう【道中奉行】

どうちゅう‐かご【道中駕籠】ダウ‥

賃銭を取って街道で客を乗せた駕籠。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐がさ【道中笠】ダウ‥

旅行用の笠。三度笠の類。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐かせぎ【道中稼ぎ】ダウ‥

街道で旅行者から金品を盗むこと。また、その盗人。

⇒どう‐ちゅう【道中】

とうちゅう‐かそう【冬虫夏草】‥サウ

土中の昆虫の幼虫・蜘蛛くもなどに寄生して、その体から子実体しじつたいを生ずる菌類。寄生された虫は冬は生きているが、後に寄生菌が虫を殺し、初夏頃から棒状その他の子実体を形成するのが名の由来。寄生菌は子嚢菌、または不完全菌類の、セミタケ・クモタケなど。古来中国では、蛾類の幼虫に菌の寄生したものを乾燥して生薬とし、これを冬虫夏草と称した。漢方で強壮・鎮静・鎮咳薬。

どうちゅう‐き【道中記】ダウ‥

①旅行の日記。紀行。

②旅路の宿駅・里数・名所・旧跡などを記した書籍。旅行の案内記。道中鑑。道中付。東海道中膝栗毛初「駕かごの内で―を見ていさしやるは」

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐ぎ【道中着】ダウ‥

旅行用の衣服。旅行服。

⇒どう‐ちゅう【道中】

とうちゅうけん‐くもえもん【桃中軒雲右衛門】タウ‥ヱ‥

浪曲師。茨城県(一説に群馬県)の人。はじめ九州・関西で人気を得、1907年(明治40)東京本郷座で「義士銘々伝」と題し赤穂義士の事跡を口演。台本を整備、伴奏・芸風を一新。浪曲中興の祖といわれる。(1873〜1916)

どうちゅう‐ざし【道中差】ダウ‥

近世の庶民が護身用として旅行中に携帯した脇差。武士の刀よりやや短い。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐し【道中師】ダウ‥

①ある区間を往復して、他人の用を足すことを業とした人。飛脚・宰領の類。

②道中で、旅人などの財物を欺き盗む者。ごまのはい。

⇒どう‐ちゅう【道中】

とう‐ちゅうじょ【董仲舒】

前漢の儒者。河北広川の人。春秋公羊くよう伝に精通。景帝の時、春秋博士。漢書に、武帝が彼の献策をいれて儒学を国教化したとあるが、この説には疑問がある。後世、儒宗とされた。著「春秋繁露」「董子文集」。(前179頃〜前104頃)

どうちゅうしょもんかへいしょうじ【同中書門下平章事】‥シヤウ‥

唐・宋代の官名、同平章事の正称。

どうちゅう‐すがた【道中姿】ダウ‥

①旅装束の姿。旅姿。

②遊女の道中の姿。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐すがら【道中すがら】ダウ‥

旅行の出発から到着までの間。道すがら。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「殊にそちは通しぢやげな、―も用あらば」

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐すごろく【道中双六】ダウ‥

東海道五十三次などの図を描き、まわり双六の方法で遊んだ絵双六。江戸時代に流行。旅双六。〈[季]新年〉。→すごろく。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐すじ【道中筋】ダウ‥スヂ

旅行の道筋。街道の宿場。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―も吟味強く」

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐づけ【道中付】ダウ‥

(→)道中記2に同じ。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅうづけ‐の‐おうぎ【道中付の扇】ダウ‥アフギ

旅行に必要な里程・宿駅などを記した扇。好色一代男7「尻からげを下ろし、―を翳かざして」

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐ばおり【道中羽織】ダウ‥

武士の着た旅行用の羽織。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐はばき【道中脛巾】ダウ‥

道中に用いる脚絆きゃはん。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐ぶぎょう【道中奉行】ダウ‥ギヤウ

江戸幕府の職名。大目付・勘定奉行の兼職。諸国街道・宿駅の取締り、道路・橋梁などの修復、宿場の公事訴訟の吟味などをつかさどった。

⇒どう‐ちゅう【道中】

とう‐ちょう【冬鳥】‥テウ

⇒ふゆどり

とう‐ちょう【当朝】タウテウ

①この朝廷。現在の朝廷。

②この王朝。現在の王朝。

③この御代。当代。

とう‐ちょう【唐朝】タウテウ

唐の朝廷。唐の世。

とう‐ちょう【盗聴】タウチヤウ

ぬすみ聴きすること。「電話を―する」「―器」

とう‐ちょう【登庁】‥チヤウ

官庁に出勤すること。「初―」↔退庁

とう‐ちょう【登頂】‥チヤウ

山などの頂上に登ること。とちょう。

とう‐ちょう【等張】‥チヤウ

二つの溶液の浸透圧が等しいこと。「―液」

とう‐ちょう【頭頂】‥チヤウ

⇒ずちょう。

⇒とうちょう‐こつ【頭頂骨】

どう‐ちょう【同調】‥テウ

①調子が同じであること。

②他と調子を合わせること。他人の主張に自分の意見を一致させること。

③機械的振動体または電気的振動回路などが、外部から与えられる振動に共振するように、その固有振動数を調節すること。

⇒どうちょう‐かいろ【同調回路】

⇒どうちょう‐しゃ【同調者】

⇒どうちょう‐せい【同調性】

⇒どうちょう‐ばいよう【同調培養】

どう‐ちょう【堂頭】ダウテウ

(チョウは宋の俗音)禅宗寺院で住職の居所。また、その住職。方丈。堂上。

どう‐ちょう【道庁】ダウチヤウ

北海道庁の略。北海道の行政事務を処理する役所。

どうちょう‐かいろ【同調回路】‥テウクワイ‥

外部の電気的振動と同じ固有振動数をもち、これと共振するような電気回路。

⇒どう‐ちょう【同調】

とうちょう‐こつ【頭頂骨】‥チヤウ‥

頭蓋骨とうがいこつの一部。頭蓋の中心にある左右一対の凹凸のない方形の骨。顱頂骨ろちょうこつ。→頭蓋骨(図)

⇒とう‐ちょう【頭頂】

どうちょう‐しゃ【同調者】‥テウ‥

ある意見に賛成し支持する人。→同伴者2。

⇒どう‐ちょう【同調】

どうちょう‐せい【同調性】‥テウ‥

社会生活で周囲の人たちと同様の行動様式をとる性向。

⇒どう‐ちょう【同調】

どうちょう‐とせつ【道聴塗説】ダウチヤウ‥

[論語陽貨「道に聴きて塗(=道)に説くは、徳をこれ棄つる也」](道上で聴いたことを直ちに途上で話す意)善言を聞いてもそれを心にとどめて自分のものにしないこと。また、他人の言説をすぐ受売りすること。転じて、いい加減な世間の受売り話の意にも用いる。

どうちょう‐ばいよう【同調培養】‥テウ‥ヤウ

微生物その他の細胞集団の培養において、細胞分裂など細胞周期の位相を大多数の細胞で一致させる培養法。

⇒どう‐ちょう【同調】

とう‐ちょく【当直】タウ‥

当番で、日直または宿直すること。また、その人。「―医」

どうち‐りつ【同値律】

〔数〕(→)反射律・(→)対称律・(→)推移律の総称。

⇒どう‐ち【同値】

とう‐ちりめん【唐縮緬】タウ‥

メリンスの別称。仮名文章娘節用「藍御納戸の―」

とう‐ちん【東浄】

(トウジョウとも)(→)東司とうすに同じ。↔西浄せいじん

とう‐ちん【陶枕】タウ‥

陶磁製の枕。

とうちん‐こう【透頂香】‥カウ

(→)外郎ういろう1の異称。狂言、膏薬煉「腰なる印籠より膏薬を―ほど取出し」

とう‐つう【疼痛】

ずきずき痛むこと。うずくこと。また、そのいたみ。

とう‐つう【頭痛】

⇒ずつう

どう‐つう【導通】ダウ‥

電流が通じていること。「―試験」

とう‐つうじ【唐通事】タウ‥

江戸時代、長崎における中国語の通訳官。大通事・小通事・稽古通事・内通事等の階級があり、唐人屋敷内に通事会所を置き、年番の通事が奉行所と中国人との間の外交・通商事務に当たった。中国人の子孫が多い。↔和蘭オランダ通詞

どう‐づき【胴突き】

①(「土突どづき」の意という)土木・建築の際、地盤を固めるため、人力を利用して地盤をつき固める操作。じぎょう。じがため。

②地形じぎょうまたは杙くい打ちに用いる具。真棒しんぼう・心矢しんや・蛸胴突たこどうつきの類。日葡辞書「ドゥヅキヲカクル」

③(→)「突付つきつけ」に同じ。

④釣りで、錘おもりの上に何本も鉤素はりすをつけて釣る方法。「―仕掛け」

どう‐づ・く【胴突く】

〔他四〕

①胴突きで突く。

②ひどく突く。また、こづく。どづく。誹風柳多留7「―・かれ御宰は壺をまたぐなり」

③(自動詞として)胸がどきどきする。浄瑠璃、苅萱桑門筑紫蠊「とやせんかくやと胸は―・き」

とう‐づくえ【唐机】タウ‥

①中国製の机。

②中国風の机。多くは紫檀製。

トゥッサン‐ルーヴェルチュール【François Dominique Toussaint L'Ouverture】

ハイチ革命の指導者の一人。解放奴隷の子。新植民地憲法を制定したが策略でナポレオン軍に逮捕されフランスへ送還。ジュラ山中で獄死。(1743頃〜1803)

ドゥッチオ【Duccio di Buoninsegna】

イタリアの画家。シエナ派の創始者の一人。作「マエスタ」など。(1255頃〜1319頃)

とう‐づつみ【唐包】タウ‥

古礼で、金襴きんらん・緞子どんすなどの進物を唐紙で包むこと。また、そのもの。

トゥッティ【tutti イタリア】

〔音〕楽器奏者・合唱者全員が演奏に参加すること。また、その部分。総奏。

とう‐つばき【唐椿】タウ‥

ツバキ科の常緑小高木。中国南西部原産で、江戸時代に渡来。ツバキに似て葉はやや狭長、葉脈が顕著。花は赤色重弁で大きく開く。観賞用。ナンテンツバキ。カラツバキ。

どう‐づよ・し【胴強し】

〔形ク〕

(ドウは接頭語)度胸がすわっている。意地が強い。浄瑠璃、女殺油地獄「坂東者の―・く」

とう‐て【当手】タウ‥

①この方。この方面。

②当方。味方。味方の軍勢。太平記10「―の疲れたる兵を以て」

どうで

〔副〕

(→)「どうせ」に同じ。浄瑠璃、曾根崎「―女房にや持ちやさんすまい」

とう‐てい【東帝】

①東方の帝。

②春の神。東皇。青帝。

とう‐てい【到底】タウ‥

〔副〕

①(主に明治期に用いた)つまるところ。つまり。結局。「―死んだこととあきらめ」

②(あとに否定の語を伴う)いかにしても。どうしても。とても。「―できない」「―無理だ」

どう‐てい【同定】

①同一であることを見きわめること。

②自然科学で、既存の分類体系の中に位置づけ、どれと同じであるかを認定すること。

どう‐てい【童貞】

①まだ異性と交接していないこと。また、その人。主として男子についていう。「―を守る」

②カトリック教で、尼僧の称。

⇒どうてい‐せいしょく【童貞生殖】

⇒どうてい‐せつ【童貞説】

どう‐てい【道程】ダウ‥

①みちのり。旅程。行程。「1日30キロの―」

②ある所・状態に至るまでの道すじ。「苦難の―を経る」

どう‐でい【銅泥】

銅粉を膠にかわにまぜて作った絵具。

とう‐ていかん【藤貞幹】

江戸後期の考証学者。京都の人。無仏斎・亀石堂・好古と号。古文書・金石文を研究、日本書紀の紀年の捏造を指摘。著「衝口発しょうこうはつ」「好古日録」など。(1732〜1797)

どうてい‐こ【洞庭湖】

(Dongting Hu)中国湖南省の北部にある大湖。かつては「八百里の洞庭」と呼ばれたが、泥砂の堆積により今は多くの湖沼に分かれる。付近に瀟湘しょうしょう八景がある。→瀟湘八景

どうてい‐せいしょく【童貞生殖】

単為生殖の一つ。植物において、雄性配偶子が単独に細胞分裂して胚を形成する現象。人工的にも誘導される。

⇒どう‐てい【童貞】

どうてい‐せつ【童貞説】

(→)処女受胎に同じ。

⇒どう‐てい【童貞】

とう‐てき【当敵】タウ‥

目ざすところの敵。当面の敵。太平記37「道誉は相模守の―なれば」

とう‐てき【投擲】

①なげること。なげうつこと。

②投擲競技の略。フィールド競技の中で、砲丸投・円盤投・ハンマー投・槍投などの総称。

どう‐てき【動的】

動いているさま。動きに富んでいるさま。「―な情勢分析」↔静的。

⇒どうてき‐あんぜん【動的安全】

どうてき‐あんぜん【動的安全】

〔法〕所有者自身の権利の保護とは別に、取引自体を保護し、取引により権利を取得する者の地位を安全ならしめること。例えば即時取得(善意取得)。取引の安全。↔静的安全。→公信の原則

⇒どう‐てき【動的】

とう‐てつ【透徹】

①すきとおること。澄んでにごりのないこと。「―した心境」

②明晰めいせきであること。「―した論理」

どう‐てつ【同轍】

①(すべての車のわだちの幅を同じにする意から)天下を統一すること。同文同軌。

②(同じわだちの意)同一であること。

どう‐てつ【洞徹】

①すきとおること。洞達。

②はっきりと知りつくすこと。

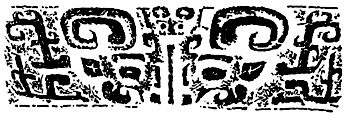

とうてつ‐もん【饕餮文】タウ‥

古代中国の器物、特に殷・周時代の銅器に見られる、眼と角つのを強調した奇異な獣面文様。有力氏族のシンボルとみる説がある。

饕餮文

⇒とうちく‐らん【唐竹蘭】

とうちく‐らん【唐竹蘭】タウ‥

ユリ科の多年草。高さ約70センチメートル。花は鶴に似て下垂し、紫色を帯びる。沖縄産。観賞用。

⇒とう‐ちく【唐竹】

とうち‐けん【統治権】

国家を統治する権力。国土・国民を支配する権利。主権。

⇒とう‐ち【統治】

とうち‐こうい【統治行為】‥カウヰ

〔法〕統治の基本にかかわる高度に政治的な行為で、裁判所の審査権が例外的に及ばないとされる行為。適法性の判断は国民・国会に委ねるべきとされる。衆議院の解散、日米安保条約が憲法違反か否かが争われたときに援用されたが、その存在の承認をめぐって対立がある。

⇒とう‐ち【統治】

とう‐ぢさ【唐萵苣】

〔植〕フダンソウの別称。

とうち‐しゃ【統治者】

国家を統治する者。統治権の主体。

⇒とう‐ち【統治】

どうち‐ちゅうこう【同治中興】

同治年間に行われた政治改革。太平天国の乱を平定、洋務運動を推進し、清朝の政情を一時安定させた。

⇒どうち【同治】

どうちばらい‐てがた【同地払手形】‥バラヒ‥

支払地と振出人(為替手形ならば支払人)の住所地とが同一の手形。↔他地払手形

⇒どう‐ち【同地】

とう‐ちゃ【唐茶】タウ‥

①中国から渡来した茶。浄瑠璃、博多小女郎波枕「茶出しに―つまみ込む」

②ツバキ科の常緑低木。幹・葉・花ともに茶に似るが、はるかに大。九州産。葉を飲用とし、栽植。にがちゃ。

③紅茶の別称。

④僧家で、酒の隠語。

とう‐ちゃ【闘茶】

南北朝・室町時代、茶会で本茶・非茶などを判別し、茶の品質の優劣を競った遊戯。

とう‐ちゃく【到着】タウ‥

ある地点に行きつくこと。とどくこと。到達。着到。「現場に―する」「―時刻」

⇒とうちゃく‐ねだん【到着値段】

どう‐ちゃく【同着】

決勝点や目的地などに同時に着くこと。

どう‐ちゃく【撞着】

①つきあたること。ぶつかること。

②前後が一致しないこと。つじつまが合わないこと。矛盾。「自家―」

とうちゃく‐ねだん【到着値段】タウ‥

商品が買手の所に到着するまでに要した費用を原価に加算した値段。到着価格。

⇒とう‐ちゃく【到着】

とう‐ちゃん【父ちゃん】

幼児が父親を親しんで呼ぶ語。お父ちゃん。

とう‐ちゅう【頭注・頭註】

書籍などの本文の上方に注を記すこと。また、その注。頭書。冠注。↔脚注

どう‐ちゅう【道中】ダウ‥

①道の半ば。途中。〈日葡辞書〉。「―の無事を祈る」

②たび。旅行。

③島原・吉原その他の遊郭で、遊女がある一定の日に盛装して郭内を練り歩くこと。吉原では、花魁おいらんが引手茶屋へ往来するのをいい、その歩き方に内八文字・外八文字などというのがあった。おいらん道中。

⇒どうちゅう‐かご【道中駕籠】

⇒どうちゅう‐がさ【道中笠】

⇒どうちゅう‐かせぎ【道中稼ぎ】

⇒どうちゅう‐き【道中記】

⇒どうちゅう‐ぎ【道中着】

⇒どうちゅう‐ざし【道中差】

⇒どうちゅう‐し【道中師】

⇒どうちゅう‐すがた【道中姿】

⇒どうちゅう‐すがら【道中すがら】

⇒どうちゅう‐すごろく【道中双六】

⇒どうちゅう‐すじ【道中筋】

⇒どうちゅう‐づけ【道中付】

⇒どうちゅうづけ‐の‐おうぎ【道中付の扇】

⇒どうちゅう‐ばおり【道中羽織】

⇒どうちゅう‐はばき【道中脛巾】

⇒どうちゅう‐ぶぎょう【道中奉行】

どうちゅう‐かご【道中駕籠】ダウ‥

賃銭を取って街道で客を乗せた駕籠。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐がさ【道中笠】ダウ‥

旅行用の笠。三度笠の類。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐かせぎ【道中稼ぎ】ダウ‥

街道で旅行者から金品を盗むこと。また、その盗人。

⇒どう‐ちゅう【道中】

とうちゅう‐かそう【冬虫夏草】‥サウ

土中の昆虫の幼虫・蜘蛛くもなどに寄生して、その体から子実体しじつたいを生ずる菌類。寄生された虫は冬は生きているが、後に寄生菌が虫を殺し、初夏頃から棒状その他の子実体を形成するのが名の由来。寄生菌は子嚢菌、または不完全菌類の、セミタケ・クモタケなど。古来中国では、蛾類の幼虫に菌の寄生したものを乾燥して生薬とし、これを冬虫夏草と称した。漢方で強壮・鎮静・鎮咳薬。

どうちゅう‐き【道中記】ダウ‥

①旅行の日記。紀行。

②旅路の宿駅・里数・名所・旧跡などを記した書籍。旅行の案内記。道中鑑。道中付。東海道中膝栗毛初「駕かごの内で―を見ていさしやるは」

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐ぎ【道中着】ダウ‥

旅行用の衣服。旅行服。

⇒どう‐ちゅう【道中】

とうちゅうけん‐くもえもん【桃中軒雲右衛門】タウ‥ヱ‥

浪曲師。茨城県(一説に群馬県)の人。はじめ九州・関西で人気を得、1907年(明治40)東京本郷座で「義士銘々伝」と題し赤穂義士の事跡を口演。台本を整備、伴奏・芸風を一新。浪曲中興の祖といわれる。(1873〜1916)

どうちゅう‐ざし【道中差】ダウ‥

近世の庶民が護身用として旅行中に携帯した脇差。武士の刀よりやや短い。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐し【道中師】ダウ‥

①ある区間を往復して、他人の用を足すことを業とした人。飛脚・宰領の類。

②道中で、旅人などの財物を欺き盗む者。ごまのはい。

⇒どう‐ちゅう【道中】

とう‐ちゅうじょ【董仲舒】

前漢の儒者。河北広川の人。春秋公羊くよう伝に精通。景帝の時、春秋博士。漢書に、武帝が彼の献策をいれて儒学を国教化したとあるが、この説には疑問がある。後世、儒宗とされた。著「春秋繁露」「董子文集」。(前179頃〜前104頃)

どうちゅうしょもんかへいしょうじ【同中書門下平章事】‥シヤウ‥

唐・宋代の官名、同平章事の正称。

どうちゅう‐すがた【道中姿】ダウ‥

①旅装束の姿。旅姿。

②遊女の道中の姿。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐すがら【道中すがら】ダウ‥

旅行の出発から到着までの間。道すがら。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「殊にそちは通しぢやげな、―も用あらば」

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐すごろく【道中双六】ダウ‥

東海道五十三次などの図を描き、まわり双六の方法で遊んだ絵双六。江戸時代に流行。旅双六。〈[季]新年〉。→すごろく。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐すじ【道中筋】ダウ‥スヂ

旅行の道筋。街道の宿場。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―も吟味強く」

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐づけ【道中付】ダウ‥

(→)道中記2に同じ。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅうづけ‐の‐おうぎ【道中付の扇】ダウ‥アフギ

旅行に必要な里程・宿駅などを記した扇。好色一代男7「尻からげを下ろし、―を翳かざして」

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐ばおり【道中羽織】ダウ‥

武士の着た旅行用の羽織。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐はばき【道中脛巾】ダウ‥

道中に用いる脚絆きゃはん。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐ぶぎょう【道中奉行】ダウ‥ギヤウ

江戸幕府の職名。大目付・勘定奉行の兼職。諸国街道・宿駅の取締り、道路・橋梁などの修復、宿場の公事訴訟の吟味などをつかさどった。

⇒どう‐ちゅう【道中】

とう‐ちょう【冬鳥】‥テウ

⇒ふゆどり

とう‐ちょう【当朝】タウテウ

①この朝廷。現在の朝廷。

②この王朝。現在の王朝。

③この御代。当代。

とう‐ちょう【唐朝】タウテウ

唐の朝廷。唐の世。

とう‐ちょう【盗聴】タウチヤウ

ぬすみ聴きすること。「電話を―する」「―器」

とう‐ちょう【登庁】‥チヤウ

官庁に出勤すること。「初―」↔退庁

とう‐ちょう【登頂】‥チヤウ

山などの頂上に登ること。とちょう。

とう‐ちょう【等張】‥チヤウ

二つの溶液の浸透圧が等しいこと。「―液」

とう‐ちょう【頭頂】‥チヤウ

⇒ずちょう。

⇒とうちょう‐こつ【頭頂骨】

どう‐ちょう【同調】‥テウ

①調子が同じであること。

②他と調子を合わせること。他人の主張に自分の意見を一致させること。

③機械的振動体または電気的振動回路などが、外部から与えられる振動に共振するように、その固有振動数を調節すること。

⇒どうちょう‐かいろ【同調回路】

⇒どうちょう‐しゃ【同調者】

⇒どうちょう‐せい【同調性】

⇒どうちょう‐ばいよう【同調培養】

どう‐ちょう【堂頭】ダウテウ

(チョウは宋の俗音)禅宗寺院で住職の居所。また、その住職。方丈。堂上。

どう‐ちょう【道庁】ダウチヤウ

北海道庁の略。北海道の行政事務を処理する役所。

どうちょう‐かいろ【同調回路】‥テウクワイ‥

外部の電気的振動と同じ固有振動数をもち、これと共振するような電気回路。

⇒どう‐ちょう【同調】

とうちょう‐こつ【頭頂骨】‥チヤウ‥

頭蓋骨とうがいこつの一部。頭蓋の中心にある左右一対の凹凸のない方形の骨。顱頂骨ろちょうこつ。→頭蓋骨(図)

⇒とう‐ちょう【頭頂】

どうちょう‐しゃ【同調者】‥テウ‥

ある意見に賛成し支持する人。→同伴者2。

⇒どう‐ちょう【同調】

どうちょう‐せい【同調性】‥テウ‥

社会生活で周囲の人たちと同様の行動様式をとる性向。

⇒どう‐ちょう【同調】

どうちょう‐とせつ【道聴塗説】ダウチヤウ‥

[論語陽貨「道に聴きて塗(=道)に説くは、徳をこれ棄つる也」](道上で聴いたことを直ちに途上で話す意)善言を聞いてもそれを心にとどめて自分のものにしないこと。また、他人の言説をすぐ受売りすること。転じて、いい加減な世間の受売り話の意にも用いる。

どうちょう‐ばいよう【同調培養】‥テウ‥ヤウ

微生物その他の細胞集団の培養において、細胞分裂など細胞周期の位相を大多数の細胞で一致させる培養法。

⇒どう‐ちょう【同調】

とう‐ちょく【当直】タウ‥

当番で、日直または宿直すること。また、その人。「―医」

どうち‐りつ【同値律】

〔数〕(→)反射律・(→)対称律・(→)推移律の総称。

⇒どう‐ち【同値】

とう‐ちりめん【唐縮緬】タウ‥

メリンスの別称。仮名文章娘節用「藍御納戸の―」

とう‐ちん【東浄】

(トウジョウとも)(→)東司とうすに同じ。↔西浄せいじん

とう‐ちん【陶枕】タウ‥

陶磁製の枕。

とうちん‐こう【透頂香】‥カウ

(→)外郎ういろう1の異称。狂言、膏薬煉「腰なる印籠より膏薬を―ほど取出し」

とう‐つう【疼痛】

ずきずき痛むこと。うずくこと。また、そのいたみ。

とう‐つう【頭痛】

⇒ずつう

どう‐つう【導通】ダウ‥

電流が通じていること。「―試験」

とう‐つうじ【唐通事】タウ‥

江戸時代、長崎における中国語の通訳官。大通事・小通事・稽古通事・内通事等の階級があり、唐人屋敷内に通事会所を置き、年番の通事が奉行所と中国人との間の外交・通商事務に当たった。中国人の子孫が多い。↔和蘭オランダ通詞

どう‐づき【胴突き】

①(「土突どづき」の意という)土木・建築の際、地盤を固めるため、人力を利用して地盤をつき固める操作。じぎょう。じがため。

②地形じぎょうまたは杙くい打ちに用いる具。真棒しんぼう・心矢しんや・蛸胴突たこどうつきの類。日葡辞書「ドゥヅキヲカクル」

③(→)「突付つきつけ」に同じ。

④釣りで、錘おもりの上に何本も鉤素はりすをつけて釣る方法。「―仕掛け」

どう‐づ・く【胴突く】

〔他四〕

①胴突きで突く。

②ひどく突く。また、こづく。どづく。誹風柳多留7「―・かれ御宰は壺をまたぐなり」

③(自動詞として)胸がどきどきする。浄瑠璃、苅萱桑門筑紫蠊「とやせんかくやと胸は―・き」

とう‐づくえ【唐机】タウ‥

①中国製の机。

②中国風の机。多くは紫檀製。

トゥッサン‐ルーヴェルチュール【François Dominique Toussaint L'Ouverture】

ハイチ革命の指導者の一人。解放奴隷の子。新植民地憲法を制定したが策略でナポレオン軍に逮捕されフランスへ送還。ジュラ山中で獄死。(1743頃〜1803)

ドゥッチオ【Duccio di Buoninsegna】

イタリアの画家。シエナ派の創始者の一人。作「マエスタ」など。(1255頃〜1319頃)

とう‐づつみ【唐包】タウ‥

古礼で、金襴きんらん・緞子どんすなどの進物を唐紙で包むこと。また、そのもの。

トゥッティ【tutti イタリア】

〔音〕楽器奏者・合唱者全員が演奏に参加すること。また、その部分。総奏。

とう‐つばき【唐椿】タウ‥

ツバキ科の常緑小高木。中国南西部原産で、江戸時代に渡来。ツバキに似て葉はやや狭長、葉脈が顕著。花は赤色重弁で大きく開く。観賞用。ナンテンツバキ。カラツバキ。

どう‐づよ・し【胴強し】

〔形ク〕

(ドウは接頭語)度胸がすわっている。意地が強い。浄瑠璃、女殺油地獄「坂東者の―・く」

とう‐て【当手】タウ‥

①この方。この方面。

②当方。味方。味方の軍勢。太平記10「―の疲れたる兵を以て」

どうで

〔副〕

(→)「どうせ」に同じ。浄瑠璃、曾根崎「―女房にや持ちやさんすまい」

とう‐てい【東帝】

①東方の帝。

②春の神。東皇。青帝。

とう‐てい【到底】タウ‥

〔副〕

①(主に明治期に用いた)つまるところ。つまり。結局。「―死んだこととあきらめ」

②(あとに否定の語を伴う)いかにしても。どうしても。とても。「―できない」「―無理だ」

どう‐てい【同定】

①同一であることを見きわめること。

②自然科学で、既存の分類体系の中に位置づけ、どれと同じであるかを認定すること。

どう‐てい【童貞】

①まだ異性と交接していないこと。また、その人。主として男子についていう。「―を守る」

②カトリック教で、尼僧の称。

⇒どうてい‐せいしょく【童貞生殖】

⇒どうてい‐せつ【童貞説】

どう‐てい【道程】ダウ‥

①みちのり。旅程。行程。「1日30キロの―」

②ある所・状態に至るまでの道すじ。「苦難の―を経る」

どう‐でい【銅泥】

銅粉を膠にかわにまぜて作った絵具。

とう‐ていかん【藤貞幹】

江戸後期の考証学者。京都の人。無仏斎・亀石堂・好古と号。古文書・金石文を研究、日本書紀の紀年の捏造を指摘。著「衝口発しょうこうはつ」「好古日録」など。(1732〜1797)

どうてい‐こ【洞庭湖】

(Dongting Hu)中国湖南省の北部にある大湖。かつては「八百里の洞庭」と呼ばれたが、泥砂の堆積により今は多くの湖沼に分かれる。付近に瀟湘しょうしょう八景がある。→瀟湘八景

どうてい‐せいしょく【童貞生殖】

単為生殖の一つ。植物において、雄性配偶子が単独に細胞分裂して胚を形成する現象。人工的にも誘導される。

⇒どう‐てい【童貞】

どうてい‐せつ【童貞説】

(→)処女受胎に同じ。

⇒どう‐てい【童貞】

とう‐てき【当敵】タウ‥

目ざすところの敵。当面の敵。太平記37「道誉は相模守の―なれば」

とう‐てき【投擲】

①なげること。なげうつこと。

②投擲競技の略。フィールド競技の中で、砲丸投・円盤投・ハンマー投・槍投などの総称。

どう‐てき【動的】

動いているさま。動きに富んでいるさま。「―な情勢分析」↔静的。

⇒どうてき‐あんぜん【動的安全】

どうてき‐あんぜん【動的安全】

〔法〕所有者自身の権利の保護とは別に、取引自体を保護し、取引により権利を取得する者の地位を安全ならしめること。例えば即時取得(善意取得)。取引の安全。↔静的安全。→公信の原則

⇒どう‐てき【動的】

とう‐てつ【透徹】

①すきとおること。澄んでにごりのないこと。「―した心境」

②明晰めいせきであること。「―した論理」

どう‐てつ【同轍】

①(すべての車のわだちの幅を同じにする意から)天下を統一すること。同文同軌。

②(同じわだちの意)同一であること。

どう‐てつ【洞徹】

①すきとおること。洞達。

②はっきりと知りつくすこと。

とうてつ‐もん【饕餮文】タウ‥

古代中国の器物、特に殷・周時代の銅器に見られる、眼と角つのを強調した奇異な獣面文様。有力氏族のシンボルとみる説がある。

饕餮文

どう‐で‐も

〔副〕

①どうしても。どうあっても。梅暦「―してお金をこしらへないと」

②どのようにでも。どうなろうと。誹風柳多留19「―しいすから下に居なんしよ」。「そんなことは―いい」

③どう考えても。たしかに。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「―権三はよい男」

とう‐てん【冬天】

冬の天気。冬空。

とう‐てん【当店】タウ‥

この店。わが店。

とう‐てん【東天】

①東の空。

②夜明けの空。

⇒とうてん‐こう【東天紅】

とう‐てん【唐天】タウ‥

舶来のビロード。別珍。

とう‐てん【滔天】タウ‥

①水が天までみなぎりわたること。太平記24「已に―の波瀾を揚げ」

②たいそう勢いの盛んなこと。「―の勢い」

とう‐てん【読点】

一つの文の内部で、語句の断続を明らかにするために、切れ目に施す点。「、」↔句点

とう‐でん【盗電】タウ‥

正規の契約をしないで、電力をひそかに使うこと。

とう‐でん【答電】タフ‥

返答の電報。返電。

どう‐てん【同点】

得点数が同じであること。「―決勝」

どう‐てん【動天】

天を動かすほど勢いが盛んなこと。「―驚地」

どう‐てん【動転】

①移動転変すること。かわりうつること。

②(「動顛」とも書く)驚きあわてること。仰天。申楽談儀「かくてこそ―有まじけれ」。「気が―する」

とうてん‐こう【東天紅】

①(東の空が紅くなったのを知らせる意をこめた当て字)暁に鶏の鳴く声。狂言、佐渡狐「―と鳴く。おのれそれは鶏の鳴き声じや」

②長鳴鶏ながなきどりの一種。土佐の原産。鳴き声が長く抑揚がある。

トウテンコウ

撮影:小宮輝之

どう‐で‐も

〔副〕

①どうしても。どうあっても。梅暦「―してお金をこしらへないと」

②どのようにでも。どうなろうと。誹風柳多留19「―しいすから下に居なんしよ」。「そんなことは―いい」

③どう考えても。たしかに。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「―権三はよい男」

とう‐てん【冬天】

冬の天気。冬空。

とう‐てん【当店】タウ‥

この店。わが店。

とう‐てん【東天】

①東の空。

②夜明けの空。

⇒とうてん‐こう【東天紅】

とう‐てん【唐天】タウ‥

舶来のビロード。別珍。

とう‐てん【滔天】タウ‥

①水が天までみなぎりわたること。太平記24「已に―の波瀾を揚げ」

②たいそう勢いの盛んなこと。「―の勢い」

とう‐てん【読点】

一つの文の内部で、語句の断続を明らかにするために、切れ目に施す点。「、」↔句点

とう‐でん【盗電】タウ‥

正規の契約をしないで、電力をひそかに使うこと。

とう‐でん【答電】タフ‥

返答の電報。返電。

どう‐てん【同点】

得点数が同じであること。「―決勝」

どう‐てん【動天】

天を動かすほど勢いが盛んなこと。「―驚地」

どう‐てん【動転】

①移動転変すること。かわりうつること。

②(「動顛」とも書く)驚きあわてること。仰天。申楽談儀「かくてこそ―有まじけれ」。「気が―する」

とうてん‐こう【東天紅】

①(東の空が紅くなったのを知らせる意をこめた当て字)暁に鶏の鳴く声。狂言、佐渡狐「―と鳴く。おのれそれは鶏の鳴き声じや」

②長鳴鶏ながなきどりの一種。土佐の原産。鳴き声が長く抑揚がある。

トウテンコウ

撮影:小宮輝之

⇒とう‐てん【東天】

とうでん‐てん【等電点】

両性電解質(アミノ酸・蛋白質など)が水溶液中で酸ならびに塩基として解離し、正負電荷の数が等しくなるときの水素イオン濃度。

とうと【尊・貴】タフト

とうといこと。催馬楽、あな尊と「あな―今日の―さ」

とう‐と【東都】

東方の都。特に、江戸または東京を指す。

とう‐と

〔副〕

(トウドとも)

①全く。すっかり。狂言、那須与一「波風―しづまつて」

②ちょうど。ぴたりと。しっかりと。狂言、居杭「―これに当つてをりまする」

③気楽に。ゆったりと。狂言、磁石「先づ―居さしめ」

④(下に否定の語を伴って)すこしも。全然。滑稽本、続膝栗毛「酒はひとりでは―もうあかんものぢや」

とうど【田人】タウド

(タヒトの音便)田打や田植に従事する人。また、日雇い。田子たご。

とう‐ど【当度】タウ‥

こんど。このたび。

とう‐ど【東土】

東方の土地。東国。

とう‐ど【凍土】

こおった土。また、その土地。凍野。

とう‐ど【唐土】タウ‥

昔、わが国で中国を呼んだ称。もろこし。から。

とう‐ど【陶土】タウ‥

陶磁器の素地きじに用いる粘土類。カオリン・木節きぶし粘土・蛙目がいろめ粘土など。磁器に用いるものは磁土ともいう。陶石。

とう‐ど【糖度】タウ‥

果物などに含まれる糖分の割合。

とう‐ど

〔副〕

(→)「とうと」に同じ。日葡辞書「トウドモノヲヲ(置)ク」

どう‐と【同途】

①おなじみち。

②おなじ方法。

どう‐と【道途】ダウ‥

みち。道路。

どう‐と

〔副〕

(→)「どうど」に同じ。狂言、今参「一度に―置かう」。「―倒れる」

どう‐ど

〔副〕

①物が倒れまたは落ちるさま。また、他の物に強く当たるさま。どさっと。日葡辞書「ドウドヲツル」

②一度にたくさんの物を置いたり積んだりするさま。どっしりと。でんと。狂言、文相撲「一度に―置かうと思ふ」

③病気が重くなって起き上がることのできないさま。どっと。浮世風呂2「―床について十死一生だはな」

とうと・い【尊い・貴い】タフトイ

〔形〕[文]たふと・し(ク)

(タットイとも)

①立派で、あるいは美しく近寄り難い。崇高である。神々しい。古事記上「汝が命みことに益して―・き神ます」。万葉集17「天の下すでに覆ひて降る雪の光を見れば―・くもあるか」

②大事にすべきである。うやまい重んずべきである。万葉集5「父母を見れば―・し」。徒然草「―・きひじりの云ひ置きける事を書き付けて」。「―・い生命」「―・い犠牲」

③高い価値がある。めでたくよい。すぐれている。万葉集3「極まりて―・きものは酒にしあるらし」。源氏物語手習「その頃、横川になにがしの僧都とか言ひて、いと―・き人住みけり」

④地位が高い。東大寺諷誦文稿「富めりし門の反りて貧しく、―・かりし人家の賤しく成りて」。「―・い身分の人」

◇1・2のように、尊敬の感じがこもる場合に「尊」、3・4のように、貴重あるいは高貴の意味がこめられる場合に「貴」を使うことが多い。

⇒尊い寺は門から見ゆる

⇒とう‐てん【東天】

とうでん‐てん【等電点】

両性電解質(アミノ酸・蛋白質など)が水溶液中で酸ならびに塩基として解離し、正負電荷の数が等しくなるときの水素イオン濃度。

とうと【尊・貴】タフト

とうといこと。催馬楽、あな尊と「あな―今日の―さ」

とう‐と【東都】

東方の都。特に、江戸または東京を指す。

とう‐と

〔副〕

(トウドとも)

①全く。すっかり。狂言、那須与一「波風―しづまつて」

②ちょうど。ぴたりと。しっかりと。狂言、居杭「―これに当つてをりまする」

③気楽に。ゆったりと。狂言、磁石「先づ―居さしめ」

④(下に否定の語を伴って)すこしも。全然。滑稽本、続膝栗毛「酒はひとりでは―もうあかんものぢや」

とうど【田人】タウド

(タヒトの音便)田打や田植に従事する人。また、日雇い。田子たご。

とう‐ど【当度】タウ‥

こんど。このたび。

とう‐ど【東土】

東方の土地。東国。

とう‐ど【凍土】

こおった土。また、その土地。凍野。

とう‐ど【唐土】タウ‥

昔、わが国で中国を呼んだ称。もろこし。から。

とう‐ど【陶土】タウ‥

陶磁器の素地きじに用いる粘土類。カオリン・木節きぶし粘土・蛙目がいろめ粘土など。磁器に用いるものは磁土ともいう。陶石。

とう‐ど【糖度】タウ‥

果物などに含まれる糖分の割合。

とう‐ど

〔副〕

(→)「とうと」に同じ。日葡辞書「トウドモノヲヲ(置)ク」

どう‐と【同途】

①おなじみち。

②おなじ方法。

どう‐と【道途】ダウ‥

みち。道路。

どう‐と

〔副〕

(→)「どうど」に同じ。狂言、今参「一度に―置かう」。「―倒れる」

どう‐ど

〔副〕

①物が倒れまたは落ちるさま。また、他の物に強く当たるさま。どさっと。日葡辞書「ドウドヲツル」

②一度にたくさんの物を置いたり積んだりするさま。どっしりと。でんと。狂言、文相撲「一度に―置かうと思ふ」

③病気が重くなって起き上がることのできないさま。どっと。浮世風呂2「―床について十死一生だはな」

とうと・い【尊い・貴い】タフトイ

〔形〕[文]たふと・し(ク)

(タットイとも)

①立派で、あるいは美しく近寄り難い。崇高である。神々しい。古事記上「汝が命みことに益して―・き神ます」。万葉集17「天の下すでに覆ひて降る雪の光を見れば―・くもあるか」

②大事にすべきである。うやまい重んずべきである。万葉集5「父母を見れば―・し」。徒然草「―・きひじりの云ひ置きける事を書き付けて」。「―・い生命」「―・い犠牲」

③高い価値がある。めでたくよい。すぐれている。万葉集3「極まりて―・きものは酒にしあるらし」。源氏物語手習「その頃、横川になにがしの僧都とか言ひて、いと―・き人住みけり」

④地位が高い。東大寺諷誦文稿「富めりし門の反りて貧しく、―・かりし人家の賤しく成りて」。「―・い身分の人」

◇1・2のように、尊敬の感じがこもる場合に「尊」、3・4のように、貴重あるいは高貴の意味がこめられる場合に「貴」を使うことが多い。

⇒尊い寺は門から見ゆる

とう‐たつ【到達】タウ‥

行きつくこと。とどくこと。到着。「結論に―する」「―点」

⇒とうたつ‐しゅぎ【到達主義】

⇒とうたつど‐ひょうか【到達度評価】

とう‐だつ【逃脱】タウ‥

逃れはずれること。脱出。

どう‐たつ【堂達】ダウ‥

〔仏〕法会の時、会行事えぎょうじの下で導師・呪願じゅがん師に願文・呪願文を渡す役僧。七僧の一人。

とうたつ‐しゅぎ【到達主義】タウ‥

〔法〕(→)受信主義に同じ。

⇒とう‐たつ【到達】

とうたつど‐ひょうか【到達度評価】タウ‥ヒヤウ‥

教育評価の一つ。絶対評価の一種で、子供がどの段階まで理解し実行できているかを確認する評価。→絶対評価→相対評価

⇒とう‐たつ【到達】

どう‐たて【胴立】

よろいの胴をかけておく台。

とうた‐ばん【淘汰盤】タウ‥

微細な鉱物などを、水流によって傾斜面に流下させ、選別する器械。→比重選鉱

⇒とう‐た【淘汰】

どう‐だめし【胴試し】

刀剣の切れ味を試すため、死罪者などの胴を斬ること。

とう‐たん【東端】

ひがしのはし。

とう‐だん【登壇】

①壇上に登ること。「講演者が―する」↔降壇。

②(→)入壇にゅうだんに同じ。

どう‐だん【同断】

(「同断おなじことわり」の音読)同じであること。前のとおりであること。(理屈からいって)それと同じであること。同前。同様。「以下―」

どう‐だん【道断】ダウ‥

(「道」は言うの意)言うすべの絶えること。もってのほかのこと。「言語ごんご―」

どうだん【満天星】

(トウダイ(灯台)の転。分枝状態が灯台1の脚に似るからいう)「どうだんつつじ」の略。〈[季]春〉

⇒どうだん‐つつじ【満天星】

どうだん‐つつじ【満天星】

ツツジ科の落葉低木。高さ4〜6メートル。暖地に自生するが、観賞用に栽培。葉は枝先にやや輪生状に付く。春、若葉とともに、壺状で帯黄白色の花を多数下垂。紅葉が美しい。ふでのき。どうだん。〈[季]春〉

どうだんつつじ

とう‐たつ【到達】タウ‥

行きつくこと。とどくこと。到着。「結論に―する」「―点」

⇒とうたつ‐しゅぎ【到達主義】

⇒とうたつど‐ひょうか【到達度評価】

とう‐だつ【逃脱】タウ‥

逃れはずれること。脱出。

どう‐たつ【堂達】ダウ‥

〔仏〕法会の時、会行事えぎょうじの下で導師・呪願じゅがん師に願文・呪願文を渡す役僧。七僧の一人。

とうたつ‐しゅぎ【到達主義】タウ‥

〔法〕(→)受信主義に同じ。

⇒とう‐たつ【到達】

とうたつど‐ひょうか【到達度評価】タウ‥ヒヤウ‥

教育評価の一つ。絶対評価の一種で、子供がどの段階まで理解し実行できているかを確認する評価。→絶対評価→相対評価

⇒とう‐たつ【到達】

どう‐たて【胴立】

よろいの胴をかけておく台。

とうた‐ばん【淘汰盤】タウ‥

微細な鉱物などを、水流によって傾斜面に流下させ、選別する器械。→比重選鉱

⇒とう‐た【淘汰】

どう‐だめし【胴試し】

刀剣の切れ味を試すため、死罪者などの胴を斬ること。

とう‐たん【東端】

ひがしのはし。

とう‐だん【登壇】

①壇上に登ること。「講演者が―する」↔降壇。

②(→)入壇にゅうだんに同じ。

どう‐だん【同断】

(「同断おなじことわり」の音読)同じであること。前のとおりであること。(理屈からいって)それと同じであること。同前。同様。「以下―」

どう‐だん【道断】ダウ‥

(「道」は言うの意)言うすべの絶えること。もってのほかのこと。「言語ごんご―」

どうだん【満天星】

(トウダイ(灯台)の転。分枝状態が灯台1の脚に似るからいう)「どうだんつつじ」の略。〈[季]春〉

⇒どうだん‐つつじ【満天星】

どうだん‐つつじ【満天星】

ツツジ科の落葉低木。高さ4〜6メートル。暖地に自生するが、観賞用に栽培。葉は枝先にやや輪生状に付く。春、若葉とともに、壺状で帯黄白色の花を多数下垂。紅葉が美しい。ふでのき。どうだん。〈[季]春〉

どうだんつつじ

ドウダンツツジ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

ドウダンツツジ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒どうだん【満天星】

とう‐たんぱくしつ【糖蛋白質】タウ‥

糖またはその誘導体が化学的に結合している複合蛋白質の総称。一般に動物の血漿、粘性分泌液、眼球の硝子体しょうしたい、関節の滑液、コラーゲンなどに含まれ、組織構造の維持や保護、または代謝物質交換の調節、免疫機構などに関与する。

とう‐ち【当地】タウ‥

(現在自分がいる)この土地。この地方。当所。「―にお立ち寄りの節」「ご―の名産」

とう‐ち【倒置】タウ‥

①さかさまに置くこと。

②(inversion)印象を強めたり強調したりするために普通の語順と逆にすること。「如しかず、行かんには」の類。倒置法。

とう‐ち【島地】タウ‥

島になっている地。しま。しまぐに。

とう‐ち【等値】

①値あたいのひとしいこと。

②〔数〕(→)同値に同じ。

⇒とうち‐がいねん【等値概念】

とう‐ち【統治】

統すべおさめること。主権者が国土および人民を支配すること。また、国や自治体の政治・行政活動の総称。

⇒とうち‐きかん【統治機関】

⇒とうち‐けん【統治権】

⇒とうち‐こうい【統治行為】

⇒とうち‐しゃ【統治者】

どう‐ち【同地】

(前に挙げた)その土地。

⇒どうちばらい‐てがた【同地払手形】

どうち【同治】

清の穆宗ぼくそう朝の年号。(1862〜1874)

⇒どうち‐ちゅうこう【同治中興】

どう‐ち【同値】

二つの数学的命題が全く同一内容を言い表していて、そのいずれを用いても同一の結果を導くことができる時に、両者は互いに同値であるという。等値。等価。

⇒どうち‐かんけい【同値関係】

⇒どうち‐りつ【同値律】

どう‐ち【動地】

①大地をうごかすこと。

②大いに世間を驚かすこと。「驚天―」

とうち‐がいねん【等値概念】

〔論〕(equipollent concept)考察の観点が異なるために、内包は一致しないが外延においては全く一致する概念。例えば、「刀」と「武士の魂」、「書物」と「精神の結晶」とは等値概念。等価概念。

⇒とう‐ち【等値】

どうち‐かんけい【同値関係】‥クワン‥

〔数〕同値律がすべて成り立つ関係。

⇒どう‐ち【同値】

とうち‐きかん【統治機関】‥クワン

国や自治体の政治・行政の機関。日本では、国会・内閣・裁判所がその第1次の国の機関。

⇒とう‐ち【統治】

とう‐ちく【唐竹】タウ‥

タケの一種。高さ4メートル、径4センチメートルほどの小竹で、節は2輪状で著しく隆起。葉は鋭くとがり、裏に細毛がある。中国原産。観賞用に栽植。

トウチク

撮影:関戸 勇

⇒どうだん【満天星】

とう‐たんぱくしつ【糖蛋白質】タウ‥

糖またはその誘導体が化学的に結合している複合蛋白質の総称。一般に動物の血漿、粘性分泌液、眼球の硝子体しょうしたい、関節の滑液、コラーゲンなどに含まれ、組織構造の維持や保護、または代謝物質交換の調節、免疫機構などに関与する。

とう‐ち【当地】タウ‥

(現在自分がいる)この土地。この地方。当所。「―にお立ち寄りの節」「ご―の名産」

とう‐ち【倒置】タウ‥

①さかさまに置くこと。

②(inversion)印象を強めたり強調したりするために普通の語順と逆にすること。「如しかず、行かんには」の類。倒置法。

とう‐ち【島地】タウ‥

島になっている地。しま。しまぐに。

とう‐ち【等値】

①値あたいのひとしいこと。

②〔数〕(→)同値に同じ。

⇒とうち‐がいねん【等値概念】

とう‐ち【統治】

統すべおさめること。主権者が国土および人民を支配すること。また、国や自治体の政治・行政活動の総称。

⇒とうち‐きかん【統治機関】

⇒とうち‐けん【統治権】

⇒とうち‐こうい【統治行為】

⇒とうち‐しゃ【統治者】

どう‐ち【同地】

(前に挙げた)その土地。

⇒どうちばらい‐てがた【同地払手形】

どうち【同治】

清の穆宗ぼくそう朝の年号。(1862〜1874)

⇒どうち‐ちゅうこう【同治中興】

どう‐ち【同値】

二つの数学的命題が全く同一内容を言い表していて、そのいずれを用いても同一の結果を導くことができる時に、両者は互いに同値であるという。等値。等価。

⇒どうち‐かんけい【同値関係】

⇒どうち‐りつ【同値律】

どう‐ち【動地】

①大地をうごかすこと。

②大いに世間を驚かすこと。「驚天―」

とうち‐がいねん【等値概念】

〔論〕(equipollent concept)考察の観点が異なるために、内包は一致しないが外延においては全く一致する概念。例えば、「刀」と「武士の魂」、「書物」と「精神の結晶」とは等値概念。等価概念。

⇒とう‐ち【等値】

どうち‐かんけい【同値関係】‥クワン‥

〔数〕同値律がすべて成り立つ関係。

⇒どう‐ち【同値】

とうち‐きかん【統治機関】‥クワン

国や自治体の政治・行政の機関。日本では、国会・内閣・裁判所がその第1次の国の機関。

⇒とう‐ち【統治】

とう‐ちく【唐竹】タウ‥

タケの一種。高さ4メートル、径4センチメートルほどの小竹で、節は2輪状で著しく隆起。葉は鋭くとがり、裏に細毛がある。中国原産。観賞用に栽植。

トウチク

撮影:関戸 勇

⇒とうちく‐らん【唐竹蘭】

とうちく‐らん【唐竹蘭】タウ‥

ユリ科の多年草。高さ約70センチメートル。花は鶴に似て下垂し、紫色を帯びる。沖縄産。観賞用。

⇒とう‐ちく【唐竹】

とうち‐けん【統治権】

国家を統治する権力。国土・国民を支配する権利。主権。

⇒とう‐ち【統治】

とうち‐こうい【統治行為】‥カウヰ

〔法〕統治の基本にかかわる高度に政治的な行為で、裁判所の審査権が例外的に及ばないとされる行為。適法性の判断は国民・国会に委ねるべきとされる。衆議院の解散、日米安保条約が憲法違反か否かが争われたときに援用されたが、その存在の承認をめぐって対立がある。

⇒とう‐ち【統治】

とう‐ぢさ【唐萵苣】

〔植〕フダンソウの別称。

とうち‐しゃ【統治者】

国家を統治する者。統治権の主体。

⇒とう‐ち【統治】

どうち‐ちゅうこう【同治中興】

同治年間に行われた政治改革。太平天国の乱を平定、洋務運動を推進し、清朝の政情を一時安定させた。

⇒どうち【同治】

どうちばらい‐てがた【同地払手形】‥バラヒ‥

支払地と振出人(為替手形ならば支払人)の住所地とが同一の手形。↔他地払手形

⇒どう‐ち【同地】

とう‐ちゃ【唐茶】タウ‥

①中国から渡来した茶。浄瑠璃、博多小女郎波枕「茶出しに―つまみ込む」

②ツバキ科の常緑低木。幹・葉・花ともに茶に似るが、はるかに大。九州産。葉を飲用とし、栽植。にがちゃ。

③紅茶の別称。

④僧家で、酒の隠語。

とう‐ちゃ【闘茶】

南北朝・室町時代、茶会で本茶・非茶などを判別し、茶の品質の優劣を競った遊戯。

とう‐ちゃく【到着】タウ‥

ある地点に行きつくこと。とどくこと。到達。着到。「現場に―する」「―時刻」

⇒とうちゃく‐ねだん【到着値段】

どう‐ちゃく【同着】

決勝点や目的地などに同時に着くこと。

どう‐ちゃく【撞着】

①つきあたること。ぶつかること。

②前後が一致しないこと。つじつまが合わないこと。矛盾。「自家―」

とうちゃく‐ねだん【到着値段】タウ‥

商品が買手の所に到着するまでに要した費用を原価に加算した値段。到着価格。

⇒とう‐ちゃく【到着】

とう‐ちゃん【父ちゃん】

幼児が父親を親しんで呼ぶ語。お父ちゃん。

とう‐ちゅう【頭注・頭註】

書籍などの本文の上方に注を記すこと。また、その注。頭書。冠注。↔脚注

どう‐ちゅう【道中】ダウ‥

①道の半ば。途中。〈日葡辞書〉。「―の無事を祈る」

②たび。旅行。

③島原・吉原その他の遊郭で、遊女がある一定の日に盛装して郭内を練り歩くこと。吉原では、花魁おいらんが引手茶屋へ往来するのをいい、その歩き方に内八文字・外八文字などというのがあった。おいらん道中。

⇒どうちゅう‐かご【道中駕籠】

⇒どうちゅう‐がさ【道中笠】

⇒どうちゅう‐かせぎ【道中稼ぎ】

⇒どうちゅう‐き【道中記】

⇒どうちゅう‐ぎ【道中着】

⇒どうちゅう‐ざし【道中差】

⇒どうちゅう‐し【道中師】

⇒どうちゅう‐すがた【道中姿】

⇒どうちゅう‐すがら【道中すがら】

⇒どうちゅう‐すごろく【道中双六】

⇒どうちゅう‐すじ【道中筋】

⇒どうちゅう‐づけ【道中付】

⇒どうちゅうづけ‐の‐おうぎ【道中付の扇】

⇒どうちゅう‐ばおり【道中羽織】

⇒どうちゅう‐はばき【道中脛巾】

⇒どうちゅう‐ぶぎょう【道中奉行】

どうちゅう‐かご【道中駕籠】ダウ‥

賃銭を取って街道で客を乗せた駕籠。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐がさ【道中笠】ダウ‥

旅行用の笠。三度笠の類。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐かせぎ【道中稼ぎ】ダウ‥

街道で旅行者から金品を盗むこと。また、その盗人。

⇒どう‐ちゅう【道中】

とうちゅう‐かそう【冬虫夏草】‥サウ

土中の昆虫の幼虫・蜘蛛くもなどに寄生して、その体から子実体しじつたいを生ずる菌類。寄生された虫は冬は生きているが、後に寄生菌が虫を殺し、初夏頃から棒状その他の子実体を形成するのが名の由来。寄生菌は子嚢菌、または不完全菌類の、セミタケ・クモタケなど。古来中国では、蛾類の幼虫に菌の寄生したものを乾燥して生薬とし、これを冬虫夏草と称した。漢方で強壮・鎮静・鎮咳薬。

どうちゅう‐き【道中記】ダウ‥

①旅行の日記。紀行。

②旅路の宿駅・里数・名所・旧跡などを記した書籍。旅行の案内記。道中鑑。道中付。東海道中膝栗毛初「駕かごの内で―を見ていさしやるは」

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐ぎ【道中着】ダウ‥

旅行用の衣服。旅行服。

⇒どう‐ちゅう【道中】

とうちゅうけん‐くもえもん【桃中軒雲右衛門】タウ‥ヱ‥

浪曲師。茨城県(一説に群馬県)の人。はじめ九州・関西で人気を得、1907年(明治40)東京本郷座で「義士銘々伝」と題し赤穂義士の事跡を口演。台本を整備、伴奏・芸風を一新。浪曲中興の祖といわれる。(1873〜1916)

どうちゅう‐ざし【道中差】ダウ‥

近世の庶民が護身用として旅行中に携帯した脇差。武士の刀よりやや短い。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐し【道中師】ダウ‥

①ある区間を往復して、他人の用を足すことを業とした人。飛脚・宰領の類。

②道中で、旅人などの財物を欺き盗む者。ごまのはい。

⇒どう‐ちゅう【道中】

とう‐ちゅうじょ【董仲舒】

前漢の儒者。河北広川の人。春秋公羊くよう伝に精通。景帝の時、春秋博士。漢書に、武帝が彼の献策をいれて儒学を国教化したとあるが、この説には疑問がある。後世、儒宗とされた。著「春秋繁露」「董子文集」。(前179頃〜前104頃)

どうちゅうしょもんかへいしょうじ【同中書門下平章事】‥シヤウ‥

唐・宋代の官名、同平章事の正称。

どうちゅう‐すがた【道中姿】ダウ‥

①旅装束の姿。旅姿。

②遊女の道中の姿。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐すがら【道中すがら】ダウ‥

旅行の出発から到着までの間。道すがら。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「殊にそちは通しぢやげな、―も用あらば」

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐すごろく【道中双六】ダウ‥

東海道五十三次などの図を描き、まわり双六の方法で遊んだ絵双六。江戸時代に流行。旅双六。〈[季]新年〉。→すごろく。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐すじ【道中筋】ダウ‥スヂ

旅行の道筋。街道の宿場。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―も吟味強く」

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐づけ【道中付】ダウ‥

(→)道中記2に同じ。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅうづけ‐の‐おうぎ【道中付の扇】ダウ‥アフギ

旅行に必要な里程・宿駅などを記した扇。好色一代男7「尻からげを下ろし、―を翳かざして」

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐ばおり【道中羽織】ダウ‥

武士の着た旅行用の羽織。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐はばき【道中脛巾】ダウ‥

道中に用いる脚絆きゃはん。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐ぶぎょう【道中奉行】ダウ‥ギヤウ

江戸幕府の職名。大目付・勘定奉行の兼職。諸国街道・宿駅の取締り、道路・橋梁などの修復、宿場の公事訴訟の吟味などをつかさどった。

⇒どう‐ちゅう【道中】

とう‐ちょう【冬鳥】‥テウ

⇒ふゆどり

とう‐ちょう【当朝】タウテウ

①この朝廷。現在の朝廷。

②この王朝。現在の王朝。

③この御代。当代。

とう‐ちょう【唐朝】タウテウ

唐の朝廷。唐の世。

とう‐ちょう【盗聴】タウチヤウ

ぬすみ聴きすること。「電話を―する」「―器」

とう‐ちょう【登庁】‥チヤウ

官庁に出勤すること。「初―」↔退庁

とう‐ちょう【登頂】‥チヤウ

山などの頂上に登ること。とちょう。

とう‐ちょう【等張】‥チヤウ

二つの溶液の浸透圧が等しいこと。「―液」

とう‐ちょう【頭頂】‥チヤウ

⇒ずちょう。

⇒とうちょう‐こつ【頭頂骨】

どう‐ちょう【同調】‥テウ

①調子が同じであること。

②他と調子を合わせること。他人の主張に自分の意見を一致させること。

③機械的振動体または電気的振動回路などが、外部から与えられる振動に共振するように、その固有振動数を調節すること。

⇒どうちょう‐かいろ【同調回路】

⇒どうちょう‐しゃ【同調者】

⇒どうちょう‐せい【同調性】

⇒どうちょう‐ばいよう【同調培養】

どう‐ちょう【堂頭】ダウテウ

(チョウは宋の俗音)禅宗寺院で住職の居所。また、その住職。方丈。堂上。

どう‐ちょう【道庁】ダウチヤウ

北海道庁の略。北海道の行政事務を処理する役所。

どうちょう‐かいろ【同調回路】‥テウクワイ‥

外部の電気的振動と同じ固有振動数をもち、これと共振するような電気回路。

⇒どう‐ちょう【同調】

とうちょう‐こつ【頭頂骨】‥チヤウ‥

頭蓋骨とうがいこつの一部。頭蓋の中心にある左右一対の凹凸のない方形の骨。顱頂骨ろちょうこつ。→頭蓋骨(図)

⇒とう‐ちょう【頭頂】

どうちょう‐しゃ【同調者】‥テウ‥

ある意見に賛成し支持する人。→同伴者2。

⇒どう‐ちょう【同調】

どうちょう‐せい【同調性】‥テウ‥

社会生活で周囲の人たちと同様の行動様式をとる性向。

⇒どう‐ちょう【同調】

どうちょう‐とせつ【道聴塗説】ダウチヤウ‥

[論語陽貨「道に聴きて塗(=道)に説くは、徳をこれ棄つる也」](道上で聴いたことを直ちに途上で話す意)善言を聞いてもそれを心にとどめて自分のものにしないこと。また、他人の言説をすぐ受売りすること。転じて、いい加減な世間の受売り話の意にも用いる。

どうちょう‐ばいよう【同調培養】‥テウ‥ヤウ

微生物その他の細胞集団の培養において、細胞分裂など細胞周期の位相を大多数の細胞で一致させる培養法。

⇒どう‐ちょう【同調】

とう‐ちょく【当直】タウ‥

当番で、日直または宿直すること。また、その人。「―医」

どうち‐りつ【同値律】

〔数〕(→)反射律・(→)対称律・(→)推移律の総称。

⇒どう‐ち【同値】

とう‐ちりめん【唐縮緬】タウ‥

メリンスの別称。仮名文章娘節用「藍御納戸の―」

とう‐ちん【東浄】

(トウジョウとも)(→)東司とうすに同じ。↔西浄せいじん

とう‐ちん【陶枕】タウ‥

陶磁製の枕。

とうちん‐こう【透頂香】‥カウ

(→)外郎ういろう1の異称。狂言、膏薬煉「腰なる印籠より膏薬を―ほど取出し」

とう‐つう【疼痛】

ずきずき痛むこと。うずくこと。また、そのいたみ。

とう‐つう【頭痛】

⇒ずつう

どう‐つう【導通】ダウ‥

電流が通じていること。「―試験」

とう‐つうじ【唐通事】タウ‥

江戸時代、長崎における中国語の通訳官。大通事・小通事・稽古通事・内通事等の階級があり、唐人屋敷内に通事会所を置き、年番の通事が奉行所と中国人との間の外交・通商事務に当たった。中国人の子孫が多い。↔和蘭オランダ通詞

どう‐づき【胴突き】

①(「土突どづき」の意という)土木・建築の際、地盤を固めるため、人力を利用して地盤をつき固める操作。じぎょう。じがため。

②地形じぎょうまたは杙くい打ちに用いる具。真棒しんぼう・心矢しんや・蛸胴突たこどうつきの類。日葡辞書「ドゥヅキヲカクル」

③(→)「突付つきつけ」に同じ。

④釣りで、錘おもりの上に何本も鉤素はりすをつけて釣る方法。「―仕掛け」

どう‐づ・く【胴突く】

〔他四〕

①胴突きで突く。

②ひどく突く。また、こづく。どづく。誹風柳多留7「―・かれ御宰は壺をまたぐなり」

③(自動詞として)胸がどきどきする。浄瑠璃、苅萱桑門筑紫蠊「とやせんかくやと胸は―・き」

とう‐づくえ【唐机】タウ‥

①中国製の机。

②中国風の机。多くは紫檀製。

トゥッサン‐ルーヴェルチュール【François Dominique Toussaint L'Ouverture】

ハイチ革命の指導者の一人。解放奴隷の子。新植民地憲法を制定したが策略でナポレオン軍に逮捕されフランスへ送還。ジュラ山中で獄死。(1743頃〜1803)

ドゥッチオ【Duccio di Buoninsegna】

イタリアの画家。シエナ派の創始者の一人。作「マエスタ」など。(1255頃〜1319頃)

とう‐づつみ【唐包】タウ‥

古礼で、金襴きんらん・緞子どんすなどの進物を唐紙で包むこと。また、そのもの。

トゥッティ【tutti イタリア】

〔音〕楽器奏者・合唱者全員が演奏に参加すること。また、その部分。総奏。

とう‐つばき【唐椿】タウ‥

ツバキ科の常緑小高木。中国南西部原産で、江戸時代に渡来。ツバキに似て葉はやや狭長、葉脈が顕著。花は赤色重弁で大きく開く。観賞用。ナンテンツバキ。カラツバキ。

どう‐づよ・し【胴強し】

〔形ク〕

(ドウは接頭語)度胸がすわっている。意地が強い。浄瑠璃、女殺油地獄「坂東者の―・く」

とう‐て【当手】タウ‥

①この方。この方面。

②当方。味方。味方の軍勢。太平記10「―の疲れたる兵を以て」

どうで

〔副〕

(→)「どうせ」に同じ。浄瑠璃、曾根崎「―女房にや持ちやさんすまい」

とう‐てい【東帝】

①東方の帝。

②春の神。東皇。青帝。

とう‐てい【到底】タウ‥

〔副〕

①(主に明治期に用いた)つまるところ。つまり。結局。「―死んだこととあきらめ」

②(あとに否定の語を伴う)いかにしても。どうしても。とても。「―できない」「―無理だ」

どう‐てい【同定】

①同一であることを見きわめること。

②自然科学で、既存の分類体系の中に位置づけ、どれと同じであるかを認定すること。

どう‐てい【童貞】

①まだ異性と交接していないこと。また、その人。主として男子についていう。「―を守る」

②カトリック教で、尼僧の称。

⇒どうてい‐せいしょく【童貞生殖】

⇒どうてい‐せつ【童貞説】

どう‐てい【道程】ダウ‥

①みちのり。旅程。行程。「1日30キロの―」

②ある所・状態に至るまでの道すじ。「苦難の―を経る」

どう‐でい【銅泥】

銅粉を膠にかわにまぜて作った絵具。

とう‐ていかん【藤貞幹】

江戸後期の考証学者。京都の人。無仏斎・亀石堂・好古と号。古文書・金石文を研究、日本書紀の紀年の捏造を指摘。著「衝口発しょうこうはつ」「好古日録」など。(1732〜1797)

どうてい‐こ【洞庭湖】

(Dongting Hu)中国湖南省の北部にある大湖。かつては「八百里の洞庭」と呼ばれたが、泥砂の堆積により今は多くの湖沼に分かれる。付近に瀟湘しょうしょう八景がある。→瀟湘八景

どうてい‐せいしょく【童貞生殖】

単為生殖の一つ。植物において、雄性配偶子が単独に細胞分裂して胚を形成する現象。人工的にも誘導される。

⇒どう‐てい【童貞】

どうてい‐せつ【童貞説】

(→)処女受胎に同じ。

⇒どう‐てい【童貞】

とう‐てき【当敵】タウ‥

目ざすところの敵。当面の敵。太平記37「道誉は相模守の―なれば」

とう‐てき【投擲】

①なげること。なげうつこと。

②投擲競技の略。フィールド競技の中で、砲丸投・円盤投・ハンマー投・槍投などの総称。

どう‐てき【動的】

動いているさま。動きに富んでいるさま。「―な情勢分析」↔静的。

⇒どうてき‐あんぜん【動的安全】

どうてき‐あんぜん【動的安全】

〔法〕所有者自身の権利の保護とは別に、取引自体を保護し、取引により権利を取得する者の地位を安全ならしめること。例えば即時取得(善意取得)。取引の安全。↔静的安全。→公信の原則

⇒どう‐てき【動的】

とう‐てつ【透徹】

①すきとおること。澄んでにごりのないこと。「―した心境」

②明晰めいせきであること。「―した論理」

どう‐てつ【同轍】

①(すべての車のわだちの幅を同じにする意から)天下を統一すること。同文同軌。

②(同じわだちの意)同一であること。

どう‐てつ【洞徹】

①すきとおること。洞達。

②はっきりと知りつくすこと。

とうてつ‐もん【饕餮文】タウ‥

古代中国の器物、特に殷・周時代の銅器に見られる、眼と角つのを強調した奇異な獣面文様。有力氏族のシンボルとみる説がある。

饕餮文

⇒とうちく‐らん【唐竹蘭】

とうちく‐らん【唐竹蘭】タウ‥

ユリ科の多年草。高さ約70センチメートル。花は鶴に似て下垂し、紫色を帯びる。沖縄産。観賞用。

⇒とう‐ちく【唐竹】

とうち‐けん【統治権】

国家を統治する権力。国土・国民を支配する権利。主権。

⇒とう‐ち【統治】

とうち‐こうい【統治行為】‥カウヰ

〔法〕統治の基本にかかわる高度に政治的な行為で、裁判所の審査権が例外的に及ばないとされる行為。適法性の判断は国民・国会に委ねるべきとされる。衆議院の解散、日米安保条約が憲法違反か否かが争われたときに援用されたが、その存在の承認をめぐって対立がある。

⇒とう‐ち【統治】

とう‐ぢさ【唐萵苣】

〔植〕フダンソウの別称。

とうち‐しゃ【統治者】

国家を統治する者。統治権の主体。

⇒とう‐ち【統治】

どうち‐ちゅうこう【同治中興】

同治年間に行われた政治改革。太平天国の乱を平定、洋務運動を推進し、清朝の政情を一時安定させた。

⇒どうち【同治】

どうちばらい‐てがた【同地払手形】‥バラヒ‥

支払地と振出人(為替手形ならば支払人)の住所地とが同一の手形。↔他地払手形

⇒どう‐ち【同地】

とう‐ちゃ【唐茶】タウ‥

①中国から渡来した茶。浄瑠璃、博多小女郎波枕「茶出しに―つまみ込む」

②ツバキ科の常緑低木。幹・葉・花ともに茶に似るが、はるかに大。九州産。葉を飲用とし、栽植。にがちゃ。

③紅茶の別称。

④僧家で、酒の隠語。

とう‐ちゃ【闘茶】

南北朝・室町時代、茶会で本茶・非茶などを判別し、茶の品質の優劣を競った遊戯。

とう‐ちゃく【到着】タウ‥

ある地点に行きつくこと。とどくこと。到達。着到。「現場に―する」「―時刻」

⇒とうちゃく‐ねだん【到着値段】

どう‐ちゃく【同着】

決勝点や目的地などに同時に着くこと。

どう‐ちゃく【撞着】

①つきあたること。ぶつかること。

②前後が一致しないこと。つじつまが合わないこと。矛盾。「自家―」

とうちゃく‐ねだん【到着値段】タウ‥

商品が買手の所に到着するまでに要した費用を原価に加算した値段。到着価格。

⇒とう‐ちゃく【到着】

とう‐ちゃん【父ちゃん】

幼児が父親を親しんで呼ぶ語。お父ちゃん。

とう‐ちゅう【頭注・頭註】

書籍などの本文の上方に注を記すこと。また、その注。頭書。冠注。↔脚注

どう‐ちゅう【道中】ダウ‥

①道の半ば。途中。〈日葡辞書〉。「―の無事を祈る」

②たび。旅行。

③島原・吉原その他の遊郭で、遊女がある一定の日に盛装して郭内を練り歩くこと。吉原では、花魁おいらんが引手茶屋へ往来するのをいい、その歩き方に内八文字・外八文字などというのがあった。おいらん道中。

⇒どうちゅう‐かご【道中駕籠】

⇒どうちゅう‐がさ【道中笠】

⇒どうちゅう‐かせぎ【道中稼ぎ】

⇒どうちゅう‐き【道中記】

⇒どうちゅう‐ぎ【道中着】

⇒どうちゅう‐ざし【道中差】

⇒どうちゅう‐し【道中師】

⇒どうちゅう‐すがた【道中姿】

⇒どうちゅう‐すがら【道中すがら】

⇒どうちゅう‐すごろく【道中双六】

⇒どうちゅう‐すじ【道中筋】

⇒どうちゅう‐づけ【道中付】

⇒どうちゅうづけ‐の‐おうぎ【道中付の扇】

⇒どうちゅう‐ばおり【道中羽織】

⇒どうちゅう‐はばき【道中脛巾】

⇒どうちゅう‐ぶぎょう【道中奉行】

どうちゅう‐かご【道中駕籠】ダウ‥

賃銭を取って街道で客を乗せた駕籠。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐がさ【道中笠】ダウ‥

旅行用の笠。三度笠の類。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐かせぎ【道中稼ぎ】ダウ‥

街道で旅行者から金品を盗むこと。また、その盗人。

⇒どう‐ちゅう【道中】

とうちゅう‐かそう【冬虫夏草】‥サウ

土中の昆虫の幼虫・蜘蛛くもなどに寄生して、その体から子実体しじつたいを生ずる菌類。寄生された虫は冬は生きているが、後に寄生菌が虫を殺し、初夏頃から棒状その他の子実体を形成するのが名の由来。寄生菌は子嚢菌、または不完全菌類の、セミタケ・クモタケなど。古来中国では、蛾類の幼虫に菌の寄生したものを乾燥して生薬とし、これを冬虫夏草と称した。漢方で強壮・鎮静・鎮咳薬。

どうちゅう‐き【道中記】ダウ‥

①旅行の日記。紀行。

②旅路の宿駅・里数・名所・旧跡などを記した書籍。旅行の案内記。道中鑑。道中付。東海道中膝栗毛初「駕かごの内で―を見ていさしやるは」

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐ぎ【道中着】ダウ‥

旅行用の衣服。旅行服。

⇒どう‐ちゅう【道中】

とうちゅうけん‐くもえもん【桃中軒雲右衛門】タウ‥ヱ‥

浪曲師。茨城県(一説に群馬県)の人。はじめ九州・関西で人気を得、1907年(明治40)東京本郷座で「義士銘々伝」と題し赤穂義士の事跡を口演。台本を整備、伴奏・芸風を一新。浪曲中興の祖といわれる。(1873〜1916)

どうちゅう‐ざし【道中差】ダウ‥

近世の庶民が護身用として旅行中に携帯した脇差。武士の刀よりやや短い。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐し【道中師】ダウ‥

①ある区間を往復して、他人の用を足すことを業とした人。飛脚・宰領の類。

②道中で、旅人などの財物を欺き盗む者。ごまのはい。

⇒どう‐ちゅう【道中】

とう‐ちゅうじょ【董仲舒】

前漢の儒者。河北広川の人。春秋公羊くよう伝に精通。景帝の時、春秋博士。漢書に、武帝が彼の献策をいれて儒学を国教化したとあるが、この説には疑問がある。後世、儒宗とされた。著「春秋繁露」「董子文集」。(前179頃〜前104頃)

どうちゅうしょもんかへいしょうじ【同中書門下平章事】‥シヤウ‥

唐・宋代の官名、同平章事の正称。

どうちゅう‐すがた【道中姿】ダウ‥

①旅装束の姿。旅姿。

②遊女の道中の姿。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐すがら【道中すがら】ダウ‥

旅行の出発から到着までの間。道すがら。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「殊にそちは通しぢやげな、―も用あらば」

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐すごろく【道中双六】ダウ‥

東海道五十三次などの図を描き、まわり双六の方法で遊んだ絵双六。江戸時代に流行。旅双六。〈[季]新年〉。→すごろく。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐すじ【道中筋】ダウ‥スヂ

旅行の道筋。街道の宿場。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―も吟味強く」

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐づけ【道中付】ダウ‥

(→)道中記2に同じ。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅうづけ‐の‐おうぎ【道中付の扇】ダウ‥アフギ

旅行に必要な里程・宿駅などを記した扇。好色一代男7「尻からげを下ろし、―を翳かざして」

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐ばおり【道中羽織】ダウ‥

武士の着た旅行用の羽織。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐はばき【道中脛巾】ダウ‥

道中に用いる脚絆きゃはん。

⇒どう‐ちゅう【道中】

どうちゅう‐ぶぎょう【道中奉行】ダウ‥ギヤウ

江戸幕府の職名。大目付・勘定奉行の兼職。諸国街道・宿駅の取締り、道路・橋梁などの修復、宿場の公事訴訟の吟味などをつかさどった。

⇒どう‐ちゅう【道中】

とう‐ちょう【冬鳥】‥テウ

⇒ふゆどり

とう‐ちょう【当朝】タウテウ

①この朝廷。現在の朝廷。

②この王朝。現在の王朝。

③この御代。当代。

とう‐ちょう【唐朝】タウテウ

唐の朝廷。唐の世。

とう‐ちょう【盗聴】タウチヤウ

ぬすみ聴きすること。「電話を―する」「―器」

とう‐ちょう【登庁】‥チヤウ

官庁に出勤すること。「初―」↔退庁

とう‐ちょう【登頂】‥チヤウ

山などの頂上に登ること。とちょう。

とう‐ちょう【等張】‥チヤウ

二つの溶液の浸透圧が等しいこと。「―液」

とう‐ちょう【頭頂】‥チヤウ

⇒ずちょう。

⇒とうちょう‐こつ【頭頂骨】

どう‐ちょう【同調】‥テウ

①調子が同じであること。

②他と調子を合わせること。他人の主張に自分の意見を一致させること。

③機械的振動体または電気的振動回路などが、外部から与えられる振動に共振するように、その固有振動数を調節すること。

⇒どうちょう‐かいろ【同調回路】

⇒どうちょう‐しゃ【同調者】

⇒どうちょう‐せい【同調性】

⇒どうちょう‐ばいよう【同調培養】

どう‐ちょう【堂頭】ダウテウ

(チョウは宋の俗音)禅宗寺院で住職の居所。また、その住職。方丈。堂上。

どう‐ちょう【道庁】ダウチヤウ

北海道庁の略。北海道の行政事務を処理する役所。

どうちょう‐かいろ【同調回路】‥テウクワイ‥

外部の電気的振動と同じ固有振動数をもち、これと共振するような電気回路。

⇒どう‐ちょう【同調】

とうちょう‐こつ【頭頂骨】‥チヤウ‥

頭蓋骨とうがいこつの一部。頭蓋の中心にある左右一対の凹凸のない方形の骨。顱頂骨ろちょうこつ。→頭蓋骨(図)

⇒とう‐ちょう【頭頂】

どうちょう‐しゃ【同調者】‥テウ‥

ある意見に賛成し支持する人。→同伴者2。

⇒どう‐ちょう【同調】

どうちょう‐せい【同調性】‥テウ‥

社会生活で周囲の人たちと同様の行動様式をとる性向。

⇒どう‐ちょう【同調】

どうちょう‐とせつ【道聴塗説】ダウチヤウ‥

[論語陽貨「道に聴きて塗(=道)に説くは、徳をこれ棄つる也」](道上で聴いたことを直ちに途上で話す意)善言を聞いてもそれを心にとどめて自分のものにしないこと。また、他人の言説をすぐ受売りすること。転じて、いい加減な世間の受売り話の意にも用いる。

どうちょう‐ばいよう【同調培養】‥テウ‥ヤウ

微生物その他の細胞集団の培養において、細胞分裂など細胞周期の位相を大多数の細胞で一致させる培養法。

⇒どう‐ちょう【同調】

とう‐ちょく【当直】タウ‥

当番で、日直または宿直すること。また、その人。「―医」

どうち‐りつ【同値律】

〔数〕(→)反射律・(→)対称律・(→)推移律の総称。

⇒どう‐ち【同値】

とう‐ちりめん【唐縮緬】タウ‥

メリンスの別称。仮名文章娘節用「藍御納戸の―」

とう‐ちん【東浄】

(トウジョウとも)(→)東司とうすに同じ。↔西浄せいじん

とう‐ちん【陶枕】タウ‥

陶磁製の枕。

とうちん‐こう【透頂香】‥カウ

(→)外郎ういろう1の異称。狂言、膏薬煉「腰なる印籠より膏薬を―ほど取出し」

とう‐つう【疼痛】

ずきずき痛むこと。うずくこと。また、そのいたみ。

とう‐つう【頭痛】

⇒ずつう

どう‐つう【導通】ダウ‥

電流が通じていること。「―試験」

とう‐つうじ【唐通事】タウ‥

江戸時代、長崎における中国語の通訳官。大通事・小通事・稽古通事・内通事等の階級があり、唐人屋敷内に通事会所を置き、年番の通事が奉行所と中国人との間の外交・通商事務に当たった。中国人の子孫が多い。↔和蘭オランダ通詞

どう‐づき【胴突き】

①(「土突どづき」の意という)土木・建築の際、地盤を固めるため、人力を利用して地盤をつき固める操作。じぎょう。じがため。

②地形じぎょうまたは杙くい打ちに用いる具。真棒しんぼう・心矢しんや・蛸胴突たこどうつきの類。日葡辞書「ドゥヅキヲカクル」

③(→)「突付つきつけ」に同じ。

④釣りで、錘おもりの上に何本も鉤素はりすをつけて釣る方法。「―仕掛け」

どう‐づ・く【胴突く】

〔他四〕

①胴突きで突く。

②ひどく突く。また、こづく。どづく。誹風柳多留7「―・かれ御宰は壺をまたぐなり」

③(自動詞として)胸がどきどきする。浄瑠璃、苅萱桑門筑紫蠊「とやせんかくやと胸は―・き」

とう‐づくえ【唐机】タウ‥

①中国製の机。

②中国風の机。多くは紫檀製。

トゥッサン‐ルーヴェルチュール【François Dominique Toussaint L'Ouverture】

ハイチ革命の指導者の一人。解放奴隷の子。新植民地憲法を制定したが策略でナポレオン軍に逮捕されフランスへ送還。ジュラ山中で獄死。(1743頃〜1803)

ドゥッチオ【Duccio di Buoninsegna】

イタリアの画家。シエナ派の創始者の一人。作「マエスタ」など。(1255頃〜1319頃)

とう‐づつみ【唐包】タウ‥

古礼で、金襴きんらん・緞子どんすなどの進物を唐紙で包むこと。また、そのもの。

トゥッティ【tutti イタリア】

〔音〕楽器奏者・合唱者全員が演奏に参加すること。また、その部分。総奏。

とう‐つばき【唐椿】タウ‥

ツバキ科の常緑小高木。中国南西部原産で、江戸時代に渡来。ツバキに似て葉はやや狭長、葉脈が顕著。花は赤色重弁で大きく開く。観賞用。ナンテンツバキ。カラツバキ。

どう‐づよ・し【胴強し】

〔形ク〕

(ドウは接頭語)度胸がすわっている。意地が強い。浄瑠璃、女殺油地獄「坂東者の―・く」

とう‐て【当手】タウ‥

①この方。この方面。

②当方。味方。味方の軍勢。太平記10「―の疲れたる兵を以て」

どうで

〔副〕

(→)「どうせ」に同じ。浄瑠璃、曾根崎「―女房にや持ちやさんすまい」

とう‐てい【東帝】

①東方の帝。

②春の神。東皇。青帝。

とう‐てい【到底】タウ‥

〔副〕

①(主に明治期に用いた)つまるところ。つまり。結局。「―死んだこととあきらめ」

②(あとに否定の語を伴う)いかにしても。どうしても。とても。「―できない」「―無理だ」

どう‐てい【同定】

①同一であることを見きわめること。

②自然科学で、既存の分類体系の中に位置づけ、どれと同じであるかを認定すること。

どう‐てい【童貞】

①まだ異性と交接していないこと。また、その人。主として男子についていう。「―を守る」

②カトリック教で、尼僧の称。

⇒どうてい‐せいしょく【童貞生殖】

⇒どうてい‐せつ【童貞説】

どう‐てい【道程】ダウ‥

①みちのり。旅程。行程。「1日30キロの―」

②ある所・状態に至るまでの道すじ。「苦難の―を経る」

どう‐でい【銅泥】

銅粉を膠にかわにまぜて作った絵具。

とう‐ていかん【藤貞幹】

江戸後期の考証学者。京都の人。無仏斎・亀石堂・好古と号。古文書・金石文を研究、日本書紀の紀年の捏造を指摘。著「衝口発しょうこうはつ」「好古日録」など。(1732〜1797)

どうてい‐こ【洞庭湖】

(Dongting Hu)中国湖南省の北部にある大湖。かつては「八百里の洞庭」と呼ばれたが、泥砂の堆積により今は多くの湖沼に分かれる。付近に瀟湘しょうしょう八景がある。→瀟湘八景

どうてい‐せいしょく【童貞生殖】

単為生殖の一つ。植物において、雄性配偶子が単独に細胞分裂して胚を形成する現象。人工的にも誘導される。

⇒どう‐てい【童貞】

どうてい‐せつ【童貞説】

(→)処女受胎に同じ。

⇒どう‐てい【童貞】

とう‐てき【当敵】タウ‥

目ざすところの敵。当面の敵。太平記37「道誉は相模守の―なれば」

とう‐てき【投擲】

①なげること。なげうつこと。

②投擲競技の略。フィールド競技の中で、砲丸投・円盤投・ハンマー投・槍投などの総称。

どう‐てき【動的】

動いているさま。動きに富んでいるさま。「―な情勢分析」↔静的。

⇒どうてき‐あんぜん【動的安全】

どうてき‐あんぜん【動的安全】

〔法〕所有者自身の権利の保護とは別に、取引自体を保護し、取引により権利を取得する者の地位を安全ならしめること。例えば即時取得(善意取得)。取引の安全。↔静的安全。→公信の原則

⇒どう‐てき【動的】

とう‐てつ【透徹】

①すきとおること。澄んでにごりのないこと。「―した心境」

②明晰めいせきであること。「―した論理」

どう‐てつ【同轍】

①(すべての車のわだちの幅を同じにする意から)天下を統一すること。同文同軌。

②(同じわだちの意)同一であること。

どう‐てつ【洞徹】

①すきとおること。洞達。

②はっきりと知りつくすこと。

とうてつ‐もん【饕餮文】タウ‥

古代中国の器物、特に殷・周時代の銅器に見られる、眼と角つのを強調した奇異な獣面文様。有力氏族のシンボルとみる説がある。

饕餮文

どう‐で‐も

〔副〕

①どうしても。どうあっても。梅暦「―してお金をこしらへないと」

②どのようにでも。どうなろうと。誹風柳多留19「―しいすから下に居なんしよ」。「そんなことは―いい」

③どう考えても。たしかに。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「―権三はよい男」

とう‐てん【冬天】

冬の天気。冬空。

とう‐てん【当店】タウ‥

この店。わが店。

とう‐てん【東天】

①東の空。

②夜明けの空。

⇒とうてん‐こう【東天紅】

とう‐てん【唐天】タウ‥

舶来のビロード。別珍。

とう‐てん【滔天】タウ‥

①水が天までみなぎりわたること。太平記24「已に―の波瀾を揚げ」

②たいそう勢いの盛んなこと。「―の勢い」

とう‐てん【読点】

一つの文の内部で、語句の断続を明らかにするために、切れ目に施す点。「、」↔句点

とう‐でん【盗電】タウ‥

正規の契約をしないで、電力をひそかに使うこと。

とう‐でん【答電】タフ‥

返答の電報。返電。

どう‐てん【同点】

得点数が同じであること。「―決勝」

どう‐てん【動天】

天を動かすほど勢いが盛んなこと。「―驚地」

どう‐てん【動転】

①移動転変すること。かわりうつること。

②(「動顛」とも書く)驚きあわてること。仰天。申楽談儀「かくてこそ―有まじけれ」。「気が―する」

とうてん‐こう【東天紅】

①(東の空が紅くなったのを知らせる意をこめた当て字)暁に鶏の鳴く声。狂言、佐渡狐「―と鳴く。おのれそれは鶏の鳴き声じや」

②長鳴鶏ながなきどりの一種。土佐の原産。鳴き声が長く抑揚がある。

トウテンコウ

撮影:小宮輝之

どう‐で‐も

〔副〕

①どうしても。どうあっても。梅暦「―してお金をこしらへないと」

②どのようにでも。どうなろうと。誹風柳多留19「―しいすから下に居なんしよ」。「そんなことは―いい」

③どう考えても。たしかに。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「―権三はよい男」

とう‐てん【冬天】

冬の天気。冬空。

とう‐てん【当店】タウ‥

この店。わが店。

とう‐てん【東天】

①東の空。

②夜明けの空。

⇒とうてん‐こう【東天紅】

とう‐てん【唐天】タウ‥

舶来のビロード。別珍。

とう‐てん【滔天】タウ‥

①水が天までみなぎりわたること。太平記24「已に―の波瀾を揚げ」

②たいそう勢いの盛んなこと。「―の勢い」

とう‐てん【読点】

一つの文の内部で、語句の断続を明らかにするために、切れ目に施す点。「、」↔句点

とう‐でん【盗電】タウ‥

正規の契約をしないで、電力をひそかに使うこと。

とう‐でん【答電】タフ‥

返答の電報。返電。

どう‐てん【同点】

得点数が同じであること。「―決勝」

どう‐てん【動天】

天を動かすほど勢いが盛んなこと。「―驚地」

どう‐てん【動転】

①移動転変すること。かわりうつること。

②(「動顛」とも書く)驚きあわてること。仰天。申楽談儀「かくてこそ―有まじけれ」。「気が―する」

とうてん‐こう【東天紅】

①(東の空が紅くなったのを知らせる意をこめた当て字)暁に鶏の鳴く声。狂言、佐渡狐「―と鳴く。おのれそれは鶏の鳴き声じや」

②長鳴鶏ながなきどりの一種。土佐の原産。鳴き声が長く抑揚がある。

トウテンコウ

撮影:小宮輝之

⇒とう‐てん【東天】

とうでん‐てん【等電点】

両性電解質(アミノ酸・蛋白質など)が水溶液中で酸ならびに塩基として解離し、正負電荷の数が等しくなるときの水素イオン濃度。

とうと【尊・貴】タフト

とうといこと。催馬楽、あな尊と「あな―今日の―さ」

とう‐と【東都】

東方の都。特に、江戸または東京を指す。

とう‐と

〔副〕

(トウドとも)

①全く。すっかり。狂言、那須与一「波風―しづまつて」

②ちょうど。ぴたりと。しっかりと。狂言、居杭「―これに当つてをりまする」

③気楽に。ゆったりと。狂言、磁石「先づ―居さしめ」

④(下に否定の語を伴って)すこしも。全然。滑稽本、続膝栗毛「酒はひとりでは―もうあかんものぢや」

とうど【田人】タウド

(タヒトの音便)田打や田植に従事する人。また、日雇い。田子たご。

とう‐ど【当度】タウ‥

こんど。このたび。

とう‐ど【東土】

東方の土地。東国。

とう‐ど【凍土】

こおった土。また、その土地。凍野。

とう‐ど【唐土】タウ‥

昔、わが国で中国を呼んだ称。もろこし。から。

とう‐ど【陶土】タウ‥

陶磁器の素地きじに用いる粘土類。カオリン・木節きぶし粘土・蛙目がいろめ粘土など。磁器に用いるものは磁土ともいう。陶石。

とう‐ど【糖度】タウ‥

果物などに含まれる糖分の割合。

とう‐ど

〔副〕

(→)「とうと」に同じ。日葡辞書「トウドモノヲヲ(置)ク」

どう‐と【同途】

①おなじみち。

②おなじ方法。

どう‐と【道途】ダウ‥

みち。道路。

どう‐と

〔副〕

(→)「どうど」に同じ。狂言、今参「一度に―置かう」。「―倒れる」

どう‐ど

〔副〕

①物が倒れまたは落ちるさま。また、他の物に強く当たるさま。どさっと。日葡辞書「ドウドヲツル」

②一度にたくさんの物を置いたり積んだりするさま。どっしりと。でんと。狂言、文相撲「一度に―置かうと思ふ」

③病気が重くなって起き上がることのできないさま。どっと。浮世風呂2「―床について十死一生だはな」

とうと・い【尊い・貴い】タフトイ

〔形〕[文]たふと・し(ク)

(タットイとも)

①立派で、あるいは美しく近寄り難い。崇高である。神々しい。古事記上「汝が命みことに益して―・き神ます」。万葉集17「天の下すでに覆ひて降る雪の光を見れば―・くもあるか」

②大事にすべきである。うやまい重んずべきである。万葉集5「父母を見れば―・し」。徒然草「―・きひじりの云ひ置きける事を書き付けて」。「―・い生命」「―・い犠牲」

③高い価値がある。めでたくよい。すぐれている。万葉集3「極まりて―・きものは酒にしあるらし」。源氏物語手習「その頃、横川になにがしの僧都とか言ひて、いと―・き人住みけり」

④地位が高い。東大寺諷誦文稿「富めりし門の反りて貧しく、―・かりし人家の賤しく成りて」。「―・い身分の人」

◇1・2のように、尊敬の感じがこもる場合に「尊」、3・4のように、貴重あるいは高貴の意味がこめられる場合に「貴」を使うことが多い。

⇒尊い寺は門から見ゆる

⇒とう‐てん【東天】

とうでん‐てん【等電点】

両性電解質(アミノ酸・蛋白質など)が水溶液中で酸ならびに塩基として解離し、正負電荷の数が等しくなるときの水素イオン濃度。

とうと【尊・貴】タフト

とうといこと。催馬楽、あな尊と「あな―今日の―さ」

とう‐と【東都】

東方の都。特に、江戸または東京を指す。

とう‐と

〔副〕

(トウドとも)

①全く。すっかり。狂言、那須与一「波風―しづまつて」

②ちょうど。ぴたりと。しっかりと。狂言、居杭「―これに当つてをりまする」

③気楽に。ゆったりと。狂言、磁石「先づ―居さしめ」

④(下に否定の語を伴って)すこしも。全然。滑稽本、続膝栗毛「酒はひとりでは―もうあかんものぢや」

とうど【田人】タウド

(タヒトの音便)田打や田植に従事する人。また、日雇い。田子たご。

とう‐ど【当度】タウ‥

こんど。このたび。

とう‐ど【東土】

東方の土地。東国。

とう‐ど【凍土】

こおった土。また、その土地。凍野。

とう‐ど【唐土】タウ‥

昔、わが国で中国を呼んだ称。もろこし。から。

とう‐ど【陶土】タウ‥

陶磁器の素地きじに用いる粘土類。カオリン・木節きぶし粘土・蛙目がいろめ粘土など。磁器に用いるものは磁土ともいう。陶石。

とう‐ど【糖度】タウ‥

果物などに含まれる糖分の割合。

とう‐ど

〔副〕

(→)「とうと」に同じ。日葡辞書「トウドモノヲヲ(置)ク」

どう‐と【同途】

①おなじみち。

②おなじ方法。

どう‐と【道途】ダウ‥

みち。道路。

どう‐と

〔副〕

(→)「どうど」に同じ。狂言、今参「一度に―置かう」。「―倒れる」

どう‐ど

〔副〕

①物が倒れまたは落ちるさま。また、他の物に強く当たるさま。どさっと。日葡辞書「ドウドヲツル」

②一度にたくさんの物を置いたり積んだりするさま。どっしりと。でんと。狂言、文相撲「一度に―置かうと思ふ」

③病気が重くなって起き上がることのできないさま。どっと。浮世風呂2「―床について十死一生だはな」

とうと・い【尊い・貴い】タフトイ

〔形〕[文]たふと・し(ク)

(タットイとも)

①立派で、あるいは美しく近寄り難い。崇高である。神々しい。古事記上「汝が命みことに益して―・き神ます」。万葉集17「天の下すでに覆ひて降る雪の光を見れば―・くもあるか」

②大事にすべきである。うやまい重んずべきである。万葉集5「父母を見れば―・し」。徒然草「―・きひじりの云ひ置きける事を書き付けて」。「―・い生命」「―・い犠牲」

③高い価値がある。めでたくよい。すぐれている。万葉集3「極まりて―・きものは酒にしあるらし」。源氏物語手習「その頃、横川になにがしの僧都とか言ひて、いと―・き人住みけり」

④地位が高い。東大寺諷誦文稿「富めりし門の反りて貧しく、―・かりし人家の賤しく成りて」。「―・い身分の人」

◇1・2のように、尊敬の感じがこもる場合に「尊」、3・4のように、貴重あるいは高貴の意味がこめられる場合に「貴」を使うことが多い。

⇒尊い寺は門から見ゆる

とうだい‐もり【灯台守】🔗⭐🔉

とうだい‐もり【灯台守】

(→)灯台2の番人。

⇒とう‐だい【灯台】

とう‐ひょう【灯標】‥ヘウ🔗⭐🔉

とう‐ひょう【灯標】‥ヘウ

航路標識の一種。岩礁・暗礁または浅洲あさすの上にコンクリートなどで点灯装置を設置し、船舶の座礁などを防ぎ、航路を指示するもの。旧称、挂灯立標けいとうりゅうひょう。

とう‐ふひょう【灯浮標】‥ヘウ🔗⭐🔉

とう‐ふひょう【灯浮標】‥ヘウ

浮標の上に点灯装置を施した航路標識。潮流・水深などの関係から標灯の建設が困難な海面に錨で繋留する。旧称、挂灯けいとう浮標。

とうぶん‐りょう【灯分料】‥レウ🔗⭐🔉

とうぶん‐りょう【灯分料】‥レウ

平安時代、寺院の維持のため灯明の油料を名目として政府が支給した稲。

とう‐みょう【灯明】‥ミヤウ🔗⭐🔉

とう‐みょう【灯明】‥ミヤウ

神仏に供える灯火。みあかし。「お―をあげる」

⇒とうみょう‐せん【灯明船】

⇒とうみょう‐だい【灯明台】

とうみょうじ‐なわて【灯明寺畷】‥ミヤウ‥ナハテ🔗⭐🔉

とうみょうじ‐なわて【灯明寺畷】‥ミヤウ‥ナハテ

福井市灯明寺付近の九頭竜川の堤で、新田義貞戦死の古戦場。

とうみょう‐せん【灯明船】‥ミヤウ‥🔗⭐🔉

とうみょう‐せん【灯明船】‥ミヤウ‥

(→)灯船に同じ。

⇒とう‐みょう【灯明】

とうみょう‐だい【灯明台】‥ミヤウ‥🔗⭐🔉

とうみょう‐だい【灯明台】‥ミヤウ‥

灯明をともす台。→灯台1

⇒とう‐みょう【灯明】

○灯滅せんとして光を増すとうめっせんとしてひかりをます🔗⭐🔉

○灯滅せんとして光を増すとうめっせんとしてひかりをます

[法滅尽経](ともしびの消えようとする時に、光がしばらく明るくなる意)人の死ぬ直前にちょっと容態のよくなること、物事の滅びる間際に、しばらく勢いの盛んになることにたとえる。

⇒とう【灯・燈】

とう‐めん【当面】タウ‥

いま直面していること。さしあたり。「―の問題」「危機に―する」

とう‐めん【東面】

①東方に面すること。

②東方に面した方。ひがしおもて。

とう‐めん【痘面】

あばたのある顔。あばたづら。

とうめん‐よう【等面葉】‥エフ

〔生〕気孔・柵状組織などが表裏両面にほぼ同様に発達し、両面ほとんど同色で表裏の区別のない葉。スイセンの葉はその例。

とうも

(田面または外面か)村の周囲の耕地。とも。

どう‐も

[一]〔副〕

①(下に否定の語を伴って)どのように試みても。どうしても。「―うまくいかない」

②はっきりはしないが、どことなく。何だか。何かしら。「―変だ」「―迷ったらしい」

③全く。まことに。「―すみません」「―有難う」

[二]〔感〕

([一]の用法の後段を略したもの)感謝・祝福・謝罪・悔みなどの意で、口頭の挨拶に広く用いる語。「先日は―」「いや――」

⇒どうも言われぬ

とう‐ゆ【灯油】🔗⭐🔉

とう‐ゆ【灯油】

(kerosene)

①点灯用の油。ともしあぶら。

②原油を蒸留しセ氏150〜280度で留出する留分りゅうぶん。古くは灯火用とし、暖房用燃料・ディーゼル発動機燃料・ジェット機関燃料・機械洗浄などに用いる。ケロシン。

⇒とうゆ‐きかん【灯油機関】

とうゆ‐きかん【灯油機関】‥クワン🔗⭐🔉

とうゆ‐きかん【灯油機関】‥クワン

灯油を加熱気化し、これを点火爆発して動力を発生させる内燃機関。主に小馬力の漁船または農業機械に用いる。

⇒とう‐ゆ【灯油】

とう‐よう【灯用】🔗⭐🔉

とう‐よう【灯用】

灯火に用いること。「―アルコール」

とう‐ろう【灯籠】🔗⭐🔉

とう‐ろう【灯籠】

照明器具の一つ。石・竹・木・金属などの枠に紙や紗などを張り、その中に灯火を入れる。軒先などに釣る釣灯籠と戸外に据えつける台灯籠とがある。奈良時代には寺院で使われたが、平安時代以降、住宅や神社でも使われるようになった。〈[季]秋〉。→石灯籠(図)。

⇒とうろう‐おどり【灯籠踊】

⇒とうろう‐ながし【灯籠流し】

⇒とうろう‐びん【灯籠鬢】

⇒とうろう‐ぶね【灯籠舟】

とうろう‐おどり【灯籠踊】‥ヲドリ🔗⭐🔉

とうろう‐おどり【灯籠踊】‥ヲドリ

盆踊や祭礼に、夜間、頭上に火を点じた灯籠を載せて踊ること。

⇒とう‐ろう【灯籠】

とうろう‐ながし【灯籠流し】🔗⭐🔉

とうろう‐ながし【灯籠流し】

盆の終りの日に、小さい灯籠に火を点じて川や海に流す魂たま送りの習俗。〈[季]秋〉

灯籠流しの灯籠

撮影:関戸 勇

灯籠流し(多摩川)

提供:東京都

灯籠流し(多摩川)

提供:東京都

⇒とう‐ろう【灯籠】

○蟷螂の斧とうろうのおの

(「斧」はカマキリの前脚を指す。小さなカマキリが前脚をふりあげて大きな車に向かってゆくという、「荘子」などに見える話から)自分の微弱な力量をかえりみずに強敵に反抗すること。はかない抵抗のたとえ。「蟷螂が斧」「蟷螂が斧を以て隆車に向かう」とも。平家物語7「―を怒らかして隆車に向ふが如し」

⇒とう‐ろう【蟷螂・螳蜋】

⇒とう‐ろう【灯籠】

○蟷螂の斧とうろうのおの

(「斧」はカマキリの前脚を指す。小さなカマキリが前脚をふりあげて大きな車に向かってゆくという、「荘子」などに見える話から)自分の微弱な力量をかえりみずに強敵に反抗すること。はかない抵抗のたとえ。「蟷螂が斧」「蟷螂が斧を以て隆車に向かう」とも。平家物語7「―を怒らかして隆車に向ふが如し」

⇒とう‐ろう【蟷螂・螳蜋】

灯籠流し(多摩川)

提供:東京都

灯籠流し(多摩川)

提供:東京都

⇒とう‐ろう【灯籠】

○蟷螂の斧とうろうのおの

(「斧」はカマキリの前脚を指す。小さなカマキリが前脚をふりあげて大きな車に向かってゆくという、「荘子」などに見える話から)自分の微弱な力量をかえりみずに強敵に反抗すること。はかない抵抗のたとえ。「蟷螂が斧」「蟷螂が斧を以て隆車に向かう」とも。平家物語7「―を怒らかして隆車に向ふが如し」

⇒とう‐ろう【蟷螂・螳蜋】

⇒とう‐ろう【灯籠】

○蟷螂の斧とうろうのおの

(「斧」はカマキリの前脚を指す。小さなカマキリが前脚をふりあげて大きな車に向かってゆくという、「荘子」などに見える話から)自分の微弱な力量をかえりみずに強敵に反抗すること。はかない抵抗のたとえ。「蟷螂が斧」「蟷螂が斧を以て隆車に向かう」とも。平家物語7「―を怒らかして隆車に向ふが如し」

⇒とう‐ろう【蟷螂・螳蜋】

とうろう‐びん【灯籠鬢】🔗⭐🔉

とうろう‐びん【灯籠鬢】

女の髪の結い方。左右の鬢に鯨鬚くじらひげ製の鬢差びんさしを入れて張り出させたもの。内側が透けて見えることからの名。一説に、その形が灯籠の笠に似ているからともいう。明和(1764〜1772)・安永(1772〜1781)から享和(1801〜1804)年間にかけて遊里で流行。透鬢すきびん。

⇒とう‐ろう【灯籠】

とうろう‐ぶね【灯籠舟】🔗⭐🔉

とうろう‐ぶね【灯籠舟】

麻・麦のわらやマコモなどで舟の形に作り、盆の終りの日に川や海に流すもの。送り舟。精霊舟しょうりょうぶね。盆舟。

⇒とう‐ろう【灯籠】

とぼし【点火・灯】🔗⭐🔉

とぼし【点火・灯】

火をつけて闇を照らすのに用いるもの。ともし。松明たいまつ・紙燭の類。

⇒とぼし‐あぶら【灯油】

⇒とぼし‐がら【点火茎】

とぼし‐あぶら【灯油】🔗⭐🔉

とぼし‐あぶら【灯油】

灯火をとぼすのに用いる油。菜種油または桐油に綿実油をまぜたもの。ともしあぶら。

⇒とぼし【点火・灯】

ともし【灯】🔗⭐🔉

ともし【灯】

①ともしび。とぼし。灯火。

②(「照射」と書く)猟人が夏・秋の夜、山中の木陰に篝かがりをたき、または火串ほぐしに松明たいまつをともして闇の中の鹿の眼が光に反射して輝くのを目当てに、これを射たこと。また、その火。〈[季]夏〉

⇒ともし‐あぶら【灯油】

ともし‐あぶら【灯油】🔗⭐🔉

ともし‐び【灯火・灯】🔗⭐🔉

ともし‐び【灯火・灯】

①ともした火。あかり。ともし。とうか。南海寄帰内法伝平安後期点「法徒霧のごとくに集まりて、灯トモシヒを燃ともいて明に続き」。「山小屋の―」「風前の―」

②たいまつ。たてあかし。

③平安時代、大学寮の学生に灯油の料として与えた一種の奨学金。

⇒ともしび‐の【灯火の】

⇒ともしび‐の‐はな【灯火の花】

ともしび‐の【灯火の】🔗⭐🔉

ともしび‐の【灯火の】

〔枕〕

「あかし(明石)」にかかる。万葉集3「―明石大門おおとに入る日にか」

⇒ともし‐び【灯火・灯】

ともしび‐の‐はな【灯火の花】🔗⭐🔉

ともしび‐の‐はな【灯火の花】

(→)丁子頭ちょうじがしらに同じ。

⇒ともし‐び【灯火・灯】

とも・す【点す・灯す】🔗⭐🔉

とも・す【点す・灯す】

〔他五〕

①灯火をつける。点火する。とぼす。万葉集15「海原の沖辺に―・し漁いざる火は」

②交合する。

とも・る【点る・灯る】🔗⭐🔉

とも・る【点る・灯る】

〔自五〕

灯火がつく。とぼる。狂言、子盗人「火が―・つてある」

ひ【火】🔗⭐🔉

ひ【火】

(古形はホ。「日」とは別語)

①熱と光とを発して燃えているもの。高温で赤熱したもの。万葉集15「君が行く道のながてを繰り畳ね焼きほろぼさむ天の―もがも」。「―が燃える」「―に掛ける」

②ほのお。火焔。古事記中「さねさし相模さがむの小野に燃ゆる―の火中ほなかに立ちて問ひし君はも」

③おき。炭火。枕草子1「火桶の―もしろき灰がちになりて」

④火打ちの火。きりび。「―を打つ」

⑤(「燈」「灯」とも書く)ともしび。灯火。枕草子43「―ちかうとりよせて物語などみるに」

⑥火事。火災。蜻蛉日記下「夜中ばかりに―の騒ぎするところあり」。「―を出す」

⑦火のように光るもの。伊勢物語「この蛍のともす―にや見ゆらん」

⑧おこりたかまる感情のたとえ。万葉集17「心には―さへ燃えつつ」。「胸の―」

⑨のろし。「―を立つ」

⑩月経。

⇒火危うし

⇒火が付く

⇒火が降る

⇒灯涼し

⇒火に油を注ぐ

⇒火に入る虫

⇒火の消えたよう

⇒火の付いたよう

⇒火の出るよう

⇒火の無い所に煙は立たぬ

⇒火の中水の底

⇒火を挙ぐ

⇒火を落とす

⇒火を易う

⇒火を掛ける

⇒火を失す

⇒火を摩る

⇒火を散らす

⇒火を付ける

⇒火を通す

⇒火を吐く

⇒火を放つ

⇒火を吹く

⇒火を吹く力も無い

⇒火を振る

⇒火を見たら火事と思え

⇒火を見るよりも明らか

ひ‐うつり【火映り・灯映り】🔗⭐🔉

ひ‐うつり【火映り・灯映り】

灯火の光がものにうつること。

○灯涼しひすずし🔗⭐🔉

○灯涼しひすずし

夏の夜、遠く近くにまたたく灯が涼しく感じられる。〈[季]夏〉

⇒ひ【火】

ビスタ【vista】

①見通し。通景。眺望。

②建築で、公園などに記念碑や噴水を置き、これに向かう歩行者に対し景観として演出を行う設計手法。

ピスタチオ【pistachio】

ウルシ科の落葉樹。また、その実。実は殻付きのままあぶってつまみ物とするほか、料理や製菓の材料として用いる。

ヒスタミン【histamine】

蛋白質中のヒスチジンの分解により生じるアミン。血管拡張、腸管・子宮筋収縮などの作用がある。動物の血液・組織中、特に肥満細胞に不活性な状態で含まれ、これが体内に過剰に遊離するとアレルギー症状を呈する。

⇒ヒスタミン‐じゅようたい【ヒスタミン受容体】

ヒスタミン‐じゅようたい【ヒスタミン受容体】

細胞膜上の、ヒスタミンと特異的に結合する蛋白質。ヒスタミンが結合すると細胞内へシグナルを伝達し作用する。

⇒ヒスタミン【histamine】

ひずち【穭】ヒヅチ

⇒ひつじ

ビスチェ【bustier フランス】

⇒ビュスチェ

ヒスチジン【histidine】

蛋白質を構成するアミノ酸の一つ。塩基性を示す。

ひず・つヒヅツ

〔自四〕

(ヒヂ(泥)ウツの約)泥でよごれる。また、濡れる。万葉集15「朝露に裳の裾―・ち」

ピステ【Piste ドイツ】

(→)ゲレンデに同じ。

ビステキ

(明治期の言い方)ビーフ‐ステーキのこと。夏目漱石、野分「―の生焼は消化がいいつていふぜ」

ヒステリー【Hysterie ドイツ】

①神経症の一型。劣等感・孤独・性的不満・対人関係などの心理的感情的葛藤が運動や知覚の障害などの身体症状に無意識的に転換される反応。歩行不能・四肢の麻痺・痙攣・自律神経失調・皮膚感覚鈍麻・痛覚過敏・失声・嘔吐など多彩で、健忘・昏迷などの精神症状を示すこともある。いずれも、他者の注意をひきその支持を期待する合目的性が本人の意識しない形で含まれていると見られる。これらの症状が急に起こる場合をヒステリー発作という。

②転じて、病的な興奮を示し、感情を統御できず、激しく泣いたり怒ったりする状態一般をいう。「―を起こす」

③性格障害の一つ。ヒステリー性格。自己顕示欲性格。

ヒステリシス【hysteresis】

強磁性体の磁化の強さが、その時の磁場の強さだけで決まらず、それまでの磁化の経路に関係すること。一般に、ある量の大きさが変化の経路によって異なる現象。履歴現象。

ヒステリック【hysteric】

ヒステリーを起こしたようなさま。「―な声」

ヒストグラム【histogram】

度数分布を表す棒グラフの一種。ある幅をもった区間または階級を横軸上にとり、各区間上にその区間の相対度数を高さとする長方形を描いて得られる柱状図形。柱状図。柱状グラフ。

ヒストプラスマ【histoplasma】

真菌の一つ。土壌中に菌糸型で存在。胞子の吸収により肺結核に類似の症状をとることがある。多くは無症状。中部アメリカ、ヨーロッパに多い。HIV感染者で重症化することがある。

ヒストリー【history】

歴史。沿革。由緒。

ピストル【pistol】

①軍用または護身用の小形の銃。片手で操作でき、構造上、回転式(リボルバー)・自動式(オートマチック)に大別。拳銃。短銃。福沢諭吉、実業論「生来刀剣の取扱ひに慣れざること日本人の―に於けるが如く」

②(盗人仲間の隠語)強盗。尾崎紅葉、西洋娘形気「這この―野郎め、又うせやがつたな」

ビストロ【bistro(t) フランス】

(居酒屋の意)小さな、肩が凝らないフランス料理店。フランス風居酒屋。

ヒストン【histone】

塩基性単純蛋白質の一群の総称。DNAと結合してヌクレオヒストンとなり、ほとんどの細胞核中に見出される。染色質の構造形成に重要な役割を果たす。遺伝情報の発現にも関与するとされる。

ピストン【piston】

シリンダーの中にあって往復運動できる栓状の部材。往復動機関または往復動ポンプのシリンダー内を内壁に密着しながら往復運動する筒形の盤。シリンダー内に吸入された流体の圧力によって運動を起こし、その力を外部に伝え、また逆に外力によって運動し、シリンダー内の流体に圧力を伝える。喞子しょくし。活塞かっそく。吸鍔すいつば。ラム。

⇒ピストン‐エンジン【piston engine】

⇒ピストン‐ピン【piston pin】

⇒ピストン‐ぼう【ピストン棒】

⇒ピストン‐ポンプ【piston pump】

⇒ピストン‐ゆそう【ピストン輸送】

⇒ピストン‐リング【piston ring】

ピストン‐エンジン【piston engine】

内燃機関の一種。燃料ガスの爆発によってシリンダー内のピストンを往復運動させ、クランク軸によって回転運動に変えて、エネルギーを取り出す装置。レシプロ‐エンジン。

⇒ピストン【piston】

ピストン‐ピン【piston pin】

連接棒をピストンに揺動できるように結合するピン。

⇒ピストン【piston】

ピストン‐ぼう【ピストン棒】‥バウ

ピストンに連結され、ピストンの運動をシリンダー外の連接棒に伝える作用をする棒。ピストン桿。ピストン‐ロッド。

⇒ピストン【piston】

ピストン‐ポンプ【piston pump】

往復ポンプの一種。シリンダー内をピストンが往復して送水するポンプの総称。

⇒ピストン【piston】

ピストン‐ゆそう【ピストン輸送】

車や船などを休みなく往復させて、次々に輸送すること。

⇒ピストン【piston】

ピストン‐リング【piston ring】

ピストンの周囲にはめ、ピストンとシリンダー内壁との隙間をへらし、流体が漏れるのを防ぐための環。吸鍔環すいつばかん。

⇒ピストン【piston】

ひず‐なます【氷頭鱠】ヒヅ‥

氷頭をなますとしたもの。鮭が多く使われる。〈[季]秋〉。日葡辞書「サケ(鮭)ノヒヅナマス」

ヒスパニック【Hispanic】

アメリカ合衆国で、スペイン語を日常語とするラテン‐アメリカ系の住民の総称。→ラティーノ

ビスマーク‐しょとう【ビスマーク諸島】‥タウ

(Bismarck Archipelago)ニューギニア島北東にある火山島群。ビスマルクに因む名。主島はニュー‐ブリテン島。ドイツ領・オーストラリア領を経て、1975年パプア‐ニューギニア独立時にその一部となる。

ひ‐すまし【洗歪・樋清・樋洗】

平安時代以降、宮中で便所の掃除に当たった下級の女官。御厠人みかわやうど。洗すまし。源氏物語玉鬘「―めく者、古き下衆げす女、二人ばかりぞある」

ビスマス【bismuth】

金属元素の一種。元素記号Bi 原子番号83。原子量209.0。灰白色で赤みを帯び、結晶は極めてもろい。往々天然に遊離して、あるいはビスマス華・輝蒼鉛鉱として産出。鉛・錫・カドミウムと可融合金をつくり、また、薬用・顔料・陶器上絵用とする。触媒としての用途も多く、化合物半導体の成分にもなる。蒼鉛。

ビスマルク【Otto von Bismarck】

ドイツの政治家。ユンカー出身。1862年からプロイセン首相。普墺戦争・普仏戦争に勝利して71年ドイツ統一を達成。ドイツ帝国宰相を兼ね、ヨーロッパ外交の主導権を握り、複雑な同盟関係の構築により帝国の安全保障に努力。内政では保護関税政策をとり産業を育成、社会主義運動を弾圧。90年ウィルヘルム2世と衝突、辞職。鉄血宰相。(1815〜1898)→飴あめと鞭むち→文化闘争

ひずみ【歪み】ヒヅミ

①形がゆがんでいること。いびつ。また、比喩的に、ある事の結果として現れた悪い影響。「福祉行政の―」

②〔理〕(strain; deformation)物体が外力の作用を受けた時に生ずる形や体積の変化。変形。ゆがみ。

ひす・む【潜む】

〔自四〕

(→)「ひそむ」に同じ。

ひず・む【歪む】ヒヅム

[一]〔自五〕

力が加わって、形が不正になる。いびつになる。まがる。ゆがむ。〈日葡辞書〉。「家が―・む」

[二]〔他下二〕

①曲げる。ゆがめる。玉塵抄41「弓の反つたを押し当ててためつ―・めつする木あり」

②かがめる。小さくする。

③転じて、苦しめる。さいなむ。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「おため顔で旦那を―・め」

び‐ずら【角髪】ビヅラ

⇒みずら。宇津保物語梅花笠「うなゐは―結ひて」

ひすら・ぐ【磷ぐ】

〔自四〕

すれてうすくなる。うすらぐ。ひすろぐ。〈類聚名義抄〉

ひすらこ・し

〔形ク〕

わるがしこい。こすい。ひすい。

ひすら・し

〔形ク〕

(→)「ひすらこし」に同じ。日本永代蔵3「なほ―・く、人に情をしらず」

ひ・する【比する】

〔他サ変〕[文]比す(サ変)

くらべる。なぞらえる。比較する。太平記11「命を塵芥に―・し」。「姉に―・して妹は大柄だ」

ひ・する【批する】

〔他サ変〕[文]ひ・す(サ変)

是非を判定する。品定めする。批評・批判する。

ひ・する【秘する】

〔他サ変〕[文]秘す(サ変)

見えないようにかくす。ひめる。秘密にする。平家物語11「余りに―・して子の親方には教へずして」。「特に名を―・す」

ひずるし・いヒヅルシイ

〔形〕

(遠州・三河地方などで)日差しがまぶしい。

ひすろ・ぐ【磷ぐ】

〔自四〕

(→)「ひすらぐ」に同じ。

ひ‐せい【批正】

批評して訂正すること。「御―を乞う」

ひ‐せい【非勢】

形勢がよくないこと。不利。

ひ‐せい【秕政・粃政】

(「秕」「粃」ともに悪い意)悪い政治。悪政。

び‐せい【美声】

うつくしい声。「―の持主」

び‐せい【微声】

かすかなこえ。こごえ。

ひ‐せいき‐こよう【非正規雇用】

正規雇用に対して、パートタイム・有期・派遣などの雇用。その範囲は明確ではない。

ひ‐せいさんてき【非生産的】

役に立つものを何も生み出さないさま。「―な考え方」

びせい‐の‐しん【尾生の信】

[荘子盗跖](尾生が女と橋の下で会う約束をしたが女は来ず、大雨で増水してきたのに待ちつづけ、ついに溺死したという故事に基づく)固く約束を守ること。愚直なこと。

ひ‐せいふ‐そしき【非政府組織】

(non-governmental organizationの訳語)(→)NGOに同じ。

び‐せいぶつ【微生物】

肉眼では観察できない微小な生物の総称。真核生物の藻類・原生動物・真菌、原核生物の細菌・藍藻菌などがあり、細菌にはクラミジア・リケッチア・放線菌も含まれる。ウイルスも含む。

⇒びせいぶつ‐がく【微生物学】

びせいぶつ‐がく【微生物学】

(microbiology)微生物に関する科学の総称。病原微生物学・発酵微生物学・土壌微生物学などの諸分野がある。

⇒び‐せいぶつ【微生物】

ビゼー【Georges Bizet】

フランスの作曲家。明快な旋律に富み、管弦楽を色彩的に駆使、南欧の地方色をとり入れた。歌劇「カルメン」、組曲「アルルの女」など。(1838〜1875)

ビゼー

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→歌劇「カルメン」 闘牛士

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→組曲「アルルの女」 ファランドール

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ひ‐せき【丕績】

(「丕」は大の意)大きなてがら。大功。偉績。

ひ‐せき【肥瘠】

地味や身体のこえていることとやせていること。

⇒ひせき‐けいすう【肥瘠係数】

ひ‐せき【砒石】

ヒ素を含む鉱物の一種の古称。土塊に似てもろく、黒色または灰色で猛毒。銀鉱または鉛鉱に伴って産する。砒霜石。礜石よせき。

ひ‐せき【飛跡】

〔理〕(track)ウィルソン霧箱・泡箱・放電箱・原子核乾板などの中を帯電粒子が通過したとき、その通路に水滴や泡や銀粒子などが生じて見える線状の跡。種々の素粒子または放射線の観測に利用。

ひ‐せき【秘跡・秘蹟】

〔宗〕カトリック教会におけるサクラメントの訳語。

ひ‐せき【碑石】

①碑の材となる石。

②石碑。

ひ‐せき【

→歌劇「カルメン」 闘牛士

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→組曲「アルルの女」 ファランドール

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ひ‐せき【丕績】

(「丕」は大の意)大きなてがら。大功。偉績。

ひ‐せき【肥瘠】

地味や身体のこえていることとやせていること。

⇒ひせき‐けいすう【肥瘠係数】

ひ‐せき【砒石】

ヒ素を含む鉱物の一種の古称。土塊に似てもろく、黒色または灰色で猛毒。銀鉱または鉛鉱に伴って産する。砒霜石。礜石よせき。

ひ‐せき【飛跡】

〔理〕(track)ウィルソン霧箱・泡箱・放電箱・原子核乾板などの中を帯電粒子が通過したとき、その通路に水滴や泡や銀粒子などが生じて見える線状の跡。種々の素粒子または放射線の観測に利用。

ひ‐せき【秘跡・秘蹟】

〔宗〕カトリック教会におけるサクラメントの訳語。

ひ‐せき【碑石】

①碑の材となる石。

②石碑。

ひ‐せき【 石】

鉱床の中で鉱石に伴って出る無価値な鉱物。脈石。

ひ‐ぜき【火堰】

ボイラー・炉などの火格子ひごうしの奥に耐火煉瓦れんがで築いた突起で、燃料が火格子より奥に落ちるのを防ぎ、かつ完全燃焼をたすけるもの。

び‐せき【美績】

立派な成績。立派な手柄。立派な治績。

ひせき‐けいすう【肥瘠係数】

船の形状の瘠せ具合を表す指標。船の水面下の体積と、船の長さ・幅・喫水の積との比。

⇒ひ‐せき【肥瘠】

び‐せき‐ぶん【微積分】

①微分と積分。

②微積分学の略称。

⇒びせきぶん‐がく【微積分学】

びせきぶん‐がく【微積分学】

微分と積分、および両者の関連などを研究する学問。

⇒び‐せき‐ぶん【微積分】

ひ‐ぜせり【火ぜせり】

炭火などをいじりまわすこと。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「火箸手種の―して」

ひ‐せつ【飛雪】

風に吹き飛ばされて降る雪。または、積雪が強風に吹き飛ばされるもの。ふぶき。〈[季]冬〉

ひ‐せつ【秘説】

秘めて人に知らせない説。

び‐せつ【眉雪】

眉毛が雪のように白いこと。また、その眉毛。老人の形容。

び‐せつ【微雪】

雪が少し降ること。また、その雪。

ひ‐ぜに【日銭】

①日ごとに入る金銭。

②日ごとにいくらかずつ返済する約束で貸す高利・無担保の金銭。日済銭ひなしぜに。

ひ‐ぜめ【火攻め】

火をつけて攻めること。やきうち。源平盛衰記34「―にせよと下知しければ」

ひ‐ぜめ【火責め】

火を用いてする拷問ごうもん。弁慶物語「―にすべきか、水責めにすべきかと」

ひ‐せん【卑賤・鄙賤】

身分・地位の低くいやしいこと。

ひ‐せん【飛仙】

飛行する仙人。

ひ‐せん【飛泉】

①高い所から落下する水。たき。飛瀑。

②ふき出る泉。噴泉。

ひ‐せん【飛船】

飛ぶように速く走る船。

ひ‐せん【飛銭】

唐・宋時代、茶・塩・絹など長距離間の取引の隆盛に伴って発行された為替手形。便換。換銭。

ひ‐せん【飛箭】

飛んで来る矢。

ひ‐ぜん【皮癬】

(→)疥癬かいせんに同じ。

⇒ひぜん‐だに【皮癬蜱】

ひぜん【肥前】

旧国名。一部は今の佐賀県、一部は長崎県。

⇒ひぜん‐ざ【肥前座】

⇒ひぜん‐ぶし【肥前節】

⇒ひぜん‐ふどき【肥前風土記】

⇒ひぜん‐もの【肥前物】

⇒ひぜん‐やき【肥前焼】

び‐せん【微賤】

身分のいやしいこと。また、そういう人。卑賤。微細。

び‐ぜん【美髯】

美しいほおひげ。「―をたくわえる」

びぜん【備前】

①旧国名。吉備きび国を大化改新後に前・中・後に分けた一つ。713年(和銅6)、北部は美作みまさかとして分離独立。今の岡山県の南東部。

②岡山県南東部、瀬戸内海の片上湾に臨む市。もと山陽道の宿駅。備前焼を特産。閑谷しずたに学校の所在地。人口4万。

⇒びぜん‐くらげ【備前水母】

⇒びぜん‐ぞり【備前反】

⇒びぜん‐づくり【備前作り】

⇒びぜん‐ぼうちょう【備前庖丁】

⇒びぜん‐もの【備前物】

⇒びぜん‐やき【備前焼】

び‐ぜん【靡然】

なびくさま。なびきしたがうさま。

ひせんきょ‐けん【被選挙権】

選挙されうる権利。当選人となり有効に当選を受諾できる資格。日本では、衆議院選挙では25歳以上、参議院選挙では30歳以上の者に被選挙権が与えられている。

ひせんきょ‐にん【被選挙人】

選挙される人。被選挙権をもつ人。

びぜん‐くらげ【備前水母】

ビゼンクラゲ目(根口こんこう水母類)の鉢虫類。傘は半球状で深く、寒天質は厚く硬い。直径約50センチメートルに達する。青藍色で、触手は乳白色、口腕は8本。夏、瀬戸内海・九州沿岸で多く獲れ、傘は食用とする。

⇒びぜん【備前】

ひぜん‐ざ【肥前座】

江戸の操浄瑠璃あやつりじょうるり座。江戸肥前掾が江戸堺町に創設。別に豊竹肥前掾が江戸へ下って、堺町で寛保(1741〜1744)年間から天明8年(1788)頃まで興行。

⇒ひぜん【肥前】

びぜん‐ぞり【備前反】

(古い備前刀に多いからいう)腰反こしぞりの異称。

⇒びぜん【備前】

ひぜん‐だに【皮癬蜱】

ダニの一種。体長0.3ミリメートル内外。卵円形で白色、体表に細かい横皺がある。4対の脚は短く、筍状。全世界に分布し、ヒトその他の哺乳類に寄生。疥癬を起こす。ヒゼンムシ。カイセンチュウ。

⇒ひ‐ぜん【皮癬】

びぜん‐づくり【備前作り】

(→)備前物びぜんものに同じ。

⇒びぜん【備前】

びせん‐とう【眉尖刀】‥タウ

中国の刀剣の一種。日本の薙刀なぎなたに同じ。

ひ‐せんとういん【非戦闘員】‥ヰン

戦争に関する国際法上の概念で、広義では戦闘に関与しない一切の人。特に文民、一般市民。狭義では、交戦国の軍隊に間接に属し戦闘以外の事務に従事する者。経理官・法官・衛生員・看護人・野戦郵便局員・獣医などの軍属。

ひぜん‐ぶし【肥前節】

①古浄瑠璃の一派。寛文(1661〜1673)の頃、江戸肥前掾(杉山丹後掾の子)が江戸で語った。江戸節。

②歌舞伎囃子。時代物で武将の物語の間などに、大鼓・小鼓を伴って弾く合方あいかたの名称。

⇒ひぜん【肥前】

ひぜん‐ふどき【肥前風土記】

古風土記の一つ。1巻。肥前国11郡のうち10郡の地誌が抄本で残る。713年(和銅6)の詔によって奈良中期に撰進されたものと考えられる。肥前国風土記。

⇒ひぜん【肥前】

びぜん‐ぼうちょう【備前庖丁】‥バウチヤウ

備前産の庖丁。狂言、鱸庖丁「―紙一重おつ取り添へ」

⇒びぜん【備前】

ひぜん‐もの【肥前物】

肥前の刀工忠吉ただよし一門の作った新刀の総称。

⇒ひぜん【肥前】

びぜん‐もの【備前物】

備前の刀工が製作した刀の総称。備前は全国の約半数近い刀工をもち、平安時代から幕末に及ぶまで名工を多く出した。古備前派・一文字派・長船おさふね派・畠田はたけだ派など。備前作り。

⇒びぜん【備前】

ひぜん‐やき【肥前焼】

肥前から産出する陶磁器の総称。有田焼(伊万里焼)・唐津焼・波佐見はさみ焼・平戸焼など。

⇒ひぜん【肥前】

びぜん‐やき【備前焼】

岡山県備前市伊部いんべ一帯で12世紀頃から作られる焼締めの炻器せっき。多くは赤褐色で無釉。伊部焼。

⇒びぜん【備前】

ひせん‐ろん【非戦論】

戦争をすべきでないとする議論・意見。反戦論。特に日露戦争に反対した内村鑑三・幸徳秋水・堺利彦らの運動を指す。「―を唱える」

→資料:『戦争廃止論』

ひ‐そ【桧曾・桧楚】

2〜3寸角の角材。

ひ‐そ【砒素・ヒ素】

(arsenic)窒素族元素の一種。元素記号As 原子番号33。原子量74.92。灰色砒素・黄色砒素・黒色砒素という3種の同素体がある。単体も化合物も猛毒。化合物半導体の成分として用いる。

び‐そ【鼻祖】

(中国で、胎生の動物はまず鼻から形ができるとされたことから)始祖。元祖。先祖。

ひ‐そう【皮相】‥サウ

①うわべ。表面。

②真相をきわめず、表面のみを見て下す浅薄な判断。「―な考え」「―的」

⇒ひそう‐でんりょく【皮相電力】

ひ‐そう【皮層】

①皮のかさなり。

②高等植物の表皮と中心柱との間を充たす部分。主として細胞壁の薄い柔細胞から成り、葉緑素を含むことが多い。

③海綿動物の体表を被う細胞層。

ひ‐そう【肥壮】‥サウ

肥えて勢いのさかんなこと。

ひ‐そう【肥痩】

こえることとやせること。

ひ‐そう【非想】‥サウ

〔仏〕非想天の略。

⇒ひそう‐てん【非想天】

⇒ひそう‐ひひそう‐てん【非想非非想天】

ひ‐そう【悲壮】‥サウ

あわれにまた勇ましいこと。悲しい結果が予想されるにもかかわらず、雄々しい意気込みのあること。「―な決意」

⇒ひそう‐び【悲壮美】

ひ‐そう【悲愴】‥サウ

かなしく愴いたましいこと。「―な気持」

⇒ひそう‐こうきょうきょく【悲愴交響曲】

ひ‐ぞう【非常】‥ザウ

ヒジャウの直音化。宇津保物語国譲上「わが―の時にもあひ見でやみぬべきか」

ひ‐ぞう【秘蔵】‥ザウ

(古くはヒソウ)秘めて大切におさめ持つこと。大切にしてしまっておくこと。また、そのもの。古今著聞集16「ならびなき美女ありけり、兵庫頭仲正なん思ひて―しけり」。「―の品」「―の娘」

⇒ひぞう‐えぼし【秘蔵烏帽子】

⇒ひぞう‐っ‐こ【秘蔵っ子】

ひ‐ぞう【脾臓】‥ザウ

内臓の一つ。胃の左後にある。暗赤色で重さ約100グラム。内部は海綿状の血管腔(赤脾髄)とリンパ組織(白脾髄)とから成る。老廃した血球の破壊、血中の異物や細菌に対する免疫の機能をもつ。ひ。よこし。→内臓(図)

び‐そう【美相】‥サウ

美しいすがた。源氏物語帚木「―なきいへとうじの」

び‐そう【美装】‥サウ

美しくよそおうこと。盛装。

び‐ぞう【微増】

わずかに増すこと。

ひぞう‐えぼし【秘蔵烏帽子】‥ザウ‥

(「えぼし」は「えぼし子」の意)わが子のようにかわいがっている子。浮世床2「寵愛の―が来たわいのう」

⇒ひ‐ぞう【秘蔵】