複数辞典一括検索+![]()

![]()

あみあげ-ぐつ【編(み)上げ靴】🔗⭐🔉

あみあげ-ぐつ [4] 【編(み)上げ靴】

靴のひもを編み上げて,足首や脛(スネ)を締めるようにしてはく半長靴。軍靴など。編上靴(ヘンジヨウカ)。あみあげ。

あみ-あ・げる【編(み)上げる】🔗⭐🔉

あみ-あ・げる [4][0] 【編(み)上げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 あみあ・ぐ

(1)編み物を編み終える。「セーターを―・げる」

(2)本などを編集しおえる。「アンソロジーを―・げる」

あみ-がさ【編み笠】🔗⭐🔉

あみ-がさ [3] 【編み笠】

藁(ワラ)・菅(スゲ)・藺草(イグサ)などを編んで作った笠。[季]夏。

あみがさ=一蓋(イツカイ)🔗⭐🔉

――一蓋(イツカイ)

編み笠のほかには何一つ持たないこと。身軽であること。また,財産のないことのたとえ。

あみがさ-そう【編笠草】🔗⭐🔉

あみがさ-そう ―サウ [0] 【編笠草】

エノキグサの別名。

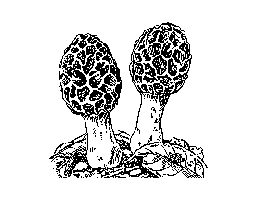

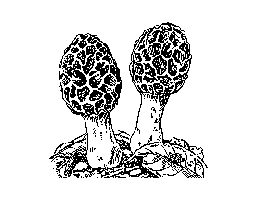

あみがさ-たけ【編笠茸】🔗⭐🔉

あみがさ-たけ [4] 【編笠茸】

子嚢菌(シノウキン)類チャワンタケ目のきのこ。五月頃庭先などに生える。高さ約10センチメートル。頭部は淡褐色で,球形または卵形。表面一面に網目状のくぼみがある。柄は太く頭部とともに中空。欧米では食用とする。

編笠茸

[図]

[図]

[図]

[図]

あみがさ-ぢゃや【編み笠茶屋】🔗⭐🔉

あみがさ-ぢゃや 【編み笠茶屋】

江戸時代,遊里に通う客に顔をかくすための編み笠を貸した茶屋。「泥町の―に一歩/浮世草子・諸艶大鑑 2」

あみがさ-もち【編み笠餅】🔗⭐🔉

あみがさ-もち [4] 【編み笠餅】

粉(シンコ)を練って編み笠の形に作り,中に餡(アン)を入れた菓子。編み笠団子。

粉(シンコ)を練って編み笠の形に作り,中に餡(アン)を入れた菓子。編み笠団子。

粉(シンコ)を練って編み笠の形に作り,中に餡(アン)を入れた菓子。編み笠団子。

粉(シンコ)を練って編み笠の形に作り,中に餡(アン)を入れた菓子。編み笠団子。

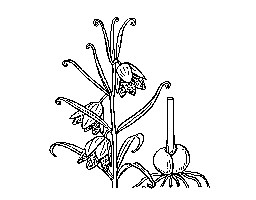

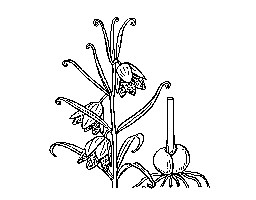

あみがさ-ゆり【編笠百合】🔗⭐🔉

あみがさ-ゆり [4] 【編笠百合】

ユリ科の多年草。中国原産。高さ約50センチメートル。葉は広線形。晩春,茎頂に淡黄緑色で鐘形の花を下向きに数個つける。花の内面に紫色の網状の紋がある。鱗茎を煎(セン)じて咳止めに用いる。貝母(バイモ)。古名ハハクリ。

編笠百合

[図]

[図]

[図]

[図]

あみ-き【編(み)機】🔗⭐🔉

あみ-き [2] 【編(み)機】

編み物をする機械。

あみ-こ・む【編(み)込む】🔗⭐🔉

あみ-こ・む [3] 【編(み)込む】 (動マ五[四])

糸・籐(トウ)・髪などを編む時に,異なる色や素材のものを一緒にして編む。また,別の色のもので模様を表す。「花模様を―・む」

あみすて-かご【編(み)捨て籠】🔗⭐🔉

あみすて-かご [4] 【編(み)捨て籠】

竹籠の一種。中央を編んで周囲は編まないままにしたもの。魚などを形を崩さず煮るのに用いる。

あみ-だ・す【編(み)出す】🔗⭐🔉

あみ-だ・す [3][0] 【編(み)出す】 (動サ五[四])

(1)編みはじめる。

(2)工夫して新しい物事や方法を考え出す。「新戦術を―・す」

[可能] あみだせる

あみ-ど【編(み)戸】🔗⭐🔉

あみ-ど [2] 【編(み)戸】

薄板・竹・葦(アシ)などを編んで作った戸。

あみ-ばり【編(み)針】🔗⭐🔉

あみ-ばり [2][3] 【編(み)針】

毛糸などを手編みにする時に用いる針。棒針・鉤(カギ)針・アフガン針などがある。編み棒。

あみ-ぼう【編(み)棒】🔗⭐🔉

あみ-ぼう ―バウ [2] 【編(み)棒】

「棒針(ボウバリ)」に同じ。

あみ-め【編(み)目】🔗⭐🔉

あみ-め [3][0] 【編(み)目】

(1)編み物・竹細工などで,編んだりからめたりしたところ。また,その形・構造。「―が美しい」

(2)編んだものの,すき間。

あみ-もの【編(み)物】🔗⭐🔉

あみ-もの [2][3] 【編(み)物】

毛糸やレース糸などを編んで,セーターなどの衣類やテーブル掛けなどの装飾品を作ること。また,編んで作ったもの。手編みと機械編みがある。

あ・む【編む】🔗⭐🔉

あ・む [1] 【編む】 (動マ五[四])

(1)糸・竹・髪の毛など細長い物を,結び合わせたりからみ合わせたりして,一つの形ある物を作り上げる。「毛糸を―・む」「竹でかごを―・む」

(2)文章を集めて本を作る。編集する。「論集を―・む」

(3)いくつかの物をまとめて一つに組織化する。編成する。「軍団を―・み,将校を撰ましめ/経国美談(竜渓)」

[可能] あめる

びん-ざさら【編木・拍板】🔗⭐🔉

びん-ざさら [3] 【編木・拍板】

田楽(デンガク)などに用いる楽器。数十枚の札状の小さな板をつづり合わせたもの。両端の取っ手を握って動かすと,板同士が打ち合って音が鳴る。ささら。ささらぎ。

〔「簓(ササラ)」とは別物〕

編木

[図]

[図]

[図]

[図]

ふ【節・編】🔗⭐🔉

ふ 【節・編】

垣や薦(コモ)などの編み目・結い目。ふし。「大君のみこの柴垣八―じまり/古事記(下)」

へん【編・篇】🔗⭐🔉

へん 【編・篇】

■一■ [1] (名)

(1)書物や文章などを内容からいくつかに分けたときに設けられる区分。章・節などより大きい区分。「三―に分かれた小説」

(2)原稿を集め整理して一冊の書物を作ること。また,その編集。編纂。「その道の大家による―」

(3)首尾の整った詩歌・文章。

■二■ (接尾)

〔促音・撥音のあとに付くとき「ぺん」となる〕

助数詞。

(1)詩歌・文章,また書物などを数えるのに用いる。「一―の詩」

(2)書物を内容からいくつかに部分けしたとき,その部分の数,あるいは順序を示すのに用いる。「浮世風呂全四―」「第三―」

へん-きょく【編曲】🔗⭐🔉

へん-きょく [0] 【編曲】 (名)スル

ある楽曲をその曲本来の編成から他の演奏形態に適するように書き改めること。アレンジ。アレンジメント。「交響曲をピアノ曲に―する」

へん-さん【編纂】🔗⭐🔉

へん-さん [0] 【編纂】 (名)スル

いろいろな材料を集めて整理し書物をつくること。編修。「国史を―する」

へん-じ【編次・篇次】🔗⭐🔉

へん-じ [1] 【編次・篇次】 (名)スル

順序を追って編集すること。また,編集された書物の内容の順序。

へん-しゃ【編者】🔗⭐🔉

へん-しゃ [1] 【編者】

〔「へんじゃ」とも〕

書物を編集する人。「辞典の―」

へん-しゅ【篇首・編首】🔗⭐🔉

へん-しゅ [1] 【篇首・編首】

文章・詩歌などの最初の部分。

へん-しゅう【編修】🔗⭐🔉

へん-しゅう ―シウ [0] 【編修】 (名)スル

資料を集め精選し,書物にまとめあげること。編纂(ヘンサン)。「辞書を―する」

へん-しゅう【編集・編輯】🔗⭐🔉

へん-しゅう ―シフ [0] 【編集・編輯】 (名)スル

一定の方針のもとに,いろいろな材料を集めて新聞・雑誌・書物などを作ること。また,その仕事。映画フィルム・録音テープなどを一つの作品にまとめることにもいう。「―部」「雑誌を―する」「テープを―する」

へんしゅう-けん【編集権】🔗⭐🔉

へんしゅう-けん ―シフ― [3] 【編集権】

新聞・雑誌の編集上の方針を決め,それを実施する権利。

へんしゅう-こうき【編集後記】🔗⭐🔉

へんしゅう-こうき ―シフ― [5] 【編集後記】

雑誌・書籍などで,編集者が記すあとがき。

へんしゅう-しゃ【編集者】🔗⭐🔉

へんしゅう-しゃ ―シフ― [3] 【編集者】

出版物の編集をする人。

へんしゅう-ちょう【編集長】🔗⭐🔉

へんしゅう-ちょう ―シフチヤウ [3] 【編集長】

編集の仕事を統轄する人。

へんしゅう-ちょさくけん【編集著作権】🔗⭐🔉

へんしゅう-ちょさくけん ―シフ― [6][7] 【編集著作権】

いくつもの著作物の選択・配列によって創作性を有する編集物について,それを編集した者に,認められる著作権。ただし,要素となった個々の著作物の著作権はもとの著作者に属する。

へんしゅう-にん【編集人】🔗⭐🔉

へんしゅう-にん ―シフ― [0] 【編集人】

編集について法的責任を負う者。編集名義人。

へん-じゅつ【編述】🔗⭐🔉

へん-じゅつ [0] 【編述】 (名)スル

文章をつづり書籍にまとめること。「英文日本歴史を―せらるる/思出の記(蘆花)」

へん-しょう【篇章・編章】🔗⭐🔉

へん-しょう ―シヤウ [0] 【篇章・編章】

(1)詩文の篇と章。

(2)転じて,文章。書籍。

へん-しょう【編鐘】🔗⭐🔉

へん-しょう [0] 【編鐘】

古代中国の打楽器。音律の異なる鐘(シヨウ)をいくつか並べて架にかけたもの。鐘の数は不定。

編鐘

[図]

[図]

[図]

[図]

へんじょう-か【編上靴】🔗⭐🔉

へんじょう-か ヘンジヤウクワ [3] 【編上靴】

編み上げぐつ。特に,旧陸軍で兵用の軍靴をいった語。

へん-せい【編成】🔗⭐🔉

へん-せい [0] 【編成】 (名)スル

個々のものを集めて一つのまとまったものにすること。「八両―の電車」「予算を―する」

へんせい-げん【編成原】🔗⭐🔉

へんせい-げん [3] 【編成原】

⇒形成体(ケイセイタイ)

へん-せい【編制】🔗⭐🔉

へん-せい [0] 【編制】 (名)スル

個々のものを組織して,軍隊・団体などまとまったものにすること。「戦時―」「部隊を―する」

へんせい-けん【編制権】🔗⭐🔉

へんせい-けん [3] 【編制権】

旧憲法下での天皇の大権の一。陸海軍の編制および常備兵額を定める権限。

へん-せい【編製】🔗⭐🔉

へん-せい [0] 【編製】 (名)スル

一覧することができるように形式を整えて名簿などを作成すること。「戸籍の―」「選挙人名簿を―する」

へん-せき【編籍】🔗⭐🔉

へん-せき [0] 【編籍】

戸籍を作ること。

へん-そ【編組】🔗⭐🔉

へん-そ [1] 【編組】

作戦の必要に応じて数個の部隊・艦隊を適宜組み合わせて編制すること。

へん-たい【編隊】🔗⭐🔉

へん-たい [0] 【編隊】

二機以上の飛行機などがある隊形をとっていること。また,その隊形。「―飛行」「―を組む」

へん-ちょ【編著】🔗⭐🔉

へん-ちょ [1] 【編著】

編集と著作。また,編集しかつ著述した書物。

へん-てつ【編綴】🔗⭐🔉

へん-てつ [0] 【編綴】 (名)スル

(1)文章などをまとめつづること。

(2)とじること。とじあわせること。

へん-にゅう【編入】🔗⭐🔉

へん-にゅう ―ニフ [0] 【編入】 (名)スル

団体や組織などにあとから組み入れること。「―試験」「市に―する」

へん-ねん【編年】🔗⭐🔉

へん-ねん [0] 【編年】

年代の順を追って編むこと。

へんねん-し【編年史】🔗⭐🔉

へんねん-し [3] 【編年史】

編年体で記述された歴史。

へんねん-たい【編年体】🔗⭐🔉

へん-び【編尾・篇尾】🔗⭐🔉

へん-び [1] 【編尾・篇尾】

一編の終わり。編末。

へん-もく【編目・篇目】🔗⭐🔉

へん-もく [0] 【編目・篇目】

(1)書物などの,編・章の題目。

(2)箇条書きにされたものの各条。また,箇条書きの文書。「今日起請文の―を定めらる/東鑑(文暦二)」

(3)決まり。また,前例。「かかる―もない事をしたぞ/史記抄 4」

へん-やく【編訳】🔗⭐🔉

へん-やく [0] 【編訳】 (名)スル

(1)編集すること。編纂すること。[ヘボン]

(2)翻訳して編集すること。

へん-よ【編輿】🔗⭐🔉

へん-よ [1] 【編輿】

網代(アジロ)で編んだ輿(コシ)。

あみあげ【編上げ(靴)】(和英)🔗⭐🔉

あみあげ【編上げ(靴)】

lace boots.

あみがさ【編み笠】(和英)🔗⭐🔉

あみがさ【編み笠】

a braided hat.

あみき【編機】(和英)🔗⭐🔉

あみき【編機】

a knitting machine.

あみばり【編針】(和英)🔗⭐🔉

あみばり【編針】

⇒編棒.

あみぼう【編棒】(和英)🔗⭐🔉

あみぼう【編棒】

a knitting needle (毛糸の);a netting needle (刺しゅう用の).

あみもの【編物(をする)】(和英)🔗⭐🔉

あみもの【編物(をする)】

(do) knitting.→英和

あむ【編む】(和英)🔗⭐🔉

へんさん【編纂】(和英)🔗⭐🔉

へんさん【編纂】

⇒編集.

へんたい【編隊(で)】(和英)🔗⭐🔉

へんたい【編隊(で)】

(in) a formation.→英和

編隊飛行 a formation flight.

へんねんし【編年史】(和英)🔗⭐🔉

へんねんし【編年史】

a chronicle.→英和

大辞林に「編」で始まるの検索結果 1-74。

輿・編板】

輿・編板】