複数辞典一括検索+![]()

![]()

おおば-こ【車前草】🔗⭐🔉

おおば-こ オホバ― [0] 【車前草】

〔「大葉子」とも書く〕

オオバコ科の多年草。葉は根生して地に伏し,卵形で,数本の縦脈が目立つ。夏,葉間から20センチメートル内外の花茎が出て,白色の小花が穂状に密集してつく。葉・種子を利尿・咳(セキ)止め薬にする。車前草(シヤゼンソウ)。オンバコ。カエルッパ。

〔「車前草の花」は [季]夏〕

車前草

[図]

[図]

[図]

[図]

おんば-こ【車前草】🔗⭐🔉

おんば-こ [0] 【車前草】

オオバコの転。

くるま【車】🔗⭐🔉

くるま [0] 【車】

(1)軸のまわりを回転するようにした輪の形のもの。車輪。

(2)車輪をとりつけてそれによって進むようになっている乗り物や運搬具。牛車(ギツシヤ)・荷車・自動車など。現在は多く自動車にいう。「―で行く」「―を拾う」

(3)家紋の一。車輪をかたどったもの。

くるま=の両輪(リヨウリン)((リヨウワ))🔗⭐🔉

――の両輪(リヨウリン)((リヨウワ))

車の左右の輪のように,二つのうちどちらも欠くことのできない密接な関係をいう。

くるま=は海へ船は山へ🔗⭐🔉

――は海へ船は山へ

物事が逆さまであることのたとえ。

くるま=は三寸の轄(クサビ)を以て千里を駆(カ)く🔗⭐🔉

――は三寸の轄(クサビ)を以て千里を駆(カ)く

〔淮南子(人間訓)〕

形は小さくても大切な役割を果たすことができるということのたとえ。

くるま=を懸(カ)・く🔗⭐🔉

――を懸(カ)・く

「懸車(ケンシヤ)」に同じ。「列子―・けて往還せず/和漢朗詠(雑)」

くるま=を摧(クダ)・く🔗⭐🔉

――を摧(クダ)・く

〔白居易「大行路」〕

人の心の変わりやすく頼りにならぬことを,けわしい道では堅固な車もこわれることにたとえていう。

くるま-あらそい【車争ひ】🔗⭐🔉

くるま-あらそい ―アラソヒ 【車争ひ】

物見に出かけた牛車を立てておく場を奪い合って,従者の間で争うこと。特に源氏物語の葵上(アオイノウエ)と六条御息所(ミヤスドコロ)の従者たちの争いは有名。車立て論。

くるま-い【車井】🔗⭐🔉

くるま-い ― [3] 【車井】

「車井戸(クルマイド)」に同じ。

[3] 【車井】

「車井戸(クルマイド)」に同じ。

[3] 【車井】

「車井戸(クルマイド)」に同じ。

[3] 【車井】

「車井戸(クルマイド)」に同じ。

くるま-いす【車椅子】🔗⭐🔉

くるま-いす [3] 【車椅子】

歩行の不自由な人が使う,車のついた椅子。

くるま-いど【車井戸】🔗⭐🔉

くるま-いど ― ― [4] 【車井戸】

滑車(カツシヤ)に綱をかけ,その両端につけた釣瓶(ツルベ)で水を汲み上げる井戸。車井。

― [4] 【車井戸】

滑車(カツシヤ)に綱をかけ,その両端につけた釣瓶(ツルベ)で水を汲み上げる井戸。車井。

― [4] 【車井戸】

滑車(カツシヤ)に綱をかけ,その両端につけた釣瓶(ツルベ)で水を汲み上げる井戸。車井。

― [4] 【車井戸】

滑車(カツシヤ)に綱をかけ,その両端につけた釣瓶(ツルベ)で水を汲み上げる井戸。車井。

くるま-えび【車海老・車蝦】🔗⭐🔉

くるま-えび [3] 【車海老・車蝦】

海産のエビの一種。青みを帯びた薄い褐色で,体の各節に横縞があり,体を巻くと縞が車輪のようにみえる。尾節の末端近くの側縁に三対のとげがある。体長25センチメートルに達する。美味。本州東北沿岸以南に広く分布。養殖もされる。体長10センチメートル以下のものはサイマキと呼ばれる。

くるま-がかり【車懸(か)り】🔗⭐🔉

くるま-がかり [4] 【車懸(か)り】

(1)中世以後の戦法で,一番手・二番手・三番手と代わる代わる入れかわりたちかわり相手を休ませずに攻めたてること。車返し。

(2)相撲や剣道などで,勝ったものに新手が次々にかかっていくこと。

くるま-がき【車垣】🔗⭐🔉

くるま-がき [3] 【車垣】

露地などに設ける垣で,萩などを束ねて車輪を二分あるいは四分した形に作ったもの。四分した形のものは扇垣(オウギガキ)ともいう。

くるま-かし【車貸し・車借】🔗⭐🔉

くるま-かし [3] 【車貸し・車借】

〔「くるまがし」とも〕

(1)車を貸してその使用料をとること。また,それを業とする人。

(2)車で物を運んで賃銭をとること。また,それを業とする人。「大津・坂本の馬借,鳥羽・白河の―/庭訓往来」

くるま-ぎり【車切り】🔗⭐🔉

くるま-ぎり 【車切り】

胴などを横に切りはらうこと。輪切り。「胴切り縦割り―/浄瑠璃・嫗山姥」

くるま-げた【車桁】🔗⭐🔉

くるま-げた [3] 【車桁】

井戸の滑車(カツシヤ)をつる横木。

くるま-ざ【車座】🔗⭐🔉

くるま-ざ [0] 【車座】

多くの人が輪状に内に向かい合って座ること。

くるま-しゃっきん【車借金】🔗⭐🔉

くるま-しゃっきん ―シヤク― 【車借金】

江戸時代,数人が連帯証文で借金し,毎月輪番で月賦で返済したこと。

くるま-せん【車銭】🔗⭐🔉

くるま-せん [0] 【車銭】

少額の車代。車賃。

くるま-ぞうし【車草子】🔗⭐🔉

くるま-ぞうし ―ザウ― [4] 【車草子】

くるみ表紙にした本。手習い草子などに用いた。

くるま-だい【車鯛】🔗⭐🔉

くるま-だい ―ダヒ [3] 【車鯛】

スズキ目の海魚。全長25センチメートル内外。キントキダイの近縁で,体は卵形で側扁し,体高が高い。目が大きく,背びれのとげは強大。体色は鮮紅色。幼魚には幅広い白色の横帯が数本ある。食用。本州中部以南の岩礁域に分布。ベニダイ。

くるま-だい【車代】🔗⭐🔉

くるま-だい [0] 【車代】

車に乗った時,支払う料金。また,その名目で人に渡す謝礼金。

くるま-だいく【車大工】🔗⭐🔉

くるま-だいく [4] 【車大工】

車を作る職人。車作り。

くるま-だち【車裁ち】🔗⭐🔉

くるま-だち [0] 【車裁ち】

着物の四つ身裁ちの裁ち方の一。前後の身頃(ミゴロ)の布全部から一定の幅を裁ち落として,これを襟・かけ襟とするもの。

くるま-だて【車楯】🔗⭐🔉

くるま-だて [0] 【車楯】

武具の一。下部に車輪をつけ,簡単に移動できるようにした楯。

くるま-ど【車戸】🔗⭐🔉

くるま-ど [3] 【車戸】

円滑に動くように,底に小さい車をつけた引き戸。

くるま-とだな【車戸棚】🔗⭐🔉

くるま-とだな [4] 【車戸棚】

移動の便に下部に小さい車輪をつけた戸棚。

くるま-どめ【車止め】🔗⭐🔉

くるま-どめ [0] 【車止め】

(1)車の通行を禁ずること。また,そのために設けた柵などの障害物。

(2)鉄道などで,車両の逸走を防ぐために線路の末端に設けた装置。

くるま-にんぎょう【車人形】🔗⭐🔉

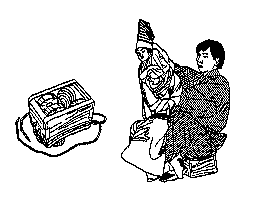

くるま-にんぎょう ―ギヤウ [4] 【車人形】

一人遣いの操り人形。遣い手が移動用の車付きの箱に腰かけ,両手両足を用いて三人遣い人形を一人で操るように工夫したもの。現在,八王子市などに伝存する。本来は説経節を地に用いた。

車人形

[図]

[図]

[図]

[図]

くるま-の-やかた【車の屋形】🔗⭐🔉

くるま-の-やかた 【車の屋形】

「車箱(クルマバコ)」に同じ。

くるま-び【車火】🔗⭐🔉

くるま-び 【車火】

点火すると車輪のように回転する仕掛けの花火。

くるま-ひき【車引き】🔗⭐🔉

くるま-ひき [3] 【車引き】

荷車・人力車に物や人をのせて運ぶことを業とする者。車屋。車夫。

くるま-ぶね【車船】🔗⭐🔉

くるま-ぶね [4] 【車船】

近世につくられた人力の外車(車櫂(クルマガイ))を用いる船。車輪船。

くるま-まわし【車回し】🔗⭐🔉

くるま-まわし ―マハシ [4] 【車回し】

玄関や車寄せの前に自動車や馬車を導入するための円形や楕円形の庭。門と玄関の間に設け,芝や樹木などを植える。

くるま-もちべ【車持部】🔗⭐🔉

くるま-もちべ [4] 【車持部】

大和朝廷で,天皇の輿(コシ)の製作・管理にあたった部。車持公(クルマモチノキミ)が統率した。

くるま-や【車屋】🔗⭐🔉

くるま-や [0] 【車屋】

(1)車の製造を業とする人。

(2)車引きを業とする人。車夫。車引き。

(3)車宿(クルマヤド)。

くるま-やど【車宿】🔗⭐🔉

くるま-やど [4] 【車宿】

人力車・荷車をおき,車夫をかかえて,客の送迎,荷物の運搬などを業とする家。車屋。

くるま-やどり【車宿り】🔗⭐🔉

くるま-やどり 【車宿り】

(1)貴族の屋敷で,中門の外につくられた牛車(ギツシヤ)や輿(コシ)を入れておく建物。

(2)外出の折,一時,牛車などを寄せて立ち寄る所。休憩用の別宅。「中川に某阿闍梨といふ人の―に渡らせ給ひて/栄花(鳥辺野)」

くるま-よせ【車寄せ】🔗⭐🔉

くるま-よせ [0][3] 【車寄せ】

(1)自動車の乗り降りのために,玄関前に設けた屋根つきの部分。

(2)牛車(ギツシヤ)を寄せて乗り降りできるように,建物の出入り口に庇(ヒサシ)などを張り出して造った所。

くるま-ぜんしち【車善七】🔗⭐🔉

くるま-ぜんしち 【車善七】

江戸時代の非人頭。代々この名を称した。

くるまぞう【車僧】🔗⭐🔉

くるまぞう 【車僧】

能の一。五番目物。作者未詳。諸国を車で行脚する高僧に,愛宕山の天狗が禅問答を挑み,法力を争うが,僧はこれに勝って天狗を退ける。

くるまびき【車引・車曳】🔗⭐🔉

くるまびき 【車引・車曳】

義太夫節「菅原伝授手習鑑」の三段目口の通称。菅丞相(カンシヨウジヨウ)方の梅王丸,桜丸と時平(シヘイ)方の松王丸が,時平の乗った御所車を引きあう。

しゃ【車】🔗⭐🔉

しゃ 【車】 (接尾)

助数詞。車両などを数えるのに用いる。

しゃ-が【車駕】🔗⭐🔉

しゃ-が [1] 【車駕】

(1)行幸の際,天子が乗る車。

(2)天子の尊称。天子を直接さすのをはばかっていう。「貞観の中に,―三成宮にありてこれを聞きて/今昔 9」

しゃかい-とう【車会党・車界党】🔗⭐🔉

しゃかい-とう シヤクワイタウ 【車会党】 ・ シヤカイタウ 【車界党】

1882年(明治15)に結成された,東京の人力車夫の結社。鉄道馬車によって生活権をおびやかされた車夫が,自由党の奥宮健之と車夫三浦亀吉を中心として組織。同年,奥宮・三浦の検挙,投獄で消滅。

しゃかん-きょり【車間距離】🔗⭐🔉

しゃかん-きょり [4] 【車間距離】

走行中の自動車が前を走る自動車との間に保つ距離。

しゃ-けん【車券】🔗⭐🔉

しゃ-けん [0] 【車券】

競輪で,勝者を予想し,それに賭けて買う投票券。

〔正式な呼び名は「勝者投票券」〕

しゃ-けん【車検】🔗⭐🔉

しゃ-けん [0] 【車検】

道路運送車両法に定められた自動車の定期的な車両検査。

しゃけん-しょう【車検証】🔗⭐🔉

しゃけん-しょう [0] 【車検証】

「自動車検査証」の略。自動車が保安基準に適合するときに交付される証明書。

しゃ-こ【車庫】🔗⭐🔉

しゃ-こ [1] 【車庫】

電車や自動車などの車両を入れておく建物。ガレージ。

しゃこ-しょうめい【車庫証明】🔗⭐🔉

しゃこ-しょうめい [3] 【車庫証明】

「保管場所標章」の通称。自動車保管場所の証明書。所有者が自動車の登録を行うために持っていなければならない。ただし,軽自動車は一部大都市を除いて必要とされない。

しゃこ-ほう【車庫法】🔗⭐🔉

しゃこ-ほう ―ハフ 【車庫法】

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(1962年制定)の通称。自動車保有者に保管場所を確保すること等を義務付ける。91年(平成3)7月施行の改正法で,軽自動車についても東京二三区と大阪市内では警察署への車庫の届出が義務付けられる等の改正がなされた。

しゃ-こう【車行】🔗⭐🔉

しゃ-こう ―カウ [0] 【車行】 (名)スル

(1)車に乗って行くこと。

(2)車が進むこと。

しゃ-こう【車高】🔗⭐🔉

しゃ-こう ―カウ [0] 【車高】

自動車の高さ。タイヤの接地面から屋根などの最上部まで。

しゃ-さい【車載】🔗⭐🔉

しゃ-さい [0] 【車載】

車に荷物などを積みのせること。

しゃさい-とりょう【車載斗量】🔗⭐🔉

しゃさい-とりょう ―リヤウ [4] 【車載斗量】

〔「呉書(呉主伝注)」より。車に積み斗枡(トマス)で量(ハカ)る意〕

数のたいへん多いことのたとえ。また,数多くあってもすべて平凡であることのたとえ。

しゃし【車師】🔗⭐🔉

しゃし 【車師】

漢代から北魏にかけて,西域にあった国。天山山脈の東部のトルファン盆地に車師前王国が,その北方に車師後王国があった。五世紀半ばに滅亡。

しゃ-じく【車軸】🔗⭐🔉

しゃ-じく ―ヂク [0] 【車軸】

(1)車のじく。車の心棒。

(2)〔雨滴が車の心棒ほどもあるの意〕

雨脚(アマアシ)の太い雨。また,大雨が降ること。「俄に黒雲立ちまよひ,―平地に川を流し/浮世草子・永代蔵 4」

しゃじく=を=流・す(=下(クダ)・す)🔗⭐🔉

――を=流・す(=下(クダ)・す)

車軸のような太い雨脚の雨が降る。大雨の降るさまにいう。

しゃじく-そう【車軸草】🔗⭐🔉

しゃじく-そう ―ヂクサウ [0] 【車軸草】

マメ科の多年草。本州中部の高原に生え,旧大陸に広く分布。茎は束生し高さ約30センチメートル。掌状複葉を互生。八,九月,紅紫色の細長い蝶形花を数個扇形につける。片輪車(カタワグルマ)。阿弥陀笠(アミダガサ)。菩薩草(ボサツソウ)。

しゃじく-も【車軸藻】🔗⭐🔉

しゃじく-も ―ヂク― [2] 【車軸藻】

緑藻類シャジクモ目の淡水藻。各地の湖・沼・水田などに普通にみられる。長さ10〜40センチメートル。中軸の節から八個内外の小枝を輪生。小枝の節の基部に造精器と造卵器を一対ずつつける。

しゃじく-も-しょくぶつ【車軸藻植物】🔗⭐🔉

しゃじく-も-しょくぶつ ―ヂク― [6] 【車軸藻植物】

植物界の一門。淡水に生育し,体は小形の葉緑体を含む緑色。中軸の節から輪生枝が放射状に出る。造精器・造卵器は輪生枝上の節に葉に囲まれてつき,他に類のない構造を示す。シャジクモ・フラスコモなど。輪藻類。

しゃ-しつ【車室】🔗⭐🔉

しゃ-しつ [0] 【車室】

列車の客室。

しゃ-しゃく【車借】🔗⭐🔉

しゃ-しゃく 【車借】

中世,牛馬のひく荷車を用いて物資の輸送にあたった運送業者。車力。

→馬借

しゃ-しゅ【車種】🔗⭐🔉

しゃ-しゅ [1] 【車種】

用途・型・年式などによって分けた自動車の種類。

しゃ-しょう【車掌】🔗⭐🔉

しゃ-しょう ―シヤウ [0] 【車掌】

列車・電車・バスなどの車中で,車内の種々の事務を扱う者。

しゃ-じょう【車上】🔗⭐🔉

しゃ-じょう ―ジヤウ [0] 【車上】

乗り物の中。「―の人となる」

しゃじょう-あらし【車上荒らし】🔗⭐🔉

しゃじょう-あらし ―ジヤウ― [4] 【車上荒らし】

駐車している自動車の中の品物を盗むこと。また,それをする人。車上どろ。車上ねらい。

しゃ-じょう【車乗】🔗⭐🔉

しゃ-じょう 【車乗】

車輪のついている乗り物。くるま。「諸の金銀及び象馬・―等の宝を以て/今昔 1」

しゃ-せい【車声】🔗⭐🔉

しゃ-せい [0] 【車声】

車輪の音。「遠雷の如き康衢(コウク)の―/日乗(荷風)」

しゃ-せん【車線】🔗⭐🔉

しゃ-せん [0] 【車線】

道路上の,自動車が走行するように定められた部分。自動車が並行して通行できる台数によって道路の幅を表すこともある。「片側二―の道路」

しゃぜん-し【車前子】🔗⭐🔉

しゃぜん-し [2] 【車前子】

オオバコの種子を用いた生薬。古くから利尿・鎮咳・健胃剤などとして用いられる。

しゃぜん-そう【車前草】🔗⭐🔉

しゃぜん-そう ―サウ [0] 【車前草】

オオバコの異名。

しゃ-そう【車窓】🔗⭐🔉

しゃ-そう ―サウ [0] 【車窓】

列車・自動車などの窓。

しゃ-たい【車体】🔗⭐🔉

しゃ-たい [0] 【車体】

車両の,人や荷物をのせる部分。また,車全体の外形。ボディー。「―のデザイン」

しゃ-だい【車台】🔗⭐🔉

しゃ-だい [0] 【車台】

車輪の上の,車体を支えている部分。シャーシー。

おおばこ【車前草】(和英)🔗⭐🔉

おおばこ【車前草】

《植》a plantain.→英和

くるま【車】(和英)🔗⭐🔉

くるまいす【車椅子】(和英)🔗⭐🔉

くるまいす【車椅子】

a wheelchair.

くるまえび【車海老】(和英)🔗⭐🔉

くるまえび【車海老】

a prawn.→英和

くるまざ【車座になる】(和英)🔗⭐🔉

くるまざ【車座になる】

sit in a circle[ring].→英和

くるまどめ【車止め】(和英)🔗⭐🔉

くるまどめ【車止め】

a buffer.→英和

<掲示>No Thoroughfare for Vehicles.

しゃかん【車間距離】(和英)🔗⭐🔉

しゃかん【車間距離】

the distance between cars.

しゃけん【車検】(和英)🔗⭐🔉

しゃけん【車検】

on official checkout of a car.→英和

しゃこ【車庫】(和英)🔗⭐🔉

しゃこ【車庫】

a car shed[barn](電車の);a garage (自動車の).→英和

しゃじく【車軸】(和英)🔗⭐🔉

しゃじく【車軸】

an axle.→英和

〜を流すような雨だ It rains in torrents.

しゃせん【車線】(和英)🔗⭐🔉

しゃせん【車線】

a lane.→英和

六車線高速道路 a six-lane expressway.

しゃたい【車体】(和英)🔗⭐🔉

大辞林に「車」で始まるの検索結果 1-95。もっと読み込む