複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (57)

くるま【車】🔗⭐🔉

くるま【車】

①軸に貫いて回転する仕組みの輪。車輪。

②車輪の回転によって動く仕掛けのものの総称。牛車・荷車・人力車など。現在では自動車を指すことが多い。万葉集16「後の世の鑑にせむと老人を送りし―持ち還り来し」。宇治拾遺物語2「―かけはづして搨しじをたてて」。幸田露伴、いさなとり「往き来の人肩を摩すり合ひ袂たもと触れ合ひ、人力車くるま飛び自転車走り」。「―を運転する」「―を拾う」

③輪状。わなり。

④紋所の名。車輪にかたどったもの。源氏車・風車・木下車・中川車など。

⇒くるま‐あらそい【車争い】

⇒くるま‐い【車井】

⇒くるま‐いす【車椅子】

⇒くるま‐いど【車井戸】

⇒くるま‐うし【車牛】

⇒くるま‐えび【車蝦】

⇒くるま‐がえし【車返し】

⇒くるま‐がえり【車返り・車翻り】

⇒くるま‐がかり【車懸り】

⇒くるま‐がき【車垣】

⇒くるま‐がさ【車笠】

⇒くるま‐かし【車貸し・車借】

⇒くるま‐がたな【車刀】

⇒くるま‐きしろい【車軋ろい】

⇒くるま‐ぎり【車切り】

⇒くるま‐げた【車桁】

⇒くるま‐ごし【車輿】

⇒くるま‐ごめ【車籠め】

⇒くるま‐ざ【車座】

⇒くるま‐ざき【車裂き】

⇒くるま‐じ【車路】

⇒くるま‐じかけ【車仕掛け】

⇒くるま‐しゃかい【車社会】

⇒くるま‐しゃっきん【車借金】

⇒くるま‐ぞい【車副】

⇒くるま‐ぞうし【車双紙】

⇒くるま‐そうぞく【車装束】

⇒くるま‐だい【車代】

⇒くるま‐だい【車鯛】

⇒くるま‐たけたば【車竹束】

⇒くるま‐だち【車裁ち】

⇒くるま‐だて【車楯】

⇒くるまたて‐ろん【車立て論】

⇒くるま‐ちん【車賃】

⇒くるま‐づか【車塚】

⇒くるま‐つくり【車作り】

⇒くるま‐つば【車鍔】

⇒くるま‐ど【車戸】

⇒くるま‐とう【車糖】

⇒くるま‐とだな【車戸棚】

⇒くるま‐どめ【車止め】

⇒くるま‐ながもち【車長持】

⇒くるま‐にんぎょう【車人形】

⇒くるま‐ばこ【車箱】

⇒くるまば‐そう【車葉草】

⇒くるま‐ばった【車蝗虫】

⇒くるま‐び【車火】

⇒くるま‐ひき【車引き・車曳き】

⇒くるま‐ひきあみ【車引網】

⇒くるま‐びし【車菱】

⇒くるま‐ぶ【車麩】

⇒くるま‐ぶね【車船】

⇒くるま‐へん【車偏】

⇒くるま‐まわし【車回し】

⇒くるま‐むし【車虫】

⇒くるまもち‐べ【車持部】

⇒くるま‐や【車屋】

⇒くるま‐やど【車宿】

⇒くるま‐やどり【車宿り】

⇒くるま‐ゆり【車百合】

⇒くるま‐よせ【車寄せ】

⇒車の両輪

⇒車は海へ船は山へ

⇒車は三寸の楔を以て千里を駆く

⇒車を懸く

⇒車を摧く

⇒車を捨てる

くるま‐い【車井】‥ヰ🔗⭐🔉

くるま‐いす【車椅子】🔗⭐🔉

くるま‐いす【車椅子】

歩行の不自由な人などが移動するための、車つきの椅子。

⇒くるま【車】

くるま‐いど【車井戸】‥ヰド🔗⭐🔉

くるま‐いど【車井戸】‥ヰド

滑車の溝に綱をかけ、その両端に釣瓶つるべをつけて、綱をたぐって水を汲む装置の井戸。車井。

⇒くるま【車】

くるま‐うし【車牛】🔗⭐🔉

くるま‐うし【車牛】

牛車をひく牛。宇津保物語国譲下「黄あめなる御―懸けたり」

⇒くるま【車】

くるま‐えび【車蝦】🔗⭐🔉

くるま‐えび【車蝦】

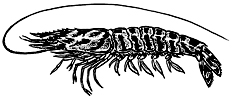

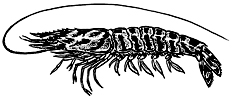

クルマエビ科のエビ。長さ20センチメートル前後。体は表面に毛がなく平滑で、淡褐色。各腹節に1本ずつ黒褐色の環があるので、体を曲げると車輪のように見える。尾は青色、黄色もまじり、多彩。本州中部以南の沿岸の浅海底にすむ。食用。人工養殖も行われる。斑節蝦。

くるまえび

⇒くるま【車】

⇒くるま【車】

⇒くるま【車】

⇒くるま【車】

くるま‐がかり【車懸り】🔗⭐🔉

くるま‐がかり【車懸り】

①近世の越後流の陣法で、1番手・2番手・3番手と順次に分けておき、前が弱るに従って後が続き、循環して敵に攻めかかること。

②相撲や剣道で、勝ったものに新手が代わる代わるかかって行くこと。

⇒くるま【車】

くるま‐がき【車垣】🔗⭐🔉

くるま‐がき【車垣】

茶席の庭などに設ける垣で、萩などを束ねて半円形の輪状にしたもの。

⇒くるま【車】

くるま‐がさ【車笠】🔗⭐🔉

くるま‐がさ【車笠】

車輪状のかぶりがさ。

⇒くるま【車】

くるま‐げた【車桁】🔗⭐🔉

くるま‐げた【車桁】

井戸の滑車を釣っている桁。

⇒くるま【車】

くるま‐じかけ【車仕掛け】🔗⭐🔉

くるま‐じかけ【車仕掛け】

器械の下に車をつけて移動しやすくしてあるもの。

⇒くるま【車】

くるま‐だち【車裁ち】🔗⭐🔉

くるま‐だち【車裁ち】

四つ身裁ちの一種で、身幅を広くとるための裁ち方。両身頃の用布全部を通して一定の幅を裁ち落とし、これを襟・掛襟とする。

⇒くるま【車】

くるま‐つくり【車作り】🔗⭐🔉

くるま‐つくり【車作り】

車を製作すること。また、その職人。

⇒くるま【車】

くるま‐とだな【車戸棚】🔗⭐🔉

くるま‐とだな【車戸棚】

下に車輪をつけて動かしやすくした戸棚。

⇒くるま【車】

くるま‐どめ【車止め】🔗⭐🔉

くるま‐どめ【車止め】

①車の通行を禁ずること。

②自動車などを動かないように止めておくこと。また、そのための器具。

③軌道の終端に、車両が線路外に逸走するのを防止するために設置する装置。

⇒くるま【車】

○車の両輪くるまのりょうりん🔗⭐🔉

○車の両輪くるまのりょうりん

(「両輪」はリョウワとも)互いに欠くことのできない密接な関係にあることのたとえ。毛吹草2「鳥のつばさ、車のりやうわ」

⇒くるま【車】

○車は三寸の楔を以て千里を駆くくるまはさんずんのくさびをもってせんりをかく🔗⭐🔉

○車は三寸の楔を以て千里を駆くくるまはさんずんのくさびをもってせんりをかく

小さい物の力も大事をなすに足ることのたとえ。

⇒くるま【車】

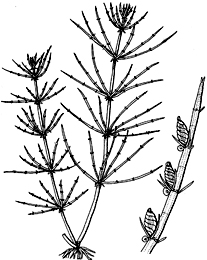

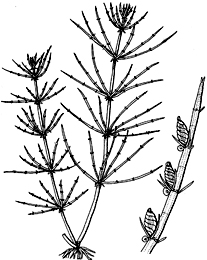

くるまば‐そう【車葉草】‥サウ

アカネ科の多年草。北半球の温帯に広く分布し、本州や北海道の山地に多い。地下茎が走り、四角形の地上茎は直立して高さ10〜30センチメートル。長楕円形の葉を6〜8枚輪生するが、正確には2枚が葉で他は托葉とされる。夏に茎頂に集散花序を出し小白花を多数つける。花冠は筒形で上部は4裂、球形の果実には鉤かぎ状の刺とげが密生。芳香があり、ハーブの一種。

⇒くるま【車】

くるま‐ばった【車蝗虫】

バッタ科の一種。体長4〜6センチメートル。体は褐色。後翅の中央に弧状の黒帯がある。草原に多い。

クルマバッタ

撮影:海野和男

⇒くるま【車】

くるま‐び【車火】

点火すれば、車輪状に回転する仕掛けの花火。

⇒くるま【車】

くるま‐ひき【車引き・車曳き】

①車に人を乗せ、または物を積み運ぶのを業とする人。車夫。車屋。

②浄瑠璃「菅原伝授手習鑑すがわらでんじゅてならいかがみ」の3段目。梅王丸・桜丸が時平しへいの車をとどめ、松王丸と争う場面。また、歌舞伎での同場面の通称。くるまびき。

⇒くるま【車】

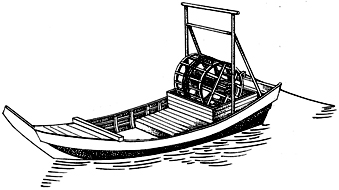

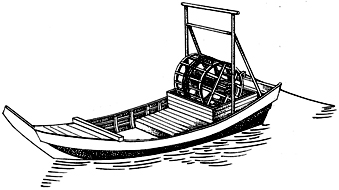

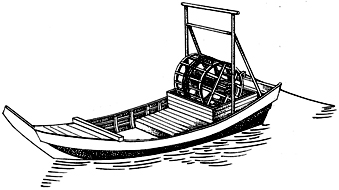

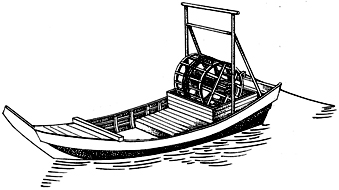

くるま‐ひきあみ【車引網】

船中に車を設置し、その車輪を踏んで回し、軸に巻き込んで引き上げるようにした網。

車引網

⇒くるま【車】

くるま‐び【車火】

点火すれば、車輪状に回転する仕掛けの花火。

⇒くるま【車】

くるま‐ひき【車引き・車曳き】

①車に人を乗せ、または物を積み運ぶのを業とする人。車夫。車屋。

②浄瑠璃「菅原伝授手習鑑すがわらでんじゅてならいかがみ」の3段目。梅王丸・桜丸が時平しへいの車をとどめ、松王丸と争う場面。また、歌舞伎での同場面の通称。くるまびき。

⇒くるま【車】

くるま‐ひきあみ【車引網】

船中に車を設置し、その車輪を踏んで回し、軸に巻き込んで引き上げるようにした網。

車引網

⇒くるま【車】

くるま‐びし【車菱】

(八方に棘とげがあり、どう転じても使えるところからの称)(→)菱ひし2に同じ。

⇒くるま【車】

くるま‐ぶ【車麩】

輪切りにした切口が車輪に似て、中央に穴のあいた焼麩。新潟の名産。

⇒くるま【車】

くるま‐ぶね【車船】

(→)外車船がいしゃせんに同じ。

⇒くるま【車】

くるま‐へん【車偏】

漢字の偏の一つ。「輪」「転」などの偏の「車」の称。

⇒くるま【車】

くるま‐まわし【車回し】‥マハシ

門と玄関・車寄せとの間に設けられた、円形または楕円形の小庭園。車の出入りが容易にできるようにつくられた通路。

⇒くるま【車】

くるま‐むし【車虫】

(→)輪虫わむしに同じ。

⇒くるま【車】

くるまもち‐べ【車持部】

大和政権で、天皇の乗物の製作・管理にあたったと伝えられる品部しなべ。くらもちべ。

⇒くるま【車】

くるま‐や【車屋】

①車の製造・販売を業とする人。また、その家。

②車引き。樋口一葉、十三夜「知らぬ他人の車夫くるまやさんとのみ思ふて居ましたに」

③車宿。

⇒くるま【車】

くるま‐やど【車宿】

利用客を待って自動車・人力車・荷車を用意している家。

⇒くるま【車】

くるま‐やどり【車宿り】

①貴族の邸内の、車を入れておくための建物。枕草子25「―にさらにひき入れて」

②外出途中で車を止めて休息する場所。

⇒くるま【車】

くるま‐ゆり【車百合】

ユリの一種。日本の中北部の高山草地に自生。高さ約20〜50センチメートル、中ほどに10枚余の葉を輪生。花は頂生し、橙赤色。花被片は著しく反転する。〈[季]夏〉

⇒くるま【車】

くるま‐よせ【車寄せ】

車を寄せて乗降するために玄関前に屋根を張り出して設けた所。

⇒くるま【車】

くるま・る【包まる】

〔自五〕

すっぽりと身を包む。「毛布に―・る」

⇒くるま【車】

くるま‐びし【車菱】

(八方に棘とげがあり、どう転じても使えるところからの称)(→)菱ひし2に同じ。

⇒くるま【車】

くるま‐ぶ【車麩】

輪切りにした切口が車輪に似て、中央に穴のあいた焼麩。新潟の名産。

⇒くるま【車】

くるま‐ぶね【車船】

(→)外車船がいしゃせんに同じ。

⇒くるま【車】

くるま‐へん【車偏】

漢字の偏の一つ。「輪」「転」などの偏の「車」の称。

⇒くるま【車】

くるま‐まわし【車回し】‥マハシ

門と玄関・車寄せとの間に設けられた、円形または楕円形の小庭園。車の出入りが容易にできるようにつくられた通路。

⇒くるま【車】

くるま‐むし【車虫】

(→)輪虫わむしに同じ。

⇒くるま【車】

くるまもち‐べ【車持部】

大和政権で、天皇の乗物の製作・管理にあたったと伝えられる品部しなべ。くらもちべ。

⇒くるま【車】

くるま‐や【車屋】

①車の製造・販売を業とする人。また、その家。

②車引き。樋口一葉、十三夜「知らぬ他人の車夫くるまやさんとのみ思ふて居ましたに」

③車宿。

⇒くるま【車】

くるま‐やど【車宿】

利用客を待って自動車・人力車・荷車を用意している家。

⇒くるま【車】

くるま‐やどり【車宿り】

①貴族の邸内の、車を入れておくための建物。枕草子25「―にさらにひき入れて」

②外出途中で車を止めて休息する場所。

⇒くるま【車】

くるま‐ゆり【車百合】

ユリの一種。日本の中北部の高山草地に自生。高さ約20〜50センチメートル、中ほどに10枚余の葉を輪生。花は頂生し、橙赤色。花被片は著しく反転する。〈[季]夏〉

⇒くるま【車】

くるま‐よせ【車寄せ】

車を寄せて乗降するために玄関前に屋根を張り出して設けた所。

⇒くるま【車】

くるま・る【包まる】

〔自五〕

すっぽりと身を包む。「毛布に―・る」

⇒くるま【車】

くるま‐び【車火】

点火すれば、車輪状に回転する仕掛けの花火。

⇒くるま【車】

くるま‐ひき【車引き・車曳き】

①車に人を乗せ、または物を積み運ぶのを業とする人。車夫。車屋。

②浄瑠璃「菅原伝授手習鑑すがわらでんじゅてならいかがみ」の3段目。梅王丸・桜丸が時平しへいの車をとどめ、松王丸と争う場面。また、歌舞伎での同場面の通称。くるまびき。

⇒くるま【車】

くるま‐ひきあみ【車引網】

船中に車を設置し、その車輪を踏んで回し、軸に巻き込んで引き上げるようにした網。

車引網

⇒くるま【車】

くるま‐び【車火】

点火すれば、車輪状に回転する仕掛けの花火。

⇒くるま【車】

くるま‐ひき【車引き・車曳き】

①車に人を乗せ、または物を積み運ぶのを業とする人。車夫。車屋。

②浄瑠璃「菅原伝授手習鑑すがわらでんじゅてならいかがみ」の3段目。梅王丸・桜丸が時平しへいの車をとどめ、松王丸と争う場面。また、歌舞伎での同場面の通称。くるまびき。

⇒くるま【車】

くるま‐ひきあみ【車引網】

船中に車を設置し、その車輪を踏んで回し、軸に巻き込んで引き上げるようにした網。

車引網

⇒くるま【車】

くるま‐びし【車菱】

(八方に棘とげがあり、どう転じても使えるところからの称)(→)菱ひし2に同じ。

⇒くるま【車】

くるま‐ぶ【車麩】

輪切りにした切口が車輪に似て、中央に穴のあいた焼麩。新潟の名産。

⇒くるま【車】

くるま‐ぶね【車船】

(→)外車船がいしゃせんに同じ。

⇒くるま【車】

くるま‐へん【車偏】

漢字の偏の一つ。「輪」「転」などの偏の「車」の称。

⇒くるま【車】

くるま‐まわし【車回し】‥マハシ

門と玄関・車寄せとの間に設けられた、円形または楕円形の小庭園。車の出入りが容易にできるようにつくられた通路。

⇒くるま【車】

くるま‐むし【車虫】

(→)輪虫わむしに同じ。

⇒くるま【車】

くるまもち‐べ【車持部】

大和政権で、天皇の乗物の製作・管理にあたったと伝えられる品部しなべ。くらもちべ。

⇒くるま【車】

くるま‐や【車屋】

①車の製造・販売を業とする人。また、その家。

②車引き。樋口一葉、十三夜「知らぬ他人の車夫くるまやさんとのみ思ふて居ましたに」

③車宿。

⇒くるま【車】

くるま‐やど【車宿】

利用客を待って自動車・人力車・荷車を用意している家。

⇒くるま【車】

くるま‐やどり【車宿り】

①貴族の邸内の、車を入れておくための建物。枕草子25「―にさらにひき入れて」

②外出途中で車を止めて休息する場所。

⇒くるま【車】

くるま‐ゆり【車百合】

ユリの一種。日本の中北部の高山草地に自生。高さ約20〜50センチメートル、中ほどに10枚余の葉を輪生。花は頂生し、橙赤色。花被片は著しく反転する。〈[季]夏〉

⇒くるま【車】

くるま‐よせ【車寄せ】

車を寄せて乗降するために玄関前に屋根を張り出して設けた所。

⇒くるま【車】

くるま・る【包まる】

〔自五〕

すっぽりと身を包む。「毛布に―・る」

⇒くるま【車】

くるま‐びし【車菱】

(八方に棘とげがあり、どう転じても使えるところからの称)(→)菱ひし2に同じ。

⇒くるま【車】

くるま‐ぶ【車麩】

輪切りにした切口が車輪に似て、中央に穴のあいた焼麩。新潟の名産。

⇒くるま【車】

くるま‐ぶね【車船】

(→)外車船がいしゃせんに同じ。

⇒くるま【車】

くるま‐へん【車偏】

漢字の偏の一つ。「輪」「転」などの偏の「車」の称。

⇒くるま【車】

くるま‐まわし【車回し】‥マハシ

門と玄関・車寄せとの間に設けられた、円形または楕円形の小庭園。車の出入りが容易にできるようにつくられた通路。

⇒くるま【車】

くるま‐むし【車虫】

(→)輪虫わむしに同じ。

⇒くるま【車】

くるまもち‐べ【車持部】

大和政権で、天皇の乗物の製作・管理にあたったと伝えられる品部しなべ。くらもちべ。

⇒くるま【車】

くるま‐や【車屋】

①車の製造・販売を業とする人。また、その家。

②車引き。樋口一葉、十三夜「知らぬ他人の車夫くるまやさんとのみ思ふて居ましたに」

③車宿。

⇒くるま【車】

くるま‐やど【車宿】

利用客を待って自動車・人力車・荷車を用意している家。

⇒くるま【車】

くるま‐やどり【車宿り】

①貴族の邸内の、車を入れておくための建物。枕草子25「―にさらにひき入れて」

②外出途中で車を止めて休息する場所。

⇒くるま【車】

くるま‐ゆり【車百合】

ユリの一種。日本の中北部の高山草地に自生。高さ約20〜50センチメートル、中ほどに10枚余の葉を輪生。花は頂生し、橙赤色。花被片は著しく反転する。〈[季]夏〉

⇒くるま【車】

くるま‐よせ【車寄せ】

車を寄せて乗降するために玄関前に屋根を張り出して設けた所。

⇒くるま【車】

くるま・る【包まる】

〔自五〕

すっぽりと身を包む。「毛布に―・る」

くるま‐ひき【車引き・車曳き】🔗⭐🔉

くるま‐ひき【車引き・車曳き】

①車に人を乗せ、または物を積み運ぶのを業とする人。車夫。車屋。

②浄瑠璃「菅原伝授手習鑑すがわらでんじゅてならいかがみ」の3段目。梅王丸・桜丸が時平しへいの車をとどめ、松王丸と争う場面。また、歌舞伎での同場面の通称。くるまびき。

⇒くるま【車】

くるま‐ひきあみ【車引網】🔗⭐🔉

くるま‐ひきあみ【車引網】

船中に車を設置し、その車輪を踏んで回し、軸に巻き込んで引き上げるようにした網。

車引網

⇒くるま【車】

⇒くるま【車】

⇒くるま【車】

⇒くるま【車】

くるま‐まわし【車回し】‥マハシ🔗⭐🔉

くるま‐まわし【車回し】‥マハシ

門と玄関・車寄せとの間に設けられた、円形または楕円形の小庭園。車の出入りが容易にできるようにつくられた通路。

⇒くるま【車】

くるまもち‐べ【車持部】🔗⭐🔉

くるまもち‐べ【車持部】

大和政権で、天皇の乗物の製作・管理にあたったと伝えられる品部しなべ。くらもちべ。

⇒くるま【車】

くるま‐よせ【車寄せ】🔗⭐🔉

くるま‐よせ【車寄せ】

車を寄せて乗降するために玄関前に屋根を張り出して設けた所。

⇒くるま【車】

○車を懸くくるまをかく🔗⭐🔉

○車を懸くくるまをかく

[孝経「七十にして車を懸く」](漢の薛広徳せつこうとくが年老いて退官した時、天子から賜った老人用の車を懸けつるして、光栄の記念とした故事から)年老いて退官する。辞職する。懸車。夫木和歌抄33「数ふれば車を懸くるよはひにてなほこの世にぞめぐりきにける」

⇒くるま【車】

○車を摧くくるまをくだく🔗⭐🔉

○車を摧くくるまをくだく

[白居易、大行路]人心の頼み難いことを、険悪な行路で車の輪がくだけこわれることにたとえていう。夫木和歌抄33「人心憂しともいはじ昔より―道に譬へて」

⇒くるま【車】

○車を捨てるくるまをすてる🔗⭐🔉

○車を捨てるくるまをすてる

①車を降りる。

②(→)「車を懸く」に同じ。

⇒くるま【車】

グルマン【gourmand フランス】

食い道楽。大食家。

くるみ【包み】

①くるむこと。つつむこと。また、そのもの。

②(「くるみ蒲団」の略)幼児用の抱きぶとん。おくるみ。

⇒くるみ‐せいほん【包み製本】

⇒くるみ‐のりいれ【包み糊入れ】

⇒くるみ‐ばり【包み貼り】

⇒くるみ‐びょうし【包み表紙】

⇒くるみ‐ボタン【包みボタン】

くるみ【胡桃・山胡桃】

①クルミ科クルミ属の落葉高木の総称、またその食用果実。欧州産のテウチグルミ(カシグルミ)など北半球に15種ほどが分布。オニグルミは日本の山地に自生し、栽培もされる。幹は高さ20メートル以上、樹皮は褐色を帯びた紫黒色。葉は羽状複葉。雌雄同株で、雄花は緑色、雌花の花柱は帯赤色で6月頃咲く。花後、石果を結び、核は極めて堅い。材は種々の器材に用い、樹皮・果皮は染料、種子は薬用または食用、また、油を搾る。〈[季]秋〉。枕草子154「見るにことなることなきものの文字に書きてことごとしきもの。…―」

テウチグルミ

②紋所の名。割ったクルミの実を図案化したもの。

⇒くるみあし‐ぜん【胡桃足膳】

⇒くるみ‐あぶら【胡桃油】

⇒くるみ‐いろ【胡桃色】

⇒くるみ‐か【胡桃科】

⇒くるみ‐どうふ【胡桃豆腐】

⇒くるみ‐もち【胡桃餅】

⇒くるみ‐わり【胡桃割り】

ぐるみ【包み】

〔接尾〕

ある語の下に添えて、「ひっくるめて」「残らず」などの意を表す。ぐるめ。「家族―のつきあい」「身―」

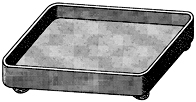

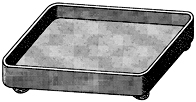

くるみあし‐ぜん【胡桃足膳】

盆の裏の四隅にクルミを二つ割りにして付けて足とした膳。家族用・雇人用として使われた。

胡桃足膳

②紋所の名。割ったクルミの実を図案化したもの。

⇒くるみあし‐ぜん【胡桃足膳】

⇒くるみ‐あぶら【胡桃油】

⇒くるみ‐いろ【胡桃色】

⇒くるみ‐か【胡桃科】

⇒くるみ‐どうふ【胡桃豆腐】

⇒くるみ‐もち【胡桃餅】

⇒くるみ‐わり【胡桃割り】

ぐるみ【包み】

〔接尾〕

ある語の下に添えて、「ひっくるめて」「残らず」などの意を表す。ぐるめ。「家族―のつきあい」「身―」

くるみあし‐ぜん【胡桃足膳】

盆の裏の四隅にクルミを二つ割りにして付けて足とした膳。家族用・雇人用として使われた。

胡桃足膳

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐あぶら【胡桃油】

クルミの実をしぼって製した脂肪油。淡黄色で香味がある。食用・油絵具製造用など。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐いろ【胡桃色】

①クルミの核に似た色。淡い褐色。

Munsell color system: 5YR5.5/6.5

②襲かさねの色目。表は薄香、裏は白。または、表は香色、裏は青。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐か【胡桃科】‥クワ

双子葉植物の一科。北半球の温帯および熱帯アジアに産し、7属約50種、日本には3種がある。ほとんどが大木で複葉、褐色の毛におおわれた大形冬芽が特徴。雌雄同株、雄花は尾状花序をなす。オニグルミ・サワグルミ・カシグルミ、またペカン・ヒッコリーなど。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐せいほん【包み製本】

(→)「くるみ表紙」に同じ。

⇒くるみ【包み】

くるみ‐どうふ【胡桃豆腐】

クルミの実をすりつぶして葛粉と水をまぜ、火にかけて練ったものを箱に流し込み、凝固させて豆腐のように作ったもの。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐のりいれ【包み糊入れ】

書籍の装丁で、くるみ表紙の表と裏との内側に見返しの紙を入れて、その背の部分をくるみ表紙に糊づけすること。

⇒くるみ【包み】

くるみ‐ばり【包み貼り】

衝立ついたてなどを、縁をつけないでもよいように、くるむように貼ること。

⇒くるみ【包み】

くるみ‐びょうし【包み表紙】‥ベウ‥

製本様式の一つ。書籍の中身の表・背・裏を1枚の表紙でくるみ、上下(天地)と一方(小口こぐち)とを化粧裁ちして仕上げるもの。包背ほうはい装。おかしわ。

⇒くるみ【包み】

くるみ‐ボタン【包みボタン】

裏に糸通し穴のある金属製またはプラスチック製の型を芯にして、布・革・編み地などで包んで作ったボタン。

⇒くるみ【包み】

くるみ‐もち【胡桃餅】

①クルミの実をすりつぶし、砂糖・醤油で味をつけ、餅にまぶしたもの。

②クルミの実を糯米もちごめ粉・味噌・白砂糖などとまぜ合わせ、蒸して搗ついた餅。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐もち【くるみ餅】

枝豆をゆでて実をすりつぶし、砂糖で味をつけて餅にまぶしたもの。クルミのかわりに枝豆を用いるからとも、枝豆の餡あんでくるむからともいう。

くるみ‐わり【胡桃割り】

クルミを挟んで殻を割る器具。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみわりにんぎょう【胡桃割人形】‥ギヤウ

チャイコフスキー作曲のバレエ音楽。E.T.A.ホフマンのクリスマス童話「胡桃割人形と鼠の王様」による。1892年初演。後に組曲化。

くる・む【包む】

[一]〔他五〕

包み巻きこむ。つつむ。「足を毛布で―・む」

[二]〔他下二〕

⇒くるめる(下一)

クルム‐ホルン【Krummhorn ドイツ】

〔音〕木製のキャップをかぶせて演奏する2枚リードの管楽器。ルネサンスから初期バロック時代に流行。

くるめ【久留米】

①福岡県南西部、筑後川下流にある市。もと有馬氏21万石の城下町。紡織・ゴム工業で発展。久留米絣がすりの産地。人口30万6千。

②久留米絣・久留米縞じまの略。

⇒くるめ‐がすり【久留米絣】

⇒くるめ‐じま【久留米縞】

⇒くるめ‐つつじ【久留米躑躅】

グルメ【gourmet フランス】

食通。美食家。

ぐるめ【包め】

〔接尾〕

(→)「ぐるみ」に同じ。浄瑠璃、心中天の網島「武士―に小春殿貰うた」

くる‐めか・す【転めかす】

〔他四〕

くるめくようにする。くるくる回す。くるべかす。宇治拾遺物語13「と引きかう引き―・せば」

くるめ‐がすり【久留米絣】

久留米地方から産する木綿の堅牢な紺絣。寛政(1789〜1801)の頃、井上でんの創製。1839年(天保10)大塚太蔵によって絵絣の新技法が、また弘化(1844〜1848)の頃、国武村の牛島乃志によって小絣(国武絣)が考案され、久留米絣の名を高めた。久留米。

⇒くるめ【久留米】

くる‐め・く【眩く】

〔自五〕

(「転めく」とも書く)

①くるくる回る。回転する。くるべく。

②目が回る。めまいがする。徒然草「目―・き枝危きほど」

③せわしく動き回る。あわてさわぐ。古今著聞集20「女俄に病みいでて…―・くことおびただし」

くるめ‐じま【久留米縞】

久留米地方から産する絹糸またはガス糸の縞織物。久留米。

⇒くるめ【久留米】

くるめ‐つつじ【久留米躑躅】

観賞用に広く栽培される小型のツツジ。ミヤマキリシマの園芸品種とされる。品種は非常に多い。

⇒くるめ【久留米】

くる・める【包める】

〔他下一〕[文]くる・む(下二)

①巻き包む。包み巻く。

②一つにくくる。一つにまとめる。「荷物を―・める」

③巧みにあざむく。まるめこむ。「言い―・める」

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐あぶら【胡桃油】

クルミの実をしぼって製した脂肪油。淡黄色で香味がある。食用・油絵具製造用など。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐いろ【胡桃色】

①クルミの核に似た色。淡い褐色。

Munsell color system: 5YR5.5/6.5

②襲かさねの色目。表は薄香、裏は白。または、表は香色、裏は青。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐か【胡桃科】‥クワ

双子葉植物の一科。北半球の温帯および熱帯アジアに産し、7属約50種、日本には3種がある。ほとんどが大木で複葉、褐色の毛におおわれた大形冬芽が特徴。雌雄同株、雄花は尾状花序をなす。オニグルミ・サワグルミ・カシグルミ、またペカン・ヒッコリーなど。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐せいほん【包み製本】

(→)「くるみ表紙」に同じ。

⇒くるみ【包み】

くるみ‐どうふ【胡桃豆腐】

クルミの実をすりつぶして葛粉と水をまぜ、火にかけて練ったものを箱に流し込み、凝固させて豆腐のように作ったもの。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐のりいれ【包み糊入れ】

書籍の装丁で、くるみ表紙の表と裏との内側に見返しの紙を入れて、その背の部分をくるみ表紙に糊づけすること。

⇒くるみ【包み】

くるみ‐ばり【包み貼り】

衝立ついたてなどを、縁をつけないでもよいように、くるむように貼ること。

⇒くるみ【包み】

くるみ‐びょうし【包み表紙】‥ベウ‥

製本様式の一つ。書籍の中身の表・背・裏を1枚の表紙でくるみ、上下(天地)と一方(小口こぐち)とを化粧裁ちして仕上げるもの。包背ほうはい装。おかしわ。

⇒くるみ【包み】

くるみ‐ボタン【包みボタン】

裏に糸通し穴のある金属製またはプラスチック製の型を芯にして、布・革・編み地などで包んで作ったボタン。

⇒くるみ【包み】

くるみ‐もち【胡桃餅】

①クルミの実をすりつぶし、砂糖・醤油で味をつけ、餅にまぶしたもの。

②クルミの実を糯米もちごめ粉・味噌・白砂糖などとまぜ合わせ、蒸して搗ついた餅。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐もち【くるみ餅】

枝豆をゆでて実をすりつぶし、砂糖で味をつけて餅にまぶしたもの。クルミのかわりに枝豆を用いるからとも、枝豆の餡あんでくるむからともいう。

くるみ‐わり【胡桃割り】

クルミを挟んで殻を割る器具。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみわりにんぎょう【胡桃割人形】‥ギヤウ

チャイコフスキー作曲のバレエ音楽。E.T.A.ホフマンのクリスマス童話「胡桃割人形と鼠の王様」による。1892年初演。後に組曲化。

くる・む【包む】

[一]〔他五〕

包み巻きこむ。つつむ。「足を毛布で―・む」

[二]〔他下二〕

⇒くるめる(下一)

クルム‐ホルン【Krummhorn ドイツ】

〔音〕木製のキャップをかぶせて演奏する2枚リードの管楽器。ルネサンスから初期バロック時代に流行。

くるめ【久留米】

①福岡県南西部、筑後川下流にある市。もと有馬氏21万石の城下町。紡織・ゴム工業で発展。久留米絣がすりの産地。人口30万6千。

②久留米絣・久留米縞じまの略。

⇒くるめ‐がすり【久留米絣】

⇒くるめ‐じま【久留米縞】

⇒くるめ‐つつじ【久留米躑躅】

グルメ【gourmet フランス】

食通。美食家。

ぐるめ【包め】

〔接尾〕

(→)「ぐるみ」に同じ。浄瑠璃、心中天の網島「武士―に小春殿貰うた」

くる‐めか・す【転めかす】

〔他四〕

くるめくようにする。くるくる回す。くるべかす。宇治拾遺物語13「と引きかう引き―・せば」

くるめ‐がすり【久留米絣】

久留米地方から産する木綿の堅牢な紺絣。寛政(1789〜1801)の頃、井上でんの創製。1839年(天保10)大塚太蔵によって絵絣の新技法が、また弘化(1844〜1848)の頃、国武村の牛島乃志によって小絣(国武絣)が考案され、久留米絣の名を高めた。久留米。

⇒くるめ【久留米】

くる‐め・く【眩く】

〔自五〕

(「転めく」とも書く)

①くるくる回る。回転する。くるべく。

②目が回る。めまいがする。徒然草「目―・き枝危きほど」

③せわしく動き回る。あわてさわぐ。古今著聞集20「女俄に病みいでて…―・くことおびただし」

くるめ‐じま【久留米縞】

久留米地方から産する絹糸またはガス糸の縞織物。久留米。

⇒くるめ【久留米】

くるめ‐つつじ【久留米躑躅】

観賞用に広く栽培される小型のツツジ。ミヤマキリシマの園芸品種とされる。品種は非常に多い。

⇒くるめ【久留米】

くる・める【包める】

〔他下一〕[文]くる・む(下二)

①巻き包む。包み巻く。

②一つにくくる。一つにまとめる。「荷物を―・める」

③巧みにあざむく。まるめこむ。「言い―・める」

②紋所の名。割ったクルミの実を図案化したもの。

⇒くるみあし‐ぜん【胡桃足膳】

⇒くるみ‐あぶら【胡桃油】

⇒くるみ‐いろ【胡桃色】

⇒くるみ‐か【胡桃科】

⇒くるみ‐どうふ【胡桃豆腐】

⇒くるみ‐もち【胡桃餅】

⇒くるみ‐わり【胡桃割り】

ぐるみ【包み】

〔接尾〕

ある語の下に添えて、「ひっくるめて」「残らず」などの意を表す。ぐるめ。「家族―のつきあい」「身―」

くるみあし‐ぜん【胡桃足膳】

盆の裏の四隅にクルミを二つ割りにして付けて足とした膳。家族用・雇人用として使われた。

胡桃足膳

②紋所の名。割ったクルミの実を図案化したもの。

⇒くるみあし‐ぜん【胡桃足膳】

⇒くるみ‐あぶら【胡桃油】

⇒くるみ‐いろ【胡桃色】

⇒くるみ‐か【胡桃科】

⇒くるみ‐どうふ【胡桃豆腐】

⇒くるみ‐もち【胡桃餅】

⇒くるみ‐わり【胡桃割り】

ぐるみ【包み】

〔接尾〕

ある語の下に添えて、「ひっくるめて」「残らず」などの意を表す。ぐるめ。「家族―のつきあい」「身―」

くるみあし‐ぜん【胡桃足膳】

盆の裏の四隅にクルミを二つ割りにして付けて足とした膳。家族用・雇人用として使われた。

胡桃足膳

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐あぶら【胡桃油】

クルミの実をしぼって製した脂肪油。淡黄色で香味がある。食用・油絵具製造用など。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐いろ【胡桃色】

①クルミの核に似た色。淡い褐色。

Munsell color system: 5YR5.5/6.5

②襲かさねの色目。表は薄香、裏は白。または、表は香色、裏は青。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐か【胡桃科】‥クワ

双子葉植物の一科。北半球の温帯および熱帯アジアに産し、7属約50種、日本には3種がある。ほとんどが大木で複葉、褐色の毛におおわれた大形冬芽が特徴。雌雄同株、雄花は尾状花序をなす。オニグルミ・サワグルミ・カシグルミ、またペカン・ヒッコリーなど。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐せいほん【包み製本】

(→)「くるみ表紙」に同じ。

⇒くるみ【包み】

くるみ‐どうふ【胡桃豆腐】

クルミの実をすりつぶして葛粉と水をまぜ、火にかけて練ったものを箱に流し込み、凝固させて豆腐のように作ったもの。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐のりいれ【包み糊入れ】

書籍の装丁で、くるみ表紙の表と裏との内側に見返しの紙を入れて、その背の部分をくるみ表紙に糊づけすること。

⇒くるみ【包み】

くるみ‐ばり【包み貼り】

衝立ついたてなどを、縁をつけないでもよいように、くるむように貼ること。

⇒くるみ【包み】

くるみ‐びょうし【包み表紙】‥ベウ‥

製本様式の一つ。書籍の中身の表・背・裏を1枚の表紙でくるみ、上下(天地)と一方(小口こぐち)とを化粧裁ちして仕上げるもの。包背ほうはい装。おかしわ。

⇒くるみ【包み】

くるみ‐ボタン【包みボタン】

裏に糸通し穴のある金属製またはプラスチック製の型を芯にして、布・革・編み地などで包んで作ったボタン。

⇒くるみ【包み】

くるみ‐もち【胡桃餅】

①クルミの実をすりつぶし、砂糖・醤油で味をつけ、餅にまぶしたもの。

②クルミの実を糯米もちごめ粉・味噌・白砂糖などとまぜ合わせ、蒸して搗ついた餅。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐もち【くるみ餅】

枝豆をゆでて実をすりつぶし、砂糖で味をつけて餅にまぶしたもの。クルミのかわりに枝豆を用いるからとも、枝豆の餡あんでくるむからともいう。

くるみ‐わり【胡桃割り】

クルミを挟んで殻を割る器具。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみわりにんぎょう【胡桃割人形】‥ギヤウ

チャイコフスキー作曲のバレエ音楽。E.T.A.ホフマンのクリスマス童話「胡桃割人形と鼠の王様」による。1892年初演。後に組曲化。

くる・む【包む】

[一]〔他五〕

包み巻きこむ。つつむ。「足を毛布で―・む」

[二]〔他下二〕

⇒くるめる(下一)

クルム‐ホルン【Krummhorn ドイツ】

〔音〕木製のキャップをかぶせて演奏する2枚リードの管楽器。ルネサンスから初期バロック時代に流行。

くるめ【久留米】

①福岡県南西部、筑後川下流にある市。もと有馬氏21万石の城下町。紡織・ゴム工業で発展。久留米絣がすりの産地。人口30万6千。

②久留米絣・久留米縞じまの略。

⇒くるめ‐がすり【久留米絣】

⇒くるめ‐じま【久留米縞】

⇒くるめ‐つつじ【久留米躑躅】

グルメ【gourmet フランス】

食通。美食家。

ぐるめ【包め】

〔接尾〕

(→)「ぐるみ」に同じ。浄瑠璃、心中天の網島「武士―に小春殿貰うた」

くる‐めか・す【転めかす】

〔他四〕

くるめくようにする。くるくる回す。くるべかす。宇治拾遺物語13「と引きかう引き―・せば」

くるめ‐がすり【久留米絣】

久留米地方から産する木綿の堅牢な紺絣。寛政(1789〜1801)の頃、井上でんの創製。1839年(天保10)大塚太蔵によって絵絣の新技法が、また弘化(1844〜1848)の頃、国武村の牛島乃志によって小絣(国武絣)が考案され、久留米絣の名を高めた。久留米。

⇒くるめ【久留米】

くる‐め・く【眩く】

〔自五〕

(「転めく」とも書く)

①くるくる回る。回転する。くるべく。

②目が回る。めまいがする。徒然草「目―・き枝危きほど」

③せわしく動き回る。あわてさわぐ。古今著聞集20「女俄に病みいでて…―・くことおびただし」

くるめ‐じま【久留米縞】

久留米地方から産する絹糸またはガス糸の縞織物。久留米。

⇒くるめ【久留米】

くるめ‐つつじ【久留米躑躅】

観賞用に広く栽培される小型のツツジ。ミヤマキリシマの園芸品種とされる。品種は非常に多い。

⇒くるめ【久留米】

くる・める【包める】

〔他下一〕[文]くる・む(下二)

①巻き包む。包み巻く。

②一つにくくる。一つにまとめる。「荷物を―・める」

③巧みにあざむく。まるめこむ。「言い―・める」

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐あぶら【胡桃油】

クルミの実をしぼって製した脂肪油。淡黄色で香味がある。食用・油絵具製造用など。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐いろ【胡桃色】

①クルミの核に似た色。淡い褐色。

Munsell color system: 5YR5.5/6.5

②襲かさねの色目。表は薄香、裏は白。または、表は香色、裏は青。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐か【胡桃科】‥クワ

双子葉植物の一科。北半球の温帯および熱帯アジアに産し、7属約50種、日本には3種がある。ほとんどが大木で複葉、褐色の毛におおわれた大形冬芽が特徴。雌雄同株、雄花は尾状花序をなす。オニグルミ・サワグルミ・カシグルミ、またペカン・ヒッコリーなど。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐せいほん【包み製本】

(→)「くるみ表紙」に同じ。

⇒くるみ【包み】

くるみ‐どうふ【胡桃豆腐】

クルミの実をすりつぶして葛粉と水をまぜ、火にかけて練ったものを箱に流し込み、凝固させて豆腐のように作ったもの。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐のりいれ【包み糊入れ】

書籍の装丁で、くるみ表紙の表と裏との内側に見返しの紙を入れて、その背の部分をくるみ表紙に糊づけすること。

⇒くるみ【包み】

くるみ‐ばり【包み貼り】

衝立ついたてなどを、縁をつけないでもよいように、くるむように貼ること。

⇒くるみ【包み】

くるみ‐びょうし【包み表紙】‥ベウ‥

製本様式の一つ。書籍の中身の表・背・裏を1枚の表紙でくるみ、上下(天地)と一方(小口こぐち)とを化粧裁ちして仕上げるもの。包背ほうはい装。おかしわ。

⇒くるみ【包み】

くるみ‐ボタン【包みボタン】

裏に糸通し穴のある金属製またはプラスチック製の型を芯にして、布・革・編み地などで包んで作ったボタン。

⇒くるみ【包み】

くるみ‐もち【胡桃餅】

①クルミの実をすりつぶし、砂糖・醤油で味をつけ、餅にまぶしたもの。

②クルミの実を糯米もちごめ粉・味噌・白砂糖などとまぜ合わせ、蒸して搗ついた餅。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみ‐もち【くるみ餅】

枝豆をゆでて実をすりつぶし、砂糖で味をつけて餅にまぶしたもの。クルミのかわりに枝豆を用いるからとも、枝豆の餡あんでくるむからともいう。

くるみ‐わり【胡桃割り】

クルミを挟んで殻を割る器具。

⇒くるみ【胡桃・山胡桃】

くるみわりにんぎょう【胡桃割人形】‥ギヤウ

チャイコフスキー作曲のバレエ音楽。E.T.A.ホフマンのクリスマス童話「胡桃割人形と鼠の王様」による。1892年初演。後に組曲化。

くる・む【包む】

[一]〔他五〕

包み巻きこむ。つつむ。「足を毛布で―・む」

[二]〔他下二〕

⇒くるめる(下一)

クルム‐ホルン【Krummhorn ドイツ】

〔音〕木製のキャップをかぶせて演奏する2枚リードの管楽器。ルネサンスから初期バロック時代に流行。

くるめ【久留米】

①福岡県南西部、筑後川下流にある市。もと有馬氏21万石の城下町。紡織・ゴム工業で発展。久留米絣がすりの産地。人口30万6千。

②久留米絣・久留米縞じまの略。

⇒くるめ‐がすり【久留米絣】

⇒くるめ‐じま【久留米縞】

⇒くるめ‐つつじ【久留米躑躅】

グルメ【gourmet フランス】

食通。美食家。

ぐるめ【包め】

〔接尾〕

(→)「ぐるみ」に同じ。浄瑠璃、心中天の網島「武士―に小春殿貰うた」

くる‐めか・す【転めかす】

〔他四〕

くるめくようにする。くるくる回す。くるべかす。宇治拾遺物語13「と引きかう引き―・せば」

くるめ‐がすり【久留米絣】

久留米地方から産する木綿の堅牢な紺絣。寛政(1789〜1801)の頃、井上でんの創製。1839年(天保10)大塚太蔵によって絵絣の新技法が、また弘化(1844〜1848)の頃、国武村の牛島乃志によって小絣(国武絣)が考案され、久留米絣の名を高めた。久留米。

⇒くるめ【久留米】

くる‐め・く【眩く】

〔自五〕

(「転めく」とも書く)

①くるくる回る。回転する。くるべく。

②目が回る。めまいがする。徒然草「目―・き枝危きほど」

③せわしく動き回る。あわてさわぐ。古今著聞集20「女俄に病みいでて…―・くことおびただし」

くるめ‐じま【久留米縞】

久留米地方から産する絹糸またはガス糸の縞織物。久留米。

⇒くるめ【久留米】

くるめ‐つつじ【久留米躑躅】

観賞用に広く栽培される小型のツツジ。ミヤマキリシマの園芸品種とされる。品種は非常に多い。

⇒くるめ【久留米】

くる・める【包める】

〔他下一〕[文]くる・む(下二)

①巻き包む。包み巻く。

②一つにくくる。一つにまとめる。「荷物を―・める」

③巧みにあざむく。まるめこむ。「言い―・める」

しゃ【車】🔗⭐🔉

しゃ【車】

①くるま。

②自動車・電車などの略。「―中泊」

しゃ‐が【車駕】🔗⭐🔉

しゃ‐が【車駕】

①のりもの。くるま。

②行幸の際、天皇の乗るくるま。転じて、天皇のことをもいう。今昔物語集9「貞観の中に、―三成宮にありてこれを聞きて」

しゃ‐がい【車蓋】🔗⭐🔉

しゃ‐がい【車蓋】

輿車よしゃ・貨車などの覆い。

しゃかい‐とう【車界党】‥タウ🔗⭐🔉

しゃかい‐とう【車界党】‥タウ

1882年(明治15)末、東京で馬車鉄道設置に対抗して車夫および自由民権論者(奥宮健之ら)が組織した結社。「車会党」とも書く。

しゃ‐かん【車間】🔗⭐🔉

しゃ‐かん【車間】

前後して走行する自動車の間。

⇒しゃかん‐きょり【車間距離】

しゃかん‐きょり【車間距離】🔗⭐🔉

しゃかん‐きょり【車間距離】

走行中の車両が、その車両の直前を走る車両が急に停止しても追突を避けることができるように保つ距離。「―をとる」

⇒しゃ‐かん【車間】

しゃ‐き【車騎】🔗⭐🔉

しゃ‐き【車騎】

兵車と騎馬。また、車馬にのった兵。

しゃ‐ぎょ【車御】🔗⭐🔉

しゃ‐ぎょ【車御】

車にのることと馬を御すること。

しゃ‐けん【車券】🔗⭐🔉

しゃ‐けん【車券】

競輪・オートレースで、勝者を予想して賭けるために買う投票券。勝者投票券。

しゃ‐けん【車検】🔗⭐🔉

しゃ‐けん【車検】

道路運送車両法に基づいて行われる自動車の車体検査。

⇒しゃけん‐しょう【車検証】

しゃけん‐しょう【車検証】🔗⭐🔉

しゃけん‐しょう【車検証】

「自動車検査証」の略。自動車が車検に合格したことを示す証明書。

⇒しゃ‐けん【車検】

しゃ‐こ【車庫】🔗⭐🔉

しゃ‐こ【車庫】

電車・自動車などの車両を入れておく建物。

⇒しゃこ‐しょうめい【車庫証明】

しゃ‐こう【車行】‥カウ🔗⭐🔉

しゃ‐こう【車行】‥カウ

①車に乗って行くこと。

②車の進行。

しゃ‐こう【車高】‥カウ🔗⭐🔉

しゃ‐こう【車高】‥カウ

車両の高さ。地面から屋根などの最上部まで、また、車体の最低部までの高さ。

しゃこ‐しょうめい【車庫証明】🔗⭐🔉

しゃこ‐しょうめい【車庫証明】

自動車の登録にあたり保管場所のあることを証明する書面。

⇒しゃ‐こ【車庫】

しゃ‐さい【車載】🔗⭐🔉

しゃ‐さい【車載】

車に積みのせること。

⇒しゃさい‐とりょう【車載斗量】

しゃさい‐とりょう【車載斗量】‥リヤウ🔗⭐🔉

しゃさい‐とりょう【車載斗量】‥リヤウ

[三国志呉志、呉主伝、注「臣の輩やからの如きは車載斗量にして、数うるに勝たう可からず」](車に積み、枡ますで量る意)数が非常に多いことのたとえ。また、とりえのない平凡なものだけが数多くあることのたとえ。

⇒しゃ‐さい【車載】

しゃし【車師】🔗⭐🔉

しゃし【車師】

漢から北魏の時代に西域にあった国。今の新疆ウイグル自治区トルファン盆地を車師前国(都は交河城)、その北方を車師後国と称した。450年滅亡。そのあとに高昌国が成立。

しゃ‐じく【車軸】‥ヂク🔗⭐🔉

しゃ‐じく【車軸】‥ヂク

①車の軸。車の心棒。しんぎ。平家物語8「折ふし降る雨、―の如し」

②(車軸のように太い雨の意から)大雨が降ること。また、大雨。好色二代男「頻りに―して」

⇒しゃじく‐そう【車軸草】

⇒しゃじく‐そうるい【車軸藻類】

⇒しゃじく‐も【車軸藻】

⇒車軸を下す

⇒車軸を流す

しゃじく‐そう【車軸草】‥ヂクサウ🔗⭐🔉

しゃじく‐そう【車軸草】‥ヂクサウ

マメ科の多年草。東アジア各地に分布し、長野県下の高原に自生。高さ約1メートル。葉は放射状に並んだ4〜5片の小葉から成る。秋、赤色の蝶形花を球状にかためてつける。カタワグルマ。アミダガサ。

シャジクソウ

提供:OPO

⇒しゃ‐じく【車軸】

⇒しゃ‐じく【車軸】

⇒しゃ‐じく【車軸】

⇒しゃ‐じく【車軸】

しゃじく‐そうるい【車軸藻類】‥ヂクサウ‥🔗⭐🔉

しゃじく‐そうるい【車軸藻類】‥ヂクサウ‥

①車軸藻綱。緑色植物門のうち、核開放型の細胞分裂を行い、側方型の鞭毛基部を持つなど、陸上植物と同じ構造の細胞をもつ藻の一群。淡水産で、単細胞性のミカヅキモ類から多細胞性のアオミドロ類・シャジクモ類まで含む。

②車軸藻目。有節構造の主軸から小枝を輪生する。維管束・胚を持たない。シャジクモ・フラスコモ・ホシツルモなど。シャジクモ類。輪藻類。→しゃじくも。

⇒しゃ‐じく【車軸】

しゃじく‐も【車軸藻】‥ヂク‥🔗⭐🔉

しゃじく‐も【車軸藻】‥ヂク‥

車軸藻類に属する淡水藻。シャジクモ目・属の総称、またはその一種。キンギョモに似た藻類で、茎状の主軸から一定間隔で輪生枝をつける。節に球状の雄器と長楕円形の雌器とを生ずる。世界各地の湖水、水田などに分布。

しゃじくも

⇒しゃ‐じく【車軸】

○車軸を下すしゃじくをくだす

雨が車軸のような太い雨足で降ること。大雨の形容。「車軸を降らす」とも。源平盛衰記14「折節降る雨車軸を下して」

⇒しゃ‐じく【車軸】

○車軸を流すしゃじくをながす

(→)「車軸を下す」に同じ。

⇒しゃ‐じく【車軸】

⇒しゃ‐じく【車軸】

○車軸を下すしゃじくをくだす

雨が車軸のような太い雨足で降ること。大雨の形容。「車軸を降らす」とも。源平盛衰記14「折節降る雨車軸を下して」

⇒しゃ‐じく【車軸】

○車軸を流すしゃじくをながす

(→)「車軸を下す」に同じ。

⇒しゃ‐じく【車軸】

⇒しゃ‐じく【車軸】

○車軸を下すしゃじくをくだす

雨が車軸のような太い雨足で降ること。大雨の形容。「車軸を降らす」とも。源平盛衰記14「折節降る雨車軸を下して」

⇒しゃ‐じく【車軸】

○車軸を流すしゃじくをながす

(→)「車軸を下す」に同じ。

⇒しゃ‐じく【車軸】

⇒しゃ‐じく【車軸】

○車軸を下すしゃじくをくだす

雨が車軸のような太い雨足で降ること。大雨の形容。「車軸を降らす」とも。源平盛衰記14「折節降る雨車軸を下して」

⇒しゃ‐じく【車軸】

○車軸を流すしゃじくをながす

(→)「車軸を下す」に同じ。

⇒しゃ‐じく【車軸】

○車軸を下すしゃじくをくだす🔗⭐🔉

○車軸を下すしゃじくをくだす

雨が車軸のような太い雨足で降ること。大雨の形容。「車軸を降らす」とも。源平盛衰記14「折節降る雨車軸を下して」

⇒しゃ‐じく【車軸】

○車軸を流すしゃじくをながす🔗⭐🔉

○車軸を流すしゃじくをながす

(→)「車軸を下す」に同じ。

⇒しゃ‐じく【車軸】

しゃし‐ぜい【奢侈税】

ぜいたくとみなされる財・サービスに課する税。

⇒しゃ‐し【奢侈】

しゃじ‐せい【写字生】

①写字を職とする人。

②明治初年の大学校その他の書記で、公文を写し、書史を謄録した判任官。

⇒しゃ‐じ【写字】

しゃ‐しつ【車室】

電車・列車の客室。

しゃ‐じつ【写実】

事物の実際のままを絵や文章にうつすこと。正岡子規、ホトトギス第4巻第1号「―の文章は近来非常に流行して、小説は大抵―的に書くといふ有様だから」

⇒しゃじつ‐しゅぎ【写実主義】

⇒しゃじつ‐てき【写実的】

しゃ‐じつ【社日】

⇒しゃにち。〈日葡辞書〉

しゃ‐じつ【斜日】

夕日。入日。

しゃじつ‐しゅぎ【写実主義】

(realism)現実を美化あるいは理想化せず、あるがままに描写しようとする文学・芸術上の立場。19世紀中葉、ロマン主義に対立して興った思潮で、バルザック・スタンダール・フローベール・ディケンズらの小説、クールベ・ドーミエらの絵画などに代表される。リアリズム。

⇒しゃ‐じつ【写実】

しゃじつ‐てき【写実的】

事実をありのままに描写したさまであること。「―な手法」

⇒しゃ‐じつ【写実】

じゃじゃ‐うま【じゃじゃ馬】

①はねあばれる馬。駻馬かんば。傾城禁短気「追つ付け立身して―に乗つて上のぼるべし」

②人の制御に従わない人。特に、不従順な妻や娘などをいう。「―馴ならし」

しゃ‐しゃく【車借】

中世、荷車による運送業者。鳥羽と京都との間などに特に発達した。→馬借ばしゃく

じゃじゃ‐ば・る

〔自四〕

我意を通す。強情ごうじょうをはる。浮世風呂3「おツかさん一人で―・つてお出でだよ」

しゃしゃ‐らくらく【洒洒落落】

(「洒落しゃらくを強調した語」)性質・言動などがさっぱりとして、こだわる所のないさま。「―たる生き方」

しゃしゃり‐い・ず【しゃしゃり出づ】‥イヅ

〔自下二〕

(→)「しゃしゃりでる」に同じ。歌舞伎、暫「女どもまで―・で」

しゃしゃり・でる【しゃしゃり出る】

〔自下一〕

でしゃばって出てくる。厚かましくでしゃばる。

しゃしゃんぼ【南燭】

ツツジ科の常緑小高木。関東以西の暖地の山地に自生。高さ1〜3メートル。葉は革質、卵形。6月頃、長い壺状の白花を総状花序につけ、晩秋、紫黒色に熟する液果は甘酸っぱく美味。ワクラハ。ササンボ。古名、さしぶ。

しゃ‐しゅ【叉手】

①⇒さしゅ。

②〔仏〕礼拝の時、両手を重ね合わせること。

しゃ‐しゅ【社主】

会社・結社の持主。

しゃ‐しゅ【車種】

自動車・鉄道車両などの種類。

しゃ‐しゅ【射手】

弓矢または弾丸を発射する人。うちて。いて。

しゃ‐しゅ【謝酒】

(シャスとも)朝廷の饗宴に際し、群臣が再拝して賜酒を受ける礼。

じゃ‐しゅう【邪宗】

①世に害毒を流すような不正な宗教。邪教。

②特に江戸時代、吉利支丹キリシタン宗の称。

⇒じゃしゅう‐もん【邪宗門】

じゃ‐しゅう【邪執】‥シフ

よこしまで、こり固まった考え。邪念。

じゃしゅう‐もん【邪宗門】

(→)邪宗に同じ。(書名別項)

⇒じゃ‐しゅう【邪宗】

じゃしゅうもん【邪宗門】

北原白秋の第1詩集。1909年(明治42)刊。象徴詩の先駆。当時の官能的・異国的・退廃的な詩風を代表。

→文献資料[邪宗門]

しゃ‐しゅつ【射出】

①矢・弾丸などを発射すること。また、水などを強く噴き出させること。

②一点から放射状に出ること、また、出すこと。

⇒しゃしゅつ‐き【射出機】

⇒しゃしゅつ‐ずい【射出髄】

⇒しゃしゅつ‐せいけい【射出成形】

しゃ‐しゅつ【瀉出】

ながれ出ること。そそぎ出すこと。「汚水を―する」

しゃ‐じゅつ【射術】

弓で矢を射る術。射芸。弓術。

じゃ‐じゅつ【邪術】

①不正な方法。

②(sorcery)意図的に特定の人に災いを与えるための呪術。その人の身体の一部(髪・爪・排泄物など)や身につけていた物に一定の操作を加えるなど、決まった形式を踏んで行われる。→妖術2

しゃしゅつ‐き【射出機】

カタパルトの訳語。

⇒しゃ‐しゅつ【射出】

しゃしゅつ‐ずい【射出髄】

〔生〕(→)放射組織に同じ。

⇒しゃ‐しゅつ【射出】

しゃしゅつ‐せいけい【射出成形】

プラスチック成形法の一つ。プラスチックのチップまたは粉末を溶融し、一定の型に射出して成形する。

⇒しゃ‐しゅつ【射出】

しゃ‐しょ【写書】

書物を写すこと。また、その写したもの。写本。

しゃ‐しょ【赦書】

赦免の書状。赦状。

しゃ‐しょう【写照】‥セウ

実際の形を写しとること。また、写しとった影像。

しゃ‐しょう【些少】‥セウ

⇒さしょう。日葡辞書「シャショウニゴザレドモ、シンジャウ(進上)マウス」

しゃ‐しょう【社章】‥シヤウ

会社・結社の記章。

しゃ‐しょう【社掌】‥シヤウ

旧制で、府県社および郷社で社司の下に属した神職。村社以下では一切の事務をつかさどった。

しゃ‐しょう【車掌】‥シヤウ

電車などの中で、旅客・荷物の取扱い、運転に関する事務を行う者。「専務―」

しゃ‐しょう【捨象】‥シヤウ

(abstraction)「抽象」参照。

しゃ‐しょう【斜照】‥セウ

夕日。入日。残照。斜陽。

しゃ‐じょう【写場】‥ヂヤウ

写真をうつす設備のある場所。フォト‐スタジオ。

しゃ‐じょう【車上】‥ジヤウ

車のうえ。乗物の中。「―の人となる」

⇒しゃじょう‐あらし【車上荒し】

しゃ‐じょう【車乗】

くるま。車両。

しゃ‐じょう【射場】‥ヂヤウ

①弓を射る場所。いば。

②射撃術を習う場所。射撃場。

しゃ‐じょう【赦状】‥ジヤウ

刑罰をゆるす旨を記した書面。赦免状。

しゃ‐じょう【謝状】‥ジヤウ

①お礼の書状。

②おわびの書状。

じゃ‐しょう【邪正】‥シヤウ

よこしまなことと正しいこと。邪と正。じゃせい。日葡辞書「ジャシャウヲワカツ」

⇒じゃしょう‐いちにょ【邪正一如】

しゃじょう‐あらし【車上荒し】‥ジヤウ‥

駐車してある自動車から金品を盗むこと。また、それを行う人。

⇒しゃ‐じょう【車上】

じゃしょう‐いちにょ【邪正一如】‥シヤウ‥

〔仏〕邪と正とは別々のものではなくて、一つの心から出たものだから、もとは同一だという見解。

⇒じゃ‐しょう【邪正】

しゃ‐しょく【写植】

写真植字の略。

しゃ‐しょく【社稷】

①[礼記祭義]昔の中国で、建国のとき、天子・諸侯が壇を設けて祭った土地の神(社)と五穀の神(稷)。

②[論語先臣]国家。朝廷。「―を憂える」

⇒しゃしょく‐の‐しん【社稷の臣】

⇒社稷墟となる

しゃ‐しょく【赭色】

赤土色。赤色。

しゃ‐しつ【車室】🔗⭐🔉

しゃ‐しつ【車室】

電車・列車の客室。

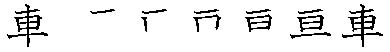

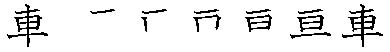

[漢]車🔗⭐🔉

車 字形

筆順

筆順

〔車部0画/7画/教育/2854・3C56〕

〔音〕シャ(呉)(漢)

〔訓〕くるま

[意味]

①主軸を中心に回転する輪。くるま。「車輪・車軸・滑車・風車」

②輪の回転を利用して人や物を運ぶ道具。「車両・車道・馬車・人力車・自転車・駐車」

③はぐき。下あごの骨。「唇歯輔車しんしほしゃ」

[解字]

解字

〔車部0画/7画/教育/2854・3C56〕

〔音〕シャ(呉)(漢)

〔訓〕くるま

[意味]

①主軸を中心に回転する輪。くるま。「車輪・車軸・滑車・風車」

②輪の回転を利用して人や物を運ぶ道具。「車両・車道・馬車・人力車・自転車・駐車」

③はぐき。下あごの骨。「唇歯輔車しんしほしゃ」

[解字]

解字 くるまの象形文字。

[下ツキ

外車・貨車・花車・滑車・汽車・気動車・客車・柩車・牛車・香車・空車・下車・検車・後車・降車・終車・乗車・唇歯輔車・水車・戦車・前車・操車・台車・炭車・単車・炭水車・駐車・停車・電車・同車・廃車・配車・拍車・馬車・発車・飛車・風車・覆車・砲車・紡車・来車・力車・列車・腕車・山車だし

[難読]

車前草おおばこ・車渠貝しゃこがい

くるまの象形文字。

[下ツキ

外車・貨車・花車・滑車・汽車・気動車・客車・柩車・牛車・香車・空車・下車・検車・後車・降車・終車・乗車・唇歯輔車・水車・戦車・前車・操車・台車・炭車・単車・炭水車・駐車・停車・電車・同車・廃車・配車・拍車・馬車・発車・飛車・風車・覆車・砲車・紡車・来車・力車・列車・腕車・山車だし

[難読]

車前草おおばこ・車渠貝しゃこがい

筆順

筆順

〔車部0画/7画/教育/2854・3C56〕

〔音〕シャ(呉)(漢)

〔訓〕くるま

[意味]

①主軸を中心に回転する輪。くるま。「車輪・車軸・滑車・風車」

②輪の回転を利用して人や物を運ぶ道具。「車両・車道・馬車・人力車・自転車・駐車」

③はぐき。下あごの骨。「唇歯輔車しんしほしゃ」

[解字]

解字

〔車部0画/7画/教育/2854・3C56〕

〔音〕シャ(呉)(漢)

〔訓〕くるま

[意味]

①主軸を中心に回転する輪。くるま。「車輪・車軸・滑車・風車」

②輪の回転を利用して人や物を運ぶ道具。「車両・車道・馬車・人力車・自転車・駐車」

③はぐき。下あごの骨。「唇歯輔車しんしほしゃ」

[解字]

解字 くるまの象形文字。

[下ツキ

外車・貨車・花車・滑車・汽車・気動車・客車・柩車・牛車・香車・空車・下車・検車・後車・降車・終車・乗車・唇歯輔車・水車・戦車・前車・操車・台車・炭車・単車・炭水車・駐車・停車・電車・同車・廃車・配車・拍車・馬車・発車・飛車・風車・覆車・砲車・紡車・来車・力車・列車・腕車・山車だし

[難読]

車前草おおばこ・車渠貝しゃこがい

くるまの象形文字。

[下ツキ

外車・貨車・花車・滑車・汽車・気動車・客車・柩車・牛車・香車・空車・下車・検車・後車・降車・終車・乗車・唇歯輔車・水車・戦車・前車・操車・台車・炭車・単車・炭水車・駐車・停車・電車・同車・廃車・配車・拍車・馬車・発車・飛車・風車・覆車・砲車・紡車・来車・力車・列車・腕車・山車だし

[難読]

車前草おおばこ・車渠貝しゃこがい

大辞林の検索結果 (95)

おおば-こ【車前草】🔗⭐🔉

おおば-こ オホバ― [0] 【車前草】

〔「大葉子」とも書く〕

オオバコ科の多年草。葉は根生して地に伏し,卵形で,数本の縦脈が目立つ。夏,葉間から20センチメートル内外の花茎が出て,白色の小花が穂状に密集してつく。葉・種子を利尿・咳(セキ)止め薬にする。車前草(シヤゼンソウ)。オンバコ。カエルッパ。

〔「車前草の花」は [季]夏〕

車前草

[図]

[図]

[図]

[図]

おんば-こ【車前草】🔗⭐🔉

おんば-こ [0] 【車前草】

オオバコの転。

くるま【車】🔗⭐🔉

くるま [0] 【車】

(1)軸のまわりを回転するようにした輪の形のもの。車輪。

(2)車輪をとりつけてそれによって進むようになっている乗り物や運搬具。牛車(ギツシヤ)・荷車・自動車など。現在は多く自動車にいう。「―で行く」「―を拾う」

(3)家紋の一。車輪をかたどったもの。

くるま=の両輪(リヨウリン)((リヨウワ))🔗⭐🔉

――の両輪(リヨウリン)((リヨウワ))

車の左右の輪のように,二つのうちどちらも欠くことのできない密接な関係をいう。

くるま=は海へ船は山へ🔗⭐🔉

――は海へ船は山へ

物事が逆さまであることのたとえ。

くるま=は三寸の轄(クサビ)を以て千里を駆(カ)く🔗⭐🔉

――は三寸の轄(クサビ)を以て千里を駆(カ)く

〔淮南子(人間訓)〕

形は小さくても大切な役割を果たすことができるということのたとえ。

くるま=を懸(カ)・く🔗⭐🔉

――を懸(カ)・く

「懸車(ケンシヤ)」に同じ。「列子―・けて往還せず/和漢朗詠(雑)」

くるま=を摧(クダ)・く🔗⭐🔉

――を摧(クダ)・く

〔白居易「大行路」〕

人の心の変わりやすく頼りにならぬことを,けわしい道では堅固な車もこわれることにたとえていう。

くるま-あらそい【車争ひ】🔗⭐🔉

くるま-あらそい ―アラソヒ 【車争ひ】

物見に出かけた牛車を立てておく場を奪い合って,従者の間で争うこと。特に源氏物語の葵上(アオイノウエ)と六条御息所(ミヤスドコロ)の従者たちの争いは有名。車立て論。

くるま-い【車井】🔗⭐🔉

くるま-い ― [3] 【車井】

「車井戸(クルマイド)」に同じ。

[3] 【車井】

「車井戸(クルマイド)」に同じ。

[3] 【車井】

「車井戸(クルマイド)」に同じ。

[3] 【車井】

「車井戸(クルマイド)」に同じ。

くるま-いす【車椅子】🔗⭐🔉

くるま-いす [3] 【車椅子】

歩行の不自由な人が使う,車のついた椅子。

くるま-いど【車井戸】🔗⭐🔉

くるま-いど ― ― [4] 【車井戸】

滑車(カツシヤ)に綱をかけ,その両端につけた釣瓶(ツルベ)で水を汲み上げる井戸。車井。

― [4] 【車井戸】

滑車(カツシヤ)に綱をかけ,その両端につけた釣瓶(ツルベ)で水を汲み上げる井戸。車井。

― [4] 【車井戸】

滑車(カツシヤ)に綱をかけ,その両端につけた釣瓶(ツルベ)で水を汲み上げる井戸。車井。

― [4] 【車井戸】

滑車(カツシヤ)に綱をかけ,その両端につけた釣瓶(ツルベ)で水を汲み上げる井戸。車井。

くるま-えび【車海老・車蝦】🔗⭐🔉

くるま-えび [3] 【車海老・車蝦】

海産のエビの一種。青みを帯びた薄い褐色で,体の各節に横縞があり,体を巻くと縞が車輪のようにみえる。尾節の末端近くの側縁に三対のとげがある。体長25センチメートルに達する。美味。本州東北沿岸以南に広く分布。養殖もされる。体長10センチメートル以下のものはサイマキと呼ばれる。

くるま-がかり【車懸(か)り】🔗⭐🔉

くるま-がかり [4] 【車懸(か)り】

(1)中世以後の戦法で,一番手・二番手・三番手と代わる代わる入れかわりたちかわり相手を休ませずに攻めたてること。車返し。

(2)相撲や剣道などで,勝ったものに新手が次々にかかっていくこと。

くるま-がき【車垣】🔗⭐🔉

くるま-がき [3] 【車垣】

露地などに設ける垣で,萩などを束ねて車輪を二分あるいは四分した形に作ったもの。四分した形のものは扇垣(オウギガキ)ともいう。

くるま-かし【車貸し・車借】🔗⭐🔉

くるま-かし [3] 【車貸し・車借】

〔「くるまがし」とも〕

(1)車を貸してその使用料をとること。また,それを業とする人。

(2)車で物を運んで賃銭をとること。また,それを業とする人。「大津・坂本の馬借,鳥羽・白河の―/庭訓往来」

くるま-ぎり【車切り】🔗⭐🔉

くるま-ぎり 【車切り】

胴などを横に切りはらうこと。輪切り。「胴切り縦割り―/浄瑠璃・嫗山姥」

くるま-げた【車桁】🔗⭐🔉

くるま-げた [3] 【車桁】

井戸の滑車(カツシヤ)をつる横木。

くるま-ざ【車座】🔗⭐🔉

くるま-ざ [0] 【車座】

多くの人が輪状に内に向かい合って座ること。

くるま-しゃっきん【車借金】🔗⭐🔉

くるま-しゃっきん ―シヤク― 【車借金】

江戸時代,数人が連帯証文で借金し,毎月輪番で月賦で返済したこと。

くるま-せん【車銭】🔗⭐🔉

くるま-せん [0] 【車銭】

少額の車代。車賃。

くるま-ぞうし【車草子】🔗⭐🔉

くるま-ぞうし ―ザウ― [4] 【車草子】

くるみ表紙にした本。手習い草子などに用いた。

くるま-だい【車鯛】🔗⭐🔉

くるま-だい ―ダヒ [3] 【車鯛】

スズキ目の海魚。全長25センチメートル内外。キントキダイの近縁で,体は卵形で側扁し,体高が高い。目が大きく,背びれのとげは強大。体色は鮮紅色。幼魚には幅広い白色の横帯が数本ある。食用。本州中部以南の岩礁域に分布。ベニダイ。

くるま-だい【車代】🔗⭐🔉

くるま-だい [0] 【車代】

車に乗った時,支払う料金。また,その名目で人に渡す謝礼金。

くるま-だいく【車大工】🔗⭐🔉

くるま-だいく [4] 【車大工】

車を作る職人。車作り。

くるま-だち【車裁ち】🔗⭐🔉

くるま-だち [0] 【車裁ち】

着物の四つ身裁ちの裁ち方の一。前後の身頃(ミゴロ)の布全部から一定の幅を裁ち落として,これを襟・かけ襟とするもの。

くるま-だて【車楯】🔗⭐🔉

くるま-だて [0] 【車楯】

武具の一。下部に車輪をつけ,簡単に移動できるようにした楯。

くるま-ど【車戸】🔗⭐🔉

くるま-ど [3] 【車戸】

円滑に動くように,底に小さい車をつけた引き戸。

くるま-とだな【車戸棚】🔗⭐🔉

くるま-とだな [4] 【車戸棚】

移動の便に下部に小さい車輪をつけた戸棚。

くるま-どめ【車止め】🔗⭐🔉

くるま-どめ [0] 【車止め】

(1)車の通行を禁ずること。また,そのために設けた柵などの障害物。

(2)鉄道などで,車両の逸走を防ぐために線路の末端に設けた装置。

くるま-にんぎょう【車人形】🔗⭐🔉

くるま-にんぎょう ―ギヤウ [4] 【車人形】

一人遣いの操り人形。遣い手が移動用の車付きの箱に腰かけ,両手両足を用いて三人遣い人形を一人で操るように工夫したもの。現在,八王子市などに伝存する。本来は説経節を地に用いた。

車人形

[図]

[図]

[図]

[図]

くるま-の-やかた【車の屋形】🔗⭐🔉

くるま-の-やかた 【車の屋形】

「車箱(クルマバコ)」に同じ。

くるま-び【車火】🔗⭐🔉

くるま-び 【車火】

点火すると車輪のように回転する仕掛けの花火。

くるま-ひき【車引き】🔗⭐🔉

くるま-ひき [3] 【車引き】

荷車・人力車に物や人をのせて運ぶことを業とする者。車屋。車夫。

くるま-ぶね【車船】🔗⭐🔉

くるま-ぶね [4] 【車船】

近世につくられた人力の外車(車櫂(クルマガイ))を用いる船。車輪船。

くるま-まわし【車回し】🔗⭐🔉

くるま-まわし ―マハシ [4] 【車回し】

玄関や車寄せの前に自動車や馬車を導入するための円形や楕円形の庭。門と玄関の間に設け,芝や樹木などを植える。

くるま-もちべ【車持部】🔗⭐🔉

くるま-もちべ [4] 【車持部】

大和朝廷で,天皇の輿(コシ)の製作・管理にあたった部。車持公(クルマモチノキミ)が統率した。

くるま-や【車屋】🔗⭐🔉

くるま-や [0] 【車屋】

(1)車の製造を業とする人。

(2)車引きを業とする人。車夫。車引き。

(3)車宿(クルマヤド)。

くるま-やど【車宿】🔗⭐🔉

くるま-やど [4] 【車宿】

人力車・荷車をおき,車夫をかかえて,客の送迎,荷物の運搬などを業とする家。車屋。

くるま-やどり【車宿り】🔗⭐🔉

くるま-やどり 【車宿り】

(1)貴族の屋敷で,中門の外につくられた牛車(ギツシヤ)や輿(コシ)を入れておく建物。

(2)外出の折,一時,牛車などを寄せて立ち寄る所。休憩用の別宅。「中川に某阿闍梨といふ人の―に渡らせ給ひて/栄花(鳥辺野)」

くるま-よせ【車寄せ】🔗⭐🔉

くるま-よせ [0][3] 【車寄せ】

(1)自動車の乗り降りのために,玄関前に設けた屋根つきの部分。

(2)牛車(ギツシヤ)を寄せて乗り降りできるように,建物の出入り口に庇(ヒサシ)などを張り出して造った所。

くるま-ぜんしち【車善七】🔗⭐🔉

くるま-ぜんしち 【車善七】

江戸時代の非人頭。代々この名を称した。

くるまぞう【車僧】🔗⭐🔉

くるまぞう 【車僧】

能の一。五番目物。作者未詳。諸国を車で行脚する高僧に,愛宕山の天狗が禅問答を挑み,法力を争うが,僧はこれに勝って天狗を退ける。

くるまびき【車引・車曳】🔗⭐🔉

くるまびき 【車引・車曳】

義太夫節「菅原伝授手習鑑」の三段目口の通称。菅丞相(カンシヨウジヨウ)方の梅王丸,桜丸と時平(シヘイ)方の松王丸が,時平の乗った御所車を引きあう。

しゃ【車】🔗⭐🔉

しゃ 【車】 (接尾)

助数詞。車両などを数えるのに用いる。

しゃ-が【車駕】🔗⭐🔉

しゃ-が [1] 【車駕】

(1)行幸の際,天子が乗る車。

(2)天子の尊称。天子を直接さすのをはばかっていう。「貞観の中に,―三成宮にありてこれを聞きて/今昔 9」

しゃかい-とう【車会党・車界党】🔗⭐🔉

しゃかい-とう シヤクワイタウ 【車会党】 ・ シヤカイタウ 【車界党】

1882年(明治15)に結成された,東京の人力車夫の結社。鉄道馬車によって生活権をおびやかされた車夫が,自由党の奥宮健之と車夫三浦亀吉を中心として組織。同年,奥宮・三浦の検挙,投獄で消滅。

しゃかん-きょり【車間距離】🔗⭐🔉

しゃかん-きょり [4] 【車間距離】

走行中の自動車が前を走る自動車との間に保つ距離。

しゃ-けん【車券】🔗⭐🔉

しゃ-けん [0] 【車券】

競輪で,勝者を予想し,それに賭けて買う投票券。

〔正式な呼び名は「勝者投票券」〕

しゃ-けん【車検】🔗⭐🔉

しゃ-けん [0] 【車検】

道路運送車両法に定められた自動車の定期的な車両検査。

しゃけん-しょう【車検証】🔗⭐🔉

しゃけん-しょう [0] 【車検証】

「自動車検査証」の略。自動車が保安基準に適合するときに交付される証明書。

しゃ-こ【車庫】🔗⭐🔉

しゃ-こ [1] 【車庫】

電車や自動車などの車両を入れておく建物。ガレージ。

しゃこ-しょうめい【車庫証明】🔗⭐🔉

しゃこ-しょうめい [3] 【車庫証明】

「保管場所標章」の通称。自動車保管場所の証明書。所有者が自動車の登録を行うために持っていなければならない。ただし,軽自動車は一部大都市を除いて必要とされない。

しゃこ-ほう【車庫法】🔗⭐🔉

しゃこ-ほう ―ハフ 【車庫法】

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(1962年制定)の通称。自動車保有者に保管場所を確保すること等を義務付ける。91年(平成3)7月施行の改正法で,軽自動車についても東京二三区と大阪市内では警察署への車庫の届出が義務付けられる等の改正がなされた。

しゃ-こう【車行】🔗⭐🔉

しゃ-こう ―カウ [0] 【車行】 (名)スル

(1)車に乗って行くこと。

(2)車が進むこと。

しゃ-こう【車高】🔗⭐🔉

しゃ-こう ―カウ [0] 【車高】

自動車の高さ。タイヤの接地面から屋根などの最上部まで。

しゃ-さい【車載】🔗⭐🔉

しゃ-さい [0] 【車載】

車に荷物などを積みのせること。

しゃさい-とりょう【車載斗量】🔗⭐🔉

しゃさい-とりょう ―リヤウ [4] 【車載斗量】

〔「呉書(呉主伝注)」より。車に積み斗枡(トマス)で量(ハカ)る意〕

数のたいへん多いことのたとえ。また,数多くあってもすべて平凡であることのたとえ。

しゃし【車師】🔗⭐🔉

しゃし 【車師】

漢代から北魏にかけて,西域にあった国。天山山脈の東部のトルファン盆地に車師前王国が,その北方に車師後王国があった。五世紀半ばに滅亡。

しゃ-じく【車軸】🔗⭐🔉

しゃ-じく ―ヂク [0] 【車軸】

(1)車のじく。車の心棒。

(2)〔雨滴が車の心棒ほどもあるの意〕

雨脚(アマアシ)の太い雨。また,大雨が降ること。「俄に黒雲立ちまよひ,―平地に川を流し/浮世草子・永代蔵 4」

しゃじく=を=流・す(=下(クダ)・す)🔗⭐🔉

――を=流・す(=下(クダ)・す)

車軸のような太い雨脚の雨が降る。大雨の降るさまにいう。

しゃじく-そう【車軸草】🔗⭐🔉

しゃじく-そう ―ヂクサウ [0] 【車軸草】

マメ科の多年草。本州中部の高原に生え,旧大陸に広く分布。茎は束生し高さ約30センチメートル。掌状複葉を互生。八,九月,紅紫色の細長い蝶形花を数個扇形につける。片輪車(カタワグルマ)。阿弥陀笠(アミダガサ)。菩薩草(ボサツソウ)。

しゃじく-も【車軸藻】🔗⭐🔉

しゃじく-も ―ヂク― [2] 【車軸藻】

緑藻類シャジクモ目の淡水藻。各地の湖・沼・水田などに普通にみられる。長さ10〜40センチメートル。中軸の節から八個内外の小枝を輪生。小枝の節の基部に造精器と造卵器を一対ずつつける。

しゃじく-も-しょくぶつ【車軸藻植物】🔗⭐🔉

しゃじく-も-しょくぶつ ―ヂク― [6] 【車軸藻植物】

植物界の一門。淡水に生育し,体は小形の葉緑体を含む緑色。中軸の節から輪生枝が放射状に出る。造精器・造卵器は輪生枝上の節に葉に囲まれてつき,他に類のない構造を示す。シャジクモ・フラスコモなど。輪藻類。

しゃ-しつ【車室】🔗⭐🔉

しゃ-しつ [0] 【車室】

列車の客室。

しゃ-しゃく【車借】🔗⭐🔉

しゃ-しゃく 【車借】

中世,牛馬のひく荷車を用いて物資の輸送にあたった運送業者。車力。

→馬借

しゃ-しゅ【車種】🔗⭐🔉

しゃ-しゅ [1] 【車種】

用途・型・年式などによって分けた自動車の種類。

しゃ-しょう【車掌】🔗⭐🔉

しゃ-しょう ―シヤウ [0] 【車掌】

列車・電車・バスなどの車中で,車内の種々の事務を扱う者。

しゃ-じょう【車上】🔗⭐🔉

しゃ-じょう ―ジヤウ [0] 【車上】

乗り物の中。「―の人となる」

しゃじょう-あらし【車上荒らし】🔗⭐🔉

しゃじょう-あらし ―ジヤウ― [4] 【車上荒らし】

駐車している自動車の中の品物を盗むこと。また,それをする人。車上どろ。車上ねらい。

しゃ-じょう【車乗】🔗⭐🔉

しゃ-じょう 【車乗】

車輪のついている乗り物。くるま。「諸の金銀及び象馬・―等の宝を以て/今昔 1」

しゃ-せい【車声】🔗⭐🔉

しゃ-せい [0] 【車声】

車輪の音。「遠雷の如き康衢(コウク)の―/日乗(荷風)」

しゃ-せん【車線】🔗⭐🔉

しゃ-せん [0] 【車線】

道路上の,自動車が走行するように定められた部分。自動車が並行して通行できる台数によって道路の幅を表すこともある。「片側二―の道路」

しゃぜん-し【車前子】🔗⭐🔉

しゃぜん-し [2] 【車前子】

オオバコの種子を用いた生薬。古くから利尿・鎮咳・健胃剤などとして用いられる。

しゃぜん-そう【車前草】🔗⭐🔉

しゃぜん-そう ―サウ [0] 【車前草】

オオバコの異名。

しゃ-そう【車窓】🔗⭐🔉

しゃ-そう ―サウ [0] 【車窓】

列車・自動車などの窓。

しゃ-たい【車体】🔗⭐🔉

しゃ-たい [0] 【車体】

車両の,人や荷物をのせる部分。また,車全体の外形。ボディー。「―のデザイン」

しゃ-だい【車台】🔗⭐🔉

しゃ-だい [0] 【車台】

車輪の上の,車体を支えている部分。シャーシー。

おおばこ【車前草】(和英)🔗⭐🔉

おおばこ【車前草】

《植》a plantain.→英和

くるま【車】(和英)🔗⭐🔉

くるまいす【車椅子】(和英)🔗⭐🔉

くるまいす【車椅子】

a wheelchair.

くるまえび【車海老】(和英)🔗⭐🔉

くるまえび【車海老】

a prawn.→英和

くるまざ【車座になる】(和英)🔗⭐🔉

くるまざ【車座になる】

sit in a circle[ring].→英和

くるまどめ【車止め】(和英)🔗⭐🔉

くるまどめ【車止め】

a buffer.→英和

<掲示>No Thoroughfare for Vehicles.

しゃかん【車間距離】(和英)🔗⭐🔉

しゃかん【車間距離】

the distance between cars.

しゃけん【車検】(和英)🔗⭐🔉

しゃけん【車検】

on official checkout of a car.→英和

しゃこ【車庫】(和英)🔗⭐🔉

しゃこ【車庫】

a car shed[barn](電車の);a garage (自動車の).→英和

しゃじく【車軸】(和英)🔗⭐🔉

しゃじく【車軸】

an axle.→英和

〜を流すような雨だ It rains in torrents.

しゃせん【車線】(和英)🔗⭐🔉

しゃせん【車線】

a lane.→英和

六車線高速道路 a six-lane expressway.

しゃたい【車体】(和英)🔗⭐🔉

広辞苑+大辞林に「車」で始まるの検索結果。もっと読み込む