複数辞典一括検索+![]()

![]()

はり【張り】🔗⭐🔉

はり【張り】

[名]

[名] 引っ張ること。また、その力の程度。「糸の―を強くする」

引っ張ること。また、その力の程度。「糸の―を強くする」 引き締まっていること。みずみずしく、力強いこと。「―のある声」「―のある肌」

引き締まっていること。みずみずしく、力強いこと。「―のある声」「―のある肌」 気持ちなどの充実。物事を行おうとする意欲。張り合い。「生活に―をもたせる」「生きる―をなくす」

気持ちなどの充実。物事を行おうとする意欲。張り合い。「生活に―をもたせる」「生きる―をなくす」 自分の意志を押し通す、強い気持ち。意地。「京の女郎に江戸の―を持たせ」〈浮・一代男・六〉

自分の意志を押し通す、強い気持ち。意地。「京の女郎に江戸の―を持たせ」〈浮・一代男・六〉 女を手に入れようとつけねらうこと。「色男これにて縁切。…もうよもや―には歩けめえ」〈滑・浮世床・二〉

女を手に入れようとつけねらうこと。「色男これにて縁切。…もうよもや―には歩けめえ」〈滑・浮世床・二〉 《tense》音声学の用語。母音の発音における舌の緊張度。例えば日本語の「ウ」は英語の「u」などに比して舌の位置も低く、唇の突き出しも少なく、従ってはりが弱い。

《tense》音声学の用語。母音の発音における舌の緊張度。例えば日本語の「ウ」は英語の「u」などに比して舌の位置も低く、唇の突き出しも少なく、従ってはりが弱い。 〔接尾〕助数詞。

〔接尾〕助数詞。 蚊帳・提灯(ちようちん)・テント・幕などを数えるのに用いる。「行灯(あんどん)一―」

蚊帳・提灯(ちようちん)・テント・幕などを数えるのに用いる。「行灯(あんどん)一―」 弓・琴など、弦を張った類のものを数えるのに用いる。

弓・琴など、弦を張った類のものを数えるのに用いる。

[名]

[名] 引っ張ること。また、その力の程度。「糸の―を強くする」

引っ張ること。また、その力の程度。「糸の―を強くする」 引き締まっていること。みずみずしく、力強いこと。「―のある声」「―のある肌」

引き締まっていること。みずみずしく、力強いこと。「―のある声」「―のある肌」 気持ちなどの充実。物事を行おうとする意欲。張り合い。「生活に―をもたせる」「生きる―をなくす」

気持ちなどの充実。物事を行おうとする意欲。張り合い。「生活に―をもたせる」「生きる―をなくす」 自分の意志を押し通す、強い気持ち。意地。「京の女郎に江戸の―を持たせ」〈浮・一代男・六〉

自分の意志を押し通す、強い気持ち。意地。「京の女郎に江戸の―を持たせ」〈浮・一代男・六〉 女を手に入れようとつけねらうこと。「色男これにて縁切。…もうよもや―には歩けめえ」〈滑・浮世床・二〉

女を手に入れようとつけねらうこと。「色男これにて縁切。…もうよもや―には歩けめえ」〈滑・浮世床・二〉 《tense》音声学の用語。母音の発音における舌の緊張度。例えば日本語の「ウ」は英語の「u」などに比して舌の位置も低く、唇の突き出しも少なく、従ってはりが弱い。

《tense》音声学の用語。母音の発音における舌の緊張度。例えば日本語の「ウ」は英語の「u」などに比して舌の位置も低く、唇の突き出しも少なく、従ってはりが弱い。 〔接尾〕助数詞。

〔接尾〕助数詞。 蚊帳・提灯(ちようちん)・テント・幕などを数えるのに用いる。「行灯(あんどん)一―」

蚊帳・提灯(ちようちん)・テント・幕などを数えるのに用いる。「行灯(あんどん)一―」 弓・琴など、弦を張った類のものを数えるのに用いる。

弓・琴など、弦を張った類のものを数えるのに用いる。

ばり【張り】🔗⭐🔉

ばり【張り】

〔接尾〕 人数を表す語の下に付いて、その人数によって弓の弦が張られるという意を表す。多い人数で張る弓ほど強い弓ということになる。「十人―の弓」

人数を表す語の下に付いて、その人数によって弓の弦が張られるという意を表す。多い人数で張る弓ほど強い弓ということになる。「十人―の弓」 名詞や人名を表す語の下に付いて、それに似ている、または、それに似せているという意を表す。「西鶴―の文」「左翼―の主張」

名詞や人名を表す語の下に付いて、それに似ている、または、それに似せているという意を表す。「西鶴―の文」「左翼―の主張」

人数を表す語の下に付いて、その人数によって弓の弦が張られるという意を表す。多い人数で張る弓ほど強い弓ということになる。「十人―の弓」

人数を表す語の下に付いて、その人数によって弓の弦が張られるという意を表す。多い人数で張る弓ほど強い弓ということになる。「十人―の弓」 名詞や人名を表す語の下に付いて、それに似ている、または、それに似せているという意を表す。「西鶴―の文」「左翼―の主張」

名詞や人名を表す語の下に付いて、それに似ている、または、それに似せているという意を表す。「西鶴―の文」「左翼―の主張」

はり‐あい【張(り)合い】‐あひ🔗⭐🔉

はり‐あい【張(り)合い】‐あひ

張り合うこと。「意地の―」

張り合うこと。「意地の―」 努力するかいがあると感じられること。「―のある仕事」

努力するかいがあると感じられること。「―のある仕事」

張り合うこと。「意地の―」

張り合うこと。「意地の―」 努力するかいがあると感じられること。「―のある仕事」

努力するかいがあると感じられること。「―のある仕事」

張り合いが抜・ける🔗⭐🔉

張り合いが抜・ける

張り合う相手や目標を失って意欲がなくなる。「強敵がいなくなって―・ける」

はりあい‐ぬけ【張(り)合い抜け】はりあひ‐🔗⭐🔉

はりあい‐ぬけ【張(り)合い抜け】はりあひ‐

[名]スル張り合いがなくなること。気持ちがくじけ、意欲を失うこと。「研究の先を越されて―する」

はり‐あ・う【張(り)合う】‐あふ🔗⭐🔉

はり‐あ・う【張(り)合う】‐あふ

[動ワ五(ハ四)] 互いに張る。「意地を―・う」

互いに張る。「意地を―・う」 互いに負けまいとする。同じものを目指して競争する。「主役を―・う」

互いに負けまいとする。同じものを目指して競争する。「主役を―・う」

互いに張る。「意地を―・う」

互いに張る。「意地を―・う」 互いに負けまいとする。同じものを目指して競争する。「主役を―・う」

互いに負けまいとする。同じものを目指して競争する。「主役を―・う」

はり‐あ・げる【張(り)上げる】🔗⭐🔉

はり‐あ・げる【張(り)上げる】

[動ガ下一] はりあ・ぐ[ガ下二]声を強く高く出す。「声を―・げて歌う」

はりあ・ぐ[ガ下二]声を強く高く出す。「声を―・げて歌う」

はりあ・ぐ[ガ下二]声を強く高く出す。「声を―・げて歌う」

はりあ・ぐ[ガ下二]声を強く高く出す。「声を―・げて歌う」

はり‐あみ【張(り)網】🔗⭐🔉

はり‐あみ【張(り)網】

柱の間に網を張り、鳥やウサギを捕るもの。

柱の間に網を張り、鳥やウサギを捕るもの。 川などに支柱や碇(いかり)で袋網を固定して張り、魚を捕る網。また、定置網のこと。

川などに支柱や碇(いかり)で袋網を固定して張り、魚を捕る網。また、定置網のこと。

柱の間に網を張り、鳥やウサギを捕るもの。

柱の間に網を張り、鳥やウサギを捕るもの。 川などに支柱や碇(いかり)で袋網を固定して張り、魚を捕る網。また、定置網のこと。

川などに支柱や碇(いかり)で袋網を固定して張り、魚を捕る網。また、定置網のこと。

はり‐いた【張(り)板】🔗⭐🔉

はり‐いた【張(り)板】

洗って糊(のり)づけした布や漉(す)いた紙などを張って乾かす板。

はり‐おうぎ【張(り)扇・×貼り扇】‐あふぎ🔗⭐🔉

はり‐おうぎ【張(り)扇・×貼り扇】‐あふぎ

たたんだまま外側を紙や皮などで張り包んだ扇。講談師が調子をとるために釈台をたたいたり、能楽の稽古(けいこ)で拍子をとったりするときなどに用いる。

はり‐おこな・う【張り行ふ】‐おこなふ🔗⭐🔉

はり‐おこな・う【張り行ふ】‐おこなふ

[動ハ四]強引に行う。権勢を振るう。「九国の総追捕使と号して鎮西を―・ひ」〈保元・上〉

はり‐かえ【張(り)替え・×貼り替え】‐かへ🔗⭐🔉

はり‐かえ【張(り)替え・×貼り替え】‐かへ

張り替えること。「障子の―」

張り替えること。「障子の―」 着物を解いて洗い張りをすること。また、そうして仕立て直した着物。

着物を解いて洗い張りをすること。また、そうして仕立て直した着物。

張り替えること。「障子の―」

張り替えること。「障子の―」 着物を解いて洗い張りをすること。また、そうして仕立て直した着物。

着物を解いて洗い張りをすること。また、そうして仕立て直した着物。

はり‐か・える【張(り)替える・×貼り替える】‐かへる🔗⭐🔉

はり‐か・える【張(り)替える・×貼り替える】‐かへる

[動ア下一] はりか・ふ[ハ下二]古いものを取り除いて、新しいものを張る。「壁紙を―・える」

はりか・ふ[ハ下二]古いものを取り除いて、新しいものを張る。「壁紙を―・える」

はりか・ふ[ハ下二]古いものを取り除いて、新しいものを張る。「壁紙を―・える」

はりか・ふ[ハ下二]古いものを取り除いて、新しいものを張る。「壁紙を―・える」

はり‐かた【張(り)形】🔗⭐🔉

はり‐かた【張(り)形】

《「はりがた」とも》陰茎の形に作った性具。

はり‐がみ【張(り)紙・×貼り紙】🔗⭐🔉

はり‐がみ【張(り)紙・×貼り紙】

物にはりつけてある紙。また、紙をはりつけること。「―細工」

物にはりつけてある紙。また、紙をはりつけること。「―細工」 多くの人に知らせるために人目につきやすい場所にはって掲げる紙。「人員募集の―」

多くの人に知らせるために人目につきやすい場所にはって掲げる紙。「人員募集の―」 注意・メモなどを書いて、書類などにはりつけておく紙。付箋(ふせん)。

注意・メモなどを書いて、書類などにはりつけておく紙。付箋(ふせん)。

物にはりつけてある紙。また、紙をはりつけること。「―細工」

物にはりつけてある紙。また、紙をはりつけること。「―細工」 多くの人に知らせるために人目につきやすい場所にはって掲げる紙。「人員募集の―」

多くの人に知らせるために人目につきやすい場所にはって掲げる紙。「人員募集の―」 注意・メモなどを書いて、書類などにはりつけておく紙。付箋(ふせん)。

注意・メモなどを書いて、書類などにはりつけておく紙。付箋(ふせん)。

はり‐かわご【張り皮×籠】‐かはご🔗⭐🔉

はり‐かわご【張り皮×籠】‐かはご

外側を皮または紙で張った葛籠(つづら)。「これは―、こちらは衣類の藤行李」〈浄・千本桜〉

はり‐ぎ【張(り)木】🔗⭐🔉

はり‐ぎ【張(り)木】

構造物を建てるために掘った穴の土砂が崩れ落ちるのを防ぐため、水平に取り付ける丸太や角材。勾張(こうば)り。

はり‐ぎぬ【張り×帛】🔗⭐🔉

はり‐ぎぬ【張り×帛】

板張りにした布帛(ふはく)。

はり‐き・る【張(り)切る】🔗⭐🔉

はり‐き・る【張(り)切る】

[動ラ五(四)]

[動ラ五(四)] ゆるみなく十分に張る。ぴんと張る。「―・った糸を指ではじく」「―・った筋肉」

ゆるみなく十分に張る。ぴんと張る。「―・った糸を指ではじく」「―・った筋肉」 元気や気力が満ちあふれる。意気込む。「―・って仕事をする」

元気や気力が満ちあふれる。意気込む。「―・って仕事をする」 [動ラ下二]「はりきれる」の文語形。

[動ラ下二]「はりきれる」の文語形。

[動ラ五(四)]

[動ラ五(四)] ゆるみなく十分に張る。ぴんと張る。「―・った糸を指ではじく」「―・った筋肉」

ゆるみなく十分に張る。ぴんと張る。「―・った糸を指ではじく」「―・った筋肉」 元気や気力が満ちあふれる。意気込む。「―・って仕事をする」

元気や気力が満ちあふれる。意気込む。「―・って仕事をする」 [動ラ下二]「はりきれる」の文語形。

[動ラ下二]「はりきれる」の文語形。

はり‐き・れる【張(り)切れる】🔗⭐🔉

はり‐き・れる【張(り)切れる】

[動ラ下一] はりき・る[ラ下二]

はりき・る[ラ下二] 「はち切れる」に同じ。「―・れそうに詰った絨毯の鞄」〈風葉・青春〉

「はち切れる」に同じ。「―・れそうに詰った絨毯の鞄」〈風葉・青春〉 引っ張りすぎて切れる。「からだの筋が―・れはせまいかと」〈蘆花・思出の記〉

引っ張りすぎて切れる。「からだの筋が―・れはせまいかと」〈蘆花・思出の記〉

はりき・る[ラ下二]

はりき・る[ラ下二] 「はち切れる」に同じ。「―・れそうに詰った絨毯の鞄」〈風葉・青春〉

「はち切れる」に同じ。「―・れそうに詰った絨毯の鞄」〈風葉・青春〉 引っ張りすぎて切れる。「からだの筋が―・れはせまいかと」〈蘆花・思出の記〉

引っ張りすぎて切れる。「からだの筋が―・れはせまいかと」〈蘆花・思出の記〉

はり‐くじ・く【張りくぢく】‐くぢく🔗⭐🔉

はり‐くじ・く【張りくぢく】‐くぢく

[動カ四]折れるほど強く殴る。「さもなけりゃあ、とっくに―・くんだあ」〈滑・浮世風呂・前〉

はり‐ぐら【張り×鞍】🔗⭐🔉

はり‐ぐら【張り×鞍】

革で張った鞍。張り革鞍。

はり‐こ【張(り)子・張り×籠】🔗⭐🔉

はり‐こ【張(り)子・張り×籠】

型に紙を何枚も張り重ね、乾いてから中の型を抜き取って作った細工物。張り抜き。

型に紙を何枚も張り重ね、乾いてから中の型を抜き取って作った細工物。張り抜き。 木や竹組みの上に紙を何枚も張り重ねて作ったもの。張りぼて。

木や竹組みの上に紙を何枚も張り重ねて作ったもの。張りぼて。

型に紙を何枚も張り重ね、乾いてから中の型を抜き取って作った細工物。張り抜き。

型に紙を何枚も張り重ね、乾いてから中の型を抜き取って作った細工物。張り抜き。 木や竹組みの上に紙を何枚も張り重ねて作ったもの。張りぼて。

木や竹組みの上に紙を何枚も張り重ねて作ったもの。張りぼて。

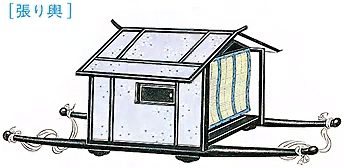

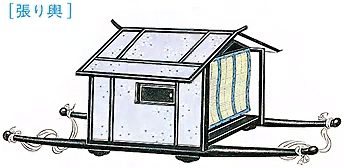

はり‐ごし【張り×輿】🔗⭐🔉

はり‐ごし【張り×輿】

屋形と左右の両側を畳表で張り、押縁(おしぶち)を打った略式の輿(こし)。

屋形と左右の両側を畳表で張り、押縁(おしぶち)を打った略式の輿(こし)。

屋形と左右の両側を畳表で張り、押縁(おしぶち)を打った略式の輿(こし)。

屋形と左右の両側を畳表で張り、押縁(おしぶち)を打った略式の輿(こし)。

はりこ‐の‐とら【張(り)子の×虎】🔗⭐🔉

はりこ‐の‐とら【張(り)子の×虎】

虎の形をした首の動く張り子のおもちゃ。転じて、首を振る癖のある人、また、虚勢を張る人、見かけだおしの人などをあざけっていう語。

虎の形をした首の動く張り子のおもちゃ。転じて、首を振る癖のある人、また、虚勢を張る人、見かけだおしの人などをあざけっていう語。

虎の形をした首の動く張り子のおもちゃ。転じて、首を振る癖のある人、また、虚勢を張る人、見かけだおしの人などをあざけっていう語。

虎の形をした首の動く張り子のおもちゃ。転じて、首を振る癖のある人、また、虚勢を張る人、見かけだおしの人などをあざけっていう語。

はり‐こみ【張(り)込み】🔗⭐🔉

はり‐こみ【張(り)込み】

(「貼り込み」とも書く)台紙などにはりつけること。また、そのもの。

(「貼り込み」とも書く)台紙などにはりつけること。また、そのもの。 ある場所に待機して見張ること。「―の刑事」

ある場所に待機して見張ること。「―の刑事」 一つの事に力を入れること。また、思い切って金を使うこと。

一つの事に力を入れること。また、思い切って金を使うこと。 高圧的な言い方で人をやりこめること。また、その文句。「たまたま親達が異見すると、大声をあげて―をくはせ」〈鳩翁道話・一〉

高圧的な言い方で人をやりこめること。また、その文句。「たまたま親達が異見すると、大声をあげて―をくはせ」〈鳩翁道話・一〉

(「貼り込み」とも書く)台紙などにはりつけること。また、そのもの。

(「貼り込み」とも書く)台紙などにはりつけること。また、そのもの。 ある場所に待機して見張ること。「―の刑事」

ある場所に待機して見張ること。「―の刑事」 一つの事に力を入れること。また、思い切って金を使うこと。

一つの事に力を入れること。また、思い切って金を使うこと。 高圧的な言い方で人をやりこめること。また、その文句。「たまたま親達が異見すると、大声をあげて―をくはせ」〈鳩翁道話・一〉

高圧的な言い方で人をやりこめること。また、その文句。「たまたま親達が異見すると、大声をあげて―をくはせ」〈鳩翁道話・一〉

はり‐こ・む【張(り)込む】🔗⭐🔉

はり‐こ・む【張(り)込む】

[動マ五(四)] (「貼り込む」とも書く)台紙などにはりつける。「アルバムに写真を―・む」

(「貼り込む」とも書く)台紙などにはりつける。「アルバムに写真を―・む」 ある場所に待機して見張る。特に、警官が犯人の立ち回り先などにいて見張る。「駅に刑事が―・む」

ある場所に待機して見張る。特に、警官が犯人の立ち回り先などにいて見張る。「駅に刑事が―・む」 一つの事に力を入れる。また、思い切って大金を使う。奮発する。「祝儀を―・む」

一つの事に力を入れる。また、思い切って大金を使う。奮発する。「祝儀を―・む」 高圧的な言い方で相手を屈伏させる。やりこめる。「縫ひ物がひとつ出来ねえ癖に、といっぱいに―・まれて」〈滑・浮世床・二〉

高圧的な言い方で相手を屈伏させる。やりこめる。「縫ひ物がひとつ出来ねえ癖に、といっぱいに―・まれて」〈滑・浮世床・二〉

(「貼り込む」とも書く)台紙などにはりつける。「アルバムに写真を―・む」

(「貼り込む」とも書く)台紙などにはりつける。「アルバムに写真を―・む」 ある場所に待機して見張る。特に、警官が犯人の立ち回り先などにいて見張る。「駅に刑事が―・む」

ある場所に待機して見張る。特に、警官が犯人の立ち回り先などにいて見張る。「駅に刑事が―・む」 一つの事に力を入れる。また、思い切って大金を使う。奮発する。「祝儀を―・む」

一つの事に力を入れる。また、思い切って大金を使う。奮発する。「祝儀を―・む」 高圧的な言い方で相手を屈伏させる。やりこめる。「縫ひ物がひとつ出来ねえ癖に、といっぱいに―・まれて」〈滑・浮世床・二〉

高圧的な言い方で相手を屈伏させる。やりこめる。「縫ひ物がひとつ出来ねえ癖に、といっぱいに―・まれて」〈滑・浮世床・二〉

はり‐ころ・す【張(り)殺す】🔗⭐🔉

はり‐ころ・す【張(り)殺す】

[動サ五(四)]殴り殺す。「じたばたすれば―・すぞ」〈露伴・五重塔〉

はり‐さ・ける【張(り)裂ける】🔗⭐🔉

はり‐さ・ける【張(り)裂ける】

[動カ下一] はりさ・く[カ下二]

はりさ・く[カ下二] 中がいっぱいになって裂ける。ふくらみ過ぎて破れる。「のども―・けんばかりの大声」

中がいっぱいになって裂ける。ふくらみ過ぎて破れる。「のども―・けんばかりの大声」 悲しみや怒りで胸がいっぱいになり、たえられなくなる。「友の死に心が―・ける」

悲しみや怒りで胸がいっぱいになり、たえられなくなる。「友の死に心が―・ける」

はりさ・く[カ下二]

はりさ・く[カ下二] 中がいっぱいになって裂ける。ふくらみ過ぎて破れる。「のども―・けんばかりの大声」

中がいっぱいになって裂ける。ふくらみ過ぎて破れる。「のども―・けんばかりの大声」 悲しみや怒りで胸がいっぱいになり、たえられなくなる。「友の死に心が―・ける」

悲しみや怒りで胸がいっぱいになり、たえられなくなる。「友の死に心が―・ける」

はり‐さし【張(り)差し】🔗⭐🔉

はり‐さし【張(り)差し】

相撲の立ち合いに、相手の顔を張ってひるませ、有利に組むこと。

はり‐せん【張(り)扇】🔗⭐🔉

はり‐せん【張(り)扇】

はりおうぎ

はりおうぎ

はりおうぎ

はりおうぎ

はり‐たお・す【張(り)倒す】‐たふす🔗⭐🔉

はり‐たお・す【張(り)倒す】‐たふす

[動サ五(四)]平手で打って倒す。殴り倒す。「横っ面を―・す」

はり‐だし【張(り)出し】🔗⭐🔉

はり‐だし【張(り)出し】

建物などの外側へ出っ張らせてつくること。また、その部分。「―の桟敷」

建物などの外側へ出っ張らせてつくること。また、その部分。「―の桟敷」 (「貼り出し」とも書く)広く知らせるために人目につく所へはること。また、そのもの。張り紙。

(「貼り出し」とも書く)広く知らせるために人目につく所へはること。また、そのもの。張り紙。 相撲で、正位置に準じるものとして番付の欄外に記すこと。また、その力士。「―横綱」

相撲で、正位置に準じるものとして番付の欄外に記すこと。また、その力士。「―横綱」 江戸時代、女性の結髪の際、両鬢(びん)にふくらみと張りをもたせるために中に入れるもの。鯨(くじら)のひげなどを弓形にした。

江戸時代、女性の結髪の際、両鬢(びん)にふくらみと張りをもたせるために中に入れるもの。鯨(くじら)のひげなどを弓形にした。

建物などの外側へ出っ張らせてつくること。また、その部分。「―の桟敷」

建物などの外側へ出っ張らせてつくること。また、その部分。「―の桟敷」 (「貼り出し」とも書く)広く知らせるために人目につく所へはること。また、そのもの。張り紙。

(「貼り出し」とも書く)広く知らせるために人目につく所へはること。また、そのもの。張り紙。 相撲で、正位置に準じるものとして番付の欄外に記すこと。また、その力士。「―横綱」

相撲で、正位置に準じるものとして番付の欄外に記すこと。また、その力士。「―横綱」 江戸時代、女性の結髪の際、両鬢(びん)にふくらみと張りをもたせるために中に入れるもの。鯨(くじら)のひげなどを弓形にした。

江戸時代、女性の結髪の際、両鬢(びん)にふくらみと張りをもたせるために中に入れるもの。鯨(くじら)のひげなどを弓形にした。

はりだし‐まど【張(り)出し窓】🔗⭐🔉

はりだし‐まど【張(り)出し窓】

「出窓(でまど)」に同じ。

はり‐だ・す【張(り)出す】🔗⭐🔉

はり‐だ・す【張(り)出す】

[動サ五(四)] 外側へ広がって出っ張る。また、外側へ出っ張らせる。「大陸の高気圧が―・す」「庇(ひさし)を―・す」

外側へ広がって出っ張る。また、外側へ出っ張らせる。「大陸の高気圧が―・す」「庇(ひさし)を―・す」 (「貼り出す」とも書く)紙・札などに書いたものを人目につく所に掲示する。「求人広告を―・す」

(「貼り出す」とも書く)紙・札などに書いたものを人目につく所に掲示する。「求人広告を―・す」

外側へ広がって出っ張る。また、外側へ出っ張らせる。「大陸の高気圧が―・す」「庇(ひさし)を―・す」

外側へ広がって出っ張る。また、外側へ出っ張らせる。「大陸の高気圧が―・す」「庇(ひさし)を―・す」 (「貼り出す」とも書く)紙・札などに書いたものを人目につく所に掲示する。「求人広告を―・す」

(「貼り出す」とも書く)紙・札などに書いたものを人目につく所に掲示する。「求人広告を―・す」

はり‐つ・く【張(り)付く・×貼り付く】🔗⭐🔉

はり‐つ・く【張(り)付く・×貼り付く】

[動カ五(四)]

[動カ五(四)] 紙や布などがぴったりとくっついて、離れなくなる。「汗でシャツが背中に―・く」

紙や布などがぴったりとくっついて、離れなくなる。「汗でシャツが背中に―・く」 特定の人や場所などから離れずにいる。「取材陣が人気歌手に―・く」

特定の人や場所などから離れずにいる。「取材陣が人気歌手に―・く」 [動カ下二]「はりつける」の文語形。

[動カ下二]「はりつける」の文語形。

[動カ五(四)]

[動カ五(四)] 紙や布などがぴったりとくっついて、離れなくなる。「汗でシャツが背中に―・く」

紙や布などがぴったりとくっついて、離れなくなる。「汗でシャツが背中に―・く」 特定の人や場所などから離れずにいる。「取材陣が人気歌手に―・く」

特定の人や場所などから離れずにいる。「取材陣が人気歌手に―・く」 [動カ下二]「はりつける」の文語形。

[動カ下二]「はりつける」の文語形。

はり‐つけ【張(り)付け・×貼り付け】🔗⭐🔉

はり‐つけ【張(り)付け・×貼り付け】

紙や布などをはりつけること。また、はりつけたもの。

紙や布などをはりつけること。また、はりつけたもの。 ふすまを嵌(は)め殺しにした壁面。また、板に紙や布をはった壁。張り付け壁(かべ)。

ふすまを嵌(は)め殺しにした壁面。また、板に紙や布をはった壁。張り付け壁(かべ)。

紙や布などをはりつけること。また、はりつけたもの。

紙や布などをはりつけること。また、はりつけたもの。 ふすまを嵌(は)め殺しにした壁面。また、板に紙や布をはった壁。張り付け壁(かべ)。

ふすまを嵌(は)め殺しにした壁面。また、板に紙や布をはった壁。張り付け壁(かべ)。

はり‐つ・ける【張(り)付ける・×貼り付ける】🔗⭐🔉

はり‐つ・ける【張(り)付ける・×貼り付ける】

[動カ下一] はりつ・く[カ下二]

はりつ・く[カ下二] 紙や布などを広げてのりなどでくっつける。「絆創膏(ばんそうこう)を―・ける」「壁にメニューを―・ける」

紙や布などを広げてのりなどでくっつける。「絆創膏(ばんそうこう)を―・ける」「壁にメニューを―・ける」 人をある場所に長時間とどめておく。「首相官邸に記者を―・けておく」

人をある場所に長時間とどめておく。「首相官邸に記者を―・けておく」 平手で力いっぱいなぐりつける。「思いきり頬(ほお)を―・ける」

平手で力いっぱいなぐりつける。「思いきり頬(ほお)を―・ける」 磔(はりつけ)にする。「其の所に―・けて射殺してけり」〈今昔・二九・九〉

磔(はりつけ)にする。「其の所に―・けて射殺してけり」〈今昔・二九・九〉

はりつ・く[カ下二]

はりつ・く[カ下二] 紙や布などを広げてのりなどでくっつける。「絆創膏(ばんそうこう)を―・ける」「壁にメニューを―・ける」

紙や布などを広げてのりなどでくっつける。「絆創膏(ばんそうこう)を―・ける」「壁にメニューを―・ける」 人をある場所に長時間とどめておく。「首相官邸に記者を―・けておく」

人をある場所に長時間とどめておく。「首相官邸に記者を―・けておく」 平手で力いっぱいなぐりつける。「思いきり頬(ほお)を―・ける」

平手で力いっぱいなぐりつける。「思いきり頬(ほお)を―・ける」 磔(はりつけ)にする。「其の所に―・けて射殺してけり」〈今昔・二九・九〉

磔(はりつけ)にする。「其の所に―・けて射殺してけり」〈今昔・二九・九〉

はり‐つ・める【張(り)詰める】🔗⭐🔉

はり‐つ・める【張(り)詰める】

[動マ下一] はりつ・む[マ下二]

はりつ・む[マ下二] 十分に張る。一面にびっしり張る。「池に氷が―・める」「部屋に防音材を―・める」

十分に張る。一面にびっしり張る。「池に氷が―・める」「部屋に防音材を―・める」 気持ちを引き締める。緊張する。「神経を―・める」「会場の―・めた空気がなごむ」

気持ちを引き締める。緊張する。「神経を―・める」「会場の―・めた空気がなごむ」

はりつ・む[マ下二]

はりつ・む[マ下二] 十分に張る。一面にびっしり張る。「池に氷が―・める」「部屋に防音材を―・める」

十分に張る。一面にびっしり張る。「池に氷が―・める」「部屋に防音材を―・める」 気持ちを引き締める。緊張する。「神経を―・める」「会場の―・めた空気がなごむ」

気持ちを引き締める。緊張する。「神経を―・める」「会場の―・めた空気がなごむ」

はり‐て【張(り)手】🔗⭐🔉

はり‐て【張(り)手】

相撲の技の一。相手のほおから首の側面を平手で打つこと。

はり‐とば・す【張(り)飛ばす】🔗⭐🔉

はり‐とば・す【張(り)飛ばす】

[動サ五(四)]平手で激しく殴る。殴り飛ばす。「彼女に―・される」

はり‐ぬき【張(り)抜き・張り△貫き】🔗⭐🔉

はり‐ぬき【張(り)抜き・張り△貫き】

「張り子 」に同じ。

」に同じ。

」に同じ。

」に同じ。

はりぬき‐づつ【張(り)抜き筒】🔗⭐🔉

はりぬき‐づつ【張(り)抜き筒】

張り抜きでまるく長く作った筒。

はり‐ばん【張(り)番】🔗⭐🔉

はり‐ばん【張(り)番】

[名]スル見張って番をすること。また、その人。見張り番。「交替で―する」

はり‐ひじ【張り×臂・張り×肘】‐ひぢ🔗⭐🔉

はり‐ひじ【張り×臂・張り×肘】‐ひぢ

手をふところに入れて、ひじを左右に張ること。威張った態度やくつろいだようすなどにいう。「―をして烟草を吃(ふか)しながら」〈紅葉・二人女房〉

はり‐ふだ【張(り)札・×貼り札】🔗⭐🔉

はり‐ふだ【張(り)札・×貼り札】

[名]スル知らせるべき事柄を紙や木の札に書いてはりだすこと。また、その札。「火気厳禁と―する」

はり‐ぶみ【張り文・×貼り文】🔗⭐🔉

はり‐ぶみ【張り文・×貼り文】

「張り紙 」に同じ。「あるひは道場に―をして」〈歎異抄〉

」に同じ。「あるひは道場に―をして」〈歎異抄〉

」に同じ。「あるひは道場に―をして」〈歎異抄〉

」に同じ。「あるひは道場に―をして」〈歎異抄〉

はり‐ぼうじょう【張りぼうじょう】🔗⭐🔉

はり‐ぼうじょう【張りぼうじょう】

《「ぼうじょう」の語源・歴史的仮名遣いは未詳》古着を仕立てなおすこと。はりぼうじょ。「所まだらに色さめし、―の肌着には」〈浄・今川本領〉

はり‐ぼて【張りぼて】🔗⭐🔉

はり‐ぼて【張りぼて】

張り子で、ある形に作ったもの。張り子作りの芝居の小道具など。ぼて。

はり‐まぜ【張(り)交ぜ・×貼り△雑ぜ】🔗⭐🔉

はり‐まぜ【張(り)交ぜ・×貼り△雑ぜ】

いろいろな書画などをとりまぜてはること。また、そのようにした屏風(びようぶ)・襖(ふすま)など。

はり‐まわ・す【張(り)回す】‐まはす🔗⭐🔉

はり‐まわ・す【張(り)回す】‐まはす

[動サ五(四)] まわり一面に張る。はりめぐらす。「敷地に綱を―・す」

まわり一面に張る。はりめぐらす。「敷地に綱を―・す」 所かまわずなぐりつける。「目鼻の分かちなく握拳にて―・し」〈浮・世間猿〉

所かまわずなぐりつける。「目鼻の分かちなく握拳にて―・し」〈浮・世間猿〉

まわり一面に張る。はりめぐらす。「敷地に綱を―・す」

まわり一面に張る。はりめぐらす。「敷地に綱を―・す」 所かまわずなぐりつける。「目鼻の分かちなく握拳にて―・し」〈浮・世間猿〉

所かまわずなぐりつける。「目鼻の分かちなく握拳にて―・し」〈浮・世間猿〉

はり‐みせ【張(り)見世・張(り)店】🔗⭐🔉

はり‐みせ【張(り)見世・張(り)店】

遊郭で、遊女が往来に面した店先に居並び、格子の内側から自分の姿を見せて客を待つこと。また、その店。

はり‐むしろ【張り×筵】🔗⭐🔉

はり‐むしろ【張り×筵】

雨などを防ぐために張りめぐらす筵。「雨降らぬ日、―したる車」〈枕・一二二〉

はり‐めぐら・す【張(り)巡らす】🔗⭐🔉

はり‐めぐら・す【張(り)巡らす】

[動サ五(四)]まわり一面に張る。もれなく張る。はりまわす。「紅白の幕を―・す」「捜査網を―・す」

はり‐もの【張(り)物】🔗⭐🔉

はり‐もの【張(り)物】

洗ってのりをつけた布を、張り板や伸子(しんし)で張って乾かすこと。また、その布。

洗ってのりをつけた布を、張り板や伸子(しんし)で張って乾かすこと。また、その布。 芝居の大道具で、木材を骨にして紙・布などを張ったもの。彩色して背景や屋体の壁などに用いる。

芝居の大道具で、木材を骨にして紙・布などを張ったもの。彩色して背景や屋体の壁などに用いる。

洗ってのりをつけた布を、張り板や伸子(しんし)で張って乾かすこと。また、その布。

洗ってのりをつけた布を、張り板や伸子(しんし)で張って乾かすこと。また、その布。 芝居の大道具で、木材を骨にして紙・布などを張ったもの。彩色して背景や屋体の壁などに用いる。

芝居の大道具で、木材を骨にして紙・布などを張ったもの。彩色して背景や屋体の壁などに用いる。

はり‐ゆみ【張り弓】🔗⭐🔉

はり‐ゆみ【張り弓】

弦を張った弓。また、その形のもの。「天に―と言ひたり」〈枕・一四三〉

弦を張った弓。また、その形のもの。「天に―と言ひたり」〈枕・一四三〉 弓のように竹を張って獣を捕るわな。「鳴子、―とり出だし」〈浮・一代男・四〉

弓のように竹を張って獣を捕るわな。「鳴子、―とり出だし」〈浮・一代男・四〉

弦を張った弓。また、その形のもの。「天に―と言ひたり」〈枕・一四三〉

弦を張った弓。また、その形のもの。「天に―と言ひたり」〈枕・一四三〉 弓のように竹を張って獣を捕るわな。「鳴子、―とり出だし」〈浮・一代男・四〉

弓のように竹を張って獣を捕るわな。「鳴子、―とり出だし」〈浮・一代男・四〉

はり‐わた・す【張(り)渡す】🔗⭐🔉

はり‐わた・す【張(り)渡す】

[動サ五(四)]一方から他方に渡して張る。「対岸にワイヤを―・す」

大辞泉に「張り」で始まるの検索結果 1-57。