複数辞典一括検索+![]()

![]()

かつ‐えき【滑液】クワツ‐🔗⭐🔉

かつ‐えき【滑液】クワツ‐

関節を包む滑液膜から分泌する粘液。無色または淡黄色で、関節の運動を滑らかにする。

かつえき‐まく【滑液膜】クワツエキ‐🔗⭐🔉

かつえき‐まく【滑液膜】クワツエキ‐

関節腔を形成する内膜。滑液を生成・分泌する。

かっ‐くう【滑空】クワツ‐🔗⭐🔉

かっ‐くう【滑空】クワツ‐

[名]スル 航空機のエンジン停止状態や遅い回転状態での飛行、また、グライダーによる飛行にみられる、地表に対してある傾斜で降下する飛行状態。空中滑走。

航空機のエンジン停止状態や遅い回転状態での飛行、また、グライダーによる飛行にみられる、地表に対してある傾斜で降下する飛行状態。空中滑走。 空を滑るように飛行すること。鳥が広げた羽を動かさないで飛ぶことなど。

空を滑るように飛行すること。鳥が広げた羽を動かさないで飛ぶことなど。

航空機のエンジン停止状態や遅い回転状態での飛行、また、グライダーによる飛行にみられる、地表に対してある傾斜で降下する飛行状態。空中滑走。

航空機のエンジン停止状態や遅い回転状態での飛行、また、グライダーによる飛行にみられる、地表に対してある傾斜で降下する飛行状態。空中滑走。 空を滑るように飛行すること。鳥が広げた羽を動かさないで飛ぶことなど。

空を滑るように飛行すること。鳥が広げた羽を動かさないで飛ぶことなど。

かっくう‐き【滑空機】クワツクウ‐🔗⭐🔉

かっくう‐き【滑空機】クワツクウ‐

グライダー

グライダー

グライダー

グライダー

かっくう‐ひ【滑空比】クワツクウ‐🔗⭐🔉

かっくう‐ひ【滑空比】クワツクウ‐

グライダーや着陸時の飛行機などが滑空するときの飛行した水平距離と降下した高度との比。滑空比は揚抗比に等しい。→揚抗比

かっ‐こう【滑降】クワツカウ🔗⭐🔉

かっ‐こう【滑降】クワツカウ

[名]スルすべりおりること。特に、スキーで、雪の斜面をすべりおりること。「急な斜面を―する」「直―」

かっこう‐きょうぎ【滑降競技】クワツカウキヤウギ🔗⭐🔉

かっこう‐きょうぎ【滑降競技】クワツカウキヤウギ

スキーのアルペン種目の一。標高差、男子八〇〇〜一〇〇〇メートル、女子五〇〇〜七〇〇メートルのコースを高速で滑降し、所要時間を競う競技。ダウンヒル。

かっこう‐ほう【滑×腔砲】クワツカウハウ🔗⭐🔉

かっこう‐ほう【滑×腔砲】クワツカウハウ

砲身の内面に、砲弾を回転させる溝が刻まれていない砲。→施条砲

かつ‐ざい【滑剤】クワツ‐🔗⭐🔉

かつ‐ざい【滑剤】クワツ‐

機械などの摩擦を少なくし、滑りをよくするために使うもの。油や滑石など。

かっ‐しゃ【滑車】クワツ‐🔗⭐🔉

かっ‐しゃ【滑車】クワツ‐

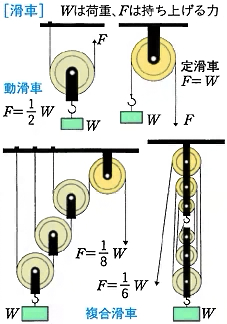

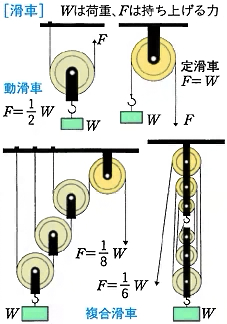

溝に綱をかけて回転するようにした車。小さい力で重い物を持ち上げたり、力の方向を変えたりするのに使われる。中心軸を固定した定滑車、固定しない動滑車、これらを組み合わせた複合滑車などがある。

溝に綱をかけて回転するようにした車。小さい力で重い物を持ち上げたり、力の方向を変えたりするのに使われる。中心軸を固定した定滑車、固定しない動滑車、これらを組み合わせた複合滑車などがある。

溝に綱をかけて回転するようにした車。小さい力で重い物を持ち上げたり、力の方向を変えたりするのに使われる。中心軸を固定した定滑車、固定しない動滑車、これらを組み合わせた複合滑車などがある。

溝に綱をかけて回転するようにした車。小さい力で重い物を持ち上げたり、力の方向を変えたりするのに使われる。中心軸を固定した定滑車、固定しない動滑車、これらを組み合わせた複合滑車などがある。

かっ‐しゃく【滑尺】クワツ‐🔗⭐🔉

かっ‐しゃく【滑尺】クワツ‐

計算尺で、外尺(そとじやく)に挟まれて、左右に動かすことのできる部分。内尺(うちじやく)。

かっしゃ‐しんけい【滑車神経】クワツシヤ‐🔗⭐🔉

かっしゃ‐しんけい【滑車神経】クワツシヤ‐

中脳から出て、眼球を下外側に回転させる上斜筋に分布する運動神経。第四脳神経。以前、上斜筋を滑車筋といったことからの名。

かっ‐しょう【滑×翔】クワツシヤウ🔗⭐🔉

かっ‐しょう【滑×翔】クワツシヤウ

[名]スル鳥が羽ばたきを止めて、空を滑るように飛ぶこと。

かっしょう‐ぎり【滑昇霧】クワツシヨウ‐🔗⭐🔉

かっしょう‐ぎり【滑昇霧】クワツシヨウ‐

山の斜面を吹き上げる空気が断熱膨張によって冷却してできる霧。

かっ‐せき【滑石】クワツ‐🔗⭐🔉

かっ‐せき【滑石】クワツ‐

マグネシウムを含む含水珪酸塩(けいさんえん)鉱物。白色または緑灰色の軟らかい鉱物で、ろうのような感触がある。三斜晶系・単斜晶系。粉末は紙・化粧品・医薬品の増量剤などに用いる。タルク。

かっ‐せき【滑席】クワツ‐🔗⭐🔉

かっ‐せき【滑席】クワツ‐

スライディングシート

スライディングシート

スライディングシート

スライディングシート

かつ‐ぜつ【滑舌】クワツ‐🔗⭐🔉

かつ‐ぜつ【滑舌】クワツ‐

アナウンサー・俳優などが口の動きを滑らかにするために行う発音の練習。早口言葉をしゃべるなど。

かっ‐そう【滑走】クワツ‐🔗⭐🔉

かっ‐そう【滑走】クワツ‐

[名]スル すべって進むこと。また、すべるように進むこと。「氷上を―する」

すべって進むこと。また、すべるように進むこと。「氷上を―する」 飛行機が、離着陸のときに地上や水上を走ること。

飛行機が、離着陸のときに地上や水上を走ること。

すべって進むこと。また、すべるように進むこと。「氷上を―する」

すべって進むこと。また、すべるように進むこと。「氷上を―する」 飛行機が、離着陸のときに地上や水上を走ること。

飛行機が、離着陸のときに地上や水上を走ること。

かっそう‐ろ【滑走路】クワツソウ‐🔗⭐🔉

かっそう‐ろ【滑走路】クワツソウ‐

飛行機の離着陸時の滑走に用いる、飛行場内に設けられた直線状の舗装路。

かっ‐たく【滑沢】クワツ‐🔗⭐🔉

かっ‐たく【滑沢】クワツ‐

[名・形動]なめらかでつやがあること。また、そのさま。「―な木肌」

かつ‐だつ【滑脱】クワツ‐🔗⭐🔉

かつ‐だつ【滑脱】クワツ‐

[名・形動]よどみなく自由自在に変化・順応すること。また、そのさま。「円転―」

かつ‐どう【滑道】クワツダウ🔗⭐🔉

かつ‐どう【滑道】クワツダウ

山地で伐採した木材の搬出路。傾斜面を掘り下げて道をつけ、その所々に丸太を敷いて木材の滑り落ちをよくしたもの。

かつどう‐べん【滑動弁】クワツドウ‐🔗⭐🔉

かつどう‐べん【滑動弁】クワツドウ‐

滑(すべ)り弁

滑(すべ)り弁

滑(すべ)り弁

滑(すべ)り弁

かつ‐べん【滑弁・滑×瓣】クワツ‐🔗⭐🔉

かつ‐べん【滑弁・滑×瓣】クワツ‐

滑り弁

滑り弁

滑り弁

滑り弁

かつ‐らく【滑落】クワツ‐🔗⭐🔉

かつ‐らく【滑落】クワツ‐

[名]スル登山の際に足を踏み外したりして、急斜面を滑り落ちること。「―事故」

かつらく‐ていし【滑落停止】クワツラク‐🔗⭐🔉

かつらく‐ていし【滑落停止】クワツラク‐

氷雪斜面での滑落をピッケルを使って停止させること。

こっ‐けい【△滑×稽】🔗⭐🔉

こっ‐けい【△滑×稽】

[名・形動] 笑いの対象となる、おもしろいこと。おどけたこと。また、そのさま。「―なしぐさ」

笑いの対象となる、おもしろいこと。おどけたこと。また、そのさま。「―なしぐさ」 あまりにもばかばかしいこと。また、そのさま。「今さら強がっても―なだけだ」

[派生]こっけいさ[名]◆「滑」は「乱」、「稽」は「同」の意で、弁舌巧みに是非を言いくるめること。また、「稽」は酒器の名で、酒がとめどなく流れ出るように、弁舌のよどみない意ともいう。

あまりにもばかばかしいこと。また、そのさま。「今さら強がっても―なだけだ」

[派生]こっけいさ[名]◆「滑」は「乱」、「稽」は「同」の意で、弁舌巧みに是非を言いくるめること。また、「稽」は酒器の名で、酒がとめどなく流れ出るように、弁舌のよどみない意ともいう。

笑いの対象となる、おもしろいこと。おどけたこと。また、そのさま。「―なしぐさ」

笑いの対象となる、おもしろいこと。おどけたこと。また、そのさま。「―なしぐさ」 あまりにもばかばかしいこと。また、そのさま。「今さら強がっても―なだけだ」

[派生]こっけいさ[名]◆「滑」は「乱」、「稽」は「同」の意で、弁舌巧みに是非を言いくるめること。また、「稽」は酒器の名で、酒がとめどなく流れ出るように、弁舌のよどみない意ともいう。

あまりにもばかばかしいこと。また、そのさま。「今さら強がっても―なだけだ」

[派生]こっけいさ[名]◆「滑」は「乱」、「稽」は「同」の意で、弁舌巧みに是非を言いくるめること。また、「稽」は酒器の名で、酒がとめどなく流れ出るように、弁舌のよどみない意ともいう。

こっけい‐が【△滑×稽画】‐グワ🔗⭐🔉

こっけい‐が【△滑×稽画】‐グワ

見る人の笑いを起こさせる絵。戯画。

こっけい‐ぼん【△滑×稽本】🔗⭐🔉

こっけい‐ぼん【△滑×稽本】

江戸後期、文化・文政期(一八〇四〜一八三〇)を中心に行われた小説の一種。江戸の町人の日常生活に取材し、主として会話を通じて人物の言動の滑稽さを描写した。十返舎一九の「東海道中膝栗毛」、式亭三馬の「浮世風呂」「浮世床」など。中本(ちゆうほん)。

こっけいわごうじん【滑稽和合人】コツケイワガフジン🔗⭐🔉

こっけいわごうじん【滑稽和合人】コツケイワガフジン

滑稽本。四編一三冊。初編から三編までは滝亭鯉丈(りゆうていりじよう)、四編は為永春水作。文政六〜弘化元年(一八二三〜四四)刊。和次郎以下六人の主人公の、野放図な遊びぶりを描く。和合人。

すべ‐こ・い【滑こい】🔗⭐🔉

すべ‐こ・い【滑こい】

[形]「滑っこい」に同じ。「手触りの―・そうな絹の縞」〈漱石・明暗〉

すべ・す【滑す】🔗⭐🔉

すべ・す【滑す】

[動サ四]すべらせる。特に、着物をすべらせて脱ぐ。「衣―・して単衣(ひとへ)ばかり着て」〈たまきはる〉

すべ‐すべ【滑滑】🔗⭐🔉

すべ‐すべ【滑滑】

[副]スル 物の表面の手ざわりがなめらかでざらつきのないさま。「―(と)した肌」

[副]スル 物の表面の手ざわりがなめらかでざらつきのないさま。「―(と)した肌」 [形動]

[形動] に同じ。「磨きこまれた―な廊下」

[アクセント]

に同じ。「磨きこまれた―な廊下」

[アクセント] はスベスベ、

はスベスベ、 はスベスベ。

はスベスベ。

[副]スル 物の表面の手ざわりがなめらかでざらつきのないさま。「―(と)した肌」

[副]スル 物の表面の手ざわりがなめらかでざらつきのないさま。「―(と)した肌」 [形動]

[形動] に同じ。「磨きこまれた―な廊下」

[アクセント]

に同じ。「磨きこまれた―な廊下」

[アクセント] はスベスベ、

はスベスベ、 はスベスベ。

はスベスベ。

すべっ‐こ・い【滑っこい】🔗⭐🔉

すべっ‐こ・い【滑っこい】

[形]《「すべこい」の音変化》非常になめらかな感じである。すべすべしている。「赤ん坊の―・い肌」

[派生]すべっこさ[名]

すべ‐らか【滑らか】🔗⭐🔉

すべ‐らか【滑らか】

[形動] [ナリ]すべすべしているさま。なめらか。「―な肌」

[ナリ]すべすべしているさま。なめらか。「―な肌」

[ナリ]すべすべしているさま。なめらか。「―な肌」

[ナリ]すべすべしているさま。なめらか。「―な肌」

すべら‐か・す【滑らかす】🔗⭐🔉

すべら‐か・す【滑らかす】

[動サ四] すべるようにする。すべらせる。「強盗を―・さん料に…小竹のよを多く散らし置きて」〈著聞集・一六〉

すべるようにする。すべらせる。「強盗を―・さん料に…小竹のよを多く散らし置きて」〈著聞集・一六〉 髪を背に長く垂らす。すべらかしにする。「今日より内裏上

髪を背に長く垂らす。すべらかしにする。「今日より内裏上 の、髪も改め―・し」〈浄・妹背山〉

の、髪も改め―・し」〈浄・妹背山〉

すべるようにする。すべらせる。「強盗を―・さん料に…小竹のよを多く散らし置きて」〈著聞集・一六〉

すべるようにする。すべらせる。「強盗を―・さん料に…小竹のよを多く散らし置きて」〈著聞集・一六〉 髪を背に長く垂らす。すべらかしにする。「今日より内裏上

髪を背に長く垂らす。すべらかしにする。「今日より内裏上 の、髪も改め―・し」〈浄・妹背山〉

の、髪も改め―・し」〈浄・妹背山〉

すべら・す【滑らす】🔗⭐🔉

すべら・す【滑らす】

[動サ五(四)]すべるようにする。すべらせる。「足を―・して転ぶ」「口を―・す」

すべり【滑り・×辷り】🔗⭐🔉

すべり【滑り・×辷り】

すべること。また、そのぐあい。「障子の―が悪い」◆「辷」は国字。

すべり‐い・る【滑り入る】🔗⭐🔉

すべり‐い・る【滑り入る】

[動ラ四]すべるようにして、そっとはいる。「やをら―・り給ひぬ」〈和泉式部日記〉

すべり‐ぎ【滑り木】🔗⭐🔉

すべり‐ぎ【滑り木】

戸や障子のすべりをよくするため、敷居の溝に取り付ける薄いカシの板。

すべり‐ぐるま【滑り車】🔗⭐🔉

すべり‐ぐるま【滑り車】

「戸車(とぐるま)」に同じ。

すべり‐こみ【滑り込み】🔗⭐🔉

すべり‐こみ【滑り込み】

野球で、走者が野手のタッチをさけるために足先または頭からすべって塁に入ること。スライディング。「―セーフ」

野球で、走者が野手のタッチをさけるために足先または頭からすべって塁に入ること。スライディング。「―セーフ」 時間すれすれでかろうじて間に合うこと。「―で手続きを済ませる」

時間すれすれでかろうじて間に合うこと。「―で手続きを済ませる」

野球で、走者が野手のタッチをさけるために足先または頭からすべって塁に入ること。スライディング。「―セーフ」

野球で、走者が野手のタッチをさけるために足先または頭からすべって塁に入ること。スライディング。「―セーフ」 時間すれすれでかろうじて間に合うこと。「―で手続きを済ませる」

時間すれすれでかろうじて間に合うこと。「―で手続きを済ませる」

すべり‐こ・む【滑り込む】🔗⭐🔉

すべり‐こ・む【滑り込む】

[動マ五(四)] すべって中に入る。また、すべるようにしてそっと中へ入る。「布団に―・む」

すべって中に入る。また、すべるようにしてそっと中へ入る。「布団に―・む」 野球で、走者がすべって塁に入る。「本塁に―・む」

野球で、走者がすべって塁に入る。「本塁に―・む」 きまった時刻にかろうじて間に合う。「発車まぎわに―・む」

きまった時刻にかろうじて間に合う。「発車まぎわに―・む」

すべって中に入る。また、すべるようにしてそっと中へ入る。「布団に―・む」

すべって中に入る。また、すべるようにしてそっと中へ入る。「布団に―・む」 野球で、走者がすべって塁に入る。「本塁に―・む」

野球で、走者がすべって塁に入る。「本塁に―・む」 きまった時刻にかろうじて間に合う。「発車まぎわに―・む」

きまった時刻にかろうじて間に合う。「発車まぎわに―・む」

すべり‐せつ【滑り説】🔗⭐🔉

すべり‐せつ【滑り説】

横紋筋の収縮は、筋原繊維のミオシンからなるA帯(暗帯)フィラメントの間に、アクチンからなるI帯(明帯)フィラメントがすべり込むことによって起こるとする学説。一九五四年にA=F=ハクスリーとH=E=ハクスリーが別々に提唱。

すべり‐だい【滑り台】🔗⭐🔉

すべり‐だい【滑り台】

子供が上からすべり降りて遊ぶための設備。

すべり‐だし【滑り出し】🔗⭐🔉

すべり‐だし【滑り出し】

物がすべり始めること。また、その状態。

物がすべり始めること。また、その状態。 物事の始め。活動の始まり。出だし。「好調な―で事業は軌道に乗る」

物事の始め。活動の始まり。出だし。「好調な―で事業は軌道に乗る」

物がすべり始めること。また、その状態。

物がすべり始めること。また、その状態。 物事の始め。活動の始まり。出だし。「好調な―で事業は軌道に乗る」

物事の始め。活動の始まり。出だし。「好調な―で事業は軌道に乗る」

すべり‐だ・す【滑り出す】🔗⭐🔉

すべり‐だ・す【滑り出す】

[動サ五(四)] すべり始める。すべるように動き始める。「列車がホームから―・す」

すべり始める。すべるように動き始める。「列車がホームから―・す」 活動を始める。「新事業が―・す」

活動を始める。「新事業が―・す」

すべり始める。すべるように動き始める。「列車がホームから―・す」

すべり始める。すべるように動き始める。「列車がホームから―・す」 活動を始める。「新事業が―・す」

活動を始める。「新事業が―・す」

すべり・でる【滑り出る】🔗⭐🔉

すべり・でる【滑り出る】

[動ダ下一] すべるようにして外に抜け出す。「布団の外に―・でる」

すべるようにして外に抜け出す。「布団の外に―・でる」 そっと座をはずす。「こっそり起上(たちあが)って坐舗(ざしき)を―・出ようとして」〈二葉亭・浮雲〉

そっと座をはずす。「こっそり起上(たちあが)って坐舗(ざしき)を―・出ようとして」〈二葉亭・浮雲〉

すべるようにして外に抜け出す。「布団の外に―・でる」

すべるようにして外に抜け出す。「布団の外に―・でる」 そっと座をはずす。「こっそり起上(たちあが)って坐舗(ざしき)を―・出ようとして」〈二葉亭・浮雲〉

そっと座をはずす。「こっそり起上(たちあが)って坐舗(ざしき)を―・出ようとして」〈二葉亭・浮雲〉

すべり‐どめ【滑り止め】🔗⭐🔉

すべり‐どめ【滑り止め】

すべるのを防ぐために塗ったり取り付けたりするもの。「―のついたタイヤ」

すべるのを防ぐために塗ったり取り付けたりするもの。「―のついたタイヤ」 受験に際し、志望の学校に入れない場合を考え、別のところを受験しておくこと。また、その学校。

受験に際し、志望の学校に入れない場合を考え、別のところを受験しておくこと。また、その学校。

すべるのを防ぐために塗ったり取り付けたりするもの。「―のついたタイヤ」

すべるのを防ぐために塗ったり取り付けたりするもの。「―のついたタイヤ」 受験に際し、志望の学校に入れない場合を考え、別のところを受験しておくこと。また、その学校。

受験に際し、志望の学校に入れない場合を考え、別のところを受験しておくこと。また、その学校。

すべり‐ひゆ【滑× 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

すべり‐ひゆ【滑× 】

】

スベリヒユ科の一年草。路傍・畑など日当たりのよい所に生える。茎は赤紫色を帯び、下部は地をはう。葉は肉質で長円形、つやがある。夏、黄色の小花を開く。うまびゆ。《季 夏》「淋しさや花さへ上ぐる―/普羅」

スベリヒユ科の一年草。路傍・畑など日当たりのよい所に生える。茎は赤紫色を帯び、下部は地をはう。葉は肉質で長円形、つやがある。夏、黄色の小花を開く。うまびゆ。《季 夏》「淋しさや花さへ上ぐる―/普羅」

】

】

スベリヒユ科の一年草。路傍・畑など日当たりのよい所に生える。茎は赤紫色を帯び、下部は地をはう。葉は肉質で長円形、つやがある。夏、黄色の小花を開く。うまびゆ。《季 夏》「淋しさや花さへ上ぐる―/普羅」

スベリヒユ科の一年草。路傍・畑など日当たりのよい所に生える。茎は赤紫色を帯び、下部は地をはう。葉は肉質で長円形、つやがある。夏、黄色の小花を開く。うまびゆ。《季 夏》「淋しさや花さへ上ぐる―/普羅」

すべり‐べん【滑り弁】🔗⭐🔉

すべり‐べん【滑り弁】

蒸気機関のシリンダー内にあり、蒸気の流入口・排気口をすべって往復し、開閉する弁。スライドバルブ。滑動弁。

すべり‐まさつ【滑り摩擦】🔗⭐🔉

すべり‐まさつ【滑り摩擦】

物体が転がらずに他の物体の表面をすべるとき、面から受ける、すべりを妨げるように働く抵抗力。ころがり摩擦より大きい。

すべり‐よ・る【滑り寄る】🔗⭐🔉

すべり‐よ・る【滑り寄る】

[動ラ四]すべるようにして、そっと近寄る。にじりよる。「蔭ながら―・りて聞く時もあり」〈枕・七六〉

すべ・る【滑る・×辷る】🔗⭐🔉

すべ・る【滑る・×辷る】

[動ラ五(四)] 物の表面をなめらかに移動する。「スキーで急斜面を―・りおりる」「船が川面を―・るように下っていく」「戸がよく―・る」

物の表面をなめらかに移動する。「スキーで急斜面を―・りおりる」「船が川面を―・るように下っていく」「戸がよく―・る」 表面がなめらかで地面に接するものが安定を失って自然に動いてしまう。スリップする。「凍結して路面が―・る」「足が―・る」「―・って転ぶ」

表面がなめらかで地面に接するものが安定を失って自然に動いてしまう。スリップする。「凍結して路面が―・る」「足が―・る」「―・って転ぶ」 つかもうとした物が、支えられないで手をすり抜ける。「茶碗が―・って落ちる」

つかもうとした物が、支えられないで手をすり抜ける。「茶碗が―・って落ちる」 ある地位を保てなくなる。「委員長の座を―・る」

ある地位を保てなくなる。「委員長の座を―・る」 調子に乗ったまま、事が望ましくないところにまで至る。余計なことを言ったり書いたりしてしまう。「口が―・る」「筆が―・る」

調子に乗ったまま、事が望ましくないところにまで至る。余計なことを言ったり書いたりしてしまう。「口が―・る」「筆が―・る」 試験に失敗する。落第する。不合格になる。「大学を―・る」

試験に失敗する。落第する。不合格になる。「大学を―・る」 そっと位置を移動する。ひそかに退席する。「嫻雅(しとや)かに座を―・った」〈魯庵・社会百面相〉

そっと位置を移動する。ひそかに退席する。「嫻雅(しとや)かに座を―・った」〈魯庵・社会百面相〉 (天皇の)位を譲る。退位する。「位を―・らせ給ひて、新院とぞ申しける」〈平家・一〉◆「辷」は国字。

[可能]すべれる

(天皇の)位を譲る。退位する。「位を―・らせ給ひて、新院とぞ申しける」〈平家・一〉◆「辷」は国字。

[可能]すべれる

物の表面をなめらかに移動する。「スキーで急斜面を―・りおりる」「船が川面を―・るように下っていく」「戸がよく―・る」

物の表面をなめらかに移動する。「スキーで急斜面を―・りおりる」「船が川面を―・るように下っていく」「戸がよく―・る」 表面がなめらかで地面に接するものが安定を失って自然に動いてしまう。スリップする。「凍結して路面が―・る」「足が―・る」「―・って転ぶ」

表面がなめらかで地面に接するものが安定を失って自然に動いてしまう。スリップする。「凍結して路面が―・る」「足が―・る」「―・って転ぶ」 つかもうとした物が、支えられないで手をすり抜ける。「茶碗が―・って落ちる」

つかもうとした物が、支えられないで手をすり抜ける。「茶碗が―・って落ちる」 ある地位を保てなくなる。「委員長の座を―・る」

ある地位を保てなくなる。「委員長の座を―・る」 調子に乗ったまま、事が望ましくないところにまで至る。余計なことを言ったり書いたりしてしまう。「口が―・る」「筆が―・る」

調子に乗ったまま、事が望ましくないところにまで至る。余計なことを言ったり書いたりしてしまう。「口が―・る」「筆が―・る」 試験に失敗する。落第する。不合格になる。「大学を―・る」

試験に失敗する。落第する。不合格になる。「大学を―・る」 そっと位置を移動する。ひそかに退席する。「嫻雅(しとや)かに座を―・った」〈魯庵・社会百面相〉

そっと位置を移動する。ひそかに退席する。「嫻雅(しとや)かに座を―・った」〈魯庵・社会百面相〉 (天皇の)位を譲る。退位する。「位を―・らせ給ひて、新院とぞ申しける」〈平家・一〉◆「辷」は国字。

[可能]すべれる

(天皇の)位を譲る。退位する。「位を―・らせ給ひて、新院とぞ申しける」〈平家・一〉◆「辷」は国字。

[可能]すべれる

滑ったの転んだの🔗⭐🔉

滑ったの転んだの

つまらないことをあれこれ言いたてるさま。「―と言い訳ばかりしている」

なめ‐こ【滑子】🔗⭐🔉

なめ‐こ【滑子】

モエギタケ科のキノコ。秋から冬にかけ、ブナなどの枯れ木に生える。茶色で、全体が粘液に覆われる。人工栽培もされ、色は淡い。味噌汁の具やおろし和えなどにする。《季 冬》「霧さむき月山―食ひ惜しむ/楸邨」

モエギタケ科のキノコ。秋から冬にかけ、ブナなどの枯れ木に生える。茶色で、全体が粘液に覆われる。人工栽培もされ、色は淡い。味噌汁の具やおろし和えなどにする。《季 冬》「霧さむき月山―食ひ惜しむ/楸邨」

モエギタケ科のキノコ。秋から冬にかけ、ブナなどの枯れ木に生える。茶色で、全体が粘液に覆われる。人工栽培もされ、色は淡い。味噌汁の具やおろし和えなどにする。《季 冬》「霧さむき月山―食ひ惜しむ/楸邨」

モエギタケ科のキノコ。秋から冬にかけ、ブナなどの枯れ木に生える。茶色で、全体が粘液に覆われる。人工栽培もされ、色は淡い。味噌汁の具やおろし和えなどにする。《季 冬》「霧さむき月山―食ひ惜しむ/楸邨」

なめ‐らか【滑らか】🔗⭐🔉

なめ‐らか【滑らか】

[形動] [ナリ]

[ナリ] 物の表面にでこぼこがなくて、すべすべ、また、つるつるしているさま。「―な肌ざわり」

物の表面にでこぼこがなくて、すべすべ、また、つるつるしているさま。「―な肌ざわり」 物事が、すらすらと滞りなく進むさま。「―な話しぶり」「両国間の折衝が―に運ぶ」

[派生]なめらかさ[名]

物事が、すらすらと滞りなく進むさま。「―な話しぶり」「両国間の折衝が―に運ぶ」

[派生]なめらかさ[名]

[ナリ]

[ナリ] 物の表面にでこぼこがなくて、すべすべ、また、つるつるしているさま。「―な肌ざわり」

物の表面にでこぼこがなくて、すべすべ、また、つるつるしているさま。「―な肌ざわり」 物事が、すらすらと滞りなく進むさま。「―な話しぶり」「両国間の折衝が―に運ぶ」

[派生]なめらかさ[名]

物事が、すらすらと滞りなく進むさま。「―な話しぶり」「両国間の折衝が―に運ぶ」

[派生]なめらかさ[名]

なめりかわ【滑川】なめりかは🔗⭐🔉

なめりかわ【滑川】なめりかは

富山県中部の市。富山湾に臨み、早月川河口沖はホタルイカ群遊海面として特別天然記念物。売薬業が盛ん。人口三・二万。

なめ・る【滑る】🔗⭐🔉

なめ・る【滑る】

[動ラ四]すべすべしている。ぬるぬるとすべる。ぬめる。「わづかにかかる石の橋の、苔は―・りて足もたまらず」〈謡・石橋〉

ぬめ【△滑】🔗⭐🔉

ぬめ【△滑】

敷居や鴨居(かもい)などの部材で、溝のないもの。無目(むめ)。

ぬめ‐かわ【△滑革・× 】‐かは🔗⭐🔉

】‐かは🔗⭐🔉

ぬめ‐かわ【△滑革・× 】‐かは

牛皮をタンニンでなめした、光沢と弾力のある皮革。革細工に用いる。

】‐かは

牛皮をタンニンでなめした、光沢と弾力のある皮革。革細工に用いる。

】‐かは

牛皮をタンニンでなめした、光沢と弾力のある皮革。革細工に用いる。

】‐かは

牛皮をタンニンでなめした、光沢と弾力のある皮革。革細工に用いる。

ぬめ‐く・る【△滑くる】🔗⭐🔉

ぬめ‐く・る【△滑くる】

[動ラ四]なめらかで滑る。ぬるぬるする。「丸太舟をこぎ出すごとく―・って歩み寄り」〈浄・嫗山姥〉

ぬめ‐ごま【△滑×胡麻】🔗⭐🔉

ぬめ‐ごま【△滑×胡麻】

アマの別名。

ぬめ‐ぬめ【△滑△滑】🔗⭐🔉

ぬめ‐ぬめ【△滑△滑】

[副]スル柔らかくなめらかで感触のよくないさま。「―と光る」「―(と)した液体」

ぬめり【△滑り】🔗⭐🔉

ぬめり【△滑り】

ぬるぬるすること。また、ぬるぬるしたもの。「魚の―をとる」

ぬるぬるすること。また、ぬるぬるしたもの。「魚の―をとる」 のらりくらりと放蕩(ほうとう)すること。

のらりくらりと放蕩(ほうとう)すること。 連歌・俳諧などで、平凡で見所のない句。また、「きぎす」を「きじ」という類の田舎言葉。

連歌・俳諧などで、平凡で見所のない句。また、「きぎす」を「きじ」という類の田舎言葉。 「滑り唄(うた)」の略。

「滑り唄(うた)」の略。

ぬるぬるすること。また、ぬるぬるしたもの。「魚の―をとる」

ぬるぬるすること。また、ぬるぬるしたもの。「魚の―をとる」 のらりくらりと放蕩(ほうとう)すること。

のらりくらりと放蕩(ほうとう)すること。 連歌・俳諧などで、平凡で見所のない句。また、「きぎす」を「きじ」という類の田舎言葉。

連歌・俳諧などで、平凡で見所のない句。また、「きぎす」を「きじ」という類の田舎言葉。 「滑り唄(うた)」の略。

「滑り唄(うた)」の略。

ぬめり‐い・ず【△滑り△出づ】‐いづ🔗⭐🔉

ぬめり‐い・ず【△滑り△出づ】‐いづ

[動ダ下二]すべるようにしとやかに出る。「花の立木のそのままに―・でたるごとくなり」〈浄・反魂香〉

ぬめり‐うた【△滑り×唄】🔗⭐🔉

ぬめり‐うた【△滑り×唄】

江戸時代、明暦・万治(一六五五〜一六六一)のころ、遊里を中心に流行した俗謡。滑り節。滑り小唄。

江戸時代、明暦・万治(一六五五〜一六六一)のころ、遊里を中心に流行した俗謡。滑り節。滑り小唄。 歌舞伎下座音楽の一。主に傾城(けいせい)や御殿女中の登場などの際に、三味線・太鼓・摺鉦(すりがね)などを用いて歌いはやすもの。

歌舞伎下座音楽の一。主に傾城(けいせい)や御殿女中の登場などの際に、三味線・太鼓・摺鉦(すりがね)などを用いて歌いはやすもの。

江戸時代、明暦・万治(一六五五〜一六六一)のころ、遊里を中心に流行した俗謡。滑り節。滑り小唄。

江戸時代、明暦・万治(一六五五〜一六六一)のころ、遊里を中心に流行した俗謡。滑り節。滑り小唄。 歌舞伎下座音楽の一。主に傾城(けいせい)や御殿女中の登場などの際に、三味線・太鼓・摺鉦(すりがね)などを用いて歌いはやすもの。

歌舞伎下座音楽の一。主に傾城(けいせい)や御殿女中の登場などの際に、三味線・太鼓・摺鉦(すりがね)などを用いて歌いはやすもの。

ぬめり‐ぐさ【△滑草】🔗⭐🔉

ぬめり‐ぐさ【△滑草】

イネ科の一年草。湿地に生え、高さ三〇〜四〇センチ。葉は線形で、もむと粘液が出てぬるぬるする。秋、円柱状の暗紫色の穂を出す。《季 秋》

ぬめり‐ごち【△滑×鯒】🔗⭐🔉

ぬめり‐ごち【△滑×鯒】

ウバウオ目ネズッポ科の海水魚。沿岸の砂泥底にすみ、全長約二〇センチ。体はうろこがなくて粘液に覆われ、扁平で細長く、黄褐色に暗色の斑紋がある。食用。ねずっぽ。めごち。

ぬめり‐こ・む【△滑り込む】🔗⭐🔉

ぬめり‐こ・む【△滑り込む】

[動マ四]すべるようにして入り込む。すべり入る。「奥様になりに今日この内へ―・むのさ」〈浄・嫩軍記〉

ぬめり‐どうちゅう【△滑り道中】‐ダウチユウ🔗⭐🔉

ぬめり‐どうちゅう【△滑り道中】‐ダウチユウ

遊郭で、大夫が遊女屋と揚屋を往復するときに、内八文字や外八文字で練り歩く道中。「抜き足の―」〈浮・一代男・六〉

ぬめり‐ふう【△滑り風】🔗⭐🔉

ぬめり‐ふう【△滑り風】

浮かれた風体。なまめかしいそぶり。「衣紋繕ひ…虎にしかけの―」〈浄・虎が磨〉

ぬめり‐ぶし【△滑り節】🔗⭐🔉

ぬめり‐ぶし【△滑り節】

滑り唄(うた)

滑り唄(うた)

滑り唄(うた)

滑り唄(うた)

ぬめり‐もの【△滑り者】🔗⭐🔉

ぬめり‐もの【△滑り者】

浮かれ歩く者。遊蕩(ゆうとう)する者。「ぬれ者といふ時は―の心に通ふ」〈色道大鏡・一〉

ぬめ・る【△滑る】🔗⭐🔉

ぬめ・る【△滑る】

[動ラ五(四)] ぬるぬるしてすべる。なめらかですべる。「ウナギが―・る」

ぬるぬるしてすべる。なめらかですべる。「ウナギが―・る」 浮かれ歩く。遊び歩く。「夢の浮世を―・ろやれ」〈仮・恨の介・上〉

浮かれ歩く。遊び歩く。「夢の浮世を―・ろやれ」〈仮・恨の介・上〉 なまめく。粋なふうをする。めかす。「歌草紙などに心を寄せ、ひとぬめり―・りたる手書き女房を」〈仮・可笑記・三〉

なまめく。粋なふうをする。めかす。「歌草紙などに心を寄せ、ひとぬめり―・りたる手書き女房を」〈仮・可笑記・三〉 ぬらりくらりと言い逃れる。「何と―・らん詞もなく、口をつむぎて居たりしが」〈浄・南蛮鉄後藤目貫〉

ぬらりくらりと言い逃れる。「何と―・らん詞もなく、口をつむぎて居たりしが」〈浄・南蛮鉄後藤目貫〉

ぬるぬるしてすべる。なめらかですべる。「ウナギが―・る」

ぬるぬるしてすべる。なめらかですべる。「ウナギが―・る」 浮かれ歩く。遊び歩く。「夢の浮世を―・ろやれ」〈仮・恨の介・上〉

浮かれ歩く。遊び歩く。「夢の浮世を―・ろやれ」〈仮・恨の介・上〉 なまめく。粋なふうをする。めかす。「歌草紙などに心を寄せ、ひとぬめり―・りたる手書き女房を」〈仮・可笑記・三〉

なまめく。粋なふうをする。めかす。「歌草紙などに心を寄せ、ひとぬめり―・りたる手書き女房を」〈仮・可笑記・三〉 ぬらりくらりと言い逃れる。「何と―・らん詞もなく、口をつむぎて居たりしが」〈浄・南蛮鉄後藤目貫〉

ぬらりくらりと言い逃れる。「何と―・らん詞もなく、口をつむぎて居たりしが」〈浄・南蛮鉄後藤目貫〉

ぬらり‐ひょん【△滑×瓢】🔗⭐🔉

ぬらり‐ひょん【△滑×瓢】

ぬらぬらしてとらえどころのない架空の化け物。

滑🔗⭐🔉

滑

[音]カツ

コツ

[訓]なめ‐らか

すべ‐る

みだ‐れる

[部首]水

[総画数]13

[コード]区点 1974

JIS 336A

S‐JIS 8A8A

[分類]常用漢字

[難読語]

→おお‐なめ【大滑】

→こっ‐けい【滑稽】

→すなめり【砂滑】

→とこなめ【常滑】

→なめりかわ【滑川】

→ぬめ‐かわ【滑革・ 】

→ぬらり‐ひょん【滑瓢】

】

→ぬらり‐ひょん【滑瓢】

】

→ぬらり‐ひょん【滑瓢】

】

→ぬらり‐ひょん【滑瓢】

大辞泉に「滑」で始まるの検索結果 1-78。