複数辞典一括検索+![]()

![]()

○背を縒るせをよる🔗⭐🔉

○背を縒るせをよる

労苦・苦痛に苦しむ。〈日葡辞書〉

⇒せ【背・脊】

せん【千・阡】

数の名。百の10倍。また、数の多いこと。「阡」は大字。

⇒千も万もいらぬ

せん【千】

姓氏の一つ。

⇒せん‐しょうあん【千少庵】

⇒せん‐そうえき【千宗易】

⇒せん‐そうさ【千宗左】

⇒せん‐そうしつ【千宗室】

⇒せん‐そうたん【千宗旦】

⇒せん‐どうあん【千道安】

⇒せん‐の‐りきゅう【千利休】

せん【仙・僊】

(→)仙人に同じ。

せん【先】

①さき。

㋐空間的に前の方。

㋑時間的に早いとき。以前。誹風柳多留20「―の亭主に御無用とうんのつき」。傾城禁短気「―橘の六郎右衛門が後家へ後連れに肝煎」。「―から知っている」

②過去になったもの。一つ前のもの。「―号の記事」

③他よりさきんじて事を行うこと。さきがけ。狂言、宗論「何がさて御坊が―ぢや」

④囲碁・将棋で、相手より先に打ち始める方。先手。

⇒先を越す

せん【疝】

(→)疝気せんきに同じ。

せん【宣】

①天子や神の言葉。みことのり。

②官衙・将軍などの命令。愚管抄5「諸国七道へ宮の―とて」。「太政官の―」

せん【専】

①第一のもの。必要欠くべからざること。宇治拾遺物語12「其の年の祭には、これを―にてぞありける」

②専門学校の略。

せん【泉】

①温泉の略。

②(銭の流通は泉のようであるからいう)貨幣。ぜに。

③和泉国いずみのくにの略。

せん【栓】

①物の穴に差し込んで、その物が動かないようにする物。

②管や容器などの口をふさぎ、中のものが漏れ出ないようにするもの。「―を抜く」

せん【戦】

たたかうこと。また、試合・競争。「リーグ―」「三―全勝」

せん【腺】

(宇田川榛斎(1769〜1834)が創った国字。「医範提綱」で初めて用いた)動物の上皮から分化し、それぞれに特有の物質を分泌する器官。導管を具えて体外あるいは消化管内に分泌物を出す外分泌腺と、導管が無く血液内に分泌物を出す内分泌腺とがある。

せん【詮】

①せんじつめること。結局。平家物語2「申しつくる所の―は、ただ重盛が首を召され候へ」

②くわしく調べること。源平盛衰記1「かやうの実の―に逢ひ奉らむ者は」

③なすべき方法。すべ。古今著聞集1「―尽きて眠りゐたりけるほどに」

④かい。しるし。ききめ。狂言、二人大名「参つた―もない事でござる」

せん【箋】

①目印やメモのための紙。ふだ。手紙。文書。「―を付ける」

②注釈を書きつけること。

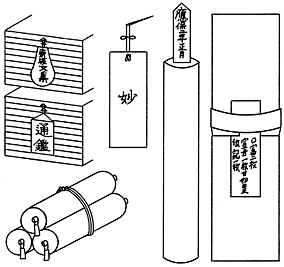

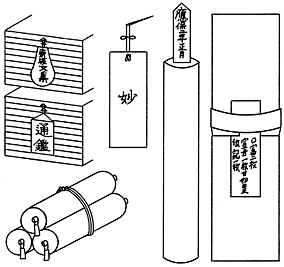

③巻子本かんすぼんの軸や帙簀ちすの紐に結びつけ、または冊子に挿入し、検出の用に供する札。竹・木・象牙などで作り、書名や年号などを記し、その上部に孔をあけ、紐を通したもの。籤せん。

箋

せん【銭】

①⇒ぜに。

②日本の貨幣の単位。

㋐円の100分の1。

㋑古代から近世まで、貫の1000分の1。文もん。

③匁もんめの唐名。

せん【撰】

①詩文をつくること。

②詩歌・文章の編集。去来抄「猿蓑の―の時」

せん【線】

①糸のように細く長いもの。すじ。「クレヨンで―を引く」「―が切れる」「LANの―を張る」

②〔数〕幾何学で取り扱う対象の一つ。線1を抽象したもの。点の移動や面の交叉によって生じ、位置および長さをもつが、幅および厚さをもたない。直線・曲線・折線など。

③道筋。特に、交通機関の経路。「別の―に乗り換える」

④物の輪郭。「身体の―」

⑤そこから先へ越えてはならない所。境目。区切り。「公人の―を踏みはずす」「ぎりぎりの―まで譲る」

⑥物事を進めるうえでのだいたいの方針・方向。「国策の―に沿う」

⑦ある一定の基準・水準。「いい―に達した」

⑧人物や作品を支える精神的力の強弱。「―の細い人」

⑨物事をする際の人的なつながり。「委員長の―で事が動く」

せん【賤】

身分が低いこと。いやしい身分。「五色ごしきの―」

せん【選】

えらぶこと。よりぬくこと。「―に洩れる」「―を殊にする」

せん【暹】

暹羅シャムの略。

せん【磚・塼・甎】

中国で煉瓦のこと。土を焼いて方形または長方形の平板とし、敷瓦・壁体化粧材・天井構材などに使用。周代に始まり、漢代に発達。日本では飛鳥・奈良時代に造られ、時に鳳凰・唐草文様などを浮彫してある。

せん【薦】

すすめること。推挙すること。

せん【氈】

毛織の敷物。日葡辞書「センヲシク」

せん【繊】

1の1000万分の1。

せん【餞】

はなむけ。後撰和歌集別「遠くまかりける人に―し侍りけるところにて」

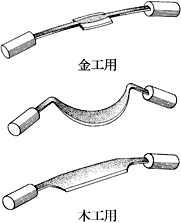

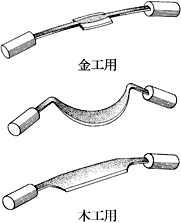

せん【鏟・鑯】

両手で使う削り工具。金工用と木工用とがあり、金工用は鋸のこぎり・鎌・鉈なたなどの地金を削るのに用い、木工用は桶・曲物製作に用いる。

鏟

せん【銭】

①⇒ぜに。

②日本の貨幣の単位。

㋐円の100分の1。

㋑古代から近世まで、貫の1000分の1。文もん。

③匁もんめの唐名。

せん【撰】

①詩文をつくること。

②詩歌・文章の編集。去来抄「猿蓑の―の時」

せん【線】

①糸のように細く長いもの。すじ。「クレヨンで―を引く」「―が切れる」「LANの―を張る」

②〔数〕幾何学で取り扱う対象の一つ。線1を抽象したもの。点の移動や面の交叉によって生じ、位置および長さをもつが、幅および厚さをもたない。直線・曲線・折線など。

③道筋。特に、交通機関の経路。「別の―に乗り換える」

④物の輪郭。「身体の―」

⑤そこから先へ越えてはならない所。境目。区切り。「公人の―を踏みはずす」「ぎりぎりの―まで譲る」

⑥物事を進めるうえでのだいたいの方針・方向。「国策の―に沿う」

⑦ある一定の基準・水準。「いい―に達した」

⑧人物や作品を支える精神的力の強弱。「―の細い人」

⑨物事をする際の人的なつながり。「委員長の―で事が動く」

せん【賤】

身分が低いこと。いやしい身分。「五色ごしきの―」

せん【選】

えらぶこと。よりぬくこと。「―に洩れる」「―を殊にする」

せん【暹】

暹羅シャムの略。

せん【磚・塼・甎】

中国で煉瓦のこと。土を焼いて方形または長方形の平板とし、敷瓦・壁体化粧材・天井構材などに使用。周代に始まり、漢代に発達。日本では飛鳥・奈良時代に造られ、時に鳳凰・唐草文様などを浮彫してある。

せん【薦】

すすめること。推挙すること。

せん【氈】

毛織の敷物。日葡辞書「センヲシク」

せん【繊】

1の1000万分の1。

せん【餞】

はなむけ。後撰和歌集別「遠くまかりける人に―し侍りけるところにて」

せん【鏟・鑯】

両手で使う削り工具。金工用と木工用とがあり、金工用は鋸のこぎり・鎌・鉈なたなどの地金を削るのに用い、木工用は桶・曲物製作に用いる。

鏟

せん【饌】

神にそなえる食物。膳立てのととのった食物。膳部。

せん【籤】

(→)箋せん3に同じ。

セン【Amartya Kumar Sen】

イギリスの経済学者。インドのベンガル生れ。オックスフォード大教授などを歴任。厚生経済学と開発途上国問題の研究に寄与。著「集合的選択と社会的厚生」「不平等の経済学」など。ノーベル賞。(1933〜)

ぜん【全】

①欠けたところがないこと。

②ある物事のすべて。みな。まるまる。「―日程を消化する」

ぜん【前】

(呉音。漢音はセン)

①時間的に、また順序として、さき。「―近代」「―代議士」

②㋐机・脇息・懸盤かけばんなどを数える語。今昔物語集11「一―の閼伽あかを備えて」

㋑神または社祠を数える語。東海道中膝栗毛8「摂社・末社すべて三十余―」

ぜん【善】

正しいこと。道徳にかなったこと。よいこと。↔悪

⇒善に従うこと流るるが如し

⇒善に強い者は悪にも強い

⇒善の裏は悪

⇒善は急げ

⇒善を責むるは朋友の道なり

ぜん【然】

(呉音はネン)状態を表す語をつくる助字。「紳士―」

ぜん【禅】

①天子が位をゆずること。譲位。「―を受く」

②〔仏〕(梵語dhyānaの音写。禅那とも)心を安定・統一させることによって宗教的叡知に達しようとする修行法。禅定ぜんじょう。六波羅蜜の第5。

③禅宗の略。

ぜん【漸】

徐々に進むこと。度どが次第に加わり進むこと。

⇒漸を追って

ぜん【膳】

①よく料理された食物。出来上がって並べられた料理。「一の―」

②食物をのせる台。日葡辞書「ゼンヲス(据)ユル」。「お―立て」

③椀に盛った食物(特に飯)を数える語。「一―飯」

④箸2本を一対として数える語。「塗箸一―」

せん‐あい【専愛】

多くのものの中で、特にあるものだけを愛すること。偏愛。

せん‐あいせん【先相先】‥アヒ‥

囲碁で、三番のうち1回先(黒)で打ち、あと2回は互先たがいせんで打つ手合割てあいわり。→互先→定先じょうせん

せんあえん‐こう【閃亜鉛鉱】‥クワウ

硫化亜鉛を主成分とする鉱物。多少の鉄などを含む。等軸晶系、四面体の結晶をなし、粒状・塊状。樹脂光沢ないし金剛光沢を有し、通常、黄・褐・黒など。純粋のものは無色。亜鉛の原料鉱石。

閃亜鉛鉱

撮影:松原 聰

せん【饌】

神にそなえる食物。膳立てのととのった食物。膳部。

せん【籤】

(→)箋せん3に同じ。

セン【Amartya Kumar Sen】

イギリスの経済学者。インドのベンガル生れ。オックスフォード大教授などを歴任。厚生経済学と開発途上国問題の研究に寄与。著「集合的選択と社会的厚生」「不平等の経済学」など。ノーベル賞。(1933〜)

ぜん【全】

①欠けたところがないこと。

②ある物事のすべて。みな。まるまる。「―日程を消化する」

ぜん【前】

(呉音。漢音はセン)

①時間的に、また順序として、さき。「―近代」「―代議士」

②㋐机・脇息・懸盤かけばんなどを数える語。今昔物語集11「一―の閼伽あかを備えて」

㋑神または社祠を数える語。東海道中膝栗毛8「摂社・末社すべて三十余―」

ぜん【善】

正しいこと。道徳にかなったこと。よいこと。↔悪

⇒善に従うこと流るるが如し

⇒善に強い者は悪にも強い

⇒善の裏は悪

⇒善は急げ

⇒善を責むるは朋友の道なり

ぜん【然】

(呉音はネン)状態を表す語をつくる助字。「紳士―」

ぜん【禅】

①天子が位をゆずること。譲位。「―を受く」

②〔仏〕(梵語dhyānaの音写。禅那とも)心を安定・統一させることによって宗教的叡知に達しようとする修行法。禅定ぜんじょう。六波羅蜜の第5。

③禅宗の略。

ぜん【漸】

徐々に進むこと。度どが次第に加わり進むこと。

⇒漸を追って

ぜん【膳】

①よく料理された食物。出来上がって並べられた料理。「一の―」

②食物をのせる台。日葡辞書「ゼンヲス(据)ユル」。「お―立て」

③椀に盛った食物(特に飯)を数える語。「一―飯」

④箸2本を一対として数える語。「塗箸一―」

せん‐あい【専愛】

多くのものの中で、特にあるものだけを愛すること。偏愛。

せん‐あいせん【先相先】‥アヒ‥

囲碁で、三番のうち1回先(黒)で打ち、あと2回は互先たがいせんで打つ手合割てあいわり。→互先→定先じょうせん

せんあえん‐こう【閃亜鉛鉱】‥クワウ

硫化亜鉛を主成分とする鉱物。多少の鉄などを含む。等軸晶系、四面体の結晶をなし、粒状・塊状。樹脂光沢ないし金剛光沢を有し、通常、黄・褐・黒など。純粋のものは無色。亜鉛の原料鉱石。

閃亜鉛鉱

撮影:松原 聰

ぜん‐あく【前悪】

以前に行なった悪事。前世の罪業。

ぜん‐あく【善悪】

(古くはゼンナク・ゼンマクとも)

[一]〔名〕

善と悪。善人と悪人。「―をはっきりさせる」

[二]〔副〕

よいにせよわるいにせよ。是非とも。狂言、猿座頭「―おとも申すぞ」

⇒ぜんあく‐ふに【善悪不二】

⇒ぜんあく‐むき【善悪無記】

⇒善悪の生を引く

⇒善悪の報は影の形に随うが如し

ぜん‐あく【前悪】

以前に行なった悪事。前世の罪業。

ぜん‐あく【善悪】

(古くはゼンナク・ゼンマクとも)

[一]〔名〕

善と悪。善人と悪人。「―をはっきりさせる」

[二]〔副〕

よいにせよわるいにせよ。是非とも。狂言、猿座頭「―おとも申すぞ」

⇒ぜんあく‐ふに【善悪不二】

⇒ぜんあく‐むき【善悪無記】

⇒善悪の生を引く

⇒善悪の報は影の形に随うが如し

せん【銭】

①⇒ぜに。

②日本の貨幣の単位。

㋐円の100分の1。

㋑古代から近世まで、貫の1000分の1。文もん。

③匁もんめの唐名。

せん【撰】

①詩文をつくること。

②詩歌・文章の編集。去来抄「猿蓑の―の時」

せん【線】

①糸のように細く長いもの。すじ。「クレヨンで―を引く」「―が切れる」「LANの―を張る」

②〔数〕幾何学で取り扱う対象の一つ。線1を抽象したもの。点の移動や面の交叉によって生じ、位置および長さをもつが、幅および厚さをもたない。直線・曲線・折線など。

③道筋。特に、交通機関の経路。「別の―に乗り換える」

④物の輪郭。「身体の―」

⑤そこから先へ越えてはならない所。境目。区切り。「公人の―を踏みはずす」「ぎりぎりの―まで譲る」

⑥物事を進めるうえでのだいたいの方針・方向。「国策の―に沿う」

⑦ある一定の基準・水準。「いい―に達した」

⑧人物や作品を支える精神的力の強弱。「―の細い人」

⑨物事をする際の人的なつながり。「委員長の―で事が動く」

せん【賤】

身分が低いこと。いやしい身分。「五色ごしきの―」

せん【選】

えらぶこと。よりぬくこと。「―に洩れる」「―を殊にする」

せん【暹】

暹羅シャムの略。

せん【磚・塼・甎】

中国で煉瓦のこと。土を焼いて方形または長方形の平板とし、敷瓦・壁体化粧材・天井構材などに使用。周代に始まり、漢代に発達。日本では飛鳥・奈良時代に造られ、時に鳳凰・唐草文様などを浮彫してある。

せん【薦】

すすめること。推挙すること。

せん【氈】

毛織の敷物。日葡辞書「センヲシク」

せん【繊】

1の1000万分の1。

せん【餞】

はなむけ。後撰和歌集別「遠くまかりける人に―し侍りけるところにて」

せん【鏟・鑯】

両手で使う削り工具。金工用と木工用とがあり、金工用は鋸のこぎり・鎌・鉈なたなどの地金を削るのに用い、木工用は桶・曲物製作に用いる。

鏟

せん【銭】

①⇒ぜに。

②日本の貨幣の単位。

㋐円の100分の1。

㋑古代から近世まで、貫の1000分の1。文もん。

③匁もんめの唐名。

せん【撰】

①詩文をつくること。

②詩歌・文章の編集。去来抄「猿蓑の―の時」

せん【線】

①糸のように細く長いもの。すじ。「クレヨンで―を引く」「―が切れる」「LANの―を張る」

②〔数〕幾何学で取り扱う対象の一つ。線1を抽象したもの。点の移動や面の交叉によって生じ、位置および長さをもつが、幅および厚さをもたない。直線・曲線・折線など。

③道筋。特に、交通機関の経路。「別の―に乗り換える」

④物の輪郭。「身体の―」

⑤そこから先へ越えてはならない所。境目。区切り。「公人の―を踏みはずす」「ぎりぎりの―まで譲る」

⑥物事を進めるうえでのだいたいの方針・方向。「国策の―に沿う」

⑦ある一定の基準・水準。「いい―に達した」

⑧人物や作品を支える精神的力の強弱。「―の細い人」

⑨物事をする際の人的なつながり。「委員長の―で事が動く」

せん【賤】

身分が低いこと。いやしい身分。「五色ごしきの―」

せん【選】

えらぶこと。よりぬくこと。「―に洩れる」「―を殊にする」

せん【暹】

暹羅シャムの略。

せん【磚・塼・甎】

中国で煉瓦のこと。土を焼いて方形または長方形の平板とし、敷瓦・壁体化粧材・天井構材などに使用。周代に始まり、漢代に発達。日本では飛鳥・奈良時代に造られ、時に鳳凰・唐草文様などを浮彫してある。

せん【薦】

すすめること。推挙すること。

せん【氈】

毛織の敷物。日葡辞書「センヲシク」

せん【繊】

1の1000万分の1。

せん【餞】

はなむけ。後撰和歌集別「遠くまかりける人に―し侍りけるところにて」

せん【鏟・鑯】

両手で使う削り工具。金工用と木工用とがあり、金工用は鋸のこぎり・鎌・鉈なたなどの地金を削るのに用い、木工用は桶・曲物製作に用いる。

鏟

せん【饌】

神にそなえる食物。膳立てのととのった食物。膳部。

せん【籤】

(→)箋せん3に同じ。

セン【Amartya Kumar Sen】

イギリスの経済学者。インドのベンガル生れ。オックスフォード大教授などを歴任。厚生経済学と開発途上国問題の研究に寄与。著「集合的選択と社会的厚生」「不平等の経済学」など。ノーベル賞。(1933〜)

ぜん【全】

①欠けたところがないこと。

②ある物事のすべて。みな。まるまる。「―日程を消化する」

ぜん【前】

(呉音。漢音はセン)

①時間的に、また順序として、さき。「―近代」「―代議士」

②㋐机・脇息・懸盤かけばんなどを数える語。今昔物語集11「一―の閼伽あかを備えて」

㋑神または社祠を数える語。東海道中膝栗毛8「摂社・末社すべて三十余―」

ぜん【善】

正しいこと。道徳にかなったこと。よいこと。↔悪

⇒善に従うこと流るるが如し

⇒善に強い者は悪にも強い

⇒善の裏は悪

⇒善は急げ

⇒善を責むるは朋友の道なり

ぜん【然】

(呉音はネン)状態を表す語をつくる助字。「紳士―」

ぜん【禅】

①天子が位をゆずること。譲位。「―を受く」

②〔仏〕(梵語dhyānaの音写。禅那とも)心を安定・統一させることによって宗教的叡知に達しようとする修行法。禅定ぜんじょう。六波羅蜜の第5。

③禅宗の略。

ぜん【漸】

徐々に進むこと。度どが次第に加わり進むこと。

⇒漸を追って

ぜん【膳】

①よく料理された食物。出来上がって並べられた料理。「一の―」

②食物をのせる台。日葡辞書「ゼンヲス(据)ユル」。「お―立て」

③椀に盛った食物(特に飯)を数える語。「一―飯」

④箸2本を一対として数える語。「塗箸一―」

せん‐あい【専愛】

多くのものの中で、特にあるものだけを愛すること。偏愛。

せん‐あいせん【先相先】‥アヒ‥

囲碁で、三番のうち1回先(黒)で打ち、あと2回は互先たがいせんで打つ手合割てあいわり。→互先→定先じょうせん

せんあえん‐こう【閃亜鉛鉱】‥クワウ

硫化亜鉛を主成分とする鉱物。多少の鉄などを含む。等軸晶系、四面体の結晶をなし、粒状・塊状。樹脂光沢ないし金剛光沢を有し、通常、黄・褐・黒など。純粋のものは無色。亜鉛の原料鉱石。

閃亜鉛鉱

撮影:松原 聰

せん【饌】

神にそなえる食物。膳立てのととのった食物。膳部。

せん【籤】

(→)箋せん3に同じ。

セン【Amartya Kumar Sen】

イギリスの経済学者。インドのベンガル生れ。オックスフォード大教授などを歴任。厚生経済学と開発途上国問題の研究に寄与。著「集合的選択と社会的厚生」「不平等の経済学」など。ノーベル賞。(1933〜)

ぜん【全】

①欠けたところがないこと。

②ある物事のすべて。みな。まるまる。「―日程を消化する」

ぜん【前】

(呉音。漢音はセン)

①時間的に、また順序として、さき。「―近代」「―代議士」

②㋐机・脇息・懸盤かけばんなどを数える語。今昔物語集11「一―の閼伽あかを備えて」

㋑神または社祠を数える語。東海道中膝栗毛8「摂社・末社すべて三十余―」

ぜん【善】

正しいこと。道徳にかなったこと。よいこと。↔悪

⇒善に従うこと流るるが如し

⇒善に強い者は悪にも強い

⇒善の裏は悪

⇒善は急げ

⇒善を責むるは朋友の道なり

ぜん【然】

(呉音はネン)状態を表す語をつくる助字。「紳士―」

ぜん【禅】

①天子が位をゆずること。譲位。「―を受く」

②〔仏〕(梵語dhyānaの音写。禅那とも)心を安定・統一させることによって宗教的叡知に達しようとする修行法。禅定ぜんじょう。六波羅蜜の第5。

③禅宗の略。

ぜん【漸】

徐々に進むこと。度どが次第に加わり進むこと。

⇒漸を追って

ぜん【膳】

①よく料理された食物。出来上がって並べられた料理。「一の―」

②食物をのせる台。日葡辞書「ゼンヲス(据)ユル」。「お―立て」

③椀に盛った食物(特に飯)を数える語。「一―飯」

④箸2本を一対として数える語。「塗箸一―」

せん‐あい【専愛】

多くのものの中で、特にあるものだけを愛すること。偏愛。

せん‐あいせん【先相先】‥アヒ‥

囲碁で、三番のうち1回先(黒)で打ち、あと2回は互先たがいせんで打つ手合割てあいわり。→互先→定先じょうせん

せんあえん‐こう【閃亜鉛鉱】‥クワウ

硫化亜鉛を主成分とする鉱物。多少の鉄などを含む。等軸晶系、四面体の結晶をなし、粒状・塊状。樹脂光沢ないし金剛光沢を有し、通常、黄・褐・黒など。純粋のものは無色。亜鉛の原料鉱石。

閃亜鉛鉱

撮影:松原 聰

ぜん‐あく【前悪】

以前に行なった悪事。前世の罪業。

ぜん‐あく【善悪】

(古くはゼンナク・ゼンマクとも)

[一]〔名〕

善と悪。善人と悪人。「―をはっきりさせる」

[二]〔副〕

よいにせよわるいにせよ。是非とも。狂言、猿座頭「―おとも申すぞ」

⇒ぜんあく‐ふに【善悪不二】

⇒ぜんあく‐むき【善悪無記】

⇒善悪の生を引く

⇒善悪の報は影の形に随うが如し

ぜん‐あく【前悪】

以前に行なった悪事。前世の罪業。

ぜん‐あく【善悪】

(古くはゼンナク・ゼンマクとも)

[一]〔名〕

善と悪。善人と悪人。「―をはっきりさせる」

[二]〔副〕

よいにせよわるいにせよ。是非とも。狂言、猿座頭「―おとも申すぞ」

⇒ぜんあく‐ふに【善悪不二】

⇒ぜんあく‐むき【善悪無記】

⇒善悪の生を引く

⇒善悪の報は影の形に随うが如し

広辞苑 ページ 11172 での【○背を縒る】単語。