複数辞典一括検索+![]()

![]()

○天を摩するてんをまする🔗⭐🔉

○天を摩するてんをまする

天に接するほどに高い。高い建築物についていう。

⇒てん【天】

と

①舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる無声子音〔t〕と母音〔o〕との結合した音節。〔to〕 上代特殊仮名遣では甲〔to〕、乙〔tö〕2類の別があった。

②平仮名「と」は「止」の草体。片仮名「ト」は「止」の最初の2画。

と

(「と(外)」と同源か。「…―に」の形で用いる)

①(打消の助動詞ヌを受けて)(…しない)さき。まえ。万葉集10「君よびかへせ夜のふけぬ―に」

②とき。あいだ。継体紀「ししくしろ熟睡うまい寝し―に庭つ鳥鶏かけは鳴くなり」

と【人】

他の語について、人の意を表す。類聚名義抄「辺鄙、アヅマト」

と【十】

(トヲの約)数の名。とお。じゅう。源氏物語橋姫「―とせあまりにてなむ」。「―月」

と【戸】

⇒と(門)

と【外】

①そと。ほか。万葉集17「大宮の内にも―にも」

②便所。厠かわや。日葡辞書「トヘマイル」

と【利・鋭・疾】

(形容詞「利し」の語幹)

①するどいこと。古事記中「など黥さける―目」

②しっかりした心。利心とごころ。万葉集11「この頃のわが心神こころどの生ける―もなき」

③早いこと。すばやいこと。新撰字鏡2「聆、止弥々又弥々止志」

と【所・処】

他の語に付いて、ところ・場所の意を表す。万葉集20「葦垣の隈―に立ちて」。「隠こもりど」「臥ふしど」

と【門・戸】

①家の出入口。戸口。かど。もん。古事記中「後しりつ―よ、い行きたがひ、前つ―よ、い行きたがひ」

②水流の出入りする所。水門みと。瀬戸せと。古事記下「由良の―の―中のいくりに」

③建具の一つ。出入口・窓などに開閉できるようにとりつけたもの。とびら。万葉集14「誰そ此の屋の―押そぶる」

と【音】

(オトのオが脱落した形)おと。ひびき。ね。こえ。万葉集14「風の―の」

と【砥】

砥石といし。「荒―」

⇒砥の如し

と【鳥】

名詞の上に付いて、鳥の意を表す。万葉集14「―狩すらしも」。「―さか」

と【跡】

あと。足あと。(複合語に用いられる)万葉集6「野の上には―見すゑ置きて」。「―絶える」

と【斗】

①容量の単位。1斗は1升しょうの10倍で、18.039リットルに当たる。

②一群の星の呼称。

㋐北天にある大熊座の7星。北斗。北斗七星。

㋑南天にある射手座の6星。二十八宿の一つ。南斗。ひきつぼし。

③(→)「ます」5に同じ。

④箏(十三弦)の手前から3番目の弦。

と【図】

(→)河図かとに同じ。→ず(図)

と【徒】

①ともがら。なかま。「無学の―」

②刑罰の一つ。懲役。ず。

と【途】

みち。みちすじ。「帰国の―につく」

と【都】

普通地方公共団体の一つ。また、東京都の略称。→都道府県

と【堵】

かき。かきね。かこい。

⇒堵に安んず

⇒堵の如し

と【蠧】

①衣魚しみ。

②キクイムシ。

と

〔副〕

①(「斯かく」と対応して用いる)そう。あのように。そのように。雄略紀「―さまかうさまに」。「―にもせよ、かくにもせよ」

②ふと。万葉集句合「―見渡した所が下戸はおれ一人」

と

〔助詞〕

➊(格助詞)体言あるいはこれに準ずる語句、または文に付く。

①それと指示・引用する意を表す。「見る」「聞く」「思う」「言う」などの動詞の内容を示す。古事記上「越こしの国にさかし女をあり―聞かして」。万葉集1「よき人のよし―よく見てよし―言ひし吉野よく見よ」。「だめだ―分かっていながら」

②動機・理由などを表す。…と言って。…と思って。万葉集2「吾が背子を大和へやる―さ夜ふけて暁つゆに我が立ちぬれし」。源氏物語桐壺「よせおもく疑ひなき儲の君―世にもてかしづき聞ゆれど」。「相手を笑わそう―、滑稽な振舞をする」

③ある事物・状態であると認定して資格を与える。指定の助動詞「たり」の連用形に相当する。

㋐…として。万葉集8「吾妹子が業わざ―造れる秋の田の」

㋑(数値を表す語句に付き、後に打消の語を伴って)それを超えない範囲を表す。「二度―ない機会」「五分―かからない時間」

㋒比喩を表す。…と同じように。…のごとくに。古今和歌集秋「たちどまり見ても渡らむ紅葉は雨―降るとも水はまさらじ」。夫木和歌抄18「月日のみ流るる水―早ければ老のそこより年はかへらず」。「玉―散る」

㋓状態を表す。…で。伊勢物語「つれづれ―、いともの悲しくておはしましければ」。東海道中膝栗毛初「むだを言はず―早く食はつし」。「にこにこ―笑う」「次々―できる」

㋔転化の帰着を表す。伊勢物語「野―ならば鶉―なりて鳴きをらむ」。「自分の物―する」「道が川―なる」

④動詞を二つ重ねて、意味を強める。

㋐「すべての」の意を表す。古今和歌集序「生き―し生けるものいづれか歌をよまざりける」。源氏物語若菜下「世にあり―ありここに伝はりたる譜といふものの限り」

㋑どんどん…する。土佐日記「来き―来ては、川のぼり路の水を浅み」

⑤共同の意を表す。

㋐動作・作用の協同者を表す。…と共に。万葉集10「紐解かず恋ふらむ君―居らましものを」。万葉集19「天地あめつち―久しきまでに万代よろずよに仕へまつらむ」。「君―行く旅」

㋑動作・作用の相手を表す。万葉集1「香具山―耳梨山―闘あひし時」。「人―争う」

㋒対等の資格の物事を列挙する。ただし、最後の「と」は省くことが多い。並立助詞とする説もある。万葉集3「潜かずきする鴦おし―たかべ―船の上に住む」。古今和歌集春「ふく風―谷の水―しなかりせばみ山隠れの花を見ましや」。後撰和歌集秋「君―我いもせの山も秋くれば色かはりぬるものにぞありける」。「国語―数学の試験」

⑥比較される物を示す。源氏物語玉鬘「かたちなどはかの昔の夕顔―劣らじや」。「彼―の差はごくわずかだ」「以前―同じ状態」

➋(接続助詞)(活用語の終止形に付く。後に連体形にも)

①逆接を表す。(中古以後の用法。現代語では推量を表す語の後に用いる)…とも。…ても。蜻蛉日記上「嵐のみ吹くめる宿に花すすき穂に出でたり―かひやなからむ」。梅暦「言はず―知れたこと」。「行こう―行くまい―勝手だ」

②(主に江戸時代以後の用法)それに伴って後のことの起こることを示す。動作と動作とが引き続いて起こること、習慣になっていること、あるいは偶然のことも当然のこともあり、仮定条件の提示にも用いられる。狂言、吃り「私の留守になる―酒ばかり飲うで」。歌舞伎、助六所縁江戸桜「アノ様なものと心安くする―、終にはわれもまつ裸体」。「雨が降る―道がぬかる」「箸を置く―、黙って席を立った」

➌係助詞的に用いられる。(上代東国方言にだけ見られる。係助詞「そ」の転か)万葉集20「荒らし男のい小箭おさ手挟み向ひ立ちかなる間ましづみ出でて―吾あが来る」

➍終助詞的に用い、相手の発言を受けて、問い返す。「駄目という―」

ど

「と」の濁音。舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる有声子音〔d〕と母音〔o〕との結合した音節。〔do〕 上代特殊仮名遣では甲〔do〕、乙〔dö〕2類の別があった。

ど

(「渡」か)沢や谷が合流する地点。どう。

ど【土】

(慣用音。漢音はト)

①地方。いなか。狂言、朝比奈「この―へ来るほどの者に」

②五行の第3位。方位では中央、時季では四季に遍在し、十干では戊・己に当てる。つち。

③中国の楽器の分類、八音はちおんの一つ。土製の笛である壎けん。

④土曜の略。

⑤土佐国とさのくにの略。

⑥土耳古トルコの略。

ど【努】

永字八法の一つ。「永」の第2画の縦画。

ど【弩】

一種の大弓。いしゆみ。おおゆみ。

ど【度】

(呉音。漢音はタク・ト)

①物事の基準・標準とすべきもの。ほど。ほどあい。「―を越す」

②〔仏〕

㋐生死しょうじの迷いの海を越えて、悟りの彼岸に渡ること。また、そうさせること。

㋑仏門に入って戒を受けること。

③数で測られるもの。また、それを表示する目盛り。

㋐角度の単位。円周を360に等分し、その1単位の円周の中心角を1度という。

㋑経度・緯度の単位。地球の円周の360分の1。

㋒温度の単位。

㋓眼鏡の強さの単位。焦点距離をインチで表した数。「―の強い眼鏡」

㋔音程の単位。全音階で、各音のへだたりの大きさで表す。

㋕アルコール性飲料において、アルコール分の含量をパーセントで表した数値。

⇒度が過ぎる

⇒度を失う

ど【笯】

(→)筌うえに同じ。

ド【do イタリア】

〔音〕

①七音音階の第1階名。長音階の主音。

②ハ(C)音のイタリア音名。

ど

〔助詞〕

(接続助詞)活用語の已然形に付き、逆接の既定条件を示す。(平安時代には歌や和文脈で多用され、室町時代には文語化した)

①既に生じた事態を示し、後に続く事態がそれに反する関係にあることを示す。…けれど。古事記下「倉梯山くらはしやまは嶮さがしけ―妹と登れば嶮しくもあらず」。土佐日記「唐とこの国とはことことなるものなれ―月の影は同じことなるべければ」

②経験に基づき、ある事態があっても、後に続く事態がそれに反する関係にあることを示す。たとい…ても。…する場合でも。万葉集2「二人行け―行き過ぎがたき秋山をいかにか君が独り越ゆらむ」。徒然草「その子孫までは、はふれにたれ―なほなまめかし」

ど

〔接頭〕

(近世以来、関西で)

①ののしり卑しめる意を表す。「―阿呆」「―畜生」

②その程度が強いことを表す。「―ぎつい」「―まんなか」

ドア【door】

(洋風の)戸。扉。「自動―」「回転―」

ど‐あい【度合】‥アヒ

ほどあい。程度。「力を入れる―を加減する」「変化の―が大きい」

ドア‐エンジン

(和製語door engine)圧縮空気を原動力として車両の扉を開閉する装置。自動扉開閉装置。

と‐あけ【戸明け】

①戸をあけること。

②(→)「戸明けの水」に同じ。

⇒とあけ‐の‐みず【戸明けの水】

とあけ‐の‐みず【戸明けの水】‥ミヅ

分娩ぶんべんのとき最初に出る液体。破水。

⇒と‐あけ【戸明け】

ドア‐コック

(和製語door cock)鉄道車両のドアを手動で開けられるようにするレバー。

と‐あさ【遠浅】

(トホアサの約)

⇒とおあさ。成通卿集「―にて船のよらぬぞわりなかりける」

ドア‐スコープ

(和製語door scope)玄関などのドアに取り付けた、防犯用ののぞき穴。

と‐あたり【戸当り】

①開き戸を閉じた時に扉が行き過ぎないように、方立ほうだてや枠につけた突出物。

②戸を開けた時に、腰羽目こしばめや笠木などの突出物に当たらないように幅木につけた金具。

ドア‐チェーン【door chain】

玄関などのドアの内側に取り付けたくさりつき金具。戸締り用・防犯用。

ドア‐チェック【door check】

ドアを速度を調整しながら自動的に閉める装置。ドア‐クローザー。

ど‐あつ【土圧】

土砂の圧力。トンネル・擁壁などに加わる土砂の押しつける力。

ドア‐ツー‐ドア【door-to-door】

(「戸口から戸口まで」の意)

①自宅から目的の建物までの所要時間などを言うときに使う語。「家から会社まで―で1時間かかる」

②個々の家庭への配送など、運搬配達のきめ細かさを言う語。

ドア‐ボーイ

(和製語door boy)(→)ドアマンに同じ。

ドア‐マット【doormat】

戸口の前に敷くマット。靴ぬぐい。

ドア‐マン【doorman】

ホテルなどの戸口でドアの開閉や車への送迎を行う男性。ドアボーイ。

と‐あみ【投網】

被網かぶせあみの一種。円錐形で、上部に手綱、下部に沈子をつけたもの。主に淡水魚または浅海魚を捕るのに用いる。うちあみ。とうあみ。なげあみ。「―を打つ」

と‐あみ【鳥網】

⇒とりあみ

ドア‐ミラー【door mirror】

自動車のドアに付けられた後方確認用の鏡。

と‐ある

〔連体〕

(トは助詞。アルは有リの連体形)或る。さる。ちょっとした。「―家に」「―所で」

とい【問い】トヒ

①問うこと。たずねること。聞きただすこと。質問。「―を発する」

②問題。設問。「後の―に答えよ」

③(→)問職といしきに同じ。

とい【樋】トヒ

①屋根を流れる雨水を受けて地上に流す溝状・筒状の装置。金属薄板・竹などを用いる。軒に渡すものを軒樋(横樋)といい、その端に竪たてに渡すものを竪樋という。とゆ。とよ。雨樋。→呼樋よびどい。

②水を送るためにかけわたした管。ひ。

とい【刀伊】

(朝鮮語で夷狄の意。高麗人の称呼をそのまま襲用したものという)今の中国黒竜江省方面に住んでいた女真じょしん人。1019年(寛仁3)筑前・壱岐・対馬などに来襲(刀伊の入寇)。

とい【土肥】‥ヒ

静岡県伊豆市の地名。もと金鉱山。土肥温泉と海水浴を中心とする観光地。

どい【土井】‥ヰ

姓氏の一つ。江戸時代の譜代大名。

⇒どい‐たつお【土井辰雄】

⇒どい‐としかつ【土井利勝】

⇒どい‐ばんすい【土井晩翠】

ど‐い【土居】‥ヰ

①中世、集落の周囲に防御のためにめぐらした土塁。転じて、土豪の屋敷。堀内ほりのうち。

②城の周囲の土の垣。城壁。つちい。

③どて。堤。

④建物・塀・家具などの土台。

⑤土居桁どいげたの略。

⑥土居葺どいぶきの略。

どい【土居】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒どい‐こうち【土居光知】

とい‐あい【問合い】トヒアヒ

といあわせ。照会。狂言、石神「あれで何と万事の―談合がなる物で御座りませうぞ」

とい‐あげ【弔上げ・問上げ】トヒ‥

死者の年忌が最終的に明けること。33年目とする所が多く、それをもって祖霊に融合するものと考えた。杉の葉のついた卒塔婆をあげる所が多い。とむらいあげ。といきり。

とい‐あわ・す【問い合わす】トヒアハス

[一]〔他五〕

「問い合わせる」に同じ。

[二]〔他下二〕

⇒といあわせる(下一)

とい‐あわせ【問合せ】トヒアハセ

問い合わせること。照会。

とい‐あわ・せる【問い合わせる】トヒアハセル

〔他下一〕[文]とひあは・す(下二)

聞いてたしかめる。聞き合わせる。照会する。「詳細を―・せる」「電話で―・せる」

とい‐おと・す【問ひ落す】トヒ‥

〔他四〕

巧みに問いかけて、先方に心のうちを語り出させる。甲陽軍鑑5「状にて顕はるるも、―・されて顕はるるも」

とい‐かえ・す【問い返す】トヒカヘス

〔他五〕

①1度問うたことを再び問う。聞きなおす。「返事が聞こえず―・す」

②相手の問いに答えず、かえってこちらから問う。反問する。「なぜそんな事を聞くのかと―・す」

とい‐か・ける【問い掛ける】トヒ‥

〔他下一〕[文]とひか・く(下二)

①質問しかける。問う。「聴衆に―・ける」

②問い始める。「―・けて止める」

どいがはま‐いせき【土井ヶ浜遺跡】‥ヰ‥ヰ‥

山口県下関市にある弥生時代前期・中期の墓地遺跡。多数の弥生人骨が発見され、特に男性人骨は面長・高身長など朝鮮渡来系の特徴を残す。

と‐いき【吐息】

落胆したり安心したりして、つく息。ためいき。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「アヽしんどやと―つく」。「青息―」

とい‐き・く【問い聞く】トヒ‥

〔他五〕

問いたずねる。聞きただす。源氏物語末摘花「あはれのことやとて御心とどめて―・き給ふ」

とい‐きり【弔切り・問切り】トヒ‥

(→)「弔上げ」に同じ。

とい‐ぐすり【問い薬】トヒ‥

①病気を判断するために、試みに薬を与えること。また、その薬。試薬。

②転じて、他人の気をひいてみること。鎌をかけてみること。また、その言葉。好色一代女1「女郎の好く―を申せど」

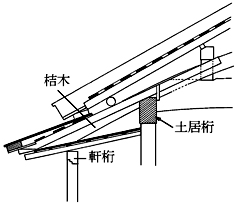

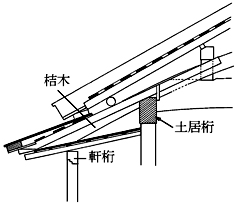

どい‐げた【土居桁】‥ヰ‥

小屋内にあって、桔木はねぎまたは出梁だしばりを支える桁。土居梁どいはり。土居どい。

土居桁

どい‐こうち【土居光知】‥ヰクワウ‥

英文学者。高知県生れ。東大卒。東北大教授。文学様式展開の周期理論に創見を示す。著「文学序説」「文学の伝統と交流」など。(1886〜1979)

土居光知

提供:岩波書店

どい‐こうち【土居光知】‥ヰクワウ‥

英文学者。高知県生れ。東大卒。東北大教授。文学様式展開の周期理論に創見を示す。著「文学序説」「文学の伝統と交流」など。(1886〜1979)

土居光知

提供:岩波書店

⇒どい【土居】

とい‐ごえ【問い声】トヒゴヱ

人に問いかける声。

⇒問い声よければ答え声よい

⇒どい【土居】

とい‐ごえ【問い声】トヒゴヱ

人に問いかける声。

⇒問い声よければ答え声よい

どい‐こうち【土居光知】‥ヰクワウ‥

英文学者。高知県生れ。東大卒。東北大教授。文学様式展開の周期理論に創見を示す。著「文学序説」「文学の伝統と交流」など。(1886〜1979)

土居光知

提供:岩波書店

どい‐こうち【土居光知】‥ヰクワウ‥

英文学者。高知県生れ。東大卒。東北大教授。文学様式展開の周期理論に創見を示す。著「文学序説」「文学の伝統と交流」など。(1886〜1979)

土居光知

提供:岩波書店

⇒どい【土居】

とい‐ごえ【問い声】トヒゴヱ

人に問いかける声。

⇒問い声よければ答え声よい

⇒どい【土居】

とい‐ごえ【問い声】トヒゴヱ

人に問いかける声。

⇒問い声よければ答え声よい

広辞苑 ページ 13753 での【○天を摩する】単語。