複数辞典一括検索+![]()

![]()

○度が過ぎるどがすぎる🔗⭐🔉

○度が過ぎるどがすぎる

限度をひどく越えている。「冗談の―」

⇒ど【度】

と‐かた【外方】

ほかのところ。よそ。浄瑠璃、心中宵庚申「―にも惚れ手がある」

と‐がた【枓・斗形】

(→)枡形ますがたに同じ。

ど‐かた【土方】

土木工事に従事する労働者。土工。

とかち【十勝】

①北海道もと11カ国の一つ。1869年(明治2)国郡制設定により成立。現在の十勝支庁の管轄地域。中央から南部に十勝平野が展開、北部は大雪山国立公園。

②北海道東南部の支庁。帯広市・音更おとふけ町・士幌町など19市町村。

⇒とかち‐いし【十勝石】

⇒とかちおき‐じしん【十勝沖地震】

⇒とかち‐がわ【十勝川】

⇒とかちがわ‐おんせん【十勝川温泉】

⇒とかち‐だけ【十勝岳】

⇒とかち‐へいや【十勝平野】

と‐かち【兎褐】

兎の毛を綿糸にまぜて織った織物。〈倭名類聚鈔12〉

とかち‐いし【十勝石】

十勝地方に産出する黒色の光沢の強い黒曜石。飾り石に用いる。

⇒とかち【十勝】

とかちおき‐じしん【十勝沖地震】‥ヂ‥

北海道南方沖を震源とする地震。

㋐1952年3月4日の十勝南東沖を震源とする地震。マグニチュード8.2。死者33人、家屋の被害1000戸余、津波は最高6メートル余。地鳴りを伴う。

㋑1968年5月16日の青森県東方沖を震源とする地震。マグニチュード7.9。死者52人、家屋の被害4000戸余、津波は最高5メートル。

半分が崩れ落ちた国道45号線 1968年5月16日

提供:毎日新聞社

⇒とかち【十勝】

とかち‐がわ【十勝川】‥ガハ

十勝地方を流れる大河。十勝岳の東斜面に発源し、十勝平野を流れて太平洋に注ぐ。長さ約156キロメートル。流域面積9010平方キロメートル。

⇒とかち【十勝】

とかちがわ‐おんせん【十勝川温泉】‥ガハヲン‥

十勝川流域の音更おとふけ町に湧出する温泉。泥炭層を通るため、湯は植物性の有機物に富む。

⇒とかち【十勝】

とかち‐だけ【十勝岳】

北海道中央部の活火山。十勝・石狩の境上にそびえ、標高2077メートル。複式火山。頂上は外輪山の溶岩円頂丘。

十勝岳

撮影:新海良夫

⇒とかち【十勝】

とかち‐がわ【十勝川】‥ガハ

十勝地方を流れる大河。十勝岳の東斜面に発源し、十勝平野を流れて太平洋に注ぐ。長さ約156キロメートル。流域面積9010平方キロメートル。

⇒とかち【十勝】

とかちがわ‐おんせん【十勝川温泉】‥ガハヲン‥

十勝川流域の音更おとふけ町に湧出する温泉。泥炭層を通るため、湯は植物性の有機物に富む。

⇒とかち【十勝】

とかち‐だけ【十勝岳】

北海道中央部の活火山。十勝・石狩の境上にそびえ、標高2077メートル。複式火山。頂上は外輪山の溶岩円頂丘。

十勝岳

撮影:新海良夫

⇒とかち【十勝】

とかち‐へいや【十勝平野】

北海道南東部、十勝川の流域に広がる平野。日本有数の畑作地帯で豆類の産が多い。中心に帯広市がある。

⇒とかち【十勝】

トカチョーフ【Petr N. Tkachev】

ロシアの革命家・評論家。投獄・亡命の後、スイスで雑誌「警鐘」を発行、ジャコバン主義を説く。ブランキ派と交流。(1844〜1886)

どかっ‐と

〔副〕

①物の出現や移動が一度に大量であるさま。「―大雪が降った」

②重いものが確実にある場所を占めるさま。「通路に荷物が―置いてある」

どか‐と

〔副〕

①重い物などを勢いよくおろすさま。勢いよく腰をおろすさま。どっかと。狂言、右流左止うるさし「乗付けぬ馬に―乗つたらば悪からう程に」

②一時にたくさん。甚だしく。どかっと。浄瑠璃、義経千本桜「―盗まれ申さんより」

どか‐どか

①大勢が入り乱れて足音高く移動する音。また、そのさま。「―と電車に乗り込む」

②ものが一時に大量に出現するさま。「申込みが―来る」

とがとが・し

〔形シク〕

とげとげしい。何かと人をとがめだてして小うるさい。堤中納言物語「―・しき女聞きて」

トガトン【tongaton タガログ】

フィリピンの少数民族カリンガの楽器。長さの違う6本の竹筒を6人の演奏者が上から落として鳴らす。日本では音楽教育で使用。

とが‐にん【咎人】

とがのある人。罪を犯した人。罪人。

とがのお【栂尾】‥ヲ

京都市右京区梅ヶ畑の一地区。紅葉の名所。高雄(高尾)・槙尾と共に三尾さんびと称し、栂尾はその最北。明恵みょうえ上人再興の高山寺がある。

栂尾の紅葉

撮影:的場 啓

⇒とかち【十勝】

とかち‐へいや【十勝平野】

北海道南東部、十勝川の流域に広がる平野。日本有数の畑作地帯で豆類の産が多い。中心に帯広市がある。

⇒とかち【十勝】

トカチョーフ【Petr N. Tkachev】

ロシアの革命家・評論家。投獄・亡命の後、スイスで雑誌「警鐘」を発行、ジャコバン主義を説く。ブランキ派と交流。(1844〜1886)

どかっ‐と

〔副〕

①物の出現や移動が一度に大量であるさま。「―大雪が降った」

②重いものが確実にある場所を占めるさま。「通路に荷物が―置いてある」

どか‐と

〔副〕

①重い物などを勢いよくおろすさま。勢いよく腰をおろすさま。どっかと。狂言、右流左止うるさし「乗付けぬ馬に―乗つたらば悪からう程に」

②一時にたくさん。甚だしく。どかっと。浄瑠璃、義経千本桜「―盗まれ申さんより」

どか‐どか

①大勢が入り乱れて足音高く移動する音。また、そのさま。「―と電車に乗り込む」

②ものが一時に大量に出現するさま。「申込みが―来る」

とがとが・し

〔形シク〕

とげとげしい。何かと人をとがめだてして小うるさい。堤中納言物語「―・しき女聞きて」

トガトン【tongaton タガログ】

フィリピンの少数民族カリンガの楽器。長さの違う6本の竹筒を6人の演奏者が上から落として鳴らす。日本では音楽教育で使用。

とが‐にん【咎人】

とがのある人。罪を犯した人。罪人。

とがのお【栂尾】‥ヲ

京都市右京区梅ヶ畑の一地区。紅葉の名所。高雄(高尾)・槙尾と共に三尾さんびと称し、栂尾はその最北。明恵みょうえ上人再興の高山寺がある。

栂尾の紅葉

撮影:的場 啓

⇒とがのお‐に【栂尾煮】

とがのお‐に【栂尾煮】‥ヲ‥

さつまいもを、砂糖で甘く煮たもの。京都栂尾の高山寺の精進料理に出されたという説のほか、料理屋の名とも。

⇒とがのお【栂尾】

とが‐の‐き‐の【栂の木の】

〔枕〕

(音の類似から)「つぎつぎ」にかかる。万葉集6「繁しじに生ひたる―いやつぎつぎに」

どか‐ひん【どか貧】

(ドカは接頭語)一時に貧乏になること。↔じり貧

どか‐べん【どか弁】

「土方弁当」の略。大きな深い弁当箱。また、その弁当。

と‐かま

鋭くやかましいさま。古事記中「―にさ渡る鵠くび」

と‐がま【利鎌】

よく切れる鎌。するどい鎌。

ど‐がま【土釜】

土製の飯釜。鉄製にくらべて熱の伝導は遅いが、容易に冷めない利点がある。

ど‐がま【土竈・土窯】

①炭焼竈の一つ。出入口のほかは全部を土で築き、炭材が炭化し終わると密閉して火を消すもの。

②土竈炭の略。

⇒どがま‐ずみ【土竈炭】

と‐がまえ【外構え】‥ガマヘ

家屋・屋敷などの外面の構造。そとがまえ。

トカマク【tokamak】

(ロシア語の電流・容器・磁場・コイルの頭文字に由来する語)環状磁場によって高温プラズマを閉じ込める核融合研究のための装置。

どがま‐ずみ【土竈炭】

土竈で焼いた炭。質がもろく火つきがよい。駱駝炭らくだずみ。

⇒ど‐がま【土竈・土窯】

と‐かみ【

⇒とがのお‐に【栂尾煮】

とがのお‐に【栂尾煮】‥ヲ‥

さつまいもを、砂糖で甘く煮たもの。京都栂尾の高山寺の精進料理に出されたという説のほか、料理屋の名とも。

⇒とがのお【栂尾】

とが‐の‐き‐の【栂の木の】

〔枕〕

(音の類似から)「つぎつぎ」にかかる。万葉集6「繁しじに生ひたる―いやつぎつぎに」

どか‐ひん【どか貧】

(ドカは接頭語)一時に貧乏になること。↔じり貧

どか‐べん【どか弁】

「土方弁当」の略。大きな深い弁当箱。また、その弁当。

と‐かま

鋭くやかましいさま。古事記中「―にさ渡る鵠くび」

と‐がま【利鎌】

よく切れる鎌。するどい鎌。

ど‐がま【土釜】

土製の飯釜。鉄製にくらべて熱の伝導は遅いが、容易に冷めない利点がある。

ど‐がま【土竈・土窯】

①炭焼竈の一つ。出入口のほかは全部を土で築き、炭材が炭化し終わると密閉して火を消すもの。

②土竈炭の略。

⇒どがま‐ずみ【土竈炭】

と‐がまえ【外構え】‥ガマヘ

家屋・屋敷などの外面の構造。そとがまえ。

トカマク【tokamak】

(ロシア語の電流・容器・磁場・コイルの頭文字に由来する語)環状磁場によって高温プラズマを閉じ込める核融合研究のための装置。

どがま‐ずみ【土竈炭】

土竈で焼いた炭。質がもろく火つきがよい。駱駝炭らくだずみ。

⇒ど‐がま【土竈・土窯】

と‐かみ【 】

門または出入口などの扉の枢くるるを入れる横木。ねずばしり。ねずみばしり。

とが・む【咎む】

〔他下二〕

⇒とがめる(下一)

とがめ【咎め】

①とがめること。なじること。そしり。非難。源氏物語末摘花「花(鼻)の―を、なほ、あるやうあらむと」。「良心の―」

②罪とされること。また、そのような行為に対する罰。源氏物語薄雲「後の世までの―あるべかりけることを」。「何のお―もなかった」

⇒とがめ‐だて【咎め立て】

とがめ‐だて【咎め立て】

必要以上に強くとがめること。「ささいな事にも―をする」

⇒とがめ【咎め】

とが・める【咎める】

[一]〔他下一〕[文]とが・む(下二)

①気にかける。取り立てて気にする。土佐日記「人の程にあはねば―・むるなり」

②取り立てて言う。万葉集18「針袋帯び続けながら里ごとにてらさひ歩けど人も―・めず」。源氏物語橋姫「似つかはしからぬ袖の香を、人ごとに―・められめでらるるなむ、なかなか所せかりける」

③取り立てて問いただす。責める。非難する。万葉集4「わがするわざを―・めたまふな」。源氏物語胡蝶「限りなく、底ひ知らぬ志なれば、人の―・むべきさまにはよもあらじ」。法華義疏長保点「審つばひらかに思はずして妄みだりがわしく仏を咎トカメタリ」。「過ちを―・める」

[二]〔自下一〕

①傷・腫物などが刺激を受けて悪化する。痛む。ヘボン初版「キズガトガメル」

②悪い事をして心に痛みを感じる。「気が―・める」

どか‐もうけ【どか儲け】‥マウケ

一時に巨利を得ること。

と‐か‐や

(格助詞トに係助詞カ、間投助詞ヤの付いた語)

①伝聞の意を表す。…とかいうことである。…とかいう。

㋐文末に用いる。源氏物語蜻蛉「例のひとりごち給ふ―」

㋑文中に用いる。平家物語3「鬼界の島―へわれ具して参れ」

②断定を避け、詠嘆の気持を添える。謡曲、花筐「継体天皇と申す―」

どか‐ゆき【どか雪】

一時に多量に降り積もる雪。

トカラ【Tokhāra・吐火羅・都貨邏】

⇒トハラ

とがらか・す【尖らかす】

〔他五〕

(→)「とがらす」に同じ。

トカラ‐ご【トカラ語】

(Tocharian)インド‐ヨーロッパ語族に属する言語の一つ。6〜8世紀ごろ中国新疆ウイグル自治区のクチャやトルファン周辺で使われ、20世紀初めに発見。多くは翻訳された仏教文献で、東西2方言に分かれる。

とがら・す【尖らす】

〔他五〕

物の端をとがるようにする。とがらせる。とがらかす。「口を―・す」「神経を―・す」「声を―・して叱る」

とから‐れっとう【吐噶喇列島】‥タウ

九州南端から約130キロメートル南にある火山島群。口之島・中之島その他の島々から成り、薩南諸島の一部をなす。鹿児島県に属する。宝列島。

とかり【鋒】

「ほこ」の異称。

とがり【尖り】

とがること。また、物のとがった先端。

⇒とがり‐がお【尖り顔】

⇒とがり‐がさ【尖り笠】

⇒とがり‐ごえ【尖り声】

⇒とがり‐ね【尖根】

⇒とがり‐ねずみ【尖鼠】

⇒とがり‐や【尖矢・利雁矢】

と‐がり【鳥狩】

鷹を使って鳥を狩ること。たかがり。万葉集14「上志太の殿の仲子なかちし―すらしも」

とがりいし‐いせき【尖石遺跡】‥ヰ‥

長野県茅野市にある、縄文時代中期の集落構成を示す代表的な遺跡。

とがり‐がお【尖り顔】‥ガホ

口先をとがらせて怒った顔つき。

⇒とがり【尖り】

とがり‐がさ【尖り笠】

中央の高くとがっている笠。「御色が黒くは笠を召せ、笠も笠、いつきよ―おそり笠」(狂言歌謡)

⇒とがり【尖り】

とがり‐ごえ【尖り声】‥ゴヱ

怒った時などの、かんばしった鋭い声。

⇒とがり【尖り】

とがり‐ね【尖根】

鏃やじりの先の尖ったもの。

⇒とがり【尖り】

とがり‐ねずみ【尖鼠】

モグラ目トガリネズミ科またそのうちトガリネズミ属の哺乳類の総称。約150種を含み、哺乳類中もっとも多い。体長5〜7センチメートル。ネズミに似て小形、吻はとがり、虫類などを食う。目・耳の機能は貧弱で、触毛が発達。北半球北部の森林やツンドラに分布。日本には北海道と本州中部・四国の山岳地域にシントウトガリネズミ・オオアシトガリネズミ・アズミトガリネズミなど6種が生息。

とがりねずみ

】

門または出入口などの扉の枢くるるを入れる横木。ねずばしり。ねずみばしり。

とが・む【咎む】

〔他下二〕

⇒とがめる(下一)

とがめ【咎め】

①とがめること。なじること。そしり。非難。源氏物語末摘花「花(鼻)の―を、なほ、あるやうあらむと」。「良心の―」

②罪とされること。また、そのような行為に対する罰。源氏物語薄雲「後の世までの―あるべかりけることを」。「何のお―もなかった」

⇒とがめ‐だて【咎め立て】

とがめ‐だて【咎め立て】

必要以上に強くとがめること。「ささいな事にも―をする」

⇒とがめ【咎め】

とが・める【咎める】

[一]〔他下一〕[文]とが・む(下二)

①気にかける。取り立てて気にする。土佐日記「人の程にあはねば―・むるなり」

②取り立てて言う。万葉集18「針袋帯び続けながら里ごとにてらさひ歩けど人も―・めず」。源氏物語橋姫「似つかはしからぬ袖の香を、人ごとに―・められめでらるるなむ、なかなか所せかりける」

③取り立てて問いただす。責める。非難する。万葉集4「わがするわざを―・めたまふな」。源氏物語胡蝶「限りなく、底ひ知らぬ志なれば、人の―・むべきさまにはよもあらじ」。法華義疏長保点「審つばひらかに思はずして妄みだりがわしく仏を咎トカメタリ」。「過ちを―・める」

[二]〔自下一〕

①傷・腫物などが刺激を受けて悪化する。痛む。ヘボン初版「キズガトガメル」

②悪い事をして心に痛みを感じる。「気が―・める」

どか‐もうけ【どか儲け】‥マウケ

一時に巨利を得ること。

と‐か‐や

(格助詞トに係助詞カ、間投助詞ヤの付いた語)

①伝聞の意を表す。…とかいうことである。…とかいう。

㋐文末に用いる。源氏物語蜻蛉「例のひとりごち給ふ―」

㋑文中に用いる。平家物語3「鬼界の島―へわれ具して参れ」

②断定を避け、詠嘆の気持を添える。謡曲、花筐「継体天皇と申す―」

どか‐ゆき【どか雪】

一時に多量に降り積もる雪。

トカラ【Tokhāra・吐火羅・都貨邏】

⇒トハラ

とがらか・す【尖らかす】

〔他五〕

(→)「とがらす」に同じ。

トカラ‐ご【トカラ語】

(Tocharian)インド‐ヨーロッパ語族に属する言語の一つ。6〜8世紀ごろ中国新疆ウイグル自治区のクチャやトルファン周辺で使われ、20世紀初めに発見。多くは翻訳された仏教文献で、東西2方言に分かれる。

とがら・す【尖らす】

〔他五〕

物の端をとがるようにする。とがらせる。とがらかす。「口を―・す」「神経を―・す」「声を―・して叱る」

とから‐れっとう【吐噶喇列島】‥タウ

九州南端から約130キロメートル南にある火山島群。口之島・中之島その他の島々から成り、薩南諸島の一部をなす。鹿児島県に属する。宝列島。

とかり【鋒】

「ほこ」の異称。

とがり【尖り】

とがること。また、物のとがった先端。

⇒とがり‐がお【尖り顔】

⇒とがり‐がさ【尖り笠】

⇒とがり‐ごえ【尖り声】

⇒とがり‐ね【尖根】

⇒とがり‐ねずみ【尖鼠】

⇒とがり‐や【尖矢・利雁矢】

と‐がり【鳥狩】

鷹を使って鳥を狩ること。たかがり。万葉集14「上志太の殿の仲子なかちし―すらしも」

とがりいし‐いせき【尖石遺跡】‥ヰ‥

長野県茅野市にある、縄文時代中期の集落構成を示す代表的な遺跡。

とがり‐がお【尖り顔】‥ガホ

口先をとがらせて怒った顔つき。

⇒とがり【尖り】

とがり‐がさ【尖り笠】

中央の高くとがっている笠。「御色が黒くは笠を召せ、笠も笠、いつきよ―おそり笠」(狂言歌謡)

⇒とがり【尖り】

とがり‐ごえ【尖り声】‥ゴヱ

怒った時などの、かんばしった鋭い声。

⇒とがり【尖り】

とがり‐ね【尖根】

鏃やじりの先の尖ったもの。

⇒とがり【尖り】

とがり‐ねずみ【尖鼠】

モグラ目トガリネズミ科またそのうちトガリネズミ属の哺乳類の総称。約150種を含み、哺乳類中もっとも多い。体長5〜7センチメートル。ネズミに似て小形、吻はとがり、虫類などを食う。目・耳の機能は貧弱で、触毛が発達。北半球北部の森林やツンドラに分布。日本には北海道と本州中部・四国の山岳地域にシントウトガリネズミ・オオアシトガリネズミ・アズミトガリネズミなど6種が生息。

とがりねずみ

トガリネズミ

撮影:小宮輝之

トガリネズミ

撮影:小宮輝之

⇒とがり【尖り】

とがり‐や【尖矢・利雁矢】

鏃やじりの一種。大形で先端を鋭くとがらせたもの。また、この鏃をつけた矢。

⇒とがり【尖り】

とが‐りょう【科料】‥レウ

(同音の過料かりょうと区別するためにいう)

⇒かりょう(科料)

とが・る【尖る】

〔自五〕

①先端が細くするどくなる。とんがる。山家集「山の峰の先の―・りたるやうなるを」

②過敏になる。「神経が―・る」

③感情的になる。おこる。法華経(竜光院本)平安後期点「心各おのおの勇いさみ鋭トカリて」。「―・った声」

とがわ【戸川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒とがわ‐しゅうこつ【戸川秋骨】

⇒とがわ‐ゆきお【戸川幸夫】

とがわ‐しゅうこつ【戸川秋骨】‥ガハシウ‥

英文学者・随筆家。本名、明三。熊本県生れ。東大卒。北村透谷・島崎藤村らと親交を結び、「文学界」に参加、のち慶応大学で英文学を講じた。(1870〜1939)

⇒とがわ【戸川】

とがわ‐ゆきお【戸川幸夫】‥ガハ‥ヲ

小説家。佐賀県生れ。山形高校中退。動物文学の分野で活躍。作「高安犬物語」「牙王物語」「咬ませ犬」など。(1912〜2004)

⇒とがわ【戸川】

と‐がん【兎眼】

眼瞼がんけんが完全に閉じず眼球が露出している状態。長く続くと角膜が乾燥し、糜爛びらんや角膜潰瘍かいようを起こす。顔面神経麻痺のほか眼瞼の瘢痕はんこんなどに伴う。

どかん

①大きな堅い物が他の物にあたったり落ちたりする音。また、銃砲などの大きな音の形容。

②大きくてどっしりしたさま。「座敷のまん中に―とすわる」

ど‐かん【土管】‥クワン

粘土を焼いてつくった円管。排水路・煙突などに用いる。「―を埋める」

と‐かんむり【戸冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「房」「扉」などの冠の「戸」の称。戸垂とだれ。

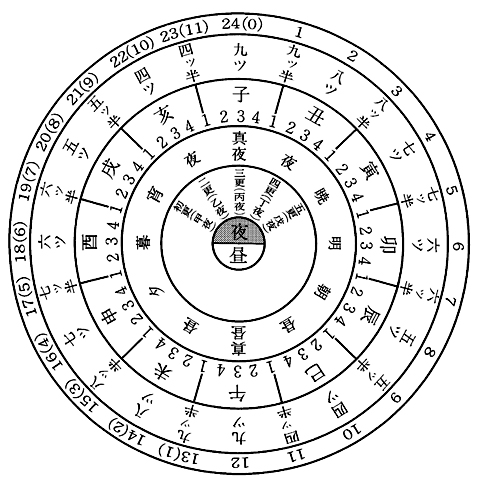

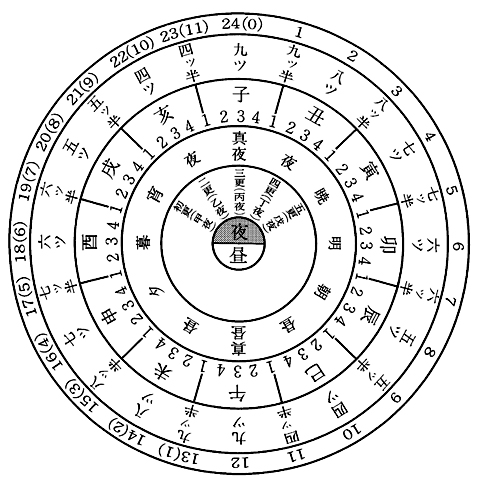

とき【時】

①過去から現在へ、さらに未来へと連続して、とどまることなく過ぎゆく現象。月日の移りゆき。時間。光陰。普通平均太陽時を用い、秒・分・時・日・週・月・年などの単位に分けて計る。「―の流れ」→時間。

②一昼夜の区分。現今は真夜中(午前零時)から真昼(午後零時)までを午前、真昼から真夜中までを午後とし、そのおのおのを12等分(または午前・午後を通して24等分)する。昔は、12辰刻が広く行われた。これは夜半を九つ、一刻を終わるごとに八つ・七つ・六つ・五つ・四つとし、正午を再び九つとして四つに至る区分である。また、時刻を方位に結びつけ、一日を十二支に配して12等分し(夜半前後一刻を子ねの刻とする。午前零時から午前2時までを子の刻とする説もある)、一刻の前半・後半を初刻と正刻に分け、さらにまた四分などする区分もあった。この区分は、後に一刻を上・中・下に三分するようになった。また民間では、日出・日没を基準に定めて、明六つ・暮六つとし、昼間・夜間をそれぞれ6等分して、四季に応じて適当な分割による時刻をも定めた。時刻。刻限。「―を告げる」

時

⇒とがり【尖り】

とがり‐や【尖矢・利雁矢】

鏃やじりの一種。大形で先端を鋭くとがらせたもの。また、この鏃をつけた矢。

⇒とがり【尖り】

とが‐りょう【科料】‥レウ

(同音の過料かりょうと区別するためにいう)

⇒かりょう(科料)

とが・る【尖る】

〔自五〕

①先端が細くするどくなる。とんがる。山家集「山の峰の先の―・りたるやうなるを」

②過敏になる。「神経が―・る」

③感情的になる。おこる。法華経(竜光院本)平安後期点「心各おのおの勇いさみ鋭トカリて」。「―・った声」

とがわ【戸川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒とがわ‐しゅうこつ【戸川秋骨】

⇒とがわ‐ゆきお【戸川幸夫】

とがわ‐しゅうこつ【戸川秋骨】‥ガハシウ‥

英文学者・随筆家。本名、明三。熊本県生れ。東大卒。北村透谷・島崎藤村らと親交を結び、「文学界」に参加、のち慶応大学で英文学を講じた。(1870〜1939)

⇒とがわ【戸川】

とがわ‐ゆきお【戸川幸夫】‥ガハ‥ヲ

小説家。佐賀県生れ。山形高校中退。動物文学の分野で活躍。作「高安犬物語」「牙王物語」「咬ませ犬」など。(1912〜2004)

⇒とがわ【戸川】

と‐がん【兎眼】

眼瞼がんけんが完全に閉じず眼球が露出している状態。長く続くと角膜が乾燥し、糜爛びらんや角膜潰瘍かいようを起こす。顔面神経麻痺のほか眼瞼の瘢痕はんこんなどに伴う。

どかん

①大きな堅い物が他の物にあたったり落ちたりする音。また、銃砲などの大きな音の形容。

②大きくてどっしりしたさま。「座敷のまん中に―とすわる」

ど‐かん【土管】‥クワン

粘土を焼いてつくった円管。排水路・煙突などに用いる。「―を埋める」

と‐かんむり【戸冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「房」「扉」などの冠の「戸」の称。戸垂とだれ。

とき【時】

①過去から現在へ、さらに未来へと連続して、とどまることなく過ぎゆく現象。月日の移りゆき。時間。光陰。普通平均太陽時を用い、秒・分・時・日・週・月・年などの単位に分けて計る。「―の流れ」→時間。

②一昼夜の区分。現今は真夜中(午前零時)から真昼(午後零時)までを午前、真昼から真夜中までを午後とし、そのおのおのを12等分(または午前・午後を通して24等分)する。昔は、12辰刻が広く行われた。これは夜半を九つ、一刻を終わるごとに八つ・七つ・六つ・五つ・四つとし、正午を再び九つとして四つに至る区分である。また、時刻を方位に結びつけ、一日を十二支に配して12等分し(夜半前後一刻を子ねの刻とする。午前零時から午前2時までを子の刻とする説もある)、一刻の前半・後半を初刻と正刻に分け、さらにまた四分などする区分もあった。この区分は、後に一刻を上・中・下に三分するようになった。また民間では、日出・日没を基準に定めて、明六つ・暮六つとし、昼間・夜間をそれぞれ6等分して、四季に応じて適当な分割による時刻をも定めた。時刻。刻限。「―を告げる」

時

③時候。季節。「―の花」

④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」

⑤特定の時期。

㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」

㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」

㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」

㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」

⑥㋐時代。年代。世。「若い―」

㋑当時。当代。「―の将軍」

⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」

㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」

⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。

⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」

⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」

⇒時移り事去る

⇒時となく

⇒時と場合

⇒時なるかな

⇒時に遇う

⇒時に遇えば鼠も虎となる

⇒時に当たる

⇒時に従う

⇒時につく

⇒時に取りて

⇒時に因る

⇒時に寄る

⇒時の代官、日の奉行

⇒時の用には鼻をも削ぐ

⇒時は得難くして失い易し

⇒時は金なり

⇒時人を待たず

⇒時も時

⇒時わかず

⇒時を争う

⇒時を失う

⇒時を移さず

⇒時を得る

⇒時を稼ぐ

⇒時をかわさず

⇒時を奏す

⇒時を撞く

⇒時をつくる

⇒時を見る

とき【斎】

(食すべき時の意)

①仏家ぶっけで、午前中にとる食事。午後は食しないと戒律で定めている。斎食。時食。南海寄帰内法伝平安後期点「若し斎トキの了はてむを待たむに」↔非時ひじ。

②肉食しないこと。精進しょうじん料理。

③寺で出す食事。また、法要その他仏事の参会者に出す食事。

④法要。仏事。黄表紙、敵討義女英「けさは茂之介が命日にて、この家へ―に来りけるが」

⑤正月・5月・9月の16日。西日本で、精進をし仕事を休んだ。ときの日。→正五九しょうごく

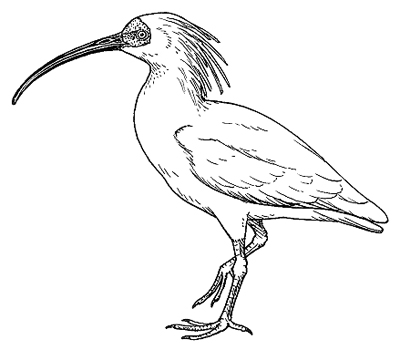

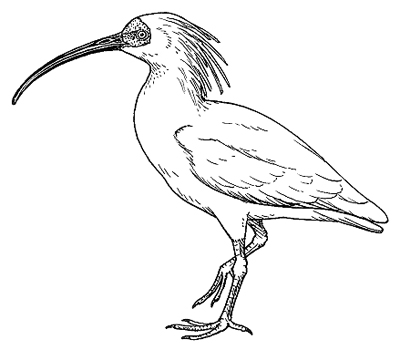

とき【鴇・朱鷺】

コウノトリ目トキ科の鳥。東アジア特産。全長約75センチメートル、嘴くちばしは長大で下方に曲がる。全体白色であるが、羽毛、殊に風切羽と尾羽の基部は淡紅色(とき色)。後頭に冠毛があり、顔は裸で赤色。脚も赤い。朝鮮・中国・日本に分布していたが、その数は激減し絶滅のおそれがある。日本では佐渡に残った5羽を1981年に捕獲し、飼育下で繁殖を試みたが成功せず、2003年に最後の1羽が死亡。1999年に中国から贈られたつがいの繁殖に成功。特別天然記念物・国際保護鳥に指定。桃花鳥。つき。とう。どう。

とき

③時候。季節。「―の花」

④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」

⑤特定の時期。

㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」

㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」

㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」

㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」

⑥㋐時代。年代。世。「若い―」

㋑当時。当代。「―の将軍」

⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」

㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」

⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。

⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」

⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」

⇒時移り事去る

⇒時となく

⇒時と場合

⇒時なるかな

⇒時に遇う

⇒時に遇えば鼠も虎となる

⇒時に当たる

⇒時に従う

⇒時につく

⇒時に取りて

⇒時に因る

⇒時に寄る

⇒時の代官、日の奉行

⇒時の用には鼻をも削ぐ

⇒時は得難くして失い易し

⇒時は金なり

⇒時人を待たず

⇒時も時

⇒時わかず

⇒時を争う

⇒時を失う

⇒時を移さず

⇒時を得る

⇒時を稼ぐ

⇒時をかわさず

⇒時を奏す

⇒時を撞く

⇒時をつくる

⇒時を見る

とき【斎】

(食すべき時の意)

①仏家ぶっけで、午前中にとる食事。午後は食しないと戒律で定めている。斎食。時食。南海寄帰内法伝平安後期点「若し斎トキの了はてむを待たむに」↔非時ひじ。

②肉食しないこと。精進しょうじん料理。

③寺で出す食事。また、法要その他仏事の参会者に出す食事。

④法要。仏事。黄表紙、敵討義女英「けさは茂之介が命日にて、この家へ―に来りけるが」

⑤正月・5月・9月の16日。西日本で、精進をし仕事を休んだ。ときの日。→正五九しょうごく

とき【鴇・朱鷺】

コウノトリ目トキ科の鳥。東アジア特産。全長約75センチメートル、嘴くちばしは長大で下方に曲がる。全体白色であるが、羽毛、殊に風切羽と尾羽の基部は淡紅色(とき色)。後頭に冠毛があり、顔は裸で赤色。脚も赤い。朝鮮・中国・日本に分布していたが、その数は激減し絶滅のおそれがある。日本では佐渡に残った5羽を1981年に捕獲し、飼育下で繁殖を試みたが成功せず、2003年に最後の1羽が死亡。1999年に中国から贈られたつがいの繁殖に成功。特別天然記念物・国際保護鳥に指定。桃花鳥。つき。とう。どう。

とき

トキ

提供:佐渡トキ保護センター

トキ

提供:佐渡トキ保護センター

トキ

提供:NHK

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

とき【鬨・時・鯨波】

①合戦の初めに全軍で発する叫び声。味方の士気を鼓舞すると共に、敵に向かって戦いの開始を告げる合図としたもの。敵味方相互に発し合い、大将が「えいえい」と2声発すると、一同が「おう」と声をあげて合わせ、3度繰り返すのを通例とした。「―の声」

②転じて、多人数が一度にどっとあげる声。

⇒鬨を合わす

⇒鬨をつくる

と‐き【十寸】

馬の高さの5尺あるもの。→き(寸)

とき【土岐】

岐阜県南東部、土岐川に沿う市。美濃焼の発祥地で、陶磁器生産が盛ん。人口6万2千。

とき【土岐】

姓氏の一つ。美濃源氏。土岐郡に土着し、中世、美濃の守護。戦国時代末、斎藤道三により没落。多治見・明智など庶流も多い。支流は近世、沼田藩主。

⇒とき‐ぜんまろ【土岐善麿】

⇒とき‐つくばこ【土岐筑波子】

とぎ【伽】

①相手をつとめること。つれづれをなぐさめること。源平盛衰記43「必ず弟儲けて給へ。―にせさせん」

②夜のつれづれなどに、そばにいて話の相手をすること。また、その人。謡曲、夜討曾我「それがしも随分お―を申したが」

③寝所に侍ること。また、その人。「夜のと夜のと、お―にや身みが参ろ身みが参ろ」(狂言歌謡)

④看病すること。また、その人。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「妹のお才を―に遣つて置たが、鈍な事じやぞ」

⑤御伽衆。

とぎ【研ぎ】

①とぐこと。みがくこと。また、といださま。みがいた具合。

②刀剣などをとぐ人。研師。

と‐ぎ【都議】

都議会議員の略称。

ど‐き【土器】

釉薬うわぐすりを用いない素焼の器物。可塑性かそせいに富む粘土を材料とするため、器形・文様などに時代・地域の特色が反映され、考古学の重要資料。日本では出現順に縄文・弥生・土師器はじき・須恵器すえきを指す。かわらけ。

ど‐き【度器】

物の長さを計るのに用いる器具。ものさし。

ど‐き【怒気】

怒りの気持。また、怒りを含んだ顔つき。「―を帯びる」

とき‐あか・す【解き明かす】

〔他五〕

問題を解決してその意味を明らかにする。「難問を―・す」

とき‐あか・す【説き明かす】

〔他五〕

物事の意味をよく分かるように説明する。「詩の主題を―・す」

とき‐あかり【時明り】

①明け方が近づき、東方がかすかに明るくなること。

②雨天の時、雲がうすくなって空がときどき明るくなること。

ときあけ‐もの【解き明け物】

綿入れの綿を抜いて袷あわせに縫いなおしたもの。綿貫わたぬき。引解ひきとき。西鶴織留2「世上に綿入着る時―に風をしのぎ」

とぎ‐あ・げる【研ぎ上げる】

〔他下一〕[文]とぎあ・ぐ(下二)

研いで仕上げる。すっかり研ぎ終える。

とき‐あらい【解き洗い】‥アラヒ

着物の縫糸をといて洗うこと。また、洗い張りをすること。

⇒ときあらい‐ぎぬ【解き洗い衣】

⇒ときあらい‐ごろも【解き洗い衣】

ときあらい‐ぎぬ【解き洗い衣】‥アラヒ‥

解いて洗い張りする着物。ときあらいごろも。万葉集7「つるばみの―のあやしくも殊に着欲しきこの夕かも」

⇒とき‐あらい【解き洗い】

ときあらい‐ごろも【解き洗い衣】‥アラヒ‥

(→)「ときあらいぎぬ」に同じ。万葉集15「吾妹子が―行きてはや着む」

⇒とき‐あらい【解き洗い】

とき‐い・ず【説き出づ】‥イヅ

〔自下二〕

(→)「ときいだす」に同じ。枕草子33「いかで語り伝ふばかりと―・でたなり」

とき‐いだ・す【説き出す】

〔自五〕

説きはじめる。語りだす。

とき‐いろ【鴇色】

鴇の羽のような色、すなわち淡紅色。

Munsell color system: 7RP7.5/8

トキ

提供:NHK

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

とき【鬨・時・鯨波】

①合戦の初めに全軍で発する叫び声。味方の士気を鼓舞すると共に、敵に向かって戦いの開始を告げる合図としたもの。敵味方相互に発し合い、大将が「えいえい」と2声発すると、一同が「おう」と声をあげて合わせ、3度繰り返すのを通例とした。「―の声」

②転じて、多人数が一度にどっとあげる声。

⇒鬨を合わす

⇒鬨をつくる

と‐き【十寸】

馬の高さの5尺あるもの。→き(寸)

とき【土岐】

岐阜県南東部、土岐川に沿う市。美濃焼の発祥地で、陶磁器生産が盛ん。人口6万2千。

とき【土岐】

姓氏の一つ。美濃源氏。土岐郡に土着し、中世、美濃の守護。戦国時代末、斎藤道三により没落。多治見・明智など庶流も多い。支流は近世、沼田藩主。

⇒とき‐ぜんまろ【土岐善麿】

⇒とき‐つくばこ【土岐筑波子】

とぎ【伽】

①相手をつとめること。つれづれをなぐさめること。源平盛衰記43「必ず弟儲けて給へ。―にせさせん」

②夜のつれづれなどに、そばにいて話の相手をすること。また、その人。謡曲、夜討曾我「それがしも随分お―を申したが」

③寝所に侍ること。また、その人。「夜のと夜のと、お―にや身みが参ろ身みが参ろ」(狂言歌謡)

④看病すること。また、その人。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「妹のお才を―に遣つて置たが、鈍な事じやぞ」

⑤御伽衆。

とぎ【研ぎ】

①とぐこと。みがくこと。また、といださま。みがいた具合。

②刀剣などをとぐ人。研師。

と‐ぎ【都議】

都議会議員の略称。

ど‐き【土器】

釉薬うわぐすりを用いない素焼の器物。可塑性かそせいに富む粘土を材料とするため、器形・文様などに時代・地域の特色が反映され、考古学の重要資料。日本では出現順に縄文・弥生・土師器はじき・須恵器すえきを指す。かわらけ。

ど‐き【度器】

物の長さを計るのに用いる器具。ものさし。

ど‐き【怒気】

怒りの気持。また、怒りを含んだ顔つき。「―を帯びる」

とき‐あか・す【解き明かす】

〔他五〕

問題を解決してその意味を明らかにする。「難問を―・す」

とき‐あか・す【説き明かす】

〔他五〕

物事の意味をよく分かるように説明する。「詩の主題を―・す」

とき‐あかり【時明り】

①明け方が近づき、東方がかすかに明るくなること。

②雨天の時、雲がうすくなって空がときどき明るくなること。

ときあけ‐もの【解き明け物】

綿入れの綿を抜いて袷あわせに縫いなおしたもの。綿貫わたぬき。引解ひきとき。西鶴織留2「世上に綿入着る時―に風をしのぎ」

とぎ‐あ・げる【研ぎ上げる】

〔他下一〕[文]とぎあ・ぐ(下二)

研いで仕上げる。すっかり研ぎ終える。

とき‐あらい【解き洗い】‥アラヒ

着物の縫糸をといて洗うこと。また、洗い張りをすること。

⇒ときあらい‐ぎぬ【解き洗い衣】

⇒ときあらい‐ごろも【解き洗い衣】

ときあらい‐ぎぬ【解き洗い衣】‥アラヒ‥

解いて洗い張りする着物。ときあらいごろも。万葉集7「つるばみの―のあやしくも殊に着欲しきこの夕かも」

⇒とき‐あらい【解き洗い】

ときあらい‐ごろも【解き洗い衣】‥アラヒ‥

(→)「ときあらいぎぬ」に同じ。万葉集15「吾妹子が―行きてはや着む」

⇒とき‐あらい【解き洗い】

とき‐い・ず【説き出づ】‥イヅ

〔自下二〕

(→)「ときいだす」に同じ。枕草子33「いかで語り伝ふばかりと―・でたなり」

とき‐いだ・す【説き出す】

〔自五〕

説きはじめる。語りだす。

とき‐いろ【鴇色】

鴇の羽のような色、すなわち淡紅色。

Munsell color system: 7RP7.5/8

⇒とかち【十勝】

とかち‐がわ【十勝川】‥ガハ

十勝地方を流れる大河。十勝岳の東斜面に発源し、十勝平野を流れて太平洋に注ぐ。長さ約156キロメートル。流域面積9010平方キロメートル。

⇒とかち【十勝】

とかちがわ‐おんせん【十勝川温泉】‥ガハヲン‥

十勝川流域の音更おとふけ町に湧出する温泉。泥炭層を通るため、湯は植物性の有機物に富む。

⇒とかち【十勝】

とかち‐だけ【十勝岳】

北海道中央部の活火山。十勝・石狩の境上にそびえ、標高2077メートル。複式火山。頂上は外輪山の溶岩円頂丘。

十勝岳

撮影:新海良夫

⇒とかち【十勝】

とかち‐がわ【十勝川】‥ガハ

十勝地方を流れる大河。十勝岳の東斜面に発源し、十勝平野を流れて太平洋に注ぐ。長さ約156キロメートル。流域面積9010平方キロメートル。

⇒とかち【十勝】

とかちがわ‐おんせん【十勝川温泉】‥ガハヲン‥

十勝川流域の音更おとふけ町に湧出する温泉。泥炭層を通るため、湯は植物性の有機物に富む。

⇒とかち【十勝】

とかち‐だけ【十勝岳】

北海道中央部の活火山。十勝・石狩の境上にそびえ、標高2077メートル。複式火山。頂上は外輪山の溶岩円頂丘。

十勝岳

撮影:新海良夫

⇒とかち【十勝】

とかち‐へいや【十勝平野】

北海道南東部、十勝川の流域に広がる平野。日本有数の畑作地帯で豆類の産が多い。中心に帯広市がある。

⇒とかち【十勝】

トカチョーフ【Petr N. Tkachev】

ロシアの革命家・評論家。投獄・亡命の後、スイスで雑誌「警鐘」を発行、ジャコバン主義を説く。ブランキ派と交流。(1844〜1886)

どかっ‐と

〔副〕

①物の出現や移動が一度に大量であるさま。「―大雪が降った」

②重いものが確実にある場所を占めるさま。「通路に荷物が―置いてある」

どか‐と

〔副〕

①重い物などを勢いよくおろすさま。勢いよく腰をおろすさま。どっかと。狂言、右流左止うるさし「乗付けぬ馬に―乗つたらば悪からう程に」

②一時にたくさん。甚だしく。どかっと。浄瑠璃、義経千本桜「―盗まれ申さんより」

どか‐どか

①大勢が入り乱れて足音高く移動する音。また、そのさま。「―と電車に乗り込む」

②ものが一時に大量に出現するさま。「申込みが―来る」

とがとが・し

〔形シク〕

とげとげしい。何かと人をとがめだてして小うるさい。堤中納言物語「―・しき女聞きて」

トガトン【tongaton タガログ】

フィリピンの少数民族カリンガの楽器。長さの違う6本の竹筒を6人の演奏者が上から落として鳴らす。日本では音楽教育で使用。

とが‐にん【咎人】

とがのある人。罪を犯した人。罪人。

とがのお【栂尾】‥ヲ

京都市右京区梅ヶ畑の一地区。紅葉の名所。高雄(高尾)・槙尾と共に三尾さんびと称し、栂尾はその最北。明恵みょうえ上人再興の高山寺がある。

栂尾の紅葉

撮影:的場 啓

⇒とかち【十勝】

とかち‐へいや【十勝平野】

北海道南東部、十勝川の流域に広がる平野。日本有数の畑作地帯で豆類の産が多い。中心に帯広市がある。

⇒とかち【十勝】

トカチョーフ【Petr N. Tkachev】

ロシアの革命家・評論家。投獄・亡命の後、スイスで雑誌「警鐘」を発行、ジャコバン主義を説く。ブランキ派と交流。(1844〜1886)

どかっ‐と

〔副〕

①物の出現や移動が一度に大量であるさま。「―大雪が降った」

②重いものが確実にある場所を占めるさま。「通路に荷物が―置いてある」

どか‐と

〔副〕

①重い物などを勢いよくおろすさま。勢いよく腰をおろすさま。どっかと。狂言、右流左止うるさし「乗付けぬ馬に―乗つたらば悪からう程に」

②一時にたくさん。甚だしく。どかっと。浄瑠璃、義経千本桜「―盗まれ申さんより」

どか‐どか

①大勢が入り乱れて足音高く移動する音。また、そのさま。「―と電車に乗り込む」

②ものが一時に大量に出現するさま。「申込みが―来る」

とがとが・し

〔形シク〕

とげとげしい。何かと人をとがめだてして小うるさい。堤中納言物語「―・しき女聞きて」

トガトン【tongaton タガログ】

フィリピンの少数民族カリンガの楽器。長さの違う6本の竹筒を6人の演奏者が上から落として鳴らす。日本では音楽教育で使用。

とが‐にん【咎人】

とがのある人。罪を犯した人。罪人。

とがのお【栂尾】‥ヲ

京都市右京区梅ヶ畑の一地区。紅葉の名所。高雄(高尾)・槙尾と共に三尾さんびと称し、栂尾はその最北。明恵みょうえ上人再興の高山寺がある。

栂尾の紅葉

撮影:的場 啓

⇒とがのお‐に【栂尾煮】

とがのお‐に【栂尾煮】‥ヲ‥

さつまいもを、砂糖で甘く煮たもの。京都栂尾の高山寺の精進料理に出されたという説のほか、料理屋の名とも。

⇒とがのお【栂尾】

とが‐の‐き‐の【栂の木の】

〔枕〕

(音の類似から)「つぎつぎ」にかかる。万葉集6「繁しじに生ひたる―いやつぎつぎに」

どか‐ひん【どか貧】

(ドカは接頭語)一時に貧乏になること。↔じり貧

どか‐べん【どか弁】

「土方弁当」の略。大きな深い弁当箱。また、その弁当。

と‐かま

鋭くやかましいさま。古事記中「―にさ渡る鵠くび」

と‐がま【利鎌】

よく切れる鎌。するどい鎌。

ど‐がま【土釜】

土製の飯釜。鉄製にくらべて熱の伝導は遅いが、容易に冷めない利点がある。

ど‐がま【土竈・土窯】

①炭焼竈の一つ。出入口のほかは全部を土で築き、炭材が炭化し終わると密閉して火を消すもの。

②土竈炭の略。

⇒どがま‐ずみ【土竈炭】

と‐がまえ【外構え】‥ガマヘ

家屋・屋敷などの外面の構造。そとがまえ。

トカマク【tokamak】

(ロシア語の電流・容器・磁場・コイルの頭文字に由来する語)環状磁場によって高温プラズマを閉じ込める核融合研究のための装置。

どがま‐ずみ【土竈炭】

土竈で焼いた炭。質がもろく火つきがよい。駱駝炭らくだずみ。

⇒ど‐がま【土竈・土窯】

と‐かみ【

⇒とがのお‐に【栂尾煮】

とがのお‐に【栂尾煮】‥ヲ‥

さつまいもを、砂糖で甘く煮たもの。京都栂尾の高山寺の精進料理に出されたという説のほか、料理屋の名とも。

⇒とがのお【栂尾】

とが‐の‐き‐の【栂の木の】

〔枕〕

(音の類似から)「つぎつぎ」にかかる。万葉集6「繁しじに生ひたる―いやつぎつぎに」

どか‐ひん【どか貧】

(ドカは接頭語)一時に貧乏になること。↔じり貧

どか‐べん【どか弁】

「土方弁当」の略。大きな深い弁当箱。また、その弁当。

と‐かま

鋭くやかましいさま。古事記中「―にさ渡る鵠くび」

と‐がま【利鎌】

よく切れる鎌。するどい鎌。

ど‐がま【土釜】

土製の飯釜。鉄製にくらべて熱の伝導は遅いが、容易に冷めない利点がある。

ど‐がま【土竈・土窯】

①炭焼竈の一つ。出入口のほかは全部を土で築き、炭材が炭化し終わると密閉して火を消すもの。

②土竈炭の略。

⇒どがま‐ずみ【土竈炭】

と‐がまえ【外構え】‥ガマヘ

家屋・屋敷などの外面の構造。そとがまえ。

トカマク【tokamak】

(ロシア語の電流・容器・磁場・コイルの頭文字に由来する語)環状磁場によって高温プラズマを閉じ込める核融合研究のための装置。

どがま‐ずみ【土竈炭】

土竈で焼いた炭。質がもろく火つきがよい。駱駝炭らくだずみ。

⇒ど‐がま【土竈・土窯】

と‐かみ【 】

門または出入口などの扉の枢くるるを入れる横木。ねずばしり。ねずみばしり。

とが・む【咎む】

〔他下二〕

⇒とがめる(下一)

とがめ【咎め】

①とがめること。なじること。そしり。非難。源氏物語末摘花「花(鼻)の―を、なほ、あるやうあらむと」。「良心の―」

②罪とされること。また、そのような行為に対する罰。源氏物語薄雲「後の世までの―あるべかりけることを」。「何のお―もなかった」

⇒とがめ‐だて【咎め立て】

とがめ‐だて【咎め立て】

必要以上に強くとがめること。「ささいな事にも―をする」

⇒とがめ【咎め】

とが・める【咎める】

[一]〔他下一〕[文]とが・む(下二)

①気にかける。取り立てて気にする。土佐日記「人の程にあはねば―・むるなり」

②取り立てて言う。万葉集18「針袋帯び続けながら里ごとにてらさひ歩けど人も―・めず」。源氏物語橋姫「似つかはしからぬ袖の香を、人ごとに―・められめでらるるなむ、なかなか所せかりける」

③取り立てて問いただす。責める。非難する。万葉集4「わがするわざを―・めたまふな」。源氏物語胡蝶「限りなく、底ひ知らぬ志なれば、人の―・むべきさまにはよもあらじ」。法華義疏長保点「審つばひらかに思はずして妄みだりがわしく仏を咎トカメタリ」。「過ちを―・める」

[二]〔自下一〕

①傷・腫物などが刺激を受けて悪化する。痛む。ヘボン初版「キズガトガメル」

②悪い事をして心に痛みを感じる。「気が―・める」

どか‐もうけ【どか儲け】‥マウケ

一時に巨利を得ること。

と‐か‐や

(格助詞トに係助詞カ、間投助詞ヤの付いた語)

①伝聞の意を表す。…とかいうことである。…とかいう。

㋐文末に用いる。源氏物語蜻蛉「例のひとりごち給ふ―」

㋑文中に用いる。平家物語3「鬼界の島―へわれ具して参れ」

②断定を避け、詠嘆の気持を添える。謡曲、花筐「継体天皇と申す―」

どか‐ゆき【どか雪】

一時に多量に降り積もる雪。

トカラ【Tokhāra・吐火羅・都貨邏】

⇒トハラ

とがらか・す【尖らかす】

〔他五〕

(→)「とがらす」に同じ。

トカラ‐ご【トカラ語】

(Tocharian)インド‐ヨーロッパ語族に属する言語の一つ。6〜8世紀ごろ中国新疆ウイグル自治区のクチャやトルファン周辺で使われ、20世紀初めに発見。多くは翻訳された仏教文献で、東西2方言に分かれる。

とがら・す【尖らす】

〔他五〕

物の端をとがるようにする。とがらせる。とがらかす。「口を―・す」「神経を―・す」「声を―・して叱る」

とから‐れっとう【吐噶喇列島】‥タウ

九州南端から約130キロメートル南にある火山島群。口之島・中之島その他の島々から成り、薩南諸島の一部をなす。鹿児島県に属する。宝列島。

とかり【鋒】

「ほこ」の異称。

とがり【尖り】

とがること。また、物のとがった先端。

⇒とがり‐がお【尖り顔】

⇒とがり‐がさ【尖り笠】

⇒とがり‐ごえ【尖り声】

⇒とがり‐ね【尖根】

⇒とがり‐ねずみ【尖鼠】

⇒とがり‐や【尖矢・利雁矢】

と‐がり【鳥狩】

鷹を使って鳥を狩ること。たかがり。万葉集14「上志太の殿の仲子なかちし―すらしも」

とがりいし‐いせき【尖石遺跡】‥ヰ‥

長野県茅野市にある、縄文時代中期の集落構成を示す代表的な遺跡。

とがり‐がお【尖り顔】‥ガホ

口先をとがらせて怒った顔つき。

⇒とがり【尖り】

とがり‐がさ【尖り笠】

中央の高くとがっている笠。「御色が黒くは笠を召せ、笠も笠、いつきよ―おそり笠」(狂言歌謡)

⇒とがり【尖り】

とがり‐ごえ【尖り声】‥ゴヱ

怒った時などの、かんばしった鋭い声。

⇒とがり【尖り】

とがり‐ね【尖根】

鏃やじりの先の尖ったもの。

⇒とがり【尖り】

とがり‐ねずみ【尖鼠】

モグラ目トガリネズミ科またそのうちトガリネズミ属の哺乳類の総称。約150種を含み、哺乳類中もっとも多い。体長5〜7センチメートル。ネズミに似て小形、吻はとがり、虫類などを食う。目・耳の機能は貧弱で、触毛が発達。北半球北部の森林やツンドラに分布。日本には北海道と本州中部・四国の山岳地域にシントウトガリネズミ・オオアシトガリネズミ・アズミトガリネズミなど6種が生息。

とがりねずみ

】

門または出入口などの扉の枢くるるを入れる横木。ねずばしり。ねずみばしり。

とが・む【咎む】

〔他下二〕

⇒とがめる(下一)

とがめ【咎め】

①とがめること。なじること。そしり。非難。源氏物語末摘花「花(鼻)の―を、なほ、あるやうあらむと」。「良心の―」

②罪とされること。また、そのような行為に対する罰。源氏物語薄雲「後の世までの―あるべかりけることを」。「何のお―もなかった」

⇒とがめ‐だて【咎め立て】

とがめ‐だて【咎め立て】

必要以上に強くとがめること。「ささいな事にも―をする」

⇒とがめ【咎め】

とが・める【咎める】

[一]〔他下一〕[文]とが・む(下二)

①気にかける。取り立てて気にする。土佐日記「人の程にあはねば―・むるなり」

②取り立てて言う。万葉集18「針袋帯び続けながら里ごとにてらさひ歩けど人も―・めず」。源氏物語橋姫「似つかはしからぬ袖の香を、人ごとに―・められめでらるるなむ、なかなか所せかりける」

③取り立てて問いただす。責める。非難する。万葉集4「わがするわざを―・めたまふな」。源氏物語胡蝶「限りなく、底ひ知らぬ志なれば、人の―・むべきさまにはよもあらじ」。法華義疏長保点「審つばひらかに思はずして妄みだりがわしく仏を咎トカメタリ」。「過ちを―・める」

[二]〔自下一〕

①傷・腫物などが刺激を受けて悪化する。痛む。ヘボン初版「キズガトガメル」

②悪い事をして心に痛みを感じる。「気が―・める」

どか‐もうけ【どか儲け】‥マウケ

一時に巨利を得ること。

と‐か‐や

(格助詞トに係助詞カ、間投助詞ヤの付いた語)

①伝聞の意を表す。…とかいうことである。…とかいう。

㋐文末に用いる。源氏物語蜻蛉「例のひとりごち給ふ―」

㋑文中に用いる。平家物語3「鬼界の島―へわれ具して参れ」

②断定を避け、詠嘆の気持を添える。謡曲、花筐「継体天皇と申す―」

どか‐ゆき【どか雪】

一時に多量に降り積もる雪。

トカラ【Tokhāra・吐火羅・都貨邏】

⇒トハラ

とがらか・す【尖らかす】

〔他五〕

(→)「とがらす」に同じ。

トカラ‐ご【トカラ語】

(Tocharian)インド‐ヨーロッパ語族に属する言語の一つ。6〜8世紀ごろ中国新疆ウイグル自治区のクチャやトルファン周辺で使われ、20世紀初めに発見。多くは翻訳された仏教文献で、東西2方言に分かれる。

とがら・す【尖らす】

〔他五〕

物の端をとがるようにする。とがらせる。とがらかす。「口を―・す」「神経を―・す」「声を―・して叱る」

とから‐れっとう【吐噶喇列島】‥タウ

九州南端から約130キロメートル南にある火山島群。口之島・中之島その他の島々から成り、薩南諸島の一部をなす。鹿児島県に属する。宝列島。

とかり【鋒】

「ほこ」の異称。

とがり【尖り】

とがること。また、物のとがった先端。

⇒とがり‐がお【尖り顔】

⇒とがり‐がさ【尖り笠】

⇒とがり‐ごえ【尖り声】

⇒とがり‐ね【尖根】

⇒とがり‐ねずみ【尖鼠】

⇒とがり‐や【尖矢・利雁矢】

と‐がり【鳥狩】

鷹を使って鳥を狩ること。たかがり。万葉集14「上志太の殿の仲子なかちし―すらしも」

とがりいし‐いせき【尖石遺跡】‥ヰ‥

長野県茅野市にある、縄文時代中期の集落構成を示す代表的な遺跡。

とがり‐がお【尖り顔】‥ガホ

口先をとがらせて怒った顔つき。

⇒とがり【尖り】

とがり‐がさ【尖り笠】

中央の高くとがっている笠。「御色が黒くは笠を召せ、笠も笠、いつきよ―おそり笠」(狂言歌謡)

⇒とがり【尖り】

とがり‐ごえ【尖り声】‥ゴヱ

怒った時などの、かんばしった鋭い声。

⇒とがり【尖り】

とがり‐ね【尖根】

鏃やじりの先の尖ったもの。

⇒とがり【尖り】

とがり‐ねずみ【尖鼠】

モグラ目トガリネズミ科またそのうちトガリネズミ属の哺乳類の総称。約150種を含み、哺乳類中もっとも多い。体長5〜7センチメートル。ネズミに似て小形、吻はとがり、虫類などを食う。目・耳の機能は貧弱で、触毛が発達。北半球北部の森林やツンドラに分布。日本には北海道と本州中部・四国の山岳地域にシントウトガリネズミ・オオアシトガリネズミ・アズミトガリネズミなど6種が生息。

とがりねずみ

トガリネズミ

撮影:小宮輝之

トガリネズミ

撮影:小宮輝之

⇒とがり【尖り】

とがり‐や【尖矢・利雁矢】

鏃やじりの一種。大形で先端を鋭くとがらせたもの。また、この鏃をつけた矢。

⇒とがり【尖り】

とが‐りょう【科料】‥レウ

(同音の過料かりょうと区別するためにいう)

⇒かりょう(科料)

とが・る【尖る】

〔自五〕

①先端が細くするどくなる。とんがる。山家集「山の峰の先の―・りたるやうなるを」

②過敏になる。「神経が―・る」

③感情的になる。おこる。法華経(竜光院本)平安後期点「心各おのおの勇いさみ鋭トカリて」。「―・った声」

とがわ【戸川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒とがわ‐しゅうこつ【戸川秋骨】

⇒とがわ‐ゆきお【戸川幸夫】

とがわ‐しゅうこつ【戸川秋骨】‥ガハシウ‥

英文学者・随筆家。本名、明三。熊本県生れ。東大卒。北村透谷・島崎藤村らと親交を結び、「文学界」に参加、のち慶応大学で英文学を講じた。(1870〜1939)

⇒とがわ【戸川】

とがわ‐ゆきお【戸川幸夫】‥ガハ‥ヲ

小説家。佐賀県生れ。山形高校中退。動物文学の分野で活躍。作「高安犬物語」「牙王物語」「咬ませ犬」など。(1912〜2004)

⇒とがわ【戸川】

と‐がん【兎眼】

眼瞼がんけんが完全に閉じず眼球が露出している状態。長く続くと角膜が乾燥し、糜爛びらんや角膜潰瘍かいようを起こす。顔面神経麻痺のほか眼瞼の瘢痕はんこんなどに伴う。

どかん

①大きな堅い物が他の物にあたったり落ちたりする音。また、銃砲などの大きな音の形容。

②大きくてどっしりしたさま。「座敷のまん中に―とすわる」

ど‐かん【土管】‥クワン

粘土を焼いてつくった円管。排水路・煙突などに用いる。「―を埋める」

と‐かんむり【戸冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「房」「扉」などの冠の「戸」の称。戸垂とだれ。

とき【時】

①過去から現在へ、さらに未来へと連続して、とどまることなく過ぎゆく現象。月日の移りゆき。時間。光陰。普通平均太陽時を用い、秒・分・時・日・週・月・年などの単位に分けて計る。「―の流れ」→時間。

②一昼夜の区分。現今は真夜中(午前零時)から真昼(午後零時)までを午前、真昼から真夜中までを午後とし、そのおのおのを12等分(または午前・午後を通して24等分)する。昔は、12辰刻が広く行われた。これは夜半を九つ、一刻を終わるごとに八つ・七つ・六つ・五つ・四つとし、正午を再び九つとして四つに至る区分である。また、時刻を方位に結びつけ、一日を十二支に配して12等分し(夜半前後一刻を子ねの刻とする。午前零時から午前2時までを子の刻とする説もある)、一刻の前半・後半を初刻と正刻に分け、さらにまた四分などする区分もあった。この区分は、後に一刻を上・中・下に三分するようになった。また民間では、日出・日没を基準に定めて、明六つ・暮六つとし、昼間・夜間をそれぞれ6等分して、四季に応じて適当な分割による時刻をも定めた。時刻。刻限。「―を告げる」

時

⇒とがり【尖り】

とがり‐や【尖矢・利雁矢】

鏃やじりの一種。大形で先端を鋭くとがらせたもの。また、この鏃をつけた矢。

⇒とがり【尖り】

とが‐りょう【科料】‥レウ

(同音の過料かりょうと区別するためにいう)

⇒かりょう(科料)

とが・る【尖る】

〔自五〕

①先端が細くするどくなる。とんがる。山家集「山の峰の先の―・りたるやうなるを」

②過敏になる。「神経が―・る」

③感情的になる。おこる。法華経(竜光院本)平安後期点「心各おのおの勇いさみ鋭トカリて」。「―・った声」

とがわ【戸川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒とがわ‐しゅうこつ【戸川秋骨】

⇒とがわ‐ゆきお【戸川幸夫】

とがわ‐しゅうこつ【戸川秋骨】‥ガハシウ‥

英文学者・随筆家。本名、明三。熊本県生れ。東大卒。北村透谷・島崎藤村らと親交を結び、「文学界」に参加、のち慶応大学で英文学を講じた。(1870〜1939)

⇒とがわ【戸川】

とがわ‐ゆきお【戸川幸夫】‥ガハ‥ヲ

小説家。佐賀県生れ。山形高校中退。動物文学の分野で活躍。作「高安犬物語」「牙王物語」「咬ませ犬」など。(1912〜2004)

⇒とがわ【戸川】

と‐がん【兎眼】

眼瞼がんけんが完全に閉じず眼球が露出している状態。長く続くと角膜が乾燥し、糜爛びらんや角膜潰瘍かいようを起こす。顔面神経麻痺のほか眼瞼の瘢痕はんこんなどに伴う。

どかん

①大きな堅い物が他の物にあたったり落ちたりする音。また、銃砲などの大きな音の形容。

②大きくてどっしりしたさま。「座敷のまん中に―とすわる」

ど‐かん【土管】‥クワン

粘土を焼いてつくった円管。排水路・煙突などに用いる。「―を埋める」

と‐かんむり【戸冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「房」「扉」などの冠の「戸」の称。戸垂とだれ。

とき【時】

①過去から現在へ、さらに未来へと連続して、とどまることなく過ぎゆく現象。月日の移りゆき。時間。光陰。普通平均太陽時を用い、秒・分・時・日・週・月・年などの単位に分けて計る。「―の流れ」→時間。

②一昼夜の区分。現今は真夜中(午前零時)から真昼(午後零時)までを午前、真昼から真夜中までを午後とし、そのおのおのを12等分(または午前・午後を通して24等分)する。昔は、12辰刻が広く行われた。これは夜半を九つ、一刻を終わるごとに八つ・七つ・六つ・五つ・四つとし、正午を再び九つとして四つに至る区分である。また、時刻を方位に結びつけ、一日を十二支に配して12等分し(夜半前後一刻を子ねの刻とする。午前零時から午前2時までを子の刻とする説もある)、一刻の前半・後半を初刻と正刻に分け、さらにまた四分などする区分もあった。この区分は、後に一刻を上・中・下に三分するようになった。また民間では、日出・日没を基準に定めて、明六つ・暮六つとし、昼間・夜間をそれぞれ6等分して、四季に応じて適当な分割による時刻をも定めた。時刻。刻限。「―を告げる」

時

③時候。季節。「―の花」

④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」

⑤特定の時期。

㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」

㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」

㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」

㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」

⑥㋐時代。年代。世。「若い―」

㋑当時。当代。「―の将軍」

⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」

㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」

⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。

⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」

⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」

⇒時移り事去る

⇒時となく

⇒時と場合

⇒時なるかな

⇒時に遇う

⇒時に遇えば鼠も虎となる

⇒時に当たる

⇒時に従う

⇒時につく

⇒時に取りて

⇒時に因る

⇒時に寄る

⇒時の代官、日の奉行

⇒時の用には鼻をも削ぐ

⇒時は得難くして失い易し

⇒時は金なり

⇒時人を待たず

⇒時も時

⇒時わかず

⇒時を争う

⇒時を失う

⇒時を移さず

⇒時を得る

⇒時を稼ぐ

⇒時をかわさず

⇒時を奏す

⇒時を撞く

⇒時をつくる

⇒時を見る

とき【斎】

(食すべき時の意)

①仏家ぶっけで、午前中にとる食事。午後は食しないと戒律で定めている。斎食。時食。南海寄帰内法伝平安後期点「若し斎トキの了はてむを待たむに」↔非時ひじ。

②肉食しないこと。精進しょうじん料理。

③寺で出す食事。また、法要その他仏事の参会者に出す食事。

④法要。仏事。黄表紙、敵討義女英「けさは茂之介が命日にて、この家へ―に来りけるが」

⑤正月・5月・9月の16日。西日本で、精進をし仕事を休んだ。ときの日。→正五九しょうごく

とき【鴇・朱鷺】

コウノトリ目トキ科の鳥。東アジア特産。全長約75センチメートル、嘴くちばしは長大で下方に曲がる。全体白色であるが、羽毛、殊に風切羽と尾羽の基部は淡紅色(とき色)。後頭に冠毛があり、顔は裸で赤色。脚も赤い。朝鮮・中国・日本に分布していたが、その数は激減し絶滅のおそれがある。日本では佐渡に残った5羽を1981年に捕獲し、飼育下で繁殖を試みたが成功せず、2003年に最後の1羽が死亡。1999年に中国から贈られたつがいの繁殖に成功。特別天然記念物・国際保護鳥に指定。桃花鳥。つき。とう。どう。

とき

③時候。季節。「―の花」

④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」

⑤特定の時期。

㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」

㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」

㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」

㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」

⑥㋐時代。年代。世。「若い―」

㋑当時。当代。「―の将軍」

⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」

㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」

⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。

⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」

⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」

⇒時移り事去る

⇒時となく

⇒時と場合

⇒時なるかな

⇒時に遇う

⇒時に遇えば鼠も虎となる

⇒時に当たる

⇒時に従う

⇒時につく

⇒時に取りて

⇒時に因る

⇒時に寄る

⇒時の代官、日の奉行

⇒時の用には鼻をも削ぐ

⇒時は得難くして失い易し

⇒時は金なり

⇒時人を待たず

⇒時も時

⇒時わかず

⇒時を争う

⇒時を失う

⇒時を移さず

⇒時を得る

⇒時を稼ぐ

⇒時をかわさず

⇒時を奏す

⇒時を撞く

⇒時をつくる

⇒時を見る

とき【斎】

(食すべき時の意)

①仏家ぶっけで、午前中にとる食事。午後は食しないと戒律で定めている。斎食。時食。南海寄帰内法伝平安後期点「若し斎トキの了はてむを待たむに」↔非時ひじ。

②肉食しないこと。精進しょうじん料理。

③寺で出す食事。また、法要その他仏事の参会者に出す食事。

④法要。仏事。黄表紙、敵討義女英「けさは茂之介が命日にて、この家へ―に来りけるが」

⑤正月・5月・9月の16日。西日本で、精進をし仕事を休んだ。ときの日。→正五九しょうごく

とき【鴇・朱鷺】

コウノトリ目トキ科の鳥。東アジア特産。全長約75センチメートル、嘴くちばしは長大で下方に曲がる。全体白色であるが、羽毛、殊に風切羽と尾羽の基部は淡紅色(とき色)。後頭に冠毛があり、顔は裸で赤色。脚も赤い。朝鮮・中国・日本に分布していたが、その数は激減し絶滅のおそれがある。日本では佐渡に残った5羽を1981年に捕獲し、飼育下で繁殖を試みたが成功せず、2003年に最後の1羽が死亡。1999年に中国から贈られたつがいの繁殖に成功。特別天然記念物・国際保護鳥に指定。桃花鳥。つき。とう。どう。

とき

トキ

提供:佐渡トキ保護センター

トキ

提供:佐渡トキ保護センター

トキ

提供:NHK

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

とき【鬨・時・鯨波】

①合戦の初めに全軍で発する叫び声。味方の士気を鼓舞すると共に、敵に向かって戦いの開始を告げる合図としたもの。敵味方相互に発し合い、大将が「えいえい」と2声発すると、一同が「おう」と声をあげて合わせ、3度繰り返すのを通例とした。「―の声」

②転じて、多人数が一度にどっとあげる声。

⇒鬨を合わす

⇒鬨をつくる

と‐き【十寸】

馬の高さの5尺あるもの。→き(寸)

とき【土岐】

岐阜県南東部、土岐川に沿う市。美濃焼の発祥地で、陶磁器生産が盛ん。人口6万2千。

とき【土岐】

姓氏の一つ。美濃源氏。土岐郡に土着し、中世、美濃の守護。戦国時代末、斎藤道三により没落。多治見・明智など庶流も多い。支流は近世、沼田藩主。

⇒とき‐ぜんまろ【土岐善麿】

⇒とき‐つくばこ【土岐筑波子】

とぎ【伽】

①相手をつとめること。つれづれをなぐさめること。源平盛衰記43「必ず弟儲けて給へ。―にせさせん」

②夜のつれづれなどに、そばにいて話の相手をすること。また、その人。謡曲、夜討曾我「それがしも随分お―を申したが」

③寝所に侍ること。また、その人。「夜のと夜のと、お―にや身みが参ろ身みが参ろ」(狂言歌謡)

④看病すること。また、その人。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「妹のお才を―に遣つて置たが、鈍な事じやぞ」

⑤御伽衆。

とぎ【研ぎ】

①とぐこと。みがくこと。また、といださま。みがいた具合。

②刀剣などをとぐ人。研師。

と‐ぎ【都議】

都議会議員の略称。

ど‐き【土器】

釉薬うわぐすりを用いない素焼の器物。可塑性かそせいに富む粘土を材料とするため、器形・文様などに時代・地域の特色が反映され、考古学の重要資料。日本では出現順に縄文・弥生・土師器はじき・須恵器すえきを指す。かわらけ。

ど‐き【度器】

物の長さを計るのに用いる器具。ものさし。

ど‐き【怒気】

怒りの気持。また、怒りを含んだ顔つき。「―を帯びる」

とき‐あか・す【解き明かす】

〔他五〕

問題を解決してその意味を明らかにする。「難問を―・す」

とき‐あか・す【説き明かす】

〔他五〕

物事の意味をよく分かるように説明する。「詩の主題を―・す」

とき‐あかり【時明り】

①明け方が近づき、東方がかすかに明るくなること。

②雨天の時、雲がうすくなって空がときどき明るくなること。

ときあけ‐もの【解き明け物】

綿入れの綿を抜いて袷あわせに縫いなおしたもの。綿貫わたぬき。引解ひきとき。西鶴織留2「世上に綿入着る時―に風をしのぎ」

とぎ‐あ・げる【研ぎ上げる】

〔他下一〕[文]とぎあ・ぐ(下二)

研いで仕上げる。すっかり研ぎ終える。

とき‐あらい【解き洗い】‥アラヒ

着物の縫糸をといて洗うこと。また、洗い張りをすること。

⇒ときあらい‐ぎぬ【解き洗い衣】

⇒ときあらい‐ごろも【解き洗い衣】

ときあらい‐ぎぬ【解き洗い衣】‥アラヒ‥

解いて洗い張りする着物。ときあらいごろも。万葉集7「つるばみの―のあやしくも殊に着欲しきこの夕かも」

⇒とき‐あらい【解き洗い】

ときあらい‐ごろも【解き洗い衣】‥アラヒ‥

(→)「ときあらいぎぬ」に同じ。万葉集15「吾妹子が―行きてはや着む」

⇒とき‐あらい【解き洗い】

とき‐い・ず【説き出づ】‥イヅ

〔自下二〕

(→)「ときいだす」に同じ。枕草子33「いかで語り伝ふばかりと―・でたなり」

とき‐いだ・す【説き出す】

〔自五〕

説きはじめる。語りだす。

とき‐いろ【鴇色】

鴇の羽のような色、すなわち淡紅色。

Munsell color system: 7RP7.5/8

トキ

提供:NHK

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

とき【鬨・時・鯨波】

①合戦の初めに全軍で発する叫び声。味方の士気を鼓舞すると共に、敵に向かって戦いの開始を告げる合図としたもの。敵味方相互に発し合い、大将が「えいえい」と2声発すると、一同が「おう」と声をあげて合わせ、3度繰り返すのを通例とした。「―の声」

②転じて、多人数が一度にどっとあげる声。

⇒鬨を合わす

⇒鬨をつくる

と‐き【十寸】

馬の高さの5尺あるもの。→き(寸)

とき【土岐】

岐阜県南東部、土岐川に沿う市。美濃焼の発祥地で、陶磁器生産が盛ん。人口6万2千。

とき【土岐】

姓氏の一つ。美濃源氏。土岐郡に土着し、中世、美濃の守護。戦国時代末、斎藤道三により没落。多治見・明智など庶流も多い。支流は近世、沼田藩主。

⇒とき‐ぜんまろ【土岐善麿】

⇒とき‐つくばこ【土岐筑波子】

とぎ【伽】

①相手をつとめること。つれづれをなぐさめること。源平盛衰記43「必ず弟儲けて給へ。―にせさせん」

②夜のつれづれなどに、そばにいて話の相手をすること。また、その人。謡曲、夜討曾我「それがしも随分お―を申したが」

③寝所に侍ること。また、その人。「夜のと夜のと、お―にや身みが参ろ身みが参ろ」(狂言歌謡)

④看病すること。また、その人。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「妹のお才を―に遣つて置たが、鈍な事じやぞ」

⑤御伽衆。

とぎ【研ぎ】

①とぐこと。みがくこと。また、といださま。みがいた具合。

②刀剣などをとぐ人。研師。

と‐ぎ【都議】

都議会議員の略称。

ど‐き【土器】

釉薬うわぐすりを用いない素焼の器物。可塑性かそせいに富む粘土を材料とするため、器形・文様などに時代・地域の特色が反映され、考古学の重要資料。日本では出現順に縄文・弥生・土師器はじき・須恵器すえきを指す。かわらけ。

ど‐き【度器】

物の長さを計るのに用いる器具。ものさし。

ど‐き【怒気】

怒りの気持。また、怒りを含んだ顔つき。「―を帯びる」

とき‐あか・す【解き明かす】

〔他五〕

問題を解決してその意味を明らかにする。「難問を―・す」

とき‐あか・す【説き明かす】

〔他五〕

物事の意味をよく分かるように説明する。「詩の主題を―・す」

とき‐あかり【時明り】

①明け方が近づき、東方がかすかに明るくなること。

②雨天の時、雲がうすくなって空がときどき明るくなること。

ときあけ‐もの【解き明け物】

綿入れの綿を抜いて袷あわせに縫いなおしたもの。綿貫わたぬき。引解ひきとき。西鶴織留2「世上に綿入着る時―に風をしのぎ」

とぎ‐あ・げる【研ぎ上げる】

〔他下一〕[文]とぎあ・ぐ(下二)

研いで仕上げる。すっかり研ぎ終える。

とき‐あらい【解き洗い】‥アラヒ

着物の縫糸をといて洗うこと。また、洗い張りをすること。

⇒ときあらい‐ぎぬ【解き洗い衣】

⇒ときあらい‐ごろも【解き洗い衣】

ときあらい‐ぎぬ【解き洗い衣】‥アラヒ‥

解いて洗い張りする着物。ときあらいごろも。万葉集7「つるばみの―のあやしくも殊に着欲しきこの夕かも」

⇒とき‐あらい【解き洗い】

ときあらい‐ごろも【解き洗い衣】‥アラヒ‥

(→)「ときあらいぎぬ」に同じ。万葉集15「吾妹子が―行きてはや着む」

⇒とき‐あらい【解き洗い】

とき‐い・ず【説き出づ】‥イヅ

〔自下二〕

(→)「ときいだす」に同じ。枕草子33「いかで語り伝ふばかりと―・でたなり」

とき‐いだ・す【説き出す】

〔自五〕

説きはじめる。語りだす。

とき‐いろ【鴇色】

鴇の羽のような色、すなわち淡紅色。

Munsell color system: 7RP7.5/8

広辞苑 ページ 14026 での【○度が過ぎる】単語。