複数辞典一括検索+![]()

![]()

○どうも言われぬどうもいわれぬ🔗⭐🔉

○どうも言われぬどうもいわれぬ

何とも言えないくらいである。程度が甚だしくて形容のしようがない。「どうも言えぬ」とも。好色一代男7「腰つき―能き所あつて」

⇒どう‐も

どう‐もう【童蒙】

幼少で道理にくらい者。子供。

どう‐もう【獰猛】ダウマウ

性質が荒くたけだけしいこと。性質が悪く、強いさま。「―な犬」「―な顔付き」

どう‐もう【艟艨】

いくさぶね。軍艦。艨艟。

どうもうしょういん【童蒙頌韻】‥ヰン

詩賦に関する字書。三善為康著。2巻。1109年(天仁2)成る。詩作のために韻を暗誦する手段として工夫されたもので、上平声・下平声の綱目に従い、平声の文字を列挙、4字句として片仮名で音訓を施した書。

とう‐もく【湯沐】タウ‥

湯に浴し髪を洗うこと。湯で身体をきよめること。ゆあみ。

とう‐もく【頭目】

かしら。首領。

どう‐もく【瞠目】ダウ‥

驚いたり感心したりして目をみはること。

とう‐もしち【鄧茂七】

明代、福建の民衆蜂起の指導者。1448年貧窮化した小作人や無頼を組織して挙兵、王を称したが敗れ、戦死。( 〜1449)

とう‐もつ【唐物】タウ‥

⇒とうぶつ。日葡辞書「タウモッワヤク(和薬)」

どう‐もと【胴元・筒元】

①ばくちなどの親。賭場を主催している者。采さいの筒を振る意から起こったという。どうおや。貸元。

②転じて、しめくくりをする人。もとじめ。

どうもと【堂本】ダウ‥

姓氏の一つ。

⇒どうもと‐いんしょう【堂本印象】

どうもと‐いんしょう【堂本印象】ダウ‥シヤウ

日本画家。本名、三之助。京都生れ。優れた技巧にさまざまな表現法を取り入れた明快な画風を確立。日本画による抽象画も試みた。文化勲章。(1891〜1975)

堂本印象

撮影:田沼武能

⇒どうもと【堂本】

とう‐もの【当物】タウ‥

(取引用語)定期取引で当月限ぎりで売買されたもの。

とう‐もめん【唐木綿】タウ‥

西洋から渡来した木綿。糸が細く、織幅が広い。

どう‐もり【堂守】ダウ‥

堂を守ること。また、堂の番人。

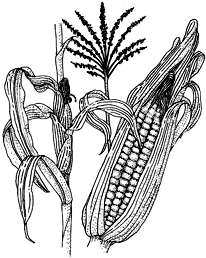

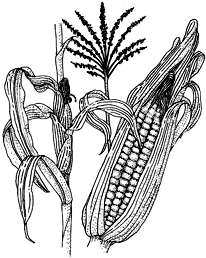

とう‐もろこし【玉蜀黍】タウ‥

(「唐もろこし」の意)イネ科の一年生作物。中南米の原産とされる。世界各地に栽培され、小麦・稲に次ぎ食用作物で3位。日本には16世紀に渡来。茎は1〜3メートルで、直立。葉は互生し幅5〜10センチメートル、長さ約1メートル。雄花穂は茎頂に、雌花穂は葉腋に付く。粒は澱粉に富み、食用、工業原料。茎葉は青刈り飼料・サイレージとし、飼料作物として最も重要。変種にデント・フリント・ポップ・スイート・ハニーバンタムなどがある。トウキビ。ナンバンキビ。トウマメ。コウライ。ツトキビ。マキビ。アメリカ名、コーン。英語名、インディアン‐コーン。〈[季]秋〉。→C4(シー‐よん)植物

とうもろこし

⇒どうもと【堂本】

とう‐もの【当物】タウ‥

(取引用語)定期取引で当月限ぎりで売買されたもの。

とう‐もめん【唐木綿】タウ‥

西洋から渡来した木綿。糸が細く、織幅が広い。

どう‐もり【堂守】ダウ‥

堂を守ること。また、堂の番人。

とう‐もろこし【玉蜀黍】タウ‥

(「唐もろこし」の意)イネ科の一年生作物。中南米の原産とされる。世界各地に栽培され、小麦・稲に次ぎ食用作物で3位。日本には16世紀に渡来。茎は1〜3メートルで、直立。葉は互生し幅5〜10センチメートル、長さ約1メートル。雄花穂は茎頂に、雌花穂は葉腋に付く。粒は澱粉に富み、食用、工業原料。茎葉は青刈り飼料・サイレージとし、飼料作物として最も重要。変種にデント・フリント・ポップ・スイート・ハニーバンタムなどがある。トウキビ。ナンバンキビ。トウマメ。コウライ。ツトキビ。マキビ。アメリカ名、コーン。英語名、インディアン‐コーン。〈[季]秋〉。→C4(シー‐よん)植物

とうもろこし

玉蜀黍

撮影:関戸 勇

玉蜀黍

撮影:関戸 勇

玉蜀黍(実)

撮影:関戸 勇

玉蜀黍(実)

撮影:関戸 勇

とう‐もん【東門】

①東方の門。東面の門。

②瓜の異名。〈文明本節用集〉

とう‐もん【藤門】

藤原惺窩せいかの門下。

⇒とうもん‐しか【藤門四家】

どう‐もん【同門】

①師を同じくすること。また、その人。あいでし。

②同じ門流。同じ宗派。日葡辞書「ドウモンドウシャウ(同姓)ノヒトナリ」

どう‐もん【洞門】

①ほらあなの入口。また、そこに設けた門戸。

②向うまで貫通するほらあな。

どう‐もん【道門】ダウ‥

①道家の門流。道教。

②仏道に入る門。仏道。

とうもん‐しか【藤門四家】

藤門の四大家、林羅山・松永尺五・堀杏庵・那波活所の総称。藤門四天王とも。

⇒とう‐もん【藤門】

とう‐や【当夜】タウ‥

①その夜。その事の行われる夜。

②この夜。今夜。

とう‐や【当屋】タウ‥

(→)頭屋とうやに同じ。

とう‐や【陶冶】タウ‥

(陶器を造ることと、鋳物を鋳ることから)人間の持って生まれた性質を円満完全に発達させること。人材を薫陶養成すること。「人格の―」

とう‐や【塔屋】タフ‥

建物の屋上に突出した小屋。ビルの昇降機塔・装飾塔・換気塔の類。

とう‐や【頭屋】

部落の祭礼の神事宿。また、その家の主人。古くは世襲であったが、限られた家だけで交替しているところが多い。一般に、寄合の世話役にもいう。当屋。→宮座みやざ

どう‐や【同夜】

①おなじ夜。

②その日の夜。

とう‐やく【当役】タウ‥

①この役。その係。

②(→)頭役とうやくに同じ。

とう‐やく【当薬】タウ‥

センブリの開花期の全草を乾燥したもの。健胃剤。

⇒とうやく‐りんどう【当薬竜胆】

とう‐やく【投薬】

疾病に適した薬剤を与えること。投与。「患者に―する」

とう‐やく【唐薬】タウ‥

中国から渡来した薬。歌舞伎、東海道四谷怪談「先祖より伝はるソウキセイと申す―」

とう‐やく【湯薬】タウ‥

せんじぐすり。煎薬せんやく。

とう‐やく【膏薬】タウ‥

「こうやく」の忌みことば。紫式部日記「―くばれる、例のことどもなり」

とう‐やく【頭役】

祭礼や寄合の主役・世話役。また、それを務める人。当役。

とう‐やく【騰躍】

おどり上がること。飛び上がること。

どう‐やく【同役】

同じ役目。また、同じ役目を務める人。相役。同僚。

どうやく‐ハルマ【道訳法児馬】ダウ‥

(→)ハルマ(波留麻)2の別称。

とうやく‐りんどう【当薬竜胆】タウ‥ダウ

リンドウ科の多年草。高山帯に生える。葉は細く厚く、花は筒状、帯黄白色で緑斑がある。夏、開花。根は当薬(センブリ)のように苦く、薬用。

トウヤクリンドウ

提供:OPO

とう‐もん【東門】

①東方の門。東面の門。

②瓜の異名。〈文明本節用集〉

とう‐もん【藤門】

藤原惺窩せいかの門下。

⇒とうもん‐しか【藤門四家】

どう‐もん【同門】

①師を同じくすること。また、その人。あいでし。

②同じ門流。同じ宗派。日葡辞書「ドウモンドウシャウ(同姓)ノヒトナリ」

どう‐もん【洞門】

①ほらあなの入口。また、そこに設けた門戸。

②向うまで貫通するほらあな。

どう‐もん【道門】ダウ‥

①道家の門流。道教。

②仏道に入る門。仏道。

とうもん‐しか【藤門四家】

藤門の四大家、林羅山・松永尺五・堀杏庵・那波活所の総称。藤門四天王とも。

⇒とう‐もん【藤門】

とう‐や【当夜】タウ‥

①その夜。その事の行われる夜。

②この夜。今夜。

とう‐や【当屋】タウ‥

(→)頭屋とうやに同じ。

とう‐や【陶冶】タウ‥

(陶器を造ることと、鋳物を鋳ることから)人間の持って生まれた性質を円満完全に発達させること。人材を薫陶養成すること。「人格の―」

とう‐や【塔屋】タフ‥

建物の屋上に突出した小屋。ビルの昇降機塔・装飾塔・換気塔の類。

とう‐や【頭屋】

部落の祭礼の神事宿。また、その家の主人。古くは世襲であったが、限られた家だけで交替しているところが多い。一般に、寄合の世話役にもいう。当屋。→宮座みやざ

どう‐や【同夜】

①おなじ夜。

②その日の夜。

とう‐やく【当役】タウ‥

①この役。その係。

②(→)頭役とうやくに同じ。

とう‐やく【当薬】タウ‥

センブリの開花期の全草を乾燥したもの。健胃剤。

⇒とうやく‐りんどう【当薬竜胆】

とう‐やく【投薬】

疾病に適した薬剤を与えること。投与。「患者に―する」

とう‐やく【唐薬】タウ‥

中国から渡来した薬。歌舞伎、東海道四谷怪談「先祖より伝はるソウキセイと申す―」

とう‐やく【湯薬】タウ‥

せんじぐすり。煎薬せんやく。

とう‐やく【膏薬】タウ‥

「こうやく」の忌みことば。紫式部日記「―くばれる、例のことどもなり」

とう‐やく【頭役】

祭礼や寄合の主役・世話役。また、それを務める人。当役。

とう‐やく【騰躍】

おどり上がること。飛び上がること。

どう‐やく【同役】

同じ役目。また、同じ役目を務める人。相役。同僚。

どうやく‐ハルマ【道訳法児馬】ダウ‥

(→)ハルマ(波留麻)2の別称。

とうやく‐りんどう【当薬竜胆】タウ‥ダウ

リンドウ科の多年草。高山帯に生える。葉は細く厚く、花は筒状、帯黄白色で緑斑がある。夏、開花。根は当薬(センブリ)のように苦く、薬用。

トウヤクリンドウ

提供:OPO

⇒とう‐やく【当薬】

とうや‐こ【洞爺湖】

北海道南西部にあるカルデラ湖。湖面標高84メートル。最大深度180メートル。面積70.7平方キロメートル。南岸に有珠うす山・昭和新山の2火山がある。支笏しこつ湖とともに国立公園をなす。

洞爺湖

撮影:山梨勝弘

⇒とう‐やく【当薬】

とうや‐こ【洞爺湖】

北海道南西部にあるカルデラ湖。湖面標高84メートル。最大深度180メートル。面積70.7平方キロメートル。南岸に有珠うす山・昭和新山の2火山がある。支笏しこつ湖とともに国立公園をなす。

洞爺湖

撮影:山梨勝弘

⇒とうやこ‐おんせん【洞爺湖温泉】

とうやこ‐おんせん【洞爺湖温泉】‥ヲン‥

洞爺湖の南岸、有珠山の北麓にある温泉。泉質は塩化物泉。

⇒とうや‐こ【洞爺湖】

とう‐やしゅう【東野州】‥シウ

東常縁とうのつねよりの別名。

⇒とう【東】

とうやま【頭山】

姓氏の一つ。

⇒とうやま‐みつる【頭山満】

とうやま‐みつる【頭山満】

右翼の巨頭。福岡藩士の子。萩の乱に連座して入獄。出獄後自由民権運動に従い、玄洋社を創設、井上馨・大隈重信の条約改正案に反対。国会開設後は国権の伸張、大陸進出を唱え、政界の黒幕。(1855〜1944)

⇒とうやま【頭山】

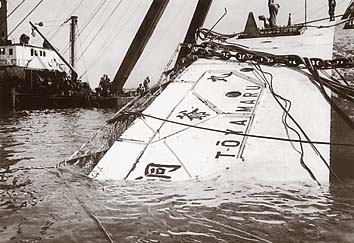

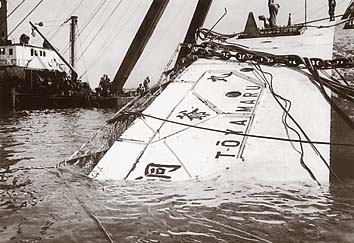

とうや‐まる【洞爺丸】

青函連絡船の船名。1954年9月26日、台風15号のため函館港外で沈没。1155名が死亡、日本最大の海難事故となった。

機上から撮影

提供:毎日新聞社

⇒とうやこ‐おんせん【洞爺湖温泉】

とうやこ‐おんせん【洞爺湖温泉】‥ヲン‥

洞爺湖の南岸、有珠山の北麓にある温泉。泉質は塩化物泉。

⇒とうや‐こ【洞爺湖】

とう‐やしゅう【東野州】‥シウ

東常縁とうのつねよりの別名。

⇒とう【東】

とうやま【頭山】

姓氏の一つ。

⇒とうやま‐みつる【頭山満】

とうやま‐みつる【頭山満】

右翼の巨頭。福岡藩士の子。萩の乱に連座して入獄。出獄後自由民権運動に従い、玄洋社を創設、井上馨・大隈重信の条約改正案に反対。国会開設後は国権の伸張、大陸進出を唱え、政界の黒幕。(1855〜1944)

⇒とうやま【頭山】

とうや‐まる【洞爺丸】

青函連絡船の船名。1954年9月26日、台風15号のため函館港外で沈没。1155名が死亡、日本最大の海難事故となった。

機上から撮影

提供:毎日新聞社

船体引き上げ作業

提供:毎日新聞社

船体引き上げ作業

提供:毎日新聞社

どう‐やら

〔副〕

①ようようのことで。なんとか。どうにか。「―暮しが成り立つ」

②何となく。どことなく。浮世風呂4「私共も―洗ひたう成ります」。「―一雨来そうだ」

⇒どうやら‐こうやら

どうやら‐こうやら‥カウ‥

ようやくのことで。かろうじて。どうにかこうにか。浮世風呂3「あれが気ままにして置いても、―覚えるから」

⇒どう‐やら

とう‐ゆ【灯油】

(kerosene)

①点灯用の油。ともしあぶら。

②原油を蒸留しセ氏150〜280度で留出する留分りゅうぶん。古くは灯火用とし、暖房用燃料・ディーゼル発動機燃料・ジェット機関燃料・機械洗浄などに用いる。ケロシン。

⇒とうゆ‐きかん【灯油機関】

とう‐ゆ【桐油】

①アブラギリの種子を圧搾して得る乾性油。古くから灯火に用いられた。油紙用またペイント・ワニスの製造原料とするが、食用には不可。きりあぶら。

②桐油紙の略。

③桐油合羽の略。

⇒とうゆ‐うるし【桐油漆】

⇒とうゆ‐ガッパ【桐油合羽】

⇒とうゆ‐がみ【桐油紙】

とう‐ゆう【党友】タウイウ

①同じ党派のなかま。

②外部からその党派をたすける者。

どう‐ゆう【同友】‥イウ

志を同じくする友。

どう‐ゆう【同憂】‥イウ

憂いをともにすること。また、その人。「―の士」

どう‐ゆう【導誘】ダウイウ

みちびきいざなうこと。誘導。

とうゆうき【東遊記】‥イウ‥

紀行。橘南谿著。1784年(天明4)秋から2年間、京を出て江戸に至り、東海・東山・北陸を遍歴した間の佳話・異聞などを記録。前編5巻5冊は95年(寛政7)刊、後編5巻5冊は97年刊。→西遊記3

とう‐ゆう‐し【投融資】

投資と融資。

とうゆ‐うるし【桐油漆】

桐油に滑石・密陀僧みつだそうなどを混ぜ、顔料を加えて製した塗料。

⇒とう‐ゆ【桐油】

とうゆ‐ガッパ【桐油合羽】

桐油紙で製した合羽。多く人足や小者などが用いる。

⇒とう‐ゆ【桐油】

とうゆ‐がみ【桐油紙】

桐油をひいた紙。もと美濃紙を用いたが、現時は多く洋紙に荏油えのあぶらをひいて製する。よく湿気・雨などを防ぐので桐油合羽・包み紙に用いる。合羽紙。

⇒とう‐ゆ【桐油】

とうゆ‐きかん【灯油機関】‥クワン

灯油を加熱気化し、これを点火爆発して動力を発生させる内燃機関。主に小馬力の漁船または農業機械に用いる。

⇒とう‐ゆ【灯油】

とう‐ゆみ【唐弓】タウ‥

綿を打って柔らかくする道具。5尺余の木弓に鯨の弦を張ったもの。わたうちゆみ。日本永代蔵5「―といふ物はじめて作り出し」

とう‐よ【投与】

①投げ与えること。

②薬剤を与えること。

とうよ【東予】

愛媛県中部の旧市名。→西条1

とう‐よ【党与】タウ‥

なかま。くみ。徒党。折たく柴の記上「我が父もその―なり」

とう‐よう【灯用】

灯火に用いること。「―アルコール」

とう‐よう【当用】タウ‥

①さしあたっての用事。当面の需要。日葡辞書「タウヨウニタツ」

②さしあたって使用すること。

⇒とうよう‐かい【当用買い】

⇒とうよう‐かんじ【当用漢字】

⇒とうよう‐にっき【当用日記】

とう‐よう【東洋】‥ヤウ

①トルコ以東のアジア諸国の総称。特に、アジアの東部及び南部、すなわち日本・中国・インド・ミャンマー(ビルマ)・タイ・インドシナ・インドネシアなどの称。↔西洋。

②中国で、日本を指す称呼。

⇒とうよう‐いがく【東洋医学】

⇒とうよう‐えいわ‐じょがくいん‐だいがく【東洋英和女学院大学】

⇒とうよう‐おり【東洋織】

⇒とうよう‐おんがく【東洋音楽】

⇒とうよう‐が【東洋画】

⇒とうよう‐がく【東洋学】

⇒とうよう‐く【東洋区】

⇒とうよう‐し【東洋紙】

⇒とうよう‐じゆうとう【東洋自由党】

⇒とうよう‐だいがく【東洋大学】

⇒とうよう‐たくしょく‐かぶしきがいしゃ【東洋拓殖株式会社】

⇒とうよう‐だんつう【東洋緞通】

⇒とうよう‐ぶんこ【東洋文庫】

とう‐よう【桃夭】タウエウ

[詩経周南、桃夭](「夭」は、若く美しいさま)嫁ぐ女性を桃の美しさにたとえていう語。よめいりどき。嫁期。

とう‐よう【盗用】タウ‥

ぬすんで使用すること。「デザイン―」

とう‐よう【陶窯】タウエウ

陶磁器を焼くかま。

とう‐よう【登用・登庸】

官職などに、人材を引きあげ用いること。「新人を―する」「―試験」

とう‐よう【蕩揺】タウエウ

ゆれ動くこと。ゆり動かすこと。

とう‐よう【糖葉】タウエフ

光合成で同化された炭水化物が、主としてブドウ糖や庶糖などの糖として堆積される葉。イネ科など単子葉植物の葉に多い。↔澱粉葉

どう‐よう【同様】‥ヤウ

同じさまであること。「ただ―の値段」「母―に親しんだ人」

どう‐よう【動揺】‥エウ

①動きゆらぐこと。ぐらつくこと。

②転じて、気持などが不安定になること。不安。「心の―を隠す」

③騒擾そうじょう。さわぎ。「政界の―」

どう‐よう【童幼】‥エウ

年少の者。おさないこども。

どう‐よう【童謡】‥エウ

①子供が作って口ずさむ歌、または詩。

②㋐童心をそれにふさわしい言葉で表現した、子供のための歌、または詩。民間に伝承されてきたものを「わらべうた」という。

㋑大正中期から昭和初期にかけて、北原白秋らが文部省唱歌を批判して作成し、運動によって普及させた子供の歌。

⇒どうよう‐おどり【童謡踊】

とうよう‐いがく【東洋医学】‥ヤウ‥

東洋、特に中国の伝統的医学。→中国医学。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐えいわ‐じょがくいん‐だいがく【東洋英和女学院大学】‥ヤウ‥ヂヨ‥ヰン‥

私立大学の一つ。カナダ‐メソジスト教会の宣教師が1884年(明治17)に創設した東洋英和女学校を前身とし、1946年東洋英和女学院と改称。89年現大学。横浜市緑区。

⇒とう‐よう【東洋】

どうよう‐おどり【童謡踊】‥エウヲドリ

童謡に合わせて踊る表情舞踊。古来からあるが、現行のものは多く大正末期以後の新作。

⇒どう‐よう【童謡】

とうよう‐おり【東洋織】‥ヤウ‥

①綿織物の一種。経緯たてよこともに木綿の太糸を用いた敷物用織物。

②絹綿交織まぜおり物。緯には綿糸を使い、経には二重の練絹糸を用いて紋様を織り出した布。袋物や鼻緒地とする。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐おんがく【東洋音楽】‥ヤウ‥

東洋、すなわち日本・中国・東南アジア・インド・西アジアなどのアジア諸民族間に行われる音楽の総称。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐が【東洋画】‥ヤウグワ

東洋、特に中国を中心に発達した絵画の総称。日本画も広い意味ではこれに含まれる。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐かい【当用買い】タウ‥カヒ

さしあたり使う分だけを買うこと。

⇒とう‐よう【当用】

とうよう‐がく【東洋学】‥ヤウ‥

東洋について研究する学問。宣教師が現地の事情を本国に報告したことから、ヨーロッパに始まる。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐かんじ【当用漢字】タウ‥

現代国語を書き表すために、日常使用する漢字の範囲を定めたもので、国語審議会が決定・答申し、政府が訓令・告示をもって公布した1850字の漢字。1946年(昭和21)11月発表。その後、48年2月に当用漢字音訓表・当用漢字別表(いわゆる教育漢字)が、49年4月には当用漢字字体表が発表された。現在は常用漢字(1981年10月告示)がこれにかわる。→常用漢字。

⇒とう‐よう【当用】

とうよう‐く【東洋区】‥ヤウ‥

動物地理学上の一区域。ボルネオ・フィリピン以西の東南アジア。ヒマラヤ山脈以南のインドからインドシナ、長江以南のユーラシア大陸を含む。ヒヨケザル類・テナガザル・メガネザル・ツパイなどの霊長類、マメジカ・コノハドリの類を産する。→動物地理区(図)。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐し【東洋紙】‥ヤウ‥

三椏みつまた繊維を原料とし、溜漉ためずき法による厚手の強靱な和紙。福岡県のほか高知・岐阜・福井などに産し、主に包み紙に使用。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐じゆうとう【東洋自由党】‥ヤウ‥イウタウ

大井憲太郎らが中心となって1892年(明治25)組織した政党。民権の拡張とともに強硬外交を唱える。翌年解散。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐だいがく【東洋大学】‥ヤウ‥

私立大学の一つ。前身は1887年(明治20)井上円了が創設した哲学館。1906年東洋大学と改称。49年新制大学。本部は東京都文京区。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐たくしょく‐かぶしきがいしゃ【東洋拓殖株式会社】‥ヤウ‥グワイ‥

朝鮮における植民地的農業経営のために1908年に設立された日本の国策会社。土地買収・地主的農業経営を行い、のち中国東北部・南洋などにも進出。45年解体。東拓。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐だんつう【東洋緞通】‥ヤウ‥

トルコ・ペルシア・インド・中国および日本で製出する緞通の総称。主として手工業により、色の調和、模様の高尚優美を特徴とする。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐にっき【当用日記】タウ‥

さしあたっての用事を記す日記。

⇒とう‐よう【当用】

とうよう‐ぶんこ【東洋文庫】‥ヤウ‥

東洋学関係の図書館・研究機関。1917年(大正6)に岩崎久弥がG.E.モリソンから購入した蔵書を中心としてモリソン文庫を設立。24年東洋文庫と改称。和漢洋の東洋学文献を収集し、また、和書の貴重書を含む岩崎文庫などを加える。第二次大戦後は国立国会図書館支部。東京都文京区。

⇒とう‐よう【東洋】

とう‐よく【湯浴】タウ‥

①ゆあみ。入浴。

②化学実験・製薬などで、湯煎ゆせんを行うこと。また、その用器。普通、広い円孔のある蓋をもつ半球形の薄い銅製の鍋。ウォーター‐バス。

どう‐よく【胴欲】

(ドンヨク(貪欲)の転)

①非常に欲が深いこと。ひどくむさぼること。可笑記「不行儀、―深く」

②むごいこと。非道なこと。狂言、清水「そのやうな―な事するものか」

どう‐よろい【胴鎧】‥ヨロヒ

胴の部分にまとう鎧。

ドヴラートフ【Sergei D. Dovlatov】

ロシア(ソ連)の小説家。父はユダヤ人、母はアルメニア人。レニングラードに育ち、1978年アメリカ合衆国に亡命。ユーモアとアイロニーに満ちた語り口を身上とする。「わが家の人々」「かばん」など。(1941〜1990)

とうらい

拳けんの用語で、十のこと。浄瑠璃、冥途飛脚「拳の手品の手もたゆく、ろませ、さい、―、さんな」

とう‐らい【当来】タウ‥

①当然に来るべきこと。あたりまえ。

②まさに来るべき世。未来。来世。今昔物語集4「聖人は必ず―に成仏し給はむとす」

⇒とうらい‐どうし【当来導師】

⇒とうらい‐の‐ちぐ【当来の値遇】

とう‐らい【到来】タウ‥

①こちらへやって来ること。機運などの向いてくること。徒然草「我等が生死しょうじの―ただ今にもやあらん」。「時節―」

②他から贈物の届くこと。また、その物。

⇒とうらい‐ちょう【到来帳】

⇒とうらい‐もの【到来物】

とうらい‐さんな【唐来参和】タウ‥ワ

(名は三和とも書く。拳けんで数を表す語をもじった名)江戸後期の狂歌師、洒落本・黄表紙作者。加藤氏。通称、和泉屋源蔵。武士の出で、後に町人となり、本所松井町の娼家和泉屋に入婿。狂歌は四方赤良よものあからの門。洒落本「和唐珍解」、黄表紙「莫切自根金生木きるなのねからかねのなるき」など。(1744〜1810)

→文献資料[莫切自根金生木]

とうらい‐ちょう【到来帳】タウ‥チヤウ

(→)野帳のちょう2に同じ。

⇒とう‐らい【到来】

とうらい‐どうし【当来導師】タウ‥ダウ‥

来るべき世に出現する導師、すなわち56億7000万年を経た後、この世界に出現し、成道して衆生を化導するという弥勒みろく菩薩。

⇒とう‐らい【当来】

とうらい‐の‐ちぐ【当来の値遇】タウ‥

来るべき世で、弥勒菩薩に会って仏道を成ずること。太平記3「今生の逆罪を翻して―とや成らん」

⇒とう‐らい【当来】

とうらい‐もの【到来物】タウ‥

他から贈って来たもの。もらいもの。いただきもの。

⇒とう‐らい【到来】

とう‐らく【当落】タウ‥

当選と落選。「―が決まる」

とう‐らく【頭絡】

牛・馬・羊などの移動・運動・調教・使役の時に用いる綱・皮などの繋縛用具。

とう‐らく【騰落】

物価の高くなることと安くなること。騰貴と下落。

どう‐らく【道楽】ダウ‥

(道を解して自ら楽しむ意から)

①本職以外の趣味などにふけり楽しむこと。また、その趣味。「釣―」

②ものずき。好事こうず。

③酒色・博打ばくちなどの遊興にふけること。放蕩。遊蕩。また、その人。浮世床初「人も三十越して―になつたのはむづかしいよ」。「―で身を持ち崩す」

⇒どうらく‐むすこ【道楽息子】

⇒どうらく‐もの【道楽者】

どうらく‐むすこ【道楽息子】ダウ‥

身持ちのよくない息子。放蕩息子。

⇒どう‐らく【道楽】

どうらく‐もの【道楽者】ダウ‥

①酒色・博打などにふける者。放蕩な人。身持ちの悪い人。特に、ばくちうち。

②なまけもの。

⇒どう‐らく【道楽】

とうら‐ご【俵子】

(西日本で)海鼠なまこ。特に正月には初俵という。たわらご。

とう‐らん【冬卵】

ワムシ・ミジンコなどや扁形動物のある種で、秋の終りに産む大形の卵。耐久卵。ふゆらん。↔夏卵

とう‐らん【闘乱】

争乱。戦乱。源平盛衰記9「たとひ合戦―の中なりとも」

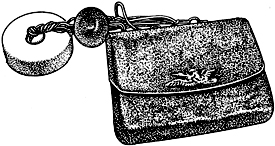

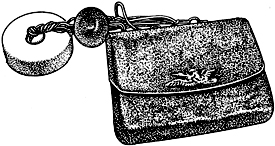

どう‐らん【胴乱】

①革または羅紗ラシャ布などで作った方形の袋。薬・印・煙草・銭などを入れて腰に下げる。もとは銃丸を入れる袋だったという。銃卵。筒卵。佩嚢はいのう。

胴乱

どう‐やら

〔副〕

①ようようのことで。なんとか。どうにか。「―暮しが成り立つ」

②何となく。どことなく。浮世風呂4「私共も―洗ひたう成ります」。「―一雨来そうだ」

⇒どうやら‐こうやら

どうやら‐こうやら‥カウ‥

ようやくのことで。かろうじて。どうにかこうにか。浮世風呂3「あれが気ままにして置いても、―覚えるから」

⇒どう‐やら

とう‐ゆ【灯油】

(kerosene)

①点灯用の油。ともしあぶら。

②原油を蒸留しセ氏150〜280度で留出する留分りゅうぶん。古くは灯火用とし、暖房用燃料・ディーゼル発動機燃料・ジェット機関燃料・機械洗浄などに用いる。ケロシン。

⇒とうゆ‐きかん【灯油機関】

とう‐ゆ【桐油】

①アブラギリの種子を圧搾して得る乾性油。古くから灯火に用いられた。油紙用またペイント・ワニスの製造原料とするが、食用には不可。きりあぶら。

②桐油紙の略。

③桐油合羽の略。

⇒とうゆ‐うるし【桐油漆】

⇒とうゆ‐ガッパ【桐油合羽】

⇒とうゆ‐がみ【桐油紙】

とう‐ゆう【党友】タウイウ

①同じ党派のなかま。

②外部からその党派をたすける者。

どう‐ゆう【同友】‥イウ

志を同じくする友。

どう‐ゆう【同憂】‥イウ

憂いをともにすること。また、その人。「―の士」

どう‐ゆう【導誘】ダウイウ

みちびきいざなうこと。誘導。

とうゆうき【東遊記】‥イウ‥

紀行。橘南谿著。1784年(天明4)秋から2年間、京を出て江戸に至り、東海・東山・北陸を遍歴した間の佳話・異聞などを記録。前編5巻5冊は95年(寛政7)刊、後編5巻5冊は97年刊。→西遊記3

とう‐ゆう‐し【投融資】

投資と融資。

とうゆ‐うるし【桐油漆】

桐油に滑石・密陀僧みつだそうなどを混ぜ、顔料を加えて製した塗料。

⇒とう‐ゆ【桐油】

とうゆ‐ガッパ【桐油合羽】

桐油紙で製した合羽。多く人足や小者などが用いる。

⇒とう‐ゆ【桐油】

とうゆ‐がみ【桐油紙】

桐油をひいた紙。もと美濃紙を用いたが、現時は多く洋紙に荏油えのあぶらをひいて製する。よく湿気・雨などを防ぐので桐油合羽・包み紙に用いる。合羽紙。

⇒とう‐ゆ【桐油】

とうゆ‐きかん【灯油機関】‥クワン

灯油を加熱気化し、これを点火爆発して動力を発生させる内燃機関。主に小馬力の漁船または農業機械に用いる。

⇒とう‐ゆ【灯油】

とう‐ゆみ【唐弓】タウ‥

綿を打って柔らかくする道具。5尺余の木弓に鯨の弦を張ったもの。わたうちゆみ。日本永代蔵5「―といふ物はじめて作り出し」

とう‐よ【投与】

①投げ与えること。

②薬剤を与えること。

とうよ【東予】

愛媛県中部の旧市名。→西条1

とう‐よ【党与】タウ‥

なかま。くみ。徒党。折たく柴の記上「我が父もその―なり」

とう‐よう【灯用】

灯火に用いること。「―アルコール」

とう‐よう【当用】タウ‥

①さしあたっての用事。当面の需要。日葡辞書「タウヨウニタツ」

②さしあたって使用すること。

⇒とうよう‐かい【当用買い】

⇒とうよう‐かんじ【当用漢字】

⇒とうよう‐にっき【当用日記】

とう‐よう【東洋】‥ヤウ

①トルコ以東のアジア諸国の総称。特に、アジアの東部及び南部、すなわち日本・中国・インド・ミャンマー(ビルマ)・タイ・インドシナ・インドネシアなどの称。↔西洋。

②中国で、日本を指す称呼。

⇒とうよう‐いがく【東洋医学】

⇒とうよう‐えいわ‐じょがくいん‐だいがく【東洋英和女学院大学】

⇒とうよう‐おり【東洋織】

⇒とうよう‐おんがく【東洋音楽】

⇒とうよう‐が【東洋画】

⇒とうよう‐がく【東洋学】

⇒とうよう‐く【東洋区】

⇒とうよう‐し【東洋紙】

⇒とうよう‐じゆうとう【東洋自由党】

⇒とうよう‐だいがく【東洋大学】

⇒とうよう‐たくしょく‐かぶしきがいしゃ【東洋拓殖株式会社】

⇒とうよう‐だんつう【東洋緞通】

⇒とうよう‐ぶんこ【東洋文庫】

とう‐よう【桃夭】タウエウ

[詩経周南、桃夭](「夭」は、若く美しいさま)嫁ぐ女性を桃の美しさにたとえていう語。よめいりどき。嫁期。

とう‐よう【盗用】タウ‥

ぬすんで使用すること。「デザイン―」

とう‐よう【陶窯】タウエウ

陶磁器を焼くかま。

とう‐よう【登用・登庸】

官職などに、人材を引きあげ用いること。「新人を―する」「―試験」

とう‐よう【蕩揺】タウエウ

ゆれ動くこと。ゆり動かすこと。

とう‐よう【糖葉】タウエフ

光合成で同化された炭水化物が、主としてブドウ糖や庶糖などの糖として堆積される葉。イネ科など単子葉植物の葉に多い。↔澱粉葉

どう‐よう【同様】‥ヤウ

同じさまであること。「ただ―の値段」「母―に親しんだ人」

どう‐よう【動揺】‥エウ

①動きゆらぐこと。ぐらつくこと。

②転じて、気持などが不安定になること。不安。「心の―を隠す」

③騒擾そうじょう。さわぎ。「政界の―」

どう‐よう【童幼】‥エウ

年少の者。おさないこども。

どう‐よう【童謡】‥エウ

①子供が作って口ずさむ歌、または詩。

②㋐童心をそれにふさわしい言葉で表現した、子供のための歌、または詩。民間に伝承されてきたものを「わらべうた」という。

㋑大正中期から昭和初期にかけて、北原白秋らが文部省唱歌を批判して作成し、運動によって普及させた子供の歌。

⇒どうよう‐おどり【童謡踊】

とうよう‐いがく【東洋医学】‥ヤウ‥

東洋、特に中国の伝統的医学。→中国医学。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐えいわ‐じょがくいん‐だいがく【東洋英和女学院大学】‥ヤウ‥ヂヨ‥ヰン‥

私立大学の一つ。カナダ‐メソジスト教会の宣教師が1884年(明治17)に創設した東洋英和女学校を前身とし、1946年東洋英和女学院と改称。89年現大学。横浜市緑区。

⇒とう‐よう【東洋】

どうよう‐おどり【童謡踊】‥エウヲドリ

童謡に合わせて踊る表情舞踊。古来からあるが、現行のものは多く大正末期以後の新作。

⇒どう‐よう【童謡】

とうよう‐おり【東洋織】‥ヤウ‥

①綿織物の一種。経緯たてよこともに木綿の太糸を用いた敷物用織物。

②絹綿交織まぜおり物。緯には綿糸を使い、経には二重の練絹糸を用いて紋様を織り出した布。袋物や鼻緒地とする。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐おんがく【東洋音楽】‥ヤウ‥

東洋、すなわち日本・中国・東南アジア・インド・西アジアなどのアジア諸民族間に行われる音楽の総称。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐が【東洋画】‥ヤウグワ

東洋、特に中国を中心に発達した絵画の総称。日本画も広い意味ではこれに含まれる。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐かい【当用買い】タウ‥カヒ

さしあたり使う分だけを買うこと。

⇒とう‐よう【当用】

とうよう‐がく【東洋学】‥ヤウ‥

東洋について研究する学問。宣教師が現地の事情を本国に報告したことから、ヨーロッパに始まる。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐かんじ【当用漢字】タウ‥

現代国語を書き表すために、日常使用する漢字の範囲を定めたもので、国語審議会が決定・答申し、政府が訓令・告示をもって公布した1850字の漢字。1946年(昭和21)11月発表。その後、48年2月に当用漢字音訓表・当用漢字別表(いわゆる教育漢字)が、49年4月には当用漢字字体表が発表された。現在は常用漢字(1981年10月告示)がこれにかわる。→常用漢字。

⇒とう‐よう【当用】

とうよう‐く【東洋区】‥ヤウ‥

動物地理学上の一区域。ボルネオ・フィリピン以西の東南アジア。ヒマラヤ山脈以南のインドからインドシナ、長江以南のユーラシア大陸を含む。ヒヨケザル類・テナガザル・メガネザル・ツパイなどの霊長類、マメジカ・コノハドリの類を産する。→動物地理区(図)。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐し【東洋紙】‥ヤウ‥

三椏みつまた繊維を原料とし、溜漉ためずき法による厚手の強靱な和紙。福岡県のほか高知・岐阜・福井などに産し、主に包み紙に使用。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐じゆうとう【東洋自由党】‥ヤウ‥イウタウ

大井憲太郎らが中心となって1892年(明治25)組織した政党。民権の拡張とともに強硬外交を唱える。翌年解散。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐だいがく【東洋大学】‥ヤウ‥

私立大学の一つ。前身は1887年(明治20)井上円了が創設した哲学館。1906年東洋大学と改称。49年新制大学。本部は東京都文京区。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐たくしょく‐かぶしきがいしゃ【東洋拓殖株式会社】‥ヤウ‥グワイ‥

朝鮮における植民地的農業経営のために1908年に設立された日本の国策会社。土地買収・地主的農業経営を行い、のち中国東北部・南洋などにも進出。45年解体。東拓。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐だんつう【東洋緞通】‥ヤウ‥

トルコ・ペルシア・インド・中国および日本で製出する緞通の総称。主として手工業により、色の調和、模様の高尚優美を特徴とする。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐にっき【当用日記】タウ‥

さしあたっての用事を記す日記。

⇒とう‐よう【当用】

とうよう‐ぶんこ【東洋文庫】‥ヤウ‥

東洋学関係の図書館・研究機関。1917年(大正6)に岩崎久弥がG.E.モリソンから購入した蔵書を中心としてモリソン文庫を設立。24年東洋文庫と改称。和漢洋の東洋学文献を収集し、また、和書の貴重書を含む岩崎文庫などを加える。第二次大戦後は国立国会図書館支部。東京都文京区。

⇒とう‐よう【東洋】

とう‐よく【湯浴】タウ‥

①ゆあみ。入浴。

②化学実験・製薬などで、湯煎ゆせんを行うこと。また、その用器。普通、広い円孔のある蓋をもつ半球形の薄い銅製の鍋。ウォーター‐バス。

どう‐よく【胴欲】

(ドンヨク(貪欲)の転)

①非常に欲が深いこと。ひどくむさぼること。可笑記「不行儀、―深く」

②むごいこと。非道なこと。狂言、清水「そのやうな―な事するものか」

どう‐よろい【胴鎧】‥ヨロヒ

胴の部分にまとう鎧。

ドヴラートフ【Sergei D. Dovlatov】

ロシア(ソ連)の小説家。父はユダヤ人、母はアルメニア人。レニングラードに育ち、1978年アメリカ合衆国に亡命。ユーモアとアイロニーに満ちた語り口を身上とする。「わが家の人々」「かばん」など。(1941〜1990)

とうらい

拳けんの用語で、十のこと。浄瑠璃、冥途飛脚「拳の手品の手もたゆく、ろませ、さい、―、さんな」

とう‐らい【当来】タウ‥

①当然に来るべきこと。あたりまえ。

②まさに来るべき世。未来。来世。今昔物語集4「聖人は必ず―に成仏し給はむとす」

⇒とうらい‐どうし【当来導師】

⇒とうらい‐の‐ちぐ【当来の値遇】

とう‐らい【到来】タウ‥

①こちらへやって来ること。機運などの向いてくること。徒然草「我等が生死しょうじの―ただ今にもやあらん」。「時節―」

②他から贈物の届くこと。また、その物。

⇒とうらい‐ちょう【到来帳】

⇒とうらい‐もの【到来物】

とうらい‐さんな【唐来参和】タウ‥ワ

(名は三和とも書く。拳けんで数を表す語をもじった名)江戸後期の狂歌師、洒落本・黄表紙作者。加藤氏。通称、和泉屋源蔵。武士の出で、後に町人となり、本所松井町の娼家和泉屋に入婿。狂歌は四方赤良よものあからの門。洒落本「和唐珍解」、黄表紙「莫切自根金生木きるなのねからかねのなるき」など。(1744〜1810)

→文献資料[莫切自根金生木]

とうらい‐ちょう【到来帳】タウ‥チヤウ

(→)野帳のちょう2に同じ。

⇒とう‐らい【到来】

とうらい‐どうし【当来導師】タウ‥ダウ‥

来るべき世に出現する導師、すなわち56億7000万年を経た後、この世界に出現し、成道して衆生を化導するという弥勒みろく菩薩。

⇒とう‐らい【当来】

とうらい‐の‐ちぐ【当来の値遇】タウ‥

来るべき世で、弥勒菩薩に会って仏道を成ずること。太平記3「今生の逆罪を翻して―とや成らん」

⇒とう‐らい【当来】

とうらい‐もの【到来物】タウ‥

他から贈って来たもの。もらいもの。いただきもの。

⇒とう‐らい【到来】

とう‐らく【当落】タウ‥

当選と落選。「―が決まる」

とう‐らく【頭絡】

牛・馬・羊などの移動・運動・調教・使役の時に用いる綱・皮などの繋縛用具。

とう‐らく【騰落】

物価の高くなることと安くなること。騰貴と下落。

どう‐らく【道楽】ダウ‥

(道を解して自ら楽しむ意から)

①本職以外の趣味などにふけり楽しむこと。また、その趣味。「釣―」

②ものずき。好事こうず。

③酒色・博打ばくちなどの遊興にふけること。放蕩。遊蕩。また、その人。浮世床初「人も三十越して―になつたのはむづかしいよ」。「―で身を持ち崩す」

⇒どうらく‐むすこ【道楽息子】

⇒どうらく‐もの【道楽者】

どうらく‐むすこ【道楽息子】ダウ‥

身持ちのよくない息子。放蕩息子。

⇒どう‐らく【道楽】

どうらく‐もの【道楽者】ダウ‥

①酒色・博打などにふける者。放蕩な人。身持ちの悪い人。特に、ばくちうち。

②なまけもの。

⇒どう‐らく【道楽】

とうら‐ご【俵子】

(西日本で)海鼠なまこ。特に正月には初俵という。たわらご。

とう‐らん【冬卵】

ワムシ・ミジンコなどや扁形動物のある種で、秋の終りに産む大形の卵。耐久卵。ふゆらん。↔夏卵

とう‐らん【闘乱】

争乱。戦乱。源平盛衰記9「たとひ合戦―の中なりとも」

どう‐らん【胴乱】

①革または羅紗ラシャ布などで作った方形の袋。薬・印・煙草・銭などを入れて腰に下げる。もとは銃丸を入れる袋だったという。銃卵。筒卵。佩嚢はいのう。

胴乱

②植物採集に用いる円筒状・長方形の携帯具。

③菓子の名。「ごまどうらん」の略。

どう‐らん【動乱】

世の中の騒ぎみだれること。騒乱。転じて、戦乱。太平記12「国々の―更にやむ時無し」。「―が起こる」

どう‐らん【銅藍】

硫化銅から成る鉱物。六方晶系の板状・鱗状結晶。濃藍色。銅の鉱石で、銅鉱床の酸化帯中などに見出される。コベライト。コベリン。

とうらん‐けい【倒卵形】タウ‥

卵のやや尖った方を下にした形。植物の葉では、先端が円く下端がやや細くなったもの。

とう‐り【東籬】

東の方にあるまがき。

⇒とうり‐よきょう【東籬余興】

とう‐り【党利】タウ‥

自分の所属する政党・党派の利益。

⇒とうり‐とうりゃく【党利党略】

とう‐り【凍梨】

霜で凍った梨。また、しみの出た老人の膚はだにたとえていう。

とう‐り【桃李】タウ‥

①桃ももと李すもも。

②[劉禹錫、詩「満城桃李春官に属す」]試験官の採用した門下生。また、自分の推挙した人材。自分の取り立てた門人。

⇒桃李言わざれども下自ずから蹊を成す

⇒桃李の粧

⇒桃李門に満つ

とう‐り【統理】

統すべおさめること。

どう‐り【道理】ダウ‥

①物事のそうあるべきすじみち。ことわり。源氏物語帚木「世の―を思ひとりて」。「そんなことが許される―がない」

②人の行うべき正しい道。道義。「―にはずれた行為」

⇒どうり‐ぜめ【道理責め】

⇒どうり‐づめ【道理詰め】

⇒どうり‐で【道理で】

⇒どうり‐はずれ【道理外れ】

⇒道理を詰む

⇒道理を破る法はあれども法を破る道理なし

②植物採集に用いる円筒状・長方形の携帯具。

③菓子の名。「ごまどうらん」の略。

どう‐らん【動乱】

世の中の騒ぎみだれること。騒乱。転じて、戦乱。太平記12「国々の―更にやむ時無し」。「―が起こる」

どう‐らん【銅藍】

硫化銅から成る鉱物。六方晶系の板状・鱗状結晶。濃藍色。銅の鉱石で、銅鉱床の酸化帯中などに見出される。コベライト。コベリン。

とうらん‐けい【倒卵形】タウ‥

卵のやや尖った方を下にした形。植物の葉では、先端が円く下端がやや細くなったもの。

とう‐り【東籬】

東の方にあるまがき。

⇒とうり‐よきょう【東籬余興】

とう‐り【党利】タウ‥

自分の所属する政党・党派の利益。

⇒とうり‐とうりゃく【党利党略】

とう‐り【凍梨】

霜で凍った梨。また、しみの出た老人の膚はだにたとえていう。

とう‐り【桃李】タウ‥

①桃ももと李すもも。

②[劉禹錫、詩「満城桃李春官に属す」]試験官の採用した門下生。また、自分の推挙した人材。自分の取り立てた門人。

⇒桃李言わざれども下自ずから蹊を成す

⇒桃李の粧

⇒桃李門に満つ

とう‐り【統理】

統すべおさめること。

どう‐り【道理】ダウ‥

①物事のそうあるべきすじみち。ことわり。源氏物語帚木「世の―を思ひとりて」。「そんなことが許される―がない」

②人の行うべき正しい道。道義。「―にはずれた行為」

⇒どうり‐ぜめ【道理責め】

⇒どうり‐づめ【道理詰め】

⇒どうり‐で【道理で】

⇒どうり‐はずれ【道理外れ】

⇒道理を詰む

⇒道理を破る法はあれども法を破る道理なし

⇒どうもと【堂本】

とう‐もの【当物】タウ‥

(取引用語)定期取引で当月限ぎりで売買されたもの。

とう‐もめん【唐木綿】タウ‥

西洋から渡来した木綿。糸が細く、織幅が広い。

どう‐もり【堂守】ダウ‥

堂を守ること。また、堂の番人。

とう‐もろこし【玉蜀黍】タウ‥

(「唐もろこし」の意)イネ科の一年生作物。中南米の原産とされる。世界各地に栽培され、小麦・稲に次ぎ食用作物で3位。日本には16世紀に渡来。茎は1〜3メートルで、直立。葉は互生し幅5〜10センチメートル、長さ約1メートル。雄花穂は茎頂に、雌花穂は葉腋に付く。粒は澱粉に富み、食用、工業原料。茎葉は青刈り飼料・サイレージとし、飼料作物として最も重要。変種にデント・フリント・ポップ・スイート・ハニーバンタムなどがある。トウキビ。ナンバンキビ。トウマメ。コウライ。ツトキビ。マキビ。アメリカ名、コーン。英語名、インディアン‐コーン。〈[季]秋〉。→C4(シー‐よん)植物

とうもろこし

⇒どうもと【堂本】

とう‐もの【当物】タウ‥

(取引用語)定期取引で当月限ぎりで売買されたもの。

とう‐もめん【唐木綿】タウ‥

西洋から渡来した木綿。糸が細く、織幅が広い。

どう‐もり【堂守】ダウ‥

堂を守ること。また、堂の番人。

とう‐もろこし【玉蜀黍】タウ‥

(「唐もろこし」の意)イネ科の一年生作物。中南米の原産とされる。世界各地に栽培され、小麦・稲に次ぎ食用作物で3位。日本には16世紀に渡来。茎は1〜3メートルで、直立。葉は互生し幅5〜10センチメートル、長さ約1メートル。雄花穂は茎頂に、雌花穂は葉腋に付く。粒は澱粉に富み、食用、工業原料。茎葉は青刈り飼料・サイレージとし、飼料作物として最も重要。変種にデント・フリント・ポップ・スイート・ハニーバンタムなどがある。トウキビ。ナンバンキビ。トウマメ。コウライ。ツトキビ。マキビ。アメリカ名、コーン。英語名、インディアン‐コーン。〈[季]秋〉。→C4(シー‐よん)植物

とうもろこし

玉蜀黍

撮影:関戸 勇

玉蜀黍

撮影:関戸 勇

玉蜀黍(実)

撮影:関戸 勇

玉蜀黍(実)

撮影:関戸 勇

とう‐もん【東門】

①東方の門。東面の門。

②瓜の異名。〈文明本節用集〉

とう‐もん【藤門】

藤原惺窩せいかの門下。

⇒とうもん‐しか【藤門四家】

どう‐もん【同門】

①師を同じくすること。また、その人。あいでし。

②同じ門流。同じ宗派。日葡辞書「ドウモンドウシャウ(同姓)ノヒトナリ」

どう‐もん【洞門】

①ほらあなの入口。また、そこに設けた門戸。

②向うまで貫通するほらあな。

どう‐もん【道門】ダウ‥

①道家の門流。道教。

②仏道に入る門。仏道。

とうもん‐しか【藤門四家】

藤門の四大家、林羅山・松永尺五・堀杏庵・那波活所の総称。藤門四天王とも。

⇒とう‐もん【藤門】

とう‐や【当夜】タウ‥

①その夜。その事の行われる夜。

②この夜。今夜。

とう‐や【当屋】タウ‥

(→)頭屋とうやに同じ。

とう‐や【陶冶】タウ‥

(陶器を造ることと、鋳物を鋳ることから)人間の持って生まれた性質を円満完全に発達させること。人材を薫陶養成すること。「人格の―」

とう‐や【塔屋】タフ‥

建物の屋上に突出した小屋。ビルの昇降機塔・装飾塔・換気塔の類。

とう‐や【頭屋】

部落の祭礼の神事宿。また、その家の主人。古くは世襲であったが、限られた家だけで交替しているところが多い。一般に、寄合の世話役にもいう。当屋。→宮座みやざ

どう‐や【同夜】

①おなじ夜。

②その日の夜。

とう‐やく【当役】タウ‥

①この役。その係。

②(→)頭役とうやくに同じ。

とう‐やく【当薬】タウ‥

センブリの開花期の全草を乾燥したもの。健胃剤。

⇒とうやく‐りんどう【当薬竜胆】

とう‐やく【投薬】

疾病に適した薬剤を与えること。投与。「患者に―する」

とう‐やく【唐薬】タウ‥

中国から渡来した薬。歌舞伎、東海道四谷怪談「先祖より伝はるソウキセイと申す―」

とう‐やく【湯薬】タウ‥

せんじぐすり。煎薬せんやく。

とう‐やく【膏薬】タウ‥

「こうやく」の忌みことば。紫式部日記「―くばれる、例のことどもなり」

とう‐やく【頭役】

祭礼や寄合の主役・世話役。また、それを務める人。当役。

とう‐やく【騰躍】

おどり上がること。飛び上がること。

どう‐やく【同役】

同じ役目。また、同じ役目を務める人。相役。同僚。

どうやく‐ハルマ【道訳法児馬】ダウ‥

(→)ハルマ(波留麻)2の別称。

とうやく‐りんどう【当薬竜胆】タウ‥ダウ

リンドウ科の多年草。高山帯に生える。葉は細く厚く、花は筒状、帯黄白色で緑斑がある。夏、開花。根は当薬(センブリ)のように苦く、薬用。

トウヤクリンドウ

提供:OPO

とう‐もん【東門】

①東方の門。東面の門。

②瓜の異名。〈文明本節用集〉

とう‐もん【藤門】

藤原惺窩せいかの門下。

⇒とうもん‐しか【藤門四家】

どう‐もん【同門】

①師を同じくすること。また、その人。あいでし。

②同じ門流。同じ宗派。日葡辞書「ドウモンドウシャウ(同姓)ノヒトナリ」

どう‐もん【洞門】

①ほらあなの入口。また、そこに設けた門戸。

②向うまで貫通するほらあな。

どう‐もん【道門】ダウ‥

①道家の門流。道教。

②仏道に入る門。仏道。

とうもん‐しか【藤門四家】

藤門の四大家、林羅山・松永尺五・堀杏庵・那波活所の総称。藤門四天王とも。

⇒とう‐もん【藤門】

とう‐や【当夜】タウ‥

①その夜。その事の行われる夜。

②この夜。今夜。

とう‐や【当屋】タウ‥

(→)頭屋とうやに同じ。

とう‐や【陶冶】タウ‥

(陶器を造ることと、鋳物を鋳ることから)人間の持って生まれた性質を円満完全に発達させること。人材を薫陶養成すること。「人格の―」

とう‐や【塔屋】タフ‥

建物の屋上に突出した小屋。ビルの昇降機塔・装飾塔・換気塔の類。

とう‐や【頭屋】

部落の祭礼の神事宿。また、その家の主人。古くは世襲であったが、限られた家だけで交替しているところが多い。一般に、寄合の世話役にもいう。当屋。→宮座みやざ

どう‐や【同夜】

①おなじ夜。

②その日の夜。

とう‐やく【当役】タウ‥

①この役。その係。

②(→)頭役とうやくに同じ。

とう‐やく【当薬】タウ‥

センブリの開花期の全草を乾燥したもの。健胃剤。

⇒とうやく‐りんどう【当薬竜胆】

とう‐やく【投薬】

疾病に適した薬剤を与えること。投与。「患者に―する」

とう‐やく【唐薬】タウ‥

中国から渡来した薬。歌舞伎、東海道四谷怪談「先祖より伝はるソウキセイと申す―」

とう‐やく【湯薬】タウ‥

せんじぐすり。煎薬せんやく。

とう‐やく【膏薬】タウ‥

「こうやく」の忌みことば。紫式部日記「―くばれる、例のことどもなり」

とう‐やく【頭役】

祭礼や寄合の主役・世話役。また、それを務める人。当役。

とう‐やく【騰躍】

おどり上がること。飛び上がること。

どう‐やく【同役】

同じ役目。また、同じ役目を務める人。相役。同僚。

どうやく‐ハルマ【道訳法児馬】ダウ‥

(→)ハルマ(波留麻)2の別称。

とうやく‐りんどう【当薬竜胆】タウ‥ダウ

リンドウ科の多年草。高山帯に生える。葉は細く厚く、花は筒状、帯黄白色で緑斑がある。夏、開花。根は当薬(センブリ)のように苦く、薬用。

トウヤクリンドウ

提供:OPO

⇒とう‐やく【当薬】

とうや‐こ【洞爺湖】

北海道南西部にあるカルデラ湖。湖面標高84メートル。最大深度180メートル。面積70.7平方キロメートル。南岸に有珠うす山・昭和新山の2火山がある。支笏しこつ湖とともに国立公園をなす。

洞爺湖

撮影:山梨勝弘

⇒とう‐やく【当薬】

とうや‐こ【洞爺湖】

北海道南西部にあるカルデラ湖。湖面標高84メートル。最大深度180メートル。面積70.7平方キロメートル。南岸に有珠うす山・昭和新山の2火山がある。支笏しこつ湖とともに国立公園をなす。

洞爺湖

撮影:山梨勝弘

⇒とうやこ‐おんせん【洞爺湖温泉】

とうやこ‐おんせん【洞爺湖温泉】‥ヲン‥

洞爺湖の南岸、有珠山の北麓にある温泉。泉質は塩化物泉。

⇒とうや‐こ【洞爺湖】

とう‐やしゅう【東野州】‥シウ

東常縁とうのつねよりの別名。

⇒とう【東】

とうやま【頭山】

姓氏の一つ。

⇒とうやま‐みつる【頭山満】

とうやま‐みつる【頭山満】

右翼の巨頭。福岡藩士の子。萩の乱に連座して入獄。出獄後自由民権運動に従い、玄洋社を創設、井上馨・大隈重信の条約改正案に反対。国会開設後は国権の伸張、大陸進出を唱え、政界の黒幕。(1855〜1944)

⇒とうやま【頭山】

とうや‐まる【洞爺丸】

青函連絡船の船名。1954年9月26日、台風15号のため函館港外で沈没。1155名が死亡、日本最大の海難事故となった。

機上から撮影

提供:毎日新聞社

⇒とうやこ‐おんせん【洞爺湖温泉】

とうやこ‐おんせん【洞爺湖温泉】‥ヲン‥

洞爺湖の南岸、有珠山の北麓にある温泉。泉質は塩化物泉。

⇒とうや‐こ【洞爺湖】

とう‐やしゅう【東野州】‥シウ

東常縁とうのつねよりの別名。

⇒とう【東】

とうやま【頭山】

姓氏の一つ。

⇒とうやま‐みつる【頭山満】

とうやま‐みつる【頭山満】

右翼の巨頭。福岡藩士の子。萩の乱に連座して入獄。出獄後自由民権運動に従い、玄洋社を創設、井上馨・大隈重信の条約改正案に反対。国会開設後は国権の伸張、大陸進出を唱え、政界の黒幕。(1855〜1944)

⇒とうやま【頭山】

とうや‐まる【洞爺丸】

青函連絡船の船名。1954年9月26日、台風15号のため函館港外で沈没。1155名が死亡、日本最大の海難事故となった。

機上から撮影

提供:毎日新聞社

船体引き上げ作業

提供:毎日新聞社

船体引き上げ作業

提供:毎日新聞社

どう‐やら

〔副〕

①ようようのことで。なんとか。どうにか。「―暮しが成り立つ」

②何となく。どことなく。浮世風呂4「私共も―洗ひたう成ります」。「―一雨来そうだ」

⇒どうやら‐こうやら

どうやら‐こうやら‥カウ‥

ようやくのことで。かろうじて。どうにかこうにか。浮世風呂3「あれが気ままにして置いても、―覚えるから」

⇒どう‐やら

とう‐ゆ【灯油】

(kerosene)

①点灯用の油。ともしあぶら。

②原油を蒸留しセ氏150〜280度で留出する留分りゅうぶん。古くは灯火用とし、暖房用燃料・ディーゼル発動機燃料・ジェット機関燃料・機械洗浄などに用いる。ケロシン。

⇒とうゆ‐きかん【灯油機関】

とう‐ゆ【桐油】

①アブラギリの種子を圧搾して得る乾性油。古くから灯火に用いられた。油紙用またペイント・ワニスの製造原料とするが、食用には不可。きりあぶら。

②桐油紙の略。

③桐油合羽の略。

⇒とうゆ‐うるし【桐油漆】

⇒とうゆ‐ガッパ【桐油合羽】

⇒とうゆ‐がみ【桐油紙】

とう‐ゆう【党友】タウイウ

①同じ党派のなかま。

②外部からその党派をたすける者。

どう‐ゆう【同友】‥イウ

志を同じくする友。

どう‐ゆう【同憂】‥イウ

憂いをともにすること。また、その人。「―の士」

どう‐ゆう【導誘】ダウイウ

みちびきいざなうこと。誘導。

とうゆうき【東遊記】‥イウ‥

紀行。橘南谿著。1784年(天明4)秋から2年間、京を出て江戸に至り、東海・東山・北陸を遍歴した間の佳話・異聞などを記録。前編5巻5冊は95年(寛政7)刊、後編5巻5冊は97年刊。→西遊記3

とう‐ゆう‐し【投融資】

投資と融資。

とうゆ‐うるし【桐油漆】

桐油に滑石・密陀僧みつだそうなどを混ぜ、顔料を加えて製した塗料。

⇒とう‐ゆ【桐油】

とうゆ‐ガッパ【桐油合羽】

桐油紙で製した合羽。多く人足や小者などが用いる。

⇒とう‐ゆ【桐油】

とうゆ‐がみ【桐油紙】

桐油をひいた紙。もと美濃紙を用いたが、現時は多く洋紙に荏油えのあぶらをひいて製する。よく湿気・雨などを防ぐので桐油合羽・包み紙に用いる。合羽紙。

⇒とう‐ゆ【桐油】

とうゆ‐きかん【灯油機関】‥クワン

灯油を加熱気化し、これを点火爆発して動力を発生させる内燃機関。主に小馬力の漁船または農業機械に用いる。

⇒とう‐ゆ【灯油】

とう‐ゆみ【唐弓】タウ‥

綿を打って柔らかくする道具。5尺余の木弓に鯨の弦を張ったもの。わたうちゆみ。日本永代蔵5「―といふ物はじめて作り出し」

とう‐よ【投与】

①投げ与えること。

②薬剤を与えること。

とうよ【東予】

愛媛県中部の旧市名。→西条1

とう‐よ【党与】タウ‥

なかま。くみ。徒党。折たく柴の記上「我が父もその―なり」

とう‐よう【灯用】

灯火に用いること。「―アルコール」

とう‐よう【当用】タウ‥

①さしあたっての用事。当面の需要。日葡辞書「タウヨウニタツ」

②さしあたって使用すること。

⇒とうよう‐かい【当用買い】

⇒とうよう‐かんじ【当用漢字】

⇒とうよう‐にっき【当用日記】

とう‐よう【東洋】‥ヤウ

①トルコ以東のアジア諸国の総称。特に、アジアの東部及び南部、すなわち日本・中国・インド・ミャンマー(ビルマ)・タイ・インドシナ・インドネシアなどの称。↔西洋。

②中国で、日本を指す称呼。

⇒とうよう‐いがく【東洋医学】

⇒とうよう‐えいわ‐じょがくいん‐だいがく【東洋英和女学院大学】

⇒とうよう‐おり【東洋織】

⇒とうよう‐おんがく【東洋音楽】

⇒とうよう‐が【東洋画】

⇒とうよう‐がく【東洋学】

⇒とうよう‐く【東洋区】

⇒とうよう‐し【東洋紙】

⇒とうよう‐じゆうとう【東洋自由党】

⇒とうよう‐だいがく【東洋大学】

⇒とうよう‐たくしょく‐かぶしきがいしゃ【東洋拓殖株式会社】

⇒とうよう‐だんつう【東洋緞通】

⇒とうよう‐ぶんこ【東洋文庫】

とう‐よう【桃夭】タウエウ

[詩経周南、桃夭](「夭」は、若く美しいさま)嫁ぐ女性を桃の美しさにたとえていう語。よめいりどき。嫁期。

とう‐よう【盗用】タウ‥

ぬすんで使用すること。「デザイン―」

とう‐よう【陶窯】タウエウ

陶磁器を焼くかま。

とう‐よう【登用・登庸】

官職などに、人材を引きあげ用いること。「新人を―する」「―試験」

とう‐よう【蕩揺】タウエウ

ゆれ動くこと。ゆり動かすこと。

とう‐よう【糖葉】タウエフ

光合成で同化された炭水化物が、主としてブドウ糖や庶糖などの糖として堆積される葉。イネ科など単子葉植物の葉に多い。↔澱粉葉

どう‐よう【同様】‥ヤウ

同じさまであること。「ただ―の値段」「母―に親しんだ人」

どう‐よう【動揺】‥エウ

①動きゆらぐこと。ぐらつくこと。

②転じて、気持などが不安定になること。不安。「心の―を隠す」

③騒擾そうじょう。さわぎ。「政界の―」

どう‐よう【童幼】‥エウ

年少の者。おさないこども。

どう‐よう【童謡】‥エウ

①子供が作って口ずさむ歌、または詩。

②㋐童心をそれにふさわしい言葉で表現した、子供のための歌、または詩。民間に伝承されてきたものを「わらべうた」という。

㋑大正中期から昭和初期にかけて、北原白秋らが文部省唱歌を批判して作成し、運動によって普及させた子供の歌。

⇒どうよう‐おどり【童謡踊】

とうよう‐いがく【東洋医学】‥ヤウ‥

東洋、特に中国の伝統的医学。→中国医学。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐えいわ‐じょがくいん‐だいがく【東洋英和女学院大学】‥ヤウ‥ヂヨ‥ヰン‥

私立大学の一つ。カナダ‐メソジスト教会の宣教師が1884年(明治17)に創設した東洋英和女学校を前身とし、1946年東洋英和女学院と改称。89年現大学。横浜市緑区。

⇒とう‐よう【東洋】

どうよう‐おどり【童謡踊】‥エウヲドリ

童謡に合わせて踊る表情舞踊。古来からあるが、現行のものは多く大正末期以後の新作。

⇒どう‐よう【童謡】

とうよう‐おり【東洋織】‥ヤウ‥

①綿織物の一種。経緯たてよこともに木綿の太糸を用いた敷物用織物。

②絹綿交織まぜおり物。緯には綿糸を使い、経には二重の練絹糸を用いて紋様を織り出した布。袋物や鼻緒地とする。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐おんがく【東洋音楽】‥ヤウ‥

東洋、すなわち日本・中国・東南アジア・インド・西アジアなどのアジア諸民族間に行われる音楽の総称。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐が【東洋画】‥ヤウグワ

東洋、特に中国を中心に発達した絵画の総称。日本画も広い意味ではこれに含まれる。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐かい【当用買い】タウ‥カヒ

さしあたり使う分だけを買うこと。

⇒とう‐よう【当用】

とうよう‐がく【東洋学】‥ヤウ‥

東洋について研究する学問。宣教師が現地の事情を本国に報告したことから、ヨーロッパに始まる。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐かんじ【当用漢字】タウ‥

現代国語を書き表すために、日常使用する漢字の範囲を定めたもので、国語審議会が決定・答申し、政府が訓令・告示をもって公布した1850字の漢字。1946年(昭和21)11月発表。その後、48年2月に当用漢字音訓表・当用漢字別表(いわゆる教育漢字)が、49年4月には当用漢字字体表が発表された。現在は常用漢字(1981年10月告示)がこれにかわる。→常用漢字。

⇒とう‐よう【当用】

とうよう‐く【東洋区】‥ヤウ‥

動物地理学上の一区域。ボルネオ・フィリピン以西の東南アジア。ヒマラヤ山脈以南のインドからインドシナ、長江以南のユーラシア大陸を含む。ヒヨケザル類・テナガザル・メガネザル・ツパイなどの霊長類、マメジカ・コノハドリの類を産する。→動物地理区(図)。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐し【東洋紙】‥ヤウ‥

三椏みつまた繊維を原料とし、溜漉ためずき法による厚手の強靱な和紙。福岡県のほか高知・岐阜・福井などに産し、主に包み紙に使用。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐じゆうとう【東洋自由党】‥ヤウ‥イウタウ

大井憲太郎らが中心となって1892年(明治25)組織した政党。民権の拡張とともに強硬外交を唱える。翌年解散。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐だいがく【東洋大学】‥ヤウ‥

私立大学の一つ。前身は1887年(明治20)井上円了が創設した哲学館。1906年東洋大学と改称。49年新制大学。本部は東京都文京区。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐たくしょく‐かぶしきがいしゃ【東洋拓殖株式会社】‥ヤウ‥グワイ‥

朝鮮における植民地的農業経営のために1908年に設立された日本の国策会社。土地買収・地主的農業経営を行い、のち中国東北部・南洋などにも進出。45年解体。東拓。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐だんつう【東洋緞通】‥ヤウ‥

トルコ・ペルシア・インド・中国および日本で製出する緞通の総称。主として手工業により、色の調和、模様の高尚優美を特徴とする。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐にっき【当用日記】タウ‥

さしあたっての用事を記す日記。

⇒とう‐よう【当用】

とうよう‐ぶんこ【東洋文庫】‥ヤウ‥

東洋学関係の図書館・研究機関。1917年(大正6)に岩崎久弥がG.E.モリソンから購入した蔵書を中心としてモリソン文庫を設立。24年東洋文庫と改称。和漢洋の東洋学文献を収集し、また、和書の貴重書を含む岩崎文庫などを加える。第二次大戦後は国立国会図書館支部。東京都文京区。

⇒とう‐よう【東洋】

とう‐よく【湯浴】タウ‥

①ゆあみ。入浴。

②化学実験・製薬などで、湯煎ゆせんを行うこと。また、その用器。普通、広い円孔のある蓋をもつ半球形の薄い銅製の鍋。ウォーター‐バス。

どう‐よく【胴欲】

(ドンヨク(貪欲)の転)

①非常に欲が深いこと。ひどくむさぼること。可笑記「不行儀、―深く」

②むごいこと。非道なこと。狂言、清水「そのやうな―な事するものか」

どう‐よろい【胴鎧】‥ヨロヒ

胴の部分にまとう鎧。

ドヴラートフ【Sergei D. Dovlatov】

ロシア(ソ連)の小説家。父はユダヤ人、母はアルメニア人。レニングラードに育ち、1978年アメリカ合衆国に亡命。ユーモアとアイロニーに満ちた語り口を身上とする。「わが家の人々」「かばん」など。(1941〜1990)

とうらい

拳けんの用語で、十のこと。浄瑠璃、冥途飛脚「拳の手品の手もたゆく、ろませ、さい、―、さんな」

とう‐らい【当来】タウ‥

①当然に来るべきこと。あたりまえ。

②まさに来るべき世。未来。来世。今昔物語集4「聖人は必ず―に成仏し給はむとす」

⇒とうらい‐どうし【当来導師】

⇒とうらい‐の‐ちぐ【当来の値遇】

とう‐らい【到来】タウ‥

①こちらへやって来ること。機運などの向いてくること。徒然草「我等が生死しょうじの―ただ今にもやあらん」。「時節―」

②他から贈物の届くこと。また、その物。

⇒とうらい‐ちょう【到来帳】

⇒とうらい‐もの【到来物】

とうらい‐さんな【唐来参和】タウ‥ワ

(名は三和とも書く。拳けんで数を表す語をもじった名)江戸後期の狂歌師、洒落本・黄表紙作者。加藤氏。通称、和泉屋源蔵。武士の出で、後に町人となり、本所松井町の娼家和泉屋に入婿。狂歌は四方赤良よものあからの門。洒落本「和唐珍解」、黄表紙「莫切自根金生木きるなのねからかねのなるき」など。(1744〜1810)

→文献資料[莫切自根金生木]

とうらい‐ちょう【到来帳】タウ‥チヤウ

(→)野帳のちょう2に同じ。

⇒とう‐らい【到来】

とうらい‐どうし【当来導師】タウ‥ダウ‥

来るべき世に出現する導師、すなわち56億7000万年を経た後、この世界に出現し、成道して衆生を化導するという弥勒みろく菩薩。

⇒とう‐らい【当来】

とうらい‐の‐ちぐ【当来の値遇】タウ‥

来るべき世で、弥勒菩薩に会って仏道を成ずること。太平記3「今生の逆罪を翻して―とや成らん」

⇒とう‐らい【当来】

とうらい‐もの【到来物】タウ‥

他から贈って来たもの。もらいもの。いただきもの。

⇒とう‐らい【到来】

とう‐らく【当落】タウ‥

当選と落選。「―が決まる」

とう‐らく【頭絡】

牛・馬・羊などの移動・運動・調教・使役の時に用いる綱・皮などの繋縛用具。

とう‐らく【騰落】

物価の高くなることと安くなること。騰貴と下落。

どう‐らく【道楽】ダウ‥

(道を解して自ら楽しむ意から)

①本職以外の趣味などにふけり楽しむこと。また、その趣味。「釣―」

②ものずき。好事こうず。

③酒色・博打ばくちなどの遊興にふけること。放蕩。遊蕩。また、その人。浮世床初「人も三十越して―になつたのはむづかしいよ」。「―で身を持ち崩す」

⇒どうらく‐むすこ【道楽息子】

⇒どうらく‐もの【道楽者】

どうらく‐むすこ【道楽息子】ダウ‥

身持ちのよくない息子。放蕩息子。

⇒どう‐らく【道楽】

どうらく‐もの【道楽者】ダウ‥

①酒色・博打などにふける者。放蕩な人。身持ちの悪い人。特に、ばくちうち。

②なまけもの。

⇒どう‐らく【道楽】

とうら‐ご【俵子】

(西日本で)海鼠なまこ。特に正月には初俵という。たわらご。

とう‐らん【冬卵】

ワムシ・ミジンコなどや扁形動物のある種で、秋の終りに産む大形の卵。耐久卵。ふゆらん。↔夏卵

とう‐らん【闘乱】

争乱。戦乱。源平盛衰記9「たとひ合戦―の中なりとも」

どう‐らん【胴乱】

①革または羅紗ラシャ布などで作った方形の袋。薬・印・煙草・銭などを入れて腰に下げる。もとは銃丸を入れる袋だったという。銃卵。筒卵。佩嚢はいのう。

胴乱

どう‐やら

〔副〕

①ようようのことで。なんとか。どうにか。「―暮しが成り立つ」

②何となく。どことなく。浮世風呂4「私共も―洗ひたう成ります」。「―一雨来そうだ」

⇒どうやら‐こうやら

どうやら‐こうやら‥カウ‥

ようやくのことで。かろうじて。どうにかこうにか。浮世風呂3「あれが気ままにして置いても、―覚えるから」

⇒どう‐やら

とう‐ゆ【灯油】

(kerosene)

①点灯用の油。ともしあぶら。

②原油を蒸留しセ氏150〜280度で留出する留分りゅうぶん。古くは灯火用とし、暖房用燃料・ディーゼル発動機燃料・ジェット機関燃料・機械洗浄などに用いる。ケロシン。

⇒とうゆ‐きかん【灯油機関】

とう‐ゆ【桐油】

①アブラギリの種子を圧搾して得る乾性油。古くから灯火に用いられた。油紙用またペイント・ワニスの製造原料とするが、食用には不可。きりあぶら。

②桐油紙の略。

③桐油合羽の略。

⇒とうゆ‐うるし【桐油漆】

⇒とうゆ‐ガッパ【桐油合羽】

⇒とうゆ‐がみ【桐油紙】

とう‐ゆう【党友】タウイウ

①同じ党派のなかま。

②外部からその党派をたすける者。

どう‐ゆう【同友】‥イウ

志を同じくする友。

どう‐ゆう【同憂】‥イウ

憂いをともにすること。また、その人。「―の士」

どう‐ゆう【導誘】ダウイウ

みちびきいざなうこと。誘導。

とうゆうき【東遊記】‥イウ‥

紀行。橘南谿著。1784年(天明4)秋から2年間、京を出て江戸に至り、東海・東山・北陸を遍歴した間の佳話・異聞などを記録。前編5巻5冊は95年(寛政7)刊、後編5巻5冊は97年刊。→西遊記3

とう‐ゆう‐し【投融資】

投資と融資。

とうゆ‐うるし【桐油漆】

桐油に滑石・密陀僧みつだそうなどを混ぜ、顔料を加えて製した塗料。

⇒とう‐ゆ【桐油】

とうゆ‐ガッパ【桐油合羽】

桐油紙で製した合羽。多く人足や小者などが用いる。

⇒とう‐ゆ【桐油】

とうゆ‐がみ【桐油紙】

桐油をひいた紙。もと美濃紙を用いたが、現時は多く洋紙に荏油えのあぶらをひいて製する。よく湿気・雨などを防ぐので桐油合羽・包み紙に用いる。合羽紙。

⇒とう‐ゆ【桐油】

とうゆ‐きかん【灯油機関】‥クワン

灯油を加熱気化し、これを点火爆発して動力を発生させる内燃機関。主に小馬力の漁船または農業機械に用いる。

⇒とう‐ゆ【灯油】

とう‐ゆみ【唐弓】タウ‥

綿を打って柔らかくする道具。5尺余の木弓に鯨の弦を張ったもの。わたうちゆみ。日本永代蔵5「―といふ物はじめて作り出し」

とう‐よ【投与】

①投げ与えること。

②薬剤を与えること。

とうよ【東予】

愛媛県中部の旧市名。→西条1

とう‐よ【党与】タウ‥

なかま。くみ。徒党。折たく柴の記上「我が父もその―なり」

とう‐よう【灯用】

灯火に用いること。「―アルコール」

とう‐よう【当用】タウ‥

①さしあたっての用事。当面の需要。日葡辞書「タウヨウニタツ」

②さしあたって使用すること。

⇒とうよう‐かい【当用買い】

⇒とうよう‐かんじ【当用漢字】

⇒とうよう‐にっき【当用日記】

とう‐よう【東洋】‥ヤウ

①トルコ以東のアジア諸国の総称。特に、アジアの東部及び南部、すなわち日本・中国・インド・ミャンマー(ビルマ)・タイ・インドシナ・インドネシアなどの称。↔西洋。

②中国で、日本を指す称呼。

⇒とうよう‐いがく【東洋医学】

⇒とうよう‐えいわ‐じょがくいん‐だいがく【東洋英和女学院大学】

⇒とうよう‐おり【東洋織】

⇒とうよう‐おんがく【東洋音楽】

⇒とうよう‐が【東洋画】

⇒とうよう‐がく【東洋学】

⇒とうよう‐く【東洋区】

⇒とうよう‐し【東洋紙】

⇒とうよう‐じゆうとう【東洋自由党】

⇒とうよう‐だいがく【東洋大学】

⇒とうよう‐たくしょく‐かぶしきがいしゃ【東洋拓殖株式会社】

⇒とうよう‐だんつう【東洋緞通】

⇒とうよう‐ぶんこ【東洋文庫】

とう‐よう【桃夭】タウエウ

[詩経周南、桃夭](「夭」は、若く美しいさま)嫁ぐ女性を桃の美しさにたとえていう語。よめいりどき。嫁期。

とう‐よう【盗用】タウ‥

ぬすんで使用すること。「デザイン―」

とう‐よう【陶窯】タウエウ

陶磁器を焼くかま。

とう‐よう【登用・登庸】

官職などに、人材を引きあげ用いること。「新人を―する」「―試験」

とう‐よう【蕩揺】タウエウ

ゆれ動くこと。ゆり動かすこと。

とう‐よう【糖葉】タウエフ

光合成で同化された炭水化物が、主としてブドウ糖や庶糖などの糖として堆積される葉。イネ科など単子葉植物の葉に多い。↔澱粉葉

どう‐よう【同様】‥ヤウ

同じさまであること。「ただ―の値段」「母―に親しんだ人」

どう‐よう【動揺】‥エウ

①動きゆらぐこと。ぐらつくこと。

②転じて、気持などが不安定になること。不安。「心の―を隠す」

③騒擾そうじょう。さわぎ。「政界の―」

どう‐よう【童幼】‥エウ

年少の者。おさないこども。

どう‐よう【童謡】‥エウ

①子供が作って口ずさむ歌、または詩。

②㋐童心をそれにふさわしい言葉で表現した、子供のための歌、または詩。民間に伝承されてきたものを「わらべうた」という。

㋑大正中期から昭和初期にかけて、北原白秋らが文部省唱歌を批判して作成し、運動によって普及させた子供の歌。

⇒どうよう‐おどり【童謡踊】

とうよう‐いがく【東洋医学】‥ヤウ‥

東洋、特に中国の伝統的医学。→中国医学。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐えいわ‐じょがくいん‐だいがく【東洋英和女学院大学】‥ヤウ‥ヂヨ‥ヰン‥

私立大学の一つ。カナダ‐メソジスト教会の宣教師が1884年(明治17)に創設した東洋英和女学校を前身とし、1946年東洋英和女学院と改称。89年現大学。横浜市緑区。

⇒とう‐よう【東洋】

どうよう‐おどり【童謡踊】‥エウヲドリ

童謡に合わせて踊る表情舞踊。古来からあるが、現行のものは多く大正末期以後の新作。

⇒どう‐よう【童謡】

とうよう‐おり【東洋織】‥ヤウ‥

①綿織物の一種。経緯たてよこともに木綿の太糸を用いた敷物用織物。

②絹綿交織まぜおり物。緯には綿糸を使い、経には二重の練絹糸を用いて紋様を織り出した布。袋物や鼻緒地とする。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐おんがく【東洋音楽】‥ヤウ‥

東洋、すなわち日本・中国・東南アジア・インド・西アジアなどのアジア諸民族間に行われる音楽の総称。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐が【東洋画】‥ヤウグワ

東洋、特に中国を中心に発達した絵画の総称。日本画も広い意味ではこれに含まれる。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐かい【当用買い】タウ‥カヒ

さしあたり使う分だけを買うこと。

⇒とう‐よう【当用】

とうよう‐がく【東洋学】‥ヤウ‥

東洋について研究する学問。宣教師が現地の事情を本国に報告したことから、ヨーロッパに始まる。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐かんじ【当用漢字】タウ‥

現代国語を書き表すために、日常使用する漢字の範囲を定めたもので、国語審議会が決定・答申し、政府が訓令・告示をもって公布した1850字の漢字。1946年(昭和21)11月発表。その後、48年2月に当用漢字音訓表・当用漢字別表(いわゆる教育漢字)が、49年4月には当用漢字字体表が発表された。現在は常用漢字(1981年10月告示)がこれにかわる。→常用漢字。

⇒とう‐よう【当用】

とうよう‐く【東洋区】‥ヤウ‥

動物地理学上の一区域。ボルネオ・フィリピン以西の東南アジア。ヒマラヤ山脈以南のインドからインドシナ、長江以南のユーラシア大陸を含む。ヒヨケザル類・テナガザル・メガネザル・ツパイなどの霊長類、マメジカ・コノハドリの類を産する。→動物地理区(図)。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐し【東洋紙】‥ヤウ‥

三椏みつまた繊維を原料とし、溜漉ためずき法による厚手の強靱な和紙。福岡県のほか高知・岐阜・福井などに産し、主に包み紙に使用。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐じゆうとう【東洋自由党】‥ヤウ‥イウタウ

大井憲太郎らが中心となって1892年(明治25)組織した政党。民権の拡張とともに強硬外交を唱える。翌年解散。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐だいがく【東洋大学】‥ヤウ‥

私立大学の一つ。前身は1887年(明治20)井上円了が創設した哲学館。1906年東洋大学と改称。49年新制大学。本部は東京都文京区。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐たくしょく‐かぶしきがいしゃ【東洋拓殖株式会社】‥ヤウ‥グワイ‥

朝鮮における植民地的農業経営のために1908年に設立された日本の国策会社。土地買収・地主的農業経営を行い、のち中国東北部・南洋などにも進出。45年解体。東拓。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐だんつう【東洋緞通】‥ヤウ‥

トルコ・ペルシア・インド・中国および日本で製出する緞通の総称。主として手工業により、色の調和、模様の高尚優美を特徴とする。

⇒とう‐よう【東洋】

とうよう‐にっき【当用日記】タウ‥

さしあたっての用事を記す日記。

⇒とう‐よう【当用】

とうよう‐ぶんこ【東洋文庫】‥ヤウ‥

東洋学関係の図書館・研究機関。1917年(大正6)に岩崎久弥がG.E.モリソンから購入した蔵書を中心としてモリソン文庫を設立。24年東洋文庫と改称。和漢洋の東洋学文献を収集し、また、和書の貴重書を含む岩崎文庫などを加える。第二次大戦後は国立国会図書館支部。東京都文京区。

⇒とう‐よう【東洋】

とう‐よく【湯浴】タウ‥

①ゆあみ。入浴。

②化学実験・製薬などで、湯煎ゆせんを行うこと。また、その用器。普通、広い円孔のある蓋をもつ半球形の薄い銅製の鍋。ウォーター‐バス。

どう‐よく【胴欲】

(ドンヨク(貪欲)の転)

①非常に欲が深いこと。ひどくむさぼること。可笑記「不行儀、―深く」

②むごいこと。非道なこと。狂言、清水「そのやうな―な事するものか」

どう‐よろい【胴鎧】‥ヨロヒ

胴の部分にまとう鎧。

ドヴラートフ【Sergei D. Dovlatov】

ロシア(ソ連)の小説家。父はユダヤ人、母はアルメニア人。レニングラードに育ち、1978年アメリカ合衆国に亡命。ユーモアとアイロニーに満ちた語り口を身上とする。「わが家の人々」「かばん」など。(1941〜1990)

とうらい

拳けんの用語で、十のこと。浄瑠璃、冥途飛脚「拳の手品の手もたゆく、ろませ、さい、―、さんな」

とう‐らい【当来】タウ‥

①当然に来るべきこと。あたりまえ。

②まさに来るべき世。未来。来世。今昔物語集4「聖人は必ず―に成仏し給はむとす」

⇒とうらい‐どうし【当来導師】

⇒とうらい‐の‐ちぐ【当来の値遇】

とう‐らい【到来】タウ‥

①こちらへやって来ること。機運などの向いてくること。徒然草「我等が生死しょうじの―ただ今にもやあらん」。「時節―」

②他から贈物の届くこと。また、その物。

⇒とうらい‐ちょう【到来帳】

⇒とうらい‐もの【到来物】

とうらい‐さんな【唐来参和】タウ‥ワ

(名は三和とも書く。拳けんで数を表す語をもじった名)江戸後期の狂歌師、洒落本・黄表紙作者。加藤氏。通称、和泉屋源蔵。武士の出で、後に町人となり、本所松井町の娼家和泉屋に入婿。狂歌は四方赤良よものあからの門。洒落本「和唐珍解」、黄表紙「莫切自根金生木きるなのねからかねのなるき」など。(1744〜1810)

→文献資料[莫切自根金生木]

とうらい‐ちょう【到来帳】タウ‥チヤウ

(→)野帳のちょう2に同じ。

⇒とう‐らい【到来】

とうらい‐どうし【当来導師】タウ‥ダウ‥

来るべき世に出現する導師、すなわち56億7000万年を経た後、この世界に出現し、成道して衆生を化導するという弥勒みろく菩薩。

⇒とう‐らい【当来】

とうらい‐の‐ちぐ【当来の値遇】タウ‥

来るべき世で、弥勒菩薩に会って仏道を成ずること。太平記3「今生の逆罪を翻して―とや成らん」

⇒とう‐らい【当来】

とうらい‐もの【到来物】タウ‥

他から贈って来たもの。もらいもの。いただきもの。

⇒とう‐らい【到来】

とう‐らく【当落】タウ‥

当選と落選。「―が決まる」

とう‐らく【頭絡】

牛・馬・羊などの移動・運動・調教・使役の時に用いる綱・皮などの繋縛用具。

とう‐らく【騰落】

物価の高くなることと安くなること。騰貴と下落。

どう‐らく【道楽】ダウ‥

(道を解して自ら楽しむ意から)

①本職以外の趣味などにふけり楽しむこと。また、その趣味。「釣―」

②ものずき。好事こうず。

③酒色・博打ばくちなどの遊興にふけること。放蕩。遊蕩。また、その人。浮世床初「人も三十越して―になつたのはむづかしいよ」。「―で身を持ち崩す」

⇒どうらく‐むすこ【道楽息子】

⇒どうらく‐もの【道楽者】

どうらく‐むすこ【道楽息子】ダウ‥

身持ちのよくない息子。放蕩息子。

⇒どう‐らく【道楽】

どうらく‐もの【道楽者】ダウ‥

①酒色・博打などにふける者。放蕩な人。身持ちの悪い人。特に、ばくちうち。

②なまけもの。

⇒どう‐らく【道楽】

とうら‐ご【俵子】

(西日本で)海鼠なまこ。特に正月には初俵という。たわらご。

とう‐らん【冬卵】

ワムシ・ミジンコなどや扁形動物のある種で、秋の終りに産む大形の卵。耐久卵。ふゆらん。↔夏卵

とう‐らん【闘乱】

争乱。戦乱。源平盛衰記9「たとひ合戦―の中なりとも」

どう‐らん【胴乱】

①革または羅紗ラシャ布などで作った方形の袋。薬・印・煙草・銭などを入れて腰に下げる。もとは銃丸を入れる袋だったという。銃卵。筒卵。佩嚢はいのう。

胴乱

②植物採集に用いる円筒状・長方形の携帯具。

③菓子の名。「ごまどうらん」の略。

どう‐らん【動乱】

世の中の騒ぎみだれること。騒乱。転じて、戦乱。太平記12「国々の―更にやむ時無し」。「―が起こる」

どう‐らん【銅藍】

硫化銅から成る鉱物。六方晶系の板状・鱗状結晶。濃藍色。銅の鉱石で、銅鉱床の酸化帯中などに見出される。コベライト。コベリン。

とうらん‐けい【倒卵形】タウ‥

卵のやや尖った方を下にした形。植物の葉では、先端が円く下端がやや細くなったもの。

とう‐り【東籬】

東の方にあるまがき。

⇒とうり‐よきょう【東籬余興】

とう‐り【党利】タウ‥

自分の所属する政党・党派の利益。

⇒とうり‐とうりゃく【党利党略】

とう‐り【凍梨】

霜で凍った梨。また、しみの出た老人の膚はだにたとえていう。

とう‐り【桃李】タウ‥

①桃ももと李すもも。

②[劉禹錫、詩「満城桃李春官に属す」]試験官の採用した門下生。また、自分の推挙した人材。自分の取り立てた門人。

⇒桃李言わざれども下自ずから蹊を成す

⇒桃李の粧

⇒桃李門に満つ

とう‐り【統理】

統すべおさめること。

どう‐り【道理】ダウ‥

①物事のそうあるべきすじみち。ことわり。源氏物語帚木「世の―を思ひとりて」。「そんなことが許される―がない」

②人の行うべき正しい道。道義。「―にはずれた行為」

⇒どうり‐ぜめ【道理責め】

⇒どうり‐づめ【道理詰め】

⇒どうり‐で【道理で】

⇒どうり‐はずれ【道理外れ】

⇒道理を詰む

⇒道理を破る法はあれども法を破る道理なし

②植物採集に用いる円筒状・長方形の携帯具。

③菓子の名。「ごまどうらん」の略。

どう‐らん【動乱】

世の中の騒ぎみだれること。騒乱。転じて、戦乱。太平記12「国々の―更にやむ時無し」。「―が起こる」

どう‐らん【銅藍】

硫化銅から成る鉱物。六方晶系の板状・鱗状結晶。濃藍色。銅の鉱石で、銅鉱床の酸化帯中などに見出される。コベライト。コベリン。

とうらん‐けい【倒卵形】タウ‥

卵のやや尖った方を下にした形。植物の葉では、先端が円く下端がやや細くなったもの。

とう‐り【東籬】

東の方にあるまがき。

⇒とうり‐よきょう【東籬余興】

とう‐り【党利】タウ‥

自分の所属する政党・党派の利益。

⇒とうり‐とうりゃく【党利党略】

とう‐り【凍梨】

霜で凍った梨。また、しみの出た老人の膚はだにたとえていう。

とう‐り【桃李】タウ‥

①桃ももと李すもも。

②[劉禹錫、詩「満城桃李春官に属す」]試験官の採用した門下生。また、自分の推挙した人材。自分の取り立てた門人。

⇒桃李言わざれども下自ずから蹊を成す

⇒桃李の粧

⇒桃李門に満つ

とう‐り【統理】

統すべおさめること。

どう‐り【道理】ダウ‥

①物事のそうあるべきすじみち。ことわり。源氏物語帚木「世の―を思ひとりて」。「そんなことが許される―がない」

②人の行うべき正しい道。道義。「―にはずれた行為」

⇒どうり‐ぜめ【道理責め】

⇒どうり‐づめ【道理詰め】

⇒どうり‐で【道理で】

⇒どうり‐はずれ【道理外れ】

⇒道理を詰む

⇒道理を破る法はあれども法を破る道理なし

広辞苑 ページ 13969 での【○どうも言われぬ】単語。