複数辞典一括検索+![]()

![]()

とき【時】🔗⭐🔉

とき【時】

①過去から現在へ、さらに未来へと連続して、とどまることなく過ぎゆく現象。月日の移りゆき。時間。光陰。普通平均太陽時を用い、秒・分・時・日・週・月・年などの単位に分けて計る。「―の流れ」→時間。

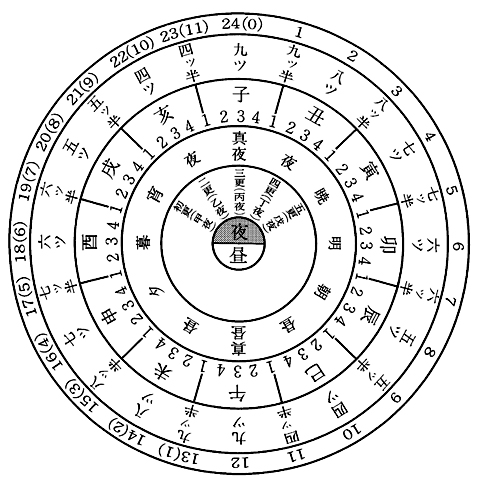

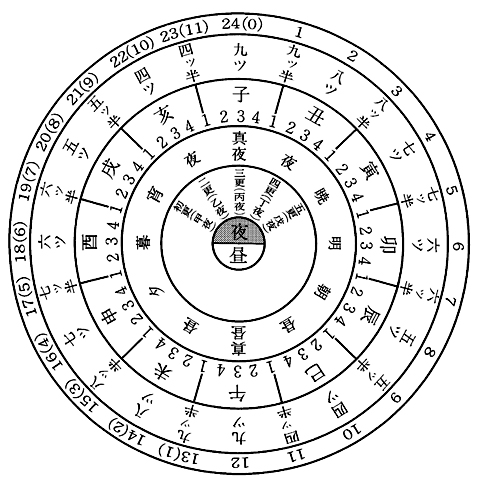

②一昼夜の区分。現今は真夜中(午前零時)から真昼(午後零時)までを午前、真昼から真夜中までを午後とし、そのおのおのを12等分(または午前・午後を通して24等分)する。昔は、12辰刻が広く行われた。これは夜半を九つ、一刻を終わるごとに八つ・七つ・六つ・五つ・四つとし、正午を再び九つとして四つに至る区分である。また、時刻を方位に結びつけ、一日を十二支に配して12等分し(夜半前後一刻を子ねの刻とする。午前零時から午前2時までを子の刻とする説もある)、一刻の前半・後半を初刻と正刻に分け、さらにまた四分などする区分もあった。この区分は、後に一刻を上・中・下に三分するようになった。また民間では、日出・日没を基準に定めて、明六つ・暮六つとし、昼間・夜間をそれぞれ6等分して、四季に応じて適当な分割による時刻をも定めた。時刻。刻限。「―を告げる」

時

③時候。季節。「―の花」

④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」

⑤特定の時期。

㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」

㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」

㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」

㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」

⑥㋐時代。年代。世。「若い―」

㋑当時。当代。「―の将軍」

⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」

㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」

⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。

⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」

⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」

⇒時移り事去る

⇒時となく

⇒時と場合

⇒時なるかな

⇒時に遇う

⇒時に遇えば鼠も虎となる

⇒時に当たる

⇒時に従う

⇒時につく

⇒時に取りて

⇒時に因る

⇒時に寄る

⇒時の代官、日の奉行

⇒時の用には鼻をも削ぐ

⇒時は得難くして失い易し

⇒時は金なり

⇒時人を待たず

⇒時も時

⇒時わかず

⇒時を争う

⇒時を失う

⇒時を移さず

⇒時を得る

⇒時を稼ぐ

⇒時をかわさず

⇒時を奏す

⇒時を撞く

⇒時をつくる

⇒時を見る

③時候。季節。「―の花」

④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」

⑤特定の時期。

㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」

㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」

㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」

㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」

⑥㋐時代。年代。世。「若い―」

㋑当時。当代。「―の将軍」

⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」

㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」

⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。

⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」

⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」

⇒時移り事去る

⇒時となく

⇒時と場合

⇒時なるかな

⇒時に遇う

⇒時に遇えば鼠も虎となる

⇒時に当たる

⇒時に従う

⇒時につく

⇒時に取りて

⇒時に因る

⇒時に寄る

⇒時の代官、日の奉行

⇒時の用には鼻をも削ぐ

⇒時は得難くして失い易し

⇒時は金なり

⇒時人を待たず

⇒時も時

⇒時わかず

⇒時を争う

⇒時を失う

⇒時を移さず

⇒時を得る

⇒時を稼ぐ

⇒時をかわさず

⇒時を奏す

⇒時を撞く

⇒時をつくる

⇒時を見る

③時候。季節。「―の花」

④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」

⑤特定の時期。

㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」

㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」

㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」

㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」

⑥㋐時代。年代。世。「若い―」

㋑当時。当代。「―の将軍」

⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」

㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」

⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。

⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」

⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」

⇒時移り事去る

⇒時となく

⇒時と場合

⇒時なるかな

⇒時に遇う

⇒時に遇えば鼠も虎となる

⇒時に当たる

⇒時に従う

⇒時につく

⇒時に取りて

⇒時に因る

⇒時に寄る

⇒時の代官、日の奉行

⇒時の用には鼻をも削ぐ

⇒時は得難くして失い易し

⇒時は金なり

⇒時人を待たず

⇒時も時

⇒時わかず

⇒時を争う

⇒時を失う

⇒時を移さず

⇒時を得る

⇒時を稼ぐ

⇒時をかわさず

⇒時を奏す

⇒時を撞く

⇒時をつくる

⇒時を見る

③時候。季節。「―の花」

④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」

⑤特定の時期。

㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」

㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」

㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」

㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」

⑥㋐時代。年代。世。「若い―」

㋑当時。当代。「―の将軍」

⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」

㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」

⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。

⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」

⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」

⇒時移り事去る

⇒時となく

⇒時と場合

⇒時なるかな

⇒時に遇う

⇒時に遇えば鼠も虎となる

⇒時に当たる

⇒時に従う

⇒時につく

⇒時に取りて

⇒時に因る

⇒時に寄る

⇒時の代官、日の奉行

⇒時の用には鼻をも削ぐ

⇒時は得難くして失い易し

⇒時は金なり

⇒時人を待たず

⇒時も時

⇒時わかず

⇒時を争う

⇒時を失う

⇒時を移さず

⇒時を得る

⇒時を稼ぐ

⇒時をかわさず

⇒時を奏す

⇒時を撞く

⇒時をつくる

⇒時を見る

広辞苑 ページ 14032 での【時】単語。