複数辞典一括検索+![]()

![]()

じ【時】🔗⭐🔉

じ【時】

①ころ。おり。特定のとき。源氏物語夕霧「初夜の―果てむ程に」。「着水―のけが」

②1時間。また、時刻を示す語。「毎―30キロ」

じ‐い【時衣】🔗⭐🔉

じ‐い【時衣】

時節に着る衣服。時服。

○時雨の化じうのか🔗⭐🔉

○時雨の化じうのか

[孟子尽心上]仁君の教化を時雨が草木を潤すのにたとえていう語。

⇒じ‐う【時雨】

し‐うん【紫雲】

紫色の雲。めでたい雲。念仏行者の臨終のとき、仏がこの雲に乗って来迎らいごうするという。

じ‐うん【自運】

書道で、書く人の自由に筆を運ぶこと。また、そうして書いた書。↔臨書

じうん【似雲】

江戸中期の歌僧。初め如雲と称。安芸の人。武者小路実陰の門。西行に私淑し、諸国を行脚。著「磯の浪」、家集「年並草」など。(1673〜1753)

じ‐うん【時運】

時のまわりあわせ。時の運命。「―に恵まれる」

じうん【慈雲】

江戸中期の真言宗の僧。諱いみなは飲光おんこう。号は葛城山人・百不知童子。大坂の人。正法律を提唱し、悉曇しったん学を研究。また、雲伝神道を創唱。著「梵学津梁」「南海寄帰伝解纜鈔」「十善法語」など。(1718〜1804)

しうんえい【紫雲英】

〔植〕レンゲソウの漢名。

し‐うんてん【試運転】

乗物や機械などが完成した際、一般の使用前に運転状態を試験すること。「原子炉の―」

し‐うんどう【視運動】

地球上から見た諸天体の見かけの空間運動。天体の天球に対する運動から日周運動を除いたもの。

し‐え【四衛】‥ヱ

左右の衛士府えじふおよび左右の兵衛府ひょうえふの総称。

し‐え【紫衣】

(シイとも)紫色の僧衣。日本では1249年(建長1)以降、天皇が高僧に下賜した。紫袈裟。「―事件」

し‐え【緇衣】

(シイとも)

①黒色の衣。墨染めの衣。

②転じて、僧。

シェア【share】

①株式。

②共有すること。分かち合うこと。「ルーム‐―」

③マーケット‐シェアの略。

⇒シェア‐クロッパー【share cropper】

シェア‐クロッパー【share cropper】

分益小作農民。特に南北戦争後のアメリカ南部において、苛酷な小作条件と前借り制度によって隷属的な立場に置かれた小作人。第二次大戦期まで南部経済の中心を担う。

⇒シェア【share】

シェアリング【sharing】

分かち合うこと。共有すること。「ワーク‐―」

し‐えい【四裔】

(「裔」は衣のすその意)国の四方のはて。

し‐えい【市営】

地方自治団体である市の経営。「―バス」

し‐えい【私営】

個人の経営。

⇒しえい‐でん【私営田】

じ‐えい【自営】

独立して自ら事業を営むこと。

⇒じえい‐ぎょう【自営業】

じ‐えい【自衛】‥ヱイ

自力で自分を防衛すること。「―団」

⇒じえい‐かん【自衛官】

⇒じえい‐かん【自衛艦】

⇒じえい‐かんたい【自衛艦隊】

⇒じえい‐けん【自衛権】

⇒じえい‐たい【自衛隊】

じ‐えい【侍衛】‥ヱイ

貴人のそば近く仕えて護衛すること。

シエイエス【Emmanuel Joseph Sieyès】

フランスの政治家。初め聖職者。1789年「第三身分とは何か」を書き、ついで大革命の際、三部会・国民議会で活動。のち99年ナポレオンと提携、第2統領となる。アベ=シエイエス。(1748〜1836)

じえい‐かん【自衛官】‥ヱイクワン

防衛省の職員(隊員)のうち、陸上・海上・航空の各自衛隊などに勤務する者。制服を着用し、指定場所に居住する義務を負う。「女性―」「予備―」

⇒じ‐えい【自衛】

じえい‐かん【自衛艦】‥ヱイ‥

海上自衛隊の艦艇。護衛艦・潜水艦・掃海艦艇・哨戒艦艇などがある。

⇒じ‐えい【自衛】

じえい‐かんたい【自衛艦隊】‥ヱイ‥

海上自衛隊の主力実戦部隊。自衛艦隊司令部および護衛艦隊・航空集団・潜水艦隊・掃海隊群その他の直轄部隊から成る。

⇒じ‐えい【自衛】

じえい‐ぎょう【自営業】‥ゲフ

自ら事業を営んでいること。また、自ら経営する事業。

⇒じ‐えい【自営】

じえい‐けん【自衛権】‥ヱイ‥

国際法上、国家が自国または自国民に対する急迫不正の侵害を除去するため、やむを得ず行う防衛の権利。

⇒じ‐えい【自衛】

じえい‐たい【自衛隊】‥ヱイ‥

日本の安全を保つための、直接および間接の侵略に対する防衛組織。内閣総理大臣が最高指揮権を有し、防衛省が管理・運営する。陸上・海上・航空の各自衛隊から成る。1954年(昭和29)防衛庁設置法により、保安隊(警察予備隊の後身)・警備隊(海上警備隊の後身)を改組したもの。

インド洋へ向け出港する自衛艦(佐世保 2001年11月)

提供:毎日新聞社

警察予備隊・保安隊・自衛隊

提供:NHK

⇒じ‐えい【自衛】

しえい‐でん【私営田】

奈良・平安時代、荒廃地・空閑地などを利用し、個人的に開発・経営した農場。土豪が直接経営するのが一般。↔公営田くえいでん

⇒し‐えい【私営】

シェイプ【shape】

⇒シェープ

ジェヴォンズ【William Stanley Jevons】

イギリスの経済学者。メンガー・ワルラスらと並んで限界効用理論を提唱。著「経済学の理論」「石炭問題」など。(1835〜1882)

ジェー【J・j】

①アルファベットの10番目の文字。

②〔理〕ジュール(仕事・エネルギーの単位)の記号(J)。

ジェー‐アール【JR】

(Japan Railway)国鉄が1987年に分割・民営化して新設した旅客鉄道会社6社と貨物鉄道1社の統一的略称。それぞれの会社はJR東海・JR西日本などと称する。→日本国有鉄道

ジェー‐エー【JA】

(Japan Agricultural cooperatives)農協の新しい呼称。1991年の全国農協大会で決まる。

ジェー‐オー‐シー【JOC】

(Japan Olympic Committee)日本オリンピック委員会の略称。

シェーカー【shaker】

カクテルを作るとき洋酒・氷などを入れて振り、混合したり素早く冷やしたりするための金属製の器具。攪拌器。

ジェー‐カーブ‐こうか【Jカーブ効果】‥カウクワ

〔経〕為替レートの変化により貿易収支を均衡させる効果がすぐには現れない現象。貿易収支の黒字による円の上昇(円高)がかえって貿易黒字を拡大させたのち、やがて黒字縮小に向かうのはその例。

シェーク【shake】

①小刻みに振ること。揺り動かすこと。

②カクテルやドレッシングを容器に入れて振りまぜること。

③材料を振りまぜて作った飲み物。特に、アイス‐クリームを材料とするものをいう。

⇒シェーク‐ハンド【shake-hands】

シェークスピア【William Shakespeare】

イギリスの劇作家・詩人。エリザベス朝ルネサンス文学の代表者。ストラトフォード‐アポン‐エーヴォンの生れ。青年時代にロンドンに出て、初め俳優、のち座付作者として約37編の戯曲を創作。四大悲劇「ハムレット」「オセロ」「リア王」「マクベス」をはじめ、史劇「リチャード三世」「ヘンリー四世」、悲劇「ロミオとジュリエット」「ジュリアス=シーザー」、喜劇「真夏の夜の夢」「ヴェニスの商人」、ロマンス劇「テンペスト」、そのほか詩集「ソネット集」などがある。沙翁。(1564〜1616)

シェーク‐ハンド【shake-hands】

(握手の意)シェークハンド‐グリップ(shake-hands grip)の略。卓球などで、握手するようなラケットの握り方。

⇒シェーク【shake】

シェーグレン‐しょうこうぐん【シェーグレン症候群】‥シヤウ‥

(スウェーデンの眼科医シェーグレン(H. S. C. Sjögren1899〜1987)に因む)涙腺や唾液腺の分泌が減少し、乾燥性結膜炎、角膜炎、唾液腺の腫脹、多発性関節炎などをひき起こす全身疾患。中年の女性に多く、自己免疫疾患と考えられる。

ジェー‐ターン

(和製語J turn)地方から都会へ出た人が、故郷に近い地方都市で就職・定住すること。→ユー‐ターン→アイ‐ターン

シェード【shade】

①光をさえぎる具。日除ひよけ。日覆ひおおい。

②電灯・電気スタンドの笠。

シェーバー【shaver】

剃刀かみそり。特に、電気剃刀。

シェーパー【shaper】

(→)形削かたけずり盤。

シェービング【shaving】

髭ひげなどをそること。「―‐クリーム」

シェープ【shape】

形。形状。シェイプ。

⇒シェープ‐アップ【shape up】

シェーファー【Anthony Shaffer】

イギリスの劇作家。P.L.シェーファーとは双子。作「スルース」など。兄弟合作の小説がある。(1926〜2001)

シェーファー【Peter Levin Shaffer】

イギリスの劇作家。伝統的写実に新技法を採り入れ、笑劇・歴史劇などさまざまな分野にわたる。作「アマデウス」など。シャファー。(1926〜)。

シェープ‐アップ【shape up】

美容や健康のために運動や減食をして体形をととのえること。

⇒シェープ【shape】

ジェー‐ペグ【JPEG】

(joint photographic experts group)画像データ記録のための圧縮方式の一つ。また、その方式によるファイル形式。→エムペグ。

▷もともとはカラー静止画像の圧縮規格を定めたISOと国際電気通信連合標準化セクター(ITU)の合同組織の呼称。

シェーマ【Schema ドイツ】

図式。形式。

ジェームズ【James】

(英語の男子名。ラテン語のヤコブス、ドイツ語のヤーコプ、フランス語のジャックに当たる)イギリス王。

①(1世)スチュアート王朝の祖。スコットランド王としては6世。1603年イングランド王位を継承して大ブリテン島を同君連合のもとに置いた。王権神授説を唱え、英国国教会強硬派を支持、議会と衝突。(1566〜1625)

②(2世)カトリックを復興、専断的政治を行なったため、1688年名誉革命によって王位を追われ、フランスに亡命。(1633〜1701)

ジェームズ【Cyril Lionel Robert James】

トリニダード‐トバゴ出身の小説家・歴史家・政治評論家。イギリス・アメリカで活動。代表作「黒いジャコバン」。(1901〜1989)

ジェームズ【Henry James】

イギリスの小説家。アメリカ生れ。W.ジェームズの弟。心理主義文学の先駆。作「ある婦人の肖像」「ねじの回転」など。(1843〜1916)

ジェームズ【William James】

アメリカの哲学者・心理学者。パースとともにプラグマティズムの提唱者。「純粋経験」に基づく根本的経験論を主張。また、思考を生存競争の道具とみなす機能的心理学を展開した。著「宗教経験の諸相」「心理学原理」「プラグマティズム」など。(1842〜1910)

ジェームズ‐ボンド【James Bond】

「フレミング(I. Fleming)」参照。

シェーラー【Max Scheler】

ドイツの哲学者。現象学的立場からカント倫理学の形式主義に反対し、実質的価値倫理学を展開、晩年には哲学的人間学の樹立を試みた。著「倫理学における形式主義と実質的価値倫理学」「宇宙における人間の位置」など。(1874〜1928)

ジェー‐リーグ

(和製語J league)1993年に発足した日本初のプロ‐サッカー‐リーグ。正式名は社団法人日本プロ‐サッカー‐リーグ。

シェーレ【Schere ドイツ】

〔経〕(鋏はさみの意)独占化した産業部門と非独占部門との価格差が鋏を開いたような形に漸次増大する現象。特に工業製品価格と農産物価格との間で強く現れる。鋏状価格差。

シェーレ【Carl Wilhelm Scheele】

スウェーデンの化学者。塩素・酸素・フッ化水素・乳酸・蓚酸しゅうさん・酒石酸の発見など多くの業績がある。(1742〜1786)

ジェーン‐エア【Jane Eyre】

C.ブロンテの長編小説。1847年刊。孤児ジェーンが地主ロチェスターの家庭教師として住み込み、狂気の妻バーサの死後、彼と結ばれるまでを描く。男性中心の社会に抵抗したヒロインが共感を呼んだ。

シェーンベルク【Arnold Schönberg】

オーストリアの作曲家。調性を否定した無調音楽、ついで十二音音楽の作曲技法を創始。1933年アメリカへ移住。作「月に憑かれたピエロ」「ワルシャワの生き残り」など。(1874〜1951)

し‐えき【四駅】

江戸時代、江戸の四隅にあって、五街道の出発点であった宿駅。千住せんじゅ(日光・奥州街道)・板橋(中山道)・品川(東海道)・内藤新宿(甲州街道)。四宿。

し‐えき【私益】

一個人の利益。私利。↔公益

し‐えき【使役】

①人を使って仕事(特に雑役)をさせること。他人にある行為をさせること。「―に駆り出される」

②(文法用語)他人に動作を行わせたり事態を引き起こさせたりすること。また、その意味を表す形式。日本語では使役の助動詞を動詞の未然形に付けて表す。

し‐えき【資益】

助け利すること。利益。

じ‐えき【自益】

自分の利益。個人の利益。

⇒じえき‐けん【自益権】

⇒じえき‐しんたく【自益信託】

じ‐えき【時疫】

流行病。はやりやまい。浮世草子、好色敗毒散「―をわづらひてみまかりぬ」

じ‐えき【滋液】

滋味のある液。甘味のある液。

じえき‐けん【自益権】

社員権の一つ。社員(株式会社では株主を指す)個人の利益のために社員に与えられている権利。剰余金配当請求権の類。↔共益権。

⇒じ‐えき【自益】

じえき‐しんたく【自益信託】

信託財産から生ずる利益が委託者に帰する信託。

⇒じ‐えき【自益】

しえき‐ほう【市易法】‥ハフ

中国、北宋の王安石の新法の一つ。小商人を豪商の搾取から守るため主な都市に市易務を設置し、小商人の滞貨を買い上げ、あるいはこれを抵当に低利で資金を融通した。

シエシエ【謝謝】

(中国語)ありがとう。

しえ‐じけん【紫衣事件】

1627年(寛永4)将軍徳川家光の時、皇室から大徳寺・妙心寺の僧に賜った紫衣を、幕府が法規を楯に奪い、幕命に従わない妙心寺の単伝・東源、大徳寺の沢庵・玉室らを罰した事件。

ジェズイット【Jesuit】

イエズス会に所属する修道士。

シエスタ【siesta スペイン】

スペインなどで、昼食後にとる昼寝。

ジェスチャー【gesture】

(ゼスチュアとも)

①身振り。手振り。手真似。「―を交えた会話」

②思わせぶりな態度。誠実さに欠ける形ばかりの態度。みせかけ。「―ばかりでやる気がない」

シェストフ【Lev Shestov】

ロシアの哲学者。フランスに亡命。真理は理性を超えるものとし、存在の非合理的根源を追求。不安の哲学として第一次大戦後に迎えられた。著「ドストエフスキーとニーチェ(悲劇の哲学)」「キルケゴールと実存哲学」など。(1866〜1938)

しえた・ぐ【虐ぐ・冤ぐ】シヘタグ

(古くはシヘタクと清音)〔他下二〕

①人をむごく扱う。虐待する。しいたげる。徒然草「すべて人を苦しめものを―・ぐることいやしき民の志をも奪ふべからず」

②道理をまげて無実の罪に落とす。続日本紀5「制断理に合ひ、獄訟冤しえたくることなく」

③征服する。平家物語12「毎度に味方おひ落されて、敵を―・ぐるに及ばず」

ジエチル‐エーテル【diethyl ether】

(→)エチル‐エーテルに同じ。

し‐エチル‐なまり【四エチル鉛】

(→)テトラエチル鉛に同じ。

し‐えつ【私謁】

天子などに私事で謁見すること。

ジェッダ【Jedda】

サウジ‐アラビア西部、ヘジャズ地方の紅海に臨む港湾都市。イスラムの聖地メッカの外港。ジッダ。人口82万4千(1992)。

ジェット【jet】

①孔口から流体が連続的に噴出する形態。また、その噴出物。噴流。

②素粒子物理学で、狭い立体角内に集中して、多数のハドロン群の発生する現象。また、そのハドロン群。

③〔天〕原始星やクエーサーなどから高速で噴出するジェット1状のガス流。

④ジェット機の略。

⇒ジェット‐エンジン【jet engine】

⇒ジェット‐き【ジェット機】

⇒ジェット‐きりゅう【ジェット気流】

⇒ジェット‐コースター

⇒ジェット‐ストリーム【jet stream】

⇒ジェット‐ねんりょう【ジェット燃料】

⇒ジェット‐フォイル【jetfoil】

⇒ジェット‐ポンプ

⇒ジェット‐ルート【jet route】

ジェット‐エンジン【jet engine】

空気を圧縮し、燃料を吹き込んで燃焼させ、排気を高速で噴出させてその反作用として推進力を得る航空用発動機。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐き【ジェット機】

ジェット‐エンジンを推進装置とする航空機。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐きりゅう【ジェット気流】‥リウ

中緯度の対流圏上部に吹く強い西風。風速は冬には毎秒80メートル以上に達する。ジェット‐ストリーム。→偏西風帯。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐コースター

(和製語jet coaster)遊園地などの遊戯設備で、上下左右に曲がりくねったレール上を急スピードで走る滑走車。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐ストリーム【jet stream】

(→)ジェット気流に同じ。

ジェットストリーム

撮影:NASA/STScI

警察予備隊・保安隊・自衛隊

提供:NHK

⇒じ‐えい【自衛】

しえい‐でん【私営田】

奈良・平安時代、荒廃地・空閑地などを利用し、個人的に開発・経営した農場。土豪が直接経営するのが一般。↔公営田くえいでん

⇒し‐えい【私営】

シェイプ【shape】

⇒シェープ

ジェヴォンズ【William Stanley Jevons】

イギリスの経済学者。メンガー・ワルラスらと並んで限界効用理論を提唱。著「経済学の理論」「石炭問題」など。(1835〜1882)

ジェー【J・j】

①アルファベットの10番目の文字。

②〔理〕ジュール(仕事・エネルギーの単位)の記号(J)。

ジェー‐アール【JR】

(Japan Railway)国鉄が1987年に分割・民営化して新設した旅客鉄道会社6社と貨物鉄道1社の統一的略称。それぞれの会社はJR東海・JR西日本などと称する。→日本国有鉄道

ジェー‐エー【JA】

(Japan Agricultural cooperatives)農協の新しい呼称。1991年の全国農協大会で決まる。

ジェー‐オー‐シー【JOC】

(Japan Olympic Committee)日本オリンピック委員会の略称。

シェーカー【shaker】

カクテルを作るとき洋酒・氷などを入れて振り、混合したり素早く冷やしたりするための金属製の器具。攪拌器。

ジェー‐カーブ‐こうか【Jカーブ効果】‥カウクワ

〔経〕為替レートの変化により貿易収支を均衡させる効果がすぐには現れない現象。貿易収支の黒字による円の上昇(円高)がかえって貿易黒字を拡大させたのち、やがて黒字縮小に向かうのはその例。

シェーク【shake】

①小刻みに振ること。揺り動かすこと。

②カクテルやドレッシングを容器に入れて振りまぜること。

③材料を振りまぜて作った飲み物。特に、アイス‐クリームを材料とするものをいう。

⇒シェーク‐ハンド【shake-hands】

シェークスピア【William Shakespeare】

イギリスの劇作家・詩人。エリザベス朝ルネサンス文学の代表者。ストラトフォード‐アポン‐エーヴォンの生れ。青年時代にロンドンに出て、初め俳優、のち座付作者として約37編の戯曲を創作。四大悲劇「ハムレット」「オセロ」「リア王」「マクベス」をはじめ、史劇「リチャード三世」「ヘンリー四世」、悲劇「ロミオとジュリエット」「ジュリアス=シーザー」、喜劇「真夏の夜の夢」「ヴェニスの商人」、ロマンス劇「テンペスト」、そのほか詩集「ソネット集」などがある。沙翁。(1564〜1616)

シェーク‐ハンド【shake-hands】

(握手の意)シェークハンド‐グリップ(shake-hands grip)の略。卓球などで、握手するようなラケットの握り方。

⇒シェーク【shake】

シェーグレン‐しょうこうぐん【シェーグレン症候群】‥シヤウ‥

(スウェーデンの眼科医シェーグレン(H. S. C. Sjögren1899〜1987)に因む)涙腺や唾液腺の分泌が減少し、乾燥性結膜炎、角膜炎、唾液腺の腫脹、多発性関節炎などをひき起こす全身疾患。中年の女性に多く、自己免疫疾患と考えられる。

ジェー‐ターン

(和製語J turn)地方から都会へ出た人が、故郷に近い地方都市で就職・定住すること。→ユー‐ターン→アイ‐ターン

シェード【shade】

①光をさえぎる具。日除ひよけ。日覆ひおおい。

②電灯・電気スタンドの笠。

シェーバー【shaver】

剃刀かみそり。特に、電気剃刀。

シェーパー【shaper】

(→)形削かたけずり盤。

シェービング【shaving】

髭ひげなどをそること。「―‐クリーム」

シェープ【shape】

形。形状。シェイプ。

⇒シェープ‐アップ【shape up】

シェーファー【Anthony Shaffer】

イギリスの劇作家。P.L.シェーファーとは双子。作「スルース」など。兄弟合作の小説がある。(1926〜2001)

シェーファー【Peter Levin Shaffer】

イギリスの劇作家。伝統的写実に新技法を採り入れ、笑劇・歴史劇などさまざまな分野にわたる。作「アマデウス」など。シャファー。(1926〜)。

シェープ‐アップ【shape up】

美容や健康のために運動や減食をして体形をととのえること。

⇒シェープ【shape】

ジェー‐ペグ【JPEG】

(joint photographic experts group)画像データ記録のための圧縮方式の一つ。また、その方式によるファイル形式。→エムペグ。

▷もともとはカラー静止画像の圧縮規格を定めたISOと国際電気通信連合標準化セクター(ITU)の合同組織の呼称。

シェーマ【Schema ドイツ】

図式。形式。

ジェームズ【James】

(英語の男子名。ラテン語のヤコブス、ドイツ語のヤーコプ、フランス語のジャックに当たる)イギリス王。

①(1世)スチュアート王朝の祖。スコットランド王としては6世。1603年イングランド王位を継承して大ブリテン島を同君連合のもとに置いた。王権神授説を唱え、英国国教会強硬派を支持、議会と衝突。(1566〜1625)

②(2世)カトリックを復興、専断的政治を行なったため、1688年名誉革命によって王位を追われ、フランスに亡命。(1633〜1701)

ジェームズ【Cyril Lionel Robert James】

トリニダード‐トバゴ出身の小説家・歴史家・政治評論家。イギリス・アメリカで活動。代表作「黒いジャコバン」。(1901〜1989)

ジェームズ【Henry James】

イギリスの小説家。アメリカ生れ。W.ジェームズの弟。心理主義文学の先駆。作「ある婦人の肖像」「ねじの回転」など。(1843〜1916)

ジェームズ【William James】

アメリカの哲学者・心理学者。パースとともにプラグマティズムの提唱者。「純粋経験」に基づく根本的経験論を主張。また、思考を生存競争の道具とみなす機能的心理学を展開した。著「宗教経験の諸相」「心理学原理」「プラグマティズム」など。(1842〜1910)

ジェームズ‐ボンド【James Bond】

「フレミング(I. Fleming)」参照。

シェーラー【Max Scheler】

ドイツの哲学者。現象学的立場からカント倫理学の形式主義に反対し、実質的価値倫理学を展開、晩年には哲学的人間学の樹立を試みた。著「倫理学における形式主義と実質的価値倫理学」「宇宙における人間の位置」など。(1874〜1928)

ジェー‐リーグ

(和製語J league)1993年に発足した日本初のプロ‐サッカー‐リーグ。正式名は社団法人日本プロ‐サッカー‐リーグ。

シェーレ【Schere ドイツ】

〔経〕(鋏はさみの意)独占化した産業部門と非独占部門との価格差が鋏を開いたような形に漸次増大する現象。特に工業製品価格と農産物価格との間で強く現れる。鋏状価格差。

シェーレ【Carl Wilhelm Scheele】

スウェーデンの化学者。塩素・酸素・フッ化水素・乳酸・蓚酸しゅうさん・酒石酸の発見など多くの業績がある。(1742〜1786)

ジェーン‐エア【Jane Eyre】

C.ブロンテの長編小説。1847年刊。孤児ジェーンが地主ロチェスターの家庭教師として住み込み、狂気の妻バーサの死後、彼と結ばれるまでを描く。男性中心の社会に抵抗したヒロインが共感を呼んだ。

シェーンベルク【Arnold Schönberg】

オーストリアの作曲家。調性を否定した無調音楽、ついで十二音音楽の作曲技法を創始。1933年アメリカへ移住。作「月に憑かれたピエロ」「ワルシャワの生き残り」など。(1874〜1951)

し‐えき【四駅】

江戸時代、江戸の四隅にあって、五街道の出発点であった宿駅。千住せんじゅ(日光・奥州街道)・板橋(中山道)・品川(東海道)・内藤新宿(甲州街道)。四宿。

し‐えき【私益】

一個人の利益。私利。↔公益

し‐えき【使役】

①人を使って仕事(特に雑役)をさせること。他人にある行為をさせること。「―に駆り出される」

②(文法用語)他人に動作を行わせたり事態を引き起こさせたりすること。また、その意味を表す形式。日本語では使役の助動詞を動詞の未然形に付けて表す。

し‐えき【資益】

助け利すること。利益。

じ‐えき【自益】

自分の利益。個人の利益。

⇒じえき‐けん【自益権】

⇒じえき‐しんたく【自益信託】

じ‐えき【時疫】

流行病。はやりやまい。浮世草子、好色敗毒散「―をわづらひてみまかりぬ」

じ‐えき【滋液】

滋味のある液。甘味のある液。

じえき‐けん【自益権】

社員権の一つ。社員(株式会社では株主を指す)個人の利益のために社員に与えられている権利。剰余金配当請求権の類。↔共益権。

⇒じ‐えき【自益】

じえき‐しんたく【自益信託】

信託財産から生ずる利益が委託者に帰する信託。

⇒じ‐えき【自益】

しえき‐ほう【市易法】‥ハフ

中国、北宋の王安石の新法の一つ。小商人を豪商の搾取から守るため主な都市に市易務を設置し、小商人の滞貨を買い上げ、あるいはこれを抵当に低利で資金を融通した。

シエシエ【謝謝】

(中国語)ありがとう。

しえ‐じけん【紫衣事件】

1627年(寛永4)将軍徳川家光の時、皇室から大徳寺・妙心寺の僧に賜った紫衣を、幕府が法規を楯に奪い、幕命に従わない妙心寺の単伝・東源、大徳寺の沢庵・玉室らを罰した事件。

ジェズイット【Jesuit】

イエズス会に所属する修道士。

シエスタ【siesta スペイン】

スペインなどで、昼食後にとる昼寝。

ジェスチャー【gesture】

(ゼスチュアとも)

①身振り。手振り。手真似。「―を交えた会話」

②思わせぶりな態度。誠実さに欠ける形ばかりの態度。みせかけ。「―ばかりでやる気がない」

シェストフ【Lev Shestov】

ロシアの哲学者。フランスに亡命。真理は理性を超えるものとし、存在の非合理的根源を追求。不安の哲学として第一次大戦後に迎えられた。著「ドストエフスキーとニーチェ(悲劇の哲学)」「キルケゴールと実存哲学」など。(1866〜1938)

しえた・ぐ【虐ぐ・冤ぐ】シヘタグ

(古くはシヘタクと清音)〔他下二〕

①人をむごく扱う。虐待する。しいたげる。徒然草「すべて人を苦しめものを―・ぐることいやしき民の志をも奪ふべからず」

②道理をまげて無実の罪に落とす。続日本紀5「制断理に合ひ、獄訟冤しえたくることなく」

③征服する。平家物語12「毎度に味方おひ落されて、敵を―・ぐるに及ばず」

ジエチル‐エーテル【diethyl ether】

(→)エチル‐エーテルに同じ。

し‐エチル‐なまり【四エチル鉛】

(→)テトラエチル鉛に同じ。

し‐えつ【私謁】

天子などに私事で謁見すること。

ジェッダ【Jedda】

サウジ‐アラビア西部、ヘジャズ地方の紅海に臨む港湾都市。イスラムの聖地メッカの外港。ジッダ。人口82万4千(1992)。

ジェット【jet】

①孔口から流体が連続的に噴出する形態。また、その噴出物。噴流。

②素粒子物理学で、狭い立体角内に集中して、多数のハドロン群の発生する現象。また、そのハドロン群。

③〔天〕原始星やクエーサーなどから高速で噴出するジェット1状のガス流。

④ジェット機の略。

⇒ジェット‐エンジン【jet engine】

⇒ジェット‐き【ジェット機】

⇒ジェット‐きりゅう【ジェット気流】

⇒ジェット‐コースター

⇒ジェット‐ストリーム【jet stream】

⇒ジェット‐ねんりょう【ジェット燃料】

⇒ジェット‐フォイル【jetfoil】

⇒ジェット‐ポンプ

⇒ジェット‐ルート【jet route】

ジェット‐エンジン【jet engine】

空気を圧縮し、燃料を吹き込んで燃焼させ、排気を高速で噴出させてその反作用として推進力を得る航空用発動機。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐き【ジェット機】

ジェット‐エンジンを推進装置とする航空機。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐きりゅう【ジェット気流】‥リウ

中緯度の対流圏上部に吹く強い西風。風速は冬には毎秒80メートル以上に達する。ジェット‐ストリーム。→偏西風帯。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐コースター

(和製語jet coaster)遊園地などの遊戯設備で、上下左右に曲がりくねったレール上を急スピードで走る滑走車。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐ストリーム【jet stream】

(→)ジェット気流に同じ。

ジェットストリーム

撮影:NASA/STScI

⇒ジェット【jet】

ジェット‐ねんりょう【ジェット燃料】‥レウ

ジェット‐エンジンに使用する燃料。ガソリンと灯油を混合して製する。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐フォイル【jetfoil】

吸いこんだ海水を後方に噴射して推進力を得る水中翼船。翼は水中に全没し、時速80キロメートル以上の高速で航走する。商標名。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐ポンプ

(jet pump)細い円錐形の筒口から高圧の蒸気・圧縮空気などを噴出させ、その勢いで他の流体を誘い出す形式のポンプ。噴射ポンプ。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐ルート【jet route】

高高度(2万4000フィート以上)を飛行するジェット旅客機のために設定された航空路。

⇒ジェット【jet】

ジェトロ【JETRO】

(Japan External Trade Organization)海外市場の調査、日本商品の宣伝などを行う独立行政法人。正式には日本貿易振興機構。1954年日本海外貿易振興会として設立、58年日本貿易振興会に改組。98年アジア経済研究所と統合、2003年独立行政法人となり、現名称。

シエナ【Siena】

イタリア中部、トスカーナ地方の都市。ゴシック期・ルネサンス期の建築・美術品に富む。

⇒シエナ‐は【シエナ派】

シエナ‐は【シエナ派】

(Scuola Senese イタリア)中世末期からルネサンス期にかけて、シエナを中心に活動した画派。優雅で装飾的な画風が特色。ドゥッチオやマルティーニらが代表的画家。

⇒シエナ【Siena】

ジェニーヴァ【Geneva】

ジュネーヴの英語名。

シェニール‐いと【シェニール糸】

(シェニール(chenille フランス)は毛虫の意)ビロード状にけば立てた組糸。外見が毛虫に似る。装飾用あるいはカーペット・肩掛・襟巻の製織用。チンコール糸。毛虫糸。

シェニエ【André de Chénier】

フランスの詩人。母はギリシア人。フランス革命に参加、断頭台で処刑。詩は死後発表。作「悲歌」「牧歌」など。(1762〜1794)

ジェネラル【general】

⇒ゼネラル

ジェネリック‐いやくひん【ジェネリック医薬品】

(generic drug)先発医薬品の特許期間あるいは再審査期間が過ぎてから開発された、同じ成分を含む薬品。開発費用が少なく、承認審査も簡単なので、薬価を低く抑えることができる。後発医薬品。

ジェネレーション【generation】

世代。また、同世代の人々。ゼネレーション。

⇒ジェネレーション‐ギャップ【generation gap】

ジェネレーション‐ギャップ【generation gap】

世代間に生ずる知識・関心・考え方などの違い。世代間格差。

⇒ジェネレーション【generation】

ジェノア【Genoa】

ジェノヴァの英語名。

ジェノヴァ【Genova】

イタリア北西部、同名の湾に臨む都市。地中海最古の港の一つ。コロンブスの生地。ミラノ・トリノとともに「工業の三角形地帯」の一角をなす。人口60万3千(2004)。英語名ジェノア。

ジェノサイド【genocide】

(「ジェノ」は人びと、「サイド」は殺害の意)集団殺戮さつりく。

⇒ジェノサイド‐じょうやく【ジェノサイド条約】

ジェノサイド‐じょうやく【ジェノサイド条約】‥デウ‥

正式には「集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約」。第二次大戦の経験から、国民・人種・民族ならびに宗教上の集団を迫害し殺害する行為を国際犯罪とし、各国協力のもとに防止・処罰しようというもので、1948年12月の国連総会で採択。

⇒ジェノサイド【genocide】

シェパード【shepherd】

(「羊飼い」の意)イヌの一品種。肩高約60センチメートルで、耳は立ち、全体にオオカミに似る。歴史は6000年前にさかのぼる。番犬・警察犬・軍用犬などとして有用。セパード。ジャーマン‐シェパード。アルサチアン。

シェフ【chef フランス】

(頭かしらの意)コック長。

ジェファソン【Thomas Jefferson】

アメリカ合衆国第3代大統領(1801〜1809)。1776年、独立宣言を起草。駐仏公使・初代国務長官・副大統領を歴任。大統領在任中にルイジアナを購入。晩年ヴァージニア大学総長。(1743〜1826)

シェフィールド【Sheffield】

イギリス、イングランド北部の都市。ヨークシャー地方南部に位置し、鉄鋼業のほか刃物製造が盛ん。人口53万(1996)。

シェフチェンコ【Taras G. Shevchenko】

ウクライナの国民詩人・画家。スラヴ民族の平等な団結を訴える政治結社に参加し、10年間の流刑を経験。詩によってウクライナの民族意識を鼓吹。詩集「吟遊詩人(コブザーリ)」など。(1814〜1861)

ジェフリー‐ビーン【Geoffrey Beene】

⇒ビーン

シェフレラ【Schefflera】

ウコギ科の観葉植物。常緑低木で光沢ある革質の掌状葉をつける。原産は南アジア。日本では鉢植とする。カポックと呼ぶことがあるが、パンヤ科のカポックとの誤認。フカノキ。

シェヘラザード【Shahrazād】

①「アラビアン‐ナイト」に、語り手として登場する女性。大臣の娘で、のち王妃。シャハラザード。

②リムスキー=コルサコフ作曲の交響組曲。1888年作曲。1に取材した標題音楽。シェエラザード。

リムスキー‐コルサコフ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

⇒ジェット【jet】

ジェット‐ねんりょう【ジェット燃料】‥レウ

ジェット‐エンジンに使用する燃料。ガソリンと灯油を混合して製する。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐フォイル【jetfoil】

吸いこんだ海水を後方に噴射して推進力を得る水中翼船。翼は水中に全没し、時速80キロメートル以上の高速で航走する。商標名。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐ポンプ

(jet pump)細い円錐形の筒口から高圧の蒸気・圧縮空気などを噴出させ、その勢いで他の流体を誘い出す形式のポンプ。噴射ポンプ。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐ルート【jet route】

高高度(2万4000フィート以上)を飛行するジェット旅客機のために設定された航空路。

⇒ジェット【jet】

ジェトロ【JETRO】

(Japan External Trade Organization)海外市場の調査、日本商品の宣伝などを行う独立行政法人。正式には日本貿易振興機構。1954年日本海外貿易振興会として設立、58年日本貿易振興会に改組。98年アジア経済研究所と統合、2003年独立行政法人となり、現名称。

シエナ【Siena】

イタリア中部、トスカーナ地方の都市。ゴシック期・ルネサンス期の建築・美術品に富む。

⇒シエナ‐は【シエナ派】

シエナ‐は【シエナ派】

(Scuola Senese イタリア)中世末期からルネサンス期にかけて、シエナを中心に活動した画派。優雅で装飾的な画風が特色。ドゥッチオやマルティーニらが代表的画家。

⇒シエナ【Siena】

ジェニーヴァ【Geneva】

ジュネーヴの英語名。

シェニール‐いと【シェニール糸】

(シェニール(chenille フランス)は毛虫の意)ビロード状にけば立てた組糸。外見が毛虫に似る。装飾用あるいはカーペット・肩掛・襟巻の製織用。チンコール糸。毛虫糸。

シェニエ【André de Chénier】

フランスの詩人。母はギリシア人。フランス革命に参加、断頭台で処刑。詩は死後発表。作「悲歌」「牧歌」など。(1762〜1794)

ジェネラル【general】

⇒ゼネラル

ジェネリック‐いやくひん【ジェネリック医薬品】

(generic drug)先発医薬品の特許期間あるいは再審査期間が過ぎてから開発された、同じ成分を含む薬品。開発費用が少なく、承認審査も簡単なので、薬価を低く抑えることができる。後発医薬品。

ジェネレーション【generation】

世代。また、同世代の人々。ゼネレーション。

⇒ジェネレーション‐ギャップ【generation gap】

ジェネレーション‐ギャップ【generation gap】

世代間に生ずる知識・関心・考え方などの違い。世代間格差。

⇒ジェネレーション【generation】

ジェノア【Genoa】

ジェノヴァの英語名。

ジェノヴァ【Genova】

イタリア北西部、同名の湾に臨む都市。地中海最古の港の一つ。コロンブスの生地。ミラノ・トリノとともに「工業の三角形地帯」の一角をなす。人口60万3千(2004)。英語名ジェノア。

ジェノサイド【genocide】

(「ジェノ」は人びと、「サイド」は殺害の意)集団殺戮さつりく。

⇒ジェノサイド‐じょうやく【ジェノサイド条約】

ジェノサイド‐じょうやく【ジェノサイド条約】‥デウ‥

正式には「集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約」。第二次大戦の経験から、国民・人種・民族ならびに宗教上の集団を迫害し殺害する行為を国際犯罪とし、各国協力のもとに防止・処罰しようというもので、1948年12月の国連総会で採択。

⇒ジェノサイド【genocide】

シェパード【shepherd】

(「羊飼い」の意)イヌの一品種。肩高約60センチメートルで、耳は立ち、全体にオオカミに似る。歴史は6000年前にさかのぼる。番犬・警察犬・軍用犬などとして有用。セパード。ジャーマン‐シェパード。アルサチアン。

シェフ【chef フランス】

(頭かしらの意)コック長。

ジェファソン【Thomas Jefferson】

アメリカ合衆国第3代大統領(1801〜1809)。1776年、独立宣言を起草。駐仏公使・初代国務長官・副大統領を歴任。大統領在任中にルイジアナを購入。晩年ヴァージニア大学総長。(1743〜1826)

シェフィールド【Sheffield】

イギリス、イングランド北部の都市。ヨークシャー地方南部に位置し、鉄鋼業のほか刃物製造が盛ん。人口53万(1996)。

シェフチェンコ【Taras G. Shevchenko】

ウクライナの国民詩人・画家。スラヴ民族の平等な団結を訴える政治結社に参加し、10年間の流刑を経験。詩によってウクライナの民族意識を鼓吹。詩集「吟遊詩人(コブザーリ)」など。(1814〜1861)

ジェフリー‐ビーン【Geoffrey Beene】

⇒ビーン

シェフレラ【Schefflera】

ウコギ科の観葉植物。常緑低木で光沢ある革質の掌状葉をつける。原産は南アジア。日本では鉢植とする。カポックと呼ぶことがあるが、パンヤ科のカポックとの誤認。フカノキ。

シェヘラザード【Shahrazād】

①「アラビアン‐ナイト」に、語り手として登場する女性。大臣の娘で、のち王妃。シャハラザード。

②リムスキー=コルサコフ作曲の交響組曲。1888年作曲。1に取材した標題音楽。シェエラザード。

リムスキー‐コルサコフ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→交響組曲「シェエラザード」王子と王女

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

しえやシヱヤ

〔感〕

嘆息・断念・決意などのときに発する語。ええままよ。ええい。万葉集4「かくしあらば―わが背子将来おくもいかにあらめ」

ジェラート【gelato イタリア】

イタリア風のアイス‐クリーム・シャーベット。

ジェラシー【jealousy】

ねたみ。嫉妬しっと。やきもち。

シェラック【shellac】

ラックカイガラムシの分泌物から得られる天然樹脂。黄褐色であるが、漂白して白ラックとする。アルコール・テレビン油などに溶ける。シェラック‐ワニスの製造に用いる。セラック。ラック。

シエラ‐ネバダ【Sierra Nevada スペイン】

(「雪に被われた山脈」の意)

①スペイン南部の山脈。イベリア半島最高のムラセン山(3482メートル)がある。

②アメリカ、カリフォルニア州の山脈。延長650キロメートル、最高峰はホイットニー山(4418メートル)。西側にサン‐ホーキン構造谷が併走する。

シエラ‐マドレ【Sierra Madre】

メキシコの北西から南東に連なる山脈。長さ約2400キロメートル。東・西・南の三つの山脈からなり、その間にメキシコ高原が広がる。

シエラ‐レオネ【Sierra Leone】

アフリカの西岸にある共和国。1961年イギリスから独立、71年共和制。面積7万1000平方キロメートル。人口528万(2003)。首都フリータウン。→アフリカ(図)

ジェランド【gerund】

〔言〕(→)動名詞に同じ。

シェリー【sherry】

(原産地Jerez(Xerez)の転訛)スペイン南西部、アンダルシア地方原産のアルコール度を高めた白葡萄酒。また広く、これに類似する白葡萄酒。

シェリー【Mary Wollstonecraft Shelley】

イギリスの女性作家。ゴドウィン夫妻の子。P.B.シェリーの2番目の妻。人造人間の登場する小説「フランケンシュタイン」など。(1797〜1851)

シェリー【Percy Bysshe Shelley】

イギリスの詩人。キーツ・バイロンと共にロマン派の代表。革命的情熱や神秘主義、純粋な抒情性などをもつ。イタリア滞在中にボートが転覆して溺死。詩「西風の賦」「雲雀に寄す」や劇詩「チェンチ」「解放されたプロメテウス」など。(1792〜1822)

ジェリー【jelly】

⇒ゼリー

ジェリコー【Théodore Géricault】

フランスの画家。ロマン主義運動の先駆者。現実の人間の描写と明暗の鮮明な色彩で古典派に対抗。代表作「メデューズ号の筏」。(1791〜1824)

シェリダン【Richard Brinsley Sheridan】

イギリスの劇作家。アイルランドのダブリン生れ。18世紀の喜劇を代表。作「恋仇」「悪口学校」など。(1751〜1816)

シェリフ【sheriff】

保安官。

シェリング【Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling】

ドイツの哲学者。ドイツ観念論およびロマン派の代表者。自然をも自己形成の主体と捉え、自然と精神が絶対的に同一であるとする同一哲学を主張。この同一性は芸術的・知的直観によって把握されるとした。後には悪や神を含めた現実存在そのものの根拠を歴史的・神話論的展望のもとで問う積極哲学に向かった。著「自然哲学の理念」「超越論的観念論の体系」「人間的自由の本質」「啓示の哲学」など。(1775〜1854)

シェル【shell】

①貝・卵などの殻。

②軽快な競漕用のボート。

⇒シェル‐こうぞう【シェル構造】

⇒シェル‐モールド‐ほう【シェルモールド法】

ジェル【gel】

ゼリー状のもの。特に、整髪料や薬品に言う。→ゲル

シェル‐こうぞう【シェル構造】‥ザウ

曲面の薄板を外殻(シェル)に用いた建築構造。支柱間隔を大きくした屋根などに用いる。

⇒シェル【shell】

ジェルジンスキー【Feliks E. Dzerzhinskii】

ソ連の政治家。ポーランド人で、ボリシェヴィキの一員。ロシア革命後、チェカの初代議長。(1877〜1926)

シェルター【shelter】

避難所。防空壕。「核―」

シェルパ【Sherpa】

ネパール東部を中心にインドの西ベンガル地域を含むヒマラヤ南面高地に住む少数民族。ジャガいも・大麦などの畑作農耕、山羊の移牧とチベット・ネパール間の仲介交易に従事。また、登山隊の案内人・荷役にやく人としても活躍。言語はチベット‐ビルマ語系に属し、宗教はチベット仏教。

シェル‐モールド‐ほう【シェルモールド法】‥ハフ

(shell mold process)精密鋳造法の一つ。第二次大戦中ドイツで完成。熱硬化性樹脂を配合した合成砂を金型の上に撒まき、これを熱硬化させて作った鋳型を組み合わせて殻を作り、この中に溶融金属を鋳込むもの。鋳肌・精度ともに良好。量産が容易で安価。クローニング法。

⇒シェル【shell】

ジェロニモ【Geronimo】

アメリカ合衆国の軍事的支配に抵抗した最後の先住アメリカ人(アパッチ‐インディアン)指導者。(1829〜1909)

シェワルナゼ【Eduard A. Shevardnadze】

ソ連・グルジアの政治家。ゴルバチョフのもとで1985年からソ連共産党政治局員・ソ連外相。ソ連崩壊後グルジアに戻り、大統領、2003年失脚。(1928〜)

し‐えん【支援】‥ヱン

ささえ助けること。援助すること。「活動を―する」

⇒しえん‐せんとうき【支援戦闘機】

⇒しえんひ‐せいど【支援費制度】

し‐えん【四遠】‥ヱン

四方の遠いはて。

し‐えん【四縁】

〔仏〕ものごとを生じさせる原因(縁)を四種に分類したもの。直接的原因である因縁、性質が結果と等しく、かつ時間的に直接連続して結果を生ずる原因である等無間縁とうむけんえん、認識を生じさせる認識対象である所縁縁しょえんねん、間接的原因である増上縁。

し‐えん【私怨】‥ヱン

個人的なうらみ。「―を抱く」

し‐えん【紙鳶】

凧たこ。いかのぼり。〈[季]新年〉

し‐えん【紫煙】

(紫色の煙の意から)タバコの煙。「―をくゆらす」

し‐えん【詩筵】

詩歌・俳句などの会合の席。文人会合の席。

し‐えん【試演】

演劇などを試験的に上演すること。

し‐えん【資縁】

仏道修行の助けとなる衣食住をいう。一言芳談「―省略のうへ、形のごとくの朝喰あさげし」

し‐えん【賜宴】

酒宴を賜ること。また、その酒宴。

じ‐えん【侍宴】

酒宴の席にはべること。

じえん【慈円】‥ヱン

平安末期〜鎌倉初期の僧。藤原忠通の子。前後4度、天台座主。四天王寺別当。勅諡号は慈鎮。和歌にすぐれ、即吟、修辞の練達、表出の流麗が特色。家集「拾玉集」のほか、独特の歴史観を示した史論「愚管抄」がある。(1155〜1225)

→著作:『愚管抄』

ジエン【diene】

1分子中に炭素原子間の二重結合を2個含む化合物の総称。共役二重結合をもつジエンは共役ジエンと呼ぶ。

⇒ジエンけい‐たんかすいそ【ジエン系炭化水素】

しえんか‐けいそ【四塩化珪素】‥クワ‥

分子式SiCl4 塩素の気流中で、ケイ素・炭化ケイ素、または炭素と無水ケイ酸との混合物を熱して得られる無色発煙性の刺激臭ある液体。単体のケイ素、シリコーンの原料。

しえんか‐たんそ【四塩化炭素】‥クワ‥

分子式CCl4 クロロホルム臭のある無色の液体。工業的には二硫化炭素に塩素を作用させて製造。脂肪・樹脂・タールなどをよく溶解するので溶剤として利用。引火性なく消火剤にも用いる。

シェンキェーヴィチ【Henryk Sienkiewicz】

ポーランドの小説家。17世紀ポーランドを描いた歴史小説で人気を博し、ポーランド人の愛国心を鼓舞した。代表作「クオ‐ヴァディス」。ノーベル賞。(1846〜1916)

ジエンけい‐たんかすいそ【ジエン系炭化水素】‥クワ‥

炭素原子間の二重結合を2個含む炭化水素の総称。ジオレフィンともいう。ブタジエン・イソプレンのように共役二重結合をもつものは重合しやすく、合成ゴムの原料。

⇒ジエン【diene】

しえん‐せんとうき【支援戦闘機】‥ヱン‥

航空自衛隊が保有する航空機の一種。侵攻兵力を洋上で撃破するための対艦船攻撃と着上陸した部隊への対地攻撃とを主任務とする。

⇒し‐えん【支援】

ジェンダー【gender】

①生物学的な性別を示すセックスに対して、社会的・文化的に形成される性別。作られた男らしさ・女らしさ。「―‐ギャップ」

②〔言〕(→)性4に同じ。

⇒ジェンダー‐バランス【gender balance】

⇒ジェンダー‐フリー

ジェンダー‐バランス【gender balance】

ある組織・集団内での男女の数の均衡。

⇒ジェンダー【gender】

ジェンダー‐フリー

(和製語gender free)社会的・文化的に形成された性差別の克服を目指す考え。

⇒ジェンダー【gender】

ジェンティーレ【Giovanni Gentile】

イタリアの哲学者・政治家。新ヘーゲル学派に属し、哲学を歴史の自己展開と見て、師クローチェに反して自由主義からファシズムへ転向後に暗殺。著「芸術哲学」「純粋行為としての精神の一般理論」「論理学体系」など。(1875〜1944)

ジ‐エンド【the end】

終幕。一巻の終り。

ジェントリー【gentry】

イギリス封建制のもとでは、騎士身分とほぼ同じ下級貴族。絶対主義時代には、ヨーマンと貴族の中間に位置する地主・名望家として地方行政の担い手となり、議会の下院でも指導的役割を演じた。郷紳と訳す。

ジェントルマン【gentleman】

紳士。殿方。ゼントルマン。↔レディー

ジェンナー【Edward Jenner】

イギリスの外科医。牛痘に感染した者が天然痘に対して免疫になることに気づいて、1796年に牛痘種痘法を発明。(1749〜1823)

しえんひ‐せいど【支援費制度】‥ヱン‥

障害者が社会福祉サービスを利用する際、利用料を行政が支援する仕組み。従来の措置制度に代わり、利用者本位の原則に基づく。2003年導入。06年障害者自立支援法に基づく制度に移行。

⇒し‐えん【支援】

しお【入】シホ

物を染め汁にひたす度数を数える語。古今和歌集春「ときはなる松の緑も春くれば今ひと―の色まさりけり」。「八や―の衣」

しお【塩】シホ

①塩化ナトリウムを主成分とする、しおからい味のある白色の結晶。食用・工業用に重要。けがれを清めるのにも使われる。一般に、食塩。

②塩加減。しおけ。「―があまい」

⇒塩が浸む

しお【潮・汐】シホ

(「塩」と同語源)

①月および太陽の引力によって、周期的に起こる海面の昇降。潮汐ちょうせき。うしお。「―の満ち干」

②海水。海流。「―の流れ」

③ちょうどよいとき。おり。しおあい。しおどき。機会。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「言ひ出す―に茶を差し出し」。「それを―に席を外す」

④江戸時代、大坂新町遊里の遊女の階級の一つ。太夫・天神・鹿恋かこいの次位、影・月がちの上位。汐以下は、端女郎はしじょろうと総称される。

⑤愛敬あいきょう。情趣。犬筑波「水海のおきな面は―もなし」

◇本来は、「潮」は朝しお、「汐」は夕しおだが、現在では一般に「潮」と書く。

⇒潮を踏む

しお‐あい【潮合】シホアヒ

①海水が満ち合う所。古今和歌集雑「わたつうみの沖つ―に浮ぶ泡の」

②潮のさしひきのほどあい。しおどき。後拾遺和歌集旅「あなし吹く瀬戸の―に舟出して」

③物事のほどあい。ころあい。時機。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「味方の勢―よきぞ乗つ取れ」

しお‐あし【潮足】シホ‥

潮汐の干満の速さ。「―が速い」

しお‐あし【潮蘆】シホ‥

海浜に生えている蘆。

しお‐あじ【塩味】シホアヂ

塩でつけた味。「―が強い」

しお‐あび【潮浴び】シホ‥

しおゆあみ。海水浴。〈[季]夏〉

しお‐あみ【潮浴み】シホ‥

(→)「しおあび」に同じ。

しお‐あゆ【塩鮎】シホ‥

塩漬にしたアユ。

しお‐あらし【潮嵐】シホ‥

吹きすさぶ潮風しおかぜ。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「すさまじき磯の小夜風―」

しお‐あわ【潮泡・潮沫】シホ‥

⇒しおなわ

しお‐あん【塩餡】シホ‥

塩で味をつけた餡。

しお‐あんばい【塩塩梅】シホ‥

食物を調理する時の塩のきかせぐあい。しおかげん。

しおい【塩井】シホヰ

姓氏の一つ。

⇒しおい‐うこう【塩井雨江】

しおい‐うこう【塩井雨江】シホヰ‥カウ

詩人・国文学者。名は正男。兵庫県生れ。東大卒。奈良女高師教授。翻訳「湖上の美人」、詩集「暗香疎影」、著「新古今和歌集詳解」など。(1869〜1913)

⇒しおい【塩井】

ジオイド【geoid】

地球重力の方向に垂直で、かつ平均海水面とほぼ一致する曲面。回転楕円体に近いが、わずかに凹凸があり、地球の基本的な形体を表す。地球形。

しお‐いり【潮入】シホ‥

池・沼・川などに海水が流れこむこと。また、その流れこんだ所。

⇒しおいり‐いけ【潮入池】

しおいり‐いけ【潮入池】シホ‥

海魚を飼うために、海水が流れこむようにした池。夢酔独言「庭に潮入の池があつて」

⇒しお‐いり【潮入】

しおいり‐ぜめ【潮炒責め・塩炒責め】シホ‥

拷問の一つ。炒った塩を罪人の体にあて、熱して責める。浄瑠璃、壇浦兜軍記「腹に子のあるかざみの格―にしてくれうと」

し‐おう【四王】‥ワウ

①四天王の略。

②清初に活躍した王姓の四大画家、王時敏・王鑑・王翬おうき・王原祁おうげんきのこと。これに呉歴・惲寿平うんじゅへいを加え四王呉惲という。

⇒しおう‐てん【四王天】

し‐おう【死王】‥ワウ

①〔仏〕(人の死命をつかさどるからいう)閻魔王えんまおうの異名。

②死んだ王。

し‐おう【嗣王】‥ワウ

世を嗣ついだ王。

し‐おう【雌黄】‥ワウ

①石黄せきおうの古名。

②(草雌黄の略)(→)藤黄とうおう2に同じ。

③(中国で、文字を抹消するのに1を用いたことから)詩文を添削すること。

じ‐おう【地黄】ヂワウ

ゴマノハグサ科の多年草。中国原産の薬用植物。地下茎は肥厚、根生葉は楕円形、表面にしわが多い。初夏、茎頂に紫紅色で筒状の美花を数個開く。茎・花冠に腺毛が密生する。根茎は著名な漢方生薬で、補血・強壮、また血糖降下作用がある。根茎の表面は赤黄色で、乾燥すれば黒色。特異な匂いがあり、味は初めわずかに甘く、後やや苦い。サオヒメ。アカヤジオウ。

じおう

→交響組曲「シェエラザード」王子と王女

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

しえやシヱヤ

〔感〕

嘆息・断念・決意などのときに発する語。ええままよ。ええい。万葉集4「かくしあらば―わが背子将来おくもいかにあらめ」

ジェラート【gelato イタリア】

イタリア風のアイス‐クリーム・シャーベット。

ジェラシー【jealousy】

ねたみ。嫉妬しっと。やきもち。

シェラック【shellac】

ラックカイガラムシの分泌物から得られる天然樹脂。黄褐色であるが、漂白して白ラックとする。アルコール・テレビン油などに溶ける。シェラック‐ワニスの製造に用いる。セラック。ラック。

シエラ‐ネバダ【Sierra Nevada スペイン】

(「雪に被われた山脈」の意)

①スペイン南部の山脈。イベリア半島最高のムラセン山(3482メートル)がある。

②アメリカ、カリフォルニア州の山脈。延長650キロメートル、最高峰はホイットニー山(4418メートル)。西側にサン‐ホーキン構造谷が併走する。

シエラ‐マドレ【Sierra Madre】

メキシコの北西から南東に連なる山脈。長さ約2400キロメートル。東・西・南の三つの山脈からなり、その間にメキシコ高原が広がる。

シエラ‐レオネ【Sierra Leone】

アフリカの西岸にある共和国。1961年イギリスから独立、71年共和制。面積7万1000平方キロメートル。人口528万(2003)。首都フリータウン。→アフリカ(図)

ジェランド【gerund】

〔言〕(→)動名詞に同じ。

シェリー【sherry】

(原産地Jerez(Xerez)の転訛)スペイン南西部、アンダルシア地方原産のアルコール度を高めた白葡萄酒。また広く、これに類似する白葡萄酒。

シェリー【Mary Wollstonecraft Shelley】

イギリスの女性作家。ゴドウィン夫妻の子。P.B.シェリーの2番目の妻。人造人間の登場する小説「フランケンシュタイン」など。(1797〜1851)

シェリー【Percy Bysshe Shelley】

イギリスの詩人。キーツ・バイロンと共にロマン派の代表。革命的情熱や神秘主義、純粋な抒情性などをもつ。イタリア滞在中にボートが転覆して溺死。詩「西風の賦」「雲雀に寄す」や劇詩「チェンチ」「解放されたプロメテウス」など。(1792〜1822)

ジェリー【jelly】

⇒ゼリー

ジェリコー【Théodore Géricault】

フランスの画家。ロマン主義運動の先駆者。現実の人間の描写と明暗の鮮明な色彩で古典派に対抗。代表作「メデューズ号の筏」。(1791〜1824)

シェリダン【Richard Brinsley Sheridan】

イギリスの劇作家。アイルランドのダブリン生れ。18世紀の喜劇を代表。作「恋仇」「悪口学校」など。(1751〜1816)

シェリフ【sheriff】

保安官。

シェリング【Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling】

ドイツの哲学者。ドイツ観念論およびロマン派の代表者。自然をも自己形成の主体と捉え、自然と精神が絶対的に同一であるとする同一哲学を主張。この同一性は芸術的・知的直観によって把握されるとした。後には悪や神を含めた現実存在そのものの根拠を歴史的・神話論的展望のもとで問う積極哲学に向かった。著「自然哲学の理念」「超越論的観念論の体系」「人間的自由の本質」「啓示の哲学」など。(1775〜1854)

シェル【shell】

①貝・卵などの殻。

②軽快な競漕用のボート。

⇒シェル‐こうぞう【シェル構造】

⇒シェル‐モールド‐ほう【シェルモールド法】

ジェル【gel】

ゼリー状のもの。特に、整髪料や薬品に言う。→ゲル

シェル‐こうぞう【シェル構造】‥ザウ

曲面の薄板を外殻(シェル)に用いた建築構造。支柱間隔を大きくした屋根などに用いる。

⇒シェル【shell】

ジェルジンスキー【Feliks E. Dzerzhinskii】

ソ連の政治家。ポーランド人で、ボリシェヴィキの一員。ロシア革命後、チェカの初代議長。(1877〜1926)

シェルター【shelter】

避難所。防空壕。「核―」

シェルパ【Sherpa】

ネパール東部を中心にインドの西ベンガル地域を含むヒマラヤ南面高地に住む少数民族。ジャガいも・大麦などの畑作農耕、山羊の移牧とチベット・ネパール間の仲介交易に従事。また、登山隊の案内人・荷役にやく人としても活躍。言語はチベット‐ビルマ語系に属し、宗教はチベット仏教。

シェル‐モールド‐ほう【シェルモールド法】‥ハフ

(shell mold process)精密鋳造法の一つ。第二次大戦中ドイツで完成。熱硬化性樹脂を配合した合成砂を金型の上に撒まき、これを熱硬化させて作った鋳型を組み合わせて殻を作り、この中に溶融金属を鋳込むもの。鋳肌・精度ともに良好。量産が容易で安価。クローニング法。

⇒シェル【shell】

ジェロニモ【Geronimo】

アメリカ合衆国の軍事的支配に抵抗した最後の先住アメリカ人(アパッチ‐インディアン)指導者。(1829〜1909)

シェワルナゼ【Eduard A. Shevardnadze】

ソ連・グルジアの政治家。ゴルバチョフのもとで1985年からソ連共産党政治局員・ソ連外相。ソ連崩壊後グルジアに戻り、大統領、2003年失脚。(1928〜)

し‐えん【支援】‥ヱン

ささえ助けること。援助すること。「活動を―する」

⇒しえん‐せんとうき【支援戦闘機】

⇒しえんひ‐せいど【支援費制度】

し‐えん【四遠】‥ヱン

四方の遠いはて。

し‐えん【四縁】

〔仏〕ものごとを生じさせる原因(縁)を四種に分類したもの。直接的原因である因縁、性質が結果と等しく、かつ時間的に直接連続して結果を生ずる原因である等無間縁とうむけんえん、認識を生じさせる認識対象である所縁縁しょえんねん、間接的原因である増上縁。

し‐えん【私怨】‥ヱン

個人的なうらみ。「―を抱く」

し‐えん【紙鳶】

凧たこ。いかのぼり。〈[季]新年〉

し‐えん【紫煙】

(紫色の煙の意から)タバコの煙。「―をくゆらす」

し‐えん【詩筵】

詩歌・俳句などの会合の席。文人会合の席。

し‐えん【試演】

演劇などを試験的に上演すること。

し‐えん【資縁】

仏道修行の助けとなる衣食住をいう。一言芳談「―省略のうへ、形のごとくの朝喰あさげし」

し‐えん【賜宴】

酒宴を賜ること。また、その酒宴。

じ‐えん【侍宴】

酒宴の席にはべること。

じえん【慈円】‥ヱン

平安末期〜鎌倉初期の僧。藤原忠通の子。前後4度、天台座主。四天王寺別当。勅諡号は慈鎮。和歌にすぐれ、即吟、修辞の練達、表出の流麗が特色。家集「拾玉集」のほか、独特の歴史観を示した史論「愚管抄」がある。(1155〜1225)

→著作:『愚管抄』

ジエン【diene】

1分子中に炭素原子間の二重結合を2個含む化合物の総称。共役二重結合をもつジエンは共役ジエンと呼ぶ。

⇒ジエンけい‐たんかすいそ【ジエン系炭化水素】

しえんか‐けいそ【四塩化珪素】‥クワ‥

分子式SiCl4 塩素の気流中で、ケイ素・炭化ケイ素、または炭素と無水ケイ酸との混合物を熱して得られる無色発煙性の刺激臭ある液体。単体のケイ素、シリコーンの原料。

しえんか‐たんそ【四塩化炭素】‥クワ‥

分子式CCl4 クロロホルム臭のある無色の液体。工業的には二硫化炭素に塩素を作用させて製造。脂肪・樹脂・タールなどをよく溶解するので溶剤として利用。引火性なく消火剤にも用いる。

シェンキェーヴィチ【Henryk Sienkiewicz】

ポーランドの小説家。17世紀ポーランドを描いた歴史小説で人気を博し、ポーランド人の愛国心を鼓舞した。代表作「クオ‐ヴァディス」。ノーベル賞。(1846〜1916)

ジエンけい‐たんかすいそ【ジエン系炭化水素】‥クワ‥

炭素原子間の二重結合を2個含む炭化水素の総称。ジオレフィンともいう。ブタジエン・イソプレンのように共役二重結合をもつものは重合しやすく、合成ゴムの原料。

⇒ジエン【diene】

しえん‐せんとうき【支援戦闘機】‥ヱン‥

航空自衛隊が保有する航空機の一種。侵攻兵力を洋上で撃破するための対艦船攻撃と着上陸した部隊への対地攻撃とを主任務とする。

⇒し‐えん【支援】

ジェンダー【gender】

①生物学的な性別を示すセックスに対して、社会的・文化的に形成される性別。作られた男らしさ・女らしさ。「―‐ギャップ」

②〔言〕(→)性4に同じ。

⇒ジェンダー‐バランス【gender balance】

⇒ジェンダー‐フリー

ジェンダー‐バランス【gender balance】

ある組織・集団内での男女の数の均衡。

⇒ジェンダー【gender】

ジェンダー‐フリー

(和製語gender free)社会的・文化的に形成された性差別の克服を目指す考え。

⇒ジェンダー【gender】

ジェンティーレ【Giovanni Gentile】

イタリアの哲学者・政治家。新ヘーゲル学派に属し、哲学を歴史の自己展開と見て、師クローチェに反して自由主義からファシズムへ転向後に暗殺。著「芸術哲学」「純粋行為としての精神の一般理論」「論理学体系」など。(1875〜1944)

ジ‐エンド【the end】

終幕。一巻の終り。

ジェントリー【gentry】

イギリス封建制のもとでは、騎士身分とほぼ同じ下級貴族。絶対主義時代には、ヨーマンと貴族の中間に位置する地主・名望家として地方行政の担い手となり、議会の下院でも指導的役割を演じた。郷紳と訳す。

ジェントルマン【gentleman】

紳士。殿方。ゼントルマン。↔レディー

ジェンナー【Edward Jenner】

イギリスの外科医。牛痘に感染した者が天然痘に対して免疫になることに気づいて、1796年に牛痘種痘法を発明。(1749〜1823)

しえんひ‐せいど【支援費制度】‥ヱン‥

障害者が社会福祉サービスを利用する際、利用料を行政が支援する仕組み。従来の措置制度に代わり、利用者本位の原則に基づく。2003年導入。06年障害者自立支援法に基づく制度に移行。

⇒し‐えん【支援】

しお【入】シホ

物を染め汁にひたす度数を数える語。古今和歌集春「ときはなる松の緑も春くれば今ひと―の色まさりけり」。「八や―の衣」

しお【塩】シホ

①塩化ナトリウムを主成分とする、しおからい味のある白色の結晶。食用・工業用に重要。けがれを清めるのにも使われる。一般に、食塩。

②塩加減。しおけ。「―があまい」

⇒塩が浸む

しお【潮・汐】シホ

(「塩」と同語源)

①月および太陽の引力によって、周期的に起こる海面の昇降。潮汐ちょうせき。うしお。「―の満ち干」

②海水。海流。「―の流れ」

③ちょうどよいとき。おり。しおあい。しおどき。機会。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「言ひ出す―に茶を差し出し」。「それを―に席を外す」

④江戸時代、大坂新町遊里の遊女の階級の一つ。太夫・天神・鹿恋かこいの次位、影・月がちの上位。汐以下は、端女郎はしじょろうと総称される。

⑤愛敬あいきょう。情趣。犬筑波「水海のおきな面は―もなし」

◇本来は、「潮」は朝しお、「汐」は夕しおだが、現在では一般に「潮」と書く。

⇒潮を踏む

しお‐あい【潮合】シホアヒ

①海水が満ち合う所。古今和歌集雑「わたつうみの沖つ―に浮ぶ泡の」

②潮のさしひきのほどあい。しおどき。後拾遺和歌集旅「あなし吹く瀬戸の―に舟出して」

③物事のほどあい。ころあい。時機。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「味方の勢―よきぞ乗つ取れ」

しお‐あし【潮足】シホ‥

潮汐の干満の速さ。「―が速い」

しお‐あし【潮蘆】シホ‥

海浜に生えている蘆。

しお‐あじ【塩味】シホアヂ

塩でつけた味。「―が強い」

しお‐あび【潮浴び】シホ‥

しおゆあみ。海水浴。〈[季]夏〉

しお‐あみ【潮浴み】シホ‥

(→)「しおあび」に同じ。

しお‐あゆ【塩鮎】シホ‥

塩漬にしたアユ。

しお‐あらし【潮嵐】シホ‥

吹きすさぶ潮風しおかぜ。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「すさまじき磯の小夜風―」

しお‐あわ【潮泡・潮沫】シホ‥

⇒しおなわ

しお‐あん【塩餡】シホ‥

塩で味をつけた餡。

しお‐あんばい【塩塩梅】シホ‥

食物を調理する時の塩のきかせぐあい。しおかげん。

しおい【塩井】シホヰ

姓氏の一つ。

⇒しおい‐うこう【塩井雨江】

しおい‐うこう【塩井雨江】シホヰ‥カウ

詩人・国文学者。名は正男。兵庫県生れ。東大卒。奈良女高師教授。翻訳「湖上の美人」、詩集「暗香疎影」、著「新古今和歌集詳解」など。(1869〜1913)

⇒しおい【塩井】

ジオイド【geoid】

地球重力の方向に垂直で、かつ平均海水面とほぼ一致する曲面。回転楕円体に近いが、わずかに凹凸があり、地球の基本的な形体を表す。地球形。

しお‐いり【潮入】シホ‥

池・沼・川などに海水が流れこむこと。また、その流れこんだ所。

⇒しおいり‐いけ【潮入池】

しおいり‐いけ【潮入池】シホ‥

海魚を飼うために、海水が流れこむようにした池。夢酔独言「庭に潮入の池があつて」

⇒しお‐いり【潮入】

しおいり‐ぜめ【潮炒責め・塩炒責め】シホ‥

拷問の一つ。炒った塩を罪人の体にあて、熱して責める。浄瑠璃、壇浦兜軍記「腹に子のあるかざみの格―にしてくれうと」

し‐おう【四王】‥ワウ

①四天王の略。

②清初に活躍した王姓の四大画家、王時敏・王鑑・王翬おうき・王原祁おうげんきのこと。これに呉歴・惲寿平うんじゅへいを加え四王呉惲という。

⇒しおう‐てん【四王天】

し‐おう【死王】‥ワウ

①〔仏〕(人の死命をつかさどるからいう)閻魔王えんまおうの異名。

②死んだ王。

し‐おう【嗣王】‥ワウ

世を嗣ついだ王。

し‐おう【雌黄】‥ワウ

①石黄せきおうの古名。

②(草雌黄の略)(→)藤黄とうおう2に同じ。

③(中国で、文字を抹消するのに1を用いたことから)詩文を添削すること。

じ‐おう【地黄】ヂワウ

ゴマノハグサ科の多年草。中国原産の薬用植物。地下茎は肥厚、根生葉は楕円形、表面にしわが多い。初夏、茎頂に紫紅色で筒状の美花を数個開く。茎・花冠に腺毛が密生する。根茎は著名な漢方生薬で、補血・強壮、また血糖降下作用がある。根茎の表面は赤黄色で、乾燥すれば黒色。特異な匂いがあり、味は初めわずかに甘く、後やや苦い。サオヒメ。アカヤジオウ。

じおう

⇒じおう‐がゆ【地黄粥】

⇒じおう‐がん【地黄丸】

⇒じおう‐せん【地黄煎】

しお‐うお【塩魚】シホウヲ

塩をふりかけ、または塩漬にした魚。しおざかな。

じおう‐がゆ【地黄粥】ヂワウ‥

地黄の根茎をきざみ入れた粥。正月にこれを食すれば邪気を除くという。

⇒じ‐おう【地黄】

じおう‐がん【地黄丸】ヂワウグワン

地黄を主剤として作った漢方の強壮・補血剤。好色一代女1「いまだ御年も若ふして―の御せんさく」

⇒じ‐おう【地黄】

じおう‐せん【地黄煎】ヂワウ‥

①穀芽の粉に地黄の汁をねり合わせたもの。気血を増すという。くだり。凝煎。

②地黄の汁を加えてねった飴。京都伏見稲荷門前の名産。上方かみがたより下ったので江戸では「くだりあめ」という。

⇒じ‐おう【地黄】

しお‐うち【塩打】シホ‥

大豆を塩水につけて煎ったもの。塩打豆。塩打大豆えんだだいず。田植草紙「酒の肴に京早生豆わさまめの―」

しおう‐てん【四王天】‥ワウ‥

〔仏〕欲界六天の第1。須弥山しゅみせんの中腹にある。→四天王してんのう

⇒し‐おう【四王】

しお‐うに【塩雲丹】シホ‥

ウニの生殖巣を塩漬けにした加工食品。

しお‐うみ【潮海】シホ‥

塩分を含んだ海。「みずうみ」に対していう。土佐日記「―のほとりにて」

し‐お・える【為終える】‥ヲヘル

〔他下一〕

することを終える。なし終える。「宿題を―・えた」

しお‐おいかぜ【潮追風】シホオヒ‥

潮の満ち干の際に、それと同じ方向に吹く風。

ジオーク【William Francis Giauque】

アメリカの物理化学者。酸素の同位体を発見。断熱消磁法により絶対零度に近い温度を得ることに成功、極低温における物質の諸特性の研究に貢献。ノーベル化学賞。(1895〜1982)

しお‐おけ【潮桶】シホヲケ

海水をくむ桶。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「荷ひくらべし―の片荷づりなる我おもひ」

しお‐おし【塩押し・塩圧し】シホ‥

野菜などを塩漬にし、上から石などで押さえておくこと。また、その漬物。しおづけ。しおし。浮世風呂4「―の茄子」

し‐おお・せる【為果せる】‥オホセル

〔他下一〕[文]しおほ・す(下二)

なしとげる。しとげる。すっかりおえる。宇治拾遺物語5「侍、―・せつと思ひて」

しおお‐にシホホ‥

〔副〕

涙などに濡れてしおれるさま。ぐっしょり。じっとり。しっぽり。万葉集20「袖も―泣きしそ思もはゆ」

しお‐がい【塩貝】シホガヒ

塩漬にした貝類の肉。好色一代女5「酒より先に―喰ふてしまひ」

しお‐がい【潮貝】シホガヒ

海にすむ貝。古今和歌集雑体「伊勢の海の浦の―ひろひあつめ」

しお‐がい【潮間】シホガヒ

(シホ(潮)ガアヒ(間)の約か)潮が引いた間。しおま。催馬楽、伊勢海「伊勢の海の清き渚に―に」

しおかえ‐ぶし【潮替節】シホカヘ‥

漁唄。カツオ釣りの餌のイワシを生かしておくために、餌樽の中の水を徹夜で汲みかえる際の睡気さましの唄。

しお‐がかり【潮繋り】シホ‥

潮時を待つために船を泊めること。日葡辞書「シヲガカリヲスル」

しお‐かげん【塩加減】シホ‥

ほどよく塩味をつけること。また、そのつけぐあい。しおあんばい。

⇒じおう‐がゆ【地黄粥】

⇒じおう‐がん【地黄丸】

⇒じおう‐せん【地黄煎】

しお‐うお【塩魚】シホウヲ

塩をふりかけ、または塩漬にした魚。しおざかな。

じおう‐がゆ【地黄粥】ヂワウ‥

地黄の根茎をきざみ入れた粥。正月にこれを食すれば邪気を除くという。

⇒じ‐おう【地黄】

じおう‐がん【地黄丸】ヂワウグワン

地黄を主剤として作った漢方の強壮・補血剤。好色一代女1「いまだ御年も若ふして―の御せんさく」

⇒じ‐おう【地黄】

じおう‐せん【地黄煎】ヂワウ‥

①穀芽の粉に地黄の汁をねり合わせたもの。気血を増すという。くだり。凝煎。

②地黄の汁を加えてねった飴。京都伏見稲荷門前の名産。上方かみがたより下ったので江戸では「くだりあめ」という。

⇒じ‐おう【地黄】

しお‐うち【塩打】シホ‥

大豆を塩水につけて煎ったもの。塩打豆。塩打大豆えんだだいず。田植草紙「酒の肴に京早生豆わさまめの―」

しおう‐てん【四王天】‥ワウ‥

〔仏〕欲界六天の第1。須弥山しゅみせんの中腹にある。→四天王してんのう

⇒し‐おう【四王】

しお‐うに【塩雲丹】シホ‥

ウニの生殖巣を塩漬けにした加工食品。

しお‐うみ【潮海】シホ‥

塩分を含んだ海。「みずうみ」に対していう。土佐日記「―のほとりにて」

し‐お・える【為終える】‥ヲヘル

〔他下一〕

することを終える。なし終える。「宿題を―・えた」

しお‐おいかぜ【潮追風】シホオヒ‥

潮の満ち干の際に、それと同じ方向に吹く風。

ジオーク【William Francis Giauque】

アメリカの物理化学者。酸素の同位体を発見。断熱消磁法により絶対零度に近い温度を得ることに成功、極低温における物質の諸特性の研究に貢献。ノーベル化学賞。(1895〜1982)

しお‐おけ【潮桶】シホヲケ

海水をくむ桶。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「荷ひくらべし―の片荷づりなる我おもひ」

しお‐おし【塩押し・塩圧し】シホ‥

野菜などを塩漬にし、上から石などで押さえておくこと。また、その漬物。しおづけ。しおし。浮世風呂4「―の茄子」

し‐おお・せる【為果せる】‥オホセル

〔他下一〕[文]しおほ・す(下二)

なしとげる。しとげる。すっかりおえる。宇治拾遺物語5「侍、―・せつと思ひて」

しおお‐にシホホ‥

〔副〕

涙などに濡れてしおれるさま。ぐっしょり。じっとり。しっぽり。万葉集20「袖も―泣きしそ思もはゆ」

しお‐がい【塩貝】シホガヒ

塩漬にした貝類の肉。好色一代女5「酒より先に―喰ふてしまひ」

しお‐がい【潮貝】シホガヒ

海にすむ貝。古今和歌集雑体「伊勢の海の浦の―ひろひあつめ」

しお‐がい【潮間】シホガヒ

(シホ(潮)ガアヒ(間)の約か)潮が引いた間。しおま。催馬楽、伊勢海「伊勢の海の清き渚に―に」

しおかえ‐ぶし【潮替節】シホカヘ‥

漁唄。カツオ釣りの餌のイワシを生かしておくために、餌樽の中の水を徹夜で汲みかえる際の睡気さましの唄。

しお‐がかり【潮繋り】シホ‥

潮時を待つために船を泊めること。日葡辞書「シヲガカリヲスル」

しお‐かげん【塩加減】シホ‥

ほどよく塩味をつけること。また、そのつけぐあい。しおあんばい。

警察予備隊・保安隊・自衛隊

提供:NHK

⇒じ‐えい【自衛】

しえい‐でん【私営田】

奈良・平安時代、荒廃地・空閑地などを利用し、個人的に開発・経営した農場。土豪が直接経営するのが一般。↔公営田くえいでん

⇒し‐えい【私営】

シェイプ【shape】

⇒シェープ

ジェヴォンズ【William Stanley Jevons】

イギリスの経済学者。メンガー・ワルラスらと並んで限界効用理論を提唱。著「経済学の理論」「石炭問題」など。(1835〜1882)

ジェー【J・j】

①アルファベットの10番目の文字。

②〔理〕ジュール(仕事・エネルギーの単位)の記号(J)。

ジェー‐アール【JR】

(Japan Railway)国鉄が1987年に分割・民営化して新設した旅客鉄道会社6社と貨物鉄道1社の統一的略称。それぞれの会社はJR東海・JR西日本などと称する。→日本国有鉄道

ジェー‐エー【JA】

(Japan Agricultural cooperatives)農協の新しい呼称。1991年の全国農協大会で決まる。

ジェー‐オー‐シー【JOC】

(Japan Olympic Committee)日本オリンピック委員会の略称。

シェーカー【shaker】

カクテルを作るとき洋酒・氷などを入れて振り、混合したり素早く冷やしたりするための金属製の器具。攪拌器。

ジェー‐カーブ‐こうか【Jカーブ効果】‥カウクワ

〔経〕為替レートの変化により貿易収支を均衡させる効果がすぐには現れない現象。貿易収支の黒字による円の上昇(円高)がかえって貿易黒字を拡大させたのち、やがて黒字縮小に向かうのはその例。

シェーク【shake】

①小刻みに振ること。揺り動かすこと。

②カクテルやドレッシングを容器に入れて振りまぜること。

③材料を振りまぜて作った飲み物。特に、アイス‐クリームを材料とするものをいう。

⇒シェーク‐ハンド【shake-hands】

シェークスピア【William Shakespeare】

イギリスの劇作家・詩人。エリザベス朝ルネサンス文学の代表者。ストラトフォード‐アポン‐エーヴォンの生れ。青年時代にロンドンに出て、初め俳優、のち座付作者として約37編の戯曲を創作。四大悲劇「ハムレット」「オセロ」「リア王」「マクベス」をはじめ、史劇「リチャード三世」「ヘンリー四世」、悲劇「ロミオとジュリエット」「ジュリアス=シーザー」、喜劇「真夏の夜の夢」「ヴェニスの商人」、ロマンス劇「テンペスト」、そのほか詩集「ソネット集」などがある。沙翁。(1564〜1616)

シェーク‐ハンド【shake-hands】

(握手の意)シェークハンド‐グリップ(shake-hands grip)の略。卓球などで、握手するようなラケットの握り方。

⇒シェーク【shake】

シェーグレン‐しょうこうぐん【シェーグレン症候群】‥シヤウ‥

(スウェーデンの眼科医シェーグレン(H. S. C. Sjögren1899〜1987)に因む)涙腺や唾液腺の分泌が減少し、乾燥性結膜炎、角膜炎、唾液腺の腫脹、多発性関節炎などをひき起こす全身疾患。中年の女性に多く、自己免疫疾患と考えられる。

ジェー‐ターン

(和製語J turn)地方から都会へ出た人が、故郷に近い地方都市で就職・定住すること。→ユー‐ターン→アイ‐ターン

シェード【shade】

①光をさえぎる具。日除ひよけ。日覆ひおおい。

②電灯・電気スタンドの笠。

シェーバー【shaver】

剃刀かみそり。特に、電気剃刀。

シェーパー【shaper】

(→)形削かたけずり盤。

シェービング【shaving】

髭ひげなどをそること。「―‐クリーム」

シェープ【shape】

形。形状。シェイプ。

⇒シェープ‐アップ【shape up】

シェーファー【Anthony Shaffer】

イギリスの劇作家。P.L.シェーファーとは双子。作「スルース」など。兄弟合作の小説がある。(1926〜2001)

シェーファー【Peter Levin Shaffer】

イギリスの劇作家。伝統的写実に新技法を採り入れ、笑劇・歴史劇などさまざまな分野にわたる。作「アマデウス」など。シャファー。(1926〜)。

シェープ‐アップ【shape up】

美容や健康のために運動や減食をして体形をととのえること。

⇒シェープ【shape】

ジェー‐ペグ【JPEG】

(joint photographic experts group)画像データ記録のための圧縮方式の一つ。また、その方式によるファイル形式。→エムペグ。

▷もともとはカラー静止画像の圧縮規格を定めたISOと国際電気通信連合標準化セクター(ITU)の合同組織の呼称。

シェーマ【Schema ドイツ】

図式。形式。

ジェームズ【James】

(英語の男子名。ラテン語のヤコブス、ドイツ語のヤーコプ、フランス語のジャックに当たる)イギリス王。

①(1世)スチュアート王朝の祖。スコットランド王としては6世。1603年イングランド王位を継承して大ブリテン島を同君連合のもとに置いた。王権神授説を唱え、英国国教会強硬派を支持、議会と衝突。(1566〜1625)

②(2世)カトリックを復興、専断的政治を行なったため、1688年名誉革命によって王位を追われ、フランスに亡命。(1633〜1701)

ジェームズ【Cyril Lionel Robert James】

トリニダード‐トバゴ出身の小説家・歴史家・政治評論家。イギリス・アメリカで活動。代表作「黒いジャコバン」。(1901〜1989)

ジェームズ【Henry James】

イギリスの小説家。アメリカ生れ。W.ジェームズの弟。心理主義文学の先駆。作「ある婦人の肖像」「ねじの回転」など。(1843〜1916)

ジェームズ【William James】

アメリカの哲学者・心理学者。パースとともにプラグマティズムの提唱者。「純粋経験」に基づく根本的経験論を主張。また、思考を生存競争の道具とみなす機能的心理学を展開した。著「宗教経験の諸相」「心理学原理」「プラグマティズム」など。(1842〜1910)

ジェームズ‐ボンド【James Bond】

「フレミング(I. Fleming)」参照。

シェーラー【Max Scheler】

ドイツの哲学者。現象学的立場からカント倫理学の形式主義に反対し、実質的価値倫理学を展開、晩年には哲学的人間学の樹立を試みた。著「倫理学における形式主義と実質的価値倫理学」「宇宙における人間の位置」など。(1874〜1928)

ジェー‐リーグ

(和製語J league)1993年に発足した日本初のプロ‐サッカー‐リーグ。正式名は社団法人日本プロ‐サッカー‐リーグ。

シェーレ【Schere ドイツ】

〔経〕(鋏はさみの意)独占化した産業部門と非独占部門との価格差が鋏を開いたような形に漸次増大する現象。特に工業製品価格と農産物価格との間で強く現れる。鋏状価格差。

シェーレ【Carl Wilhelm Scheele】

スウェーデンの化学者。塩素・酸素・フッ化水素・乳酸・蓚酸しゅうさん・酒石酸の発見など多くの業績がある。(1742〜1786)

ジェーン‐エア【Jane Eyre】

C.ブロンテの長編小説。1847年刊。孤児ジェーンが地主ロチェスターの家庭教師として住み込み、狂気の妻バーサの死後、彼と結ばれるまでを描く。男性中心の社会に抵抗したヒロインが共感を呼んだ。

シェーンベルク【Arnold Schönberg】

オーストリアの作曲家。調性を否定した無調音楽、ついで十二音音楽の作曲技法を創始。1933年アメリカへ移住。作「月に憑かれたピエロ」「ワルシャワの生き残り」など。(1874〜1951)

し‐えき【四駅】

江戸時代、江戸の四隅にあって、五街道の出発点であった宿駅。千住せんじゅ(日光・奥州街道)・板橋(中山道)・品川(東海道)・内藤新宿(甲州街道)。四宿。

し‐えき【私益】

一個人の利益。私利。↔公益

し‐えき【使役】

①人を使って仕事(特に雑役)をさせること。他人にある行為をさせること。「―に駆り出される」

②(文法用語)他人に動作を行わせたり事態を引き起こさせたりすること。また、その意味を表す形式。日本語では使役の助動詞を動詞の未然形に付けて表す。

し‐えき【資益】

助け利すること。利益。

じ‐えき【自益】

自分の利益。個人の利益。

⇒じえき‐けん【自益権】

⇒じえき‐しんたく【自益信託】

じ‐えき【時疫】

流行病。はやりやまい。浮世草子、好色敗毒散「―をわづらひてみまかりぬ」

じ‐えき【滋液】

滋味のある液。甘味のある液。

じえき‐けん【自益権】

社員権の一つ。社員(株式会社では株主を指す)個人の利益のために社員に与えられている権利。剰余金配当請求権の類。↔共益権。

⇒じ‐えき【自益】

じえき‐しんたく【自益信託】

信託財産から生ずる利益が委託者に帰する信託。

⇒じ‐えき【自益】

しえき‐ほう【市易法】‥ハフ

中国、北宋の王安石の新法の一つ。小商人を豪商の搾取から守るため主な都市に市易務を設置し、小商人の滞貨を買い上げ、あるいはこれを抵当に低利で資金を融通した。

シエシエ【謝謝】

(中国語)ありがとう。

しえ‐じけん【紫衣事件】

1627年(寛永4)将軍徳川家光の時、皇室から大徳寺・妙心寺の僧に賜った紫衣を、幕府が法規を楯に奪い、幕命に従わない妙心寺の単伝・東源、大徳寺の沢庵・玉室らを罰した事件。

ジェズイット【Jesuit】

イエズス会に所属する修道士。

シエスタ【siesta スペイン】

スペインなどで、昼食後にとる昼寝。

ジェスチャー【gesture】

(ゼスチュアとも)

①身振り。手振り。手真似。「―を交えた会話」

②思わせぶりな態度。誠実さに欠ける形ばかりの態度。みせかけ。「―ばかりでやる気がない」

シェストフ【Lev Shestov】

ロシアの哲学者。フランスに亡命。真理は理性を超えるものとし、存在の非合理的根源を追求。不安の哲学として第一次大戦後に迎えられた。著「ドストエフスキーとニーチェ(悲劇の哲学)」「キルケゴールと実存哲学」など。(1866〜1938)

しえた・ぐ【虐ぐ・冤ぐ】シヘタグ

(古くはシヘタクと清音)〔他下二〕

①人をむごく扱う。虐待する。しいたげる。徒然草「すべて人を苦しめものを―・ぐることいやしき民の志をも奪ふべからず」

②道理をまげて無実の罪に落とす。続日本紀5「制断理に合ひ、獄訟冤しえたくることなく」

③征服する。平家物語12「毎度に味方おひ落されて、敵を―・ぐるに及ばず」

ジエチル‐エーテル【diethyl ether】

(→)エチル‐エーテルに同じ。

し‐エチル‐なまり【四エチル鉛】

(→)テトラエチル鉛に同じ。

し‐えつ【私謁】

天子などに私事で謁見すること。

ジェッダ【Jedda】

サウジ‐アラビア西部、ヘジャズ地方の紅海に臨む港湾都市。イスラムの聖地メッカの外港。ジッダ。人口82万4千(1992)。

ジェット【jet】

①孔口から流体が連続的に噴出する形態。また、その噴出物。噴流。

②素粒子物理学で、狭い立体角内に集中して、多数のハドロン群の発生する現象。また、そのハドロン群。

③〔天〕原始星やクエーサーなどから高速で噴出するジェット1状のガス流。

④ジェット機の略。

⇒ジェット‐エンジン【jet engine】

⇒ジェット‐き【ジェット機】

⇒ジェット‐きりゅう【ジェット気流】

⇒ジェット‐コースター

⇒ジェット‐ストリーム【jet stream】

⇒ジェット‐ねんりょう【ジェット燃料】

⇒ジェット‐フォイル【jetfoil】

⇒ジェット‐ポンプ

⇒ジェット‐ルート【jet route】

ジェット‐エンジン【jet engine】

空気を圧縮し、燃料を吹き込んで燃焼させ、排気を高速で噴出させてその反作用として推進力を得る航空用発動機。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐き【ジェット機】

ジェット‐エンジンを推進装置とする航空機。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐きりゅう【ジェット気流】‥リウ

中緯度の対流圏上部に吹く強い西風。風速は冬には毎秒80メートル以上に達する。ジェット‐ストリーム。→偏西風帯。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐コースター

(和製語jet coaster)遊園地などの遊戯設備で、上下左右に曲がりくねったレール上を急スピードで走る滑走車。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐ストリーム【jet stream】

(→)ジェット気流に同じ。

ジェットストリーム

撮影:NASA/STScI

警察予備隊・保安隊・自衛隊

提供:NHK

⇒じ‐えい【自衛】

しえい‐でん【私営田】

奈良・平安時代、荒廃地・空閑地などを利用し、個人的に開発・経営した農場。土豪が直接経営するのが一般。↔公営田くえいでん

⇒し‐えい【私営】

シェイプ【shape】

⇒シェープ

ジェヴォンズ【William Stanley Jevons】

イギリスの経済学者。メンガー・ワルラスらと並んで限界効用理論を提唱。著「経済学の理論」「石炭問題」など。(1835〜1882)

ジェー【J・j】

①アルファベットの10番目の文字。

②〔理〕ジュール(仕事・エネルギーの単位)の記号(J)。

ジェー‐アール【JR】

(Japan Railway)国鉄が1987年に分割・民営化して新設した旅客鉄道会社6社と貨物鉄道1社の統一的略称。それぞれの会社はJR東海・JR西日本などと称する。→日本国有鉄道

ジェー‐エー【JA】

(Japan Agricultural cooperatives)農協の新しい呼称。1991年の全国農協大会で決まる。

ジェー‐オー‐シー【JOC】

(Japan Olympic Committee)日本オリンピック委員会の略称。

シェーカー【shaker】

カクテルを作るとき洋酒・氷などを入れて振り、混合したり素早く冷やしたりするための金属製の器具。攪拌器。

ジェー‐カーブ‐こうか【Jカーブ効果】‥カウクワ

〔経〕為替レートの変化により貿易収支を均衡させる効果がすぐには現れない現象。貿易収支の黒字による円の上昇(円高)がかえって貿易黒字を拡大させたのち、やがて黒字縮小に向かうのはその例。

シェーク【shake】

①小刻みに振ること。揺り動かすこと。

②カクテルやドレッシングを容器に入れて振りまぜること。

③材料を振りまぜて作った飲み物。特に、アイス‐クリームを材料とするものをいう。

⇒シェーク‐ハンド【shake-hands】

シェークスピア【William Shakespeare】

イギリスの劇作家・詩人。エリザベス朝ルネサンス文学の代表者。ストラトフォード‐アポン‐エーヴォンの生れ。青年時代にロンドンに出て、初め俳優、のち座付作者として約37編の戯曲を創作。四大悲劇「ハムレット」「オセロ」「リア王」「マクベス」をはじめ、史劇「リチャード三世」「ヘンリー四世」、悲劇「ロミオとジュリエット」「ジュリアス=シーザー」、喜劇「真夏の夜の夢」「ヴェニスの商人」、ロマンス劇「テンペスト」、そのほか詩集「ソネット集」などがある。沙翁。(1564〜1616)

シェーク‐ハンド【shake-hands】

(握手の意)シェークハンド‐グリップ(shake-hands grip)の略。卓球などで、握手するようなラケットの握り方。

⇒シェーク【shake】

シェーグレン‐しょうこうぐん【シェーグレン症候群】‥シヤウ‥

(スウェーデンの眼科医シェーグレン(H. S. C. Sjögren1899〜1987)に因む)涙腺や唾液腺の分泌が減少し、乾燥性結膜炎、角膜炎、唾液腺の腫脹、多発性関節炎などをひき起こす全身疾患。中年の女性に多く、自己免疫疾患と考えられる。

ジェー‐ターン

(和製語J turn)地方から都会へ出た人が、故郷に近い地方都市で就職・定住すること。→ユー‐ターン→アイ‐ターン

シェード【shade】

①光をさえぎる具。日除ひよけ。日覆ひおおい。

②電灯・電気スタンドの笠。

シェーバー【shaver】

剃刀かみそり。特に、電気剃刀。

シェーパー【shaper】

(→)形削かたけずり盤。

シェービング【shaving】

髭ひげなどをそること。「―‐クリーム」

シェープ【shape】

形。形状。シェイプ。

⇒シェープ‐アップ【shape up】

シェーファー【Anthony Shaffer】

イギリスの劇作家。P.L.シェーファーとは双子。作「スルース」など。兄弟合作の小説がある。(1926〜2001)

シェーファー【Peter Levin Shaffer】

イギリスの劇作家。伝統的写実に新技法を採り入れ、笑劇・歴史劇などさまざまな分野にわたる。作「アマデウス」など。シャファー。(1926〜)。

シェープ‐アップ【shape up】

美容や健康のために運動や減食をして体形をととのえること。

⇒シェープ【shape】

ジェー‐ペグ【JPEG】

(joint photographic experts group)画像データ記録のための圧縮方式の一つ。また、その方式によるファイル形式。→エムペグ。

▷もともとはカラー静止画像の圧縮規格を定めたISOと国際電気通信連合標準化セクター(ITU)の合同組織の呼称。

シェーマ【Schema ドイツ】

図式。形式。

ジェームズ【James】

(英語の男子名。ラテン語のヤコブス、ドイツ語のヤーコプ、フランス語のジャックに当たる)イギリス王。

①(1世)スチュアート王朝の祖。スコットランド王としては6世。1603年イングランド王位を継承して大ブリテン島を同君連合のもとに置いた。王権神授説を唱え、英国国教会強硬派を支持、議会と衝突。(1566〜1625)

②(2世)カトリックを復興、専断的政治を行なったため、1688年名誉革命によって王位を追われ、フランスに亡命。(1633〜1701)

ジェームズ【Cyril Lionel Robert James】

トリニダード‐トバゴ出身の小説家・歴史家・政治評論家。イギリス・アメリカで活動。代表作「黒いジャコバン」。(1901〜1989)

ジェームズ【Henry James】

イギリスの小説家。アメリカ生れ。W.ジェームズの弟。心理主義文学の先駆。作「ある婦人の肖像」「ねじの回転」など。(1843〜1916)

ジェームズ【William James】

アメリカの哲学者・心理学者。パースとともにプラグマティズムの提唱者。「純粋経験」に基づく根本的経験論を主張。また、思考を生存競争の道具とみなす機能的心理学を展開した。著「宗教経験の諸相」「心理学原理」「プラグマティズム」など。(1842〜1910)

ジェームズ‐ボンド【James Bond】

「フレミング(I. Fleming)」参照。

シェーラー【Max Scheler】

ドイツの哲学者。現象学的立場からカント倫理学の形式主義に反対し、実質的価値倫理学を展開、晩年には哲学的人間学の樹立を試みた。著「倫理学における形式主義と実質的価値倫理学」「宇宙における人間の位置」など。(1874〜1928)

ジェー‐リーグ

(和製語J league)1993年に発足した日本初のプロ‐サッカー‐リーグ。正式名は社団法人日本プロ‐サッカー‐リーグ。

シェーレ【Schere ドイツ】

〔経〕(鋏はさみの意)独占化した産業部門と非独占部門との価格差が鋏を開いたような形に漸次増大する現象。特に工業製品価格と農産物価格との間で強く現れる。鋏状価格差。

シェーレ【Carl Wilhelm Scheele】

スウェーデンの化学者。塩素・酸素・フッ化水素・乳酸・蓚酸しゅうさん・酒石酸の発見など多くの業績がある。(1742〜1786)

ジェーン‐エア【Jane Eyre】

C.ブロンテの長編小説。1847年刊。孤児ジェーンが地主ロチェスターの家庭教師として住み込み、狂気の妻バーサの死後、彼と結ばれるまでを描く。男性中心の社会に抵抗したヒロインが共感を呼んだ。

シェーンベルク【Arnold Schönberg】

オーストリアの作曲家。調性を否定した無調音楽、ついで十二音音楽の作曲技法を創始。1933年アメリカへ移住。作「月に憑かれたピエロ」「ワルシャワの生き残り」など。(1874〜1951)

し‐えき【四駅】

江戸時代、江戸の四隅にあって、五街道の出発点であった宿駅。千住せんじゅ(日光・奥州街道)・板橋(中山道)・品川(東海道)・内藤新宿(甲州街道)。四宿。

し‐えき【私益】

一個人の利益。私利。↔公益

し‐えき【使役】

①人を使って仕事(特に雑役)をさせること。他人にある行為をさせること。「―に駆り出される」

②(文法用語)他人に動作を行わせたり事態を引き起こさせたりすること。また、その意味を表す形式。日本語では使役の助動詞を動詞の未然形に付けて表す。

し‐えき【資益】

助け利すること。利益。

じ‐えき【自益】

自分の利益。個人の利益。

⇒じえき‐けん【自益権】

⇒じえき‐しんたく【自益信託】

じ‐えき【時疫】

流行病。はやりやまい。浮世草子、好色敗毒散「―をわづらひてみまかりぬ」

じ‐えき【滋液】

滋味のある液。甘味のある液。

じえき‐けん【自益権】

社員権の一つ。社員(株式会社では株主を指す)個人の利益のために社員に与えられている権利。剰余金配当請求権の類。↔共益権。

⇒じ‐えき【自益】

じえき‐しんたく【自益信託】

信託財産から生ずる利益が委託者に帰する信託。

⇒じ‐えき【自益】

しえき‐ほう【市易法】‥ハフ

中国、北宋の王安石の新法の一つ。小商人を豪商の搾取から守るため主な都市に市易務を設置し、小商人の滞貨を買い上げ、あるいはこれを抵当に低利で資金を融通した。

シエシエ【謝謝】

(中国語)ありがとう。

しえ‐じけん【紫衣事件】

1627年(寛永4)将軍徳川家光の時、皇室から大徳寺・妙心寺の僧に賜った紫衣を、幕府が法規を楯に奪い、幕命に従わない妙心寺の単伝・東源、大徳寺の沢庵・玉室らを罰した事件。

ジェズイット【Jesuit】

イエズス会に所属する修道士。

シエスタ【siesta スペイン】

スペインなどで、昼食後にとる昼寝。

ジェスチャー【gesture】

(ゼスチュアとも)

①身振り。手振り。手真似。「―を交えた会話」

②思わせぶりな態度。誠実さに欠ける形ばかりの態度。みせかけ。「―ばかりでやる気がない」

シェストフ【Lev Shestov】

ロシアの哲学者。フランスに亡命。真理は理性を超えるものとし、存在の非合理的根源を追求。不安の哲学として第一次大戦後に迎えられた。著「ドストエフスキーとニーチェ(悲劇の哲学)」「キルケゴールと実存哲学」など。(1866〜1938)

しえた・ぐ【虐ぐ・冤ぐ】シヘタグ

(古くはシヘタクと清音)〔他下二〕

①人をむごく扱う。虐待する。しいたげる。徒然草「すべて人を苦しめものを―・ぐることいやしき民の志をも奪ふべからず」

②道理をまげて無実の罪に落とす。続日本紀5「制断理に合ひ、獄訟冤しえたくることなく」

③征服する。平家物語12「毎度に味方おひ落されて、敵を―・ぐるに及ばず」

ジエチル‐エーテル【diethyl ether】

(→)エチル‐エーテルに同じ。

し‐エチル‐なまり【四エチル鉛】

(→)テトラエチル鉛に同じ。

し‐えつ【私謁】

天子などに私事で謁見すること。

ジェッダ【Jedda】

サウジ‐アラビア西部、ヘジャズ地方の紅海に臨む港湾都市。イスラムの聖地メッカの外港。ジッダ。人口82万4千(1992)。

ジェット【jet】

①孔口から流体が連続的に噴出する形態。また、その噴出物。噴流。

②素粒子物理学で、狭い立体角内に集中して、多数のハドロン群の発生する現象。また、そのハドロン群。

③〔天〕原始星やクエーサーなどから高速で噴出するジェット1状のガス流。

④ジェット機の略。

⇒ジェット‐エンジン【jet engine】

⇒ジェット‐き【ジェット機】

⇒ジェット‐きりゅう【ジェット気流】

⇒ジェット‐コースター

⇒ジェット‐ストリーム【jet stream】

⇒ジェット‐ねんりょう【ジェット燃料】

⇒ジェット‐フォイル【jetfoil】

⇒ジェット‐ポンプ

⇒ジェット‐ルート【jet route】

ジェット‐エンジン【jet engine】

空気を圧縮し、燃料を吹き込んで燃焼させ、排気を高速で噴出させてその反作用として推進力を得る航空用発動機。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐き【ジェット機】

ジェット‐エンジンを推進装置とする航空機。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐きりゅう【ジェット気流】‥リウ

中緯度の対流圏上部に吹く強い西風。風速は冬には毎秒80メートル以上に達する。ジェット‐ストリーム。→偏西風帯。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐コースター

(和製語jet coaster)遊園地などの遊戯設備で、上下左右に曲がりくねったレール上を急スピードで走る滑走車。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐ストリーム【jet stream】

(→)ジェット気流に同じ。

ジェットストリーム

撮影:NASA/STScI

⇒ジェット【jet】

ジェット‐ねんりょう【ジェット燃料】‥レウ

ジェット‐エンジンに使用する燃料。ガソリンと灯油を混合して製する。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐フォイル【jetfoil】

吸いこんだ海水を後方に噴射して推進力を得る水中翼船。翼は水中に全没し、時速80キロメートル以上の高速で航走する。商標名。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐ポンプ

(jet pump)細い円錐形の筒口から高圧の蒸気・圧縮空気などを噴出させ、その勢いで他の流体を誘い出す形式のポンプ。噴射ポンプ。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐ルート【jet route】

高高度(2万4000フィート以上)を飛行するジェット旅客機のために設定された航空路。

⇒ジェット【jet】

ジェトロ【JETRO】

(Japan External Trade Organization)海外市場の調査、日本商品の宣伝などを行う独立行政法人。正式には日本貿易振興機構。1954年日本海外貿易振興会として設立、58年日本貿易振興会に改組。98年アジア経済研究所と統合、2003年独立行政法人となり、現名称。

シエナ【Siena】

イタリア中部、トスカーナ地方の都市。ゴシック期・ルネサンス期の建築・美術品に富む。

⇒シエナ‐は【シエナ派】

シエナ‐は【シエナ派】

(Scuola Senese イタリア)中世末期からルネサンス期にかけて、シエナを中心に活動した画派。優雅で装飾的な画風が特色。ドゥッチオやマルティーニらが代表的画家。

⇒シエナ【Siena】

ジェニーヴァ【Geneva】

ジュネーヴの英語名。

シェニール‐いと【シェニール糸】

(シェニール(chenille フランス)は毛虫の意)ビロード状にけば立てた組糸。外見が毛虫に似る。装飾用あるいはカーペット・肩掛・襟巻の製織用。チンコール糸。毛虫糸。

シェニエ【André de Chénier】

フランスの詩人。母はギリシア人。フランス革命に参加、断頭台で処刑。詩は死後発表。作「悲歌」「牧歌」など。(1762〜1794)

ジェネラル【general】

⇒ゼネラル

ジェネリック‐いやくひん【ジェネリック医薬品】

(generic drug)先発医薬品の特許期間あるいは再審査期間が過ぎてから開発された、同じ成分を含む薬品。開発費用が少なく、承認審査も簡単なので、薬価を低く抑えることができる。後発医薬品。

ジェネレーション【generation】

世代。また、同世代の人々。ゼネレーション。

⇒ジェネレーション‐ギャップ【generation gap】

ジェネレーション‐ギャップ【generation gap】

世代間に生ずる知識・関心・考え方などの違い。世代間格差。

⇒ジェネレーション【generation】

ジェノア【Genoa】

ジェノヴァの英語名。

ジェノヴァ【Genova】

イタリア北西部、同名の湾に臨む都市。地中海最古の港の一つ。コロンブスの生地。ミラノ・トリノとともに「工業の三角形地帯」の一角をなす。人口60万3千(2004)。英語名ジェノア。

ジェノサイド【genocide】

(「ジェノ」は人びと、「サイド」は殺害の意)集団殺戮さつりく。

⇒ジェノサイド‐じょうやく【ジェノサイド条約】

ジェノサイド‐じょうやく【ジェノサイド条約】‥デウ‥

正式には「集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約」。第二次大戦の経験から、国民・人種・民族ならびに宗教上の集団を迫害し殺害する行為を国際犯罪とし、各国協力のもとに防止・処罰しようというもので、1948年12月の国連総会で採択。

⇒ジェノサイド【genocide】

シェパード【shepherd】

(「羊飼い」の意)イヌの一品種。肩高約60センチメートルで、耳は立ち、全体にオオカミに似る。歴史は6000年前にさかのぼる。番犬・警察犬・軍用犬などとして有用。セパード。ジャーマン‐シェパード。アルサチアン。

シェフ【chef フランス】

(頭かしらの意)コック長。

ジェファソン【Thomas Jefferson】

アメリカ合衆国第3代大統領(1801〜1809)。1776年、独立宣言を起草。駐仏公使・初代国務長官・副大統領を歴任。大統領在任中にルイジアナを購入。晩年ヴァージニア大学総長。(1743〜1826)

シェフィールド【Sheffield】

イギリス、イングランド北部の都市。ヨークシャー地方南部に位置し、鉄鋼業のほか刃物製造が盛ん。人口53万(1996)。

シェフチェンコ【Taras G. Shevchenko】

ウクライナの国民詩人・画家。スラヴ民族の平等な団結を訴える政治結社に参加し、10年間の流刑を経験。詩によってウクライナの民族意識を鼓吹。詩集「吟遊詩人(コブザーリ)」など。(1814〜1861)

ジェフリー‐ビーン【Geoffrey Beene】

⇒ビーン

シェフレラ【Schefflera】

ウコギ科の観葉植物。常緑低木で光沢ある革質の掌状葉をつける。原産は南アジア。日本では鉢植とする。カポックと呼ぶことがあるが、パンヤ科のカポックとの誤認。フカノキ。

シェヘラザード【Shahrazād】

①「アラビアン‐ナイト」に、語り手として登場する女性。大臣の娘で、のち王妃。シャハラザード。

②リムスキー=コルサコフ作曲の交響組曲。1888年作曲。1に取材した標題音楽。シェエラザード。

リムスキー‐コルサコフ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

⇒ジェット【jet】

ジェット‐ねんりょう【ジェット燃料】‥レウ

ジェット‐エンジンに使用する燃料。ガソリンと灯油を混合して製する。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐フォイル【jetfoil】

吸いこんだ海水を後方に噴射して推進力を得る水中翼船。翼は水中に全没し、時速80キロメートル以上の高速で航走する。商標名。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐ポンプ

(jet pump)細い円錐形の筒口から高圧の蒸気・圧縮空気などを噴出させ、その勢いで他の流体を誘い出す形式のポンプ。噴射ポンプ。

⇒ジェット【jet】

ジェット‐ルート【jet route】

高高度(2万4000フィート以上)を飛行するジェット旅客機のために設定された航空路。

⇒ジェット【jet】

ジェトロ【JETRO】

(Japan External Trade Organization)海外市場の調査、日本商品の宣伝などを行う独立行政法人。正式には日本貿易振興機構。1954年日本海外貿易振興会として設立、58年日本貿易振興会に改組。98年アジア経済研究所と統合、2003年独立行政法人となり、現名称。

シエナ【Siena】

イタリア中部、トスカーナ地方の都市。ゴシック期・ルネサンス期の建築・美術品に富む。

⇒シエナ‐は【シエナ派】

シエナ‐は【シエナ派】

(Scuola Senese イタリア)中世末期からルネサンス期にかけて、シエナを中心に活動した画派。優雅で装飾的な画風が特色。ドゥッチオやマルティーニらが代表的画家。

⇒シエナ【Siena】

ジェニーヴァ【Geneva】

ジュネーヴの英語名。

シェニール‐いと【シェニール糸】

(シェニール(chenille フランス)は毛虫の意)ビロード状にけば立てた組糸。外見が毛虫に似る。装飾用あるいはカーペット・肩掛・襟巻の製織用。チンコール糸。毛虫糸。

シェニエ【André de Chénier】

フランスの詩人。母はギリシア人。フランス革命に参加、断頭台で処刑。詩は死後発表。作「悲歌」「牧歌」など。(1762〜1794)

ジェネラル【general】

⇒ゼネラル

ジェネリック‐いやくひん【ジェネリック医薬品】

(generic drug)先発医薬品の特許期間あるいは再審査期間が過ぎてから開発された、同じ成分を含む薬品。開発費用が少なく、承認審査も簡単なので、薬価を低く抑えることができる。後発医薬品。

ジェネレーション【generation】

世代。また、同世代の人々。ゼネレーション。

⇒ジェネレーション‐ギャップ【generation gap】

ジェネレーション‐ギャップ【generation gap】

世代間に生ずる知識・関心・考え方などの違い。世代間格差。

⇒ジェネレーション【generation】

ジェノア【Genoa】

ジェノヴァの英語名。

ジェノヴァ【Genova】

イタリア北西部、同名の湾に臨む都市。地中海最古の港の一つ。コロンブスの生地。ミラノ・トリノとともに「工業の三角形地帯」の一角をなす。人口60万3千(2004)。英語名ジェノア。

ジェノサイド【genocide】

(「ジェノ」は人びと、「サイド」は殺害の意)集団殺戮さつりく。

⇒ジェノサイド‐じょうやく【ジェノサイド条約】

ジェノサイド‐じょうやく【ジェノサイド条約】‥デウ‥

正式には「集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約」。第二次大戦の経験から、国民・人種・民族ならびに宗教上の集団を迫害し殺害する行為を国際犯罪とし、各国協力のもとに防止・処罰しようというもので、1948年12月の国連総会で採択。

⇒ジェノサイド【genocide】

シェパード【shepherd】

(「羊飼い」の意)イヌの一品種。肩高約60センチメートルで、耳は立ち、全体にオオカミに似る。歴史は6000年前にさかのぼる。番犬・警察犬・軍用犬などとして有用。セパード。ジャーマン‐シェパード。アルサチアン。

シェフ【chef フランス】

(頭かしらの意)コック長。

ジェファソン【Thomas Jefferson】

アメリカ合衆国第3代大統領(1801〜1809)。1776年、独立宣言を起草。駐仏公使・初代国務長官・副大統領を歴任。大統領在任中にルイジアナを購入。晩年ヴァージニア大学総長。(1743〜1826)

シェフィールド【Sheffield】

イギリス、イングランド北部の都市。ヨークシャー地方南部に位置し、鉄鋼業のほか刃物製造が盛ん。人口53万(1996)。

シェフチェンコ【Taras G. Shevchenko】

ウクライナの国民詩人・画家。スラヴ民族の平等な団結を訴える政治結社に参加し、10年間の流刑を経験。詩によってウクライナの民族意識を鼓吹。詩集「吟遊詩人(コブザーリ)」など。(1814〜1861)

ジェフリー‐ビーン【Geoffrey Beene】

⇒ビーン

シェフレラ【Schefflera】

ウコギ科の観葉植物。常緑低木で光沢ある革質の掌状葉をつける。原産は南アジア。日本では鉢植とする。カポックと呼ぶことがあるが、パンヤ科のカポックとの誤認。フカノキ。

シェヘラザード【Shahrazād】

①「アラビアン‐ナイト」に、語り手として登場する女性。大臣の娘で、のち王妃。シャハラザード。

②リムスキー=コルサコフ作曲の交響組曲。1888年作曲。1に取材した標題音楽。シェエラザード。

リムスキー‐コルサコフ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→交響組曲「シェエラザード」王子と王女

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

しえやシヱヤ

〔感〕

嘆息・断念・決意などのときに発する語。ええままよ。ええい。万葉集4「かくしあらば―わが背子将来おくもいかにあらめ」

ジェラート【gelato イタリア】

イタリア風のアイス‐クリーム・シャーベット。

ジェラシー【jealousy】

ねたみ。嫉妬しっと。やきもち。

シェラック【shellac】

ラックカイガラムシの分泌物から得られる天然樹脂。黄褐色であるが、漂白して白ラックとする。アルコール・テレビン油などに溶ける。シェラック‐ワニスの製造に用いる。セラック。ラック。

シエラ‐ネバダ【Sierra Nevada スペイン】

(「雪に被われた山脈」の意)

①スペイン南部の山脈。イベリア半島最高のムラセン山(3482メートル)がある。

②アメリカ、カリフォルニア州の山脈。延長650キロメートル、最高峰はホイットニー山(4418メートル)。西側にサン‐ホーキン構造谷が併走する。

シエラ‐マドレ【Sierra Madre】

メキシコの北西から南東に連なる山脈。長さ約2400キロメートル。東・西・南の三つの山脈からなり、その間にメキシコ高原が広がる。

シエラ‐レオネ【Sierra Leone】

アフリカの西岸にある共和国。1961年イギリスから独立、71年共和制。面積7万1000平方キロメートル。人口528万(2003)。首都フリータウン。→アフリカ(図)

ジェランド【gerund】

〔言〕(→)動名詞に同じ。

シェリー【sherry】

(原産地Jerez(Xerez)の転訛)スペイン南西部、アンダルシア地方原産のアルコール度を高めた白葡萄酒。また広く、これに類似する白葡萄酒。

シェリー【Mary Wollstonecraft Shelley】

イギリスの女性作家。ゴドウィン夫妻の子。P.B.シェリーの2番目の妻。人造人間の登場する小説「フランケンシュタイン」など。(1797〜1851)

シェリー【Percy Bysshe Shelley】

イギリスの詩人。キーツ・バイロンと共にロマン派の代表。革命的情熱や神秘主義、純粋な抒情性などをもつ。イタリア滞在中にボートが転覆して溺死。詩「西風の賦」「雲雀に寄す」や劇詩「チェンチ」「解放されたプロメテウス」など。(1792〜1822)

ジェリー【jelly】

⇒ゼリー

ジェリコー【Théodore Géricault】

フランスの画家。ロマン主義運動の先駆者。現実の人間の描写と明暗の鮮明な色彩で古典派に対抗。代表作「メデューズ号の筏」。(1791〜1824)

シェリダン【Richard Brinsley Sheridan】

イギリスの劇作家。アイルランドのダブリン生れ。18世紀の喜劇を代表。作「恋仇」「悪口学校」など。(1751〜1816)

シェリフ【sheriff】

保安官。

シェリング【Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling】

ドイツの哲学者。ドイツ観念論およびロマン派の代表者。自然をも自己形成の主体と捉え、自然と精神が絶対的に同一であるとする同一哲学を主張。この同一性は芸術的・知的直観によって把握されるとした。後には悪や神を含めた現実存在そのものの根拠を歴史的・神話論的展望のもとで問う積極哲学に向かった。著「自然哲学の理念」「超越論的観念論の体系」「人間的自由の本質」「啓示の哲学」など。(1775〜1854)

シェル【shell】

①貝・卵などの殻。

②軽快な競漕用のボート。

⇒シェル‐こうぞう【シェル構造】

⇒シェル‐モールド‐ほう【シェルモールド法】

ジェル【gel】

ゼリー状のもの。特に、整髪料や薬品に言う。→ゲル

シェル‐こうぞう【シェル構造】‥ザウ

曲面の薄板を外殻(シェル)に用いた建築構造。支柱間隔を大きくした屋根などに用いる。

⇒シェル【shell】

ジェルジンスキー【Feliks E. Dzerzhinskii】

ソ連の政治家。ポーランド人で、ボリシェヴィキの一員。ロシア革命後、チェカの初代議長。(1877〜1926)

シェルター【shelter】

避難所。防空壕。「核―」

シェルパ【Sherpa】

ネパール東部を中心にインドの西ベンガル地域を含むヒマラヤ南面高地に住む少数民族。ジャガいも・大麦などの畑作農耕、山羊の移牧とチベット・ネパール間の仲介交易に従事。また、登山隊の案内人・荷役にやく人としても活躍。言語はチベット‐ビルマ語系に属し、宗教はチベット仏教。

シェル‐モールド‐ほう【シェルモールド法】‥ハフ

(shell mold process)精密鋳造法の一つ。第二次大戦中ドイツで完成。熱硬化性樹脂を配合した合成砂を金型の上に撒まき、これを熱硬化させて作った鋳型を組み合わせて殻を作り、この中に溶融金属を鋳込むもの。鋳肌・精度ともに良好。量産が容易で安価。クローニング法。

⇒シェル【shell】

ジェロニモ【Geronimo】

アメリカ合衆国の軍事的支配に抵抗した最後の先住アメリカ人(アパッチ‐インディアン)指導者。(1829〜1909)

シェワルナゼ【Eduard A. Shevardnadze】

ソ連・グルジアの政治家。ゴルバチョフのもとで1985年からソ連共産党政治局員・ソ連外相。ソ連崩壊後グルジアに戻り、大統領、2003年失脚。(1928〜)

し‐えん【支援】‥ヱン

ささえ助けること。援助すること。「活動を―する」

⇒しえん‐せんとうき【支援戦闘機】

⇒しえんひ‐せいど【支援費制度】

し‐えん【四遠】‥ヱン

四方の遠いはて。

し‐えん【四縁】

〔仏〕ものごとを生じさせる原因(縁)を四種に分類したもの。直接的原因である因縁、性質が結果と等しく、かつ時間的に直接連続して結果を生ずる原因である等無間縁とうむけんえん、認識を生じさせる認識対象である所縁縁しょえんねん、間接的原因である増上縁。

し‐えん【私怨】‥ヱン

個人的なうらみ。「―を抱く」

し‐えん【紙鳶】

凧たこ。いかのぼり。〈[季]新年〉

し‐えん【紫煙】

(紫色の煙の意から)タバコの煙。「―をくゆらす」

し‐えん【詩筵】

詩歌・俳句などの会合の席。文人会合の席。

し‐えん【試演】

演劇などを試験的に上演すること。

し‐えん【資縁】

仏道修行の助けとなる衣食住をいう。一言芳談「―省略のうへ、形のごとくの朝喰あさげし」

し‐えん【賜宴】

酒宴を賜ること。また、その酒宴。

じ‐えん【侍宴】

酒宴の席にはべること。

じえん【慈円】‥ヱン

平安末期〜鎌倉初期の僧。藤原忠通の子。前後4度、天台座主。四天王寺別当。勅諡号は慈鎮。和歌にすぐれ、即吟、修辞の練達、表出の流麗が特色。家集「拾玉集」のほか、独特の歴史観を示した史論「愚管抄」がある。(1155〜1225)

→著作:『愚管抄』

ジエン【diene】

1分子中に炭素原子間の二重結合を2個含む化合物の総称。共役二重結合をもつジエンは共役ジエンと呼ぶ。

⇒ジエンけい‐たんかすいそ【ジエン系炭化水素】

しえんか‐けいそ【四塩化珪素】‥クワ‥

分子式SiCl4 塩素の気流中で、ケイ素・炭化ケイ素、または炭素と無水ケイ酸との混合物を熱して得られる無色発煙性の刺激臭ある液体。単体のケイ素、シリコーンの原料。

しえんか‐たんそ【四塩化炭素】‥クワ‥

分子式CCl4 クロロホルム臭のある無色の液体。工業的には二硫化炭素に塩素を作用させて製造。脂肪・樹脂・タールなどをよく溶解するので溶剤として利用。引火性なく消火剤にも用いる。

シェンキェーヴィチ【Henryk Sienkiewicz】

ポーランドの小説家。17世紀ポーランドを描いた歴史小説で人気を博し、ポーランド人の愛国心を鼓舞した。代表作「クオ‐ヴァディス」。ノーベル賞。(1846〜1916)

ジエンけい‐たんかすいそ【ジエン系炭化水素】‥クワ‥

炭素原子間の二重結合を2個含む炭化水素の総称。ジオレフィンともいう。ブタジエン・イソプレンのように共役二重結合をもつものは重合しやすく、合成ゴムの原料。

⇒ジエン【diene】

しえん‐せんとうき【支援戦闘機】‥ヱン‥

航空自衛隊が保有する航空機の一種。侵攻兵力を洋上で撃破するための対艦船攻撃と着上陸した部隊への対地攻撃とを主任務とする。

⇒し‐えん【支援】

ジェンダー【gender】

①生物学的な性別を示すセックスに対して、社会的・文化的に形成される性別。作られた男らしさ・女らしさ。「―‐ギャップ」

②〔言〕(→)性4に同じ。

⇒ジェンダー‐バランス【gender balance】

⇒ジェンダー‐フリー

ジェンダー‐バランス【gender balance】

ある組織・集団内での男女の数の均衡。

⇒ジェンダー【gender】

ジェンダー‐フリー

(和製語gender free)社会的・文化的に形成された性差別の克服を目指す考え。

⇒ジェンダー【gender】

ジェンティーレ【Giovanni Gentile】

イタリアの哲学者・政治家。新ヘーゲル学派に属し、哲学を歴史の自己展開と見て、師クローチェに反して自由主義からファシズムへ転向後に暗殺。著「芸術哲学」「純粋行為としての精神の一般理論」「論理学体系」など。(1875〜1944)

ジ‐エンド【the end】

終幕。一巻の終り。

ジェントリー【gentry】

イギリス封建制のもとでは、騎士身分とほぼ同じ下級貴族。絶対主義時代には、ヨーマンと貴族の中間に位置する地主・名望家として地方行政の担い手となり、議会の下院でも指導的役割を演じた。郷紳と訳す。

ジェントルマン【gentleman】

紳士。殿方。ゼントルマン。↔レディー

ジェンナー【Edward Jenner】

イギリスの外科医。牛痘に感染した者が天然痘に対して免疫になることに気づいて、1796年に牛痘種痘法を発明。(1749〜1823)

しえんひ‐せいど【支援費制度】‥ヱン‥

障害者が社会福祉サービスを利用する際、利用料を行政が支援する仕組み。従来の措置制度に代わり、利用者本位の原則に基づく。2003年導入。06年障害者自立支援法に基づく制度に移行。

⇒し‐えん【支援】

しお【入】シホ

物を染め汁にひたす度数を数える語。古今和歌集春「ときはなる松の緑も春くれば今ひと―の色まさりけり」。「八や―の衣」

しお【塩】シホ

①塩化ナトリウムを主成分とする、しおからい味のある白色の結晶。食用・工業用に重要。けがれを清めるのにも使われる。一般に、食塩。

②塩加減。しおけ。「―があまい」

⇒塩が浸む

しお【潮・汐】シホ

(「塩」と同語源)

①月および太陽の引力によって、周期的に起こる海面の昇降。潮汐ちょうせき。うしお。「―の満ち干」

②海水。海流。「―の流れ」

③ちょうどよいとき。おり。しおあい。しおどき。機会。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「言ひ出す―に茶を差し出し」。「それを―に席を外す」

④江戸時代、大坂新町遊里の遊女の階級の一つ。太夫・天神・鹿恋かこいの次位、影・月がちの上位。汐以下は、端女郎はしじょろうと総称される。

⑤愛敬あいきょう。情趣。犬筑波「水海のおきな面は―もなし」

◇本来は、「潮」は朝しお、「汐」は夕しおだが、現在では一般に「潮」と書く。

⇒潮を踏む

しお‐あい【潮合】シホアヒ

①海水が満ち合う所。古今和歌集雑「わたつうみの沖つ―に浮ぶ泡の」

②潮のさしひきのほどあい。しおどき。後拾遺和歌集旅「あなし吹く瀬戸の―に舟出して」

③物事のほどあい。ころあい。時機。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「味方の勢―よきぞ乗つ取れ」

しお‐あし【潮足】シホ‥

潮汐の干満の速さ。「―が速い」

しお‐あし【潮蘆】シホ‥

海浜に生えている蘆。

しお‐あじ【塩味】シホアヂ

塩でつけた味。「―が強い」

しお‐あび【潮浴び】シホ‥

しおゆあみ。海水浴。〈[季]夏〉

しお‐あみ【潮浴み】シホ‥

(→)「しおあび」に同じ。

しお‐あゆ【塩鮎】シホ‥

塩漬にしたアユ。

しお‐あらし【潮嵐】シホ‥

吹きすさぶ潮風しおかぜ。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「すさまじき磯の小夜風―」

しお‐あわ【潮泡・潮沫】シホ‥

⇒しおなわ

しお‐あん【塩餡】シホ‥

塩で味をつけた餡。

しお‐あんばい【塩塩梅】シホ‥

食物を調理する時の塩のきかせぐあい。しおかげん。

しおい【塩井】シホヰ

姓氏の一つ。

⇒しおい‐うこう【塩井雨江】

しおい‐うこう【塩井雨江】シホヰ‥カウ

詩人・国文学者。名は正男。兵庫県生れ。東大卒。奈良女高師教授。翻訳「湖上の美人」、詩集「暗香疎影」、著「新古今和歌集詳解」など。(1869〜1913)

⇒しおい【塩井】

ジオイド【geoid】

地球重力の方向に垂直で、かつ平均海水面とほぼ一致する曲面。回転楕円体に近いが、わずかに凹凸があり、地球の基本的な形体を表す。地球形。

しお‐いり【潮入】シホ‥

池・沼・川などに海水が流れこむこと。また、その流れこんだ所。

⇒しおいり‐いけ【潮入池】

しおいり‐いけ【潮入池】シホ‥

海魚を飼うために、海水が流れこむようにした池。夢酔独言「庭に潮入の池があつて」

⇒しお‐いり【潮入】

しおいり‐ぜめ【潮炒責め・塩炒責め】シホ‥

拷問の一つ。炒った塩を罪人の体にあて、熱して責める。浄瑠璃、壇浦兜軍記「腹に子のあるかざみの格―にしてくれうと」

し‐おう【四王】‥ワウ

①四天王の略。

②清初に活躍した王姓の四大画家、王時敏・王鑑・王翬おうき・王原祁おうげんきのこと。これに呉歴・惲寿平うんじゅへいを加え四王呉惲という。

⇒しおう‐てん【四王天】

し‐おう【死王】‥ワウ

①〔仏〕(人の死命をつかさどるからいう)閻魔王えんまおうの異名。

②死んだ王。

し‐おう【嗣王】‥ワウ

世を嗣ついだ王。

し‐おう【雌黄】‥ワウ

①石黄せきおうの古名。

②(草雌黄の略)(→)藤黄とうおう2に同じ。

③(中国で、文字を抹消するのに1を用いたことから)詩文を添削すること。

じ‐おう【地黄】ヂワウ

ゴマノハグサ科の多年草。中国原産の薬用植物。地下茎は肥厚、根生葉は楕円形、表面にしわが多い。初夏、茎頂に紫紅色で筒状の美花を数個開く。茎・花冠に腺毛が密生する。根茎は著名な漢方生薬で、補血・強壮、また血糖降下作用がある。根茎の表面は赤黄色で、乾燥すれば黒色。特異な匂いがあり、味は初めわずかに甘く、後やや苦い。サオヒメ。アカヤジオウ。

じおう

→交響組曲「シェエラザード」王子と王女

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

しえやシヱヤ

〔感〕

嘆息・断念・決意などのときに発する語。ええままよ。ええい。万葉集4「かくしあらば―わが背子将来おくもいかにあらめ」

ジェラート【gelato イタリア】

イタリア風のアイス‐クリーム・シャーベット。

ジェラシー【jealousy】

ねたみ。嫉妬しっと。やきもち。

シェラック【shellac】

ラックカイガラムシの分泌物から得られる天然樹脂。黄褐色であるが、漂白して白ラックとする。アルコール・テレビン油などに溶ける。シェラック‐ワニスの製造に用いる。セラック。ラック。

シエラ‐ネバダ【Sierra Nevada スペイン】

(「雪に被われた山脈」の意)

①スペイン南部の山脈。イベリア半島最高のムラセン山(3482メートル)がある。

②アメリカ、カリフォルニア州の山脈。延長650キロメートル、最高峰はホイットニー山(4418メートル)。西側にサン‐ホーキン構造谷が併走する。

シエラ‐マドレ【Sierra Madre】

メキシコの北西から南東に連なる山脈。長さ約2400キロメートル。東・西・南の三つの山脈からなり、その間にメキシコ高原が広がる。

シエラ‐レオネ【Sierra Leone】

アフリカの西岸にある共和国。1961年イギリスから独立、71年共和制。面積7万1000平方キロメートル。人口528万(2003)。首都フリータウン。→アフリカ(図)

ジェランド【gerund】

〔言〕(→)動名詞に同じ。

シェリー【sherry】

(原産地Jerez(Xerez)の転訛)スペイン南西部、アンダルシア地方原産のアルコール度を高めた白葡萄酒。また広く、これに類似する白葡萄酒。

シェリー【Mary Wollstonecraft Shelley】

イギリスの女性作家。ゴドウィン夫妻の子。P.B.シェリーの2番目の妻。人造人間の登場する小説「フランケンシュタイン」など。(1797〜1851)

シェリー【Percy Bysshe Shelley】

イギリスの詩人。キーツ・バイロンと共にロマン派の代表。革命的情熱や神秘主義、純粋な抒情性などをもつ。イタリア滞在中にボートが転覆して溺死。詩「西風の賦」「雲雀に寄す」や劇詩「チェンチ」「解放されたプロメテウス」など。(1792〜1822)

ジェリー【jelly】

⇒ゼリー

ジェリコー【Théodore Géricault】

フランスの画家。ロマン主義運動の先駆者。現実の人間の描写と明暗の鮮明な色彩で古典派に対抗。代表作「メデューズ号の筏」。(1791〜1824)

シェリダン【Richard Brinsley Sheridan】

イギリスの劇作家。アイルランドのダブリン生れ。18世紀の喜劇を代表。作「恋仇」「悪口学校」など。(1751〜1816)

シェリフ【sheriff】

保安官。

シェリング【Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling】

ドイツの哲学者。ドイツ観念論およびロマン派の代表者。自然をも自己形成の主体と捉え、自然と精神が絶対的に同一であるとする同一哲学を主張。この同一性は芸術的・知的直観によって把握されるとした。後には悪や神を含めた現実存在そのものの根拠を歴史的・神話論的展望のもとで問う積極哲学に向かった。著「自然哲学の理念」「超越論的観念論の体系」「人間的自由の本質」「啓示の哲学」など。(1775〜1854)

シェル【shell】

①貝・卵などの殻。

②軽快な競漕用のボート。

⇒シェル‐こうぞう【シェル構造】

⇒シェル‐モールド‐ほう【シェルモールド法】

ジェル【gel】

ゼリー状のもの。特に、整髪料や薬品に言う。→ゲル

シェル‐こうぞう【シェル構造】‥ザウ

曲面の薄板を外殻(シェル)に用いた建築構造。支柱間隔を大きくした屋根などに用いる。

⇒シェル【shell】

ジェルジンスキー【Feliks E. Dzerzhinskii】

ソ連の政治家。ポーランド人で、ボリシェヴィキの一員。ロシア革命後、チェカの初代議長。(1877〜1926)

シェルター【shelter】

避難所。防空壕。「核―」

シェルパ【Sherpa】

ネパール東部を中心にインドの西ベンガル地域を含むヒマラヤ南面高地に住む少数民族。ジャガいも・大麦などの畑作農耕、山羊の移牧とチベット・ネパール間の仲介交易に従事。また、登山隊の案内人・荷役にやく人としても活躍。言語はチベット‐ビルマ語系に属し、宗教はチベット仏教。

シェル‐モールド‐ほう【シェルモールド法】‥ハフ

(shell mold process)精密鋳造法の一つ。第二次大戦中ドイツで完成。熱硬化性樹脂を配合した合成砂を金型の上に撒まき、これを熱硬化させて作った鋳型を組み合わせて殻を作り、この中に溶融金属を鋳込むもの。鋳肌・精度ともに良好。量産が容易で安価。クローニング法。

⇒シェル【shell】

ジェロニモ【Geronimo】

アメリカ合衆国の軍事的支配に抵抗した最後の先住アメリカ人(アパッチ‐インディアン)指導者。(1829〜1909)

シェワルナゼ【Eduard A. Shevardnadze】

ソ連・グルジアの政治家。ゴルバチョフのもとで1985年からソ連共産党政治局員・ソ連外相。ソ連崩壊後グルジアに戻り、大統領、2003年失脚。(1928〜)

し‐えん【支援】‥ヱン

ささえ助けること。援助すること。「活動を―する」

⇒しえん‐せんとうき【支援戦闘機】

⇒しえんひ‐せいど【支援費制度】

し‐えん【四遠】‥ヱン

四方の遠いはて。

し‐えん【四縁】

〔仏〕ものごとを生じさせる原因(縁)を四種に分類したもの。直接的原因である因縁、性質が結果と等しく、かつ時間的に直接連続して結果を生ずる原因である等無間縁とうむけんえん、認識を生じさせる認識対象である所縁縁しょえんねん、間接的原因である増上縁。

し‐えん【私怨】‥ヱン

個人的なうらみ。「―を抱く」

し‐えん【紙鳶】

凧たこ。いかのぼり。〈[季]新年〉

し‐えん【紫煙】

(紫色の煙の意から)タバコの煙。「―をくゆらす」

し‐えん【詩筵】

詩歌・俳句などの会合の席。文人会合の席。

し‐えん【試演】

演劇などを試験的に上演すること。

し‐えん【資縁】

仏道修行の助けとなる衣食住をいう。一言芳談「―省略のうへ、形のごとくの朝喰あさげし」

し‐えん【賜宴】

酒宴を賜ること。また、その酒宴。

じ‐えん【侍宴】

酒宴の席にはべること。

じえん【慈円】‥ヱン

平安末期〜鎌倉初期の僧。藤原忠通の子。前後4度、天台座主。四天王寺別当。勅諡号は慈鎮。和歌にすぐれ、即吟、修辞の練達、表出の流麗が特色。家集「拾玉集」のほか、独特の歴史観を示した史論「愚管抄」がある。(1155〜1225)

→著作:『愚管抄』

ジエン【diene】

1分子中に炭素原子間の二重結合を2個含む化合物の総称。共役二重結合をもつジエンは共役ジエンと呼ぶ。

⇒ジエンけい‐たんかすいそ【ジエン系炭化水素】

しえんか‐けいそ【四塩化珪素】‥クワ‥

分子式SiCl4 塩素の気流中で、ケイ素・炭化ケイ素、または炭素と無水ケイ酸との混合物を熱して得られる無色発煙性の刺激臭ある液体。単体のケイ素、シリコーンの原料。

しえんか‐たんそ【四塩化炭素】‥クワ‥

分子式CCl4 クロロホルム臭のある無色の液体。工業的には二硫化炭素に塩素を作用させて製造。脂肪・樹脂・タールなどをよく溶解するので溶剤として利用。引火性なく消火剤にも用いる。

シェンキェーヴィチ【Henryk Sienkiewicz】

ポーランドの小説家。17世紀ポーランドを描いた歴史小説で人気を博し、ポーランド人の愛国心を鼓舞した。代表作「クオ‐ヴァディス」。ノーベル賞。(1846〜1916)

ジエンけい‐たんかすいそ【ジエン系炭化水素】‥クワ‥

炭素原子間の二重結合を2個含む炭化水素の総称。ジオレフィンともいう。ブタジエン・イソプレンのように共役二重結合をもつものは重合しやすく、合成ゴムの原料。

⇒ジエン【diene】

しえん‐せんとうき【支援戦闘機】‥ヱン‥

航空自衛隊が保有する航空機の一種。侵攻兵力を洋上で撃破するための対艦船攻撃と着上陸した部隊への対地攻撃とを主任務とする。

⇒し‐えん【支援】

ジェンダー【gender】

①生物学的な性別を示すセックスに対して、社会的・文化的に形成される性別。作られた男らしさ・女らしさ。「―‐ギャップ」

②〔言〕(→)性4に同じ。

⇒ジェンダー‐バランス【gender balance】

⇒ジェンダー‐フリー

ジェンダー‐バランス【gender balance】

ある組織・集団内での男女の数の均衡。

⇒ジェンダー【gender】

ジェンダー‐フリー

(和製語gender free)社会的・文化的に形成された性差別の克服を目指す考え。

⇒ジェンダー【gender】

ジェンティーレ【Giovanni Gentile】

イタリアの哲学者・政治家。新ヘーゲル学派に属し、哲学を歴史の自己展開と見て、師クローチェに反して自由主義からファシズムへ転向後に暗殺。著「芸術哲学」「純粋行為としての精神の一般理論」「論理学体系」など。(1875〜1944)

ジ‐エンド【the end】

終幕。一巻の終り。

ジェントリー【gentry】

イギリス封建制のもとでは、騎士身分とほぼ同じ下級貴族。絶対主義時代には、ヨーマンと貴族の中間に位置する地主・名望家として地方行政の担い手となり、議会の下院でも指導的役割を演じた。郷紳と訳す。

ジェントルマン【gentleman】

紳士。殿方。ゼントルマン。↔レディー

ジェンナー【Edward Jenner】

イギリスの外科医。牛痘に感染した者が天然痘に対して免疫になることに気づいて、1796年に牛痘種痘法を発明。(1749〜1823)

しえんひ‐せいど【支援費制度】‥ヱン‥

障害者が社会福祉サービスを利用する際、利用料を行政が支援する仕組み。従来の措置制度に代わり、利用者本位の原則に基づく。2003年導入。06年障害者自立支援法に基づく制度に移行。

⇒し‐えん【支援】

しお【入】シホ

物を染め汁にひたす度数を数える語。古今和歌集春「ときはなる松の緑も春くれば今ひと―の色まさりけり」。「八や―の衣」

しお【塩】シホ

①塩化ナトリウムを主成分とする、しおからい味のある白色の結晶。食用・工業用に重要。けがれを清めるのにも使われる。一般に、食塩。

②塩加減。しおけ。「―があまい」

⇒塩が浸む

しお【潮・汐】シホ

(「塩」と同語源)

①月および太陽の引力によって、周期的に起こる海面の昇降。潮汐ちょうせき。うしお。「―の満ち干」

②海水。海流。「―の流れ」

③ちょうどよいとき。おり。しおあい。しおどき。機会。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「言ひ出す―に茶を差し出し」。「それを―に席を外す」

④江戸時代、大坂新町遊里の遊女の階級の一つ。太夫・天神・鹿恋かこいの次位、影・月がちの上位。汐以下は、端女郎はしじょろうと総称される。

⑤愛敬あいきょう。情趣。犬筑波「水海のおきな面は―もなし」

◇本来は、「潮」は朝しお、「汐」は夕しおだが、現在では一般に「潮」と書く。

⇒潮を踏む

しお‐あい【潮合】シホアヒ

①海水が満ち合う所。古今和歌集雑「わたつうみの沖つ―に浮ぶ泡の」

②潮のさしひきのほどあい。しおどき。後拾遺和歌集旅「あなし吹く瀬戸の―に舟出して」

③物事のほどあい。ころあい。時機。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「味方の勢―よきぞ乗つ取れ」

しお‐あし【潮足】シホ‥

潮汐の干満の速さ。「―が速い」

しお‐あし【潮蘆】シホ‥

海浜に生えている蘆。

しお‐あじ【塩味】シホアヂ

塩でつけた味。「―が強い」

しお‐あび【潮浴び】シホ‥

しおゆあみ。海水浴。〈[季]夏〉

しお‐あみ【潮浴み】シホ‥

(→)「しおあび」に同じ。

しお‐あゆ【塩鮎】シホ‥

塩漬にしたアユ。

しお‐あらし【潮嵐】シホ‥

吹きすさぶ潮風しおかぜ。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「すさまじき磯の小夜風―」

しお‐あわ【潮泡・潮沫】シホ‥

⇒しおなわ

しお‐あん【塩餡】シホ‥

塩で味をつけた餡。

しお‐あんばい【塩塩梅】シホ‥

食物を調理する時の塩のきかせぐあい。しおかげん。

しおい【塩井】シホヰ

姓氏の一つ。

⇒しおい‐うこう【塩井雨江】

しおい‐うこう【塩井雨江】シホヰ‥カウ

詩人・国文学者。名は正男。兵庫県生れ。東大卒。奈良女高師教授。翻訳「湖上の美人」、詩集「暗香疎影」、著「新古今和歌集詳解」など。(1869〜1913)

⇒しおい【塩井】

ジオイド【geoid】

地球重力の方向に垂直で、かつ平均海水面とほぼ一致する曲面。回転楕円体に近いが、わずかに凹凸があり、地球の基本的な形体を表す。地球形。

しお‐いり【潮入】シホ‥

池・沼・川などに海水が流れこむこと。また、その流れこんだ所。

⇒しおいり‐いけ【潮入池】

しおいり‐いけ【潮入池】シホ‥

海魚を飼うために、海水が流れこむようにした池。夢酔独言「庭に潮入の池があつて」

⇒しお‐いり【潮入】

しおいり‐ぜめ【潮炒責め・塩炒責め】シホ‥

拷問の一つ。炒った塩を罪人の体にあて、熱して責める。浄瑠璃、壇浦兜軍記「腹に子のあるかざみの格―にしてくれうと」

し‐おう【四王】‥ワウ

①四天王の略。

②清初に活躍した王姓の四大画家、王時敏・王鑑・王翬おうき・王原祁おうげんきのこと。これに呉歴・惲寿平うんじゅへいを加え四王呉惲という。

⇒しおう‐てん【四王天】

し‐おう【死王】‥ワウ

①〔仏〕(人の死命をつかさどるからいう)閻魔王えんまおうの異名。

②死んだ王。

し‐おう【嗣王】‥ワウ

世を嗣ついだ王。

し‐おう【雌黄】‥ワウ

①石黄せきおうの古名。

②(草雌黄の略)(→)藤黄とうおう2に同じ。

③(中国で、文字を抹消するのに1を用いたことから)詩文を添削すること。

じ‐おう【地黄】ヂワウ

ゴマノハグサ科の多年草。中国原産の薬用植物。地下茎は肥厚、根生葉は楕円形、表面にしわが多い。初夏、茎頂に紫紅色で筒状の美花を数個開く。茎・花冠に腺毛が密生する。根茎は著名な漢方生薬で、補血・強壮、また血糖降下作用がある。根茎の表面は赤黄色で、乾燥すれば黒色。特異な匂いがあり、味は初めわずかに甘く、後やや苦い。サオヒメ。アカヤジオウ。

じおう

⇒じおう‐がゆ【地黄粥】

⇒じおう‐がん【地黄丸】

⇒じおう‐せん【地黄煎】

しお‐うお【塩魚】シホウヲ

塩をふりかけ、または塩漬にした魚。しおざかな。

じおう‐がゆ【地黄粥】ヂワウ‥

地黄の根茎をきざみ入れた粥。正月にこれを食すれば邪気を除くという。

⇒じ‐おう【地黄】

じおう‐がん【地黄丸】ヂワウグワン

地黄を主剤として作った漢方の強壮・補血剤。好色一代女1「いまだ御年も若ふして―の御せんさく」

⇒じ‐おう【地黄】

じおう‐せん【地黄煎】ヂワウ‥

①穀芽の粉に地黄の汁をねり合わせたもの。気血を増すという。くだり。凝煎。

②地黄の汁を加えてねった飴。京都伏見稲荷門前の名産。上方かみがたより下ったので江戸では「くだりあめ」という。

⇒じ‐おう【地黄】

しお‐うち【塩打】シホ‥

大豆を塩水につけて煎ったもの。塩打豆。塩打大豆えんだだいず。田植草紙「酒の肴に京早生豆わさまめの―」

しおう‐てん【四王天】‥ワウ‥

〔仏〕欲界六天の第1。須弥山しゅみせんの中腹にある。→四天王してんのう

⇒し‐おう【四王】

しお‐うに【塩雲丹】シホ‥

ウニの生殖巣を塩漬けにした加工食品。

しお‐うみ【潮海】シホ‥

塩分を含んだ海。「みずうみ」に対していう。土佐日記「―のほとりにて」

し‐お・える【為終える】‥ヲヘル

〔他下一〕

することを終える。なし終える。「宿題を―・えた」

しお‐おいかぜ【潮追風】シホオヒ‥

潮の満ち干の際に、それと同じ方向に吹く風。

ジオーク【William Francis Giauque】

アメリカの物理化学者。酸素の同位体を発見。断熱消磁法により絶対零度に近い温度を得ることに成功、極低温における物質の諸特性の研究に貢献。ノーベル化学賞。(1895〜1982)

しお‐おけ【潮桶】シホヲケ

海水をくむ桶。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「荷ひくらべし―の片荷づりなる我おもひ」

しお‐おし【塩押し・塩圧し】シホ‥

野菜などを塩漬にし、上から石などで押さえておくこと。また、その漬物。しおづけ。しおし。浮世風呂4「―の茄子」

し‐おお・せる【為果せる】‥オホセル

〔他下一〕[文]しおほ・す(下二)

なしとげる。しとげる。すっかりおえる。宇治拾遺物語5「侍、―・せつと思ひて」

しおお‐にシホホ‥

〔副〕

涙などに濡れてしおれるさま。ぐっしょり。じっとり。しっぽり。万葉集20「袖も―泣きしそ思もはゆ」

しお‐がい【塩貝】シホガヒ

塩漬にした貝類の肉。好色一代女5「酒より先に―喰ふてしまひ」

しお‐がい【潮貝】シホガヒ

海にすむ貝。古今和歌集雑体「伊勢の海の浦の―ひろひあつめ」

しお‐がい【潮間】シホガヒ

(シホ(潮)ガアヒ(間)の約か)潮が引いた間。しおま。催馬楽、伊勢海「伊勢の海の清き渚に―に」

しおかえ‐ぶし【潮替節】シホカヘ‥

漁唄。カツオ釣りの餌のイワシを生かしておくために、餌樽の中の水を徹夜で汲みかえる際の睡気さましの唄。

しお‐がかり【潮繋り】シホ‥

潮時を待つために船を泊めること。日葡辞書「シヲガカリヲスル」

しお‐かげん【塩加減】シホ‥

ほどよく塩味をつけること。また、そのつけぐあい。しおあんばい。

⇒じおう‐がゆ【地黄粥】

⇒じおう‐がん【地黄丸】

⇒じおう‐せん【地黄煎】

しお‐うお【塩魚】シホウヲ

塩をふりかけ、または塩漬にした魚。しおざかな。

じおう‐がゆ【地黄粥】ヂワウ‥

地黄の根茎をきざみ入れた粥。正月にこれを食すれば邪気を除くという。

⇒じ‐おう【地黄】

じおう‐がん【地黄丸】ヂワウグワン

地黄を主剤として作った漢方の強壮・補血剤。好色一代女1「いまだ御年も若ふして―の御せんさく」

⇒じ‐おう【地黄】

じおう‐せん【地黄煎】ヂワウ‥

①穀芽の粉に地黄の汁をねり合わせたもの。気血を増すという。くだり。凝煎。

②地黄の汁を加えてねった飴。京都伏見稲荷門前の名産。上方かみがたより下ったので江戸では「くだりあめ」という。

⇒じ‐おう【地黄】

しお‐うち【塩打】シホ‥

大豆を塩水につけて煎ったもの。塩打豆。塩打大豆えんだだいず。田植草紙「酒の肴に京早生豆わさまめの―」

しおう‐てん【四王天】‥ワウ‥

〔仏〕欲界六天の第1。須弥山しゅみせんの中腹にある。→四天王してんのう

⇒し‐おう【四王】

しお‐うに【塩雲丹】シホ‥

ウニの生殖巣を塩漬けにした加工食品。

しお‐うみ【潮海】シホ‥

塩分を含んだ海。「みずうみ」に対していう。土佐日記「―のほとりにて」

し‐お・える【為終える】‥ヲヘル

〔他下一〕

することを終える。なし終える。「宿題を―・えた」

しお‐おいかぜ【潮追風】シホオヒ‥

潮の満ち干の際に、それと同じ方向に吹く風。

ジオーク【William Francis Giauque】

アメリカの物理化学者。酸素の同位体を発見。断熱消磁法により絶対零度に近い温度を得ることに成功、極低温における物質の諸特性の研究に貢献。ノーベル化学賞。(1895〜1982)

しお‐おけ【潮桶】シホヲケ

海水をくむ桶。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「荷ひくらべし―の片荷づりなる我おもひ」

しお‐おし【塩押し・塩圧し】シホ‥

野菜などを塩漬にし、上から石などで押さえておくこと。また、その漬物。しおづけ。しおし。浮世風呂4「―の茄子」

し‐おお・せる【為果せる】‥オホセル

〔他下一〕[文]しおほ・す(下二)

なしとげる。しとげる。すっかりおえる。宇治拾遺物語5「侍、―・せつと思ひて」

しおお‐にシホホ‥

〔副〕

涙などに濡れてしおれるさま。ぐっしょり。じっとり。しっぽり。万葉集20「袖も―泣きしそ思もはゆ」

しお‐がい【塩貝】シホガヒ

塩漬にした貝類の肉。好色一代女5「酒より先に―喰ふてしまひ」

しお‐がい【潮貝】シホガヒ

海にすむ貝。古今和歌集雑体「伊勢の海の浦の―ひろひあつめ」

しお‐がい【潮間】シホガヒ

(シホ(潮)ガアヒ(間)の約か)潮が引いた間。しおま。催馬楽、伊勢海「伊勢の海の清き渚に―に」

しおかえ‐ぶし【潮替節】シホカヘ‥

漁唄。カツオ釣りの餌のイワシを生かしておくために、餌樽の中の水を徹夜で汲みかえる際の睡気さましの唄。

しお‐がかり【潮繋り】シホ‥

潮時を待つために船を泊めること。日葡辞書「シヲガカリヲスル」

しお‐かげん【塩加減】シホ‥

ほどよく塩味をつけること。また、そのつけぐあい。しおあんばい。

しぐれ【時雨】🔗⭐🔉

しぐれ【時雨】

(「過ぐる」から出た語で、通り雨の意)

①秋の末から冬の初め頃に、降ったりやんだりする雨。〈[季]冬〉。万葉集8「時待ちてふりし―の雨止みぬ」

②比喩的に、涙を流すこと。「袖の―」

③一しきり続くもののたとえ。「蝉―」

④小督局こごうのつぼねの用いた琴の名。

⑤本阿弥光悦作の名物茶碗の名。

⑥時雨羹しぐれかんの略。

⑦時雨饅頭しぐれまんじゅうの略。

⇒しぐれ‐かん【時雨羹】

⇒しぐれ‐き【時雨忌】

⇒しぐれ‐ごこち【時雨心地】

⇒しぐれ‐づき【時雨月】

⇒しぐれ‐に【時雨煮】

⇒しぐれ‐の‐あき【時雨の秋】

⇒しぐれ‐の‐いろ【時雨の色】

⇒しぐれ‐はまぐり【時雨蛤】

⇒しぐれ‐まんじゅう【時雨饅頭】

しぐれ‐の‐あき【時雨の秋】🔗⭐🔉

しぐれ‐の‐あき【時雨の秋】

時雨の降る秋。万葉集13「九月ながづきの―は」

⇒しぐれ【時雨】

しぐれ‐の‐いろ【時雨の色】🔗⭐🔉

しぐれ‐の‐いろ【時雨の色】

時雨のために色づいた草木の葉色。

⇒しぐれ【時雨】

しぐ・れる【時雨れる】🔗⭐🔉

しぐ・れる【時雨れる】

〔自下一〕[文]しぐ・る(下二)

①しぐれになる。しぐれが降る。源氏物語宿木「うち―・るるにも」

②涙を催す。泣いて涙がこぼれる。源氏物語若菜上「まみのあたりうち―・れて」

じ‐じ【時時】🔗⭐🔉

じ‐じ【時時】

ときどき。おりおり。しばしば。狂言、察化「かやうのことは―あることでござる」

じじ‐こっこく【時時刻刻】‥コク‥🔗⭐🔉

じじ‐こっこく【時時刻刻】‥コク‥

時刻を追って。一刻一刻。次第次第に。「情勢は―変化する」

しだ【時】🔗⭐🔉

しだ【時】

(接尾語「しな」の古語)…の際。…する時。万葉集14「あが面おもの忘れむ―は国はふり嶺ねに立つ雲を見つつ偲はせ」

とき【時】🔗⭐🔉

とき【時】

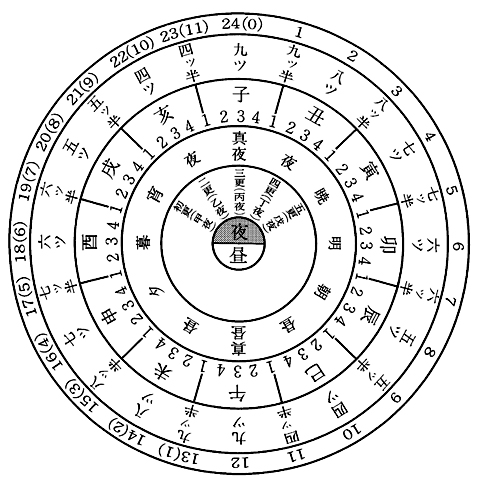

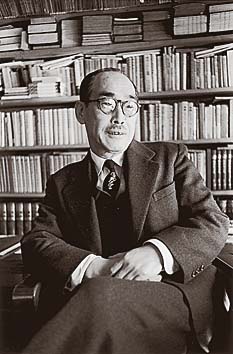

①過去から現在へ、さらに未来へと連続して、とどまることなく過ぎゆく現象。月日の移りゆき。時間。光陰。普通平均太陽時を用い、秒・分・時・日・週・月・年などの単位に分けて計る。「―の流れ」→時間。

②一昼夜の区分。現今は真夜中(午前零時)から真昼(午後零時)までを午前、真昼から真夜中までを午後とし、そのおのおのを12等分(または午前・午後を通して24等分)する。昔は、12辰刻が広く行われた。これは夜半を九つ、一刻を終わるごとに八つ・七つ・六つ・五つ・四つとし、正午を再び九つとして四つに至る区分である。また、時刻を方位に結びつけ、一日を十二支に配して12等分し(夜半前後一刻を子ねの刻とする。午前零時から午前2時までを子の刻とする説もある)、一刻の前半・後半を初刻と正刻に分け、さらにまた四分などする区分もあった。この区分は、後に一刻を上・中・下に三分するようになった。また民間では、日出・日没を基準に定めて、明六つ・暮六つとし、昼間・夜間をそれぞれ6等分して、四季に応じて適当な分割による時刻をも定めた。時刻。刻限。「―を告げる」

時

③時候。季節。「―の花」

④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」

⑤特定の時期。

㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」

㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」

㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」

㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」

⑥㋐時代。年代。世。「若い―」

㋑当時。当代。「―の将軍」

⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」

㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」

⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。

⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」

⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」

⇒時移り事去る

⇒時となく

⇒時と場合

⇒時なるかな

⇒時に遇う

⇒時に遇えば鼠も虎となる

⇒時に当たる

⇒時に従う

⇒時につく

⇒時に取りて

⇒時に因る

⇒時に寄る

⇒時の代官、日の奉行

⇒時の用には鼻をも削ぐ

⇒時は得難くして失い易し

⇒時は金なり

⇒時人を待たず

⇒時も時

⇒時わかず

⇒時を争う

⇒時を失う

⇒時を移さず

⇒時を得る

⇒時を稼ぐ

⇒時をかわさず

⇒時を奏す

⇒時を撞く

⇒時をつくる

⇒時を見る

③時候。季節。「―の花」

④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」

⑤特定の時期。

㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」

㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」

㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」

㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」

⑥㋐時代。年代。世。「若い―」

㋑当時。当代。「―の将軍」

⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」

㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」

⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。

⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」

⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」

⇒時移り事去る

⇒時となく

⇒時と場合

⇒時なるかな

⇒時に遇う

⇒時に遇えば鼠も虎となる

⇒時に当たる

⇒時に従う

⇒時につく

⇒時に取りて

⇒時に因る

⇒時に寄る

⇒時の代官、日の奉行

⇒時の用には鼻をも削ぐ

⇒時は得難くして失い易し

⇒時は金なり

⇒時人を待たず

⇒時も時

⇒時わかず

⇒時を争う

⇒時を失う

⇒時を移さず

⇒時を得る

⇒時を稼ぐ

⇒時をかわさず

⇒時を奏す

⇒時を撞く

⇒時をつくる

⇒時を見る

③時候。季節。「―の花」

④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」

⑤特定の時期。

㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」

㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」

㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」

㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」

⑥㋐時代。年代。世。「若い―」

㋑当時。当代。「―の将軍」

⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」

㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」

⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。

⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」

⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」

⇒時移り事去る

⇒時となく

⇒時と場合

⇒時なるかな

⇒時に遇う

⇒時に遇えば鼠も虎となる

⇒時に当たる

⇒時に従う

⇒時につく

⇒時に取りて

⇒時に因る

⇒時に寄る

⇒時の代官、日の奉行

⇒時の用には鼻をも削ぐ

⇒時は得難くして失い易し

⇒時は金なり

⇒時人を待たず

⇒時も時

⇒時わかず

⇒時を争う

⇒時を失う

⇒時を移さず

⇒時を得る

⇒時を稼ぐ

⇒時をかわさず

⇒時を奏す

⇒時を撞く

⇒時をつくる

⇒時を見る

③時候。季節。「―の花」

④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」

⑤特定の時期。

㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」

㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」

㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」

㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」

⑥㋐時代。年代。世。「若い―」

㋑当時。当代。「―の将軍」

⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」

㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」

⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。

⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」

⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」

⇒時移り事去る

⇒時となく

⇒時と場合

⇒時なるかな

⇒時に遇う

⇒時に遇えば鼠も虎となる

⇒時に当たる

⇒時に従う

⇒時につく

⇒時に取りて

⇒時に因る

⇒時に寄る

⇒時の代官、日の奉行

⇒時の用には鼻をも削ぐ

⇒時は得難くして失い易し

⇒時は金なり

⇒時人を待たず

⇒時も時

⇒時わかず

⇒時を争う

⇒時を失う

⇒時を移さず

⇒時を得る

⇒時を稼ぐ

⇒時をかわさず

⇒時を奏す

⇒時を撞く

⇒時をつくる

⇒時を見る

とき【鬨・時・鯨波】🔗⭐🔉

○時移り事去るときうつりことさる🔗⭐🔉

○時移り事去るときうつりことさる

[陳鴻、長恨歌伝「時移事去、楽尽悲来」]歳月が経過し諸事が変遷する。時世が移り変わる。古今和歌集序「たとひ時移り事去り、楽しび悲しび行きかふとも」

⇒とき【時】

とき‐うま【疾馬・駿馬】

走ることの速い馬。しゅんめ。〈倭名類聚鈔11〉

ときえだ【時枝】

姓氏の一つ。

⇒ときえだ‐もとき【時枝誠記】

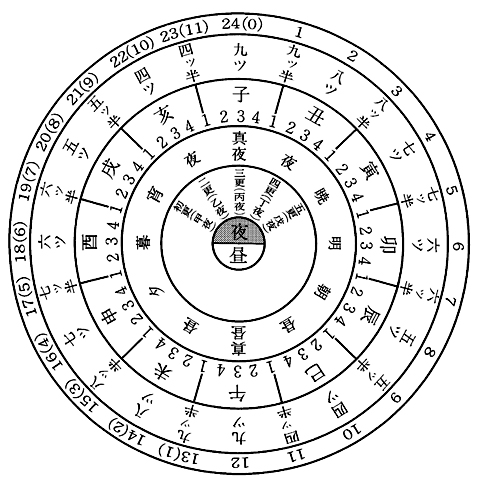

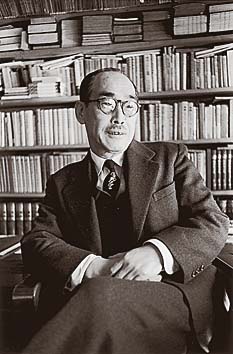

ときえだ‐もとき【時枝誠記】

国語学者。東京生れ。京城大・東大・早大教授。新たな言語理論として「言語過程説」を提唱。著「国語学史」「国語学原論」「日本文法」など。(1900〜1967)

時枝誠記

提供:毎日新聞社