複数辞典一括検索+![]()

![]()

○時を見るときをみる🔗⭐🔉

○時を見るときをみる

適当な時機が来るのを待つ。好機をえらぶ。「時を見て反撃に出る」

⇒とき【時】

と‐きん【と金】

将棋で、歩ふが成ったもの。金将と同じ働きをする。成ると駒を裏返して「と」と書いてある方を出すのでいう。

と‐きん【頭巾・兜巾・頭襟】

①修験者しゅげんじゃのかぶる小さいずきん。山中遍歴の際、瘴気しょうきに触れるのを防ぐためという。黒色の布でつくり、十二因縁にかたどって12の襞ひだを設け、紐で頤おとがいに結びとめる。

頭巾

②野ざらしになる柱の上部を方錐形にした部分。これを包む金物を頭巾金物という。

③丸太の両端を、搬出の際の損傷を防ぐために、1の形にとがらすこと。また、その部分。

⇒ときん‐いばら【頭巾薔薇】

と‐きん【鍍金】

①金を銅製品の表面に焼き付けめっきをすること。金を水銀に溶解させて作ったアマルガムを銅の表面に塗り、加熱により水銀を蒸発させる。焼き付けたものを金銅こんどうという。また、銀を焼き付けることを鍍銀という。

②⇒めっき

と‐ぎん【都銀】

都市銀行の略。

どきん

急な物事に驚きおそれて動悸どうきのうつさま。どきり。「怪しい人影に―とする」

ときん‐いばら【頭巾薔薇】

バラ科キイチゴ属の落葉低木。中国原産で観賞用。高さ1.5メートルに達し、若枝・葉柄にとげがある。葉は羽状複葉。夏にバラに似た大形白色の重弁花をつける。ボタンイバラ。

⇒と‐きん【頭巾・兜巾・頭襟】

ときん‐そう【吐金草】‥サウ

キク科の一年草。高さ約10センチメートル。多くは地に臥して群生。葉は基部狭く、3〜5の鋸歯がある。夏、淡緑色で褐紫色を帯びた球状の頭花を開く。花後、4稜ある黄色の果実を結び、花をつぶすとこれが出てくるのが、名の由来という。

とき‐ん‐ば【時んば】

(「時には」の音便。漢文訓読で用いたのにはじまる)…する時には。…する場合は。…すれば。法華経遊意承保点「若し所受の法有る―即ち断相を堕す」。浄瑠璃、大職冠「君辱めらるる―、臣死す」

とく【特】

ことにぬきんでること。他と別であること。とりわけ。「―に言うことはない」

とく【得】

①えること。手に入れること。徒然草「芸能・所作のみにあらず。大方のふるまひ・心づかひも、愚かにしてつつしめるは―の本なり」

②身につけること。さとること。

③もうけること。利益。また、有利なこと。落窪物語1「時の受領ずりようは世に―有る物といへば、只今そのほどなめれば、つかうまつらむ」。「―をする」「―な性分」→とく(徳)3

⇒得を取ろうより名を取れ

とく【徳】

①道をさとった立派な行為。善い行いをする性格。身についた品性。徒然草「人に本意なく思はせて我が心を慰まん事、―に背そむけり」。「―が高い」

②人を感化する人格の力。めぐみ。神仏の加護。枕草子161「宰相の中将の―を見ること。その方に向ひて拝むべし」。源氏物語澪標「心のうちに神の御―をあはれにめでたしと思ふ」。

③(「得」と通用)利益。もうけ。富。「有―人うとくじん」

⇒徳孤ならず必ず隣あり

⇒徳とする

⇒徳をもって怨みに報いる

と・く【着く】

〔自四〕

(ツクの転)到着する。つく。古事記中「伊知遅いちじ島、美島に―・き」

と・く【解く】

[一]〔他五〕

結ばれたり、こり固まったり、閉ざされたり、不明であったりしたものを、ゆるめほぐした状態にする意。

➊結びつけられているものを分けはなす。

①結び目をほどく。天智紀「臣の子の八重の紐―・く一重だにいまだ―・かねば御子の紐―・く」。平家物語11「判官剰あまつさへ封をも―・かず」。「帯を―・く」

②束ねてあるものをばらばらにする。万葉集16「か黒し髪を…挙げても巻き見―・き乱り童児わらわになし見」

③縫ってあるものをほどく。万葉集12「橡つるばみの衣―・き洗ひ」

④纏まとっていたものを脱ぐ。装っていたものをとりはずす。蜻蛉日記中「御車のしやうぞく―・きて」。今昔物語集1「身の瓔珞ようらくを脱ときて」。「旅装を―・く」

⑤(「梳く」とも書く)乱れもつれたものを分けはなして整える。髪をくしけずる。梳すく。源氏物語手習「髪は尼君のみ梳けずり給ふを…ただ少し―・きくだして」

⑥むすぼれた気持をさっぱりさせる。はらす。「愁いを―・く」「誤解を―・く」「緊張を―・く」

⑦束縛などをとりのぞく。「統制を―・く」

⑧警備などのために固めていた態勢をくずす。「警戒を―・く」「城の囲みを―・く」

⑨魚や鳥獣などを刃物で切りひらく。また、解剖する。蘭学事始「獣畜を―・きて、視あはせしことも度々の事なりき」

➋不明のものを明らかにする。

①答を出す。徒然草「なぞなぞを作りて―・かれける所へ」。「方程式を―・く」「事件を―・く鍵」

②説明する。解釈する。源氏物語賢木「六十巻といふふみよみ給ひ、覚束なき所々―・かせなどしておはしますを」

➌職をやめさせる。免ずる。「任を―・く」

[二]〔自下二〕

⇒とける(下一)

と・く【溶く・融く・熔く・鎔く】

(「解く」と同源)

[一]〔他五〕

液体に他の物質をまぜて均一な液体をつくる。「アルコールを水に―・く」「卵を―・く」

[二]〔自下二〕

⇒とける(下一)

◇「熔」「鎔」は、金属を液状にする場合に使う。

と・く【説く】

(「解く」と同源)〔他五〕

相手を納得させるために、物事の道理・筋道をわかりやすく述べる意。

①道理をいいさとす。源氏物語蛍「仏のいとうるはしき心にて、―・きおき給へる御法も」。「じゅんじゅんと―・く」

②解説する。説明する。源氏物語橋姫「年頃学び知り給へる事どもの深き心を―・き聞かせ奉り」。「語義を―・く」

とく【疾く】

(形容詞「疾し」の連用形)

①はやく。すみやかに。急に。「―行け」

②すでに。もう。とっく。「―御存知」

と・ぐ【研ぐ・磨ぐ】

〔他五〕

①玉・金属などをみがいて光沢を出す。「鏡を―・ぐ」

②刃物などを砥石ですって鋭くする。万葉集20「剣大刀いよよ―・ぐべし」。「包丁を―・ぐ」

③水中でこすって洗う。「米を―・ぐ」

④心などを練磨して立派にする。万葉集4「―・ぎし心を」

と・ぐ【遂ぐ】

〔他下二〕

⇒とげる(下一)

どく【毒】

①生命または健康を害するもの。特に、そのような薬物。今昔物語集1「我が手の指の端に―を塗りて仏の御足を礼らいし奉る様にて―を付けむとするに」

②人の心をきずつけるもの。悪いもの。「―のある言い方」

③わざわい。

④毒口どくぐちの略。悪口。誹風柳多留2「梶原が塀には―を書きちらし」。「―を言う」

⇒毒にも薬にもならない

⇒毒を食わば皿まで

⇒毒を以て毒を制す

どく【独】

独逸ドイツの略。

ど・く【退く】

[一]〔自五〕

しりぞく。のく。ひく。浮世風呂2「湯水を遣つかふのだものを、かかるが悪くは、遠くへ―・いてるがいい」。「そこを―・け」

[二]〔他下二〕

⇒どける(下一)

どく‐あく【毒悪】

非常にわるいこと。甚だしく害をなすこと。害毒。夏目漱石、吾輩は猫である「余り長たらしくつて―なのはよくない」

どく‐あたり【毒中り】

飲食物の毒または毒薬にあたって健康を害すること。中毒。

とく‐い【特異】

他のものと非常に異なっていること。「―な風習」「―な能力」

⇒とくい‐せい【特異性】

⇒とくい‐たいしつ【特異体質】

⇒とくい‐てん【特異点】

⇒とくい‐び【特異日】

とく‐い【得意】

①志をえて満足していること。望みどおりになって満足すること。「―の絶頂」↔失意。

②誇りたかぶること。また、誇らしげなさま。「―になって自慢する」

③最も熟練していること。最もすぐれていること。えて。「―の種目」「―の芸」

④親しい友。親友。源氏物語明石「入道はかの国の―にて、年頃あひ語らひ侍りつれど」

⑤ひいきにしてくれること。また、その人。枕草子87「御―ななり。さらによも語らひとらじ」

⑥(→)得意先に同じ。好色一代男2「元来もとより商ひの―殊更にあしらひ」。「御―様」

⇒とくい‐がお【得意顔】

⇒とくい‐げ【得意気】

⇒とくい‐さき【得意先】

⇒とくい‐ば【得意場】

⇒とくい‐まわり【得意回り】

⇒とくい‐まんめん【得意満面】

と‐ぐい【利杙】‥グヒ

先のとがったくい。源平盛衰記8「竹の―に貫かれて失せにけり」

とくい‐がお【得意顔】‥ガホ

誇らしげな顔つき。自慢そうな様子。

⇒とく‐い【得意】

とく‐いく【徳育】

道徳面の教育。森有礼、兵式体操に関する上奏案「夫レ教育ノ要タル、智育―体育ノ三者ヲシテ斉ひとシク発達セシムルニ在リ」→知育→体育

とくい‐げ【得意気】

得意そうであること。得意らしい様子。「―に技を披露する」

⇒とく‐い【得意】

とくい‐さき【得意先】

日常よく取引している相手方。商家などで常に買ってくれる客。取引先。「―を回る」

⇒とく‐い【得意】

とくい‐せい【特異性】

①事物にそなわっている特殊な性質。特殊性。

②〔化〕2種の基質間の高い選択的な反応性。免疫反応における抗原と抗体の反応など。

⇒とく‐い【特異】

とくい‐たいしつ【特異体質】

一般的にある種の食物や化学物質、薬物などに対して過敏に反応する体質をいう。食物ではエビ・カニ・サバ・卵白など、薬物ではピリン・ヨードなどに対するものがしばしば見られ、多くアレルギーが基礎にある。イディオジンクラジー。

⇒とく‐い【特異】

とくい‐てん【特異点】

〔数〕

①曲線上あるいは曲面上で、接線あるいは接平面が存在しなかったり、二つ以上存在したりするような点。

②複素関数が連続な導関数をもたないような点。

⇒とく‐い【特異】

どく‐いとぐも【毒糸蜘蛛】

イトグモ科の毒グモ。体長約1センチメートル、体は茶色で歩脚は細長い。南北アメリカに生息。暗所に不規則に糸を引いた網を張り、しばしば人家でもみつかる。特定外来生物。

とくい‐ば【得意場】

(→)得意先に同じ。

⇒とく‐い【得意】

とくい‐び【特異日】

例年、ある天気が高い確率で現れる特定の日。例えば、11月3日は晴れることが多く、9月17日と26日は強い台風の襲来が多いなど。シンギュラリティー。

⇒とく‐い【特異】

とくい‐まわり【得意回り】‥マハリ

得意先を訪ねてまわること。

⇒とく‐い【得意】

とくい‐まんめん【得意満面】

得意な心持が顔全体に現れること。いかにも満足そうな様子。「―な語り口」

⇒とく‐い【得意】

どく‐いみ【毒忌】

主として服薬の時、その薬のさわりとなるものを飲食しないこと。禁忌。

とくいん‐がい【特飲街】

特殊飲食店の立ち並ぶまち。

ド‐クインシー【Thomas De Quincey】

イギリスの批評家・作家。自分の体験に基づく「阿片常用者の告白」や評論「芸術として見た殺人」がある。(1785〜1859)

ど‐くう【土公】

(→)土公神どくじんのこと。

ど‐ぐう【土偶】

①人物や動物をかたどった土製品。つちにんぎょう。

②縄文時代を通じてある、人の形につくった土製品。呪術用または護符的なものか。大部分は女性をかたどっている。形によってハート形・木

②野ざらしになる柱の上部を方錐形にした部分。これを包む金物を頭巾金物という。

③丸太の両端を、搬出の際の損傷を防ぐために、1の形にとがらすこと。また、その部分。

⇒ときん‐いばら【頭巾薔薇】

と‐きん【鍍金】

①金を銅製品の表面に焼き付けめっきをすること。金を水銀に溶解させて作ったアマルガムを銅の表面に塗り、加熱により水銀を蒸発させる。焼き付けたものを金銅こんどうという。また、銀を焼き付けることを鍍銀という。

②⇒めっき

と‐ぎん【都銀】

都市銀行の略。

どきん

急な物事に驚きおそれて動悸どうきのうつさま。どきり。「怪しい人影に―とする」

ときん‐いばら【頭巾薔薇】

バラ科キイチゴ属の落葉低木。中国原産で観賞用。高さ1.5メートルに達し、若枝・葉柄にとげがある。葉は羽状複葉。夏にバラに似た大形白色の重弁花をつける。ボタンイバラ。

⇒と‐きん【頭巾・兜巾・頭襟】

ときん‐そう【吐金草】‥サウ

キク科の一年草。高さ約10センチメートル。多くは地に臥して群生。葉は基部狭く、3〜5の鋸歯がある。夏、淡緑色で褐紫色を帯びた球状の頭花を開く。花後、4稜ある黄色の果実を結び、花をつぶすとこれが出てくるのが、名の由来という。

とき‐ん‐ば【時んば】

(「時には」の音便。漢文訓読で用いたのにはじまる)…する時には。…する場合は。…すれば。法華経遊意承保点「若し所受の法有る―即ち断相を堕す」。浄瑠璃、大職冠「君辱めらるる―、臣死す」

とく【特】

ことにぬきんでること。他と別であること。とりわけ。「―に言うことはない」

とく【得】

①えること。手に入れること。徒然草「芸能・所作のみにあらず。大方のふるまひ・心づかひも、愚かにしてつつしめるは―の本なり」

②身につけること。さとること。

③もうけること。利益。また、有利なこと。落窪物語1「時の受領ずりようは世に―有る物といへば、只今そのほどなめれば、つかうまつらむ」。「―をする」「―な性分」→とく(徳)3

⇒得を取ろうより名を取れ

とく【徳】

①道をさとった立派な行為。善い行いをする性格。身についた品性。徒然草「人に本意なく思はせて我が心を慰まん事、―に背そむけり」。「―が高い」

②人を感化する人格の力。めぐみ。神仏の加護。枕草子161「宰相の中将の―を見ること。その方に向ひて拝むべし」。源氏物語澪標「心のうちに神の御―をあはれにめでたしと思ふ」。

③(「得」と通用)利益。もうけ。富。「有―人うとくじん」

⇒徳孤ならず必ず隣あり

⇒徳とする

⇒徳をもって怨みに報いる

と・く【着く】

〔自四〕

(ツクの転)到着する。つく。古事記中「伊知遅いちじ島、美島に―・き」

と・く【解く】

[一]〔他五〕

結ばれたり、こり固まったり、閉ざされたり、不明であったりしたものを、ゆるめほぐした状態にする意。

➊結びつけられているものを分けはなす。

①結び目をほどく。天智紀「臣の子の八重の紐―・く一重だにいまだ―・かねば御子の紐―・く」。平家物語11「判官剰あまつさへ封をも―・かず」。「帯を―・く」

②束ねてあるものをばらばらにする。万葉集16「か黒し髪を…挙げても巻き見―・き乱り童児わらわになし見」

③縫ってあるものをほどく。万葉集12「橡つるばみの衣―・き洗ひ」

④纏まとっていたものを脱ぐ。装っていたものをとりはずす。蜻蛉日記中「御車のしやうぞく―・きて」。今昔物語集1「身の瓔珞ようらくを脱ときて」。「旅装を―・く」

⑤(「梳く」とも書く)乱れもつれたものを分けはなして整える。髪をくしけずる。梳すく。源氏物語手習「髪は尼君のみ梳けずり給ふを…ただ少し―・きくだして」

⑥むすぼれた気持をさっぱりさせる。はらす。「愁いを―・く」「誤解を―・く」「緊張を―・く」

⑦束縛などをとりのぞく。「統制を―・く」

⑧警備などのために固めていた態勢をくずす。「警戒を―・く」「城の囲みを―・く」

⑨魚や鳥獣などを刃物で切りひらく。また、解剖する。蘭学事始「獣畜を―・きて、視あはせしことも度々の事なりき」

➋不明のものを明らかにする。

①答を出す。徒然草「なぞなぞを作りて―・かれける所へ」。「方程式を―・く」「事件を―・く鍵」

②説明する。解釈する。源氏物語賢木「六十巻といふふみよみ給ひ、覚束なき所々―・かせなどしておはしますを」

➌職をやめさせる。免ずる。「任を―・く」

[二]〔自下二〕

⇒とける(下一)

と・く【溶く・融く・熔く・鎔く】

(「解く」と同源)

[一]〔他五〕

液体に他の物質をまぜて均一な液体をつくる。「アルコールを水に―・く」「卵を―・く」

[二]〔自下二〕

⇒とける(下一)

◇「熔」「鎔」は、金属を液状にする場合に使う。

と・く【説く】

(「解く」と同源)〔他五〕

相手を納得させるために、物事の道理・筋道をわかりやすく述べる意。

①道理をいいさとす。源氏物語蛍「仏のいとうるはしき心にて、―・きおき給へる御法も」。「じゅんじゅんと―・く」

②解説する。説明する。源氏物語橋姫「年頃学び知り給へる事どもの深き心を―・き聞かせ奉り」。「語義を―・く」

とく【疾く】

(形容詞「疾し」の連用形)

①はやく。すみやかに。急に。「―行け」

②すでに。もう。とっく。「―御存知」

と・ぐ【研ぐ・磨ぐ】

〔他五〕

①玉・金属などをみがいて光沢を出す。「鏡を―・ぐ」

②刃物などを砥石ですって鋭くする。万葉集20「剣大刀いよよ―・ぐべし」。「包丁を―・ぐ」

③水中でこすって洗う。「米を―・ぐ」

④心などを練磨して立派にする。万葉集4「―・ぎし心を」

と・ぐ【遂ぐ】

〔他下二〕

⇒とげる(下一)

どく【毒】

①生命または健康を害するもの。特に、そのような薬物。今昔物語集1「我が手の指の端に―を塗りて仏の御足を礼らいし奉る様にて―を付けむとするに」

②人の心をきずつけるもの。悪いもの。「―のある言い方」

③わざわい。

④毒口どくぐちの略。悪口。誹風柳多留2「梶原が塀には―を書きちらし」。「―を言う」

⇒毒にも薬にもならない

⇒毒を食わば皿まで

⇒毒を以て毒を制す

どく【独】

独逸ドイツの略。

ど・く【退く】

[一]〔自五〕

しりぞく。のく。ひく。浮世風呂2「湯水を遣つかふのだものを、かかるが悪くは、遠くへ―・いてるがいい」。「そこを―・け」

[二]〔他下二〕

⇒どける(下一)

どく‐あく【毒悪】

非常にわるいこと。甚だしく害をなすこと。害毒。夏目漱石、吾輩は猫である「余り長たらしくつて―なのはよくない」

どく‐あたり【毒中り】

飲食物の毒または毒薬にあたって健康を害すること。中毒。

とく‐い【特異】

他のものと非常に異なっていること。「―な風習」「―な能力」

⇒とくい‐せい【特異性】

⇒とくい‐たいしつ【特異体質】

⇒とくい‐てん【特異点】

⇒とくい‐び【特異日】

とく‐い【得意】

①志をえて満足していること。望みどおりになって満足すること。「―の絶頂」↔失意。

②誇りたかぶること。また、誇らしげなさま。「―になって自慢する」

③最も熟練していること。最もすぐれていること。えて。「―の種目」「―の芸」

④親しい友。親友。源氏物語明石「入道はかの国の―にて、年頃あひ語らひ侍りつれど」

⑤ひいきにしてくれること。また、その人。枕草子87「御―ななり。さらによも語らひとらじ」

⑥(→)得意先に同じ。好色一代男2「元来もとより商ひの―殊更にあしらひ」。「御―様」

⇒とくい‐がお【得意顔】

⇒とくい‐げ【得意気】

⇒とくい‐さき【得意先】

⇒とくい‐ば【得意場】

⇒とくい‐まわり【得意回り】

⇒とくい‐まんめん【得意満面】

と‐ぐい【利杙】‥グヒ

先のとがったくい。源平盛衰記8「竹の―に貫かれて失せにけり」

とくい‐がお【得意顔】‥ガホ

誇らしげな顔つき。自慢そうな様子。

⇒とく‐い【得意】

とく‐いく【徳育】

道徳面の教育。森有礼、兵式体操に関する上奏案「夫レ教育ノ要タル、智育―体育ノ三者ヲシテ斉ひとシク発達セシムルニ在リ」→知育→体育

とくい‐げ【得意気】

得意そうであること。得意らしい様子。「―に技を披露する」

⇒とく‐い【得意】

とくい‐さき【得意先】

日常よく取引している相手方。商家などで常に買ってくれる客。取引先。「―を回る」

⇒とく‐い【得意】

とくい‐せい【特異性】

①事物にそなわっている特殊な性質。特殊性。

②〔化〕2種の基質間の高い選択的な反応性。免疫反応における抗原と抗体の反応など。

⇒とく‐い【特異】

とくい‐たいしつ【特異体質】

一般的にある種の食物や化学物質、薬物などに対して過敏に反応する体質をいう。食物ではエビ・カニ・サバ・卵白など、薬物ではピリン・ヨードなどに対するものがしばしば見られ、多くアレルギーが基礎にある。イディオジンクラジー。

⇒とく‐い【特異】

とくい‐てん【特異点】

〔数〕

①曲線上あるいは曲面上で、接線あるいは接平面が存在しなかったり、二つ以上存在したりするような点。

②複素関数が連続な導関数をもたないような点。

⇒とく‐い【特異】

どく‐いとぐも【毒糸蜘蛛】

イトグモ科の毒グモ。体長約1センチメートル、体は茶色で歩脚は細長い。南北アメリカに生息。暗所に不規則に糸を引いた網を張り、しばしば人家でもみつかる。特定外来生物。

とくい‐ば【得意場】

(→)得意先に同じ。

⇒とく‐い【得意】

とくい‐び【特異日】

例年、ある天気が高い確率で現れる特定の日。例えば、11月3日は晴れることが多く、9月17日と26日は強い台風の襲来が多いなど。シンギュラリティー。

⇒とく‐い【特異】

とくい‐まわり【得意回り】‥マハリ

得意先を訪ねてまわること。

⇒とく‐い【得意】

とくい‐まんめん【得意満面】

得意な心持が顔全体に現れること。いかにも満足そうな様子。「―な語り口」

⇒とく‐い【得意】

どく‐いみ【毒忌】

主として服薬の時、その薬のさわりとなるものを飲食しないこと。禁忌。

とくいん‐がい【特飲街】

特殊飲食店の立ち並ぶまち。

ド‐クインシー【Thomas De Quincey】

イギリスの批評家・作家。自分の体験に基づく「阿片常用者の告白」や評論「芸術として見た殺人」がある。(1785〜1859)

ど‐くう【土公】

(→)土公神どくじんのこと。

ど‐ぐう【土偶】

①人物や動物をかたどった土製品。つちにんぎょう。

②縄文時代を通じてある、人の形につくった土製品。呪術用または護符的なものか。大部分は女性をかたどっている。形によってハート形・木 みみずく・遮光器土偶などの名で呼ばれる。東日本に多い。

土偶

みみずく・遮光器土偶などの名で呼ばれる。東日本に多い。

土偶

トクヴィル【Alexis de Tocqueville】

フランスの政治家。1830年代に米国を旅行。その見聞をもとにした「アメリカの民主政治」は、米国政治研究の古典。(1805〜1859)

どく‐うつぎ【毒空木】

ドクウツギ科の落葉低木。北海道・本州の山地・川原などに自生。高さ1〜2メートル。葉は無柄、3条の縦脈がある。春、黄緑色の細花をつける。雌雄同株。果実は豆粒大で赤、後に紫黒色。根に根瘤こんりゅうをもつ。枝葉・果実に劇毒を含む。

どくうつぎ

トクヴィル【Alexis de Tocqueville】

フランスの政治家。1830年代に米国を旅行。その見聞をもとにした「アメリカの民主政治」は、米国政治研究の古典。(1805〜1859)

どく‐うつぎ【毒空木】

ドクウツギ科の落葉低木。北海道・本州の山地・川原などに自生。高さ1〜2メートル。葉は無柄、3条の縦脈がある。春、黄緑色の細花をつける。雌雄同株。果実は豆粒大で赤、後に紫黒色。根に根瘤こんりゅうをもつ。枝葉・果実に劇毒を含む。

どくうつぎ

どく‐え【毒荏】

〔植〕アブラギリの異称。

どく‐えい【独泳】

①ひとりで泳ぐこと。

②他を引き離して泳ぐこと。

どく‐えき【毒液】

毒をふくんだ液体。

どく‐えん【毒焔】

①有毒ガスを発散するほのお。

②賊徒・奸人などの勢いのさかんなことのたとえ。

どく‐えん【独演】

演芸・講演などを一人だけで通して行うこと。また、その演芸・講演。「落語―会」

とく‐おう【徳王】‥ワウ

内モンゴルの政治家。本名デムチュクドンロプ。王公の家庭に生まれ、自治権獲得運動に従事。1939年日本の援助下に蒙古聯合自治政府を樹立、主席に就任。日本の敗戦後、外モンゴルで捕らえられ、中国送還。63年釈放後、内モンゴル自治区文史館勤務。(1902〜1966)

とくおう【徳応】

私年号の一つ。→私年号(表)

どく‐おう【独往】‥ワウ

他を省みず自主的に進むこと。

どくおう‐がっぽう【独墺合邦】‥アウ‥パウ

1938年3月、ナチス政権がオーストリアをドイツに併合したこと。

とくおか【徳岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒とくおか‐しんせん【徳岡神泉】

とくおか‐しんせん【徳岡神泉】‥ヲカ‥

日本画家。本名、時次郎。京都生れ。竹内栖鳳せいほうに学ぶ。奥深い象徴的な画風を確立。文化勲章。(1896〜1972)

⇒とくおか【徳岡】

とく‐おん【特恩】

特別の恩恵。

どく‐が【毒牙】

①毒液を注入する牙。特に、毒蛇の牙。上顎骨に一対またはそれ以上あり、他の歯に比べ大形。基部には毒腺が開口、分泌された毒液は牙にある溝(溝牙)または管(管牙)を通って出る。前者にはコブラ・ウミヘビなど、後者にはマムシ・ハブ・ガラガラヘビ・クサリヘビなどがある。

②転じて、悪辣あくらつなたくらみ・手段などのたとえ。毒手。「―にかかる」

どく‐が【毒蛾】

①チョウ目ドクガ科のガの総称。一部の種は毒毛をもち、皮膚炎の原因となる。その一種のドクガは、中形で黄色、前翅に紫褐色の横帯がある。幼虫は、サクラやクヌギの葉を食う毛虫で、まばらな毛のほかに、叢毛を持ち、黒褐色で赤い線がある。成虫も幼虫も、その毛に触れれば、激しいかゆみを生ずる。夏、灯光に集まる。ナミドクガ。

②俗に、翅はねに毒々しく気味の悪い斑紋のある蛾。

どく‐が【独臥】‥グワ

ひとりで寝ること。ひとりね。〈運歩色葉集〉

どく‐がい【毒害】

①毒を飲ませて殺害すること。毒殺。

②甚だしくそこなうこと。残害。

どく‐がい【毒飼い】‥ガヒ

①毒を飲ませること。

②身をそこなわすこと。浄瑠璃、女殺油地獄「其の甘やかしが皆―」

とく‐がく【督学】

学事を監督すること。また、その人。

⇒とくがく‐かん【督学官】

とく‐がく【篤学】

学問に熱心にはげむこと。また、広く学問に通ずること。「―の士」

どく‐がく【独学】

師に就かずに独力で学問すること。「―で資格を取る」「フランス語を―する」

とくがく‐かん【督学官】‥クワン

旧制の教育行政官。1913年(大正2)視学官を改称して置かれた。文部大臣の指揮を受けて学事の視察監督をつかさどった。

⇒とく‐がく【督学】

どく‐ガス【毒ガス】

毒性を有する気体。一般には軍事目的で気化して使用する化合物を指し、第一次大戦でドイツ軍が初めて使用。ホスゲン・ジホスゲン(窒息性)、クロロジフェニルアルシン・アダムサイト(くしゃみ性)、塩化ピクリン・臭化ベンジル(催涙性)、ルイサイト・イペリット(糜爛びらん性)、青酸(中毒性)、各種の神経ガスなど多くの種類がある。

⇒どくガス‐だん【毒ガス弾】

どくガス‐だん【毒ガス弾】

(→)ガス弾に同じ。

⇒どく‐ガス【毒ガス】

どくが‐ろん【独我論】

〔哲〕(solipsism)実在するのはわが自我とその所産のみであって、他我や外界などすべてはわが自我の観念または意識内容にすぎないとする主観的認識論。バークリー・フィヒテ・シュティルナーらの立場。唯我論。独在論。

とくがわ【徳川】‥ガハ

姓氏の一つ。江戸幕府の将軍家。元来は、三河国加茂郡松平村の土豪で、松平を称した。上野国の新田氏(徳川・得川氏を称)の後裔として清和源氏の嫡流ちゃくりゅうを汲むというのは、家康が将軍になるために偽作・付会したといわれる。宗家のほか御三家と三卿の嫡流だけ徳川を称し、他はすべて松平氏を称。→江戸幕府(表)。

徳川(略系図)

どく‐え【毒荏】

〔植〕アブラギリの異称。

どく‐えい【独泳】

①ひとりで泳ぐこと。

②他を引き離して泳ぐこと。

どく‐えき【毒液】

毒をふくんだ液体。

どく‐えん【毒焔】

①有毒ガスを発散するほのお。

②賊徒・奸人などの勢いのさかんなことのたとえ。

どく‐えん【独演】

演芸・講演などを一人だけで通して行うこと。また、その演芸・講演。「落語―会」

とく‐おう【徳王】‥ワウ

内モンゴルの政治家。本名デムチュクドンロプ。王公の家庭に生まれ、自治権獲得運動に従事。1939年日本の援助下に蒙古聯合自治政府を樹立、主席に就任。日本の敗戦後、外モンゴルで捕らえられ、中国送還。63年釈放後、内モンゴル自治区文史館勤務。(1902〜1966)

とくおう【徳応】

私年号の一つ。→私年号(表)

どく‐おう【独往】‥ワウ

他を省みず自主的に進むこと。

どくおう‐がっぽう【独墺合邦】‥アウ‥パウ

1938年3月、ナチス政権がオーストリアをドイツに併合したこと。

とくおか【徳岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒とくおか‐しんせん【徳岡神泉】

とくおか‐しんせん【徳岡神泉】‥ヲカ‥

日本画家。本名、時次郎。京都生れ。竹内栖鳳せいほうに学ぶ。奥深い象徴的な画風を確立。文化勲章。(1896〜1972)

⇒とくおか【徳岡】

とく‐おん【特恩】

特別の恩恵。

どく‐が【毒牙】

①毒液を注入する牙。特に、毒蛇の牙。上顎骨に一対またはそれ以上あり、他の歯に比べ大形。基部には毒腺が開口、分泌された毒液は牙にある溝(溝牙)または管(管牙)を通って出る。前者にはコブラ・ウミヘビなど、後者にはマムシ・ハブ・ガラガラヘビ・クサリヘビなどがある。

②転じて、悪辣あくらつなたくらみ・手段などのたとえ。毒手。「―にかかる」

どく‐が【毒蛾】

①チョウ目ドクガ科のガの総称。一部の種は毒毛をもち、皮膚炎の原因となる。その一種のドクガは、中形で黄色、前翅に紫褐色の横帯がある。幼虫は、サクラやクヌギの葉を食う毛虫で、まばらな毛のほかに、叢毛を持ち、黒褐色で赤い線がある。成虫も幼虫も、その毛に触れれば、激しいかゆみを生ずる。夏、灯光に集まる。ナミドクガ。

②俗に、翅はねに毒々しく気味の悪い斑紋のある蛾。

どく‐が【独臥】‥グワ

ひとりで寝ること。ひとりね。〈運歩色葉集〉

どく‐がい【毒害】

①毒を飲ませて殺害すること。毒殺。

②甚だしくそこなうこと。残害。

どく‐がい【毒飼い】‥ガヒ

①毒を飲ませること。

②身をそこなわすこと。浄瑠璃、女殺油地獄「其の甘やかしが皆―」

とく‐がく【督学】

学事を監督すること。また、その人。

⇒とくがく‐かん【督学官】

とく‐がく【篤学】

学問に熱心にはげむこと。また、広く学問に通ずること。「―の士」

どく‐がく【独学】

師に就かずに独力で学問すること。「―で資格を取る」「フランス語を―する」

とくがく‐かん【督学官】‥クワン

旧制の教育行政官。1913年(大正2)視学官を改称して置かれた。文部大臣の指揮を受けて学事の視察監督をつかさどった。

⇒とく‐がく【督学】

どく‐ガス【毒ガス】

毒性を有する気体。一般には軍事目的で気化して使用する化合物を指し、第一次大戦でドイツ軍が初めて使用。ホスゲン・ジホスゲン(窒息性)、クロロジフェニルアルシン・アダムサイト(くしゃみ性)、塩化ピクリン・臭化ベンジル(催涙性)、ルイサイト・イペリット(糜爛びらん性)、青酸(中毒性)、各種の神経ガスなど多くの種類がある。

⇒どくガス‐だん【毒ガス弾】

どくガス‐だん【毒ガス弾】

(→)ガス弾に同じ。

⇒どく‐ガス【毒ガス】

どくが‐ろん【独我論】

〔哲〕(solipsism)実在するのはわが自我とその所産のみであって、他我や外界などすべてはわが自我の観念または意識内容にすぎないとする主観的認識論。バークリー・フィヒテ・シュティルナーらの立場。唯我論。独在論。

とくがわ【徳川】‥ガハ

姓氏の一つ。江戸幕府の将軍家。元来は、三河国加茂郡松平村の土豪で、松平を称した。上野国の新田氏(徳川・得川氏を称)の後裔として清和源氏の嫡流ちゃくりゅうを汲むというのは、家康が将軍になるために偽作・付会したといわれる。宗家のほか御三家と三卿の嫡流だけ徳川を称し、他はすべて松平氏を称。→江戸幕府(表)。

徳川(略系図)

⇒とくがわ‐あきたけ【徳川昭武】

⇒とくがわ‐いえさだ【徳川家定】

⇒とくがわ‐いえしげ【徳川家重】

⇒とくがわ‐いえつぐ【徳川家継】

⇒とくがわ‐いえつな【徳川家綱】

⇒とくがわ‐いえなり【徳川家斉】

⇒とくがわ‐いえのぶ【徳川家宣】

⇒とくがわ‐いえはる【徳川家治】

⇒とくがわ‐いえみつ【徳川家光】

⇒とくがわ‐いえもち【徳川家茂】

⇒とくがわ‐いえやす【徳川家康】

⇒とくがわ‐いえよし【徳川家慶】

⇒とくがわ‐きんれいこう【徳川禁令考】

⇒とくがわ‐じだい【徳川時代】

⇒とくがわ‐じっき【徳川実紀】

⇒とくがわ‐ただなが【徳川忠長】

⇒とくがわ‐つなしげ【徳川綱重】

⇒とくがわ‐つなよし【徳川綱吉】

⇒とくがわ‐なりあき【徳川斉昭】

⇒とくがわ‐ばくふ【徳川幕府】

⇒とくがわ‐ひでただ【徳川秀忠】

⇒とくがわ‐みつくに【徳川光圀】

⇒とくがわ‐むせい【徳川夢声】

⇒とくがわ‐むねたけ【徳川宗武】

⇒とくがわ‐むねはる【徳川宗春】

⇒とくがわ‐よしなお【徳川義直】

⇒とくがわ‐よしのぶ【徳川慶喜】

⇒とくがわ‐よしむね【徳川吉宗】

⇒とくがわ‐よりのぶ【徳川頼宣】

⇒とくがわ‐よりふさ【徳川頼房】

とくがわ‐あきたけ【徳川昭武】‥ガハ‥

最後の水戸藩主。徳川斉昭の18男。三卿の清水家を相続し、1867年(慶応3)パリの万国博覧会に将軍慶喜の名代として参加。帰国後、生家を相続。(1853〜1910)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえさだ【徳川家定】‥ガハイヘ‥

徳川第13代将軍(在職1853〜1858)。家慶いえよしの4男。病弱で政務は阿部正弘らに任せる。継嗣なく、没後にいわゆる将軍継嗣問題が起きた。諡号、温恭院。(1824〜1858)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえしげ【徳川家重】‥ガハイヘ‥

徳川第9代将軍(在職1745〜1760)。吉宗の長子。言語不明瞭で、側用人大岡忠光だけがそれを理解できたという。諡号しごう、惇信院。(1711〜1761)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえつぐ【徳川家継】‥ガハイヘ‥

徳川第7代将軍(在職1713〜1716)。家宣の3男。諡号しごう、有章院。(1709〜1716)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえつな【徳川家綱】‥ガハイヘ‥

徳川第4代将軍(在職1651〜1680)。家光の長子。保科正之・酒井忠勝・松平信綱らに補佐され、幕府の諸制度を整備。諡号しごう、厳有院。(1641〜1680)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえなり【徳川家斉】‥ガハイヘ‥

徳川第11代将軍(在職1787〜1837)。三卿の一橋治済はるさだの子。松平定信を老中に任じて寛政の改革を行なったが、定信失脚後は文化・文政時代を現出。諡号しごう、文恭院。(1773〜1841)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえのぶ【徳川家宣】‥ガハイヘ‥

徳川第6代将軍(在職1709〜1712)。甲府藩主徳川綱重の長子。初名、綱豊。綱吉の養子。新井白石・間部詮房まなべあきふさを登用して政治の刷新を志すが、在職3年で没する。諡号しごう、文昭院。(1662〜1712)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえはる【徳川家治】‥ガハイヘ‥

徳川第10代将軍(在職1760〜1786)。家重の長子。田沼意次おきつぐを老中に登用し、田沼時代を現出。諡号しごう、浚明院。(1737〜1786)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえみつ【徳川家光】‥ガハイヘ‥

徳川第3代将軍(在職1623〜1651)。秀忠の次男。幼名竹千代。乳母、春日局。幕府の統治機構や参勤交代の制などを定め、キリシタン禁制を強化し、鎖国令をしき、諸侯を威圧して徳川氏隆盛の基礎を確立。諡号しごう、大猷院。(1604〜1651)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえもち【徳川家茂】‥ガハイヘ‥

徳川第14代将軍(在職1858〜1866)。紀州藩主斉順なりよりの長子。初名、慶福よしとみ。紀州藩主。のち将軍の位を継ぎ、公武合体のため和宮かずのみやと結婚。大坂城で第2次長州征討の軍を統督中に病没。諡号、昭徳院。(1846〜1866)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえやす【徳川家康】‥ガハイヘ‥

徳川初代将軍(在職1603〜1605)。松平広忠の長子。幼名、竹千代。初名、元康。今川義元に属したのち織田信長と結び、ついで豊臣秀吉と和し、1590年(天正18)関八州に封じられて江戸城に入り、秀吉の没後伏見城にあって執政。1600年(慶長5)関ヶ原の戦で石田三成らを破り、03年征夷大将軍に任命されて江戸幕府を開いた。将軍職を秀忠に譲り大御所と呼ばれた。07年駿府に隠居後も大事は自ら決し、大坂の陣で豊臣氏を滅ぼし、幕府260年余の基礎を確立。諡号しごう、東照大権現。法号、安国院。(1542〜1616)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえよし【徳川家慶】‥ガハイヘ‥

徳川第12代将軍(在職1837〜1853)。家斉の次男。老中水野忠邦に命じて、いわゆる天保の改革を断行。諡号しごう、慎徳院。(1793〜1853)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐きんれいこう【徳川禁令考】‥ガハ‥カウ

江戸幕府の法制史料集。司法省編。前集62巻、後集40巻。1878〜95年(明治11〜28)刊。前集は諸史料から収集した法令を分類、編纂。後集は1767年(明和4)の「科条類典」を主として採録。

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐じだい【徳川時代】‥ガハ‥

(→)江戸時代に同じ。

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐じっき【徳川実紀】‥ガハ‥

家康から10代家治に至る間の和文の編年体実録。江戸幕府が大学頭林述斎を総裁として成島司直もとなおらに編纂させたもの。1809年(文化6)起稿、43年(天保14)完成。全516巻。なお、本書に次いで家斉から慶喜までの実録を編纂した「続徳川実紀」があるが、未完成。

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐ただなが【徳川忠長】‥ガハ‥

江戸初期の大名。秀忠の3男。幼名国松。駿府55万石に封ぜられ、1626年(寛永3)権大納言に任。兄家光にうとまれ、また乱行が過ぎ高崎藩に預けられ、自刃じじん。駿河大納言。(1606〜1633)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐つなしげ【徳川綱重】‥ガハ‥

甲府徳川家の祖。家光の次男。6代将軍家宣の父。1661年(寛文1)甲府25万石に封。(1644〜1678)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐つなよし【徳川綱吉】‥ガハ‥

徳川第5代将軍(在職1680〜1709)。家光の4男。母は桂昌院。幼名、徳松。上州館林藩主から宗家を継ぐ。越後の高田騒動を親裁し、堀田正俊を大老に任じ、譜代大名・旗本・代官の綱紀を粛正、天和の治と称される善政を実現した。治世の後半には側用人牧野成貞・柳沢吉保を重用、服忌ぶっき令や生類しょうるい憐みの令を出し、社会の文明化を推進したが、人民を苦しめ、犬公方いぬくぼうとあだ名された。諡号しごう、常憲院。(1646〜1709)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐なりあき【徳川斉昭】‥ガハ‥

幕末の水戸藩主。治紀はるとしの子。字は子信、号は景山・潜竜閣。藩校弘道館を開設して文武を奨励、鋭意藩政を改革、幕政を補佐したが、将軍継嗣問題で一橋派に属し、井伊大老に忌まれて永蟄居。諡号しごう、烈公。(1800〜1860)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐ばくふ【徳川幕府】‥ガハ‥

(→)江戸幕府に同じ。

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐ひでただ【徳川秀忠】‥ガハ‥

徳川第2代将軍(在職1605〜1623)。家康の3男。家康が定めた諸法度に基づき、一門・譜代を含む39大名を改易するなど、大名・朝廷・寺社の統制を強化、幕府創業に尽力。諡号しごう、台徳院。(1579〜1632)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐みつくに【徳川光圀】‥ガハ‥

江戸前期の水戸藩主。頼房の3男。字は子竜、号は梅里。彰考館を置いて「大日本史」の編纂に着手し、湊川に楠木正成の墓碑を建立。明の遺臣朱舜水を招く。権中納言となり水戸黄門と呼ばれた。晩年、西山荘に隠棲し、西山隠士と称す。義公。(1628〜1700)

→資料:『大日本史賛藪』

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐むせい【徳川夢声】‥ガハ‥

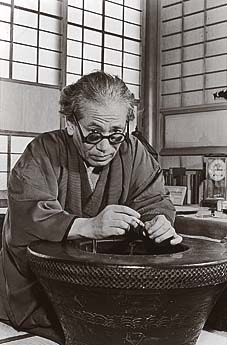

映画説明者・漫談家。本名、福原駿雄としお。島根県生れ。朗読・対談・司会・著述などにも活躍。(1894〜1971)

徳川夢声(1)

撮影:田村 茂

⇒とくがわ‐あきたけ【徳川昭武】

⇒とくがわ‐いえさだ【徳川家定】

⇒とくがわ‐いえしげ【徳川家重】

⇒とくがわ‐いえつぐ【徳川家継】

⇒とくがわ‐いえつな【徳川家綱】

⇒とくがわ‐いえなり【徳川家斉】

⇒とくがわ‐いえのぶ【徳川家宣】

⇒とくがわ‐いえはる【徳川家治】

⇒とくがわ‐いえみつ【徳川家光】

⇒とくがわ‐いえもち【徳川家茂】

⇒とくがわ‐いえやす【徳川家康】

⇒とくがわ‐いえよし【徳川家慶】

⇒とくがわ‐きんれいこう【徳川禁令考】

⇒とくがわ‐じだい【徳川時代】

⇒とくがわ‐じっき【徳川実紀】

⇒とくがわ‐ただなが【徳川忠長】

⇒とくがわ‐つなしげ【徳川綱重】

⇒とくがわ‐つなよし【徳川綱吉】

⇒とくがわ‐なりあき【徳川斉昭】

⇒とくがわ‐ばくふ【徳川幕府】

⇒とくがわ‐ひでただ【徳川秀忠】

⇒とくがわ‐みつくに【徳川光圀】

⇒とくがわ‐むせい【徳川夢声】

⇒とくがわ‐むねたけ【徳川宗武】

⇒とくがわ‐むねはる【徳川宗春】

⇒とくがわ‐よしなお【徳川義直】

⇒とくがわ‐よしのぶ【徳川慶喜】

⇒とくがわ‐よしむね【徳川吉宗】

⇒とくがわ‐よりのぶ【徳川頼宣】

⇒とくがわ‐よりふさ【徳川頼房】

とくがわ‐あきたけ【徳川昭武】‥ガハ‥

最後の水戸藩主。徳川斉昭の18男。三卿の清水家を相続し、1867年(慶応3)パリの万国博覧会に将軍慶喜の名代として参加。帰国後、生家を相続。(1853〜1910)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえさだ【徳川家定】‥ガハイヘ‥

徳川第13代将軍(在職1853〜1858)。家慶いえよしの4男。病弱で政務は阿部正弘らに任せる。継嗣なく、没後にいわゆる将軍継嗣問題が起きた。諡号、温恭院。(1824〜1858)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえしげ【徳川家重】‥ガハイヘ‥

徳川第9代将軍(在職1745〜1760)。吉宗の長子。言語不明瞭で、側用人大岡忠光だけがそれを理解できたという。諡号しごう、惇信院。(1711〜1761)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえつぐ【徳川家継】‥ガハイヘ‥

徳川第7代将軍(在職1713〜1716)。家宣の3男。諡号しごう、有章院。(1709〜1716)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえつな【徳川家綱】‥ガハイヘ‥

徳川第4代将軍(在職1651〜1680)。家光の長子。保科正之・酒井忠勝・松平信綱らに補佐され、幕府の諸制度を整備。諡号しごう、厳有院。(1641〜1680)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえなり【徳川家斉】‥ガハイヘ‥

徳川第11代将軍(在職1787〜1837)。三卿の一橋治済はるさだの子。松平定信を老中に任じて寛政の改革を行なったが、定信失脚後は文化・文政時代を現出。諡号しごう、文恭院。(1773〜1841)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえのぶ【徳川家宣】‥ガハイヘ‥

徳川第6代将軍(在職1709〜1712)。甲府藩主徳川綱重の長子。初名、綱豊。綱吉の養子。新井白石・間部詮房まなべあきふさを登用して政治の刷新を志すが、在職3年で没する。諡号しごう、文昭院。(1662〜1712)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえはる【徳川家治】‥ガハイヘ‥

徳川第10代将軍(在職1760〜1786)。家重の長子。田沼意次おきつぐを老中に登用し、田沼時代を現出。諡号しごう、浚明院。(1737〜1786)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえみつ【徳川家光】‥ガハイヘ‥

徳川第3代将軍(在職1623〜1651)。秀忠の次男。幼名竹千代。乳母、春日局。幕府の統治機構や参勤交代の制などを定め、キリシタン禁制を強化し、鎖国令をしき、諸侯を威圧して徳川氏隆盛の基礎を確立。諡号しごう、大猷院。(1604〜1651)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえもち【徳川家茂】‥ガハイヘ‥

徳川第14代将軍(在職1858〜1866)。紀州藩主斉順なりよりの長子。初名、慶福よしとみ。紀州藩主。のち将軍の位を継ぎ、公武合体のため和宮かずのみやと結婚。大坂城で第2次長州征討の軍を統督中に病没。諡号、昭徳院。(1846〜1866)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえやす【徳川家康】‥ガハイヘ‥

徳川初代将軍(在職1603〜1605)。松平広忠の長子。幼名、竹千代。初名、元康。今川義元に属したのち織田信長と結び、ついで豊臣秀吉と和し、1590年(天正18)関八州に封じられて江戸城に入り、秀吉の没後伏見城にあって執政。1600年(慶長5)関ヶ原の戦で石田三成らを破り、03年征夷大将軍に任命されて江戸幕府を開いた。将軍職を秀忠に譲り大御所と呼ばれた。07年駿府に隠居後も大事は自ら決し、大坂の陣で豊臣氏を滅ぼし、幕府260年余の基礎を確立。諡号しごう、東照大権現。法号、安国院。(1542〜1616)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえよし【徳川家慶】‥ガハイヘ‥

徳川第12代将軍(在職1837〜1853)。家斉の次男。老中水野忠邦に命じて、いわゆる天保の改革を断行。諡号しごう、慎徳院。(1793〜1853)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐きんれいこう【徳川禁令考】‥ガハ‥カウ

江戸幕府の法制史料集。司法省編。前集62巻、後集40巻。1878〜95年(明治11〜28)刊。前集は諸史料から収集した法令を分類、編纂。後集は1767年(明和4)の「科条類典」を主として採録。

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐じだい【徳川時代】‥ガハ‥

(→)江戸時代に同じ。

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐じっき【徳川実紀】‥ガハ‥

家康から10代家治に至る間の和文の編年体実録。江戸幕府が大学頭林述斎を総裁として成島司直もとなおらに編纂させたもの。1809年(文化6)起稿、43年(天保14)完成。全516巻。なお、本書に次いで家斉から慶喜までの実録を編纂した「続徳川実紀」があるが、未完成。

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐ただなが【徳川忠長】‥ガハ‥

江戸初期の大名。秀忠の3男。幼名国松。駿府55万石に封ぜられ、1626年(寛永3)権大納言に任。兄家光にうとまれ、また乱行が過ぎ高崎藩に預けられ、自刃じじん。駿河大納言。(1606〜1633)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐つなしげ【徳川綱重】‥ガハ‥

甲府徳川家の祖。家光の次男。6代将軍家宣の父。1661年(寛文1)甲府25万石に封。(1644〜1678)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐つなよし【徳川綱吉】‥ガハ‥

徳川第5代将軍(在職1680〜1709)。家光の4男。母は桂昌院。幼名、徳松。上州館林藩主から宗家を継ぐ。越後の高田騒動を親裁し、堀田正俊を大老に任じ、譜代大名・旗本・代官の綱紀を粛正、天和の治と称される善政を実現した。治世の後半には側用人牧野成貞・柳沢吉保を重用、服忌ぶっき令や生類しょうるい憐みの令を出し、社会の文明化を推進したが、人民を苦しめ、犬公方いぬくぼうとあだ名された。諡号しごう、常憲院。(1646〜1709)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐なりあき【徳川斉昭】‥ガハ‥

幕末の水戸藩主。治紀はるとしの子。字は子信、号は景山・潜竜閣。藩校弘道館を開設して文武を奨励、鋭意藩政を改革、幕政を補佐したが、将軍継嗣問題で一橋派に属し、井伊大老に忌まれて永蟄居。諡号しごう、烈公。(1800〜1860)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐ばくふ【徳川幕府】‥ガハ‥

(→)江戸幕府に同じ。

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐ひでただ【徳川秀忠】‥ガハ‥

徳川第2代将軍(在職1605〜1623)。家康の3男。家康が定めた諸法度に基づき、一門・譜代を含む39大名を改易するなど、大名・朝廷・寺社の統制を強化、幕府創業に尽力。諡号しごう、台徳院。(1579〜1632)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐みつくに【徳川光圀】‥ガハ‥

江戸前期の水戸藩主。頼房の3男。字は子竜、号は梅里。彰考館を置いて「大日本史」の編纂に着手し、湊川に楠木正成の墓碑を建立。明の遺臣朱舜水を招く。権中納言となり水戸黄門と呼ばれた。晩年、西山荘に隠棲し、西山隠士と称す。義公。(1628〜1700)

→資料:『大日本史賛藪』

⇒とくがわ【徳川】

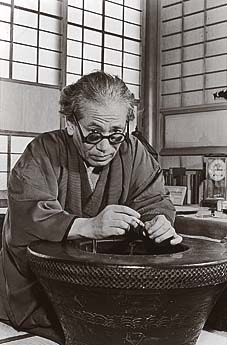

とくがわ‐むせい【徳川夢声】‥ガハ‥

映画説明者・漫談家。本名、福原駿雄としお。島根県生れ。朗読・対談・司会・著述などにも活躍。(1894〜1971)

徳川夢声(1)

撮影:田村 茂

徳川夢声(2)

撮影:石井幸之助

徳川夢声(2)

撮影:石井幸之助

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐むねたけ【徳川宗武】‥ガハ‥

⇒たやすむねたけ(田安宗武)。

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐むねはる【徳川宗春】‥ガハ‥

尾張藩第7代藩主。「温知政要」を著して8代将軍吉宗の緊縮をむねとした政治を批判し、商業の重視、放任政策を説いたため、幕府から隠居させられ、著書は絶版。(1696〜1764)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐よしなお【徳川義直】‥ガハ‥ナホ

尾張徳川家の祖。家康の9男。名古屋城を築き、藩政の確立に尽力。儒学・軍学・神道を好む。諡号しごう、敬公。(1600〜1650)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐よしのぶ【徳川慶喜】‥ガハ‥

徳川第15代将軍(在職1866〜1867)。徳川斉昭の7男。初め一橋家を嗣ぎ、後見職として将軍家茂を補佐、1866年(慶応2)将軍職を継いだが幕末の内憂外患に直面して、翌年遂に大政を奉還。68年鳥羽伏見の戦で敗れ、江戸城を明け渡して水戸に退き、駿府に隠棲。のち公爵。(1837〜1913)

徳川慶喜

提供:毎日新聞社

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐むねたけ【徳川宗武】‥ガハ‥

⇒たやすむねたけ(田安宗武)。

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐むねはる【徳川宗春】‥ガハ‥

尾張藩第7代藩主。「温知政要」を著して8代将軍吉宗の緊縮をむねとした政治を批判し、商業の重視、放任政策を説いたため、幕府から隠居させられ、著書は絶版。(1696〜1764)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐よしなお【徳川義直】‥ガハ‥ナホ

尾張徳川家の祖。家康の9男。名古屋城を築き、藩政の確立に尽力。儒学・軍学・神道を好む。諡号しごう、敬公。(1600〜1650)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐よしのぶ【徳川慶喜】‥ガハ‥

徳川第15代将軍(在職1866〜1867)。徳川斉昭の7男。初め一橋家を嗣ぎ、後見職として将軍家茂を補佐、1866年(慶応2)将軍職を継いだが幕末の内憂外患に直面して、翌年遂に大政を奉還。68年鳥羽伏見の戦で敗れ、江戸城を明け渡して水戸に退き、駿府に隠棲。のち公爵。(1837〜1913)

徳川慶喜

提供:毎日新聞社

→資料:大政奉還上表文

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐よしむね【徳川吉宗】‥ガハ‥

徳川第8代将軍(在職1716〜1745)。紀州2代藩主徳川光貞の4男。初名、頼方。紀州藩主となり、藩財政改革に手腕を発揮。将軍位を継いで享保の改革を行なった。米将軍と呼ばれる。諡号、有徳院。(1684〜1751)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐よりのぶ【徳川頼宣】‥ガハ‥

紀伊徳川家の祖。家康の10男。性剛毅で、大坂夏の陣に功を立てる。また、詩歌をよくした。諡号しごう、南竜公。(1602〜1671)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐よりふさ【徳川頼房】‥ガハ‥

水戸徳川家の祖。家康の11男。領内検地を行い、藩政の基礎を築く。儒学・神道を修めた。諡号、威公。(1603〜1661)

⇒とくがわ【徳川】

どく‐がん【独眼】

かため。隻眼。

⇒どくがん‐りゅう【独眼竜】

どくがん‐りゅう【独眼竜】

[旧五代史唐書、武皇紀上]

①片目の英雄。

②伊達だて政宗の異名。

⇒どく‐がん【独眼】

と‐くき【鳥茎】

①鳥の羽の茎。

②「鳥茎の矢」の略。

⇒とくき‐の‐や【鳥茎の矢】

とく‐ぎ【特技】

特にすぐれた技量。特別の技能。「―を披露する」「―を生かす」

とく‐ぎ【徳義】

道徳上の義理。道徳上の義務。「―心」

どく‐きのこ【毒茸】

有毒のきのこ。テングタケ・ツキヨタケ・ワライタケなど。その毒成分には神経系を侵すもの、消化器官を侵すものなどがある。どくたけ。有毒菌。

とくき‐の‐や【鳥茎の矢】

鳥茎に附子ぶしを塗った毒矢。蝦夷の用いたものという。とくき。顕輔集「あさましや千島のえぞが作るなる―こそ隙はもるなれ」

⇒と‐くき【鳥茎】

とく‐ぎゅう【犢牛】‥ギウ

こうし。

どく‐ぎょ【毒魚】

毒をもつ魚の総称。フグのように内臓や筋肉などに毒をもつものと、アカエイ・アイゴ・オニオコゼなどのように毒棘をもつものとがある。日本霊異記下「―も呑まず」

とく‐ぎょう【得業】‥ゲフ

定められた課程を学びおえること。→とくごう。

⇒とくぎょう‐せい【得業生】

とく‐ぎょう【徳業】‥ゲフ

徳行と事業。また、道徳的行為。

とくぎょう‐せい【得業生】‥ゲフ‥

①⇒とくごうしょう。

②卒業生。

⇒とく‐ぎょう【得業】

どく‐ぎん【独吟】

①一人で詩歌を吟ずること。

②一人で謡曲または歌謡をうたうこと。↔連吟。

③連歌・俳諧などの1巻を一人で作ること。また、その作品。片吟。→両吟→三吟

とく‐ぐう【特遇】

特別の待遇。殊遇。

どく‐ぐち【毒口】

毒々しく言う言葉つき。あくたれぐち。毒舌。

どく‐ぐも【毒蜘蛛】

人間を死に至らしめるほど毒性の強いクモ。クロゴケグモ・シドニージョウゴグモ・ドクイトグモなど。3万5000種のクモのうちわずか40種ほどで、日本にも数種が生息。

とく‐ぐん【督軍】

中国で辛亥革命後、従来の総督・巡撫に代わって、省長と共に各省に置かれた地方軍政長官。多く省長を兼ねて文武の権を握り、ほとんど独立の軍閥を形成。後に督弁と改称、1928年廃止。

どく‐け【毒気】

⇒どっき

⇒どっけ

どく‐けし【毒消し】

①中毒を消すこと。解毒げどく。

②解毒剤。どっけし。

⇒どくけし‐うり【毒消し売り】

どくけし‐うり【毒消し売り】

夏、食中毒・暑気中あたりなどの薬を越後地方から売りに来た行商人。未婚女性が多く、紺絣こんがすりの筒袖に紺の手甲てっこう、地下足袋ばき、黒木綿の風呂敷の荷を背負った。どっけしうり。〈[季]夏〉。島崎藤村、千曲川のスケッチ「此節このせつ私は学校へ行く途中で、毎日のやうにその―の群に逢ふ」

⇒どく‐けし【毒消し】

とくげん【徳元】

⇒さいとうとくげん(斎藤徳元)

どく‐げん【毒言】

他人の名誉をそこなうことば。また、極めてあしざまに言うことば。毒舌。どくぐち。

どく‐げん【独言】

ひとりごと。独語。

とく‐こ【独鈷】

⇒とっこ

どく‐ご【独語】

①ひとりごと。「ぶつぶつ―する」

②独逸ドイツ語の略。「―文典」

どくご【独語】

随筆。太宰春台著。1巻。和歌・茶道・俳諧・三絃・浄瑠璃・猿楽・俳優その他歌舞風俗等について、その流行・変遷などを記す。

どく‐ご【読後】

書物などを読んだあと。「―感」

とく‐ごう【得業】‥ゴフ

僧侶の学階。南都では興福寺の維摩会ゆいまえ・法華会、薬師寺の最勝会の竪義りゅうぎを勤めた者。山門では横川よかわの四季講、定心房の三講の聴衆を勤めた者。また、浄土宗・浄土真宗の学階の一つ。

⇒とくごう‐しょう【得業生】

とくごう‐しょう【得業生】‥ゴフシヤウ

古代、大学の各専門課程の学生がくしょうから選ばれた少数の成績優秀者に与えられた身分。修学ののち試験に及第すると大学教官などに任じられた。730年(天平2)創設。文章得業生(定員2人)など。とくぎょうせい。

⇒とく‐ごう【得業】

とくごう‐とうげ【徳本峠】‥タウゲ

長野県西部、飛騨山脈東麓にある峠。安曇野から上高地に入る登山路に沿う。標高2135メートル。

→資料:大政奉還上表文

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐よしむね【徳川吉宗】‥ガハ‥

徳川第8代将軍(在職1716〜1745)。紀州2代藩主徳川光貞の4男。初名、頼方。紀州藩主となり、藩財政改革に手腕を発揮。将軍位を継いで享保の改革を行なった。米将軍と呼ばれる。諡号、有徳院。(1684〜1751)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐よりのぶ【徳川頼宣】‥ガハ‥

紀伊徳川家の祖。家康の10男。性剛毅で、大坂夏の陣に功を立てる。また、詩歌をよくした。諡号しごう、南竜公。(1602〜1671)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐よりふさ【徳川頼房】‥ガハ‥

水戸徳川家の祖。家康の11男。領内検地を行い、藩政の基礎を築く。儒学・神道を修めた。諡号、威公。(1603〜1661)

⇒とくがわ【徳川】

どく‐がん【独眼】

かため。隻眼。

⇒どくがん‐りゅう【独眼竜】

どくがん‐りゅう【独眼竜】

[旧五代史唐書、武皇紀上]

①片目の英雄。

②伊達だて政宗の異名。

⇒どく‐がん【独眼】

と‐くき【鳥茎】

①鳥の羽の茎。

②「鳥茎の矢」の略。

⇒とくき‐の‐や【鳥茎の矢】

とく‐ぎ【特技】

特にすぐれた技量。特別の技能。「―を披露する」「―を生かす」

とく‐ぎ【徳義】

道徳上の義理。道徳上の義務。「―心」

どく‐きのこ【毒茸】

有毒のきのこ。テングタケ・ツキヨタケ・ワライタケなど。その毒成分には神経系を侵すもの、消化器官を侵すものなどがある。どくたけ。有毒菌。

とくき‐の‐や【鳥茎の矢】

鳥茎に附子ぶしを塗った毒矢。蝦夷の用いたものという。とくき。顕輔集「あさましや千島のえぞが作るなる―こそ隙はもるなれ」

⇒と‐くき【鳥茎】

とく‐ぎゅう【犢牛】‥ギウ

こうし。

どく‐ぎょ【毒魚】

毒をもつ魚の総称。フグのように内臓や筋肉などに毒をもつものと、アカエイ・アイゴ・オニオコゼなどのように毒棘をもつものとがある。日本霊異記下「―も呑まず」

とく‐ぎょう【得業】‥ゲフ

定められた課程を学びおえること。→とくごう。

⇒とくぎょう‐せい【得業生】

とく‐ぎょう【徳業】‥ゲフ

徳行と事業。また、道徳的行為。

とくぎょう‐せい【得業生】‥ゲフ‥

①⇒とくごうしょう。

②卒業生。

⇒とく‐ぎょう【得業】

どく‐ぎん【独吟】

①一人で詩歌を吟ずること。

②一人で謡曲または歌謡をうたうこと。↔連吟。

③連歌・俳諧などの1巻を一人で作ること。また、その作品。片吟。→両吟→三吟

とく‐ぐう【特遇】

特別の待遇。殊遇。

どく‐ぐち【毒口】

毒々しく言う言葉つき。あくたれぐち。毒舌。

どく‐ぐも【毒蜘蛛】

人間を死に至らしめるほど毒性の強いクモ。クロゴケグモ・シドニージョウゴグモ・ドクイトグモなど。3万5000種のクモのうちわずか40種ほどで、日本にも数種が生息。

とく‐ぐん【督軍】

中国で辛亥革命後、従来の総督・巡撫に代わって、省長と共に各省に置かれた地方軍政長官。多く省長を兼ねて文武の権を握り、ほとんど独立の軍閥を形成。後に督弁と改称、1928年廃止。

どく‐け【毒気】

⇒どっき

⇒どっけ

どく‐けし【毒消し】

①中毒を消すこと。解毒げどく。

②解毒剤。どっけし。

⇒どくけし‐うり【毒消し売り】

どくけし‐うり【毒消し売り】

夏、食中毒・暑気中あたりなどの薬を越後地方から売りに来た行商人。未婚女性が多く、紺絣こんがすりの筒袖に紺の手甲てっこう、地下足袋ばき、黒木綿の風呂敷の荷を背負った。どっけしうり。〈[季]夏〉。島崎藤村、千曲川のスケッチ「此節このせつ私は学校へ行く途中で、毎日のやうにその―の群に逢ふ」

⇒どく‐けし【毒消し】

とくげん【徳元】

⇒さいとうとくげん(斎藤徳元)

どく‐げん【毒言】

他人の名誉をそこなうことば。また、極めてあしざまに言うことば。毒舌。どくぐち。

どく‐げん【独言】

ひとりごと。独語。

とく‐こ【独鈷】

⇒とっこ

どく‐ご【独語】

①ひとりごと。「ぶつぶつ―する」

②独逸ドイツ語の略。「―文典」

どくご【独語】

随筆。太宰春台著。1巻。和歌・茶道・俳諧・三絃・浄瑠璃・猿楽・俳優その他歌舞風俗等について、その流行・変遷などを記す。

どく‐ご【読後】

書物などを読んだあと。「―感」

とく‐ごう【得業】‥ゴフ

僧侶の学階。南都では興福寺の維摩会ゆいまえ・法華会、薬師寺の最勝会の竪義りゅうぎを勤めた者。山門では横川よかわの四季講、定心房の三講の聴衆を勤めた者。また、浄土宗・浄土真宗の学階の一つ。

⇒とくごう‐しょう【得業生】

とくごう‐しょう【得業生】‥ゴフシヤウ

古代、大学の各専門課程の学生がくしょうから選ばれた少数の成績優秀者に与えられた身分。修学ののち試験に及第すると大学教官などに任じられた。730年(天平2)創設。文章得業生(定員2人)など。とくぎょうせい。

⇒とく‐ごう【得業】

とくごう‐とうげ【徳本峠】‥タウゲ

長野県西部、飛騨山脈東麓にある峠。安曇野から上高地に入る登山路に沿う。標高2135メートル。

②野ざらしになる柱の上部を方錐形にした部分。これを包む金物を頭巾金物という。

③丸太の両端を、搬出の際の損傷を防ぐために、1の形にとがらすこと。また、その部分。

⇒ときん‐いばら【頭巾薔薇】

と‐きん【鍍金】

①金を銅製品の表面に焼き付けめっきをすること。金を水銀に溶解させて作ったアマルガムを銅の表面に塗り、加熱により水銀を蒸発させる。焼き付けたものを金銅こんどうという。また、銀を焼き付けることを鍍銀という。

②⇒めっき

と‐ぎん【都銀】

都市銀行の略。

どきん

急な物事に驚きおそれて動悸どうきのうつさま。どきり。「怪しい人影に―とする」

ときん‐いばら【頭巾薔薇】

バラ科キイチゴ属の落葉低木。中国原産で観賞用。高さ1.5メートルに達し、若枝・葉柄にとげがある。葉は羽状複葉。夏にバラに似た大形白色の重弁花をつける。ボタンイバラ。

⇒と‐きん【頭巾・兜巾・頭襟】

ときん‐そう【吐金草】‥サウ

キク科の一年草。高さ約10センチメートル。多くは地に臥して群生。葉は基部狭く、3〜5の鋸歯がある。夏、淡緑色で褐紫色を帯びた球状の頭花を開く。花後、4稜ある黄色の果実を結び、花をつぶすとこれが出てくるのが、名の由来という。

とき‐ん‐ば【時んば】

(「時には」の音便。漢文訓読で用いたのにはじまる)…する時には。…する場合は。…すれば。法華経遊意承保点「若し所受の法有る―即ち断相を堕す」。浄瑠璃、大職冠「君辱めらるる―、臣死す」

とく【特】

ことにぬきんでること。他と別であること。とりわけ。「―に言うことはない」

とく【得】

①えること。手に入れること。徒然草「芸能・所作のみにあらず。大方のふるまひ・心づかひも、愚かにしてつつしめるは―の本なり」

②身につけること。さとること。

③もうけること。利益。また、有利なこと。落窪物語1「時の受領ずりようは世に―有る物といへば、只今そのほどなめれば、つかうまつらむ」。「―をする」「―な性分」→とく(徳)3

⇒得を取ろうより名を取れ

とく【徳】

①道をさとった立派な行為。善い行いをする性格。身についた品性。徒然草「人に本意なく思はせて我が心を慰まん事、―に背そむけり」。「―が高い」

②人を感化する人格の力。めぐみ。神仏の加護。枕草子161「宰相の中将の―を見ること。その方に向ひて拝むべし」。源氏物語澪標「心のうちに神の御―をあはれにめでたしと思ふ」。

③(「得」と通用)利益。もうけ。富。「有―人うとくじん」

⇒徳孤ならず必ず隣あり

⇒徳とする

⇒徳をもって怨みに報いる

と・く【着く】

〔自四〕

(ツクの転)到着する。つく。古事記中「伊知遅いちじ島、美島に―・き」

と・く【解く】

[一]〔他五〕

結ばれたり、こり固まったり、閉ざされたり、不明であったりしたものを、ゆるめほぐした状態にする意。

➊結びつけられているものを分けはなす。

①結び目をほどく。天智紀「臣の子の八重の紐―・く一重だにいまだ―・かねば御子の紐―・く」。平家物語11「判官剰あまつさへ封をも―・かず」。「帯を―・く」

②束ねてあるものをばらばらにする。万葉集16「か黒し髪を…挙げても巻き見―・き乱り童児わらわになし見」

③縫ってあるものをほどく。万葉集12「橡つるばみの衣―・き洗ひ」

④纏まとっていたものを脱ぐ。装っていたものをとりはずす。蜻蛉日記中「御車のしやうぞく―・きて」。今昔物語集1「身の瓔珞ようらくを脱ときて」。「旅装を―・く」

⑤(「梳く」とも書く)乱れもつれたものを分けはなして整える。髪をくしけずる。梳すく。源氏物語手習「髪は尼君のみ梳けずり給ふを…ただ少し―・きくだして」

⑥むすぼれた気持をさっぱりさせる。はらす。「愁いを―・く」「誤解を―・く」「緊張を―・く」

⑦束縛などをとりのぞく。「統制を―・く」

⑧警備などのために固めていた態勢をくずす。「警戒を―・く」「城の囲みを―・く」

⑨魚や鳥獣などを刃物で切りひらく。また、解剖する。蘭学事始「獣畜を―・きて、視あはせしことも度々の事なりき」

➋不明のものを明らかにする。

①答を出す。徒然草「なぞなぞを作りて―・かれける所へ」。「方程式を―・く」「事件を―・く鍵」

②説明する。解釈する。源氏物語賢木「六十巻といふふみよみ給ひ、覚束なき所々―・かせなどしておはしますを」

➌職をやめさせる。免ずる。「任を―・く」

[二]〔自下二〕

⇒とける(下一)

と・く【溶く・融く・熔く・鎔く】

(「解く」と同源)

[一]〔他五〕

液体に他の物質をまぜて均一な液体をつくる。「アルコールを水に―・く」「卵を―・く」

[二]〔自下二〕

⇒とける(下一)

◇「熔」「鎔」は、金属を液状にする場合に使う。

と・く【説く】

(「解く」と同源)〔他五〕

相手を納得させるために、物事の道理・筋道をわかりやすく述べる意。

①道理をいいさとす。源氏物語蛍「仏のいとうるはしき心にて、―・きおき給へる御法も」。「じゅんじゅんと―・く」

②解説する。説明する。源氏物語橋姫「年頃学び知り給へる事どもの深き心を―・き聞かせ奉り」。「語義を―・く」

とく【疾く】

(形容詞「疾し」の連用形)

①はやく。すみやかに。急に。「―行け」

②すでに。もう。とっく。「―御存知」

と・ぐ【研ぐ・磨ぐ】

〔他五〕

①玉・金属などをみがいて光沢を出す。「鏡を―・ぐ」

②刃物などを砥石ですって鋭くする。万葉集20「剣大刀いよよ―・ぐべし」。「包丁を―・ぐ」

③水中でこすって洗う。「米を―・ぐ」

④心などを練磨して立派にする。万葉集4「―・ぎし心を」

と・ぐ【遂ぐ】

〔他下二〕

⇒とげる(下一)

どく【毒】

①生命または健康を害するもの。特に、そのような薬物。今昔物語集1「我が手の指の端に―を塗りて仏の御足を礼らいし奉る様にて―を付けむとするに」

②人の心をきずつけるもの。悪いもの。「―のある言い方」

③わざわい。

④毒口どくぐちの略。悪口。誹風柳多留2「梶原が塀には―を書きちらし」。「―を言う」

⇒毒にも薬にもならない

⇒毒を食わば皿まで

⇒毒を以て毒を制す

どく【独】

独逸ドイツの略。

ど・く【退く】

[一]〔自五〕

しりぞく。のく。ひく。浮世風呂2「湯水を遣つかふのだものを、かかるが悪くは、遠くへ―・いてるがいい」。「そこを―・け」

[二]〔他下二〕

⇒どける(下一)

どく‐あく【毒悪】

非常にわるいこと。甚だしく害をなすこと。害毒。夏目漱石、吾輩は猫である「余り長たらしくつて―なのはよくない」

どく‐あたり【毒中り】

飲食物の毒または毒薬にあたって健康を害すること。中毒。

とく‐い【特異】

他のものと非常に異なっていること。「―な風習」「―な能力」

⇒とくい‐せい【特異性】

⇒とくい‐たいしつ【特異体質】

⇒とくい‐てん【特異点】

⇒とくい‐び【特異日】

とく‐い【得意】

①志をえて満足していること。望みどおりになって満足すること。「―の絶頂」↔失意。

②誇りたかぶること。また、誇らしげなさま。「―になって自慢する」

③最も熟練していること。最もすぐれていること。えて。「―の種目」「―の芸」

④親しい友。親友。源氏物語明石「入道はかの国の―にて、年頃あひ語らひ侍りつれど」

⑤ひいきにしてくれること。また、その人。枕草子87「御―ななり。さらによも語らひとらじ」

⑥(→)得意先に同じ。好色一代男2「元来もとより商ひの―殊更にあしらひ」。「御―様」

⇒とくい‐がお【得意顔】

⇒とくい‐げ【得意気】

⇒とくい‐さき【得意先】

⇒とくい‐ば【得意場】

⇒とくい‐まわり【得意回り】

⇒とくい‐まんめん【得意満面】

と‐ぐい【利杙】‥グヒ

先のとがったくい。源平盛衰記8「竹の―に貫かれて失せにけり」

とくい‐がお【得意顔】‥ガホ

誇らしげな顔つき。自慢そうな様子。

⇒とく‐い【得意】

とく‐いく【徳育】

道徳面の教育。森有礼、兵式体操に関する上奏案「夫レ教育ノ要タル、智育―体育ノ三者ヲシテ斉ひとシク発達セシムルニ在リ」→知育→体育

とくい‐げ【得意気】

得意そうであること。得意らしい様子。「―に技を披露する」

⇒とく‐い【得意】

とくい‐さき【得意先】

日常よく取引している相手方。商家などで常に買ってくれる客。取引先。「―を回る」

⇒とく‐い【得意】

とくい‐せい【特異性】

①事物にそなわっている特殊な性質。特殊性。

②〔化〕2種の基質間の高い選択的な反応性。免疫反応における抗原と抗体の反応など。

⇒とく‐い【特異】

とくい‐たいしつ【特異体質】

一般的にある種の食物や化学物質、薬物などに対して過敏に反応する体質をいう。食物ではエビ・カニ・サバ・卵白など、薬物ではピリン・ヨードなどに対するものがしばしば見られ、多くアレルギーが基礎にある。イディオジンクラジー。

⇒とく‐い【特異】

とくい‐てん【特異点】

〔数〕

①曲線上あるいは曲面上で、接線あるいは接平面が存在しなかったり、二つ以上存在したりするような点。

②複素関数が連続な導関数をもたないような点。

⇒とく‐い【特異】

どく‐いとぐも【毒糸蜘蛛】

イトグモ科の毒グモ。体長約1センチメートル、体は茶色で歩脚は細長い。南北アメリカに生息。暗所に不規則に糸を引いた網を張り、しばしば人家でもみつかる。特定外来生物。

とくい‐ば【得意場】

(→)得意先に同じ。

⇒とく‐い【得意】

とくい‐び【特異日】

例年、ある天気が高い確率で現れる特定の日。例えば、11月3日は晴れることが多く、9月17日と26日は強い台風の襲来が多いなど。シンギュラリティー。

⇒とく‐い【特異】

とくい‐まわり【得意回り】‥マハリ

得意先を訪ねてまわること。

⇒とく‐い【得意】

とくい‐まんめん【得意満面】

得意な心持が顔全体に現れること。いかにも満足そうな様子。「―な語り口」

⇒とく‐い【得意】

どく‐いみ【毒忌】

主として服薬の時、その薬のさわりとなるものを飲食しないこと。禁忌。

とくいん‐がい【特飲街】

特殊飲食店の立ち並ぶまち。

ド‐クインシー【Thomas De Quincey】

イギリスの批評家・作家。自分の体験に基づく「阿片常用者の告白」や評論「芸術として見た殺人」がある。(1785〜1859)

ど‐くう【土公】

(→)土公神どくじんのこと。

ど‐ぐう【土偶】

①人物や動物をかたどった土製品。つちにんぎょう。

②縄文時代を通じてある、人の形につくった土製品。呪術用または護符的なものか。大部分は女性をかたどっている。形によってハート形・木

②野ざらしになる柱の上部を方錐形にした部分。これを包む金物を頭巾金物という。

③丸太の両端を、搬出の際の損傷を防ぐために、1の形にとがらすこと。また、その部分。

⇒ときん‐いばら【頭巾薔薇】

と‐きん【鍍金】

①金を銅製品の表面に焼き付けめっきをすること。金を水銀に溶解させて作ったアマルガムを銅の表面に塗り、加熱により水銀を蒸発させる。焼き付けたものを金銅こんどうという。また、銀を焼き付けることを鍍銀という。

②⇒めっき

と‐ぎん【都銀】

都市銀行の略。

どきん

急な物事に驚きおそれて動悸どうきのうつさま。どきり。「怪しい人影に―とする」

ときん‐いばら【頭巾薔薇】

バラ科キイチゴ属の落葉低木。中国原産で観賞用。高さ1.5メートルに達し、若枝・葉柄にとげがある。葉は羽状複葉。夏にバラに似た大形白色の重弁花をつける。ボタンイバラ。

⇒と‐きん【頭巾・兜巾・頭襟】

ときん‐そう【吐金草】‥サウ

キク科の一年草。高さ約10センチメートル。多くは地に臥して群生。葉は基部狭く、3〜5の鋸歯がある。夏、淡緑色で褐紫色を帯びた球状の頭花を開く。花後、4稜ある黄色の果実を結び、花をつぶすとこれが出てくるのが、名の由来という。

とき‐ん‐ば【時んば】

(「時には」の音便。漢文訓読で用いたのにはじまる)…する時には。…する場合は。…すれば。法華経遊意承保点「若し所受の法有る―即ち断相を堕す」。浄瑠璃、大職冠「君辱めらるる―、臣死す」

とく【特】

ことにぬきんでること。他と別であること。とりわけ。「―に言うことはない」

とく【得】

①えること。手に入れること。徒然草「芸能・所作のみにあらず。大方のふるまひ・心づかひも、愚かにしてつつしめるは―の本なり」

②身につけること。さとること。

③もうけること。利益。また、有利なこと。落窪物語1「時の受領ずりようは世に―有る物といへば、只今そのほどなめれば、つかうまつらむ」。「―をする」「―な性分」→とく(徳)3

⇒得を取ろうより名を取れ

とく【徳】

①道をさとった立派な行為。善い行いをする性格。身についた品性。徒然草「人に本意なく思はせて我が心を慰まん事、―に背そむけり」。「―が高い」

②人を感化する人格の力。めぐみ。神仏の加護。枕草子161「宰相の中将の―を見ること。その方に向ひて拝むべし」。源氏物語澪標「心のうちに神の御―をあはれにめでたしと思ふ」。

③(「得」と通用)利益。もうけ。富。「有―人うとくじん」

⇒徳孤ならず必ず隣あり

⇒徳とする

⇒徳をもって怨みに報いる

と・く【着く】

〔自四〕

(ツクの転)到着する。つく。古事記中「伊知遅いちじ島、美島に―・き」

と・く【解く】

[一]〔他五〕

結ばれたり、こり固まったり、閉ざされたり、不明であったりしたものを、ゆるめほぐした状態にする意。

➊結びつけられているものを分けはなす。

①結び目をほどく。天智紀「臣の子の八重の紐―・く一重だにいまだ―・かねば御子の紐―・く」。平家物語11「判官剰あまつさへ封をも―・かず」。「帯を―・く」

②束ねてあるものをばらばらにする。万葉集16「か黒し髪を…挙げても巻き見―・き乱り童児わらわになし見」

③縫ってあるものをほどく。万葉集12「橡つるばみの衣―・き洗ひ」

④纏まとっていたものを脱ぐ。装っていたものをとりはずす。蜻蛉日記中「御車のしやうぞく―・きて」。今昔物語集1「身の瓔珞ようらくを脱ときて」。「旅装を―・く」

⑤(「梳く」とも書く)乱れもつれたものを分けはなして整える。髪をくしけずる。梳すく。源氏物語手習「髪は尼君のみ梳けずり給ふを…ただ少し―・きくだして」

⑥むすぼれた気持をさっぱりさせる。はらす。「愁いを―・く」「誤解を―・く」「緊張を―・く」

⑦束縛などをとりのぞく。「統制を―・く」

⑧警備などのために固めていた態勢をくずす。「警戒を―・く」「城の囲みを―・く」

⑨魚や鳥獣などを刃物で切りひらく。また、解剖する。蘭学事始「獣畜を―・きて、視あはせしことも度々の事なりき」

➋不明のものを明らかにする。

①答を出す。徒然草「なぞなぞを作りて―・かれける所へ」。「方程式を―・く」「事件を―・く鍵」

②説明する。解釈する。源氏物語賢木「六十巻といふふみよみ給ひ、覚束なき所々―・かせなどしておはしますを」

➌職をやめさせる。免ずる。「任を―・く」

[二]〔自下二〕

⇒とける(下一)

と・く【溶く・融く・熔く・鎔く】

(「解く」と同源)

[一]〔他五〕

液体に他の物質をまぜて均一な液体をつくる。「アルコールを水に―・く」「卵を―・く」

[二]〔自下二〕

⇒とける(下一)

◇「熔」「鎔」は、金属を液状にする場合に使う。

と・く【説く】

(「解く」と同源)〔他五〕

相手を納得させるために、物事の道理・筋道をわかりやすく述べる意。

①道理をいいさとす。源氏物語蛍「仏のいとうるはしき心にて、―・きおき給へる御法も」。「じゅんじゅんと―・く」

②解説する。説明する。源氏物語橋姫「年頃学び知り給へる事どもの深き心を―・き聞かせ奉り」。「語義を―・く」

とく【疾く】

(形容詞「疾し」の連用形)

①はやく。すみやかに。急に。「―行け」

②すでに。もう。とっく。「―御存知」

と・ぐ【研ぐ・磨ぐ】

〔他五〕

①玉・金属などをみがいて光沢を出す。「鏡を―・ぐ」

②刃物などを砥石ですって鋭くする。万葉集20「剣大刀いよよ―・ぐべし」。「包丁を―・ぐ」

③水中でこすって洗う。「米を―・ぐ」

④心などを練磨して立派にする。万葉集4「―・ぎし心を」

と・ぐ【遂ぐ】

〔他下二〕

⇒とげる(下一)

どく【毒】

①生命または健康を害するもの。特に、そのような薬物。今昔物語集1「我が手の指の端に―を塗りて仏の御足を礼らいし奉る様にて―を付けむとするに」

②人の心をきずつけるもの。悪いもの。「―のある言い方」

③わざわい。

④毒口どくぐちの略。悪口。誹風柳多留2「梶原が塀には―を書きちらし」。「―を言う」

⇒毒にも薬にもならない

⇒毒を食わば皿まで

⇒毒を以て毒を制す

どく【独】

独逸ドイツの略。

ど・く【退く】

[一]〔自五〕

しりぞく。のく。ひく。浮世風呂2「湯水を遣つかふのだものを、かかるが悪くは、遠くへ―・いてるがいい」。「そこを―・け」

[二]〔他下二〕

⇒どける(下一)

どく‐あく【毒悪】

非常にわるいこと。甚だしく害をなすこと。害毒。夏目漱石、吾輩は猫である「余り長たらしくつて―なのはよくない」

どく‐あたり【毒中り】

飲食物の毒または毒薬にあたって健康を害すること。中毒。

とく‐い【特異】

他のものと非常に異なっていること。「―な風習」「―な能力」

⇒とくい‐せい【特異性】

⇒とくい‐たいしつ【特異体質】

⇒とくい‐てん【特異点】

⇒とくい‐び【特異日】

とく‐い【得意】

①志をえて満足していること。望みどおりになって満足すること。「―の絶頂」↔失意。

②誇りたかぶること。また、誇らしげなさま。「―になって自慢する」

③最も熟練していること。最もすぐれていること。えて。「―の種目」「―の芸」

④親しい友。親友。源氏物語明石「入道はかの国の―にて、年頃あひ語らひ侍りつれど」

⑤ひいきにしてくれること。また、その人。枕草子87「御―ななり。さらによも語らひとらじ」

⑥(→)得意先に同じ。好色一代男2「元来もとより商ひの―殊更にあしらひ」。「御―様」

⇒とくい‐がお【得意顔】

⇒とくい‐げ【得意気】

⇒とくい‐さき【得意先】

⇒とくい‐ば【得意場】

⇒とくい‐まわり【得意回り】

⇒とくい‐まんめん【得意満面】

と‐ぐい【利杙】‥グヒ

先のとがったくい。源平盛衰記8「竹の―に貫かれて失せにけり」

とくい‐がお【得意顔】‥ガホ

誇らしげな顔つき。自慢そうな様子。

⇒とく‐い【得意】

とく‐いく【徳育】

道徳面の教育。森有礼、兵式体操に関する上奏案「夫レ教育ノ要タル、智育―体育ノ三者ヲシテ斉ひとシク発達セシムルニ在リ」→知育→体育

とくい‐げ【得意気】

得意そうであること。得意らしい様子。「―に技を披露する」

⇒とく‐い【得意】

とくい‐さき【得意先】

日常よく取引している相手方。商家などで常に買ってくれる客。取引先。「―を回る」

⇒とく‐い【得意】

とくい‐せい【特異性】

①事物にそなわっている特殊な性質。特殊性。

②〔化〕2種の基質間の高い選択的な反応性。免疫反応における抗原と抗体の反応など。

⇒とく‐い【特異】

とくい‐たいしつ【特異体質】

一般的にある種の食物や化学物質、薬物などに対して過敏に反応する体質をいう。食物ではエビ・カニ・サバ・卵白など、薬物ではピリン・ヨードなどに対するものがしばしば見られ、多くアレルギーが基礎にある。イディオジンクラジー。

⇒とく‐い【特異】

とくい‐てん【特異点】

〔数〕

①曲線上あるいは曲面上で、接線あるいは接平面が存在しなかったり、二つ以上存在したりするような点。

②複素関数が連続な導関数をもたないような点。

⇒とく‐い【特異】

どく‐いとぐも【毒糸蜘蛛】

イトグモ科の毒グモ。体長約1センチメートル、体は茶色で歩脚は細長い。南北アメリカに生息。暗所に不規則に糸を引いた網を張り、しばしば人家でもみつかる。特定外来生物。

とくい‐ば【得意場】

(→)得意先に同じ。

⇒とく‐い【得意】

とくい‐び【特異日】

例年、ある天気が高い確率で現れる特定の日。例えば、11月3日は晴れることが多く、9月17日と26日は強い台風の襲来が多いなど。シンギュラリティー。

⇒とく‐い【特異】

とくい‐まわり【得意回り】‥マハリ

得意先を訪ねてまわること。

⇒とく‐い【得意】

とくい‐まんめん【得意満面】

得意な心持が顔全体に現れること。いかにも満足そうな様子。「―な語り口」

⇒とく‐い【得意】

どく‐いみ【毒忌】

主として服薬の時、その薬のさわりとなるものを飲食しないこと。禁忌。

とくいん‐がい【特飲街】

特殊飲食店の立ち並ぶまち。

ド‐クインシー【Thomas De Quincey】

イギリスの批評家・作家。自分の体験に基づく「阿片常用者の告白」や評論「芸術として見た殺人」がある。(1785〜1859)

ど‐くう【土公】

(→)土公神どくじんのこと。

ど‐ぐう【土偶】

①人物や動物をかたどった土製品。つちにんぎょう。

②縄文時代を通じてある、人の形につくった土製品。呪術用または護符的なものか。大部分は女性をかたどっている。形によってハート形・木 みみずく・遮光器土偶などの名で呼ばれる。東日本に多い。

土偶

みみずく・遮光器土偶などの名で呼ばれる。東日本に多い。

土偶

トクヴィル【Alexis de Tocqueville】

フランスの政治家。1830年代に米国を旅行。その見聞をもとにした「アメリカの民主政治」は、米国政治研究の古典。(1805〜1859)

どく‐うつぎ【毒空木】

ドクウツギ科の落葉低木。北海道・本州の山地・川原などに自生。高さ1〜2メートル。葉は無柄、3条の縦脈がある。春、黄緑色の細花をつける。雌雄同株。果実は豆粒大で赤、後に紫黒色。根に根瘤こんりゅうをもつ。枝葉・果実に劇毒を含む。

どくうつぎ

トクヴィル【Alexis de Tocqueville】

フランスの政治家。1830年代に米国を旅行。その見聞をもとにした「アメリカの民主政治」は、米国政治研究の古典。(1805〜1859)

どく‐うつぎ【毒空木】

ドクウツギ科の落葉低木。北海道・本州の山地・川原などに自生。高さ1〜2メートル。葉は無柄、3条の縦脈がある。春、黄緑色の細花をつける。雌雄同株。果実は豆粒大で赤、後に紫黒色。根に根瘤こんりゅうをもつ。枝葉・果実に劇毒を含む。

どくうつぎ

どく‐え【毒荏】

〔植〕アブラギリの異称。

どく‐えい【独泳】

①ひとりで泳ぐこと。

②他を引き離して泳ぐこと。

どく‐えき【毒液】

毒をふくんだ液体。

どく‐えん【毒焔】

①有毒ガスを発散するほのお。

②賊徒・奸人などの勢いのさかんなことのたとえ。

どく‐えん【独演】

演芸・講演などを一人だけで通して行うこと。また、その演芸・講演。「落語―会」

とく‐おう【徳王】‥ワウ

内モンゴルの政治家。本名デムチュクドンロプ。王公の家庭に生まれ、自治権獲得運動に従事。1939年日本の援助下に蒙古聯合自治政府を樹立、主席に就任。日本の敗戦後、外モンゴルで捕らえられ、中国送還。63年釈放後、内モンゴル自治区文史館勤務。(1902〜1966)

とくおう【徳応】

私年号の一つ。→私年号(表)

どく‐おう【独往】‥ワウ

他を省みず自主的に進むこと。

どくおう‐がっぽう【独墺合邦】‥アウ‥パウ

1938年3月、ナチス政権がオーストリアをドイツに併合したこと。

とくおか【徳岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒とくおか‐しんせん【徳岡神泉】

とくおか‐しんせん【徳岡神泉】‥ヲカ‥

日本画家。本名、時次郎。京都生れ。竹内栖鳳せいほうに学ぶ。奥深い象徴的な画風を確立。文化勲章。(1896〜1972)

⇒とくおか【徳岡】

とく‐おん【特恩】

特別の恩恵。

どく‐が【毒牙】

①毒液を注入する牙。特に、毒蛇の牙。上顎骨に一対またはそれ以上あり、他の歯に比べ大形。基部には毒腺が開口、分泌された毒液は牙にある溝(溝牙)または管(管牙)を通って出る。前者にはコブラ・ウミヘビなど、後者にはマムシ・ハブ・ガラガラヘビ・クサリヘビなどがある。

②転じて、悪辣あくらつなたくらみ・手段などのたとえ。毒手。「―にかかる」

どく‐が【毒蛾】

①チョウ目ドクガ科のガの総称。一部の種は毒毛をもち、皮膚炎の原因となる。その一種のドクガは、中形で黄色、前翅に紫褐色の横帯がある。幼虫は、サクラやクヌギの葉を食う毛虫で、まばらな毛のほかに、叢毛を持ち、黒褐色で赤い線がある。成虫も幼虫も、その毛に触れれば、激しいかゆみを生ずる。夏、灯光に集まる。ナミドクガ。

②俗に、翅はねに毒々しく気味の悪い斑紋のある蛾。

どく‐が【独臥】‥グワ

ひとりで寝ること。ひとりね。〈運歩色葉集〉

どく‐がい【毒害】

①毒を飲ませて殺害すること。毒殺。

②甚だしくそこなうこと。残害。

どく‐がい【毒飼い】‥ガヒ

①毒を飲ませること。

②身をそこなわすこと。浄瑠璃、女殺油地獄「其の甘やかしが皆―」

とく‐がく【督学】

学事を監督すること。また、その人。

⇒とくがく‐かん【督学官】

とく‐がく【篤学】

学問に熱心にはげむこと。また、広く学問に通ずること。「―の士」

どく‐がく【独学】

師に就かずに独力で学問すること。「―で資格を取る」「フランス語を―する」

とくがく‐かん【督学官】‥クワン

旧制の教育行政官。1913年(大正2)視学官を改称して置かれた。文部大臣の指揮を受けて学事の視察監督をつかさどった。

⇒とく‐がく【督学】

どく‐ガス【毒ガス】

毒性を有する気体。一般には軍事目的で気化して使用する化合物を指し、第一次大戦でドイツ軍が初めて使用。ホスゲン・ジホスゲン(窒息性)、クロロジフェニルアルシン・アダムサイト(くしゃみ性)、塩化ピクリン・臭化ベンジル(催涙性)、ルイサイト・イペリット(糜爛びらん性)、青酸(中毒性)、各種の神経ガスなど多くの種類がある。

⇒どくガス‐だん【毒ガス弾】

どくガス‐だん【毒ガス弾】

(→)ガス弾に同じ。

⇒どく‐ガス【毒ガス】

どくが‐ろん【独我論】

〔哲〕(solipsism)実在するのはわが自我とその所産のみであって、他我や外界などすべてはわが自我の観念または意識内容にすぎないとする主観的認識論。バークリー・フィヒテ・シュティルナーらの立場。唯我論。独在論。

とくがわ【徳川】‥ガハ

姓氏の一つ。江戸幕府の将軍家。元来は、三河国加茂郡松平村の土豪で、松平を称した。上野国の新田氏(徳川・得川氏を称)の後裔として清和源氏の嫡流ちゃくりゅうを汲むというのは、家康が将軍になるために偽作・付会したといわれる。宗家のほか御三家と三卿の嫡流だけ徳川を称し、他はすべて松平氏を称。→江戸幕府(表)。

徳川(略系図)

どく‐え【毒荏】

〔植〕アブラギリの異称。

どく‐えい【独泳】

①ひとりで泳ぐこと。

②他を引き離して泳ぐこと。

どく‐えき【毒液】

毒をふくんだ液体。

どく‐えん【毒焔】

①有毒ガスを発散するほのお。

②賊徒・奸人などの勢いのさかんなことのたとえ。

どく‐えん【独演】

演芸・講演などを一人だけで通して行うこと。また、その演芸・講演。「落語―会」

とく‐おう【徳王】‥ワウ

内モンゴルの政治家。本名デムチュクドンロプ。王公の家庭に生まれ、自治権獲得運動に従事。1939年日本の援助下に蒙古聯合自治政府を樹立、主席に就任。日本の敗戦後、外モンゴルで捕らえられ、中国送還。63年釈放後、内モンゴル自治区文史館勤務。(1902〜1966)

とくおう【徳応】

私年号の一つ。→私年号(表)

どく‐おう【独往】‥ワウ

他を省みず自主的に進むこと。

どくおう‐がっぽう【独墺合邦】‥アウ‥パウ

1938年3月、ナチス政権がオーストリアをドイツに併合したこと。

とくおか【徳岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒とくおか‐しんせん【徳岡神泉】

とくおか‐しんせん【徳岡神泉】‥ヲカ‥

日本画家。本名、時次郎。京都生れ。竹内栖鳳せいほうに学ぶ。奥深い象徴的な画風を確立。文化勲章。(1896〜1972)

⇒とくおか【徳岡】

とく‐おん【特恩】

特別の恩恵。

どく‐が【毒牙】

①毒液を注入する牙。特に、毒蛇の牙。上顎骨に一対またはそれ以上あり、他の歯に比べ大形。基部には毒腺が開口、分泌された毒液は牙にある溝(溝牙)または管(管牙)を通って出る。前者にはコブラ・ウミヘビなど、後者にはマムシ・ハブ・ガラガラヘビ・クサリヘビなどがある。

②転じて、悪辣あくらつなたくらみ・手段などのたとえ。毒手。「―にかかる」

どく‐が【毒蛾】

①チョウ目ドクガ科のガの総称。一部の種は毒毛をもち、皮膚炎の原因となる。その一種のドクガは、中形で黄色、前翅に紫褐色の横帯がある。幼虫は、サクラやクヌギの葉を食う毛虫で、まばらな毛のほかに、叢毛を持ち、黒褐色で赤い線がある。成虫も幼虫も、その毛に触れれば、激しいかゆみを生ずる。夏、灯光に集まる。ナミドクガ。

②俗に、翅はねに毒々しく気味の悪い斑紋のある蛾。

どく‐が【独臥】‥グワ

ひとりで寝ること。ひとりね。〈運歩色葉集〉

どく‐がい【毒害】

①毒を飲ませて殺害すること。毒殺。

②甚だしくそこなうこと。残害。

どく‐がい【毒飼い】‥ガヒ

①毒を飲ませること。

②身をそこなわすこと。浄瑠璃、女殺油地獄「其の甘やかしが皆―」

とく‐がく【督学】

学事を監督すること。また、その人。

⇒とくがく‐かん【督学官】

とく‐がく【篤学】

学問に熱心にはげむこと。また、広く学問に通ずること。「―の士」

どく‐がく【独学】

師に就かずに独力で学問すること。「―で資格を取る」「フランス語を―する」

とくがく‐かん【督学官】‥クワン

旧制の教育行政官。1913年(大正2)視学官を改称して置かれた。文部大臣の指揮を受けて学事の視察監督をつかさどった。

⇒とく‐がく【督学】

どく‐ガス【毒ガス】

毒性を有する気体。一般には軍事目的で気化して使用する化合物を指し、第一次大戦でドイツ軍が初めて使用。ホスゲン・ジホスゲン(窒息性)、クロロジフェニルアルシン・アダムサイト(くしゃみ性)、塩化ピクリン・臭化ベンジル(催涙性)、ルイサイト・イペリット(糜爛びらん性)、青酸(中毒性)、各種の神経ガスなど多くの種類がある。

⇒どくガス‐だん【毒ガス弾】

どくガス‐だん【毒ガス弾】

(→)ガス弾に同じ。

⇒どく‐ガス【毒ガス】

どくが‐ろん【独我論】

〔哲〕(solipsism)実在するのはわが自我とその所産のみであって、他我や外界などすべてはわが自我の観念または意識内容にすぎないとする主観的認識論。バークリー・フィヒテ・シュティルナーらの立場。唯我論。独在論。

とくがわ【徳川】‥ガハ

姓氏の一つ。江戸幕府の将軍家。元来は、三河国加茂郡松平村の土豪で、松平を称した。上野国の新田氏(徳川・得川氏を称)の後裔として清和源氏の嫡流ちゃくりゅうを汲むというのは、家康が将軍になるために偽作・付会したといわれる。宗家のほか御三家と三卿の嫡流だけ徳川を称し、他はすべて松平氏を称。→江戸幕府(表)。

徳川(略系図)

⇒とくがわ‐あきたけ【徳川昭武】

⇒とくがわ‐いえさだ【徳川家定】

⇒とくがわ‐いえしげ【徳川家重】

⇒とくがわ‐いえつぐ【徳川家継】

⇒とくがわ‐いえつな【徳川家綱】

⇒とくがわ‐いえなり【徳川家斉】

⇒とくがわ‐いえのぶ【徳川家宣】

⇒とくがわ‐いえはる【徳川家治】

⇒とくがわ‐いえみつ【徳川家光】

⇒とくがわ‐いえもち【徳川家茂】

⇒とくがわ‐いえやす【徳川家康】

⇒とくがわ‐いえよし【徳川家慶】

⇒とくがわ‐きんれいこう【徳川禁令考】

⇒とくがわ‐じだい【徳川時代】

⇒とくがわ‐じっき【徳川実紀】

⇒とくがわ‐ただなが【徳川忠長】

⇒とくがわ‐つなしげ【徳川綱重】

⇒とくがわ‐つなよし【徳川綱吉】

⇒とくがわ‐なりあき【徳川斉昭】

⇒とくがわ‐ばくふ【徳川幕府】

⇒とくがわ‐ひでただ【徳川秀忠】

⇒とくがわ‐みつくに【徳川光圀】

⇒とくがわ‐むせい【徳川夢声】

⇒とくがわ‐むねたけ【徳川宗武】

⇒とくがわ‐むねはる【徳川宗春】

⇒とくがわ‐よしなお【徳川義直】

⇒とくがわ‐よしのぶ【徳川慶喜】

⇒とくがわ‐よしむね【徳川吉宗】

⇒とくがわ‐よりのぶ【徳川頼宣】

⇒とくがわ‐よりふさ【徳川頼房】

とくがわ‐あきたけ【徳川昭武】‥ガハ‥

最後の水戸藩主。徳川斉昭の18男。三卿の清水家を相続し、1867年(慶応3)パリの万国博覧会に将軍慶喜の名代として参加。帰国後、生家を相続。(1853〜1910)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえさだ【徳川家定】‥ガハイヘ‥

徳川第13代将軍(在職1853〜1858)。家慶いえよしの4男。病弱で政務は阿部正弘らに任せる。継嗣なく、没後にいわゆる将軍継嗣問題が起きた。諡号、温恭院。(1824〜1858)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえしげ【徳川家重】‥ガハイヘ‥

徳川第9代将軍(在職1745〜1760)。吉宗の長子。言語不明瞭で、側用人大岡忠光だけがそれを理解できたという。諡号しごう、惇信院。(1711〜1761)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえつぐ【徳川家継】‥ガハイヘ‥

徳川第7代将軍(在職1713〜1716)。家宣の3男。諡号しごう、有章院。(1709〜1716)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえつな【徳川家綱】‥ガハイヘ‥

徳川第4代将軍(在職1651〜1680)。家光の長子。保科正之・酒井忠勝・松平信綱らに補佐され、幕府の諸制度を整備。諡号しごう、厳有院。(1641〜1680)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえなり【徳川家斉】‥ガハイヘ‥

徳川第11代将軍(在職1787〜1837)。三卿の一橋治済はるさだの子。松平定信を老中に任じて寛政の改革を行なったが、定信失脚後は文化・文政時代を現出。諡号しごう、文恭院。(1773〜1841)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえのぶ【徳川家宣】‥ガハイヘ‥

徳川第6代将軍(在職1709〜1712)。甲府藩主徳川綱重の長子。初名、綱豊。綱吉の養子。新井白石・間部詮房まなべあきふさを登用して政治の刷新を志すが、在職3年で没する。諡号しごう、文昭院。(1662〜1712)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえはる【徳川家治】‥ガハイヘ‥

徳川第10代将軍(在職1760〜1786)。家重の長子。田沼意次おきつぐを老中に登用し、田沼時代を現出。諡号しごう、浚明院。(1737〜1786)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえみつ【徳川家光】‥ガハイヘ‥

徳川第3代将軍(在職1623〜1651)。秀忠の次男。幼名竹千代。乳母、春日局。幕府の統治機構や参勤交代の制などを定め、キリシタン禁制を強化し、鎖国令をしき、諸侯を威圧して徳川氏隆盛の基礎を確立。諡号しごう、大猷院。(1604〜1651)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえもち【徳川家茂】‥ガハイヘ‥

徳川第14代将軍(在職1858〜1866)。紀州藩主斉順なりよりの長子。初名、慶福よしとみ。紀州藩主。のち将軍の位を継ぎ、公武合体のため和宮かずのみやと結婚。大坂城で第2次長州征討の軍を統督中に病没。諡号、昭徳院。(1846〜1866)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえやす【徳川家康】‥ガハイヘ‥

徳川初代将軍(在職1603〜1605)。松平広忠の長子。幼名、竹千代。初名、元康。今川義元に属したのち織田信長と結び、ついで豊臣秀吉と和し、1590年(天正18)関八州に封じられて江戸城に入り、秀吉の没後伏見城にあって執政。1600年(慶長5)関ヶ原の戦で石田三成らを破り、03年征夷大将軍に任命されて江戸幕府を開いた。将軍職を秀忠に譲り大御所と呼ばれた。07年駿府に隠居後も大事は自ら決し、大坂の陣で豊臣氏を滅ぼし、幕府260年余の基礎を確立。諡号しごう、東照大権現。法号、安国院。(1542〜1616)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえよし【徳川家慶】‥ガハイヘ‥

徳川第12代将軍(在職1837〜1853)。家斉の次男。老中水野忠邦に命じて、いわゆる天保の改革を断行。諡号しごう、慎徳院。(1793〜1853)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐きんれいこう【徳川禁令考】‥ガハ‥カウ

江戸幕府の法制史料集。司法省編。前集62巻、後集40巻。1878〜95年(明治11〜28)刊。前集は諸史料から収集した法令を分類、編纂。後集は1767年(明和4)の「科条類典」を主として採録。

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐じだい【徳川時代】‥ガハ‥

(→)江戸時代に同じ。

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐じっき【徳川実紀】‥ガハ‥

家康から10代家治に至る間の和文の編年体実録。江戸幕府が大学頭林述斎を総裁として成島司直もとなおらに編纂させたもの。1809年(文化6)起稿、43年(天保14)完成。全516巻。なお、本書に次いで家斉から慶喜までの実録を編纂した「続徳川実紀」があるが、未完成。

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐ただなが【徳川忠長】‥ガハ‥

江戸初期の大名。秀忠の3男。幼名国松。駿府55万石に封ぜられ、1626年(寛永3)権大納言に任。兄家光にうとまれ、また乱行が過ぎ高崎藩に預けられ、自刃じじん。駿河大納言。(1606〜1633)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐つなしげ【徳川綱重】‥ガハ‥

甲府徳川家の祖。家光の次男。6代将軍家宣の父。1661年(寛文1)甲府25万石に封。(1644〜1678)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐つなよし【徳川綱吉】‥ガハ‥

徳川第5代将軍(在職1680〜1709)。家光の4男。母は桂昌院。幼名、徳松。上州館林藩主から宗家を継ぐ。越後の高田騒動を親裁し、堀田正俊を大老に任じ、譜代大名・旗本・代官の綱紀を粛正、天和の治と称される善政を実現した。治世の後半には側用人牧野成貞・柳沢吉保を重用、服忌ぶっき令や生類しょうるい憐みの令を出し、社会の文明化を推進したが、人民を苦しめ、犬公方いぬくぼうとあだ名された。諡号しごう、常憲院。(1646〜1709)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐なりあき【徳川斉昭】‥ガハ‥

幕末の水戸藩主。治紀はるとしの子。字は子信、号は景山・潜竜閣。藩校弘道館を開設して文武を奨励、鋭意藩政を改革、幕政を補佐したが、将軍継嗣問題で一橋派に属し、井伊大老に忌まれて永蟄居。諡号しごう、烈公。(1800〜1860)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐ばくふ【徳川幕府】‥ガハ‥

(→)江戸幕府に同じ。

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐ひでただ【徳川秀忠】‥ガハ‥

徳川第2代将軍(在職1605〜1623)。家康の3男。家康が定めた諸法度に基づき、一門・譜代を含む39大名を改易するなど、大名・朝廷・寺社の統制を強化、幕府創業に尽力。諡号しごう、台徳院。(1579〜1632)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐みつくに【徳川光圀】‥ガハ‥

江戸前期の水戸藩主。頼房の3男。字は子竜、号は梅里。彰考館を置いて「大日本史」の編纂に着手し、湊川に楠木正成の墓碑を建立。明の遺臣朱舜水を招く。権中納言となり水戸黄門と呼ばれた。晩年、西山荘に隠棲し、西山隠士と称す。義公。(1628〜1700)

→資料:『大日本史賛藪』

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐むせい【徳川夢声】‥ガハ‥

映画説明者・漫談家。本名、福原駿雄としお。島根県生れ。朗読・対談・司会・著述などにも活躍。(1894〜1971)

徳川夢声(1)

撮影:田村 茂

⇒とくがわ‐あきたけ【徳川昭武】

⇒とくがわ‐いえさだ【徳川家定】

⇒とくがわ‐いえしげ【徳川家重】

⇒とくがわ‐いえつぐ【徳川家継】

⇒とくがわ‐いえつな【徳川家綱】

⇒とくがわ‐いえなり【徳川家斉】

⇒とくがわ‐いえのぶ【徳川家宣】

⇒とくがわ‐いえはる【徳川家治】

⇒とくがわ‐いえみつ【徳川家光】

⇒とくがわ‐いえもち【徳川家茂】

⇒とくがわ‐いえやす【徳川家康】

⇒とくがわ‐いえよし【徳川家慶】

⇒とくがわ‐きんれいこう【徳川禁令考】

⇒とくがわ‐じだい【徳川時代】

⇒とくがわ‐じっき【徳川実紀】

⇒とくがわ‐ただなが【徳川忠長】

⇒とくがわ‐つなしげ【徳川綱重】

⇒とくがわ‐つなよし【徳川綱吉】

⇒とくがわ‐なりあき【徳川斉昭】

⇒とくがわ‐ばくふ【徳川幕府】

⇒とくがわ‐ひでただ【徳川秀忠】

⇒とくがわ‐みつくに【徳川光圀】

⇒とくがわ‐むせい【徳川夢声】

⇒とくがわ‐むねたけ【徳川宗武】

⇒とくがわ‐むねはる【徳川宗春】

⇒とくがわ‐よしなお【徳川義直】

⇒とくがわ‐よしのぶ【徳川慶喜】

⇒とくがわ‐よしむね【徳川吉宗】

⇒とくがわ‐よりのぶ【徳川頼宣】

⇒とくがわ‐よりふさ【徳川頼房】

とくがわ‐あきたけ【徳川昭武】‥ガハ‥

最後の水戸藩主。徳川斉昭の18男。三卿の清水家を相続し、1867年(慶応3)パリの万国博覧会に将軍慶喜の名代として参加。帰国後、生家を相続。(1853〜1910)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえさだ【徳川家定】‥ガハイヘ‥

徳川第13代将軍(在職1853〜1858)。家慶いえよしの4男。病弱で政務は阿部正弘らに任せる。継嗣なく、没後にいわゆる将軍継嗣問題が起きた。諡号、温恭院。(1824〜1858)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえしげ【徳川家重】‥ガハイヘ‥

徳川第9代将軍(在職1745〜1760)。吉宗の長子。言語不明瞭で、側用人大岡忠光だけがそれを理解できたという。諡号しごう、惇信院。(1711〜1761)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえつぐ【徳川家継】‥ガハイヘ‥

徳川第7代将軍(在職1713〜1716)。家宣の3男。諡号しごう、有章院。(1709〜1716)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえつな【徳川家綱】‥ガハイヘ‥

徳川第4代将軍(在職1651〜1680)。家光の長子。保科正之・酒井忠勝・松平信綱らに補佐され、幕府の諸制度を整備。諡号しごう、厳有院。(1641〜1680)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえなり【徳川家斉】‥ガハイヘ‥

徳川第11代将軍(在職1787〜1837)。三卿の一橋治済はるさだの子。松平定信を老中に任じて寛政の改革を行なったが、定信失脚後は文化・文政時代を現出。諡号しごう、文恭院。(1773〜1841)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえのぶ【徳川家宣】‥ガハイヘ‥

徳川第6代将軍(在職1709〜1712)。甲府藩主徳川綱重の長子。初名、綱豊。綱吉の養子。新井白石・間部詮房まなべあきふさを登用して政治の刷新を志すが、在職3年で没する。諡号しごう、文昭院。(1662〜1712)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえはる【徳川家治】‥ガハイヘ‥

徳川第10代将軍(在職1760〜1786)。家重の長子。田沼意次おきつぐを老中に登用し、田沼時代を現出。諡号しごう、浚明院。(1737〜1786)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえみつ【徳川家光】‥ガハイヘ‥

徳川第3代将軍(在職1623〜1651)。秀忠の次男。幼名竹千代。乳母、春日局。幕府の統治機構や参勤交代の制などを定め、キリシタン禁制を強化し、鎖国令をしき、諸侯を威圧して徳川氏隆盛の基礎を確立。諡号しごう、大猷院。(1604〜1651)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえもち【徳川家茂】‥ガハイヘ‥

徳川第14代将軍(在職1858〜1866)。紀州藩主斉順なりよりの長子。初名、慶福よしとみ。紀州藩主。のち将軍の位を継ぎ、公武合体のため和宮かずのみやと結婚。大坂城で第2次長州征討の軍を統督中に病没。諡号、昭徳院。(1846〜1866)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえやす【徳川家康】‥ガハイヘ‥

徳川初代将軍(在職1603〜1605)。松平広忠の長子。幼名、竹千代。初名、元康。今川義元に属したのち織田信長と結び、ついで豊臣秀吉と和し、1590年(天正18)関八州に封じられて江戸城に入り、秀吉の没後伏見城にあって執政。1600年(慶長5)関ヶ原の戦で石田三成らを破り、03年征夷大将軍に任命されて江戸幕府を開いた。将軍職を秀忠に譲り大御所と呼ばれた。07年駿府に隠居後も大事は自ら決し、大坂の陣で豊臣氏を滅ぼし、幕府260年余の基礎を確立。諡号しごう、東照大権現。法号、安国院。(1542〜1616)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐いえよし【徳川家慶】‥ガハイヘ‥

徳川第12代将軍(在職1837〜1853)。家斉の次男。老中水野忠邦に命じて、いわゆる天保の改革を断行。諡号しごう、慎徳院。(1793〜1853)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐きんれいこう【徳川禁令考】‥ガハ‥カウ

江戸幕府の法制史料集。司法省編。前集62巻、後集40巻。1878〜95年(明治11〜28)刊。前集は諸史料から収集した法令を分類、編纂。後集は1767年(明和4)の「科条類典」を主として採録。

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐じだい【徳川時代】‥ガハ‥

(→)江戸時代に同じ。

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐じっき【徳川実紀】‥ガハ‥

家康から10代家治に至る間の和文の編年体実録。江戸幕府が大学頭林述斎を総裁として成島司直もとなおらに編纂させたもの。1809年(文化6)起稿、43年(天保14)完成。全516巻。なお、本書に次いで家斉から慶喜までの実録を編纂した「続徳川実紀」があるが、未完成。

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐ただなが【徳川忠長】‥ガハ‥

江戸初期の大名。秀忠の3男。幼名国松。駿府55万石に封ぜられ、1626年(寛永3)権大納言に任。兄家光にうとまれ、また乱行が過ぎ高崎藩に預けられ、自刃じじん。駿河大納言。(1606〜1633)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐つなしげ【徳川綱重】‥ガハ‥

甲府徳川家の祖。家光の次男。6代将軍家宣の父。1661年(寛文1)甲府25万石に封。(1644〜1678)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐つなよし【徳川綱吉】‥ガハ‥

徳川第5代将軍(在職1680〜1709)。家光の4男。母は桂昌院。幼名、徳松。上州館林藩主から宗家を継ぐ。越後の高田騒動を親裁し、堀田正俊を大老に任じ、譜代大名・旗本・代官の綱紀を粛正、天和の治と称される善政を実現した。治世の後半には側用人牧野成貞・柳沢吉保を重用、服忌ぶっき令や生類しょうるい憐みの令を出し、社会の文明化を推進したが、人民を苦しめ、犬公方いぬくぼうとあだ名された。諡号しごう、常憲院。(1646〜1709)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐なりあき【徳川斉昭】‥ガハ‥

幕末の水戸藩主。治紀はるとしの子。字は子信、号は景山・潜竜閣。藩校弘道館を開設して文武を奨励、鋭意藩政を改革、幕政を補佐したが、将軍継嗣問題で一橋派に属し、井伊大老に忌まれて永蟄居。諡号しごう、烈公。(1800〜1860)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐ばくふ【徳川幕府】‥ガハ‥

(→)江戸幕府に同じ。

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐ひでただ【徳川秀忠】‥ガハ‥

徳川第2代将軍(在職1605〜1623)。家康の3男。家康が定めた諸法度に基づき、一門・譜代を含む39大名を改易するなど、大名・朝廷・寺社の統制を強化、幕府創業に尽力。諡号しごう、台徳院。(1579〜1632)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐みつくに【徳川光圀】‥ガハ‥

江戸前期の水戸藩主。頼房の3男。字は子竜、号は梅里。彰考館を置いて「大日本史」の編纂に着手し、湊川に楠木正成の墓碑を建立。明の遺臣朱舜水を招く。権中納言となり水戸黄門と呼ばれた。晩年、西山荘に隠棲し、西山隠士と称す。義公。(1628〜1700)

→資料:『大日本史賛藪』

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐むせい【徳川夢声】‥ガハ‥

映画説明者・漫談家。本名、福原駿雄としお。島根県生れ。朗読・対談・司会・著述などにも活躍。(1894〜1971)

徳川夢声(1)

撮影:田村 茂

徳川夢声(2)

撮影:石井幸之助

徳川夢声(2)

撮影:石井幸之助

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐むねたけ【徳川宗武】‥ガハ‥

⇒たやすむねたけ(田安宗武)。

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐むねはる【徳川宗春】‥ガハ‥

尾張藩第7代藩主。「温知政要」を著して8代将軍吉宗の緊縮をむねとした政治を批判し、商業の重視、放任政策を説いたため、幕府から隠居させられ、著書は絶版。(1696〜1764)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐よしなお【徳川義直】‥ガハ‥ナホ

尾張徳川家の祖。家康の9男。名古屋城を築き、藩政の確立に尽力。儒学・軍学・神道を好む。諡号しごう、敬公。(1600〜1650)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐よしのぶ【徳川慶喜】‥ガハ‥

徳川第15代将軍(在職1866〜1867)。徳川斉昭の7男。初め一橋家を嗣ぎ、後見職として将軍家茂を補佐、1866年(慶応2)将軍職を継いだが幕末の内憂外患に直面して、翌年遂に大政を奉還。68年鳥羽伏見の戦で敗れ、江戸城を明け渡して水戸に退き、駿府に隠棲。のち公爵。(1837〜1913)

徳川慶喜

提供:毎日新聞社

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐むねたけ【徳川宗武】‥ガハ‥

⇒たやすむねたけ(田安宗武)。

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐むねはる【徳川宗春】‥ガハ‥

尾張藩第7代藩主。「温知政要」を著して8代将軍吉宗の緊縮をむねとした政治を批判し、商業の重視、放任政策を説いたため、幕府から隠居させられ、著書は絶版。(1696〜1764)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐よしなお【徳川義直】‥ガハ‥ナホ

尾張徳川家の祖。家康の9男。名古屋城を築き、藩政の確立に尽力。儒学・軍学・神道を好む。諡号しごう、敬公。(1600〜1650)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐よしのぶ【徳川慶喜】‥ガハ‥

徳川第15代将軍(在職1866〜1867)。徳川斉昭の7男。初め一橋家を嗣ぎ、後見職として将軍家茂を補佐、1866年(慶応2)将軍職を継いだが幕末の内憂外患に直面して、翌年遂に大政を奉還。68年鳥羽伏見の戦で敗れ、江戸城を明け渡して水戸に退き、駿府に隠棲。のち公爵。(1837〜1913)

徳川慶喜

提供:毎日新聞社

→資料:大政奉還上表文

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐よしむね【徳川吉宗】‥ガハ‥

徳川第8代将軍(在職1716〜1745)。紀州2代藩主徳川光貞の4男。初名、頼方。紀州藩主となり、藩財政改革に手腕を発揮。将軍位を継いで享保の改革を行なった。米将軍と呼ばれる。諡号、有徳院。(1684〜1751)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐よりのぶ【徳川頼宣】‥ガハ‥

紀伊徳川家の祖。家康の10男。性剛毅で、大坂夏の陣に功を立てる。また、詩歌をよくした。諡号しごう、南竜公。(1602〜1671)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐よりふさ【徳川頼房】‥ガハ‥

水戸徳川家の祖。家康の11男。領内検地を行い、藩政の基礎を築く。儒学・神道を修めた。諡号、威公。(1603〜1661)

⇒とくがわ【徳川】

どく‐がん【独眼】

かため。隻眼。

⇒どくがん‐りゅう【独眼竜】

どくがん‐りゅう【独眼竜】

[旧五代史唐書、武皇紀上]

①片目の英雄。

②伊達だて政宗の異名。

⇒どく‐がん【独眼】

と‐くき【鳥茎】

①鳥の羽の茎。

②「鳥茎の矢」の略。

⇒とくき‐の‐や【鳥茎の矢】

とく‐ぎ【特技】

特にすぐれた技量。特別の技能。「―を披露する」「―を生かす」

とく‐ぎ【徳義】

道徳上の義理。道徳上の義務。「―心」

どく‐きのこ【毒茸】

有毒のきのこ。テングタケ・ツキヨタケ・ワライタケなど。その毒成分には神経系を侵すもの、消化器官を侵すものなどがある。どくたけ。有毒菌。

とくき‐の‐や【鳥茎の矢】

鳥茎に附子ぶしを塗った毒矢。蝦夷の用いたものという。とくき。顕輔集「あさましや千島のえぞが作るなる―こそ隙はもるなれ」

⇒と‐くき【鳥茎】

とく‐ぎゅう【犢牛】‥ギウ

こうし。

どく‐ぎょ【毒魚】

毒をもつ魚の総称。フグのように内臓や筋肉などに毒をもつものと、アカエイ・アイゴ・オニオコゼなどのように毒棘をもつものとがある。日本霊異記下「―も呑まず」

とく‐ぎょう【得業】‥ゲフ

定められた課程を学びおえること。→とくごう。

⇒とくぎょう‐せい【得業生】

とく‐ぎょう【徳業】‥ゲフ

徳行と事業。また、道徳的行為。

とくぎょう‐せい【得業生】‥ゲフ‥

①⇒とくごうしょう。

②卒業生。

⇒とく‐ぎょう【得業】

どく‐ぎん【独吟】

①一人で詩歌を吟ずること。

②一人で謡曲または歌謡をうたうこと。↔連吟。

③連歌・俳諧などの1巻を一人で作ること。また、その作品。片吟。→両吟→三吟

とく‐ぐう【特遇】

特別の待遇。殊遇。

どく‐ぐち【毒口】

毒々しく言う言葉つき。あくたれぐち。毒舌。

どく‐ぐも【毒蜘蛛】

人間を死に至らしめるほど毒性の強いクモ。クロゴケグモ・シドニージョウゴグモ・ドクイトグモなど。3万5000種のクモのうちわずか40種ほどで、日本にも数種が生息。

とく‐ぐん【督軍】

中国で辛亥革命後、従来の総督・巡撫に代わって、省長と共に各省に置かれた地方軍政長官。多く省長を兼ねて文武の権を握り、ほとんど独立の軍閥を形成。後に督弁と改称、1928年廃止。

どく‐け【毒気】

⇒どっき

⇒どっけ

どく‐けし【毒消し】

①中毒を消すこと。解毒げどく。

②解毒剤。どっけし。

⇒どくけし‐うり【毒消し売り】

どくけし‐うり【毒消し売り】

夏、食中毒・暑気中あたりなどの薬を越後地方から売りに来た行商人。未婚女性が多く、紺絣こんがすりの筒袖に紺の手甲てっこう、地下足袋ばき、黒木綿の風呂敷の荷を背負った。どっけしうり。〈[季]夏〉。島崎藤村、千曲川のスケッチ「此節このせつ私は学校へ行く途中で、毎日のやうにその―の群に逢ふ」

⇒どく‐けし【毒消し】

とくげん【徳元】

⇒さいとうとくげん(斎藤徳元)

どく‐げん【毒言】

他人の名誉をそこなうことば。また、極めてあしざまに言うことば。毒舌。どくぐち。

どく‐げん【独言】

ひとりごと。独語。

とく‐こ【独鈷】

⇒とっこ

どく‐ご【独語】

①ひとりごと。「ぶつぶつ―する」

②独逸ドイツ語の略。「―文典」

どくご【独語】

随筆。太宰春台著。1巻。和歌・茶道・俳諧・三絃・浄瑠璃・猿楽・俳優その他歌舞風俗等について、その流行・変遷などを記す。

どく‐ご【読後】

書物などを読んだあと。「―感」

とく‐ごう【得業】‥ゴフ

僧侶の学階。南都では興福寺の維摩会ゆいまえ・法華会、薬師寺の最勝会の竪義りゅうぎを勤めた者。山門では横川よかわの四季講、定心房の三講の聴衆を勤めた者。また、浄土宗・浄土真宗の学階の一つ。

⇒とくごう‐しょう【得業生】

とくごう‐しょう【得業生】‥ゴフシヤウ

古代、大学の各専門課程の学生がくしょうから選ばれた少数の成績優秀者に与えられた身分。修学ののち試験に及第すると大学教官などに任じられた。730年(天平2)創設。文章得業生(定員2人)など。とくぎょうせい。

⇒とく‐ごう【得業】

とくごう‐とうげ【徳本峠】‥タウゲ

長野県西部、飛騨山脈東麓にある峠。安曇野から上高地に入る登山路に沿う。標高2135メートル。

→資料:大政奉還上表文

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐よしむね【徳川吉宗】‥ガハ‥

徳川第8代将軍(在職1716〜1745)。紀州2代藩主徳川光貞の4男。初名、頼方。紀州藩主となり、藩財政改革に手腕を発揮。将軍位を継いで享保の改革を行なった。米将軍と呼ばれる。諡号、有徳院。(1684〜1751)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐よりのぶ【徳川頼宣】‥ガハ‥

紀伊徳川家の祖。家康の10男。性剛毅で、大坂夏の陣に功を立てる。また、詩歌をよくした。諡号しごう、南竜公。(1602〜1671)

⇒とくがわ【徳川】

とくがわ‐よりふさ【徳川頼房】‥ガハ‥

水戸徳川家の祖。家康の11男。領内検地を行い、藩政の基礎を築く。儒学・神道を修めた。諡号、威公。(1603〜1661)

⇒とくがわ【徳川】

どく‐がん【独眼】

かため。隻眼。

⇒どくがん‐りゅう【独眼竜】

どくがん‐りゅう【独眼竜】

[旧五代史唐書、武皇紀上]

①片目の英雄。

②伊達だて政宗の異名。

⇒どく‐がん【独眼】

と‐くき【鳥茎】

①鳥の羽の茎。

②「鳥茎の矢」の略。

⇒とくき‐の‐や【鳥茎の矢】

とく‐ぎ【特技】

特にすぐれた技量。特別の技能。「―を披露する」「―を生かす」

とく‐ぎ【徳義】

道徳上の義理。道徳上の義務。「―心」

どく‐きのこ【毒茸】

有毒のきのこ。テングタケ・ツキヨタケ・ワライタケなど。その毒成分には神経系を侵すもの、消化器官を侵すものなどがある。どくたけ。有毒菌。

とくき‐の‐や【鳥茎の矢】

鳥茎に附子ぶしを塗った毒矢。蝦夷の用いたものという。とくき。顕輔集「あさましや千島のえぞが作るなる―こそ隙はもるなれ」

⇒と‐くき【鳥茎】

とく‐ぎゅう【犢牛】‥ギウ

こうし。

どく‐ぎょ【毒魚】

毒をもつ魚の総称。フグのように内臓や筋肉などに毒をもつものと、アカエイ・アイゴ・オニオコゼなどのように毒棘をもつものとがある。日本霊異記下「―も呑まず」

とく‐ぎょう【得業】‥ゲフ

定められた課程を学びおえること。→とくごう。

⇒とくぎょう‐せい【得業生】

とく‐ぎょう【徳業】‥ゲフ

徳行と事業。また、道徳的行為。

とくぎょう‐せい【得業生】‥ゲフ‥

①⇒とくごうしょう。

②卒業生。

⇒とく‐ぎょう【得業】

どく‐ぎん【独吟】

①一人で詩歌を吟ずること。

②一人で謡曲または歌謡をうたうこと。↔連吟。

③連歌・俳諧などの1巻を一人で作ること。また、その作品。片吟。→両吟→三吟

とく‐ぐう【特遇】

特別の待遇。殊遇。

どく‐ぐち【毒口】

毒々しく言う言葉つき。あくたれぐち。毒舌。

どく‐ぐも【毒蜘蛛】

人間を死に至らしめるほど毒性の強いクモ。クロゴケグモ・シドニージョウゴグモ・ドクイトグモなど。3万5000種のクモのうちわずか40種ほどで、日本にも数種が生息。

とく‐ぐん【督軍】

中国で辛亥革命後、従来の総督・巡撫に代わって、省長と共に各省に置かれた地方軍政長官。多く省長を兼ねて文武の権を握り、ほとんど独立の軍閥を形成。後に督弁と改称、1928年廃止。

どく‐け【毒気】

⇒どっき

⇒どっけ

どく‐けし【毒消し】

①中毒を消すこと。解毒げどく。

②解毒剤。どっけし。

⇒どくけし‐うり【毒消し売り】

どくけし‐うり【毒消し売り】

夏、食中毒・暑気中あたりなどの薬を越後地方から売りに来た行商人。未婚女性が多く、紺絣こんがすりの筒袖に紺の手甲てっこう、地下足袋ばき、黒木綿の風呂敷の荷を背負った。どっけしうり。〈[季]夏〉。島崎藤村、千曲川のスケッチ「此節このせつ私は学校へ行く途中で、毎日のやうにその―の群に逢ふ」

⇒どく‐けし【毒消し】

とくげん【徳元】

⇒さいとうとくげん(斎藤徳元)

どく‐げん【毒言】

他人の名誉をそこなうことば。また、極めてあしざまに言うことば。毒舌。どくぐち。

どく‐げん【独言】

ひとりごと。独語。

とく‐こ【独鈷】

⇒とっこ

どく‐ご【独語】

①ひとりごと。「ぶつぶつ―する」

②独逸ドイツ語の略。「―文典」

どくご【独語】

随筆。太宰春台著。1巻。和歌・茶道・俳諧・三絃・浄瑠璃・猿楽・俳優その他歌舞風俗等について、その流行・変遷などを記す。

どく‐ご【読後】

書物などを読んだあと。「―感」

とく‐ごう【得業】‥ゴフ

僧侶の学階。南都では興福寺の維摩会ゆいまえ・法華会、薬師寺の最勝会の竪義りゅうぎを勤めた者。山門では横川よかわの四季講、定心房の三講の聴衆を勤めた者。また、浄土宗・浄土真宗の学階の一つ。

⇒とくごう‐しょう【得業生】

とくごう‐しょう【得業生】‥ゴフシヤウ

古代、大学の各専門課程の学生がくしょうから選ばれた少数の成績優秀者に与えられた身分。修学ののち試験に及第すると大学教官などに任じられた。730年(天平2)創設。文章得業生(定員2人)など。とくぎょうせい。

⇒とく‐ごう【得業】

とくごう‐とうげ【徳本峠】‥タウゲ

長野県西部、飛騨山脈東麓にある峠。安曇野から上高地に入る登山路に沿う。標高2135メートル。

広辞苑 ページ 14054 での【○時を見る】単語。