複数辞典一括検索+![]()

![]()

○内界の財貨ないかいのざいか🔗⭐🔉

○内界の財貨ないかいのざいか

知徳・芸能などのような無形の財貨。

⇒ない‐かい【内界】

ない‐かがい【内花蓋】‥クワ‥

花蓋のうち内輪に配置するもの。すなわち花冠に相当する部分。内花被。↔外花蓋

ない‐かく【内角】

①多角形の隣りあっている2辺が多角形の内部につくる角。

②野球でインサイド。

↔外角

ない‐かく【内核】

地球の核のうち内側の部分。外核に囲まれる。深さ5000キロメートルから地球の中心まで。固体の鉄を主とする。

ない‐かく【内郭・内廓】‥クワク

内側のかこい。うちぐるわ。↔外郭。

⇒ないかく‐もん【内郭門】

ない‐かく【内閣】

①明・清代の国政最高の機関。明初、中書省及び宰相を廃したので、代わって翰林院から才識の士をえらんで大学士とし、機密に参与させて内閣と称したのに始まる。のち六部の尚書より選ばれ、権威が高まった。清代には軍機処に実権を奪われた。

②日本の行政権を担当する最高の機関。首長としての内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織する合議体。1885年(明治18)太政官制を廃して設置。明治憲法下では国務各大臣は行政権を保有する天皇を輔弼ほひつする存在にすぎなかったが、日本国憲法では内閣が行政権を保有する。内閣がその職権を行うには閣議による。

⇒ないかく‐かいぞう【内閣改造】

⇒ないかく‐かんぼう【内閣官房】

⇒ないかく‐そうじしょく【内閣総辞職】

⇒ないかく‐そうりだいじん【内閣総理大臣】

⇒ないかく‐ふ【内閣府】

⇒ないかく‐ふしんにん‐あん【内閣不信任案】

⇒ないかくふ‐れい【内閣府令】

⇒ないかく‐ぶんこ【内閣文庫】

⇒ないかく‐ほうせいきょく【内閣法制局】

ない‐がく【内学】

①仏教に関する学問。仏教側からの称。↔外学げがく。

②讖緯しんいに関する学問。

③人前に出るに先立って、うちで習練すること。〈日葡辞書〉

ないかく‐かいぞう【内閣改造】‥ザウ

総理大臣が閣員のすべてまたは一部を入れ替えること。

⇒ない‐かく【内閣】

ないかく‐かんぼう【内閣官房】‥クワンバウ

閣議事項の整理その他の事務をつかさどる内閣の補助機関。内閣官房長官・副長官を置く。

⇒ない‐かく【内閣】

ないかく‐そうじしょく【内閣総辞職】

内閣の構成員全員が同時に辞職すること。日本国憲法では、衆議院が内閣を不信任し、10日以内に衆議院が解散されないとき(第69条)、内閣総理大臣が欠けたとき、衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったとき(第70条)は、内閣は総辞職しなければならない。

⇒ない‐かく【内閣】

ないかく‐そうりだいじん【内閣総理大臣】

内閣の首長たる国務大臣。国会議員の中から国会の議決で指名し、これに基づき天皇によって任命される。内閣を組織する他の国務大臣は内閣総理大臣が任免する。なお内閣府の長として所管の行政事務を担当する。総理大臣。総理。首相。

⇒ない‐かく【内閣】

ないかく‐ふ【内閣府】

内閣の重要施策に関する事務を助け、皇室・栄典および公式制度に関する事務等の遂行を任務とする中央行政機関。内閣総理大臣を長とする。2001年総理府・経済企画庁等を改組して設置。

⇒ない‐かく【内閣】

ないかく‐ふしんにん‐あん【内閣不信任案】

立憲政治において、議会が提出する、内閣を信任しないという意思表示。日本国憲法は、衆議院が内閣不信任案を可決すれば、内閣は10日以内に衆議院を解散するかあるいは自ら総辞職することを定めている。

→参照条文:日本国憲法第69条

⇒ない‐かく【内閣】

ないかくふ‐れい【内閣府令】

内閣総理大臣が内閣府の行政事務に関して発する命令。明治憲法下の閣令、2001年省庁改編前の総理府令に当たる。→政令。

⇒ない‐かく【内閣】

ないかく‐ぶんこ【内閣文庫】

内閣所蔵の図書を収める文庫。1884年(明治17)太政官文庫として設立し、各官庁所蔵の図書を収集・管理。翌年内閣文庫と改称。紅葉山文庫・昌平坂学問所・和学講談所などの旧蔵書をも引き継ぐ。1971年国立公文書館内に移り、その一部署となる。2001年組織名としては消滅したが、その蔵書群の便宜上の名称として残る。

⇒ない‐かく【内閣】

ないかく‐ほうせいきょく【内閣法制局】‥ハフ‥

(→)法制局に同じ。

⇒ない‐かく【内閣】

ないかく‐もん【内郭門】‥クワク‥

内裏だいりの諸門。外郭の諸門を宮門というのに対して、閤門こうもん(小門の意)ともいう。→閤門

⇒ない‐かく【内郭・内廓】

ない‐が‐しろ【蔑ろ】

(無キガシロ(代)の音便。無いも同然の意)

①他人や事物を、あっても無いかのように侮り軽んずるさま。宇津保物語蔵開中「度々文遣りなどするはいと―にはあらぬなめり」。「親を―にする」

②しどけないさま。むぞうさなさま。源氏物語空蝉「―に着なして」

ないか‐てい【内火艇】‥クワ‥

内燃機関で走る小艇。

ない‐かひ【内花被】‥クワ‥

二重の花被の内側のもの。花冠に相当するが、萼(外花被)と形態上区別しにくい場合にいい、特に単子葉植物についていう。

ない‐かひ【内果皮】‥クワ‥

果実の内部にあって、種子を直接包む果皮。ウメ・モモなどの核はこれの硬化したもの。ミカン類では嚢になっている。→外果皮→中果皮

ない‐がま【薙鎌】

ナギガマの音便形。

ない‐かん【内官】‥クワン

①律令制における在京官衙かんがの官吏。京官きょうかん。↔外官げかん。

②宮中に奉仕する官吏。

③「感官かんかん」参照。

⇒ないかん‐の‐じもく【内官の除目】

ない‐かん【内勘】

内々で勘定すること。内々の計算。〈日葡辞書〉

ない‐かん【内患】‥クワン

内部のうれえ。国内の心配事。内憂。↔外患

ない‐かん【内観】‥クワン

①〔仏〕精神を集中して心中に自己の本性や真理を観察すること。また、その修行。

②〔心〕(introspection)自分の意識体験を自ら観察すること。内省。

⇒ないかん‐ほう【内観法】

ないかん‐の‐じもく【内官の除目】‥クワン‥ヂ‥

(→)「司召つかさめしの除目」に同じ。

⇒ない‐かん【内官】

ないかん‐ほう【内観法】‥クワンハフ

①心理学の研究方法の一つ。被験者に実験での自分の内的な体験を報告させて、それに基づいて心の世界を探る技法。構成主義心理学の主要な方法であったが、現在では副次的にしか用いられない。

②吉本伊信いしん(1916〜1988)が創始した心理療法。道場で1週間程度自らの心の中を観察し、自他についての肯定的な認識を作り出すことで、心の不適応状態からの回復を図る。

⇒ない‐かん【内観】

ない‐かんれい【内管領】‥クワン‥

鎌倉幕府の執権北条氏の家司けいしで家政をつかさどった者。鎌倉末期には執権の後見として権勢を振るう。うちかんれい。

ない‐き【内記】

①中務なかつかさ省で、詔勅・宣命を起草、位記を作成し、宮中一切の事を記録した官。大・中・少各二人あり、能文・能筆の人が選任された。うちのしるすつかさ。唐名、内史。↔外記げき。

②禅宗の僧職。長老に侍して書状をしたためるもの。書状侍者。内史。

ない‐き【内規】

①内部の規定。内々のきまり。

②的まとの中央に近いところ。内院。

ない‐ぎ【内議・内儀・内義】

①内々の評議。内相談。平家物語2「―支度は様々なりしかども」

②内密の事柄。内証。

③奥向き。勝手向き。

④身分ある人の妻。転じて、他人の妻、特に町人の妻の尊敬語。「御―」

ない‐ぎき【内聞き】

内々で聞くこと。また、その事柄。

ない‐きゃく【内客】

内々の客。うちわの客。

ない‐きゅう【内給】‥キフ

天皇の年給。平安中期以後、皇室経済の逼迫を救うため、院宮給いんぐうきゅうなどと共に、内裏の経費の補充にあてたもの。→年官

ない‐きょ【内挙】

内々で推挙すること。

ない‐きょ【内許】

内々の許可。

ない‐きょう【内教】‥ケウ

①仏教界で、儒教・道教などに対して、仏教の称。内道。↔外教げきょう。

②婦女に対する教え。

ない‐きょう【内経】‥キヤウ

仏教の典籍。内典。

ない‐きょうぼう【内教坊】‥ケウバウ

奈良・平安時代、宮中で妓女に女楽じょがく・踏歌とうかを教習させた所。長官は別当。坊家ぼうけともいう。

ない‐きょく【内局】

中央官庁の内部におかれた局。大臣・次官の監督を直接受ける。↔外局

ない‐きん【内勤】

官庁・会社・銀行などで、勤め先の内部で勤務すること。また、その人。↔外勤

ない‐ぎんみ【内吟味】

内々で調べただすこと。

ない‐ぐ【内供】

内供奉ないぐぶの略。枕草子175「律師、―」

ない‐くう【内宮】

(「宮」を清音によむのが伊勢神宮での慣習)皇大神宮のこと。↔外宮げくう

ない‐ぐぶ【内供奉】

宮中の内道場ないどうじょうに奉仕し、御斎会ごさいえの読師とくじや夜居よいの僧の役をつとめた僧。定員10人。日本では、学徳兼備のすぐれた僧として10人選ばれる十禅師の兼職であったので、内供奉十禅師・十禅師ともいう。内供。供奉。

ない‐くん【内君】

他人の妻の尊敬語。おくがた。内室。うちぎみ。

ない‐くん【内訓】

①内密の訓令。内部に対する訓令や訓示。

②婦女に対する教訓。内教。

ない‐げ【内外】

①うちとそと。ないがい。

②朝廷や貴人の家などの内部に出入りすること。源氏物語槿「今は―許させ給ひてむ」

③奥向きと表向き。万事。平家物語1「―につけたる執権の臣とぞ見えし」

④〔仏〕内典と外典げてん。内外典。

⑤内位と外位。

⑥内官と外官。

⇒ないげ‐くう【内外宮】

⇒ないげ‐そうじょう【内外相承】

ない‐けい【内径】

管や球などの内側の直径。↔外径

ないげ‐くう【内外宮】

内宮と外宮。

⇒ない‐げ【内外】

ないげ‐そうじょう【内外相承】‥サウ‥

日蓮宗で、その宗旨の由来を明らかにするための内相承と外相承との併称。釈尊・上行菩薩・日蓮と相承するのを内相承、釈尊・智顗ちぎ・最澄・日蓮と相承するのを外相承という。

⇒ない‐げ【内外】

ない‐けつ【内決】

内々の決定。内部の決定。

ない‐けん【内見】

①公開をせず内々で見ること。内覧。

②江戸時代、代官の検見けみに先立って、村役人・耕作者が立ち会い、田地1筆ごとの稲の量を調べること。これを記した帳簿を内見帳という。ないみ。うちみ。

ない‐けん【内検】

①内々でとりしらべること。下検分。

②荘園制で、風水旱虫害などのために作柄に減損を生じた場合、臨時に行なった検見けみ。江戸時代の検見と異なって、減損の時のみに限る。「―帳」

⇒ないけん‐し【内検使】

ない‐げんかん【内玄関】‥クワン

うちわの人々が出入りするために、表玄関とは別に設けた玄関。うちげんかん。

ない‐げんご【内言語】

(internal speech)心の中だけで展開される言語。考えごとをする時や、声を出さずに本を読んでいる場合など。内語。内言。↔外言語

ないけん‐し【内検使】

内検のために派遣した役人。

⇒ない‐けん【内検】

ない‐けんち【内検地】

⇒うちけんち

ない‐こ【内顧】

①ふりかえって見ること。

②内部のことをかえりみること。家政または妻子のことなどに心を用いること。

ない‐ご【内語】

①国内のことば。自分の国の言語。↔外語。

②(→)内言語に同じ。

ない‐こう【内向】‥カウ

心の働きが自分の内部にばかり向かうこと。「―的性格」↔外向。

⇒ないこう‐せい【内向性】

ないこう【内江】‥カウ

(Neijiang)中国四川省東部の都市。沱だ江の中流に位置する水陸交通の要衝。サトウキビを用いた製糖工業が盛ん。人口139万2千(2000)。

ない‐こう【内考】‥カウ

律令制で、内位の者についての勤務成績の判定。↔外考げこう

ない‐こう【内行】‥カウ

家庭内のおこない。

ない‐こう【内攻】

病気が、身体の表面に出ないで、内部を冒すこと。転じて、精神上の痛手などにもいう。

ない‐こう【内幸】‥カウ

内々の寵愛。閨房内の寵愛。

ない‐こう【内航】‥カウ

国内における航行。「―海運」

⇒ないこう‐せん【内航船】

ない‐こう【内訌】

内部の乱れ。うちわもめ。内乱。

ない‐こう【内港】‥カウ

港湾の内側にあって、船舶が碇泊し、船客の乗降や荷役をするのに適当な区域。↔外港

ない‐こう【内項】‥カウ

〔数〕一つの比例式の内側にある二つの量。a:b=c:dの場合のbとc。内率。↔外項

ない‐こう【乃公】

〔代〕

⇒だいこう

ない‐ごう【内合】‥ガフ

〔天〕内惑星と太陽との黄経が等しく、内惑星が太陽と地球との中間にある場合。下合。↔外合

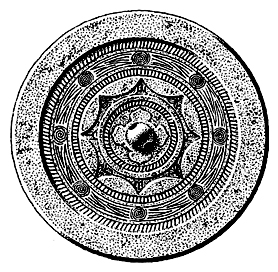

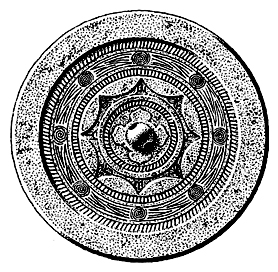

ないこうかもん‐きょう【内行花文鏡】‥カウクワ‥キヤウ

漢式鏡の一種。弧形を内に向かうようにして連ねた文様からきた名称。日本では弥生時代の遺跡や古墳から発見され、仿製ぼうせい鏡も多い。中国では連弧文鏡という。

内行花文鏡

ない‐こうしょう【内交渉】‥カウセフ

内々の交渉。公式でない交渉。

ないこう‐せい【内向性】‥カウ‥

ユングによる性格分類の一類型。引っ込み思案で、心の内に関心を向け、主観的で、他人との関係を避けたがるというような性格。↔外向性

⇒ない‐こう【内向】

ないこう‐せん【内航船】‥カウ‥

国内の港の間を航行する船舶。日本では法令で、日本籍の船舶であることが義務づけられている。↔外航船

⇒ない‐こう【内航】

ないこう‐どうぶつ【内肛動物】‥カウ‥

無脊椎動物の一門。体長5ミリメートル内外の海産動物。体は柄部と盃状の萼部をもち、萼部の上縁に触手が輪生し、その内側に口がある。続く消化管はU字状に曲がって、肛門は触手の内側の口の近くに開く。岩や海藻に付着。かつては曲形動物の名で知られていた。スズコケムシなど。

ない‐こきゅう【内呼吸】‥キフ

(→)呼吸1㋑のこと。

ない‐こく【乃刻】

その時すぐ。即時。即刻。

ない‐こく【内国】

その国の内。国内。↔外国。

⇒ないこく‐かいしゃ【内国会社】

⇒ないこく‐かもつ【内国貨物】

⇒ないこく‐かわせ【内国為替】

⇒ないこく‐かんぎょう‐はくらんかい【内国勧業博覧会】

⇒ないこく‐こうろ【内国航路】

⇒ないこく‐さい【内国債】

⇒ないこく‐じん【内国人】

⇒ないこく‐ぜい【内国税】

⇒ないこく‐ほう【内国法】

⇒ないこく‐ぼうえき【内国貿易】

⇒ないこくみん‐たいぐう【内国民待遇】

ないこく‐かいしゃ【内国会社】‥クワイ‥

内国法に準拠して設立された会社。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐かもつ【内国貨物】‥クワ‥

外国産貨物で輸入手続の済んだ貨物、および内国産貨物で輸出手続の済まない貨物。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐かわせ【内国為替】‥カハセ

国内で決済がつく為替。↔外国為替。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐かんぎょう‐はくらんかい【内国勧業博覧会】‥クワンゲフ‥クワイ

明治期、殖産興業政策の一環として開催された博覧会。1877年(明治10)内務省が創設、81年以降は農商務省が所管。1903年の第5回まで開催。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐こうろ【内国航路】‥カウ‥

一国の領土内における航路。国内航路。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐さい【内国債】

国内で募集する公社債。内債。↔外国債。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐じん【内国人】

その国の国籍を有する者。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐ぜい【内国税】

関税・噸トン税以外の国税。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐ほう【内国法】‥ハフ

〔法〕国際私法上、準拠法となる裁判所所在地国の法律。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐ぼうえき【内国貿易】

国内において、対外貿易におけると同様な外貨出入の効果を生ずる取引を行うこと。

⇒ない‐こく【内国】

ないこくみん‐たいぐう【内国民待遇】

国内における事業活動に関して、相手国民を自国民と同等に待遇すること。

⇒ない‐こく【内国】

ない‐こっかく【内骨格】

体の内部にあって、これを支持し、また筋肉の付着点となっている骨格。脊椎動物の骨格はその最も発達したもの。↔外骨格

ない‐こん【内婚】

(→)族内婚に同じ。

ない‐さい【内妻】

内縁関係にある妻。

ない‐さい【内済】

表沙汰にしないで内々で事を済ますこと。訴訟に持ちこまずに談合和解すること。

ない‐さい【内債】

内国債の略。↔外債

ない‐ざい【内在】

①ある事物またはある性質を他の物が含んでいること。↔外在。

②〔哲〕

㋐汎神論的な形而上学において、神が世界の本質として、世界の内に存在するという考え方。

㋑存在論では本質が個物に内在すること。例えばアリストテレスの形相。

㋒認識論(特にカント)では可能的経験の範囲にあること。

㋓現象学では認識の対象が意識の内部に志向的に存在すること。↔超越。

⇒ないざい‐いん【内在因】

⇒ないざい‐てつがく【内在哲学】

⇒ないざい‐ひひょう【内在批評】

ないざい‐いん【内在因】

運動・変化する事物の内部にその原因があるもの。例えば汎神論では、神が世界の内にあって作用すると考える。↔外在因。

⇒ない‐ざい【内在】

ないざい‐てつがく【内在哲学】

実在を意識に内在するものとして、その外に超越的なものの存在を認めない哲学。

⇒ない‐ざい【内在】

ないざい‐ひひょう【内在批評】‥ヒヤウ

①ある学説・思想などを、その前提となるものを一応認めた上で批評すること。

②文芸批評の一種。個々の文学作品を、作者や時代環境から切り離して、その形式や技巧や主題の性質だけから批評すること。↔外在批評

⇒ない‐ざい【内在】

ない‐さん【内算】

自分で内々でする計算。内勘。〈日葡辞書〉

ない‐し【内子】

①古く中国で、卿大夫の嫡妻の称。

②転じて、自分の妻の称。また、他人の妻の称にも用いる。

ない‐し【内史】

①中国の秦・漢代、京師を治めることをつかさどった官。唐代、中書令の異名。

②(→)内記ないき1の唐名。

③禅宗の僧職。(→)内記2に同じ。

⇒ないし‐きょく【内史局】

ない‐し【内示】

⇒ないじ

ない‐し【内旨】

内々の沙汰。内命の趣旨。

ない‐し【内侍】

①律令制で、内侍司ないしのつかさの女官。特に掌侍ないしのじょうの称。枕草子106「なほ―に奏してなさん」

②斎宮寮の女官。

③安芸の厳島神社に奉仕した巫女みこ。

⇒ないし‐せん【内侍宣】

⇒ないし‐どころ【内侍所】

⇒ないし‐の‐かみ【尚侍】

⇒ないし‐の‐じょう【掌侍】

⇒ないし‐の‐すけ【典侍】

⇒ないし‐の‐つかさ【内侍司】

ない‐し【乃至】

〔接続〕

①数・階級・種類などを示すときに上と下との限界を示して、中間を略すのに使う語。…から…にかけて。「3人―5人」

②または。あるいは。「金―銀」

ない‐じ【乃時・廼時】

その時すぐ。即時。即刻。

ない‐じ【内示】

(ナイシとも)正式の通知・決定の前に、内々で示すこと。「採用の―を受ける」

ない‐じ【内耳】

耳の最深部。側頭骨の岩様部内にあり、音の受容をつかさどる蝸牛殻と、平衡感覚をつかさどる三半規管および前庭とを含んでいる。→耳(図)。

⇒ないじ‐えん【内耳炎】

ない‐じ【内事】

内部に関する事柄。うちうちのこと。↔外事

ない‐じ【内侍】

宮中に仕えること。→ないし

ナイジェリア【Nigeria】

アフリカ西部、ギニア湾に面する連邦共和国。15世紀以来約300年間はヨーロッパ諸国による奴隷積出しの中心地で、19世紀以来イギリス領。1960年独立、63年共和国。産油国。面積92万3000平方キロメートル。人口1億2615万(2003)。首都アブジャ。→アフリカ(図)

ナイジェル‐コルドファン‐ごぞく【ナイジェルコルドファン語族】

⇒ニジェール‐コルドファンごぞく

ないじ‐えん【内耳炎】

内耳に発生する炎症。耳鳴り・めまい・悪心おしん・嘔吐おうと・難聴などを来す。迷路炎。

⇒ない‐じ【内耳】

ないしき‐げんぞう【内式現像】‥ザウ

発色剤を含んだカラー‐フィルムの現像方法。↔外式現像

ないし‐きょう【内視鏡】‥キヤウ

体腔または内臓の内腔を直接観察するための器具。ファイバー‐スコープが主に使われる。胃・食道・腸・鼻腔・副鼻腔・喉頭・気管・気管支・膣・尿道・膀胱・胆管・胸腔・腹腔・関節腔などに広く用いられる。検査・診断・治療に利用。

ないし‐きょく【内史局】

淳仁天皇の時、図書ずしょ寮を一時改称したもの。

⇒ない‐し【内史】

ないし‐せん【内侍宣】

内侍司ないしのつかさの女官が勅命を担当官に口頭で伝えること。また、その内容を記した文書。内宣。

⇒ない‐し【内侍】

ない‐しつ【内室】

貴人の妻の尊敬語。おくがた。転じて、ひろく他人の妻の尊敬語。令室。

ない‐じつ【内実】

①内部の実情。うちまく。

②(副詞的に)その実。本当のところ。実際。「―困った」

ないし‐どころ【内侍所】

①宮中の賢所かしこどころの別名。神鏡を安置し、内侍がこれを守護したからいう。平安時代には温明殿うんめいでんにあり、毎年12月、吉日を選んで、その庭上で神楽かぐらが催された。

②八咫鏡やたのかがみの称。平家物語11「―のおはします温明殿」

⇒ない‐し【内侍】

ないし‐の‐かみ【尚侍】

(ショウジとも)内侍司の長官。もと従五位相当、後に従三位相当。

⇒ない‐し【内侍】

ないし‐の‐じょう【掌侍】

(ショウジとも)内侍司の判官。もと従七位相当、後に従五位相当。その第一位を勾当内侍こうとうのないしという。内侍。

⇒ない‐し【内侍】

ないし‐の‐すけ【典侍】

(テンジとも)内侍司の次官。もと従六位相当、後に従四位相当。源氏物語桐壺「内侍のすけの奏し給ひしを」。徒然草「古き―なりけるとかや」

⇒ない‐し【内侍】

ないし‐の‐つかさ【内侍司】

律令制の後宮十二司の一つ。天皇に常侍し、奏請・伝宣・陪膳、女嬬にょじゅの監督、内外の命婦みょうぶの朝参、後宮の諸礼式をつかさどった。尚侍・典侍・掌侍・女嬬などの職員を置く。

⇒ない‐し【内侍】

ない‐しゃ【内者】

主人と親密な内の者。〈日葡辞書〉

ない‐しゃく【内借】

①内密に借金すること。

②受け取るべき金銭の一部を期日前に借りること。前借。

ない‐しゃく【内戚】

父方の親族。ないせき。宇津保物語初秋「―にも外戚げしゃくにも」↔外戚

ない‐じゃくり【泣い噦り】

(ナキジャクリの音便)しゃくりあげて泣くこと。しゃくりなき。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「内には忍ぶ―」

ない‐じゅ【内需】

国内の需要。「―を拡大する」↔外需

ない‐じゅ【内豎】

奈良・平安時代、宮中の走り使いにあてられた童子。ちいさわらわ。

⇒ないじゅ‐どころ【内豎所】

ない‐しゅう【内周】‥シウ

ものの内側に沿ったまわり。また、その長さ・距離。

ないじゅう‐がいごう【内柔外剛】‥ジウグワイガウ

[易経否卦彖伝「内は柔にして外は剛、内は小人にして外は君子なり」]実際は気が小さいのに、見た目には強そうにすること。↔外柔内剛

ない‐しゅうげん【内祝言】‥シウ‥

内々で結婚の式をあげること。うちわの祝言。

ない‐しゅっけつ【内出血】

組織内あるいは体腔(腹腔・胸腔など)内で出血の起こること。↔外出血

ないじゅ‐どころ【内豎所】

内豎に関する庶務をつかさどった令外の官司。

⇒ない‐じゅ【内豎】

ない‐しゅひ【内珠皮】

「珠皮しゅひ」参照。

ない‐しゅひ【内種皮】

「種皮しゅひ」参照。

ない‐しょ【内緒・内所】

(ナイショウ(内証)の約)

①内々の秘密であること。「―の話」「親に―で遊びに行く」

②⇒ないしょう(内証)。

⇒ないしょ‐ばなし【内緒話】

ない‐しょ【内書】

①将軍から下した内密の書状。

②執事・奉行などの奉書によらず、直接に主君から献上物などの挨拶に出す書状。

ない‐じょ【内助】

内部から与える援助。特に、妻が家庭内にいて夫の働きを助けること。

⇒ないじょ‐の‐こう【内助の功】

ない‐しょう【内相】‥シヤウ

内務大臣の略称。

ない‐しょう【内証】

①〔仏〕自らの心のうちで真理を悟ること。内心の悟り。沙石集2「真実の―は同じと言へども、因は深く果は浅し」

②内にもっている考え。内心。本心。内意。天草本平家物語「天道の御―にもそむきまゐらせられうずる」

③表向きにせず、内々にすること。内緒ないしょ。内密。秘密。「―遊び」「―借り」「―事」

④内々の都合。内々の様子。好色一代男8「唯今御―聞かしましたが」

⑤奥向き。勝手向き。

⑥妻または妾。

⑦身うち。うちわ。うちうち。

⑧一家の財政。暮し向き。「―は苦しい」

⑨遊女屋で、主人の居間あるいは帳場。また、主人をもいう。内所ないしょ。

⑩他人の妻の尊敬語。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「塩冶が―かほよの頼み」

⇒ないしょう‐ごと【内証事】

⇒ないしょう‐ちょう【内証帳】

⇒ないしょう‐てだい【内証手代】

⇒ないしょう‐ま【内証間】

⇒ないしょう‐むき【内証向き】

⇒ないしょう‐よし【内証善し】

ない‐しょう【内障】‥シヤウ

①〔仏〕煩悩など心の内にあるさわり。

②⇒そこひ

ない‐じょう【内状】‥ジヤウ

①内部の状態。

②内密の書状。

ない‐じょう【内城】‥ジヤウ

内部の城郭。本丸。↔外城

ない‐じょう【内情】‥ジヤウ

内々の事情。内部の事情。内部の模様。「―をさぐる」「他社の―に精通する」↔外情

ないしょう‐ごと【内証事】

(ナイショゴトとも)

①人に秘密にすること。隠しごと。

②世帯向きのこと。家計。好色一代男5「無常咄し、―、万よろず人さまの気をとる事ぞかし」

⇒ない‐しょう【内証】

ないしょう‐ちょう【内証帳】‥チヤウ

内証ごとを記した帳面。秘密事項の覚えがき。

⇒ない‐しょう【内証】

ないしょう‐てだい【内証手代】

一家の家計の方を切り回す手代。↔商あきない手代。

⇒ない‐しょう【内証】

ない‐しょうてん【内掌典】‥シヤウ‥

旧制で、宮内省式部職の、祭祀に奉仕した女子職員(判任官または奏任官)。巫女みこに当たる。現在は掌典とともに天皇の私的使用人。

ない‐しょうでん【内昇殿】

⇒うちのしょうでん

ない‐しょうふ【内相府】‥シヤウ‥

内大臣の唐名。

ないしょう‐ま【内証間】

内証事に用いる部屋。

⇒ない‐しょう【内証】

ないしょう‐むき【内証向き】

内証に関する方面。奥向き。暮し向き。

⇒ない‐しょう【内証】

ないしょう‐よし【内証善し】

暮し向きのよいこと。内福。また、その人。

⇒ない‐しょう【内証】

ない‐しょく【内食】

①内緒でこっそり食事すること。

②家庭で調理してする食事。外食や中食なかしょくに対していう。うちしょく。

ない‐しょく【内職】

①奥向きの職。後宮の職務。

②本職のほかに家計の補助などのためにする仕事。また、主婦などが家事のあいまにする賃仕事。服部撫松、稚児桜「母が―の摩燧まっちの箱を助けて漸く糊はり上げしは」

③俗に、授業中・会議中などに行う他の仕事。

ないじょ‐の‐こう【内助の功】

夫が外でしっかりと働けるのは、家を守る妻の働きがあるということ。

⇒ない‐じょ【内助】

ないしょ‐ばなし【内緒話】

人に聞かれないようにこっそりする話。内密の話。内証話。

⇒ない‐しょ【内緒・内所】

ないし‐るい【内翅類】

昆虫の分類群の一つで、完全変態するものの総称。幼虫時には、翅はねが外部から認められない。チョウ・ガ・ハエなど。

ない‐しん【内心】

①心のうち。心中。「―穏やかでない」

②〔数〕三角形その他一般に多角形の内接円の中心。三角形では三つの角の二等分線の交点。

ない‐しん【内申】

①内々に申し述べること。また、その文書。

②内申書の略。

⇒ないしん‐しょ【内申書】

ない‐しん【内臣】

古代、皇帝・天皇側近の寵臣。日本では大化改新で中臣鎌足を任じた。奈良時代に復活。のち内大臣に昇任するのが一般。日本書紀の訓には「うちつおみ」「うちのおみ」とある。

ない‐しん【内診】

①女性の内生殖器の診察。

②(→)宅診に同じ。

ない‐しん【内寝】

奥向きの座敷。

ない‐しん【内親】

父方の親類。内戚。

ない‐じん【内陣】‥ヂン

神社の本殿や寺院の本堂で、神体または本尊を安置してある部分。→外陣げじん→中陣

ないしん‐しょ【内申書】

①内申すべき事項を記して通達する書類。

②入学者選抜の判定資料として、入学志願者の学業成績などを記載し、出身学校長から入学志望校に出す調査報告書。調査書。

⇒ない‐しん【内申】

ない‐しんのう【内親王】‥ワウ

①律令制で、天皇の姉妹・皇女。ひめみこ。うちのみこ。内の姫御子。

②現在の皇室典範で、嫡出の皇女並びに嫡男系嫡出の皇孫たる女子の称号。

ナイス【nice】

好ましいさま。みごとなさま。「―‐キャッチ」

⇒ナイス‐ミドル

ない‐こうしょう【内交渉】‥カウセフ

内々の交渉。公式でない交渉。

ないこう‐せい【内向性】‥カウ‥

ユングによる性格分類の一類型。引っ込み思案で、心の内に関心を向け、主観的で、他人との関係を避けたがるというような性格。↔外向性

⇒ない‐こう【内向】

ないこう‐せん【内航船】‥カウ‥

国内の港の間を航行する船舶。日本では法令で、日本籍の船舶であることが義務づけられている。↔外航船

⇒ない‐こう【内航】

ないこう‐どうぶつ【内肛動物】‥カウ‥

無脊椎動物の一門。体長5ミリメートル内外の海産動物。体は柄部と盃状の萼部をもち、萼部の上縁に触手が輪生し、その内側に口がある。続く消化管はU字状に曲がって、肛門は触手の内側の口の近くに開く。岩や海藻に付着。かつては曲形動物の名で知られていた。スズコケムシなど。

ない‐こきゅう【内呼吸】‥キフ

(→)呼吸1㋑のこと。

ない‐こく【乃刻】

その時すぐ。即時。即刻。

ない‐こく【内国】

その国の内。国内。↔外国。

⇒ないこく‐かいしゃ【内国会社】

⇒ないこく‐かもつ【内国貨物】

⇒ないこく‐かわせ【内国為替】

⇒ないこく‐かんぎょう‐はくらんかい【内国勧業博覧会】

⇒ないこく‐こうろ【内国航路】

⇒ないこく‐さい【内国債】

⇒ないこく‐じん【内国人】

⇒ないこく‐ぜい【内国税】

⇒ないこく‐ほう【内国法】

⇒ないこく‐ぼうえき【内国貿易】

⇒ないこくみん‐たいぐう【内国民待遇】

ないこく‐かいしゃ【内国会社】‥クワイ‥

内国法に準拠して設立された会社。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐かもつ【内国貨物】‥クワ‥

外国産貨物で輸入手続の済んだ貨物、および内国産貨物で輸出手続の済まない貨物。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐かわせ【内国為替】‥カハセ

国内で決済がつく為替。↔外国為替。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐かんぎょう‐はくらんかい【内国勧業博覧会】‥クワンゲフ‥クワイ

明治期、殖産興業政策の一環として開催された博覧会。1877年(明治10)内務省が創設、81年以降は農商務省が所管。1903年の第5回まで開催。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐こうろ【内国航路】‥カウ‥

一国の領土内における航路。国内航路。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐さい【内国債】

国内で募集する公社債。内債。↔外国債。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐じん【内国人】

その国の国籍を有する者。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐ぜい【内国税】

関税・噸トン税以外の国税。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐ほう【内国法】‥ハフ

〔法〕国際私法上、準拠法となる裁判所所在地国の法律。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐ぼうえき【内国貿易】

国内において、対外貿易におけると同様な外貨出入の効果を生ずる取引を行うこと。

⇒ない‐こく【内国】

ないこくみん‐たいぐう【内国民待遇】

国内における事業活動に関して、相手国民を自国民と同等に待遇すること。

⇒ない‐こく【内国】

ない‐こっかく【内骨格】

体の内部にあって、これを支持し、また筋肉の付着点となっている骨格。脊椎動物の骨格はその最も発達したもの。↔外骨格

ない‐こん【内婚】

(→)族内婚に同じ。

ない‐さい【内妻】

内縁関係にある妻。

ない‐さい【内済】

表沙汰にしないで内々で事を済ますこと。訴訟に持ちこまずに談合和解すること。

ない‐さい【内債】

内国債の略。↔外債

ない‐ざい【内在】

①ある事物またはある性質を他の物が含んでいること。↔外在。

②〔哲〕

㋐汎神論的な形而上学において、神が世界の本質として、世界の内に存在するという考え方。

㋑存在論では本質が個物に内在すること。例えばアリストテレスの形相。

㋒認識論(特にカント)では可能的経験の範囲にあること。

㋓現象学では認識の対象が意識の内部に志向的に存在すること。↔超越。

⇒ないざい‐いん【内在因】

⇒ないざい‐てつがく【内在哲学】

⇒ないざい‐ひひょう【内在批評】

ないざい‐いん【内在因】

運動・変化する事物の内部にその原因があるもの。例えば汎神論では、神が世界の内にあって作用すると考える。↔外在因。

⇒ない‐ざい【内在】

ないざい‐てつがく【内在哲学】

実在を意識に内在するものとして、その外に超越的なものの存在を認めない哲学。

⇒ない‐ざい【内在】

ないざい‐ひひょう【内在批評】‥ヒヤウ

①ある学説・思想などを、その前提となるものを一応認めた上で批評すること。

②文芸批評の一種。個々の文学作品を、作者や時代環境から切り離して、その形式や技巧や主題の性質だけから批評すること。↔外在批評

⇒ない‐ざい【内在】

ない‐さん【内算】

自分で内々でする計算。内勘。〈日葡辞書〉

ない‐し【内子】

①古く中国で、卿大夫の嫡妻の称。

②転じて、自分の妻の称。また、他人の妻の称にも用いる。

ない‐し【内史】

①中国の秦・漢代、京師を治めることをつかさどった官。唐代、中書令の異名。

②(→)内記ないき1の唐名。

③禅宗の僧職。(→)内記2に同じ。

⇒ないし‐きょく【内史局】

ない‐し【内示】

⇒ないじ

ない‐し【内旨】

内々の沙汰。内命の趣旨。

ない‐し【内侍】

①律令制で、内侍司ないしのつかさの女官。特に掌侍ないしのじょうの称。枕草子106「なほ―に奏してなさん」

②斎宮寮の女官。

③安芸の厳島神社に奉仕した巫女みこ。

⇒ないし‐せん【内侍宣】

⇒ないし‐どころ【内侍所】

⇒ないし‐の‐かみ【尚侍】

⇒ないし‐の‐じょう【掌侍】

⇒ないし‐の‐すけ【典侍】

⇒ないし‐の‐つかさ【内侍司】

ない‐し【乃至】

〔接続〕

①数・階級・種類などを示すときに上と下との限界を示して、中間を略すのに使う語。…から…にかけて。「3人―5人」

②または。あるいは。「金―銀」

ない‐じ【乃時・廼時】

その時すぐ。即時。即刻。

ない‐じ【内示】

(ナイシとも)正式の通知・決定の前に、内々で示すこと。「採用の―を受ける」

ない‐じ【内耳】

耳の最深部。側頭骨の岩様部内にあり、音の受容をつかさどる蝸牛殻と、平衡感覚をつかさどる三半規管および前庭とを含んでいる。→耳(図)。

⇒ないじ‐えん【内耳炎】

ない‐じ【内事】

内部に関する事柄。うちうちのこと。↔外事

ない‐じ【内侍】

宮中に仕えること。→ないし

ナイジェリア【Nigeria】

アフリカ西部、ギニア湾に面する連邦共和国。15世紀以来約300年間はヨーロッパ諸国による奴隷積出しの中心地で、19世紀以来イギリス領。1960年独立、63年共和国。産油国。面積92万3000平方キロメートル。人口1億2615万(2003)。首都アブジャ。→アフリカ(図)

ナイジェル‐コルドファン‐ごぞく【ナイジェルコルドファン語族】

⇒ニジェール‐コルドファンごぞく

ないじ‐えん【内耳炎】

内耳に発生する炎症。耳鳴り・めまい・悪心おしん・嘔吐おうと・難聴などを来す。迷路炎。

⇒ない‐じ【内耳】

ないしき‐げんぞう【内式現像】‥ザウ

発色剤を含んだカラー‐フィルムの現像方法。↔外式現像

ないし‐きょう【内視鏡】‥キヤウ

体腔または内臓の内腔を直接観察するための器具。ファイバー‐スコープが主に使われる。胃・食道・腸・鼻腔・副鼻腔・喉頭・気管・気管支・膣・尿道・膀胱・胆管・胸腔・腹腔・関節腔などに広く用いられる。検査・診断・治療に利用。

ないし‐きょく【内史局】

淳仁天皇の時、図書ずしょ寮を一時改称したもの。

⇒ない‐し【内史】

ないし‐せん【内侍宣】

内侍司ないしのつかさの女官が勅命を担当官に口頭で伝えること。また、その内容を記した文書。内宣。

⇒ない‐し【内侍】

ない‐しつ【内室】

貴人の妻の尊敬語。おくがた。転じて、ひろく他人の妻の尊敬語。令室。

ない‐じつ【内実】

①内部の実情。うちまく。

②(副詞的に)その実。本当のところ。実際。「―困った」

ないし‐どころ【内侍所】

①宮中の賢所かしこどころの別名。神鏡を安置し、内侍がこれを守護したからいう。平安時代には温明殿うんめいでんにあり、毎年12月、吉日を選んで、その庭上で神楽かぐらが催された。

②八咫鏡やたのかがみの称。平家物語11「―のおはします温明殿」

⇒ない‐し【内侍】

ないし‐の‐かみ【尚侍】

(ショウジとも)内侍司の長官。もと従五位相当、後に従三位相当。

⇒ない‐し【内侍】

ないし‐の‐じょう【掌侍】

(ショウジとも)内侍司の判官。もと従七位相当、後に従五位相当。その第一位を勾当内侍こうとうのないしという。内侍。

⇒ない‐し【内侍】

ないし‐の‐すけ【典侍】

(テンジとも)内侍司の次官。もと従六位相当、後に従四位相当。源氏物語桐壺「内侍のすけの奏し給ひしを」。徒然草「古き―なりけるとかや」

⇒ない‐し【内侍】

ないし‐の‐つかさ【内侍司】

律令制の後宮十二司の一つ。天皇に常侍し、奏請・伝宣・陪膳、女嬬にょじゅの監督、内外の命婦みょうぶの朝参、後宮の諸礼式をつかさどった。尚侍・典侍・掌侍・女嬬などの職員を置く。

⇒ない‐し【内侍】

ない‐しゃ【内者】

主人と親密な内の者。〈日葡辞書〉

ない‐しゃく【内借】

①内密に借金すること。

②受け取るべき金銭の一部を期日前に借りること。前借。

ない‐しゃく【内戚】

父方の親族。ないせき。宇津保物語初秋「―にも外戚げしゃくにも」↔外戚

ない‐じゃくり【泣い噦り】

(ナキジャクリの音便)しゃくりあげて泣くこと。しゃくりなき。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「内には忍ぶ―」

ない‐じゅ【内需】

国内の需要。「―を拡大する」↔外需

ない‐じゅ【内豎】

奈良・平安時代、宮中の走り使いにあてられた童子。ちいさわらわ。

⇒ないじゅ‐どころ【内豎所】

ない‐しゅう【内周】‥シウ

ものの内側に沿ったまわり。また、その長さ・距離。

ないじゅう‐がいごう【内柔外剛】‥ジウグワイガウ

[易経否卦彖伝「内は柔にして外は剛、内は小人にして外は君子なり」]実際は気が小さいのに、見た目には強そうにすること。↔外柔内剛

ない‐しゅうげん【内祝言】‥シウ‥

内々で結婚の式をあげること。うちわの祝言。

ない‐しゅっけつ【内出血】

組織内あるいは体腔(腹腔・胸腔など)内で出血の起こること。↔外出血

ないじゅ‐どころ【内豎所】

内豎に関する庶務をつかさどった令外の官司。

⇒ない‐じゅ【内豎】

ない‐しゅひ【内珠皮】

「珠皮しゅひ」参照。

ない‐しゅひ【内種皮】

「種皮しゅひ」参照。

ない‐しょ【内緒・内所】

(ナイショウ(内証)の約)

①内々の秘密であること。「―の話」「親に―で遊びに行く」

②⇒ないしょう(内証)。

⇒ないしょ‐ばなし【内緒話】

ない‐しょ【内書】

①将軍から下した内密の書状。

②執事・奉行などの奉書によらず、直接に主君から献上物などの挨拶に出す書状。

ない‐じょ【内助】

内部から与える援助。特に、妻が家庭内にいて夫の働きを助けること。

⇒ないじょ‐の‐こう【内助の功】

ない‐しょう【内相】‥シヤウ

内務大臣の略称。

ない‐しょう【内証】

①〔仏〕自らの心のうちで真理を悟ること。内心の悟り。沙石集2「真実の―は同じと言へども、因は深く果は浅し」

②内にもっている考え。内心。本心。内意。天草本平家物語「天道の御―にもそむきまゐらせられうずる」

③表向きにせず、内々にすること。内緒ないしょ。内密。秘密。「―遊び」「―借り」「―事」

④内々の都合。内々の様子。好色一代男8「唯今御―聞かしましたが」

⑤奥向き。勝手向き。

⑥妻または妾。

⑦身うち。うちわ。うちうち。

⑧一家の財政。暮し向き。「―は苦しい」

⑨遊女屋で、主人の居間あるいは帳場。また、主人をもいう。内所ないしょ。

⑩他人の妻の尊敬語。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「塩冶が―かほよの頼み」

⇒ないしょう‐ごと【内証事】

⇒ないしょう‐ちょう【内証帳】

⇒ないしょう‐てだい【内証手代】

⇒ないしょう‐ま【内証間】

⇒ないしょう‐むき【内証向き】

⇒ないしょう‐よし【内証善し】

ない‐しょう【内障】‥シヤウ

①〔仏〕煩悩など心の内にあるさわり。

②⇒そこひ

ない‐じょう【内状】‥ジヤウ

①内部の状態。

②内密の書状。

ない‐じょう【内城】‥ジヤウ

内部の城郭。本丸。↔外城

ない‐じょう【内情】‥ジヤウ

内々の事情。内部の事情。内部の模様。「―をさぐる」「他社の―に精通する」↔外情

ないしょう‐ごと【内証事】

(ナイショゴトとも)

①人に秘密にすること。隠しごと。

②世帯向きのこと。家計。好色一代男5「無常咄し、―、万よろず人さまの気をとる事ぞかし」

⇒ない‐しょう【内証】

ないしょう‐ちょう【内証帳】‥チヤウ

内証ごとを記した帳面。秘密事項の覚えがき。

⇒ない‐しょう【内証】

ないしょう‐てだい【内証手代】

一家の家計の方を切り回す手代。↔商あきない手代。

⇒ない‐しょう【内証】

ない‐しょうてん【内掌典】‥シヤウ‥

旧制で、宮内省式部職の、祭祀に奉仕した女子職員(判任官または奏任官)。巫女みこに当たる。現在は掌典とともに天皇の私的使用人。

ない‐しょうでん【内昇殿】

⇒うちのしょうでん

ない‐しょうふ【内相府】‥シヤウ‥

内大臣の唐名。

ないしょう‐ま【内証間】

内証事に用いる部屋。

⇒ない‐しょう【内証】

ないしょう‐むき【内証向き】

内証に関する方面。奥向き。暮し向き。

⇒ない‐しょう【内証】

ないしょう‐よし【内証善し】

暮し向きのよいこと。内福。また、その人。

⇒ない‐しょう【内証】

ない‐しょく【内食】

①内緒でこっそり食事すること。

②家庭で調理してする食事。外食や中食なかしょくに対していう。うちしょく。

ない‐しょく【内職】

①奥向きの職。後宮の職務。

②本職のほかに家計の補助などのためにする仕事。また、主婦などが家事のあいまにする賃仕事。服部撫松、稚児桜「母が―の摩燧まっちの箱を助けて漸く糊はり上げしは」

③俗に、授業中・会議中などに行う他の仕事。

ないじょ‐の‐こう【内助の功】

夫が外でしっかりと働けるのは、家を守る妻の働きがあるということ。

⇒ない‐じょ【内助】

ないしょ‐ばなし【内緒話】

人に聞かれないようにこっそりする話。内密の話。内証話。

⇒ない‐しょ【内緒・内所】

ないし‐るい【内翅類】

昆虫の分類群の一つで、完全変態するものの総称。幼虫時には、翅はねが外部から認められない。チョウ・ガ・ハエなど。

ない‐しん【内心】

①心のうち。心中。「―穏やかでない」

②〔数〕三角形その他一般に多角形の内接円の中心。三角形では三つの角の二等分線の交点。

ない‐しん【内申】

①内々に申し述べること。また、その文書。

②内申書の略。

⇒ないしん‐しょ【内申書】

ない‐しん【内臣】

古代、皇帝・天皇側近の寵臣。日本では大化改新で中臣鎌足を任じた。奈良時代に復活。のち内大臣に昇任するのが一般。日本書紀の訓には「うちつおみ」「うちのおみ」とある。

ない‐しん【内診】

①女性の内生殖器の診察。

②(→)宅診に同じ。

ない‐しん【内寝】

奥向きの座敷。

ない‐しん【内親】

父方の親類。内戚。

ない‐じん【内陣】‥ヂン

神社の本殿や寺院の本堂で、神体または本尊を安置してある部分。→外陣げじん→中陣

ないしん‐しょ【内申書】

①内申すべき事項を記して通達する書類。

②入学者選抜の判定資料として、入学志願者の学業成績などを記載し、出身学校長から入学志望校に出す調査報告書。調査書。

⇒ない‐しん【内申】

ない‐しんのう【内親王】‥ワウ

①律令制で、天皇の姉妹・皇女。ひめみこ。うちのみこ。内の姫御子。

②現在の皇室典範で、嫡出の皇女並びに嫡男系嫡出の皇孫たる女子の称号。

ナイス【nice】

好ましいさま。みごとなさま。「―‐キャッチ」

⇒ナイス‐ミドル

ない‐こうしょう【内交渉】‥カウセフ

内々の交渉。公式でない交渉。

ないこう‐せい【内向性】‥カウ‥

ユングによる性格分類の一類型。引っ込み思案で、心の内に関心を向け、主観的で、他人との関係を避けたがるというような性格。↔外向性

⇒ない‐こう【内向】

ないこう‐せん【内航船】‥カウ‥

国内の港の間を航行する船舶。日本では法令で、日本籍の船舶であることが義務づけられている。↔外航船

⇒ない‐こう【内航】

ないこう‐どうぶつ【内肛動物】‥カウ‥

無脊椎動物の一門。体長5ミリメートル内外の海産動物。体は柄部と盃状の萼部をもち、萼部の上縁に触手が輪生し、その内側に口がある。続く消化管はU字状に曲がって、肛門は触手の内側の口の近くに開く。岩や海藻に付着。かつては曲形動物の名で知られていた。スズコケムシなど。

ない‐こきゅう【内呼吸】‥キフ

(→)呼吸1㋑のこと。

ない‐こく【乃刻】

その時すぐ。即時。即刻。

ない‐こく【内国】

その国の内。国内。↔外国。

⇒ないこく‐かいしゃ【内国会社】

⇒ないこく‐かもつ【内国貨物】

⇒ないこく‐かわせ【内国為替】

⇒ないこく‐かんぎょう‐はくらんかい【内国勧業博覧会】

⇒ないこく‐こうろ【内国航路】

⇒ないこく‐さい【内国債】

⇒ないこく‐じん【内国人】

⇒ないこく‐ぜい【内国税】

⇒ないこく‐ほう【内国法】

⇒ないこく‐ぼうえき【内国貿易】

⇒ないこくみん‐たいぐう【内国民待遇】

ないこく‐かいしゃ【内国会社】‥クワイ‥

内国法に準拠して設立された会社。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐かもつ【内国貨物】‥クワ‥

外国産貨物で輸入手続の済んだ貨物、および内国産貨物で輸出手続の済まない貨物。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐かわせ【内国為替】‥カハセ

国内で決済がつく為替。↔外国為替。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐かんぎょう‐はくらんかい【内国勧業博覧会】‥クワンゲフ‥クワイ

明治期、殖産興業政策の一環として開催された博覧会。1877年(明治10)内務省が創設、81年以降は農商務省が所管。1903年の第5回まで開催。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐こうろ【内国航路】‥カウ‥

一国の領土内における航路。国内航路。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐さい【内国債】

国内で募集する公社債。内債。↔外国債。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐じん【内国人】

その国の国籍を有する者。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐ぜい【内国税】

関税・噸トン税以外の国税。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐ほう【内国法】‥ハフ

〔法〕国際私法上、準拠法となる裁判所所在地国の法律。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐ぼうえき【内国貿易】

国内において、対外貿易におけると同様な外貨出入の効果を生ずる取引を行うこと。

⇒ない‐こく【内国】

ないこくみん‐たいぐう【内国民待遇】

国内における事業活動に関して、相手国民を自国民と同等に待遇すること。

⇒ない‐こく【内国】

ない‐こっかく【内骨格】

体の内部にあって、これを支持し、また筋肉の付着点となっている骨格。脊椎動物の骨格はその最も発達したもの。↔外骨格

ない‐こん【内婚】

(→)族内婚に同じ。

ない‐さい【内妻】

内縁関係にある妻。

ない‐さい【内済】

表沙汰にしないで内々で事を済ますこと。訴訟に持ちこまずに談合和解すること。

ない‐さい【内債】

内国債の略。↔外債

ない‐ざい【内在】

①ある事物またはある性質を他の物が含んでいること。↔外在。

②〔哲〕

㋐汎神論的な形而上学において、神が世界の本質として、世界の内に存在するという考え方。

㋑存在論では本質が個物に内在すること。例えばアリストテレスの形相。

㋒認識論(特にカント)では可能的経験の範囲にあること。

㋓現象学では認識の対象が意識の内部に志向的に存在すること。↔超越。

⇒ないざい‐いん【内在因】

⇒ないざい‐てつがく【内在哲学】

⇒ないざい‐ひひょう【内在批評】

ないざい‐いん【内在因】

運動・変化する事物の内部にその原因があるもの。例えば汎神論では、神が世界の内にあって作用すると考える。↔外在因。

⇒ない‐ざい【内在】

ないざい‐てつがく【内在哲学】

実在を意識に内在するものとして、その外に超越的なものの存在を認めない哲学。

⇒ない‐ざい【内在】

ないざい‐ひひょう【内在批評】‥ヒヤウ

①ある学説・思想などを、その前提となるものを一応認めた上で批評すること。

②文芸批評の一種。個々の文学作品を、作者や時代環境から切り離して、その形式や技巧や主題の性質だけから批評すること。↔外在批評

⇒ない‐ざい【内在】

ない‐さん【内算】

自分で内々でする計算。内勘。〈日葡辞書〉

ない‐し【内子】

①古く中国で、卿大夫の嫡妻の称。

②転じて、自分の妻の称。また、他人の妻の称にも用いる。

ない‐し【内史】

①中国の秦・漢代、京師を治めることをつかさどった官。唐代、中書令の異名。

②(→)内記ないき1の唐名。

③禅宗の僧職。(→)内記2に同じ。

⇒ないし‐きょく【内史局】

ない‐し【内示】

⇒ないじ

ない‐し【内旨】

内々の沙汰。内命の趣旨。

ない‐し【内侍】

①律令制で、内侍司ないしのつかさの女官。特に掌侍ないしのじょうの称。枕草子106「なほ―に奏してなさん」

②斎宮寮の女官。

③安芸の厳島神社に奉仕した巫女みこ。

⇒ないし‐せん【内侍宣】

⇒ないし‐どころ【内侍所】

⇒ないし‐の‐かみ【尚侍】

⇒ないし‐の‐じょう【掌侍】

⇒ないし‐の‐すけ【典侍】

⇒ないし‐の‐つかさ【内侍司】

ない‐し【乃至】

〔接続〕

①数・階級・種類などを示すときに上と下との限界を示して、中間を略すのに使う語。…から…にかけて。「3人―5人」

②または。あるいは。「金―銀」

ない‐じ【乃時・廼時】

その時すぐ。即時。即刻。

ない‐じ【内示】

(ナイシとも)正式の通知・決定の前に、内々で示すこと。「採用の―を受ける」

ない‐じ【内耳】

耳の最深部。側頭骨の岩様部内にあり、音の受容をつかさどる蝸牛殻と、平衡感覚をつかさどる三半規管および前庭とを含んでいる。→耳(図)。

⇒ないじ‐えん【内耳炎】

ない‐じ【内事】

内部に関する事柄。うちうちのこと。↔外事

ない‐じ【内侍】

宮中に仕えること。→ないし

ナイジェリア【Nigeria】

アフリカ西部、ギニア湾に面する連邦共和国。15世紀以来約300年間はヨーロッパ諸国による奴隷積出しの中心地で、19世紀以来イギリス領。1960年独立、63年共和国。産油国。面積92万3000平方キロメートル。人口1億2615万(2003)。首都アブジャ。→アフリカ(図)

ナイジェル‐コルドファン‐ごぞく【ナイジェルコルドファン語族】

⇒ニジェール‐コルドファンごぞく

ないじ‐えん【内耳炎】

内耳に発生する炎症。耳鳴り・めまい・悪心おしん・嘔吐おうと・難聴などを来す。迷路炎。

⇒ない‐じ【内耳】

ないしき‐げんぞう【内式現像】‥ザウ

発色剤を含んだカラー‐フィルムの現像方法。↔外式現像

ないし‐きょう【内視鏡】‥キヤウ

体腔または内臓の内腔を直接観察するための器具。ファイバー‐スコープが主に使われる。胃・食道・腸・鼻腔・副鼻腔・喉頭・気管・気管支・膣・尿道・膀胱・胆管・胸腔・腹腔・関節腔などに広く用いられる。検査・診断・治療に利用。

ないし‐きょく【内史局】

淳仁天皇の時、図書ずしょ寮を一時改称したもの。

⇒ない‐し【内史】

ないし‐せん【内侍宣】

内侍司ないしのつかさの女官が勅命を担当官に口頭で伝えること。また、その内容を記した文書。内宣。

⇒ない‐し【内侍】

ない‐しつ【内室】

貴人の妻の尊敬語。おくがた。転じて、ひろく他人の妻の尊敬語。令室。

ない‐じつ【内実】

①内部の実情。うちまく。

②(副詞的に)その実。本当のところ。実際。「―困った」

ないし‐どころ【内侍所】

①宮中の賢所かしこどころの別名。神鏡を安置し、内侍がこれを守護したからいう。平安時代には温明殿うんめいでんにあり、毎年12月、吉日を選んで、その庭上で神楽かぐらが催された。

②八咫鏡やたのかがみの称。平家物語11「―のおはします温明殿」

⇒ない‐し【内侍】

ないし‐の‐かみ【尚侍】

(ショウジとも)内侍司の長官。もと従五位相当、後に従三位相当。

⇒ない‐し【内侍】

ないし‐の‐じょう【掌侍】

(ショウジとも)内侍司の判官。もと従七位相当、後に従五位相当。その第一位を勾当内侍こうとうのないしという。内侍。

⇒ない‐し【内侍】

ないし‐の‐すけ【典侍】

(テンジとも)内侍司の次官。もと従六位相当、後に従四位相当。源氏物語桐壺「内侍のすけの奏し給ひしを」。徒然草「古き―なりけるとかや」

⇒ない‐し【内侍】

ないし‐の‐つかさ【内侍司】

律令制の後宮十二司の一つ。天皇に常侍し、奏請・伝宣・陪膳、女嬬にょじゅの監督、内外の命婦みょうぶの朝参、後宮の諸礼式をつかさどった。尚侍・典侍・掌侍・女嬬などの職員を置く。

⇒ない‐し【内侍】

ない‐しゃ【内者】

主人と親密な内の者。〈日葡辞書〉

ない‐しゃく【内借】

①内密に借金すること。

②受け取るべき金銭の一部を期日前に借りること。前借。

ない‐しゃく【内戚】

父方の親族。ないせき。宇津保物語初秋「―にも外戚げしゃくにも」↔外戚

ない‐じゃくり【泣い噦り】

(ナキジャクリの音便)しゃくりあげて泣くこと。しゃくりなき。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「内には忍ぶ―」

ない‐じゅ【内需】

国内の需要。「―を拡大する」↔外需

ない‐じゅ【内豎】

奈良・平安時代、宮中の走り使いにあてられた童子。ちいさわらわ。

⇒ないじゅ‐どころ【内豎所】

ない‐しゅう【内周】‥シウ

ものの内側に沿ったまわり。また、その長さ・距離。

ないじゅう‐がいごう【内柔外剛】‥ジウグワイガウ

[易経否卦彖伝「内は柔にして外は剛、内は小人にして外は君子なり」]実際は気が小さいのに、見た目には強そうにすること。↔外柔内剛

ない‐しゅうげん【内祝言】‥シウ‥

内々で結婚の式をあげること。うちわの祝言。

ない‐しゅっけつ【内出血】

組織内あるいは体腔(腹腔・胸腔など)内で出血の起こること。↔外出血

ないじゅ‐どころ【内豎所】

内豎に関する庶務をつかさどった令外の官司。

⇒ない‐じゅ【内豎】

ない‐しゅひ【内珠皮】

「珠皮しゅひ」参照。

ない‐しゅひ【内種皮】

「種皮しゅひ」参照。

ない‐しょ【内緒・内所】

(ナイショウ(内証)の約)

①内々の秘密であること。「―の話」「親に―で遊びに行く」

②⇒ないしょう(内証)。

⇒ないしょ‐ばなし【内緒話】

ない‐しょ【内書】

①将軍から下した内密の書状。

②執事・奉行などの奉書によらず、直接に主君から献上物などの挨拶に出す書状。

ない‐じょ【内助】

内部から与える援助。特に、妻が家庭内にいて夫の働きを助けること。

⇒ないじょ‐の‐こう【内助の功】

ない‐しょう【内相】‥シヤウ

内務大臣の略称。

ない‐しょう【内証】

①〔仏〕自らの心のうちで真理を悟ること。内心の悟り。沙石集2「真実の―は同じと言へども、因は深く果は浅し」

②内にもっている考え。内心。本心。内意。天草本平家物語「天道の御―にもそむきまゐらせられうずる」

③表向きにせず、内々にすること。内緒ないしょ。内密。秘密。「―遊び」「―借り」「―事」

④内々の都合。内々の様子。好色一代男8「唯今御―聞かしましたが」

⑤奥向き。勝手向き。

⑥妻または妾。

⑦身うち。うちわ。うちうち。

⑧一家の財政。暮し向き。「―は苦しい」

⑨遊女屋で、主人の居間あるいは帳場。また、主人をもいう。内所ないしょ。

⑩他人の妻の尊敬語。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「塩冶が―かほよの頼み」

⇒ないしょう‐ごと【内証事】

⇒ないしょう‐ちょう【内証帳】

⇒ないしょう‐てだい【内証手代】

⇒ないしょう‐ま【内証間】

⇒ないしょう‐むき【内証向き】

⇒ないしょう‐よし【内証善し】

ない‐しょう【内障】‥シヤウ

①〔仏〕煩悩など心の内にあるさわり。

②⇒そこひ

ない‐じょう【内状】‥ジヤウ

①内部の状態。

②内密の書状。

ない‐じょう【内城】‥ジヤウ

内部の城郭。本丸。↔外城

ない‐じょう【内情】‥ジヤウ

内々の事情。内部の事情。内部の模様。「―をさぐる」「他社の―に精通する」↔外情

ないしょう‐ごと【内証事】

(ナイショゴトとも)

①人に秘密にすること。隠しごと。

②世帯向きのこと。家計。好色一代男5「無常咄し、―、万よろず人さまの気をとる事ぞかし」

⇒ない‐しょう【内証】

ないしょう‐ちょう【内証帳】‥チヤウ

内証ごとを記した帳面。秘密事項の覚えがき。

⇒ない‐しょう【内証】

ないしょう‐てだい【内証手代】

一家の家計の方を切り回す手代。↔商あきない手代。

⇒ない‐しょう【内証】

ない‐しょうてん【内掌典】‥シヤウ‥

旧制で、宮内省式部職の、祭祀に奉仕した女子職員(判任官または奏任官)。巫女みこに当たる。現在は掌典とともに天皇の私的使用人。

ない‐しょうでん【内昇殿】

⇒うちのしょうでん

ない‐しょうふ【内相府】‥シヤウ‥

内大臣の唐名。

ないしょう‐ま【内証間】

内証事に用いる部屋。

⇒ない‐しょう【内証】

ないしょう‐むき【内証向き】

内証に関する方面。奥向き。暮し向き。

⇒ない‐しょう【内証】

ないしょう‐よし【内証善し】

暮し向きのよいこと。内福。また、その人。

⇒ない‐しょう【内証】

ない‐しょく【内食】

①内緒でこっそり食事すること。

②家庭で調理してする食事。外食や中食なかしょくに対していう。うちしょく。

ない‐しょく【内職】

①奥向きの職。後宮の職務。

②本職のほかに家計の補助などのためにする仕事。また、主婦などが家事のあいまにする賃仕事。服部撫松、稚児桜「母が―の摩燧まっちの箱を助けて漸く糊はり上げしは」

③俗に、授業中・会議中などに行う他の仕事。

ないじょ‐の‐こう【内助の功】

夫が外でしっかりと働けるのは、家を守る妻の働きがあるということ。

⇒ない‐じょ【内助】

ないしょ‐ばなし【内緒話】

人に聞かれないようにこっそりする話。内密の話。内証話。

⇒ない‐しょ【内緒・内所】

ないし‐るい【内翅類】

昆虫の分類群の一つで、完全変態するものの総称。幼虫時には、翅はねが外部から認められない。チョウ・ガ・ハエなど。

ない‐しん【内心】

①心のうち。心中。「―穏やかでない」

②〔数〕三角形その他一般に多角形の内接円の中心。三角形では三つの角の二等分線の交点。

ない‐しん【内申】

①内々に申し述べること。また、その文書。

②内申書の略。

⇒ないしん‐しょ【内申書】

ない‐しん【内臣】

古代、皇帝・天皇側近の寵臣。日本では大化改新で中臣鎌足を任じた。奈良時代に復活。のち内大臣に昇任するのが一般。日本書紀の訓には「うちつおみ」「うちのおみ」とある。

ない‐しん【内診】

①女性の内生殖器の診察。

②(→)宅診に同じ。

ない‐しん【内寝】

奥向きの座敷。

ない‐しん【内親】

父方の親類。内戚。

ない‐じん【内陣】‥ヂン

神社の本殿や寺院の本堂で、神体または本尊を安置してある部分。→外陣げじん→中陣

ないしん‐しょ【内申書】

①内申すべき事項を記して通達する書類。

②入学者選抜の判定資料として、入学志願者の学業成績などを記載し、出身学校長から入学志望校に出す調査報告書。調査書。

⇒ない‐しん【内申】

ない‐しんのう【内親王】‥ワウ

①律令制で、天皇の姉妹・皇女。ひめみこ。うちのみこ。内の姫御子。

②現在の皇室典範で、嫡出の皇女並びに嫡男系嫡出の皇孫たる女子の称号。

ナイス【nice】

好ましいさま。みごとなさま。「―‐キャッチ」

⇒ナイス‐ミドル

ない‐こうしょう【内交渉】‥カウセフ

内々の交渉。公式でない交渉。

ないこう‐せい【内向性】‥カウ‥

ユングによる性格分類の一類型。引っ込み思案で、心の内に関心を向け、主観的で、他人との関係を避けたがるというような性格。↔外向性

⇒ない‐こう【内向】

ないこう‐せん【内航船】‥カウ‥

国内の港の間を航行する船舶。日本では法令で、日本籍の船舶であることが義務づけられている。↔外航船

⇒ない‐こう【内航】

ないこう‐どうぶつ【内肛動物】‥カウ‥

無脊椎動物の一門。体長5ミリメートル内外の海産動物。体は柄部と盃状の萼部をもち、萼部の上縁に触手が輪生し、その内側に口がある。続く消化管はU字状に曲がって、肛門は触手の内側の口の近くに開く。岩や海藻に付着。かつては曲形動物の名で知られていた。スズコケムシなど。

ない‐こきゅう【内呼吸】‥キフ

(→)呼吸1㋑のこと。

ない‐こく【乃刻】

その時すぐ。即時。即刻。

ない‐こく【内国】

その国の内。国内。↔外国。

⇒ないこく‐かいしゃ【内国会社】

⇒ないこく‐かもつ【内国貨物】

⇒ないこく‐かわせ【内国為替】

⇒ないこく‐かんぎょう‐はくらんかい【内国勧業博覧会】

⇒ないこく‐こうろ【内国航路】

⇒ないこく‐さい【内国債】

⇒ないこく‐じん【内国人】

⇒ないこく‐ぜい【内国税】

⇒ないこく‐ほう【内国法】

⇒ないこく‐ぼうえき【内国貿易】

⇒ないこくみん‐たいぐう【内国民待遇】

ないこく‐かいしゃ【内国会社】‥クワイ‥

内国法に準拠して設立された会社。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐かもつ【内国貨物】‥クワ‥

外国産貨物で輸入手続の済んだ貨物、および内国産貨物で輸出手続の済まない貨物。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐かわせ【内国為替】‥カハセ

国内で決済がつく為替。↔外国為替。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐かんぎょう‐はくらんかい【内国勧業博覧会】‥クワンゲフ‥クワイ

明治期、殖産興業政策の一環として開催された博覧会。1877年(明治10)内務省が創設、81年以降は農商務省が所管。1903年の第5回まで開催。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐こうろ【内国航路】‥カウ‥

一国の領土内における航路。国内航路。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐さい【内国債】

国内で募集する公社債。内債。↔外国債。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐じん【内国人】

その国の国籍を有する者。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐ぜい【内国税】

関税・噸トン税以外の国税。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐ほう【内国法】‥ハフ

〔法〕国際私法上、準拠法となる裁判所所在地国の法律。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐ぼうえき【内国貿易】

国内において、対外貿易におけると同様な外貨出入の効果を生ずる取引を行うこと。

⇒ない‐こく【内国】

ないこくみん‐たいぐう【内国民待遇】

国内における事業活動に関して、相手国民を自国民と同等に待遇すること。

⇒ない‐こく【内国】

ない‐こっかく【内骨格】

体の内部にあって、これを支持し、また筋肉の付着点となっている骨格。脊椎動物の骨格はその最も発達したもの。↔外骨格

ない‐こん【内婚】

(→)族内婚に同じ。

ない‐さい【内妻】

内縁関係にある妻。

ない‐さい【内済】

表沙汰にしないで内々で事を済ますこと。訴訟に持ちこまずに談合和解すること。

ない‐さい【内債】

内国債の略。↔外債

ない‐ざい【内在】

①ある事物またはある性質を他の物が含んでいること。↔外在。

②〔哲〕

㋐汎神論的な形而上学において、神が世界の本質として、世界の内に存在するという考え方。

㋑存在論では本質が個物に内在すること。例えばアリストテレスの形相。

㋒認識論(特にカント)では可能的経験の範囲にあること。

㋓現象学では認識の対象が意識の内部に志向的に存在すること。↔超越。

⇒ないざい‐いん【内在因】

⇒ないざい‐てつがく【内在哲学】

⇒ないざい‐ひひょう【内在批評】

ないざい‐いん【内在因】

運動・変化する事物の内部にその原因があるもの。例えば汎神論では、神が世界の内にあって作用すると考える。↔外在因。

⇒ない‐ざい【内在】

ないざい‐てつがく【内在哲学】

実在を意識に内在するものとして、その外に超越的なものの存在を認めない哲学。

⇒ない‐ざい【内在】

ないざい‐ひひょう【内在批評】‥ヒヤウ

①ある学説・思想などを、その前提となるものを一応認めた上で批評すること。

②文芸批評の一種。個々の文学作品を、作者や時代環境から切り離して、その形式や技巧や主題の性質だけから批評すること。↔外在批評

⇒ない‐ざい【内在】

ない‐さん【内算】

自分で内々でする計算。内勘。〈日葡辞書〉

ない‐し【内子】

①古く中国で、卿大夫の嫡妻の称。

②転じて、自分の妻の称。また、他人の妻の称にも用いる。

ない‐し【内史】

①中国の秦・漢代、京師を治めることをつかさどった官。唐代、中書令の異名。

②(→)内記ないき1の唐名。

③禅宗の僧職。(→)内記2に同じ。

⇒ないし‐きょく【内史局】

ない‐し【内示】

⇒ないじ

ない‐し【内旨】

内々の沙汰。内命の趣旨。

ない‐し【内侍】

①律令制で、内侍司ないしのつかさの女官。特に掌侍ないしのじょうの称。枕草子106「なほ―に奏してなさん」

②斎宮寮の女官。

③安芸の厳島神社に奉仕した巫女みこ。

⇒ないし‐せん【内侍宣】

⇒ないし‐どころ【内侍所】

⇒ないし‐の‐かみ【尚侍】

⇒ないし‐の‐じょう【掌侍】

⇒ないし‐の‐すけ【典侍】

⇒ないし‐の‐つかさ【内侍司】

ない‐し【乃至】

〔接続〕

①数・階級・種類などを示すときに上と下との限界を示して、中間を略すのに使う語。…から…にかけて。「3人―5人」

②または。あるいは。「金―銀」

ない‐じ【乃時・廼時】

その時すぐ。即時。即刻。

ない‐じ【内示】

(ナイシとも)正式の通知・決定の前に、内々で示すこと。「採用の―を受ける」

ない‐じ【内耳】

耳の最深部。側頭骨の岩様部内にあり、音の受容をつかさどる蝸牛殻と、平衡感覚をつかさどる三半規管および前庭とを含んでいる。→耳(図)。

⇒ないじ‐えん【内耳炎】

ない‐じ【内事】

内部に関する事柄。うちうちのこと。↔外事

ない‐じ【内侍】

宮中に仕えること。→ないし

ナイジェリア【Nigeria】

アフリカ西部、ギニア湾に面する連邦共和国。15世紀以来約300年間はヨーロッパ諸国による奴隷積出しの中心地で、19世紀以来イギリス領。1960年独立、63年共和国。産油国。面積92万3000平方キロメートル。人口1億2615万(2003)。首都アブジャ。→アフリカ(図)

ナイジェル‐コルドファン‐ごぞく【ナイジェルコルドファン語族】

⇒ニジェール‐コルドファンごぞく

ないじ‐えん【内耳炎】

内耳に発生する炎症。耳鳴り・めまい・悪心おしん・嘔吐おうと・難聴などを来す。迷路炎。

⇒ない‐じ【内耳】

ないしき‐げんぞう【内式現像】‥ザウ

発色剤を含んだカラー‐フィルムの現像方法。↔外式現像

ないし‐きょう【内視鏡】‥キヤウ

体腔または内臓の内腔を直接観察するための器具。ファイバー‐スコープが主に使われる。胃・食道・腸・鼻腔・副鼻腔・喉頭・気管・気管支・膣・尿道・膀胱・胆管・胸腔・腹腔・関節腔などに広く用いられる。検査・診断・治療に利用。

ないし‐きょく【内史局】

淳仁天皇の時、図書ずしょ寮を一時改称したもの。

⇒ない‐し【内史】

ないし‐せん【内侍宣】

内侍司ないしのつかさの女官が勅命を担当官に口頭で伝えること。また、その内容を記した文書。内宣。

⇒ない‐し【内侍】

ない‐しつ【内室】

貴人の妻の尊敬語。おくがた。転じて、ひろく他人の妻の尊敬語。令室。

ない‐じつ【内実】

①内部の実情。うちまく。

②(副詞的に)その実。本当のところ。実際。「―困った」

ないし‐どころ【内侍所】

①宮中の賢所かしこどころの別名。神鏡を安置し、内侍がこれを守護したからいう。平安時代には温明殿うんめいでんにあり、毎年12月、吉日を選んで、その庭上で神楽かぐらが催された。

②八咫鏡やたのかがみの称。平家物語11「―のおはします温明殿」

⇒ない‐し【内侍】

ないし‐の‐かみ【尚侍】

(ショウジとも)内侍司の長官。もと従五位相当、後に従三位相当。

⇒ない‐し【内侍】

ないし‐の‐じょう【掌侍】

(ショウジとも)内侍司の判官。もと従七位相当、後に従五位相当。その第一位を勾当内侍こうとうのないしという。内侍。

⇒ない‐し【内侍】

ないし‐の‐すけ【典侍】

(テンジとも)内侍司の次官。もと従六位相当、後に従四位相当。源氏物語桐壺「内侍のすけの奏し給ひしを」。徒然草「古き―なりけるとかや」

⇒ない‐し【内侍】

ないし‐の‐つかさ【内侍司】

律令制の後宮十二司の一つ。天皇に常侍し、奏請・伝宣・陪膳、女嬬にょじゅの監督、内外の命婦みょうぶの朝参、後宮の諸礼式をつかさどった。尚侍・典侍・掌侍・女嬬などの職員を置く。

⇒ない‐し【内侍】

ない‐しゃ【内者】

主人と親密な内の者。〈日葡辞書〉

ない‐しゃく【内借】

①内密に借金すること。

②受け取るべき金銭の一部を期日前に借りること。前借。

ない‐しゃく【内戚】

父方の親族。ないせき。宇津保物語初秋「―にも外戚げしゃくにも」↔外戚

ない‐じゃくり【泣い噦り】

(ナキジャクリの音便)しゃくりあげて泣くこと。しゃくりなき。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「内には忍ぶ―」

ない‐じゅ【内需】

国内の需要。「―を拡大する」↔外需

ない‐じゅ【内豎】

奈良・平安時代、宮中の走り使いにあてられた童子。ちいさわらわ。

⇒ないじゅ‐どころ【内豎所】

ない‐しゅう【内周】‥シウ

ものの内側に沿ったまわり。また、その長さ・距離。

ないじゅう‐がいごう【内柔外剛】‥ジウグワイガウ

[易経否卦彖伝「内は柔にして外は剛、内は小人にして外は君子なり」]実際は気が小さいのに、見た目には強そうにすること。↔外柔内剛

ない‐しゅうげん【内祝言】‥シウ‥

内々で結婚の式をあげること。うちわの祝言。

ない‐しゅっけつ【内出血】

組織内あるいは体腔(腹腔・胸腔など)内で出血の起こること。↔外出血

ないじゅ‐どころ【内豎所】

内豎に関する庶務をつかさどった令外の官司。

⇒ない‐じゅ【内豎】

ない‐しゅひ【内珠皮】

「珠皮しゅひ」参照。

ない‐しゅひ【内種皮】

「種皮しゅひ」参照。

ない‐しょ【内緒・内所】

(ナイショウ(内証)の約)

①内々の秘密であること。「―の話」「親に―で遊びに行く」

②⇒ないしょう(内証)。

⇒ないしょ‐ばなし【内緒話】

ない‐しょ【内書】

①将軍から下した内密の書状。

②執事・奉行などの奉書によらず、直接に主君から献上物などの挨拶に出す書状。

ない‐じょ【内助】

内部から与える援助。特に、妻が家庭内にいて夫の働きを助けること。

⇒ないじょ‐の‐こう【内助の功】

ない‐しょう【内相】‥シヤウ

内務大臣の略称。

ない‐しょう【内証】

①〔仏〕自らの心のうちで真理を悟ること。内心の悟り。沙石集2「真実の―は同じと言へども、因は深く果は浅し」

②内にもっている考え。内心。本心。内意。天草本平家物語「天道の御―にもそむきまゐらせられうずる」

③表向きにせず、内々にすること。内緒ないしょ。内密。秘密。「―遊び」「―借り」「―事」

④内々の都合。内々の様子。好色一代男8「唯今御―聞かしましたが」

⑤奥向き。勝手向き。

⑥妻または妾。

⑦身うち。うちわ。うちうち。

⑧一家の財政。暮し向き。「―は苦しい」

⑨遊女屋で、主人の居間あるいは帳場。また、主人をもいう。内所ないしょ。

⑩他人の妻の尊敬語。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「塩冶が―かほよの頼み」

⇒ないしょう‐ごと【内証事】

⇒ないしょう‐ちょう【内証帳】

⇒ないしょう‐てだい【内証手代】

⇒ないしょう‐ま【内証間】

⇒ないしょう‐むき【内証向き】

⇒ないしょう‐よし【内証善し】

ない‐しょう【内障】‥シヤウ

①〔仏〕煩悩など心の内にあるさわり。

②⇒そこひ

ない‐じょう【内状】‥ジヤウ

①内部の状態。

②内密の書状。

ない‐じょう【内城】‥ジヤウ

内部の城郭。本丸。↔外城

ない‐じょう【内情】‥ジヤウ

内々の事情。内部の事情。内部の模様。「―をさぐる」「他社の―に精通する」↔外情

ないしょう‐ごと【内証事】

(ナイショゴトとも)

①人に秘密にすること。隠しごと。

②世帯向きのこと。家計。好色一代男5「無常咄し、―、万よろず人さまの気をとる事ぞかし」

⇒ない‐しょう【内証】

ないしょう‐ちょう【内証帳】‥チヤウ

内証ごとを記した帳面。秘密事項の覚えがき。

⇒ない‐しょう【内証】

ないしょう‐てだい【内証手代】

一家の家計の方を切り回す手代。↔商あきない手代。

⇒ない‐しょう【内証】

ない‐しょうてん【内掌典】‥シヤウ‥

旧制で、宮内省式部職の、祭祀に奉仕した女子職員(判任官または奏任官)。巫女みこに当たる。現在は掌典とともに天皇の私的使用人。

ない‐しょうでん【内昇殿】

⇒うちのしょうでん

ない‐しょうふ【内相府】‥シヤウ‥

内大臣の唐名。

ないしょう‐ま【内証間】

内証事に用いる部屋。

⇒ない‐しょう【内証】

ないしょう‐むき【内証向き】

内証に関する方面。奥向き。暮し向き。

⇒ない‐しょう【内証】

ないしょう‐よし【内証善し】

暮し向きのよいこと。内福。また、その人。

⇒ない‐しょう【内証】

ない‐しょく【内食】

①内緒でこっそり食事すること。

②家庭で調理してする食事。外食や中食なかしょくに対していう。うちしょく。

ない‐しょく【内職】

①奥向きの職。後宮の職務。

②本職のほかに家計の補助などのためにする仕事。また、主婦などが家事のあいまにする賃仕事。服部撫松、稚児桜「母が―の摩燧まっちの箱を助けて漸く糊はり上げしは」

③俗に、授業中・会議中などに行う他の仕事。

ないじょ‐の‐こう【内助の功】

夫が外でしっかりと働けるのは、家を守る妻の働きがあるということ。

⇒ない‐じょ【内助】

ないしょ‐ばなし【内緒話】

人に聞かれないようにこっそりする話。内密の話。内証話。

⇒ない‐しょ【内緒・内所】

ないし‐るい【内翅類】

昆虫の分類群の一つで、完全変態するものの総称。幼虫時には、翅はねが外部から認められない。チョウ・ガ・ハエなど。

ない‐しん【内心】

①心のうち。心中。「―穏やかでない」

②〔数〕三角形その他一般に多角形の内接円の中心。三角形では三つの角の二等分線の交点。

ない‐しん【内申】

①内々に申し述べること。また、その文書。

②内申書の略。

⇒ないしん‐しょ【内申書】

ない‐しん【内臣】

古代、皇帝・天皇側近の寵臣。日本では大化改新で中臣鎌足を任じた。奈良時代に復活。のち内大臣に昇任するのが一般。日本書紀の訓には「うちつおみ」「うちのおみ」とある。

ない‐しん【内診】

①女性の内生殖器の診察。

②(→)宅診に同じ。

ない‐しん【内寝】

奥向きの座敷。

ない‐しん【内親】

父方の親類。内戚。

ない‐じん【内陣】‥ヂン

神社の本殿や寺院の本堂で、神体または本尊を安置してある部分。→外陣げじん→中陣

ないしん‐しょ【内申書】

①内申すべき事項を記して通達する書類。

②入学者選抜の判定資料として、入学志願者の学業成績などを記載し、出身学校長から入学志望校に出す調査報告書。調査書。

⇒ない‐しん【内申】

ない‐しんのう【内親王】‥ワウ

①律令制で、天皇の姉妹・皇女。ひめみこ。うちのみこ。内の姫御子。

②現在の皇室典範で、嫡出の皇女並びに嫡男系嫡出の皇孫たる女子の称号。

ナイス【nice】

好ましいさま。みごとなさま。「―‐キャッチ」

⇒ナイス‐ミドル

広辞苑 ページ 14466 での【○内界の財貨】単語。