複数辞典一括検索+![]()

![]()

○人参飲んで首縊るにんじんのんでくびくくる🔗⭐🔉

○人参飲んで首縊るにんじんのんでくびくくる

貧乏人が病気にかかって高価な朝鮮人参を飲み、財政に窮して首を縊る意。転じて、事はよく前後を考えないと、よい事もかえって悪い結果になるたとえ。風来六部集、放屁論「―癡漢たわけあれば、河豚汁喰ふて長寿ながいきする男もあり」

⇒にん‐じん【人参】

にんじん‐ぼく【人参木】

クマツヅラ科の落葉低木。中国原産、日本の暖地でしばしば栽植。高さ約3メートル。葉はアサの葉に似て掌状複葉。8月頃、淡紫色の唇形花を段階状に開き、花後、球形の核果を結ぶ。果実の液を去痰きょたん薬とする。

⇒にん‐じん【人参】

にん‐ず【人数】

(スは呉音シュの転または漢音か)(→)「にんずう」に同じ。

⇒にんず‐あらため【人数改】

⇒にんず‐ぐみ【人数組】

⇒にんず‐だて【人数立】

にん・ず【妊ず】

〔自サ変〕

みもちになる。はらむ。妊娠する。宇津保物語国譲下「十月ばかりより―・じ給ひぬ」

にんず‐あらため【人数改】

江戸時代の戸籍調べ。人別改にんべつあらため。

⇒にん‐ず【人数】

にん‐ずう【人数】

(古くはニンジュまたはニンズ)

①人の数。あたまかず。浮世風呂前「出入の―からかけては事も大造たいそうだてネ」。「―制限」

②多くの人。大勢。「―をくり出す」

にんず‐ぐみ【人数組】

軍勢を手分けすること。

⇒にん‐ず【人数】

にんず‐だて【人数立】

⇒にんじゅだて

⇒にん‐ず【人数】

にん・ずる【任ずる】

[文]任ず(サ変)

[一]〔自サ変〕

①引き受けて自分の任務とする。自分の責任とする。「政務に―・ずる」

②(多く「…を以て(自ら)―・ずる」の形で)(人がどう思おうと)自分自身が、その資格や役割にふさわしいと思いこむ。自任する。「色男をもって―・じている」

[二]〔他サ変〕

①官職につかせる。役目につかせる。「学級委員に―・ずる」

②引き受けさせる。担当させる。まかせる。「契約を部下に―・ずる」

にんせい【仁清】

江戸前期、万治・寛文(1658〜1673)頃を中心に活躍した京焼の陶工。通称、壺屋清右衛門。丹波国野々村の人という。仁和寺門前に窯を築き、金森宗和そうわ好みの茶器を焼く。色絵の茶壺に名作が多く、京焼の上絵装飾を大成。生没年未詳。

⇒にんせい‐やき【仁清焼】

にん‐せい【妊性】

動物が有性生殖可能であること。繁殖可能性。→稔性ねんせい

にんせい‐やき【仁清焼】

(→)御室焼おむろやきの別称。

⇒にんせい【仁清】

にん‐せん【人選】

⇒じんせん

にん‐そう【人相】‥サウ

①人の顔つき。容貌。相好。みめ。顔立ち。

②人の顔つきに、その人の性格・性情・運命などが現れていること。「―を見る」

⇒にんそう‐がき【人相書】

⇒にんそう‐がく【人相学】

⇒にんそう‐づら【人相面】

⇒にんそう‐み【人相見】

⇒にんそう‐めがね【人相眼鏡】

にんそう‐がき【人相書】‥サウ‥

失踪者・犯罪者などを捜索・逮捕するために、容貌の特徴を記載して配布するもの。

⇒にん‐そう【人相】

にんそう‐がく【人相学】‥サウ‥

(physiognomy)人相判断の術を研究する学問。

⇒にん‐そう【人相】

にんそう‐づら【人相面】‥サウ‥

無愛想な顔つき。仏頂面。誹風柳多留17「女房を持つて―になり」

⇒にん‐そう【人相】

にんそう‐み【人相見】‥サウ‥

人相を見てその人の運命を判断するのを業とする人。誹風柳多留拾遺5「―無心に行つて只かへり」

⇒にん‐そう【人相】

にんそう‐めがね【人相眼鏡】‥サウ‥

人相を見るのに用いる大形の拡大鏡。天眼鏡。

⇒にん‐そう【人相】

にん‐そく【人足】

力仕事に従事する労働者。

⇒にんそく‐よせば【人足寄場】

にんそく‐よせば【人足寄場】

江戸時代、無宿者や刑期満了者を収容して労役させた所。火付盗賊改加役長谷川平蔵の建議により、1790年(寛政2)老中松平定信が江戸石川島および常陸国筑波郡上郷村(現、茨城県つくば市)に設けた。

⇒にん‐そく【人足】

にん‐そん【人尊】

(人中の尊の意)仏の敬称。

にん‐たい【人体】

⇒にんてい

にん‐たい【忍耐】

こらえること。たえしのぶこと。「―を要する」

⇒にんたい‐づよ・い【忍耐強い】

⇒にんたい‐りょく【忍耐力】

にん‐だいじん【任大臣】

大臣に任ずること。大臣に任ぜられること。

⇒にんだいじん‐の‐せちえ【任大臣の節会】

にんだいじん‐の‐せちえ【任大臣の節会】‥ヱ

大臣任命の時、紫宸殿で挙げた儀式。

⇒にん‐だいじん【任大臣】

にんたい‐づよ・い【忍耐強い】

〔形〕[文]にんたいづよ・し(ク)

つらいことによく耐えられる。我慢強い。「―・く説得する」

⇒にん‐たい【忍耐】

にんたい‐りょく【忍耐力】

苦しみやつらさに耐える力。

⇒にん‐たい【忍耐】

にん‐だく【認諾】

〔法〕民事訴訟において、原告の請求を正当だとする被告の陳述。請求の認諾。

⇒にんだく‐ちょうしょ【認諾調書】

にんだく‐ちょうしょ【認諾調書】‥テウ‥

請求の認諾の内容を記載した調書。確定判決と同一の効力をもつ。

⇒にん‐だく【認諾】

にん‐ち【任地】

任務のために在住する地。任所。「―に赴く」

にん‐ち【認知】

①事象について知ること、ないし知識をもつこと。広義には知覚を含めるが、狭義には感性に頼らずに推理・思考などに基づいて事象の高次の性質を知る過程。

②〔法〕嫡出でない子と父または母との間に法律上の親子関係を成立させること。普通は父が戸籍上の届出をして認知するが、子の訴えにより裁判所が判決で認知することもある。なお、母との間では出生の事実により当然に法律上の親子関係が成立する。

⇒にんち‐かがく【認知科学】

⇒にんち‐げんごがく【認知言語学】

⇒にんち‐こうどう‐りょうほう【認知行動療法】

⇒にんち‐しゅぎ【認知主義】

⇒にんち‐しょう【認知症】

⇒にんち‐しんりがく【認知心理学】

⇒にんちてき‐ふきょうわ【認知的不協和】

にんち‐かがく【認知科学】‥クワ‥

(cognitive science)人間の知的な働きをその応用面から分析・解明しようとする工学・医学・哲学・心理学などの学際的研究領域。知識表現・記憶・知識獲得・概念形成などの生体における仕組の解明やコンピューターを用いたこれらの機能の実現を目指す。1970年代から特にアメリカで進展。

⇒にん‐ち【認知】

にん‐ちく【人畜】

①人間と畜生。人と家畜。じんちく。

②人畜生にんちくしょうの略。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「こなたも―の身となつた」

にん‐ちくしょう【人畜生】‥シヤウ

畜生のような行いをする人間。人情をわきまえない人。人非人にんぴにん。ひとでなし。人畜。人皮畜。広津柳浪、河内屋「法も道も知らない―の馬鹿野郎」

にんち‐げんごがく【認知言語学】

(cognitive linguistics)ことばの現象は知覚や身体運動など言語以外の認知作用と共通した範疇・概念・観点に基づいて説明されるとする言語理論。

⇒にん‐ち【認知】

にんち‐こうどう‐りょうほう【認知行動療法】‥カウ‥レウハフ

心理療法の一つ。議論や問題解決的な思考などを通じて認知の歪みを修正する。

⇒にん‐ち【認知】

にんち‐しゅぎ【認知主義】

外から観察できない心の世界を、数学的・言語学的なモデルを用いて解明しようとする心理学上の立場。20世紀後半、行動主義に対立する潮流を形成。情報処理心理学はその一つ。

⇒にん‐ち【認知】

にんち‐しょう【認知症】‥シヤウ

成人後期に病的な慢性の知能低下が起きる状態。いわゆる呆け・物忘れ・徘徊などの行動を起こす。主な原因は脳梗塞など脳血管系の病気とアルツハイマー病。もと痴呆症と呼んだ。

⇒にん‐ち【認知】

にんち‐しんりがく【認知心理学】

知覚・記憶・思考などの高次の心的機能を研究対象とする心理学の一分野。

⇒にん‐ち【認知】

にんちてき‐ふきょうわ【認知的不協和】‥ケフ‥

人が持つ複数の情報の間に不一致が存在する状態。そのような状態では、不一致を低減ないし解消させようとする行動が起きる。

⇒にん‐ち【認知】

にん‐ちゅう【人中】

①(ニンジュウとも)人間界のうち。今昔物語集1「―に生れて」

②鼻の下と上唇との間のくぼんだところ。はなみぞ。じんちゅう。〈倭名類聚鈔3〉

⇒にんちゅう‐おう【人中黄】

⇒にんちゅう‐はく【人中白】

にんちゅう‐おう【人中黄】‥ワウ

⇒じんちゅうおう。

⇒にん‐ちゅう【人中】

にんちゅう‐はく【人中白】

⇒じんちゅうはく

⇒にん‐ちゅう【人中】

にん‐てい【人体】

人の風姿。すがた。また、人柄。人品。にんたい。「―卑しからず」

にん‐てい【認定】

みとめてきめること。ある事実や資格の有無、事柄の当否などを判断して決定すること。

⇒にんてい‐ぎょきょう【認定漁協】

⇒にんてい‐こうしゅう【認定講習】

⇒にんてい‐こどもえん【認定こども園】

⇒にんてい‐しぼう【認定死亡】

⇒にんてい‐のうぎょうしゃ【認定農業者】

にんてい‐ぎょきょう【認定漁協】‥ケフ

資源管理など水産業の課題を担う基盤を備えているとして、都道府県知事が認定する漁業協同組合。施設整備、販売事業の改革・強化などの支援が優先的に行われる。

⇒にん‐てい【認定】

にんてい‐こうしゅう【認定講習】‥カウシフ

教育職員になる資格、または上級の免許状を与えるための講習。免許法認定講習。

⇒にん‐てい【認定】

にんてい‐こどもえん【認定こども園】‥ヱン

就学前の子供に教育・保育を提供し、子育てを支援する施設。幼稚園と保育所の機能を兼ねる。都道府県知事が認定。2006年設置。

⇒にん‐てい【認定】

にんてい‐しぼう【認定死亡】‥バウ

〔法〕水難・火災その他の事変によって死亡確実であるにもかかわらず死体が発見されない場合、事変の取調べをした官公署の報告によって死亡として取り扱うこと。

⇒にん‐てい【認定】

にんてい‐のうぎょうしゃ【認定農業者】‥ゲフ‥

1993年制定の農業経営基盤強化促進法に基づいて市町村が認定する農業者。税制上の優遇措置や有利な条件での融資が受けられる。

⇒にん‐てい【認定】

にん‐でん【人天】

①〔仏〕人間界と天上界。往生要集「―交接きょうしょうして、ともに相見ることを得」

②人間と天人。〈日葡辞書〉

⇒にんでん‐きょう【人天教】

にんでん‐きょう【人天教】‥ケウ

〔仏〕五教の一つ。五戒を保てば人に生まれ、十善を行えば天に生まれると説くもの。悟りを目指す立場からみると方便的な仮の教え。

⇒にん‐でん【人天】

にん‐とう【人頭】

ひとかず。にんずう。あたまかず。じんとう。

⇒にんとう‐ぜい【人頭税】

にん‐どう【人道】‥ダウ

①人としてふみ行うべき道。じんどう。

②〔仏〕六道の一つ。人間道。人界にんがい。今昔物語集7「まさに―に生しょうを受くべし」

にん‐どう【忍冬】

スイカズラの漢名。また、その茎・葉の生薬名。漢方で解熱・消炎・利尿剤とする。〈倭名類聚鈔20〉

⇒にんどう‐しゅ【忍冬酒】

⇒にんどう‐もん【忍冬文】

にんどう‐しゅ【忍冬酒】

薬用酒の一種。スイカズラの茎・葉または花を干したものと焼酎との混成酒。

⇒にん‐どう【忍冬】

にんとう‐ぜい【人頭税】

⇒じんとうぜい

⇒にん‐とう【人頭】

にんどう‐もん【忍冬文】

忍冬のような蔓草を図案化した一種の唐草模様。建築・工芸の装飾に用いる。古代エジプトに起こり、ギリシア・ローマから西域・中国を経て朝鮮・日本に伝来し、飛鳥時代から奈良時代にかけて盛んに用いられた。パルメット唐草。

忍冬文

⇒にん‐どう【忍冬】

にん‐とく【人徳】

⇒じんとく

にん‐とく【仁徳】

⇒じんとく

にんとく‐てんのう【仁徳天皇】‥ワウ

記紀に記された5世紀前半の天皇。応神天皇の第4皇子。名は大鷦鷯おおさざき。難波に都した最初の天皇。租税を3年間免除したなどの聖帝伝承がある。倭の五王のうちの「讃」または「珍」とする説がある。→天皇(表)→大仙陵古墳

にんな【仁和】‥ワ

(ニンワとも)平安前期、光孝・宇多天皇朝の年号。元慶9年2月21日(885年3月11日)改元、仁和5年4月27日(889年5月30日)寛平に改元。

⇒にんな‐じ【仁和寺】

にん‐ない【人ない】

ひとがら。人品。人体にんてい。至花道「―の幽玄は皮にてありとも」

にんな‐じ【仁和寺】‥ワ‥

京都市右京区御室おむろにある真言宗御室派の総本山。光孝天皇の勅願により888年(仁和4)宇多天皇が創建し、落飾後住居としたため御室御所と称した。代々法親王が入寺し、門跡寺院の首位にあった。現在の堂宇は16〜17世紀の再建。本尊阿弥陀三尊像・三十帖冊子などを所蔵。桜の名所。

仁和寺 五重塔

撮影:新海良夫

⇒にん‐どう【忍冬】

にん‐とく【人徳】

⇒じんとく

にん‐とく【仁徳】

⇒じんとく

にんとく‐てんのう【仁徳天皇】‥ワウ

記紀に記された5世紀前半の天皇。応神天皇の第4皇子。名は大鷦鷯おおさざき。難波に都した最初の天皇。租税を3年間免除したなどの聖帝伝承がある。倭の五王のうちの「讃」または「珍」とする説がある。→天皇(表)→大仙陵古墳

にんな【仁和】‥ワ

(ニンワとも)平安前期、光孝・宇多天皇朝の年号。元慶9年2月21日(885年3月11日)改元、仁和5年4月27日(889年5月30日)寛平に改元。

⇒にんな‐じ【仁和寺】

にん‐ない【人ない】

ひとがら。人品。人体にんてい。至花道「―の幽玄は皮にてありとも」

にんな‐じ【仁和寺】‥ワ‥

京都市右京区御室おむろにある真言宗御室派の総本山。光孝天皇の勅願により888年(仁和4)宇多天皇が創建し、落飾後住居としたため御室御所と称した。代々法親王が入寺し、門跡寺院の首位にあった。現在の堂宇は16〜17世紀の再建。本尊阿弥陀三尊像・三十帖冊子などを所蔵。桜の名所。

仁和寺 五重塔

撮影:新海良夫

⇒にんな【仁和】

にん‐にく【葫・大蒜】

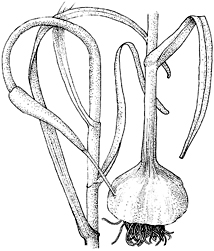

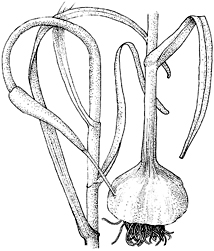

ユリ科の多年草。二年生作物として栽培。ネギ・ニラなどと同属。西アジア原産といわれる。栽培は東西ともに古い。地下の鱗茎の内部は数個の小球から成り、薬用成分を含み、臭気が強い。食用・香辛料、また強壮薬とする。古名、おおびる。ガーリック。〈[季]春〉。文明本節用集「荵蓐、ニンニク」

にんにく

⇒にんな【仁和】

にん‐にく【葫・大蒜】

ユリ科の多年草。二年生作物として栽培。ネギ・ニラなどと同属。西アジア原産といわれる。栽培は東西ともに古い。地下の鱗茎の内部は数個の小球から成り、薬用成分を含み、臭気が強い。食用・香辛料、また強壮薬とする。古名、おおびる。ガーリック。〈[季]春〉。文明本節用集「荵蓐、ニンニク」

にんにく

にん‐にく【忍辱】

〔仏〕六波羅蜜ろくはらみつの一つ。もろもろの侮辱・迫害を忍受して恨まないこと。宇津保物語俊蔭「しかあれば―の心を思ふともがらにあらず」

⇒にんにく‐の‐けさ【忍辱の袈裟】

⇒にんにく‐の‐ころも【忍辱の衣】

にんにく‐の‐けさ【忍辱の袈裟】

忍辱の心があらゆる外障から身を守ることを、袈裟にたとえていう語。のちには、単に袈裟のことをもいう。謡曲、葵上「不浄を隔つる―」

⇒にん‐にく【忍辱】

にんにく‐の‐ころも【忍辱の衣】

(→)「にんにくのけさ」に同じ。栄華物語玉台「―を身に着つれば」

⇒にん‐にく【忍辱】

にん‐にょう【人繞】‥ネウ

漢字の繞にょうの一つ。「元」「兄」などの繞の「儿」の称。

にん‐にん【人人】

めいめい。風姿花伝「これ―心心の花なり」

にん‐にく【忍辱】

〔仏〕六波羅蜜ろくはらみつの一つ。もろもろの侮辱・迫害を忍受して恨まないこと。宇津保物語俊蔭「しかあれば―の心を思ふともがらにあらず」

⇒にんにく‐の‐けさ【忍辱の袈裟】

⇒にんにく‐の‐ころも【忍辱の衣】

にんにく‐の‐けさ【忍辱の袈裟】

忍辱の心があらゆる外障から身を守ることを、袈裟にたとえていう語。のちには、単に袈裟のことをもいう。謡曲、葵上「不浄を隔つる―」

⇒にん‐にく【忍辱】

にんにく‐の‐ころも【忍辱の衣】

(→)「にんにくのけさ」に同じ。栄華物語玉台「―を身に着つれば」

⇒にん‐にく【忍辱】

にん‐にょう【人繞】‥ネウ

漢字の繞にょうの一つ。「元」「兄」などの繞の「儿」の称。

にん‐にん【人人】

めいめい。風姿花伝「これ―心心の花なり」

⇒にん‐どう【忍冬】

にん‐とく【人徳】

⇒じんとく

にん‐とく【仁徳】

⇒じんとく

にんとく‐てんのう【仁徳天皇】‥ワウ

記紀に記された5世紀前半の天皇。応神天皇の第4皇子。名は大鷦鷯おおさざき。難波に都した最初の天皇。租税を3年間免除したなどの聖帝伝承がある。倭の五王のうちの「讃」または「珍」とする説がある。→天皇(表)→大仙陵古墳

にんな【仁和】‥ワ

(ニンワとも)平安前期、光孝・宇多天皇朝の年号。元慶9年2月21日(885年3月11日)改元、仁和5年4月27日(889年5月30日)寛平に改元。

⇒にんな‐じ【仁和寺】

にん‐ない【人ない】

ひとがら。人品。人体にんてい。至花道「―の幽玄は皮にてありとも」

にんな‐じ【仁和寺】‥ワ‥

京都市右京区御室おむろにある真言宗御室派の総本山。光孝天皇の勅願により888年(仁和4)宇多天皇が創建し、落飾後住居としたため御室御所と称した。代々法親王が入寺し、門跡寺院の首位にあった。現在の堂宇は16〜17世紀の再建。本尊阿弥陀三尊像・三十帖冊子などを所蔵。桜の名所。

仁和寺 五重塔

撮影:新海良夫

⇒にん‐どう【忍冬】

にん‐とく【人徳】

⇒じんとく

にん‐とく【仁徳】

⇒じんとく

にんとく‐てんのう【仁徳天皇】‥ワウ

記紀に記された5世紀前半の天皇。応神天皇の第4皇子。名は大鷦鷯おおさざき。難波に都した最初の天皇。租税を3年間免除したなどの聖帝伝承がある。倭の五王のうちの「讃」または「珍」とする説がある。→天皇(表)→大仙陵古墳

にんな【仁和】‥ワ

(ニンワとも)平安前期、光孝・宇多天皇朝の年号。元慶9年2月21日(885年3月11日)改元、仁和5年4月27日(889年5月30日)寛平に改元。

⇒にんな‐じ【仁和寺】

にん‐ない【人ない】

ひとがら。人品。人体にんてい。至花道「―の幽玄は皮にてありとも」

にんな‐じ【仁和寺】‥ワ‥

京都市右京区御室おむろにある真言宗御室派の総本山。光孝天皇の勅願により888年(仁和4)宇多天皇が創建し、落飾後住居としたため御室御所と称した。代々法親王が入寺し、門跡寺院の首位にあった。現在の堂宇は16〜17世紀の再建。本尊阿弥陀三尊像・三十帖冊子などを所蔵。桜の名所。

仁和寺 五重塔

撮影:新海良夫

⇒にんな【仁和】

にん‐にく【葫・大蒜】

ユリ科の多年草。二年生作物として栽培。ネギ・ニラなどと同属。西アジア原産といわれる。栽培は東西ともに古い。地下の鱗茎の内部は数個の小球から成り、薬用成分を含み、臭気が強い。食用・香辛料、また強壮薬とする。古名、おおびる。ガーリック。〈[季]春〉。文明本節用集「荵蓐、ニンニク」

にんにく

⇒にんな【仁和】

にん‐にく【葫・大蒜】

ユリ科の多年草。二年生作物として栽培。ネギ・ニラなどと同属。西アジア原産といわれる。栽培は東西ともに古い。地下の鱗茎の内部は数個の小球から成り、薬用成分を含み、臭気が強い。食用・香辛料、また強壮薬とする。古名、おおびる。ガーリック。〈[季]春〉。文明本節用集「荵蓐、ニンニク」

にんにく

にん‐にく【忍辱】

〔仏〕六波羅蜜ろくはらみつの一つ。もろもろの侮辱・迫害を忍受して恨まないこと。宇津保物語俊蔭「しかあれば―の心を思ふともがらにあらず」

⇒にんにく‐の‐けさ【忍辱の袈裟】

⇒にんにく‐の‐ころも【忍辱の衣】

にんにく‐の‐けさ【忍辱の袈裟】

忍辱の心があらゆる外障から身を守ることを、袈裟にたとえていう語。のちには、単に袈裟のことをもいう。謡曲、葵上「不浄を隔つる―」

⇒にん‐にく【忍辱】

にんにく‐の‐ころも【忍辱の衣】

(→)「にんにくのけさ」に同じ。栄華物語玉台「―を身に着つれば」

⇒にん‐にく【忍辱】

にん‐にょう【人繞】‥ネウ

漢字の繞にょうの一つ。「元」「兄」などの繞の「儿」の称。

にん‐にん【人人】

めいめい。風姿花伝「これ―心心の花なり」

にん‐にく【忍辱】

〔仏〕六波羅蜜ろくはらみつの一つ。もろもろの侮辱・迫害を忍受して恨まないこと。宇津保物語俊蔭「しかあれば―の心を思ふともがらにあらず」

⇒にんにく‐の‐けさ【忍辱の袈裟】

⇒にんにく‐の‐ころも【忍辱の衣】

にんにく‐の‐けさ【忍辱の袈裟】

忍辱の心があらゆる外障から身を守ることを、袈裟にたとえていう語。のちには、単に袈裟のことをもいう。謡曲、葵上「不浄を隔つる―」

⇒にん‐にく【忍辱】

にんにく‐の‐ころも【忍辱の衣】

(→)「にんにくのけさ」に同じ。栄華物語玉台「―を身に着つれば」

⇒にん‐にく【忍辱】

にん‐にょう【人繞】‥ネウ

漢字の繞にょうの一つ。「元」「兄」などの繞の「儿」の称。

にん‐にん【人人】

めいめい。風姿花伝「これ―心心の花なり」

広辞苑 ページ 15122 での【○人参飲んで首縊る】単語。