複数辞典一括検索+![]()

![]()

○能書筆を択ばずのうしょふでをえらばず🔗⭐🔉

○能書筆を択ばずのうしょふでをえらばず

文字を書くのが上手な人は、筆のよしあしを問わない。弘法こうぼう筆を選ばず。善書紙筆を択ばず。

⇒のう‐しょ【能書】

のう‐じん【農人】

農民。のうにん。

のう‐しんけい【脳神経】ナウ‥

脳から出る末梢神経。嗅神経・視神経・動眼神経・滑車神経・三叉神経・外転神経・顔面神経・内耳神経・舌咽神経・迷走神経・副神経・舌下神経の12対がある。主に頭部に分布するが、迷走神経は胸腹部の内臓に分布する。運動・感覚・副交感の神経線維を含む。

⇒のうしんけい‐せつ【脳神経節】

のうしんけい‐せつ【脳神経節】ナウ‥

動物、特に昆虫や軟体動物などの頭部にある神経節。頭神経節。

⇒のう‐しんけい【脳神経】

のう‐しんとう【脳震盪・脳振盪】ナウ‥タウ

頭部打撲・外傷などで脳に衝撃が及んだ時に突発する一時性の脳障害。失神・めまい・耳鳴・頭痛・興奮・逆向性健忘などの症状が起こるが、多くは短時間で回復する。

のう‐す【衲子】ナフ‥

(ノッスとも)禅僧の称。衲衣のうえを着て遊行ゆぎょうするからいう。衲僧。

のう‐ずい【脳髄】ナウ‥

(→)脳に同じ。

のう‐すいしゅ【脳水腫】ナウ‥

蜘蛛膜下腔または脳室内に異常に多量の脳脊髄液がたまり脳実質が圧迫され萎縮する疾患。脳脊髄液の分泌過剰・循環障害または吸収障害によって起き、脳圧の亢進、頭囲の拡大、運動麻痺、視・聴力障害、知能不全などを伴う。先天性と後天性とがある。水頭症。

のうすい‐しょう【農水省】‥シヤウ

農林水産省の略称。

のう‐せい【農政】

農事に関する政策・行政。

⇒のうせい‐がく【農政学】

のう‐ぜい【納税】ナフ‥

租税を納付すること。

⇒のうぜい‐かんりにん【納税管理人】

⇒のうぜい‐こくち【納税告知】

⇒のうぜいしゃ‐ばんごう【納税者番号】

⇒のうぜい‐じゅんび‐よきん【納税準備預金】

⇒のうぜい‐しんこく【納税申告】

⇒のうぜい‐ちょちく‐くみあい【納税貯蓄組合】

のうせい‐がく【農政学】

農学の一分科。農業に関する国家の政策、国際貿易政策、並びに社会的保護・法令・施設などを研究する学問。

⇒のう‐せい【農政】

のうぜい‐かんりにん【納税管理人】ナフ‥クワン‥

納税義務者が納税地に現住しない場合に、納税に関する事務の処理を代理として委任された者。

⇒のう‐ぜい【納税】

のうぜい‐こくち【納税告知】ナフ‥

国税または地方税について、納税金額・納付期日および場所を指定して納付を命ずる行為。

⇒のう‐ぜい【納税】

のうぜいしゃ‐ばんごう【納税者番号】ナフ‥ガウ

適正・公平な課税および税務行政の能率化を図るために個人・法人に付す番号。アメリカ合衆国では社会保障番号を、北欧諸国では住民番号を用いている。

⇒のう‐ぜい【納税】

のうぜい‐じゅんび‐よきん【納税準備預金】ナフ‥

徴税促進と貯蓄奨励のため1949年に創設された預金。払戻しは原則として納税のためのみに限定されているが、普通預金より金利が高く、利息は非課税。

⇒のう‐ぜい【納税】

のうせい‐しょうにまひ【脳性小児麻痺】ナウ‥セウ‥

(→)小児麻痺2のこと。

のうぜい‐しんこく【納税申告】ナフ‥

申告納税制度で、納税義務の内容確定のためになされる、課税標準および税額の申告。

⇒のう‐ぜい【納税】

のうせいぜんしょ【農政全書】

中国の農書の集大成。60巻。明の徐光啓著。1639年刊。

のうぜい‐ちょちく‐くみあい【納税貯蓄組合】ナフ‥アヒ

一定の地域または職域を単位として、納税義務者が、納税準備預金の事務を行い、納税の促進を図るために結成する団体。税法上の優遇措置がある。

⇒のう‐ぜい【納税】

のうせい‐まひ【脳性麻痺】ナウ‥

(→)小児麻痺2のこと。

のう‐せき【曩昔】ナウ‥

むかし。往時。曩時。

のう‐せきずい【脳脊髄】ナウ‥

脳と脊髄。

⇒のうせきずい‐えき【脳脊髄液】

⇒のうせきずい‐しんけい【脳脊髄神経】

⇒のうせきずい‐まく【脳脊髄膜】

⇒のうせきずいまく‐えん【脳脊髄膜炎】

のうせきずい‐えき【脳脊髄液】ナウ‥

脳室・脊髄中心管・蜘蛛膜下腔を満たす無色透明の液体。主として脳室脈絡嚢でつくられ、静脈・静脈洞で吸収される。一定の水圧を保ち脳脊髄保護に役立ち、脳のリンパ液として働く。髄液。

⇒のう‐せきずい【脳脊髄】

のうせきずい‐しんけい【脳脊髄神経】ナウ‥

脊椎動物の末梢神経の主要部分を構成する脳神経と脊髄神経との総称。

⇒のう‐せきずい【脳脊髄】

のうせきずい‐まく【脳脊髄膜】ナウ‥

脳と脊髄とを包む膜。3層から成り、外側のものから硬膜・蜘蛛膜・軟膜と呼ぶ。蜘蛛膜と軟膜との間には脳脊髄液を満たしている。髄膜。

⇒のう‐せきずい【脳脊髄】

のうせきずいまく‐えん【脳脊髄膜炎】ナウ‥

急性の軟膜の炎症。発熱・脳脊髄液圧上昇・頭痛・嘔吐おうと・頸部強直などが現れる。細菌・ウイルス・原虫などによる感染性のものと非感染性のものとがあり、前者のうち流行性のものは髄膜炎双球菌そうきゅうきんによって起こる。このほか、結核性のもの、化膿性のものなどがある。慢性のものは梅毒で見られる。髄膜炎。脳膜炎。

⇒のう‐せきずい【脳脊髄】

のう‐せん【農専】

農業専門学校・農林専門学校の略称。

のうぜん‐かずら【凌霄花】‥カヅラ

(ノウゼンは古名ノウセウ(陵苕)の転)ノウゼンカズラ科の蔓性落葉樹。中国原産の観賞用植物。高さ約10メートル。幹は付着根によって他物によじ上る。夏、茎頂に橙赤色の大花を開く。〈[季]夏〉。〈文明本節用集〉

のうぜんかずら

ノウゼンカズラ

提供:ネイチャー・プロダクション

ノウゼンカズラ

提供:ネイチャー・プロダクション

のうせん‐かた【納銭方】ナフ‥

室町時代、酒屋役・土倉役などの役銭徴収を請け負った半官半民の機関。有力な酒屋・土倉が担当。なっせんかた。

のうぜん‐はれん【凌霄葉蓮】

ノウゼンハレン科の多年草。園芸上は一年草で、ナスタチウムと通称。南米ペルー原産。茎は蔓性。葉は円形でハスの葉に似るがずっと小形で、裏面は白い。夏から秋に、葉腋から長花柄を出し、黄色または鮮紅色の大形の美花を開く。観賞用。原産地では根を食用。金蓮花。

のうぜんはれん

のうせん‐かた【納銭方】ナフ‥

室町時代、酒屋役・土倉役などの役銭徴収を請け負った半官半民の機関。有力な酒屋・土倉が担当。なっせんかた。

のうぜん‐はれん【凌霄葉蓮】

ノウゼンハレン科の多年草。園芸上は一年草で、ナスタチウムと通称。南米ペルー原産。茎は蔓性。葉は円形でハスの葉に似るがずっと小形で、裏面は白い。夏から秋に、葉腋から長花柄を出し、黄色または鮮紅色の大形の美花を開く。観賞用。原産地では根を食用。金蓮花。

のうぜんはれん

のう‐そ【納租】ナフ‥

租税を納めること。納税。

のう‐そ【曩祖】ナウ‥

(「曩」は先の意)先祖。祖先。平家物語5「桓武天皇と申すは、平家の―にておはします」

のうそう

鮫さめの一種。

のう‐そう【衲僧】ナフ‥

(ノウソとも)(→)衲子のうすに同じ。夏目漱石、吾輩は猫である「一所不住の沙門雲水行脚の―は必ず樹下石上を宿とす」

のう‐そう【能相】‥サウ

文法で、動詞の相(態)の一つ。主体が他に及ぼす動作を示すもの。「授けられる」に対する「授ける」の類。能動態。↔所相。→ボイス2

のう‐そう【農桑】‥サウ

農耕と養蚕。

のう‐そう【濃粧】‥サウ

濃く化粧すること。厚化粧。

のう‐そくせん【脳塞栓】ナウ‥

心臓内膜炎・心臓弁膜症などの時に、流血中に遊離した凝血(血栓)の破片が脳血管を閉塞し、その支配域の脳組織を破壊・出血させる疾患。脳栓塞。→脳軟化症

のう‐そっちゅう【脳卒中】ナウ‥

脳の急激な血液循環障害による症状。急に意識を失って倒れ、手足の随意運動が不能となる。脳梗塞・脳出血・蜘蛛膜下出血など。

のう‐そん【農村】

住民の多くが農業を生業としている村落。「―地帯」↔都市。

⇒のうそん‐いがく【農村医学】

⇒のうそん‐しゃかいがく【農村社会学】

⇒のうそん‐ろうどうしゃ【農村労働者】

のうそん‐いがく【農村医学】

農村、特に日本の農村が背負う医学的・衛生的諸問題を実践を通して研究解明し、その改善を目指す医学の一分野。

⇒のう‐そん【農村】

のうそん‐しゃかいがく【農村社会学】‥クワイ‥

農村における人間関係や社会問題の研究を行う学問。村落社会学。

⇒のう‐そん【農村】

のうそん‐ろうどうしゃ【農村労働者】‥ラウ‥

農村に生活の根拠を持ち、若干の田畑をもつこともあるが、ほとんど賃労働収入に依存して生活する者。

⇒のう‐そん【農村】

のう‐だい【農大】

農業大学の略。主に農業を教育・研究する大学。

のう‐たて【農立て】

「農はだて」の別称。

のう‐だゆう【能太夫】‥ダイフ

能役者のうち、公の席でシテを演ずる立場の者。江戸時代では5座(観世・宝生・金春・金剛・喜多)の家元や各藩の能役者で格式の高い者を指す。転じて、能を舞う者一般をいう。

のう‐たりん【脳足りん】ナウ‥

(脳味噌が足りないの意)人をののしる語。馬鹿。阿呆。

のう‐たん【濃淡】

色彩・味などの、こいことと、うすいこと。「―をつける」

⇒のうたん‐でんち【濃淡電池】

のうたん‐でんち【濃淡電池】

両極の電極と電解液の種類が等しく、濃度だけが異なる電池。

⇒のう‐たん【濃淡】

のう‐ち【農地】

農業を行うために使用する土地。

⇒のうち‐いいんかい【農地委員会】

⇒のうち‐かいかく【農地改革】

⇒のうち‐ちょうせい‐ほう【農地調整法】

⇒のうち‐ほう【農地法】

のうち‐いいんかい【農地委員会】‥ヰヰンクワイ

農地を耕作農民に解放して農村の民主化を実現するために設けられた委員会。農地調整法により創設され、第二次大戦後の農地改革に応じ、民主的に改組・強化された。1951年農業委員会に吸収。

⇒のう‐ち【農地】

のうち‐かいかく【農地改革】

農地の所有制度を改革すること。特に、GHQの指令に基づき第二次大戦後の民主化の一環として1947〜50年に行われた土地改革。不在地主の全所有地と、在村地主の貸付地のうち都府県で平均1町歩、北海道で4町歩を超える分とを、国が地主から強制買収して小作人に売り渡した。この結果、地主階級は消滅し、旧小作農の経済状態は著しく改善された。

⇒のう‐ち【農地】

のうち‐ちょうせい‐ほう【農地調整法】‥テウ‥ハフ

農地関係の調整を目的として1938年に制定された法律。第二次大戦後大改正があって農地改革のための基本法となり、その一部は自作農創設特別措置法として独立、のち52年農地法に統合。

⇒のう‐ち【農地】

のうち‐ほう【農地法】‥ハフ

耕作者がその農地を所有することを最も適当と認める立場から、耕作者の農地取得の促進、その権利の保護、土地利用関係の調整などを図るために制定された農地に関する基本法。1952年制定。

⇒のう‐ち【農地】

のう‐ちゅう【脳中】ナウ‥

頭脳の中。脳裏。

のう‐ちゅう【嚢中】ナウ‥

①ふくろのなか。

②財布の中。所持金。「―一物いちもつもなし」

⇒のうちゅう‐の‐きり【嚢中の錐】

のう‐ちゅう【嚢虫】ナウ‥

条虫が発生中にとる幼虫型の一形態。中間宿主しゅくしゅの組織内に潜み、多くは卵形で、長さ5ミリメートル内外。肉とともに食われて、最終宿主に移り、成虫となる。

のうちゅう‐の‐きり【嚢中の錐】ナウ‥

[史記平原君伝]内に才能のある人はたちまち外に現れることのたとえ。錐嚢すいのう。→錐きりの嚢中に処おるがごとし(「錐」成句)

⇒のう‐ちゅう【嚢中】

のうで

(ナヘデ(苗手)の転)若苗をたばねる藁わら。1尺ぐらいに切る。のうばせ。のでわら。

のう‐てい【嚢底】ナウ‥

ふくろ、特に財布の底。

のう‐てき【能笛】

(→)能管のうかんに同じ。

のう‐てん【脳天】ナウ‥

頭部。また、頭のてっぺん。脳頭。東海道中膝栗毛5「―どやいてこまそかい」。「―から声を出す」

のう‐てんき【能天気・能転気】

(「脳天気」とも書く)軽薄で向うみずなさま。なまいきなさま。また、物事を深く考えないさま。誹風柳多留62「声色で高座を叩く―」

のう‐ど【農奴】

(serf)封建社会の生産労働の基本的要素で、一生、領主に隷属し、領主から貸与された土地を耕作・収益し、領主への賦役・貢租の義務を負う農民。逃亡・転住・転業は厳禁され、身分的には強い束縛を受けていた。ヨーロッパ中世の封建社会に典型的。「―制」

⇒のうど‐かいほう【農奴解放】

のう‐ど【濃度】

①溶液や混合気体の一定量中に含まれる各成分の量を表すもの。濃さ。

②〔数〕個数としての自然数を拡張した集合論の概念。基数。→順序数

のう‐とう【脳頭】ナウ‥

頭のてっぺん。脳天。歌舞伎、三十石艠始「桶据おけすえから―まで縮み上る様なわい」

のう‐どう【能動】

①自己の作用を他に及ぼすこと。はたらきかけ。↔受動。

②(→)能相に同じ。

⇒のうどう‐えいせい【能動衛星】

⇒のうどう‐そし【能動素子】

⇒のうどう‐たい【能動態】

⇒のうどう‐てき【能動的】

⇒のうどう‐めんえき【能動免疫】

⇒のうどう‐ゆそう【能動輸送】

のう‐どう【農道】‥ダウ

農作業のために設けられた道路。

のうどう‐えいせい【能動衛星】‥ヱイ‥

人工衛星の一種。内部に中継用の無線機を積載し、地球上の送信所より送られてくる電波を増幅して地球上の受信所へ送るもの。

⇒のう‐どう【能動】

のうどう‐そし【能動素子】

「素子」参照。

⇒のう‐どう【能動】

のうどう‐たい【能動態】

(active voice)ボイス(態)の一つ。主語が対象に作用を及ぼすという内容を表す動詞の形式。接辞などを伴わない単純な語形となる。能相。↔受動態。

⇒のう‐どう【能動】

のうどう‐てき【能動的】

自ら働きかけるさま。「―姿勢」

⇒のう‐どう【能動】

のうどう‐めんえき【能動免疫】

抗原に対する反応によって獲得される免疫。感染した微生物や寄生虫、癌化した細胞などが抗原になりうる。↔受動免疫。

⇒のう‐どう【能動】

のうどう‐ゆそう【能動輸送】

〔生〕物質が細胞膜を透過して、細胞の内外を移動する際、エネルギーを必要とする場合をいう。これによって細胞内外の濃度勾配に逆らって物質が移動できる。ナトリウムイオンを細胞外に排出する際などに見られる。

⇒のう‐どう【能動】

のうど‐かいほう【農奴解放】‥ハウ

農民を農奴の地位から解放すること。封建社会から近代社会への転換途上のヨーロッパで行われ、これによって農奴は一般にその身分的拘束を解かれて、自由民となった。

⇒のう‐ど【農奴】

のうどく‐しょう【膿毒症】‥シヤウ

化膿箇所から化膿菌が血液中に侵入し、増殖して血行中にひろがり、全身に転移し膿瘍を起こすもの。膿血症。

のう‐とこ【苗床】ナウ‥

(四国・九州地方で)苗代なわしろのこと。

のう‐ドック【脳ドック】ナウ‥

脳や脳血管疾患の早期発見・予防のため、超音波や磁気共鳴映像法(MRI)などを用いて行う脳の検査。

のうとみ【納富】ナフ‥

姓氏の一つ。

⇒のうとみ‐かいじろう【納富介次郎】

のうとみ‐かいじろう【納富介次郎】ナフ‥ラウ

工芸指導者。肥前生れ。1873年(明治6)ウィーン万国博覧会に際して渡欧し、窯業を研究。金沢・高岡・高松・有田の工業・工芸学校の設立を指導。(1844〜1918)

⇒のうとみ【納富】

のうない‐あつ【脳内圧】ナウ‥

頭蓋内の圧力。通常、脳脊髄液の圧力をいい、正常で水銀柱70〜160ミリメートル。脳の腫瘍・炎症、高血圧、尿毒症、頭部外傷、脳水腫などの際に上昇し、頭痛・嘔吐・痙攣・視力障害を伴う。脳圧。頭蓋内圧。

のう‐なし【能無し】

とりえがないこと。はたらきがないこと。また、そういう人。「―とののしられる」

のうなんか‐しょう【脳軟化症】ナウ‥クワシヤウ

脳血管が塞栓または血栓症によって閉塞され、脳組織の一部に出血・壊死えし・融解が起こり、脳出血と類似の症状を呈する疾患。→脳血栓→脳梗塞→脳塞栓

のう‐にゅう【納入】ナフニフ

おさめ入れること。「会費を―する」

⇒のうにゅう‐こくち【納入告知】

のうにゅう‐こくち【納入告知】ナフニフ‥

歳入を徴収するにあたり債務者に対して、その納付すべき金額・期限および場所を通告すること。

⇒のう‐にゅう【納入】

のう‐にょう【膿尿】‥ネウ

膿うみを含む尿。

のうにん【能仁・能忍】

〔仏〕釈迦(梵語Śākya)の漢訳。

⇒のうにん‐じゃくもく【能仁寂黙】

のう‐にん【農人】

農民。のうじん。

のう‐にんぎょう【農人形】‥ギヤウ

水戸市の郷土人形。幕末、徳川斉昭なりあきが農事に意を用いる心から座右に置いたという農夫の像にかたどって作ったものに始まる。

農人形(茨城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

のう‐そ【納租】ナフ‥

租税を納めること。納税。

のう‐そ【曩祖】ナウ‥

(「曩」は先の意)先祖。祖先。平家物語5「桓武天皇と申すは、平家の―にておはします」

のうそう

鮫さめの一種。

のう‐そう【衲僧】ナフ‥

(ノウソとも)(→)衲子のうすに同じ。夏目漱石、吾輩は猫である「一所不住の沙門雲水行脚の―は必ず樹下石上を宿とす」

のう‐そう【能相】‥サウ

文法で、動詞の相(態)の一つ。主体が他に及ぼす動作を示すもの。「授けられる」に対する「授ける」の類。能動態。↔所相。→ボイス2

のう‐そう【農桑】‥サウ

農耕と養蚕。

のう‐そう【濃粧】‥サウ

濃く化粧すること。厚化粧。

のう‐そくせん【脳塞栓】ナウ‥

心臓内膜炎・心臓弁膜症などの時に、流血中に遊離した凝血(血栓)の破片が脳血管を閉塞し、その支配域の脳組織を破壊・出血させる疾患。脳栓塞。→脳軟化症

のう‐そっちゅう【脳卒中】ナウ‥

脳の急激な血液循環障害による症状。急に意識を失って倒れ、手足の随意運動が不能となる。脳梗塞・脳出血・蜘蛛膜下出血など。

のう‐そん【農村】

住民の多くが農業を生業としている村落。「―地帯」↔都市。

⇒のうそん‐いがく【農村医学】

⇒のうそん‐しゃかいがく【農村社会学】

⇒のうそん‐ろうどうしゃ【農村労働者】

のうそん‐いがく【農村医学】

農村、特に日本の農村が背負う医学的・衛生的諸問題を実践を通して研究解明し、その改善を目指す医学の一分野。

⇒のう‐そん【農村】

のうそん‐しゃかいがく【農村社会学】‥クワイ‥

農村における人間関係や社会問題の研究を行う学問。村落社会学。

⇒のう‐そん【農村】

のうそん‐ろうどうしゃ【農村労働者】‥ラウ‥

農村に生活の根拠を持ち、若干の田畑をもつこともあるが、ほとんど賃労働収入に依存して生活する者。

⇒のう‐そん【農村】

のう‐だい【農大】

農業大学の略。主に農業を教育・研究する大学。

のう‐たて【農立て】

「農はだて」の別称。

のう‐だゆう【能太夫】‥ダイフ

能役者のうち、公の席でシテを演ずる立場の者。江戸時代では5座(観世・宝生・金春・金剛・喜多)の家元や各藩の能役者で格式の高い者を指す。転じて、能を舞う者一般をいう。

のう‐たりん【脳足りん】ナウ‥

(脳味噌が足りないの意)人をののしる語。馬鹿。阿呆。

のう‐たん【濃淡】

色彩・味などの、こいことと、うすいこと。「―をつける」

⇒のうたん‐でんち【濃淡電池】

のうたん‐でんち【濃淡電池】

両極の電極と電解液の種類が等しく、濃度だけが異なる電池。

⇒のう‐たん【濃淡】

のう‐ち【農地】

農業を行うために使用する土地。

⇒のうち‐いいんかい【農地委員会】

⇒のうち‐かいかく【農地改革】

⇒のうち‐ちょうせい‐ほう【農地調整法】

⇒のうち‐ほう【農地法】

のうち‐いいんかい【農地委員会】‥ヰヰンクワイ

農地を耕作農民に解放して農村の民主化を実現するために設けられた委員会。農地調整法により創設され、第二次大戦後の農地改革に応じ、民主的に改組・強化された。1951年農業委員会に吸収。

⇒のう‐ち【農地】

のうち‐かいかく【農地改革】

農地の所有制度を改革すること。特に、GHQの指令に基づき第二次大戦後の民主化の一環として1947〜50年に行われた土地改革。不在地主の全所有地と、在村地主の貸付地のうち都府県で平均1町歩、北海道で4町歩を超える分とを、国が地主から強制買収して小作人に売り渡した。この結果、地主階級は消滅し、旧小作農の経済状態は著しく改善された。

⇒のう‐ち【農地】

のうち‐ちょうせい‐ほう【農地調整法】‥テウ‥ハフ

農地関係の調整を目的として1938年に制定された法律。第二次大戦後大改正があって農地改革のための基本法となり、その一部は自作農創設特別措置法として独立、のち52年農地法に統合。

⇒のう‐ち【農地】

のうち‐ほう【農地法】‥ハフ

耕作者がその農地を所有することを最も適当と認める立場から、耕作者の農地取得の促進、その権利の保護、土地利用関係の調整などを図るために制定された農地に関する基本法。1952年制定。

⇒のう‐ち【農地】

のう‐ちゅう【脳中】ナウ‥

頭脳の中。脳裏。

のう‐ちゅう【嚢中】ナウ‥

①ふくろのなか。

②財布の中。所持金。「―一物いちもつもなし」

⇒のうちゅう‐の‐きり【嚢中の錐】

のう‐ちゅう【嚢虫】ナウ‥

条虫が発生中にとる幼虫型の一形態。中間宿主しゅくしゅの組織内に潜み、多くは卵形で、長さ5ミリメートル内外。肉とともに食われて、最終宿主に移り、成虫となる。

のうちゅう‐の‐きり【嚢中の錐】ナウ‥

[史記平原君伝]内に才能のある人はたちまち外に現れることのたとえ。錐嚢すいのう。→錐きりの嚢中に処おるがごとし(「錐」成句)

⇒のう‐ちゅう【嚢中】

のうで

(ナヘデ(苗手)の転)若苗をたばねる藁わら。1尺ぐらいに切る。のうばせ。のでわら。

のう‐てい【嚢底】ナウ‥

ふくろ、特に財布の底。

のう‐てき【能笛】

(→)能管のうかんに同じ。

のう‐てん【脳天】ナウ‥

頭部。また、頭のてっぺん。脳頭。東海道中膝栗毛5「―どやいてこまそかい」。「―から声を出す」

のう‐てんき【能天気・能転気】

(「脳天気」とも書く)軽薄で向うみずなさま。なまいきなさま。また、物事を深く考えないさま。誹風柳多留62「声色で高座を叩く―」

のう‐ど【農奴】

(serf)封建社会の生産労働の基本的要素で、一生、領主に隷属し、領主から貸与された土地を耕作・収益し、領主への賦役・貢租の義務を負う農民。逃亡・転住・転業は厳禁され、身分的には強い束縛を受けていた。ヨーロッパ中世の封建社会に典型的。「―制」

⇒のうど‐かいほう【農奴解放】

のう‐ど【濃度】

①溶液や混合気体の一定量中に含まれる各成分の量を表すもの。濃さ。

②〔数〕個数としての自然数を拡張した集合論の概念。基数。→順序数

のう‐とう【脳頭】ナウ‥

頭のてっぺん。脳天。歌舞伎、三十石艠始「桶据おけすえから―まで縮み上る様なわい」

のう‐どう【能動】

①自己の作用を他に及ぼすこと。はたらきかけ。↔受動。

②(→)能相に同じ。

⇒のうどう‐えいせい【能動衛星】

⇒のうどう‐そし【能動素子】

⇒のうどう‐たい【能動態】

⇒のうどう‐てき【能動的】

⇒のうどう‐めんえき【能動免疫】

⇒のうどう‐ゆそう【能動輸送】

のう‐どう【農道】‥ダウ

農作業のために設けられた道路。

のうどう‐えいせい【能動衛星】‥ヱイ‥

人工衛星の一種。内部に中継用の無線機を積載し、地球上の送信所より送られてくる電波を増幅して地球上の受信所へ送るもの。

⇒のう‐どう【能動】

のうどう‐そし【能動素子】

「素子」参照。

⇒のう‐どう【能動】

のうどう‐たい【能動態】

(active voice)ボイス(態)の一つ。主語が対象に作用を及ぼすという内容を表す動詞の形式。接辞などを伴わない単純な語形となる。能相。↔受動態。

⇒のう‐どう【能動】

のうどう‐てき【能動的】

自ら働きかけるさま。「―姿勢」

⇒のう‐どう【能動】

のうどう‐めんえき【能動免疫】

抗原に対する反応によって獲得される免疫。感染した微生物や寄生虫、癌化した細胞などが抗原になりうる。↔受動免疫。

⇒のう‐どう【能動】

のうどう‐ゆそう【能動輸送】

〔生〕物質が細胞膜を透過して、細胞の内外を移動する際、エネルギーを必要とする場合をいう。これによって細胞内外の濃度勾配に逆らって物質が移動できる。ナトリウムイオンを細胞外に排出する際などに見られる。

⇒のう‐どう【能動】

のうど‐かいほう【農奴解放】‥ハウ

農民を農奴の地位から解放すること。封建社会から近代社会への転換途上のヨーロッパで行われ、これによって農奴は一般にその身分的拘束を解かれて、自由民となった。

⇒のう‐ど【農奴】

のうどく‐しょう【膿毒症】‥シヤウ

化膿箇所から化膿菌が血液中に侵入し、増殖して血行中にひろがり、全身に転移し膿瘍を起こすもの。膿血症。

のう‐とこ【苗床】ナウ‥

(四国・九州地方で)苗代なわしろのこと。

のう‐ドック【脳ドック】ナウ‥

脳や脳血管疾患の早期発見・予防のため、超音波や磁気共鳴映像法(MRI)などを用いて行う脳の検査。

のうとみ【納富】ナフ‥

姓氏の一つ。

⇒のうとみ‐かいじろう【納富介次郎】

のうとみ‐かいじろう【納富介次郎】ナフ‥ラウ

工芸指導者。肥前生れ。1873年(明治6)ウィーン万国博覧会に際して渡欧し、窯業を研究。金沢・高岡・高松・有田の工業・工芸学校の設立を指導。(1844〜1918)

⇒のうとみ【納富】

のうない‐あつ【脳内圧】ナウ‥

頭蓋内の圧力。通常、脳脊髄液の圧力をいい、正常で水銀柱70〜160ミリメートル。脳の腫瘍・炎症、高血圧、尿毒症、頭部外傷、脳水腫などの際に上昇し、頭痛・嘔吐・痙攣・視力障害を伴う。脳圧。頭蓋内圧。

のう‐なし【能無し】

とりえがないこと。はたらきがないこと。また、そういう人。「―とののしられる」

のうなんか‐しょう【脳軟化症】ナウ‥クワシヤウ

脳血管が塞栓または血栓症によって閉塞され、脳組織の一部に出血・壊死えし・融解が起こり、脳出血と類似の症状を呈する疾患。→脳血栓→脳梗塞→脳塞栓

のう‐にゅう【納入】ナフニフ

おさめ入れること。「会費を―する」

⇒のうにゅう‐こくち【納入告知】

のうにゅう‐こくち【納入告知】ナフニフ‥

歳入を徴収するにあたり債務者に対して、その納付すべき金額・期限および場所を通告すること。

⇒のう‐にゅう【納入】

のう‐にょう【膿尿】‥ネウ

膿うみを含む尿。

のうにん【能仁・能忍】

〔仏〕釈迦(梵語Śākya)の漢訳。

⇒のうにん‐じゃくもく【能仁寂黙】

のう‐にん【農人】

農民。のうじん。

のう‐にんぎょう【農人形】‥ギヤウ

水戸市の郷土人形。幕末、徳川斉昭なりあきが農事に意を用いる心から座右に置いたという農夫の像にかたどって作ったものに始まる。

農人形(茨城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

のうにん‐じゃくもく【能仁寂黙】

釈迦牟尼(梵語Śākyamuni)の漢訳。

⇒のうにん【能仁・能忍】

のう‐のう

心配や気遣いをすることなく、のんきな気分でいるさま。浮世風呂前「ヤレヤレ―としたと思ふと」。「―と暮らす」

のう‐のうナウナウ

〔感〕

(「喃喃」とも書く)

①呼び掛けるときに発する語。謡曲、隅田川「―、我らも船に乗せて給はり候へ」

②軽い感動を表す。ああ。やれやれ。狂言、止動方角しどうほうがく「―うれしや。まんまといろいろのお道具を借り済まいた」

のう‐の‐けさ【衲の袈裟】ナフ‥

(→)衲衣のうえに同じ。

のう‐は【脳波】ナウ‥

(electroencephalogram)脳から自発的に発生する電位変動。頭皮上に電極をおいて誘導・増幅して記録する。精神活動・感覚刺激・意識水準に伴って変動する。脳の機能の判定、疾病などの診断に有用。EEG

⇒のうは‐けい【脳波計】

のう‐はい【納盃】ナフ‥

①酒宴の最後に飲む盃。おさめのさかずき。

②酒宴の最後に客より主人に盃を献じて宴を閉じること。

③酒宴のおわり。

のう‐はい【嚢胚】ナウ‥

(gastrula)後生動物の発生で胞胚に継ぐ段階にある胚。この時期に内外二層の胚葉を生じ、原腸が形成される。原腸胚。

のう‐ばいどく【脳梅毒・脳黴毒】ナウ‥

脳髄が梅毒に冒されて起こる疾患。2期梅毒では急性脳脊髄膜炎の形をとり、3期梅毒では慢性脳脊髄膜炎・ゴム腫形成・梅毒性血管炎などの型があり、それぞれ脳・神経症状を現す。神経梅毒。

ノウ‐ハウ【know-how アメリカ】

⇒ノーハウ

のうは‐けい【脳波計】ナウ‥

脳波を記録する計器。

⇒のう‐は【脳波】

のう‐はだて【農はだて】

(「はだて」は開始の意)正月11日に行う農作の予祝行事。東北地方では庭田植などを行う。「農立て」「鍬くわ立て」という地方もある。

のう‐はん【農繁】

農事の忙しいこと。

⇒のうはん‐き【農繁期】

⇒のうはん‐きゅうぎょう【農繁休業】

のうはん‐き【農繁期】

田植え・稲刈りなど、農事が忙しい時期。↔農閑期。

⇒のう‐はん【農繁】

のうはん‐きゅうぎょう【農繁休業】‥キウゲフ

農繁期に農事の手伝いをさせるため、農村の小・中学校が一時授業を休んだこと。また、その休業日。

⇒のう‐はん【農繁】

のう‐ひ【能否】

できることとできないこと。能力のあるなし。

のう‐び【濃尾】

美濃みのと尾張おわり。

⇒のうび‐じしん【濃尾地震】

⇒のうび‐へいや【濃尾平野】

のうび‐じしん【濃尾地震】‥ヂ‥

1891年(明治24)10月28日、岐阜・愛知両県を中心として起こった大地震。マグニチュード8.0。激震地域は濃尾平野一帯から福井県に及び、死者7200人余、負傷者1万7000人余、全壊家屋14万余。また、根尾谷ねおだに(岐阜県本巣市根尾付近)を通る大断層を生じた。

徹底的に破壊された岐阜県の民家

提供:毎日新聞社

のうにん‐じゃくもく【能仁寂黙】

釈迦牟尼(梵語Śākyamuni)の漢訳。

⇒のうにん【能仁・能忍】

のう‐のう

心配や気遣いをすることなく、のんきな気分でいるさま。浮世風呂前「ヤレヤレ―としたと思ふと」。「―と暮らす」

のう‐のうナウナウ

〔感〕

(「喃喃」とも書く)

①呼び掛けるときに発する語。謡曲、隅田川「―、我らも船に乗せて給はり候へ」

②軽い感動を表す。ああ。やれやれ。狂言、止動方角しどうほうがく「―うれしや。まんまといろいろのお道具を借り済まいた」

のう‐の‐けさ【衲の袈裟】ナフ‥

(→)衲衣のうえに同じ。

のう‐は【脳波】ナウ‥

(electroencephalogram)脳から自発的に発生する電位変動。頭皮上に電極をおいて誘導・増幅して記録する。精神活動・感覚刺激・意識水準に伴って変動する。脳の機能の判定、疾病などの診断に有用。EEG

⇒のうは‐けい【脳波計】

のう‐はい【納盃】ナフ‥

①酒宴の最後に飲む盃。おさめのさかずき。

②酒宴の最後に客より主人に盃を献じて宴を閉じること。

③酒宴のおわり。

のう‐はい【嚢胚】ナウ‥

(gastrula)後生動物の発生で胞胚に継ぐ段階にある胚。この時期に内外二層の胚葉を生じ、原腸が形成される。原腸胚。

のう‐ばいどく【脳梅毒・脳黴毒】ナウ‥

脳髄が梅毒に冒されて起こる疾患。2期梅毒では急性脳脊髄膜炎の形をとり、3期梅毒では慢性脳脊髄膜炎・ゴム腫形成・梅毒性血管炎などの型があり、それぞれ脳・神経症状を現す。神経梅毒。

ノウ‐ハウ【know-how アメリカ】

⇒ノーハウ

のうは‐けい【脳波計】ナウ‥

脳波を記録する計器。

⇒のう‐は【脳波】

のう‐はだて【農はだて】

(「はだて」は開始の意)正月11日に行う農作の予祝行事。東北地方では庭田植などを行う。「農立て」「鍬くわ立て」という地方もある。

のう‐はん【農繁】

農事の忙しいこと。

⇒のうはん‐き【農繁期】

⇒のうはん‐きゅうぎょう【農繁休業】

のうはん‐き【農繁期】

田植え・稲刈りなど、農事が忙しい時期。↔農閑期。

⇒のう‐はん【農繁】

のうはん‐きゅうぎょう【農繁休業】‥キウゲフ

農繁期に農事の手伝いをさせるため、農村の小・中学校が一時授業を休んだこと。また、その休業日。

⇒のう‐はん【農繁】

のう‐ひ【能否】

できることとできないこと。能力のあるなし。

のう‐び【濃尾】

美濃みのと尾張おわり。

⇒のうび‐じしん【濃尾地震】

⇒のうび‐へいや【濃尾平野】

のうび‐じしん【濃尾地震】‥ヂ‥

1891年(明治24)10月28日、岐阜・愛知両県を中心として起こった大地震。マグニチュード8.0。激震地域は濃尾平野一帯から福井県に及び、死者7200人余、負傷者1万7000人余、全壊家屋14万余。また、根尾谷ねおだに(岐阜県本巣市根尾付近)を通る大断層を生じた。

徹底的に破壊された岐阜県の民家

提供:毎日新聞社

⇒のう‐び【濃尾】

のう‐ひつ【能筆】

字が上手なこと。また、その人。能書。

のうび‐へいや【濃尾平野】

岐阜・愛知両県にまたがる広大な平野。木曾川・長良川・揖斐いび川などがその間を流れ、下流には輪中わじゅうが発達。

⇒のう‐び【濃尾】

のう‐びょう【脳病】ナウビヤウ

脳の疾患の通称。正岡子規、筆まかせ「一人にて読む書物のなき時は―を起す位故」

のう‐びょう【膿病】‥ビヤウ

昆虫のウイルス病の一つ。蚕では皮膚が乳白色または黄色を呈し、膿汁を出して死ぬ。多角体病。

のう‐びょういん【脳病院】ナウビヤウヰン

精神病院の俗称。

のう‐ひん【能品】

①すぐれた器物・作品。

②三品さんぴんの一つ。書画の品位で、神品・妙品に次ぐもの。

のう‐ひん【納品】ナフ‥

品物を納入すること。また、その品物。「期日どおり―する」「―書」

のう‐ひんけつ【脳貧血】ナウ‥

種々の原因によって脳の血液量が減少して起こる疾患。顔面蒼白そうはくとなり、冷汗をもよおし、倒れて失神状態となることもある。

のう‐ふ【納付】ナフ‥

官に納め入れること。「税金を―する」

⇒のうふきん‐せいど【納付金制度】

のう‐ふ【農夫】

①耕作を職業とする人。ひゃくしょう。田夫。

②農事に従事する雇人。

⇒のうふ‐しょう【農夫症】

のう‐ふ【農父】

耕作に従事するおやじ。田翁。

のう‐ふ【農婦】

耕作に従事する女。百姓女。

のう‐ぶ【能武】

武芸に長じていること。

のう‐ぶぎょう【能奉行】‥ギヤウ

近世、宮中で能の催しのある時、これをつかさどった臨時の職名。

のうふきん‐せいど【納付金制度】ナフ‥

政府の認可を要する行為をなす者に対し租税を賦課せず、その利益金の中から一定の現金を国庫に払い込ませる制度。

⇒のう‐ふ【納付】

のう‐ふしゅ【脳浮腫】ナウ‥

脳組織に水分が増加し、脳の容積が増大した病態。頭部外傷・脳出血・脳梗塞・感染症・腫瘍・薬物中毒等に伴って発生し、頭痛・嘔吐・鬱血乳頭・意識障害・徐脈・呼吸障害・脳ヘルニア等を起こす。脳細胞および脳血管内皮の障害が有力な成因とされる。

のうふ‐しょう【農夫症】‥シヤウ

農夫に見られる慢性の健康障害。肩こり・腰痛・手足のしびれ・夜間の多尿・息ぎれ・不眠・めまい・腹はりなどの症候があげられる。農作業の過労、農村の衛生環境、低栄養、寄生虫症などが原因とされる。

⇒のう‐ふ【農夫】

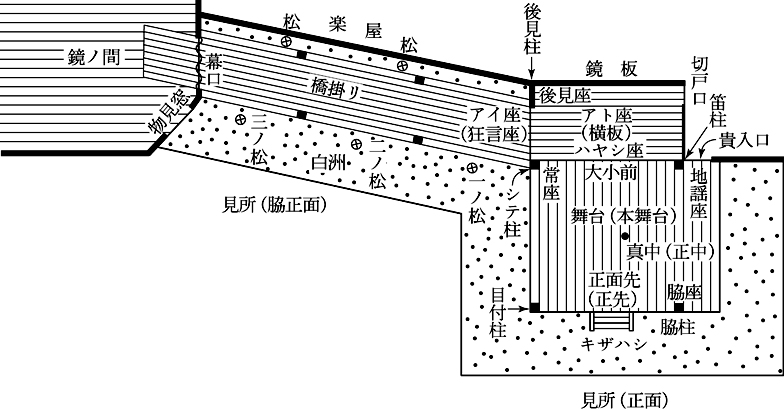

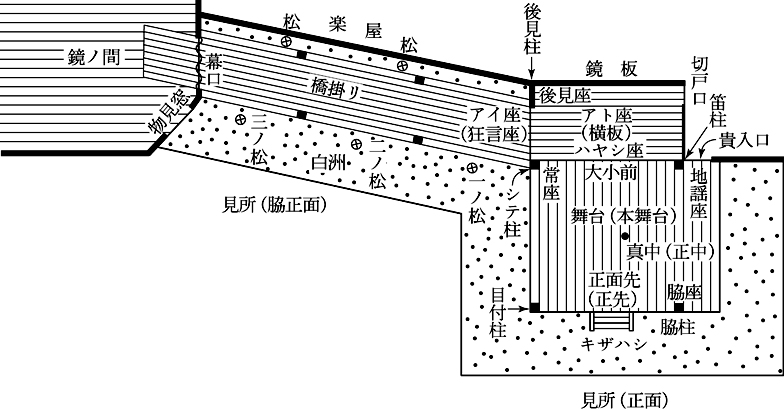

のう‐ぶたい【能舞台】

能・狂言の専用舞台。三方をあけ放し、屋根を支える4本の太柱に囲まれた京間きょうま3間四方竪板張りの本舞台と後座あとざ(横板)・地謡座とから成る。後座のうしろの鏡板には老松・若竹を描く。正面先に階段を設け、右方に高欄をめぐらし、左方には橋掛りと呼ぶ渡り廊下ふうの補助舞台を設け、その終端に揚幕あげまくを垂らす。揚幕の奥は鏡の間という板張りの一画で、そのさらに奥が楽屋となる。

能舞台

⇒のう‐び【濃尾】

のう‐ひつ【能筆】

字が上手なこと。また、その人。能書。

のうび‐へいや【濃尾平野】

岐阜・愛知両県にまたがる広大な平野。木曾川・長良川・揖斐いび川などがその間を流れ、下流には輪中わじゅうが発達。

⇒のう‐び【濃尾】

のう‐びょう【脳病】ナウビヤウ

脳の疾患の通称。正岡子規、筆まかせ「一人にて読む書物のなき時は―を起す位故」

のう‐びょう【膿病】‥ビヤウ

昆虫のウイルス病の一つ。蚕では皮膚が乳白色または黄色を呈し、膿汁を出して死ぬ。多角体病。

のう‐びょういん【脳病院】ナウビヤウヰン

精神病院の俗称。

のう‐ひん【能品】

①すぐれた器物・作品。

②三品さんぴんの一つ。書画の品位で、神品・妙品に次ぐもの。

のう‐ひん【納品】ナフ‥

品物を納入すること。また、その品物。「期日どおり―する」「―書」

のう‐ひんけつ【脳貧血】ナウ‥

種々の原因によって脳の血液量が減少して起こる疾患。顔面蒼白そうはくとなり、冷汗をもよおし、倒れて失神状態となることもある。

のう‐ふ【納付】ナフ‥

官に納め入れること。「税金を―する」

⇒のうふきん‐せいど【納付金制度】

のう‐ふ【農夫】

①耕作を職業とする人。ひゃくしょう。田夫。

②農事に従事する雇人。

⇒のうふ‐しょう【農夫症】

のう‐ふ【農父】

耕作に従事するおやじ。田翁。

のう‐ふ【農婦】

耕作に従事する女。百姓女。

のう‐ぶ【能武】

武芸に長じていること。

のう‐ぶぎょう【能奉行】‥ギヤウ

近世、宮中で能の催しのある時、これをつかさどった臨時の職名。

のうふきん‐せいど【納付金制度】ナフ‥

政府の認可を要する行為をなす者に対し租税を賦課せず、その利益金の中から一定の現金を国庫に払い込ませる制度。

⇒のう‐ふ【納付】

のう‐ふしゅ【脳浮腫】ナウ‥

脳組織に水分が増加し、脳の容積が増大した病態。頭部外傷・脳出血・脳梗塞・感染症・腫瘍・薬物中毒等に伴って発生し、頭痛・嘔吐・鬱血乳頭・意識障害・徐脈・呼吸障害・脳ヘルニア等を起こす。脳細胞および脳血管内皮の障害が有力な成因とされる。

のうふ‐しょう【農夫症】‥シヤウ

農夫に見られる慢性の健康障害。肩こり・腰痛・手足のしびれ・夜間の多尿・息ぎれ・不眠・めまい・腹はりなどの症候があげられる。農作業の過労、農村の衛生環境、低栄養、寄生虫症などが原因とされる。

⇒のう‐ふ【農夫】

のう‐ぶたい【能舞台】

能・狂言の専用舞台。三方をあけ放し、屋根を支える4本の太柱に囲まれた京間きょうま3間四方竪板張りの本舞台と後座あとざ(横板)・地謡座とから成る。後座のうしろの鏡板には老松・若竹を描く。正面先に階段を設け、右方に高欄をめぐらし、左方には橋掛りと呼ぶ渡り廊下ふうの補助舞台を設け、その終端に揚幕あげまくを垂らす。揚幕の奥は鏡の間という板張りの一画で、そのさらに奥が楽屋となる。

能舞台

能舞台

撮影:神田佳明

能舞台

撮影:神田佳明

橋掛り

楽屋

狂言座

鏡板

後見座

切戸口

笛柱

貴人口

後座

地謡

脇座

脇柱

大小前

正先

正中

常座

目付柱

仕手柱

一の松

脇正面

二の松

白洲・白州・白沙

三の松

鏡の間

のう‐ぶん【能文】

文章に巧みなこと。「―家」

のう‐へい【納幣】ナフ‥

①神仏に幣帛へいはくや供物を奉納すること。また、その幣帛や供物。

②結婚の結納を取り交わすこと。納采のうさい。

のう‐へい【農兵】

①(→)屯田兵とんでんへいに同じ。

②農民で組織した軍隊。また、その兵士。江戸末期、幕府・諸藩で編制。

⇒のうへい‐ぶし【農兵節】

のうへい‐ぶし【農兵節】

静岡県三島の民謡。「ノーエ節(のうえ節)」が原歌で、歌詞を「富士の白雪…」に置きかえたもの。→のうえぶし

⇒のう‐へい【農兵】

のう‐べん【能弁】

弁舌の達者なこと。雄弁。「―家」

のう‐ほ【農圃】

農作物を栽培する田畑。

のう‐ほ【農畝】

①農業。

②はたけ。

③いなか。

のう‐ほう【脳胞】ナウハウ

脊椎動物の初期胚で神経管前端に頭尾方向に並ぶいくつかのふくらみ。はじめ前脳・中脳・後脳(または菱脳りょうのう)の三つからなる。

のう‐ほう【農法】‥ハフ

農耕の方法。「有機―」

のう‐ほう【膿疱】‥ハウ

水疱が化膿して、混濁・不透明な膿液で充たされたもの。

⇒のうほう‐しん【膿疱疹】

のうほう‐しん【膿疱疹】‥ハウ‥

急性皮膚病の一つ。化膿菌の侵入によって膿疱を散発し、痂皮かひをつくるもの。飛火とびひ。

⇒のう‐ほう【膿疱】

のう‐ほん【納本】ナフ‥

①本を納入すること。

②旧出版法・旧新聞紙法のもとで、書籍や新聞紙・雑誌を内務省などに検閲のために義務として納付したこと。

のう‐ほん【農本】

農業を本もととすること。

⇒のうほん‐しそう【農本思想】

⇒のうほん‐しゅぎ【農本主義】

のう‐ぼん【膿盆】

外科的処置や手術の際用いるそら豆形の容器。使用ずみのガーゼや切除した臓器組織などを載せる。

のうほん‐しそう【農本思想】‥サウ

農業を重んじ、これを民政の基本とする思想。→農本主義→重農主義。

⇒のう‐ほん【農本】

のうほん‐しゅぎ【農本主義】

農業をもって立国の基本とし、農村をもって社会組織の基礎としようとする立場。

⇒のう‐ほん【農本】

の‐うま【野馬】

野飼いの馬。

のう‐まい【乃米】ナウ‥

①(→)納米に同じ。

②(→)能米に同じ。

のう‐まい【納米】ナフ‥

米を納入すること。また、その米。年貢米。

のう‐まい【能米】

(鎌倉時代の語)くろごめ。玄米げんまい。源平盛衰記19「飲食おんじきに―八石」

のうまく【納莫】ナフ‥

〔仏〕(「曩莫」とも書く)(→)南無なむに同じ。

のう‐まく【脳膜】ナウ‥

脳の表面を包む膜。→脳脊髄膜。

⇒のうまく‐えん【脳膜炎】

のうまく‐えん【脳膜炎】ナウ‥

(→)脳脊髄膜炎のこと。

⇒のう‐まく【脳膜】

のう‐みそ【脳味噌】ナウ‥

脳髄の俗称。転じて、頭の働き。知力。「―が足りない」

⇒脳味噌を絞る

橋掛り

楽屋

狂言座

鏡板

後見座

切戸口

笛柱

貴人口

後座

地謡

脇座

脇柱

大小前

正先

正中

常座

目付柱

仕手柱

一の松

脇正面

二の松

白洲・白州・白沙

三の松

鏡の間

のう‐ぶん【能文】

文章に巧みなこと。「―家」

のう‐へい【納幣】ナフ‥

①神仏に幣帛へいはくや供物を奉納すること。また、その幣帛や供物。

②結婚の結納を取り交わすこと。納采のうさい。

のう‐へい【農兵】

①(→)屯田兵とんでんへいに同じ。

②農民で組織した軍隊。また、その兵士。江戸末期、幕府・諸藩で編制。

⇒のうへい‐ぶし【農兵節】

のうへい‐ぶし【農兵節】

静岡県三島の民謡。「ノーエ節(のうえ節)」が原歌で、歌詞を「富士の白雪…」に置きかえたもの。→のうえぶし

⇒のう‐へい【農兵】

のう‐べん【能弁】

弁舌の達者なこと。雄弁。「―家」

のう‐ほ【農圃】

農作物を栽培する田畑。

のう‐ほ【農畝】

①農業。

②はたけ。

③いなか。

のう‐ほう【脳胞】ナウハウ

脊椎動物の初期胚で神経管前端に頭尾方向に並ぶいくつかのふくらみ。はじめ前脳・中脳・後脳(または菱脳りょうのう)の三つからなる。

のう‐ほう【農法】‥ハフ

農耕の方法。「有機―」

のう‐ほう【膿疱】‥ハウ

水疱が化膿して、混濁・不透明な膿液で充たされたもの。

⇒のうほう‐しん【膿疱疹】

のうほう‐しん【膿疱疹】‥ハウ‥

急性皮膚病の一つ。化膿菌の侵入によって膿疱を散発し、痂皮かひをつくるもの。飛火とびひ。

⇒のう‐ほう【膿疱】

のう‐ほん【納本】ナフ‥

①本を納入すること。

②旧出版法・旧新聞紙法のもとで、書籍や新聞紙・雑誌を内務省などに検閲のために義務として納付したこと。

のう‐ほん【農本】

農業を本もととすること。

⇒のうほん‐しそう【農本思想】

⇒のうほん‐しゅぎ【農本主義】

のう‐ぼん【膿盆】

外科的処置や手術の際用いるそら豆形の容器。使用ずみのガーゼや切除した臓器組織などを載せる。

のうほん‐しそう【農本思想】‥サウ

農業を重んじ、これを民政の基本とする思想。→農本主義→重農主義。

⇒のう‐ほん【農本】

のうほん‐しゅぎ【農本主義】

農業をもって立国の基本とし、農村をもって社会組織の基礎としようとする立場。

⇒のう‐ほん【農本】

の‐うま【野馬】

野飼いの馬。

のう‐まい【乃米】ナウ‥

①(→)納米に同じ。

②(→)能米に同じ。

のう‐まい【納米】ナフ‥

米を納入すること。また、その米。年貢米。

のう‐まい【能米】

(鎌倉時代の語)くろごめ。玄米げんまい。源平盛衰記19「飲食おんじきに―八石」

のうまく【納莫】ナフ‥

〔仏〕(「曩莫」とも書く)(→)南無なむに同じ。

のう‐まく【脳膜】ナウ‥

脳の表面を包む膜。→脳脊髄膜。

⇒のうまく‐えん【脳膜炎】

のうまく‐えん【脳膜炎】ナウ‥

(→)脳脊髄膜炎のこと。

⇒のう‐まく【脳膜】

のう‐みそ【脳味噌】ナウ‥

脳髄の俗称。転じて、頭の働き。知力。「―が足りない」

⇒脳味噌を絞る

ノウゼンカズラ

提供:ネイチャー・プロダクション

ノウゼンカズラ

提供:ネイチャー・プロダクション

のうせん‐かた【納銭方】ナフ‥

室町時代、酒屋役・土倉役などの役銭徴収を請け負った半官半民の機関。有力な酒屋・土倉が担当。なっせんかた。

のうぜん‐はれん【凌霄葉蓮】

ノウゼンハレン科の多年草。園芸上は一年草で、ナスタチウムと通称。南米ペルー原産。茎は蔓性。葉は円形でハスの葉に似るがずっと小形で、裏面は白い。夏から秋に、葉腋から長花柄を出し、黄色または鮮紅色の大形の美花を開く。観賞用。原産地では根を食用。金蓮花。

のうぜんはれん

のうせん‐かた【納銭方】ナフ‥

室町時代、酒屋役・土倉役などの役銭徴収を請け負った半官半民の機関。有力な酒屋・土倉が担当。なっせんかた。

のうぜん‐はれん【凌霄葉蓮】

ノウゼンハレン科の多年草。園芸上は一年草で、ナスタチウムと通称。南米ペルー原産。茎は蔓性。葉は円形でハスの葉に似るがずっと小形で、裏面は白い。夏から秋に、葉腋から長花柄を出し、黄色または鮮紅色の大形の美花を開く。観賞用。原産地では根を食用。金蓮花。

のうぜんはれん

のう‐そ【納租】ナフ‥

租税を納めること。納税。

のう‐そ【曩祖】ナウ‥

(「曩」は先の意)先祖。祖先。平家物語5「桓武天皇と申すは、平家の―にておはします」

のうそう

鮫さめの一種。

のう‐そう【衲僧】ナフ‥

(ノウソとも)(→)衲子のうすに同じ。夏目漱石、吾輩は猫である「一所不住の沙門雲水行脚の―は必ず樹下石上を宿とす」

のう‐そう【能相】‥サウ

文法で、動詞の相(態)の一つ。主体が他に及ぼす動作を示すもの。「授けられる」に対する「授ける」の類。能動態。↔所相。→ボイス2

のう‐そう【農桑】‥サウ

農耕と養蚕。

のう‐そう【濃粧】‥サウ

濃く化粧すること。厚化粧。

のう‐そくせん【脳塞栓】ナウ‥

心臓内膜炎・心臓弁膜症などの時に、流血中に遊離した凝血(血栓)の破片が脳血管を閉塞し、その支配域の脳組織を破壊・出血させる疾患。脳栓塞。→脳軟化症

のう‐そっちゅう【脳卒中】ナウ‥

脳の急激な血液循環障害による症状。急に意識を失って倒れ、手足の随意運動が不能となる。脳梗塞・脳出血・蜘蛛膜下出血など。

のう‐そん【農村】

住民の多くが農業を生業としている村落。「―地帯」↔都市。

⇒のうそん‐いがく【農村医学】

⇒のうそん‐しゃかいがく【農村社会学】

⇒のうそん‐ろうどうしゃ【農村労働者】

のうそん‐いがく【農村医学】

農村、特に日本の農村が背負う医学的・衛生的諸問題を実践を通して研究解明し、その改善を目指す医学の一分野。

⇒のう‐そん【農村】

のうそん‐しゃかいがく【農村社会学】‥クワイ‥

農村における人間関係や社会問題の研究を行う学問。村落社会学。

⇒のう‐そん【農村】

のうそん‐ろうどうしゃ【農村労働者】‥ラウ‥

農村に生活の根拠を持ち、若干の田畑をもつこともあるが、ほとんど賃労働収入に依存して生活する者。

⇒のう‐そん【農村】

のう‐だい【農大】

農業大学の略。主に農業を教育・研究する大学。

のう‐たて【農立て】

「農はだて」の別称。

のう‐だゆう【能太夫】‥ダイフ

能役者のうち、公の席でシテを演ずる立場の者。江戸時代では5座(観世・宝生・金春・金剛・喜多)の家元や各藩の能役者で格式の高い者を指す。転じて、能を舞う者一般をいう。

のう‐たりん【脳足りん】ナウ‥

(脳味噌が足りないの意)人をののしる語。馬鹿。阿呆。

のう‐たん【濃淡】

色彩・味などの、こいことと、うすいこと。「―をつける」

⇒のうたん‐でんち【濃淡電池】

のうたん‐でんち【濃淡電池】

両極の電極と電解液の種類が等しく、濃度だけが異なる電池。

⇒のう‐たん【濃淡】

のう‐ち【農地】

農業を行うために使用する土地。

⇒のうち‐いいんかい【農地委員会】

⇒のうち‐かいかく【農地改革】

⇒のうち‐ちょうせい‐ほう【農地調整法】

⇒のうち‐ほう【農地法】

のうち‐いいんかい【農地委員会】‥ヰヰンクワイ

農地を耕作農民に解放して農村の民主化を実現するために設けられた委員会。農地調整法により創設され、第二次大戦後の農地改革に応じ、民主的に改組・強化された。1951年農業委員会に吸収。

⇒のう‐ち【農地】

のうち‐かいかく【農地改革】

農地の所有制度を改革すること。特に、GHQの指令に基づき第二次大戦後の民主化の一環として1947〜50年に行われた土地改革。不在地主の全所有地と、在村地主の貸付地のうち都府県で平均1町歩、北海道で4町歩を超える分とを、国が地主から強制買収して小作人に売り渡した。この結果、地主階級は消滅し、旧小作農の経済状態は著しく改善された。

⇒のう‐ち【農地】

のうち‐ちょうせい‐ほう【農地調整法】‥テウ‥ハフ

農地関係の調整を目的として1938年に制定された法律。第二次大戦後大改正があって農地改革のための基本法となり、その一部は自作農創設特別措置法として独立、のち52年農地法に統合。

⇒のう‐ち【農地】

のうち‐ほう【農地法】‥ハフ

耕作者がその農地を所有することを最も適当と認める立場から、耕作者の農地取得の促進、その権利の保護、土地利用関係の調整などを図るために制定された農地に関する基本法。1952年制定。

⇒のう‐ち【農地】

のう‐ちゅう【脳中】ナウ‥

頭脳の中。脳裏。

のう‐ちゅう【嚢中】ナウ‥

①ふくろのなか。

②財布の中。所持金。「―一物いちもつもなし」

⇒のうちゅう‐の‐きり【嚢中の錐】

のう‐ちゅう【嚢虫】ナウ‥

条虫が発生中にとる幼虫型の一形態。中間宿主しゅくしゅの組織内に潜み、多くは卵形で、長さ5ミリメートル内外。肉とともに食われて、最終宿主に移り、成虫となる。

のうちゅう‐の‐きり【嚢中の錐】ナウ‥

[史記平原君伝]内に才能のある人はたちまち外に現れることのたとえ。錐嚢すいのう。→錐きりの嚢中に処おるがごとし(「錐」成句)

⇒のう‐ちゅう【嚢中】

のうで

(ナヘデ(苗手)の転)若苗をたばねる藁わら。1尺ぐらいに切る。のうばせ。のでわら。

のう‐てい【嚢底】ナウ‥

ふくろ、特に財布の底。

のう‐てき【能笛】

(→)能管のうかんに同じ。

のう‐てん【脳天】ナウ‥

頭部。また、頭のてっぺん。脳頭。東海道中膝栗毛5「―どやいてこまそかい」。「―から声を出す」

のう‐てんき【能天気・能転気】

(「脳天気」とも書く)軽薄で向うみずなさま。なまいきなさま。また、物事を深く考えないさま。誹風柳多留62「声色で高座を叩く―」

のう‐ど【農奴】

(serf)封建社会の生産労働の基本的要素で、一生、領主に隷属し、領主から貸与された土地を耕作・収益し、領主への賦役・貢租の義務を負う農民。逃亡・転住・転業は厳禁され、身分的には強い束縛を受けていた。ヨーロッパ中世の封建社会に典型的。「―制」

⇒のうど‐かいほう【農奴解放】

のう‐ど【濃度】

①溶液や混合気体の一定量中に含まれる各成分の量を表すもの。濃さ。

②〔数〕個数としての自然数を拡張した集合論の概念。基数。→順序数

のう‐とう【脳頭】ナウ‥

頭のてっぺん。脳天。歌舞伎、三十石艠始「桶据おけすえから―まで縮み上る様なわい」

のう‐どう【能動】

①自己の作用を他に及ぼすこと。はたらきかけ。↔受動。

②(→)能相に同じ。

⇒のうどう‐えいせい【能動衛星】

⇒のうどう‐そし【能動素子】

⇒のうどう‐たい【能動態】

⇒のうどう‐てき【能動的】

⇒のうどう‐めんえき【能動免疫】

⇒のうどう‐ゆそう【能動輸送】

のう‐どう【農道】‥ダウ

農作業のために設けられた道路。

のうどう‐えいせい【能動衛星】‥ヱイ‥

人工衛星の一種。内部に中継用の無線機を積載し、地球上の送信所より送られてくる電波を増幅して地球上の受信所へ送るもの。

⇒のう‐どう【能動】

のうどう‐そし【能動素子】

「素子」参照。

⇒のう‐どう【能動】

のうどう‐たい【能動態】

(active voice)ボイス(態)の一つ。主語が対象に作用を及ぼすという内容を表す動詞の形式。接辞などを伴わない単純な語形となる。能相。↔受動態。

⇒のう‐どう【能動】

のうどう‐てき【能動的】

自ら働きかけるさま。「―姿勢」

⇒のう‐どう【能動】

のうどう‐めんえき【能動免疫】

抗原に対する反応によって獲得される免疫。感染した微生物や寄生虫、癌化した細胞などが抗原になりうる。↔受動免疫。

⇒のう‐どう【能動】

のうどう‐ゆそう【能動輸送】

〔生〕物質が細胞膜を透過して、細胞の内外を移動する際、エネルギーを必要とする場合をいう。これによって細胞内外の濃度勾配に逆らって物質が移動できる。ナトリウムイオンを細胞外に排出する際などに見られる。

⇒のう‐どう【能動】

のうど‐かいほう【農奴解放】‥ハウ

農民を農奴の地位から解放すること。封建社会から近代社会への転換途上のヨーロッパで行われ、これによって農奴は一般にその身分的拘束を解かれて、自由民となった。

⇒のう‐ど【農奴】

のうどく‐しょう【膿毒症】‥シヤウ

化膿箇所から化膿菌が血液中に侵入し、増殖して血行中にひろがり、全身に転移し膿瘍を起こすもの。膿血症。

のう‐とこ【苗床】ナウ‥

(四国・九州地方で)苗代なわしろのこと。

のう‐ドック【脳ドック】ナウ‥

脳や脳血管疾患の早期発見・予防のため、超音波や磁気共鳴映像法(MRI)などを用いて行う脳の検査。

のうとみ【納富】ナフ‥

姓氏の一つ。

⇒のうとみ‐かいじろう【納富介次郎】

のうとみ‐かいじろう【納富介次郎】ナフ‥ラウ

工芸指導者。肥前生れ。1873年(明治6)ウィーン万国博覧会に際して渡欧し、窯業を研究。金沢・高岡・高松・有田の工業・工芸学校の設立を指導。(1844〜1918)

⇒のうとみ【納富】

のうない‐あつ【脳内圧】ナウ‥

頭蓋内の圧力。通常、脳脊髄液の圧力をいい、正常で水銀柱70〜160ミリメートル。脳の腫瘍・炎症、高血圧、尿毒症、頭部外傷、脳水腫などの際に上昇し、頭痛・嘔吐・痙攣・視力障害を伴う。脳圧。頭蓋内圧。

のう‐なし【能無し】

とりえがないこと。はたらきがないこと。また、そういう人。「―とののしられる」

のうなんか‐しょう【脳軟化症】ナウ‥クワシヤウ

脳血管が塞栓または血栓症によって閉塞され、脳組織の一部に出血・壊死えし・融解が起こり、脳出血と類似の症状を呈する疾患。→脳血栓→脳梗塞→脳塞栓

のう‐にゅう【納入】ナフニフ

おさめ入れること。「会費を―する」

⇒のうにゅう‐こくち【納入告知】

のうにゅう‐こくち【納入告知】ナフニフ‥

歳入を徴収するにあたり債務者に対して、その納付すべき金額・期限および場所を通告すること。

⇒のう‐にゅう【納入】

のう‐にょう【膿尿】‥ネウ

膿うみを含む尿。

のうにん【能仁・能忍】

〔仏〕釈迦(梵語Śākya)の漢訳。

⇒のうにん‐じゃくもく【能仁寂黙】

のう‐にん【農人】

農民。のうじん。

のう‐にんぎょう【農人形】‥ギヤウ

水戸市の郷土人形。幕末、徳川斉昭なりあきが農事に意を用いる心から座右に置いたという農夫の像にかたどって作ったものに始まる。

農人形(茨城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

のう‐そ【納租】ナフ‥

租税を納めること。納税。

のう‐そ【曩祖】ナウ‥

(「曩」は先の意)先祖。祖先。平家物語5「桓武天皇と申すは、平家の―にておはします」

のうそう

鮫さめの一種。

のう‐そう【衲僧】ナフ‥

(ノウソとも)(→)衲子のうすに同じ。夏目漱石、吾輩は猫である「一所不住の沙門雲水行脚の―は必ず樹下石上を宿とす」

のう‐そう【能相】‥サウ

文法で、動詞の相(態)の一つ。主体が他に及ぼす動作を示すもの。「授けられる」に対する「授ける」の類。能動態。↔所相。→ボイス2

のう‐そう【農桑】‥サウ

農耕と養蚕。

のう‐そう【濃粧】‥サウ

濃く化粧すること。厚化粧。

のう‐そくせん【脳塞栓】ナウ‥

心臓内膜炎・心臓弁膜症などの時に、流血中に遊離した凝血(血栓)の破片が脳血管を閉塞し、その支配域の脳組織を破壊・出血させる疾患。脳栓塞。→脳軟化症

のう‐そっちゅう【脳卒中】ナウ‥

脳の急激な血液循環障害による症状。急に意識を失って倒れ、手足の随意運動が不能となる。脳梗塞・脳出血・蜘蛛膜下出血など。

のう‐そん【農村】

住民の多くが農業を生業としている村落。「―地帯」↔都市。

⇒のうそん‐いがく【農村医学】

⇒のうそん‐しゃかいがく【農村社会学】

⇒のうそん‐ろうどうしゃ【農村労働者】

のうそん‐いがく【農村医学】

農村、特に日本の農村が背負う医学的・衛生的諸問題を実践を通して研究解明し、その改善を目指す医学の一分野。

⇒のう‐そん【農村】

のうそん‐しゃかいがく【農村社会学】‥クワイ‥

農村における人間関係や社会問題の研究を行う学問。村落社会学。

⇒のう‐そん【農村】

のうそん‐ろうどうしゃ【農村労働者】‥ラウ‥

農村に生活の根拠を持ち、若干の田畑をもつこともあるが、ほとんど賃労働収入に依存して生活する者。

⇒のう‐そん【農村】

のう‐だい【農大】

農業大学の略。主に農業を教育・研究する大学。

のう‐たて【農立て】

「農はだて」の別称。

のう‐だゆう【能太夫】‥ダイフ

能役者のうち、公の席でシテを演ずる立場の者。江戸時代では5座(観世・宝生・金春・金剛・喜多)の家元や各藩の能役者で格式の高い者を指す。転じて、能を舞う者一般をいう。

のう‐たりん【脳足りん】ナウ‥

(脳味噌が足りないの意)人をののしる語。馬鹿。阿呆。

のう‐たん【濃淡】

色彩・味などの、こいことと、うすいこと。「―をつける」

⇒のうたん‐でんち【濃淡電池】

のうたん‐でんち【濃淡電池】

両極の電極と電解液の種類が等しく、濃度だけが異なる電池。

⇒のう‐たん【濃淡】

のう‐ち【農地】

農業を行うために使用する土地。

⇒のうち‐いいんかい【農地委員会】

⇒のうち‐かいかく【農地改革】

⇒のうち‐ちょうせい‐ほう【農地調整法】

⇒のうち‐ほう【農地法】

のうち‐いいんかい【農地委員会】‥ヰヰンクワイ

農地を耕作農民に解放して農村の民主化を実現するために設けられた委員会。農地調整法により創設され、第二次大戦後の農地改革に応じ、民主的に改組・強化された。1951年農業委員会に吸収。

⇒のう‐ち【農地】

のうち‐かいかく【農地改革】

農地の所有制度を改革すること。特に、GHQの指令に基づき第二次大戦後の民主化の一環として1947〜50年に行われた土地改革。不在地主の全所有地と、在村地主の貸付地のうち都府県で平均1町歩、北海道で4町歩を超える分とを、国が地主から強制買収して小作人に売り渡した。この結果、地主階級は消滅し、旧小作農の経済状態は著しく改善された。

⇒のう‐ち【農地】

のうち‐ちょうせい‐ほう【農地調整法】‥テウ‥ハフ

農地関係の調整を目的として1938年に制定された法律。第二次大戦後大改正があって農地改革のための基本法となり、その一部は自作農創設特別措置法として独立、のち52年農地法に統合。

⇒のう‐ち【農地】

のうち‐ほう【農地法】‥ハフ

耕作者がその農地を所有することを最も適当と認める立場から、耕作者の農地取得の促進、その権利の保護、土地利用関係の調整などを図るために制定された農地に関する基本法。1952年制定。

⇒のう‐ち【農地】

のう‐ちゅう【脳中】ナウ‥

頭脳の中。脳裏。

のう‐ちゅう【嚢中】ナウ‥

①ふくろのなか。

②財布の中。所持金。「―一物いちもつもなし」

⇒のうちゅう‐の‐きり【嚢中の錐】

のう‐ちゅう【嚢虫】ナウ‥

条虫が発生中にとる幼虫型の一形態。中間宿主しゅくしゅの組織内に潜み、多くは卵形で、長さ5ミリメートル内外。肉とともに食われて、最終宿主に移り、成虫となる。

のうちゅう‐の‐きり【嚢中の錐】ナウ‥

[史記平原君伝]内に才能のある人はたちまち外に現れることのたとえ。錐嚢すいのう。→錐きりの嚢中に処おるがごとし(「錐」成句)

⇒のう‐ちゅう【嚢中】

のうで

(ナヘデ(苗手)の転)若苗をたばねる藁わら。1尺ぐらいに切る。のうばせ。のでわら。

のう‐てい【嚢底】ナウ‥

ふくろ、特に財布の底。

のう‐てき【能笛】

(→)能管のうかんに同じ。

のう‐てん【脳天】ナウ‥

頭部。また、頭のてっぺん。脳頭。東海道中膝栗毛5「―どやいてこまそかい」。「―から声を出す」

のう‐てんき【能天気・能転気】

(「脳天気」とも書く)軽薄で向うみずなさま。なまいきなさま。また、物事を深く考えないさま。誹風柳多留62「声色で高座を叩く―」

のう‐ど【農奴】

(serf)封建社会の生産労働の基本的要素で、一生、領主に隷属し、領主から貸与された土地を耕作・収益し、領主への賦役・貢租の義務を負う農民。逃亡・転住・転業は厳禁され、身分的には強い束縛を受けていた。ヨーロッパ中世の封建社会に典型的。「―制」

⇒のうど‐かいほう【農奴解放】

のう‐ど【濃度】

①溶液や混合気体の一定量中に含まれる各成分の量を表すもの。濃さ。

②〔数〕個数としての自然数を拡張した集合論の概念。基数。→順序数

のう‐とう【脳頭】ナウ‥

頭のてっぺん。脳天。歌舞伎、三十石艠始「桶据おけすえから―まで縮み上る様なわい」

のう‐どう【能動】

①自己の作用を他に及ぼすこと。はたらきかけ。↔受動。

②(→)能相に同じ。

⇒のうどう‐えいせい【能動衛星】

⇒のうどう‐そし【能動素子】

⇒のうどう‐たい【能動態】

⇒のうどう‐てき【能動的】

⇒のうどう‐めんえき【能動免疫】

⇒のうどう‐ゆそう【能動輸送】

のう‐どう【農道】‥ダウ

農作業のために設けられた道路。

のうどう‐えいせい【能動衛星】‥ヱイ‥

人工衛星の一種。内部に中継用の無線機を積載し、地球上の送信所より送られてくる電波を増幅して地球上の受信所へ送るもの。

⇒のう‐どう【能動】

のうどう‐そし【能動素子】

「素子」参照。

⇒のう‐どう【能動】

のうどう‐たい【能動態】

(active voice)ボイス(態)の一つ。主語が対象に作用を及ぼすという内容を表す動詞の形式。接辞などを伴わない単純な語形となる。能相。↔受動態。

⇒のう‐どう【能動】

のうどう‐てき【能動的】

自ら働きかけるさま。「―姿勢」

⇒のう‐どう【能動】

のうどう‐めんえき【能動免疫】

抗原に対する反応によって獲得される免疫。感染した微生物や寄生虫、癌化した細胞などが抗原になりうる。↔受動免疫。

⇒のう‐どう【能動】

のうどう‐ゆそう【能動輸送】

〔生〕物質が細胞膜を透過して、細胞の内外を移動する際、エネルギーを必要とする場合をいう。これによって細胞内外の濃度勾配に逆らって物質が移動できる。ナトリウムイオンを細胞外に排出する際などに見られる。

⇒のう‐どう【能動】

のうど‐かいほう【農奴解放】‥ハウ

農民を農奴の地位から解放すること。封建社会から近代社会への転換途上のヨーロッパで行われ、これによって農奴は一般にその身分的拘束を解かれて、自由民となった。

⇒のう‐ど【農奴】

のうどく‐しょう【膿毒症】‥シヤウ

化膿箇所から化膿菌が血液中に侵入し、増殖して血行中にひろがり、全身に転移し膿瘍を起こすもの。膿血症。

のう‐とこ【苗床】ナウ‥

(四国・九州地方で)苗代なわしろのこと。

のう‐ドック【脳ドック】ナウ‥

脳や脳血管疾患の早期発見・予防のため、超音波や磁気共鳴映像法(MRI)などを用いて行う脳の検査。

のうとみ【納富】ナフ‥

姓氏の一つ。

⇒のうとみ‐かいじろう【納富介次郎】

のうとみ‐かいじろう【納富介次郎】ナフ‥ラウ

工芸指導者。肥前生れ。1873年(明治6)ウィーン万国博覧会に際して渡欧し、窯業を研究。金沢・高岡・高松・有田の工業・工芸学校の設立を指導。(1844〜1918)

⇒のうとみ【納富】

のうない‐あつ【脳内圧】ナウ‥

頭蓋内の圧力。通常、脳脊髄液の圧力をいい、正常で水銀柱70〜160ミリメートル。脳の腫瘍・炎症、高血圧、尿毒症、頭部外傷、脳水腫などの際に上昇し、頭痛・嘔吐・痙攣・視力障害を伴う。脳圧。頭蓋内圧。

のう‐なし【能無し】

とりえがないこと。はたらきがないこと。また、そういう人。「―とののしられる」

のうなんか‐しょう【脳軟化症】ナウ‥クワシヤウ

脳血管が塞栓または血栓症によって閉塞され、脳組織の一部に出血・壊死えし・融解が起こり、脳出血と類似の症状を呈する疾患。→脳血栓→脳梗塞→脳塞栓

のう‐にゅう【納入】ナフニフ

おさめ入れること。「会費を―する」

⇒のうにゅう‐こくち【納入告知】

のうにゅう‐こくち【納入告知】ナフニフ‥

歳入を徴収するにあたり債務者に対して、その納付すべき金額・期限および場所を通告すること。

⇒のう‐にゅう【納入】

のう‐にょう【膿尿】‥ネウ

膿うみを含む尿。

のうにん【能仁・能忍】

〔仏〕釈迦(梵語Śākya)の漢訳。

⇒のうにん‐じゃくもく【能仁寂黙】

のう‐にん【農人】

農民。のうじん。

のう‐にんぎょう【農人形】‥ギヤウ

水戸市の郷土人形。幕末、徳川斉昭なりあきが農事に意を用いる心から座右に置いたという農夫の像にかたどって作ったものに始まる。

農人形(茨城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

のうにん‐じゃくもく【能仁寂黙】

釈迦牟尼(梵語Śākyamuni)の漢訳。

⇒のうにん【能仁・能忍】

のう‐のう

心配や気遣いをすることなく、のんきな気分でいるさま。浮世風呂前「ヤレヤレ―としたと思ふと」。「―と暮らす」

のう‐のうナウナウ

〔感〕

(「喃喃」とも書く)

①呼び掛けるときに発する語。謡曲、隅田川「―、我らも船に乗せて給はり候へ」

②軽い感動を表す。ああ。やれやれ。狂言、止動方角しどうほうがく「―うれしや。まんまといろいろのお道具を借り済まいた」

のう‐の‐けさ【衲の袈裟】ナフ‥

(→)衲衣のうえに同じ。

のう‐は【脳波】ナウ‥

(electroencephalogram)脳から自発的に発生する電位変動。頭皮上に電極をおいて誘導・増幅して記録する。精神活動・感覚刺激・意識水準に伴って変動する。脳の機能の判定、疾病などの診断に有用。EEG

⇒のうは‐けい【脳波計】

のう‐はい【納盃】ナフ‥

①酒宴の最後に飲む盃。おさめのさかずき。

②酒宴の最後に客より主人に盃を献じて宴を閉じること。

③酒宴のおわり。

のう‐はい【嚢胚】ナウ‥

(gastrula)後生動物の発生で胞胚に継ぐ段階にある胚。この時期に内外二層の胚葉を生じ、原腸が形成される。原腸胚。

のう‐ばいどく【脳梅毒・脳黴毒】ナウ‥

脳髄が梅毒に冒されて起こる疾患。2期梅毒では急性脳脊髄膜炎の形をとり、3期梅毒では慢性脳脊髄膜炎・ゴム腫形成・梅毒性血管炎などの型があり、それぞれ脳・神経症状を現す。神経梅毒。

ノウ‐ハウ【know-how アメリカ】

⇒ノーハウ

のうは‐けい【脳波計】ナウ‥

脳波を記録する計器。

⇒のう‐は【脳波】

のう‐はだて【農はだて】

(「はだて」は開始の意)正月11日に行う農作の予祝行事。東北地方では庭田植などを行う。「農立て」「鍬くわ立て」という地方もある。

のう‐はん【農繁】

農事の忙しいこと。

⇒のうはん‐き【農繁期】

⇒のうはん‐きゅうぎょう【農繁休業】

のうはん‐き【農繁期】

田植え・稲刈りなど、農事が忙しい時期。↔農閑期。

⇒のう‐はん【農繁】

のうはん‐きゅうぎょう【農繁休業】‥キウゲフ

農繁期に農事の手伝いをさせるため、農村の小・中学校が一時授業を休んだこと。また、その休業日。

⇒のう‐はん【農繁】

のう‐ひ【能否】

できることとできないこと。能力のあるなし。

のう‐び【濃尾】

美濃みのと尾張おわり。

⇒のうび‐じしん【濃尾地震】

⇒のうび‐へいや【濃尾平野】

のうび‐じしん【濃尾地震】‥ヂ‥

1891年(明治24)10月28日、岐阜・愛知両県を中心として起こった大地震。マグニチュード8.0。激震地域は濃尾平野一帯から福井県に及び、死者7200人余、負傷者1万7000人余、全壊家屋14万余。また、根尾谷ねおだに(岐阜県本巣市根尾付近)を通る大断層を生じた。

徹底的に破壊された岐阜県の民家

提供:毎日新聞社

のうにん‐じゃくもく【能仁寂黙】

釈迦牟尼(梵語Śākyamuni)の漢訳。

⇒のうにん【能仁・能忍】

のう‐のう

心配や気遣いをすることなく、のんきな気分でいるさま。浮世風呂前「ヤレヤレ―としたと思ふと」。「―と暮らす」

のう‐のうナウナウ

〔感〕

(「喃喃」とも書く)

①呼び掛けるときに発する語。謡曲、隅田川「―、我らも船に乗せて給はり候へ」

②軽い感動を表す。ああ。やれやれ。狂言、止動方角しどうほうがく「―うれしや。まんまといろいろのお道具を借り済まいた」

のう‐の‐けさ【衲の袈裟】ナフ‥

(→)衲衣のうえに同じ。

のう‐は【脳波】ナウ‥

(electroencephalogram)脳から自発的に発生する電位変動。頭皮上に電極をおいて誘導・増幅して記録する。精神活動・感覚刺激・意識水準に伴って変動する。脳の機能の判定、疾病などの診断に有用。EEG

⇒のうは‐けい【脳波計】

のう‐はい【納盃】ナフ‥

①酒宴の最後に飲む盃。おさめのさかずき。

②酒宴の最後に客より主人に盃を献じて宴を閉じること。

③酒宴のおわり。

のう‐はい【嚢胚】ナウ‥

(gastrula)後生動物の発生で胞胚に継ぐ段階にある胚。この時期に内外二層の胚葉を生じ、原腸が形成される。原腸胚。

のう‐ばいどく【脳梅毒・脳黴毒】ナウ‥

脳髄が梅毒に冒されて起こる疾患。2期梅毒では急性脳脊髄膜炎の形をとり、3期梅毒では慢性脳脊髄膜炎・ゴム腫形成・梅毒性血管炎などの型があり、それぞれ脳・神経症状を現す。神経梅毒。

ノウ‐ハウ【know-how アメリカ】

⇒ノーハウ

のうは‐けい【脳波計】ナウ‥

脳波を記録する計器。

⇒のう‐は【脳波】

のう‐はだて【農はだて】

(「はだて」は開始の意)正月11日に行う農作の予祝行事。東北地方では庭田植などを行う。「農立て」「鍬くわ立て」という地方もある。

のう‐はん【農繁】

農事の忙しいこと。

⇒のうはん‐き【農繁期】

⇒のうはん‐きゅうぎょう【農繁休業】

のうはん‐き【農繁期】

田植え・稲刈りなど、農事が忙しい時期。↔農閑期。

⇒のう‐はん【農繁】

のうはん‐きゅうぎょう【農繁休業】‥キウゲフ

農繁期に農事の手伝いをさせるため、農村の小・中学校が一時授業を休んだこと。また、その休業日。

⇒のう‐はん【農繁】

のう‐ひ【能否】

できることとできないこと。能力のあるなし。

のう‐び【濃尾】

美濃みのと尾張おわり。

⇒のうび‐じしん【濃尾地震】

⇒のうび‐へいや【濃尾平野】

のうび‐じしん【濃尾地震】‥ヂ‥

1891年(明治24)10月28日、岐阜・愛知両県を中心として起こった大地震。マグニチュード8.0。激震地域は濃尾平野一帯から福井県に及び、死者7200人余、負傷者1万7000人余、全壊家屋14万余。また、根尾谷ねおだに(岐阜県本巣市根尾付近)を通る大断層を生じた。

徹底的に破壊された岐阜県の民家

提供:毎日新聞社

⇒のう‐び【濃尾】

のう‐ひつ【能筆】

字が上手なこと。また、その人。能書。

のうび‐へいや【濃尾平野】

岐阜・愛知両県にまたがる広大な平野。木曾川・長良川・揖斐いび川などがその間を流れ、下流には輪中わじゅうが発達。

⇒のう‐び【濃尾】

のう‐びょう【脳病】ナウビヤウ

脳の疾患の通称。正岡子規、筆まかせ「一人にて読む書物のなき時は―を起す位故」

のう‐びょう【膿病】‥ビヤウ

昆虫のウイルス病の一つ。蚕では皮膚が乳白色または黄色を呈し、膿汁を出して死ぬ。多角体病。

のう‐びょういん【脳病院】ナウビヤウヰン

精神病院の俗称。

のう‐ひん【能品】

①すぐれた器物・作品。

②三品さんぴんの一つ。書画の品位で、神品・妙品に次ぐもの。

のう‐ひん【納品】ナフ‥

品物を納入すること。また、その品物。「期日どおり―する」「―書」

のう‐ひんけつ【脳貧血】ナウ‥

種々の原因によって脳の血液量が減少して起こる疾患。顔面蒼白そうはくとなり、冷汗をもよおし、倒れて失神状態となることもある。

のう‐ふ【納付】ナフ‥

官に納め入れること。「税金を―する」

⇒のうふきん‐せいど【納付金制度】

のう‐ふ【農夫】

①耕作を職業とする人。ひゃくしょう。田夫。

②農事に従事する雇人。

⇒のうふ‐しょう【農夫症】

のう‐ふ【農父】

耕作に従事するおやじ。田翁。

のう‐ふ【農婦】

耕作に従事する女。百姓女。

のう‐ぶ【能武】

武芸に長じていること。

のう‐ぶぎょう【能奉行】‥ギヤウ

近世、宮中で能の催しのある時、これをつかさどった臨時の職名。

のうふきん‐せいど【納付金制度】ナフ‥

政府の認可を要する行為をなす者に対し租税を賦課せず、その利益金の中から一定の現金を国庫に払い込ませる制度。

⇒のう‐ふ【納付】

のう‐ふしゅ【脳浮腫】ナウ‥

脳組織に水分が増加し、脳の容積が増大した病態。頭部外傷・脳出血・脳梗塞・感染症・腫瘍・薬物中毒等に伴って発生し、頭痛・嘔吐・鬱血乳頭・意識障害・徐脈・呼吸障害・脳ヘルニア等を起こす。脳細胞および脳血管内皮の障害が有力な成因とされる。

のうふ‐しょう【農夫症】‥シヤウ

農夫に見られる慢性の健康障害。肩こり・腰痛・手足のしびれ・夜間の多尿・息ぎれ・不眠・めまい・腹はりなどの症候があげられる。農作業の過労、農村の衛生環境、低栄養、寄生虫症などが原因とされる。

⇒のう‐ふ【農夫】

のう‐ぶたい【能舞台】

能・狂言の専用舞台。三方をあけ放し、屋根を支える4本の太柱に囲まれた京間きょうま3間四方竪板張りの本舞台と後座あとざ(横板)・地謡座とから成る。後座のうしろの鏡板には老松・若竹を描く。正面先に階段を設け、右方に高欄をめぐらし、左方には橋掛りと呼ぶ渡り廊下ふうの補助舞台を設け、その終端に揚幕あげまくを垂らす。揚幕の奥は鏡の間という板張りの一画で、そのさらに奥が楽屋となる。

能舞台

⇒のう‐び【濃尾】

のう‐ひつ【能筆】

字が上手なこと。また、その人。能書。

のうび‐へいや【濃尾平野】

岐阜・愛知両県にまたがる広大な平野。木曾川・長良川・揖斐いび川などがその間を流れ、下流には輪中わじゅうが発達。

⇒のう‐び【濃尾】

のう‐びょう【脳病】ナウビヤウ

脳の疾患の通称。正岡子規、筆まかせ「一人にて読む書物のなき時は―を起す位故」

のう‐びょう【膿病】‥ビヤウ

昆虫のウイルス病の一つ。蚕では皮膚が乳白色または黄色を呈し、膿汁を出して死ぬ。多角体病。

のう‐びょういん【脳病院】ナウビヤウヰン

精神病院の俗称。

のう‐ひん【能品】

①すぐれた器物・作品。

②三品さんぴんの一つ。書画の品位で、神品・妙品に次ぐもの。

のう‐ひん【納品】ナフ‥

品物を納入すること。また、その品物。「期日どおり―する」「―書」

のう‐ひんけつ【脳貧血】ナウ‥

種々の原因によって脳の血液量が減少して起こる疾患。顔面蒼白そうはくとなり、冷汗をもよおし、倒れて失神状態となることもある。

のう‐ふ【納付】ナフ‥

官に納め入れること。「税金を―する」

⇒のうふきん‐せいど【納付金制度】

のう‐ふ【農夫】

①耕作を職業とする人。ひゃくしょう。田夫。

②農事に従事する雇人。

⇒のうふ‐しょう【農夫症】

のう‐ふ【農父】

耕作に従事するおやじ。田翁。

のう‐ふ【農婦】

耕作に従事する女。百姓女。

のう‐ぶ【能武】

武芸に長じていること。

のう‐ぶぎょう【能奉行】‥ギヤウ

近世、宮中で能の催しのある時、これをつかさどった臨時の職名。

のうふきん‐せいど【納付金制度】ナフ‥

政府の認可を要する行為をなす者に対し租税を賦課せず、その利益金の中から一定の現金を国庫に払い込ませる制度。

⇒のう‐ふ【納付】

のう‐ふしゅ【脳浮腫】ナウ‥

脳組織に水分が増加し、脳の容積が増大した病態。頭部外傷・脳出血・脳梗塞・感染症・腫瘍・薬物中毒等に伴って発生し、頭痛・嘔吐・鬱血乳頭・意識障害・徐脈・呼吸障害・脳ヘルニア等を起こす。脳細胞および脳血管内皮の障害が有力な成因とされる。

のうふ‐しょう【農夫症】‥シヤウ

農夫に見られる慢性の健康障害。肩こり・腰痛・手足のしびれ・夜間の多尿・息ぎれ・不眠・めまい・腹はりなどの症候があげられる。農作業の過労、農村の衛生環境、低栄養、寄生虫症などが原因とされる。

⇒のう‐ふ【農夫】

のう‐ぶたい【能舞台】

能・狂言の専用舞台。三方をあけ放し、屋根を支える4本の太柱に囲まれた京間きょうま3間四方竪板張りの本舞台と後座あとざ(横板)・地謡座とから成る。後座のうしろの鏡板には老松・若竹を描く。正面先に階段を設け、右方に高欄をめぐらし、左方には橋掛りと呼ぶ渡り廊下ふうの補助舞台を設け、その終端に揚幕あげまくを垂らす。揚幕の奥は鏡の間という板張りの一画で、そのさらに奥が楽屋となる。

能舞台

能舞台

撮影:神田佳明

能舞台

撮影:神田佳明

橋掛り

楽屋

狂言座

鏡板

後見座

切戸口

笛柱

貴人口

後座

地謡

脇座

脇柱

大小前

正先

正中

常座

目付柱

仕手柱

一の松

脇正面

二の松

白洲・白州・白沙

三の松

鏡の間

のう‐ぶん【能文】

文章に巧みなこと。「―家」

のう‐へい【納幣】ナフ‥

①神仏に幣帛へいはくや供物を奉納すること。また、その幣帛や供物。

②結婚の結納を取り交わすこと。納采のうさい。

のう‐へい【農兵】

①(→)屯田兵とんでんへいに同じ。

②農民で組織した軍隊。また、その兵士。江戸末期、幕府・諸藩で編制。

⇒のうへい‐ぶし【農兵節】

のうへい‐ぶし【農兵節】

静岡県三島の民謡。「ノーエ節(のうえ節)」が原歌で、歌詞を「富士の白雪…」に置きかえたもの。→のうえぶし

⇒のう‐へい【農兵】

のう‐べん【能弁】

弁舌の達者なこと。雄弁。「―家」

のう‐ほ【農圃】

農作物を栽培する田畑。

のう‐ほ【農畝】

①農業。

②はたけ。

③いなか。

のう‐ほう【脳胞】ナウハウ

脊椎動物の初期胚で神経管前端に頭尾方向に並ぶいくつかのふくらみ。はじめ前脳・中脳・後脳(または菱脳りょうのう)の三つからなる。

のう‐ほう【農法】‥ハフ

農耕の方法。「有機―」

のう‐ほう【膿疱】‥ハウ

水疱が化膿して、混濁・不透明な膿液で充たされたもの。

⇒のうほう‐しん【膿疱疹】

のうほう‐しん【膿疱疹】‥ハウ‥

急性皮膚病の一つ。化膿菌の侵入によって膿疱を散発し、痂皮かひをつくるもの。飛火とびひ。

⇒のう‐ほう【膿疱】

のう‐ほん【納本】ナフ‥

①本を納入すること。

②旧出版法・旧新聞紙法のもとで、書籍や新聞紙・雑誌を内務省などに検閲のために義務として納付したこと。

のう‐ほん【農本】

農業を本もととすること。

⇒のうほん‐しそう【農本思想】

⇒のうほん‐しゅぎ【農本主義】

のう‐ぼん【膿盆】

外科的処置や手術の際用いるそら豆形の容器。使用ずみのガーゼや切除した臓器組織などを載せる。

のうほん‐しそう【農本思想】‥サウ

農業を重んじ、これを民政の基本とする思想。→農本主義→重農主義。

⇒のう‐ほん【農本】

のうほん‐しゅぎ【農本主義】

農業をもって立国の基本とし、農村をもって社会組織の基礎としようとする立場。

⇒のう‐ほん【農本】

の‐うま【野馬】

野飼いの馬。

のう‐まい【乃米】ナウ‥

①(→)納米に同じ。

②(→)能米に同じ。

のう‐まい【納米】ナフ‥

米を納入すること。また、その米。年貢米。

のう‐まい【能米】

(鎌倉時代の語)くろごめ。玄米げんまい。源平盛衰記19「飲食おんじきに―八石」

のうまく【納莫】ナフ‥

〔仏〕(「曩莫」とも書く)(→)南無なむに同じ。

のう‐まく【脳膜】ナウ‥

脳の表面を包む膜。→脳脊髄膜。

⇒のうまく‐えん【脳膜炎】

のうまく‐えん【脳膜炎】ナウ‥

(→)脳脊髄膜炎のこと。

⇒のう‐まく【脳膜】

のう‐みそ【脳味噌】ナウ‥

脳髄の俗称。転じて、頭の働き。知力。「―が足りない」

⇒脳味噌を絞る

橋掛り

楽屋

狂言座

鏡板

後見座

切戸口

笛柱

貴人口

後座

地謡

脇座

脇柱

大小前

正先

正中

常座

目付柱

仕手柱

一の松

脇正面

二の松

白洲・白州・白沙

三の松

鏡の間

のう‐ぶん【能文】

文章に巧みなこと。「―家」

のう‐へい【納幣】ナフ‥

①神仏に幣帛へいはくや供物を奉納すること。また、その幣帛や供物。

②結婚の結納を取り交わすこと。納采のうさい。

のう‐へい【農兵】

①(→)屯田兵とんでんへいに同じ。

②農民で組織した軍隊。また、その兵士。江戸末期、幕府・諸藩で編制。

⇒のうへい‐ぶし【農兵節】

のうへい‐ぶし【農兵節】

静岡県三島の民謡。「ノーエ節(のうえ節)」が原歌で、歌詞を「富士の白雪…」に置きかえたもの。→のうえぶし

⇒のう‐へい【農兵】

のう‐べん【能弁】

弁舌の達者なこと。雄弁。「―家」

のう‐ほ【農圃】

農作物を栽培する田畑。

のう‐ほ【農畝】

①農業。

②はたけ。

③いなか。

のう‐ほう【脳胞】ナウハウ

脊椎動物の初期胚で神経管前端に頭尾方向に並ぶいくつかのふくらみ。はじめ前脳・中脳・後脳(または菱脳りょうのう)の三つからなる。

のう‐ほう【農法】‥ハフ

農耕の方法。「有機―」

のう‐ほう【膿疱】‥ハウ

水疱が化膿して、混濁・不透明な膿液で充たされたもの。

⇒のうほう‐しん【膿疱疹】

のうほう‐しん【膿疱疹】‥ハウ‥

急性皮膚病の一つ。化膿菌の侵入によって膿疱を散発し、痂皮かひをつくるもの。飛火とびひ。

⇒のう‐ほう【膿疱】

のう‐ほん【納本】ナフ‥

①本を納入すること。

②旧出版法・旧新聞紙法のもとで、書籍や新聞紙・雑誌を内務省などに検閲のために義務として納付したこと。

のう‐ほん【農本】

農業を本もととすること。

⇒のうほん‐しそう【農本思想】

⇒のうほん‐しゅぎ【農本主義】

のう‐ぼん【膿盆】

外科的処置や手術の際用いるそら豆形の容器。使用ずみのガーゼや切除した臓器組織などを載せる。

のうほん‐しそう【農本思想】‥サウ

農業を重んじ、これを民政の基本とする思想。→農本主義→重農主義。

⇒のう‐ほん【農本】

のうほん‐しゅぎ【農本主義】

農業をもって立国の基本とし、農村をもって社会組織の基礎としようとする立場。

⇒のう‐ほん【農本】

の‐うま【野馬】

野飼いの馬。

のう‐まい【乃米】ナウ‥

①(→)納米に同じ。

②(→)能米に同じ。

のう‐まい【納米】ナフ‥

米を納入すること。また、その米。年貢米。

のう‐まい【能米】

(鎌倉時代の語)くろごめ。玄米げんまい。源平盛衰記19「飲食おんじきに―八石」

のうまく【納莫】ナフ‥

〔仏〕(「曩莫」とも書く)(→)南無なむに同じ。

のう‐まく【脳膜】ナウ‥

脳の表面を包む膜。→脳脊髄膜。

⇒のうまく‐えん【脳膜炎】

のうまく‐えん【脳膜炎】ナウ‥

(→)脳脊髄膜炎のこと。

⇒のう‐まく【脳膜】

のう‐みそ【脳味噌】ナウ‥

脳髄の俗称。転じて、頭の働き。知力。「―が足りない」

⇒脳味噌を絞る

広辞苑 ページ 15347 での【○能書筆を択ばず】単語。