複数辞典一括検索+![]()

![]()

○野に伏し山に伏すのにふしやまにふす🔗⭐🔉

○野に伏し山に伏すのにふしやまにふす

道中で艱難かんなん辛苦するたとえ。

⇒の【野】

のね‐いた【野根板】

板材の一つ。山元において生木のうちに薄板にしたもの。数寄屋造の天井などに用いる。もと、高知県の野根山から多く産したところからの称。

の‐ねこ【野猫】

のらねこ。やどなしねこ。続猿蓑「思ひかねその里たける―かな」(巳百)

の‐ねずみ【野鼠】

原野・森林にすむネズミの総称。ハタネズミ・ヤチネズミ・アカネズミなど。〈日葡辞書〉

の‐ねんぐ【野年貢】

江戸時代の小物成こものなりの一種。高のない原野に反別いくらと米・銭を課したもの。草年貢。

のの

(幼児語)神仏・日月など、すべて尊崇するものの称。→ののさま

の‐の‐え【野の上】‥ヘ

野のほとり。万葉集2「―のうはぎ過ぎにけらずや」

の‐の‐おきな【野老・野翁】

(根茎に生ずる鬚根ひげねを老人の鬚に見立てたもの)トコロの異称。

ののぐち【野々口】

姓氏の一つ。

⇒ののぐち‐りゅうほ【野々口立圃】

ののぐち【野之口】

姓氏の一つ。

⇒ののぐち‐たかまさ【野之口隆正】

ののぐち‐たかまさ【野之口隆正】

⇒おおくにたかまさ(大国隆正)

⇒ののぐち【野之口】

ののぐち‐りゅうほ【野々口立圃】‥リフ‥

江戸初期の俳人。京都の人。名は親重。業は雛屋。連歌・和歌・俳諧に長じ、のちに松永貞徳の門を去り一派をなし、多芸多才で俳画にも巧み。著「俳諧発句帳」「はなひ草」「小町躍」など。自選句集「空礫そらつぶて」。(1595〜1669)

⇒ののぐち【野々口】

ののこ‐めし【ののこ飯】

米と野菜を三角形の油揚げに入れ、だし汁で炊いたもの。できあがりの様子が、布子ぬのこに似ているところからの呼称。鳥取県の郷土料理。いただき。

のの‐さま

①(幼児語)日月・神仏などにいう語。ののさん。のんのさま。「ととさんやあのののさんがかかさんか」(一茶)

②愚かで子供のような人をあざけっていう語。

ののしり【罵】

①大声でさわぐこと。さわぎ。騒動。大鏡道隆「この兄殿の御―にかかりて」

②大声で非難すること。悪口を言うこと。

⇒ののしり‐だて【罵り立て】

ののしり‐だて【罵り立て】

得意になって他人をののしること。

⇒ののしり【罵】

ののし・る【罵る】

〔自他五〕

①がやがやと言い騒ぐ。騒ぎたてる。源氏物語玉鬘「いと騒がしく人まうでこみて―・る」

②高い声や音をたてる。源氏物語浮舟「里びたる犬ども出で来て―・るも、いとおそろしく」。源氏物語蜻蛉「河の方を見やりつつ、響き―・る水の音を聞くにも」

③大げさに言い立てられる。盛んな評判が立つ。源氏物語若紫「この世に―・り給ふ光源氏」

④勢いが盛んである。源氏物語澪標「岸にさしつくる程見れば、―・りて詣で給ふ人のけはひ、渚に満ちていつくしき神宝をもて続けたり」

⑤声高に非難する。悪口を言う。宇津保物語国譲下「后の腹立ち―・り給ひて」。「人を口ぎたなく―・る」

のの‐てん【ノノ点】

箇条書や表などで、前項の内容と同じであることを示す符号。「〃」

の‐の‐みや【野の宮】

皇女もしくは女王が斎宮または斎院になる時、潔斎のために1年間こもる宮殿。黒木の鳥居を設け、柴垣をめぐらし、斎宮のは嵯峨に、斎院のは紫野にあった。

⇒ののみや‐の‐はらい【野の宮の祓】

⇒ののみや‐びと【野の宮人】

ののみや【野宮】

能。金春禅竹作。鬘物。六条御息所と葵あおいの上との賀茂祭の車争い、御息所が姫の斎宮に付き添って伊勢へ下ったことなどを脚色する。

ののみや‐の‐はらい【野の宮の祓】‥ハラヒ

斎宮・斎院が野の宮に入るにあたって川でみそぎをすること。

⇒の‐の‐みや【野の宮】

ののみや‐びと【野の宮人】

野の宮に仕える人。新古今和歌集雑「たのもしな―の植うる花」

⇒の‐の‐みや【野の宮】

の‐の‐みゆき【野の行幸】

鷹狩を御覧になる行幸。大鏡道長「―供奉せさせ給しに」

ののむら【野々村】

姓氏の一つ。

⇒ののむら‐にんせい【野々村仁清】

ののむら‐にんせい【野々村仁清】

⇒にんせい(仁清)

⇒ののむら【野々村】

のの‐め・く

〔自四〕

声高に呼び騒ぐ。わめく。宇治拾遺物語12「見る人皆―・き感じ、あるひは泣きけり」

の‐ば【野場】

①(青森県で)林畑はやしばた。

②(長崎付近で)漁場。

③(静岡県で)丸塚まるか。

のば・う【延ばふ】ノバフ

〔他下二〕

①延ばす。長くする。後撰和歌集秋「君がよはひを―・へつつ」

②のんびりさせる。

のば・う【述ばふ】ノバフ

〔他下二〕

述べる。古今和歌集雑体「いかにして思ふ心を―・へまし」

の‐ばおり【野羽織】

旅行などに着た打裂ぶっさき羽織。

の‐ばか【野墓】

①野中にある墓。野辺の墓。好色五人女5「―よりすぐに髻もとどり切りて」

②火葬場。西鶴織留4「西風のたびたびに、―の煙かよひ」

の‐ばかま【野袴】

江戸時代、裾すそにビロードの広い縁をつけた袴。野装束や火事装束などに用い、緞子どんす・錦・縞しま織物などで製した。

野袴

の‐はぎ【野萩】

①野生の萩。〈[季]秋〉

②キハギの別称。

の‐ばくち【野博打】

野原でばくちをすること。屋外でする小ばくち。

のば・す【伸ばす・延ばす】

〔他五〕

①物の長さ・距離・時間を長くする。また、広げて面積を大きくする。「髪を―・す」「写真を―・す」「道路を―・す」「会期を―・す」「九州まで足を―・す」

②曲がっているもの、縮んでいるものをまっすぐにする。「背筋を―・す」「皺を―・す」

③時間を長びかせる。日時をおくらせる。延期する。平家物語4「程を―・さんがために、ながながとぞ僉議したる」。「締切りを―・す」「出発を―・す」

④財産や勢力・能力などを大きくする。ふやす。日本永代蔵1「是より欲心出来て始末をしけるに、はや年中に七石五斗―・して」。「身代しんだいを―・す」「国力を―・す」「売上げを―・す」「記録を―・す」「新人を―・し育てる」

⑤遠くへ逃がす。宇治拾遺物語1「いみじき逸物にてありければ、いくばくも―・さずして、とらへたる所に」

⑥溶かしたり、やわらかくしたりして広がるようにする。「クリームを手のひらで―・す」「水で―・して使う」

⑦のびのびとさせる。晴らす。日葡辞書「キ(気)ヲノバス」

⑧なぐりたおす。のす。「生意気だといって―・された」

◇「伸」は、主として成長によって長くしたり縦方向にまっすぐにしたりする意で使い、また2・4・8の意で使う。「延」は、付加などで横方向に続けたり広げたりする意で、また3の意で使う。

の‐はずれ【野外れ】‥ハヅレ

野のはし。野のはて。好色五人女5「―に行けば」

の‐はた【野畑】

①野と畑。

②野にある畑。江戸時代、畑と認定され、課税された野原。

の‐ばな【野花】

①野に咲く花。

②(→)紙花かみばなに同じ。

の‐ばなし【野放し】

①鳥や獣を野に放ち飼うこと。「家畜を―にする」

②手をかけず、ほっておくこと。放任して思うままにさせること。「違反建築が―にされている」

の‐はなしょうぶ【野花菖蒲】‥シヤウ‥

アヤメ科の多年草。ハナショウブの原種で、山野の湿地に自生。花は紅紫色で、内花被片は小さくて直立。〈[季]夏〉

の‐ばなれ【野離れ】

人家をはなれた野辺。武家義理物語「その家―こそ幸なれ」

の‐はら【野原】

(ノバラとも)草などが生えている広い平地。原野。

⇒のはら‐あざみ【野原薊】

の‐ばら【野薔薇】

(→)「のいばら」に同じ。

のはら‐あざみ【野原薊】

キク科の多年草。中部以北の山野に多い。高さ約1メートル。葉は羽状に深裂し、刺とげがある。夏から秋、紫紅色の頭状花を開く。ノアザミに似るが花の時期がおそい。

ノハラアザミ

提供:OPO

の‐はぎ【野萩】

①野生の萩。〈[季]秋〉

②キハギの別称。

の‐ばくち【野博打】

野原でばくちをすること。屋外でする小ばくち。

のば・す【伸ばす・延ばす】

〔他五〕

①物の長さ・距離・時間を長くする。また、広げて面積を大きくする。「髪を―・す」「写真を―・す」「道路を―・す」「会期を―・す」「九州まで足を―・す」

②曲がっているもの、縮んでいるものをまっすぐにする。「背筋を―・す」「皺を―・す」

③時間を長びかせる。日時をおくらせる。延期する。平家物語4「程を―・さんがために、ながながとぞ僉議したる」。「締切りを―・す」「出発を―・す」

④財産や勢力・能力などを大きくする。ふやす。日本永代蔵1「是より欲心出来て始末をしけるに、はや年中に七石五斗―・して」。「身代しんだいを―・す」「国力を―・す」「売上げを―・す」「記録を―・す」「新人を―・し育てる」

⑤遠くへ逃がす。宇治拾遺物語1「いみじき逸物にてありければ、いくばくも―・さずして、とらへたる所に」

⑥溶かしたり、やわらかくしたりして広がるようにする。「クリームを手のひらで―・す」「水で―・して使う」

⑦のびのびとさせる。晴らす。日葡辞書「キ(気)ヲノバス」

⑧なぐりたおす。のす。「生意気だといって―・された」

◇「伸」は、主として成長によって長くしたり縦方向にまっすぐにしたりする意で使い、また2・4・8の意で使う。「延」は、付加などで横方向に続けたり広げたりする意で、また3の意で使う。

の‐はずれ【野外れ】‥ハヅレ

野のはし。野のはて。好色五人女5「―に行けば」

の‐はた【野畑】

①野と畑。

②野にある畑。江戸時代、畑と認定され、課税された野原。

の‐ばな【野花】

①野に咲く花。

②(→)紙花かみばなに同じ。

の‐ばなし【野放し】

①鳥や獣を野に放ち飼うこと。「家畜を―にする」

②手をかけず、ほっておくこと。放任して思うままにさせること。「違反建築が―にされている」

の‐はなしょうぶ【野花菖蒲】‥シヤウ‥

アヤメ科の多年草。ハナショウブの原種で、山野の湿地に自生。花は紅紫色で、内花被片は小さくて直立。〈[季]夏〉

の‐ばなれ【野離れ】

人家をはなれた野辺。武家義理物語「その家―こそ幸なれ」

の‐はら【野原】

(ノバラとも)草などが生えている広い平地。原野。

⇒のはら‐あざみ【野原薊】

の‐ばら【野薔薇】

(→)「のいばら」に同じ。

のはら‐あざみ【野原薊】

キク科の多年草。中部以北の山野に多い。高さ約1メートル。葉は羽状に深裂し、刺とげがある。夏から秋、紫紅色の頭状花を開く。ノアザミに似るが花の時期がおそい。

ノハラアザミ

提供:OPO

⇒の‐はら【野原】

のばわ・る【延ばはる】ノバハル

〔自四〕

のびる。特に、生きのびる。宇津保物語国譲下「この朝臣見る時こそ齢―・る心地すれ」

のび【伸び・延び】

①のびること。↔縮み。

②成長すること。「―が早い」

③疲れた時、手足を伸ばしてあくびなどをすること。日葡辞書「ノビヲスル」

④中世、年貢の収納枡ますと支払枡との枡目の差から生じた計量上の増分。

の‐び【野火】

早春に野山の枯草を焼く火。野焼のやきの火。〈[季]春〉。万葉集2「春野焼く―と見るまで」

のび【野火】

小説。大岡昇平作。1951年「展望」連載。作者のフィリピンでの戦争体験に基づき、落伍した一兵士の人間生存の極限にまで迫る、戦後文学の代表作。

のび‐あが・る【伸び上がる】

〔自五〕

足をつまだてて背を伸ばす。「―・って棚にのせる」

のび‐あし【伸足】

前方へのばす足。浄瑠璃、栬狩剣本地「むかでの足どり足づかひ、引足五尺―五尺」

の‐びえ【野稗】

〔植〕イヌビエの別称。

の‐びき【野引】

屋外で客引きすること。また、その人。

のび‐ざかり【伸び盛り】

①子供の成長が一番盛んな頃。育ちざかり。

②才能や能力が一番伸びる時期。

のび‐じゃく【延尺】

(→)鋳物いもの尺に同じ。

のび‐しろ【伸び代】

①金属などの、折り曲げたり熱したりする際に生ずる伸び。また、その長さ。

②今後発展・成長してゆく可能性や見込み。「―の大きい選手」

のびすけ【延助】

(鼻毛ののびた人の意)女に甘い男。でれすけ。傾城色三味線「扨は身を田舎者の―と思ひ」

ノビスパン【濃毘数般】

⇒ヌエバ‐エスパーニャ

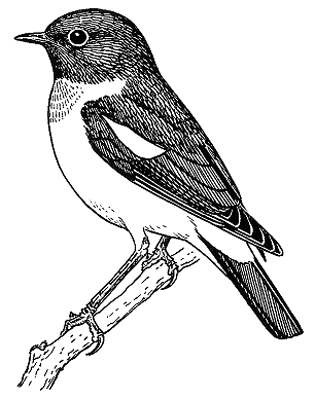

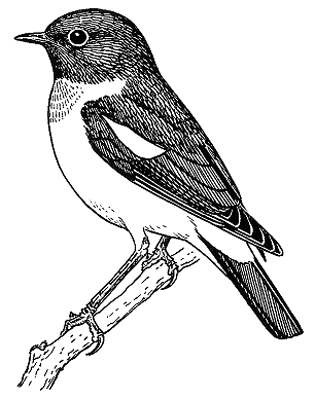

の‐びたき【野鶲】

スズメ目ツグミ科の鳥。小形で、雄の夏羽は頭と尾が黒く、胸は栗色、翼は黒褐色、腹と腰は白色で美しい。雌は淡色。ユーラシア大陸に分布し、日本には夏鳥として中部以北の草原で繁殖、秋、東南アジアに渡る。

のびたき(雄)

⇒の‐はら【野原】

のばわ・る【延ばはる】ノバハル

〔自四〕

のびる。特に、生きのびる。宇津保物語国譲下「この朝臣見る時こそ齢―・る心地すれ」

のび【伸び・延び】

①のびること。↔縮み。

②成長すること。「―が早い」

③疲れた時、手足を伸ばしてあくびなどをすること。日葡辞書「ノビヲスル」

④中世、年貢の収納枡ますと支払枡との枡目の差から生じた計量上の増分。

の‐び【野火】

早春に野山の枯草を焼く火。野焼のやきの火。〈[季]春〉。万葉集2「春野焼く―と見るまで」

のび【野火】

小説。大岡昇平作。1951年「展望」連載。作者のフィリピンでの戦争体験に基づき、落伍した一兵士の人間生存の極限にまで迫る、戦後文学の代表作。

のび‐あが・る【伸び上がる】

〔自五〕

足をつまだてて背を伸ばす。「―・って棚にのせる」

のび‐あし【伸足】

前方へのばす足。浄瑠璃、栬狩剣本地「むかでの足どり足づかひ、引足五尺―五尺」

の‐びえ【野稗】

〔植〕イヌビエの別称。

の‐びき【野引】

屋外で客引きすること。また、その人。

のび‐ざかり【伸び盛り】

①子供の成長が一番盛んな頃。育ちざかり。

②才能や能力が一番伸びる時期。

のび‐じゃく【延尺】

(→)鋳物いもの尺に同じ。

のび‐しろ【伸び代】

①金属などの、折り曲げたり熱したりする際に生ずる伸び。また、その長さ。

②今後発展・成長してゆく可能性や見込み。「―の大きい選手」

のびすけ【延助】

(鼻毛ののびた人の意)女に甘い男。でれすけ。傾城色三味線「扨は身を田舎者の―と思ひ」

ノビスパン【濃毘数般】

⇒ヌエバ‐エスパーニャ

の‐びたき【野鶲】

スズメ目ツグミ科の鳥。小形で、雄の夏羽は頭と尾が黒く、胸は栗色、翼は黒褐色、腹と腰は白色で美しい。雌は淡色。ユーラシア大陸に分布し、日本には夏鳥として中部以北の草原で繁殖、秋、東南アジアに渡る。

のびたき(雄)

ノビタキ(雌)

提供:OPO

ノビタキ(雌)

提供:OPO

ノビタキ(雄)

撮影:小宮輝之

ノビタキ(雄)

撮影:小宮輝之

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

のび‐た・つ【伸び立つ】

〔自五〕

伸びて高くなる。成長する。

のび‐ちぢみ【伸び縮み】

①のびることとちぢむこと。のびたりちぢんだりすること。しんしゅく。「―がきく」

②発展することと衰退すること。財産などのふえることとへること。世間胸算用3「身代しんだいかるき家々は、…寝た間も―の大節季を忘るることもなく」

のび‐と【延斗】

〔建〕普通の斗ますよりも1辺がのびた長方形の斗。隅柱より外に突出している隅肘木すみひじきをうける。

のびどめ‐ようすい【野火止用水】

東京都小平市で玉川上水から分かれ、埼玉県新座にいざ市野火止を貫流する用水路。延長25キロメートル。承応(1652〜1655)年中、川越城主松平信綱が安松金右衛門に命じて開削。以来、灌漑・飲料用水として用いられたが、現在は排水路化。

野火止用水

提供:東京都

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

のび‐た・つ【伸び立つ】

〔自五〕

伸びて高くなる。成長する。

のび‐ちぢみ【伸び縮み】

①のびることとちぢむこと。のびたりちぢんだりすること。しんしゅく。「―がきく」

②発展することと衰退すること。財産などのふえることとへること。世間胸算用3「身代しんだいかるき家々は、…寝た間も―の大節季を忘るることもなく」

のび‐と【延斗】

〔建〕普通の斗ますよりも1辺がのびた長方形の斗。隅柱より外に突出している隅肘木すみひじきをうける。

のびどめ‐ようすい【野火止用水】

東京都小平市で玉川上水から分かれ、埼玉県新座にいざ市野火止を貫流する用水路。延長25キロメートル。承応(1652〜1655)年中、川越城主松平信綱が安松金右衛門に命じて開削。以来、灌漑・飲料用水として用いられたが、現在は排水路化。

野火止用水

提供:東京都

のび‐なや・む【伸び悩む】

〔自五〕

伸びそうでいて、初めの勢いほどに伸びない。進展しそうでいて、それほどには進展しない。「若手が―・む」「売行きが―・む」

の‐ひにん【野非人】

非人人別帳に載せられていない、無宿の非人。

のび‐のび【伸び伸び・延び延び】

①よくのびるさま。落窪物語2「足手あはせて、いとよく―して、辛うじて起きいで」

②急がないさま。曾我物語4「―の御心なるべしと思ひつるに」

③物事の延引するさま。「期日が―になる」

④おさえられることなく自由であるさま。ゆったりしているさま。「―と育つ」「―した生活」

のび‐やか【伸びやか】

(→)「のびらか」に同じ。「―な筆致」

のび‐らか【伸びらか】

①長くのびたさま。源氏物語末摘花「御鼻あさましう高う―に」

②心がゆったりしているさま。源氏物語初音「人の心も―にぞ見ゆるかし」

のび‐りつ【伸び率】

伸びる割合。前の期に比して増加する割合。

の‐びる【野蒜】

ユリ科の多年草。広く山野に自生。地下に球形の鱗茎があり、細い長管状の葉は、長さ約30センチメートル。夏、花茎を出し、紫色を帯びた白色の花を開く。多くの珠芽を混生。全体にネギに似た臭気がある。葉および鱗茎を食用にし、根・茎を摺りつぶして外傷・打身などの薬用とする。ねびる。ぬびる。のびろ。古名、アララギ。〈[季]春〉。「野蒜の花」は〈[季]夏〉。

ノビル

撮影:関戸 勇

のび‐なや・む【伸び悩む】

〔自五〕

伸びそうでいて、初めの勢いほどに伸びない。進展しそうでいて、それほどには進展しない。「若手が―・む」「売行きが―・む」

の‐ひにん【野非人】

非人人別帳に載せられていない、無宿の非人。

のび‐のび【伸び伸び・延び延び】

①よくのびるさま。落窪物語2「足手あはせて、いとよく―して、辛うじて起きいで」

②急がないさま。曾我物語4「―の御心なるべしと思ひつるに」

③物事の延引するさま。「期日が―になる」

④おさえられることなく自由であるさま。ゆったりしているさま。「―と育つ」「―した生活」

のび‐やか【伸びやか】

(→)「のびらか」に同じ。「―な筆致」

のび‐らか【伸びらか】

①長くのびたさま。源氏物語末摘花「御鼻あさましう高う―に」

②心がゆったりしているさま。源氏物語初音「人の心も―にぞ見ゆるかし」

のび‐りつ【伸び率】

伸びる割合。前の期に比して増加する割合。

の‐びる【野蒜】

ユリ科の多年草。広く山野に自生。地下に球形の鱗茎があり、細い長管状の葉は、長さ約30センチメートル。夏、花茎を出し、紫色を帯びた白色の花を開く。多くの珠芽を混生。全体にネギに似た臭気がある。葉および鱗茎を食用にし、根・茎を摺りつぶして外傷・打身などの薬用とする。ねびる。ぬびる。のびろ。古名、アララギ。〈[季]春〉。「野蒜の花」は〈[季]夏〉。

ノビル

撮影:関戸 勇

ノビル(鱗茎)

撮影:関戸 勇

ノビル(鱗茎)

撮影:関戸 勇

の・びる【伸びる・延びる】

〔自上一〕[文]の・ぶ(上二)

➊空間的に長くひろがる。

①長くなる。広くなる。源氏物語総角「大方例の見奉るに皺―・ぶる心地して、めでたくあはれに見まほしき御かたち有様を」。日葡辞書「セイ、また、タケガノブル」。「髪が―・びる」

②ある点にまで、達する。とどく。「鉄道がやっとここまで―・びた」「捜査の手が―・びる」

③ゆるむ。平家物語9「腹帯はるびの―・びて見えさうぞ。しめ給へ」

④にげて遠くへだたる。平家物語4「今は宮も遥かに―・びさせ給ひぬらんとや思ひけん」

⑤時間がたったり古くなったりして、弾力がなくなる。「蕎麦そばが―・びる」「―・びたゴム紐」

⑥溶けたり、やわらかくなったりして、よくひろがる。「糊がうすく―・びた」

⑦疲れたり、なぐられたりして、動けなくなる。「マットに―・びる」「暑さに―・びる」

➋時間が長くなる。

①久しくなる。長引く。西大寺本最勝王経平安初期点「疾病を離れて、寿命延ノビて長からむ」。大鏡後一条「おきな今十廿年の命は今日―・びぬる心地し侍る」。「日照時間が―・びる」「会期が―・びる」

②日時がおくれる。延期になる。源氏物語梅枝「御まゐり―・びぬるを宮にも心もとながらせ給へば、四月にと定めさせ給ふ」

➌心理的にゆるむ。

①のびのびとする。くつろぐ。源氏物語絵合「三月の十日のほどなれば、空もうららかにて人の心も―・び物面白き折なるに」

②たるむ。弛緩する。玉塵抄14「人のぬたでものを懈怠して―・びてゐたことぞ」

③女にうつつをぬかす。でれでれする。浄瑠璃、女殺油地獄「エ忝いと―・びた顔付客は堪らず傍にどうと腰掛け」

➍財産が豊かになる。また、勢力や能力などが盛大になる。浮世草子、子孫大黒柱「商売に精を出し、毎年―・びる店おろしを次郎兵衛入道に聞して喜ばせ」。「輸出量が―・びる」「学力が―・びる」「若手が―・びる」

➎収支差し引いてあまる。浮世草子、好色敗毒散「此の銀を一年壱割にまはして、利足弐百貫目あり、此の利にて世帯入用五拾貫目引いて、百五拾貫目―・びるなり」

◇「伸」は、主として➊・➍の意で使う。「延」は、距離が延長されたり平面的に広がったりする意や➋の意で使う。

ノビレ【Umberto Nobile】

イタリアの軍人・探検家。飛行船ノルゲ号を設計し、1926年北極横断飛行に成功。(1885〜1978)→アムンゼン

の‐びろ・い【野広い】

〔形〕

だだっぴろい。尾崎紅葉、不言不語「―・き台所にお増一人が縮まりて、こそこそと膳立てする」

ノブ【knob】

ドアなどの、丸型のとって。ノッブ。

の・ぶ【伸ぶ・延ぶ】

[一]〔自上二〕

⇒のびる(上一)。

[二]〔他下二〕

⇒のべる(下一)

の・ぶ【述ぶ・陳ぶ】

〔他下二〕

⇒のべる(下一)

の‐ふうず【野風俗】

⇒のふず

の‐ふうぞく【野風俗】

⇒のふず

の‐ぶか【箆深】

射た矢の箆のが深く突き刺さること。平家物語9「馬の額を―に射させて」

の‐ぶき【野蕗】

キク科の多年草。フキとは別属。山の湿った所に生え、高さ約50センチメートル。葉の形はフキに似た腎臓形。夏から秋、多数の白色の小頭状花をつける。果実は粘毛があって付着しやすい。

の‐ぶぎょう【野奉行】‥ギヤウ

野を管理する役人。〈日葡辞書〉

の‐ふく【野服】

遠出・旅行などに着た服。野袴のばかま・打裂ぶっさき羽織の類。

のぶこ【伸子】

小説。宮本百合子作。「改造」に連載後、1928年刊。プロレタリア文学の先駆的長編。作者自身の恋愛・結婚から離婚に至るまでの生活が素材。

の‐ぶし【野伏・野臥】

①山野に野宿して修行する僧。山伏。

②山野に隠れ伏す軍勢。伏兵ふくへい。伏勢ふせぜい。また、それによる攻撃・戦闘。野伏いくさ。太平記34「馬に乗るかとせば―に成て」。日葡辞書「ノブシヲカクル」

③(「野武士」とも書く)中世、落武者を脅迫し甲冑などをはぎ取った農民の武装集団。また、山賊の類。野ぶせり。

④蹴鞠で、鞠足まりあしを補助する者。

の‐ふず【野風俗】

(ノフウゾクの転。ノフウズとも)無作法なこと。放埒。横着。のほうず。浮世草子、御前義経記「―も事によるぞかし」

の‐ぶすま【野衾】

①叩いた小鳥の肉と鯛の身をざっとゆで、鮑あわびを薄くへぎ、袋のようにしたものと共に煮た料理。

②ムササビの異称。(物類称呼)

の‐ぶせ【野布施】

葬場で参会者に分け与える施物。

の‐ぶせり【野伏せり・野臥せり】

①山野に野宿すること。また、その者。本朝二十不孝「足腰の立たぬ―の非人を語らひ」

②山野にひそむ強盗。山賊。のぶし。

のぶたか【信高】

江戸初期の刀工。初代は俗名、河村左衛門。美濃の人。尾張に移住。政常・氏房と並んで尾張三作と称。(1561〜1636)

の‐ぶち【野縁】

〔建〕天井裏など隠れた位置に取り付ける細長い材。

の‐ぶち【野扶持】

江戸時代、鳥見などの下級役人に給した扶持。

の‐ぶと・い【野太い・箆太い】

〔形〕[文]のぶと・し(ク)

①甚だ横着である。大胆である。ずぶとい。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「まづ身に逢ひたいといふべい所、竹を呼び出しくれとは―・い者だ」

②声が太い。

の‐ぶどう【野葡萄】‥ダウ

ブドウ科の落葉蔓性低木。巻きひげは二股に分かれ、葉は円い心臓形で深く3〜5裂。夏、淡黄緑色5弁の小花をつけ、花後、球形の液果を結び、熟すと白・紫・碧など混交し、濃色の斑点を有する。食べられない。ザトウエビ。ヘビブドウ。〈[季]秋〉

のぶとき【信時】

姓氏の一つ。

⇒のぶとき‐きよし【信時潔】

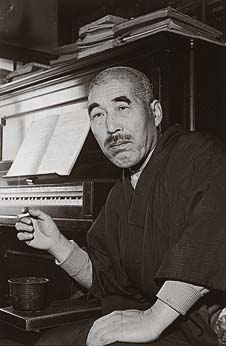

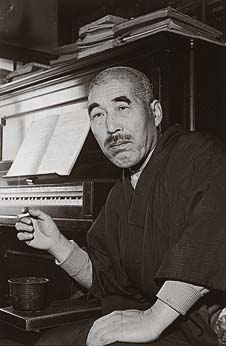

のぶとき‐きよし【信時潔】

作曲家。大阪生れ。東京音楽学校卒。ドイツに留学、帰国後古典的和声による歌曲を多く作曲。「海行かば」「沙羅」「海道東征」など。(1887〜1965)

信時潔

撮影:田村 茂

の・びる【伸びる・延びる】

〔自上一〕[文]の・ぶ(上二)

➊空間的に長くひろがる。

①長くなる。広くなる。源氏物語総角「大方例の見奉るに皺―・ぶる心地して、めでたくあはれに見まほしき御かたち有様を」。日葡辞書「セイ、また、タケガノブル」。「髪が―・びる」

②ある点にまで、達する。とどく。「鉄道がやっとここまで―・びた」「捜査の手が―・びる」

③ゆるむ。平家物語9「腹帯はるびの―・びて見えさうぞ。しめ給へ」

④にげて遠くへだたる。平家物語4「今は宮も遥かに―・びさせ給ひぬらんとや思ひけん」

⑤時間がたったり古くなったりして、弾力がなくなる。「蕎麦そばが―・びる」「―・びたゴム紐」

⑥溶けたり、やわらかくなったりして、よくひろがる。「糊がうすく―・びた」

⑦疲れたり、なぐられたりして、動けなくなる。「マットに―・びる」「暑さに―・びる」

➋時間が長くなる。

①久しくなる。長引く。西大寺本最勝王経平安初期点「疾病を離れて、寿命延ノビて長からむ」。大鏡後一条「おきな今十廿年の命は今日―・びぬる心地し侍る」。「日照時間が―・びる」「会期が―・びる」

②日時がおくれる。延期になる。源氏物語梅枝「御まゐり―・びぬるを宮にも心もとながらせ給へば、四月にと定めさせ給ふ」

➌心理的にゆるむ。

①のびのびとする。くつろぐ。源氏物語絵合「三月の十日のほどなれば、空もうららかにて人の心も―・び物面白き折なるに」

②たるむ。弛緩する。玉塵抄14「人のぬたでものを懈怠して―・びてゐたことぞ」

③女にうつつをぬかす。でれでれする。浄瑠璃、女殺油地獄「エ忝いと―・びた顔付客は堪らず傍にどうと腰掛け」

➍財産が豊かになる。また、勢力や能力などが盛大になる。浮世草子、子孫大黒柱「商売に精を出し、毎年―・びる店おろしを次郎兵衛入道に聞して喜ばせ」。「輸出量が―・びる」「学力が―・びる」「若手が―・びる」

➎収支差し引いてあまる。浮世草子、好色敗毒散「此の銀を一年壱割にまはして、利足弐百貫目あり、此の利にて世帯入用五拾貫目引いて、百五拾貫目―・びるなり」

◇「伸」は、主として➊・➍の意で使う。「延」は、距離が延長されたり平面的に広がったりする意や➋の意で使う。

ノビレ【Umberto Nobile】

イタリアの軍人・探検家。飛行船ノルゲ号を設計し、1926年北極横断飛行に成功。(1885〜1978)→アムンゼン

の‐びろ・い【野広い】

〔形〕

だだっぴろい。尾崎紅葉、不言不語「―・き台所にお増一人が縮まりて、こそこそと膳立てする」

ノブ【knob】

ドアなどの、丸型のとって。ノッブ。

の・ぶ【伸ぶ・延ぶ】

[一]〔自上二〕

⇒のびる(上一)。

[二]〔他下二〕

⇒のべる(下一)

の・ぶ【述ぶ・陳ぶ】

〔他下二〕

⇒のべる(下一)

の‐ふうず【野風俗】

⇒のふず

の‐ふうぞく【野風俗】

⇒のふず

の‐ぶか【箆深】

射た矢の箆のが深く突き刺さること。平家物語9「馬の額を―に射させて」

の‐ぶき【野蕗】

キク科の多年草。フキとは別属。山の湿った所に生え、高さ約50センチメートル。葉の形はフキに似た腎臓形。夏から秋、多数の白色の小頭状花をつける。果実は粘毛があって付着しやすい。

の‐ぶぎょう【野奉行】‥ギヤウ

野を管理する役人。〈日葡辞書〉

の‐ふく【野服】

遠出・旅行などに着た服。野袴のばかま・打裂ぶっさき羽織の類。

のぶこ【伸子】

小説。宮本百合子作。「改造」に連載後、1928年刊。プロレタリア文学の先駆的長編。作者自身の恋愛・結婚から離婚に至るまでの生活が素材。

の‐ぶし【野伏・野臥】

①山野に野宿して修行する僧。山伏。

②山野に隠れ伏す軍勢。伏兵ふくへい。伏勢ふせぜい。また、それによる攻撃・戦闘。野伏いくさ。太平記34「馬に乗るかとせば―に成て」。日葡辞書「ノブシヲカクル」

③(「野武士」とも書く)中世、落武者を脅迫し甲冑などをはぎ取った農民の武装集団。また、山賊の類。野ぶせり。

④蹴鞠で、鞠足まりあしを補助する者。

の‐ふず【野風俗】

(ノフウゾクの転。ノフウズとも)無作法なこと。放埒。横着。のほうず。浮世草子、御前義経記「―も事によるぞかし」

の‐ぶすま【野衾】

①叩いた小鳥の肉と鯛の身をざっとゆで、鮑あわびを薄くへぎ、袋のようにしたものと共に煮た料理。

②ムササビの異称。(物類称呼)

の‐ぶせ【野布施】

葬場で参会者に分け与える施物。

の‐ぶせり【野伏せり・野臥せり】

①山野に野宿すること。また、その者。本朝二十不孝「足腰の立たぬ―の非人を語らひ」

②山野にひそむ強盗。山賊。のぶし。

のぶたか【信高】

江戸初期の刀工。初代は俗名、河村左衛門。美濃の人。尾張に移住。政常・氏房と並んで尾張三作と称。(1561〜1636)

の‐ぶち【野縁】

〔建〕天井裏など隠れた位置に取り付ける細長い材。

の‐ぶち【野扶持】

江戸時代、鳥見などの下級役人に給した扶持。

の‐ぶと・い【野太い・箆太い】

〔形〕[文]のぶと・し(ク)

①甚だ横着である。大胆である。ずぶとい。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「まづ身に逢ひたいといふべい所、竹を呼び出しくれとは―・い者だ」

②声が太い。

の‐ぶどう【野葡萄】‥ダウ

ブドウ科の落葉蔓性低木。巻きひげは二股に分かれ、葉は円い心臓形で深く3〜5裂。夏、淡黄緑色5弁の小花をつけ、花後、球形の液果を結び、熟すと白・紫・碧など混交し、濃色の斑点を有する。食べられない。ザトウエビ。ヘビブドウ。〈[季]秋〉

のぶとき【信時】

姓氏の一つ。

⇒のぶとき‐きよし【信時潔】

のぶとき‐きよし【信時潔】

作曲家。大阪生れ。東京音楽学校卒。ドイツに留学、帰国後古典的和声による歌曲を多く作曲。「海行かば」「沙羅」「海道東征」など。(1887〜1965)

信時潔

撮影:田村 茂

⇒のぶとき【信時】

のぶながき【信長記】

「信長公記しんちょうこうき」参照。

のぶ‐の‐き【化香樹】

〔植〕ノグルミの別称。

のぶふさ【延房】

鎌倉初期の備前福岡(現、岡山県瀬戸内市長船おさふね町)の刀工。福岡一文字いちもんじの作風を示す。

の‐ぶみ【野文】

江戸時代、貧者の葬式に僧が列席しないで、引導を渡すかわりに交付した文書。

のぶれ‐ば【陳者】

(候文の手紙で、挨拶のことばのあと、本文に入る前に記すことば)申し上げますと。申し上げますが。

の‐ぶろ【野風呂】

(→)「のてんぶろ」に同じ。

の‐ぶろ【野風炉】

茶道で、野点のだてに用いる風炉。

のべ【延べ】

①のべること。のべたもの。

②同一のものが何回も含まれていても、そのそれぞれを一単位に数えた総計。「―人員」「―50日」

③延取引の略。

④延紙の略。好色一代女5「細緒の雪駄せった、―の鼻紙を見せかけ」

の‐べ【野辺】

①野のあたり。のら。万葉集20「―見る毎にねのみし泣かゆ」。「―の花」

②埋葬場。または火葬場。

のべ‐いた【延板】

平らに延ばして板状とした金属。

のべ‐うち【延べ打ち】

金属を鍛えて平らに打ち延べてつくること。また、つくった物。「―のキセル」

のべ‐うり【延売】

即座に決済せず、延勘定で商品を売ること。江戸中期以降普及。↔延買

のべおか【延岡】‥ヲカ

宮崎県北東部の市。もと内藤氏7万石の城下町。五ケ瀬川河口三角州上に位置し、化学工業が発達。人口13万1千。

のべ‐おくり【野辺送り】

①遺骸を火葬場または埋葬場まで見送ること。のおくり。のべのおくり。

②葬式。

のべ‐がい【延買】‥ガヒ

延払いで商品を買うこと。↔延売

のべ‐かがみ【延べ鏡】

懐中鏡。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「思ひ付いたる―、出して写して読み取る文章」

のべ‐がく【延楽】

雅楽の、延拍子のべびょうしによる曲の総称。↔早楽はやがく

のべ‐がね【延金】

①鍛えて平らに延ばした金属。

②切金きりきんの一種。金銀をうすく打ち延ばしたもの。必要に応じ、切って貨幣に代用した。

③刀剣の異称。

のべ‐がみ【延紙】

①縦7寸(約21センチメートル)、横9寸(約27センチメートル)ほどの小形鼻紙。中世に公家の懐中紙であった吉野のべ紙に由来。好色一代男1「―に数歯枝かずようじを見せかけ」

②半紙に対する全紙。また、基準寸法より大判の紙。

のべ‐かんじょう【延勘定】‥ヂヤウ

即座でなく、一定の期間をおいて決済すること。延払い。

のべ‐ギセル【延煙管】

延打のべうちで製したキセル。

のべ‐きん【延金】

①鎚つちで叩いて延ばした金。

②借金などの支払いを遅らせたために払う利息。延銀。

のべ‐ぎん【延銀】

①鎚で叩いて延ばした銀。

②(→)「のべきん」2に同じ。

のべ‐く【延句】

物事を延ばし、遅らせるための言い訳。申し訳。日葡辞書「ノベクヲイ(言)ウ」

のべ‐ごめ【延米】

一時、金を立てかえてもらって買い込んでおく米。利子をも見込んで普通よりは高い。その米をまた売った金で、急場の入費にゅうひにあてた。

のべ‐ざお【延べ棹・延べ竿】‥ザヲ

①継ぎ棹でない三味線の棹。

②継ぎ竿でない釣竿。

のべ‐しじめ【延べ縮め】

のばしたりちぢめたりすること。自由勝手にすること。また、かけひきをすること。落窪物語1「北の方の御心に任せて―し給ふ」

のべ‐じんいん【延べ人員】‥ヰン

ある仕事に従事した人員を、仮に1日で仕上げるものとして換算した総人員数。例えば五人で4日かかった仕事の延人員は20人。

のべ‐ずり【延べ磨り】

蒔絵まきえをつくる時、漆を古綿にひたして上面にすりつけること。

のべ‐だか【延高】

江戸時代、石高は同じでも物成ものなり(年貢)の低い知行所から高い知行所に移った場合、増した物成高に応じて実質的に増した知行高のこと。↔込高こみだか

のべたら

絶え間なくだらだらとつづくさま。のべつ。「―ものを食う」

のべ‐だん【延べ段】

庭の石敷の一種。園路の一部として長方形の切石と自然石とを組み合わせて作る。

のべ‐ちぢめ【延べ縮め】

のばしたりちぢめたりすること。伸縮。

のべつ

絶え間ないこと。ひっきりなし。のべたら。「―飲んでいる」

⇒のべつ‐まくなし【のべつ幕無し】

のべ‐つぼ【延坪】

家屋床面積の総計。2階建ならば1階と2階との合計坪数。延面積。

のべつ‐まくなし【のべつ幕無し】

①芝居で、幕を引かず、休みなく引き続いて演ずること。

②転じて、ひっきりなしにつづくさま。「―に小言こごとをいう」

⇒のべつ

のべ‐とりひき【延取引】

代金をすぐに支払わず、一定の期間をおいて決済する取引。

のべ‐にっすう【延べ日数】

ある仕事に要した日数を、仮に1人で仕上げるものとして換算した総日数。例えば5人で4日かかった仕事の延べ日数は20日。

のべ‐の‐おくり【野辺の送り】

(→)「のべおくり」に同じ。浄瑠璃、井筒業平河内通「―の門火たく」

のべ‐の‐けぶり【野辺の煙】

火葬の煙。新古今和歌集哀傷「あはれ君いかなる―にてむなしき空の雲となりけむ」

のべ‐の‐はながみ【延べの鼻紙】

(→)「のべがみ」1に同じ。

のべ‐は【延羽】

鳥が羽を延ばすこと。また、その延ばした羽。浄瑠璃、十二段「白鳩の…―ゆたけきその風情」

のべ‐はながみ【延鼻紙】

(→)「のべがみ」1に同じ。

のべ‐ばらい【延払い】‥バラヒ

売買契約の際、代金をすぐに支払わずある期間後にのばすこと。かけはらい。

⇒のべばらい‐ゆしゅつ【延払い輸出】

のべばらい‐ゆしゅつ【延払い輸出】‥バラヒ‥

輸出業者が輸入業者に代金支払いを一定期間猶予する輸出方式。

⇒のべ‐ばらい【延払い】

のべ‐びょうし【延拍子】‥ビヤウ‥

雅楽の拍子の一つ。各小拍子こびょうし(洋楽の小節に相当)が8拍からなる。↔早拍子

のべ‐ぼう【延べ棒】‥バウ

①延ばして棒状とした金属。「金の―」

②餅などを延ばすのに用いる木製の棒。

のべ‐まい【延米】

(→)出目米でめまいに同じ。

のべ‐めんせき【延べ面積】

建築物の各階の床面積を合計したもの。延床面積。

のべやま‐はら【野辺山原】

長野県南佐久郡にある八ヶ岳東麓の高原。高原野菜栽培・酪農を営む。国立天文台の観測所がある。野辺山高原。

野辺山原(1)

撮影:関戸 勇

⇒のぶとき【信時】

のぶながき【信長記】

「信長公記しんちょうこうき」参照。

のぶ‐の‐き【化香樹】

〔植〕ノグルミの別称。

のぶふさ【延房】

鎌倉初期の備前福岡(現、岡山県瀬戸内市長船おさふね町)の刀工。福岡一文字いちもんじの作風を示す。

の‐ぶみ【野文】

江戸時代、貧者の葬式に僧が列席しないで、引導を渡すかわりに交付した文書。

のぶれ‐ば【陳者】

(候文の手紙で、挨拶のことばのあと、本文に入る前に記すことば)申し上げますと。申し上げますが。

の‐ぶろ【野風呂】

(→)「のてんぶろ」に同じ。

の‐ぶろ【野風炉】

茶道で、野点のだてに用いる風炉。

のべ【延べ】

①のべること。のべたもの。

②同一のものが何回も含まれていても、そのそれぞれを一単位に数えた総計。「―人員」「―50日」

③延取引の略。

④延紙の略。好色一代女5「細緒の雪駄せった、―の鼻紙を見せかけ」

の‐べ【野辺】

①野のあたり。のら。万葉集20「―見る毎にねのみし泣かゆ」。「―の花」

②埋葬場。または火葬場。

のべ‐いた【延板】

平らに延ばして板状とした金属。

のべ‐うち【延べ打ち】

金属を鍛えて平らに打ち延べてつくること。また、つくった物。「―のキセル」

のべ‐うり【延売】

即座に決済せず、延勘定で商品を売ること。江戸中期以降普及。↔延買

のべおか【延岡】‥ヲカ

宮崎県北東部の市。もと内藤氏7万石の城下町。五ケ瀬川河口三角州上に位置し、化学工業が発達。人口13万1千。

のべ‐おくり【野辺送り】

①遺骸を火葬場または埋葬場まで見送ること。のおくり。のべのおくり。

②葬式。

のべ‐がい【延買】‥ガヒ

延払いで商品を買うこと。↔延売

のべ‐かがみ【延べ鏡】

懐中鏡。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「思ひ付いたる―、出して写して読み取る文章」

のべ‐がく【延楽】

雅楽の、延拍子のべびょうしによる曲の総称。↔早楽はやがく

のべ‐がね【延金】

①鍛えて平らに延ばした金属。

②切金きりきんの一種。金銀をうすく打ち延ばしたもの。必要に応じ、切って貨幣に代用した。

③刀剣の異称。

のべ‐がみ【延紙】

①縦7寸(約21センチメートル)、横9寸(約27センチメートル)ほどの小形鼻紙。中世に公家の懐中紙であった吉野のべ紙に由来。好色一代男1「―に数歯枝かずようじを見せかけ」

②半紙に対する全紙。また、基準寸法より大判の紙。

のべ‐かんじょう【延勘定】‥ヂヤウ

即座でなく、一定の期間をおいて決済すること。延払い。

のべ‐ギセル【延煙管】

延打のべうちで製したキセル。

のべ‐きん【延金】

①鎚つちで叩いて延ばした金。

②借金などの支払いを遅らせたために払う利息。延銀。

のべ‐ぎん【延銀】

①鎚で叩いて延ばした銀。

②(→)「のべきん」2に同じ。

のべ‐く【延句】

物事を延ばし、遅らせるための言い訳。申し訳。日葡辞書「ノベクヲイ(言)ウ」

のべ‐ごめ【延米】

一時、金を立てかえてもらって買い込んでおく米。利子をも見込んで普通よりは高い。その米をまた売った金で、急場の入費にゅうひにあてた。

のべ‐ざお【延べ棹・延べ竿】‥ザヲ

①継ぎ棹でない三味線の棹。

②継ぎ竿でない釣竿。

のべ‐しじめ【延べ縮め】

のばしたりちぢめたりすること。自由勝手にすること。また、かけひきをすること。落窪物語1「北の方の御心に任せて―し給ふ」

のべ‐じんいん【延べ人員】‥ヰン

ある仕事に従事した人員を、仮に1日で仕上げるものとして換算した総人員数。例えば五人で4日かかった仕事の延人員は20人。

のべ‐ずり【延べ磨り】

蒔絵まきえをつくる時、漆を古綿にひたして上面にすりつけること。

のべ‐だか【延高】

江戸時代、石高は同じでも物成ものなり(年貢)の低い知行所から高い知行所に移った場合、増した物成高に応じて実質的に増した知行高のこと。↔込高こみだか

のべたら

絶え間なくだらだらとつづくさま。のべつ。「―ものを食う」

のべ‐だん【延べ段】

庭の石敷の一種。園路の一部として長方形の切石と自然石とを組み合わせて作る。

のべ‐ちぢめ【延べ縮め】

のばしたりちぢめたりすること。伸縮。

のべつ

絶え間ないこと。ひっきりなし。のべたら。「―飲んでいる」

⇒のべつ‐まくなし【のべつ幕無し】

のべ‐つぼ【延坪】

家屋床面積の総計。2階建ならば1階と2階との合計坪数。延面積。

のべつ‐まくなし【のべつ幕無し】

①芝居で、幕を引かず、休みなく引き続いて演ずること。

②転じて、ひっきりなしにつづくさま。「―に小言こごとをいう」

⇒のべつ

のべ‐とりひき【延取引】

代金をすぐに支払わず、一定の期間をおいて決済する取引。

のべ‐にっすう【延べ日数】

ある仕事に要した日数を、仮に1人で仕上げるものとして換算した総日数。例えば5人で4日かかった仕事の延べ日数は20日。

のべ‐の‐おくり【野辺の送り】

(→)「のべおくり」に同じ。浄瑠璃、井筒業平河内通「―の門火たく」

のべ‐の‐けぶり【野辺の煙】

火葬の煙。新古今和歌集哀傷「あはれ君いかなる―にてむなしき空の雲となりけむ」

のべ‐の‐はながみ【延べの鼻紙】

(→)「のべがみ」1に同じ。

のべ‐は【延羽】

鳥が羽を延ばすこと。また、その延ばした羽。浄瑠璃、十二段「白鳩の…―ゆたけきその風情」

のべ‐はながみ【延鼻紙】

(→)「のべがみ」1に同じ。

のべ‐ばらい【延払い】‥バラヒ

売買契約の際、代金をすぐに支払わずある期間後にのばすこと。かけはらい。

⇒のべばらい‐ゆしゅつ【延払い輸出】

のべばらい‐ゆしゅつ【延払い輸出】‥バラヒ‥

輸出業者が輸入業者に代金支払いを一定期間猶予する輸出方式。

⇒のべ‐ばらい【延払い】

のべ‐びょうし【延拍子】‥ビヤウ‥

雅楽の拍子の一つ。各小拍子こびょうし(洋楽の小節に相当)が8拍からなる。↔早拍子

のべ‐ぼう【延べ棒】‥バウ

①延ばして棒状とした金属。「金の―」

②餅などを延ばすのに用いる木製の棒。

のべ‐まい【延米】

(→)出目米でめまいに同じ。

のべ‐めんせき【延べ面積】

建築物の各階の床面積を合計したもの。延床面積。

のべやま‐はら【野辺山原】

長野県南佐久郡にある八ヶ岳東麓の高原。高原野菜栽培・酪農を営む。国立天文台の観測所がある。野辺山高原。

野辺山原(1)

撮影:関戸 勇

野辺山原(2)

撮影:関戸 勇

野辺山原(2)

撮影:関戸 勇

ノベライズ【novelize】

映画やテレビの脚本、漫画などを小説に仕立てること。

ノベライゼーション【novelization】

映画やテレビの脚本を小説に仕立てること。

ノベル【novel】

小説。特に、長編小説。

の・べる【伸べる・延べる】

〔他下一〕[文]の・ぶ(下二)

①曲がったもの・巻いたものなどを、平面的に長くのばす、また、ひろげる。源氏物語須磨「位をもかへし奉りて侍るに、私ざまには腰―・べて」。平家物語灌頂「一谷といふ処にて一門多く滅びし後は直衣束帯を引き替へて鉄くろがねを―・べて身に纏ひ」。「救いの手を―・べる」「床を―・べる」

②(「法席を―・ぶ」などの形で、席むしろを広げる意から)法会ほうえなどを執り行う。太平記15「大師これを受けて…一代説教の法席を展のべ給ひけり」

③時間的に長く持続させる。源氏物語絵合「静かに籠りゐて後の世の事を勤め、かつは齢をも―・べむ」

④延期する。源氏物語少女「一度にと定めさせ給ひしかど、騒がしきやうなりとて、中宮はすこし―・べさせ給ふ」

⑤心理的にくつろぐようにする。のびのびとさせる。万葉集10「春の野に心―・べむと思ふどち来し今日の日は暮れずもあらぬか」。源氏物語総角「げに古歌ふることぞ人の心を―・ぶるたよりなりける」

⑥水などを加えて、薄くし、量をふやす。尤之双紙もっとものそうし「汁の味噌の濃きは湯にて―・ぶる」

の・べる【述べる・陳べる】

〔他下一〕[文]の・ぶ(下二)

(「伸べる」と同源)

①ことばを連ねて言い表す。説く。語る。告げる。言う。万葉集11「物に寄せて思を―・ぶる」。源氏物語若菜上「事々しく面白かるべき折の事ならねば、ただ心を―・べて」。天草本平家物語「そのあはれな体ていは言語に―・べられぬ体でござつた」。「意見を―・べる」

②文章にしるす。類聚名義抄「撰、エラフ・ノブ」。「前の章で―・べたが」

③事情を言う。言いわけをする。枕草子278「いかでかく心もなきぞなどいへど、―・ぶることもいはれたり」。源氏物語夕顔「いかなる行触れにかからせ給ふぞや。―・べやらせ給ふことこそ、誠とも思う給へられね」

ノベルティー【novelty】

(「目新しいもの」の意)宣伝のため、社名や商品名を記して顧客に配布する品物。ノベルティー‐グッズ。

ノベレット【novelette】

(novelの指小辞)

①短編・中編小説。

②〔音〕自由な形式の物語風のピアノ小品。

のべ‐わけ【延べ分け】

金銀などを分けて鍛え、平たく延ばして飾りとすること。また、その飾り。男色大鑑「金銀―のかうがい」

のべ‐わたし【延べ渡し】

売買契約の際、現品をすぐに渡さずに、ある期間後に渡すこと。

の‐へん【野辺】

野のあたり。のべ。狂言、靱猿「今日は―へ狙ひ物に出うと存ずる」

の‐ほうず【野方図・野放途】‥ハウヅ

①ずうずうしいさま。横柄なさま。浮世風呂3「あたりに人様も御座らツしやんねへ様に、―な奴等ぢやアねへか」

②際限のないさま。しまりがないさま。「―に広がる」

ノボカイン【Novocaine】

局所麻酔剤の一つ。塩酸パラアミノベンゾイル‐ジエチルアミノエタノール(塩酸プロカイン)の商品名。毒性が少ない。

のほ‐ぎり【鋸】

のこぎり。〈新撰字鏡6〉

のぼ・す【上す】

[一]〔他五〕

(「のぼせる」を四段に活用させた語)

①高い所へ上げる。世間胸算用5「少年の時は花をむしり紙烏いかを―・し」

②位を引き上げる。

③都へ送りやる。天草本平家物語「頼朝…代官として弟の範頼と義経を―・いて」

④おだてる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―・せば此奴が―・されて、なる程盗んでくれうといふ」

⑤提示する。「口に―・す」

⑥頭に浮かべる。「そんな事を意識に―・す暇もない」

[二]〔他下二〕

⇒のぼせる(下一)

のぼせ【逆上】

のぼせること。上気。ぎゃくじょう。

⇒のぼせ‐め【逆上目】

のぼせ‐あが・る【逆上せ上がる】

〔自五〕

大層のぼせる。「入賞して―・る」「歌手に―・る」

のぼせ‐に【上せ荷】

地方から都に送る荷。

のぼせ‐め【逆上目】

眼のあかく充血する病気。

⇒のぼせ【逆上】

のぼ・せる【上せる】

〔他下一〕[文]のぼ・す(下二)

(順々にたどって高い所へ行かせる)

①高い所へ上げる。登らせる。竹取物語「粗籠あらこに人を―・せて釣り上げさせて」。徒然草「高名の木のぼりといひし男、人をおきてて高き木に―・せて、梢を切らせしに」

②上流へやる。さかのぼらせる。万葉集1「真木の枛手つまでを百足らず筏に作り―・すらむ」

③貴人のもとへ呼び寄せる。枕草子49「下なるをも呼び―・せ」

④位を引き上げる。

⑤地方から都へやる。平家物語12「鎌倉殿に此の由申しければ、舎弟参河の守範頼を討手に―・せ給ふべき由仰せられけり」。御伽草子、物くさ太郎「料足を集めて京へ―・せけり」

⑥いい気にさせる。おだてる。傾城禁短気「今少し―・せなば、五十両は出しさうな大臣と思ひ」

⑦上に置く。「食卓に―・せる」

⑧提示する。「話題に―・せる」

⑨書きとどめる。「記録に―・せる」

⑩念頭に浮かべる。「一人の女を意識に―・せる」

のぼ・せる【逆上せる】

〔自下一〕

①上気する。血が頭へのぼる。浮世風呂2「―・せないで至極よいお薬でございます」。「長湯して―・せる」「人いきれに―・せる」

②転じて、理性を失う。血迷う。逆上する。「―・せて前後の見さかいもなくなる」

③夢中になる。熱中する。「女に―・せる」

④思い上がる。「優勝して―・せる」

の‐ぼたん【野牡丹】

ノボタン科の常緑低木。アジア南部・オーストラリアに広く分布し、日本でも沖縄に自生。また、観賞用に温室で栽培。高さ約1メートル。全株に淡褐色の剛毛を密生。葉は卵形または楕円形、革質。初夏、枝頂に紅紫色の5弁花を開く。果実は壺形で、鱗毛を密生。漢名、山石榴。メラストマ。〈[季]夏〉

の‐ぼて【野火手】

(四国で)葬列の先頭に立つ火。火火手ひぼて。火手ほで。

の‐ぼとけ【野仏】

野中にある仏像。野原に立てられた仏像。

のぼの【能褒野】

三重県亀山市の町。日本武尊やまとたけるのみことを埋葬した地と称し、能褒野神社がある。

能褒野神社 日本武尊埋葬地

撮影:的場 啓

ノベライズ【novelize】

映画やテレビの脚本、漫画などを小説に仕立てること。

ノベライゼーション【novelization】

映画やテレビの脚本を小説に仕立てること。

ノベル【novel】

小説。特に、長編小説。

の・べる【伸べる・延べる】

〔他下一〕[文]の・ぶ(下二)

①曲がったもの・巻いたものなどを、平面的に長くのばす、また、ひろげる。源氏物語須磨「位をもかへし奉りて侍るに、私ざまには腰―・べて」。平家物語灌頂「一谷といふ処にて一門多く滅びし後は直衣束帯を引き替へて鉄くろがねを―・べて身に纏ひ」。「救いの手を―・べる」「床を―・べる」

②(「法席を―・ぶ」などの形で、席むしろを広げる意から)法会ほうえなどを執り行う。太平記15「大師これを受けて…一代説教の法席を展のべ給ひけり」

③時間的に長く持続させる。源氏物語絵合「静かに籠りゐて後の世の事を勤め、かつは齢をも―・べむ」

④延期する。源氏物語少女「一度にと定めさせ給ひしかど、騒がしきやうなりとて、中宮はすこし―・べさせ給ふ」

⑤心理的にくつろぐようにする。のびのびとさせる。万葉集10「春の野に心―・べむと思ふどち来し今日の日は暮れずもあらぬか」。源氏物語総角「げに古歌ふることぞ人の心を―・ぶるたよりなりける」

⑥水などを加えて、薄くし、量をふやす。尤之双紙もっとものそうし「汁の味噌の濃きは湯にて―・ぶる」

の・べる【述べる・陳べる】

〔他下一〕[文]の・ぶ(下二)

(「伸べる」と同源)

①ことばを連ねて言い表す。説く。語る。告げる。言う。万葉集11「物に寄せて思を―・ぶる」。源氏物語若菜上「事々しく面白かるべき折の事ならねば、ただ心を―・べて」。天草本平家物語「そのあはれな体ていは言語に―・べられぬ体でござつた」。「意見を―・べる」

②文章にしるす。類聚名義抄「撰、エラフ・ノブ」。「前の章で―・べたが」

③事情を言う。言いわけをする。枕草子278「いかでかく心もなきぞなどいへど、―・ぶることもいはれたり」。源氏物語夕顔「いかなる行触れにかからせ給ふぞや。―・べやらせ給ふことこそ、誠とも思う給へられね」

ノベルティー【novelty】

(「目新しいもの」の意)宣伝のため、社名や商品名を記して顧客に配布する品物。ノベルティー‐グッズ。

ノベレット【novelette】

(novelの指小辞)

①短編・中編小説。

②〔音〕自由な形式の物語風のピアノ小品。

のべ‐わけ【延べ分け】

金銀などを分けて鍛え、平たく延ばして飾りとすること。また、その飾り。男色大鑑「金銀―のかうがい」

のべ‐わたし【延べ渡し】

売買契約の際、現品をすぐに渡さずに、ある期間後に渡すこと。

の‐へん【野辺】

野のあたり。のべ。狂言、靱猿「今日は―へ狙ひ物に出うと存ずる」

の‐ほうず【野方図・野放途】‥ハウヅ

①ずうずうしいさま。横柄なさま。浮世風呂3「あたりに人様も御座らツしやんねへ様に、―な奴等ぢやアねへか」

②際限のないさま。しまりがないさま。「―に広がる」

ノボカイン【Novocaine】

局所麻酔剤の一つ。塩酸パラアミノベンゾイル‐ジエチルアミノエタノール(塩酸プロカイン)の商品名。毒性が少ない。

のほ‐ぎり【鋸】

のこぎり。〈新撰字鏡6〉

のぼ・す【上す】

[一]〔他五〕

(「のぼせる」を四段に活用させた語)

①高い所へ上げる。世間胸算用5「少年の時は花をむしり紙烏いかを―・し」

②位を引き上げる。

③都へ送りやる。天草本平家物語「頼朝…代官として弟の範頼と義経を―・いて」

④おだてる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―・せば此奴が―・されて、なる程盗んでくれうといふ」

⑤提示する。「口に―・す」

⑥頭に浮かべる。「そんな事を意識に―・す暇もない」

[二]〔他下二〕

⇒のぼせる(下一)

のぼせ【逆上】

のぼせること。上気。ぎゃくじょう。

⇒のぼせ‐め【逆上目】

のぼせ‐あが・る【逆上せ上がる】

〔自五〕

大層のぼせる。「入賞して―・る」「歌手に―・る」

のぼせ‐に【上せ荷】

地方から都に送る荷。

のぼせ‐め【逆上目】

眼のあかく充血する病気。

⇒のぼせ【逆上】

のぼ・せる【上せる】

〔他下一〕[文]のぼ・す(下二)

(順々にたどって高い所へ行かせる)

①高い所へ上げる。登らせる。竹取物語「粗籠あらこに人を―・せて釣り上げさせて」。徒然草「高名の木のぼりといひし男、人をおきてて高き木に―・せて、梢を切らせしに」

②上流へやる。さかのぼらせる。万葉集1「真木の枛手つまでを百足らず筏に作り―・すらむ」

③貴人のもとへ呼び寄せる。枕草子49「下なるをも呼び―・せ」

④位を引き上げる。

⑤地方から都へやる。平家物語12「鎌倉殿に此の由申しければ、舎弟参河の守範頼を討手に―・せ給ふべき由仰せられけり」。御伽草子、物くさ太郎「料足を集めて京へ―・せけり」

⑥いい気にさせる。おだてる。傾城禁短気「今少し―・せなば、五十両は出しさうな大臣と思ひ」

⑦上に置く。「食卓に―・せる」

⑧提示する。「話題に―・せる」

⑨書きとどめる。「記録に―・せる」

⑩念頭に浮かべる。「一人の女を意識に―・せる」

のぼ・せる【逆上せる】

〔自下一〕

①上気する。血が頭へのぼる。浮世風呂2「―・せないで至極よいお薬でございます」。「長湯して―・せる」「人いきれに―・せる」

②転じて、理性を失う。血迷う。逆上する。「―・せて前後の見さかいもなくなる」

③夢中になる。熱中する。「女に―・せる」

④思い上がる。「優勝して―・せる」

の‐ぼたん【野牡丹】

ノボタン科の常緑低木。アジア南部・オーストラリアに広く分布し、日本でも沖縄に自生。また、観賞用に温室で栽培。高さ約1メートル。全株に淡褐色の剛毛を密生。葉は卵形または楕円形、革質。初夏、枝頂に紅紫色の5弁花を開く。果実は壺形で、鱗毛を密生。漢名、山石榴。メラストマ。〈[季]夏〉

の‐ぼて【野火手】

(四国で)葬列の先頭に立つ火。火火手ひぼて。火手ほで。

の‐ぼとけ【野仏】

野中にある仏像。野原に立てられた仏像。

のぼの【能褒野】

三重県亀山市の町。日本武尊やまとたけるのみことを埋葬した地と称し、能褒野神社がある。

能褒野神社 日本武尊埋葬地

撮影:的場 啓

のほほん

①江戸時代の俗謡の囃子詞はやしことば。

②他に無頓着で平然としているさま。「親の苦労も知らず―としている」「―と暮らす」

のぼり【上り・登り・昇り】

①のぼること。高い所へ行くこと。また、その道。

②地方から都に向かって行くこと。上京。平家物語3「この瀬にも漏れさせ給ひて、御―も候はず」

③京都で、北(内裏の方角)に向かって行くこと。平家物語9「義仲は河原を―に落ち候ひつるを」

④その路線の起点(原則として東京方面)へ向かって行く列車やバス。「―の新幹線」

⑤袍ほうなどの衽おくみ。→闕腋けってきの袍(図)。

⇒のぼり‐あきない【上り商い】

⇒のぼり‐あゆ【上り鮎】

⇒のぼり‐うま【上り馬】

⇒のぼり‐おそい【上り襲】

⇒のぼり‐がく【昇楽・登楽】

⇒のぼり‐がま【上り窯・登り窯】

⇒のぼり‐き【上り気】

⇒のぼり‐くだり【上り下り】

⇒のぼり‐くち【上り口・登り口】

⇒のぼり‐こうらん【登高欄】

⇒のぼり‐ざか【上り坂・登り坂】

⇒のぼり‐しお【上り潮】

⇒のぼり‐すがた【上り姿】

⇒のぼり‐せ【上り瀬】

⇒のぼり‐ちょうし【上り調子】

⇒のぼり‐づき【上り月】

⇒のぼり‐のき【登軒】

⇒のぼり‐ば【上り羽】

⇒のぼり‐はし【登階・登梯】

⇒のぼり‐ばり【登梁】

⇒のぼり‐びより【上り日和】

⇒のぼり‐ふじ【昇り藤】

⇒のぼり‐ぶね【上り船】

⇒のぼり‐ほ【上り帆】

⇒のぼり‐やな【上り簗】

⇒のぼり‐りゅう【昇り竜・登り竜】

のぼり【幟】

①(「昇り旗」の略)丈が長く幅の狭い布の横に、多くの乳ちをつけ竿に通し、立てて標識とするもの。戦陣・祭典・儀式などに用いる。「―を立てる」

②端午の節句に男子の出生を祝って立てる幟1、また、こいのぼり。〈[季]夏〉

⇒のぼり‐ざお【幟竿】

⇒のぼり‐さし【幟差】

⇒のぼり‐ざと【幟邑】

⇒のぼり‐ざる【幟猿】

⇒のぼり‐ばた【幟旗・昇り旗】

のぼり‐あきない【上り商い】‥アキナヒ

都へのぼりながら、途中で商売をすること。日本永代蔵4「―に奥筋の絹綿ととのへ」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐あゆ【上り鮎】

春、上流にのぼってゆく若鮎。〈[季]春〉

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐うま【上り馬】

①地方から都の方へ行く馬。

②(→)「あがりうま」に同じ。

③名香の一つ。沈じんの一種。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐おそい【上り襲】‥オソヒ

屋根の上においた木・竹で、その上に石を載せて屋根板を押さえるもの。〈日葡辞書〉

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐がく【昇楽・登楽】

〔仏〕

⇒しょうがく。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐がま【上り窯・登り窯】

陶磁器を焼く窯の一つ。山麓の傾斜に沿って粘土で階段状に築き、下室から漸次に上室へ焼き上げるもの。上室では下室の余熱を利用。

登り窯

撮影:関戸 勇

のほほん

①江戸時代の俗謡の囃子詞はやしことば。

②他に無頓着で平然としているさま。「親の苦労も知らず―としている」「―と暮らす」

のぼり【上り・登り・昇り】

①のぼること。高い所へ行くこと。また、その道。

②地方から都に向かって行くこと。上京。平家物語3「この瀬にも漏れさせ給ひて、御―も候はず」

③京都で、北(内裏の方角)に向かって行くこと。平家物語9「義仲は河原を―に落ち候ひつるを」

④その路線の起点(原則として東京方面)へ向かって行く列車やバス。「―の新幹線」

⑤袍ほうなどの衽おくみ。→闕腋けってきの袍(図)。

⇒のぼり‐あきない【上り商い】

⇒のぼり‐あゆ【上り鮎】

⇒のぼり‐うま【上り馬】

⇒のぼり‐おそい【上り襲】

⇒のぼり‐がく【昇楽・登楽】

⇒のぼり‐がま【上り窯・登り窯】

⇒のぼり‐き【上り気】

⇒のぼり‐くだり【上り下り】

⇒のぼり‐くち【上り口・登り口】

⇒のぼり‐こうらん【登高欄】

⇒のぼり‐ざか【上り坂・登り坂】

⇒のぼり‐しお【上り潮】

⇒のぼり‐すがた【上り姿】

⇒のぼり‐せ【上り瀬】

⇒のぼり‐ちょうし【上り調子】

⇒のぼり‐づき【上り月】

⇒のぼり‐のき【登軒】

⇒のぼり‐ば【上り羽】

⇒のぼり‐はし【登階・登梯】

⇒のぼり‐ばり【登梁】

⇒のぼり‐びより【上り日和】

⇒のぼり‐ふじ【昇り藤】

⇒のぼり‐ぶね【上り船】

⇒のぼり‐ほ【上り帆】

⇒のぼり‐やな【上り簗】

⇒のぼり‐りゅう【昇り竜・登り竜】

のぼり【幟】

①(「昇り旗」の略)丈が長く幅の狭い布の横に、多くの乳ちをつけ竿に通し、立てて標識とするもの。戦陣・祭典・儀式などに用いる。「―を立てる」

②端午の節句に男子の出生を祝って立てる幟1、また、こいのぼり。〈[季]夏〉

⇒のぼり‐ざお【幟竿】

⇒のぼり‐さし【幟差】

⇒のぼり‐ざと【幟邑】

⇒のぼり‐ざる【幟猿】

⇒のぼり‐ばた【幟旗・昇り旗】

のぼり‐あきない【上り商い】‥アキナヒ

都へのぼりながら、途中で商売をすること。日本永代蔵4「―に奥筋の絹綿ととのへ」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐あゆ【上り鮎】

春、上流にのぼってゆく若鮎。〈[季]春〉

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐うま【上り馬】

①地方から都の方へ行く馬。

②(→)「あがりうま」に同じ。

③名香の一つ。沈じんの一種。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐おそい【上り襲】‥オソヒ

屋根の上においた木・竹で、その上に石を載せて屋根板を押さえるもの。〈日葡辞書〉

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐がく【昇楽・登楽】

〔仏〕

⇒しょうがく。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐がま【上り窯・登り窯】

陶磁器を焼く窯の一つ。山麓の傾斜に沿って粘土で階段状に築き、下室から漸次に上室へ焼き上げるもの。上室では下室の余熱を利用。

登り窯

撮影:関戸 勇

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐き【上り気】

うわのそらになること。のぼせ気味。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐くだり【上り下り】

のぼることとくだること。また、のぼったりくだったりすること。万葉集10「佐保の山辺を―に」。「―の舟人」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐くち【上り口・登り口】

階段・坂路・山路などの、のぼりはじめる所。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐こうらん【登高欄】‥カウ‥

階段の高欄。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ざお【幟竿】‥ザヲ

端午の節句の幟を立てるための竿。〈[季]夏〉

⇒のぼり【幟】

のぼり‐ざか【上り坂・登り坂】

①のぼる坂路。

②次第に盛況に向かうこと。上昇状態にあること。「成績は―だ」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐さし【幟差】

戦陣で主人の幟を背負う人。

⇒のぼり【幟】

のぼり‐ざと【幟邑】

(その形が幟に似ているからいう)漢字の旁つくり「阝おおざと」の俗称。

⇒のぼり【幟】

のぼり‐ざる【幟猿】

端午の幟の下につけた括猿くくりざる。風が吹くにつれて竿を上り下りするようにした玩具がんぐ。宮崎・岡山の郷土玩具。

のぼり猿

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐き【上り気】

うわのそらになること。のぼせ気味。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐くだり【上り下り】

のぼることとくだること。また、のぼったりくだったりすること。万葉集10「佐保の山辺を―に」。「―の舟人」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐くち【上り口・登り口】

階段・坂路・山路などの、のぼりはじめる所。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐こうらん【登高欄】‥カウ‥

階段の高欄。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ざお【幟竿】‥ザヲ

端午の節句の幟を立てるための竿。〈[季]夏〉

⇒のぼり【幟】

のぼり‐ざか【上り坂・登り坂】

①のぼる坂路。

②次第に盛況に向かうこと。上昇状態にあること。「成績は―だ」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐さし【幟差】

戦陣で主人の幟を背負う人。

⇒のぼり【幟】

のぼり‐ざと【幟邑】

(その形が幟に似ているからいう)漢字の旁つくり「阝おおざと」の俗称。

⇒のぼり【幟】

のぼり‐ざる【幟猿】

端午の幟の下につけた括猿くくりざる。風が吹くにつれて竿を上り下りするようにした玩具がんぐ。宮崎・岡山の郷土玩具。

のぼり猿

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒のぼり【幟】

のぼり‐しお【上り潮】‥シホ

岸の方へあげてくる潮。あげしお。謡曲、大原御幸「―にさへられ」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐すがた【上り姿】

とりのぼせた様子。のぼせあがった姿。浄瑠璃、吉野忠信「太夫様には…判官様に―」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐せ【上り瀬】

①上流にある瀬。夫木和歌抄8「―の岩波わくるうかひ船」

②瀬をのぼること。「鮎の―」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ちょうし【上り調子】‥テウ‥

調子が上向きであること。物事の状態がよい方向に向かっていること。「―のバッター」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐づき【上り月】

半月から満月に近づいてゆく月。〈[季]秋〉。↔降り月。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐つ・める【上り詰める】

〔自下一〕[文]のぼりつ・む(下二)

①のぼれるだけのぼる。極点までのぼる。浄瑠璃、天神記「年は八十一、―・めたる老の坂」。「位を―・める」

②甚だしく熱中する。すっかり逆上する。金々先生栄花夢「金々先生傾城かけのに―・め」。浄瑠璃、冥途飛脚「―・める其の手間で届ける所へ届けてしまへ」

のぼり‐のき【登軒】

〔建〕破風はふに沿った勾配付きの軒。傍軒そばのき。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ば【上り羽】

鳥が飛び立つときの羽づかい。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐はし【登階・登梯】

①はしご。

②はしごの形をした指物さしもの。甲陽軍鑑11「矢島久左衛門…―を指物にし」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ばた【幟旗・昇り旗】

(→)「のぼり(幟)」1に同じ。

⇒のぼり【幟】

のぼり‐ばり【登梁】

小屋組で、傾斜して架けられた梁。登り木。登り。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐びより【上り日和】

京坂地方に行くのに好都合な日和。好色一代男5「―さいはひに難波江のうれしや」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ふじ【昇り藤】‥フヂ

〔植〕ルピナスの異称。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ぶね【上り船】

①上流へさかのぼる船。

②京へ向かう船。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼりべつ【登別】

北海道南西部、太平洋岸の温泉観光都市。人口5万3千。

⇒のぼりべつ‐おんせん【登別温泉】

のぼりべつ‐おんせん【登別温泉】‥ヲン‥

登別市にある温泉。登別川の支流、紅葉谷の渓谷にあり、標高200メートル。泉質は含アルミニウム泉・硫黄泉など。

登別温泉

撮影:新海良夫

⇒のぼり【幟】

のぼり‐しお【上り潮】‥シホ

岸の方へあげてくる潮。あげしお。謡曲、大原御幸「―にさへられ」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐すがた【上り姿】

とりのぼせた様子。のぼせあがった姿。浄瑠璃、吉野忠信「太夫様には…判官様に―」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐せ【上り瀬】

①上流にある瀬。夫木和歌抄8「―の岩波わくるうかひ船」

②瀬をのぼること。「鮎の―」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ちょうし【上り調子】‥テウ‥

調子が上向きであること。物事の状態がよい方向に向かっていること。「―のバッター」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐づき【上り月】

半月から満月に近づいてゆく月。〈[季]秋〉。↔降り月。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐つ・める【上り詰める】

〔自下一〕[文]のぼりつ・む(下二)

①のぼれるだけのぼる。極点までのぼる。浄瑠璃、天神記「年は八十一、―・めたる老の坂」。「位を―・める」

②甚だしく熱中する。すっかり逆上する。金々先生栄花夢「金々先生傾城かけのに―・め」。浄瑠璃、冥途飛脚「―・める其の手間で届ける所へ届けてしまへ」

のぼり‐のき【登軒】

〔建〕破風はふに沿った勾配付きの軒。傍軒そばのき。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ば【上り羽】

鳥が飛び立つときの羽づかい。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐はし【登階・登梯】

①はしご。

②はしごの形をした指物さしもの。甲陽軍鑑11「矢島久左衛門…―を指物にし」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ばた【幟旗・昇り旗】

(→)「のぼり(幟)」1に同じ。

⇒のぼり【幟】

のぼり‐ばり【登梁】

小屋組で、傾斜して架けられた梁。登り木。登り。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐びより【上り日和】

京坂地方に行くのに好都合な日和。好色一代男5「―さいはひに難波江のうれしや」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ふじ【昇り藤】‥フヂ

〔植〕ルピナスの異称。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ぶね【上り船】

①上流へさかのぼる船。

②京へ向かう船。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼりべつ【登別】

北海道南西部、太平洋岸の温泉観光都市。人口5万3千。

⇒のぼりべつ‐おんせん【登別温泉】

のぼりべつ‐おんせん【登別温泉】‥ヲン‥

登別市にある温泉。登別川の支流、紅葉谷の渓谷にあり、標高200メートル。泉質は含アルミニウム泉・硫黄泉など。

登別温泉

撮影:新海良夫

登別温泉(地獄谷)

撮影:新海良夫

登別温泉(地獄谷)

撮影:新海良夫

⇒のぼりべつ【登別】

のぼり‐ほ【上り帆】

のぼってゆく船にかけてある帆。また、その船。続猿蓑「―の淡路はなれぬ汐干かな」(去来)

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐やな【上り簗】

上り鮎を捕らえるために設けた簗。〈[季]春〉。↔下り簗。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐りゅう【昇り竜・登り竜】

天に上ろうとする竜。また、そのさまを描いた絵。のぼりりょう。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼ・る【上る・登る・昇る】

〔自五〕

(順々にたどって高い所へ行く)

①高い所へ行く。万葉集7「志賀の白水郎

⇒のぼりべつ【登別】

のぼり‐ほ【上り帆】

のぼってゆく船にかけてある帆。また、その船。続猿蓑「―の淡路はなれぬ汐干かな」(去来)

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐やな【上り簗】

上り鮎を捕らえるために設けた簗。〈[季]春〉。↔下り簗。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐りゅう【昇り竜・登り竜】

天に上ろうとする竜。また、そのさまを描いた絵。のぼりりょう。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼ・る【上る・登る・昇る】

〔自五〕

(順々にたどって高い所へ行く)

①高い所へ行く。万葉集7「志賀の白水郎

の‐はぎ【野萩】

①野生の萩。〈[季]秋〉

②キハギの別称。

の‐ばくち【野博打】

野原でばくちをすること。屋外でする小ばくち。

のば・す【伸ばす・延ばす】

〔他五〕

①物の長さ・距離・時間を長くする。また、広げて面積を大きくする。「髪を―・す」「写真を―・す」「道路を―・す」「会期を―・す」「九州まで足を―・す」

②曲がっているもの、縮んでいるものをまっすぐにする。「背筋を―・す」「皺を―・す」

③時間を長びかせる。日時をおくらせる。延期する。平家物語4「程を―・さんがために、ながながとぞ僉議したる」。「締切りを―・す」「出発を―・す」

④財産や勢力・能力などを大きくする。ふやす。日本永代蔵1「是より欲心出来て始末をしけるに、はや年中に七石五斗―・して」。「身代しんだいを―・す」「国力を―・す」「売上げを―・す」「記録を―・す」「新人を―・し育てる」

⑤遠くへ逃がす。宇治拾遺物語1「いみじき逸物にてありければ、いくばくも―・さずして、とらへたる所に」

⑥溶かしたり、やわらかくしたりして広がるようにする。「クリームを手のひらで―・す」「水で―・して使う」

⑦のびのびとさせる。晴らす。日葡辞書「キ(気)ヲノバス」

⑧なぐりたおす。のす。「生意気だといって―・された」

◇「伸」は、主として成長によって長くしたり縦方向にまっすぐにしたりする意で使い、また2・4・8の意で使う。「延」は、付加などで横方向に続けたり広げたりする意で、また3の意で使う。

の‐はずれ【野外れ】‥ハヅレ

野のはし。野のはて。好色五人女5「―に行けば」

の‐はた【野畑】

①野と畑。

②野にある畑。江戸時代、畑と認定され、課税された野原。

の‐ばな【野花】

①野に咲く花。

②(→)紙花かみばなに同じ。

の‐ばなし【野放し】

①鳥や獣を野に放ち飼うこと。「家畜を―にする」

②手をかけず、ほっておくこと。放任して思うままにさせること。「違反建築が―にされている」

の‐はなしょうぶ【野花菖蒲】‥シヤウ‥

アヤメ科の多年草。ハナショウブの原種で、山野の湿地に自生。花は紅紫色で、内花被片は小さくて直立。〈[季]夏〉

の‐ばなれ【野離れ】

人家をはなれた野辺。武家義理物語「その家―こそ幸なれ」

の‐はら【野原】

(ノバラとも)草などが生えている広い平地。原野。

⇒のはら‐あざみ【野原薊】

の‐ばら【野薔薇】

(→)「のいばら」に同じ。

のはら‐あざみ【野原薊】

キク科の多年草。中部以北の山野に多い。高さ約1メートル。葉は羽状に深裂し、刺とげがある。夏から秋、紫紅色の頭状花を開く。ノアザミに似るが花の時期がおそい。

ノハラアザミ

提供:OPO

の‐はぎ【野萩】

①野生の萩。〈[季]秋〉

②キハギの別称。

の‐ばくち【野博打】

野原でばくちをすること。屋外でする小ばくち。

のば・す【伸ばす・延ばす】

〔他五〕

①物の長さ・距離・時間を長くする。また、広げて面積を大きくする。「髪を―・す」「写真を―・す」「道路を―・す」「会期を―・す」「九州まで足を―・す」

②曲がっているもの、縮んでいるものをまっすぐにする。「背筋を―・す」「皺を―・す」

③時間を長びかせる。日時をおくらせる。延期する。平家物語4「程を―・さんがために、ながながとぞ僉議したる」。「締切りを―・す」「出発を―・す」

④財産や勢力・能力などを大きくする。ふやす。日本永代蔵1「是より欲心出来て始末をしけるに、はや年中に七石五斗―・して」。「身代しんだいを―・す」「国力を―・す」「売上げを―・す」「記録を―・す」「新人を―・し育てる」

⑤遠くへ逃がす。宇治拾遺物語1「いみじき逸物にてありければ、いくばくも―・さずして、とらへたる所に」

⑥溶かしたり、やわらかくしたりして広がるようにする。「クリームを手のひらで―・す」「水で―・して使う」

⑦のびのびとさせる。晴らす。日葡辞書「キ(気)ヲノバス」

⑧なぐりたおす。のす。「生意気だといって―・された」

◇「伸」は、主として成長によって長くしたり縦方向にまっすぐにしたりする意で使い、また2・4・8の意で使う。「延」は、付加などで横方向に続けたり広げたりする意で、また3の意で使う。

の‐はずれ【野外れ】‥ハヅレ

野のはし。野のはて。好色五人女5「―に行けば」

の‐はた【野畑】

①野と畑。

②野にある畑。江戸時代、畑と認定され、課税された野原。

の‐ばな【野花】

①野に咲く花。

②(→)紙花かみばなに同じ。

の‐ばなし【野放し】

①鳥や獣を野に放ち飼うこと。「家畜を―にする」

②手をかけず、ほっておくこと。放任して思うままにさせること。「違反建築が―にされている」

の‐はなしょうぶ【野花菖蒲】‥シヤウ‥

アヤメ科の多年草。ハナショウブの原種で、山野の湿地に自生。花は紅紫色で、内花被片は小さくて直立。〈[季]夏〉

の‐ばなれ【野離れ】

人家をはなれた野辺。武家義理物語「その家―こそ幸なれ」

の‐はら【野原】

(ノバラとも)草などが生えている広い平地。原野。

⇒のはら‐あざみ【野原薊】

の‐ばら【野薔薇】

(→)「のいばら」に同じ。

のはら‐あざみ【野原薊】

キク科の多年草。中部以北の山野に多い。高さ約1メートル。葉は羽状に深裂し、刺とげがある。夏から秋、紫紅色の頭状花を開く。ノアザミに似るが花の時期がおそい。

ノハラアザミ

提供:OPO

⇒の‐はら【野原】

のばわ・る【延ばはる】ノバハル

〔自四〕

のびる。特に、生きのびる。宇津保物語国譲下「この朝臣見る時こそ齢―・る心地すれ」

のび【伸び・延び】

①のびること。↔縮み。

②成長すること。「―が早い」

③疲れた時、手足を伸ばしてあくびなどをすること。日葡辞書「ノビヲスル」

④中世、年貢の収納枡ますと支払枡との枡目の差から生じた計量上の増分。

の‐び【野火】

早春に野山の枯草を焼く火。野焼のやきの火。〈[季]春〉。万葉集2「春野焼く―と見るまで」

のび【野火】

小説。大岡昇平作。1951年「展望」連載。作者のフィリピンでの戦争体験に基づき、落伍した一兵士の人間生存の極限にまで迫る、戦後文学の代表作。

のび‐あが・る【伸び上がる】

〔自五〕

足をつまだてて背を伸ばす。「―・って棚にのせる」

のび‐あし【伸足】

前方へのばす足。浄瑠璃、栬狩剣本地「むかでの足どり足づかひ、引足五尺―五尺」

の‐びえ【野稗】

〔植〕イヌビエの別称。

の‐びき【野引】

屋外で客引きすること。また、その人。

のび‐ざかり【伸び盛り】

①子供の成長が一番盛んな頃。育ちざかり。

②才能や能力が一番伸びる時期。

のび‐じゃく【延尺】

(→)鋳物いもの尺に同じ。

のび‐しろ【伸び代】

①金属などの、折り曲げたり熱したりする際に生ずる伸び。また、その長さ。

②今後発展・成長してゆく可能性や見込み。「―の大きい選手」

のびすけ【延助】

(鼻毛ののびた人の意)女に甘い男。でれすけ。傾城色三味線「扨は身を田舎者の―と思ひ」

ノビスパン【濃毘数般】

⇒ヌエバ‐エスパーニャ

の‐びたき【野鶲】

スズメ目ツグミ科の鳥。小形で、雄の夏羽は頭と尾が黒く、胸は栗色、翼は黒褐色、腹と腰は白色で美しい。雌は淡色。ユーラシア大陸に分布し、日本には夏鳥として中部以北の草原で繁殖、秋、東南アジアに渡る。

のびたき(雄)

⇒の‐はら【野原】

のばわ・る【延ばはる】ノバハル

〔自四〕

のびる。特に、生きのびる。宇津保物語国譲下「この朝臣見る時こそ齢―・る心地すれ」

のび【伸び・延び】

①のびること。↔縮み。

②成長すること。「―が早い」

③疲れた時、手足を伸ばしてあくびなどをすること。日葡辞書「ノビヲスル」

④中世、年貢の収納枡ますと支払枡との枡目の差から生じた計量上の増分。

の‐び【野火】

早春に野山の枯草を焼く火。野焼のやきの火。〈[季]春〉。万葉集2「春野焼く―と見るまで」

のび【野火】

小説。大岡昇平作。1951年「展望」連載。作者のフィリピンでの戦争体験に基づき、落伍した一兵士の人間生存の極限にまで迫る、戦後文学の代表作。

のび‐あが・る【伸び上がる】

〔自五〕

足をつまだてて背を伸ばす。「―・って棚にのせる」

のび‐あし【伸足】

前方へのばす足。浄瑠璃、栬狩剣本地「むかでの足どり足づかひ、引足五尺―五尺」

の‐びえ【野稗】

〔植〕イヌビエの別称。

の‐びき【野引】

屋外で客引きすること。また、その人。

のび‐ざかり【伸び盛り】

①子供の成長が一番盛んな頃。育ちざかり。

②才能や能力が一番伸びる時期。

のび‐じゃく【延尺】

(→)鋳物いもの尺に同じ。

のび‐しろ【伸び代】

①金属などの、折り曲げたり熱したりする際に生ずる伸び。また、その長さ。

②今後発展・成長してゆく可能性や見込み。「―の大きい選手」

のびすけ【延助】

(鼻毛ののびた人の意)女に甘い男。でれすけ。傾城色三味線「扨は身を田舎者の―と思ひ」

ノビスパン【濃毘数般】

⇒ヌエバ‐エスパーニャ

の‐びたき【野鶲】

スズメ目ツグミ科の鳥。小形で、雄の夏羽は頭と尾が黒く、胸は栗色、翼は黒褐色、腹と腰は白色で美しい。雌は淡色。ユーラシア大陸に分布し、日本には夏鳥として中部以北の草原で繁殖、秋、東南アジアに渡る。

のびたき(雄)

ノビタキ(雌)

提供:OPO

ノビタキ(雌)

提供:OPO

ノビタキ(雄)

撮影:小宮輝之

ノビタキ(雄)

撮影:小宮輝之

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

のび‐た・つ【伸び立つ】

〔自五〕

伸びて高くなる。成長する。

のび‐ちぢみ【伸び縮み】

①のびることとちぢむこと。のびたりちぢんだりすること。しんしゅく。「―がきく」

②発展することと衰退すること。財産などのふえることとへること。世間胸算用3「身代しんだいかるき家々は、…寝た間も―の大節季を忘るることもなく」

のび‐と【延斗】

〔建〕普通の斗ますよりも1辺がのびた長方形の斗。隅柱より外に突出している隅肘木すみひじきをうける。

のびどめ‐ようすい【野火止用水】

東京都小平市で玉川上水から分かれ、埼玉県新座にいざ市野火止を貫流する用水路。延長25キロメートル。承応(1652〜1655)年中、川越城主松平信綱が安松金右衛門に命じて開削。以来、灌漑・飲料用水として用いられたが、現在は排水路化。

野火止用水

提供:東京都

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

のび‐た・つ【伸び立つ】

〔自五〕

伸びて高くなる。成長する。

のび‐ちぢみ【伸び縮み】

①のびることとちぢむこと。のびたりちぢんだりすること。しんしゅく。「―がきく」

②発展することと衰退すること。財産などのふえることとへること。世間胸算用3「身代しんだいかるき家々は、…寝た間も―の大節季を忘るることもなく」

のび‐と【延斗】

〔建〕普通の斗ますよりも1辺がのびた長方形の斗。隅柱より外に突出している隅肘木すみひじきをうける。

のびどめ‐ようすい【野火止用水】

東京都小平市で玉川上水から分かれ、埼玉県新座にいざ市野火止を貫流する用水路。延長25キロメートル。承応(1652〜1655)年中、川越城主松平信綱が安松金右衛門に命じて開削。以来、灌漑・飲料用水として用いられたが、現在は排水路化。

野火止用水

提供:東京都

のび‐なや・む【伸び悩む】

〔自五〕

伸びそうでいて、初めの勢いほどに伸びない。進展しそうでいて、それほどには進展しない。「若手が―・む」「売行きが―・む」

の‐ひにん【野非人】

非人人別帳に載せられていない、無宿の非人。

のび‐のび【伸び伸び・延び延び】

①よくのびるさま。落窪物語2「足手あはせて、いとよく―して、辛うじて起きいで」

②急がないさま。曾我物語4「―の御心なるべしと思ひつるに」

③物事の延引するさま。「期日が―になる」

④おさえられることなく自由であるさま。ゆったりしているさま。「―と育つ」「―した生活」

のび‐やか【伸びやか】

(→)「のびらか」に同じ。「―な筆致」

のび‐らか【伸びらか】

①長くのびたさま。源氏物語末摘花「御鼻あさましう高う―に」

②心がゆったりしているさま。源氏物語初音「人の心も―にぞ見ゆるかし」

のび‐りつ【伸び率】

伸びる割合。前の期に比して増加する割合。

の‐びる【野蒜】

ユリ科の多年草。広く山野に自生。地下に球形の鱗茎があり、細い長管状の葉は、長さ約30センチメートル。夏、花茎を出し、紫色を帯びた白色の花を開く。多くの珠芽を混生。全体にネギに似た臭気がある。葉および鱗茎を食用にし、根・茎を摺りつぶして外傷・打身などの薬用とする。ねびる。ぬびる。のびろ。古名、アララギ。〈[季]春〉。「野蒜の花」は〈[季]夏〉。

ノビル

撮影:関戸 勇

のび‐なや・む【伸び悩む】

〔自五〕

伸びそうでいて、初めの勢いほどに伸びない。進展しそうでいて、それほどには進展しない。「若手が―・む」「売行きが―・む」

の‐ひにん【野非人】

非人人別帳に載せられていない、無宿の非人。

のび‐のび【伸び伸び・延び延び】

①よくのびるさま。落窪物語2「足手あはせて、いとよく―して、辛うじて起きいで」

②急がないさま。曾我物語4「―の御心なるべしと思ひつるに」

③物事の延引するさま。「期日が―になる」

④おさえられることなく自由であるさま。ゆったりしているさま。「―と育つ」「―した生活」

のび‐やか【伸びやか】

(→)「のびらか」に同じ。「―な筆致」

のび‐らか【伸びらか】

①長くのびたさま。源氏物語末摘花「御鼻あさましう高う―に」

②心がゆったりしているさま。源氏物語初音「人の心も―にぞ見ゆるかし」

のび‐りつ【伸び率】

伸びる割合。前の期に比して増加する割合。

の‐びる【野蒜】

ユリ科の多年草。広く山野に自生。地下に球形の鱗茎があり、細い長管状の葉は、長さ約30センチメートル。夏、花茎を出し、紫色を帯びた白色の花を開く。多くの珠芽を混生。全体にネギに似た臭気がある。葉および鱗茎を食用にし、根・茎を摺りつぶして外傷・打身などの薬用とする。ねびる。ぬびる。のびろ。古名、アララギ。〈[季]春〉。「野蒜の花」は〈[季]夏〉。

ノビル

撮影:関戸 勇

ノビル(鱗茎)

撮影:関戸 勇

ノビル(鱗茎)

撮影:関戸 勇

の・びる【伸びる・延びる】

〔自上一〕[文]の・ぶ(上二)

➊空間的に長くひろがる。

①長くなる。広くなる。源氏物語総角「大方例の見奉るに皺―・ぶる心地して、めでたくあはれに見まほしき御かたち有様を」。日葡辞書「セイ、また、タケガノブル」。「髪が―・びる」

②ある点にまで、達する。とどく。「鉄道がやっとここまで―・びた」「捜査の手が―・びる」

③ゆるむ。平家物語9「腹帯はるびの―・びて見えさうぞ。しめ給へ」

④にげて遠くへだたる。平家物語4「今は宮も遥かに―・びさせ給ひぬらんとや思ひけん」

⑤時間がたったり古くなったりして、弾力がなくなる。「蕎麦そばが―・びる」「―・びたゴム紐」

⑥溶けたり、やわらかくなったりして、よくひろがる。「糊がうすく―・びた」

⑦疲れたり、なぐられたりして、動けなくなる。「マットに―・びる」「暑さに―・びる」

➋時間が長くなる。

①久しくなる。長引く。西大寺本最勝王経平安初期点「疾病を離れて、寿命延ノビて長からむ」。大鏡後一条「おきな今十廿年の命は今日―・びぬる心地し侍る」。「日照時間が―・びる」「会期が―・びる」

②日時がおくれる。延期になる。源氏物語梅枝「御まゐり―・びぬるを宮にも心もとながらせ給へば、四月にと定めさせ給ふ」

➌心理的にゆるむ。

①のびのびとする。くつろぐ。源氏物語絵合「三月の十日のほどなれば、空もうららかにて人の心も―・び物面白き折なるに」

②たるむ。弛緩する。玉塵抄14「人のぬたでものを懈怠して―・びてゐたことぞ」

③女にうつつをぬかす。でれでれする。浄瑠璃、女殺油地獄「エ忝いと―・びた顔付客は堪らず傍にどうと腰掛け」

➍財産が豊かになる。また、勢力や能力などが盛大になる。浮世草子、子孫大黒柱「商売に精を出し、毎年―・びる店おろしを次郎兵衛入道に聞して喜ばせ」。「輸出量が―・びる」「学力が―・びる」「若手が―・びる」

➎収支差し引いてあまる。浮世草子、好色敗毒散「此の銀を一年壱割にまはして、利足弐百貫目あり、此の利にて世帯入用五拾貫目引いて、百五拾貫目―・びるなり」

◇「伸」は、主として➊・➍の意で使う。「延」は、距離が延長されたり平面的に広がったりする意や➋の意で使う。

ノビレ【Umberto Nobile】

イタリアの軍人・探検家。飛行船ノルゲ号を設計し、1926年北極横断飛行に成功。(1885〜1978)→アムンゼン

の‐びろ・い【野広い】

〔形〕

だだっぴろい。尾崎紅葉、不言不語「―・き台所にお増一人が縮まりて、こそこそと膳立てする」

ノブ【knob】

ドアなどの、丸型のとって。ノッブ。

の・ぶ【伸ぶ・延ぶ】

[一]〔自上二〕

⇒のびる(上一)。

[二]〔他下二〕

⇒のべる(下一)

の・ぶ【述ぶ・陳ぶ】

〔他下二〕

⇒のべる(下一)

の‐ふうず【野風俗】

⇒のふず

の‐ふうぞく【野風俗】

⇒のふず

の‐ぶか【箆深】

射た矢の箆のが深く突き刺さること。平家物語9「馬の額を―に射させて」

の‐ぶき【野蕗】

キク科の多年草。フキとは別属。山の湿った所に生え、高さ約50センチメートル。葉の形はフキに似た腎臓形。夏から秋、多数の白色の小頭状花をつける。果実は粘毛があって付着しやすい。

の‐ぶぎょう【野奉行】‥ギヤウ

野を管理する役人。〈日葡辞書〉

の‐ふく【野服】

遠出・旅行などに着た服。野袴のばかま・打裂ぶっさき羽織の類。

のぶこ【伸子】

小説。宮本百合子作。「改造」に連載後、1928年刊。プロレタリア文学の先駆的長編。作者自身の恋愛・結婚から離婚に至るまでの生活が素材。

の‐ぶし【野伏・野臥】

①山野に野宿して修行する僧。山伏。

②山野に隠れ伏す軍勢。伏兵ふくへい。伏勢ふせぜい。また、それによる攻撃・戦闘。野伏いくさ。太平記34「馬に乗るかとせば―に成て」。日葡辞書「ノブシヲカクル」

③(「野武士」とも書く)中世、落武者を脅迫し甲冑などをはぎ取った農民の武装集団。また、山賊の類。野ぶせり。

④蹴鞠で、鞠足まりあしを補助する者。

の‐ふず【野風俗】

(ノフウゾクの転。ノフウズとも)無作法なこと。放埒。横着。のほうず。浮世草子、御前義経記「―も事によるぞかし」

の‐ぶすま【野衾】

①叩いた小鳥の肉と鯛の身をざっとゆで、鮑あわびを薄くへぎ、袋のようにしたものと共に煮た料理。

②ムササビの異称。(物類称呼)

の‐ぶせ【野布施】

葬場で参会者に分け与える施物。

の‐ぶせり【野伏せり・野臥せり】

①山野に野宿すること。また、その者。本朝二十不孝「足腰の立たぬ―の非人を語らひ」

②山野にひそむ強盗。山賊。のぶし。

のぶたか【信高】

江戸初期の刀工。初代は俗名、河村左衛門。美濃の人。尾張に移住。政常・氏房と並んで尾張三作と称。(1561〜1636)

の‐ぶち【野縁】

〔建〕天井裏など隠れた位置に取り付ける細長い材。

の‐ぶち【野扶持】

江戸時代、鳥見などの下級役人に給した扶持。

の‐ぶと・い【野太い・箆太い】

〔形〕[文]のぶと・し(ク)

①甚だ横着である。大胆である。ずぶとい。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「まづ身に逢ひたいといふべい所、竹を呼び出しくれとは―・い者だ」

②声が太い。

の‐ぶどう【野葡萄】‥ダウ

ブドウ科の落葉蔓性低木。巻きひげは二股に分かれ、葉は円い心臓形で深く3〜5裂。夏、淡黄緑色5弁の小花をつけ、花後、球形の液果を結び、熟すと白・紫・碧など混交し、濃色の斑点を有する。食べられない。ザトウエビ。ヘビブドウ。〈[季]秋〉

のぶとき【信時】

姓氏の一つ。

⇒のぶとき‐きよし【信時潔】

のぶとき‐きよし【信時潔】

作曲家。大阪生れ。東京音楽学校卒。ドイツに留学、帰国後古典的和声による歌曲を多く作曲。「海行かば」「沙羅」「海道東征」など。(1887〜1965)

信時潔

撮影:田村 茂

の・びる【伸びる・延びる】

〔自上一〕[文]の・ぶ(上二)

➊空間的に長くひろがる。

①長くなる。広くなる。源氏物語総角「大方例の見奉るに皺―・ぶる心地して、めでたくあはれに見まほしき御かたち有様を」。日葡辞書「セイ、また、タケガノブル」。「髪が―・びる」

②ある点にまで、達する。とどく。「鉄道がやっとここまで―・びた」「捜査の手が―・びる」

③ゆるむ。平家物語9「腹帯はるびの―・びて見えさうぞ。しめ給へ」

④にげて遠くへだたる。平家物語4「今は宮も遥かに―・びさせ給ひぬらんとや思ひけん」

⑤時間がたったり古くなったりして、弾力がなくなる。「蕎麦そばが―・びる」「―・びたゴム紐」

⑥溶けたり、やわらかくなったりして、よくひろがる。「糊がうすく―・びた」

⑦疲れたり、なぐられたりして、動けなくなる。「マットに―・びる」「暑さに―・びる」

➋時間が長くなる。

①久しくなる。長引く。西大寺本最勝王経平安初期点「疾病を離れて、寿命延ノビて長からむ」。大鏡後一条「おきな今十廿年の命は今日―・びぬる心地し侍る」。「日照時間が―・びる」「会期が―・びる」

②日時がおくれる。延期になる。源氏物語梅枝「御まゐり―・びぬるを宮にも心もとながらせ給へば、四月にと定めさせ給ふ」

➌心理的にゆるむ。

①のびのびとする。くつろぐ。源氏物語絵合「三月の十日のほどなれば、空もうららかにて人の心も―・び物面白き折なるに」

②たるむ。弛緩する。玉塵抄14「人のぬたでものを懈怠して―・びてゐたことぞ」

③女にうつつをぬかす。でれでれする。浄瑠璃、女殺油地獄「エ忝いと―・びた顔付客は堪らず傍にどうと腰掛け」

➍財産が豊かになる。また、勢力や能力などが盛大になる。浮世草子、子孫大黒柱「商売に精を出し、毎年―・びる店おろしを次郎兵衛入道に聞して喜ばせ」。「輸出量が―・びる」「学力が―・びる」「若手が―・びる」

➎収支差し引いてあまる。浮世草子、好色敗毒散「此の銀を一年壱割にまはして、利足弐百貫目あり、此の利にて世帯入用五拾貫目引いて、百五拾貫目―・びるなり」

◇「伸」は、主として➊・➍の意で使う。「延」は、距離が延長されたり平面的に広がったりする意や➋の意で使う。

ノビレ【Umberto Nobile】

イタリアの軍人・探検家。飛行船ノルゲ号を設計し、1926年北極横断飛行に成功。(1885〜1978)→アムンゼン

の‐びろ・い【野広い】

〔形〕

だだっぴろい。尾崎紅葉、不言不語「―・き台所にお増一人が縮まりて、こそこそと膳立てする」

ノブ【knob】

ドアなどの、丸型のとって。ノッブ。

の・ぶ【伸ぶ・延ぶ】

[一]〔自上二〕

⇒のびる(上一)。

[二]〔他下二〕

⇒のべる(下一)

の・ぶ【述ぶ・陳ぶ】

〔他下二〕

⇒のべる(下一)

の‐ふうず【野風俗】

⇒のふず

の‐ふうぞく【野風俗】

⇒のふず

の‐ぶか【箆深】

射た矢の箆のが深く突き刺さること。平家物語9「馬の額を―に射させて」

の‐ぶき【野蕗】

キク科の多年草。フキとは別属。山の湿った所に生え、高さ約50センチメートル。葉の形はフキに似た腎臓形。夏から秋、多数の白色の小頭状花をつける。果実は粘毛があって付着しやすい。

の‐ぶぎょう【野奉行】‥ギヤウ

野を管理する役人。〈日葡辞書〉

の‐ふく【野服】

遠出・旅行などに着た服。野袴のばかま・打裂ぶっさき羽織の類。

のぶこ【伸子】

小説。宮本百合子作。「改造」に連載後、1928年刊。プロレタリア文学の先駆的長編。作者自身の恋愛・結婚から離婚に至るまでの生活が素材。

の‐ぶし【野伏・野臥】

①山野に野宿して修行する僧。山伏。

②山野に隠れ伏す軍勢。伏兵ふくへい。伏勢ふせぜい。また、それによる攻撃・戦闘。野伏いくさ。太平記34「馬に乗るかとせば―に成て」。日葡辞書「ノブシヲカクル」

③(「野武士」とも書く)中世、落武者を脅迫し甲冑などをはぎ取った農民の武装集団。また、山賊の類。野ぶせり。

④蹴鞠で、鞠足まりあしを補助する者。

の‐ふず【野風俗】

(ノフウゾクの転。ノフウズとも)無作法なこと。放埒。横着。のほうず。浮世草子、御前義経記「―も事によるぞかし」

の‐ぶすま【野衾】

①叩いた小鳥の肉と鯛の身をざっとゆで、鮑あわびを薄くへぎ、袋のようにしたものと共に煮た料理。

②ムササビの異称。(物類称呼)

の‐ぶせ【野布施】

葬場で参会者に分け与える施物。

の‐ぶせり【野伏せり・野臥せり】

①山野に野宿すること。また、その者。本朝二十不孝「足腰の立たぬ―の非人を語らひ」

②山野にひそむ強盗。山賊。のぶし。

のぶたか【信高】

江戸初期の刀工。初代は俗名、河村左衛門。美濃の人。尾張に移住。政常・氏房と並んで尾張三作と称。(1561〜1636)

の‐ぶち【野縁】

〔建〕天井裏など隠れた位置に取り付ける細長い材。

の‐ぶち【野扶持】

江戸時代、鳥見などの下級役人に給した扶持。

の‐ぶと・い【野太い・箆太い】

〔形〕[文]のぶと・し(ク)

①甚だ横着である。大胆である。ずぶとい。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「まづ身に逢ひたいといふべい所、竹を呼び出しくれとは―・い者だ」

②声が太い。

の‐ぶどう【野葡萄】‥ダウ

ブドウ科の落葉蔓性低木。巻きひげは二股に分かれ、葉は円い心臓形で深く3〜5裂。夏、淡黄緑色5弁の小花をつけ、花後、球形の液果を結び、熟すと白・紫・碧など混交し、濃色の斑点を有する。食べられない。ザトウエビ。ヘビブドウ。〈[季]秋〉

のぶとき【信時】

姓氏の一つ。

⇒のぶとき‐きよし【信時潔】

のぶとき‐きよし【信時潔】

作曲家。大阪生れ。東京音楽学校卒。ドイツに留学、帰国後古典的和声による歌曲を多く作曲。「海行かば」「沙羅」「海道東征」など。(1887〜1965)

信時潔

撮影:田村 茂

⇒のぶとき【信時】

のぶながき【信長記】

「信長公記しんちょうこうき」参照。

のぶ‐の‐き【化香樹】

〔植〕ノグルミの別称。

のぶふさ【延房】

鎌倉初期の備前福岡(現、岡山県瀬戸内市長船おさふね町)の刀工。福岡一文字いちもんじの作風を示す。

の‐ぶみ【野文】

江戸時代、貧者の葬式に僧が列席しないで、引導を渡すかわりに交付した文書。

のぶれ‐ば【陳者】

(候文の手紙で、挨拶のことばのあと、本文に入る前に記すことば)申し上げますと。申し上げますが。

の‐ぶろ【野風呂】

(→)「のてんぶろ」に同じ。

の‐ぶろ【野風炉】

茶道で、野点のだてに用いる風炉。

のべ【延べ】

①のべること。のべたもの。

②同一のものが何回も含まれていても、そのそれぞれを一単位に数えた総計。「―人員」「―50日」

③延取引の略。

④延紙の略。好色一代女5「細緒の雪駄せった、―の鼻紙を見せかけ」

の‐べ【野辺】

①野のあたり。のら。万葉集20「―見る毎にねのみし泣かゆ」。「―の花」

②埋葬場。または火葬場。

のべ‐いた【延板】

平らに延ばして板状とした金属。

のべ‐うち【延べ打ち】

金属を鍛えて平らに打ち延べてつくること。また、つくった物。「―のキセル」

のべ‐うり【延売】

即座に決済せず、延勘定で商品を売ること。江戸中期以降普及。↔延買

のべおか【延岡】‥ヲカ

宮崎県北東部の市。もと内藤氏7万石の城下町。五ケ瀬川河口三角州上に位置し、化学工業が発達。人口13万1千。

のべ‐おくり【野辺送り】

①遺骸を火葬場または埋葬場まで見送ること。のおくり。のべのおくり。

②葬式。

のべ‐がい【延買】‥ガヒ

延払いで商品を買うこと。↔延売

のべ‐かがみ【延べ鏡】

懐中鏡。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「思ひ付いたる―、出して写して読み取る文章」

のべ‐がく【延楽】

雅楽の、延拍子のべびょうしによる曲の総称。↔早楽はやがく

のべ‐がね【延金】

①鍛えて平らに延ばした金属。

②切金きりきんの一種。金銀をうすく打ち延ばしたもの。必要に応じ、切って貨幣に代用した。

③刀剣の異称。

のべ‐がみ【延紙】

①縦7寸(約21センチメートル)、横9寸(約27センチメートル)ほどの小形鼻紙。中世に公家の懐中紙であった吉野のべ紙に由来。好色一代男1「―に数歯枝かずようじを見せかけ」

②半紙に対する全紙。また、基準寸法より大判の紙。

のべ‐かんじょう【延勘定】‥ヂヤウ

即座でなく、一定の期間をおいて決済すること。延払い。

のべ‐ギセル【延煙管】

延打のべうちで製したキセル。

のべ‐きん【延金】

①鎚つちで叩いて延ばした金。

②借金などの支払いを遅らせたために払う利息。延銀。

のべ‐ぎん【延銀】

①鎚で叩いて延ばした銀。

②(→)「のべきん」2に同じ。

のべ‐く【延句】

物事を延ばし、遅らせるための言い訳。申し訳。日葡辞書「ノベクヲイ(言)ウ」

のべ‐ごめ【延米】

一時、金を立てかえてもらって買い込んでおく米。利子をも見込んで普通よりは高い。その米をまた売った金で、急場の入費にゅうひにあてた。

のべ‐ざお【延べ棹・延べ竿】‥ザヲ

①継ぎ棹でない三味線の棹。

②継ぎ竿でない釣竿。

のべ‐しじめ【延べ縮め】

のばしたりちぢめたりすること。自由勝手にすること。また、かけひきをすること。落窪物語1「北の方の御心に任せて―し給ふ」

のべ‐じんいん【延べ人員】‥ヰン

ある仕事に従事した人員を、仮に1日で仕上げるものとして換算した総人員数。例えば五人で4日かかった仕事の延人員は20人。

のべ‐ずり【延べ磨り】

蒔絵まきえをつくる時、漆を古綿にひたして上面にすりつけること。

のべ‐だか【延高】

江戸時代、石高は同じでも物成ものなり(年貢)の低い知行所から高い知行所に移った場合、増した物成高に応じて実質的に増した知行高のこと。↔込高こみだか

のべたら

絶え間なくだらだらとつづくさま。のべつ。「―ものを食う」

のべ‐だん【延べ段】

庭の石敷の一種。園路の一部として長方形の切石と自然石とを組み合わせて作る。

のべ‐ちぢめ【延べ縮め】

のばしたりちぢめたりすること。伸縮。

のべつ

絶え間ないこと。ひっきりなし。のべたら。「―飲んでいる」

⇒のべつ‐まくなし【のべつ幕無し】

のべ‐つぼ【延坪】

家屋床面積の総計。2階建ならば1階と2階との合計坪数。延面積。

のべつ‐まくなし【のべつ幕無し】

①芝居で、幕を引かず、休みなく引き続いて演ずること。

②転じて、ひっきりなしにつづくさま。「―に小言こごとをいう」

⇒のべつ

のべ‐とりひき【延取引】

代金をすぐに支払わず、一定の期間をおいて決済する取引。

のべ‐にっすう【延べ日数】

ある仕事に要した日数を、仮に1人で仕上げるものとして換算した総日数。例えば5人で4日かかった仕事の延べ日数は20日。

のべ‐の‐おくり【野辺の送り】

(→)「のべおくり」に同じ。浄瑠璃、井筒業平河内通「―の門火たく」

のべ‐の‐けぶり【野辺の煙】

火葬の煙。新古今和歌集哀傷「あはれ君いかなる―にてむなしき空の雲となりけむ」

のべ‐の‐はながみ【延べの鼻紙】

(→)「のべがみ」1に同じ。

のべ‐は【延羽】

鳥が羽を延ばすこと。また、その延ばした羽。浄瑠璃、十二段「白鳩の…―ゆたけきその風情」

のべ‐はながみ【延鼻紙】

(→)「のべがみ」1に同じ。

のべ‐ばらい【延払い】‥バラヒ

売買契約の際、代金をすぐに支払わずある期間後にのばすこと。かけはらい。

⇒のべばらい‐ゆしゅつ【延払い輸出】

のべばらい‐ゆしゅつ【延払い輸出】‥バラヒ‥

輸出業者が輸入業者に代金支払いを一定期間猶予する輸出方式。

⇒のべ‐ばらい【延払い】

のべ‐びょうし【延拍子】‥ビヤウ‥

雅楽の拍子の一つ。各小拍子こびょうし(洋楽の小節に相当)が8拍からなる。↔早拍子

のべ‐ぼう【延べ棒】‥バウ

①延ばして棒状とした金属。「金の―」

②餅などを延ばすのに用いる木製の棒。

のべ‐まい【延米】

(→)出目米でめまいに同じ。

のべ‐めんせき【延べ面積】

建築物の各階の床面積を合計したもの。延床面積。

のべやま‐はら【野辺山原】

長野県南佐久郡にある八ヶ岳東麓の高原。高原野菜栽培・酪農を営む。国立天文台の観測所がある。野辺山高原。

野辺山原(1)

撮影:関戸 勇

⇒のぶとき【信時】

のぶながき【信長記】

「信長公記しんちょうこうき」参照。

のぶ‐の‐き【化香樹】

〔植〕ノグルミの別称。

のぶふさ【延房】

鎌倉初期の備前福岡(現、岡山県瀬戸内市長船おさふね町)の刀工。福岡一文字いちもんじの作風を示す。

の‐ぶみ【野文】

江戸時代、貧者の葬式に僧が列席しないで、引導を渡すかわりに交付した文書。

のぶれ‐ば【陳者】

(候文の手紙で、挨拶のことばのあと、本文に入る前に記すことば)申し上げますと。申し上げますが。

の‐ぶろ【野風呂】

(→)「のてんぶろ」に同じ。

の‐ぶろ【野風炉】

茶道で、野点のだてに用いる風炉。

のべ【延べ】

①のべること。のべたもの。

②同一のものが何回も含まれていても、そのそれぞれを一単位に数えた総計。「―人員」「―50日」

③延取引の略。

④延紙の略。好色一代女5「細緒の雪駄せった、―の鼻紙を見せかけ」

の‐べ【野辺】

①野のあたり。のら。万葉集20「―見る毎にねのみし泣かゆ」。「―の花」

②埋葬場。または火葬場。

のべ‐いた【延板】

平らに延ばして板状とした金属。

のべ‐うち【延べ打ち】

金属を鍛えて平らに打ち延べてつくること。また、つくった物。「―のキセル」

のべ‐うり【延売】

即座に決済せず、延勘定で商品を売ること。江戸中期以降普及。↔延買

のべおか【延岡】‥ヲカ

宮崎県北東部の市。もと内藤氏7万石の城下町。五ケ瀬川河口三角州上に位置し、化学工業が発達。人口13万1千。

のべ‐おくり【野辺送り】

①遺骸を火葬場または埋葬場まで見送ること。のおくり。のべのおくり。

②葬式。

のべ‐がい【延買】‥ガヒ

延払いで商品を買うこと。↔延売

のべ‐かがみ【延べ鏡】

懐中鏡。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「思ひ付いたる―、出して写して読み取る文章」

のべ‐がく【延楽】

雅楽の、延拍子のべびょうしによる曲の総称。↔早楽はやがく

のべ‐がね【延金】

①鍛えて平らに延ばした金属。

②切金きりきんの一種。金銀をうすく打ち延ばしたもの。必要に応じ、切って貨幣に代用した。

③刀剣の異称。

のべ‐がみ【延紙】

①縦7寸(約21センチメートル)、横9寸(約27センチメートル)ほどの小形鼻紙。中世に公家の懐中紙であった吉野のべ紙に由来。好色一代男1「―に数歯枝かずようじを見せかけ」

②半紙に対する全紙。また、基準寸法より大判の紙。

のべ‐かんじょう【延勘定】‥ヂヤウ

即座でなく、一定の期間をおいて決済すること。延払い。

のべ‐ギセル【延煙管】

延打のべうちで製したキセル。

のべ‐きん【延金】

①鎚つちで叩いて延ばした金。

②借金などの支払いを遅らせたために払う利息。延銀。

のべ‐ぎん【延銀】

①鎚で叩いて延ばした銀。

②(→)「のべきん」2に同じ。

のべ‐く【延句】

物事を延ばし、遅らせるための言い訳。申し訳。日葡辞書「ノベクヲイ(言)ウ」

のべ‐ごめ【延米】

一時、金を立てかえてもらって買い込んでおく米。利子をも見込んで普通よりは高い。その米をまた売った金で、急場の入費にゅうひにあてた。

のべ‐ざお【延べ棹・延べ竿】‥ザヲ

①継ぎ棹でない三味線の棹。

②継ぎ竿でない釣竿。

のべ‐しじめ【延べ縮め】

のばしたりちぢめたりすること。自由勝手にすること。また、かけひきをすること。落窪物語1「北の方の御心に任せて―し給ふ」

のべ‐じんいん【延べ人員】‥ヰン

ある仕事に従事した人員を、仮に1日で仕上げるものとして換算した総人員数。例えば五人で4日かかった仕事の延人員は20人。

のべ‐ずり【延べ磨り】

蒔絵まきえをつくる時、漆を古綿にひたして上面にすりつけること。

のべ‐だか【延高】

江戸時代、石高は同じでも物成ものなり(年貢)の低い知行所から高い知行所に移った場合、増した物成高に応じて実質的に増した知行高のこと。↔込高こみだか

のべたら

絶え間なくだらだらとつづくさま。のべつ。「―ものを食う」

のべ‐だん【延べ段】

庭の石敷の一種。園路の一部として長方形の切石と自然石とを組み合わせて作る。

のべ‐ちぢめ【延べ縮め】

のばしたりちぢめたりすること。伸縮。

のべつ

絶え間ないこと。ひっきりなし。のべたら。「―飲んでいる」

⇒のべつ‐まくなし【のべつ幕無し】

のべ‐つぼ【延坪】

家屋床面積の総計。2階建ならば1階と2階との合計坪数。延面積。

のべつ‐まくなし【のべつ幕無し】

①芝居で、幕を引かず、休みなく引き続いて演ずること。

②転じて、ひっきりなしにつづくさま。「―に小言こごとをいう」

⇒のべつ

のべ‐とりひき【延取引】

代金をすぐに支払わず、一定の期間をおいて決済する取引。

のべ‐にっすう【延べ日数】

ある仕事に要した日数を、仮に1人で仕上げるものとして換算した総日数。例えば5人で4日かかった仕事の延べ日数は20日。

のべ‐の‐おくり【野辺の送り】

(→)「のべおくり」に同じ。浄瑠璃、井筒業平河内通「―の門火たく」

のべ‐の‐けぶり【野辺の煙】

火葬の煙。新古今和歌集哀傷「あはれ君いかなる―にてむなしき空の雲となりけむ」

のべ‐の‐はながみ【延べの鼻紙】

(→)「のべがみ」1に同じ。

のべ‐は【延羽】

鳥が羽を延ばすこと。また、その延ばした羽。浄瑠璃、十二段「白鳩の…―ゆたけきその風情」

のべ‐はながみ【延鼻紙】

(→)「のべがみ」1に同じ。

のべ‐ばらい【延払い】‥バラヒ

売買契約の際、代金をすぐに支払わずある期間後にのばすこと。かけはらい。

⇒のべばらい‐ゆしゅつ【延払い輸出】

のべばらい‐ゆしゅつ【延払い輸出】‥バラヒ‥

輸出業者が輸入業者に代金支払いを一定期間猶予する輸出方式。

⇒のべ‐ばらい【延払い】

のべ‐びょうし【延拍子】‥ビヤウ‥

雅楽の拍子の一つ。各小拍子こびょうし(洋楽の小節に相当)が8拍からなる。↔早拍子

のべ‐ぼう【延べ棒】‥バウ

①延ばして棒状とした金属。「金の―」

②餅などを延ばすのに用いる木製の棒。

のべ‐まい【延米】

(→)出目米でめまいに同じ。

のべ‐めんせき【延べ面積】

建築物の各階の床面積を合計したもの。延床面積。

のべやま‐はら【野辺山原】

長野県南佐久郡にある八ヶ岳東麓の高原。高原野菜栽培・酪農を営む。国立天文台の観測所がある。野辺山高原。

野辺山原(1)

撮影:関戸 勇

野辺山原(2)

撮影:関戸 勇

野辺山原(2)

撮影:関戸 勇

ノベライズ【novelize】

映画やテレビの脚本、漫画などを小説に仕立てること。

ノベライゼーション【novelization】

映画やテレビの脚本を小説に仕立てること。

ノベル【novel】

小説。特に、長編小説。

の・べる【伸べる・延べる】

〔他下一〕[文]の・ぶ(下二)

①曲がったもの・巻いたものなどを、平面的に長くのばす、また、ひろげる。源氏物語須磨「位をもかへし奉りて侍るに、私ざまには腰―・べて」。平家物語灌頂「一谷といふ処にて一門多く滅びし後は直衣束帯を引き替へて鉄くろがねを―・べて身に纏ひ」。「救いの手を―・べる」「床を―・べる」

②(「法席を―・ぶ」などの形で、席むしろを広げる意から)法会ほうえなどを執り行う。太平記15「大師これを受けて…一代説教の法席を展のべ給ひけり」

③時間的に長く持続させる。源氏物語絵合「静かに籠りゐて後の世の事を勤め、かつは齢をも―・べむ」

④延期する。源氏物語少女「一度にと定めさせ給ひしかど、騒がしきやうなりとて、中宮はすこし―・べさせ給ふ」

⑤心理的にくつろぐようにする。のびのびとさせる。万葉集10「春の野に心―・べむと思ふどち来し今日の日は暮れずもあらぬか」。源氏物語総角「げに古歌ふることぞ人の心を―・ぶるたよりなりける」

⑥水などを加えて、薄くし、量をふやす。尤之双紙もっとものそうし「汁の味噌の濃きは湯にて―・ぶる」

の・べる【述べる・陳べる】

〔他下一〕[文]の・ぶ(下二)

(「伸べる」と同源)

①ことばを連ねて言い表す。説く。語る。告げる。言う。万葉集11「物に寄せて思を―・ぶる」。源氏物語若菜上「事々しく面白かるべき折の事ならねば、ただ心を―・べて」。天草本平家物語「そのあはれな体ていは言語に―・べられぬ体でござつた」。「意見を―・べる」

②文章にしるす。類聚名義抄「撰、エラフ・ノブ」。「前の章で―・べたが」

③事情を言う。言いわけをする。枕草子278「いかでかく心もなきぞなどいへど、―・ぶることもいはれたり」。源氏物語夕顔「いかなる行触れにかからせ給ふぞや。―・べやらせ給ふことこそ、誠とも思う給へられね」

ノベルティー【novelty】

(「目新しいもの」の意)宣伝のため、社名や商品名を記して顧客に配布する品物。ノベルティー‐グッズ。

ノベレット【novelette】

(novelの指小辞)

①短編・中編小説。

②〔音〕自由な形式の物語風のピアノ小品。

のべ‐わけ【延べ分け】

金銀などを分けて鍛え、平たく延ばして飾りとすること。また、その飾り。男色大鑑「金銀―のかうがい」

のべ‐わたし【延べ渡し】

売買契約の際、現品をすぐに渡さずに、ある期間後に渡すこと。

の‐へん【野辺】

野のあたり。のべ。狂言、靱猿「今日は―へ狙ひ物に出うと存ずる」

の‐ほうず【野方図・野放途】‥ハウヅ

①ずうずうしいさま。横柄なさま。浮世風呂3「あたりに人様も御座らツしやんねへ様に、―な奴等ぢやアねへか」

②際限のないさま。しまりがないさま。「―に広がる」

ノボカイン【Novocaine】

局所麻酔剤の一つ。塩酸パラアミノベンゾイル‐ジエチルアミノエタノール(塩酸プロカイン)の商品名。毒性が少ない。

のほ‐ぎり【鋸】

のこぎり。〈新撰字鏡6〉

のぼ・す【上す】

[一]〔他五〕

(「のぼせる」を四段に活用させた語)

①高い所へ上げる。世間胸算用5「少年の時は花をむしり紙烏いかを―・し」

②位を引き上げる。

③都へ送りやる。天草本平家物語「頼朝…代官として弟の範頼と義経を―・いて」

④おだてる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―・せば此奴が―・されて、なる程盗んでくれうといふ」

⑤提示する。「口に―・す」

⑥頭に浮かべる。「そんな事を意識に―・す暇もない」

[二]〔他下二〕

⇒のぼせる(下一)

のぼせ【逆上】

のぼせること。上気。ぎゃくじょう。

⇒のぼせ‐め【逆上目】

のぼせ‐あが・る【逆上せ上がる】

〔自五〕

大層のぼせる。「入賞して―・る」「歌手に―・る」

のぼせ‐に【上せ荷】

地方から都に送る荷。

のぼせ‐め【逆上目】

眼のあかく充血する病気。

⇒のぼせ【逆上】

のぼ・せる【上せる】

〔他下一〕[文]のぼ・す(下二)

(順々にたどって高い所へ行かせる)

①高い所へ上げる。登らせる。竹取物語「粗籠あらこに人を―・せて釣り上げさせて」。徒然草「高名の木のぼりといひし男、人をおきてて高き木に―・せて、梢を切らせしに」

②上流へやる。さかのぼらせる。万葉集1「真木の枛手つまでを百足らず筏に作り―・すらむ」

③貴人のもとへ呼び寄せる。枕草子49「下なるをも呼び―・せ」

④位を引き上げる。

⑤地方から都へやる。平家物語12「鎌倉殿に此の由申しければ、舎弟参河の守範頼を討手に―・せ給ふべき由仰せられけり」。御伽草子、物くさ太郎「料足を集めて京へ―・せけり」

⑥いい気にさせる。おだてる。傾城禁短気「今少し―・せなば、五十両は出しさうな大臣と思ひ」

⑦上に置く。「食卓に―・せる」

⑧提示する。「話題に―・せる」

⑨書きとどめる。「記録に―・せる」

⑩念頭に浮かべる。「一人の女を意識に―・せる」

のぼ・せる【逆上せる】

〔自下一〕

①上気する。血が頭へのぼる。浮世風呂2「―・せないで至極よいお薬でございます」。「長湯して―・せる」「人いきれに―・せる」

②転じて、理性を失う。血迷う。逆上する。「―・せて前後の見さかいもなくなる」

③夢中になる。熱中する。「女に―・せる」

④思い上がる。「優勝して―・せる」

の‐ぼたん【野牡丹】

ノボタン科の常緑低木。アジア南部・オーストラリアに広く分布し、日本でも沖縄に自生。また、観賞用に温室で栽培。高さ約1メートル。全株に淡褐色の剛毛を密生。葉は卵形または楕円形、革質。初夏、枝頂に紅紫色の5弁花を開く。果実は壺形で、鱗毛を密生。漢名、山石榴。メラストマ。〈[季]夏〉

の‐ぼて【野火手】

(四国で)葬列の先頭に立つ火。火火手ひぼて。火手ほで。

の‐ぼとけ【野仏】

野中にある仏像。野原に立てられた仏像。

のぼの【能褒野】

三重県亀山市の町。日本武尊やまとたけるのみことを埋葬した地と称し、能褒野神社がある。

能褒野神社 日本武尊埋葬地

撮影:的場 啓

ノベライズ【novelize】

映画やテレビの脚本、漫画などを小説に仕立てること。

ノベライゼーション【novelization】

映画やテレビの脚本を小説に仕立てること。

ノベル【novel】

小説。特に、長編小説。

の・べる【伸べる・延べる】

〔他下一〕[文]の・ぶ(下二)

①曲がったもの・巻いたものなどを、平面的に長くのばす、また、ひろげる。源氏物語須磨「位をもかへし奉りて侍るに、私ざまには腰―・べて」。平家物語灌頂「一谷といふ処にて一門多く滅びし後は直衣束帯を引き替へて鉄くろがねを―・べて身に纏ひ」。「救いの手を―・べる」「床を―・べる」

②(「法席を―・ぶ」などの形で、席むしろを広げる意から)法会ほうえなどを執り行う。太平記15「大師これを受けて…一代説教の法席を展のべ給ひけり」

③時間的に長く持続させる。源氏物語絵合「静かに籠りゐて後の世の事を勤め、かつは齢をも―・べむ」

④延期する。源氏物語少女「一度にと定めさせ給ひしかど、騒がしきやうなりとて、中宮はすこし―・べさせ給ふ」

⑤心理的にくつろぐようにする。のびのびとさせる。万葉集10「春の野に心―・べむと思ふどち来し今日の日は暮れずもあらぬか」。源氏物語総角「げに古歌ふることぞ人の心を―・ぶるたよりなりける」

⑥水などを加えて、薄くし、量をふやす。尤之双紙もっとものそうし「汁の味噌の濃きは湯にて―・ぶる」

の・べる【述べる・陳べる】

〔他下一〕[文]の・ぶ(下二)

(「伸べる」と同源)

①ことばを連ねて言い表す。説く。語る。告げる。言う。万葉集11「物に寄せて思を―・ぶる」。源氏物語若菜上「事々しく面白かるべき折の事ならねば、ただ心を―・べて」。天草本平家物語「そのあはれな体ていは言語に―・べられぬ体でござつた」。「意見を―・べる」

②文章にしるす。類聚名義抄「撰、エラフ・ノブ」。「前の章で―・べたが」

③事情を言う。言いわけをする。枕草子278「いかでかく心もなきぞなどいへど、―・ぶることもいはれたり」。源氏物語夕顔「いかなる行触れにかからせ給ふぞや。―・べやらせ給ふことこそ、誠とも思う給へられね」

ノベルティー【novelty】

(「目新しいもの」の意)宣伝のため、社名や商品名を記して顧客に配布する品物。ノベルティー‐グッズ。

ノベレット【novelette】

(novelの指小辞)

①短編・中編小説。

②〔音〕自由な形式の物語風のピアノ小品。

のべ‐わけ【延べ分け】

金銀などを分けて鍛え、平たく延ばして飾りとすること。また、その飾り。男色大鑑「金銀―のかうがい」

のべ‐わたし【延べ渡し】

売買契約の際、現品をすぐに渡さずに、ある期間後に渡すこと。

の‐へん【野辺】

野のあたり。のべ。狂言、靱猿「今日は―へ狙ひ物に出うと存ずる」

の‐ほうず【野方図・野放途】‥ハウヅ

①ずうずうしいさま。横柄なさま。浮世風呂3「あたりに人様も御座らツしやんねへ様に、―な奴等ぢやアねへか」

②際限のないさま。しまりがないさま。「―に広がる」

ノボカイン【Novocaine】

局所麻酔剤の一つ。塩酸パラアミノベンゾイル‐ジエチルアミノエタノール(塩酸プロカイン)の商品名。毒性が少ない。

のほ‐ぎり【鋸】

のこぎり。〈新撰字鏡6〉

のぼ・す【上す】

[一]〔他五〕

(「のぼせる」を四段に活用させた語)

①高い所へ上げる。世間胸算用5「少年の時は花をむしり紙烏いかを―・し」

②位を引き上げる。

③都へ送りやる。天草本平家物語「頼朝…代官として弟の範頼と義経を―・いて」

④おだてる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―・せば此奴が―・されて、なる程盗んでくれうといふ」

⑤提示する。「口に―・す」

⑥頭に浮かべる。「そんな事を意識に―・す暇もない」

[二]〔他下二〕

⇒のぼせる(下一)

のぼせ【逆上】

のぼせること。上気。ぎゃくじょう。

⇒のぼせ‐め【逆上目】

のぼせ‐あが・る【逆上せ上がる】

〔自五〕

大層のぼせる。「入賞して―・る」「歌手に―・る」

のぼせ‐に【上せ荷】

地方から都に送る荷。

のぼせ‐め【逆上目】

眼のあかく充血する病気。

⇒のぼせ【逆上】

のぼ・せる【上せる】

〔他下一〕[文]のぼ・す(下二)

(順々にたどって高い所へ行かせる)

①高い所へ上げる。登らせる。竹取物語「粗籠あらこに人を―・せて釣り上げさせて」。徒然草「高名の木のぼりといひし男、人をおきてて高き木に―・せて、梢を切らせしに」

②上流へやる。さかのぼらせる。万葉集1「真木の枛手つまでを百足らず筏に作り―・すらむ」

③貴人のもとへ呼び寄せる。枕草子49「下なるをも呼び―・せ」

④位を引き上げる。

⑤地方から都へやる。平家物語12「鎌倉殿に此の由申しければ、舎弟参河の守範頼を討手に―・せ給ふべき由仰せられけり」。御伽草子、物くさ太郎「料足を集めて京へ―・せけり」

⑥いい気にさせる。おだてる。傾城禁短気「今少し―・せなば、五十両は出しさうな大臣と思ひ」

⑦上に置く。「食卓に―・せる」

⑧提示する。「話題に―・せる」

⑨書きとどめる。「記録に―・せる」

⑩念頭に浮かべる。「一人の女を意識に―・せる」

のぼ・せる【逆上せる】

〔自下一〕

①上気する。血が頭へのぼる。浮世風呂2「―・せないで至極よいお薬でございます」。「長湯して―・せる」「人いきれに―・せる」

②転じて、理性を失う。血迷う。逆上する。「―・せて前後の見さかいもなくなる」

③夢中になる。熱中する。「女に―・せる」

④思い上がる。「優勝して―・せる」

の‐ぼたん【野牡丹】

ノボタン科の常緑低木。アジア南部・オーストラリアに広く分布し、日本でも沖縄に自生。また、観賞用に温室で栽培。高さ約1メートル。全株に淡褐色の剛毛を密生。葉は卵形または楕円形、革質。初夏、枝頂に紅紫色の5弁花を開く。果実は壺形で、鱗毛を密生。漢名、山石榴。メラストマ。〈[季]夏〉

の‐ぼて【野火手】

(四国で)葬列の先頭に立つ火。火火手ひぼて。火手ほで。

の‐ぼとけ【野仏】

野中にある仏像。野原に立てられた仏像。

のぼの【能褒野】

三重県亀山市の町。日本武尊やまとたけるのみことを埋葬した地と称し、能褒野神社がある。

能褒野神社 日本武尊埋葬地

撮影:的場 啓

のほほん

①江戸時代の俗謡の囃子詞はやしことば。

②他に無頓着で平然としているさま。「親の苦労も知らず―としている」「―と暮らす」

のぼり【上り・登り・昇り】

①のぼること。高い所へ行くこと。また、その道。

②地方から都に向かって行くこと。上京。平家物語3「この瀬にも漏れさせ給ひて、御―も候はず」

③京都で、北(内裏の方角)に向かって行くこと。平家物語9「義仲は河原を―に落ち候ひつるを」

④その路線の起点(原則として東京方面)へ向かって行く列車やバス。「―の新幹線」

⑤袍ほうなどの衽おくみ。→闕腋けってきの袍(図)。

⇒のぼり‐あきない【上り商い】

⇒のぼり‐あゆ【上り鮎】

⇒のぼり‐うま【上り馬】

⇒のぼり‐おそい【上り襲】

⇒のぼり‐がく【昇楽・登楽】

⇒のぼり‐がま【上り窯・登り窯】

⇒のぼり‐き【上り気】

⇒のぼり‐くだり【上り下り】

⇒のぼり‐くち【上り口・登り口】

⇒のぼり‐こうらん【登高欄】

⇒のぼり‐ざか【上り坂・登り坂】

⇒のぼり‐しお【上り潮】

⇒のぼり‐すがた【上り姿】

⇒のぼり‐せ【上り瀬】

⇒のぼり‐ちょうし【上り調子】

⇒のぼり‐づき【上り月】

⇒のぼり‐のき【登軒】

⇒のぼり‐ば【上り羽】

⇒のぼり‐はし【登階・登梯】

⇒のぼり‐ばり【登梁】

⇒のぼり‐びより【上り日和】

⇒のぼり‐ふじ【昇り藤】

⇒のぼり‐ぶね【上り船】

⇒のぼり‐ほ【上り帆】

⇒のぼり‐やな【上り簗】

⇒のぼり‐りゅう【昇り竜・登り竜】

のぼり【幟】

①(「昇り旗」の略)丈が長く幅の狭い布の横に、多くの乳ちをつけ竿に通し、立てて標識とするもの。戦陣・祭典・儀式などに用いる。「―を立てる」

②端午の節句に男子の出生を祝って立てる幟1、また、こいのぼり。〈[季]夏〉

⇒のぼり‐ざお【幟竿】

⇒のぼり‐さし【幟差】

⇒のぼり‐ざと【幟邑】

⇒のぼり‐ざる【幟猿】

⇒のぼり‐ばた【幟旗・昇り旗】

のぼり‐あきない【上り商い】‥アキナヒ

都へのぼりながら、途中で商売をすること。日本永代蔵4「―に奥筋の絹綿ととのへ」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐あゆ【上り鮎】

春、上流にのぼってゆく若鮎。〈[季]春〉

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐うま【上り馬】

①地方から都の方へ行く馬。

②(→)「あがりうま」に同じ。

③名香の一つ。沈じんの一種。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐おそい【上り襲】‥オソヒ

屋根の上においた木・竹で、その上に石を載せて屋根板を押さえるもの。〈日葡辞書〉

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐がく【昇楽・登楽】

〔仏〕

⇒しょうがく。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐がま【上り窯・登り窯】

陶磁器を焼く窯の一つ。山麓の傾斜に沿って粘土で階段状に築き、下室から漸次に上室へ焼き上げるもの。上室では下室の余熱を利用。

登り窯

撮影:関戸 勇

のほほん

①江戸時代の俗謡の囃子詞はやしことば。

②他に無頓着で平然としているさま。「親の苦労も知らず―としている」「―と暮らす」

のぼり【上り・登り・昇り】

①のぼること。高い所へ行くこと。また、その道。

②地方から都に向かって行くこと。上京。平家物語3「この瀬にも漏れさせ給ひて、御―も候はず」

③京都で、北(内裏の方角)に向かって行くこと。平家物語9「義仲は河原を―に落ち候ひつるを」

④その路線の起点(原則として東京方面)へ向かって行く列車やバス。「―の新幹線」

⑤袍ほうなどの衽おくみ。→闕腋けってきの袍(図)。

⇒のぼり‐あきない【上り商い】

⇒のぼり‐あゆ【上り鮎】

⇒のぼり‐うま【上り馬】

⇒のぼり‐おそい【上り襲】

⇒のぼり‐がく【昇楽・登楽】

⇒のぼり‐がま【上り窯・登り窯】

⇒のぼり‐き【上り気】

⇒のぼり‐くだり【上り下り】

⇒のぼり‐くち【上り口・登り口】

⇒のぼり‐こうらん【登高欄】

⇒のぼり‐ざか【上り坂・登り坂】

⇒のぼり‐しお【上り潮】

⇒のぼり‐すがた【上り姿】

⇒のぼり‐せ【上り瀬】

⇒のぼり‐ちょうし【上り調子】

⇒のぼり‐づき【上り月】

⇒のぼり‐のき【登軒】

⇒のぼり‐ば【上り羽】

⇒のぼり‐はし【登階・登梯】

⇒のぼり‐ばり【登梁】

⇒のぼり‐びより【上り日和】

⇒のぼり‐ふじ【昇り藤】

⇒のぼり‐ぶね【上り船】

⇒のぼり‐ほ【上り帆】

⇒のぼり‐やな【上り簗】

⇒のぼり‐りゅう【昇り竜・登り竜】

のぼり【幟】

①(「昇り旗」の略)丈が長く幅の狭い布の横に、多くの乳ちをつけ竿に通し、立てて標識とするもの。戦陣・祭典・儀式などに用いる。「―を立てる」

②端午の節句に男子の出生を祝って立てる幟1、また、こいのぼり。〈[季]夏〉

⇒のぼり‐ざお【幟竿】

⇒のぼり‐さし【幟差】

⇒のぼり‐ざと【幟邑】

⇒のぼり‐ざる【幟猿】

⇒のぼり‐ばた【幟旗・昇り旗】

のぼり‐あきない【上り商い】‥アキナヒ

都へのぼりながら、途中で商売をすること。日本永代蔵4「―に奥筋の絹綿ととのへ」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐あゆ【上り鮎】

春、上流にのぼってゆく若鮎。〈[季]春〉

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐うま【上り馬】

①地方から都の方へ行く馬。

②(→)「あがりうま」に同じ。

③名香の一つ。沈じんの一種。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐おそい【上り襲】‥オソヒ

屋根の上においた木・竹で、その上に石を載せて屋根板を押さえるもの。〈日葡辞書〉

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐がく【昇楽・登楽】

〔仏〕

⇒しょうがく。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐がま【上り窯・登り窯】

陶磁器を焼く窯の一つ。山麓の傾斜に沿って粘土で階段状に築き、下室から漸次に上室へ焼き上げるもの。上室では下室の余熱を利用。

登り窯

撮影:関戸 勇

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐き【上り気】

うわのそらになること。のぼせ気味。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐くだり【上り下り】

のぼることとくだること。また、のぼったりくだったりすること。万葉集10「佐保の山辺を―に」。「―の舟人」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐くち【上り口・登り口】

階段・坂路・山路などの、のぼりはじめる所。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐こうらん【登高欄】‥カウ‥

階段の高欄。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ざお【幟竿】‥ザヲ

端午の節句の幟を立てるための竿。〈[季]夏〉

⇒のぼり【幟】

のぼり‐ざか【上り坂・登り坂】

①のぼる坂路。

②次第に盛況に向かうこと。上昇状態にあること。「成績は―だ」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐さし【幟差】

戦陣で主人の幟を背負う人。

⇒のぼり【幟】

のぼり‐ざと【幟邑】

(その形が幟に似ているからいう)漢字の旁つくり「阝おおざと」の俗称。

⇒のぼり【幟】

のぼり‐ざる【幟猿】

端午の幟の下につけた括猿くくりざる。風が吹くにつれて竿を上り下りするようにした玩具がんぐ。宮崎・岡山の郷土玩具。

のぼり猿

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐き【上り気】

うわのそらになること。のぼせ気味。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐くだり【上り下り】

のぼることとくだること。また、のぼったりくだったりすること。万葉集10「佐保の山辺を―に」。「―の舟人」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐くち【上り口・登り口】

階段・坂路・山路などの、のぼりはじめる所。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐こうらん【登高欄】‥カウ‥

階段の高欄。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ざお【幟竿】‥ザヲ

端午の節句の幟を立てるための竿。〈[季]夏〉

⇒のぼり【幟】

のぼり‐ざか【上り坂・登り坂】

①のぼる坂路。

②次第に盛況に向かうこと。上昇状態にあること。「成績は―だ」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐さし【幟差】

戦陣で主人の幟を背負う人。

⇒のぼり【幟】

のぼり‐ざと【幟邑】

(その形が幟に似ているからいう)漢字の旁つくり「阝おおざと」の俗称。

⇒のぼり【幟】

のぼり‐ざる【幟猿】

端午の幟の下につけた括猿くくりざる。風が吹くにつれて竿を上り下りするようにした玩具がんぐ。宮崎・岡山の郷土玩具。

のぼり猿

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒のぼり【幟】

のぼり‐しお【上り潮】‥シホ

岸の方へあげてくる潮。あげしお。謡曲、大原御幸「―にさへられ」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐すがた【上り姿】

とりのぼせた様子。のぼせあがった姿。浄瑠璃、吉野忠信「太夫様には…判官様に―」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐せ【上り瀬】

①上流にある瀬。夫木和歌抄8「―の岩波わくるうかひ船」

②瀬をのぼること。「鮎の―」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ちょうし【上り調子】‥テウ‥

調子が上向きであること。物事の状態がよい方向に向かっていること。「―のバッター」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐づき【上り月】

半月から満月に近づいてゆく月。〈[季]秋〉。↔降り月。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐つ・める【上り詰める】

〔自下一〕[文]のぼりつ・む(下二)

①のぼれるだけのぼる。極点までのぼる。浄瑠璃、天神記「年は八十一、―・めたる老の坂」。「位を―・める」

②甚だしく熱中する。すっかり逆上する。金々先生栄花夢「金々先生傾城かけのに―・め」。浄瑠璃、冥途飛脚「―・める其の手間で届ける所へ届けてしまへ」

のぼり‐のき【登軒】

〔建〕破風はふに沿った勾配付きの軒。傍軒そばのき。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ば【上り羽】

鳥が飛び立つときの羽づかい。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐はし【登階・登梯】

①はしご。

②はしごの形をした指物さしもの。甲陽軍鑑11「矢島久左衛門…―を指物にし」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ばた【幟旗・昇り旗】

(→)「のぼり(幟)」1に同じ。

⇒のぼり【幟】

のぼり‐ばり【登梁】

小屋組で、傾斜して架けられた梁。登り木。登り。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐びより【上り日和】

京坂地方に行くのに好都合な日和。好色一代男5「―さいはひに難波江のうれしや」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ふじ【昇り藤】‥フヂ

〔植〕ルピナスの異称。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ぶね【上り船】

①上流へさかのぼる船。

②京へ向かう船。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼりべつ【登別】

北海道南西部、太平洋岸の温泉観光都市。人口5万3千。

⇒のぼりべつ‐おんせん【登別温泉】

のぼりべつ‐おんせん【登別温泉】‥ヲン‥

登別市にある温泉。登別川の支流、紅葉谷の渓谷にあり、標高200メートル。泉質は含アルミニウム泉・硫黄泉など。

登別温泉

撮影:新海良夫

⇒のぼり【幟】

のぼり‐しお【上り潮】‥シホ

岸の方へあげてくる潮。あげしお。謡曲、大原御幸「―にさへられ」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐すがた【上り姿】

とりのぼせた様子。のぼせあがった姿。浄瑠璃、吉野忠信「太夫様には…判官様に―」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐せ【上り瀬】

①上流にある瀬。夫木和歌抄8「―の岩波わくるうかひ船」

②瀬をのぼること。「鮎の―」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ちょうし【上り調子】‥テウ‥

調子が上向きであること。物事の状態がよい方向に向かっていること。「―のバッター」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐づき【上り月】

半月から満月に近づいてゆく月。〈[季]秋〉。↔降り月。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐つ・める【上り詰める】

〔自下一〕[文]のぼりつ・む(下二)

①のぼれるだけのぼる。極点までのぼる。浄瑠璃、天神記「年は八十一、―・めたる老の坂」。「位を―・める」

②甚だしく熱中する。すっかり逆上する。金々先生栄花夢「金々先生傾城かけのに―・め」。浄瑠璃、冥途飛脚「―・める其の手間で届ける所へ届けてしまへ」

のぼり‐のき【登軒】

〔建〕破風はふに沿った勾配付きの軒。傍軒そばのき。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ば【上り羽】

鳥が飛び立つときの羽づかい。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐はし【登階・登梯】

①はしご。

②はしごの形をした指物さしもの。甲陽軍鑑11「矢島久左衛門…―を指物にし」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ばた【幟旗・昇り旗】

(→)「のぼり(幟)」1に同じ。

⇒のぼり【幟】

のぼり‐ばり【登梁】

小屋組で、傾斜して架けられた梁。登り木。登り。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐びより【上り日和】

京坂地方に行くのに好都合な日和。好色一代男5「―さいはひに難波江のうれしや」

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ふじ【昇り藤】‥フヂ

〔植〕ルピナスの異称。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐ぶね【上り船】

①上流へさかのぼる船。

②京へ向かう船。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼりべつ【登別】

北海道南西部、太平洋岸の温泉観光都市。人口5万3千。

⇒のぼりべつ‐おんせん【登別温泉】

のぼりべつ‐おんせん【登別温泉】‥ヲン‥

登別市にある温泉。登別川の支流、紅葉谷の渓谷にあり、標高200メートル。泉質は含アルミニウム泉・硫黄泉など。

登別温泉

撮影:新海良夫

登別温泉(地獄谷)

撮影:新海良夫

登別温泉(地獄谷)

撮影:新海良夫

⇒のぼりべつ【登別】

のぼり‐ほ【上り帆】

のぼってゆく船にかけてある帆。また、その船。続猿蓑「―の淡路はなれぬ汐干かな」(去来)

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐やな【上り簗】

上り鮎を捕らえるために設けた簗。〈[季]春〉。↔下り簗。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐りゅう【昇り竜・登り竜】

天に上ろうとする竜。また、そのさまを描いた絵。のぼりりょう。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼ・る【上る・登る・昇る】

〔自五〕

(順々にたどって高い所へ行く)

①高い所へ行く。万葉集7「志賀の白水郎

⇒のぼりべつ【登別】

のぼり‐ほ【上り帆】

のぼってゆく船にかけてある帆。また、その船。続猿蓑「―の淡路はなれぬ汐干かな」(去来)

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐やな【上り簗】

上り鮎を捕らえるために設けた簗。〈[季]春〉。↔下り簗。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼり‐りゅう【昇り竜・登り竜】

天に上ろうとする竜。また、そのさまを描いた絵。のぼりりょう。

⇒のぼり【上り・登り・昇り】

のぼ・る【上る・登る・昇る】

〔自五〕

(順々にたどって高い所へ行く)

①高い所へ行く。万葉集7「志賀の白水郎広辞苑 ページ 15421 での【○野に伏し山に伏す】単語。